9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Hebamme von Berlin

- Sprache: Deutsch

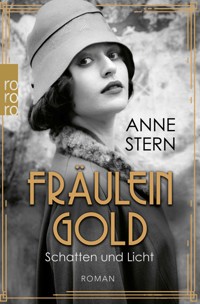

Der fesselnde Auftakt der Bestseller-Reihe um die unvergessliche Hebamme Hulda Gold. Eine mitreißende Geschichte über starke Frauen, erschütternde Schicksale und eine schillernde Epoche. Ein farbenprächtiger Bestsellerroman voller Spannung und Atmosphäre im Berlin der 1920er Jahre. Berlin, 1922: Hulda Gold, eine gewitzte und unerschrockene Hebamme, ist im Viertel äußerst beliebt. Bei ihren Hausbesuchen begegnet sie den unterschiedlichsten Menschen und kümmert sich besonders um die Schicksale der Frauen. Der Große Krieg hat tiefe Wunden hinterlassen, und die junge Republik ist geprägt von Aufbruchsstimmung, aber auch von bitterer Armut. Huldas engagierte Art bringt sie oft selbst in Schwierigkeiten. Im berüchtigten Bülowbogen, einem Elendsviertel der Stadt, kümmert sie sich um eine erschütterte Schwangere, deren Nachbarin tot im Landwehrkanal gefunden wurde. Ein tragischer Unfall? Der undurchsichtige Kriminalkommissar Karl North interessiert sich für den Fall, und Hulda beginnt, Nachforschungen anzustellen. Dabei gerät sie immer tiefer in die Abgründe einer Stadt, in der Schatten und Licht dicht beieinanderliegen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 467

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Anne Stern

Fräulein Gold Schatten und Licht

Über dieses Buch

Die Hebamme von Berlin

1922: Hulda Gold ist gewitzt und unerschrocken und im Viertel äußerst beliebt. Durch ihre Hausbesuche begegnet die Hebamme den unterschiedlichsten Menschen, wobei ihr das Schicksal der Frauen besonders am Herzen liegt. Der Große Krieg hat tiefe Wunden hinterlassen, und die junge Republik ist zwar von Aufbruchsstimmung, aber auch von bitterer Armut geprägt. Hulda neigt durch ihre engagierte Art dazu, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Zumal sie bei ihrer Arbeit nicht nur neuem Leben begegnet, sondern auch dem Tod.

Im berüchtigten Bülowbogen, einem der vielen Elendsviertel der Stadt, kümmert sich Hulda um eine Schwangere. Die junge Frau ist erschüttert, weil man ihre Nachbarin tot im Landwehrkanal gefunden hat. Ein tragischer Unfall. Aber wieso interessiert sich der undurchsichtige Kriminalkommissar Karl North für den Fall? Hulda stellt Nachforschungen an und gerät dabei immer tiefer in die Abgründe einer Stadt, in der Schatten und Licht dicht beieinanderliegen.

Vita

Anne Stern wurde in Berlin geboren, wo sie auch heute mit ihrer Familie lebt. Nach dem Studium der Geschichte und Germanistik promovierte sie in deutscher Literaturwissenschaft und arbeitete als Lehrerin und in der Lehrerbildung. Sie hat als Selfpublisherin bereits erfolgreich historische Saga-Stoffe veröffentlicht.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2020

Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung bürosüd, München

Coverabbildung Richard Jenkins

Karte © Peter Palm

ISBN 978-3-644-00779-6

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

«Wie merkwürdig», sagte Wolfgang, «draußen ist es totenstill, der Mond scheint, und hier drinnen spielen sie ein Scheinleben. Und wir kommen hinzu, wissen nichts von den Voraussetzungen des ersten Akts und bleiben ernst.»

Kurt Tucholsky: Rheinsberg, 1912

Prolog

Mittwoch, 24. Mai 1922

Der Bär lief aufrecht, schien zu tanzen. Daneben senkte der Hirsch sein mächtiges Geweih zu Boden, als ergebe er sich. Mit den Fingern strich Rita über das kühle Kupfer der grimmigen Löwenköpfe, die ebenfalls in das Eisengeländer der Brücke eingelassen waren und im gelben Licht der Laterne aufleuchteten. Sie hob den Kopf und sah, wie die Bahn, einem Kometenschweif gleich, auf der Hochbahntrasse über den Himmel Berlins zog und Richtung Potsdamer Platz in der anbrechenden Dunkelheit verschwand. Ihre Lichter spiegelten sich im schwarzen Wasser unter ihr.

Der Tag war warm gewesen, hatte eine Ahnung von Sommer mit sich getragen, dazwischen waren ein paar Schauer niedergegangen. Aprilwetter im Mai. Nun erhob sich ein sanfter Wind und spielte mit den kleinen Blättern der Buchen und Linden, umschmeichelte die silbergrauen Stämme, die in der Dämmerung schimmerten, und ließ Rita plötzlich frösteln. Sie umklammerte das Geländer und sah hinunter ins fließende Wasser des Landwehrkanals. Saugende Tiefe. In den ersten Jahren ihrer Ehe waren sie und Konrad oft baden gefahren, am liebsten zum Wannsee, wo der Sandstrand flach in die kleinen Wellen hineinlief und das Wasser ihre Füße umspülte, während Konrads Kopf wie eine Boje draußen auf dem See auf und ab hüpfte. Sie konnte nicht schwimmen, hatte nur dagestanden und den grünen Saum des Ufers betrachtet, die spielenden Kinder. Sie lächelte bei der Erinnerung. Was man damals für Bademode getragen hatte, fiel ihr ein, besonders die Frauen! Langbeinige Pumphosen, darüber ein Badekleid und sogar einen Hut. Das war vor dem Krieg gewesen.

Seufzend sah Rita an sich herunter. Sie trug ein hauchdünnes Kleid, fast durchsichtig vom vielen Waschen, das ihre Arme und den welken Brustansatz unbedeckt ließ, dazu Stöckelschuhe. Um ihre dürren Schultern hatte sie sich ein wollenes Tuch gelegt, weil die Abende jetzt im Mai noch kühl waren. Auf dem Gesicht spürte sie die Schminke, die sich trocknend in ihre Falten gefressen hatte. Von dem Mädchen von damals war nichts mehr übrig. Nicht einmal ihr Körper gehörte mehr ihr, sie verkaufte ihn für ein paar Mark, jede Nacht aufs Neue.

Die anderen Frauen hatten ihr heute ein Briefchen ausgehändigt, das ein Verehrer für sie hinterlassen hatte. Verehrer. So nannte Rita in Gedanken die Männer, mit denen sie für Geld schlief, dabei war das ein hoffnungslos altmodisches Wort. Und eine Lüge dazu. Doch sie half ihr, das Elend ein bisschen besser zu ertragen.

«Nur die fixe Rita will der jeheimnisvolle Unbekannte», hatte Marie durch ihre dick bemalten Lippen gezischt, und alle hatten abfällig gekichert. Aber sie hatte sich nicht beeindrucken lassen, obwohl sie diesen Spitznamen verabscheute, und die Nachricht gelesen. Jemand bat sie, heute Abend an der Köthener Brücke auf sie zu warten. Achselzuckend hatte sie das Briefchen in ihren Ausschnitt geschoben und war dann auf die Suche gegangen nach einem liebeshungrigen Passanten für zwischendurch, dem ihr schütteres Haar und ihre Falten egal waren, solange ihre Dienstleistung stimmte.

Wieder ratterte eine Bahn weit oben über ihren Kopf hinweg, und Rita spürte, wie eine seltsame Unruhe sie erfasste. Wo blieb der Freier nur? Sie vergeudete hier ihre Zeit, überließ die Kundschaft im Bülowbogen den anderen, während sie umsonst wartete.

Die Sterne am Himmel glommen schwach, die Blätter der Bäume säuselten ein vertrautes Lied. Welch ein schönes Fleckchen, dachte sie, trotz allem.

Da wurde sie plötzlich von hinten gepackt. Ein fester Griff. Ihr blieb keine Zeit, zu schreien, weil sich eine Hand auf ihren Mund gelegt hatte. Doch innerlich schrie sie, kämpfte gegen die Todesangst, die sie überfiel, als sie das schwarze Glitzern unter sich sah. Sie hörte nichts, nur ein Keuchen, sah einen unförmigen Schatten, der auf das Geländer fiel. Dann wurde ihr ausgemergelter Körper emporgehoben, über die Eisenbrüstung geschoben, und während sie fiel, wurde alles in ihr kalt und leer. Rita dachte, dass Schwimmen vielleicht wie Fliegen war oder umgekehrt und dass sie fortan ein Vogel sein würde, ein Fisch oder etwas anderes, aber nicht mehr die fixe Rita.

Das war das Letzte, was sie dachte, bevor sich die schwarzen Wasser des Kanals über ihrem Kopf schlossen und sie den Mund weit öffnete, um den Tod willkommen zu heißen.

1.

Samstag, 27. Mai 1922

Hulda Gold war kein Mädchen wie die anderen, dachte Bert und schaute ihr aus seinem Kiosk, einem kleinen Pavillon, entgegen. Wie sie über den Winterfeldtplatz kam, nicht schlendernd, sondern rauschend, das machte Eindruck auf jeden, der sie sah. Eine schmale, hohe Gestalt, fast zu groß, weshalb sie die Schultern wohl eine Spur krümmte, mit knielangem Rock, grauer Bluse und der roten Filzkappe auf dem Bubikopf. So bahnte sie sich ihren Weg durch die Buden und Stände, schlug einen Haken um einen ausladenden Blumentopf am Marktstand von Erika Grünmeier und hielt direkt auf sein Fenster zu.

Bert rückte seine seidene Fliege zurecht und schmunzelte über sich selbst. Ein junges Ding wie Hulda beeindruckte ihn derart? Er könnte ihr Vater sein, beinahe ihr Großvater. Aber waren nicht alle hier am Platz ein bisschen verliebt in sie?

«Guten Morgen, Fräulein Hulda», begrüßte er sie, und in seiner Stimme schwang eine Spur Ehrfurcht mit. Er machte einen kleinen Diener. Sie sah müde aus, fand er, um ihre hellen, graublauen Augen lagen Schatten. Und wie immer sah das linke Auge eine Spur an ihm vorbei, als könne Hulda sich nicht entscheiden, wohin sie wirklich gucken wollte.

«Morgen, Bert», sagte sie atemlos. «Was macht die Kunst?»

«Ich kann nicht klagen.» Er deutete auf die Auslage, wo sich stapelweise Zeitungen und Magazine türmten, auf die Drahtständer, wo sie mit Klammern hingen und die Buchstaben und Schlagzeilen miteinander wetteiferten, zuerst gelesen zu werden. «Die Leute wollen jeden Tag die Neuigkeiten über Greta Schröders Scheidung lesen, über die Brotpreise und wann die Erdbeeren dieses Jahr reif sind, und zwar vor allen anderen. Als würden Zeitungen sauer wie Milch, wenn man sie liegen lässt. Seit sechs Uhr früh rennt mir halb Schöneberg die Bude ein.»

Er blickte sich um. «Für den Augenblick scheinen aber alle versorgt. Keine hungrigen Mäuler mit Buchstaben aus Druckerschwärze zu stopfen.»

Hulda nickte und lächelte flüchtig. Sie wirkte abgelenkt, fand Bert, und er spürte einen Hauch Unwillen. Ihre hellen Augen mit dem Silberblick suchten den Platz ab, streiften die Weißdornbüsche mit den kleinen hellen Blüten ringsum, bevor Hulda zerstreut nach einer Zeitung griff und den Blick über die Überschriften gleiten ließ. Wochenlang waren die Blätter vom deutsch-sowjetischen Vertrag beherrscht gewesen, den Reichsaußenminister Rathenau und der russische Volkskommissar Tschitscherin im italienischen Rapallo ausgehandelt hatten. Die Linken hatten das Abkommen mit den Sowjets gefeiert, die Rechten wütend dagegen getobt. Das war im April gewesen, inzwischen hatte sich der Frühling in Berlin ausgebreitet, ließ den Flieder blühen und neigte sich bereits wieder dem Ende zu. Der Sommer stand vor der Tür.

1922 war bisher ein relativ ruhiges Jahr gewesen, dachte Bert und schloss kurz die Augen, weil ein Sonnenstrahl sich unter die Markise des Kiosks verirrte. Doch er hatte in seinem langen Leben genug mitgemacht, um zu spüren, dass es unter der Oberfläche der jungen Republik brodelte. Der Schein trog, nichts war vergeben und vergessen. All die Toten im Großen Krieg, dachte er und strich sich über den prächtigen Schnauzbart. Das jahrelange Leid. Die politischen Morde, die seit Kriegsende in Deutschland an der Tagesordnung schienen. Dann ein paar Monate scheinbarer Ruhe und darauf folgend, wie eine notwendige Antwort auf eine nicht gestellte Frage, der Militärputsch vor zwei Jahren, als die Brigade Ehrhardt das Regierungsviertel besetzt hatte.

Bert betrachtete Hulda, ihre gerunzelten Brauen unter der Kappe, die leicht geöffneten Lippen, als sie die Schlagzeilen verschlang. Ob sie sich an den Putsch erinnerte? Gerade einmal ein Jahr alt war die Demokratie gewesen, ein unschuldiges Kind noch, dem schon wieder Gewalt angetan wurde. Erneut hatte es Tote gegeben und viele Verletzte, die Putschisten hatten ein Blutbad angerichtet. Doch die Berliner wussten sich zu wehren, hatten auch hier in Schöneberg gestreikt und den Verkehr auf der Hauptstraße zum Erliegen gebracht, bis die Nationalisten wie Ratten aus dem Schöneberger Rathaus gelaufen kamen. Fürs Erste war wieder wackliger Frieden eingekehrt. Doch unter der Oberfläche regte sich die Wut der Bevölkerung auf den Knebelvertrag, nach dem Deutschland alleiniger Verlierer des Krieges war und Unsummen an Reparationszahlungen leisten musste. Viele nannten den Versailler Vertrag einen Schandfrieden. Seit einiger Zeit ballten sich erneut unsichtbare Kräfte zusammen, um schon bald gegen den Ehrverlust, ja die Demokratie selbst loszuschlagen. Was würde als Nächstes auf sie zukommen?

Hulda sah auf. «Keine Schreckensnachrichten», stellte sie fest, als könne sie Gedanken lesen.

«Alles ruhig», brummte Bert. Weshalb also plagte er sich mit Ängsten und Hirngespinsten herum, wenn die Sonne über den Dächern von Schöneberg lachte und die Pfingstrosen drüben bei Grünmeiers so herrlich mit den Levkojen um die Wette leuchteten? Hinter der farbigen Pracht ragte majestätisch der hohe Turm der Matthiaskirche über den Platz, ein nimmermüder Wächter.

«Hat das Fräulein an diesem schönen Tag frei?»

«Ja, keine Besuche heute. Und bisher kam auch niemand angerannt, um mich zu einer Frau in den Wehen zu holen. Was für ein Glück. Die letzte Nacht war viel zu kurz.» Hulda gähnte und vergaß, sich die Hand vor den Mund zu halten. «Das Fruchtwasser bei einer Frau drüben in der Kurfürstenstraße brach gestern Nachmittag, und ich war erst in der Morgendämmerung wieder zu Hause.»

«Alle wohlauf, hoffe ich?»

«Ja, ein gesunder Junge. Ihr vierter im Übrigen, sie wird kaum eine Schonfrist bekommen. Der Mann arbeitet als Dreher im Schichtdienst und hat jetzt sechs Mäuler zu stopfen.»

Bert nickte. So bunt und fröhlich es hier auf dem Marktplatz zuging, so schwer und dunkel war der Alltag der kleinen Leute in den Schöneberger Mietskasernen. Ihm war bei dem Gedanken daran unheimlich zumute, dass auch er einst aus dieser Armut gekommen war, aus diesem Mief nach feuchter Wäsche und Außentoiletten, nach ungewaschenen Körpern und Angst vor der nächsten unbezahlbaren Gasrechnung. Rasch strich er über seine bestickte Weste, fasste wie nach einem Talisman an die goldene Uhrenkette, die aus der Brusttasche hing, und atmete tief durch. Sein Blick ging prüfend zu Hulda. Hatte sie etwas bemerkt? Er dachte nicht gern an diese lang zurückliegende Vergangenheit und sprach niemals davon.

Seine Sorge war unbegründet. Huldas Augen wanderten schon wieder von ihm fort über den Platz, streiften vermutlich die üppige Käseauswahl von Bauer Peters, die bis zum Kiosk hinüber duftete, und fuhren über den Leierkastenmann hinweg. Die schmachtende Melodie des bekannten und für Berts Geschmack zu oft gespielten Liedes erfüllte die Luft. Das war in Schöneberg, im Monat Mai … Doch Hulda schien nicht zuzuhören. Stattdessen spähte sie mit zusammengekniffenen Augen zum Café Winter hinüber, wo der Sohn der Besitzer gerade die Stühle auf dem Gehsteig zurechtrückte. Der Duft nach Bohnenkaffee wehte zu ihnen. Bert lächelte wissend, als er ihren Blick bemerkte. Das also war der Grund für Fräulein Huldas Zerstreuung.

«Wie geht es unserem lieben Felix?»

Hulda fuhr eine Winzigkeit zusammen. Sie sah ihn an und lachte unsicher. «Woher soll ich das wissen?»

«Fräulein Hulda», sagte Bert in freundlich tadelndem Ton. «Wie lange kennen wir uns jetzt? Bin ich nicht Ihr guter Freund? Mir müssen Sie kein Theater vorspielen. Sie wären ohnehin eine schlechte Schauspielerin, Ihre Augen verraten Sie immer.»

Huldas Wangen leuchteten rosa. Sie scharrte mit der Stiefelspitze auf den Steinen. «Wie soll es ihm schon gehen? Gut, denke ich. Der Laden brummt, die Gäste stehen Schlange, die Kasse klingelt.»

«Ich meinte, wie es seinem Herzen geht.»

«Das kann ich nicht beurteilen, Bert. Damit habe ich schon länger nichts mehr zu tun.»

Bert gluckste. «Das sieht sein Herz sicher anders. Aber keine Sorge, ich will Sie nicht länger quälen. Ich habe schon verstanden und werde, wenn mich denn einer fragen sollte, offiziell folgende Version der Geschichte verbreiten: Fräulein Hulda, die fliegende Hebamme vom Winterfeldtplatz, hat mit dem Herzen vom Herrn Winter junior nichts zu schaffen.»

«Danke, sehr freundlich», antwortete Hulda mit einem spitzen Unterton.

Bert fuhr leise fort: «Wie aber, wenn ich mir diese letzte Frage trotzdem erlauben darf, ist es um das Herz des Fräuleins bestellt?»

«Es tut seinen Dienst.» Hulda hielt ihm eine zusammengerollte Ausgabe des Berliner Tageblatts an die Brust wie eine Waffe. «Was schulde ich Ihnen?»

Seufzend nahm Bert das klimpernde Geld entgegen und sah Hulda kopfschüttelnd nach, als sie hoch erhobenen Hauptes von seinem Zeitungskiosk wegtrat und hinüber zur Bäckerei Wiese lief, wo sie wahrscheinlich, wie meistens, eine Schrippe und einen Schusterjungen kaufte. Das Klappern ihrer Absätze auf dem Pflaster klang vorwurfsvoll, und er fragte sich, ob er mit seiner Neckerei zu weit gegangen war. Doch die junge Frau gab ihm seit Jahren Rätsel auf. Er kannte Hulda, seit sie hier als Mädchen in rutschenden Strümpfen über den Platz gelaufen war, mit dieser Mischung aus Stolz und Verletzlichkeit im Gesicht, die er noch heute darin sah. Er hatte der Kleinen hin und wieder ein paar Drops zugesteckt oder etwas Lakritze, obwohl er in ihrer Miene einen Hunger bemerkt hatte, den Süßigkeiten nicht stillen konnten. Später hatte er zugesehen, wie sich der Sohn der Winters in Hulda verliebt hatte, und für einige Jahre waren alle hier am Platz davon ausgegangen, dass der braunäugige, sanfte Junge die quecksilbrige Hulda heiraten und mit ihr eine Familie gründen würde. Aber dann war der Krieg über ihre Leben hinweggefegt, und alles war anders gekommen.

Ein Kunde trat heran, ein Mann in einem sandfarbenen Anzug und mit einem flachen Pork Pie auf dem Kopf. Bert kannte ihn nicht und störte sich an den Rauchschwaden, die er zwischen seinen Lippen und dem Zigarillo ausstieß, sodass sie wie Geister unter der Markise hängen blieben. Ein Stück Asche fiel auf eine Zeitung, und es zischte laut. Der Fremde lachte entschuldigend und warf den Zigarillo fort.

«Verzeihung. Nun werde ich die wohl kaufen müssen.»

Bert verneinte nicht, deutete nur eine höfliche Verbeugung an und hielt die Hand auf, um die Groschen in Empfang zu nehmen.

Der Mann klopfte die Asche vom Papier und rollte die Zeitung unter dem Arm zusammen. Dann ließ er seine Augen weiter suchend über die Schlagzeilen gleiten. B.Z., Vossische, Mottenpost. Er schien enttäuscht.

«Nichts von der Kanaltoten?»

«Wie bitte?»

«Oben am Landwehrkanal. Haben Sie noch nichts davon gehört? Da hat man eine Frau aus dem Wasser gezogen, mausetot. Lag schon eine Weile drin. Kein schöner Anblick, schätze ich.»

Bert schüttelte den Kopf. «Nein, davon wusste ich nichts. Ist sie ertrunken?»

«Soll ein Freitod gewesen sein», antwortete der Fremde achselzuckend.

«Die arme Frau.»

Der Mann wirkte wenig bekümmert. Ein sensationslüsternes Lächeln spielte um seine Lippen. «Wer weiß, vielleicht treibt ja wieder ein Frauenmörder sein Unwesen in Berlin. Wäre nicht das erste Mal. Und genug Kriminelle haben wir ja hier. Blut, Geld, Rache, so ’n Zeug, da sind schon viele für draufgegangen. Vor allem in diesem Milieu, Sie wissen schon.»

«Was meinen Sie?»

«Die war ’ne Bordsteinschwalbe», sagte der Mann leichthin, tippte sich an den Hut und ging.

Bert war zusammengezuckt. Doch die harten Worte des Fremden zerstoben am blauen Frühlingshimmel. Angestrengt blickte er über den Marktplatz, nahm bewusst alles, was er sah, in sich auf, als müsse er sich vergewissern, dass dies hier seine Wirklichkeit war. Die bunten, üppigen Blumengestecke, Tulpen, Hortensien, Nelken. Die spielenden Kinder, die ihre Eisenreifen mit Stöcken über das Pflaster trieben und johlten. Rahmiger Käse im Holzbottich. Bettelnde, zerlumpte Rotznasen, die von Stand zu Stand zogen und ihre dreckigen Händchen aufhielten. Und mittendrin der rote Hut von Hulda, die ihren Plausch mit der Bäckerin beendet hatte und nun mit einer Brottüte quer über den Platz rauschte, sodass ein paar Tauben schwankend auffuhren.

Drüben am Café machte sie halt. Bert sah ihr zu, als sie sich auf einen der Stühle setzte und ihr Gesicht in die Sonne hielt. Beobachtete, wie Felix, eine lederne Schiebermütze auf dem Kopf, heraustrat, kurz stutzte, dann die Schultern straffte und an ihren Tisch trat. Bert konnte kein Wort verstehen, sah nur Huldas Lächeln, in dem eine Entschuldigung zu flackern schien, und das angestrengte Grinsen von Felix. Der junge Mann nickte kurz und machte dann auf dem Absatz kehrt, verschwand im Café, um das Gewünschte zu holen. Kurze Zeit später stellte er eine Tasse Kaffee vor Hulda hin. Sie griff nach seinem Arm, und Bert sah das kurze Erstarren von Felix, das Zögern, bevor er ihre Hand abschüttelte und Hulda am Tisch zurückließ. Es sah aus wie eine Flucht, fand Bert. Dann riss er sich los, klemmte die Brille auf die Nase und vertiefte sich in die Geschichte von Tucholsky, die er las, wenn sich keine Kundschaft beim Kiosk drängelte. Sie handelte von einem Techtelmechtel zweier Verliebter in Rheinsberg. Der Text war amüsant, scheinbar leicht dahingeschrieben und schnell zu lesen, doch unter den belanglosen Albernheiten von Wölfchen und seiner Angebeteten schimmerte bisweilen das Leid. Bert seufzte schon wieder und wunderte sich über sich selbst. Weshalb war er heute, bei diesem Kaiserwetter, derart melancholisch?

2.

Sonntag, 28. Mai 1922

Hulda fluchte. Das Fahrrad hatte einen Platten, und sie war ohnehin zu spät dran. Wie ärgerlich, dachte sie. Sie würde zu Fuß zu der werdenden Mutter im Bülowbogen gehen müssen. Das waren zwar nur zehn Gehminuten, doch da sie wieder einmal verschlafen hatte, würde Lilo Schmidt, eine junge Frau mit Geburtsängsten, nervös werden, weil ihre Hebamme nicht zur vereinbarten Zeit erschien. Hulda hasste es, die Menschen, die an sie glaubten, zu enttäuschen. Sie sah Lilos weiches Gesicht vor sich, die braunen Puppenaugen mit dem stummen Flehen darin, dass Hulda ihr helfen möge, und spürte die Gewissensbisse wie Zahnschmerzen. Eigentlich sollte sie jedoch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, dachte Hulda weiter, denn sie wurde nicht einmal bezahlt, wenn sie eine Frau zur Vorsorge besuchte. Die Krankenkassen beglichen keine Rechnungen für den Zweck der umstrittenen Mutterschaftsfürsorge, sondern nur für die Geburtshilfe selbst, wenn die Frauen niederkamen. Und immerhin auch für die anschließende Säuglingsfürsorge, die es den Hebammen ermöglichte, den jungen Müttern in den ersten Tagen nach der Geburt beizustehen. Denn die hohe Kindersterblichkeit schien dem Staat besorgniserregend, schwächte doch jedes tote Kind unnötig den Volkskörper. Um die unhaltbare Situation vor allem in den Städten zu verbessern, waren überall Mütterberatungsstellen gegründet worden, die über Hygiene und Ernährung aufklärten. Doch vor der Geburt blieben die Schwangeren allein mit ihren Fragen und Nöten.

Hulda wusste aus Erfahrung, dass eine Geburt sanfter verlief, wenn sich die Beteiligten kannten, und so verzichtete sie mitunter auf ihr Honorar und besuchte die Familien auf eigene Faust. Sie spürte, dass ihre Rolle als Hebamme entscheidend war, dass sie wirklich einen Unterschied bewirken konnte, und das gab ihr das Gefühl, zu etwas nütze zu sein.

Doch die Widrigkeiten des Alltags standen ihr nur allzu oft im Weg, wie jetzt der luftleere Schlauch.

Missmutig griff Hulda nach dem ledernen Koffer mit ihren Instrumenten und warf den Drahtesel in die Ecke. Er fiel gegen den Müllkasten, und ein ohrenbetäubender Krach schepperte durch den stillen Hof. Hulda biss sich auf die Lippen und sah an der Hauswand empor, während sie das Fahrrad schnell wieder aufhob.

Im geöffneten Fenster des ersten Stockwerks, das auf den gepflegten Hof der Winterfeldtstraße 34 hinausging, tauchte auch schon der Kopf ihrer Wirtin auf, das prächtige weiße Haar auf unzählige Lockenwickler gedreht.

«Fräulein Hulda? Was, um Himmels willen, hat dieser Lärm zu bedeuten?»

Ihre Wangen leuchteten wie Winteräpfel, die Empörung hing an ihrer spitzen Nase wie eine Flagge. Margret Wunderlich war keine Frau, die Lärm vor acht Uhr morgens in ihrem geliebten Haus duldete.

Heimlich rollte Hulda mit den Augen und rief dann hinauf: «Bitte verzeihen Sie vielmals, Frau Wunderlich. Mein Fahrrad hat einen Platten.»

«Das ist wohl lange kein Grund, hier ein solches Gepolter zu veranstalten. Noch dazu am Sonntag», entgegnete die Wirtin und raffte den Morgenmantel notdürftig über der üppigen Brust zusammen. Sie hatte die Augenbrauen tadelnd hochgezogen. Doch dann kräuselten sich ihre Lippen zu einem milden Lächeln.

«Dieses eine Mal werde ich Ihnen noch verzeihen, Fräulein Hulda, auch wenn Sie mein Mohrchen erschreckt haben.» Sie deutete auf einen fetten schwarzen Kater, der ungerührt neben ihr auf der Fensterbank saß.

Hulda dachte, dass ihr das Vieh, das ständig tote Ratten ins Haus schleppte, nicht im mindesten leidtat.

Frau Wunderlich fuhr fort: «Im Übrigen sehe ich Ihre Drahteselakrobatik ohnehin mit Sorge, liebes Fräulein Hulda. Zu meiner Zeit wäre das nicht denkbar gewesen, dass wir Frauen uns auf so ein Gerät geschwungen hätten. Vom medizinischen Standpunkt ist das ganz ungesund für eine junge Frau wie Sie, so breitbeinig auf diesem harten Sattel … Denken Sie doch an später, wenn Sie … nun, Sie wissen schon.»

Hulda spürte Ärger in sich aufsteigen. Als hätte ihre Wirtin, die zeitlebens nichts anderes getan hatte, als Spiegeleier zu braten und Bettwäsche aufzuziehen, Ahnung von der Medizin! Sie selbst dagegen konnte sich mit Fug und Recht als Fachfrau für die Gesundheit der Frauen bezeichnen, doch in Frau Wunderlichs Augen blieb sie immer nur die ledige Frau mit dem zweifelhaften Beruf. Kinderlos noch dazu. Sie schluckte eine scharfe Bemerkung hinunter und schlang das Kettenschloss wieder durch den Rahmen des Rads, dann durch einen Eisenring an der Hausmauer, und zog den Schlüssel ab.

Seit beinahe vier Jahren lebte sie in der Mansarde, und sie kannte ihre Wirtin gut genug, um zu wissen, dass Widerworte deren Mundwerk nur noch mehr anstachelten. Und sie hatte keine Zeit für einen weiteren Disput, Lilo wartete auf sie.

«Dann wird es Sie freuen, zu hören, dass ich heute zu Fuß gehe», sagte sie und lächelte Frau Wunderlich entwaffnend ins verblüffte Gesicht, hob winkend die Hand und lief rasch aus der Hofeinfahrt hinaus auf die Straße, wohin die Stimme der Wirtin sie nicht verfolgen konnte.

Dabei musste Hulda sich eingestehen, dass sie es neben allem Ärger über die Einmischung durchaus zu schätzen wusste, dass ihre Wirtin sich um sie sorgte. Damit war sie nämlich der einzige Mensch auf der Welt, mit Ausnahme vielleicht von Bert, dem Zeitungsverkäufer, dem ihr Wohl wirklich am Herzen lag. Die Erinnerung an warme Abende am Kanonenofen in Margret Wunderlichs Küche, in der Hand einen heißen Grog und im Ohr das Geschnatter der Wirtin, trieben Hulda ein kleines Lächeln auf die Lippen.

Doch es währte nur kurz, denn ihre Laune blieb trüb. Das Fahrrad, das sie mit viel Glück gebraucht erstanden hatte, war für sie der Inbegriff der Freiheit. Es trug sie wie der Wind durch die Straßen, ließ sie sogar Automobile überholen, wenn diese auf der Potsdamer Straße wieder in einem Hupkonzert feststeckten, und setzte die Gesetze von Zeit und Raum kurzfristig außer Kraft. Und auch die des Geschlechts, denn tatsächlich benutzten nur wenige junge Frauen ein Fahrrad, hauptsächlich berufstätige Männer leisteten sich eines. Es hatte Hulda mehrere Monatseinnahmen gekostet, doch es war jede Mark wert gewesen. Nun würde sie es wieder flicken müssen, und diese Aufgabe war ihr verhasst, auch wenn sie es sich ganz leidlich beigebracht hatte. Nein, eigentlich war das damals Felix gewesen, der ihr gezeigt hatte, wie man den Schlauch reparieren musste, und der Gedanke an ihn hob ihre Laune keineswegs.

Sie beschleunigte ihren Schritt, überquerte die Potsdamer Straße mit ihren Kneipen und Geschäften. Barbiere, Destillen, Damenkonfektion. Geschickt wich sie den Automobilen, Pferdewagen und doppelstöckigen gelben Omnibussen aus und marschierte weiter durch die Alvenslebenstraße, die auf den Dennewitzplatz führte. Hohe Fassaden der Mietskasernen ragten hier empor und schluckten das Licht der Frühlingssonne. Links von Hulda ratterte die Hochbahn der Linie A über die eiserne, rot-grau lackierte Trasse und verschwand im Haus der Bülowstraße 70. Man hatte, um den Bahnverkehr geradlinig weiter Richtung Stadt zu ermöglichen, einen Durchbruch durch die Fassade geschaffen. Das Schienenmonster bohrte sich wie eine metallische Schlange durch das Haus, in seiner Scheußlichkeit schon fast wieder anmutig. So etwas konnte es nur in Berlin geben, dachte Hulda grinsend, dass ein Haus durchlöchert wurde, weil es dem Fortschritt im Weg stand.

Vor den Akademischen Bierhallen im Erdgeschoss luden Männer Bierfässer von einem Fuhrwerk ab, die aus der Viktoria-Brauerei vom Kreuzberg angeliefert wurden, damit die beliebte Kneipe den durstigen Berlinern später ihre Feierabendmolle servieren konnte. Zu den Arbeitern hatten sich ein paar Straßenkinder gesellt, die sich einen Sechser zu ihrer Bettelei dazuverdienen wollten. Ein großer blonder Junge mit kindlichen Zügen schwankte unter einem Fass, schaffte es aber dennoch, es bis zum Eingang zu schleppen. Schwitzend strich er sich ein paar Haarsträhnen aus dem Gesicht. Er hatte erstaunlich viel Kraft für sein Alter, fand Hulda. Ein kleines Mädchen mit zerzausten Haaren und vor Dreck starrenden Kleidern wartete den richtigen Moment ab und stahl ein liegengebliebenes Stullenpaket vom Wagen, rannte mit triumphierendem Geheul fort und stopfte sich noch im Laufen die Beute in den Mund, während die Arbeiter ihm halbherzig mit der Faust drohten.

Hulda freute sich für die Kleine, obwohl ihr der Anblick der kindlichen Hungergesichter, die an die Äffchen im Berliner Zoo erinnerten, die Kehle zuschnürte. Sie wandte sich ab und trat ins Nachbarhaus, eine enge Wohnanlage mit drei hintereinanderliegenden Lichtschächten, in denen sich Müll stapelte und Ratten durch den Unrat huschten. Auf eine Brandmauer hatte jemand mit weißer Farbe ungelenk ein paar Worte geschrieben. Juda verrecke!, stand da. Und daneben: Ostjuden runter von deutschem Boden! Es stank nach Holzkohle und den Toiletten, die auf den dunklen Treppenfluren errichtet worden waren und von mehreren Mietparteien geteilt wurden. Hulda wusste, dass Krankheiten diese Art der Behausung liebten und die Bewohner befielen, die in den zugigen, feuchten Wohnungen zusammengedrängt lebten. Oft ließen diese Menschen obendrein fremde Schlafgänger gegen einen kleinen Obolus in ihren Wohnküchen schlafen, um Miete zu sparen, und es gab weder genug Luft noch Licht für alle. Denn die Wohnungsnot in Berlin war seit dem Krieg immer weiter angestiegen, und Schöneberg war buchstäblich voll bis unters Dach.

Hulda lief die schmalen Stufen im Seitenflügel hoch und musste über einen schnarchenden Schichtarbeiter steigen, der auf einer Matratze mitten im Treppengang schlief. Von weiter oben hörte sie schnelle Schritte näher kommen, dann drängte sich ein schmales Mädchen mit spitzem Gesicht und verklebten rotblonden Zöpfen an ihr vorbei. Die junge Frau war vielleicht fünfzehn. Ihre zerlumpten Kleider und das kleine Bündel, das sie an sich gepresst hielt, sagten Hulda, dass sie keinen festen Wohnsitz hier im Haus hatte, sondern wahrscheinlich für die kühle Frühlingsnacht auf dem Treppenabsatz untergekrochen war. Einen Moment sah das Mädchen ihr in die Augen, und Hulda las darin Angst und die Wut der in die Ecke gedrängten Kreatur.

Beherzt griff Hulda nach ihrem Arm und fühlte die spitzen Knochen, ein Ergebnis langfristiger Unterernährung.

«Mal langsam, Mädchen», sagte sie. «Hast du Hunger?»

Misstrauisch blickte der Rotschopf sie an und nickte dann vorsichtig. Hulda griff in ihre Manteltasche, in die sie beim hektischen Aufbruch vorhin einen Apfel gestopft hatte, zog ihn hervor und hielt ihn dem Mädchen hin. Das sah ihn gierig an und ließ ihn in ihrem schmutzigen Kittel verschwinden, bevor es sich wortlos an Hulda vorbeidrückte und hastig nach unten lief.

Hulda schüttelte den Kopf. Die Armenfürsorge in der überfüllten Stadt versagte auf ganzer Linie. Wie sie das ärgerte! Das Land leckte noch immer seine Kriegswunden, und die Staatskasse hatte an den Reparationszahlungen hart zu beißen. Dazu kam die Inflation, die das Geld täglich schneller entwertete. Jeden Tag sah Hulda mehr obdachlose Kinder auf den Straßen herumlungern. Und sie musste sich zurückhalten, nicht allen unter die Arme zu greifen. Aber ihre Aufgabe war es, sich um die ungeborenen Kinder zu kümmern, die das flackernde Licht dieser unsicheren Welt erblicken wollten.

Schnell hastete sie weiter nach oben und klopfte an die Wohnungstür der Schmidts. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass die gegenüberliegende Tür mit einem Band versiegelt war. Es sah aus, als habe die Polizei die Wohnung gesperrt. Achselzuckend wartete sie darauf, dass Lilos weiches Kindergesicht in der Tür der Schmidts erschien. Doch stattdessen öffnete ihr Mann Wolfgang. Die Haut des jungen Fabrikarbeiters war fahl, auf Wangen und Kinn stand ein Bartschatten.

«Fräulein Hulda», sagte er, und in seinen müden Augen schien Erleichterung auf. «Kommse rin. Lilo ist schon janz kribbelich, hatte Angst, dass Sie nicht kommen würden.»

«Natürlich, bitte entschuldigen Sie. Leider war heute Morgen mein Fahrrad kaputt, und ich musste zu Fuß herkommen.»

«Der Schlauch?»

Hulda zuckte mit den Achseln. «Auf jeden Fall ist es platt.»

«Wennses später herschieben, seh icks mir an. Ick komme gerade vonna Schicht und wollte mir inna Küche ’n Moment uffs Ohr legen. Aber nachmittags, bevor ick heute Abend wieder losmuss, kann ick dit schnell reparieren.»

Hulda wehrte ab. «Das ist wirklich sehr freundlich. Aber ich schaffe das schon selbst, Sie brauchen Ihren Schlaf und sollen, wenn Sie ein bisschen Freizeit haben, Ihrer Frau zur Hand gehen und nicht der Hebamme das Fahrrad reparieren.»

«Nee, ick mach es wirklich gern», sagte Wolfgang und kratzte sich verlegen am Kopf. «Wo wir Sie doch nicht mal anständig bezahlen können.»

Hulda hob die Hand, um anzuzeigen, dass ein Weiterreden nicht nötig sei. Auch wenn es Wolfgang wahrscheinlich ganz recht wäre, mal der engen Wohnung entfliehen zu können, anstatt an der niedrigen Spüle die Wäsche zu erledigen und Lilos ängstliches Geplapper zu ertragen. Doch da musste er wie alle werdenden Väter eben durch, dachte sie und verkniff sich ein Grinsen. Ein Kind zu bekommen, betraf alle in der Familie, nicht nur die Mutter, und sie hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, die Männer ein wenig zu erziehen und darauf vorzubereiten, dass nach der Ankunft eines neuen Erdenbürgers erst einmal nichts mehr sein würde wie zuvor.

«Was ist eigentlich mit der Wohnung gegenüber?», fragte Hulda, um das Thema zu wechseln.

Wolfgang legte mit besorgtem Gesicht den Finger vor die Lippen und schüttelte den Kopf. «Ick habe keene Ahnung. Aber bitte, erwähnense das nicht vor Lilo. Sie ist ohnehin ein Nervenbündel. Weilse die Wohnung nicht mehr verlässt, hat sie es noch nicht mitbekommen, dass was mit Rita Schönbrunn ist.» Er fuhr sich durch die Haare. «Eine alleinstehende Frau. Ick gloobe, ne Hure. Bitte um Entschuldigung, Fräulein. Nicht unbedingt der Umgang, den ick mir für meine schwangere Frau wünsche, ick hätte ihr den längst verbieten sollen. Aber Lilo hat Rita ins Herz jeschlossen. Ick hoffe, dass allet in Ordnung ist. Lilo ist jedenfalls die Letzte, die sich darüber in ihrem Zustand den Kopf zerbrechen sollte.»

Hulda musste ihm zustimmen, auch wenn es ihr gegen den Strich ging, wie bevormundend sich Wolfgang gegenüber seiner Ehefrau verhielt. Wieder einmal schien ihr die eigene Unabhängigkeit ein Segen. Doch er hatte recht, Aufregung war Gift für die junge Frau.

«Von mir erfährt sie kein Wort», wisperte sie, und Wolfgang nickte dankbar.

Er führte sie aus dem engen Flur zur Küche, hinter der die Schlafkammer lag. Mehr Räume besaß die Wohnung der Schmidts nicht. Es roch nach Kohl und ungelüfteten Betten, doch auf dem Tisch in der Küche stand ein Becher mit ein paar Wiesenblumen, und der Kessel auf dem Herd glänzte frisch poliert. Quer durch den Raum zog sich eine Wäscheleine mit grauweißen Hemden und langen Unterhosen daran, die in der stickigen Luft sicher nur langsam trockneten.

«Darf ick Ihnen Kaffee anbieten?», fragte Wolfgang höflich und bahnte sich mit geducktem Kopf einen Weg zum Herd.

Doch Hulda winkte ab. «Ich mach das schon. Sie gehen jetzt schlafen», befahl sie.

Wieder nickte er dankbar. Er legte sich auf die schmale Bank unter dem Küchenfenster, wickelte sich in eine Wolldecke und war offenbar sofort eingeschlafen.

Hulda setzte den Kessel auf, nahm ihre Hebammentasche und ging nach nebenan, wo Lilo noch im Bett lag. Die junge Frau wirkte in den letzten Tagen ihrer Schwangerschaft wie ein hilfloses Tier, das sich in seinen Bau zurückgezogen hatte, fand Hulda, doch sie sagte nichts dazu, lächelte nur aufmunternd und begrüßte Lilo.

«Guten Morgen, meine Liebe. Sie sehen ja wunderhübsch aus.» Zu ihrem Beruf gehörten Notlügen dazu.

Lilos kastanienbraune Kulleraugen schimmerten feucht, als habe sie geweint, und ihre Haare waren strähnig und ungewaschen. Doch das runde Gesicht mit der weichen, hellen Haut und das rosenfarbene Nachthemd ließen sie jung und irgendwie rührend aussehen. Verlegen nestelte sie an der Spitzenborte, die das Hemd am Ausschnitt zierte.

«Wolfi macht sich lustig über mich, weil ich mir so viel Mühe gebe mit meinen Kleidern. Aber wissen Sie, wenn wir schon in diesem Loch hausen müssen», sie deutete missmutig auf den kleinen Raum, der beinahe vollständig von dem Ehebett und einer schäbigen Kommode mit abgestoßenen Ecken ausgefüllt wurde, «dann muss man sich doch bemühen, wenigstens nach was auszusehen.»

Sie senkte die Stimme, als sei das, was sie jetzt preisgeben würde, ein Geheimnis. «Früher, als junges Ding, wollte ich unbedingt Schneiderin werden. Natürlich konnten sich’s meine Eltern nicht leisten, mich länger in die Schule zu schicken. Und danach noch in die Lehre, nee! Und dann hab ich ja auch schon geheiratet, und jetzt ist der Wurm unterwegs. Aber in meinen Träumen, da nähe ich Ballkleider und schnieke Roben für die Filmstars. Wie im Kino. Waren Sie schon einmal im Kino, Fräulein?»

Hulda nickte. Sie war eine häufige Besucherin in den Lichtspielhäusern, es war ihre Flucht vor der Welt. Doch sie wollte nicht vor der jungen Frau prahlen. «Ich kann mir Sie an der Nähmaschine gut vorstellen, Lieselotte. Sie haben Talent, das sehe ich an Ihrem Nachthemd und an dem hübschen Mützchen dort drüben.»

«Bitte, nennen Sie mich Lilo, das tun alle», antwortete die junge Frau mit einem Flunsch. Sie sah zu der weißen gehäkelten Mütze hinüber, die auf einem Stuhl lag, und ihr fast noch kindliches Gesicht leuchtete auf. «Die ist nicht von mir, ist ein Geschenk meiner Nachbarin. Für das Baby, Sie wissen schon. Ist sie nicht reizend?»

Hulda nickte. «Die Mütze wird das Kleine draußen dringend brauchen, die Luft ist immer noch recht kühl. Babys können ihre Körperwärme noch nicht so gut halten wie ältere Kinder oder Erwachsene, daher müssen sie stets den Kopf bedeckt haben.» Sie wollte ein Gespräch über die Nachbarin tunlichst vermeiden. «Wo wir schon davon sprechen, wie geht es mit der Ausstattung voran?»

Lilos Gesicht verdüsterte sich. Sie zuckte mit den Schultern. «In der Fabrik gab es schon wieder ’ne Lohnkürzung. Wir haben nichts übrig für Stoff oder Wolle. Nich mal ’n Kinderwagen können wir uns gebraucht kaufen. Mein armes Kleines wird von Anfang an merken, was es heißt, im elenden Bülowknick zur Welt zu kommen.»

Hulda tat die junge Frau leid. Sie wusste, dass Lilo sich nichts mehr wünschte, als ihrem Kind etwas bieten zu können. Behutsam sagte sie: «Ich kann Ihnen mit dem Kinderwagen aushelfen. Ich kenne eine Familie, die den Wagen ihres Kleinsten verschenken will. In einigen Tagen stelle ich ihn unten in den Hof, einverstanden?»

In Lilo kämpften verletzter Stolz und Vorfreude, das war an ihrem Ausdruck deutlich zu sehen. Dann überwog das Zweite. «Danke, Fräulein Hulda, das is nett.» Sie nickte eifrig. «Ich möchte meinen kleinen Schatz doch aller Welt zeigen und ihn auf den Straßen umherkutschieren. Immer nur hier drin, da geht man ja ein wie ’ne Primel. Aber mit der Kugel», sie deutete auf ihren Bauch, «trau ich mich nicht mehr runter.»

«Licht und Luft sind für Mutter und Kind das Beste», bestätigte Hulda. «Und was die Kleidung angeht», fuhr sie fort, «so brauchen die Kleinen am Anfang nicht viel. Ein paar Hemdchen, zwei Paar wollene Hosen, das reicht schon. Vielleicht gibt es hier im Haus Familien mit größeren Kindern, die Ihnen Babykleider leihen könnten?»

Lilo nickte. «Ja, zwei Nachbarinnen haben mir das schon angeboten. Ich wollte aber so gerne was Neues für mein Baby. Doch Sie haben recht, ich darf nicht so etepetete sein. Das sagt Wolfi auch immer zu mir.»

Aus der Küche drang das Schnarchen ihres Ehemanns, und Hulda dachte, dass Lilo gut daran täte, sich bald mit ihrer ärmlichen Lebenssituation abzufinden. So schnell würde sie aus dem Hinterhof nicht herauskommen, mit einem ungelernten Fabrikarbeiter als Mann und demnächst einem Kind, auf das sicher noch mehr folgten. In dieser Kammer würden die Schmidts bald zu dritt schlafen, in wenigen Jahren zu viert und zu fünft, so sah es Hulda in vielen anderen Familien, die sie besuchte. Es würde keine Zeit mehr geben, sich wegen fehlender Spitzenborten oder gebrauchter Kinderkleidung den Kopf zu zerbrechen. Lilo und Wolfgang würden gegen Krankheiten kämpfen, gegen Läuse, Hunger, Wäscheberge und bedrückende Armut. Sie würden knapsen und sparen, um ihren Kindern wenigstens eine kleine Schulausbildung zu ermöglichen – und am Ende vermutlich an ihren eigenen Ansprüchen scheitern. Dies war das Leben, das vor ihnen lag, unausweichlich und gnadenlos. Die Schmidts waren in der Bülowstraße geboren und würden hier auch sterben. Mit viel Glück erst im Alter, wahrscheinlicher aber in der Lebensmitte. An einer Krankheit oder im Kindbett.

Hulda erschrak über ihre trüben Gedanken. Manchmal fragte sie sich, warum sie trotz ihrer Machtlosigkeit immer wieder die Kraft aufbrachte, den Familien des armen Stadtteils beizustehen, obwohl es fast nie ein glückliches Ende gab. Die Antwort war natürlich, weil sie ihnen helfen musste! Weil dies das einzige Leben war, das diese Leute besaßen, und weil sie ein Recht darauf hatten, es möglichst menschenwürdig zu verbringen.

Sie atmete tief ein. In der Küche pfiff jetzt der Wasserkessel, und sie stürzte hin, damit Lilos Mann nicht gleich wieder aufwachte. Im Hängeschrank über dem Herd fand sie Geschirr und eine Dose mit Tee neben einer weiteren mit Ersatzkaffee. Sie tat einen Löffel Teeblätter in eine Tasse mit abgeschlagenem Henkel und goss das heiße Wasser darüber. Dann balancierte sie das Getränk in die Kammer zu Lilo und stellte es zum Abkühlen auf die Kommode.

Hulda hievte ihren Hebammenkoffer ans Kopfende des Betts und rieb sich die Hände, um sie anzuwärmen. «Na, dann wollen wir mal nachsehen, was der kleine Racker so treibt», sagte sie bemüht fröhlich und sah die Freude in Lilos Augen. Es war erstaunlich – egal, wie elend es den Menschen ging, die Geburt eines Kindes bedeutete doch trotzdem für die meisten vor allem eins: Glück.

«Wenn ich nur wüsste, was es wird», sagte Lilo leise.

Hulda lachte und nahm einige Instrumente aus der ledernen Tasche. «Das kann ich mit meinem Hörrohr leider nicht feststellen, da werden Sie noch ein wenig abwarten müssen.» Sie schob Lilos Nachthemd hoch und betastete den vorstehenden Bauch der Schwangeren.

Mit ängstlichem Blick verfolgte Lilo jede ihrer Bewegungen, bis Hulda die Untersuchung beendete und ihr über den Arm strich.

«Das sieht alles wunderbar aus. Das Kind hat sich seit meinem letzten Besuch nicht noch mal gedreht, es liegt ganz brav mit dem Köpfchen nach unten. Sozusagen auf der Zielgeraden.» Sie legte Lilos Hand an die entsprechende Stelle des Bauchs und führte sie über die Wölbungen. «Ihr Baby hat sich gut entwickelt, es ist groß und kräftig, und ich denke, fast reif zur Geburt.»

Erneut legte sie das hölzerne Rohr auf den Bauch und lauschte mit geschlossenen Augen. Da war es, neben dem sanften, ruhigen Rauschen des mütterlichen Herzschlags galoppierte der schnelle Puls des Babys, regelmäßig und kräftig.

«Ist wirklich alles in Ordnung?», fragte Lilo.

«Bestens», bestätigte Hulda und legte das Hörrohr zur Seite. «Das Herzchen arbeitet vorbildlich. Ein sehr wohlerzogenes Kind haben Sie da im Bauch, das genau weiß, was es zu tun hat.»

«Ich wünschte, das wüsste ich auch», sagte Lilo weinerlich. «Ich habe doch gar keine Ahnung! Und die Geburt macht mir schreckliche Angst. Ich kann kaum schlafen in der Nacht, weil ich mir immer wieder ausmale, wie weh es tut.»

Hulda kannte die Ängste der Erstgebärenden. «Das geht allen so», sagte sie und strich Lilo eine Haarsträhne aus dem besorgten Gesicht. «Aber sobald es losgeht, wissen Sie genau, wie es geht. Ihr Körper wird Sie lenken, und Sie müssen nur folgen. Und natürlich bin ich auch da.»

«Kommen Sie, sobald ich Sie holen lasse?», fragte Lilo.

Hulda nickte. «Natürlich. Schicken Sie nur rechtzeitig eins der Nachbarskinder zu mir in die Winterfeldtstraße, dann schwinge ich mich auf mein Rad und bin hier, bevor Sie einen Pieps sagen können.»

Ihr fiel der kaputte Reifen ein, darum würde sie sich schnell kümmern müssen. Seufzend deckte sie Lilo wieder zu und erhob sich. Sie sollte sich beeilen, auf ihrer Liste standen heute noch zwei weitere Frauen, deren Schwangerschaft zwar nicht so weit fortgeschritten war wie die von Lilo. Aber ohne Fahrrad würde heute alles länger dauern.

«Ach, Sie müssen schon los?», fragte Lilo, und Hulda hörte die Enttäuschung in der Stimme der jungen Frau. «Wissen Sie», fügte Lilo hinzu, «es ist so schrecklich langweilig. Wolfi ist nie da und wenn doch, schläft er. Das verstehe ich ja auch, nur sehne ich mich nach Gesellschaft. Immer allein, das ist nichts für mich.»

«Haben Sie vielleicht eine Nachbarin, mit der Sie sich gut verstehen?», fragte Hulda und biss sich im selben Moment auf die Zunge. Sie sollte Lilo doch nicht auf den Gedanken bringen, über den Flur zu gehen. Geschweige denn etwas von der verriegelten Tür erwähnen!

Lilos Gesicht hellte sich auf. «Frau Schönbrunn gegenüber ist freundlich. Wir halten ab und zu einen Schwatz draußen oder in ihrer Küche. Aber jetzt habe ich sie lang nicht gesehen.»

«Sie sollten sich ausruhen», sagte Hulda, obwohl sie den Schwangeren sonst eigentlich zu langsamen Spaziergängen und sanfter Ablenkung riet. Doch sie spürte eine unwillkommene Aufregung für Lilo von der gegenüberliegenden Wohnung ausgehen. «Trinken Sie Ihren Tee, lesen Sie ein wenig.» Sie nickte zur Kommode hinüber, auf der zwei alte zerlesene Ausgaben eines Modemagazins neben der Tasse lagen. «Lange dauert es nicht mehr, dann haben Sie Tag und Nacht Gesellschaft.»

Bei sich dachte sie, dass eine junge Frau sich mit einem Neugeborenen oft ebenso einsam fühlte, wie Lilo es jetzt schon war, wenn nicht mehr. Die frischgebackenen Väter hielten die Enge und das Gebrüll in den Nächten oft nicht aus und suchten rasch das Weite, verbrachten ihre wenige Freizeit lieber in einer Kneipe als beim Auf-und-ab-Gehen mit einem schreienden, nassen Bündel in der engen Kammer. So blieben die Mütter allein zurück und meisterten den beschwerlichen Alltag mit einem kleinen Kind ohne Hilfe. Doch jetzt galt es erst einmal, dieses Baby unbeschadet aus der verängstigten Mutter herauszubekommen. Lange würde es nicht mehr dauern, das hatten ihre erfahrenen Augen gesehen und ihre Hände ertastet.

«Haben Sie schon gezeichnet?», fragte Hulda, während sie ihre Tasche verschloss.

Da die junge Frau sie verständnislos ansah, ergänzte sie: «Haben Sie Schleim, vielleicht sogar Blut in Ihrer Unterwäsche bemerkt?»

Lilo lief rot an und nickte mit gesenktem Blick.

Hulda seufzte innerlich. Die jahrzehntelange Prüderie des Wilhelminismus hinderte Frauen bis heute, nach dem Ende des Kaiserreichs, immer noch daran, ihre körperlichen Vorgänge als etwas Natürliches wahrzunehmen. So kam es auch zu diesen Ängsten. Wenn sich eine Frau nicht bewusst machen durfte, was mit ihrem Körper geschah, wie sollte sie dann ein Gespür für etwas so Überwältigendes wie die Geburt bekommen? Manchmal hätte Hulda die Frauen, die sie betreute, gerne geschüttelt und ihnen gesagt, sie sollten die Augen aufmachen und sich selbst kennenlernen, ihren Körper nicht als Feind ansehen, sondern als Verbündeten. Doch sie wusste, dass viele von ihnen gar nicht verstehen würden, was sie meinte.

Geduldig erklärte sie: «Das bedeutet, dass der Geburtskanal nicht länger verschlossen ist. Dann wird es sicher nicht mehr lange dauern. Lassen Sie Ihren Mann dafür sorgen, dass genug saubere Handtücher bereitliegen.»

Lilo nickte und hob zum Abschied die Hand. Hulda bemerkte den Ehering, der in das weiche Fleisch ihres Fingers schnitt. Diese Frau war noch keine zwanzig Jahre alt, dachte sie, und hatte bereits eine Familie gegründet. Sie selbst dagegen war nicht mehr die Jüngste, schon sechsundzwanzig und … Nein, entschied sie und schob diesen Gedanken fort, wie immer, wenn er ihr kam. Es war sinnlos, über ihre eigene Kinderlosigkeit nachzudenken. Hulda verbot sich stets jeden Anflug von Traurigkeit.

Vielleicht, eines Tages …, dachte sie noch, dann ging sie entschlossen zur Tür.

«Lilo?» Sie drehte sich noch einmal um. «Rufen Sie mich, sobald Sie etwas brauchen.»

Sie winkte der Schwangeren zum Abschied und schlich durch die Küche und den dunklen Flur.

Im Treppenhaus fiel ihr Blick auf die abgesperrte Wohnungstür gegenüber. Ich habe sie lang nicht gesehen. Was mochte dort geschehen sein?

Achselzuckend polterte Hulda die knarrenden Stufen nach unten und eilte an einigen plärrenden Kleinkindern vorbei, die zwischen den Mülltonnen und einigen freilaufenden Hühnern im Hof saßen. Über den Himmel zogen jetzt noch mehr Wolken. Die Frau, die sie als Nächstes besuchen würde, wohnte in Friedenau, und sie musste eine Elektrische erwischen, damit sie einigermaßen pünktlich dort erschien.

3.

Montag, 29. Mai 1922

Der Geruch in der Leichenhalle fegte Karl jedes Mal aufs Neue beinahe aus den Stiefeln. Er hielt sich für hart im Nehmen, hatte Tote in jedem Zustand der Verwesung gesehen und sich daran gewöhnt, in einer Leiche zu lesen wie in einem Buch. Doch dieser widerlich süßliche Gestank, der an den Kacheln hängen blieb und ihn immer wieder wie ein unerwarteter Schlag auf die Nase traf, war einfach zu viel.

Und an diesem Morgen war es besonders schwer.

Am liebsten hätte er, dachte Karl missmutig, mit diesem Todesfall, den er untersuchen sollte, gar nichts zu tun gehabt. Er machte ihm Angst. Doch gerade deshalb durfte er sich nichts anmerken lassen. So trat er mit betont festem Schritt neben den Pathologen an den Seziertisch. Fritz Haber aß ungerührt einen Apfel, während er nachdenklich auf die weibliche Leiche hinabsah. Das elektrische Licht aus den Deckenlampen spiegelte sich in seiner Glatze. Ein wenig Saft lief ihm aus dem Mundwinkel, und Karl wandte den Blick für einen Moment ab. Haber musterte ihn spöttisch.

«Nun, Kriminalkommissar North? Ist Ihnen ein wenig mulmig?»

Karl versuchte, eine gewisse Kaltblütigkeit in seine Worte zu legen. «Keineswegs. Also, was haben wir hier?»

Haber stupste die Leiche mit der freien Hand an. Es sah beinahe aus, als knuffte er eine Bekannte in die Seite.

«Ein altes Mädchen. Und die drei Tage, die sie mindestens im Wasser gelegen hat, haben sie nicht gerade frischer gemacht.»

Karl betrachtete das Gesicht und den Körper der Toten mit einer Mischung aus Abwehr und Neugier. Die Augen waren geschlossen. Schütteres blondes Haar mit silbernen Strähnen darin stand in wilden Büscheln vom Kopf ab. Äußere Verletzungen waren keine zu sehen, höchstens ganz leichte Abschürfungen am Bauch und an den Oberschenkeln. An den Händen und Füßen hatte die Frau die typische Waschhaut einer Wasserleiche, graublau gefärbt und aufgequollen.

Haber griff nach dem Fingernagel des rechten Zeigefingers, und nun sah auch Karl, dass dieser sich bereits gelockert hatte. Ihm wurde übel. Hastig zog er eine Packung Juno aus der Tasche unter dem Kittel, nahm eine Zigarette heraus und zündete sie sich an. Er atmete tief ein und aus. Nach ein paar Zügen konnte er wieder klarer sehen.

«Wie gesagt, ein paar Tage lag sie im Kanal. Gefunden wurde sie von drei Gören, die am Ufer gespielt haben. Der Spaß dürfte ihnen für einige Zeit vergangen sein.» Der Pathologe deutete auf das Gesicht der Leiche. «Hier, sehen Sie mal.»

Widerwillig beugte Karl sich über die Tote. Um Nase und Mund herum klebten weißliche Flocken wie eingetrockneter Schaum. Er ertappte sich dabei, dass er länger als nötig in ihrem Gesicht forschte.

Haber folgte seinem Blick und nickte, als habe Karl etwas gesagt. «Ganz recht. Reste vom Schaumpilz.»

Karl richtete sich auf und trat einen Schritt zurück. Der Pathologe sollte seine Nervosität nicht bemerken. «Also lebte sie noch, als sie ins Wasser fiel?»

Haber warf das Kerngehäuse des Apfels in eine Blechwanne. «Ganz klar, Tod durch Ertrinken. Wahrscheinlich konnte sie nicht schwimmen. Bleibt nur die Frage, weshalb zur Hölle sie dann baden ging. Im Frühling. Im Landwehrkanal. Die Wassertemperatur beträgt zwölf Grad.»

«Selbstmord?»

«Sieht so aus. War wohl ’ne Nutte, da hatte sie nicht viel zu lachen.»

«Woher wissen Sie das?»

Haber deutete auf einen Tisch hinter ihm, auf dem die Kleidung der Toten lag. «Trug diesen typischen Glitzerkram und Strumpfbänder aus billiger Spitze. Außerdem hat sie vaginale und anale Verletzungen, teilweise ganz frisch.»

Karl fröstelte. Wozu sich diese Frauen hergaben, ging nicht in seinen Kopf. Doch er war lange genug bei der Polizei, um zu wissen, dass es für viele keinen anderen Weg gab, um zu überleben. Bei dieser hier stieß es ihn besonders ab, zu wissen, was sie vor ihrem Tod erlebt hatte.

«Geburten?» Er drückte die Kippe in der Blechwanne aus.

«Ja. Wahrscheinlich mehr als eine.»

«Also gibt es irgendwo da draußen Angehörige.»

Haber nickte erneut. «Das ist Ihre Aufgabe, North», sagte er. «Ich würde in der Gegend südlich der Köthener Brücke rumfragen, wahrscheinlich kommt sie aus dem Viertel um die Kurfürstenstraße oder aus dem Bülowbogen. Da kennen Sie sich doch aus, oder?»

Erschrocken sah Karl dem Kollegen ins Gesicht. Was deutete er da an? Die Gegend in Schöneberg war bekannt für die einschlägigen Läden, in denen Alkohol- und Drogenhandel sowie Prostitution blühten. Seit der Bildung von Groß-Berlin entwickelte sich dort langsam, aber sicher ein weiteres Vergnügungsviertel, das dem Alexanderplatz und Kreuzberg Konkurrenz zu machen drohte. Was wusste der Pathologe?

Dann erst verstand er und lachte erleichtert, eine Spur zu laut. «Jetzt dachte ich für einen Moment, Sie wollten mir was unterstellen.»

Haber grinste hintergründig. «Nein, Ihnen doch nicht, Sie Unschuldslamm. Aber Sie kommen aus der Gegend, richtig?»

«Ich bin in der Nähe aufgewachsen, aber nicht direkt dort», antwortete Karl vage und dachte flüchtig an die dunklen Mauern des Waisenhauses, die Behandlung der protestantischen Schwestern mit dem Stock und den Karzer tief im Keller. Doch schnell schlug er sich die Bilder aus dem Kopf, er hatte sein ganzes erwachsenes Leben geübt, sie zu verdrängen, sobald sie aufstiegen.

Fest sah er Haber an.

«Wir kennen den Namen der Toten übrigens bereits. Es gab eine Vermisstenanzeige aus der Szene. Eine gewisse Rita Schönbrunn. Ist tagelang nicht zur Arbeit erschienen. Wir waren schon in ihrer Wohnung.»

«Ach ja?», fragte Haber und versuchte gar nicht erst, sein Desinteresse zu verbergen. Dem Pathologen ging es eigentlich immer nur darum, die Informationen aufzuspüren, die den Toten in der Haut und den Knochen steckten. Alles andere war für ihn unwichtig.

Beinahe enttäuscht fügte Haber hinzu: «Dann kommt ihr Foto also nicht in die Galerie.»

Karl verneinte. Er wusste, dass sein Kollege die langen Reihen schauriger Fotografien von nicht identifizierten Opfern meinte, die im Präsidium am Alexanderplatz hingen. Tagtäglich liefen Besucher und Polizisten in dem roten Backsteingebäude an abgetrennten Gliedmaßen und Köpfen, Verbrennungen und faustgroßen Schusswunden vorbei, ein endloser Reigen der Gewalt.

So beiläufig wie möglich fragte Karl: «Sind Sie sicher mit dem Suizid?»

«Sicher ist nur der Tod», antwortete Haber. «Bei dem Gelichter, was sich dort in der Gegend herumtreibt, sollten Sie auf jeden Fall auch an Mord denken. Ein unzufriedener Freier, eine Konkurrentin … Obwohl dieses arme Ding hier so abgehalftert wirkt, dass sie wohl keine allzu große Gefahr für die Auftragslage ihrer Kolleginnen darstellte.» Er klopfte der Toten mitleidig aufs Bein und breitete dann eine Plane über sie.

«Zeit für ein Käffchen», sagte er.

Karl nickte abwesend und sah Haber nach, als er aus der Leichenhalle ging. Noch einmal glitt sein Blick über die Plane, unter der die Tote lag. Er konnte sich nicht losreißen und sehnte sich doch weit weg. Wünschte sich nichts mehr, als diesen Todesfall einem anderen überarbeiteten Kollegen vom Mordbereitschaftsdienst abgeben zu können. Doch es hatte ihn getroffen, und ihm fiel kein plausibler Grund ein, die Untersuchung loszuwerden.

Über zu wenig Arbeit konnten sie sich wirklich nicht beschweren. Seit Karl beim Berliner Polizeipräsidium angefangen hatte, verging kein Tag, an dem er und seine Kollegen nicht wie gehetzte Hunde durch die Stadt schnüffelten, angetrieben von ihrem Chef, dem vollen Ernst, wie der korpulente Ernst Gennat halb spöttisch, halb liebevoll genannt wurde. Der Kriminalrat hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Berliner Kriminalpolizei auf Vordermann zu bringen, und war bekannt für seinen blitzgescheiten Verstand und eine fanatische Genauigkeit, die er auch seinen Untergebenen abverlangte.

«Ihr mögt euch für Fouché halten», pflegte er an seiner stets brennenden Zigarre vorbei zu knurren, die Karls Kollegen belustigt das ewige Licht nannten. «Doch Fouché kommt nicht von Pfusch, merkt euch das!»

Karl hielt sich keineswegs für Napoleons Polizeichef Joseph Fouché. Er war in den Beruf des Kriminalkommissars mehr hineingestolpert als zielstrebig darauf zugegangen. Es war ein Weg, den viele kluge junge Männer einschlugen, denen die Mittel zur Promotion und damit zur akademischen Karriere fehlten. Meistens handelte es sich dabei um Offizierssöhne mit älteren Brüdern, für deren Ausbildung der größte Teil der Ersparnisse schon draufgegangen war. Karl war keiner von ihnen, doch dank eines wohltätigen Gönners, der dem Waisenhaus eine Spende zukommen ließ, hatte man ihm nach der Schule, wo er sich als kluger Kopf gezeigt hatte, ein Stipendium gewährt. Er war nach dem Gymnasium zunächst in den Preußischen Polizeidienst eingetreten, hatte dann die Prüfung zum Hilfskriminalkommissar bestanden und war endlich zum Kommissar ernannt worden. Er wusste, dass er dankbar sein sollte, dass er überhaupt so weit gekommen war. Er, ein Waisenkind von unehelicher Herkunft und damit Abschaum, führte heute ein bürgerliches Leben und übte einen ehrbaren Beruf aus, für den man ihm sogar ein gewisses Talent bescheinigte. Selbst Gennat brummte manchmal anerkennend, wenn Karl und seine Kollegen wieder einmal einen schwierigen Fall geknackt hatten.

Doch in manchen Momenten war ihm sein Beruf zuwider. Dann wünschte er sich, er wäre Buchhalter geworden, Bankangestellter oder Berufssoldat. In letzterem Fall hätte er dann hoffen müssen, dass der vergangene Große Krieg vorerst der letzte gewesen wäre. Er hatte damals Glück gehabt, war nur in den letzten Kriegswochen eingezogen worden und hatte keine nennenswerten Fronterfahrungen durchlebt, ganz anders als ein Großteil der männlichen Bevölkerung. Drei Jahre nach Kriegsende waren die Lazarette der Stadt noch immer voller Invaliden mit zerfetzten Körpern und unkenntlichen Gesichtern, die ihnen das Geschützfeuer buchstäblich abgerissen hatte. Wenigstens diese Art der äußeren Narben hatte Karl nicht davongetragen. Die nicht, dachte er bitter und vertrieb erneut die Schatten des Karzers aus seinen Gedanken, in den ihn die Schwestern als Kind gesperrt hatten, ihn stundenlang kniend zurückließen, bis er bereute. Was auch immer das sein sollte, das er zu bereuen hatte, es war ihm nie ganz klar gewesen, wofür er dauernd so hart bestraft worden war.

Entschlossen zog er den geliehenen Kittel aus und hängte ihn im Hinausgehen nachlässig auf einen Haken neben der Tür. Das ehemalige Königliche Leichenschauhaus lag in der Hannoverschen Straße in Mitte. Er würde wieder ins Präsidium zum Alexanderplatz fahren und die Indizienlage prüfen. Alles musste seinen offiziellen Gang gehen, er durfte keinen Fehler machen. Erst nach getaner Arbeit würde er sich ein Plätzchen für die Mittagspause suchen.