9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Hebamme von Berlin

- Sprache: Deutsch

Band 2 der gefeierten Bestsellerreihe um die Hebamme Hulda Gold, die im Berlin der 1920er Jahre in rätselhafte Todesfälle verstrickt wird. 1923: Die Berliner Hebamme Hulda Gold wird zu einer Geburt ins Scheunenviertel nach Mitte gerufen. Obwohl die jüdische Familie dort nach ihren ganz eigenen, strengen Regeln lebt, gewinnt Hulda das Vertrauen der jungen Mutter. Und als das Neugeborene nach wenigen Tagen verschwindet, macht sich Hulda auf die Suche nach ihm. Wie kann ein Kind in dieser engen Gemeinschaft einfach so verlorengehen? Je hartnäckiger Hulda den Spuren folgt, desto stärker stößt sie auf Widerstand, denn die Bewohner des Viertels haben ihre gut gehüteten Geheimnisse. Bald zeigt sich, dass die Berliner Polizei zur gleichen Zeit nach Kinderhändlern fahndet, und Hulda ahnt einen Zusammenhang. Kann Kommissar Karl North ihr helfen, das Neugeborene zu finden? Doch dann entlädt sich im Scheunenviertel der Judenhass in einem Pogrom, und Hulda selbst gerät in höchste Gefahr. Wo Glanz ist, ist auch Schatten: Hebamme Hulda Gold begegnet dem neuen Leben – und immer wieder auch dem Tod.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 501

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

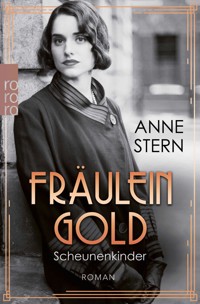

Anne Stern

Fräulein Gold: Scheunenkinder

Roman

Über dieses Buch

Das Kind der Hoffnung

1923: Die Berliner Hebamme Hulda Gold wird zu einer Geburt ins Scheunenviertel nach Mitte gerufen. Obwohl die jüdische Familie dort nach ihren ganz eigenen, strengen Regeln lebt, gewinnt Hulda das Vertrauen der jungen Mutter. Und als das Neugeborene nach wenigen Tagen verschwindet, wird sie unvermittelt in die rätselhafte Suche nach ihm verstrickt. Denn wie kann ein Kind in dieser engen Gemeinschaft einfach so verlorengehen? Je hartnäckiger Hulda den Spuren folgt, desto stärker stößt sie auf Widerstand, denn die Bewohner des Viertels haben ihre gut gehüteten Geheimnisse.

Bald zeigt sich, dass die Berliner Polizei zur gleichen Zeit nach Kinderhändlern fahndet, und Hulda ahnt einen Zusammenhang. Kann Kommissar Karl North ihr helfen, das Neugeborene zu finden? Doch als sich der Judenhass in einem Pogrom im Scheunenviertel entlädt, gerät Hulda selbst in höchste Gefahr.

Vita

Anne Stern wurde in Berlin geboren, wo sie auch heute mit ihrer Familie lebt. Nach dem Studium der Geschichte und Germanistik promovierte sie in deutscher Literaturwissenschaft und arbeitete als Lehrerin und in der Lehrerbildung. Sie hat als Selfpublisherin bereits erfolgreich historische Saga-Stoffe veröffentlicht. Nach dem erfolgreichen Auftakt «Schatten und Licht» folgt hier der zweite Band der farbenprächtigen Saga um Hebamme Hulda Gold, die im Berlin der 1920er Jahre in rätselhafte Fälle verstrickt wird.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2020

Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Karte © Peter Palm

Covergestaltung bürosüd, München

Coverabbildung Richard Jenkins

ISBN 978-3-644-00780-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

«Ich liebe Berlin mit einer Angst in den Knien und weiß nicht, was morgen essen, aber es ist mir egal – ich sitze bei Josty am Potsdamer Platz, und es sind Säulen von Marmor und Weite. (…) Ich bin immer gegangen am Leipziger Platz und Potsdamer. Aus Kinos kommt eine Musik (…), und alles singt.»

Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen, 1932

PROLOG

Donnerstag, 13. Februar 1902

Atemlos lief Ruth durch die dunkle Gasse, der Schnee schluckte die Schritte ihrer Stiefel. Sie sah sich erschrocken um, als das Jaulen eines Hundes, langgezogen wie das eines Wolfes, über die niedrigen Dächer des Schtetls hinweghallte. Sie keuchte, ihr Herz schlug vorwurfsvoll gegen die Brust. Dann rannte sie weiter. Sie versuchte, ihre Tritte so leicht zu machen, kaum, dass die Stiefelsohlen den Boden berührten. Doch es war schwer, so rasch zu laufen, fast zu fliegen, und nicht dabei auszurutschen.

Alle Fenster waren dunkel, die Bewohner des Judenviertels in der kleinen galizischen Stadt schliefen. Hie und da klappte ein Fensterladen im Wind, muhten die Kühe in den Ställen hinter den geduckten Häusern im Traum.

Wenn jetzt nur niemand herauskäme, um seine Notdurft an einer der Hausecken zu verrichten!

Ruth hastete weiter, bog aus der Schuhmachergasse in die Bäckergasse ein, wo ihre Familie lebte. Sie kannte jeden Stein hier, jede Regenrinne, jede Dachschindel. Doch im Mondlicht leuchtete das Schtetl fremd und wie verzaubert. Von einem guten oder bösen Spruch? Sie wusste es nicht zu sagen. Sie wusste nur, dass das, was sie getan hatte, sie zu einer Aussätzigen machte, einer Unberührbaren, die von ihren Eltern verstoßen, ihrem Verlobten verbannt werden würde, schneller noch, als sie das Schma Israel aufsagen könnte. Doch weshalb fühlte sie sich dann trotzdem so lebendig, so glücklich bis in die letzte Faser ihres Körpers? Ein Schauder glitt über ihre Haut, als sie das Kopftuch um die dichten Locken enger zog und an ihn dachte, an seine Hände, sein Lachen, seinen Geruch nach Leder und Leim. Manche riefen den jungen Schuster Herzbube, wegen eines Muttermals. Der Name passte zu seinem Wesen, fand Ruth. Er war wunderbar, schien ihr so schön und gut wie ein Engel. Doch er war kein Jude. Und das Verbotene, das sie nun schon zum dritten Mal im finstersten Winkel seiner Werkstatt getan hatten, mitten in der Nacht und nur mit dem fallenden Schnee vor den kleinen Fenstern des Raumes als Zeuge, das war nicht richtig. Ruth war Avraham Rothmann versprochen und würde in wenigen Wochen, noch vor dem Pessachfest, mit ihm unter der Chuppa stehen. Ihr Vater hatte alle Bekannten und Verwandten eingeladen, denn auch wenn die Geschäfte schlecht liefen, so ließ man sich doch nicht lumpen, wenn die einzige Tochter des Hauses heiratete. Ruth würde den Bäckergesellen ihres Vaters heiraten, der fleißig war und kräftig, der anpackte und das Geschäft weiterführen würde, wenn ihr Vater es einmal nicht mehr konnte. Der Laden würde an diesem Tag ihrer Hochzeit besonders kräftig duften, nach Hefezopf und Mohngebäck und nach Kugl, einem süßen Auflauf aus Nudelteig. Die Mutter würde weinen. Und sie, Ruth, würde die Zähne zusammenbeißen und lächeln, voller Freude, die einer Braut gut anstand. Doch bis dahin, dachte sie und schlingerte auf ihr Elternhaus zu, folgte den weißen Wolken, die der Atem vor ihr hertrieb, bis dahin konnte sie nicht aufhören, das Schlechte zu tun. Das Schlechte, das sich so richtig anfühlte.

Am hellen Tag, wenn sie mit der Mutter und den kleinen Brüdern in der engen Stube saß oder den Hof fegte, schienen ihr die Nächte fern und unwirklich. Als sei das nicht sie, Ruth, gewesen, die zu dem fremden Mann in die Schusterwerkstatt gelaufen war, sondern eine andere, verwegenere Frau, die nicht so straff geflochtene Zöpfe trug, in die sie ihre wilden Locken einschnürte. Eine Frau, die der Liebe wegen alles aufs Spiel setzte. Doch wenn die Dämmerung über das Schtetl sank, dann zog es so in ihrem Leib unter dem Brusttuch, als hätte der Schuster einen seidenen Faden an ihr Herz geknüpft und zöge daran, jeden Abend. Dann wartete sie, bis die Eltern nebenan schliefen, lauschte gespannt auf die ruhiger, flacher werdenden Atemzüge ihrer Brüder in der Schlafkammer und kletterte endlich aus der Luke auf die eiskalte Straße. Sie wusste, es war reine Verrücktheit, denn was, wenn diese Nächte mit ihm in der Werkstatt Folgen hätten? Wie sagte die alte Zofia immer, die ihnen montags beim Reinemachen in der Bäckerei zur Hand ging? Dass die Liebe Wahnsinn sei und einen rasend machen könne, wenn man sich nicht vor ihr hüte.

Nun, dachte Ruth und unterdrückte ein Jauchzen, als sie mit Hilfe eines Bindfadens, den sie zuvor hinausgefädelt hatte, die Luke aufzog und geschickt wie ein Aal ins Zimmer zurückglitt – sie war rein gar nicht auf der Hut. Und war doch niemals zuvor so glücklich gewesen in ihrem kleinen Leben.

1.

Sonntag, 21. Oktober 1923

«Fräulein Hulda!», rief Bert, der Zeitungsverkäufer vom Winterfeldtplatz, und winkte aufgeregt mit den Armen. Wie immer trug er ausgesuchte Kleidung, einen Flanellanzug mit passendem Bowler Hat und, da es um diese Zeit im Jahr in seinem ungeheizten Pavillon schon frisch wurde, einen schwarzen Samtmantel über der Jacke. Am Hals leuchtete die dunkelrote Seidenfliege, die anzeigte, dass heute Sonntag war.

Er wirkte, dachte Hulda und schmunzelte, als wäre er zu einem Galadiner eingeladen anstatt bei Wind und Wetter Zeitungen auf dem Platz zu verkaufen. Allerdings sah sie im Näherkommen die schäbigen Stellen auf dem weichen Stoff, die abgewetzten Ärmel des alten Mantels. Auch vor Bert machte die Krise nun einmal nicht halt. Die Not, die eigentlich bereits seit dem Beginn des Krieges anhielt, selbst wenn der längst zu Ende war, betraf auch ihn.

«Was macht die Kunst?», fragte sie, als sie bei ihm angelangt war. Die schwere Ledertasche stellte sie auf den Boden. Sie arbeitete als Hebamme im Viertel und trug ständig eine halbe Arztpraxis mit sich herum, so kam es ihr vor. Lauter Mittelchen, Tinkturen, das Hörrohr, Kompressen und Leibbinden. Auch am Sonntag, wenn andere Leute frei hatten, lief sie umher und kümmerte sich um die Wöchnerinnen, denn Neugeborene hielten sich nicht an den Kalender, und der Feierabend einer Hebamme war dem neuen Leben, das sich Bahn brach, herzlich egal. Sie rieb sich die Finger, wo der Ledergriff ihr in die Haut geschnitten hatte.

Bert kam extra aus seiner Bude heraus, verbeugte sich und küsste ihr die Hand, als wäre sie seine Ballkönigin.

«Hier geht es zu wie im Tollhaus», sagte er und strich sich über den gepflegten Moustache. «Diese Zeiten sind völlig verrückt. Es gibt schon wieder neue Geldscheine, ist das zu glauben? Also …» Er kramte in seiner Manteltasche und hielt ihr eine Banknote hin. «Eigentlich ist es ein alter Schein. Aber der Aufdruck ist brandneu.»

Hulda nahm ihm das Geld ab und betrachtete es ungläubig. Ursprünglich war die Aufschrift 1000 Mark darauf gedruckt, doch nun stand in dicker roter Schrift 10 Milliarden darüber. Sie schnaubte, es sah absurd aus. Wie das Spielgeld eines verrückt gewordenen phantastischen Landes. Doch es war deutsches Geld, wirklich und zahlungskräftig, jedenfalls in Maßen.

Denn während noch vor wenigen Monaten niemand im Land eine solche Summe in seiner Tasche herumgetragen hätte, bekam man heute dafür gerade einmal die notwendigsten Lebensmittel.

«Ein Kunde von mir arbeitet in der Geldauslieferungsstelle in der Reichsbank», sagte Bert und schüttelte den Kopf. «Er sagt, dass sie dort das Papiergeld turmhoch auf den Tischen stapeln. Die Kuriere bringen es in Lastwagen fort. Bald ist es billiger, mit den Scheinen seine Wohnung zu tapezieren oder den Ofen anzuheizen, als etwas dafür zu kaufen.»

«Warum macht die Politik denn nichts?», fragte Hulda und runzelte die Stirn. «Wie lange soll das so weitergehen?»

«Die Politiker verbringen ihre Zeit damit, über die Lösungsmöglichkeiten zu streiten», sagte Bert. «Stresemann hat immerhin diesen unseligen Ruhrstreik beendet. Aber jetzt muss dringend eine Stabilisierung des Geldes her, sonst geht hier alles vor die Hunde.»

«Ich verstehe das nicht», sagte Hulda und fühlte sich kleinlaut, wie meistens, wenn es um die Hyperinflation ging, deren Logik ihr verschlossen blieb. Politik war ihr schon immer ein Buch mit sieben Siegeln gewesen, ebenso die Welt der Zahlen. Doch in diesen Zeiten war es unmöglich, der Politik auszuweichen, sie durchtränkte das Leben der kleinen wie großen Leute, ob sie es wollten oder nicht.

«Wie hat es nur so weit kommen können?», fragte sie und überflog die Schlagzeilen in Berts Auslage. Die Blätter flatterten auf Metallbügeln im Herbstwind.

«Das Geld ist wie ein Lebewesen, das uns durch die Finger schlüpft», sagte Bert. «Es lebt nach seinen eigenen Gesetzen, und wir Menschen haben diese gründlich missachtet. Der Wert der Mark ist dermaßen im Keller, dass er bald auf den Erdkern treffen dürfte.»

«Ich dachte, Stresemann würde jetzt einen Riegel vorschieben?» Irgendwo hatte Hulda davon gelesen und war beinahe stolz auf diesen kleinen Brocken Wissen, den sie in den Ring werfen konnte.

«Er ist unsere letzte Hoffnung», sagte Bert, und Hulda sah, dass seine Augen sorgenvoll und düster blickten, was nicht zu seinem freundlichen Gemüt zu passen schien. «Er muss das Ruder jetzt endlich herumreißen und dafür sorgen, dass das Land nicht wie unter einem gewaltigen Erdrutsch versinkt. Sonst weiß ich nicht, was mit uns allen geschehen wird.»

Hulda fühlte sich unbehaglich. Sie bemühte sich zumeist, das alles von sich fernzuhalten. Ihr Leben war ohnehin schon angefüllt mit den Sorgen um ihre Wöchnerinnen, mit zu viel Arbeit und Müdigkeit und Geldmangel. Und dann war da noch Karl, der geheimnisvolle Kommissar, mit dem sie im vergangenen Jahr eine Verbindung eingegangen war, die schwankte wie ein Schilfrohr im Wind. Ganz schlau wurde sie immer noch nicht aus ihm, und seine Launen wechselten wie das Berliner Wetter im April. Sie dachte an seine hellen Augen hinter den Brillengläsern mit dem Sprung, die er aus Nachlässigkeit nie ersetzte, und musste lächeln. Dann fühlte sie, wie Berts Blick auf ihr ruhte, und lief rot an.

«Eine Billion Mark für Ihre Gedanken», sagte er und lachte sein hintergründiges leises Lachen, das sie so mochte und von dem sie gleichzeitig fürchtete, dass es mal wieder auf ihre Kosten ging. Sie kannten sich, seit Hulda ein kleines Mädchen gewesen war, und nie gelang es ihr, das Kind in sich abzuschütteln, wenn sie sich mit ihm unterhielt. Als könnte sie seiner spöttischen Fürsorge niemals entgehen, selbst wenn sie hundert Jahre alt würde.

«Verzeihung, Bert. Was sagten Sie gerade?»

«Nichts weiter, als dass ich für unser schönes Land Chaos und Anarchie erwarte, unzählige Tote und einen Kampf auf Leben und Tod.»

Hulda sah ihn prüfend an. War das ein Witz oder sein Ernst? Offenbar beides gleichzeitig, dachte sie alarmiert.

«Fräulein Hulda», sagte Bert freundlich und legte ihr eine Hand auf den Arm. «Ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwie wird es schon weitergehen. Das muss es ja schließlich, oder?»

Sie nickte, wenig überzeugt, und sah über den Platz hinüber, wo aus der Matthiaskirche die Sonntagsgemeinde tröpfelte. Einen Moment stutzte sie, war nicht sicher, ob sie richtig sah. Dann erkannte sie den Pfarrer in der schwarzen Soutane. Er hatte einen riesigen Wäschekorb neben sich gestellt, in den seine Schäfchen beim Hinausgehen massenweise Geldscheine warfen, als wären sie welkes Laub.

«Pfarrer von Galen sammelt die Kollekte ein», sagte Bert und blinzelte in die spärliche Oktobersonne, die sich sogleich wieder hinter grauen Wolken verbarg. «Der Klingelbeutel hat ausgedient. Und am nächsten Sonntag, wer weiß, braucht er vielleicht eine Badewanne oder gleich einen Lastwagen.»

Hulda kicherte, das Bild war zu verrückt. Doch das Lachen blieb ihr gleich darauf im Halse stecken, als sie das Paar erkannte, das nun aus der Kirche trat. Ein kräftiger Mann im braunen Anzug, der seine Schiebermütze in der Hand trug und an seinem Arm eine zierliche Blondine führte.

«Ach, der Herr Winter junior», sagte Bert, in dessen Stimme schon wieder dieses kleine Lachen schwang. «Und die entzückende Helene.»

«Das schönste Paar am Platz», erwiderte Hulda spöttisch und wandte sich scheinbar uninteressiert ab.

Doch Bert konnte sie nichts vormachen. «Blutet das Herz etwa immer noch?», fragte er mit hochgezogenen Brauen.

Sie schüttelte den Kopf und versuchte, ein überzeugtes Gesicht aufzusetzen. «Vorbei ist vorbei.»

«Sie wiederholen sich, Fräulein», sagte Bert. «Und wer sich wiederholt, lügt, wissen Sie das denn nicht?»

«Himmel, was wollen Sie eigentlich von mir?», fragte Hulda aufgebracht. «Sie wissen doch, dass diese Geschichte mit Felix einen solchen Bart hat.» Sie zeigte mit einer Geste, wie lang der Bart war. «Außerdem bin ich ebenfalls längst vergeben.»

«Der schöne Kommissar, ich weiß schon. Wann wird er mir eigentlich offiziell vorgestellt?»

«Sie kennen ihn doch», sagte Hulda und hörte selbst, wie trotzig ihre Stimme klang.

«Aber bei dieser einen Zufallsbegegnung vor über einem Jahr, als meine Wenigkeit ihm den Weg zu Ihnen gewiesen hat, ist es geblieben.» Bert strich ein nicht vorhandenes Staubkorn von seinem Ärmel. «Seitdem hat man ihn hier äußerst selten zu Gesicht bekommen. Finden Sie nicht, dass ich als Ihr guter alter Freund es verdient habe, den Mann Ihres Herzens besser kennenzulernen? Es sei denn …» Er brach ab und sah sie mit bedeutungsvollem Schweigen an.

«Was?», fragte Hulda ungeduldig und wusste doch schon, dass sie es nicht hören wollte.

«Es sei denn, Sie beide sind sich gar nicht sicher, wie es um Ihre Herzen wirklich bestellt ist.»

«Papperlapapp», sagte sie ärgerlich und winkte ab. «Sie sind eine ebenso schlimme Klatschtante wie meine Wirtin.»

«Ah, Frau Wunderlich.» In seine Augen trat ein träumerischer Ausdruck. «Sie ist eben eine Dame mit dem richtigen Gespür für die Dinge.»

«Mit Verlaub, Bert, aber ich pfeife auf Frau Wunderlichs Gespür. Und auf Ihres ebenfalls.»

Mit diesen Worten griff Hulda nach ihrer Tasche, wandte sich ab und stapfte an Berts Kiosk vorbei. Doch schon im nächsten Moment bereute sie ihren rüden Abgang, denn sie wäre beinahe mit Felix Winter zusammengestoßen, mit dem sie vor vielen Jahren verlobt gewesen war und der soeben mit seiner frisch Angetrauten den Platz überquert hatte.

«Guten Tag, Hulda», sagte Felix und schaute sie aus braunen Augen treuherzig an. Doch hinter dem warmen Blick meinte Hulda, eine Spur Nervosität zu entdecken. «Geht es dir gut?»

«Ja, danke», sagte sie und sah unbehaglich zu Helene hinüber, die ein paar Schritte entfernt an ihrem rosafarbenen Seidenkleid herumzupfte und dann den feinen Wollmantel enger um sich zog. Sie betrachtete angelegentlich die Astern in den Kübeln des Blumenstands, dessen Besitzerin neben Berts Pavillon auf die Sonntagsspaziergänger wartete, die ein Gelegenheitsgeschenk oder ein Gesteck für den Friedhof kaufen wollten. Die Not, die viele Berliner fest im Griff hielt, hatte um Helene offenbar einen Bogen gemacht.

«Und dir?»

«Ich kann nicht klagen», sagte Felix so steif, dass Hulda fröstelte. «Das Café brummt. Alle sind gesund und munter.» Er trat von einem Bein aufs andere. «Wir müssen weiter, meine Frau Mama erwartet uns.»

«Falscher Hase mit Salzkartoffeln?», fragte Hulda und lächelte. Sie erinnerte sich nur zu gut an die wunderbaren Kochkünste von Wilhelmine Winter. Es war, wie Hulda fand, die einzige Qualität von Felix’ Mutter, die sich ansonsten hauptsächlich durch Zanksucht und Engstirnigkeit auszeichnete.

Felix erwiderte ihr Lächeln und sah für einen Moment verschmitzt und fröhlich aus, so, wie sie ihn kannte. «Du hast stets zweimal Nachschlag verlangt», sagte er. «Ein Vielfraß warst du immer.»

«Das sagt der Richtige», erwiderte Hulda und lachte. Dann bemerkte sie das säuerliche Gesicht von Helene, die nun zu Felix trat und ihre milchweiße Hand mit den perfekt geschliffenen Fingernägeln auf seinen Jackettärmel legte.

«Wir sollten, mein lieber Felix», sagte sie, ohne Hulda eines Blickes zu würdigen. Ihre Stimme klang nasal und geziert und war Hulda sofort zuwider. «Du weißt», fügte Helene mit einem koketten Augenaufschlag hinzu, «in meinem Zustand ist das lange Stehen nicht gut.»

Hulda öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Dabei kam sie sich vor wie eine Forelle an Land. Sie starrte Felix an, dem es unangenehm schien, dass Helene die Neuigkeit einfach zwischen Tür und Angel ausgeplaudert hatte.

«Dann sollte ich euch wohl gratulieren», sagte sie und bemühte sich, gleichmäßig zu atmen und das Stechen in ihrem Leib zu ignorieren, das sich dort ausbreitete.

«Verbindlichsten Dank», sagte Helene und sah Hulda zum ersten Mal direkt an. Sie nickte gnädig. Ihre hellblauen Augen waren wie die einer Puppe, riesig und rund und ohne Ausdruck. Oder doch nicht, denn jetzt schien etwas ganz leise darin aufzuschimmern, das Hulda schlucken ließ: Triumph.

Dann wanderten Helenes Augen zum Titelblatt der Vossischen Zeitung am Haken von Berts Kiosk, auf der eine Fotografie Stresemanns zu sehen war. Der runde Kopf mit dem spärlichen Haar war leicht wiederzuerkennen. Um die Lippen der jungen Frau erschien ein säuerlicher Zug.

«Dieser Diktator mit seiner Clique, den Judenfreunden. Was für eine Schande er mit der Aufgabe des Ruhrgebiets über unser Land gebracht hat!» Sie wandte sich an Felix. «Vati regt sich schrecklich auf. Bitte, wenn wir meine Eltern am kommenden Wochenende besuchen, erwähne um Himmels willen nicht seinen Namen oder den von diesem Seeckt, diesem Vaterlandsverräter, der sich oberste Heeresleitung schimpft und mit einer Jüdin zu Bette liegt.»

Felix räusperte sich, als wäre ihm unbehaglich. «Wir müssen wirklich weiter», sagte er, nickte Hulda noch einmal zu und zog seine blonde Frau fort.

Hulda sah den beiden nach, wie sie über den Platz weiter Richtung Norden liefen, wo in einer Seitenstraße das Elternhaus der Familie Winter lag.

Bert war aus seinem Kiosk gekommen und hinter sie getreten.

«Donnerwetter!», sagte er, und sie fuhr herum. «Das nenne ich mal Neuigkeiten. Das wäre ja beinahe ein Extrablatt wert, meinen Sie nicht? Vielleicht sollte man die Presse informieren, dann würde ich auch ein bisschen Geld bekommen für die Verbreitung dieser unerhörten Geschichte.» Dann schnalzte er mit der Zunge. «Hoffentlich ist Dummheit nicht erblich», fügte er hinzu. «Das arme Kind kann schließlich nichts dafür, dass seine Mutter aus einer Nazifamilie kommt.»

«Ich an Ihrer Stelle würde die Neuigkeit für mich behalten», sagte Hulda und schüttelte ärgerlich den Kopf. Sie stellte die schwere Tasche wieder auf den Boden. «Felix schien es gar nicht recht zu sein, dass alle Welt auf diese Weise davon erfährt. Besonders weit scheint die Schwangerschaft auch noch nicht gediehen zu sein, schließlich ist Helene noch immer schlank wie ein Weidenzweig.»

Sie fuhr sich mit den Handflächen über ihre eigenen Hüften, die ihr plötzlich breiter vorkamen als sonst. Heute trug sie die Schwesterntracht, ein graues Kostüm mit weißer Bluse, in der sie die Frauen besuchte, die sie als Hebamme betreute. Nicht etwa, weil sie sich darin besonders wohlfühlte. Doch den Schwangeren, den Wöchnerinnen und ihren Familien gab eine Uniform ein gutes Gefühl, das Gefühl, in besten Händen zu sein.

Heute allerdings, fiel ihr ein, würde sie das weiße Häubchen auf ihren dunklen kurzen Haaren durch ein Kopftuch ersetzen müssen. Rasch öffnete sie ihre Tasche und nahm ein schlichtes Baumwolltuch heraus. Sie band es sich um den Kopf, schlang die Enden zusammen und prüfte mit geschickten Fingern, ob noch eine vorwitzige Ponysträhne hervorlugte, die sie bändigen musste.

Bert beobachtete ihr Tun, und in seiner Miene erschien ein erstaunter Ausdruck.

«Fräulein Hulda», sagte er, «sind Sie am Ende einem Orden beigetreten?»

«Natürlich nicht», erwiderte sie und strich den dunklen Stoff über ihrer Stirn ein letztes Mal glatt. «Aber ich fahre jetzt mit der Bahn nach Mitte, in die alte Spandauer Vorstadt.»

«Ins Scheunenviertel, wenn ich Ihren Aufzug richtig deute», sagte Bert.

Sie nickte überrascht. «Woher wissen Sie das?»

«Nicht nur das Fräulein hat eine gute Spürnase.» Er lachte. «Wo sonst in Berlin bedecken Frauen noch so sorgfältig ihr Haar, als könnte man ihnen was weggucken?»

Hulda nickte, er hatte recht. Die Mode der großen Stadt erlaubte sich im Gegenteil immer mehr Freiheiten, die Röcke zeigten skandalös viel Bein, und ihre Haare trugen viele moderne junge Frauen offen und frei.

«Ich muss nach einer schwangeren Frau sehen, die in einer orthodoxen Familie lebt.»

«Was verschafft Ihnen denn die Ehre?»

Sie zögerte. «Sie kennen meinen Vater, oder?»

«Natürlich. Ein begabter Maler! Ein Jammer, dass er damals unser schönes Viertel verließ. Ich habe oft mit ihm eine gepflegte Unterhaltung über Kunst geführt und eine Zigarre geraucht.»

«Er lebt heute in Charlottenburg. Dort hat er eine Wohnung mit einem Atelier, deckenhohe Fenster, wie man hört. Ich war noch nie dort.» Sie holte Luft und sprach rasch weiter. «Jedenfalls hat er über die Akademie der Künste auch Kontakt zu Juden. Zu anderen Juden, meine ich, galizischen Juden.»

«Armen Juden», sagte Bert und blickte wachsam.

Er hatte recht, die Bewohner des Scheunenviertels waren, anders als die jüdischen Bankiers und Rechtsanwälte, die rund um die Reformsynagoge in Charlottenburg lebten, nicht für Bildung und Wohlstand bekannt. Eher für bitterste Armut.

«Und nun sucht einer dieser Galizier eine jüdische Hebamme», fügte Bert noch hinzu. Es war keine Frage, sondern eine Feststellung.

Hulda zuckte zusammen. Doch dann nickte sie erneut, widerstrebend. «So ist es. Ich hänge meine Herkunft nicht an die große Glocke, das wissen Sie. Ich bin nicht religiös erzogen worden, kenne kaum die Festtage. Und nach jüdischer Tradition ist man ohnehin nur eine Jüdin, wenn man eine jüdische Mutter hat, was bei mir ja nicht der Fall ist. Doch ab und an gibt es Leute, denen ist eine halbe Jüdin eben lieber als gar keine. Und dann helfe ich gern, schließlich ist das mein Beruf. Eine Geburt bleibt eine Geburt, ob mit Mesusa an der Tür oder unter einem Holzkreuz.»

«Das sehen Ihre neuen Kunden sicher anders», sagte Bert. «Im Scheunenviertel spielt die Religion eine große Rolle. Waren Sie in letzter Zeit einmal da? Es gibt dort Straßen, in denen mehr hebräische als deutsche Schriftzüge an den Geschäften angeschrieben sind. Und mein Bart ist lächerlich im Vergleich zu den Prachtexemplaren, die die Herren dort herumtragen.»

«Ich interessiere mich nicht für Geschäfte oder Bärte», sagte sie, «ich will nur das Kind dort gesund auf die Welt bringen, das ist alles.»

«Aber sagen Sie am Ende nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Das Scheunenviertel, mein lieber Schwan, da sind schließlich nicht nur die Juden, sondern noch alle möglichen anderen Leute unterwegs. Zweifelhafte Künstler, Hehler und Huren, so weit das Auge reicht. Da könnten Sie gleich eine Frau auf dem Mond entbinden, so fern ist dieses großartige Tollhaus entfernt von unserem beschaulichen Schöneberg.»

Hulda betrachtete Bert neugierig, dessen Augen trotz seiner Warnung begeistert leuchteten. «Wirklich, so wohlwollend denken Sie über unser Viertel? Armut, Prostitution, Schieberei … die gibt es doch hier auch im großen Stil.»

«Das mag sein», sagte er. «Aber im Vergleich zum Scheunenviertel sind die Zuhälter hier Waisenknaben und die Huren saubergeschrubbte Engel. Und doch weiß ich nicht, ob es dort die Hölle oder der Himmel ist. Denn herrliches Essen kann man dort bekommen, die besten Zigarren und eigentlich alles unter der Sonne käuflich erwerben, das man sich in seinen wildesten Träumen wünscht.»

Hulda kicherte. Ihre Neugier wuchs. Sie war tatsächlich nur selten in dem engen Viertel nördlich des Bahnhofs Börse im neubenannten Bezirk Mitte gewesen, kannte die aktuellen Zustände dort nur vom Hörensagen. Es wäre interessant, sich heute selbst ein Bild zu machen. Gleichzeitig spürte sie, dass sie nervös war. Was würde sie in den schmalen Gassen, im Haus der Rothmanns, erwarten?

«Sie machen sich Sorgen», stellte Bert fest.

Verflixt, dachte Hulda, weshalb wusste er immer alles über sie?

«Nun, es scheint bei der Familie ein paar Schwierigkeiten zu geben», sagte sie widerstrebend. «Irgendetwas stimmt da nicht, so viel wurde mir angedeutet. Etwas mit der jungen Mutter. Ich weiß aber nicht, was.»

«Sie werden es herausfinden.»

«Richtig», sagte sie. «Und zwar schon heute.»

2.

Sonntag, 21. Oktober 1923

Die Stadt verschluckte das Licht, würgte es hinunter zwischen die hohen Mauern der rußgeschwärzten Fassaden und ließ es nicht mehr frei. Als Tamar Rothmann das Gesicht hob, um am grauen Himmel wider besseren Wissens nach einem kleinen Schimmer zu suchen, der ihr das Herz leichter werden ließe, wurde sie sogleich enttäuscht. Grauweiß flatterten die Tauben auf, das Schlagen der Flügel hallte von den Häusern wider wie Peitschenhiebe. Es roch nach Kälte, nach Rauch aus den vielen Schornsteinen und nach Unrat, der sich die holprigen Straßenränder entlangzog wie ein ungelenk gestickter Saum.

Tamar blickte sich um. Eine müde Hure stolperte aus einem Souterrain in der Schendelgasse, einem Mauseloch gleich, und lief mit ihrem alten Gesicht und den zerrissenen Strümpfen weiter, die Grenadierstraße hinauf in Richtung Norden.

Ein paar zerlumpte Kinder spielten auf dem Pflaster, einer der Bengel besaß ein klappriges Fahrrad und ließ seine staunenden Bewunderer einen nach dem anderen aufsteigen und eine Runde drehen. Nur wenige der Kinder trugen Schuhe, die meisten waren trotz der kühlen Herbstluft barfuß.

Eine etwas schmuddlige Frau kam vorbei. Sie schob einen Kinderwagen, dessen Futter einst weiß gewesen war, doch jetzt, nach den unzähligen Sprösslingen der ganzen Nachbarschaft, die darin gelegen hatten, starrte der Musselin vor Dreck.

«Annegret, Mamele!», rief eine andere, schwarz gekleidete Frau ihr zu, die gerade ihren Kopf aus einem der Fenster über dem Milchgeschäft streckte. Eier, Milch, Käse, Butter stand in weißen Lettern auf die Steine geschrieben, daneben versprach ein Schild: koscher. Eine lange Menschenschlange hatte sich gebildet – seit man für ein Brot mehrere Milliarden Mark bezahlen musste, kamen die Verkäufer in den Läden kaum nach mit dem Geldzählen, und die Geduld der Kunden wurde auf eine harte Probe gestellt.

Heute war Sonntag, doch nicht alle Geschäfte hielten sich an die Sonntagsruhe, denn für jüdische Ladenbesitzer war dies ein gewöhnlicher Wochentag.

«Masel tov, Annegret! Wie geht es deinem lib Eyngl?»

«Guten Tag, Rivka», antwortete die junge Mutter und schob den Kinderwagen näher an die Hauswand, um einen Plausch mit der Bekannten zu halten. «Gut geht es dem kleinen Helmut.»

«Ist ja auch keine Kunst.» Rivka lachte und beugte sich weiter aus dem Fenster, um das Kind besser in Augenschein nehmen zu können. «Den ganzen Tag so eingemummelt in seiner Schiebkarre und bekommt immer genug zu essen. Wenn er erst bei deinem Mann in der Zigarrendreherei malochen muss, wird er sich noch umgucken.»

«Aber bis dahin ist viel Zeit», sagte die Mutter und strich ihrem Kleinen liebevoll über die Wange.

Wieder lachten die Frauen, ein anheimelndes Geräusch, das hell über die graue Straße klang. Tamar beneidete sie um ihre Freundschaft, die selbstverständliche Vertrautheit zwischen zwei Frauen, die sich schon lange kannten und deren Leben, trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft, in ähnlichen Bahnen verlief. Schwer war dieses Leben, das sah man, voller Arbeit und Entbehrung. Doch wenigstens wussten sie, wer sie waren. Und wer sie in Zukunft sein würden.

Tamar ließ ihren Blick weiter über die Straße schweifen. Geschäft reihte sich an Geschäft, hebräische und deutsche Schriftzüge riefen den vielen vorbeieilenden Passanten zu, was man in den Läden kaufen konnte. Vor der großen Essigfabrik Franz Heinn stand ein leerer Kremser, man hatte wohl neue Fässer gebracht. Bei Carl Dietrichs Gemischtwaren gab es Kaffee, Zucker, Tee und Sämtliche Artikel zur Wäsche, wie es auf einem verrosteten Schild hieß. Vor einer Destillation stand eine Gruppe russischer Männer und ließ eine Flasche kreisen. Orthodoxe Juden zogen an Tamar vorbei, mit langen Bärten und Mänteln, sie folgten ihrem Rabbi in eine der vielen Stiblech, Gebetsstuben, die das Viertel durchzogen wie Waben einen Bienenstock. Es war Zeit für das tägliche Mittagsgebet.

Ein Windstoß fegte raschelnd ein paar trockene Blätter und eine alte, zerrissene Zeitung über die Straße. Eine Schlagzeile lautete: Schwarze Reichswehr bedroht Hauptstadt.

Tamar fröstelte. Sie konnte mit der Nachricht nichts anfangen, doch die Worte machten ihr Angst. Deutsche Worte waren oft kalt und hart, so schartig wie die Eisblöcke, die im Sommer in die Wohnungen getragen wurden, um dort die Lebensmittel frisch zu halten. Sie zog den dunklen Wollmantel, der mehr aus Flicken denn aus Gewebe zu bestehen schien, enger vor der Brust zusammen. Rasch prüfte sie, ob das Tuch noch ihr langes schwarzes Haar bedeckte, wie ihr Ehemann es von ihr erwartete, und schaute erneut Richtung Himmel.

Da, wo sie herkam, war das Licht nicht ein solch verschmutztes Grau gewesen. Es war weich und lag selbst im Herbst lieblich auf den weißen und goldenen Dächern von Smyrna in Kleinasien. Vom Meer, das türkisblau in der Sonne glitzerte, kam ein zarter Hauch herübergeweht, salzig und süß zugleich. Und die Schiffe aus aller Welt hatten im Hafen gelegen und ihre bunte Fracht ausgespuckt wie der Wal den verblüfften Jona. Doch das war in einer anderen Zeit gewesen, in einem anderen Leben. Nicht einmal ihren Namen hatte sie damals schon getragen, war nicht Tamar Rothmann gewesen, sondern Anahit, eine andere Frau. Eine Frau mit einem Platz, an den sie gehörte, eine Frau mit einem Herzen, das stetig schlug und nicht schmerzte wie eine Wunde.

Aber ihre Stadt gab es nicht mehr, sie war vor ihren Augen niedergebrannt bis auf die Mauern, war zu Asche zerfallen. Und das Meer, das gegen die Hafenmauern schlug, war rot gewesen vom Blut der Armenier, ihrer Leute.

Sie dachte an ihre Mutter, auch wenn ihr das schon wieder Tränen in die Augen trieb, die sie hastig fortwischte. Was hatte sie immer gesagt? Eine schöne Frucht bist du, weich und süß wie die Datteln, mit einem festen Kern. Vergiss das nicht. Tamar lächelte unter Tränen. Wie hätte sie es je vergessen können? Es war das Letzte, was sie von ihrer Mutter gehört hatte. Heute aber kam es ihr so vor, als wäre dieser Kern, ihr Herz, zu Stein erstarrt in ihrer Brust.

Außer wenn Zvi in der Nähe war, dachte sie und spähte ungeduldig durch die verschmutzte Scheibe des Geschäfts, vor dem sie wartete. Doch von ihrem Ehemann war nichts zu sehen.

Über der Tür schaukelte ein Schild mit hebräischen Buchstaben im Herbstwind und quietschte leise. Drei Männer mit Hüten standen davor, etwas abseits von ihr. Sie rauchten Pfeife und unterhielten sich in dieser merkwürdigen Sprache, die Tamar auch nach Monaten im Scheunenviertel nur schlecht verstand. Es war Jiddisch, voller langer i-Laute, voller gehauchter chs, die im Rachen steckenzubleiben schienen. Und doch hatte die Sprache Ähnlichkeit mit dem Deutsch, das ihren Ohren mittlerweile viel vertrauter war. Deutsch, das hatte sie auch nach ihrer Flucht aus Smyrna in Galizien gesprochen, wo die meisten zwar heute Polnisch redeten, doch wo das Deutsch nicht vergessen war. Deutsch, das war die Sprache ihrer Liebe. Ihre Sprache mit Zvi.

Wo blieb er nur?

Da, endlich, trat er aus dem Laden. Er hielt mit triumphierender Geste einen Strauß Petersilie in die Höhe wie einen soeben errungenen Lorbeerkranz und winkte ihr zu. Tamar lächelte und strich sich über den geschwollenen Bauch unter dem Mantel. Das Kind in ihrem Leib boxte und trat sie übermütig, als spürte es ihr Glück. Ihr Ehemann war ihre Freude, ihr Leben, ihr Mond am Himmel. War für sie Rettung und Heimat, besonders hier in der Fremde, wo sie beide nicht hingehörten. In dieser kalten, grauen Stadt namens Berlin, mit den geduckten Häusern und den verschmutzten Hinterhöfen, in die kein Sonnenstrahl drang. In dieser Stadt, die so voll war mit Menschen, mit faltigen, geschundenen Gesichtern, mit harten Augen und Händen, und unter denen man sich doch so allein vorkam wie im Weltall.

Wieder lief ein Zittern über Tamars Haut, sie taumelte leicht, doch da war er, da war Zvi, schon direkt neben ihr. Die kleinen Augen hinter den Brillengläsern funkelten vor Freude über seine Beute, sein Bart leuchtete golden. Er fasste sie am Arm und führte sie die Straße hinunter, plapperte von den gestiegenen Preisen und der Hammelkeule, die er ergattert hatte und nun sicher unter seiner Jacke trug. Es war das erste Stück Fleisch seit Wochen. Sie solle, sagte er, daraus einen Braten zubereiten für den Abend.

«Wenn wir Gas haben, natürlich», fügte er hinzu.

Durch die vielen Streiks in den Werken und Fabriken fehlte es in den Haushalten oft am Nötigsten, das Gas wurde regelmäßig abgedreht, und der Kohlenmangel half auch nicht.

«Wann soll ich das machen?», fragte Tamar. «Du weißt, dass diese Frau kommt, die dein Vater aufgetrieben hat. Hulda Gold, die Hebamme.»

«Ich weiß. Aber wie lange kann ihr Besuch schon dauern? Wie lange willst du mit einer Fremden über Hemdchen und Babypuder reden?» Er stieß sie liebevoll in die Seite, und sie nahm ihm den Spott nicht übel.

Dann wurde seine Miene wieder ernst. «Heute sitzen wir alle an einem Tisch. Und du, Tamar, du musst zaubern.»

Er war wie ein Kind, dachte sie plötzlich, sein Gesicht ein offenes Buch, sein Herz nackt und bloß. Jeder konnte danach greifen und es für seine Zwecke hin und her wenden.

«Zaubern?»

«Ja, für uns. Für das Kind. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir eine Familie sein können. Dass wir wirklich zusammengehören, du und ich. Und das kleijne Kind.»

«Du weißt, dass ich mir nichts mehr wünsche. Und dein Vater ist auf meiner Seite, da bin ich sicher. Er ist immer gütig zu mir, er lässt mich nicht spüren, dass ich nicht dazugehöre.»

«Ich weiß. Vater ist liberal, trotz allem. Er wünscht sich nur Frieden. Aber das reicht nicht! Wir müssen auch Mutter überzeugen.» Er packte sie am Arm, hielt sie fest und sah sie an.

Wie sie seine Augen liebte! So klug. So voller Zuneigung. Aber auch, dachte sie und spürte, wie sich alles in ihr verkrampfte, voller Sorge vor dem, was die Zukunft bringen würde.

«Was erwartest du eigentlich, Zvi? Ich koche für deine Eltern, ich brate das Fleisch so zart, dass es von der Gabel fällt. Ich putze und schrubbe dieses Loch, in dem wir hausen, dass es glänzt wie ein Palast. Ich klage niemals und küsse deiner Mutter die Hände. Was willst du noch?»

Zvi schloss die Augen hinter den runden Brillengläsern. Tamars Mut sank. Sie wusste, was kommen würde.

«Ich muss eine Jüdin heiraten, sagen sie.»

«Du hast mich geheiratet.»

Er atmete schwer, stieß die Luft aus. Zum ersten Mal entdeckte sie zwei feine Linien, die von seiner Nase hinunter zum Mund liefen.

«Nicht vor dem Gesetz, Tamar.»

«Wessen Gesetz ist das?»

«Das meiner Familie. Das jüdische Gesetz.»

«Aber siehst du», sagte sie leise, «das genau ist der Fehler. Es sind nicht meine Regeln. Es ist nicht meine Familie. Ich bin mit dir in dieses kalte Land gekommen, Zvi, Liebster, ich wäre dir überallhin gefolgt. Doch meine Vergangenheit kann ich nicht ablegen. Ich habe den Namen angenommen, den du so liebst, das fiel mir nicht schwer. Meine Mutter nannte mich schon Dattel, als ich ein kleines Mädchen war. Aber deine Religion, das ist zu viel. Ich kann nicht.»

«Warum nicht?» Er stöhnte.

Zu oft hatten sie dieses Gespräch schon geführt. Zu oft hatte er ihre Worte gehört, die sie auch jetzt wieder aussprach: «Es wäre Verrat an den Toten.»

«Aber Tamar», er hielt sie ein Stück von sich weg, sah sie lange an, «sind nicht die Lebenden wichtiger als die Toten?»

Sie spürte, wie sie unter seinem Blick schmolz, wie alles in ihr weich und sanft wurde. Es wäre schön, dachte sie, gefügig sein zu können, folgsam wie ein Reh. Doch in diesem einen Punkt konnte sie es nicht sein, nicht einmal für ihn. Fast unmerklich schüttelte sie den Kopf, aber er sah es.

«Bitte», drängte er, «überleg es dir noch einmal. Ich weiß sonst nicht …» Er beendete den Satz nicht, doch sie wusste, was er hatte sagen wollen.

Sie legte den Kopf in den Nacken und blickte nach oben, atmete die rußige Luft des Berliner Herbsttages ein, sah den grauen Wolken nach und stellte sich vor, sie zögen über den verregneten Himmel weit hinweg, bis nach Smyrna. Bis zum Meer.

Doch die unausgesprochene Drohung hallte in ihrem Kopf wie ein Echo und ließ sich nicht vertreiben.

3.

Sonntag, 21. Oktober 1923

Unschlüssig sah Hulda auf den Zettel, auf den sie die Adresse der Rothmanns geschrieben hatte. «Grenadierstraße», murmelte sie und sah sich suchend um.

Sie hatte eine halbe Stunde auf die Bahn warten müssen, war dann endlich in einem aus allen Nähten platzenden Zug bis zum Bahnhof Börse gefahren und ging nun zu Fuß weiter. Unsicher wandte sie sich in Richtung Nordosten. Sie musste sich einen Weg über zwei Dutzend Leiber bahnen, von denen manche auf dem nackten Pflaster schliefen, andere dieser hoffnungslosen Gestalten bettelten greinend um ein Stück Brot. Die Obdachlosen in der Stadt waren kaum noch zu zählen, jeden Tag wurden wegen der Inflation mehr Arbeiter entlassen, mehr Familien in den Abgrund gerissen, und offenbar war keine Linderung in Sicht. Selbst diejenigen, die eine Stelle hatten, wurden nicht mehr regelmäßig ausbezahlt, weil es wegen der Banknotenknappheit schlicht unmöglich war. So kam es zu Streiks, zu massenhafter Arbeitsniederlegung, und sogar die Straßenbahnen fuhren nicht mehr regelmäßig.

Kaum war Hulda in eine der Nebenstraßen abgebogen, hatte sie bereits die Orientierung verloren. Hier verknoteten sich die Gassen und kleinen Sträßchen wie die Fäden eines Wollknäuels ineinander, jedes Haus besaß mehrere Hinterhöfe, die alle miteinander verbunden schienen wie in einem Labyrinth. Geröll lag am Straßenrand, das Pflaster war kaputt, einzelne Steine waren aus der Erde gerissen und hatten wohl einen neuen Besitzer gefunden.

Hulda stolperte über zerbrochenes Glas und sah sich erschrocken um, als es hinter ihr laut knallte. Doch es war nur der Auspuff eines der wenigen Automobile gewesen, die sich in die engen Straßen trauten.

Ein Straßenschild zeigte ihr an, dass sie die Gormannstraße entlanglief. Sie war viel zu weit westlich gelandet, bemerkte sie und blieb verwirrt stehen.

«Na, Schwester, kann ich Ihnen helfen?»

Ein vierschrötiger Mann mit einer sehr großen, russischen Fellmütze stellte sich ihr in den Weg.

«Ah, der Minotaurus», sagte Hulda beim Blick auf seine ungewöhnliche Kopfbedeckung.

«Wie?» Er kratzte sich unter der Mütze am Kopf.

«Nichts weiter, nur ein Scherz. Wo, bitte, geht es hier zur Grenadierstraße?»

Der Mann musterte sie kurz, kniff die Augen zusammen und deutete dann mit dem Daumen in eine Richtung. «Da durch, die ganze Mulackstraße bis zum bitteren Ende, am Schendelplatz vorbei, durch die Gasse und dann immer dem Gestank nach. Da wohnt das schlimmste Gesindel. ’ne brave Schwester wie Sie sollte dort vorsichtig sein.»

Hulda verzichtete darauf, dem Mann ihren Aufzug zu erklären, tatsächlich war die Mischung aus Pflegerinnenuniform und Kopftuch für ihn wohl irreführend. Stattdessen hob sie nur ihre Hebammentasche zum Gruß und sagte: «Gott segne Sie.»

Sie biss sich auf die Lippen, um ein Lachen zu unterdrücken. Doch dann machte sie, dass sie weiterkam. Hastig lief sie in die gewiesene Richtung. Die Mulackstraße schien ihr wie eine Kulisse im Theater, wie ein Überbleibsel aus dem Berlin des letzten Jahrhunderts. Drüben an der Börse, wo sie gerade herkam, glitzerte die Stadt mit ihren modernen Kaufhäusern, den prachtvollen Plätzen und erlesenen Restaurants. Dort lag die neue Mitte Berlins. Doch nur wenige Meter entfernt hatte man das Gefühl, durch ein Schtetl im tiefsten Russland zu wandern. Flache Häuser kauerten sich so dicht an den Straßenrand, dass es keinen Bürgersteig mehr gab, Hulda musste auf der Straße laufen. Ein Eselskarren kam ihr entgegen, auf dem ein zahnloser Mann die Peitsche schwang. Ein paar zerlumpte Kinder hockten auf der Bordsteinkante und spielten Murmeln mit kleinen Kugeln, die sie aus allerlei Dreck geformt hatten.

Und doch musste Hulda ihrem guten Freund Bert in einem Punkt recht geben: Aus den kleinen Stuben, die links und rechts in den Souterrains der Häuser versteckt lagen, zogen verführerische Düfte – unbekannte Gewürze, süßes, frischgebackenes Brot, würziger Tabak. Und in vielen Schaufenstern sah man auf den zweiten Blick ungewöhnlichen, verlockenden Krimskrams. Glitzernden Tand, der dazu einlud, ihn sich näher zu betrachten, vielleicht durch die niedrige Tür ins Innere eines der kleinen Geschäfte zu treten und nach Herz und Lust um eine Meerschaumpfeife, ein goldenes Zigarettenetui oder ein Päckchen Safran zu feilschen. Hulda erinnerte sich plötzlich, dass Bert hier in der Gegend seine geliebten Schallplatten kaufte. Wo war das Geschäft, das er einmal sogar als berühmt bezeichnet hatte, der Schallplattenverlag Lewin? Sie konnte es nirgends entdecken.

Hulda kam an einem schmalen Haus vorbei, es stand etwas verloren zwischen seinen größeren Brüdern, schmiegte sich schüchtern in deren Schatten. Die Fenster waren mit Stoffgardinen verhangen, die Scheiben hatten offenbar seit vielen Jahren keine Bekanntschaft mehr mit Wasser und Soda gemacht. Schmierig stierten sie in die enge Straße. Über der Tür hing ein Schild: Sodtkes Restaurant. Hulda beschlich das Gefühl, dass die Bezeichnung Restaurant eine Untertreibung war. Sie konnte sich vorstellen, dass hier spät abends nicht nur gegessen wurde, denn eine hagere Frau mit grell bemalten Lippen und nur bekleidet mit einem fadenscheinigen Trägerhemdchen lugte aus dem oberen Fenster und streckte Hulda die Zunge heraus. Dann zog sie mit einer energischen Bewegung eine vergilbte Spitzengardine vor und verschwand.

Rasch blickte Hulda sich um. Sie kam sich auf einmal schrecklich bieder vor, eine richtige Langweilerin aus den besseren Vierteln im Westen der Stadt, dabei hatte sie bis jetzt die Gegend um den Winterfeldtplatz für ein aufregendes Pflaster gehalten und ihre Ausflüge in die Nachtlokale um die Bülowstraße für verwegen. Das Viertel hier, dachte sie, als sie weitereilte, schien aber wirklich ein anderes Kaliber zu sein. Bert hatte recht gehabt.

Wie der Mann mit der Pelzmütze es vorhergesagt hatte, nahm der Geruch zu, doch Hulda fand eigentlich nicht, dass es ein Gestank war, vielmehr ein Dunst, eine Ahnung von fremden Speisen, von zu vielen Menschen in zu engen Wohnungen, von brennender Kohle und alten Steinen.

Entlang der Straße zog sich ein Rinnsal, das war trüb und stank wirklich, jetzt roch Hulda es auch.

Die Mulackstraße mündete auf einen kleinen, dreieckigen Platz, auf dem ein wimmelndes Treiben herrschte. Von allen Seiten polterten Fuhrwerke über die schlammigen Straßen, Mütter keiften mit Berliner Schnauze nach ihren Kindern, Männer stritten, die Fäuste drohend erhoben, Hausierer priesen brüllend Maronen und Tinkturen an, Hühner liefen frei über den Platz und gackerten zwischen den unzähligen Beinen herum.

Wieder hatte Hulda das Gefühl, sie sei ein Feriengast auf einem fremden Stern. Und eins nahm sie besonders wahr: das singende, brüllende, meckernde Gemisch aus vielen Sprachen. Deutsch hörte sie natürlich überall heraus, hauptsächlich mit breitem Berliner Dialekt, aber dazwischen auch Polnisch, Russisch und immer wieder den ostjiddischen Singsang, den sie noch von ihrer Großmutter kannte, die schon lange nicht mehr lebte. Großmutter Schoschanna, die Mutter ihres Vaters, die sie nicht oft gesehen hatte als Kind und die immer nach Holzfeuer roch. Doch hier, inmitten des Getöses im Scheunenviertel, stand Hulda das runde, verwitterte Gesicht der alten Frau plötzlich so scharf vor Augen wie eine Fotografie, die sie in der hintersten Ecke ihres Gedächtnisses aufgelesen hatte und nun erstaunt betrachtete.

Beinahe missmutig schwenkte Hulda den Kopf, um das Gespenst der Erinnerung loszuwerden. Weshalb stand sie hier herum und träumte, wie festgewachsen im Abwasser, das um ihre Schuhe spülte, während sie doch erwartet wurde? Hulda legte Wert auf Pünktlichkeit. Diese kleinen Zeichen von Zuverlässigkeit sorgten dafür, dass sich die werdenden Mütter umsorgt und beschützt fühlten. Dass sie loslassen konnten, ihr Leben und das ihres Kindes in die Hände einer beinahe Fremden legen und sich ihr anvertrauen konnten in den dunkelsten, schmerzhaftesten Stunden im Leben einer Frau.

So schüttelte Hulda die trüben Tropfen von ihren Stiefeln und schritt über den Platz, bahnte sich mit ihrer schweren Tasche einen Weg durch die Menschenmenge und tauchte ein in die nächste Gasse, die nicht einmal mehr ein Straßenschild hatte. Sie eilte hindurch, bis sie die dichte Bebauung der nächsten, größeren Querstraße sah. Beim Blick auf das Straßenschild an der Ecke nickte sie erleichtert, es war die Grenadierstraße. Nun hieß es nur noch, die richtige Hausnummer zu finden.

Doch auch das war nicht leicht. Dicht an dicht schoben sich die Menschen durch die belebte Straße, die zusätzlich von hölzernen Marktwagen beengt wurde, an denen man Brot, kandierte Früchte oder Stoffe kaufen konnte. Und längst nicht an allen Türen standen Zahlen, viele Toreinfahrten waren nummernlos. Huldas Augen wurden zusätzlich verwirrt durch die unzähligen Ladenschilder und Plakate, auf denen hebräische Schriftzeichen zu sehen waren. Für einen Moment fühlte sie sich wie jemand, der in ein tiefes Loch gefallen und auf der anderen Seite der Erde wieder hervorgekommen war. Das hier sollte Berlin sein? Ihre Heimat, die Stadt ihrer Kindheit? Sie fühlte sich wie eine Fremde hier, auch wenn ihr Nachname jüdisch war.

Nun, es sollte ihr recht sein, dachte Hulda. Sie legte keinerlei Wert auf ihre jüdischen Wurzeln. Faszinierend war das jüdische Leben in Berlin, das ja, aber auch seltsam und fremd.

Hier im Scheunenviertel konnte man es in all seiner außergewöhnlichen Gestalt bestaunen. Viele der Männer trugen lange Kaftane und Hüte. Bärte hingen bis auf die Bäuche herunter. Ein älterer Mann in Schwarz kam direkt auf sie zu, er trug den Schlapphut tief in die Stirn gezogen, doch gerade, als Hulda unbehaglich ausweichen wollte, hob er den Blick und lächelte sie unter der Krempe hervor freundlich an. Hulda nickte ihm zu und ärgerte sich über ihre alberne Scheu.

Sie sah sich weiter um. Die jüdischen Knaben trugen die Kippa auf dem Hinterkopf und ließen die Haare an den Schläfen wachsen, die Mädchen liefen in steifen Schuhen und langen Röcken herum, viele bedeckten ihr Haar mit Tüchern. Doch unter die jüdischen Bewohner des Viertels mischten sich auch völlig selbstverständlich nichtjüdische Passanten: Frauen mit Kinderwagen, eilige Geschäftsmänner auf ihrem Weg zum Rosenthaler Tor, Kinder mit Büchertaschen über der Schulter und grimmige Hausfrauen, die ihr Einkaufsgeld in Koffern und Ziehwägelchen mit sich führten, um sich in den überfüllten Läden die nötigsten Lebensmittel zu erkämpfen.

Hulda fiel in dem ganzen Tumult nicht weiter auf. Vielmehr war sie beeindruckt davon, dass in dieser Straße eine solch ungezwungene Verschmelzung all der unterschiedlichen Lebensweisen herrschte.

Suchend irrte sie hin und her, spähte neugierig in die Auslagen der Läden – koschere Bäckereien, ein Klavierbauer, ein Drechsler, ein Krakauer Fleischer, Krämerläden, Schusterbetriebe, ein Handel für Musikinstrumente, Leihbüchereien und vieles mehr –, bis ihr Blick plötzlich auf ein Tor fiel, über dem mit weißer Farbe die gesuchte Hausnummer gepinselt stand. Erleichtert sprang sie über das Abwasser, das auch hier unverdrossen den Straßenrand entlangsprudelte, und drückte das schwere Tor auf.

«Kennst du die Rothmanns?», fragte sie ein zerlumptes Mädchen, das im lichtlosen Hof kopfüber an einer Teppichstange hing.

Das Kind schwang sich herum und kam auf den Füßen zum Stehen. Ein paar Steinchen kollerten über den Boden auf Hulda zu.

«Wer fragt?»

Hulda schmunzelte.

«Mein Name ist Hulda, ich bin Hebamme.»

«Ach ja, die Frau vom Juden kriegt ein Kind! So riesig ist ihr Bauch schon.» Das Mädchen reckte die dürren Ärmchen, um zu zeigen, wie rund die Frau war.

«Die Frau vom Juden?»

«Na, die vom Rothmann. Vom jungen natürlich, der Alte kann bestimmt nicht mehr, sacht mein Vater.»

Die Kleine vollführte eine obszöne Geste, und Hulda sah sie staunend an. Hulda war einiges gewöhnt von den Kindern in Schöneberg, doch das hier übertraf ihre bisherigen Erfahrungen mit Rotzgören.

«Und weshalb sagst du die Frau vom Juden?»

«Sie sind nicht aus unserem Karree, wat?», fragte das Kind und schnalzte geringschätzig mit der Zunge, als hätte es einen unverzeihlichen Makel an der Besucherin entdeckt. «Sonst wüssten Sie, dass die junge Frau Rothmann keene Jüdin ist. Ooch keene Deutsche, irgendwat anderes, Griechin oder so. Sie hat jedenfalls janz schwarze Haare, so lang und dunkel wie Rabenfedern. Die würde jeder Kerl gern mal bespringen, sagt mein Vater.»

Dieser Vater schien ja ein reizender Mann zu sein, dachte Hulda, doch sie sagte nichts, griff nur in ihre Manteltasche und beförderte ein umwickeltes Bonbon hervor, von denen sie immer eine kleine Menge mit sich herumtrug. Auch sich selbst genehmigte sie gern etwas Süßes zwischendurch.

Die Augen des Mädchens leuchteten auf wie zwei Kerzen am Weihnachtsbaum, seine kleine, schmutzige Hand schnellte vor. Hulda legte die Süßigkeit hinein, das Kind wickelte hastig das Papier ab, als hätte es Angst, dass man ihm seine Beute wieder fortnehmen würde, und stopfte sie sich in den Mund.

Lutschend sagte es: «Danke, Fräulein.»

Hulda zog abwartend die Augenbrauen hoch. Das Mädchen verstand und nuschelte am Bonbon vorbei: «Dritter Aufgang, vierter Stock. Die Wohnung über dem alten Kühne.»

«Verbindlichen Dank», sagte Hulda und unterdrückte ein erneutes Schmunzeln, weil das Mädchen mit der dicken Hamsterbacke, in die es das Bonbon geschoben hatte, gar zu drollig aussah. Doch der Anblick seines ansonsten hageren Gesichtchens, der tiefliegenden Augen und des mageren Körpers unter dem Kittel schnürte Hulda gleich wieder die Kehle zu, und sie wandte sich rasch ab. Kindlicher Hunger war in Mitte ebenso schwer mit anzusehen wie in Schöneberg.

Sie durchquerte den Hof und erreichte den zweiten. Hatte sie beim ersten schon gedacht, dass er dunkel war, so herrschte hier fast nächtliche Finsternis. Noch einmal schlüpfte sie durch einen Torbogen zum dritten Aufgang und musste sich, beide Hände ausgestreckt, durch den Korridor nach oben tasten, denn der Lichtschalter war tot, das Licht funktionierte nicht.

Das ausgetretene Holz ächzte unter ihren Stiefeln, es roch nach fauligem Kohl, nach Abwasser und Armut. In der dritten Etage hustete jemand keuchend hinter der Tür, vielleicht der alte Herr Kühne, von dem das Kind gesprochen hatte.

Die Wohnungstür im vierten Stock war nur angelehnt. Hulda klopfte, erst zaghaft, dann, als niemand antwortete, energischer.

Schließlich drückte sie die Tür vorsichtig auf.

«Frau Rothmann?», rief sie halblaut ins düstere Innere. «Hulda Gold, die Hebamme.»

Sie schnupperte. Ein Duft nach geschmortem Fleisch zog durch den Flur, vertrieb den Gestank des Treppenhauses und schmiegte sich in ihre Nase. Hulda hörte Klappern, wie von Topfdeckeln, und geschäftiges Hin- und Hergehen. Außerdem vernahm sie jetzt, dass eine Frau mit lauter, volltönender Stimme sang. Sie verstand keines der Worte, doch die Melodie war hübsch, sanft und melancholisch.

Hulda ging in Richtung des Gesangs. Die Küchentür stand halb offen, und Hulda hob die Hand, um erneut anzuklopfen und ihr Erscheinen anzukündigen, doch als sie die Frau sah, hielt sie verblüfft inne.

Frau Rothmann war wirklich hochschwanger, das Gör im Hof hatte nicht übertrieben. Ihr gewaltiger Bauch stand unter dem mehrfach geflickten Arbeitskleid beinahe grotesk ab. Doch das hinderte die junge Frau nicht, mit flinken Bewegungen durch die Küche zu eilen, während sie die Soße abschmeckte und das kostbare Gas ein wenig herunterdrehte. Dann streute sie ein paar geriebene Gewürze in den Bräter und kostete erneut, summte eine Melodie. Auf einem Rost kühlte ein Brot ab, es dampfte noch. Ihr Haar war zu einem Zopf geflochten, der ihr bis auf die Hüfte fiel und bei jeder Bewegung mittanzte wie ein eigenständiges Lebewesen.

Singend drehte sie sich um ihre Achse – und erblickte Hulda, die im Türrahmen lehnte. Erschrocken schlug sie sich die Hände über den Mund, als wollte sie sich schnellstmöglich zum Schweigen bringen.

Rasch trat Hulda ein und legte der Schwangeren eine Hand auf den Arm. «Ich wollte Sie nicht erschrecken», sagte sie, «die Tür war offen und Sie –»

«Ich habe wieder geträumt und nichts gehört», sagte Frau Rothmann, und Hulda sah, dass ihre Lippe ein wenig zitterte, als schämte sie sich. «Mutter Ruth hat es schon so oft verboten.»

Sie hatte einen Akzent, den Hulda nicht einordnen konnte, ein wenig rauchig, mit gerundeten Vokalen und weichen Konsonanten.

«Mutter Ruth?»

«Meine Schwiegermutter.» Dann fügte sie noch hinzu: «Zvi, mein Mann, und ich, wir leben hier mit seinen Eltern unter einem Dach. Mutter Ruth und Vater Avri sind in der Stube hinten und packen, mein Schwiegervater geht auf eine Reise über Land.»

Frau Rothmann deutete mit einer unbestimmten Geste in die Richtung, aus der Hulda nun leises Stimmengewirr hörte. Nach der Beschreibung der Rotzgöre im Hof hatte Hulda eine Art exotisches Mannequin erwartet, doch bis auf das lange, wirklich schöne, dunkle Haar schien Frau Rothmann ihr eher gewöhnlich. Doch ihr unscheinbares, junges Gesicht war verzerrt, als hätte sie große Furcht. Hulda schwante, dass das Zusammenleben der Familie Rothmann nicht immer leicht war. Aber das kannte sie schon. Es war das Schicksal aller Armen in Berlin, nicht nur der armen Juden, dass sie mit viel zu vielen Menschen auf zu engem Raum lebten. Sie teilten sich Küche und Wohnstube, in der meistens noch Heimarbeit verrichtet wurde, und hockten sich gegenseitig auf der Pelle. Streit und Spannungen standen in den Mietskasernen der Stadt auf der Tagesordnung. Und Hulda hatte längst beschlossen, dass ihr Herz nicht länger jedes Mal beim Betreten einer solchen Wohnung vor Mitleid schmerzen durfte, wenn sie ihren Beruf mit ruhiger Überlegung ausüben wollte. Diese Menschen kannten nichts anderes, die Enge, die Bedrückung ihrer Lebensverhältnisse, die fehlende Privatsphäre waren ihr Alltag. Aber wer war sie, Hulda, sie deswegen zu bemitleiden?

Doch etwas in dem Gesicht der jungen Schwangeren, die nun trotz ihrer Leibesfülle zum eisernen Herd sprang und das Gas abdrehte, rührte Hulda an, eine uralte Traurigkeit, die in seltsamem Kontrast zu ihrem heimlichen Tanz von vorhin stand.

Hulda schluckte, stellte die schwere Tasche ab und sagte leise: «Können wir uns einen Moment hier unterhalten?»

Frau Rothmann nickte. Sie ging zur Anrichte, riss ein Stück von dem frischen Brot ab und legte es auf einen Teller, den sie auf den Küchentisch stellte. Dann ließ sie sich ächzend auf die schmale Küchenbank fallen und deutete auf den wackligen Holzstuhl, der das einzige andere Sitzmöbel darstellte.

Hulda schob ein Bettlaken beiseite, das auf einer quer durch den Raum gespannten Leine trocknete, und ließ sich vorsichtig nieder.

«Mein Name ist Hulda Gold. Da, wo ich herkomme, nennen mich die Leute Fräulein Hulda.»

«Das gefällt mir», sagte die junge Frau mit einem schüchternen Lächeln und strich sich gedankenverloren über ihren Bauch. «Bitte, nehmen Sie sich etwas von dem Brot, ich habe es gerade gebacken. Es sind Fenchelsamen darin, die halten den Teufel fern.»

Erstaunt brach Hulda ein Stück von dem warmen Brot ab und steckte es sich in den Mund. Es schmeckte würzig und fremd, aber köstlich.

Der Teufel …, dachte sie, erwartete diese junge Frau ihn etwa jeden Moment hier in der Küche?

«Wie heißen Sie?»

«Ana- … ich meine, Tamar.» Eine fiebrige Röte ergoss sich über ihre Wangen.

Hulda lächelte. «Was wollten Sie zuerst sagen?»

Die Frau schüttelte verlegen den Kopf. «Ich hatte früher einen anderen Namen. Aber ich will ihn vergessen. Und meistens gelingt es mir schon ganz gut.»

Hulda nickte, als verstünde sie, aber sie wunderte sich. Seinen eigenen Namen vergessen? War das nicht, als würde man sich selbst vergessen? Nun, dachte sie dann mit einem Anflug von Bitterkeit, dieser Wunsch kam ihr selbst gar nicht so unbekannt vor.

«Also, dann nenne ich Sie Tamar, wenn Sie das wünschen», sagte sie. «Wo ist Ihr Ehemann?»

«Er ist in der Betstube, bei dem neuen, jungen Rabbi», sagte Tamar. «Seit der hier im Viertel ist, ist das Stibl immer voll. Und Zvi meinte, das hier sei Frauenkram und er brauche nicht dabei zu sein.»

«Nun», sagte Hulda, die sich hütete, offen Kritik zu üben, «da hat er tatsächlich recht, die Geburt müssen Sie mit meiner Hilfe allein bewältigen, dabei kann er Ihnen nicht helfen. Trotzdem hätte ich ihn gern kennengelernt. Vielleicht klappt es bei meinem nächsten Besuch.»

Bei sich dachte Hulda, dass beim nächsten Mal wohl schon die Geburt anstünde, denn Tamar sah so aus, als würde sie jeden Moment niederkommen. Eine leise Wut befiel sie, als sie daran dachte, wie lange die Familie gewartet hatte, bis man sie hinzuzog. Wie leicht hätte es passieren können, dass diese junge Frau, von der Geburt überrascht, ganz allein gebären musste. Ohne vorhergehende Untersuchung, ohne medizinischen Beistand, nur mit der Schwiegermutter in der Nähe, vor der sie offenbar Angst hatte, denn sie lauschte immer wieder auf die Stimmen aus dem Wohnzimmer und zuckte zusammen, als die Frauenstimme etwas lauter wurde.

«Hören Sie», sagte Hulda und rutschte mit dem Stuhl näher zu Tamar, «ich würde mich freuen, wenn Sie mir ein paar Fragen zu Ihrer Schwangerschaft beantworten könnten. Ich möchte Sie auch gern untersuchen, doch das geht hier in der Küche nicht. Gibt es einen Ort, wo Sie sich ausgestreckt hinlegen können und wir etwas Ruhe haben?»

«In der Schlafstube», sagte Tamar leise. «Eigentlich ist es mehr eine Kammer, Mutter Ruth und Vater Avri schlafen im Wohnzimmer.»

«Gut», sagte Hulda. «Wissen Sie, wie weit Sie sind?»

«Im neunten Monat», sagte Tamar und errötete wieder. «Ich weiß es so genau, weil – nun ja, das Kind wurde in unserer Hochzeitsnacht gezeugt.»

«Wie wohlerzogen», sagte Hulda lächelnd und bemühte sich um einen scherzhaften Ton: «Dann hoffen wir mal, dass es auch ein folgsames Kind mit einem guten Riecher für richtige Zeitpunkte wird. Aber, wenn ich fragen darf, wie können Sie so sicher sein, dass nur diese Nacht für Ihre Empfängnis in Frage kommt?»

Diesmal flatterten Tamars dunkle Wimpern so aufgeregt, dass Hulda schwindlig vom Hinsehen wurde.

«Am Tag darauf sind wir aufgebrochen», flüsterte sie. «Zvi, seine Eltern und ich, hierher, nach Berlin. Wir waren wochenlang unterwegs, immer gen Westen, haben meistens draußen übernachtet, manchmal in Herbergen, doch wir konnten nicht mehr miteinander allein sein, mein Mann und ich. Sie verstehen schon. Zvis Familie hatte lange geplant, Galizien zu verlassen und ihr Glück hier in Deutschland zu suchen. Die Geschäfte in der Bäckerei gingen zum Schluss so schlecht, dass sie den Betrieb schließen mussten. Zu viel Konkurrenz, sagte Vater Avri. Doch hier geht es noch schlechter, darum bricht er heute auf und sucht nach einem besseren Platz für uns, draußen, vor der Stadt.»

«Ich verstehe», sagte Hulda. «Dann leben Sie also noch nicht lange hier?»

«Seit etwas über einem halben Jahr», sagte Tamar, «der Weg war weit. Ich hatte etwas anderes erwartet, aber wer bin ich schon? Meine Erwartungen zählen nicht, ich bin denen sowieso nur ein Klotz am Bein.» Sie blickte verschämt zu Boden. «Zvis Familie hat alles aufgegeben, sie sind ohne größere Mittel hier angekommen, sie haben einen hohen Preis bezahlt. Und jetzt sind sie hier doch nur die Fremden.»

Ihr Gesicht verschloss sich, als wäre ein Vorhang darüber gefallen.

Dann hob sie wieder den Kopf und fügte hinzu: «Aber das kenne ich nur zu gut. Es ist nichts Neues für mich, nicht dazuzugehören.»

Hulda hätte gerne nachgefragt, doch der Blick in Tamars Miene ließ sie schweigen. Stattdessen lächelte sie die junge Frau nur an und wechselte das Thema.

«Fühlen Sie sich denn körperlich gut?»

Tamar nickte. «Die Schwangerschaft ist leicht. Mein Sohn ist stark und gesund, das spüre ich jeden Tag. Er ist gesegnet, trotz allem.»

«Ihr Sohn?»

«Ich weiß, dass es ein Sohn ist», sagte Tamar. «Ich weiß es einfach. Bei meinem Volk gibt es ein paar Dinge, die das Geschlecht des Kindes anzeigen. Zum Beispiel, wenn die Mutter wache, frische Augen hat, dann wird es ein Junge. Ich bin sicher, dass ich einen Sohn bekomme.»

Hulda sah Tamar zweifelnd an. Die Augen der jungen Frau wirkten eher müde, fand sie.

«Bei Ihrem Volk?»

Tamars unverwandter Blick war schwer auszuhalten. Eine große Verzweiflung stand darin, eine Angst, die fast greifbar war.