24,00 €

Mehr erfahren.

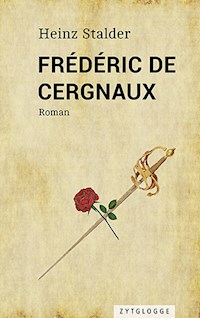

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Schelmengeschichte über einen Helden wider Willen im 14. Jahrhundert: Der blutjunge Fritz von Schernelz, ein aus einem unbedeutenden Ableger des Berner Patriziats stammender Landadeliger, hat keine grosse Zukunft vor sich. Nach kurzer Klostererziehung und anschliessender Lehrzeit bei dem Schwarzen Zähringer, einem heruntergekommenen, wenig zimperlichen Ritter im Emmental, wird er von seiner älteren Kusine verführt – und nimmt kurz darauf Reissaus vor Vaterschaft und Ehe. Mit seinem Degen schlägt er sich durch eine von Hundertjährigem Krieg und Pest verheerte und zudem von ‹Rosenroman› und ‹Dekameron› in Liebestaumel versetzte Welt. Mehr oder weniger zufällig wird er unter dem Namen Frédéric de Cergnaux zum Helden. Fortan eilt Frédéric sein Ruf voraus – und Fritz hat Mühe hinterherzukommen. Eine irrwitzige Reise nimmt ihren Lauf; Tod, Furor und Liebe lauern hinter jeder Ecke.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 389

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Cover

Schmutztitel

Impressum

Titel

IIm Ende des Regenbogens

IIStutenreiter

IIIMariée du Taureau

IVDas Üechtland

VEpanouis la rose

VIDie Grabrede

VIIWasserscheu

VIIIDer Scheiterhaufen

IXGefallene Magdalenen

XFliegen für den Teufel – Nonnen für die Bauern

XIGrâce à Dieu

XIIDer Finger Gottes

XIIIParis

XIVTracassin de Cergnaux

XVAus Gottseidank wird Teufelsstern

XVIBlutrausch

XVIIAngela le Feu und Federico Di Bartholomeo

XVIIIJeder Messerwerfer wird früher oder später zum Mörder

XIXLe droit de cuissage

XXTannenzapfen im Austerngarten

XXIIm Bockshorn

XXIICupido im Morgentau

XXIIIWo Gott auf der Strecke blieb

XXIVCoqueluche des dames

XXVDiabolo

XXVIHellebarden und Morgensterne

XXVIIVéroniques Bankert

XXVIIIFalsche Unschuld

XXIXAntonio Di Cergnopoli

XXXAufbruch unterm Regenbogen

Über den Autor

Backcover

Heinz Stalder

Frédéric de Cergnaux

Autor und Verlag danken für die Unterstützung:

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016 – 2020 unterstützt.

© 2020 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Gregor SzyndlerCovergestaltung: annia.eBook-Produktion: 3w+p, Rimpar

Heinz Stalder

Frédéric de Cergnaux

Roman

IIm Ende des Regenbogens

Mit Pesttoten an Bord waren soeben genuesische Handelsschiffe aus dem Schwarzen Meer in den sizilianischen Hafen von Messina eingelaufen.

Es herrschte Krieg zwischen England und Frankreich. Hundert Jahre sollte er dauern. Noch residierte der Papst in Rom. Petrarca hatte den Mont Ventoux bereits bestiegen. Der für die Renaissance wegweisende Maler und Baumeister Giotto lebte nicht mehr, während Giovanni Boccaccio wahrscheinlich noch an seinem Dekameron feilte. Von Guillaume de Lorris und Jean de Meung existierte der 22 000 Verse umfassende Rosenroman. Das gewaltige Werk zur Liebeskunst wurde vom Adel und vor allem der Geistlichkeit eifrig gelesen.

Die noch ziemlich junge Eidgenossenschaft tat sich schwer mit den Habsburgern. Dass in der Schlacht am Morgarten 1500 Urner, Schwyzer und Unterwaldner ein habsburgisches Heer von 7000 Kämpfern zu Fuß und 2000 Rittern in eine Falle lockten, fast alle Berittenen in brutalen Nahkämpfen mit ihren Hellebarden abschlachteten und dabei selber nur zwölf Mann verloren, konnte das stolze Habsburg nicht auf sich sitzen lassen. Im Laupenkrieg im Sommer 1339 erfuhr ein aus verschiedenen Adelsgeschlechtern zusammengewürfeltes Heer professioneller Ritter durch ein weit kleineres Heer der Stadt und Republik Bern eine ähnliche Abfuhr.

Nach einem von Agnes von Ungarn vermittelten Frieden zwischen Bern und seinen Herausforderern feierten in Düdingen oder Guin, nahe der habsburgischen Stadt Freiburg im Üechtland, die Landadeligen De Guin die Hochzeit eines ihrer Söhne mit der Tochter eines Burgherrn aus dem Greyerzerland. Geladen war auch die Familie von Schernelz, ein Ableger des bernischen Patriziats.

«Komm!», sagte Véronique de Guin zu Fritz von Schernelz und zog den gerade sechzehn oder vielleicht auch erst vierzehn Jahre alten Knaben von der mit schwerverdaulichen Speisen überladenen Tafel durch den Blumen- und Gemüsegarten hinter dem Bergfried derer von Düdingen zum von Holunderbüschen überwucherten Gewächshaus.

Obwohl Fritz lieber noch etwas von den in süße Dickmilch eigelegten Pflaumen und Kirschen gegessen hätte, löste er sich nicht aus dem festen Griff seiner gut zehn Jahre älteren, noch nicht verheirateten Kusine. In der längst übersatten und betrunkenen Hochzeitsgesellschaft rülpste niemand Fritz oder Véronique hinterher.

«Willst du meine Rose sehen?», fragte Véronique ihren Vetter.

Fritz sah sich im Schuppen um. Außer einem modrigen Heuhaufen gab es da nichts.

Als er sich wieder seiner Kusine zuwandte, hatte sie ihre Bluse aufgerissen, zog den verdutzten Fritz mit beiden Händen an sich, bettete seinen Kopf zwischen ihre Brüste.

«Mon cher Frédéric!», hauchte sie, zog Fritz nieder ins Heu, entkleidete ihn schneller, als sie selber nackt neben ihm lag.

Ihre Zunge fuhr wie ein in sauren Wein eingelegtes Stück Fleisch in seinen Mund, drohte ihn zu ersticken. Es gelang ihm, sich zumindest von der Hüfte her von Kusine Véronique etwas zu lösen. Untendurch fühlte er ihre Beine wie ein Nest voller Schlangen.

Mit den freigewordenen Händen leerte sie sich aus einer Tüte Fenchel- und Anissamen gegen ihren widerwärtigen Atem in den Mund, verschluckte sich.

«Besser?», keuchte sie.

Fritz fühlte, wie er sich als Frédéric de Cergnaux schnell und heftig genötigt sah, in den Düdinger Rosengarten Richtung Guin einzudringen.

«Noch nicht!», hielt ihn Véronique zurück. «Zuerst musst auch du etwas gegen deinen Mundgeruch tun. Erst dann erlaube ich dir, den Kelch meiner Rose bis in die Tiefe zu erforschen.»

Fritz von Schernelz hatte den Rosenroman, diese monströse Liebesfibel, weder gelesen noch hatte er ihn nacherzählt bekommen. Nun zerkaute auch er Fenchel- und Anissamen, bevor er weiteren Aufforderungen Véroniques Folge leistete.

Dass der Rose ein Kind entspringen konnte, hatte er ebenso gesehen wie die immer gleichen und doch so unterschiedlichen Erforschungen des Kelches.

Sein Vater, seine Mutter, die Mägde, die Knechte, alle paarten sich ohne Scheu und Scham, wo immer sich eine Gelegenheit dazu ergab, und noch bevor ihn seine Mutter darauf aufmerksam machte, er sei wieder ein Jahr älter geworden, wurden aus den dicken Bäuchen mit blutbesudelten Händen verschrumpelte Wesen mit geschlossenen Augen und aufgerissenen Mündern gehoben. Meistens schrien die Neugeborenen nicht sehr lange. Antworteten sie auch nach Klapsen auf den Hintern nicht, wurden sie wie totgeborene Ferkel, Kälber oder Fohlen weggeworfen.

Nach oft weniger als einem Jahr begann das Geschrei von Neuem.

Wie oft seine Mutter vor ihm fast so laut geschrien hatte, wie er es vor drei, zwei und zum letzten Mal vor einem Jahr gehört hatte, wusste er nicht. Er hatte drei Schwestern und drei Brüder. Einer von ihnen war groß wie ein junger Stier und hatte nie gelernt auf zwei Beinen zu gehen. Er kannte keine Wörter, meckerte manchmal wie eine Ziege und wenn man ihn kitzelte, grunzte er wie ein Wurf Ferkel.

Die nicht allzu große Burg, in der er geboren wurde, stand hoch über einem See. Durch Rebberge sah man hinunter auf eine lang gezogene Insel. Darüber hinaus erstreckte sich ein weites hügeliges Land bis zu den mit ewigem Eis und Schnee bedeckten Alpen.

Dass er schon lange gehen und sogar noch schneller vor der aufgezogenen Hand seines jähzornigen Vaters fliehen konnte, als er verständliche Worte über seine Zunge und Lippen zu bringen imstande war, mochte damit zusammenhängen, dass die paar Häuser rund um die Festung nicht nur Schernelz, sondern oft im gleichen Atemzug auch Cergnaux genannt wurden. Dann aber, mit fünf Jahren, sprach er fast von einem Tag zum andern fließend und mit erstaunlich vielen Wörtern Deutsch und Französisch, sofern man die Laute der Leute auf der Sprachgrenze überhaupt so nennen konnte.

«Mon vatter m’a schlagué avec un steck.»

Unten am See, in La Neuveville, wurden zuerst die Nonnen und bald einmal auch die Mönche in ihren Klöstern auf das Phänomen des Jungen mit Wurzeln bis hinüber ins bernische Patriziat aufmerksam, und sowohl Vater wie Mutter, die beide immer noch heftig damit beschäftigt waren, weitere Kinder zu zeugen, hatten etwas dagegen, dass der ausnehmend gerade gewachsene und mit seinen wie alte Weinstöcke gekrausten dunklen Haaren ebenso hübsche Knabe einer umfassenden christlichen und – von den Mönchen versprochenen – ritterlichen Erziehung unterzogen wurde. Um sicherzugehen, dass die mehr oder weniger hohe Geistlichkeit das Außergewöhnliche Fritzens auch entsprechend einzuschätzen wusste, einigten sich Vater und Mutter darauf, dass sie auf einer Bootsfahrt von Ligerz hinüber zur Insel von einem Gewittersturm ins Schilf beim Hasenhügel getrieben worden seien, beim Warten auf besseres Wetter er von der Fleischeslust und sie von seinem Samenerguss überrascht worden sei und dass sie sich nach der Zeugung geblendet im Ende eines gewaltigen Regenbogens gefunden hätten.

Fritz wurde vom ersten Tag an sowohl von den Nonnen wie den hinter der Gartenmauer sich kasteienden Mönchen Frédéric genannt und in den Büchern als ein de Cergnaux geführt.

Schreiben, lesen und auch mit Zahlen umgehen lernte er so leichtfüßig, dass er einigen seiner Lehrerinnen und Lehrer bald einmal nahezu ebenbürtig war und sie sich, ohne sich untereinander abzusprechen, insgeheim entschlossen, ihn auch in die Geheimnisse der Körperlichkeiten einzuweihen, ihm Anschauungsunterricht im Baden, Waschen und anschließendem Einölen der geschrubbten Haut zu erteilen.

Frédéric, unschuldig, wie die der Keuschheit verpflichteten Nonnen und Mönche sich in Gebeten versicherten, schien den Gefühlsäußerungen und Ausdünstungen der unter seinen Händen dahinschmelzenden erwachsenen Gotteskinder in keiner Art und Weise ausgesetzt zu sein. Wenn sie sich zu stark räkelten, aufbäumten, ihre Hände und Lippen nicht mehr ihrem Gelübde gemäß unter Kontrolle hatten, dachte er sich seinen sprachlos gebliebenen, aber stark wie ein Stier gewachsenen Bruder zwischen sich und die in Versuchung Geratenen.

«Statt wie über einen Regenbogen zu ihm vorzustoßen, fallen meine Hände bleischwer auf mich zurück», beichtete eine Nonne, und von hinter dem Trenngitter vernahm sie einen verständnisvollen Stoßseufzer.

Bevor Vater und Mutter ihren Fritz vollends vergaßen, besuchten sie ihn im Kloster und fanden den Knaben ein paar Jahre älter, größer und, wie die Mutter fand, entschieden hübscher.

Der Vater vermisste nicht die Muskeln, wohl aber um den Mund herum den Mann, und als Frédéric seinen Eltern auch noch in einem schier unverständlich schönen Französisch in erschreckender Unschuld erzählte, dass seine Lehrerinnen und Lehrer sich in der Badestube immer öfter nicht viel anders verhielten als der sprachlose Bruder, fragte die Mutter erschrocken:

«Wie kommst du auf so etwas?»

Der Vater machte die Faust im Sack.

«Wenn ich sie beim Baden, Waschen und Einölen kitzle ...»

«Es reicht!», schrie der Vater und zerrte seinen Sohn fluchend aus dem Kloster.

Als sich die Frau Oberin und ein in einen widerlichen Sack gekleideter Mönch der Mutter entgegenstellen wollten, formte die entsetzte weltliche Frau mit den Fingern ihrer linken Hand ein Loch und schlug mit der flachen rechten Hand mehrmals direkt vor den Augen der verkommenen Geistlichkeit so zu, dass deutlich wurde: Sie hatte den schändlichen Kindsmissbrauch durchschaut.

Außerhalb der Klostermauern nannte der Vater Fritz einen Schweinigel und ohrfeigte ihn.

«Dich bring ich zum Schwarzen Zähringer!», schrie er.

«Der wird dir die gesalbten Nonnen und aufgestengelten Mönche austreiben.»

Die Mutter bekreuzigte sich. Ihre Ergebenheit gegenüber der gottgewollten Geistlichkeit wirkte nicht sehr demütig. Als sie danach in Richtung Kloster ausspuckte, war ihr entschieden wohler.

IIStutenreiter

Der Schwarze Zähringer lebte im Emmental auf einer heruntergekommenen Burg, die nur mit Hilfe des Teufels hatte gebaut werden können. Wie sonst hätten die Steine auf den weglosen, nur über eine in den Felsen gehauene schmale Treppe erreichbaren Hügel gebracht werden können.

Der Schwarze Zähringer war ein rothaariger, ungeschlachter Riese, das schwarze Schaf im hoch angesehenen Geschlecht der Zähringer. Alle Versuche, ihn ein für alle Mal aus der Erbfolge der adeligen Städtegründer zu entfernen, scheiterten an seinen jedem Bären und anderem Getier überlegenen Kräften.

Einmal auf der besagten Burg in Ruhe gelassen, wurde er zum weitherum gefragten Erzieher von dem Teufel vom Karren gefallenen Nachkömmlingen edler Geschlechter, die sich zwecks minutiös geplanter Ehen in höhere Gesellschaftsschichten keine in Verruf geratenen Verwandten leisten konnten.

«Von wegen Frédéric de Cergnaux», begrüßte der Schwarze Zähringer den Schernelzer. «Wenn du glauben solltest, deine klösterlichen Erfahrungen mit meinen Mägden, meinen Töchtern, meiner Frau oder gar mit meinem Bedürfnis, ab und zu in einen Zuber heißen Wassers zu steigen, zu erweitern – zieh dein Hemd aus und stell dich mit dem Gesicht zur Wand, Fritz, der du bist und hier oben, dem Himmel ein paar Fuß näher als in der Festung über dem Jurasee, auch bleiben wirst.» Er riss eine Peitsche von einem Haken und überzog Fritzens Rücken mit einem guten Dutzend blutige Striemen hinterlassenden Hieben. Der Schwarze Zähringer schien nicht mehr über die ihm nachgesagten Riesenkräfte zu verfügen. Der Ausgepeitschte zählte nach dem letzten Hieb bis dreizehn und drehte sich zu seinem Peiniger um.

«Je m’appelle Frédéric. Je suis l’écuyer1 de Cergnaux!»

Der Schwarze Zähringer hob zu einem finalen Hieb aus.

«Je suis Frédéric, écuyer de Cergnaux», sagte der Junge, hob sein Hemd vom Boden auf, zog es sich über den Kopf.

«Und woher weißt du elender Angeber, dass ich dich für deine Frechheit nicht auf der Stelle totschlage?»

«Weil du nur stark bist, wenn du mir und anderen in den Rücken fallen kannst.»

«A cause de moi tu ...»

«Und meinetwegen brauchst du nicht in einem bäurischen Welsch zu parlieren. Deutsch, meine ich, verstehen wir uns besser. Nur in der Gegenwart zur Minne fähiger Mädchen und Frauen bitte ich um ein ritterliches comme il faut.»

Als seine Frau nach dem Löschen der Kerzen auf die ehelichen Pflichten ihres Mannes wartete, sprach der Schwarze Zähringer mehr zu seinem Kopfkissen als zu seiner um einige Jahre jüngeren Frau.

«Ich bin heute Nachmittag beim Auspeitschen des Knappen de Cergnaux ein alter Mann geworden.»

«Ich verstehe dich nicht», sagte die Frau und erhob sich aus den Kissen.

«Du hast mich sehr wohl verstanden!»

«Müssen sich unsere Töchter vor ihm in Acht nehmen?»

«Dir traue ich jede Schandtat zu!», murrte der Schwarze Zähringer, drehte sich von seiner Frau ab und gab vor, auf der Stelle eingeschlafen zu sein.

«Wie alt ist er denn?», fragte die Frau noch.

Antwort bekam sie keine mehr.

Frédéric de Cergnaux war zwölf oder vielleicht auch erst zehn Jahre alt. Vor ihm waren bereits zwei Geschwister unmittelbar nach der Geburt verschieden. Nach ihm wäre seine Mutter bei Totgeburten zweimal beinahe im Kindbett gestorben. Danach wurde sie nicht mehr schwanger, und der Vater bekam es mehr und mehr mit der Angst zu tun, wenn es sie aus purer Lust verlangte, sich mit ihm zu paaren.

Unfruchtbare Frauen konnten allzu leicht in den Verruf kommen, mit dem Teufel im Bunde zu stehen, oder zumindest der Hexerei bezichtigt werden.

Bei der niedrigen Lebenserwartung der Bevölkerung waren viele Kinder zwar noch keine Garantie für ein nicht allzu mühseliges Alter, aber wenn einem schon sehr früh die Zähne ausfielen, hofften vor allem die Männer, von ihren Enkeln zumindest noch ein paar Jahre den nötigen Brei eingelöffelt zu bekommen.

Der Schwarze Zähringer war dank seiner Körpergröße und der damit verbundenen robusten Kraft für seine eigenen Kinder und die ihm anvertrauten Knaben wie auserwählt dazu, aus dem Jungvolk so schnell als möglich Erwachsene zu machen, ihnen ohne Rücksichtnahme auf irgendwelche noch nicht genügend entwickelten körperlichen oder geistigen Eigenschaften beizubringen, wie man ohne Schaden zu nehmen dem Tod ins Auge zu schauen hatte.

Seine Frau, der wie Frédérics Mutter auch nicht mehr nach Kinderkriegen zumute war, die aber mit einem untrüglichen Instinkt ihre guten und weniger guten Tage gegen die Lust ihres Mannes einzusetzen verstand, übernahm es, die heranwachsenden Knaben auf ungefähr den geistigen Entwicklungsstand der Mädchen zu bringen.

Die religiöse Sache ließ sie mehr oder weniger bewusst außen vor. Nonnen und Mönche, denen sowohl der Adel als auch das gewöhnliche sowie das im Dreck lebende Volk den Kontakt zur Mutter Gottes, ihrem Sohn und Gottvater überließ, beteten für Freund und Feind die gleichen Litaneien und hoben sich mit ihren wohlweislich nicht auf der Zunge getragenen Meinungen gegenseitig auf, sodass jede Einflussnahme via Himmel von vornherein nichts als wunde Knie brachte. Dass Mann und Frau sich merklich voneinander unterschieden und die offensichtlichen Merkmale ständig zueinander zu bringen trachteten, dass dabei dicke Bäuche und schließlich Kinder entstanden, brauchte dem Jungvolk nicht erklärt oder gar beigebracht werden.

Der immer gleiche oder fast gleiche Vorgang wiederholte sich, wenn auch nicht gerade in aller Öffentlichkeit, so doch in den Familien ohne jede Scham und Scheu vor aller Augen, und wenn die Frauen und Männer zu alt dazu waren, boten die Tiere einen ebenso effizienten Anschauungsunterricht.

Frédéric zeigte am Unterricht der Schwarzen Zähringerin nur ein rudimentäres Interesse. Was sie ihm fürs Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen versuchte, war vergebene Liebesmühe. Sein Wissensstand überragte den ihren, zumal alles das, was er von den Nonnen und Mönchen nebst den erregenden Körperlichkeiten mitbekommen hatte, in seinem Kopf haften geblieben war und irgendwo in seinem Körper steckte, wo es jederzeit abrufbar war. Seine Reife erschreckte sie, und ihr lendenlahm gewordener Riese brauchte ihr kein zweites Mal ins Gewissen zu reden, sich vor dem zwischen Fritz und Frédéric hin und her scharwenzelnden Knappen oder dem noch gefährlicheren Ecuyer in Acht zu nehmen. Alt kam sie sich in seiner Gegenwart vor, versuchte sich diese Empfindung immer wieder auszureden und mit der Tatsache von sich zu weisen, dass es ohnehin viel mehr Junge als Alte gab.

Ein als weise geltender wandernder Scholar behauptete, wenn man sich alle Menschen als Kuchen vorstelle und ihn mit dem Messer halbiere, bestehe die eine Hälfte aus ungefähr Zwanzigjährigen und auf der anderen Seite krächze der größere Teil noch ohne Stimmbruch und blute noch nicht jeden Monat. Stellte sie sich nun vor, zu welchem Stück dieses Kuchens sie gehörte, stieß es ihr sauer auf, ohne auch nur hineingebissen, geschweige denn etwas davon geschluckt zu haben.

Gegenüber den ungefähr gleichaltrigen Töchtern des Schwarzen Zähringers zeigte sich Frédéric von einer geradezu vornehmen Höflichkeit, nahm auf sie Rücksicht, wo immer es möglich war, bewunderte ihre Kleider und wie sie ihre Haare zu Zöpfen flochten und beim Löffeln der Suppe nicht sabberten. Wenn sie aber zu singen, Flöte zu spielen oder gar zu tanzen versuchten, fand er jederzeit eine Ausrede, sich das Geplärr, Gequietsche und Gehopse nicht anhören und ansehen zu müssen. Auch als die Jungfrauen, wie sich die Mädchen vornehm nannten, ihn zu einem Spiel aufforderten, bei dem sie sich krank stellten und er sie als Quacksalber auf Herz- und Bauchschmerzen untersuchen sollte, erfand er Bären, Wölfe und Luchse, die er stattdessen zu erlegen habe, bevor das Getier noch über den Burggraben sprang.

«Die Bären schlafen im Winter», wussten die Jungfrauen.

«Wenn ich den Schnee nicht von den Bäumen schüttle, drückt er die Tannen nieder.»

«Nicht bevor du mit deinem Ohr das Rumpeln in unseren Bäuchen gehört hast.»

Gerne hätte er ihre Beschwerden mit den Wörtern der Stallknechte und Waschweiber in den Dreck gezogen. Die Minne, von der er gehört, aber bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt hatte, ihr zu huldigen, verbat es ihm.

«Euer Vater würde mich totschlagen, wenn er mich erwischte, wie ich mich über euch beuge.»

«Ach was, der beugt sich nicht nur über die rothaarige und die mit beiden Augen schielende Magd, er dringt von vorne in sie ein wie der Hengst in die Stute von hinten.»

«Frédéric!», rief in dem Moment der Schwarze Zähringer.

«Das Feuer in der Esse brennt. Für die Speerspitze brauche ich dich mit dem Blasbalg!»

Frédéric verbeugte sich vor den enttäuschten Jungfrauen.

«Der Gehorsam gegenüber dem Ritter steht für den Knappen über dem Spiel mit seinen Töchtern.»

Dass sie ihm Feigling nachriefen, beschäftigte ihn lange.

Um sein Gewissen zu erleichtern, schwor er sich, seiner Pflicht, der Minne zu huldigen, bei der nächsten Gelegenheit nachzukommen. Auch der nicht allzu hohen.

Er fühlte sich ohnehin mehr zu etwas älteren und vornehmeren Frauen als den Töchtern des Schwarzen Zähringers und zu dessen Mägden hingezogen.

Zuerst aber standen Reiten, Kämpfen und Jagen auf dem Programm.

«Und das Würfeln, das Schachspiel, das Singen und Musizieren», beharrte die Schwarze Zähringerin, hatte aber einen schweren Stand.

Alles Spielerische ging Frédéric leicht von der Hand. Die Schachfiguren hatte er sich längst eingeprägt.

«Die Würfel lieben mich, und wer mich mag, der gehorcht mir auch», verblüffte er seine Umgebung. Der Selbstverständlichkeit, mit der er dies sagte, konnte sich niemand entziehen.

Dem Burggeistlichen, einem etwas gar einfachen Gemüt, versicherte er, mit dem lieben Gott per Du zu sein und dass die Jungfrau Maria ihm zulächle, wo immer er ihr begegne. Ob in edles Holz geschnitzt, in Stein gehauen oder goldverziert in Büchern. Dass sie ihren Sohn jungfräulich zur Welt gebracht habe, habe sie ihm augenzwinkernd zu verstehen gegeben.

Der Geistliche war schockiert.

Dass das Reiten ihm anfänglich schwerfiel, widersprach der Bewunderung des Schwarzen Zähringers, die er für diesen vermaledeiten Fritz vom See und bernischen Patrizier insgeheim übrighatte.

«Du musst den Rhythmus des Pferdes von deinem Hintern den Rücken hoch in dein Hirn steigen lassen!», rief ihm der Schwarze Zähringer hinterher und schüttelte ungläubig seinen Kopf, wenn Ross und Reiter wie ein Wagen auf drei ungleich zentrierten Rädern dahergehopst kamen.

Frédéric schnaubte zurück, genau das Gegenteil bezwecke er mit seinem unorthodoxen Sitz auf dem Pferderücken.

«Ich zwinge den Gaul, in meinem Takt zu traben und zu galoppieren.»

Nachdem er zum dritten Mal abgeworfen worden war, verlangte er, bevor er sich wieder auf den Hengst setze, auf einer Stute üben zu dürfen.

«Wenn du in den Ruf kommen möchtest, ein Stutenreiter zu sein, kannst du gleich auf eine Kuh umsteigen.»

Frédéric, der Schnösel, war überzeugt, dass eine Stute schon nach der Geburt des ersten Fohlens mindestens anderthalb Mal so wertvoll war wie jeder Hengst. Also stieg er entgegen allen von den Rittern und anderen großmäuligen Herren gegebenen Empfehlungen auf eine fünfjährige Stute um. Er bewies seinen Spöttern, dass das Tier unter ihm einen eleganteren Trab und einen eindrücklicheren Galopp herzeigte als jeder sich als brachiale Bestie fortbewegende Hengst.

Als er sich wieder gegen alle Regeln auf den nackten Rücken des ihm nicht gutgesinnten Wallachs setzte und dieser sich sogleich zum Abwurf aufbäumte, flüsterte der Reiter ihm etwas ins Ohr und das Pferd trabte nicht ganz so elegant wie eine Mähre, aber doch recht grazil davon.

Als Frédéric den Rappen zum Galopp antrieb, war nur mehr sein Wiehern männlich.

Dem Kampf von Ritter zu Ritter – gegen jemanden aus einem minderwertigeren Stand zu kämpfen geziemte sich nicht – konnte Frédéric nicht allzu viel abgewinnen.

Eine an einem hölzernen Gestell hin und her schwingende Strohpuppe mit einer Lanze aufzuspießen fand er ebenso kindisch wie einen echten, gepanzerten Reiter mit einer gepolsterten Lanzenspitze vom Pferd zu stoßen.

«Wenn du den Kampf nicht übst, wirst du in jeder Schlacht eher ins Gras beißen, als du in den Sattel steigen kannst.»

Frédéric widersprach dem Schwarzen Zähringer nicht. Anderer Meinung zu sein war einem Jüngeren nicht erlaubt und er traf die Puppe, obschon er nicht so recht bei der Sache war, dennoch bei jedem Durchritt und selbst sein großer Lehrmeister wurde von Frédérics stumpfer Lanze so hart getroffen, dass er in seiner Rüstung arg scheppernd aus dem Sattel kugelte. Bei der Landung verklemmten sogar mehrere Scharniere und er musste wie eine Zwiebel aus dem Harnisch geschält werden.

Die Übungen mit dem Schwert verglich Frédéric mit Waldarbeiten, legte zersägte Baumstämme auf den Scheitstock und brachte zur Freude der Mägde fein säuberlich gespaltenes Holz in die Küche.

Dem Zwei- und Ringkampf stellte er sich gerne. War er aber zu anstrengend und schmerzhaft, ließ er sich ohne jeglichen Prestigeverlust auf den Rücken legen. Was ihm am meisten Spaß machte, waren Kurierdienste in delikaten Angelegenheiten.

Einmal, als dem Schwarzen Zähringer nach etwas gehobenerer Abwechslung gelüstete, beauftragte er seinen Knappen, sogleich in die Haut eines gewieften Ecuyers zu schlüpfen und einen Brief auf eine kyburgische Burg zu bringen, ihn dort niemand anderem als Gerharda, Freifrau von und zu Bodenau, einer am Bodensee mit einem Wüstling verheirateten Schönheit, auszuhändigen.

Frédéric ließ seine Lieblingsstute satteln, steckte eine Eichelhäherfeder auf seinen nach Florentiner Art geformten Hut, die rothaarige Magd stopfte genug Wegzehrung in die Satteltaschen, der Schwarze Zähringer reichte ihm ein reich verziertes kurzes Schwert und eine leichte Armbrust, versorgte ihn mit einem Lederbeutel voller Silber- und Kupfermünzen.

Frédéric hätte, wäre er nackt auf der Stute gesessen, ausgesehen wie Amor auf Mission.

Die Burgfrau und ihre noch nicht voll geschlechtsreifen Jungfrauen sahen der Zeremonie durch eine Scharte in der Burgmauer zu.

«Wohin schickst du unseren Fritz?», fragte die Frau ihren Schwarzen Zähringer in einem Ton, bei dem er annehmen musste, sie habe seine Lust auf eine andere Schleckerei als die sauren Trauben aus seinem kümmerlichen Weinberg durchschaut.

«Der Engländer und der Franzose stecken in einem Krieg, und wir hier im Niemandsland zwischen den Habsburgern und den Lombarden könnten auf unangenehme Art und Weise vom Zwist betroffen und zwischen den Streithähnen zermalmt werden. Wir müssen auf der Hut sein.»

«Wohin ist Fritz unterwegs?»

«Weil Bern eher auf die Seite der Welschen tendiert und Rom sich früher oder später nach Avignon verlagern wird ...»

«Zu welchem nicht rothaarigen und nur auf einem Auge schielenden Weibsbild reitet er?»

«Zum Grafen von Bodenau, meinem Freund aus unserer gemeinsamen Knappenzeit draußen im Elsässischen. Und auch wenn du es nicht glaubst, wir konspirieren.»

«Du musst ja deinem Kurier tüchtig Feuer unter den Hintern gelegt und ihm was weiß ich was für eine Braut versprochen haben, dass du seiner Verschwiegenheit so gewiss bist und du, ohne rot vor Verlegenheit zu werden, daherlügst.»

«Bodenau, sage ich und bleibe dabei!»

«Einen Kurier in konspirativer Mission schickt man nicht auf einer Stute los!»

Mehr sagte die Schwarze Zähringerin nicht mehr.

Frédéric hatte den Disput der Eheleute nicht mehr mitbekommen.

Vielleicht hätte es ihn weniger Ungemach gekostet, hätte er sich etwas später auf den besattelten Rücken der wiehernden Mähre gesetzt.

Endnoten

1Knappe

IIIMariée du Taureau2

Es war eine respektable Strecke zu denen von und zu Bodenau. Fünfmal suchte er vor dem Einsetzen der Dunkelheit eine Unterkunft für sich und einen Stall für sein Pferd.

Die erste Nacht verhieß für die weitern Nächtigungen nichts Gutes. In Sichtweite einer habsburgischen Burg stieg er vor einer Herberge ab, fragte höflich, ob es Platz für ihn und sein braves Tier gebe. Seine Ansprechperson war eine bucklige Frau mit einem hübschen Gesicht, etwas verkniffenen Augen und einem nahezu zahnlosen Mund.

«Für dich ja, wenn du dir nicht zu vornehm bist, das Bett mit den beiden Kurieren zu teilen, die vor kurzer Zeit auf zwei Hengsten angeritten kamen. Deine Mähre werden wir im Kuhstall zwischen den Kälbern und Stieren anbinden.»

Frédéric fragte seine Stute, ob es ihr recht wäre, bei diesen etwas grobschlächtigeren, sich auf Klauen fortbewegenden Vierbeinern zu nächtigen.

«Bist wohl ein ganz Schlauer», kommentierte die Frau vor dem Eingang der Herberge Zum Eichenblatt.

«Mit Verlaub, hochverehrte Wächterin am Eingang zum Hades, ich bin gegen Sie nur ein auf einem weiblichen Pferd reitender Wandersmann ohne höhere Bildung.»

Die Bucklige zog eine Glocke aus ihren weiten Röcken, schwang sie ein paarmal hin und her, worauf ein Knabe mit schorfigem Gesicht und schmutzigen Füßen aus einem Erdloch kroch und die Stute, nachdem Frédéric den Sattel und die Taschen auf seine Schultern geladen hatte, entführte.

Frédéric klaubte ein paar Münzen aus seiner Gürteltasche, zeigte sie der Frau, zog aber die Hand zurück, als sie ihre Finger nach den Groschen ausstreckte.

«Drei für dich, eine fürs Ross.»

Frédéric zählte die gefragte Summe in die Hand der Magd und wurde eingelassen.

Es stank, ohne dass er hätte sagen können, wonach.

In der Schankstube saßen an mehreren Tischen Männer und Frauen, die wohl ebenfalls Erdlöchern entfleucht waren. Schmutz und Dreck, wohin er sah. Niemand schien den jungen, wie ein zum Prinzen verzauberter Frosch gekleideten und herausgeputzten Jüngling zu beachten. Bis eine junge Frau, der eine übel gefärbte Flüssigkeit über die Lippen auf das Kinn sabberte, ihn entdeckte.

«Einen Krug Wein, und du hast mein Bett mitsamt mir!»

Frédéric trat zu ihr an den Tisch, reichte ihr die Hand, machte einen Kratzfuß.

«Zwei Krüge Wein und einen Silberling, wenn Sie das Bett nicht mit mir teilen, und einen weiteren für den, zu dem Sie sich aufs Stroh legen.»

Der von ihm ausgelöste Tumult war groß. Frédéric sah die Flöhe aus den gerauften Haaren springen und Blut unter schwarzen Fingernägeln hervorspritzen. Der Zank in der Schankstube dauerte bis in die Morgenstunden. Kaum einer, der jetzt noch um die für einen Silberling zu habende Frau stritt, war am Ende mehr dazu fähig, über die steile Leiter in den Raum mit den Strohsäcken hochzusteigen.

Seine Stute war von den Kälbern, Stieren und ihren Kühen wohlwollend aufgenommen worden. Das Bier zum Frühstück schmeckte Frédéric, ebenso der schimmelige Käse und der geräucherte Schinken.

Dem Stallknecht drückte er eine kupferne Münze in die Hand, sattelte die Stute, die er von nun an, was sie keineswegs zu stören schien, Mariée du Taureau nannte, und machte sich davon. Hinter einem lauschigen Wäldchen setzten die Stute und er über einen Bach, auf der anderen Seite stieg er ab, entkleidete sich und wusch sich im klaren Wasser. Seine Stierenbraut wieherte, und es war ihm, er höre aus ihren Äußerungen einen deutlichen Einfluss der letzten Nacht.

«Ganz im Gegensatz zu dir bin ich den Versuchungen der Herberge nicht erlegen», sagte er zu der durch den Namen geadelten Mariée du Taureau.

Die folgenden Unterkünfte bis an den Bodensee bescherten ihm keinerlei neue Spektakel. Einmal nächtigte er am Rand eines Kornfeldes unter freiem Himmel, zweimal half ihm seine Aufmachung unter einem falschen, aber wohlklingenden Namen, auf einer Burg in sauberen Betten ohne Nebengeräusche unterzukommen.

Die Burg derer von und zu Bodenau fand er auf Anhieb, nächtigte aber vorerst im ehrwürdigen Konstanz, wo die Stadtwächter bei seinem Aussehen und der Ausstaffierung zu keinerlei Einwänden veranlasst waren, ihn nach einer kurzen Befragung nicht in die Stadt einzulassen. Im Gegenteil. Nachdem er ihnen erklärt hatte, er sei wegen des drohenden Krieges zwischen England und Frankreich im Auftrag des zähringischen Patriziats zu Sondierungen einer Friedensvermittlung seitens der Habsburger unterwegs, rieten sie ihm zur besten Herberge innerhalb der Stadtmauern. Er bedankte sich nach ritterlicher Manier und drückte den zwei eindrucksvoll geharnischten Wächtern je eine Silbermünze in die Hand, schwang sich in den Sattel und ritt der Herberge Zum Kaiserhof entgegen.

«Hast du je etwas von einem Krieg zwischen den Engländern und Franzosen gehört?», fragte der eine Stadtwächter den andern und begutachtete die Münze von allen Seiten.

«Die liegen sich zwar seit eh und je in den Haaren, aber warum die Habsburger sich da einmischen sollten, weiß ich beim besten Willen nicht. Vor allem, weil die sich doch mit den Kuhhirten am Gotthard selber einigen Dreck am Stecken eingehandelt haben. Ist der Silberling echt?»

«Glaub schon.»

«Dann kann’s uns ja egal sein.»

«Was?»

«Ob der wie ein Franzmann herausgeputzte und gestriegelte Schnösel ein Spion oder sonst ein Verräter ist.»

Der Schreck fuhr dem Angesprochenen unter die Rüstung. Er sah gerade noch Ross und Reiter um die nächste Hausecke verschwinden.

«Im Namen aller drei Teufel, der reitet ja auf einer Mähre!»

«Es gibt nur einen Teufel! Aber recht hast du. Der hat uns mit seinen Silberlingen bestochen! So wurde seinerzeit jener Jünger gekauft, der half, Jesus ans Kreuz zu nageln.»

«Das waren die Römer und allen voran der, der am Brunnen vor dem Tor Jerusalems das Blut von seinen Händen wusch.»

«Du verwechselst das mit Golgatha und ich wette mit dir um deinen Sold, dass es mehr als einen Teufel gibt.»

«Einen haben wir wahrscheinlich gerade entwischen lassen.»

Beide ließen die Münzen in ihren Taschen verschwinden und kümmerten sich wohlweislich weder um das Geschehen von vor fast anderthalbtausend Jahren noch um den eh nicht mehr einzufangenden Stutenreiter.

Frédéric wurde im Kaiserhof von einem bereits etwas gealterten Mann mit geöltem Haar und unterwürfig weichen Gesten empfangen, die gut zu jedem Burgfräulein, das lieber ein Knappe gewesen wäre, gepasst hätten.

«Quel honneur. Enfin un gentilhomme qui sait monter une jument.»

Frédéric gab auch ihm eine silberne Münze.

Die Stute schlug aus, als der Mann ihr ans Zaumzeug gehen wollte. Der schockierte Herbergendiener rief mit seiner Fistelstimme nach dem grobschlächtigen Stallknecht, dem Mariée du Taureau ohne jeden Widerstand folgte.

In der Schenke des Kaiserhofs setzte sich Frédéric an einen Tisch mit Konstanzern, die sich ganz offensichtlich ziemlich erregt unterhielten. Vorerst rutschten die Männer bloß etwas zusammen und schienen den Fremden nicht beachten zu wollen.

Frédéric hatte anfänglich Mühe, das leicht näselnde Schwäbisch zu verstehen. Die Anwesenden waren nach einer Art gekleidet, die ihm weder fremd noch nach der buntscheckigen Mode der vom französischen Hof beeinflussten, verhabsburgerten Zähringer geraten war. Worum es bei dem Disput ging, wurde ihm klar, als ihn nach einem Trinkspruch der graubärtige Mann an der Stirnseite des Tisches mit zugekniffenen Augen ansah.

«Bist wohl auch so einer, den der Bodenauer ausgeschickt hat, uns auszuhorchen.»

Wie auf ein Kommando zum Angriff mit der Lanze drehten sich alle Köpfe nach ihm um. Die Becher knallten auf den Tisch, da und dort spritzte Wein aus den Gefäßen, die in den Bärten hängengebliebenen Käsereste und Brosamen verfärbten sich rot.

«Steh auf und sag uns, wer du bist und was du in unserer Bürgerrunde zu suchen hast!», befahl ein bartloser Mann und stand auf, bevor Frédéric sich von der Bank erheben konnte. Noch größer als der Schwarze Zähringer stand der Mann ihm gegenüber.

Frédéric wirkte nicht mehr allzu überzeugend unschuldig. Noch halbwegs sitzend löste er das Schwert vom Gürtel und legte es auf den Tisch, nahm, so gut es ihm zwischen Bank und Tisch gelang, Haltung an und verbeugte sich nicht zu übertrieben. «Ich …», begann er und besann sich sofort, «… moi, je m’appelle Frédéric, écuyer de Cergnaux et ...»

«Wenn du ich sagen kannst, dich zu Konstanzer Bürgern und Kaufleuten setzest und sie aushorchen willst, wirst du ja wohl fähig sein, uns deutsch und deutlich zu sagen, was dich, du in Papageienfedern gekleideter Geck, zu uns treibt.»

Frédéric wusste im ersten Moment nicht, ob er sich über die wortreiche Beredsamkeit des Bürgers und Kaufmanns wundern oder sich davon beleidigt fühlen sollte. Dass man sein Äußeres in die Vogelwelt versetzte, traf seine an sich nicht sehr ausgeprägte Eitelkeit. Auf den soeben noch feindselig gerunzelten Gesichtern zeigte sich aber so etwas wie ein mitleidiges Lächeln, und er besann sich wohlweislich eines noch Besseren.

«Ich bin Fritz von Schernelz, gehöre im weitesten Sinn zu den Patriziern der Stadt Bern und bin unterwegs ...»

«Es geht uns nichts an und wir sind auch nicht daran interessiert, wohin des Weges du bist und was du im Schilde führst», meldete sich ein anderer Bürger.

Ein kleines Männchen mit einem roten Spitzbärtchen unterbrach ihn. «Wie viel muss ich dir für deine Armbrust bieten? Und wie viel, damit ich Besitzer deines Schwertes werde, das so viel besser in meine Hand passt als in deine?»

Frédéric überlegte nicht lange, bat den Rotbart, ein Angebot zu machen, und schlug in die ihm entgegengestreckte Hand ein.

Der neue Besitzer der Waffen, die er ohnehin nicht einzusetzen beabsichtigte, bestellte zügig Wein und Wegzehrung.

Frédéric griff zu, hob seinen Becher. «Möge eines Tages ein Konstanzer Bürger und Kaufmann den Wein aus den sonnigen Hängen des Sees an der Grenze zwischen Dank und Merci, Dieu und Gott, Friede und Paix zu kosten bekommen und ihn seinen Landsleuten als trinkenswert empfehlen.»

Der Trinkspruch machte den bürgerlichen Männern großen Eindruck. In den Satzungen der Commerciellen Bürgerschaft von Konstanz stand geschrieben, dass die Sprache als edles Gut in allen Lebenslagen dem Anstand und der Tugend ebenbürtig sein und auf hohem Wissensstand gepflegt werden soll.

«Wie sieht es denn bei euch aus – am Gotthard, in Zürich, Luzern und Bern? Was tut ihr, wenn Habsburg auf der einen und die Burgunder auf der anderen Seite Adelshüte auf Lanzen stecken und Kratzfüße verlangen?»

«Wir grüßen sie nicht!», sagte Frédéric so bestimmt und kaltschnäuzig, dass ein staunendes Schweigen sich wie eine von der Sonne beschienene Abendwolke auf die Tafelrunde legte.

Frédéric erfuhr im Verlauf des feuchtfröhlichen Abends mehr über die Verhältnisse auf der Burg derer von und zu Bodenau, als für die Übergabe der amourösen Botschaft an Gerharda nötig gewesen wäre.

Ungefährlich schien sein Auftrag aber nicht zu sein. Der Baron von und zu Bodenau wurde ihm als brutaler Ausnützer seiner Untertanen geschildert. Kein Wunder, dass ihm die aufmüpfigen Bürger und Kaufleute drüben in Konstanz ein ganz besonderer Dorn im Auge waren. Seine Frau hingegen musste das pure Gegenteil ihres Mannes sein, ein von vielen Männern schmachtend verehrtes Objekt ihrer hohen oder auch etwas niedrigeren Minne. Zudem war sie gegenüber dem Elend der Landbevölkerung hellhörig und in Notfällen zu mehr als fürstlichen Almosen bereit: heimlich, damit der von Bodenauer nichts merkte.

«Nimmt mich ja bloß Wunder», lallte der Fischer, dem es oblag, den Haushalt der Baronesse von und zu Bodenau mit den Fängen aus dem Bodensee zu beliefern, «wie es diesem bloß dem Titel nach adeligen Wüstling und Grobian gelang, der schönen Frau den Hof zu machen?»

«Und ihr die Unschuld zu rauben», ergänzte der Graubart oben am Tisch.

Die Unschuld Gerhardas von und zu Bodenau machte den Abgesandten des Schwarzen Zähringers hellhörig und er, in der Diplomatie noch unerfahren, versuchte den mit dem Wein redselig gewordenen Bürgern und Kaufleuten kolportierte Intimitäten zu entlocken.

«Schlingel, noch nicht einmal flaumbärtiger, der du bist, solltest deine Triebe nicht allzu sehr auf der Zunge tragen und dein Verlangen nach den Rosen der Frauen so lange im Zaume halten, bis sich unter dem Busen einer Frau das dir zugetane Herz öffnet und dir die Wonnen beschert, die einige von uns bereits nicht mehr zu geben und zu empfangen fähig sind.»

«Wohl und unseren Satzungen treu folgend hast du gesprochen», wurde dem ältesten unter den Bürgern und Kaufleuten der stolzen Stadt Konstanz vom einzigen Bartlosen in der Runde bestätigt.

Als es gegen Mitternacht ging, war der Redefluss zum Rinnsal geworden. Frédéric erfuhr aus lallenden Mündern, dass es bisher weder einem aus dem Adelsstand stammenden Galan noch bürgerlichen Buhlen gelungen war, den aus Treue geschmiedeten Harnisch vor dem vollendet geformten Objekt tausendundeiner Lust zu öffnen. Weder mit sanfter Gewalt, der Minne verpflichteter Sprache, noch durch durchtriebene List.

«In zwei Tagen», verriet der Tuchhändler der Tafelrunde, «bringe ich Gerharda Freifrau von und zu Bodenau eine Collection Spitzen aus den Landen auf der anderen Seite des Bodensees. Wenn du die unantastbare Schönheit nicht nur sehen, sondern auch erleben möchtest, nehme ich dich samt allen deinen guten Manieren als meinen Lehrling mit.»

«Und wenn er sich als Zauberlehrling erweist?», fragte der Schneidermeister, dessen Buckel auch unter dem noch so kaschierend geschnittenen und genähten Kittel nicht zu verstecken war.

Frédéric half den nicht mehr sehr standhaften Konstanzer Bürgern und Kaufleuten in ihre Jacken und Mäntel, nahm die Hüte von den für die meisten auf einmal zu hoch angebrachten Haken und setzte sie auf die richtigen Köpfe, richtete sie so keck als möglich aus und half den Männern über die Türschwelle hinaus auf die Straße.

Den Lieferanten der Spitzen vom anderen Ufer begleitete er bis vor die Tür seines Hauses, wo beide von einem schrillen Gekeife jenseits der von den Bürgern und Kaufleuten gepflegten Sprache empfangen wurden.

Frédéric, der bisher noch kaum Wein oder gebrannte Wasser getrunken hatte und obwohl er bloß zum Schein an den Bechern genippt hatte, war der Geist der Getränke in den Kopf gestiegen, hatte seine Gedanken etwas vorwitzig verwirrt.

Wie eine liebestolle Nachtigall ein liederlich französisches Spottlied singend, schlenderte er durch die stillen Gassen der Stadt Konstanz. Einem Nachtwächter, der ihn zur Ruhe ermahnte, wollte er eine Münze schenken, die sich dieser korrekte Mann aber anzunehmen weigerte.

«Darf ich Sie mit einem deutschen Lied erfreuen?»

Ins Bett gehöre er, lachte der Nachtwächter und brachte ihn zurück in die Herberge Zum Kaiserhof.

«Woher wissen Sie, wo ich zu nächtigen gedenke?»

«Alle, die zu später Nachtstunde schwankend und singend unterwegs sind, kommen aus dem Kaiserhof oder sind von Abenteuern in fremden Betten dorthin auf dem Heimweg.»

«Komische Sitten», fand Frédéric und verabschiedete sich mit einer gekonnten Verbeugung.

Den Morgen und den halben Nachmittag verschlief er.

Erst als zwei Mägde die Nachttöpfe unter den anderen Betten hervorzuschieben begannen, erwachte er und sah sich dem Gelächter der beiden Frauen, jung wie er die eine, alt und runzlig die andere, ausgesetzt. Aus was für Gründen auch immer waren ihm seine Unterkleider zu den Füßen gerutscht und das Hemd war nicht lang genug, seine Blöße zu bedecken. Frédéric fühlte die Schamesröte, die wie Feuer aus seinen Wangen loderte.

«Mach dir nichts draus», tröstete ihn die Alte, «was du zu verdecken versuchst, ist für uns noch nicht groß genug.»

«Nicht doch!», bedauerte die Junge, als er seine Hose wieder dorthin gezogen hatte, wo es nichts mehr zu lachen und zu spotten gab.

An den turbulenten Abend und die lange Nacht konnte sich Frédéric nur mehr vage erinnern. Dass ihn einer der Kaufleute zu Gerharda Freifrau von und zu Bodenau mitnehmen wollte, damit er ihr den versiegelten Brief des Schwarzen Zähringers überreichen konnte, war ihm nicht aus dem Kopf gegangen. Wo hingegen der Spitzenhändler wohnte, daran erinnerte er sich nicht, obschon er ihn nach Hause begleitet hatte.

Das Öl im Haar des älteren Mannes am Eingang zum Kaiserhof glänzte in der Morgensonne. Die Hasenscharte verdeckte die Zahnlücken wie eine Hand mit fehlenden Fingern ein Loch im Ärmel. Seine schleppenden Schritte verrieten die auf eine schmerzende Gliedersucht zurückzuführende Schlaflosigkeit. Feuchte Flecken im Schritt seiner Hose ließen auf die bei vielen Männern grassierende Blasenschwäche schließen, die von fahrenden Quacksalbern mit Kürbiskernen und Kohlblättern geheilt wurde.

Frédéric erinnerte sich vage, wie der Mann ihn am Abend mit Schritten umtänzelt hatte, die einem Tanz zu Flötentrillern und gezupfter Laute gut angestanden hätten. Als er den über Nacht um Jahre gealterten Mann nach dem Namen und dem Haus des Spitzenhändlers fragte, verfärbte sich die Hautfarbe in ein fiebriges Gelb und aus den in den Winkeln verschleimten Augen schlug Frédéric die Boshaftigkeit und der Schmerz einer vergifteten, aber noch nicht toten Ratte entgegen.

«Wer die Unschuld einer Krämerseele opfert, stinkt aus dem Gaumen, als hätte er deren Speichel aus dem Mund und anderswo geschluckt.»

Frédéric konnte sich aus dem verachtenden Gezische nichts zusammenreimen, trat auf die Straße und schritt in die Richtung, aus der er frühmorgens zurückgekommen war.

Eine Frau mit einem leeren Brotkorb gab ihm bereitwillig Auskunft, und Frédéric trat in das Haus des Bürgers und Kaufmanns, der ihn zu Gerharda Freifrau von und zu Bodenau mitnehmen wollte.

Groß war die Behausung nicht. Es schien, als hätten sich Mensch und Tier zwischen Küchengerätschaften, Wasserkesseln, Betten, Strohsäcken und Kleidern entweder in einem wüsten Kampf oder in einem wilden Spiel durch den Raum gewälzt.

Ein säuerlicher Geruch stieg Frédéric in die Nase. Nachdem er über einen mit Lumpen abgedeckten, nicht entleerten Nachttopf gestolpert war, sich an einem der halb vollen Wasserkessel festzuhalten versuchte, stürzte, den Kessel mitriss, wurde aus dem Geruch ein widerwärtiger Gestank. Wie nur, dachte der geheime Kurier des Schwarzen Zähringers, wie kann einer in einem solchen feuchtfauligen Misthaufen sich auf Spitzen zur Verschönerung edler Frauen kaprizieren und im Kaiserhof Reden halten, in denen verführerisch duftende Rosen und andere Wohlgerüche die Minne zur Lilie erheben.

«Sieh mal einer an!», hörte Frédéric den Spitzenhändler lachen. Der Kaufmann half ihm auf die Beine.

Groß, in einem groben, farblich nicht definierbaren Mantel und einem um den Hals geschlagenen, mit beiden Enden bis zum Fußboden reichenden Schal, stand der Spitzenmeister vor ihm und führte ihn aus dem Wirrwarr hinaus über einen nicht minder mit Gerümpel überstellten, noch stinkenderen Hof ins Hinterhaus und in eine neue Welt.

Auf übersichtlich in den Raum gestellten Regalen lag das kostbare, filigrane Gut. Der in seinem Reich als Kaufmann amtierende Bürger und Wirtshauspoet griff in einen von der Decke hängenden Weidenkorb und zog zwei Paare weiße Handschuhe verschiedener Größe heraus.

«Zieh sie dir über!», befahl der Kaufmann in einem viel harscheren Ton, als Frédéric ihn vom Vorabend in Erinnerung hatte.

«Was du hier siehst, ist nicht für bürgerliche Hände bestimmt, und wären sie noch so sauber in frischem Wasser gewaschen. Auch deine Nase will ich nicht näher als zwei Handbreit von den wohlriechenden Meisterstücken entfernt sehen.»

Frédéric kam nicht aus dem Staunen über den himmelweiten Unterschied zwischen dem Unrat im Wohnhaus und der Ordnung in diesem Lager.

«Unmenschlich», sagte er, und der Konstanzer Spitzenkaufmann nickte.

«Was sie am anderen Ufer des schwäbischen Meeres schaffen, übertrifft alles, was wir Bürger in unserer Sprache der Minne zu schildern fähig sind. Doch wohlverstanden erst dann, wenn die hohe Kunst des Klöppelns sich um Frauenhälse schmeichelt, hohe, sakrosankte Busen ziert, kirchliche Gewänder säumt und auf der bloßen Haut den ewigen Geheimnissen der Versuchung mehr Gewicht verleiht als der Scham.»

Endnoten

2Stierenbraut

IVDas Üechtland

Der zierlicher als üblich gekleidete Frédéric auf seiner Mariée du Taureau, der großgewachsene Kaufmann auf einem gescheckten, wohl wegen der mittrabenden Stute tänzelnden Hengst und zwei kräftige Packpferde brachen auf, Gerharda Freifrau von und zu Bodenau aufzusuchen, sie mit den feinsten aller Spitzen zu versehen, ihr die Meisterstücke um den Hals zu schmeicheln, vor den hohen Busen zu zaubern, die filigrane Versuchung mit schamhaft abgekehrten Blicken wie ein streng gehütetes Geheimnis auf die bloße Haut zu zärteln.

«Für gutes, bares Geld notabene», wollte der Meister im Anblick der Burg derer von und zu Bodenau gegenüber seinem Lehrling auf Zeit festgehalten haben.

Das ganz und gar nicht den Gepflogenheiten entsprechende Verhalten der Wächter am Burgtor, wenn von der Herrschaft erwartete Kaufleute um Einlass baten, kam dem Konstanzer Reisenden in Sachen Spitzen sonderbar vor.

Als die zwei grimmigen Zerberusse ihre wie Barrieren gesenkten Lanzen schulterten und das Tor freigaben, glaubte der Kaufmann ein verächtliches Grinsen in den durch die wohl etwas zu schweren, wenn auch unverzierten Helme in die Breite gedrückten Gesichtern festzustellen.

«Hast du auch gesehen, wie unfreundlich, wenn nicht gar feindselig die zwei Schergen uns nur widerwillig einließen?», fragte der Meister seinen Begleiter.

«Unter ihren aufs Hirn drückenden Helmen können die gar nicht anders.»

Der Konstanzer Kaufmann staunte über die kluge Feststellung des Knappen.

«Magst recht haben, es kann aber auch ein schlechtes Omen sein, wenn die Diener mehr zu wissen vorgeben, als der Gast ahnen kann.»

Ein nicht auf den ersten Blick zwielichtiger Seneschall begrüßte den Kaufmann.

«Wer ist der nach dem Geschmack des Barons von und zu Bodenau etwas gar bunt gekleidete junge Mann an Ihrer Seite?»

«Mein äußerst begabter und sowohl handwerklich wie kaufmännisch mit vielen Talenten begnadeter Lehrling.»

Der Stallmeister und sein Knecht nahmen die in Ballen verpackten Spitzen von den Rücken der Lastpferde. Eine Magd und zwei männliche Helfer trugen die Bündel über eine steile Treppe zu den Gemächern der Herrschaft. Der Kaufmann und Frédéric folgten ihnen.

Einer der Knechte stolperte, stürzte und überschlug sich mitsamt dem Ballen voller Spitzen mehrmals, riss den Kaufmann mit. Es musste Absicht dahintergesteckt haben. Frédéric wich der Karambolage geschickt aus.

Ganz oben auf der Treppe stand eine Gestalt, die Frédéric wie eine in edelstes Holz geschnitzte Muttergottes mit einem Strahlenkranz um den Kopf vorkam. Er schüttelte den Kopf, rieb sich die Augen, sah wieder hoch. Doch, als sein Meister bös bäuchlings und rücklings die Treppe herunterpolterte, hatte er nicht den entsetzten Schrei, wohl aber das Lachen einer Frau gehört.

Der Kaufmann hätte allen Grund zum Aufschreien gehabt. Mit beiden Händen umschloss er seinen rechten Knöchel, ließ ihn sogleich wieder los und griff nach dem linken Knie. Sich auf das eine oder andere Bein zu stellen war unmöglich.

«Wie komme ich mit gebrochenen Knochen nach Konstanz zurück? Was geschieht jetzt mit meinen Spitzen?»

Frédéric drehte sich von der Lichtgestalt am Ende der Treppe ab, wollte seinem Meister an die Hand gehen.

«Komm zu mir herauf!», befahl ihm eine Frauenstimme, der weder er, der unbedeutende Frédéric de Cergnaux, noch der nach einem Liebesabenteuer lechzende Schwarze Zähringer hätte widerstehen können.

Frédéric überließ den Konstanzer Kaufmann seinen Schmerzen, senkte seinen Kopf, stieg die letzten Treppenstufen hoch und stand vor Gerharda Freifrau von und zu Bodenau.

Sie griff mit ihrer rechten Hand unter sein Kinn, hob seinen Kopf so weit, dass er in ihre Augen schauen musste. Mit der linken Hand streichelte sie seine Wangen.

«So zart», hauchte sie.

Was, fragte Frédéric de Cergnaux Fritz von Schernelz, wenn Bartstoppeln ihren Fingerspitzen einen anderen Weg gewiesen hätten?

Dann wärst du nicht bloß für ein paar Stunden ihr Schoßhündchen geworden.