Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MANA-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Abenteuer REISEN

- Sprache: Deutsch

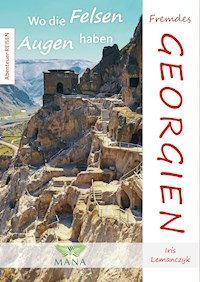

Georgien galt als das Italien der einstigen Sowjetunion und tatsächlich bietet es auf kleinem Raum – Georgien ist ungefähr so groß wie Bayern - einen immensen landschaftlichen und kulturellen Reichtum: den Großen Kaukasus mit seinen acht Fünftausendern, das Schwarze Meer, weite Teeplantagen und Mandarinen-Haine – die vielen byzantinischen Kirchen mit ihren einzigartigen Fresken, sein traditioneller Weinanbau wurde von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt, genauso wie der georgische Polyphongesang. Aber es ist auch ein zerrissenes Land, das im gerade einmal 12 Jahre zurückliegenden Krieg mit Russland zwei Provinzen verloren hat, in dem immer noch Stalin verehrt wird und in dem Moderne und Tradition im Widerstreit liegen. Iris Lemanczyk zeigt uns dieses „wunderbare Land“ in einer Sammlung persönlicher Erlebnisse, Eindrücke und heiterer Anekdoten – und stellt uns die Menschen vor, die ihr auf der Reise begegnen. Sie schreibt über Picknick auf dem Friedhof, die Herkunft der Weihnachtsbäume, volle Marschrutkas, in denen auch Hühner mitreisen, über uralte Klöster ohne Nachwuchsprobleme, die Hauptstadt der schwebenden Särge – und natürlich über die Höhlenstadt Vardzia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Iris Lemanczyk

Fremdes Georgien

Wo die Felsen Augen haben

Inhalt

Vorwort

1 Der geschäftstüchtige Giorgi

2 In der Badestube

3 Im Buchklub

4 Oh Tannenbaum!

5 Der große Automarkt

6 Wo der Wein zuhause ist

7 Voll, voller, Marschrutka

8 Dem Heiligen sei Dank!

9 Swimming-Pool

10 Aversi

11 Unterwegs

12 Wo die Felsen Augen haben

13 Keine Nachwuchsprobleme

14 Retro Maschin

15 Eine Arbeit, die kein Ende nimmt

16 Vater der Völker

17 Das Kerzenimperium von Mzcheta

18 Der Berg, die Kirche, das Wahrzeichen

19 Beate, die deutsche Tante

20 Bei den Deutschen

21 Der Gast ist ein Geschenk

22 Giorgis Geschichten

23 Landleben

24 Allein im Haus

25 Oma darf nicht sterben

26 Walk with car oder wo lerne ich kochen?

27 Hauptstadt der schwebenden Särge

28 Dem Himmel so nah

29 Als die Bilder mit Wassili laufen lernten

30 Augenschmaus und Genuss der Sinne

31 Nonne und Mönch

32 Das neue Athen

33 Quelle der Unsterblichkeit

34 Las Vegas des Ostens

35 Residenz!

36 Friedhofs-Picknick

37 Iris

Rezepte

Badridschani

Khatchapuri

Tschakapuli

Khinkali

Lobio aus roten Bohnen

Tschurtschela

Vorwort

Da war dieses Foto, das ich in einer Zeitschrift sah, eine gewaltige Felswand mit vielen Löchern, die mich wie Hunderte Augen anschauten. Darunter las ich: Vardzia, Höhlenstadt in Georgien. Immer wieder musste ich dieses Foto betrachten. Vardzia, da wollte ich hin. Das muss 2007 oder 2008 gewesen sein, denn im August 2008 kam der Krieg zwischen Georgien und Russland um die abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien dazwischen.

Südossetien hatte schon lange nach mehr Autonomie gestrebt. Es gab mehrfach Kämpfe mit georgischen Truppen. Moskau empfand dagegen das Streben der Georgier Richtung NATO und Europäische Union als empfindliche Störung seines Einflusses. Wenn der Krieg auch nur fünf Tage dauerte, so hat er doch insgesamt 850 Menschen den Tod gebracht, auch unter der Zivilbevölkerung. Fünf Tage, in denen Dörfer, Straßen, Kasernen in Schutt und Asche gelegt wurden. Mehr als 100.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen, Georgier etwa, die schon seit Generationen in Abchasien gelebt hatten. Durch einen von der EU vermittelten Waffenstillstand endete der Krieg. Georgien verlor zwei Provinzen: Südossetien und Abchasien. Dort sind seitdem russische Truppen stationiert. Wobei »Provinz« das falsche Wort ist. Sowohl Südossetien, als auch Abchasien nennen sich »unabhängige Republik«, allerdings werden sie außer von Russland, von keinem anderen Land als solche anerkannt. Bis heute darf niemand mehr von georgischer Seite in die »unabhängigen Republiken« einreisen.

Jedenfalls ließ durch den Krieg mein Interesse an Georgien als Reiseland erst einmal nach. Andere Länder traten in den Vordergrund, der Iran zum Beispiel. Dann kam der Film »Weit« von Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier, einem Paar aus Freiburg, das dreieinhalb Jahre um die Welt gereist ist, ohne ein Flugzeug zu benutzen. Die Weltenbummler sagten unisono: Georgien sei das schönste Land, das sie auf ihrer Reise besucht haben. Die Erinnerung an das Foto von Vardzia tauchte schon während des Kinobesuchs wieder auf.

Was für ein unfassbarer Zufall oder welch Glück, als ich von der Deutschen Botschaft in Tiflis zum Monat der deutschen Sprache eingeladen wurde. Jedes Jahr im Mai veranstalten die Österreicher, die Schweizer und die Deutschen zusammen den Monat der deutschen Sprache. Es gibt Theateraufführungen, Lesungen, Poetry Slam – auf Deutsch. Ich wurde eingeladen, an verschiedenen Schulen im Land zu lesen, deren zweite Fremdsprache Deutsch ist. Zudem hatte ich eine Lesung am Goethe-Institut in Tiflis sowie eine in Eriwan, Armenien. Daraufhin gab es kein Halten mehr, ich musste in dieses »schönste Land« reisen. Viel wusste ich da noch nicht über Georgien.

Eine Freundin begleitete mich, vor den Lesungen reisten wir im Frühling einige Wochen durchs Land. Ein Jahr später kam ich wieder, dieses Mal allein, denn ich wollte in Ruhe recherchieren, wollte Gespräche führen, wollte mich treiben lassen.

Was mich an Georgien so fasziniert? Das vorderasiatische Land an der Nahtstelle von Asien und Europa, bietet auf kleinem Raum – Georgien ist ungefähr so groß wie Bayern – einen immensen landschaftlichen Reichtum: den Großen Kaukasus, das insgesamt 1100 Kilometer lange Hochgebirge mit seinen acht Fünftausendern, den Kleinen Kaukasus mit niedrigeren Gipfeln, das Schwarze Meer, Flüsse, Seen, viel unberührte Landschaft, sogar eine Steppenlandschaft im Osten, im Westen mediterranes Klima mit weiten Teeplantagen, Mandarinen-Hainen – sowie viele orthodoxe Kirchen mit ihren einzigartigen Fresken. Und natürlich Vardzia! Außerdem gefällt mir eine Gesellschaft, deren Gesang – der georgische Polyphongesang – und deren Weinanbautradition von der UNESCO zum immateriellen Kulturgut der Menschheit ernannt wurden.

Die Georgier sind unverstellte, meist nette, sangesfreudige Menschen, die als besonders gastfreundlich gelten; ich durfte an so manch üppig gedeckter Tafel sitzen. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sich manche Georgier mittlerweile ein bisschen zurückziehen, vielleicht wurde die Gastfreundschaft etwas überstrapaziert. Kein Wunder, kommen doch mittlerweile viele Besucher nach Georgien. Hauptsächlich Russen, für die Georgien immer noch so etwas wie das Italien der einstigen Sowjetunion ist. Aber auch mehr und mehr Westeuropäer besuchen das Land, nicht nur das Bildungsbürgertum, das sich an den Ikonen und Fresken der Kirchen und Klöster ergötzt, oder Familien, die sich am Schwarzen Meer tummeln, oder Rucksackreisende, die sich einen Eindruck von Land und Leuten verschaffen wollen, oder Wanderer und Bergsteiger, die die Kaukasus-Gipfel erklimmen wollen. Nein, Tiflis mit dem Club Bassiani, dessen Tanzfläche ein ehemaliges Schwimmbecken mit olympischen Ausmaßen ist und unter dem Fußballstadion des Spitzenfußballclubs »Dinamo Tbilissi« liegt, mutiert zum neuen Mekka der Techno Szene. Der Tourismus ist inzwischen wohl der Wirtschaftszweig Georgiens, der am meisten prosperiert.

Dieses Buch ist kein Reiseführer, es ist eine Sammlung persönlicher Erlebnisse, Eindrücke, Anekdoten aus einem wunderbaren Land. Die Kapitel sind nicht chronologisch angeordnet. Sie beginnen zwar mit der ersten Reise, springen dann aber auch hin und her. Denn die erlebten Situationen sind es, die die Reihenfolge festlegen. Darum ist in den Kapiteln auch manchmal von »wir« die Rede, wenn ich die Erlebnisse mit Bettina, meiner mitreisenden Freundin geteilt habe. Was ich während der zweiten Reise erleben durfte, erkennen Sie an den Kapiteln, in denen ich aus der »Ich-Perspektive« schreibe.

Vielleicht noch eine Bemerkung zum Namen der georgischen Hauptstadt, die auf Georgisch »Tbilissi« oder »Tbilisi« heißt. Auf deutsch sagen wir Tiflis, wahrscheinlich deshalb, weil bereits deutsche Kartographen im 13. Jahrhundert die Stadt »Tiflis« nannten. Ich hielt Tiflis immer für den deutschen Namen, bis mir jemand sagte, dass »Tiflis« bis 1936 auch der offizielle russische Name der Stadt war. »Tiflis« statt »Tbilissi« hat sich außer im Deutschen, noch im Türkischen, Griechischen und Persischen gehalten.

Georgien strebt Richtung Europa. Das Land will sich lösen von seinem strengen, alten Mütterchen Russland, das es so gerne gängelt. Im europäischen Vergleich ist Georgien ein armes Land, das bis jetzt mit den Folgen der Sowjetherrschaft und deren Zerfall zu kämpfen hat. Dabei möchte Georgien modern sein. EU-Flaggen sind viele zu sehen. Ob den Georgiern bewusst ist, wie viele Regeln und Reglementierungen die EU in ihr eher regelloses Leben bringen würde?

Iris Lemanczyk

Kapitel 1

Der geschäftstüchtige Giorgi

Nichts wollten wir dem Zufall überlassen, dafür landeten wir zu spät in Tiflis: 23 Uhr ist keine gute Uhrzeit, um vom Flughafen in die Stadt zu fahren und sich eine Unterkunft zu suchen. Darum hatten wir bereits von Deutschland aus eine Unterkunft gebucht, mitsamt Transfer vom Flughafen in die Stadt. Wunderbar.

Entspannt schauen wir beim Landeanflug auf die Lichter von Tiflis. Entspannt gehen wir durch die Passkontrolle. Entspannt stehen wir am Gepäckband, unsere Rucksäcke sind unter den ersten Gepäckstücken. Gespannt gehen wir zum Ausgang, lesen im Vorbeigehen die Namen auf DIN-A4-Blättern, die hochgehalten werden. Bei jedem Blatt hoffen wir unsere Namen zu entdecken. Leider Fehlanzeige.

Aber, kein Problem, denn Giorgi will uns an der Information treffen. Doch dort hält uns auch keiner ein Blatt mit unseren Namen entgegen. Zur Sicherheit gehe ich noch einmal zu den zettelhaltenden Wartenden am Ausgang. Vielleicht haben wir das Blatt mit unseren Namen einfach übersehen?

Während ich noch einmal alle Namensschilder inspiziere, hat Bettina, meine Mitreisende, einen dunkelhaarigen, nicht allzu großen Mittvierziger entdeckt.

»Giorgi?«, frage ich zur Sicherheit, als ich mich zu ihnen geselle.

Der Mann nickt. »Giorgi, yes.«

Giorgi hat Unterstützung mitgebracht, einen Freund oder Verwandten. Jeder von ihnen schnappt einen unserer Rucksäcke und trägt ihn zu einem verbeulten Nissan.

»Good car«, sagt Giorgi mit viel Überzeugung in der tiefen Stimme, während er den Kofferraum öffnet. Wir nicken in die Dunkelheit hinein und setzen uns auf die Rückbank. Irgendetwas an diesem Auto ist anders. Irgendwas ist ungewohnt oder stimmt nicht. Als Giorgi losfährt bemerke ich es endlich: Fahrersitz und Lenkrad sind auf der falschen Seite. Nicht links, wie bei uns, sondern rechts, obwohl in Georgien – wie bei uns – Rechtsverkehr herrscht.

»No problem«, lautet Giorgis Reaktion auf unsere Entdeckung.

Jetzt, im mitternächtlichen Verkehr, scheint die falsche Seite tatsächlich kein Problem zu sein. Bisher war Giorgis Begleitung stumm. Ich dachte, er spräche kein Englisch. Doch nun erklärt er: »Die Autos, die das Lenkrad auf der rechten Seite haben werden meistens aus Japan importiert. Sie sind beinahe um die Hälfte günstiger als Autos, die das Lenkrad auf der linken Seite haben.«

Giorgi ergänzt pragmatisch: »Links oder rechts. Egal!«

»Aber das wird jetzt alles anders«, beginnt der Freund nun zu schimpfen. »Die Regierung hat die Einfuhrsteuer auf alle Fahrzeuge mit dem Lenkrad rechts verdreifacht. Sie wollen die Verkehrssicherheit erhöhen.«

Giorgi wiederholt grinsend: »Links oder rechts. Egal!«

Gleich darauf hält unser Fahrer am Europaplatz und zeigt uns die Lichter seiner Stadt. Neben uns, etwas erhöht, die Metekhi-Kirche. Hinter uns, auf dem Elias Berg, ist die riesige Sameba-Kathedrale mit ihrer goldenen Kuppel angestrahlt. Ein prunkvolles Ungetüm. Die im Jahr 2004 neu errichtete Trinitätskirche ist hauptsächlich vom georgischen Milliardär und ehemaligen Premierminister Bidsina Iwanischwili finanziert worden – und von den Georgiern.

»Auch ich habe gespendet, was ich konnte«, sagt Giorgi mit einem gönnerhaften Lächeln. »Die Sameba-Kathedrale ist eine der größten orthodoxen Kirchen der Welt. Sie wacht über unsere Stadt.« Stolz schwingt in Giorgis Stimme. Vor uns der Mtkvari, der längste Fluss des Landes, von der blau beleuchteten, sehr modernen Friedensbrücke überspannt. »Always Ultra«, meint Giorgi und deutet auf die Brücke. »Always Ultra so nennen wir die Friedensbrücke scherzhaft.«

»Wie die Damenbinde?«

Giorgi nickt und ich muss gestehen, dass dies die Architektur der Brücke auf den Punkt bringt. Auf dem Berg über dem Mtkvari leuchten die Festung Narikala und die Georgskirche. Weiter rechts ist eine überdimensionale Statue angeleuchtet: eine Frau, die ein Schwert in der Hand hält und auf die Stadt hinabschaut.

»Kartlis Deda«, sagt Giorgi, als ich mit der Hand in Richtung Denkmal deute. »Kartlis Deda – Mama Georgia.«

»Warum hält sie ein Schwert?«

»Mama Georgia ist bereit unser Land zu verteidigen, wenn es sein muss mit dem Schwert«, sagt Giorgi. »In der anderen Hand hält sie übrigens eine Schale mit Wein. Sie soll unsere Gastfreundschaft symbolisieren. Feinden begegnet sie mit dem Schwert, Gäste begrüßt sie mit Wein.« Mutter Georgien ist für Freund und Feind gerüstet.

Giorgi deutet auf das Bäderviertel, das am Fuße des Berges liegt. »Ihr müsst ins Schwefelbad. Unbedingt. – Und in den Botanischen Garten.« Und und und… Giorgi erwacht zum Stadtführer. Tiflis ist eine Nachtschönheit. Unsere Neugier und Vorfreude auf die nächsten Tage ist geweckt.

Kurz darauf klingelt Giorgis Handy. Es ist unmöglich, nicht hinzuhören, denn Giorgi spricht sehr laut auf Englisch. Doch, er sei am Flughafen gewesen – ruft er in den Hörer – er fahre gerade vom Flughafen zurück. Sie sollen eben ein Taxi nehmen. Wir sind zu müde, um uns zu wundern.

Wach werden wir allerdings, als Giorgi den Nissan durch die winzige Hofeinfahrt quetscht. Mehr als zwei Finger passen nicht zwischen Auto und Einfahrt. Hellwach werden wir, als uns Giorgi unser Zimmer zeigt. Das erste, das wir wahrnehmen ist der stechende Geruch. Es riecht nach purem Gift, der Holzboden glänzt. Stolz erklärt Giorgi, dass der Boden frisch eingelassen sei. Das Zimmer sieht auch überhaupt nicht so aus wie im Internet. »Giorgi, wir haben ein anderes Zimmer gebucht!«

Giorgi schüttelt den Kopf. »This is your room.«

»Giorgi, können wir bitte ein anderes Zimmer haben?«

Giorgi schüttelt den Kopf und meint energisch. »House is full.«

Wohl oder übel müssen wir die Nacht in diesem Zimmer verbringen, dessen Betten so durchgelegen sind, dass ich es vorziehe, die Matratze auf den Boden zu legen. Dummerweise bin ich so dem Holzboden mit seinen giftigen Ausdünstungen noch näher.

Irgendwie überstehen wir diese Nacht. Am Morgen suchen wir den Frühstücksraum. Doch Giorgis Reich scheint aus lauter in sich verschachtelten und zusammengebauten Einzelteilen zu bestehen, sodass wir hilflos im Hof stehenblieben. Wir sehen einen alten Mann, der auf einer Bank sitzt und raucht, aber er versteht nicht, holt seine Frau. Auch sie versteht kein Englisch und schickt uns in den Innenhof der Nachbarin, die uns einen Fußweg von etwa zehn Minuten skizziert. So lange dauert es letztendlich auch, bis uns jemand in Giorgis Reich schickt: eine steile Treppe hoch in ein Zimmer mit großem Tisch und großem Fernseher.

»Welcome«, sagt eine Frau in geblümter Hose und hellbrauner Stoffhose, sie fordert uns auf Platz zu nehmen. »Coffee? Tea?«

Gleich darauf bekommen wir unser erstes georgisches Frühstück serviert mit Schafskäse, Wurst, Honig, Gebäck, Eiern, Bratkartoffeln, Würstchen, mit Gurken und Tomaten. Die besten Gurken und Tomaten, die ich jemals gegessen habe. Ein Traum, der die schreckliche Nacht fast vergessen macht.

Wir fragen nach Giorgi. – Ihr Mann sei unterwegs.

»Bezahlt haben wir ja bereits über booking.com«, sagen wir beiläufig, als wir uns nach dem herzhaften Frühstück verabschieden wollen.

»Wir sind nicht bei booking.com«, meint unsere Gastgeberin. »Und bezahlt habt ihr auch noch nicht.«

»Bitte?« Wir nennen den Namen des kleinen Hotels, das wir gebucht haben.

»Das sind wir nicht«, bekommen wir zur Antwort.

Völlig verwirrt zeigen wir unsere Buchungsbestätigung. Unsere Gastgeberin schüttelt den Kopf und nennt uns einen völlig anderen Namen.

»Aber Giorgi … wir haben doch mit Giorgi ausgemacht, dass er uns abholt«, entgegnen wir völlig durcheinander.

»Aber nicht mit meinem Giorgi«, meint unsere Gastgeberin, dann beginnt sie zu lachen. »Jeder Zweite heißt in Georgien Giorgi. Da kann so eine Verwechslung schon mal passieren.«

Wir lachen auch, aber etwas verhalten. Denn so langsam dämmert uns: Wir sind mit dem falschen Giorgi mitgegangen. Sicherlich dachte Giorgi gestern am Flughafen noch, dass er die richtigen Gäste abholt. Aber spätestens als er den Anruf bekam, musste ihm klar gewesen sein, dass er die Falschen ins Auto gepackt hatte. Doch der geschäftstüchtige Giorgi dachte wohl: Wunderbar… ich habe ja noch ein Zimmer mit frisch eingelassenem Holzboden frei.

Auf gute Geschäfte Giorgi! Welcome to Georgia.

Kapitel 2

In der Badestube

Es regnet. Ideal um Giorgis Tipp nachzugehen und ein Schwefelbad im Stadtteil Abonotubani, dem Bäderviertel, aufzusuchen. Es heißt, Tiflis – oder Tbilissi – verdanke seine Gründung den Quellen, denn »tbili« bedeutet so viel wie warm. Warme Quellen. Weiter heißt es, dass es im 13. Jahrhundert bis zu 65 Schwefelbäder in der Stadt gegeben haben soll. Eine schwer vorstellbare Menge.

Erhalten sind nur wenige Bäder im Bäderviertel, die ihr eisen- und schwefelhaltiges Wasser bis heute aus dem Berg Mtabori erhalten.

Vor der engen Feigenbaumschlucht mit dem Wasserfall liegt Abonotubani. Der Geruch von faulen Eiern hängt penetrant in der Luft. Schwefelwasserstoff riecht halt nicht besser. Wie Bienenwaben liegen die Bäder vor uns, wir sehen nicht viel mehr als die Eingänge und die Lichtkuppeln. Denn die Baderäume liegen unter der Erde, so bleibt der Wasserdruck stabil. Wir entscheiden uns gegen ein öffentliches Bad mit gemeinschaftlichem Eintauchen, stattdessen für eine private, separate Badestube – mitsamt Badelatschen, Handtüchern, Kräutertee und Seifenbürstenmassage.

Draußen prasselt der Regen, drinnen ist die Luftfeuchtigkeit ähnlich hoch. Der Mann hinter der Theke drückt uns Handtücher in die Hand, deutet auf die Tür mit der Nummer zwei. Dahinter wartet unser Badevergnügen. In einem Vorraum mit allgegenwärtigen weißen Plastikstühlen, Tisch und Haken an den weiß gefliesten Wänden verstauen wir unsere Kleidung. Die Luftfeuchtigkeit lässt uns schwerer atmen. Auch hier wabert eine unverkennbare Brise fauler Eier durch die Luft.

Wir kichern nervös und betreten den nächsten Raum, der in grau-weißem Marmor gehalten ist. Vor uns ist ein Wasserbecken mit heißem Schwefelwasser, daneben eine altersschwache, aber noch funktionierende Dusche und weiter links eine steinerne Massageliege. Ein Ensemble mit antiquiertem Charme. Ein Ensemble ganz für uns.

Noch bevor wir ins Wasser tauchen, klopft es – der frisch gebrühte Kräutertee wird auf den Tisch gestellt. Die Hitze des 47 Grad heißen Badewassers lässt uns laut und stoßweise ausatmen. Es kostet Überwindung, sich langsam in dem Becken niederzulassen. Der Herzschlag beschleunigt. Schon nach zwei, drei Minuten setze ich mich wieder an den Beckenrand. Puh, durchatmen. Aber nur kurz, denn das Schwefelwasser lockt trotz seiner beachtlichen Wärme. Wir wechseln zwischen Wasser und Beckenrand, dazwischen schlürfen wir Kräutertee. Es ist leicht, sich vorzustellen, dass man hier früher nicht nur entspannte und den Körper reinigte, sondern auch Klatsch und Tratsch austauschte und Geschäfte einfädelte.

Wir genießen den Luxus unserer zwei Privaträume, wenn es auch eher Kammern sind. Aber eben Privatsphäre. Privatsphäre ist in den öffentlichen Bädern ein Fremdwort und war es all die Jahrhunderte. Da wurde geschaut und verglichen, man betrachtete Vorzüge und Mängel, natürlich Männlein und Weiblein getrennt. Dienstag und Mittwoch waren Frauenbadetage, angeblich durften sich Männer auf Schussweite nicht nähern. Trotzdem waren die Bäder ein ausgezeichneter Ort, um nach Schönheiten und potenziellen Bräuten Ausschau zu halten. Das war allerdings die Aufgabe meist älterer Frauen, die sich in den Bädern tummelten, vielleicht Masseurinnen, die während ihrer Arbeit die Damenwelt genau inspizierten. Gegen einen Obolus gaben sie den Herren der Schöpfung den einen oder anderen Hinweis über die Attraktivität der jungen Frauen. Sehr diskret, versteht sich.

Wir sind noch in Gedanken bei den Frauen, die sich fürs Hinschauen und Ausplaudern bezahlen ließen, als es klopft. Eine resolute Endfünfzigerin in feuchtem Unterrock und feuchtem Hemdchen stapft auf quietschenden Plastiksohlen zu uns. Die kurzen, nach hinten gekämmten Haare, kleben am Kopf. Ihre Hand umschließt den Henkel eines Plastikeimers. Eine Hand, die zupacken kann. Die Frau fackelt nicht lange. Warum auch? Für Floskeln und Höflichkeiten gibt es eh keine gemeinsame Sprache. Dafür holt sie Shampoo und Seife aus dem Eimer und deutet mir, ich solle mich auf die steinerne Liege legen. Ich gehorche. Habe mich noch nicht an die harte Unterlage gewöhnt, da wird bereits ein Eimer Schwefelwasser über mich geschüttet. Die Masseurin beginnt mit ihrer Arbeit. Sie seift mir die Füße und Beine ein und schrubbt mit einem rauen Handschuh Hautschicht um Hautschicht weg. Ich bemühe mich, locker zu bleiben und schließe die Augen. Schon kommt wieder ein Schwall aus dem Eimer. Die Frau sagt etwas, weil ich sie nicht verstehe öffne ich die Augen. Sie macht eine Kopfbewegung, die »umdrehen« bedeuten soll. Ich gehorche und das Einseifen beginnt von neuem. Es dauert eine Weile, bis ich mich der Massage hingeben kann. Ich werde komplett eingeseift und mit verschiedenen Handschuhen abgerubbelt. Die dabei entstehenden braunen Hautröllchen werden mit Wasser aus dem Schwefelwasserbecken weggespült. Die Massage ist so robust wie die Masseurin. Robust, aber schön. Entspannend ist sie nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich noch nie so sauber war. Hinsetzen. Bitte noch nicht aufhören, denke ich, hoffe ich. Die Frau wäscht mir die Haare, massiert die Kopfhaut, spült das Shampoo weg, wäscht noch einmal. Wann wurden mir das letzte Mal die Haare gewaschen? Bitte nicht aufhören, flehe ich stumm ein weiteres Mal. Doch dieses Mal hat die Frau kein Einsehen: Ich soll unter die Dusche und dann nochmal kurz ins Schwefelbad. Währenddessen liegt Bettina schon auf der steinernen Massageliege.

Danach sitzen wir im dunstigen Vorraum und trinken Tee. Völlig erledigt, sind wir zu nichts anderem fähig. Liegt es am Wasser, an der Temperatur, an der Massage – oder an einer Kombination aus allem? Auf erneutes Klopfen reagieren wir nicht. Nach einer Weile erscheint ein Frauenkopf im Türspalt. Die Zeit sei um, wir sollen uns anziehen, sagt sie. Wir nicken apathisch. Mühsam erheben wir uns von den Plastikstühlen. Es ist mühsam, sich bei der feuchten Hitze anzuziehen, alles ist mühsam. Wir schaffen es gerade bis vor die Tür. Einladend stehen dort zwei bequeme Sessel, in die plumpsen wir sofort, schlürfen weiter Tee und warten, bis unsere Kräfte zurückkommen.

»Nicht in Russland, nicht bei den Türken, fand ich köstlicheres als Tbilissis‘ Bäder«, soll der Dichter Alexander Puschkin über Abonotubani geschrieben haben. Seine Worte zieren sogar den Eingang des Orbeliani-Bads. Es heißt, sein »Badeknecht« sei ein Tatar ohne Nase gewesen, der ihn ordentlich geschrubbt und geknetet habe. Vielleicht hing Puschkin nach dem Bad genauso apathisch in den Seilen wie wir jetzt. Vielleicht war er nach dem Bad auch etwas benebelt, denn er behauptete, dass während seines Bades gerade Damentag gewesen sei, die Damen sich durch sein Erscheinen aber gar nicht verunsichern ließen. »Ich kam mir vor, als trüge ich eine Tarnkappe«, soll er gesagt oder geschrieben haben. Ob dies dichterisches Wunschdenken war?

Wir fläzen immer noch in den Sesseln, sind immer noch nicht fähig aufzustehen. Stattdessen beobachten wir das Kommen und Gehen der Gäste, das zögerliche Verschwinden hinter Türen, das anfangs unsichere Kichern oder Lachen, das durch die Türen dringt. Der grauhaarige Herr an der Kasse nickt uns freundlich zu. Nachdem er die nächsten Badegäste abkassiert hat, gesellt er sich zu uns.

»Holland?«, fragt er.

Wir schütteln den Kopf.

»Switzerland? Russki?«

Wir schütteln den Kopf und spielen sein Spiel mit, wohlwissend, dass er unsere Nationalität längst erraten hat. Er nimmt sich eine Cola aus dem Getränkeautomaten und beginnt in brüchigem Englisch zu erzählen. Von den Persern, die 1795 Tiflis eroberten. Ihr Anführer, Schah Aga Mohammed Khan soll impotent gewesen sein und hoffte in den Bädern auf Heilung. Doch die Kraft der Wässer von Tiflis liegt in der Heilung von Knochenbeschwerden, Osteoporose etwa, eventuell helfen sie noch bei urologischen Problemen oder Ekzemen, aber nicht bei Impotenz. Jedenfalls nicht bei Schah Aga Mohammed Khan. Erzürnt darüber, dass das Schwefelbad nicht den erhofften Erfolg brachte, befahl er kurzerhand, die gesamte Stadt zu verwüsten. Sie brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Der Kassierer der Badeanstalt nimmt das Eintrittsgeld der nächsten Kunden entgegen, reicht Handtücher und erzählt uns danach noch eine Geschichte. Von König Vakhtang Gorgasali, dem offiziellen Gründer der Stadt. Der König war auf der Jagd und soll einen Fasan geschossen haben. Vom Pfeil getroffen, fiel das Tier ins Wasser, genauer gesagt in eine Quelle. Der König eilte herbei, um seine Trophäe zu begutachten. Doch die Quelle war leer, denn das Wasser hatte die Wunde schon geheilt und der bereits genesene Fasan das Weite gesucht. – Später höre ich die Geschichte dann in der Version eines verwundeten Rehkitzes. – Jedenfalls soll Vakhtang mit dem Bau einer Festung begonnen haben. Sein Sohn Dachi beendete nicht nur den Bau, sondern verlegte die königliche Residenz auch von Mzcheta nach Tiflis. Allerdings zeugen archäologische Funde davon, dass schon im vierten Jahrtausend v. Chr. das Gebiet in und um Tiflis besiedelt war, auch eine Burg soll schon vor Vakhtangs Festung hier gestanden haben. Erbsenzählerei. Denn uns gefällt die Geschichte von der Gründung Tiflis’, genau so, wie wir sie gerade erzählt bekommen haben.

Wir fühlen uns mittlerweile fit genug, um aufzustehen und verspüren Hunger, es muss ja nicht gerade Fasan oder Rehkitz sein. Draußen hat es aufgehört zu regnen, der Wind rauscht in den Bäumen. Nach all der Geschichte und den Geschichten wollen wir uns im Hier und Jetzt stärken, dort wo sich die jungen Menschen tummeln, wo es vor Inspiration und Schöpfergeist vibrieren soll: in der Fabrika, einem Kreativzentrum, dessen Fassade Street Art ziert, einem urbanen Hotspot. Um einen Hof reihen sich die Hallen der ehemaligen Textilfabrik, in denen Kneipen, Ateliers, Shops, Co-Working Spaces, Bars und ein Hostel eine Heimat gefunden haben. Ein Zufluchtsort für Kreative, digitale Nomaden und Touristen, die in Mehrbettzimmern oder Schlafräumen übernachten und in Gemeinschaftsbädern duschen, wo sich gelber Duschvorhang an gelben Duschvorhang reiht.

In der Sowjetzeit ratterten hier die Nähmaschinen, jetzt lümmeln Hipster und Backpacker aus aller Welt auf den gemütlichen Sofas in der riesengroßen Lobby mit meterhohen Sprossenfenstern. Eine junge Frau in weißem Regenmantel spielt am Flipperautomat. Im Innenhof finden sich Bars, Modeateliers, ein Skateboard Shop, Paletten als Sitzgelegenheiten, vor einem alten Lada lassen sich ein paar Touristen neben einer Pfütze fotografieren, im Plattenladen treffen sich die DJs der Stadt. Es gibt Konzerte, Yoga Sessions und hippes Interieur. Der Hunger nach Leben und Veränderung der Jugend ist hier zu spüren, das Grau der Sowjetzeit soll nicht nur durch bunte Fassaden entstaubt werden. Vor lauter Schauen vergessen wir beinahe, dass wir hungrig sind.

Kapitel 3

Im Buchklub

Wir wollen mit Zurab und Nathalie vom Goethe-Institut Essen gehen und holen sie ab. Das Goethe-Institut ist in einem alten, wunderbar renovierten Haus ansässig. Innen dominieren die Farben Weiß und Hellgrün, das Grün des Goethe-Instituts. Ein Innenhof lädt tagsüber zum Genießen der Frühlingssonne ein. Ein paar knarzende Stufen nach oben, einen schmalen Flur entlang, dann steht man in der Bibliothek des Goethe-Instituts. Zurabs Reich, er leitet die Bibliothek, managt Veranstaltungen und und und, außerdem hat er ein offenes Ohr und ein großes Herz für alle. In »seiner« Bibliothek findet heute der Buchklub statt. Buchklub mit k.

»Für alle, die sich wünschen, ihr bereits gutes Deutsch nicht einrosten zu lassen und weiterzuentwickeln. Für alle, die ihr literarisches Interesse gerne teilen und sich – auch kreativ – mit Themen der deutschen Gegenwartsliteratur auseinandersetzen möchten.« Damit wird auf der Website des Goethe-Instituts für den Buchklub geworben.

Drei Frauen mittleren Alters sitzen am Tisch der Bibliothek, blättern in Zeitschriften oder schauen einfach nur vor sich hin. Sie scheinen sich einen Augenblick zu erholen, vielleicht sind sie direkt von der Arbeit hierher gehetzt.

Nathalie, die derzeitige Praktikantin des Instituts, und die derzeitige Leiterin des Buchklubs, schaut kurz enttäuscht in die kleine Runde. »Wir haben den Termin verlegt«, sagt sie dann, »wahrscheinlich ist der Montagabend doch nicht so geeignet.« Sie lächelt ihre Enttäuschung weg und begrüßt die anwesenden Buchklubberinnen. Der Buchklub liest gerade »Die Taube« von Patrick Süskind, wobei jede daheim liest, im Buchklub wird dann darüber diskutiert.

»Als ihm die Sache mit der Taube widerfuhr, die seine Existenz von einem Tag zum anderen aus den Angeln hob, war Jonathan Noel schon über fünfzig Jahre alt, blickte auf eine wohl zwanzigjährige Zeitspanne von vollkommener Ereignislosigkeit zurück und hätte niemals mehr damit gerechnet, dass ihm überhaupt noch irgend etwas anderes Wesentliches würde widerfahren können als dereinst der Tod.« So beginnt Süskinds Buch.

»Jonathan wohnt in einem kleinen Zimmer in einer Mansarde und arbeitet als Wachmann in einer Bank«, berichtet uns Mari, eine der Buchklubberinnen über den Inhalt des Buches. »Alles muss bei ihm sein wie immer. Er liebt das Gleichförmige und lebt nach einem ganz genauen Tagesablauf. Jede Minute kennt er. Aber eines Tages kommt sein ganzes Leben durcheinander, weil eine Taube vor seiner Zimmertür sitzt.«

Mindestens genauso interessant wie Süskinds Taube, finden wir die Begeisterung der Frauen für die deutsche Sprache. Keine von ihnen war jemals in Deutschland, aber alle haben eine Bild davon. Mari hat Deutsch in der Schule gelernt, dann Germanistik studiert. Sie macht zwar heute beruflich etwas ganz anderes, möchte aber ihre Deutschkenntnisse pflegen, darum ist sie im Buchklub – und »weil ich mich generell für Literatur interessiere«.

»Es fällt mir leicht, auf Deutsch zu lesen«, bekräftigt auch Elene, eine adrette Mittvierzigerin im enganliegenden, grauen Kostüm und toupierter Frisur. »Nur… was heißt Clochard?« Elene spricht das Wort aus, wie man es schreibt. Nathalie erklärt, dass es französisch ist und »Obdachloser« bedeutet.

»Aber in Deutschland gibt es keine Obdachlose«, meint Dea, die dritte im Bunde, die eigentlich Medea heißt. »In so einem reichen Land muss es keine Obdachlosen geben. Hier in Georgien schon. Viele.«

»Doch, es gibt Obdachlose in Deutschland«, sagt die Praktikantin, die für einige Monate in Tiflis lebt.

»Aber warum?« Dea kann es sich nicht vorstellen.

Nathalie berichtet von Schicksalsschlägen, die Leute auch in Deutschland aus der Bahn werfen können.

»Aber sie können sich doch wieder Arbeit suchen. Es gibt doch Arbeit in Deutschland.« Obdachlosigkeit lässt sich für Dea nicht mit ihren Vorstellungen und ihrem Bild von Deutschland verknüpfen.

»Manche schaffen es nicht, wieder zu arbeiten«, fährt Nathalie geduldig fort. »Es ist auch ein Teufelskreis: Wenn du keine Wohnung hast, bekommst du auch nur schwer eine Arbeit, ohne Arbeit kein Geld und keine Wohnung.«

»Aber, es gibt doch Hilfe vom Staat.« Dea will nicht glauben, was sie hört.

»Ja, aber nicht jeder nimmt die Hilfe an«, meint Nathalie.

»Aber wenn es die Hilfe doch gibt, warum dann nicht…« Die pragmatische Dea hat allergrößte Mühe, sich soziale Abstürze in einem Land wie Deutschland vorzustellen, einem Land, das ihr wie ein Paradies vorzukommen scheint.

»Würdet ihr sagen, Jonathan ist einsam?« Nathalie möchte wieder zum Buch zurückfinden.

»Er ist einsam, aber er mag es so«, meint Mari. Elene pflichtet ihr bei.

»Ich habe gelesen, dass auch der Autor sehr zurückgezogen lebt. Er gibt kaum Interviews, nimmt kaum Literaturpreise an. Es gibt also eine Verbindung zwischen Jonathan Noels und Patrick Süskinds Leben«, sagt Elene. »Jonathan Noel ist ein Antiheld, vielleicht ist das auch der Autor.«

Dea schaut auf die Uhr, steckt ihr Buch in die Handtasche und entschuldigt sich. »Ich muss pünktlich los. Leider. Es war sehr interessant, vielen Dank.«

Nathalie schaut ebenfalls zur Uhr. Die Stunde ist bereits um. Die Buchklubberinnen gehen nach Hause – Abendessen zubereiten, für die Familie da sein, den Haushalt erledigen. Und wir nehmen uns vor, möglichst schnell »Die Taube« von Patrick Süskind zu lesen.

Kapitel 4

Oh Tannenbaum!

Die Sonne wärmt jetzt im April schon mit Kraft. Völlig erledigt sitzen wir im Rike-Park, auf der linken Flussseite. Erledigt nicht von den sommerlichen Temperaturen, sondern aufgrund unserer Eindrücke vom Bummel durch die Altstadt von Tiflis. So viel Verfall! So viel Vernachlässigung! Verwitternde, einst prachtvolle Jugendstil-Häuser, manche mit hellrosafarbenem, ockergelben oder pistazienfarbenem Verputz, von Stahlpfeilern gehaltene, aber herrlich verzierte Balkone, manchmal müssen sogar ganze Hauswände gestützt werden. Es scheint, als würden die Weinranken manch windschiefe Treppe zusammenhalten. Wohnt da überhaupt noch jemand? Einstürzende Mauern, frei hängende Kabel, bröckelnder Putz, zerfallene Fensterrahmen ohne Glas, Risse gehen durch Fassaden. Der größte Teil dieser einst herrlichen Häuser ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten.

Das Grundwasser ist eines der Hauptprobleme für die heruntergekommenen Häuser: Es fließt den Berg hinunter und bleibt in den Kellern der Häuser stehen, greift dort das Mauerwerk an und weicht die Fundamente auf. Früher floss das Wasser weiter zum Fluss, doch in der Sowjetzeit hat man den Fluss in ein Bett aus Beton eingemauert, danach konnte es nicht mehr problemlos abfließen, stattdessen staute es sich in den Kellern. Das Trockenlegen der Mauern würde Unsummen verschlingen. Viel Zeit bleibt nicht mehr, um das Architekturerbe sachgerecht zu renovieren.