Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: boox-verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Tinka Braun

- Sprache: Deutsch

Wünschen Sie sich nicht auch manchmal, jemand würde Ihre Lebensgeschichte umschreiben und Ihnen so ein Happy End verschaffen? Dann bestellen Sie einen Kafi-extra bei Tinka, der Hauptfigur dieses Romans. Risiken und Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen. Nach dem Leserätsel fremdgefabelt folgt nun die Auflösung. Im Fortsetzungsroman fremdgeträumt geht es in der wahren Geschichte von Tinka weiter. Sie befindet sich nun Auge in Auge mit der Realität und muss sich ihr stellen. Zwischen Verhaltenstherapie und Pilates sucht sie nach einem Ventil für ihre Schreiblust: Sie unterhält sich mit Patienten aus der psychiatrischen Klinik, erfährt von ihren Sorgen und sucht nach einer schriftlichen Lösung für deren Probleme. Eines Tages treibt sie es mit einer Blogstory zu weit - und aus dem Spass wird bitterer Ernst. Denn würden sich gewisse Erzähler an Tinkas Vorschläge halten, wären die Folgen fatal … Der zweite Band der Autorin Kiara Kern handelt vom Wert der Zeit und der Fantasie - und wie wir immer öfter vor uns selbst fliehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

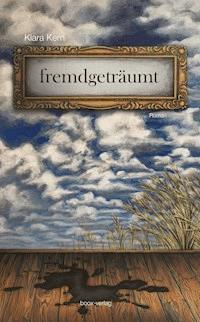

KIARA KERN

fremdgeträumt

Wie Tinka aus ihrer eigenen Geschichte ausbricht

Band 2

ROMAN

Impressum

Erscheinungsjahr: 2018

Alle Rechte vorbehalten© boox-verlag, Urnäsch

Covergestaltung: Johanna Franco

ISBN

978-3-906037-40-0 (Taschenbuch)

978-3-906037-41-7 (ebook)

www.boox-verlag.ch

(Mit 1% seiner Einnahmen unterstützt der Verlag eine Umweltschutzorganisation)

fremdgeträumt

(Wikipedia)

Es gibt Leute, deren Konturen zu verblassen drohen. Die einen nutzen direkt den Radiergummi. Andere versuchen, mit zitternden Händen die Konturen aufzufrischen, ein verzerrtes Selbstbild entsteht. Doch gibt es auch solche, die bewusst nach dem Marker greifen und sich bunt bemalen und dabei rufen: Schaut her. Wir sind nicht unsichtbar.

Tinka

Für alle, die in keine Schublade passen

Dieser Roman beruht auf Fiktion. Etwaige Parallelen zu realen Personen, Namen und Ereignissen, jede Ähnlichkeit mit tatsächlich lebenden oder bereits verstorbenen Menschen sind zufällig und unbeabsichtigt. Die geschilderte Klinik ist ebenso fiktiv wie die Angestellten, Besucher und Patienten.

Für die Beschreibungen der Krankheitsbilder und der Aussagen der Figuren dazu übernehmen Autorin und Verlag keine Garantie. Denn Tinkas, wie auch andere Krankheitsbilder, mussten teilweise fiktiv angepasst werden, damit die folgende Geschichte überhaupt erzählt und übermittelt werden konnte.

Was bisher geschah (Band 1: fremdgefabelt):

Tinka übernimmt das Café ihres verstorbenen Grossvaters und entdeckt bald darauf das enorme Erzählpotential ihrer Kundschaft: Sie interviewt ihre kaffeetrinkenden Gäste zu einem Kafi-extra und schreibt ihnen eine persönliche Geschichte zurecht. So hat sie endlich die Möglichkeit, ihre überschäumende Fantasie auszuleben. Als Blogstorys, anonym und völlig neu verpackt, veröffentlicht sie diese Geschichten – nicht jeder Kafi-extra Kunde ist mit dem Resultat zufrieden.

Der Erstling dieser unkonventionellen Romanserie ist ein koffeingestärktes Leserätsel: denn alles ist ganz anders, als es scheint …

INHALT

1 Die Klinik

2 Jagdfieber

3 Sergio

4 Céline

5 Wish you were here

6 Felipe

7 Tinka

8 Lukas

9 Seelenradiergummis

10 Nikki

11 Treu ergeben

12 Matthias und Arty

13 Halbwahrheiten

14 Das Gespräch

15 Die Therapiestunde

16 Verwechseljahre

17 Ausgefabelt

18 Die Heimfahrt

19 Happy End?

1 Die Klinik

Heute ist ein besonderer Tag. Es ist neun Uhr morgens und ich stehe vor dem Spiegel, um mich für das Besondere vorzubereiten. Meine Haare sind frisch gewaschen und ordentlich gekämmt. Die Jeans habe ich brav ausgetauscht, schwarz gegen blau. Durch diejenige, die am wenigsten durchlöchert ist. Nur die Kriegsbemalung fehlt – und eine Strategie, wie ich diesen Tag unversehrt überstehen könnte. Wie das schon seit Wochen der Fall ist, bestimmt jemand anders darüber, wie und mit wem ich meine Stunden verbringe.

Es ist ja nicht so, dass sie mir die Zeit klauen. Sie zerstückeln sie bloss, verteilen sie in alle Ecken und notieren sich dann, wie ich damit umgehe.

Das Büro von Frau Dr. Jakob wirkt nüchtern und kühl – was mich nicht weiter erstaunt, schliesslich ist ihr präzis geschnittener Pagenschnitt und ihre gesamte Ausstrahlung so verspielt wie ein Queen’s Guard, der vor dem Buckingham Palace Wache steht.

Einzige Ausnahme bildet ein übergrosses Gemälde an der Wand, das jeden Blick sofort auf sich zieht. Und obwohl ich mich schon öfters in diesem Raum aufgehalten habe, kann ich mich dem Bild nicht entziehen: Ein tellergrosser, brauner Fleck auf pinkfarbenem Hintergrund. Entweder stellt es einen Kuhfladen – oder eine Art schwebender Strohhut dar. Der Humor meiner zuständigen Psychiaterin ist bewundernswert. Als ob sie damit beweisen wollte, dass sie eben doch ein Mensch ist.

«Wissen Sie – ich mag Ihre Blogstorys». Mein Gegenüber weist mit der rechten Hand auf den freien Stuhl.

«Die Geschichten sind kreativ und äh … unberechenbar», sagt sie und ich weiss genau, dass jetzt was kommt.

Argwöhnisch betrachte ich meine Ärztin. Wie immer ist sie übertrieben elegant gekleidet, ihre schwarze Bluse so zugeknöpft wie ihre Einstellung zu querdenkenden Schreiberlingen.

«Aber?», frage ich, während ich mich auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch fallen lasse. Frau Dr. Jakob räuspert sich und hebt demonstrativ ein Bündel Notizen auf. Verdammt. Sergios Bezugsperson muss meinen Ausdruck kopiert haben, noch bevor er Sergio die Blogstory überreicht hatte.

«Eben gerade wurde mir Ihr aktueller Geschichtenentwurf gezeigt. Es tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass Sie unsere Klienten verunsichern oder gar in eine heikle Situation bringen.»

Dazu habe ich nichts zu sagen. Nein, Korrektur: Zu sagen hätte ich was, aber ich schlucke die Worte bewusst hinunter. So, wie ich das in den letzten Tagen gelernt habe.

«Es ist klar, dass Sie sich lieber mit Ihren Mitpatienten beschäftigen, anstatt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist nicht ganz ungefährlich: Sergio ist kein Patient, mit dem man seine Spässe treibt – wir sind für ihn verantwortlich. Auf keinen Fall darf er provoziert werden, insbesondere nicht in seinem Zustand.» Frau Dr. Jakob schaut mich eindringlich an. Was soll das heissen – in seinem Zustand. Wir alle sind hier schliesslich in einem Zustand.

«Natürlich nicht», lenke ich ein. «Die Story werde ich sowieso nicht veröffentlichen. Eigentlich suche ich bloss Möglichkeiten, meine überschäumende Fantasie loszuwerden.»

«Das finde ich gut. Wirklich. Doch – wie soll ich das erklären? Wir leben in der Realität.»

«Sind Sie sich da absolut sicher? Wer weiss das schon?»

«Frau Brautmüller …»

«Tinka, ich heisse Tinka! Allein ich bestimme, ob ich im echten Leben oder als Figur in einem Roman mitspiele. Das ist mir nun mal sympathischer und zwar nicht, weil ich verrückt bin, sondern weil ich es NUN MAL SO WILL.»

«Dieser Schreibzwang ist eine Flucht, wie Sie wissen. Andere Betroffene stürzen sich in die Kreation eines perfekt designten Kostüms, Sie schreiben eine Geschichte.»

«Genau. Und alle, die das nicht beherrschen, sind bloss neidisch! Im Leben ist es reine Glückssache, ob ich in einem Drama, einer Horrorgeschichte oder in einer Komödie lande. In der Fiktion hingegen – da steuere ich mich genau da hin, wo ich sein möchte.»

«Ihre Familie wartet im Besuchszimmer», seufzt die Ärztin ergeben. «Denken Sie an die gestrige Therapiestunde. Seien Sie nachsichtig. Sie freuen sich sehr, Sie zu sehen.»

«Ja, ist ja gut», antworte ich zähneknirschend.

«Dieser Austausch ist wichtig. Gerade habe ich Ihre Eltern und Ihre Schwester Sara über die Therapieentwicklung informiert und über die Schematherapie aufgeklärt. Es liegt nun an Ihnen, von der Psychoedukation zu erzählen und Ihren Angehörigen zu helfen, all dies zu verstehen. Wahrscheinlich lesen sie gerade die Broschüren, die auf den Tischen bereitliegen.»

«Geht klar», sage ich, während ich aufstehe.

«Und löschen Sie endlich meinen Namen aus der Blogstory mit diesem elenden Frauenverführer! Das habe ich Ihnen schon das letzte Mal aufgetragen!», höre ich sie rufen, während ich die Tür ihres Büros schliesse.

Diese Psychofritzen …, nie kann man es ihnen recht machen. Sie sollte sich doch geschmeichelt fühlen, wenn ich sie in eine meiner Geschichten hineinwebe. Eigentlich war es als Drohung gedacht, aber das hat sie natürlich nicht gecheckt. Ziemlich anstrengend, wenn man als Patient den Ärzten erklären muss, wie das heutzutage läuft. Kopf-Kampfsport nenn ich das.

Es braucht achtundvierzig Schritte, bis man das Besuchszimmer am anderen Ende des Korridors erreicht. Gestern habe ich sie gezählt, die Schritte. Hocherhobenen Hauptes lief ich konzentriert über das dunkelrote Parkett. Siebenundvierzig, achtundvierzig. Schliesslich öffnete ich die Tür des Besuchszimmers so, als ob darin ein Geschenk auf mich warten würde. Wie eine brave Schülerin, die ihre Hausaufgaben pflichtbewusst erfüllt, stand ich im ansonsten menschenleeren Raum und tat, was man mir aufgetragen hat. Theatralisch trug ich dem Mobiliar vor, was ich in den letzten Wochen gelernt hatte: Meine Angewohnheit, mein Leben zu erfinden, anstatt es zu leben. Über den Zwang, Futter für meine Schreibsucht zu suchen, mich dabei anderer Leute Geschichten zu bedienen. All diese Dinge sind während der Therapie ans Tageslicht gekommen; insbesondere der Grund, warum ich das tue: Weil ich mich dank den Problemen anderer von meinen eigenen Sorgen ablenken kann.

So stand ich also da und starrte das Mobiliar an. Und reduzierte den Rest der Ansprache auf einen einzigen Satz: Es gibt fünfzig Dinge, die man zwingend tun muss, bevor man stirbt und eins davon ist, Psychologie zu studieren.

Während ich jetzt tief einatme und mich um eine positive attitude bemühe, mache ich den Holzfussboden erneut zum Laufsteg und denke an die vertrauten Gesichter, die mir bald entgegenblicken werden. Wie ein Model, dem der grosse Auftritt unmittelbar bevorsteht, versuche ich, meine Nervosität zu ignorieren. Meine Schritte verlangsamen sich, je näher ich dem Ziel entgegentrete. Vor der Tür bleibe ich zögernd stehen und richte ein letztes Mal mein Haar.

Eigentlich würde ich mich schon darüber freuen, meine Familie zu sehen. Die momentane Situation lässt mir jedoch kaum Spielraum für Hochgefühle; denn meine ältere Schwester wird unsere Eltern bald mit einem Enkelkind beglücken – während ich ihnen heute erklären muss, weshalb ich mich in einer psychiatrischen Klinik aufhalte.

Als ich eintrete, schauen sie mich derart ernst an, als ob wir uns zur Henkersmalzeit in einem Kellergewölbe treffen würden. Mit klopfendem Herzen betrachte ich meine Schwester, die sich gerade umständlich aus ihrem Stuhl erhebt. Saras Babybauch ist nicht zu übersehen.

Ich freue mich wahnsinnig.

Mein Blick schweift zu meinen Eltern und ich stelle fest, dass meine Mutter ziemlich abgemagert aussieht. Mein Vater wirkt wie immer geschäftsmässig, kontrolliert. Er ist das Gegenteil eines Hippies, könnte glatt im Vorstand einer Grossbank sitzen. Er steht auf und macht zwei Schritte auf mich zu, bleibt dann aber zögernd stehen.

«Katinka, wie geht es dir?», fragen sie alle. Stimmt, meinen Künstlernamen kennen sie noch nicht. Meine Schwester winkt mir lächelnd zu und schliesst dann kurz die Augen, als ob ihr schwindlig wäre. Schon setzt sie sich wieder hin. Dabei reicht ihr Bauch gefährlich nah an die Tischkante, sodass sie den Stuhl zurückschieben muss. Meine Mutter kommt mir entgegen, um mich zu umarmen. Geduldig lasse ich die Liebesbekundung zu, löse mich aber sogleich wieder von ihr. Meinem Vater klopfe ich kurz auf die Schulter und gehe dann zum Tisch. Schweigend ziehe ich einen Stuhl heran und setz mich neben meine Schwester.

«Du siehst gut aus!», lügt sie, wie sie mich von der Seite her betrachtet. Meinen Nude-Look findet sie bestimmt nicht schön. Selbst ist sie jedenfalls viel zu stark geschminkt und ihre schokoladenfarbene Haarmähne übertrieben kunstvoll hochgesteckt.

«Seit ich aus der Geschlossenen raus bin, ist es auszuhalten», erzähle ich. «Dank den bahnbrechenden Therapiemethoden lerne ich enorm viel über mich selbst. Die Ärzte wissen genau, wer ich bin und wie es in mir drin aussieht. Sie erkennen sogar, was ich tun muss, nicht mehr ich selbst zu sein.»

«Katinka …» Meine Eltern setzen sich mir gegenüber.

«Man nennt es nicht mehr so», wirft meine Schwester ein. «Geschlossene Abteilung, meine ich. Es heisst jetzt fakultativ schliessbar.» Das ist typisch für meine Schwester. Zwischen den Sätzen mal eben einfliessen lassen, was sie alles weiss. Ich bin es doch, die hier festsitzt. Schon jetzt fühle ich mich in die Enge getrieben – obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, mich ganz cool zu geben; selbstbewusster, reifer.

«Wegen meines krankhaften Triebes, zu lesen und Geschichten zu schreiben, bin ich hier gelandet», platze ich heraus, ohne nachzudenken. «In dieser Welt, die in der verkackten Realität spielt, ist es nun mal verboten zu träumen.»

Es ist merkwürdig. Sobald sie hier sind, überkommt mich das Gefühl aufmüpfig sein zu müssen. Als ob ich wieder ein kleines Kind wäre.

«Katinka. Das ist nicht lustig!», ruft mein Vater erbost und seine Stirn legt sich wie auf Kommando in Falten.

«Wer sagt denn, dass es nicht lustig sein darf», kontere ich gespielt erstaunt.

«Du kannst doch jederzeit raus – du hast dich ja selbst eingewiesen», sagt mein Vater.

«Will ich aber nicht. Denn ich muss ja zuerst lernen, mein Verhalten umzutrainieren.»

«Ja, Frau Dr. Jakob hat das hervorgehoben: Du probierst Strategien aus, wie du deine Reaktionen besser steuern kannst, nicht wahr?», fragt meine Mutter und blickt auf einen der Prospekte. Es geht darum, meine Defizite zu erkennen. Bei Kontrollverlust nicht ständig in dieselben Handlungsautomatismen zu verfallen. Am liebsten würde ich ihr das erklären, aber da mein Vater und meine Schwester im Raum sitzen, schweige ich lieber.

Meine Mutter räuspert sich, als ob sie Gedanken lesen könnte.

«Es ist schön, dass du wieder deine Naturhaarfarbe trägst», bemerkt sie. «Steht dir viel besser als dieser gelbliche Blondton.»

«Hot Vanilla nennt man das», erkläre ich lächelnd und muss an die kürzlich erfundene Geschichte mit Felipe denken. Es ist nun mal eine Angewohnheit von mir, die Haarfarben der Leute nach meinen Lieblingsaromen zu taufen.

«Keiner der Ärzte trägt weisse Kittel – ich habe mir das ganz anders vorgestellt», brummt mein Vater. «Wieso tragen die keine Arbeitskleidung, wie kann man sie sonst von den Patienten unterscheiden?»

«Keine Ahnung!» Amüsiert ziehe ich die Schultern hoch und lasse sie gleich wieder fallen. «Wegen der Fashionpolice?»

«Aber Walti, was ist das jetzt wieder für eine Frage! Das hat natürlich psychologische Hintergründe. Die Klinikgäste wollen nicht derart ausgestellt sein. Ist doch klar.» Meine Mutter schaut mich liebevoll an. Ihre Augen fragen: Nicht wahr?

«Darfst du hier auch zum Frisör?», fragt meine Schwester. Eine ungewohnt doofe Frage aus ihrem Mund.

«Nein, in einer Klinik wachsen einem die Haare praktischerweise nicht nach.»

«Wir sind so dankbar, dass wir dich endlich besuchen dürfen!», ruft meine Mutter eilig. «Die letzten Wochen waren schrecklich», jammert sie, als ob die Klinik keinen Besuch erlauben würde.

«Hier läuft es nicht anders als in einem normalen Krankenhaus. Die Besuchszeiten sind beschränkt, aber in meinem Fall war ich es, die erst mal Ruhe wollte. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken.» Dass ich meine eigene Geschichte als Roman geschrieben habe, auf eine Weise, wie ich mein Leben gerne hätte, wissen sie noch immer nicht. Geht es sie was an?

«Sieht nett aus, die Einrichtung und so …», bemerkt mein Vater und klopft mit seinen Fingern auf den Tisch. Das tut er immer, wenn er angespannt ist. Und wie immer, springt seine Nervosität auf mich über.

«Auf dieser Etage werden akutpsychiatrische Erkrankungen behandelt. Es nennt sich die Krisenstation», erkläre ich mit harter Stimme.

«Da war einer draussen beim Empfang … der hat mit der Luft gestritten», erzählt meine Schwester und rollt mit den Augen. Anstatt wie früher einen solchen Kommentar als Anlass für einen Streit zu nutzen, überlege ich, was ich stattdessen Freundliches sagen könnte. So, wie ich es in den letzten Wochen geübt habe.

«Dein Bauch ist gewachsen! Wie weit bist du denn jetzt?», frage ich artig.

«Sechster Monat.»

«Wie schön. Ihr seid bestimmt sehr stolz auf Sara, was?»

«Ja. Und auf dich auch.»

«Klar. Logo», sage ich und grinse. Sara schaut betreten zur Seite. Mein Vater starrt auf eine der Broschüren, doch Ma stupst ihn an. Sie zwingt sich zu einem Lächeln.

«Dein Vater und ich haben in den letzten Wochen einiges Material über deine … Störung gelesen. Du bist nicht wirklich Borderline – nicht wahr? Dein Verhalten ist nicht so destruktiv. Entschuldige, es kommt mir alles spanisch vor. Was machst du denn den ganzen Tag? Was hast du für einen Tagesablauf?»

Endlich eine vernünftige Frage, auf die ich vernünftig antworten kann: «Frühstücken, Zähneputzen. Achtsamkeitstraining, Psychoedukation, Pilates und je nach Tag viele weitere Kurse».

«Was für Kurse?», fragt meine Mutter nach.

«Die ganze Palette. Die Tage sind komplett durchgeplant, da bleibt kaum Platz für Freizeit. Am Sonntagabend erhalten wir jeweils den Terminplan für die Woche: Stabkampf, Musik, Tanz, Kunst, Massage und Akupunktur», leiere ich herunter. «Und Therapieformen, in denen wir lernen, unser eigenes Verhalten zu verstehen und auch, es zu ändern. In der Nähe gibt es sogar einen Pferdestall. Nur Delfine haben sie nicht.»

«Wieso Delfine?», fragt mein Vater und mustert mich skeptisch.

Ma flüstert ihm etwas ins Ohr. Als ich den besorgten Blick meiner Mutter sehe, verkneife ich mir einen giftigen Kommentar.

«Hast du manche Patienten schon näher kennengelernt?», fragt Sara.

«Mit denen aus meiner Abteilung komme ich klar …», murmle ich – sie weiss ja nicht, wie viele von ihnen bereits in meinen Blogstorys stecken.

«Die Stationsärztin und die zuständige Bezugsperson habe ich bei meinem letzten Besuch getroffen, als ich Katinka die Bücher vorbeibrachte», erklärt Sara meinen Eltern.

«Dr. Maggie und Felipe sind in Ordnung», bestätige ich. «Ansonsten nervt mich so einiges: Eigentlich wäre ich die Hauptfigur dieser Klamauk-Geschichte, aber sie schubsen mich herum, als ob ich eine Nebenfigur wäre.»

Mein Vater hustet. «Katinka, spiel kein Theater. Du bist in einer ernsten Lage. Schliesslich befindest du dich in einer Nervenheilanstalt!»

«Das sind alles Leute, denen du im Bus begegnen könntest!», antworte ich gereizt. «Du würdest bei den meisten nicht merken, dass sie anders sind. Lediglich die Gehirnfrequenz unterscheidet sich minimal von deiner.»

«Minimal? Herrgott, ich hoffe nicht!» Es sind nicht nur die Worte, es ist der Tonfall in seiner Stimme, der mich explodieren lässt. Sofort springe ich vom Stuhl und brülle meinen Vater an.

«Es nennt sich stationäre Klinik! Abteilung Angst – und Emotionsregulation! Keine Anstalt, kein Wachhaus! Weder Klapse, Burghölzli, noch Irrenanstalt!»

«Das mag ja sein, aber …»

«Kein Aber, verdammt! Nur weil ich eine aussergewöhnlich hohe Vorstellungskraft besitze, heisst das nicht, dass ich ein Sonderling bin! Scheisse, träumst du denn nie? Solange man die Bilder nachts träumt ist alles in bester Ordnung – doch wehe! der Zeiger rückt Richtung Tageslicht! Dann wendet sich das Blatt und man ist auf einmal verrückt! Ist Zeit allein die Grenze zwischen Traum und Wahn? Wer das behauptet ist selbst gestört!»

Betroffenes Schweigen.

Grimmig lasse ich mich wieder auf den Stuhl sinken. Das musste einfach mal gesagt werden. Doch mein Vater zeigt keine Einsicht. Stattdessen ballt er seine Fäuste, während meine Schwester bestürzt zu Boden blickt. Ma seufzt leise und blickt mich gerade voller Besorgnis an.

«Hast du auch genügend Bücher? Soll ich dir beim nächsten Besuch ein paar Exemplare aus deiner Bibliothek mitbringen?» Sofort beruhige ich mich. Bücher. Das ist das Codewort, um mich runterzubringen. Dankbar nicke ich ihr zu.

«In der Library bieten sie nur wenige Werke von echten Wortmagiern. Du weisst ja, gewisse Bücher lese ich nicht.»

«Dann hast du seit längerem keinen neuen Autor gefunden, was?», fragt sie – ganz die fürsorgliche Mama.

«Doch, ich hab den Sendker für mich entdeckt. Den kannte ich bisher noch nicht.»

«Was ist mit den Klassikern, die ich dir extra vorbeigebracht habe?», fragt Sara, fast ein wenig verärgert. «Stell endlich auf einen E-Reader um, das ist viel praktischer! Du schreibst ja auch auf dem iPad», findet meine Schwester, doch meine Mutter funkelt sie böse an. Sie behandelt mich wie ein zartes Porzellantässchen aus dem ehemaligen Café meines verstorbenen Grossvaters.

Genervt blicke ich sie an. Sie verstehen es anscheinend immer noch nicht: Es geht um die Tinte. Beziehungsweise um die Berührung meiner Fingerspitzen auf Papier und Tinte. Denn die schwarzen Buchstaben repräsentieren eine äusserst wertvolle Essenz: das Herzblut eines jeden Autors.

«Kürzlich las ich einen Schwedenkrimi, der handelte … »

«Das geht nicht, Walti, ich hab’s dir doch erklärt!», ruft meine Mutter vehement dazwischen.

«Was denn genau, Ma? Was hast du ihm erklärt?» Ich ahne nichts Gutes.

«Die sind zu brutal. Du solltest jetzt keine Hardcore Geschichten lesen, sondern solche, die dich aufmuntern und dein Gemüt beruhigen!»

«Sachbücher sind sowieso viel lehrreicher. Das habe ich schon immer gepredigt», brummt mein Vater, dieser Ignorant.

«Jetzt lass sie doch in Ruhe!», ruft meine Schwester – und ich komme mir vor wie damals, als ich noch zu Hause wohnte.

Ständig wollten sie mir die angesagten Jugendbücher andrehen. Es irritierte sie, dass ich lieber Klassiker las.

«Ist das dein bestes Paar Jeans? Du hast wohl nur das Nötigste gepackt, was? Da hat’s Löcher drin!», stellt meine Mutter fest.

«Tagsüber ist das okay», antworte ich, «zum Dinner herrscht Dresscode Abendgarderobe.»

Meine Schwester grinst, meine Ma sagt nichts, das hat ihr den Wind aus den Segeln genommen. Gut so – in Wahrheit habe ich seit meiner Taufe kein Kleid mehr getragen. Jeans und T-Shirt ist die praktische Arbeitskleidung, die ich für den Job des Lebens brauche. Betreten schauen mich meine Eltern an. Sie wissen nicht, wie sie mit meiner Krankheit umgehen sollen und weichen auf banale Themen aus. Das ist verständlich. Sie sind überfordert. Ich bin es auch. Selbst meiner Schwester fällt es sichtlich schwer, über meine Störung zu sprechen. Wahrscheinlich ist sie in Gedanken bei ihrem Baby und würde jetzt lieber davon erzählen, wie sie das Kinderzimmer eingerichtet hat. Vermutlich sollte ich sie fragen, ob die Wände rosa oder blau gestrichen werden. Doch sie kommt mir zuvor.

«Ist es ein wenig wie in einer Kurklinik?», fragt Sara.

«Das wäre schön.»

Wie aus dem Nichts taucht eine Falte zwischen Saras Augenbrauen auf. Was hat sie denn erwartet? Und schon werde ich wütend.

«Denkst du etwa, die Diagnose emotional instabile Persönlichkeitsstörung hilft mir, mich besser zu fühlen? In dieser Abteilung leben Menschen, denen es echt beschissen geht, die suizidgefährdet sind und ja, stell dir vor, manchmal zieht mich das runter! Insgesamt ist dieser Aufenthalt also sicher kein Zuckerschlecken!»

«Das … tut mir leid.» Sara blickt mich lange an. Endlich realisiere ich, dass sie gar nicht auf Streit aus ist.

«Ich bin immer noch ich. Und ich lasse mich nicht in eine Schublade stecken, egal, was die aus mir heraus analysieren. Das Gelernte versuche ich anzunehmen oder wenigstens zu verstehen – aber ich akzeptiere längst nicht alles. Es gibt vermischte Formen von Störungen.»

«Darüber habe ich gerade gelesen …», sagt Sara.

«Bei dieser Persönlichkeitsstörung unterscheidet man zwischen dem Typus mit geringer Impulskontrolle und dem Borderline-Typus mit verzerrtem Selbstbild», erkläre ich widerwillig.

Zwar hatte ich eine gewisse Erleichterung gespürt, als sie die Krankheit beim Namen nannten. Doch kann ich das vor meiner Familie nicht offen preisgeben.

«Ein Selbstverletzungsverhalten besteht bei dir jedenfalls nicht!», ruft meine Mutter dazwischen. Es klingt mehr nach einem Befehl, als nach einer Feststellung.

«Nein, da kann ich dich beruhigen. Mich betreffen die Module rund um die Impulskontrolle: innere Achtsamkeit, zwischenmenschliche Fertigkeiten, Umgang mit Gefühlen, Stresstoleranz.»

«Auch der Umgang mit starken Stimmungsschwankungen?», fragt meine Mutter.

«Ja», gebe ich zu.

«Und wir dachten immer, du seist in der Pubertät steckengeblieben», brummt mein Vater.

«Selbstentwertung betrifft in erster Linie die vom anderen Typus», ergänze ich, ohne auf ihn zu achten.

«Ach so. Ja, jetzt verstehe ich das», sagt meine Mutter zögernd und es ist offensichtlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Sara blickt sie stirnrunzelnd an, blättert dann erneut durch die Broschüre Emotionsregulation.

«Gemäss Frau Dr. Jakob zählt die Klinik rund 250 Patienten – und mindestens doppelt so viele Angestellte», sagt meine Mutter. «Über deine Krankheit hat sie uns nur das Nötigste berichtet. Vorhin hat sie uns lediglich eine Auflistung mit hilfreichen Webseiten überreicht». Der Vorwurf in ihrer Stimme ist nicht zu überhören.

«Dafür hat sie mir bei meinem letzten Besuch sehr ausführlich Bericht erstattet, Ma. Davon hatte ich dir doch erzählt.» Sara blickt zu ihrer Mutter, diese antwortet jedoch nicht, schüttelt bloss den Kopf.

«Für eine Psychiaterin wirkt sie zumindest … aufgeschlossen», stellt mein Vater fest. Wahrscheinlich findet er sie attraktiv. «Sie schien recht freundlich», fügt er an und schafft es, mich erneut zu provozieren.

«Das heisst gar nichts!», rufe ich genervt. «Freundlichkeit kann man vorspielen!»

Niemand sagt was. Während ich tief einatme, blicke ich aus dem Fenster und suche nach schwebenden Wattebäuschchen, die von Flugzeugen durchlöchert werden. Das hilft manchmal, mich abzulenken. Schliesslich reisse ich mich zusammen und erzähle ihnen notgedrungen die Originalversion meines einstudierten Textes. Abschliessend sage ich:

«Mit meiner Bezugsperson verstehe ich mich ziemlich gut, darum ist das Vertrauen da. Das ist ein wichtiger Faktor, denn von denen ist man quasi abhängig.»

«Was ist mit Medikamenten?», fragt mein Vater.

«Stimmungsstabilisierer sind zum Glück nicht mehr nötig, da habe ich mich irgendwann zur Wehr gesetzt.»

«Das ist ja schon mal was», sagt meine Mutter mit gefährlich zittriger Stimme. «Wir wollen ja nur, dass es dir gut geht!»

«Seit ich einzelne Patienten interviewen darf, geht es mir besser», beruhige ich sie, denn nichts wäre schlimmer, als meiner Mutter zuzusehen, wie sie in Tränen ausbricht.

«Du interviewst deine Mitpatienten? Stimmt – Sara hat davon erzählt, als sie von ihrem Besuch bei dir zurückkam.» Meine Mutter lächelt mich aufmunternd an.

«Fremde Menschen sind spannend. Sie sind wie von einem anderen Stern. Es ist inspirierend, ihren Lebensberichten zu lauschen – Material für meinen Kopf.»

«Was genau schreibst du denn?»

«Kreationen aus meinem Unterbewusstsein. Als ich mich vor ein paar Wochen besser fühlte, hatte ich erstmal meinen Jobverlust schriftlich verarbeitet. Danach erfand ich Geschichten über andere Klinik-Patienten und spann diese zusammen. Dabei habe ich mich selbst als Romanfigur eingesetzt; habe mich zu einer Person zurechtgeschrieben, die alle mögen würden.»

«Du schreibst also immer noch… und erst noch über diese … Insassen?», seufzt mein Vater und ich fühle mich zunehmend wertlos. Als ob er mich mit Absicht provozieren wollte, fährt er fort: «Einige dieser Insassen sind jedenfalls nicht unbedingt …» «Klinik-Klienten, Walti, ich hab’s dir doch gesagt!», flüstert meine Mutter so laut, dass ich es hören kann.

«Die Patienten dieser Klinik haben gewöhnliche Namen wie Müller und Meier!», betone ich aufgebracht. «Es sind normale Menschen, verdammt!» Mein Herz beginnt zu rasen, ich fühle mich verraten.

«Was heisst schon normal», versucht meine Mutter uns beide zu beschwichtigen. Doch ich habe meinen Standpunkt noch nicht klargemacht: «In der Therapie beschreiben sie gewisse Störungen als Phänomen – keine Schande. Dass die Gesellschaft psychische Krankheiten teilweise tabuisiert ist eine Schande.»

«Das Stigma?», fragt mein Vater. «Willst du damit sagen, die Welt da draussen sei verrückter als die hier drin?»

«Liebes, reg dich bitte nicht auf!» Meine Mutter wirft meinem Vater einen beschwörenden Blick zu und wieder fühle ich mich schuldig. Schuldig, anders zu sein.

«Wieso hast du dich uns nicht anvertraut, als du damals von diesem Peri verlassen worden bist? Sind wir denn wirklich so schlimm?», bricht es plötzlich aus Sara heraus. Meine Schwester. Diejenige, die mir vor wenigen Monaten indirekt verboten hat, sie anzurufen, da dies heutzutage unzumutbar sei. Ob ich denn nicht auf WhatsApp schreiben könne, wie alle andern auch.

«Peri, wer ist Peri?», fragt meine Mutter.

«Ihr Exfreund.»

«Ich will jetzt nicht über Peri reden!», rufe ich panisch.

Gerade höre ich, wie Sara meiner Mutter zuflüstert, dass diese Beziehung schon mehrere Jahre zurückliege. Zu allem Übel will mich meine Schwester auch noch in den Arm nehmen, aber ich stosse sie weg. Die Frustrationsgrenze ist erreicht, ich will nicht mehr mit ihnen diskutieren. Auch nicht über die Schübe, die Einbildungen und all die Dinge, die sie nur verwirren würden. Alles, was ich mir wünsche, ist, dass ihre Augen weder Mitleid noch Unverständnis preisgeben.

«Könnt ihr jetzt bitte wieder gehen?», frage ich direkt. Meine Mutter dreht ihren Kopf zu meinem Vater, dieser nickt nur müde. Sie fragen, ob sie mein Zimmer sehen könnten, doch ich verneine.

«Das ist nichts Besonderes. Bett, Pult, Stuhl, Kleiderschrank. Immerhin, es ist ein Einzelzimmer – ich hatte Glück. Von Anfang an betonte ich, dass ich meinen Freiraum brauche. Das hat gewirkt. Der Hauptgrund war jedoch das anfängliche Schlafmanko.»

«Oh, hattest du wieder schlecht geschlafen?», fragt meine Mutter, die das anscheinend nicht mal mitgekriegt hat, dass dies einer der Hauptauslöser für die Psychose war.

«Ja, aber das wäre wohl untertrieben.» Dabei denke ich daran zurück, wie fertig ich war, als ich mich selbst einliefern liess. Zuerst brachten sie mich in die geschlossene Abteilung, um mich im Auge zu behalten und eine etwelche Suizidgefahr erkennen zu können. Später liessen sie mich in die Krisenstation wechseln. Es war wohl Zufall, dass ich ein Einzelzimmer bekam, da die Klinik meist voll belegt ist.

Jemand berührt mich am Arm. Es ist mein Vater, der mich jetzt versöhnlich anlächelt und mich flüchtig umarmt. Während ich meine Augen schliesse und seine Umarmung steif erwidere, wartet meine Schwester schon ungeduldig, tut es ihm gleich und flüstert mir ins Ohr, dass es ein Junge wird.

«Das ist schön – ich freu mich für dich!», sage ich und bemühe mich, nicht zu weinen, als ich sie kurz drücke. Sie wiederum berührt sanft mein Haar.

«Schau dich nur an, Schwesterherz. Deine hohen Wangenknochen kommen so noch mehr zur Geltung… nur du schaffst es, ungeschminkt so hübsch auszusehen.»

War das etwa ein Kompliment? Nein, da muss wohl Ironie dahinterstecken.

«Oh, beinah hätte ich es vergessen!», ruft meine Mutter aus und greift nach ihrer Handtasche. Umständlich zieht sie ein Buch heraus.

«Grüne Tomaten. Das hast du doch damals gelesen, kurz bevor Grandpa starb. Das wird dir helfen, dich deinen Gefühlen zu stellen.»

«Danke, Ma», sage ich leise und nehme das Buch so vorsichtig entgegen, als ob es sich um eine hundertjährige, filigrane Kostbarkeit handeln würde. Auch sie umarmt mich und küsst mich sanft auf die Wange.

Als sich die Tür hinter ihnen schliesst, spüre ich eine gewisse Erleichterung – gleichzeitig aber auch eine Leere, die ich nicht erklären kann. Ich stehe noch eine Weile rum und lass meinen Blick über die Broschüren schweifen. Selbsthilfeorganisationen für Angehörige steht auf einer drauf. Wie ich das lese, wird mir bewusst, dass ich mit meinen siebenundzwanzig Jahren noch immer eine Last für die gesamte Familie bin. Hut ab – das schafft längst nicht jeder …

Immerhin hat mir meine Mutter eines meiner Lieblingsbücher gebracht. Und Sara hat mich diesbezüglich nicht mal aufgezogen. Früher hatte sie mir unterstellt, dass ich an den Buchstaben nuckeln würde wie ein Kind an einem Schnuller. «Was liest du denn da? The secret garden? Wie alt bist du eigentlich! Gib es zu, du lässt dich von den Geschichten trösten! » Ja, das mag sein. Sara ist die smarte, grosse Erwachsene und ich das dumme kleine Mädchen, das ewig Kind bleiben wird. Meine Schwester trifft es auf den Punkt und genau das treibt mich in den Wahnsinn. Dasselbe wurde mir während der Therapie gesagt: dass Betroffene mit meiner Störung oft in ein kindliches Verhaltensmuster zurückfallen. Sie erleben sich als Opfer ihrer heftigen Gefühlsschwankungen und reagieren auf Kritik unverhältnismässig impulsiv, denn sie haben ein grosses Bedürfnis nach Selbstkontrolle. Als ich das hörte, fühlte ich mich erst mal verarscht. Doch gleichzeitig war ich erleichtert: Es gibt also einen Grund, weshalb ich so bin, wie ich bin.

Zurück in meinem Zimmer, klappe ich mit zitternden Händen als erstes mein iPad auf. So, wie andere nach einer langen Sitzung gierig nach der nächsten Zigarette greifen. Es ist höchste Zeit, an meiner aktuellen Blogstory zu arbeiten. Um mich vor meinem inneren Gefühlschaos abzulenken, denke ich über die Worte meiner Ärztin nach und überlege, wie ich Sergios Geschichte umschreiben könnte. Sergio sitzt in der Geschlossenen. Darauf sollte ich vermutlich Rücksicht nehmen. Was hatte er sich gewünscht, als ich ihn vor wenigen Tagen interviewte? Kein Happy End für seine Frau – nur für sich selbst.

2 Jagdfieber

Folgender Text ist koffeinhaltig. Frisch gemahlen aus dem Leben eines … Patienten: Blogstory Jagdfieber

Die Nacht riecht nach verbranntem Holz, Bratspeck und Abenteuer. Fasziniert verharre ich auf meinem Klappstuhl und beobachte, wie das Lagerfeuer die Silhouetten der Herumsitzenden in engelsgleiche Gestalten verwandelt. Das Licht der Flammen lässt die Gesichter der Männer und Frauen sanft und jung erscheinen. Die Camp-Besucher sitzen direkt vor einem Baobab-Baum, plaudern und stellen sich dabei den Neuankömmlingen vor. Die Frau mit den Sommersprossen schaut mich an. Unsere Blicke treffen sich – eine Sekunde reicht, um mir Gewissheit zu verschaffen. Ihr Mann lacht laut über einen Witz, sie aber scheint gedanklich meilenweit entfernt. Ich lehne mich nach hinten in den Stuhl und betrachte staunend den Himmel: Hunderte von Sternen beleuchten das Schwarz.

In Gedanken beschwöre ich die Frau, mich anzuschauen. Seit dieses faszinierende Geschöpf mittags im Etosha-Camp eingetroffen ist, hat es kaum mit jemandem gesprochen, hat sich lediglich als Alina vorgestellt. Auch jetzt, beim entspannten Aperitif, bleibt sie erstaunlich wortkarg. Als ob das Reden die Atmosphäre störte. Als ob die Kulisse allein genügen würde. Nichts wird mich davon abhalten diese Fremde zu erobern, mit ihr zu schlafen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.

Direkt hinter dem dunklen Dickicht lauert die Gefahr, die unsere Urinstinkte erwachen lässt: zu jagen, zu lieben, zu töten. Nicht nur das Feuer knistert – ich fühle mich lebendig wie nie. Das ist Teil des Safari-Pakets, das zahlt man mit, ist ja auch teuer genug. Am liebsten würde ich hierbleiben und diese Szenerie zum Alltag machen. Am besten beantrage ich rückwirkend ein Arztzeugnis. Schliesslich hat mich mein Hausarzt dazu gezwungen, mir endlich mal eine Auszeit zu gönnen. Ich solle einen Ort auswählen, wo es keinen Handyempfang gibt. Seit zwei Tagen verbringe ich meine Zeit in einem der schönsten Camps Namibias – dem angeblichen Schlaraffenland der «Ruhesuchenden».

Alinas Mann unterhält uns mit irgendwelchen Storys über die Salzwüste. John ist nicht uninteressant, ein erfahrener Reisender. Er ist braungebrannt, seine Haut ledrig, trotz der Flammenretusche. Bestimmt ist er mindestens zehn Jahre älter als Alina. Die Touristen stammen aus verschiedenen Kontinenten, doch alle reden Englisch. Der Safariführer übernimmt das Wort und berichtet von seinen Jagderlebnissen, wie er sie wahrscheinlich jeder Reisegruppe aufs Neue erzählt. Die Gäste hören gespannt zu, lachen, nippen an ihren Drinks. Ich wünsche mir, dass John aufsteht und sich entfernt. Alle Vorschriften missachtet und alleine hinter einem Gebüsch verschwindet, um zu pinkeln … und dabei die schwarze Mamba übersieht.

«Hast du nicht gehört? Das Dinner wird serviert.»

Überrascht zucke ich zusammen. Meine Frau ist auch noch da. Die habe ich ganz vergessen.

«Jetzt schon?»

«Was ist bloss los mit dir? Hast du gerade deine Tabletten geschluckt?»

Jetzt fängt sie schon wieder damit an. Seit zwei Tagen beschwert sie sich, ich sei nicht mehr ich selbst, wirke abwesend und unnahbar. Es stimmt schon, ich fühle mich wie im falschen Film. Mit dem Titel: Das ist nicht meine Frau. Bloss ‘ne Statistin.

Wir stehen auf und gehen zu den Tischen, die halb gefüllten Weingläser noch in der Hand. Aus den Augenwinkeln beobachte ich, wie Alina in kleinen, anmutigen Schritten ihrem Mann folgt. Ihr langes, nussbraunes Haar fällt locker über ihre Jeansbluse. Ich will sie packen, sie an mich reissen. Doch John steht dauernd im Weg – direkt vor, dann wieder neben ihr.

Einige Meter hinter dem Baobab-Baum platziert, wartet ein prächtiges Buffet auf uns. Zwei Holztische sind mit festlichen Tischsets belegt, achtzehn Gedecke liegen bereit und werden von Kerzen beleuchtet. Als John stehen bleibt, nutze ich die Gelegenheit und setz mich schnurstracks neben Alina. Ihr Gesicht ist jetzt aufregend nah, sodass ich die Sommersprossen zählen kann. Anmutig schiebt sie eine Haarsträhne hinter das rechte Ohr. Meine Frau setzt sich mir gegenüber und weist mich voller Begeisterung auf die vielfältige Auswahl an Grilladen hin. John nimmt den Platz links von Alina in Beschlag und schenkt ihr Weisswein nach; dann reicht er die Flasche an mich weiter. Neugierig betrachte ich das Etikett: Nederburg Weingut – Südafrika.

«Danke. Wie lange bleiben Sie?», frage ich unvermittelt.

«Noch zwei Tage. Danach fliegen wir nach Hamburg zurück. Das hier ist unser letztes Camp.»

«Oh», bemerke ich. «Wir fliegen übermorgen an die Skeleton Coast. Danach in die Dünen.»

Mir wird kalt. Nur noch achtundvierzig Stunden, um meine Beute zu erobern. Meine Frau mischt sich ein und fragt in die Tischrunde, ob jemand in den roten Dünen war. Sie wechselt ein paar Worte mit John, versteht sich anscheinend gut mit ihm. Alina flüstert etwas in Johns Ohr, sofort werde ich eifersüchtig. Der Wein hilft, mich zu beruhigen, mich ein wenig schläfriger zu machen und mein dringendes Bedürfnis, diese Frau zu umgarnen, im Zaun zu halten. Die Konversation dreht sich um die Elefantenherde, die an einem Wasserloch entdeckt wurde und deren Spuren sie am folgenden Tag aufnehmen wollen. Sie reden von the big five, den fünf begehrtesten und grössten Tieren der Gegend. Mir kommt der Gedanke, dass der Mensch selbst das gefährlichste Tier ist.

«Weil er so unberechenbar ist», flüstere ich und ernte einen verwunderten Blick meiner Frau.

Das Moskitonetz ist kunstvoll über das hölzerne Himmelbett gespannt. Achtlos schiebe ich es auf die Seite und werfe mich erschöpft aufs Bett. Die eleganten seidenen Zierkissen schmeisse ich auf den Boden. Jede einzelne der acht Lodges ist mit luxuriösen Accessoires eingerichtet; alles ist aus edlem Leder, Holz und Stein. Der grösste Luxus ist jedoch die Natur selbst: die Möglichkeit, feuerrote Sonnenauf- und -untergänge am selben Tag zu erleben, die abendlichen Gratiskonzerte durch unsichtbare Zikaden und sonstigem Getier. Die limitierte Zahl der Gäste, sowie das Wertvollste von alldem: die Zeit. Die scheint hierorts um einiges gemächlicher zu vergehen.

Jeden Tag stehen wir in aller Herrgottsfrühe auf und gehen zeitig ins Bett, da die Safaritrips den Jagdgewohnheiten der Tiere angepasst sind. Noch nie war ich so müde, ich möchte nur noch eines: schlafen. Meine Frau liest noch, alle paar Sekunden rascheln die Seiten ihres Schundromans. Mit jedem page-turn werde ich aggressiver, ich will ihr das Buch aus den Händen reissen und es wie einen Frisbee weit weg Richtung Hyänenrudel werfen. Meine Gedanken erschrecken mich – seit Tagen erkenne ich mich selbst nicht mehr. Meine Fantasie will mich in den Abgrund reissen, samt meinen Hemmungen. Am liebsten würde ich mich jetzt davonschleichen, auf Pirschjagd gehen, eine ganz bestimmte Gazelle in ihrem Hauszelt besuchen. Bevor ich jedoch eine Jagdstrategie entwerfen kann, schlafe ich ein. So viel frische Luft bin ich nicht gewohnt. Zuhause hantiere ich normalerweise bis nach Mitternacht an meinem iPad, scrolle durch die Social Media, surfe durch die Internetwelt. Sie müssen lernen, die Grenzen zu erkennen und die echte Welt nicht zu vernachlässigen, hat mir der Arzt geraten, dieser Idiot, dabei wollte ich nur die schlaffördernden Medikamente abholen, die er mir versprochen hatte. Seit Monaten war mein Nacken verspannt, die Augenringe als fixes Make-up aufgetragen. Auch die Riesenschlange, die plötzlich auf meinem Bett liegt, wirkt irgendwie ausgebrannt, obwohl ich …

«Was ist denn los? Hör auf zu schreien!», ruft meine Frau. Es dauert einige Sekunden bis ich realisiere, wo ich mich befinde.

«Sorry, ich hatte einen Albtraum», brummle ich schlaftrunken.

«Das sind die Malariatabletten», beruhigt sie mich, «die bewirken manchmal merkwürdige Träume.» Sie dreht mir den Rücken zu, kurz darauf höre ich leises Atmen. Mir wird so heiss, dass ich nicht mehr einschlafen kann, ich fühle mich flattrig und nervös. Wenn ich doch nur nachchecken könnte … Plötzlich vermisse ich meine digitalen Begleiter, die sonst immer griffbereit auf meinem Nachttisch liegen. Mein Daumen zuckt ein bisschen. Während ich versuche gleichmässig zu atmen, konzentriere ich mich auf Alina, stelle mir vor, wie sie wie eine Gazelle über die Steinstufen des Camps hüpft. Als sie merkt, dass ich ihr folge, bleibt sie kurz stehen. Wartet auf mich, bis ich sie fast einhole. Sie spielt hard to get mit mir und schwenkt ihre Hüften kokett von links nach rechts. Und wieder von rechts nach links. Kraftvoll springe ich sie an und beisse ihr gierig in den Nacken. Alina stöhnt auf, wehrt sich, stärker, als ich erwartet habe. Sie rauft mit mir rum, lacht laut, knallt mir eine und küsst mich endlich leidenschaftlich.

Das Läuten des Telefons reisst mich aus meinen Träumen. Todmüde taste ich nach dem Hörer und brumme ein Guten Morgen. 5:50 Uhr: Seit wir hier sind, wecken sie uns täglich zur selben unchristlichen Zeit. Die Erkenntnis, dass ich Alina in den nächsten Minuten wiedersehen werde, wirkt jedoch Wunder. Ohne Vorwarnung schubse ich meine Frau aus dem Bett, greife nach meinen Shorts und schaue kurz nach draussen. Der Himmel ist an einigen Stellen orange und rosa bemalt, wie eine zaghafte Skizzierung auf einer mächtigen, dunkelgrauen Leinwand. In wenigen Minuten wird die Sonne aufgehen.

Als wir aus der Lodge treten, nimmt uns einer der Angestellten in Empfang und begleitet uns Richtung Hauptcamp, da sich Raubtiere in unmittelbarer Nähe aufhalten könnten. Die Luft ist kühl und frisch, schmeckt nach Morgentau und Mysterium. Vorfreudig atme ich tief ein. Irgendetwas wartet da draussen auf mich. Die Zukunft. So, wie ich sie mir in der Nacht ausgemalt habe.

Während des kleinen Frühstücks – Kaffee, Früchte und Kekse – berichtet der Safariführer von den Löwen, die ein anderer Ranger in der Nähe gesichtet hat.

«In fünf Minuten treffen wir uns vor dem Haupteingang. Wir teilen uns auf. Die erste Gruppe sucht die Löwen, die zweite die Elefantenherde.»