Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Der junge Sigmund Freud ist in die Hansestadt gereist, um seine Verlobte Martha Bernays zu sehen. Er hat Geldsorgen und ist froh, hier eine Patientin behandeln zu können. Doch auf dem Weg zu der jungen Frau macht er einen furchtbaren Fund: In einem Fleet der Speicherstadt findet er die Leiche eines Babys. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem toten Kind und dem Schicksal seiner traumatisierten Patientin? Auf der Suche nach Antworten gerät Freud in ein Netz von Lügen und Intrigen, das bis in die höchsten Kreise der Stadt reicht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 382

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

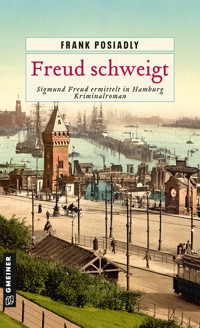

Frank Posiadly

Freud schweigt

Kriminalroman

Zum Buch

Hamburg 1886 Der junge Sigmund Freud ist verzweifelt. Mittellos wie er ist, wird er seine Wandsbeker Verlobte Martha Bernays nie heiraten können. Das Honorar für eine Hypnosebehandlung verspricht Abhilfe. Doch auf dem Weg zu seiner Patientin macht Freud einen furchtbaren Fund: In einem Fleet der Speicherstadt findet er die Leiche eines Babys. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem toten Kind und dem Schicksal der jungen Frau, die so dringend seine Hilfe benötigt? Die Suche nach Antworten führt den angehenden Arzt nicht nur in die verborgenen Tiefen der Seele seiner traumatisierten Patientin, sondern auch in die dunklen Gänge einer psychiatrischen Klinik vor den Toren der Stadt. Freud gerät in ein Netz von Lügen und Intrigen, das bis in die höchsten Kreise der Hansestadt reicht. Sein mächtiger Gegner schreckt vor nichts zurück, um ihn davon abzuhalten, die Wahrheit herauszufinden.

Frank Posiadly ist Autor und Psychologe. Das Handwerk des Schreibens hat er an der Axel Springer Journalistenschule und in der Drehbuchklasse des Filmstudiums Hamburg unter der Leitung von Hark Bohm gelernt. Seine Kurzfilme haben den Deutschen Filmschulpreis in Silber, den Shock Award und den Short-Tiger gewonnen. Neben Kriminalromanen hat er auch Drehbücher für TV-Reihen und Serien wie Tatort und ZDF-Herzkino geschrieben. In „Freud schweigt“ verbindet er seine Leidenschaft für das Krimigenre mit seinen Erfahrungen als Psychologe. Er lebt in Hamburg.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landing_Bridge_near_St._Paul%27s,_Hamburg,_Germany-LCCN2002713694.jpg

ISBN 978-3-8392-7876-5

1.

Das Wasser troff ihm aus dem frisch gestutzten Bart, dem für zu viel Geld geschnittenem Haar und seinem Anzug. Dem guten, den er so nötig brauchte wie der Maurer seine Kelle und der Schuster seinen Leisten. Nicht, um seine Blöße zu bedecken und ihn zu wärmen, sondern um ihn als einen zivilisierten Menschen zu kennzeichnen. Doch wie sollten Pantalon und Gehrock ihm ihre Dienste tun, wenn in dem gekämmten Garn, das sackförmig an seinen dünnen Gliedmaßen herunterhing, grauer Schlamm, aufgeweichte Kohlblätter und unzweifelhaft als solche zu erkennende menschliche Exkremente klebten?

Der Mann, der Sigmund Freud hieß – den Namen Sigismund Schlomo, den seine Eltern ihm gegeben hatten, hatte er schon als Oberschüler abgelegt – fühlte sich mit seinem Hamburg heute nicht befreundet. Die Fleete und Kanäle, mit denen er gerade Bekanntschaft gemacht hatte, waren berühmt für die stinkende Brühe, die von Ebbe und Flut wohl nur hin und her geschoben, niemals jedoch durch frisches Elbwasser ersetzt wurden. Alle Jahre wurden ihre Anwohner von der Cholera dahingerafft, die verlässlich wie die Gezeiten das Gängeviertel heimsuchte, ein Gewirr von Häusern, die sich in unkontrolliertem Wildwuchs miteinander verknoteten. Ratten tummelten sich selbst am Tag in den engen Gassen, in die niemals ein Sonnenstrahl fiel.

Als er das zarte Gesichtlein in dem vom Wind aufgewühlten Wasser des Fleets hatte aufblitzen sehen, hatte er noch an eine Sinnestäuschung geglaubt, für die er seine gereizten Nerven verantwortlich machte. Kaum eine Stunde hatte er mit seiner Martha für sich gehabt, dabei waren Monate seit dem letzten Zusammentreffen mit seiner Verlobten vergangen. Statt mit ihr zärtliche Worte zu tauschen, hatte er sich darin wiedergefunden, unter den Argusaugen der Prinzipalin von den Verhältnissen in seiner Ordination in Wien zu berichten. Ohne die Unwahrheit sprechen zu müssen, hatte er mit der Kunde einer vollen Praxis aufwarten können. Dass sich unter den Besuchern kaum mal ein zahlender Patient befand, hatte er indes diplomatisch verschwiegen. Allein schon Begeisterung für den unsäglichen Arztberuf zeigen zu müssen, strapazierte ihn über die Maßen. Er wusste, dass Marthas Mutter seine Ausführungen akkurat in Mark und Pfennig umrechnete. Ihr Blick hatte dabei unmissverständlich ausgedrückt, dass das Ergebnis zum Heiraten nicht reichte, worin er im Prinzip mit ihr übereinstimmte.

Es waren wohl die vom kabbeligen Fleet überspülten wasserblauen Augen in dem runden Gesicht gewesen, die ihn gezwungen hatten, trotz des Zweifels noch einmal hinzuschauen. Dass in ihnen der Glanz des Lebens erloschen war, stand fest. In der Klinik hatte er genügend Tote vor sich gehabt. Und so legte er keine besondere Eile an den Tag, als er dem Kanalufer in der Richtung des Ebbstroms folgte, der den nackten Körper träge mit sich führte. Immer wieder musste er sich vergewissern, dass das Gesicht wirklich da war, denn außer ihm schien niemand Notiz davon zu nehmen. Gerade wie in einem düsteren Traum, aus dem er nicht aufwachen konnte. Als er einen schwer bepackten Schauermann anzuhalten versuchte, stieß der ihn nur unwirsch zur Seite. Eine Frau mit einem weinenden Baby auf dem Arm und einem schmutzigen, in Lumpen gekleideten Mädchen an der Hand wich ihm mit vor Angst geweiteten Augen aus, als er sich ihr in den Weg stellte, um auf seine Entdeckung aufmerksam zu machen. Sein nächster Versuch galt einer alten Frau. Doch als er auf die Stelle zeigte, an der eben noch die bleiche Nasenspitze aus dem Wasser geragt hatte, war nichts zu sehen. Seine ungeduldigen Erklärungen konnte oder wollte sie nicht verstehen, drohte schließlich mit der Polizei und eilte ärgerlich davon.

So ging er, mittlerweile immer ärger an seiner Vernunft zweifelnd, weiter, bis er an eine Treppe kam, die die Schauerleute nutzen, um ihre Barkassen zu entladen. Das Wasser stand so tief, dass es die Ufermauer nicht erreichte und die Sicht auf einen schmalen Streifen schwarzen Schlamm freigab. Er stieg die rutschigen Stufen hinunter und starrte so lange in höchster Anspannung auf die graue Kloake, bis er fast schon überzeugt war, dass sein übermüdeter Geist ihm einen Streich gespielt hatte. Doch gerade als er, den Kopf verständnislos über sich selbst schüttelnd, wieder umkehren wollte, war ihm, als hätte er einen Finger gesehen, der sich, wie um dringend Meldung zu machen, aus dem undurchsichtigen Wasser erhob.

Von plötzlicher Panik ergriffen, schritt er auf die Stelle zu, versank bis über das Knie in dem weichen Sediment, verlor das Gleichgewicht und fand sich, unbeholfen mit den Armen rudernd, in dem Fleet wieder, dessen Kälte ihm den Atem nahm. Zu flach, um darin schwimmen zu können, und zu schlammig, um Halt auf dem weichen Grund zu finden, kämpfte er damit, den Kopf oben zu halten, was nur leidlich gelang, wodurch er zwei oder drei Schluck von der üblen Brühe nahm und wieder hinauswürgte. Das Wasser brannte in den Augen, sodass er es blind mit suchenden Händen durchpflügte.

Als er einmal auf einen weichen Widerstand traf, griff er entschlossen zu und ließ auch nicht los, als etwas kräftig an seinen Hosen zerrte. Nun war er gezwungen, auch sein Beinkleid zu halten, damit es ihm nicht verlustig ging. Obschon seine Lage immer unglücklicher wurde und er wusste, dass es nicht mehr um Rettung ging, ließ er doch den kalten, dünnen Unterarm nicht los, den er zu fassen bekommen hatte. Um die Kontrolle wieder zu erlangen, versuchte er, den toten Körper näher an sich heranzubringen, doch der hatte sich offenbar an einem Gegenstand verfangen. Den Kopf bekam er nun gar nicht mehr aus dem Wasser, sodass ihm die Luft knapp wurde. Wurde zunächst noch nur am rechten Bein gezogen, so spürte er das Zerren nun auch am linken. Er gab es auf, die Hose retten zu wollen, ließ ihren Bund los, griff mit der zweiten Hand nach dem toten Baby, befreite es, drehte sich auf den Rücken, schnappte nach Luft, zog die Beine gegen den Widerstand der Hände, die ihn hielten, an den Körper heran und gelangte so in Reichweite des Ufers, wo ihm von überraschend kurzen Armen aus dem Fleet geholfen wurde.

»Du bist wohl nicht von hier.«

Er blieb dem Jungen, der sich seine Hände an der geflickten Hose abwischte und nervös von einem Bein auf das andere trat, die Antwort schuldig.

»Sonst wärst du nicht in den Fleet gegangen.«

Freud kämpfte gegen den Würgereflex, sammelte Speichel und spuckte aus, um den salzig-bitteren Geschmack loszuwerden.

»Was im Fleet liegt, gehört der Hafenrunde. Da sollte man die Finger von lassen.«

»Der Hafenrunde«, brachte er erschöpft hervor.

»Polizei.«

Freud sah den Jungen an. »Wie alt bist du?«

»Mit Fremden rede ich nicht.«

»Siehst du das Baby auf meinem Arm?«

Der Junge sah ostentativ weg. Freud schätzte ihn auf etwa zwölf Jahre. Er hatte wache Augen. Sein Körper zeigte Anzeichen von Unterernährung.

»Wir werden die Polizei brauchen.«

»Du. Ich nicht.«

Der Junge machte Anstalten, die Stufen hinaufzurennen, doch oben hatte sich schon eine Menschenmenge eingefunden, die ihm die Flucht verwehrte. Der Entsetzensschrei einer Frau zerriss die vorübergehende Stille. Dann setzte Stimmengewirr ein. Jemand rief um Hilfe, die nicht anders als zu spät kommen konnte.

Freud versuchte immer noch, seine Gedanken zu sortieren. Seine Hose befand sich wieder am rechten Platz, was für seinen Geisteszustand nicht galt. Ein kräftiger Mann war mittlerweile zu ihnen gestoßen und hielt den Jungen in festem Griff. Er trug eine Ballonmütze und dazu eine Jacke aus grobem Stoff, die ihn als Hafenarbeiter erkennen ließen. Als er die Herausgabe des Babys forderte, schüttelte Freud heftig den Kopf und legte schützend die Arme um das leblose Bündel. Ihm war, als trüge er eine Totgeburt auf dem Arm, die er dem Leib des Flusses gewaltsam entrissen hatte. Dabei schlotterte er am ganzen Körper, was zu einem Teil dem unbarmherzig kalten Wind geschuldet war und zum anderen der tiefen Erschütterung, die er empfand. Ihm war dabei selbst nicht ganz klar, was in ihm vorging, war doch der Tod während seiner Ausbildung im Spital ein allzu vertrauter, wenn auch wenig geliebter ständiger Gast gewesen.

Als sich der Anlegestelle eine Ruderjolle näherte, die von einem Mann in einer doppelreihigen Uniformjacke mit glänzenden Knöpfen und beschirmter Dienstkappe vorangetrieben wurde, gelang es Freud, zumindest in Teilen die Fassung zurückzugewinnen.

Der Hafenpolizist, ein Mann um die 30, der das Boot mit ruhigem Schlag steuerte, rief Freud an, indem er sich als Officiant der elften Abteilung der Polizeibehörde auswies, ließ die Ruderjolle im Uferschlamm auflaufen und war mit zwei Schritten bei ihm. Seine Gesichtszüge waren ausgemergelt, und Freud kam nicht umhin, darin die Spuren ausgiebigen Alkoholgenusses zu bemerken.

Ihm widerstrebte es, dem Mann das Kind zu überlassen. Doch als der ihn mit sanfter Stimme ansprach, legte sich sein Widerstand. Er gab den, wie ihm erst jetzt gewahr wurde, bereits aufgedunsenen Körper heraus, der von seinem Gegenüber mit großer Umsicht entgegengenommen und in eine Decke gewickelt wurde. Als der Uniformierte es vorsichtig im Boot ablegte und mit einer Plane vor den Blicken der Umstehenden verbarg, löste sich etwas in Freud mit solcher Macht, dass ihm für einen Moment die Sinne schwanden.

6.6.1938

Dover sollte in zwei Stunden erreicht sein. Doch von den weißen Felsen war noch nichts zu sehen. Stattdessen Wasser, so weit er in der grauen Morgendämmerung blicken konnte. Es waren wohl die dunklen Wogen, die ihn in die Vergangenheit hinabgezogen hatten. Wenn er die Augen schloss, konnte er es darin schwimmen sehen. Ihm war, als ob es ihm etwas zurufen wollte. Nur konnte es sich weder gegen das Getöse der Maschine durchsetzen noch das Geschrei der Möwen, das Rauschen der Wellen oder das Murmeln des Windes übertönen.

Ein ganzes Leben hatte sich zwischen seine Erinnerung und ihre Wiederkehr gedrängt. War es wirklich nötig, ihr nach mehr als 50 Jahren mit der unbarmherzigen Wahrheitsliebe der Philosophen nachzuspionieren? Der Tumor fraß sich auf der Suche nach neuer Nahrung durch Kiefer und Gaumen und gebar auf seinem Eroberungszug ebenso viel Schmerz wie die Behandlung, die ihn zurückdrängen sollte. Dabei stand der Sieger in dieser Schlacht längst fest.

Wenn nur diese Stimme nicht wäre, die aus dem Wasser mit ihm zu sprechen suchte und die ihm wohl etwas Wichtiges sagen wollte. Er beugte sich über die Reling und versank in der Betrachtung der sich am Bug brechenden Wogen, deren weiße Gischt die Luft mit Salz vermischte. Jede heranrollende Welle versetzte dem stählernen Koloss einen kleinen Stoß. Dazu gesellten sich die Vibrationen der Turbinen, die aus dem Inneren des Maschinenraums von Deck zu Deck durch den Boden in seine Beine und von dort in seinen Bauch geleitet wurden. Eine Verständigung von einem Gedärm zum anderen. So winzig er sich selbst auf der Fähre ausnahm, so verlor sich das Schiff auf dem Meer. Unmöglich, dabei einen klaren Kopf zu bewahren.

»Willst du nicht wieder zu uns hereinkommen?«

Die Stimme ließ ihn zusammenzucken. Er hatte Annas Kommen nicht bemerkt.

»Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken.«

»Du musst dich nicht entschuldigen.« Er lächelte seine Tochter an.

»Geht es dir gut?«, fragte sie besorgt.

»Natürlich. Ich schnappe nur etwas frische Luft.«

»Wie kommt es, dass ich dir nicht recht glauben mag?«

Er nahm ihre Hand. »Vielleicht weil ein wenig zu viel von mir in dir steckt.«

»Oder von Mama.«

»Ja, das wird es wohl eher sein. Ihrem scharfen Blick ist in den vielen Jahren wohl nie eine Regung meiner Seele verborgen geblieben.«

»Und trotzdem hast du deine Versuche, sie vor ihr zu verbergen, nie aufgegeben.«

»Und sie hat mich ebenso wenig darin gewähren lassen wie du.«

Sie erwiderte sein Lächeln. »Warum hätten wir das auch tun sollen, wenn du doch immer mit gleichem Beispiel vorangegangen bist.«

Trotz ihres Lächelns fühlte er sich unter der forschenden Fürsorge ihres Blickes wie eine Gewebeprobe auf einem Objektträger.

»Vermisst du Wien etwa schon jetzt, bevor wir unser neues Zuhause überhaupt erreicht haben?«

»Sicher nicht. Die Stadt und ihre Menschen sind mir fremd geworden in den letzten Jahren. Einzig der behaglichen Vertrautheit der Berggasse trauere ich nach. Und doch fiel mir nichts im Leben leichter als dieser Abschied.«

»Trotzdem beschäftigt dich etwas.«

Er hob die Hände. »Ich gestehe, hochehrwürdiges Gericht!«

»Nimm mich bitte ernst.«

»Du musst etwas Nachsicht mit deinem Vater haben, in dem wohl doch mehr von einem alten Baum steckt, der sich gegen die Verpflanzung wehrt, als ihm recht und lieb ist.«

»Das verstehe ich doch.«

»Willst du nicht lieber deiner Mutter Gesellschaft leisten?«, fragte er.

»Sie schläft.«

»Aber wenn sie aufwacht, wird sie beunruhigt über deine Abwesenheit sein.«

»Dann störe ich dich wohl.«

»Ganz und gar nicht«, beteuerte er, »wie könntest du mich jemals stören? Und worin auch?«

»Du warst schon immer ein schlechter Lügner.«

»Ich werde gleich zu euch kommen.«

»Geht es dir gut?«

»Sicher.«

2.

Das Boot glitt unter den ruhigen Ruderschlägen des Polizisten nahezu lautlos auf dem Fleet dahin. Der Junge, der neben ihm auf der Bank kauerte, sagte kein Wort. Seine Blicke jedoch sprachen eine klare Sprache. Zorn glühte in seinen Augen. Freud, der sich durchaus den Regungen des Aberglaubens empfänglich wusste, fühlte sich von ihnen verflucht. Dunkel und böse schienen ihm die Gesichtszüge des Heranwachsenden plötzlich, der ihn doch so tatkräftig aus dem Wasser gezogen hatte. Das Unheimliche, das von ihm ausging, schob Freud, an seine eigene Vernunft appellierend, der Wirkung des toten Babys zu, das sich, in eine Decke gewickelt und unter einer Plane verborgen, mit ihnen an Bord befand. Wohl verfluchte der Junge sich eher selbst, weil er diesem Fremden geholfen und damit gegen seinen eigenen Grundsatz verstoßen hatte, im Fleet zu lassen, was darin schwamm.

Von den ungünstigen Umständen der Situation beeinflusst, konnte Freud nicht anders, als diesem Gedanken zu folgen. Denn wenn der Fluss mit seinen Verzweigungen ein Recht auf alles hatte, was in seinen Besitz geraten war, so musste er in Betracht ziehen, fehl daran getan zu haben, das Baby aus seiner nassen Grabstätte zu zerren. Vielleicht hatte er ungerechterweise dessen Totenruhe gestört und nun seinen Zorn geweckt.

Freud merkte, wie er zitterte.

»Wir sind gleich da. Dann bekommen Sie eine Decke«, versicherte ihm der Polizist mit monotoner Stimme.

»Danke.«

»Wie sind Sie zu dem Baby gekommen?«

»Ich habe es vom Trottoir aus gesehen. Niemand schien sich darum zu kümmern. Deshalb bin ich heruntergestiegen, um es aus dem Wasser zu ziehen.«

»Sie sind kein Hamburger.«

»Ich komme aus Wien.«

»Beruf?«

»Arzt.«

»Was führt Sie nach Hamburg?«

Freud fühlte sich durch die tiefe Schlucht der sich rechts und links auftürmenden Lagerhäuser bedrückt. Von den frisch gemauerten roten Backsteinfassaden der unaufhaltsam wachsenden Speicherstadt hallten die langsamen Ruderschläge des Hafenpolizisten mechanisch wie der Taktschlag zu einem Trauermarsch wider.

»Ich muss Sie bitten, mir Antwort zu geben.«

»Ich besuche meine Verlobte.«

»Deren Name ist?«

»Martha Bernays.«

»Wohnhaft in?«

»Wandsbek.« Er sah den Polizisten an. »Darf ich erfahren, wohin Sie mich bringen?«

»In die Wache der Hafenpolizei am Stadtdeich.«

»Was habe ich dort zu erwarten?«

»Wir werden nicht umhinkommen, ein Protokoll anzufertigen.«

»Dem armen Kind wird das auch nicht helfen.«

»Dessen bin ich mir wohl bewusst.«

Der Polizist bedachte Freud mit einem Blick, in dem er eine so große Müdigkeit zu erkennen glaubte, wie sie nur die lange Erduldung eines schweren Leides hervorbringen konnte. Die Müdigkeit des Fährmanns, der die Menschen seit Anbeginn der Zeit ohne Anteilnahme zum anderen Ufer geleitete.

Freud fühlte eine Hitze in sich aufsteigen wie von einem heftigen Fieber. Wolken schoben sich vor die tief stehende Sonne. Er sollte längst bei der Patientin sein, die ihm durch eine Freundin Marthas vermittelt worden war. Die Behandlung versprach, so viel Geld zu erbringen, dass er davon seinen Aufenthalt in Hamburg finanzieren konnte, der bisher nur durch eine großzügige Leihgabe des guten Josef Breuer abgedeckt war. Weil noch Zeit gewesen war, hatte er sich auf die Suche nach einem Tabakhändler begeben, obwohl doch Martha ihn, wie einst die Mutter das Rotkäppchen, eindringlich davor gewarnt hatte, von seinem Weg abzukommen. Sie fürchtete wohl, dass die Frauen, die abseits von Jungfernstieg und Gänsemarkt ihren Körper feilboten, Eindruck auf ihn machen könnten. Da er sich jedoch dagegen immun wusste, hatte er keine Bedenken gehabt, den Umweg in Kauf zu nehmen, sich dabei aber heillos in dem Gassengewirr des Gängeviertels verirrt.

»Sie begleiten mich bitte, und du auch, Junge!«, forderte der Hafenpolizist, sprang mit einer geschickten Bewegung vom Boot und vertäute es an dem hölzernen Anleger.

Als Freud sich erhob, geriet die Ruderjolle in Bewegung. Er taumelte, ergriff hastig die Hand, die ihm der Polizist anbot, und ließ sich von ihm an Land helfen. Nachdem auch der Junge von Bord gegangen war, nahm der Uniformierte das tote Baby auf und ging mit seinen Begleitern auf die Wache zu, einem mehr als bescheidenen Dienstgebäude. Dort wurde Freud von ihm angewiesen, in der Anwesenheit eines vierschrötigen Kerls auszuharren, der missmutig einen schmalen Tresen bewachte. Dahinter schloss sich ein weiterer Raum an, in dem der Officiant verschwand.

Freud nahm auf einer Holzbank neben dem Jungen Platz, der ihn mit noch finstererer Miene als eben anstarrte, und hoffte darauf, dass sich jemand an das Versprechen erinnern würde, ihm eine Decke auszuhändigen, in der er sich wärmen könnte.

Nach einer Weile erhob der Junge sich und trat an den Tresen heran. Der Vierschrötige, vollauf damit beschäftigt, einen gusseisernen Briefbeschwerer in der Form einer Hansekogge zu entstauben, der seinen Arbeitsplatz schmückte, ließ keine Reaktion erkennen, worauf der Kleine begann, in stetem Rhythmus gegen den Tresen zu treten.

»Was?«

Der Junge ließ sich von der donnernden Stimme nicht beeindrucken. Er stellte seine Fußarbeit ein und kündigte mit ruhiger Stimme an, dass er nicht länger in der Wache zu bleiben gedenke, da er sich nichts zuschulden habe kommen lassen.

Der Vierschrötige sah den Jungen perplex an. Jener nahm das als Zustimmung und schritt in größter Gelassenheit auf die Tür zu. Da aber kam der Vierschrötige hinter seinem Tresen hervor und setzte ihm, den Briefbeschwerer im Lauf ergreifend, nach.

Als Freud in die vor Zorn blinden Augen des Wachmanns sah, fürchtete er das Schlimmste und sprang auf. Der Polizist hatte den Jungen bereits fast erreicht. Dieser drehte sich nun, von dem Tumult alarmiert, um. Schrecken breitete sich in dem mageren Gesicht des Kindes aus. Freud packte es am Arm und riss es zur Seite, gerade noch rechtzeitig, sodass der Schlag des Wachmanns ins Leere ging.

Für einen Moment war nichts als das Schnaufen des Vierschrötigen zu hören. Dann öffnete sich die Tür des Hinterzimmers. Heraus trat ein korpulenter Mann mit einem voluminösen Backenbart, der sich von dessen fleischigen Ohren bis zu der prominenten Kartoffelnase erstreckte. Auf seine Frage, was vorgefallen sei, erklärte der Wachmann seinem Commandeur, dass der Junge einen Fluchtversuch unternommen hätte. Dieser trat nun auf den Beschuldigten zu, holte aus und versetzte ihm eine schallende Ohrfeige. Freud hob an zu protestieren. Der Commandeur wies ihn lautstark an zu schweigen und wandte sich dann wieder dem Jungen zu.

»Sieh zu, dass du Land gewinnst, ich will deine freche Fratze hier nie wieder sehen!«

Während der Angesprochene sich eilig verzog, raunte der Commandeur seinem Untergebenen etwas zu und entfernte sich dann wieder. Kaum, dass die Tür sich schloss, forderte der Wachmann Freud auf, an den Tresen heranzutreten, damit er ihn durchsuchen könne.

Freud, jeglicher Widerstandskraft beraubt, leistete der Anordnung Folge und ließ die peinliche Prozedur über sich ergehen. Große, von Schwielen und Narben übersäte Hände klopften ihn mit grober Gewalt ab und förderten neben einer geringen Summe Bargeldes ein kleines Fläschchen mit einem weißen Pulver zutage. Der Wachmann hielt das Glasbehältnis in der Hand, besah sich das Etikett und legte es zusammen mit dem Geld in eine Schale. Dann klopfte er an die Tür, wartete, bis ihm zu öffnen erlaubt wurde, empfing neue Anweisungen und geleitete Freud anschließend in das Zimmer.

In Ermangelung eines Stuhles blieb Freud vor dem großen Schreibtisch des Commandeurs stehen, der sich alle Zeit nahm, das Geld und die Flasche zu inspizieren. An der Wand hinter dem Tisch hing das Stadtwappen, dem Fenster gegenüber, aus dem man auf das Wasser schaute, befand sich ein verschlossener Schrank. In seinem Rücken wusste Freud den Officianten, der schweigend an der Tür stand.

»Hier riecht es. Meint Er nicht auch?«, tat der Mann mit dem Backenbart übellaunig kund.

Freud teilte den Eindruck. Zu seinen Füßen hatte sich eine trübe Pfütze gebildet. »Fleetwasser. Ein Souvenir aus Ihrem Hafen.«

Der Commandeur hielt das Fläschchen hoch. »Und was ist das?«

»Cocain.«

»Ich kann selbst lesen, was auf dem Etikett steht. Auch wenn Ihn das verwundern mag.«

»Ich behandle damit meine Migräne.«

»So, so.« Er legte das Fläschchen wieder an seinen Platz. »Er ist wohl Jude, wie mir zu Ohren kam.«

Freud schwieg. Eine bleierne Müdigkeit bemächtigte sich seiner. Er hoffte, recht bald wieder in den Besitz seiner Arznei zu kommen, von der er wusste, dass sie seinen Zustand positiv beeinflussen würde.

»Versuche Er nicht, das zu leugnen, ist doch die Familie Seiner Verlobten durchaus nicht unbekannt in unserer Stadt. Er sieht mich gut informiert, nicht wahr? Isaac Bernays, der Judenführer. In welchem Verhältnis steht Seine Verlobte zu ihm?«

»Sie ist seine Enkelin. Und er war Rabbiner, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben. Oberrabbiner der Stadt Hamburg.«

»Dann wird Er wohl in eine bedeutende Familie einheiraten.«

Freud ließ keine Antwort hören.

»Kommt her, um sich hier ins gemachte Nest zu setzen. Typisch für den Juden.«

»Wollen Sie nicht meine Aussage zu dem Kind aufnehmen?«

»Was mischt Er sich in Angelegenheiten ein, die nicht die Seinen sind? Dass Er nicht unter Arrest steht, hat Er einzig meiner freundlichen Unvoreingenommenheit zu verdanken, die ich Ihm rate, nicht auf die Probe zu stellen.«

Freud war mit einem Male hellwach. »Und wer untersucht den Tod des Kindes?«

Der Commandeur ließ seine Faust krachend auf den Tisch niederfahren. Mit hochrotem Kopf blickte er an Freud vorbei zu seinem Posten an der Tür. »Schaffen Sie mir den frechen Juden aus den Augen, Burmester!«

Der Officiant kam auf ihn zu, um ihn am Arm hinauszuführen. Zur Seite ausschreitend wich Freud dem Polizisten aus, trat an den Schreibtisch heran, steckte rasch Geld und Medizin ein, steuerte auf die Tür zu und verließ wortlos den Raum.

Draußen angelangt, tat er einen tiefen Atemzug, öffnete das Fläschchen, klopfte eine winzige Prise des weißen Pulvers in die Senke zwischen Daumen- und Zeigefingermittelknochen und sog es in einem kräftigen Zug von seinem Handrücken auf, worauf die Nasenschleimhäute mit einem scharfen Brennen reagierten, das ihm die Tränen in die Augen trieb. Bereits nach wenigen Momenten setzte die belebende Wirkung ein. Der Effekt war jedes Mal aufs Neue beeindruckend. Die Welt schien mit einem Schlag ein wenig heller, ihre Farbigkeit intensiver. Seine Müdigkeit wurde von einer frischen Brise davongetragen. Es schien, als ob sein Körper an Dichte und Festigkeit zunehmen und gleichzeitig an Gewicht abnehmen würde. Die physikalischen Gesetze der Schwerkraft büßten einen Teil ihrer Wirksamkeit ein. Wenn es stimmte, dass man auf dem Mond leichter war, so konnte er mit Fug und Recht behaupten, einen Mondflug unternommen zu haben.

Freud inspizierte die Umgebung. Der Weg, den sie im Boot vom Gängeviertel aus genommen hatten, war ihm versperrt, weil die Wache an einem Kanal gelegen war, der vom Fleet abzweigte. Also folgte er dem Lauf des Gewässers, ohne recht zu wissen, wo es ihn hinführen würde.

Bald stieß er auf eine schmale, gepflasterte Straße, die auf der wasserabgewandten Seite von gedrungenen Häusern gesäumt war, deren Bewohner vor ihren Türen standen und ihn in seinem triefenden Anzug begafften wie ein exotisches Tier. Der Zorn, der ihn in der Amtsstube gepackt hatte, pochte immer noch von innen gegen seinen Schädelknochen. Er musste an die Geschichte denken, die ihm sein Vater zu Schulzeiten erzählt hatte. Wie ihm im mährischen Freiberg ein Passant auf der Straße ohne Anlass die Pelzkappe vom Kopf geschlagen hatte und der Vater sich widerspruchslos gebückt hatte, um sie aus dem Schlamm zu ziehen. Das war der Moment gewesen, in dem er seine Achtung vor ihm verloren hatte. Sicher liebte er ihn noch und würde es immer tun, doch die Einbuße des Respekts hatte Freuds Kindheit vor der Zeit beendet.

Wohl lag darin auch der Grund, die Verbindung nach hinten hin zu kappen und das Heil in der Zukunft zu suchen. Eine entschiedene Flucht nach vorn, die jede Tradition hinter sich lassen musste, um mit aller Macht nach vorn zu drängen.

»Du bist doch Arzt, oder?«

»Sie. Nicht du.«

Er blieb stehen. Vor ihm saß der Junge auf einem Poller, an dem ein Boot festgemacht hatte.

»Es geht um meinen Bruder. Er spricht nicht mehr.«

Nach kurzem Zögern ging Freud weiter. Der Junge folgte ihm.

»An einem Tag hat er noch geredet wie ein Buch, und dann kommt er nach Hause und sagt kein Wort mehr.«

Freud wollte nichts von dem Jungen und seinen Problemen wissen. Er kam sich vor wie ein Stück schmutziges Strandgut. Unmöglich, so vor die Prinzipalin zu treten. Er hatte ja noch nicht einmal seine Patientin getroffen. Statt mit Geld kam er mit Kohlblättern in den Taschen und Scheiße am Hosenbein zurück.

»Ich kann deinem Bruder nicht helfen.«

»Aber Sie sind doch Arzt!«

»Das tut nichts zur Sache.«

»Haben Sie nicht so einen Eid geschworen, Kranke zu heilen?«

Der Junge packte ihn am Rockzipfel. Der Stoff fing an, bedenklich zu knirschen. Freud blieb stehen, damit die Tasche nicht ausriss. »Gibt es in dieser Stadt etwa keine Ärzte?«

»Die kann ich nicht bezahlen.«

»Aber mich kannst du bezahlen?«

»Ich habe einen Anzug. Ganz neu. Ungetragen.«

»Ich brauche keinen Anzug.« Freud zwang dem Jungen die Finger auf. »Du wirst mich jetzt gehen lassen.«

Freud konnte die Enttäuschung und Wut durchaus in den Augen des Jungen erkennen. Doch er wäre ein schlechter Arzt, wenn er sich davon affizieren lassen würde. Das war die erste Lektion gewesen, die die Klinik ihn gelehrt hatte.

»Ich hätte dich im Fleet ersaufen lassen sollen!«, fluchte der Junge.

»Du warst es doch, der gesagt hat, man soll nichts aus den Kanälen fischen.«

»Ich hatte wohl recht gehabt.« Der Junge bedachte Freud mit einem bösen Blick und trollte sich.

Freud sah dem Kind hinterher, das sich in seinem breitbeinigen Gang wie eine Miniaturausgabe der Hafenarbeiter ausnahm, die mit versteinerter Miene an Freud vorüberschritten. Er verspürte den Impuls, dem Jungen nachzulaufen. Doch als der in einem der Hauseingänge verschwand, erlosch die Regung umgehend.

3.

Die Kälte des Fleets war ihm in die Knochen hineingekrochen und hatte sich dort verschanzt. Sie hatte seinen Körper okkupiert und schien entschlossen zu bleiben. Er hatte nichts, was er ihr hätte entgegensetzen können. So krallte er sich an den letzten Rest Wärme in seiner Brust und versuchte, die kümmerliche Flamme, die dort noch flackerte, zu nähren. Doch es gelang nicht. Seine Eingeweide quollen von dem grauen Schlamm über, der keinen Widerstand in seiner durchlässigen Haut gefunden hatte und den er nicht mehr loswurde. Die faulige Brühe erstickte seinen Geist.

Freud lag in seinem Bett, die dicke Decke bis über das Kinn hinaufgezogen. Keine Droschke hatte ihn mitnehmen wollen, sodass er den Weg vom Hafen bis nach Wandsbek zu Fuß zurückgelegt hatte. Das möblierte Zimmer, das sein vorübergehendes Zuhause war, hatte er mit letzter Kraft erreicht. Die Zimmerwirtin, eine Frau mit kräftigen Unterarmen und ausgewaschenen Gesichtszügen, hatte den Kopf nicht gehoben, als er das Haus betreten hatte. Dabei wusste er ganz genau, dass sie ihn gehört hatte. Eine halbe Treppe über ihm hatte sie die Stiegen gewischt. Ganz gewiss nahm sie es übel, dass Martha gelegentlich vorbeikam, um ihm etwas zu essen zu bringen. Den ganzen Tag lang lauerte sie am Fenster auf deren Ankunft.

Wenn Martha dann kam, ließ sie, solang sie im Zimmer war, die Tür weit offen stehen. Dabei blieb sie ohnehin nie länger als ein paar gehetzte Augenblicke lang, denn die Prinzipalin richtete es immer so ein, dass sie auf dem kurzen Weg von der Bernays’schen Wohnung bis zu ihm in Begleitung war. Hatten sie Glück, dann war Marthas Tante, der es zu beschwerlich war, die Stiegen in den zweiten Stock zu nehmen, mit diesem Dienst betraut. Martha kam dann allein zu ihm hinauf, ging jedoch sofort ans Fenster, um ihrer Begleitung zuzuwinken.

Die ganze Welt schien es darauf abgesehen haben, sie voneinander fernzuhalten. Dass sie überhaupt seine Braut hatte werden können, war sowieso nur dem Umstand geschuldet, dass ihre Besuche nicht ihm, sondern seinen Schwestern gegolten hatten. Er selbst war jedes Mal der elterlichen Wohnstube entflohen und hatte sich in seinem Studierzimmer verschanzt, unfähig, Marthas geradliniger Lebendigkeit etwas entgegenzusetzen. Ihre Stimme und ihr Lachen waren durch die Wände zu ihm herübergedrungen und hatten ihm den beruhigenden Rückzug in seine Bücher verstellt. Wie ein eingesperrtes Tier hatte er in seinem Zimmer ausgeharrt, bis der Sirenengesang verstummt war und er wieder hinausgehen konnte.

Sein Zustand war immer schlimmer und schließlich unerträglich geworden, sodass er eines Tages vor der Zeit aus seinem Käfig gekrochen war. Auf und ab war er in der Wohnstube gelaufen, ohne ein Wort herauszubringen. Wie einer aus dem Spital hatte er sich aufgeführt und Martha mit seinen blöden Blicken erschreckt.

Und dann hatte sie ihn angesehen. In ihren Augen hatte eine Mischung aus Neugierde und milder Nachsicht gelegen. Er war stehen geblieben, immer noch nicht in der Lage, ihrem Blick zu begegnen. Bis sie ihn schließlich angelächelt hatte.

Weder die Prinzipalin noch irgendjemand anders hatte dieses Lächeln verhindern können. Und damit hatte die Mutter ihre Älteste verloren. Der überstürzte Umzug von Wien in den Norden nach der heimlichen Verlobung hatte nichts mehr daran ändern können. Sie hatte ihm seine Martha nicht mehr entreißen können, und nach den vier Jahren in Wandsbek hatte sie wohl langsam die Hoffnung aufgegeben, ihre Tochter standesgemäß zu verheiraten.

Nun musste sie mit ihm vorliebnehmen. Weil er nicht aufgegeben hatte. Nicht zugelassen hatte, dass Martha sich von ihm entfernte. Dabei war es die allergrößte Selbstsucht, sie mit seinen täglichen, drängenden Briefen an sich gebunden zu haben. Denn ohne sie war er doch nichts. Er brauchte sie, um nicht verloren zu gehen, und hatte im Gegenzug nicht mehr zu bieten als seine Entschlossenheit, sie nicht loszulassen.

25 war sie jetzt schon. Wie lange würde sie noch Geduld mit ihm haben? Als Arzt taugte er nicht viel, denn statt Patienten zu sehen, hatte er seine Ausbildung in Brückes Labor am Mikroskop verbracht und Zellen eingefärbt. Brücke selbst hatte ihm ernstlich geraten, diesen Pfad nicht weiterzuverfolgen, wollte er eine Familie gründen. Er war der Empfehlung gefolgt und hatte den Wechsel in Meynerts psychiatrische Abteilung geschafft. Zwar hatte er die Forschung aufgegeben, doch das Geld blieb weiterhin knapp. Sogar jetzt noch setzte er das wenige für seine hochfliegenden Ambitionen ein. Aber was hatte ihm die Reise zu Charcot in die Salpêtrière denn schon eingebracht? Zu Hause in Wien hielt Meynert ihn für einen Abtrünnigen, der sich in Paris von einem Blender hatte verführen lassen. Warum nicht gleich ein Zelt für Hypnosevorführungen auf dem Jahrmarkt aufstellen? Dabei brachte er selbst auf diesem Gebiet nicht viel zustande. Ihm fehlte es an Ausstrahlung dazu. Charcot, dessen Suggestionen niemals fehlgingen, hatte davon im Übermaß. Und auch Breuer war reichlich damit gesegnet. Die Herzen der Menschen flogen ihm zu, ohne dass er etwas dazu tun musste. Dass er Geld von dem älteren Kollegen nehmen musste, um seine Miete begleichen zu können, verfolgte ihn bis in seine Träume. Wenn er ein verantwortungsvoller Mensch wäre, hätte er Martha schon lange freigegeben.

»Hat Sie jemand in den Fleet geschubst?« Das Klopfen hatte er nicht gehört und deshalb auch nicht darauf reagiert. Die Zimmerwirtin stand trotzdem im Zimmer. »Das kommt leider vor, wenn man an den Falschen gerät.«

»Ich bin freiwillig reingesprungen.«

»Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen.«

»Nein, wirklich nicht. Es waren gewisse Umstände, die mich dazu bewegt haben.« Freud wünschte sich weit weg.

Die Frau stemmte die Arme in die Hüften. »Das war sicher kein Spaß.«

»Wahrlich nicht.«

»Achten Sie die Speisegesetze?«

»Ich würde jetzt lieber nicht darüber reden.«

»Ich weiß, dass das der Familie Ihrer Verlobten sehr wichtig ist.«

»Sie müssen wirklich entschuldigen, aber ich fühle mich etwas unpässlich.«

»Ich habe Aalsuppe mit Klüten. Die wird Ihnen helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Es gibt nichts Besseres.«

»Ja. Die Suppe würde mir wohl gut tun.«

Die Zimmerwirtin nickte zufrieden, verschwand und kam kurz darauf mit einem dampfenden Teller zurück. Freud fühlte sich noch nicht versöhnt mit der Stadt, doch er konnte das Bemühen seiner Vermieterin dankbar anerkennen. Der verbotene Aal, ein Fisch ohne rechte Flossen und Schuppen, tat ihm trotz des gewöhnungsbedürftigen Geschmacks gut. Ein wesentlicher Teil des Genusses lag in dem bescheidenen Sieg gegen die Prinzipalin, deren religiöses Regiment er mit der heimlichen Mahlzeit unterlief. Eine kleinliche Regung, die ihm nichtsdestotrotz Freude bereitete, auch wenn sie ihm nicht die schmerzlich vermisste Anwesenheit Marthas ersetzen konnte.

4.

»Danke. So sollte es wohl gehen.«

»Seien Sie nicht so furchtbar ungeduldig.«

Knochige Finger machten sich an seinem Kragen zu schaffen, zupften an den Ärmeln und zerrten an seinen Hosenbeinen. Die Zimmerwirtin hatte sich seines Anzuges angenommen und das Beste daraus gemacht. Sie entpuppte sich als eine wertvolle Verbündete in seinem norddeutschen Exil. Trotzdem wurde Freud unruhig.

»Nun halten Sie doch still. Sie sind ja schlimmer als mein Benjamin.«

Ihr Benjamin war bereits seit mehr als 20 Jahren tot. Für den Herzog von Lauenburg gegen die Dänen an die Schlei ausgerückt und nicht zurückgekehrt. Nur sein Glaube war ihr von ihm geblieben. Voll Eifer hatte sie ihre Prüfung vor den Rabbis abgelegt, unter Beweis gestellt, dass sie eine koschere Küche zu führen fähig war, und war mit dem Tauchbad in die jüdische Gemeinde aufgenommen worden. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie wieder begonnen, Hamburger Aalsuppe zu kochen. Fast fühlte Freud sich an dem Unglück, das sie am Vorabend so wortreich vor ihm ausgebreitet hatte, mitschuldig, hatten doch die Österreicher einen nicht unerheblichen Anteil an dem Überfall gehabt. Dass die Frau es ihrem neuen Gott übelnahm, sich nicht besser um ihren Mann gekümmert zu haben, kam ihm mehr als verständlich vor. Sich mit ihrer Aalsuppe für die Ungerechtigkeit zu revanchieren, schien recht und billig. Viel erstaunlicher war, dass sie dem angenommenen Glauben nicht vollständig den Rücken gekehrt hatte.

»Mehr kann ich leider nicht daraus machen«, entschuldigte sich die Zimmerwirtin und bedachte ihn mit einem Blick, dessen Innigkeit ihm einen Deut zu ausgeprägt erschien.

»Geht es Ihnen nicht gut?«

»Es ist alles in Ordnung. Ich bin nur etwas in Eile.«

»Suutsche, suutsche. Sie wollen doch nicht zu früh erscheinen. Dann wird die Dame gleich denken, dass Sie ein schlechter Arzt sind.«

»Da ich schon gestern bei ihr hätte erscheinen sollen, scheint mir, dass ich mich bereits ausreichend rar gemacht habe.«

»Ach was. Sie stehen in einer günstigen Position. Ihre Patientin wollte ja wohl um jeden Preis einen Arzt von außerhalb. Nutzen Sie das aus!«

»Wie Sie meinen.«

»Und lassen Sie sich bloß nicht mit Almosen abspeisen. Diese Leute sitzen auf ihrem Geld wie der Drachen auf dem Nibelungenhort.«

»Frau Becher, ich muss jetzt wirklich los.«

»Ich wollte Sie nicht aufhalten.«

»Das haben Sie nicht. Vielen Dank noch einmal für Ihre große Hilfe.«

»Dafür nicht.«

Draußen empfing ihn die warme Herbstsonne. Die Menschen auf dem Wandsbeker Markt schauten freundlich drein. Im Schatten des schlanken Turms der Christuskirche boten die Bauern der Umgebung ihre Äpfel, Kartoffeln, Wurzeln, Lauch und Sellerie an. Auf einem wackeligen Stuhl saß ein hutzeliges Männlein, das seine kunstvoll gefertigten Scherenschnitte anpries. Wenn alles gut lief, konnte er von seinem Honorar Martha porträtieren lassen.

So wirklich die Dankbarkeit gegen seine Wirtin auch empfunden war, trug es zu Freuds Erleichterung bei, ihrer herzlichen Zuwendung entkommen zu sein. Wohl sah sie in ihm ebenso sehr den Sohn, den sie nie gehabt hatte, wie auch den verlorenen Ehemann. Gerade in dieser Mischung der Affekte lag eine Macht, von der er sich bedrängt fühlte, und die ihn verlegen machte.

Er winkte eine offene Droschke herbei und nannte sein Fahrtziel. Der Kutscher, dessen rot geäderte Nase auf seinen überreichlichen Alkoholgenuss wies, verstand ihn nicht, sodass Freud sich dreimal wiederholen musste. Umgekehrt verstand auch Freud kein Wort, da der Mann nur des Niederdeutschen mächtig war.

Als er schließlich einstieg, entfalteten das Getrappel der Pferdehufe auf dem groben Kopfsteinpflaster und die schaukelnde Bewegung der Droschke eine leicht einschläfernde Wirkung, sodass sich Freuds Gedanken ohne Hindernis verselbstständigen konnten und gegen seinen Willen zu dem toten Säugling zurückkehrten. Er fühlte den kalten, nassen Körper in seinen Händen, spürte das Gewicht in den Armen. Die bleiche Haut wies oberflächliche Verletzungen im Bereich von Gesicht, Bauch und Beinen auf. Ritzungen, die möglicherweise beim Kontakt mit einem scharfen Gegenstand im Wasser entstanden waren. Im Geiste legte er dem Baby seine Hand auf die Brust und wunderte sich darüber, einen schwachen Herzschlag wahrzunehmen. Eine Sinnestäuschung. Doch dann riss es plötzlich die blauen Augen und den zahnlosen Mund weit auf. Es versuchte zu schreien, brachte jedoch nur ein unnatürlich tiefes, blubberndes Gurgeln hervor. Freud wendete das Kind auf den Bauch, klopfte ihm auf den Rücken, hielt es, als das keine Wirkung tat, kopfüber an den Füßen, klopfte weiter, hoffte inständig, dass es endlich den Schlamm aus seinen kleinen Lungen herauswürgen würde, steckte ihm den Finger in den Hals. Doch was er auch unternahm, zeigte keinerlei Effekt. Der Köper wand sich, krampfte sich zusammen, schüttelte sich.

Freud schrak aus seinem kurzen Dämmerschlaf auf. Seine Atmung ging schnell, Schweiß stand ihm auf der Stirn. Das Schlagen der Hufe dröhnte in seinen Ohren. Die Hände hatte er zu Fäusten geballt. Ehe er recht wusste, wo er war, hielt der Wagen mit einem so heftigen Ruck, dass er nach vorn rutschte.

Der Kutscher sprang vom Bock. Auf der Straße lag eine Katze in ihrem Blut. Der Mann schrie einem davonrumpelnden Bierwagen nach, nahm einen schweren Stein vom Wegesrand und schlug dem verendenden Tier damit den Schädel ein. Mit den Füßen schob er den Kadaver in den Straßengraben, stieg wieder auf, entschuldigte sich bei seinem Fahrgast und setzte die Fahrt fort.

6.6.1938

Der Wind zerrte an seinen ausgezehrten Gliedern. Es fiel ihm schwer, sich auf den klapprigen Beinen zu halten. Trotzdem hatte er darauf beharrt, alleine hinauszugehen. Den Ausflug an Deck hatte er mit Mühe gegen Annas fürsorglichen Widerstand durchgesetzt. Er stand bei seiner Tochter unter Verdacht, den Krebs mit Zigarren zu füttern, sobald er nicht unter ihrer Aufsicht stand, und hatte genug dafür getan, dass sie nicht ahnte, wie erschreckend gering sein Verlangen nach Tabak war.

Es tat ihm leid, sie so brüsk abgewiesen zu haben. Sie hatte seinem unausgesprochenen Wunsch, allein zu sein, ohne Widerspruch Folge geleistet. Dabei wusste er, dass die Zurückweisung sie nicht unberührt ließ, und fühlte sich deshalb schuldig.

Wenn er an Anna dachte, mischten sich stets Stolz und schlechtes Gewissen miteinander. Zu keinem seiner Kinder, die er doch unterschiedslos liebte, war die Verbindung so stark und eng. »Ein meschuggenes Mädchen« hatte ihre Tante Minna sie genannt. In ihrem Eigensinn hatte er dagegen schon immer auch die Brillanz ihres Geistes hindurchschimmern sehen.

Die Mühen der Reise hatte er nur ihr zuliebe auf sich genommen. Er wäre es zufrieden gewesen, in Wien brav sein Ende zu erwarten. Doch hatte er kein Recht darauf, sie einer solchen Gefahr auszusetzen. Wie sie daheim in der Berggasse aufgetaucht waren – Beschützer des gesunden Volkskörpers, die doch selbst die Krankheit waren – und alles Bargeld, dessen sie habhaft werden konnten, mitgenommen hatten. So viel hatte er bei einem einzigen Hausbesuch niemals einnehmen können. Dass sie ihm beim nächsten Überfall die Tochter entführt hatten, hatte ihn fast umgebracht. An jedem Tag, den er in Wien verharrte, hatte er sie einer größeren Gefahr ausgesetzt, und es war wohl sein größtes Vergehen im Leben, so lange die Warnungen der zahlreichen Mahner in den Wind geschlagen zu haben. Wenn Anna nicht aus der Haft der Gestapo zurückgekehrt wäre, hätte er sich das nie verzeihen können. Wie hatte er sich nur so sehr von der Müdigkeit seiner Knochen und der Bequemlichkeit seiner Seele verführen lassen können?

5.

Ein Dienstmädchen in weißer Schürze und blauer, frisch gestärkter Bluse öffnete ihm. Sie führte ihn durch die Eingangshalle in den Salon. Dort nahm er auf dem schweren Sessel Platz, den sie ihm zuwies. Das Mädchen bat ihn zu warten und entfernte sich. Die dicken Teppiche dämpften ihre Schritte. Nachdem sie die breiten Flügeltüren hinter sich geschlossen hatte, hörte er Treppenstufen knarren. Dann wurde es wieder still.

Freud betrachtete das Blumendekor der zart schimmernden Seidentapeten. Der Duft frisch gemahlenen Kaffees lag in der Luft. Sein Magen verlangte nach Nahrung. Er stand auf, ging ans Fenster und schaute dem Treiben auf dem Jungfernstieg zu. Eine Prozession offener Kutschen säumte die Ufer der Binnenalster. Kleine Gruppen von Spaziergängern genossen den wolkenlosen Himmel. Ein Gewirr freundlicher Stimmen, überlagert von vereinzeltem hellem Lachen drang von der Straße zu ihm herauf. Die Geschäftigkeit der Menschen draußen wurde aus Müßiggang geboren. Rund um die Alster schienen Not und schwere Arbeit nicht zu existieren.

»Doktor Freud?« Die Frau, die die Doppeltüren öffnete, war groß und schlank. Ihr Gang wirkte entschlossen, die blauen Augen blickten ihn geradeheraus an.

»Frau Hansen?«

»Wir haben nicht viel Zeit. Mein Mann ist im Bureau, wird aber bald wieder eintreffen.« Sie reichte ihm die feingliedrige Hand.

»Ich danke für die Einladung.«

»Fräulein Pappenheim versicherte mir, ihr Arzt sei voll des Lobes für Sie.« Eine Stimme, die es gewohnt war, Gehör zu finden.

»Doktor Breuer ist sehr großzügig in der Beurteilung meiner Arbeit.«

»Verfolgen Sie den gleichen Ansatz wie Doktor Breuer?«

»Er ist so freundlich, mich mit Rat und Tat zu unterstützen. Ich bemühe mich, von ihm zu lernen.«

Breuer hatte begonnen, Bertha Pappenheim, eine Freundin Marthas, unter leichter Hypnose von ihren Tagträumen erzählen zu lassen. Vorher war sie ohne wesentliche Besserung in unterschiedlichen Sanatorien und bei verschiedenen Neurologen gewesen. Tatsächlich waren einige Symptome wie Lähmungserscheinungen oder Sprachstörungen nach den Sitzungen verschwunden. Den Grund dafür konnten weder Breuer noch er erraten, hatten aber beobachtet, dass der Erfolg besonders zuverlässig einsetzte, wenn es gelang, die Erinnerung an das erstmalige Auftreten des Symptoms herzustellen.

»Darf ich davon ausgehen, dass dies alles unter uns bleibt?«

Nachdem Greta Hansen sich gesetzt hatte, nahm auch Freud wieder Platz.

»Selbstverständlich.«

»Sie kennen Fräulein Pappenheim persönlich?«, fragte sie.

»Ich bin ihr vor einiger Zeit begegnet.«

»Sie ist eine bemerkenswerte junge Frau. Intelligent, überaus sprachbegabt. In ihr steckt eine Dichterin. Sie hat sich sehr zufrieden über die Therapie geäußert.«

Freud wusste aus Breuers Berichten um die Fortschritte. Trotzdem konnte sich der seelische Zustand der jungen Patientin immer noch von Tag zu Tag drastisch ändern. Mal war es nur möglich, sich mit ihr in englischer Sprache zu verständigen, dann wieder verweigerte sie jede Nahrung. Sie konnte völlig gesund erscheinen und am nächsten Tag so außer sich sein, dass es nötig war, sie mit Chloralhydrat ruhigzustellen. Mitunter ließ sich der Eindruck gewinnen, dass ihre Persönlichkeit in zwei Hälften gefallen sei, von denen die eine psychisch normal und die andere geisteskrank war.

»Würden Sie sagen, dass sie heilbar ist?«

»Wie gesagt: Ich kenne sie nur sehr flüchtig. Zudem ist sie nicht meine Patientin.«

»Das scheint mir eine sehr zurückhaltende Prognose zu sein.«

»Es ist alles eine Frage der richtigen Methode.«

»In deren Besitz Sie sich befinden?«

Ihr abschätziger Blick tat seine Wirkung bei ihm. Die Kulisse tat dabei ihr Übriges. All die Insignien von Einfluss und Geld – die chinesische Vase auf der Kommode, das in Öl gemalte Konterfei eines Admirals, das ruhige Ticken der fein gearbeiteten Standuhr – sollten ihm seine eigene Bedeutungslosigkeit spüren lassen. Er fühlte sich wie vor Gericht, und es ärgerte ihn, sich dabei in der Verteidigung wiederzufinden. Dabei war sie es doch gewesen, die ihn gerufen hatte. Statt auf der Anklagebank sollte sein Platz auf dem Richterstuhl sein. Schließlich galt es, nicht seinen, sondern ihren Zustand zu beurteilen.

»Ein Arzt tut niemals gut daran, ohne Kenntnis der konkreten Umstände Heilung zu versprechen.«

»Ist das etwa die Absicherung desjenigen, der auf das Scheitern seiner Bemühungen vorbereitet ist?«