1,99 €

Mehr erfahren.

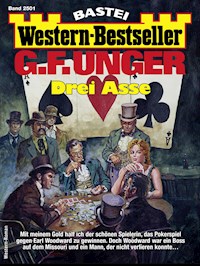

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Western-Bestseller

- Sprache: Deutsch

Es war in Fort Benton, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie saß mit vier hartgesottenen Burschen am runden Spieltisch und teilte die Karten aus.

Dabei lächelte sie.

Heiliger Rauch, dachte ich, was für eine Frau!

Ich kam aus dem Goldland und wollte mit dem nächsten Steamer den Big Muddy hinunter bis Saint Louis und von da aus weiter nach Texas. Denn Texas war meine Heimat. In Texas wollte ich mir von meinem Gold eine schöne Ranch kaufen.

Nur um mir bis zur Abfahrt des Dampfbootes ein wenig die Zeit zu vertreiben, war ich in die nobelste Spielhalle von Fort Benton gegangen und sah nun die Frau.

Es war eine von jener Sorte, die den meisten Männern in ihrem ganzen Leben nie begegnet und von der sie immer nur träumen können in einsamen Stunden. Aber sie saß da und teilte Pokerkarten aus.

Ich dachte: Ja, die wäre was für einen hungrigen Wolf wie mich. Die gibt es bestimmt nicht zweimal auf dieser Erde ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

Drei Asse

Vorschau

Impressum

Drei Asse

Es war in Fort Benton, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie saß mit vier hartgesottenen Burschen am runden Spieltisch und teilte die Karten aus.

Dabei lächelte sie.

Heiliger Rauch, dachte ich, was für eine Frau!

Ich kam aus dem Goldland und wollte mit dem nächsten Steamer den Big Muddy hinunter bis Saint Louis und von da aus weiter nach Texas. Denn Texas war meine Heimat. In Texas wollte ich mir von meinem Gold eine schöne Ranch kaufen.

Nur um mir bis zur Abfahrt des Dampfbootes ein wenig die Zeit zu vertreiben, war ich in die nobelste Spielhalle von Fort Benton gegangen und sah nun die Frau.

Es war eine von jener Sorte, die den meisten Männern in ihrem ganzen Leben nie begegnet und von der sie immer nur träumen können in einsamen Stunden. Aber sie saß da und teilte Pokerkarten aus.

Ich dachte: Ja, die wäre was für einen hungrigen Wolf wie mich. Die gibt es bestimmt nicht zweimal auf dieser Erde ...

Dann sah ich mir die vier Burschen an, gegen die sie sich beim Poker behaupten musste. Es waren Bosse, richtige gestandene Männer, hartgesotten, klug und erfolgsgewohnt. Jeder von ihnen hätte dieser schönen Frau eine Menge bieten können. Sie hätte sich nur für einen entscheiden müssen.

Doch sie versuchte lieber beim Poker zu bekommen, was sie haben wollte, ohne ihren Körper dafür hergeben zu müssen. Und das imponierte mir mächtig. Sie war also eine sehr selbstständige Abenteurerin und Glücksjägerin, eine richtige Tigerkatze.

Diese vier hartgesottenen Burschen betrachteten sie immer wieder wie Jäger ihre Beute. Oh, ich begriff, dass jeder sie klein machen wollte, um sie auf diese Weise bekommen zu können.

Und so spielte jeder von ihnen auch gegen die drei anderen. Denn nur der Sieger bekam die Beute.

Ich ahnte das alles mit feinem Instinkt, konnte es gewissermaßen wittern, erkannte es in ihren Augen, las es in ihren Gesichtern.

Aber sie wehrte sich prächtig. Ihre grünen Augen leuchteten im Lampenschein. Und ihr Haar leuchtete wie Rotgold. Ihr Reisekostüm hatte die Farbe ihrer Augen und schien das Werk eines erstklassigen Schneiders zu sein. All ihre körperlichen Vorzüge kamen dezent zur Geltung, so wie es der elegante Stil einer Lady erfordert.

Außer mir umgaben noch andere sogenannte Kiebitze im Kreis den Pokertisch. Doch alle hielten wir uns in respektvoller Entfernung, sodass sich die Spieler und auch die Lady nicht gestört fühlen konnten.

Aber jedem von uns war eines klar. Dort ging es um alles oder nichts. Und die Verlierer würden gewissermaßen Haut und Haare verlieren.

Sie begannen wieder ihre Einsätze zu machen, Karten zu kaufen und andere abzugeben. Und immer wieder erhöhten sie ihre Einsätze – nur die grünäugige Lady nicht. Sie schien bereits ihr Wunschblatt zu haben und war bereit, auf dieses Blatt alles zu riskieren, gewissermaßen bis in die Hölle und zurück.

Neben mir stöhnte einer der Zuschauer und sagte flüsternd zu seinem Nachbarn: »He, Bill, wer von denen blufft nun und wer nicht?«

»Das wird sich gleich herausstellen, Joe«, erwiderte jener Bill ebenso leise. »Es kommt gleich die Minute der Wahrheit.«

Und so war es auch.

Nacheinander zerbrachen drei der hartgesottenen Spieler an der Höhe der Einsätze.

In jeder der drei folgenden Runden stieg einer von ihnen aus, weil er nicht mehr die Nerven hatte, mitzugehen und überdies auch noch zu erhöhen.

Ja, drei von ihnen erwiesen sich als Bluffer, denen der Instinkt endlich sagte, dass ihr Blatt vielleicht doch nicht so gut war oder sich niemand herausbluffen lassen würde.

Sie gaben nacheinander auf.

Und somit waren nur noch die rassige Lady und ein Spieler im Spiel, der wie ein Dampfbootkapitän gekleidet war, ebenso gut auch ein Reeder sein konnte, dem eine Schiffslinie mit vielen Schiffen gehörte.

Dieser Mann schob sein ganzes Geld zu dem anderen in die Tischmitte und zeigte zwei blinkende Zahnreihen zwischen seinem sorgfältig gestutzten Bart.

»Lady«, sagte er, »jetzt will ich es wissen. Das da sind nochmals siebentausend Dollar. Wollen Sie immer noch im Spiel bleiben?«

Er ließ mich an einen Wolf denken, der sein Wild gestellt zu haben glaubte und sich schon auf das große Fressen freute.

Wir alle sahen auf die Lady.

Diese musste nun endgültig begriffen haben, dass der Bursche sie aus dem Spiel bluffen wollte. Denn dieses Spiel ging ohne Limit.

Sie war nun in Gefahr.

Denn wenn der Bursche mehr Spielkapital zur Verfügung hatte als sie, konnte sie nicht mehr im Spiel bleiben.

Und das war es, was er wollte. Es war dies eine grausame Variation von Poker. Es war ein Vernichtungsspiel.

Ich begann den Burschen zu verachten ja, sogar richtig böse auf ihn zu werden.

Sie schob all ihr Geld in die Tischmitte, und ich wusste, nun hatte sie alles gesetzt, was sie besaß. Ich hörte sie sagen: »Da sind die siebentausend Dollar, Mister. Und noch dreitausend Dollar mehr, Gehen Sie immer noch mit?«

»Sicher.« Er grinste. »Wenn Sie auch andere Werte als Bargeld anerkennen? Ich habe ein Dampfboot an einer der Landebrücken meiner Reederei liegen. Es ist zehntausend Dollar wert. Wenn Sie das anerkennen, bringe ich es ins Spiel, halte also Ihre dreitausend und erhöhe um weitere siebentausend. Wollen Sie?«

Er war nun fest davon überzeugt, dass er sie in der Falle hatte.

Selbst wenn sie auf sein Angebot nicht einging und es ablehnte, ein Dampfboot, das sie nicht einmal kannte, als Zehntausend-Dollar-Einsatz zu akzeptieren, bekam er gewiss von der Spielhalle dafür genügend Geld, um sie zur Aufgabe zu zwingen.

Poker ohne Limit ist ein Vernichtungsspiel.

Ich hörte sie sagen: »Mister, ich habe keine siebentausend Dollar mehr, um in dieser Runde bleiben zu können. Wollen wir nicht aufdecken und sehen, wer gewonnen hat?«

»Nein, Lady«, erwiderte er.

Und dann wandte er sich an einen der Hauspolizisten und sagte: »He, mein Freund, geh zu deinem Boss und frag ihn, ob er Earl Woodward gegen Sicherheit zehntausend Dollar vorstrecken will. Geh, mein Freund und beeile dich. Wir wollen die Lady nicht warten lassen.«

Ich hatte nun genug.

Und es war nicht nur die rassige Schönheit dieser Frau, nicht deren Ausstrahlung und weil ich im Goldland schon viele Monate keine auch nur einigermaßen ansehnliche Frau gesehen hatte – nein, es war etwas anderes, was mich zum Eingreifen zwang. Vielleicht war auch ich ein Spieler, der nun alles auf das Spiel der Lady setzen wollte, vielleicht war es mein Instinkt, der mir sagte, dass sie gewinnen würde – oder vielleicht wollte ich nur, was auch dieser Woodward im Grunde wollte: sie.

Und so sagte ich: »Lady, nehmen Sie doch das Angebot dieses Gentleman an. Ich habe für zehntausend Dollar Gold bei mir. Damit stehe ich Ihnen zur Verfügung. Lassen Sie sich nicht aus dem Spiel bluffen.«

Sie sah ein wenig zur Seite und konnte mich nun gründlich betrachten.

Was sie da sah, war ein indianerhafter Bursche, der wie ein richtiger Mann aussah, der sich bisher überall behauptet hatte, wohin er auch kam. Und sie kannte sich aus mit Männern, dies sah ich in ihren Augen.

Plötzlich lächelte sie. In ihren grünen Katzenaugen funkelte es. Ja, sie war eine verwegene Abenteurerin.

Sie nickte mir zu.

»Ja, das machen wir«, sprach sie und wandte sich an diesen Woodward.

»Das Dampfboot ...«, begann sie. »Ist es wirklich zehntausend Dollar wert? Womit können Sie das glaubhaft machen?«

Da lachte der Mann, der sich Woodward genannt hatte, und griff in die Innentasche seiner Jacke, holte dort einen Umschlag heraus und entnahm diesem ein Papier, das wie eine Urkunde aussah.

»Ich habe den Steamer ›Belle Lily‹ heute Nachmittag gekauft. Hier ist die Urkunde, auf der auch der Kaufpreis vermerkt ist.«

Er warf die Urkunde auf den Geldhaufen in der Tischmitte.

Dann sah er mich an.

»Her mit dem Gold, Mister!« So forderte er, und ich sah ihm an, dass er sich seines Sieges sicher war.

Heiliger Rauch, dachte ich, wenn der nun wirklich eine bessere Karte hat als die Lady ...

Aber ich weigerte mich, den Gedanken zu Ende zu denken.

Denn dann hätte ich mich einen Narren nennen müssen, der acht Monate in einer einsamen Schlucht nach Gold wusch, um alles in wenigen Sekunden wieder zu riskieren.

Die Lady sah erneut zu mir empor.

Und da wusste ich, dass ich jetzt nicht mehr kneifen wollte.

Also trat ich an den Tisch heran, nachdem ich zuvor meine schwer gefüllte lederne Reisetasche aufgenommen hatte, die ich zuvor zwischen meinen Füßen abstellte.

Sie war mit zehn Säckchen Goldstaub gefüllt. Sie nahmen nicht viel Platz ein, doch sie waren schwer. Ich stellte die Tasche auf den Tisch, und ich trat dann nicht wieder zurück, sondern verhielt.

»Dann lasst endlich sehen«, verlangte ich. »Denn diese Lady bleibt im Spiel.«

Der Kreis der Zuschauer rückte nun näher. Sie alle waren voller Spannung. Manche stöhnten richtig, als hätten sie Bauchschmerzen. Andere schnappten nach Luft. Aber alle wollten es sehen.

Denn ihrer Meinung nach mussten die Lady und dieser Woodward beide ein erstklassiges Blatt haben, wahrscheinlich einen Flush.

Es gibt ja beim Poker zehn Kartenkombinationen, auf die ein Spieler sein Geld setzen kann.

Und für die Leser meiner Geschichte, die sich vielleicht nicht so auskennen, will ich diese Möglichkeiten oder Kartenwerte kurz aufzählen.

1. Fünf verschiedene Karten.

2. Ein Paar und drei beliebige Karten.

3. Zwei Paare.

4. Ein Drilling und zwei beliebige sonstige Karten.

5. Eine Straße, also fünf aufeinander folgende Kartenwerte in beliebigen Farben.

6. Ein Flush, also fünf Karten gleicher Farbe in beliebigen Werten.

7. Ein Full House, also ein Drilling und ein Paar.

8. Ein Vierling, also vier gleiche Werte und eine beliebige Karte.

9. Ein Straight Flush, also fünf aufeinander folgende Kartenwerte in einer Farbe.

1O. Ein Royal Flush, also gewissermaßen ein Straight Flush, der jedoch mit einem Ass als höchstem Wert beginnt.

Das also sind die Kombinationen.

Und als die Lady nun aufdeckte, da sahen wir, dass sie ein Full House hatte, drei Asse und zwei Zehnern, also die viertbeste Kombination.

Nur noch drei bessere Werte waren möglich.

Was hatte dieser Woodward?

Das fragten wir uns.

Nun, er hatte einen Flush, aber es war der niedrigste. Es waren zwar fünf Karten der gleichen Farbe, nämlich Pik – aber es waren keine aufeinander folgenden Werte. Es war die fünfbeste Kombination beim Poker.

Und so stöhnten und fluchten sie alle, machten sich Luft. Die Spannung löste sich.

Woodward starrte zu mir hoch, und ich wusste, er war nun mein Feind. Ich hatte mich in seine Interessen oder Belange eingemischt. Ich war dieser Schönen mit meinem Gold zu Hilfe gekommen – und er hatte nicht mehr kneifen können und auch nicht wollen, darauf vertrauend, dass sie ebenso bluffte wie er und sein Blatt vielleicht doch ein wenig besser war.

Ich sagte: »Mister, wenn dies da die Besitzurkunde für den Steamer ›Belle Lily‹ ist, dann tragen Sie den Namen der neuen Besitzerin ein mit einer Übereignungserklärung.«

Wieder starrte er mich an. Und in der Runde wurde es wieder still. Sie alle wollten nun hören, wie es weiterging.

Aber er griff sich die Urkunde vom Geldhaufen, faltete sie auseinander und holte einen Tintenstift aus der Tasche.

Er leckte daran und fragte: »Lady, wie ist Ihr Name?«

Nun schwiegen sie wieder alle. Denn jeder wollte ihren Namen hören.

»Ich bin Miss Dixi Seatle«, hörten wir sie sagen. Dann aber sah sie mich an und fragte: »Und wie ist Ihr Name, mein Freund? Sie müssen ihn sagen, weil Ihnen die ›Belle Lily‹ zur Hälfte gehören wird. Auch Ihr Name muss eingetragen werden.«

»O ja«, knurrte dieser Woodward, »diesen Namen wüsste ich auch gern.«

Und er sah mich dabei unmissverständlich an und ließ mich den Anprall seiner Feindschaft spüren. Ja, er war mein Todfeind geworden. Er gehörte zu jener Sorte von Männern, denen man nicht in den Weg kommen darf.

Ich zögerte noch, ihm meinen Namen zu nennen. Warum auch? Ich wollte keinen Anteil von einem Dampfboot, das »Belle Lily« hieß. Was sollte ich damit? Ich wollte heim nach Texas und mir dort eine Ranch kaufen oder aufbauen. Ich war kein Flussmann.

Doch natürlich begriff ich, warum die schöne Frau, die sich Dixi Seatle nannte, mich dabeihaben wollte. Denn was hätte sie allein mit einem Dampfboot anfangen können? Sie hatte einen Partner und Beschützer verdammt nötig.

Ich aber hatte genug. Und so schüttelte ich nur den Kopf und nahm meine schwere Reisetasche mit dem Gold vom Tisch.

Sie alle betrachteten mich.

Und ich kam mir wie ein Feigling vor, als ich sagte: »Lady, ich möchte keinen Anteil an einem Dampfboot. Was mich betrifft, so bin ich nicht mehr im Spiel.«

Nach diesen Worten ging ich, drängte mich durch den Kreis der Zuschauer und verließ die Spielhalle.

Als ich draußen auf der Uferstraße von Fort Benton war, da atmete ich auf und dachte mit einem Gefühl der Erleichterung. Heiliger Rauch, in was wäre ich da hineingelaufen, wenn ich weitergemacht hätte? Ich musste verrückt gewesen sein, ihr mit meiner ganzen Goldausbeute beizustehen und damit meine zukünftige Ranch aufs Spiel zu setzen wie ein hirnloser Narr. Mit was hat die mich denn so verzaubert?, fragte ich mich immer wieder. Welcher Teufel hat mich geritten?

Aber ich fand keine Antwort auf meine Fragen.

Es hatte mich einfach danach gejuckt, einer schönen Frau beizustehen. Und ich hatte da noch keine Ahnung davon gehabt, wen ich mir dadurch zum Feind machte.

Das kam erst später. Deshalb machte ich mich davon.

Es war nach Mitternacht. Alle Hotels waren überfüllt. Und es wimmelte von Menschen.

Entweder wollten sie ins Goldland oder sie kamen von dort.

Am nächsten Morgen sollten zwei Dampfboote die Reise stromabwärts beginnen. Doch ich hatte keine Passage mehr bekommen. Jeder Platz war schon belegt, selbst die Deckplätze zwischen dem Feuerholz, das überall auf dem Schiff gestapelt war.

Ich musste in Fort Benton warten, bis ein weiteres Dampfboot für die Reise stromabwärts Passagiere aufnahm. Und dies konnte noch einige Tage dauern, lange Tage und Nächte für mich, der die ganze Zeit seine Goldausbeute mit sich herumschleppen musste, wohin er auch ging.

Ich wusste, Fort Benton war voller Banditen.

Und ich hatte die Tasche mit dem Gold mitten auf den Spieltisch gestellt. Alle Zuschauer wussten, dass sich zehntausend Dollar in Gold darin befanden.

Verdammt, ich hatte mich – nachdem ich nach vielen Monaten wieder unter die Menschen kam – wie ein hirnloser Narr benommen.

Und daran war nur die schöne Dixi Seatle schuld.

Ihr Anblick und ihre Ausstrahlung hatten mich herausgefordert. Plötzlich hatte ich mich als edler Ritter erweisen wollen, der einer schönen Prinzessin zu Hilfe kommt.

Ich Narr!

✰✰✰

Ich verschwand erst einmal in der ersten dunklen Gassenmündung und verharrte dort, um den Ausgang der Spielhalle zu beobachten.

Drei Mann kamen nacheinander heraus, so als hätten sie es mächtig eilig. Doch dann verhielten sie und sahen sich um. Sie blickten nach links, nach rechts und auch hinüber, wo der Fluss mit den Landebrücken und den daran festgemachten Schiffen die Hafenstraße begrenzte.

Ich wusste mit untrüglicher Sicherheit, dass sie nach mir Ausschau hielten und sich nun fragten, wohin ich verschwunden war.

Denn selbst in diesem Leben und Treiben hier auf der Hafenstraße hätten sie mich entdecken müssen. So schnell hätte ich auch nicht im nächsten Lokal verschwinden können.

Ich wusste, sie würden sich jetzt an die kleine Gasse erinnern, die den Spielsaloon von einer Tanzhalle trennte, in deren oberen Räumen die Tanzmädchen auch Liebe verkauften.

Ich wandte mich und machte, dass ich davonkam.

Als ich das Ende der Gasse erreicht hatte, befand ich mich in einem Neubaugebiet von Fort Benton. Hier war es jetzt still und leer. Erst bei Tagesanbruch würde es wieder lebendig werden, wenn die Handwerker erneut ihre Arbeit aufnahmen. Es entstand hier eine zweite Hauptstraße, die wie die Uferstraße verlief und von Wohn- und Geschäftshäusern gesäumt werden sollte.

Ich hielt am Ende der Gasse an, zog meinen Revolver und behielt auch die schwere Tasche in der Hand.

So wartete ich hinter der Ecke eines langen Schuppens.

Wahrhaftig, sie kamen. Ja, sie hatten begriffen, dass ich nur durch diese Gasse verschwunden sein konnte.

Aber sie rechneten nicht damit, dass ich auf sie wartete. Und so kamen sie in ihrer Eile ziemlich sorglos. Sie wollten mich in der Mond- und Sternennacht einholen oder zumindest meine Fluchtgeräusche hören.

Es machte mir nicht viel aus, dass sie zu dritt waren. Ich empfing sie. Einem schlug ich den Revolverlauf über Stirn und Nase. Den zweiten traf ich mit meiner schweren Tasche und schlug ihn damit von den Beinen. Und den dritten trat ich in den Leib. Sie kamen dann nicht zu gleicher Zeit hoch. Ich machte sie richtig klein, bis sie sich nicht mehr rührten.

Ja, ich war ein ziemlich rauer Bursche, der sich körperlich auch gegen Preiskämpfer behaupten konnte. Ich war durch viele Kämpfe gegangen und besaß die Reflexe eines Wildkaters.

Habe ich eigentlich schon meinen Namen genannt? Nein? Nun, mein Name ist Steve King, ja Steve King.

Ich machte, dass ich wegkam, und am liebsten hätte ich mich unsichtbar gemacht oder mich wie eine Maus in einem Loch verkrochen.

Ich ging wieder durch die Gasse zur Uferstraße, ließ die stöhnenden und vorerst kampfunfähigen Kerle hinter mir zurück. Aber ich wusste, so sehr ich sie auch klein gemacht hatte, sie würden sich irgendwann in den nächsten Minuten aufrappeln und die ganze Bande alarmieren.

Dann begann die große Jagd auf mich.

Verdammt, wohin sollte ich?

Es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder besorgte ich mir wieder ein Pferd – ich hatte das Tier, auf dem ich auf Schleichwegen aus dem Goldland kam, verkauft – und ritt wieder einsame Wege, oder ich musste an Bord eines Dampfbootes, das möglichst bald ablegte.

Vielleicht aber war noch etwas anderes möglich. Wenn ich irgendwo hier am Fluss ein Boot fand – und wenn es auch nur ein Kanu war, dann konnte ich mich flussabwärts treiben lassen.

Vielleicht nahm mich dann unterwegs ein Schiff auf, wenn es einiges Brennholz verfeuert hatte und deshalb auf dem Deck wieder Platz zur Verfügung stand. Ich wusste, dass die Kapitäne dieser Dampfboote jeden Dollar mitnahmen, den sie kriegen konnten.

Und so machte ich mich auf der Uferstraße auf den Weg. Überall, wo Schiffe an den Landebrücken lagen, standen Posten an den Gangways. Sicherlich wurden auch die Flussseiten bewacht.

Die Nacht war zu hell, um sich an Bord schleichen zu können. Überdies hätte es auch nur Sinn gehabt bei Booten, die schon unter Dampf standen, also bald ablegen würden.

Ich fand eine leere Landebrücke und stieg das Ufer hinunter, bis das Wasser meine Stiefel erreichte.

Ich hatte mich nicht getäuscht. Unter der Landebrücke lag ein kleines Boot, eine Art Dingi.

Ich überlegte noch einmal kurz. Sollte ich in Fort Benton bleiben und mich mit den Goldwölfen herumschlagen, bis es mir gelang, eine Passage zu bekommen? Oder sollte ich das Dingi losmachen und mich stromabwärts davonschleichen?

Ich entschied mich für Letzteres. Denn ich wollte nicht schießen und töten müssen.

Im Dingi lagen auch Ruder.

Und so entschloss ich mich, die Flucht zu ergreifen.

Dabei dachte ich wieder an die wunderschöne, rassige und so reizvolle Dixi Seatle.

Wie mochte sie mit diesem Woodward klargekommen sein?

Ich dachte mit Bedauern an sie und verspürte auch ein gewisses Schuldgefühl, weil ich ihr nicht weitergeholfen, sondern mich davongemacht hatte.