Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SWB Media Publishing

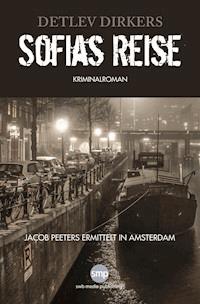

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Während die niederländische Hauptstadt nicht nur von frühlingshaften Temperaturen, sondern auch von einer Einbruchs- und Überfallswelle bestens organisierter Banden heimgesucht wird, bereitet sich der Amsterdamer Commissaris Jacob Peeters insgeheim auf eine ausgiebige Segelsaison auf dem Ijsselmeer vor. Außerdem hegt er die Hoffnung, die langjährige Ehe mit seiner Frau Manou wieder kitten zu können. Und auch der Segelunfall mit tödlichem Ausgang auf dem Ijsselmeer scheint schon bald bei den Akten zu liegen. Wenn da nur nicht der Wetterbericht gewesen wäre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 438

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Detlev DirkersGAME OVER

Detlev Dirkers

GAME OVER

Tod auf dem Ijsselmeer

Commissaris Jacob Peeters ermittelt in Amsterdam

Kriminalroman

swb media publishing

Die Personen und Handlungen des Romans sind bis auf die wenigen Personen der Zeitgeschichte, die eher beiläufig Erwähnung finden, frei erfunden. Doch die Fantasie kann gar nicht schnell und groß genug sein, um nicht von der Realität des Alltäglichen überholt zu werden.

Detlev Dirkers 2015

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist unzulässig und strafbar.

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Speicherung in elektronischen Systemen.

1. Auflage 2016

ISBN 978-3-945769-02-7

© 2016 Südwestbuch Verlag, Gaisburgstraße 4 B, 70182 Stuttgart

Lektorat: Dr. Heiger Ostertag, Stuttgart

Titelgestaltung: Sig Mayhew/www.mayhew-edition.de

Titelfoto: © Andreas Dengs_pixelio.de

Satz: swb media publishing

Druck, Verarbeitung: Rosch-Buch, Scheßlitz

Für den Druck des Buches wurde chlor- und säurefreies Papier verwendet.

www.swb-verlag.de

„Eine Hand für dich und eine Hand fürs Boot!“

Alte Seglerweisheit

Die Hauptpersonen

Kees Bakker

Setzt alles auf eine Karte und landet im Wasser.

Vincent Meijer

Sorgtsich um seine Familie und erlebt unangenehme Überraschungen.

Anton und Huber

Trinken Whisky und kommen nicht von der Stelle.

Han Molenaar

Muss alleine Essen gehen.

Ruud Visser

Ist ein Halunke mit wenig Skrupel.

Liang Zuko Wong

Agiert gern im Verborgenen und isst mit Vorliebe Dim Sum.

Die Prada Gang

Bewegt sich zwischen Spargelfeldern und Edelboutiquen.

Dianne II

Ein einsames Boot, das allein auf dem Ijsselmeer zurückbleibt.

Die Polizeiassistenten Mieke Dekker und Klaas van den Broek

Geben ihr Bestes und müssen noch dazulernen.

Commissaris Jacob Peeters

Wollte segeln und nicht Verbrecher jagen.

1

Kurz bevor er das gleißende Licht sah, das seinen schmerzenden Kopf umgab, wünschte sich Kees Bakker, er könnte noch einmal anfangen und ein ganz anderes Leben führen. Ein besonneneres Leben, das ihn nicht wie auf einer Achterbahn im Wechselbad von Zweifeln, Aufbruch und Enttäuschung allein ließ. Doch dazu war es zu spät. Ließen sich die Ereignisse noch einmal neu ordnen, und dieses Mal nur sachlich und ohne innere Zwänge, er würde es anders machen. Besonders der Grund, warum er hier an diesem Ort war oder besser, sein musste, schmerzte ihn und machte ihm die Jämmerlichkeit seines ganzen Lebens und besonders dieser Situation deutlicher als je zuvor. Doch es war wirklich zu spät. Kees Bakker spürte einen dumpfen Aufprall, der ihm all die entschlossenen Gedanken, die zu einer endgültigen Entscheidung hätten führen können, im Nu aus dem Kopf trieb. Es blieb nur noch Schmerz. Dumpfer, betäubender Schmerz. Und dieses helle Licht, das sich in seinen Kopf einbrannte wie ein Laserstrahl und sämtliche Farbspektren des Regenbogens in grellen, entsetzlich unruhigen Bewegungen durchlief. Er schmeckte Blut. Sein Blut. Dem Schmerz, der von seinem Kopf Besitz ergriff, folgte ein weiterer Stoß, der ihn in der Hüfte traf. Er konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und stürzte. Dabei spürte er, wie sich etwas Metallisches in seinen Körper bohren wollte. Noch bevor er diesen Schmerz, der ihn in die Knie zwang, genau lokalisieren konnte, wurde sein ganzer Körper von Wasser umhüllt. Er war ungewollt in die Schwerelosigkeit eingetaucht. Die Schwerelosigkeit des Wassers, die er, wie das Wasser selbst, immer so geliebt hatte. Weil es für ihn Freiheit und Kontinuität bedeutete. Die Freiheit, jederzeit aufzubrechen und die alten Orte zu verlassen, neue Ziele anzusteuern und alles auf Anfang zu setzen. Wie bei einem guten Spiel, bei dem man alles gewinnen konnte. Und alles verlieren. Doch jetzt wusste er, dass das Wasser nicht sein Freund war. Er war zu schwach, um zu tun, was er immer tat, wenn er im Wasser war. Er konnte nicht schwimmen, er war wie gelähmt von den Schmerzen. Alles was er konnte, war, die Luft anzuhalten und vielleicht einen klaren Gedanken zu fassen. Mit jeder Sekunde, die er länger die Luft anhielt, spürte er die Schmerzen in seinem ganzen Körper wachsen. Im Kopf, in der Hüfte, und vor allem in der Lunge, bis er reflexartig nach Luft schnappte.

Doch da war keine Luft.

Da war nur Wasser. Unendlich viel Wasser, das sich nun in seiner Lunge sammelte.

Das war der Moment, in dem Kees Bakker sein Bewusstsein verlor.

Und nur wenig später sein Leben.

Für ein Mayday war es zu spät.

2

Commissaris Jacob Peeters war nicht ganz bei der Sache, während er die Unterlagen auf seinem Schreibtisch betrachtete und sortierte. Der Begriff Sortieren war schon ein bisschen übertrieben für diese Tätigkeit. Es war mehr ein Umschichten von Akten und einzelnen Blättern, von einer Seite des Schreibtisches auf die andere Seite. Der Sinn seines Handelns war ihm selbst völlig unklar, aber auch egal. Er wollte eigentlich nur seinen Gedanken freien Lauf lassen, um Pläne für das kommende Frühjahr zu schmieden. Pläne, die Spannenderes versprachen, als seine Unterlagen, die er geistesabwesend bearbeitete.

Für ihn war jedes Frühjahr vor allem immer auch eine kommende Segel-Saison. Besonders jetzt, wo er nicht nur die Akten, sondern auch sein Leben, zumindest teilweise, neu ordnen musste. War man eigentlich gemeinsam tatsächlich weniger allein, als wenn man einfach nur alleine war? Also physisch allein? Er hatte jetzt Zeit genug, um darauf eine Antwort zu finden.

In den Niederlanden wurde mittlerweile fast jede zweite Ehe geschieden, hatte er gelesen. Der Bund fürs Leben schien eine Mogelpackung zu sein. Und ausgerechnet er musste dieser Statistik weitere Nahrung liefern. Auch, wenn es keine Scheidung war, war die räumliche Trennung für viele Paare doch meistens eine Vorstufe davon. Manou wollte so nicht mehr weitermachen. Sie hatte ihm ihre Entscheidung an einem Wochenende im vergangenen Februar klar gemacht. Etwa acht Wochen war das nun her. Sie wollte ausziehen aus der gemeinsamen Wohnung im Amsterdamer Nordwesten in der Tuinstraat. Hier im Jordaan ganz in der Nähe des Zentrums wohnten sie schon fast so lange, wie sie verheiratet waren. Es gab viele quälend lange Gespräche über den Sinn ihrer Beziehung, über Versäumnisse, die zugegebenermaßen zumeist auf seiner Seite zu verbuchen waren, und über Manous Forderung, dass auch eine Ehe keine statische Institution sei, sondern ein fragiles Gebilde, das mit Leben und Energie erfüllt werden müsse. Und um alles, was lebendig sei, müsse man sich nun mal kümmern. Dieses Engagement, so ihre ebenso wütende wie ernüchternde Quintessenz, habe er in all der Zeit ihres Zusammenlebens sehr vermissen lassen. Manou wollte einen Schlussstrich ziehen. Jetzt, wo die Kinder langsam auf eigenen Beinen standen, wollte sie durchatmen können und diese festgefahrenen Strukturen aufbrechen. Eine Trennung, vielleicht nur auf Zeit, aber sie wollte, dass etwas passierte. Jacob Peeters musste die Schuld bei sich selbst suchen. Sein Job war ihm immer wichtig gewesen und die Familie stand nicht selten hinten an. Hätte er eher verstanden, was auf dem Spiel stand, wäre seine Beziehung zu Manou, der Frau, mit der er alt werden wollte, vielleicht nicht so ins Wanken geraten. Er hatte mit ihr seine Zukunft geplant. Vielleicht lag da schon der Kardinalsfehler und es waren nicht die Pläne für ihre oder ihrer beider Zukunft sondern eben nur für seine eigene Zukunft. Hatte Manou da keine Rolle gespielt? Oder vielleicht nicht die Entscheidende? Es sah ganz danach aus.

„Du bist einfach nicht konfliktfähig, ziehst dich bei allem raus, was eine gemeinsame Entscheidung erfordert“, sagte sie oft, wenn er abends aus dem Präsidium nach Hause kam und nur seine Ruhe haben wollte. Ihre Kritik war gerechtfertigt, aber er wollte die Konsequenzen lange Zeit nicht wahr haben. Jacob Peeters hatte die Organisation der ganzen Familie seiner Frau überlassen, während er sich auf seine Ermittlungsarbeit und die besonderen Arbeitsbedingungen berief und damit eine wunderbare Ausrede für die eigene, fehlende Verantwortung fand. Aber sie akzeptierte das nicht mehr. Nicht auf Dauer und nicht nach mehr als zwanzig Jahren Ehe. Peeters musste diese Veränderung nach und nach begreifen. Er hatte ihr vorgeschlagen, sie solle in der Wohnung bleiben. Er könne stattdessen aufs Boot ziehen. Und er hoffte, damit eine vorübergehende Lösung gefunden zu haben, die ihnen genügend Zeit ließ, vielleicht einen Neustart zu wagen. Oder ihre Ehe endgültig zu beenden.

„Sag mal, Jacob, hast du in Sachen ‚Prada-Gang‘ mittlerweile irgendetwas Handfestes, das wir dem Hoofdcommissaris anbieten können?“, unterbrach ihn Dick Mouthaan in seiner etwas gedankenverlorenen Tätigkeit. „Der Alte steht unter Druck. Die Abgeordneten aus dem Rathaus und die Presse fragen ständig an.“

„Warum fragt er mich nicht selbst?“

„Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil er immer noch glaubt, ich bearbeite den Fall“, antwortete Dick Mouthaan. „Am besten, du gehst zu ihm und machst ihm das noch mal klar, wer hier für welche Fälle zuständig ist.“

„Später“, hörte Jacob Peeters sich antworten. Für Dick Mouthaan war die Sache erst mal erledigt. Er hatte die Bitte weitergegeben, und jetzt sollte Jacob Peeters möglichst schnell Fakten schaffen.

Dick Mouthaan war genau wie Jacob Peeters Commissaris bei dem Polizeibezirk, der für die Stadt Amsterdam zuständig war. Im Gegensatz zu Jacob Peeters, der derzeit so etwas wie ein vorgezogenes Sommerloch bei den Ermittlungsfällen hatte, war das Team um Dick Mouthaan mit intensiven Ermittlungen im Rotlicht-Milieu beschäftigt, den Walletjes östlich vom Damrak, nicht weit von Chinatown. Die Prostituierten kamen aus aller Welt und das meistens nicht legal. Höchstens ein Drittel der Frauen, die dort arbeiteten, besaßen einen niederländischen Pass.

„Wird sich denn jetzt auf den Walletjes was ändern?“, fragte Peeters Dick Mouthaan, der sich gerade einen viel zu starken Automatenkaffee aus der Kantine geholt und zu Peeters ins Büro gesetzt hatte. Beide kannten sich seit der Ausbildung und hegten so etwas wie eine kollegiale Freundschaft, die sich aber ausschließlich auf die Arbeitszeit beschränkte.

„Nein, ich glaube, das wird uns nur noch mehr Arbeit bringen“, sagte Dick Mouthaan.

Peeters spielte mit seiner Frage auf den langjährigen Rechtsstreit der Stadtverwaltung an, die die Zahl der Fenster-Bordelle um fast vierzig Prozent senken wollte. Und vor kurzem vom niederländischen Staatsrat auch die Erlaubnis dazu bekommen hatte.

„Es wird auf den Walletjes selbst vielleicht übersichtlicher für uns. Vermutlich wird sich die Szene aber einfach in andere Stadtteile verschieben, und dann wird es erst recht unübersichtlich“, meinte Dick Mouthaan etwas resigniert.

„Zumindest müssen die Frauen, die auf den Walletjes bleiben, dann ihre Preise nicht noch weiter senken“, vermutete Peeters.

Die Finanzkrise hatte scheinbar über Umwege auch das Amsterdamer Rotlichtviertel erreicht. Der Minimumpreis von 50 Euro war in letzter Zeit auf 20 Euro gesunken. Oder die Frauen mussten sich gezwungenermaßen auf dubiose Sexualpraktiken einlassen, um genügend Geld zu verdienen, damit wenigstens die Tagesmiete von rund 150 Euro für ihr „Fenster“ zusammen kam. Es war ein Teufelskreis.

„Im Rathaus glauben sie, sie könnten das Problem lösen, indem einfach der Rotlicht-Bezirk verkleinert und stattdessen Galerien und Modeläden angesiedelt werden. Das wird aber nicht klappen“, sagte Dick Mouthaan. „Ganz sicher nicht.“

„Wenn es das einzige Rezept ist, das die Politik gegen Kriminalität zu bieten hat, werden wir die Leidtragenden sein, die die Folgen ausbaden müssen“, pflichtete Peeters bei.

„Werden wir wohl. Aber das ist im Moment eher eins meiner kleineren Probleme.“

Dick Mouthaans Team beschäftigte sich aktuell mit skrupellosen Menschen, die auf „den Wallen“ ihr Unwesen trieben und vor nichts zurückschreckten. Mehrere Drogentote im Viertel gingen bereits auf ihr Konto.

„Irgendwer verkauft dort todbringende Cocktails aus Heroin und unberechenbaren Chemiekeulen“, sagte Dick Mouthaan nachdenklich. „Und wir haben so gut wie keine Anhaltspunkte, woher das Zeug kommt.“

Dieser Fall nahm vorerst die gesamte Aufmerksamkeit Dick Mouthaans und seines Teams in Anspruch, so dass er bei einer der routinemäßigen Teambesprechungen am Wochenbeginn seine Ermittlungen in Sachen Prada-Gang an Jacob Peeters hatte abgeben können. Der war damit einverstanden gewesen. Er hatte im Moment auch nur Kleinkram zu erledigen. Hauseinbrüche zum Beispiel. Die standen nach wie vor weit oben auf der Liste der Kriminellen, die in Amsterdam ihren Geschäften nachgingen. Und die vielen Hauseinbrüche der letzten Tage erweckten den Eindruck, dass die Prada-Gang sich nicht nur auf Handtaschen spezialisiert hatte, sondern auch hinter einigen der Hauseinbrüche steckte. Da gehörten die Ermittlungen so oder so in eine Hand.

Peeters wollte die Anwesenheit Dick Mouthaans gleich für eine Besprechung mit seinem Team nutzen. Mieke Dekker und Klaas van den Broek, seine beiden Assistenten, waren gerade aus der Valeriusstraat zurückgekehrt, wo sie einen Wohnungseinbruch aufnehmen mussten.

„Die übliche Masche“, sagte Mieke Dekker, nachdem sie für sich und Klaas van den Broek je einen Kaffee spendiert hatte. Seitdem sie die Kaffeepad-Maschine als Sonderangebot vor wenigen Wochen bei Albert Heijn ergattert und hier im Büro aufgestellt hatte, trank sie wieder Kaffee bei der Arbeit. Irgendwie hatte sie allerdings das Gefühl, dass sie seitdem häufiger Besuch von Kollegen bekam, die offensichtlich einen Kaffee schnorren wollten.

„Die alten Herrschaften waren völlig von der Rolle. Für die beiden ist eine Welt zusammengebrochen. Einbrecher in der eigenen Wohnung. Was für ein Horror“, sagte Mieke Dekker.

„Ob sie das jemals verdauen werden, wage ich zu bezweifeln“, mischte sich Klaas van den Broek ein, „zum Glück wohnen ihre Kinder samt Enkelkindern auch im Haus, so dass sie erst einmal etwas betreut sind. Aber sie haben jetzt Angst, große Angst, dass sich so etwas wiederholen könne.“

„Die Einbrecher sind über den Balkon reingekommen. War scheinbar kein Problem. Es gibt kaum Spuren, und es waren offensichtlich Profis am Werk“, fasste Mieke Dekker die Ergebnisse der Spurensicherung zusammen.

„Was haben sie mitgenommen?“, wollte Jacob Peeters wissen.

„Alles, was man schnell zu Geld machen kann“, erwiderte Klaas van den Broek, „Digitalkamera, Schmuck und einen nagelneuen Laptop, den sich der alte Herr erst letzte Woche gegönnt hatte. Für ihn ist jetzt erst einmal Schluss mit Surfen im Internet.“

„Prada-Gang“ war der Arbeitstitel für eine ganze Reihe von Anzeigen und Vorfällen, die sich in den Polizeistationen vor allem in der Innenstadt angehäuft hatten. Es ging also voraussichtlich nicht um einen Einzeltäter, sondern ziemlich sicher um eine ganze Gang. Und sie hatten es neben den Hauseinbrüchen auch auf Handtaschen abgesehen. Bevorzugt solche, die nach hochwertigem Inhalt aussahen, und das waren nicht selten Designer-Taschen, die neben dem Inhalt auch selbst verkauft werden konnten.

„Wird Amsterdam zur Räuberhöhle“, titelte selbst der ansonsten eher seriöse Telegraaf, und andere Zeitungen zogen schnell nach. Das erhöhte den Druck auf die Ermittlungen. Schließlich konnte die Zunahme der Kriminalität eine der Haupteinnahmequellen der Stadt empfindlich stören. Neben den Häfen, einer Reihe florierender mittelgroßer Unternehmen und einigen internationalen Konzernzentralen lebte die Stadt zu einem nicht unerheblichen Teil von den Einnahmen der jährlich zigmillionen Touristen, die in die Stadt strömten. Ein Geldsegen.

Und jetzt, im April, ging die Saison gerade wieder richtig los. Auf die Touristen wollte man in der Stadtverwaltung ganz sicher nicht verzichten. Deshalb war Handeln angesagt. Und zwar bald.

„Leider können wir dem Hoofdcommissaris nur mitteilen, dass wir etliche Aussagen prüfen, aber eine heiße Spur gibt es einfach noch nicht. Außer der Sache mit der Jacke“, sagte Jacob Peeters etwas trotzig. Er wollte sich nicht unter Druck setzen lassen. Das würde der „Alte“, wie sie ihren Hoofdcommissaris Wouter Janssen gerne nannten, wohl oder übel schlucken müssen. „Nur damit Janssen sich vor die Presse stellen kann, um die Lorbeeren zu kassieren“, schob Peeters noch nach.

Dabei wurde es allerdings wirklich Zeit, dass etwas passierte, das wusste er selbst. Die Stimmung in der Stadt war nicht die Beste. Der Ruf nach härteren Strafen und einem entschlosseneren Durchgreifen der Polizei war unüberhörbar. Nicht nur in der Stadt, sondern im ganzen Land. Und das auch nicht erst seit gestern. Die Menschen in den Niederlanden waren ungeduldiger und weniger tolerant geworden. Und viele waren unzufrieden und fanden sich in der Politik der Regierungsparteien nicht mehr vertreten. Eigentlich auch kein rein niederländisches Problem. Politikverdrossenheit gab es hier genau wie in Deutschland, Frankreich oder anderen europäischen Ländern. Dafür sorgten die Politiker schon selbst mit ihren egozentrischen Positionen.

Die einst als liberalstes Land Europas gehandelte Nation war nach wie vor ein wirtschaftlich erfolgreiches Land. Das hatte Kontinuität. Aber politisch gab es in den letzten Jahren einige Veränderungen, die Commissaris Jacob Peeters nicht unbedingt zu den positivsten Veränderungen einer Gesellschaft zählte. Eine echte Überraschung war es allerdings auch nicht. Es brodelte schon lange unter der liberalen Oberfläche des idyllischen Landes. Gerade er und seine Kollegen von der Polizei hatten dazu einiges zu erzählen.

Mittlerweile waren mehr als zehn Jahre vergangen, seitdem diese Unzufriedenheit das politische Den Haag so unverhofft durcheinander wirbelte und Menschen wie Pim Fortuyn und später Geert Wilders an die Oberfläche spülte. Und Mehrheiten aus der Bevölkerung erhielten, die bis dahin unvorstellbar waren. Es waren Proteststimmen, die das ermöglicht hatten. Die Niederländer waren kein Volk von Rassisten. Im Gegenteil. Sie hatten aber genug von einer Politik, die es zuließ, dass sich ungehindert Angst verbreiten konnte. Ob es der Mord an dem Amsterdamer Filmemacher Theo van Gogh oder ein anderes Ereignis war, das konnte Jacob Peeters auch nicht genau sagen. Aber spätestens seit diesem Zeitpunkt gab es eine offene Konfrontation in der Bevölkerung.

„Die Prada-Gang wird immer brutaler. Das wissen wir spätestens seit gestern“, sagte Peeters. „Sie schrecken auch nicht mehr vor Gewalt zurück, um an ihre Beute zu gelangen.“

„Hab´ ich was verpasst?“ fragte Mieke Dekker sichtlich erstaunt. Und das hatte sie tatsächlich, weil sie in den letzten zwei Tagen Urlaub hatte, um ihren Umzug von Utrecht nach Amsterdam zu organisieren. Dort hatte sie in den letzten fünf Jahren gewohnt und war täglich gependelt, um ihren Dienst in Amsterdam jeden Morgen pünktlich antreten zu können. Die Pendelei reichte ihr und ihre Stelle im Amsterdamer Kommissariat war mittlerweile auch nicht mehr befristet.

Mieke Dekker wollte nicht als Assistentin ihr Berufsleben bei der niederländischen Polizei fristen, sondern über kurz oder lang in den Rang eines Commissaris aufsteigen. Dafür musste sie erst noch beweisen, was in ihr steckte. Und deshalb war es ihr etwas peinlich, nicht auf dem Laufenden zu sein, was die Ermittlungen anging. Peeters brache sie auf den aktuellen Stand.

„Gestern Abend ist eine Frau bei einem Handtaschendiebstahl verletzt worden. Nicht gefährlich. Aber sie hatte ein paar Prellungen und Schürfwunden“, erklärte er.

„Was ist mit der Frau?“, wollte sie wissen.

„Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber später wieder nach Hause gehen. Sie hatte einen mutigen Begleiter und das war ihr Glück. Sonst wäre vielleicht mehr passiert.“

Beim Handtaschenklau in der Kalverstraat gab es endlich einen Anhaltspunkt. Als man der Frau von dem vorbeifahrenden Motorroller aus die Handtasche entreißen wollte, hatten die Täter nicht mit Widerstand gerechnet. Die Frau war geistesgegenwärtig genug, um ihre Handtasche nicht sofort los zu lassen, und ihr Begleiter, den die Diebe wahrscheinlich nicht auf dem Plan hatten, reagierte ebenfalls spontan. Er riss dem Handtaschendieb, den er im letzten Moment noch an der Jacke erwischen konnte, vom Beifahrersitz des fahrenden Rollers. Der Täter konnte zwar mit der Beute verschwinden, hatte aber bei dem Gerangel seine Jacke verloren. Nun hatten sie also eine Jacke, die dem Täter gehörte, und da war noch etwas: Eine Postkarte steckte in der Jacke. In einer Sprache, die sie noch nicht eindeutig zuordnen konnten.

„Postkarten gehören in den Briefkasten“, sagte Mieke Dekker. „Zumindest wenn eine Briefmarke, eine Adresse und ein paar Grußzeilen darauf zu finden sind.“

„Da hat jemand Heimweh oder muss sich zuhause melden, damit die Familie keinen Verdacht schöpft oder sich Sorgen macht“, vermutete Klaas van den Broek.

Nur landete diese Postkarte nicht im Briefkasten und schon gar nicht in der Heimat des Absenders, sondern auf dem Amsterdamer Kriminalkommissariat bei Jacob Peeters auf dem Schreibtisch.

Jedenfalls konnten sie durch die Aufmerksamkeit des Mannes weitere Erkenntnisse sammeln, die den längst bestehenden Verdacht erhärteten, dass es sich um eine Gruppe von Kriminellen handelte, die strategisch vorging. Das passte nicht zur üblichen Beschaffungskriminalität von Drogenabhängigen aus der direkten Umgebung Amsterdams.

„Wir haben es offensichtlich mit einer mobilen Tätergruppe aus Südosteuropa zu tun, wie sie momentan in vielen großen Städten beobachtet werden.“

In Berlin, das wusste Peeters von den deutschen Kollegen, wurde nicht mal einer von zehn Wohnungseinbrüchen aufgeklärt. Dort wuchs den Ermittlergruppen die Arbeit längst über den Kopf. Seit 2005 hatte sich die Einbruchszahl in der deutschen Hauptstadt regelrecht verdoppelt. Ganz so übel dran waren sie in Amsterdam nicht. Aber das Problem wurde nicht kleiner. Auch, wenn die meisten Einbrüche von Landsleuten verübt wurden, hatte sich das Täterbild merklich verändert.

Sie wussten, dass die Mitglieder dieser Banden meist junge Männer zwischen 20 und vielleicht 35 Jahren waren. Sie waren schnell und wendig, wie es sich für einen erfolgreichen Einbrecher gehörte.

„Außerdem sind sie bestens organisiert“, schilderte Dick Mouthaan seine Eindrücke, die er bei den bisherigen Ermittlungen mit seinem Team gesammelt hatte. „Sie bevorzugen die Arbeitsteilung. Jeder ist nur für einen kleinen Schritt zuständig. Wenn ein neuer Trupp ins Land kommt, wird er von so genannten Residenten betreut, die die Verhältnisse vor Ort kennen und alle einweisen können. Die Trupps werden mit Fahrzeugen, Handys und allem Notwendigen für ihre Arbeit versorgt. Sie bekommen die Adressen der Wohnungen und Häuser mitgeteilt, die von anderen über längere Zeit ausgespäht werden. So brauchen sie nur noch einzubrechen und die Beute herauszuholen. Dann ist ihr Job erledigt. Der Verkauf des Diebesguts wird wieder von anderen Bandenmitgliedern übernommen. Ein Großteil der Gegenstände ist schon nach wenigen Stunden auf den Schwarzmarkt gelangt oder in speziellen Transporten nach Südosteuropa unterwegs“, schloss Dick Mouthaan sein Briefing für das neue Ermittlerteam ab.

Mieke Dekker und Klaas van den Broek machten sich nach dem Gespräch mit Dick Mouthaan an ihre Arbeit, um die Zieladresse und vor allem den Adressaten der Postkarte ausfindig zu machen. Es war eine Adresse in einem kleinen Dorf nahe der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Die Übersetzung hatten sie auch schon vorliegen.

Das versprach zumindest einen Teilerfolg.

3

Die Ermittlungen in der Prada-Sache kamen also voran, zumindest gab es einen ersten Ansatz. Seine Assistenten hatten den Ehrgeiz, mit diesem Fall Punkte auf ihrem jeweils eigenen „Erfolgs- und Karrierekonto“ zu sammeln. Nur zu! Das war Jacob Peeters recht so. Natürlich wollte er eine rasche Aufklärung erreichen, aber irgendetwas sträubte sich in ihm, selbst so großes Engagement in die Sache zu stecken. Er hatte das Gefühl, nur wieder ausbügeln zu müssen, was man hier in Amsterdam oder Den Haag, vielleicht auch in Brüssel in den EU-Büros, nicht auf die Reihe bekam. Die Probleme waren doch hausgemacht. Und würden sich so nicht lösen lassen.

Jacob Peeters hatte den ganzen Tag im Büro gesessen. Er war müde und sein Nacken schmerzte, weil er mit seiner Größe von fast 1,90 Meter immer die falschen Möbel hatte. Immer zu klein. Im Büro, zuhause und auf seinem Schiff. Die Welt hielt viele Stolpersteine für große Menschen bereit. Er wusste es nur zu gut.

Da kam es ihm gerade recht, dass sich sein alter Segelkamerad Han Molenaar am Telefon meldete und ihn für den Abend zu einem Restaurantbesuch in Monnikendam, etwas nördlich von Amsterdam, überreden wollte.

„Davon brauchst du mich nicht überzeugen. Das weißt du doch“, sagte Peeters. „Ich bin dabei, ich mache hier gegen halb sieben Schluss, dann können wir losfahren.“

„Gut, ich hole dich pünktlich vor dem Präsidium ab“, sagte Han Molenaar. „Wir sollten gegen kurz nach sieben im Café Lanskroon sein. Wir können mit dem Besitzer das Interview machen, bevor wir essen. Bis später.“

Jacob Peeters legte auf. Die Restauranttouren mit Han waren eine spaßige Sache. Han schrieb gerade für einen Amsterdamer Verlag ein Buch mit dem Titel „Köche und ihre Restaurants rund ums Ijsselmeer.“ Han war freier Journalist und Buchautor. So macht Recherche Spaß, dachte Jacob Peeters. Bei den Abenden gab es nicht nur gutes Essen, sondern auch immer interessante Gespräche rund um die holländische Küche, die international allerdings eher unbekannt war. Damit tat man aber einigen Köchen durchaus Unrecht, wie Peeters fand. Außerdem konnte er bei der Gelegenheit mit Han Molenaar über ein verlängertes Segelwochenende nachdenken, denn er hatte noch ein paar Überstunden abzufeiern. Und das sollte er besser jetzt machen, wo nicht so viel los war im Präsidium.

Es war ein langer Winter gewesen mit viel Schnee, Eis und wenig Licht. Er hatte ganz deutlichen Nachholbedarf in Sachen Sonnenschein und frischem Wind bei milden Temperaturen auf dem Ijsselmeer. So sollte es sein in den nächsten Monaten. Es war zumindest seine Hoffnung.

Jacob Peeters liebte die Inseln an der nord- und westfriesischen Küste. Besonders Vlieland und Ameland hatten es ihm angetan. Auf Ameland hatte er schon ein paar Mal den Jachthafen angesteuert, wenn er mit seinem schwedischen, 35-Fuß großen Segelboot unterwegs war.

Seit Mieke ihre Kaffeepad-Maschine in der kleinen Teeküche neben dem Büro des Commissaris aufgestellt hatte, waren frische Tassen immer Mangelware.

„Irgendjemand muss mal wieder abwaschen“, rief Jacob Peeters in den Flur. Seine Hoffnung, dass Mieke oder Klaas darauf antworten würden, gab er schnell auf. „Na, dann bin ich das wohl“, sagte der Commissaris weniger laut als vorher und mehr zu sich selbst. „Aber nicht jetzt, das mache ich, bevor ich Feierabend habe“, fuhr er in weiterhin gemäßigtem Ton fort, denn es hörte ihm ja offensichtlich keiner zu.

„Das hört sich gut an.“ Miekes Stimme war nur leise zu hören, sie hatte seine Monologe mitverfolgt, fühlte sich jedoch nicht schon wieder an der Reihe. Sie sollten bei Gelegenheit einen Abwaschplan machen, so wie früher in der WG.

„Das werde ich mir merken“, brummte Jacob Peeters leicht amüsiert darüber, dass er sich selbst damit ein Eigentor geschossen hatte. Hätte er nichts gesagt, würde sich vielleicht jemand anderes erbarmen.

Aber gut, er war auch wohl mal wieder dran. Miekes Büro, das sie sich mit Klaas van den Broek teilte, lag genau gegenüber der Teeküche. Also in bester Hörweite. Und die Geräusche, die von draußen in die zweite Etage des Amsterdamer Polizeipräsidiums vordrangen, waren allesamt eher ruhiger Natur. Deshalb hatte sie ihn wohl auch gut verstehen können.

Sie schauten von der Teeküche aus direkt nach hinten auf eine der zahllosen kleinen Grachten der Stadt. Dort fuhren nur wenige Autos. Und wenn, dann langsam, denn die enge Straße ließ höhere Geschwindigkeiten kaum zu.

Als er die Teeküche betrat, konnte er noch einen blassen Hauch von Miekes Parfüm wahrnehmen. Sie musste sich auch gerade einen Kaffee oder irgendetwas anderes geholt haben. Seit einiger Zeit trug sie einen frischen, sommerlich blumigen Duft. Mieke war mit ihren 35 Jahren nicht nur eine gute Kriminalassistentin, sondern auch ausgesprochen gutaussehend. Mit dieser Meinung war er nicht allein. Sie zog die Blicke der Kollegen auf sich, das wusste sie, und manchmal hatte Jacob das Gefühl, dass sie auch ganz bewusst damit arbeitete. Sie war nicht groß und eher zierlich. Aber ihre Körperhaltung verriet Entschlossenheit. Und ihre braunen Augen, die nicht ganz parallel zueinander standen, funkelten, wenn sie konzentriert im Gespräch mit anderen war. Das dunkle, kräftige Haar, das sie meistens schulterlang und offen trug, deutete ihre orientalische Abstammung an. Die Eltern ihrer Mutter waren schon in den sechziger Jahren als iranische Botschaftsangehörige in die Niederlande gekommen. Ihre Mutter hatte bald darauf einen Amsterdamer Bankangestellten geheiratet.

„Ich dachte, du willst abwaschen“, erschreckte Mieke ihren Chef.

Sie war in die Teeküche zurückgekehrt, weil sie die Milch für ihren Kaffee vergessen hatte. Jacob hatte es aber nicht bemerkt. Er stand am Fenster und schaute auf die Gracht hinaus. Das Frühlingslicht im April meinte es gut mit der Stadt. Die Sonne neigte sich langsam gen Westen und sorgte für ein harmonisches Bild aus mildem Licht und klar strukturierten Schatten.

„Ich werde mal ein paar neue Kaffeetassen spendieren“, sagte Peeters und kramte in dem Hängeschrank über der Spüle nach der letzten, noch sauberen Tasse.

„Ich fass es nicht“, äußerte er erstaunt und zeigte ihr den Keramikbecher, der am oberen Rand schon einige kleine Macken hatte.

„Schau mal, was da drauf steht!“

„Rinus“ entzifferte sie die schon etwas verblichenen Buchstaben, die in oranger Schrift in die Tasse eingraviert waren. „Wer ist Rinus?“

Den konnte sie auch nicht kennen.

„Die Tasse muss locker zwanzig Jahre alt sein“, erklärte er. „Das ist die Tasse von Rinus de Gier. Ein alter Kollege, der mittlerweile längst pensioniert ist. Als ich hier bei der Amsterdamer Polizei anfing, gehörten er und Henk Grijpstra als Assistenten zu einem sehr erfolgreichen Ermittlerteam. Gemeinsam mit ihrem Commissaris ...“, Peeters überlegte einen Moment. „Mir fällt schon sein Name nicht mehr ein, so lange ist das her. Jedenfalls habe ich in Fortbildungen einige der Ermittlungsakten gelesen. In den achtziger Jahren haben sie in Amsterdam ein paar spektakuläre Fälle auf recht unkonventionelle Weise gelöst. Aber ich habe schon lange keinen Kontakt mehr, schade eigentlich.“

Mieke Dekker machte Anstalten, wieder in ihr Büro zurück zu gehen. „Ich werde weiter rumtelefonieren“, sagte sie, „die bulgarische Botschaft hat mir schon zugesichert, bei den Prada-Ermittlungen kooperativ zu sein.“

4

Jacob Peeters legte den Telefonhörer auf: „Mist“, sagte er resigniert. „Das hatte ich mir anders vorgestellt.“

Er rief Mieke und Klaas zu sich.

„Der Feierabend muss heute warten. Den Helder Rescue hat gerade angerufen. Sie haben in der Nähe von Durgerdam einen Toten im Wasser gefunden. Und ein verlassenes Segelboot dazu.“

„Den Helder Rescue“ war die nationale Seenotrettungsleitstelle und damit zuständig für das Ijsselmeer. Fünf Mitarbeiter saßen hier im Schichtdienst rund um die Uhr. Von hier aus wurden alle Rettungsaktionen koordiniert, damit aus den Orten rund ums Ijsselmeer die Polizei und die „Reddingsbrigaden“ mit ihren Hightech-Schlauchbooten sofort ausrücken konnten, um möglichst bald an der Unglücksstelle zu sein.

„Klaas, ruf bitte die Fahrbereitschaft an und sag ihnen, wir sind in zehn Minuten unten“, wies Peeters ihn in dem unmissverständlichem Ton an, den er immer dann anschlug, wenn er hochkonzentriert in Ermittlungen steckte. So weit war er eigentlich noch gar nicht. Aber es gab so eine Art Automatismus, dem man sich nach über zwanzig Jahren bei der Polizei nicht entziehen konnte. Und sie schafften es sogar noch etwas schneller als in zehn Minuten im Auto zu sitzen. Er, Mieke und Klass.

Sie würden versuchen, durch den Zeeburgertunnel zu fahren, um dann direkt von der A10 aus in Richtung Durgerdam abzubiegen. Und dann immer am Wasser entlang. Es war nicht zu verfehlen. Der gemeldete Fundort lag zwischen Durgerdam und Uitdam.

„Da gibt es nur eine einzige Straße direkt hinterm Deich“, informierte Klaas, der am Steuer saß.

Dort würden sie auf die Kollegen stoßen, die gleich nach der Meldung zur Unglücksstelle gefahren waren.

Vermutlich eine Routine-Sache, dachte der Commissaris, und sie konnten schnell wieder nach Amsterdam zurückfahren.

„Ein verlassenes Segelboot, ein Toter im Wasser. Das hört sich nach Einhandsegler und missglücktem Überbordpinkel-Manöver an“, kommentierte Jacob Peeters.

Der Weg hinter dem Deich zog sich in die Länge, und der kleine Toyota, den sie von der Fahrbereitschaft bekommen hatten, ächzte ein wenig unter den zahlreichen Schlaglöchern, die der strenge Winter auf der Straße hinterlassen hatte.

„Wir wissen bis jetzt nur, dass sie dort einen Toten gefunden haben, der offenbar Segler ist. Aber auch das ist bislang nicht bestätigt“, sagte Peeters zu seinen beiden Assistenten. „Das hört sich zwar etwas skurril an, aber das ist tatsächlich eine der häufigsten Todesursachen beim Segeln. Die Kerle halten sich alle für unverwundbar und jeder glaubt, er kann selbst im Wellengang akrobatengleich über die Reling pinkeln, anstatt die Bordtoilette zu benutzen“, erzählte Peeters weiter.

„Wenn man ins Wasser fällt, kann man doch um Hilfe rufen. Zumindest, wenn du nicht alleine bist“, überlegte Mieke.

„Man kann doch so ein Boot anhalten oder wenden und denjenigen retten. Das kann doch nicht so schwer sein“, fügte Peeters Assistentin ungläubig hinzu. „Gut, dass ich in diese Versuchung nicht kommen würde. Jedenfalls nicht bei klarem Verstand“.

„Die Menschen überschätzen sich und oft ist auch Alkohol im Spiel“, sagte Peeters. „So etwas kommt hauptsächlich abends vor, wenn es dunkel ist und die Crew gemütlich im Salon sitzt. Dann bleibt nur noch ein Steuermann an Deck, bis er wieder abgelöst wird.“

„Wenn der Steuermann alleine draußen ist und niemanden unter Deck stören oder wecken will, nur weil er pinkeln muss, kommt es oft genug vor, dass er das Ruder sichert und damit auf Kurs bleibt. Dann kann er in Ruhe hinten über die Reling pinkeln. Keiner merkt´s“, ergänzte er.

„Es merkt dann wahrscheinlich aber auch keiner unter Deck, wenn der Steuermann über Bord gegangen ist“, vermutete Mieke.

„Genau. Wenn unten gefeiert oder zumindest geredet wird, kann man das leicht überhören. Und finde mal jemanden im Dunkeln wieder, wenn du gar nicht weißt, dass du ihn verloren hast.“

„Aber hier ist es weder sehr tief noch ist es weit vom Ufer weg“, mischte sich Klaas van den Broek ein.

Der Toyota wurde wieder langsamer, weil sich eine enge Kurve hinter dem Deich ankündigte, bei der man die entgegenkommenden Fahrzeuge vermutlich erst in dem Augenblick sah, in dem man sich schon fast begegnete. Außerdem waren da noch Schlaglöcher in Sichtweite. Es konnte nicht mehr weit sein. Sie hatten das Ortsschild von Durgerdam längst passiert. Die beiden Orte lagen höchstens fünf Kilometer auseinander.

„Wenn das Wasser dein Freund bleiben soll, musst du Respekt vor ihm haben“, sinnierte Jacob Peeters.

„Zu Beginn der Saison ist das Wasser hier noch sehr kalt. Wir haben zwar mittlerweile ein paar nette Apriltage gehabt, aber die Wassertemperaturen sind nicht höher als 12 oder vielleicht 14 Grad“, fuhr der Commissaris fort.

„Arschkalt, überflüssig, dann aufs Wasser zu gehen“, entfuhr es Mieke, die vom Wassersport nur dann etwas hielt, wenn die Lufttemperatur die Dreißig-Grad-Marke mühelos übersprang und auch das Wasser deutlich über zwanzig Grad kam. Das hatte sie allerdings auf dem Ijsselmeer noch nicht oft erlebt. Entsprechend häufig war sie in ihrem Leben auf einem Segelboot gewesen. Und schon gar nicht auf einem Motorboot, das ihrer Meinung nach nur Krach machte und stank.

„Das Wasser mit den jetzt etwa zwölf Grad zieht die Wärme fünfundzwanzig Mal schneller aus dem Körper als es die Luft bei gleicher Temperatur tun würde“, erklärte Peeters. „Da bleibt nicht viel Zeit für entspannte Rettungsaktionen. Außerdem kann der Sturz ins Wasser ganz schnell zu einer tödlichen Atemlähmung führen.“

„Vor Schreck gestorben, sozusagen“, sagte Klaas, der ein paar hundert Meter weiter vor sich schon den Wagen der Kollegen am Straßenrand sah.

Das Blaulicht drehte in dem engen Kunststoffgehäuse auf dem Autodach des Polizeiwagens aus dem nahen Monnikendam unerschrocken und auch ein bisschen hektisch seine Runden, als ob es einen möglichst schnellen Fluchtweg aus diesem Dilemma suchen würde. Ungewollt rahmte es die ganze geschäftige Szenerie an diesem idyllischen Fleckchen zwischen Wasserkante und Deichlandschaft in ein surreales Licht.

Es fing an zu dämmern.

Aber surreal war hier gar nichts. Das sahen sie sehr deutlich, nachdem sie aus dem Toyota ausstiegen und die zehn ungleichmäßigen Stufen der Steintreppe bis zur Deichspitze hochgingen.

Da lag er. Ein Mann um die fünfzig. Vielleicht etwas jünger. Das konnte Jacob Peeters noch nicht genau erkennen. Der Tote war aber in einem ähnlichen Alter wie er selbst.

Eine Hand für dich und eine Hand fürs Boot, fiel ihm in Gedanken die alte Seglerweisheit ein, die verhindern sollte, dass man ungewollt über Bord ging. Offensichtlich hatte dieser Mann nicht daran gedacht. Oder er hatte nicht mehr die Zeit dazu.

„Wir haben heute gegen 17.12 Uhr einen Anruf von Den Helder Rescue erhalten. Dort hatte sich eine belgische Segelyacht mit einem Mayday gemeldet“, stellte sich Polizeiagent Verhoeven seinen Amsterdamer Kollegen vor. „Ich war als erster hier. Von unserer Station in Monnickendam aus ist die Unglücksstelle schnell zu erreichen.“

„Monnickendam“, sagte Peeters leise. Ihm war eingefallen, dass sein Kumpel Han Molenaar vor dem Präsidium auf ihn wartete. Er musste ihn gleich anrufen, um abzusagen.

„Hatte der Tote einen offenen Hosenschlitz?“, unterbrach der Commissaris den Kollegen aus Monnickendam etwas unverhofft.

„Einen offenen Hosenschlitz?“, fragte der Polizeiagent überrascht. „Wissen Sie schon mehr als wir hier?“

„Hatte er oder hatte er nicht?“, insistierte der Commissaris.

„Nein, hatte er nicht“, sagte der Kollege. „Da hab ich allerdings auch nicht gleich drauf geachtet. Wäre mir aber sicher aufgefallen.“

Jacob Peeters ging auf die Wasserleiche zu, die mittlerweile auf einer Bahre lag und in einem ungemütlich und kalt aussehenden Plastiksack ihre vorerst letzte Ruhe gefunden hatte.

Er zog den Reißverschluss des Leichensacks soweit runter, bis er den Hosenlatz der Leiche sehen konnte. Da war nichts. Jedenfalls nichts, dass auf seine voreilige Theorie des Pinkel-Todes hindeutete.

Das konnte auch die Medizinerin bestätigen, die den Tod offiziell feststellte.

Der Commissaris kannte sie nicht.

„Sie sind noch nicht lange in der Gerichtsmedizin tätig, oder?“, fragte Jacob Peeters neugierig. „Wieso?“, frage sie leicht gereizt zurück. „Finden Sie, dass ich meine Arbeit stümperhaft mache? Was gefällt Ihnen nicht?“

Da war es. Das große Fettnäpfchen, in das er mit beiden Füßen voraus sicher und zielgerichtet hineingesprungen war. Dabei wollte er nur sein kollegiales Interesse kundtun.

Das Verhältnis zwischen Polizei und Gerichtsmedizin war nicht immer das Beste. Das kannte man klischeehaft schon aus unzähligen Krimis. Aber auch in der Amsterdamer Realität war es nicht anders und lag einfach in der Natur der Sache. Die Gerichtsmediziner hatten den hehren Anspruch, jede Erkenntnis hinreichend fachlich abgesichert zu haben und die Polizei wollte schnelle Ergebnisse oder zumindest verwertbare Hinweise. Da kam es zu Anfang nicht immer auf die letzte DNA-Bestätigung an, wenn einem die Verdächtigen durch diese oft langwierigen Untersuchungsprozesse einfach von der Fahne gingen. So etwas tat ermittlungstechnisch weh. Jedenfalls den Kollegen von der Polizei.

„Sorry“, entschuldigte sich Peeters, „das war die falsche Begrüßung. Ich fange noch mal von vorne an.“

Er stellte sich vor und erklärte seine Neugier, warum er gleich nach dem Hosenschlitz des Toten gesehen hatte. Aber auch Tineke Huisman, so hieß die Gerichtsmedizinerin, konnte seine Vermutung nicht bestätigen.

„Ich nehme Ihre Entschuldigung an“, sagte die Ärztin mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht, „ich bin tatsächlich erst seit sechs Wochen in der Amsterdamer Gerichtsmedizin tätig.“

„Und wo waren Sie vorher?“, fragte Peeters.

„In Vlissingen, aber wir können gerne bei einem Kaffee demnächst mal etwas ausführlicher plaudern“, sagte sie, und blickte dabei nachdenklich auf den Toten. „Hier ist vielleicht im Moment nicht der richtige Zeitpunkt dazu.“

„Könnten Sie, ohne Gewähr natürlich, schon etwas genauer sagen, was die Todesursache sein könnte?“, erwiderte Peeters vorsichtig und im Konjunktiv, ohne auf die unverbindliche Einladung zum Kaffeeklatsch einzugehen.

„Ich weiß noch nicht, ob er ertrunken ist. Und wenn, dann hat ihm ein kräftiger Schlag mit einem dumpfen Gegenstand am Kopf vorher schon fast den Garaus gemacht.“

„Könnte das der Baum gewesen sein?“, wollte Peeters wissen. So hieß das Rohr, das quer am Mast befestigt war und an dem das Segel Halt fand.

„Denkbar. Die Blutspuren am Baum und am Segel deuten jedenfalls darauf hin. Aber es kommt genauso gut ein anderer Gegenstand dafür in Frage. Ein Brett oder irgendein Werkzeug. Davon gibt es auf Schiffen immer reichlich Auswahl“, erläuterte sie. „Mehr dazu und auch deutlich genauere Informationen gibt es morgen nach der Obduktion. Ich melde mich bei Ihnen“, schloss die Gerichtsmedizinerin und wandte sich von Peeters ab, um ihre Arbeit zu Ende zu bringen.

„Jacob“, rief seine Assistentin Mieke Dekker, „die Leute von der belgischen Segelyacht warten noch immer im Einsatzwagen. Willst du mit ihnen reden?“

„Nein, im Moment nicht, ich will mich hier noch etwas umsehen. Schnapp dir Klaas und nehmt zusammen ihre Aussagen auf. Wir reden später darüber.

„Ach, Mieke, frag bitte den Kollegen aus Monnickendam, ob schon jemand die Familie oder die Ehefrau des Toten verständigt hat“, schoss es ihm noch durch den Kopf, nachdem er die Personalien des Toten mitgeteilt bekam. Nicht ohne die Hoffnung, dass er nicht derjenige sein musste, der diese Nachricht zu überbringen hatte. Solche Botschaften überbrachte niemand gerne. Das war bei allen Routinearbeiten, die man als Polizist zu erledigen hatte, die Schlimmste. Und wohl auch deshalb, weil es nie Routine werden konnte, wenn man jemandem unmittelbar gegenüberstand und mit ansehen musste, wie sich dessen Leben von einer Sekunden auf die andere in ein Gefühlschaos verwandelte, das einem den Boden unter den Füßen wegzureißen drohte. Da kam man sich für jedes Mitleid, und war es noch so ehrlich gemeint, einfach wie ein Heuchler vor. Ein einsamer Heuchler, zumindest für den Augenblick der ersten Begegnung. Man kannte den oder die Tote nicht, und die Hinterbliebenen sahen einen als Überbringer der Botschaft auch immer gleich so an, als sei man irgendwie mitverantwortlich für das, was man an schlechten Nachrichten zu vermelden hatte.

„Ist okay, es sind schon Kollegen bei Mevrouw Bakker“, sagte Mieke. „Das können wir uns ersparen.“

„Gott sei Dank“, entfuhr es dem Commissaris, der in Sachen emotionaler Anteilnahme nicht immer den passenden Auftritt hinbekam. Er war eben kein Blender, der zu jeder Situation das passende Gesicht machen konnte. Das unterschied ihn von manchen Kollegen, die sich sozusagen die Höhergruppierung in der Besoldungsgruppe smart erlächelt hatten. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, dachte Jacob Peeters manchmal, wenn er einem dieser Kollegen auf den Fluren des Präsidiums begegnete.

Noch während der Commissaris, Mieke und Klaas auf dem Weg zur Unglücksstelle waren, hatten die Kollegen von der Wasserschutzpolizei das Boot betreten und dort Schiffspapiere, Versicherungspolicen und ein Logbuch gefunden, die allesamt auf den Namen Kees Bakker ausgestellt waren. Beim Toten fanden sie in seiner Gesäßtasche ein Portmonee mit einer individualisierten OV-Chipkaart. Darauf stand sein Name, dazu ein Bild, das noch nicht so alt sein konnte, denn die OV-Karten, die im Scheckkartenformat zur flächendeckenden Nutzung des niederländischen Nah- und Fernverkehrs ermächtigten, gab es in dieser Form erst seit ein paar Jahren. Die Identifizierung des Toten sollte also diesmal keine Probleme bereiten.

„Wie sieht das Boot von innen aus?“, fragte er den Polizeiagenten Voerhoeven aus Monnikendam. „Sie waren doch schon drauf, oder?“

„Ja, aber nur im Cockpit. Ich wollte nichts durcheinander bringen“, sagte der Polizeiagent, „man weiß ja nie“.

„Da waren auch noch die Kollegen von der Wasserschutzpolizei und die Taucher, die den Toten gefunden haben. Übrigens nicht weit entfernt von seinem Boot“, sagte der Polizist. „Die haben aber nur das Nötigste machen können. Für eine genaue Untersuchung müssen sie das Boot erst in den Hafen schleppen.“

„Auf den ersten Blick“, informierte Polizeiagent Voerhoeven, „ist der Wasserschutzpolizei aber nichts aufgefallen, was sie nicht schon mal bei einem tragischen Segelunfall dieser Art erlebt hätten.“

„Hat sich irgendetwas an dem Boot verändert, seitdem Sie hier sind?“, fragte Peeters. „Ich meine, hat es seine Position verändert, stand es anders im Wind als jetzt? Waren die Segel an genau der gleichen Stelle wie jetzt?“, wollte er wissen. Der Polizeiagent war mit diesen Fragen sichtlich überfordert.

„Ich glaube schon, dass sich nichts verändert hat“, antwortete er zögerlich.“ Aber das werden Sie im Bericht der Wasserschutzpolizei noch detailliert lesen können. Ich hab hier so viel mit Nebensächlichem zu tun“, fügte er etwas angestrengt hinzu. „Es wimmelt nur so von Fahrradtouristen, die mir den Deich eintrampeln. Die Leute glauben immer, sie können ihre gute Kinderstube vergessen, wenn sie unmittelbar Zeuge eines solchen Vorfalls werden. Die gaffen und nehmen keine Rücksicht auf Ermittlungsarbeiten, und ich muss sie unter Kontrolle halten, damit hier ordentlich gearbeitet werden kann.“

Peeters schwieg. Er stand am Ufer des Ijsselmeeres und versuchte sich einen Überblick über das Geschehene zu verschaffen. Das Boot wollte er jetzt nicht betreten. Das würde er morgen im Polizeihafen machen. Er hätte ansonsten mit dem Schlauchboot der Wasserschutzpolizei die etwa fünfzig Meter über flachen Grund fahren müssen, um dort hinzukommen.

Das Boot, eine kleine Segelyacht von etwa sieben Metern Länge, bewegte sich kaum. Das lag zum einen daran, dass der Wind, der noch am Morgen eher frisch geweht hatte, zurzeit fast gänzlich eingeschlafen war. Das war typisch fürs Ijsselmeer in den Abendstunden und bei einer solchen Wetterlage. Und zum anderen war die Ruheposition des Schiffes damit zu begründen, dass es schlicht und einfach festsaß. Es war vom Wind, der aus Nordost kam, an das südwestliche Ufer des Ijsselmeeres gespült worden. Es war dorthin gedriftet und hatte sich im sandigen Untergrund geradezu eingegraben. Die fortwährenden Wellenbewegungen brachten es in diese Position und sorgten dafür, dass es sich mit jeder Wellenbewegung etwas tiefer in den Sand eingrub. Natürlich nur der Kiel des Schiffes. Alles, was oberhalb der Wasseroberfläche zu sehen war, sah ganz normal aus. Fast ganz normal.

Ebenso, als sei Kees Bakker gerade dabei gewesen, die Segel zu bergen, weil er vielleicht unter Motor weiterfahren oder ankern wollte. Die Segel konnte man auf seinem Schiff vom Cockpit aus bergen. Die Fallen, so hießen die dafür notwendigen Leinen, waren bis ins Cockpit umgelenkt. Diese Arbeit konnte er gut alleine erledigen. Aber um die Segel sauber aufzutuchen und zu verzurren, hätte er an Deck klettern müssen. Und dieser Arbeitsgang war nicht zu Ende geführt worden. Dafür musste Kees Bakker das sichere Cockpit verlassen und auch für einen Moment das Ruder aus der Hand legen oder zumindest auf einen Autopiloten umschalten.

In diesem Moment muss es passiert sein. Im Segel war noch so viel Wind, dass der verbleibende Druck aufs Segeltuch und damit auch auf den Baum ausreichte, um ihn vom Schiff zu katapultieren, dachte Peeters. Voraussetzung für den wuchtigen Schlag wäre allerdings gewesen, dass sich das Schiff in dem Moment, als Kees Bakker das Ruder losließ, aus der für dieses Manöver optimalen Stellung genau gegen den Wind gedreht hätte. Es musste sich mit der Spitze in Richtung Wind gedreht haben und der Baum hatte angefangen, wild hin- und her zu schlagen. Diese Szene spielte er mehrmals in Gedanken durch, er war aber noch nicht ganz zufrieden mit dieser Erklärung. Anders war es, wenn sich das Boot mit dem Heck zum Wind drehte. Dann kam es zur unfreiwilligen Halse. Die kam immer überraschend und meistens mit einer unkontrollierbaren Wucht. Das reichte allemal für die Verletzung, die Kees Bakker an der rechten Schläfe hatte. Dafür sprachen auch die Blutspritzer am Baum, am Segel und an der Außenwand des Schiffes.

Und nun sah es ganz friedlich aus, das Boot von Kees Bakker. Als könnte es keiner Seele etwas antun. Nur durch den festsitzenden Kiel machte es ungewohnte Bewegungen auf dem Wasser. Nichts deutete auf ein Fremdverschulden hin.

Pinkelmanöver fällt aus, dachte Peeters, das können wir sicher ausschließen.

„Wissen wir eigentlich, ob Kees Bakker allein unterwegs war?“, fragte der Commissaris den Kollegen aus Monnickendam.

„Es war niemand mehr auf dem Boot. Alles andere wäre ja sehr verwunderlich“, meinte der Kollege. „Man springt nicht einfach so über Bord und verschwindet, wenn der Schiffsführer schon vor einem im Wasser gelandet ist.“

„Wofür gibt es Funkgeräte“, pflichtete Peeters bei.

„Dann hätte doch jeder normale Mensch die Küstenwache angefunkt. Und ein Rettungsmanöver gefahren, soweit man sich auskennt. Selbst wenn man mit dem Funkgerät nicht umgehen kann, hier gibt es überall besten Handyempfang. Da kann nicht viel passieren“, meinte Polizeiagent Voerhoeven.

„Ja“, sagte Peeters nachdenklich, „das glaube ich auch. Jeder normale Mensch würde wohl so reagieren. Und es hat sich auch niemand gemeldet, der sich an Bord befunden hat.“

Typischer Fehler eines Einhandseglers, dachte Jacob Peeters.

Als Einhandsegler wurden Menschen bezeichnet, die allein, also mit einer Hand sozusagen, ihr Schiff führten, und das war im Gegensatz zum Auto nicht immer ganz einfach. Je größer das Schiff war und je stürmischer das Wetter sich gab, desto größer wurden die Gefahren für Mensch und Schiff. Für manche ein besonderer Kick.

Und die Verletzung, die möglicherweise zur Bewusstlosigkeit führte, kam seiner Ansicht nach von einem ebenso typischen Fehlverhalten, das man unter Seglern leider oft genug beobachten konnte. Sie hielten sich unbekümmert im Radius des Baumes auf. Und in diesem Bereich entwickelte das Metallrohr als Querkraft zum Mast bei entsprechendem Wind in ziemlich kurzer Zeit viel Kraft. Und die musste naturgemäß in Geschwindigkeit umgesetzt werden. Meistens ging es auch gut, und der Baum, also das Rohr quer zum Mast, an dem das Segel nach unten hin befestigt war, traf einen so, dass man mit dem Schrecken davon kam. Oder mit kleineren Blessuren, die nicht ernstlich behandelt werden mussten. Es war aber auch nicht ungewöhnlich, dass jemand so ungünstig zum Baum stand, dass er ihn bei einem überstürzten Manöver, wie etwa bei einer ungewollten Halse, unverhofft an den Kopf bekam. Dann sah es ganz schnell sehr viel ernster aus. Und genau das scheint hier passiert zu sein, dache der Commissaris.

Die Wasserschutzpolizei hatte das Boot mittlerweile transportfertig vertäut und zog es langsam in Richtung der Spitze der Landzunge vor Durgerdam. Da, wo der kleine Leuchtturm den Weg ums Eck in Richtung Amsterdam ankündigte.

5

„Was ist bei eurem Gespräch mit den Belgiern rausgekommen?“, fragte Jacob Peeters, als Mieke, Klaas und er wieder im Auto saßen und zurück in die Stadt fahren wollten. Klaas van den Broek drehte den Zündschlüssel des kleinen Toyota um und der Wagen startete augenblicklich. Die Schlaglöcher warteten schon auf ihn.

„So ein Mist, ich hab vergessen, Han anzurufen“, fluchte Peeters, ohne auf die Antwort wegen der Befragung der belgischen Segler zu warten.

„Sorry“, sagte er, „ich schicke ihm eben eine SMS.“ Er schaute auf die Uhr, es war bereits nach halb zehn Uhr abends. Han würde allein in Monnickendam sitzen und essen. Schade um den schönen Abend.

„Die Belgier“, sagte Mieke, „waren auf einem Segeltörn Richtung Durgerdam unterwegs. Sie waren morgens in Hoorn gestartet und etwa gegen 16.45h hatten sie das Boot von Kees Bakker querab zu ihrem Kurs gesehen. Erst dachten sie, das Boot läge außerhalb der Fahrrinne vor Anker.“

„Das ist in diesem Gebiet nicht ungewöhnlich“, kommentierte Jacob Peeters. „Deshalb hat wahrscheinlich vorher keiner etwas bemerkt.“

„Aber ihnen kamen die Bewegungen des Schiffes sonderbar vor. Schwimmende Boote würden sich anders bewegen. Sie hatten das Gefühl, dass das Boot auf Grund gelaufen sei“, setzte Mieke fort.

„Und es war ihnen aufgefallen, dass die Segel sehr unordentlich herunterhingen“, hat die Belgierin ausgesagt.

Die belgische Seglercrew bestand aus zwei Männern um die vierzig und einer Frau in ähnlichem Alter.

Sie seien dann mit dem Segelboot so dicht wie möglich heran gesegelt, beziehungsweise unter Motor an das Boot heran gefahren. Aber der Tiefenmesser ihrer eigenen Yacht hätte schon etwa dreißig Meter vorher Alarm geschlagen. Dichter konnten sie wegen des niedrigen Grundes nicht ans Boot, berichtete Mieke. „Einer der Segler hat durchs Fernglas gesehen, dass da was nicht in Ordnung war. ‚Ein Boot, das vor Anker liegt‘, sagte er, ‚bewegt sich nicht so unrund‘. Und sie hätten kein Ankergeschirr am Bug des Schiffes gesehen.“

Klaas van den Broek ergänzte, dass der Segler gesehen habe, dass das Boot offensichtlich in den sandigen Gründen östlich von Durgerdam feststeckt. Da, wo sich Segler normalerweise nicht aufhielten.

„Sie haben gemerkt, dass es sich um einen Seenotfall handeln könnte und versucht, über Kanal 16 per Funk die festgefahrene Segelyacht mit dem Namen ‚Dianne II‘ zu erreichen. Da hat aber niemand geantwortet, auch nach mehrmaligem Versuch nicht. Durch das Fernrohr konnten sie erkennen, dass das Segel und auch die Außenwand des Schiffes fleckig waren. Flecken, die aufgrund der dunklen Farbe und des Verlaufs durchaus Blutflecken sein konnten. Dann haben sie es mit der Angst zu tun bekommen und Den Helder Rescue gerufen.“

„Eine gute Entscheidung“, befand Klaas van den Broek. „Das hätte sonst noch locker die Nacht über dauern können, bevor irgendjemand was gemerkt hätte.“

Jetzt im April waren trotz gutem Wetter nur wenig Segler auf dem Wasser. Und die Berufsschifffahrt interessierte sich meistens nicht für die Dinge, die außerhalb der Fahrrinnen passierten.

„Das war auch schon alles, was wir von den Belgiern erfahren konnten. Sie haben das Boot nicht betreten und sind in der Nähe geblieben, bis die Wasserschutzpolizei vor Ort war. Das muss so gegen 17.20 h gewesen sein“, sagte Klaas van den Broek. „Wir haben ihre Adressen. Sie sind den Sommer über hier am Ijsselmeer erreichbar und haben seit Jahren einen festen Liegeplatz in Hoorn. Per Mobiltelefon können wir sie jederzeit erreichen“, schloss er ihre gemeinsamen Befragungsergebnisse ab.

Sie fuhren den gleichen Weg hinterm Deich zurück, an Durgerdam vorbei Richtung Innenstadt. Wenn sie nicht dienstlich hier gewesen wären, hätte er ihnen einen seiner Lieblingshäfen gezeigt. Der kleine Hafen von Durgerdam. Der einzige Hafen am ganzen Ijsselmeer, wo man sich selbst mit einem Fährponton an einem Stahlseil per Hand kurbelnd über einen kleinen Kanal befördern musste, um zur Toilette oder in den Ort zu kommen. Der Ort bestand allerdings mehr oder weniger nur aus einer einzigen Straße und einer beeindruckenden Aussicht auf den östlichen Teil der Stadt, besonders am Abend, wenn die Lichter der Straßen und Häuser die Stadt in eine funkelnde Silhouette verwandelten. Aber sie waren dienstlich hier.

„Wie hat Mevrouw Bakker auf die Todesnachricht ihres Mannes reagiert?“, wollte der Commissaris wissen.“

„Das weiß ich nicht“, sagte Klaas, „wir haben von den Kollegen nur gehört, dass man sie informiert habe und ihr psychologische Hilfe angeboten worden sei. Aber die wollte sie nicht. Also wird sie wohl einigermaßen gefasst reagiert haben.“

„So gefasst, wie man in so einem Augenblick sein kann“, sagte Mieke mit festem Blick auf die Straße.

„Meistens versucht man, solche Nachrichten doch erst einmal gar nicht an sich ran zu lassen. Nach dem Motto: Irgendwie kommt gleich jemand, der sagt, das ist ein Versehen. Alles ist in Ordnung. Aber wenn dann nach langem Hoffen und Warten keiner kommt, der Entwarnung gibt, breitet sich langsam, aber sicher ein immer stärker werdender Schmerz im eigenen Körper aus, bis man es kapiert hat.“

„Sie war auf jeden Fall bereit, noch heute Abend in der Gerichtsmedizin die Identifizierung ihres Mannes vorzunehmen“, ergänzte Klaas.

„Die neue Ärztin, die von eben am Deich, wird dabei sein und ich fahre auch hin“, sagte Klaas van den Broek nicht sehr erfreut über den unangenehmen Termin, der ihm noch bevorstand.

„Wir haben vereinbart, dass wir sie morgen früh zuhause besuchen, um mit ihr zu sprechen“, meinte Mieke.