Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SWB Media Publishing

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

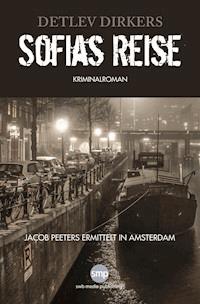

Als Commissaris Jacob Peeters zur Amsterdamer Centraal Station gerufen wird, stößt er auf die Leiche einer jungen Frau, die fast unbekleidet aus dem Wasser gezogen wird. Ihre Füße sind in Beton gegossen. Was hatte sie getan, um so grausam hingerichtet zu werden? Mit dem Tod der jungen Frau wird schnell klar: Jacob Peeters hat es nicht mit innerstädtischen Konflikten Amsterdamer Gangs zu tun, sondern mit skrupellosen Mördern. Schon kurze Zeit später stirbt eine weitere Frau bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Merkwürdigerweise tragen die beiden Toten das gleiche Tattoo am rechten Oberarm, das einen weinenden Clown zeigt. Zufall oder Zeichen einer geheimen Organisation? SOFIAS REISE ist der zweite Kriminalfall, den Detlev Dirkers durch sein sympathisches Ermittler-Team um den Commissaris Jacob Peeters in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam lösen lässt. Wie schon im ersten Amsterdam-Krimi GAME OVER – Tod auf dem Ijsselmeer nimmt Detlev Dirkers seine Leser mit auf eine Reise in die weltoffene Metropole mit den vielen bunten, aber auch einigen düsteren Gesichtern. Eine packende und spannend inszenierte Jagd in die Abgründe des Verbrechens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Detlev Dirkers

Sofias Reise

Detlev Dirkers

Commissaris Jacob Peeters ermittelt in seinem zweiten Amsterdam-Fall

Die Handlung und die handelnden Personen sind frei erfunden.

Jede Ähnlichkeit mit lebenden und bereits verstorbenen Personen ist zufällig.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist unzulässig und strafbar.

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Speicherung in elektronischen Systemen.

1. Auflage 2017

ISBN 978-3-946686-39-2

© 2017 swb media publishing, Gewerbestraße 2, 71332 Waiblingen

Lektorat: swb media publishing

Titelgestaltung: © Detlev Dirkers

Satz: swb media publishing

Druck, Verarbeitung: Rosch-Buch, Scheßlitz

Für den Druck des Buches wurde chlor- und säurefreies Papier verwendet.

www.suedwestbuch.de

1

Aus dieser Perspektive erlebten nur wenige Amsterdam-Besucher die Grachtenstadt an Amstel und IJ. Ihre Blicke wendeten sich, nachdem sie den Hauptbahnhof verlassen hatten, fast immer Richtung Süden, der Innenstadt und dem bunten Treiben an den Grachten und Plätzen entgegen. Erst dann, wenn sie von diesem Trubel ermüdet und von Eindrücken überladen am Ende ihres Besuches wieder in Richtung Bahnhof kehrten, sahen sie dieses beeindruckende Gebäude, die Centraal Station, zum ersten Mal bewusst. Es war nicht einfach nur ein Bahnhof, der sich da im Stil des holländischen Historismus erhob, sondern ein stolzes Gebäude aus rotem Backstein, anmutig und einladend. Die beiden Türme, die ihn an seiner westlichen und östlichen Seite eingrenzten, ließen ihn eher wie eine Kirche erscheinen und nicht wie einen zentralen Bahnhof. Eine viertel Million Menschen verschluckte das Gebäude täglich oder spie sie in umgekehrter Richtung wieder aus. Der zentrale Platz der ganzen Stadt, an dem nicht nur Züge eintrafen, sondern auch Busse, Fähren und Kreuzfahrtschiffe. Bei Ankunft war es das Tor zur Stadt und bei Abreise das Tor zur Welt.

Aber nur wenige Besucher setzten ihren Fuß auch hinter das Bahnhofsgebäude, das auf über achttausend Holzpfählen und drei kleinen künstlich aufgeschütteten Inseln am Ufer des IJ gebaut worden war. Das merkte man an der plötzlich eintretenden Ruhe, wenn man bis hier vordrang, wo sich die Amsterdamer City vom Norden der Stadt trennte. Einige Alt-Amsterdamer rümpften gerne ihre Nase, wenn man auf den Norden der Stadt zu sprechen kam. Aber das änderte sich gerade stetig. Die nördliche Hafenregion wurde von Jahr zu Jahr angesagter. Es entstanden Loft-Wohnungen, schicke Büros und Hochschulzentren. Wo früher Ostindienfahrer auf ihren Reisen ins Unbekannte gestartet waren, unzählige Menschen auf großen Werften noch bis vor wenigen Jahrzehnten am Bau stählerner Schiffe beteiligt gewesen waren, da sah man heute auf ein buntes Treiben auf dem und am Wasser. Hinter der Amsterdamer Centraal Station lag das IJ, ein früherer Meeresarm der Zuiderzee und damit der Nordsee. Bis hierhin kam die Flut, trieb die Nordsee ihr Unwesen. Bis aus der Zuiderzee das Ijsselmeer wurde und die Nordsee mit viel Aufwand gezähmt war. Der Amsterdamer Hafen mit seinen zahlreichen Kais hatte sich im Laufe der Jahre in westliche Richtung der Stadt weiterentwickelt. Von hier aus konnten die großen Schiffe über den Nordseekanal oder über Ijmuiden direkt und viel schneller als früher aufs offene Meer hinaus fahren. Heute baute man in den alten Hafengebieten im Nordosten der Stadt ganz neue Wohn- und Geschäftsviertel und es entstanden tausende neuer Immobilien.

Aber der Blick vom Bahnhof aus über das IJ in Richtung des Filmmuseums Eye verriet weder etwas von den geschäftigen Hafenaktivitäten im Westen noch von den Wohnbauprojekten im Osten der Stadt. Man sah auf dem Wasser Freizeitboote, Containerschiffe, Fähren und Flusskreuzfahrtschiffe, die den Rhein herunter und über Kanäle bis hierhin gekommen waren. Und auch Ozeanriesen machten Station. Es hatte etwas von Freiheit und Weite, vor allem jetzt im Mai bei sommerlichen Temperaturen. Es roch nach Wasser, nach Frische und der Wasserlauf der IJ an dieser Stelle war ziemlich breit, so dass der Blick auf die andere Uferseite ein wenig an die Weite des nur wenige Kilometer entfernten Meeres erinnerte.

Commissaris Jacob Peeters war selbst schon häufig mit seinem Segelschiff, das am östlichen Rande der Stadt in einem kleinen Hafen einen festen Liegeplatz hatte, bis an die Rückseite des Hauptbahnhofs gesegelt und dann weiter in die Amsterdam Marina, ein Hafen, der erst vor ein paar Jahren neu gebaut wurde, um den Bedarf an Bootsliegeplätzen in City-Nähe weiter zu befriedigen.

Aber heute war Jacob Peeters nicht privat hier, sondern wegen eines ungewöhnlichen Leichenfundes, der gerade erst gemeldet worden war. Er war vor wenigen Minuten eingetroffen und verschaffte sich einen ersten Überblick auf dem Gelände.

„Sorgt dafür, dass hier keine Passanten reinlaufen“, rief der Commissaris seiner Assistentin Mieke Dekker zu. „Die Kollegen sollen den Bereich gründlich absperren. Ich will niemanden sehen, der hier nichts zu suchen hat.“

Der Anblick eines Toten war nie schön und würde sicher auch nie zur Routinesache werden. Was Jacob Peeters vor sich sah, war die stark verweste Leiche einer Frau, vermutlich mittleren Alters. Sie war vor wenigen Stunden bei Ausbaggerungen gefunden worden. Durch die Bewegung des Wassers und die regelmäßigen Spülvorgänge des gesamten Wassersystems der Region kam es vor, dass Fahrrinnen versandeten und nicht mehr die nötige Tiefe für die Schifffahrt aufwiesen. Dann kamen Bagger zum Einsatz, die den Flusslauf ausbaggerten und die benötigte Tiefe wieder herstellten. Neben dem sonst üblichen Sand, verrosteten Fahrrädern und anderem Schrott, hatten sie an diesem Morgen die Frauenleiche gefunden. Ein grausiger Fund, der die Mitarbeiter der Spurensicherung vor ungewohnte Probleme stellte. Tote wurden üblicherweise am Fundort in Leichensäcke verpackt und in die Gerichtsmedizin zur weiteren Untersuchung transportiert. Aber das war in diesem Fall nicht möglich. Die tote Frau hätte nicht in den Leichensack gepasst. Zumindest nicht komplett. Das lag nicht etwa daran, dass sie zu Lebzeiten besonders groß oder dick gewesen wäre, die Gestalt der Person schien eher zierlich. Was nicht passte, waren ihre Füße oder besser das, was ihre Füße umgab. Die steckten in gegossenen Formen aus Beton. Jeder für sich in einem 10-Liter-Eimer, wie man ihn aus Baumärkten zum Anrühren von Zement kannte. Ihre Hände waren auf dem Rücken mit einem Kabelbinder zusammengebunden. Eine feige Art, sich jemandes zu entledigen, wie wahrscheinlich alle an der Einsatzstelle dachten. Ein Selbstmord war offensichtlich auszuschließen. Die Mitarbeiter der Spurensicherung bemühten sich unbeholfen, denn offensichtlich hatten sie noch keine Lösung für den bevorstehenden Transport.

Jacob Peeters hatte Tineke Huisman schon gesehen, als er den Platz hinter der Centraal Station mit seiner Assistentin Mieke Dekker erreichte. Die Gerichtsmedizinerin konnte man von weitem gut an ihrem Rotschopf erkennen. Einem Kurzhaarschnitt, den er von ihr kannte, seitdem sie ihm im vergangenen Jahr als neue Kollegin in der Amsterdamer Gerichtsmedizin vorgestellt wurde.

Peeters machte einen Schritt auf sie zu und sah sie an.

„Und?“, sagte er, ohne seine Frage zu präzisieren.

Sie schien ihn offensichtlich zu verstehen: „Tot.“ Ihre Antwort kam schnell und machte Peeters deutlich, dass mit seiner Frage etwas nicht stimmte.

„Schon gut“, sagte der Commissaris. „Kannst du mich trotzdem an deinem ersten Eindruck teilhaben lassen?

„Hab ich ja. Tot“, sagte sie nochmals und lächelte ihn an.

„Kein schöner Anblick“, meinte Peeters. „Wie lange mag sie schon im Wasser gelegen haben?“

„Schwer zu sagen, ihr Körper ist stark in Mitleidenschaft gezogen“, meinte Tineke Huisman und sah zu der Leiche rüber. „Es wird schwierig sein, Verletzungen und Todesursache festzustellen.“

„Ist sie ertränkt oder einfach entsorgt worden?“, wollte der Commissaris wissen.

„Lässt sich äußerlich nicht feststellen. Weiß ich nach der Obduktion.“

Die Ärztin schaute Jacob Peeters an und musste ihre Augenlider im gleißenden Licht der Frühlingssonne fast schließen, um sein Gesicht klar erkennen zu können.

„Auf den ersten Blick würde ich sagen, mindestens drei Wochen. Man sieht das an der Waschhaut, die sich langsam löst. Und der Färbung ihres Bauches.“

„Drei Wochen meinst du“, grübelte Peeters. Dann werden wir mal die Vermisstenanzeigen durchgehen.“

„Ja, ungefähr drei Wochen. Aber viel länger nicht.“

„Danke“, sagte Peeters. „Kommst du noch mit auf einen Kaffee? Ich treffe mich gleich mit Mieke und Klaas in der Villa Zeezicht für eine erste kurze Besprechung.“

„Nein danke, keine Zeit. Zu viele Leichen im Keller. Gewissermaßen jedenfalls“, sagte die Ärztin und dachte über ihre Antwort nach.

„Ich melde mich, wenn die Obduktion gelaufen ist“.

2

Jacob Peeters nutzte die Gelegenheit, die wenigen hundert Meter von der Centraal Station bis zur Villa Zeezicht zu laufen. Auch wenn dieses kleine Café mit dem großen Namen an der Ecke Singel und Torensteeg am Rande des touristischen Supergaus nahe dem Zentrum lag, mochte Peeters es sehr. An sonnigen und warmen Tagen konnte man dort auf der Brücke über der Gracht sitzen und dem bunten Treiben auf dem Wasser und in den Straßen folgen. Es brauchte hier weder eine Zeitung noch eine Begleitung. Die Grachtenstraßen rund um die Amsterdamer Innenstadt, die wie ein riesiges Spinnennetz um die Centraal Station gewebt waren, boten eine große, offene Theaterbühne. Und je nachdem, ob man in einem der zahlreichen Cafés und Restaurants saß oder selbst die Straßen und Grachten bevölkerte, gehörte man zu den Zuschauern oder zu den Akteuren dieses Freilichttheaters. Jacob Peeters liebte vor allem die lauwarme Appeltaart mit Zimteis in der Villa Zeezicht. Er saß dort häufiger privat mit seiner Frau Manou oder zu kurzen Dienstbesprechungen mit seinem Ermittlerteam Mieke Dekkers und Klaas van den Broek. Und so hatte er es auch für diesen Vormittag kurzfristig anberaumt, um die Aufgaben für den Tag zu verteilen. Von der Centraal Station aus kommend, nahm er den kürzesten Weg und ging entlang der Singelgracht auf den schmalen Gehwegen, die man den Fußgängern gelassen hatte. Autos gab es hier zwar reichlich, aber aufgrund der schmalen Gassen konnten sie nicht schnell fahren. Parkplätze waren Mangelware, so dass außer Amsterdamern, die hier wohnten, kaum jemand versuchte, seinen Wagen abzustellen. Spätestens die gesalzenen Parkgebühren schreckten die meisten Besucher dieser Gegend ab.

Trotz der schon fast sommerlichen Wärme war es in der Stadt noch angenehm frisch, nicht zuletzt wegen des böigen Windes, der von Westen kommend kühlere Meeresluft durch die Amsterdamer Straßen blies und die Reste des herbstliches Laubes vom Vorjahr vor sich her trieb. Aber das trockene Laub, das durch die Luft flog, konnte nichts gegen den Frühling ausrichten, der mit aller Kraft auf Bäumen und in Asphaltrissen seine grüne Botschaft verbreitete.

Mit den Gedanken bei der Toten im Hafen hatte Jacob Peeters das größte Stück des Weges zum Café hinter sich, als er wegen einer Palette mit Zementsäcken vor einem offensichtlich im Bau befindlichen Haus kurz auf die schmale Straße ausweichen musste. Augenblicklich bekam er zu spüren und auch zu hören, dass er es versäumt hatte, danach zu schauen, ob die Straße frei war. Eine junge Fahrradfahrerin war im Moment nur wenige Zentimeter an ihm vorbei geradelt, oder besser gerast, wie er im Nachhinein fand, und hatte ihn mit ihrem Fahrradlenker am Arm erwischt. Der plötzliche Schmerz wäre auszuhalten gewesen, wenn die junge Frau nicht auch noch angefangen hätte, ihn lautstark und in einer Tonlage zu beschimpfen, die ihm für einen Moment das Trommelfell schmerzen ließ. Sie kam ins Trudeln, konnte sich aber wieder fangen und fuhr mit ihrem Fahrrad in ähnlichem Tempo davon, wie sie gekommen war. Ihre Flüche waren noch bis zur nächsten Kreuzung zu hören. Peeters rieb sich seinen rechten Oberarm und überlegte, ob der blaue Fleck wohl schon sichtbar war. Er stand noch immer vor der Palette mit Zement. Zwei Gedanken kamen ihm dabei in den Sinn. Als erstes wollte er sich diesmal umdrehen, bevor er die Baustelle passierte und der zweite, fast gleichzeitige Gedanke kreiste um die Zementsäcke, die ihn augenblicklich wieder zurück zu seinem neuen Fall brachten. Würde man herausbekommen, woher der Zement oder die Eimer an den Füßen der Toten stammten? Sie mussten auf jeden Fall die Baumärkte und Baustoffhändler aus der Umgebung befragen. Vielleicht konnte auch die Gerichtsmedizinerin irgendwelche Hinweise dazu liefern. Peeters ging weiter. Er wirkte gerade etwas eingeschüchtert. Radfahrer und Fußgänger waren in Amsterdam so etwas wie unausgesprochene Feindeslager. Wobei die Fußgänger, besonders die Touristen unter ihnen, meistens die Verträumten waren und die ganze Breite der Straße gedankenlos für sich in Anspruch nahmen. Die Radfahrer taten im Prinzip das Gleiche, nur eben mit deutlich höherer Geschwindigkeit, einer stählernen Waffe unter ihrem Hintern und einem konzentrierten Blick, der einem eben diese Angst einflößen konnte. Feinde für den Augenblick einer kurzen Begegnung. Stiegen die Radfahrer ab und wurden so selbst zu Fußgängern, war alle Feindschaft vergessen. Man lächelte sich bestenfalls freundlich an oder nahm gar keine Notiz voneinander. So schnell wechselte man von einer in die andere Rolle.

Der Sand unter Peeters Füßen knirrschte trocken. Es hatte in der Stadt seit Tagen nicht mehr geregnet. Peeters hörte es kaum, aber er spürte unter der feinen Ledersohle seiner nicht gerade billigen Büroschuhe, die er für gewöhnlich erst morgens auf dem Parkplatz vor dem Präsidium gegen seine Bootsschuhe eintauschte, den Sand.

Commissaris Jacob Peeters lebte seit gut einem Jahr auf seinem Segelschiff in einem Amsterdamer Vorort. Und Büroschuhe machten weder auf Booten noch auf Stegen eine gute Figur. Mit solchen Schuhen auf Booten outete man sich gleich als Landratte. Das wäre Peeters egal gewesen. Viel schlimmer war aber die Gefahr auf den Schiffsplanken auszurutschen.

Dass Peeters gerne auf dem Wasser war stand fest, aber das war nicht der ausschlaggebende Grund für seinen damaligen Umzug aus der gemeinsamen Wohnung mit Frau und zwei nahezu erwachsenen Kindern im Amsterdamer Jordaan. So hieß das quirlige Studentenviertel westlich des Zentrums. Wer da ein Haus oder eine Wohnung hatte, blieb im Allgemeinen auch dort. Wenn es keinen triftigen Grund zur Veränderung gab. Jacob Peeters hatte ein Haus in der Tuinstraat am Rande des Jordaan, und er zog nur ungern weg. Aber wenn er nicht ausgezogen wäre, hätte es seine Frau getan und das wollte er verhindern. Denn schließlich hatte er die Verantwortung für das Scheitern ihrer Beziehung auf sich genommen. Sie hatten sich auseinander gelebt. Seine Dienstzeiten und seine Prioritäten für den Polizeijob hatten ihn, zumindest in den vergangenen zehn Jahren, zuhause eher zu einem gelegentlichen Besucher werden lassen, der wenig Zeit für die Familie hatte.

Die Auszeit der letzten Monate half beiden, wieder einen klareren Blick für sich selbst zu bekommen. Und es hatte offensichtlich auch etwas bewirkt. Sie waren sich nach der räumlichen Trennung langsam wieder näher gekommen, auch wenn ihn die wiedergewonnene Vertrautheit der vergangenen Jahre nicht in die Tuinstraat zurückführte. Das war vielleicht auch die Garantie dafür, dass es überhaupt weitergehen konnte. Obwohl sie sich mittlerweile wieder in unregelmäßigen Abständen trafen und auch einen gemeinsamen Segeltörn durch Nordholland und Friesland gemacht hatten, war das Chaos in der Tuinstraat derzeit perfekt.

3

Der Commissaris brauchte nur noch die Straßenseite zu wechseln und die Brücke über die Gracht überqueren. Da saßen sie, Klaas van den Broek und Mieke Dekker, seine ebenso strebsame wie aufgeweckte Polizeiassistentin. Die beiden hatten sich von einem Polizeiwagen absetzen lassen und konnten nur wenige Minuten vor ihm im Café angekommen sein.

Klaas sah wie immer adrett aus und trug eine ordentlich gebügelte, dunkle Stoffhose und ein kurzärmeliges, helles T-Shirt. Seine dunklen Haare waren kurz geschnitten und der Drei-Tage-Bart sah gewollt und gepflegt gleichermaßen aus. Peeters hatte Klaas van den Broek noch nie in einer Jeans gesehen. Gab es Menschen, denen Jeans gar nicht standen? Peeters selbst wäre am liebsten in lässigen Shorts aufgelaufen, aber das tat er im Dienst natürlich nicht. Noch hatten sie ihn nicht gesehen. Sie unterhielten sich konzentriert und Mieke zeigte Klaas offensichtlich Handyfotos von der Fundstelle der toten Frau im Hafen. Klaas war erst später zur Einsatzstelle gekommen und hatte nur noch mitbekommen, wie die Leiche abtransportiert wurde.

Commissaris Jacob Peeters nahm sich einen Stuhl und setzte sich zu ihnen.

„Das sieht doch wohl kaum nach Ehekrise aus“, meinte Klaas.

„Wonach sieht es denn aus?“, fragte der Commissaris. „Nach einem ersten Preis bei einem Baumarkt-Wettbewerb?“

„Hab ich was Falsches gesagt?“, wollte sein Assistent leicht verunsichert wissen.

„Nee, alles in Ordnung. Nach Ehekrise sieht es wirklich nicht aus. Aber das macht die Sache komplizierter. Von so einer brutalen Hinrichtung habe ich bislang nur in dunklen Mafiageschichten gehört. Und das hier“, er nahm dabei Miekes Handy in die Hand und hielt es sich vor Augen, „sieht nach Hinrichtung aus, falls die Frau nicht schon vorher tot war. Das wird ein hartes Stück Arbeit, vermute ich mal.“

„Und es scheint so, als ob sich in Amsterdam jemand Respekt verschaffen will. Das ist ja keine spontane Aktion gewesen“, vermutete Mieke Dekker. „Der oder die Täter haben den Mord vorbereitet und sind sogar das Risiko eingegangen, gesehen zu werden.“

„Noch dazu in unmittelbarer Nähe der Dienststelle der Wasserschutzpolizei“, ergänzte Klaas van den Broek, „die ist vielleicht 300 Meter entfernt. Entweder es will sich wirklich jemand beweisen und den Respekt der Unterwelt dieser Stadt verdienen …“, „oder“, fiel Mieke ihrem Kollegen ins Wort, „es ist den Tätern völlig gleichgültig, ob es Aufsehen erregt oder nicht.“

„Wer auch immer es war, konnte aber nicht damit rechnen, dass sein kleines Geheimnis so schnell wieder ans Tageslicht gelangen würde“, sagte Jacob Peeters. „Und das deutet nicht auf irgendein Reviergerangel mit anschließender Schauhinrichtung im Drogen- oder Prostitutionsmilieu hin.“

In Amsterdam tobte gerade ein Bandenkrieg. Sie nannten ihn den Mocro-Krieg. Eine Sonderkommission war seit Monaten damit beschäftigt, rivalisierende Banden wieder unter Kontrolle zu bekommen. Mocro nannten die Niederländer etwas abschätzig Leute marokkanischer Herkunft. Die berüchtigten Banden bestanden zum größten Teil aus jungen marokkanischen Amsterdamern, aber auch aus Türken und angestammten Niederländern. Erst am vergangenen Wochenende war ihre Fehde wieder eskaliert. Die Täter kamen abends und eröffneten mit automatischen Waffen aus dem fahrenden Auto das Feuer auf eine junge Frau. Die Mutter zweier Kinder wurde vor deren Augen mit mehreren Schüssen in der belebten Grachtenstraße im Zentrum der Stadt liquidiert. Mit quietschenden Reifen rasten die Mörder davon. Die junge Frau musste sterben, weil sie die Freundin eines berüchtigten Drogenbosses der Amsterdamer Unterwelt war. Das Fluchtauto wurde später ausgebrannt gefunden. Szenen wie aus einem alten Gangsterfilm. Angefangen hatte alles vor fast drei Jahren mit einer verschwundenen Ladung Heroin.

Doch darum ging es schon lange nicht mehr. Es war nur noch die Rache für den letzten Schlag der gegnerischen Bande. Sie brachten sich gegenseitig um, weil jeder Angst hatte, selbst das nächste Opfer zu werden. Mittlerweile waren mehr als 30 Menschen auf diese Weise ums Leben gekommen. Amsterdam war mit rund 25 Morden im Jahr noch immer eine der sichersten Metropolen Europas. Aber die Behörden machten sich Sorgen. Es war inzwischen auch ein Unbeteiligter im Kugelhagel ums Leben gekommen, weil er von den Gangstern offensichtlich aufgrund der Hautfarbe verwechselt wurde. Das war keine gute Werbung für den Tourismus. Aber der neue Fall von Jacob Peeters passte nicht in diese Serie von Mocro-Morden. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Der Commissaris würde sich mit seinen Kollegen von der Sondergruppe Organisierte Kriminalität absprechen, um mögliche Überschneidungen von Anfang an zu vermeiden.

„Die Tat liegt wahrscheinlich mehr als drei Wochen zurück. Das ist ein passabler Vorsprung für die Täter. Den müssen wir erstmal aufholen und rausfinden, wer das Mädchen war und um was es hier überhaupt geht“, meinte Peeters.

„Ehrenmord vielleicht?“, dachte Mieke Dekker laut nach.

„Möglich, vielleicht“, meinte Peeters. „Das ist ja auch so eine Art Hinrichtung. Und geplant ist ein Ehrenmord in den meisten Fällen ebenfalls. Wenn auch die Methode in diesem Zusammenhang ungewöhnlich ist. Noch haben wir keinen blassen Schimmer, wo wir den Täter finden. Wir müssen in alle Richtungen recherchieren und dürfen nichts ausschließen.

Was ich damit sagen will, ist, dass es auch trotz aller Vermutungen noch immer ein simples Beziehungsdrama sein kann“, resümierte der Commissaris und griff gleichzeitig nach seinem klingelnden Handy.

4

Sofia schaute aus dem Fenster. Sie wartete und sie wusste, dass gleich jemand hereinkommen würde. Sie wusste nicht, wer kam, aber das war ihr seit langem auch schon fast egal. Sie wusste aber, dass es kein angenehmer Besuch sein würde. Dafür war sie jetzt schon zu lange unterwegs. Viel zu lange. Es machte sie müde und traurig. Ihr Gesicht war ausdruckslos geworden. Es gab keine Freude mehr, kein unbekümmertes Lächeln, das andere mit Fröhlichkeit hätte anstecken können. So wie früher. Das, was ihre Eltern immer an ihr schätzten und liebten, die Fröhlichkeit eines jungen Menschen, der das Leben vor sich hatte und voller Ideen steckte. Es war weg. Als hätte man es ihr aus dem Gesicht geschnitten. Ohne ihren Willen und Zustimmung. Ob sie jemals ihr Lachen wieder zurückgewinnen würde?, fragte sie sich oft, wenn sie in den Spiegel sah. Dort, im Spiegel, sah sie eine junge Frau mit sorgenvollem Gesicht. Ohne Lächeln. Das Gefühl von Schuld und Zweifel nahm stattdessen immer größeren Raum in ihr ein.

Sofia hatte lange dunkle Haare, die leicht lockig und kräftig bis weit über die Schultern fielen. Ihre Wangenknochen betonten ihre dunklen, geheimnisvollen Augen. Ihr Gesicht wirkte durch das Haar schmal und schlank. An ihren Mundwinkeln, ein paar Zentimeter davon entfernt, gab es kleine Grübchen, die beim Lachen richtig in Form kamen, früher jedenfalls. Jetzt kam es selten vor, dass man sie sah. Prominente Männer und Frauen gaben viel Geld dafür aus, sich nachträglich Grübchen ins Gesicht operieren zu lassen, weil ihnen ihr Gesicht zu glatt und faltenlos erschien. Das hatte Sofia kürzlich in einer Illustrierten gelesen, die im Hause rumlagen. Was für Probleme die Menschen hatten. Sofia konnte tatsächlich einen Moment über diese Absurditäten des Lebens lächeln. Sie hatte sich für Geld das Lächeln abkaufen lassen und andere, mit viel Geld, gaben große Summen aus, um ihr Lächeln mit Grübchen zu verschönern.

Sofia hörte Stimmen auf dem Korridor des schmalen Hauses, an dem noch andere Zimmer lagen. Aber die Stimmen wurden wieder leiser und waren bald nicht mehr zu hören. In diesem Zimmer, nicht größer als vielleicht zwölf oder vierzehn Quadratmeter, lebte sie nun schon seit fast drei Monaten. Hier wurde sie morgens wach. Im Schlaf und in ihren Träumen war sie oft bei ihrer kleinen Tochter Ana, die sie bei ihren Eltern zurückgelassen hatte. Aber in den letzten Nächten blieb sie traumlos. Worüber sie traurig war, sich schon fast ärgerte. Ihre Träume waren für sie zu einer Brücke in die Vergangenheit geworden, in das Leben, das sie lange Zeit nicht mehr wollte und das sie nun so gerne zurück gehabt hätte.

Es gab hier nichts Schönes, nichts, auf das sie sich freuen konnte wie andere Menschen, wenn sie morgens aufstanden und sich darüber Gedanken machten, wie sie den Tag verbringen wollten. Zumindest für diejenigen, die sich ihren Tag selbst einrichten konnten. Das konnte Sofia schon lange nicht mehr. Mindestens fünfzehn Monate, fünfzehn lange, dunkle Monate schon, war sie mit Gregorij und den anderen unterwegs.

Sie hörte wieder Stimmen auf dem Flur. Diesmal kamen sie offensichtlich näher, Stimmen und Schritte wurden lauter. In ihr kleines Zimmer fiel wenig Licht, die Sonne stand schon zu weit im Westen. Nur noch ein kleiner Teil der Wand, an der ihr Bett stand, wurde von der Abendsonne mit letzten Sonnenstrahlen bedacht. Zumindest für Sofia waren es die letzten Sonnenstrahlen an diesem Tag. Sie würde das Zimmer heute nicht mehr verlassen können. Jedenfalls nicht, um sich der Sonne hinzugeben. Das fahle Licht, das durch die im unteren Teil des Fensters milchigen Scheiben in ihr Zimmer im dritten Stock drang, beleuchtete ein Bild, das in einem billigen Ikea-Rahmen über ihrem Bett hing. Nur die Blumen auf diesem Bild wurden von der Sonne so direkt ausgeleuchtet, dass es schien, als sei es eine professionelle Beleuchtungstechnik in einem modernen Museum. Das helle Gelb der Sonnenblumen tat Sofias Seele gut. Es erinnerte sie an ihre Heimat, an die Sommer in Moldawien, die sie unbeschwert mit ihrer Familie und den Freundinnen verbracht hatte. Aber das Bild kam nicht aus Moldawien, es war im südfranzösischen Arles von Vincent van Gogh gemalt worden. Vor mehr als einhundertzwanzig Jahren und die Leuchtkraft dieser Blumen schien all die Jahre unbeschadet überdauert zu haben. Auch wenn das Bild scheinbar einmal ein Kalenderblatt war, fand sie es schön. Dieses Bild war für sie ein wichtiger Lebensbegleiter geworden. Die Sonnenblumen in der gelben Vase auf dem gelben Tisch waren so etwas wie ein Mantra für sie. Es lohnte sich, für diesen Blick wach zu bleiben, zu kämpfen, bis sie, Sofia, eines Tages selbst wieder mit sich und der Welt im Reinen auf das goldene Gelb der Sonnenblumen sehen konnte und niemand sie zu irgendetwas zwang. Vielleicht würde sie sogar einmal die Möglichkeit haben, dieses Bild in einem Museum im Original zu sehen. Dann würde sie sich Zeit nehmen, sich auf eine Bank setzen und auf das Bild schauen, wenn möglich stundenlang. Denn dann würde sie wieder frei sein. Aber ihre Kraft schwand und wich immer häufiger der Resignation, Unsicherheit und Selbstzweifeln.

Die Stimmen auf dem Flur wurden lauter, aber Sofia konnte sie nicht verstehen. Sie hörte nur, dass Gregorij draußen sprach. Es waren mehrere Personen, die sie hören konnte.

Sie wartete in ihrem Zimmer, das sogar größer war als ihr früheres Zimmer bei den Eltern. Und dieses Zimmer hatte fließendes Wasser und ein eigenes Waschbecken. Sie hatte also fast keinen Grund, sich zu beklagen, dachte sie für einen kurzen Moment, wie um sich selbst zu beruhigen. Wäre dieses Zimmer ein Zimmer, in dem sie gerne und freiwillig wohnen würde, hätte sie es sich gemütlicher eingerichtet. Mit einem kleinen Sofa und einem kleinen Tisch, an dem sie mit Freundinnen zusammen Tee trinken oder sich einfach in spannende Bücher vertiefen konnte. Einen Schrank hätte sie nicht gekauft, stattdessen vielleicht mit weißem Stoff überzogene, halbhohe Kommoden, in denen man in einzelnen Fächern einiges unterbringen konnte. So was würde sie auch für Ana kaufen, für deren Zimmer. Aber Ana war zuhause in Moldawien bei ihren Großeltern. Sie teilten sich dort einen kleinen Raum. Sofia hatte ihre Tochter schweren Herzens bei den Eltern zurückgelassen.

Sie hätte auch mehr Bilder aufgehängt und andere Vorhänge genäht. Diese hier hingen an beiden Seiten des Fensters ungleich lang, schmutzig und von der Sonne ausgeblichen, herunter. Aber es war nicht ihr Zuhause. Hier stand ihr Bett im Mittelpunkt des Raumes, auch wenn es mit dem Kopfende an der Zimmerwand stand. Neben dem Waschbecken und einem viel zu klobigen und zu großen Schrank, gab es nur zwei ungemütliche Stühle und eine Art Nachtschrank, auf dem eine Obstschale stand. Obst gab es in diesem Zimmer nicht. Eine Stehlampe, die sich dimmen ließ, unterstützte die Deckenbeleuchtung bei dem Versuch, so etwas wie Wärme und Gemütlichkeit in den Raum zu transportieren. Ihr Bett im Mittelpunkt des Zimmers war schlicht, aus massivem Buchenholz und sah nicht einmal schlecht aus. So etwas hätte sie sich zuhause auch gewünscht. Aber hier war ihr Bett gleichzeitig ihr Arbeitsplatz. Das war der große Unterschied, ihr Verhängnis und gleichzeitig ihr Geheimnis.

Sofia hörte durch die Tür eine weitere bekannte Stimme. Es war Corrie, die Geschäftsführerin dieses Hauses, von der sie bis heute nicht wirklich wusste, was sie von dieser Frau halten sollte. Sie versuchte, immer vertrauenswürdig zu wirken, aber man konnte ihr nicht vertrauen. Zu oft schon hatte sie das Gefühl, dass gerade Corrie, die blonde Niederländerin mit dem zersplissenen Haar dafür verantwortlich war, wenn Sofia oder eines der anderen Mädchen bestraft werden sollten. Meistens steckte Corrie dahinter. Sofia hatte Angst. Sie wusste, dass sie auf Corries Strafliste stand. Sie hatte am Vortag einem Gast das Handy gestohlen. Eigentlich hatte sie es nicht gestohlen, es war ihm aus der Hosentasche seines Anzuges gefallen und Sofia hatte es gesehen. Sie sagte aber nichts, als der Gast sich verabschiedete und sofort hatte sie versucht, mit diesem Handy ihre Familie in Moldawien anzurufen. Sie wollte nur die Stimme von Ana hören, kurz mit ihr sprechen, einen schönen Abend wünschen und sie fragen, was sie tagsüber gemacht hatte. Aber soweit kam es nicht. Der Gast hatte den Verlust schnell bemerkt und stand zusammen mit Corrie unverhofft in Sofias Zimmer, als sie gerade den dritten Versuch startete, eine Verbindung in ihr Heimatdorf zu bekommen. Es war ihr wegen des schlechten Empfangs nicht gelungen, aber an der eingespeicherten Nummer hatte Corrie sofort gesehen, dass Sofia versucht hatte, ins Ausland zu telefonieren. Das war strikt verboten, wenn nicht Gregorij, Corrie oder einer der Aufpasser dabei waren. Nur dann war es erlaubt. Zweimal im Monat durfte sie mit ihren Eltern, Ana oder wem auch immer telefonieren. Aber sie durfte längst nicht alles sagen, was sie sagen könnte. Sie wollte es aber auch gar nicht. Sie wollte nicht sagen, was sie hier erlebte. Das ging niemanden etwas an und es musste auch keiner wissen. Schon gar nicht ihre Familie. Für ihre Eltern wäre eine Welt zusammen gebrochen und ihr würde der Weg zurück in ihr Heimatdorf in Moldawien für immer versperrt bleiben.

Der Schlüssel drehte sich im Schloss und die Tür wurde mit einer kräftigen Bewegung geöffnet. Mit viel zu viel Kraft. Sie knallte an das Waschbecken, das links von der Tür an der Zimmerwand befestigt war. Sofia erschrak und sah neben Gregorij und Corrie einen Mann, den sie nicht kannte und der entschlossen und schnell auf sie zuging. Erst Sekunden später hatte sie sich von dem Schlag erholt, der sie seitlich am Kopf traf. Gregorij und Corrie hatten den Raum verlassen und sie war allein mit diesem Mann, dem es scheinbar eine Freude war, ihr weh zu tun.

5

Als Jacob Peeters am Freitagmorgen ins Präsidium der Amsterdamer Kriminalpolizei kam, lag bereits der Bericht der Gerichtsmedizin auf seinem Schreibtisch. Die junge Frau aus dem Hafenbecken war demnach noch am Leben, als sie ins Wasser geworfen wurde und musste einen qualvollen Tod erleiden. Überbleibsel von Schaumpilz in den Atemwegen sowie Sand und Pflanzenteile in der Lunge, stand in dem Bericht.

Die Tote war noch keine 25 Jahre alt, eher noch ein paar Jahre jünger. Ihre Kleidung bestand im Wesentlichen aus einer Jogginghose und einem Shirt, wie man es in jeder Einkaufsstraße in zahlreichen Boutiquen finden konnte. Sie war mit 1,63 Meter von unauffälliger Größe. Die Vermutung der Gerichtsmedizinerin zur Dauer der Liegezeit im Wasser bestätigte sich mit etwa zwei bis drei Wochen. Interessanter war da schon ihr Ernährungszustand. Sie war definitiv unterernährt. Auch in den Tagen vor ihrem Tod hatte sie offensichtlich wenig gegessen oder nichts zu essen bekommen. Das ergab die Analyse des Mageninhalts. In ihrem Blut fanden sich Reste eines Beruhigungsmittels. Ihre Hautfarbe und die dunkle Farbe ihres Haares ließen auf eine südländische Herkunft schließen. Vielleicht Süd- oder Südosteuropa. Diese Annahme bestätigte auch die Feststellung der Gerichtsmedizin, dass die Zahnbehandlungen und Füllungen mit Techniken bzw. Material ausgeführt wurden, die man in den westeuropäischen Ländern schon seit Jahren nicht mehr anwandte. Dann gab es noch eine Tätowierung am linken Oberarm. Es war ein stilisiertes Gesicht, das wie eine Clownsmaske aussah.

Jacob Peeters legte den Bericht zur Seite und sah nachdenklich aus seinem Bürofenster. Was hatte diese junge Frau getan, um so übel hingerichtet zu werden? Welches Motiv war stark genug für eine so feige Tat? Oder war es eine Warnung für andere, die diese grausame Botschaft verstehen sollten? Niemand hatte das Mädchen beschützt. Es gab keine Gnade für sie. Nur ein endgültiges Urteil und die Gewissheit ihres Todes. Er dachte an seine Tochter, die in einem ähnlichen Alter war und daran, dass Gegensätze kaum größer sein konnten in dieser Stadt. Das Schicksal der toten jungen Frau, die allein auf sich gestellt war und das behütete Leben seiner Tochter Laura.

6

„Ich konnte das nicht verhindern. Das hast du dir selbst eingebrockt“, sagte Gregorij mit fast besorgtem Blick in Sofias Richtung. „Was klaust du dem Mann auch das Handy? Er war dein Kunde. So was kommt doch raus. Sofia“, sagte er. „Ich verstehe dich nicht. Ich versuche alles, um dich zu beschützen und du setzt das so leichtsinnig aufs Spiel. Warum machst du das? Denkst du gar nicht an deine Tochter? An deine Eltern?“ Gregorij saß auf der linken Bettkante und hielt Sofias Hand, die sich, zusammengekauert mit angezogenen Beinen auf der Seite liegend, leise wimmernd Gregorijs Predigt anhörte. Es blieb ihr auch nichts anderes übrig. Zum Weglaufen war sie zu schwach. Und es würde so oder so nicht klappen. Wo sollte sie auch hin? Sie hatte doch nur versucht, Kontakt zu Ana aufzunehmen. Was war denn so schlimm daran? Sofia konnte das Ausmaß ihrer angeblichen Verfehlungen nicht verstehen. Aber scheinbar hatte sie etwas falsch gemacht.

Warum hatte Gregorij sie nicht beschützt? Er war doch so stark, wenn es darauf ankam. Warum konnte er sie nicht vor der Gewalt dieses Schweines beschützen, das vor ein paar Minuten ihr Zimmer verlassen hatte. Sie hatte niemand anderen als Gregorij seit sie aus Moldawien fort war. Sie musste sich doch auf irgendjemanden verlassen können. Aber er hatte ja auch Recht, dachte sie. Eigentlich konnte sie sich über Gregorij nicht beklagen. Sie hatte sich freiwillig in ein Abenteuer begeben. Und Gregorij hatte sie freigekauft, damals in Istanbul. Ihre augenblickliche, wesentlich bessere Situation würde sie sicher nicht noch ein weiteres Mal aufs Spiel setzen. Ihr damaliger Entschluss war der größte Fehler ihres noch jungen Lebens, das war ihr inzwischen klar geworden. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr, noch nicht. Sie musste erst das nötige Geld zusammen haben. Obwohl ihr ansonsten wenig Entschlossenheit anzusehen war, aber das war ihr klar. Sofia sah aus wie nach einem verlorenen Boxkampf, der erst in der zwölften Runde mit einem K.o. endete. Sie hatte am ganzen Körper blaue Flecken, ein Auge war geschwollen und geronnenes Blut klebte an ihren Schenkeln.

„Der Typ war nicht zimperlich“, sagte Gregorij, der Sofia betrachtete und darüber nachdachte, wie viele Tage sie wohl ausfallen würde. Sein Job war es, seine Truppe am Laufen zu halten. Schließlich hatte er Verträge. Mit Sofia lief es ansonsten recht gut. Er hatte wenig Lust, sie durch eine andere ersetzen zu müssen. Jedenfalls noch nicht jetzt. Dann erhob er plötzlich seine Stimme und brüllte sie an: „Das darf nicht noch mal passieren. Du bist hier als Hure engagiert, nicht als Diebin.“

Sofia erschrak und hätte sich am liebsten wie ein Igel eingerollt, um sich den donnernden Tönen und womöglich weiteren Schlägen zu entziehen. Auf Gewalt verzichtete Gregorij aber, denn er sah ja ihren Zustand, den er sich gleich in den Geldwert des Verdienstausfalls umrechnete. Er musste mit Corrie, der Bordell-Managerin, über einen Schadensausgleich reden. Schließlich hatte sie für die Bestrafung, wie dieses besondere Angebot genannt wurde, von ihrem Kunden einiges verlangen können. Und der Kunde konnte zahlen, das wusste Gregorij. Der nahm die Einladung zu Bestrafungen gerne an. Prinzipiell hatte Gregorij auch nichts dagegen einzuwenden. Wer die Regeln verletzte, musste bestraft werden. Und wenn er, Gregorij, damit auch noch etwas verdienen konnte, umso besser.

„Zieh dich an und räum dein Zimmer auf“, sagte er in einem immer noch barschen Ton. „Ich werde sehen, was ich für dich machen kann. Vielleicht brauchst du morgen nicht arbeiten. Aber versprechen kann ich nichts. Du weißt, Corrie entscheidet hier, nicht ich. Wir haben Verträge einzuhalten, du und ich. Und das gilt besonders für dich. Ich hab meinen Teil richtig gemacht. Jetzt liegt es an dir, alles gerade zu biegen. Wenn man dich wieder unter Leute schicken kann, erwarte ich, dass du dich entsprechend einsetzt und für Umsatz sorgst. Denk an deine Familie. Die brauchen Geld. Und du bist noch weit davon entfernt, alle Schulden abgezahlt zu haben. Wenn du nicht arbeiten kannst, muss ich dich am Verdienstausfall beteiligen. Der kommt mit auf deine Verrechnungsliste. Das geht nicht anders.“

Und dann wollte er ihr noch etwas gegen die Schmerzen besorgen, zur Beruhigung, wie er sagte. Dieser Ton hörte sich für Sofia wieder versöhnlicher an. Sie war Gregorij sogar ein bisschen dankbar, dass er sich für sie einsetzen wollte. Zumindest einen oder vielleicht zwei freie Tage für sie rausholte. Sie wollte nur noch schlafen und vergessen. Für klare Gedanken gab es in ihrem Kopf keinen Platz mehr.

Nachdem Gregorij Sofias kahles Zimmer verlassen hatte, ging er zu Corrie ins Büro. Er hatte mit ihr einiges zu klären. Schließlich war Sofia nicht das einzige Mädchen, das er an die Amsterdamer Bordellbetreiberin Corrie ausgeliehen hatte. Er kannte von dieser Frau nur den Vornamen: Corrie. Für ihn ein merkwürdiger Name. Aber mehr wollte er von ihr auch nicht wissen. Die Geschäfte wurden nach wie vor diskret und in bar abgewickelt. Da waren Verträge mündlicher Art verbindlich und jeder hielt sich daran. Denn sonst war Ärger vorprogrammiert. Und der konnte unangenehm werden. Auch wenn diese Art der Geschäfte per Handschlag noch immer etwas Traditionelles hatten, veränderte sich das Geschäft mächtig, seitdem der Markt von Mädchen aus Osteuropa und Afrika überschwemmt wurde. Die Sitten waren rauer geworden, die Margen kleiner. Da musste man wirtschaftlich denken. Prostitution mit Seemannsromantik war längst ein Auslaufmodell. Gregorij war sozusagen Chef eines Wanderzirkus geworden, bei dem er die Organisation erledigte. Er zog mit seinen Mitarbeiterinnen, wie er sie nannte, alle paar Monate von einer in die nächste Stadt, in das nächste Land. In Clubs, die sich in schillernden Gegenden wie hier auf De Wallen im Amsterdamer Rotlichtbezirk oder auch in schäbigen Saunaclubs, die sich an Autobahnabfahrten oder in Gewerbegebieten abseits der Metropolen befanden. Die Kunden dieser Etablissements liebten die Abwechslung und wollten regelmäßig neue Gesichter sehen. Frischfleisch, wie sie sagten. Darauf hatte sich Gregorij spezialisiert. Er besorgte, was seine Kunden wünschten. Der Markt war eine reine Goldgrube, Nachschub gab es reichlich. Er musste nur die Richtigen aussuchen, sie illegal ausschleusen, mit falschen Papieren ausstatten und notfalls auch mal für einen Arzt sorgen, der sich bar bezahlen ließ. Hinter ihm stand eine große Organisation fleißiger Menschen, die wenig Skrupel kannten und bestens bis in verschiedene Behörden und sogar Ministerien Moldawiens, Bulgariens, der Türkei, Griechenlands aber vor allem der Balkan-Länder vernetzt waren. In dieser Organisation hatte er seinen Platz gefunden und verdiente nicht schlecht damit. Vor Ort bei den Mädchen war er so eine Art Manager, Teamchef und gute Seele in einem. Er musste die Mädchen drillen und er musste ihnen zur Seite stehen, wenn sie nicht spurten. Zuckerbrot und Peitsche. Aber er war den Mädchen gegenüber nie der Peiniger. Das ließ er andere erledigen. Gregorij brauchte das Vertrauen der Mädchen, damit er sie unter Kontrolle halten konnte. Sein Geschäft war nach modernen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten so etwas wie das Leasing junger Frauen zum Zwecke der Prostitution. Das war den meisten, eigentlich fast allen Frauen, die freiwillig oder nicht freiwillig zu ihm kamen, in voller Konsequenz am Anfang nicht klar. Aber es war nicht sein Problem. Er kassierte von den örtlichen Bordell-Betreibern eine Leasing-Gebühr und war an den Umsätzen für die Dauer ihres Aufenthaltes beteiligt. Es war nicht immer einfach zu kontrollieren, denn die Bordell-Betreiber ließen ihn verständlicherweise nicht in ihre Bücher schauen, sofern es welche gab. Da war Fingerspitzengefühl gefragt und er musste seinen temporären Partnern verständlich machen, dass er sich nicht übers Ohr hauen ließ, was für Gregorij bei seiner Vergangenheit nicht allzu schwer fiel. Er konnte den notwendigen Respekt bei den Bordell-Betreibern und auch bei den Mädchen allein schon durch diese alten Geschichten erwarten. Dabei erzählte er selbst nicht viel über sich. Das taten andere.

Er hatte seinen Ruf in der Branche. Gregorij war nicht groß, vielleicht einhundertsiebzig Zentimeter. Er war mittlerweile weit über fünfzig, aber sein Körper war bestens durchtrainiert und er sah aus wie ein hellwacher Mensch, vor dem man sich in Acht nehmen sollte, falls man sich seiner Sympathie nicht sicher war. Sein kahler Schädel und seine graublauen Augen mit einem durchdringenden, kühlen Blick machten ihn nicht gerade zum beliebten Schwiegersohn-Typen. Aber das wollte er auch nicht sein. Seine unnahbare Erscheinung hatte ihm schon viele Leute vom Hals gehalten. Darauf war er fast ein bisschen stolz. Es war bei seiner Größe in diesem Geschäft nicht so einfach, bedingungslos respektiert zu werden.

Für ihn war dieser neue Job, den er jetzt seit fast fünf Jahren machte, beinahe entspannend, fast schon etwas bürgerlich. Da hatte er früher ein aufregenderes Leben. Nachdem für ihn in der Armee seines eigenen Landes nach den politischen Umwälzungen der neunziger Jahre kein Platz mehr war, musste er sich ein neues Betätigungsfeld suchen. Und er hatte nichts anderes gelernt als Soldat zu sein. Er war es gerne. Einige Kameraden von damals schlossen sich privaten Sicherheitsgesellschaften an, die dubiosen, aber lukrativen Geschäften nachgingen. Er wollte seinen eigenen Weg gehen und heuerte als Söldner an. Als bezahlter Kämpfer verschiedener Armeen war er jahrelang im Einsatz derer unterwegs, die ihm das meiste Geld boten. Begonnen hatte alles damit, dass er im Konflikt Bosniens und Herzegowinas die Streitkräfte der Serbischen Republik Bosniens bekämpfte und nach anfänglichen Zweifeln am Sinn des Tötens, mit andauernder Praxis sogar Freude an der erfolgreichen Verrichtung seiner Arbeit verspürte. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Söldnern dieser Zeit, die sich aus oft diffusen Vorstellungen von rechtsextremen Idealen, religiösem Eifer oder einfach nur aus reiner Abenteuerlust an diesen Kriegen beteiligten, war es Gregorij nach seiner Entlassung aus der eigenen, moldawischen Armee egal gewesen, auf welcher Seite er kämpfte. Solange das Geld stimmte. Und man konnte gut verdienen in diesem Geschäft, das für viele andere zu schmutzig war. Man musste nur Mut und einen klaren Verstand beweisen. Und man durfte den Durchblick in Stresssituationen nicht verlieren, wie er beim Militär gelernt hatte.