2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EK-2 Publishing

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

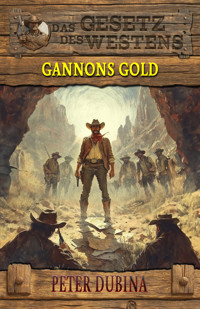

Rauchende Colts und echte Männer! Entdecken Sie jetzt die historische Western-Reihe „Das Gesetz des Westens“

Klappentext: Logan Cates besitzt die Karte zu einem verborgenen Schatz – doch er ist nicht der Einzige, der ihn haben will. Gefangen zwischen Banditen, Soldaten und dem erbarmungslosen Verlangen nach Gold, wird aus der Suche nach Reichtum ein tödliches Spiel im Herzen des Comanchenlandes. Wem kann Cates noch vertrauen, wenn jeder einen eigenen Plan verfolgt und die Comanchen Rache schwören?

Über die Reihe Das Gesetz des Westens: Freuen Sie sich regelmäßig auf die spannendsten Western-Abenteuer diesseits des Mississippi! EK-2 Publishing hat für „Das Gesetz des Westens“ die ganz großen Koryphäen des Western-Genres versammelt. Alfred Wallon, Peter Dubina und viele weitere Autoren katapultieren sie direkt ins Geschehen und bescheren Ihnen ein unvergessliches Leseerlebnis.

Laden Sie Ihren Revolver und satteln Sie Ihren Hengst, denn es geht auf eine spannende Reise in den rauen Wilden Westen!

Hinweis: Bei diesem Roman handelt es sich um eine Neuauflage des gleichnamigen Romans.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Peter Dubina

Gannons Gold

Historische Western-Reihe „Das Gesetz des Westens“

EK-2 Militär

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein Familienunternehmen aus Duisburg und jeder einzelne unserer Leser liegt uns am Herzen!

Mit unserem Verlag EK-2 Publishing möchten wir militärgeschichtliche und historische Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.

Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Haben Sie Anmerkungen oder Kritik? Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen besonders gefallen hat oder wo Sie sich Verbesserungen wünschen. Welche Bücher würden Sie gerne in unserem Katalog entdecken? Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns und unsere Autoren.

Schreiben Sie uns: [email protected]

Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!

Ihr Team von EK-2 Publishing,

Ihr Verlag zum Anfassen

Gannons Gold

von Peter Dubina

I

n Texas hörte der Wind niemals auf. Manchmal wisperte er leise im Dornengestrüpp, dann wieder klang seine Stimme wie die eines durstigen Gottes der Urzeit, der auf der Suche nach Wasser heulend umher streifte – immer aber war er heiß wie der Glutatem aus einem offenen Schmelzofen. Er trug die Bussarde, die mit gespreizten, reglosen Schwingen ihre Kreise über dem einsamen, menschenfeindlichen, erbarmungslosen Land zogen und – geduldig und grausam wie der Tod – auf ein Opfer warteten. Sie brauchten nie sehr lange zu warten.

Logan Cates beobachtete die Wolke von Bussarden über den Hügeln im Westen schon seit geraumer Zeit, und nun trug ihm der heiße Wind Rauchgeruch aus der gleichen

Richtung zu. Bussarde und Rauch; Das bedeutete in diesem wilden Berg- und Wüstengebiet von West-Texas fast immer mit tödlicher Sicherheit – Comanchen.

Trotz der Gräuel, die er in vier Jahren blutigem Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten erlebt hatte, trotz der Gefahren, denen ein Revolvermann wie Logan Cates ständig ausgesetzt war, trotz der Schrecken der Indianerkämpfe, die er mitgemacht hatte, war es ihm nie ganz gelungen, die Reaktion zu meistern, die das Wort „Comanchen“ in seinem Innern auslöste. Er kämpfte gegen die Übelkeit an, die ihm in die Kehle stieg und ihn würgte. Sterben – das war nicht so schlimm. Logan Cates hatte sich in seinem wilden, von Kampf erfüllten Leben an manchen Gedanken gewöhnt. Der Gedanke ans Sterben machte ihm keine Angst. Nein, es war die Vorstellung, lebend in die Hände der Comanchen zu fallen, die ihn schaudern ließ.

Logan Cates war ein hochgewachsener Mann mit breiten Schultern. Er trug einen schwarzen Texanerhut mit breitem Rand und flacher Krone. Früher war der Hut mit einem Band aus gehämmertem Silber geschmückt gewesen, aber das hatte Logan Cates abgenommen, bevor er seinen Fuß auf Comanchengebiet setzte. Es hätte im Sonnenlicht blinken und ihn dadurch verraten können. Sein Leinenhemd war verwaschen, die alte Armeehose an den Schenkeln von der Sonne ausgebleicht. Statt Stiefeln trug Logan Cates Mokassins, deren hohe Schäfte unter den Knien von Lederriemen gehalten wurden, Tief an seiner rechten Hüfte war ein Armeecolt mit Holzgriff festgeschnallt. An der linken Seite trug er ein Bowiemesser mit Beingriff in einer Büffellederscheide.

Vor einer Stunde hatte er im Norden eine Staubwolke zu sehen geglaubt. Das hatte seine Vorsicht geweckt. Aber seit er die Bussarde über den Hügeln entdeckt hatte, hielt er seine Winchester in der linken Armbeuge, den rechten Zeigefinger in den Abzugsbügeln gehakt.

Logan Cates’ unrasiertes Gesicht war von den Mühsalen und Gefahren der letzten Wochen gezeichnet. Der ganze Mann war mit einer dünnen Schicht von Texasstaub bedeckt, unter der selbst die Messinghülsen der Revolverpatronen in den Schlaufen seines Waffengurts nur stumpf blinkten.

Sein Pferd, ein hochbeiniger Brauner mit bösen Augen, die verrieten, wie bockig, verwegen und niederträchtig er zu sein vermochte, bewegte sich unruhig unter dem Sattel, als er den Rauch roch. Wie Logan Cates, so kam auch der Braune lange Zeit ohne Wasser aus, aber die Feldflasche am Sattelhorn war nun schon länger als einen Tag leer – und das bei der Gluthitze, die über der Texaswüste lag. Pferd und Reiter brauchten unbedingt Wasser, wenn sie nicht vor Durst umkommen wollten. Aber die einzige Wasserstelle in einem Umkreis von fünfzig Meilen lag zwischen den Hügeln, über denen die Bussarde kreisten.

Logan Cates, dessen Durst längst von Mund und Kehle in sein überhitztes Blut hinübergewechselt war und ihn bis ins Mark zu durchdringen schien, musste wählen: Entweder, er wartete in der Sonnenglut weiter ab und fiel vielleicht bald aus dem Sattel, oder er näherte sich dem Wasserloch auf die Gefahr, dort auf Comanchen zu stoßen.

Er traf seine Wahl. Er stieß dem Braunen die stumpfen Hacken seiner Mokassins in die Flanken und ritt im Schritt auf die nackten Hügel zu, jeden Augenblick einer Kugel gegenwärtig, die ihn aus dem Sattel reißen würde. Aber kein Schuss fiel. Dafür wurde der Rauchgeruch immer stärker. Es war etwas Übles daran. Das war nicht nur Holzrauch – es stank nach verbranntem Fleisch.

Und dann vernahm Logan Cates die Schreie. Noch nie zuvor in seinem Leben hatte er einen Menschen so schreien gehört. Es rann ihm kalt über den Rücken. Er hielt seinen Blick weiter auf die oberen Ränder der Hügel gerichtet, von wo aus er gesehen werden konnte. Aber wenn sich Comanchen an der Wasserstelle aufhielten, hatten sie jedenfalls keinen Wachtposten aufgestellt – und Logan Gates ahnte auch, warum.

Er zügelte den Braunen im Schutz eines Mesquitedickichts und ließ sich lautlos aus dem Sattel gleiten. Vor Wochen schon hatte er die metallenen Steigbügel mit Lappen umwickelt, so dass sie nicht klirrten, wenn er auf oder absaß. Er warf dem Braunen die Zügel nach vorn über den Kopf, zum Zeichen, dass er stehenbleiben sollte. Anzubinden wagte er das Tier nicht. Wenn er fliehen musste, würde ihm vielleicht die Zeit fehlen, die um einen Ast geknoteten Zügel wieder zu lösen.

Behutsam lud er seine Winchester durch. Mit metallischem Klicken fuhr eine Patrone in die Kammer. Logan Cates huschte auf einen Einschnitt zwischen zwei Hügeln zu und duckte sich dort hinter einem Salbeibusch. Und die ganze Zeit über gellten ihm die schrecklichen Schreie in den Ohren.

Das Erste, was er sah, als er den Kopf aus der Deckung hob, waren zwei scheckige, bemalte Indianerpferde, daneben ein gesattelter Grauschimmel. Die drei Tiere waren an einem abgestorbenen, entwurzelten Cottonwoodbaum festgebunden.

Dann spähte Logan Gates zu der Wasserstelle hinüber. Das war ein flaches Erdloch mit lehmigen, von der Sonne hartgebrannten, von breiten Sprüngen durchzogenen Rändern. Schmutziges gelbes Wasser stand darin – aber dieses Wasser bedeutete Leben in der mörderischen Wüste.

Nicht weit von der Wasserstelle entfernt hockten zwei Comanchen, die mit einem weißen Gefangenen beschäftigt waren. Er lag nackt auf dem Rücken, und seine Hand- und Fußgelenke waren mit Lederriemen an tief in den Boden gerammten Pfählen festgeschnürt. Seine Schreie hatte Logan Cates gehört.

Logan Cates, der im ersten Impuls seine Winchester gehoben hatte, um die beiden Comanchen mit zwei schnellen Schüssen niederzuwerfen, zögerte. Seine Gedanken waren von kalter, sachlicher Überlegung bestimmt. In diesem wilden Land blieb kein Mann lange am Leben, der nur gefühlsmäßig und ohne nachzudenken reagierte. Den Gefangenen konnte er nicht mehr retten, der war schon vom Tod gezeichnet. Logan Cates hätte nicht gezögert, dem Mann zu helfen, wenn dieser eine Überlebenschance gehabt hätte. Aber so, wie die Comanchen ihn zugerichtet hatten, würde er auf jeden Fall sterben. Wenn Logan Cates wartete, bis der Gefangene tot war, würden die Indianer – abergläubisch, wie sie waren – diesen Ort wahrscheinlich schnell verlassen, bevor der Geist des von ihnen getöteten sich an seinen Mördern rächen konnte. Dann wurde Logan Cates ungesehen am Wasserloch trinken und seine Feldflasche füllen können.

Er fürchtete einen Kampf mit den beiden Apachen nicht. Aber vielleicht hielten sich noch mehr Indianer in der Nähe auf. Dann würde er durch Schüsse nur ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das würde dem Gefangenen nichts nützen, und ihm, Logan Cates, vielleicht einen schrecklichen Tod bringen. Denn der Hass der Comanchen war sprichwörtlich. Und die Tatsache, dass einer ihrer Feinde einen Monat lang in ihrer unmittelbaren Nähe gelebt hatte, würde sie bis aufs Blut reizen.

Vier Wochen hatte sich Logan Cates in den Bergen und Hügeln von West-Texas aufgehalten und nach Gold gesucht. Die Ausbeute – zwei Lederbeutel voll Goldstaub – steckte in seinen Satteltaschen. Er schätzte ihren Wert auf fünfhundert Dollar. Aber dafür hatte er auch sein Leben aufs Spiel gesetzt.

Er hatte in einer alten, verlassenen Mine geschürft und während der ganzen Zeit praktisch in Sichtweite der Comanchen gearbeitet. Er hatte sogar die gleichen Wasserlöcher benutzt wie die Indianer. Klar, Leben konnte man das eigentlich nicht nennen. Er hatte kein Feuer gemacht, keinen Schuss aus seiner Winchester abgegeben und nicht einmal einen Mokassinabdruck hinterlassen. Sein Pferd war unbeschlagen wie das eines Comanchen. Es war mehr ein Vegetieren gewesen, immer hungrig, durstig, stets wachsam und eine Hand an der Waffe, aber er lebte. Jedenfalls noch, dachte er zornig. Doch damit konnte es rasch vorbei sein, wenn er versuchte, einem Mann zu helfen, der so oder so dem Tod geweiht war. Er wusste ja nicht einmal, wer der Gefangene war. Auf keinen Fall aber traf ihn eine Schuld an dessen Schicksal.

Logan Cates war ein Einzelgänger, der selten die Nähe anderer Menschen suchte. Er erwartete keine Hilfe von ihnen, gewährte sie selbst aber auch nur selten. Es sei denn, jemand suchte einen Revolvermann und bezahlte hohen Kämpferlohn.

Doch diesmal wurde ihm die Entscheidung abgenommen, denn bevor er noch mit seinen Überlegungen fertig war, warf plötzlich eines der Indianerpferde den Kopf hoch und ließ ein warnendes Schnauben hören. Augenblicklich ließen die beiden Comanchen von ihrem Gefangenen ab und blickten zu den Tieren hinüber.

Verdammt! dachte Logan Cates erschrocken. Die Pferde haben meinen verfluchten Gestank wahrgenommen.

Der scharfe Geruch seiner verschwitzten Kleidung umgab ihn. Die Hitze kochte eine Wolke von Dünsten aus: Schweiß und feuchtes Leder, ungewaschene Haare und schmutzige Haut, und selbst den Messinggeruch der Revolverpatronen in seinem Waffengurt. Der immer wieder unvermutet umspringende, heiße Wüstenwind musste Logan Cates’ Geruch dem Indianerpferd genau in die Nüstern geweht haben.

Einer der Comanchen richtete sich auf und schritt auf die Tiere zu. Er war nackt bis auf einen langen breiten Lendenschurz und die Mokassins. Ein Armeecolt mit Patronentaschen und einem Colt in geschlossenem Kavalleriehalfter schlang sich um seine Hüften. Seine Brust und sein Gesicht waren mit weißem Lehm beschmiert. An seinem Hinterkopf wehten fächerförmig drei Adlerfedern im Wind. Er hielt ein brandneues, sechzehnschüssiges Henry-Repetiergewehr in den Händen, einen Finger um den Abzugshahn gekrümmt.

Neben den Pferden blieb er stehen. Sein Blick ging misstrauisch in die Runde, offenbar auf der Suche nach einem Kojoten oder einer Klapperschlange, die die Tiere scheuen ließ. Plötzlich sah er Logan Cates. Die dunklen Augen in seinem weiß bemalten Gesicht weiteten sich vor Überraschung. Er riss das Henry-Repetiergewehr im Hüftanschlag herum, aber da hatte Logan Cates ihn bereits im Visier.

Er zog den Abzugshahn nach hinten. Der Schuss peitschte. Die Kugel fuhr dem Comanchen durch die Stirn. Er drehte sich halb um sich selbst und stürzte in den Staub.

Blitzschnell lud Cates durch und richtete die Winchestermündung auf den zweiten Indianer, der nach seinem am Boden liegenden Spencer-Karabiner griff. Bevor der Comanche den Finger um den Abzug krümmen konnte, traf ihn ein schweres Bleigeschoss aus Logan Cates’ Winchester in die nackte, mit weißem Lehm beschmierte Brust. Der Krieger schwankte, auf gespreizten Beinen stehend, vor- und rückwärts. Dann knickte er in die Knie, und seine Stirn schlug in die Erde.

Cates lud seine Winchester abermals durch und wartete, schussbereit. Aber die Comanchen rührten sich nicht mehr. Da verließ er die Deckung und ging, die Winchester im Hüftanschlag, erst zu dem einen, dann zu dem anderen Indianer und drehte die halbnackten Körper mit dem Fuß um. Beide waren tot. Da schritt er auf den Weißen Gefangenen zu. Der hatte inzwischen aufgehört zu schreien. Nur ein rasselndes Stöhnen kam noch über seine Lippen. Logan Cates biss sich auf die Lippen, als er sah, wie furchtbar die Indianer den Mann zugerichtet hatten. Er legte seine Winchester auf die Erde, zog das Messer aus der Scheide, kniete neben dem Gefolterten nieder und durchtrennte dessen Fesseln an den Hand- und Fußgelenken. Er wusste, dass der Mann ihn nicht sehen konnte. Die Comanchen hatten ihn geblendet. Unter den geschlossenen, eingesunkenen Augenlidern tropfte es wässrig hervor. Der Gefolterte streckte eine Hand aus und tastete blindlings umher.

„Wer sind Sie?“, fragte er mit einer Stimme, die kaum zu verstehen war.

„Mein Name würde Ihnen nichts sagen“, antwortete Logan Cates. „Aber die beiden Indianer, die Sie so schrecklich zugerichtet haben, sind tot. Ich werde Ihnen Wasser bringen und …“

„Nein! Nein!“ Die zitternde Hand des vom Tode Gezeichneten hielt Logan Cates’ rechten Arm fest. „Mir bleibt nur noch wenig Zeit, vielleicht nur Minuten. Ich weiß, dass ich sterben muss. Aber ich habe noch etwas zu sagen – und ich muss es tun, solange ich noch genug Kraft habe.“

„Ist es so wichtig?“

„Ja! Ja!“, kam es heiser über die blutigen Lippen. „Wer Sie auch sein mögen: Was suchen Sie in diesem von Gott verfluchten Land?“

„Ich bin Goldsucher“, antwortete Logan Cates nach kurzem Zögern.

„Goldsucher – was für ein Hohn des Schicksals“, murmelte der Sterbende. „Haben Sie Gold gefunden?“

„Nur wenig: für ein paar hundert Dollar.“

„Das dachte ich mir. Aber ich kann Ihnen verraten, wo Sie Gold für viele Millionen Dollar finden. Mehr Gold, als Sie jemals in Ihrem Leben zu sehen bekommen haben.“

Ungläubig und überrascht blickte Logan Cates in das verwüstete Gesicht des blinden Fremden. Er glaubte dem Mann kein Wort. Wahrscheinlich hatte dieser den Verstand verloren. Kein Wunder nach der Folter, der die Comanchen ihn unterworfen hatten. Er versuchte, sein Handgelenk aus dem Griff des Sterbenden zu lösen. Doch dessen Rechte hielt ihn mit ungeahnter Kraft fest.

„Ich kann Ihr Gesicht nicht sehen, und ich kenne nicht Ihren Namen. Das ist jetzt auch gleichgültig. Aber ich kann Ihnen den Weg zu einem der größten Schätze in der Geschichte dieses Landes weisen. Ich verlange dafür nur …“

„Was verlangen Sie?“ fragte Logan Cates.

„Eine Kugel, eine gnädige Kugel“, stöhnte der Geblendete. „Ich leide furchtbare Schmerzen. Aber ich will nicht so elend sterben. Lieber mache ich meinem Leben selbst ein Ende. Versprechen Sie mir, meine Bitte zu erfüllen, wenn ich Ihnen sage, wo Sie das Gold finden können?“

„Ich verspreche es“, sagte Logan Cates. Er hatte nur den Wunsch, von dem Sterbenden loszukommen. Doch dessen Griff war so fest, dass Cates ihm die Finger hätte brechen müssen, um sich zu befreien. Wenn in diesem Augenblick mit Repetiergewehren bewaffnete, berittene Comanchen aufgetaucht wären, wäre Logan Cates verloren gewesen. Aber das schien der Sterbende nicht zu verstehen. Wie alle Menschen, denen sich der Tod naht, war er nur mit seinen eigenen, quälenden, letzten Gedanken beschäftigt.

„Mein Name ist Jim Gannon“, sagte er. Und als habe das Übermaß erduldeter Schmerzen ihn schließlich gefühllos gemacht, hörte seine Stimme auf zu zittern und klang fester, wenn der Mann auch schnell sprach, weil er Angst hatte, der Tod könnte schneller sein als seine Worte.

„Noch vor drei Jahren war ich Sergeant in der Kavallerie der Konföderierten Südstaaten. Ich habe alle Schlachten mitgemacht, von Bull Run bis zum bitteren Ende. Gegen Schluss des Bürgerkriegs gehörte ich zum Kommando des Konföderierten Generals Jo Shelby, der sich geweigert hatte, die Kapitulation von Appomattox anzunehmen. Bei Nacht – unter den Mündungsfeuern aus den Colts der Nordstaaten-Kavallerie – flohen wir durch den Rio Grande. Ehe unsere nassen Pferde das mexikanische Ufer erreichten, versenkten wir unsere blutgetränkte, von Kugeln zerfetzte Fahne ehrfurchtsvoll in den dunklen Fluten, nachdem wir das Tuch hinreichend beschwert hatten, damit das Schlachtenbanner der Südstaaten sich nie wieder erheben konnte. In Mexiko tobte ebenfalls ein Bürgerkrieg. Kaiser Maximilian war bereit, gediente Kavalleristen in Gold zu entlohnen, wenn sie ihm halfen, seinen Kampf gegen Juarez und die republikanische Armee zu gewinnen. General Shelby führte uns aus einem eben beendeten in einen neu aufgeflammten Krieg. Zwei Jahre lang kämpften wir erbittert unter Maximilians Fahne, aber die Siege wurden immer spärlicher, und die Niederlagen immer zahlreicher.

Eines Tages erhielt meine Kompanie den Befehl, eine Kutsche über die nördliche Grenze von Mexiko in die Vereinigten Staaten zu bringen. Keiner von uns ahnte, was die Kutsche enthielt. Die Türen waren verschlossen und mit dem kaiserlichen Siegel gesichert. Allen Männern meiner Kompanie, mit Ausnahme der Offiziere, war es unter Androhung der Todesstrafe verboten, sich an dem Wagen zu schaffen zu machen. Aber auf unserem Weg nach Norden wurden wir in ein blutiges Gefecht mit republikanischen Truppen verwickelt. Als der erste Schuss fiel, waren wir noch fünfzig Mann stark. Als der Kampf vorbei war, lebten nur mehr fünf von uns. Alle Offiziere waren gefallen. Wir fünf, die wir mit der Kutsche entkommen waren, rissen die Siegel von den Türen, öffneten den Wagen – und fanden darin Kisten voll gemünztem Gold im Wert von mindestens drei Millionen Dollar. Das Gold war offensichtlich dazu bestimmt gewesen, Waffen in den Vereinigten Staaten zu kaufen und Söldner anzuwerben, die Maximilians wankenden Thron stützen sollten.

Da uns die republikanische Kavallerie hart auf den Fersen war, flohen wir ostwärts nach Texas. Abermals durchquerten wir bei Nacht den Rio Grande. Doch der Mond spiegelte sich nicht nur im Fluss, sondern auch in den Uniformknöpfen einer Patrouille der siegreichen Nordstaatenarmee, die Jagd auf nicht eingegliederte Rebellen machte, wie man das damals nannte; auf Südstaatensoldaten also, die niemals die Waffen vor dem Norden gestreckt hatten. Es kam zum Kampf. Zwei von uns wurden aus den Sätteln geschossen. Wir übrigen bahnten uns mit feuerspeienden Colts einen Fluchtweg und entkamen mit der Kutsche und ihrer Goldladung.

In den Chinati-Bergen versteckten wir das Gold, nachdem wir unsere Verfolger abgeschüttelt hatten. Wir zeichneten eine Karte von dem Ort und teilten sie in drei Teile, so dass keiner von uns die Stelle allein wiederfinden konnte. Wir beschlossen, uns zu trennen, aber nach einiger Zeit wieder zusammenzutreffen, wenn die Yankees nicht mehr Jagd auf ehemalige Rebellen machen würden, um das Gold zu holen und zwischen uns aufzuteilen. Vor einigen Tagen trafen wir uns in Laredo und machten uns auf den Weg. Aber wir erreichten die Chinati-Berge nicht, denn wir gerieten mitten in einen Comanchenaufstand hinein. Meine Sattelgefährten wurden von mit Repetiergewehren bewaffneten Indianern buchstäblich in Fetzen geschossen. Ich sah sie sterben. Sie starben schnell. Ich hatte nicht so viel Glück. Ich fiel den Comanchen lebend in die Hände, nachdem ich die letzte Kugel aus meinem Colt gejagt hatte. Und sie haben mich so zugerichtet, wie Sie mich jetzt vor sich sehen. Das ist meine Geschichte. Und nun bitte ich Sie um die versprochene, barmherzige Kugel.“

Die Hand des grausam Verstümmelten ließ Logan Cates’ Arm los und tastete abermals blindlings umher. Diese Bewegung wirkte wie ein wortloser, flehentlicher Hilferuf.

Dann sagte Gannon: „Geben Sie mir Ihren Colt! In meiner Satteltasche finden Sie die Karte von dem Versteck, wo wir damals das Gold vergruben. Der Schatz soll Ihnen gehören – um den Preis einer Kugel. Sie haben es versprochen.“

Logan Cates blickte nachdenklich in das schrecklich entstellte Gesicht des anderen. Er sah ein, dass es nur eine Möglichkeit gab, diesem Mann zu helfen: durch einen raschen, gnädigen Tod.

„Also gut!“ murmelte er, zog den Armeecolt aus dem Halfter und legte den Walnussgriff in die Hand des Gefolterten.

„Auf der Karte sind keine Ortsnamen verzeichnet“, flüsterte dieser. Seine Stimme brach unter dem Ansturm der Schmerzen, wurde fast unverständlich. „Das Versteck liegt in den Chinati-Bergen, nahe dem Rio Perdido, dem verlorenen Fluss, im Schatten einer turmhohen Felswand, am Fuß einer aufwärts führenden Rinne. Das Gold liegt unter Geröll begraben. Ein Kavalleriesäbel bezeichnet die Stelle. Und nun lassen Sie mich allein.“

Logan Cates richtete sich auf; wandte Gannon den Rücken zu und ging ein paar Schritte weit. Er war so durstig, dass er der Versuchung nicht widerstehen konnte, am Rand des Wasserlochs niederzuknien und mit der hohlen Hand daraus zu schöpfen. Gerade als seine Lippen das Wasser berührten, fiel in seinem Rücken ein dumpf dröhnender Schuss – dann herrschte Stille. Die Bussarde schwebten, von dem Knall erschreckt, höher hinauf in den hitzebleichen Himmel.

Logan Cates trank, bis sein Durst gestillt war, dann kehrte er zu Gannon zurück, um seinen Colt zu holen. Er wand die Waffe aus der starren Hand des Toten, ohne ihm dabei ins Gesicht zu sehen. Nachdem er den Armeecolt in das Halfter geschoben hatte, ging er zu den Pferden. Er hatte nicht allzu viel Hoffnung, die Karte, von der Gannon gesprochen hatte, wirklich zu finden. Eher war er bereit zu glauben, dass der Mann unter der schrecklichen Folter, der die Comanchen ihn unterworfen hatten, den Verstand verloren, oder dass er eine erfundene Geschichte erzählt hatte, nur um eine Waffe in die Hand gedrückt zu bekommen, mit der er seinen Qualen ein Ende bereiten konnte.

Aber schon in der ersten Satteltasche des Grauschimmels, in die er seine Hand steckte, stieß er auf die Karte. Sie war auf dickes Papier gezeichnet, zusammengefaltet und sorgfältig in ein schmutziges Hemd gewickelt. Die Karte war einmal in drei Teile zerschnitten, später aber mit Leim wieder zusammengeklebt worden.

Wie Gannon gesagt hatte, standen weder Orts-, Fluss- noch Bergnamen auf dem Papier geschrieben. Wer nicht wusste, in welchem Gebiet sich das Versteck des Goldschatzes befand, würde es, allein mit Hilfe dieser Karte, niemals finden. Erst wenn man wusste, dass die eingezeichneten Berge die Chinatis und der Fluss der Rio Perdido war, konnte man die Stelle, die auf der Karte markiert war, ausfindig machen. Unter der Markierung standen die Worte „Gold“ und „3 Fuß Tiefe“.

Allmählich begriff Logan Cates, dass der Sterbende die Wahrheit gesagt hatte. Ein ungeheurer Goldschatz lag in den Chinati-Bergen. Und er, Cates, war der einzige lebende Mensch, der davon wusste. Das Gold gehörte ihm: Ein schon vom Tod Gezeichneter hatte es ihm geschenkt. Er brauchte es sich nur zu holen.

In diesem Augenblick schnaubte eines der Indianerpferde in seinem Rücken, das zweite stimmte ein. Die Ahnung einer unmittelbar drohenden Gefahr überfiel Logan Cates. Er drehte sich ruckartig um, und seine Rechte fuhr zum Holzgriff des tief geschnallten Armeecolts – doch mitten in der Bewegung hielt er inne.

*

Keine zwanzig Schritt von ihm entfernt hielten vier Reiter auf nassgeschwitzten Pferden. Drei von ihnen waren Männer. Mexikaner. Sie trugen Charro-Kleidung und große Hüte. Die Mündungen der Colts in ihren Händen waren auf Logan Cates gerichtet.

Plötzlich – jetzt, da es zu spät war – erinnerte er sich an die Staubwolke, die er schon vor einer Stunde im Norden gesehen hatte. Diese vier Reiter mussten sie aufgewirbelt haben.

Er wusste, er würde ein toter Mann sein, wenn er seinen Revolver berührte. Langsam hob er die Hände in Schulterhöhe.

Einer der Reiter schwang sich aus dem Sattel und kam auf Logan Cates zu. Etwas düster Drohendes ging von ihm aus.

Er war ebenso groß wie Cates, sein Körper schlank und biegsam jede seiner Bewegungen federnd wie die einer stählernen Degenklinge. Seine Charro-Tracht war – von den Stiefeln bis zu dem breitrandigen Sombrero, der unter dem Kinn von einer Kordel gehalten wurde – nachtschwarz und mit Silber bestickt. Große silberne Radsporen klirrten bei jedem Schritt an seinen Stiefelhacken. Auch die engen Gamaschenhosen waren an den Seiten mit silbernen Schmuckknöpfen verziert.

Anders als die meisten Mexikaner trug er sein Revolverhalfter tief geschnallt und mit Lederriemen an den Oberschenkeln befestigt – wie ein amerikanischer Revolvermann. Auch seine Waffen waren von besonderer Art; versilbert und mit Griffschalen aus Elfenbein, die sich schimmernd von dem dunklen Untergrund abhoben. Der Griff des linken Colts, der etwas nach außen gedreht war, schwang im Rhythmus der Schritte hin und her. Der rechte Colt lag in der Hand des Mannes, und die Mündung wich keinen Fingerbreit von Logan Cates Herz.

Das Gesicht des Mexikaners verriet eine Mischung aus spanischem und indianischem Blut. Es war hager. Straff spannte sich die Haut über den stark hervortretenden Backenknochen. Die Nase war scharf gekrümmt wie der Schnabel eines Raubvogels, und die Augen glühten, als flackerte ein Feuer in ihren Tiefen.

„Schnalle deinen Revolvergurt ab und lass ihn fallen, Gringo!“, befahl er mit klingendem spanischem Akzent.

Logan Cates öffnete die Gürtelschnalle mit der linken Hand, und der Waffengurt fiel zu Boden. Der Mexikaner hob ihn auf und streifte ihn über seine linke Schulter. Dann bemerkte er das Papier, das Cates noch immer in der Hand hielt. Er nahm es ihm weg, trat ein paar Schritte zurück, entfaltete die Karte und warf einen Blick darauf.

„Gold?“ Seine Augen verengten sich, und zwischen seinen Brauen, die wie scharf gezeichnete Holzkohlenstriche wirkten, entstand eine steile Falte. „Woher hast du diese Karte, Gringo?“

Logan Cates deutete mit einer Kopfbewegung auf Gannon. „Das Papier war sein Vermächtnis.“

„Und wo liegt das Gold?“

„Das weiß ich nicht. Es steht keine Ortsbezeichnung auf der Karte“, log Cates.

„Gringo!“, sagte der Mexikaner, und seine Stimme verriet Geringschätzung. „Gringo, zweifelst du etwa daran, dass wir dich zum Sprechen bringen können? Nicht einmal die Comanchen könnten so schlimm mit dir verfahren, wie wir es tun werden, wenn du nicht redest. „

„Die Karte gehört mir“, entgegnete Logan Cates rau.

„Natürlich“, stimmte der andere ihm zu. „Aber was nützt sie dir, wenn du tot bist, Gringo?“ Er hob den Colt und zielte zwischen die Augen seines Gegenübers. Logan Cates fühlte, wie ihm der Schweiß ausbrach.

„Wir könnten den Schatz teilen“, schlug er vor, um Zeit zu gewinnen. „Die Hälfte für euch, die andere für mich.“

„Warum nicht?“, versetzte der Mexikaner achselzuckend. Er senkte den Coltlauf. In diesem Moment begriff Logan Cates, dass sein Tod für den Mann beschlossene Sache war. Nur jemand, der ohnehin nicht die Absicht hatte zu teilen, würde so achtlos über die Hälfte eines möglicherweise riesigen Goldschatzes entscheiden.

„Du weißt also doch, wo das Gold liegt?“

„Natürlich. Ich führe euch hin“, antwortete Logan Cates.

„Und was sollte uns daran hindern, dich über einem offenen Feuer zu foltern, bis du uns das Versteck verrätst, um uns danach das Gold ohne dich zu holen?“

„Woher willst du wissen, dass ich euch auf der Folter den richtigen Ort nenne?“ entgegnete Logan Cates. „Wenn ich erst tot bin, kann ich nicht mehr reden. Und wenn ich euch zuvor den falschen Ort genannt habe, werdet ihr nicht eine einzige Goldmünze von dem Schatz zu sehen bekommen.“

„Was du sagst, ist nicht ohne Sinn“, murmelte der Schwarzgekleidete. „Also gut, ich schenke dir dein Leben, Gringo. Und einen Anteil an dem Gold. Aber wenn du versuchst, mich zu hintergehen, wirst du bald den Tag verfluchen, an dem du geboren wurdest. Wie ist dein Name?“

„Logan Cates.“

„Ich bin Attilio Cortez, Gringo. Vielleicht hast du meinen Namen schon einmal gehört.“

Cates hatte ihn gehört. Cortez war der berüchtigste Revolvermann auf der anderen Seite des Rio Grande. Es hieß von ihm, er habe schon fünfundzwanzig Männer in Revolverkämpfen getötet. Er war ein Gesetzloser.

„Ja, ich habe von dir gehört“, antwortete Logan Cates. „Und ich vertraue deinem Wort, dass du mich am Leben lässt und mir meinen Anteil am Schatz gibst.“ Aber in Wirklichkeit vertraute er Cortez so wenig wie nur irgendeinem Menschen, dem er in seinem Leben begegnet war. „Gib mir meinen Colt zurück, und ich führe euch zu dem Versteck, wo das Gold vergraben ist.“

„Die Waffe gebe ich dir nicht wieder. Du trägst das Halfter tief geschnallt wie ein Revolvermann“, entgegnete Attilio Cortez. „Und du hast kalte, erbarmungslose Augen, Gringo. Ich glaube, du bist schnell mit dem Colt. Zu schnell. Einem Mann wie dir darf man keine Chance geben – oder man hat keine Gelegenheit mehr, den begangenen Fehler zu bereuen. Wo steht dein Pferd?“

Logan Cates deutete mit einer Hand in die Richtung, wo er seinen Braunen angebunden hatte. Cortez winkte ihm mit dem Coltlauf, zu den wartenden Reitern zu gehen.

Zwei von ihnen waren Männer in abgerissener, staubbedeckter Charro-Kleidung. Ihre großen Hüte beschatteten dunkle, grausame Gesichter, deren sichelförmige Schnurrbärte über die Mundwinkel herabhingen.

Der dritte Reiter – das sah Logan Cates beim Näherkommen – war eine Frau. Sie saß auf einem scheckigen Indianerpony und trug Comanchentracht: einen weiten roten Rock und eine Bluse aus nachtblauem Baumwollsamt. Um ihren Nacken lagen mehrere lange Silberketten, und ein silberner Conchogürtel schlang sich um ihre Hüften. Ihre Füße erschienen unförmig in den Mokassins und Wildlederbeinlingen. Sie hatte eine Navahodecke über Kopf und Schultern geworfen und einen Zipfel vors Gesicht gezogen. Nur ihre Stirn und die Augen waren zu sehen. Die Stirn war mit einem roten. Stammeszeichen der Comanchen bemalt. Der Blick der dunklen Augen aber war mit einem unbestimmten Ausdruck von Traurigkeit auf Logan Cates gerichtet, der diesen mehr berührte als Attilio Cortez’ Drohungen.

„Hernán“, sagte Cortez zu einem seiner Männer, „das Pferd des Gringos steht irgendwo in dieser Richtung. Bring es her!“

*Ich habe Durst. Ich bin nur deshalb zu diesem Wasserloch gekommen, um daraus zu trinken“, warf Logan Cates ein, während der Mexikaner namens Hernán davon galoppierte. Mit unbewegtem Gesicht löste Cortez seine Feldflasche vom Sattelhorn und reichte sie Cates. Der trank in langen Zügen, während er gleichzeitig die Comanchensquaw auf dem scheckigen Pferd betrachtete.

„Woher habt ihr sie?“, fragte er Cortez, nachdem er dem schwarzgekleideten Revolvermann die Flasche zurückgegeben hatte. „Ich habe noch nie davon gehört, dass die Comanchen freiwillig eine ihrer Gefangenen herausgaben.“

„Du hast scharfe Augen, Gringo. Sie ist wirklich keine Indianersquaw, vielmehr eine Mexikanerin. Alter spanischer Adel. Außerdem haben die Comanchen sie nicht freiwillig herausgegeben“, antwortete Cortez. Er ließ den silbernen Colt um den Zeigefinger seiner rechten Hand kreisen, dann schob er die Waffe ins Halfter und schlang den Tragriemen seiner Feldflasche um das Sattelhorn. „Wir haben sie uns mit Gewalt geholt. Jetzt sind wir auf dem Rückweg nach Mexiko, um sie bei ihrer Familie abzuliefern, von der die Comanchen sie geraubt hatten. Sie wird uns viel Geld bringen.“

„Dann könntet ihr eigentlich gut auf einen Anteil an meinem Gold verzichten“, warf Logan Cates ein. Das war natürlich nicht sein Ernst, sondern nur ein grimmiger, bitterer Scherz.

„Ich würde ebenso leichten Herzens auf das Gold verzichten wie du auf dein Leben“, entgegnete Cortez. „Was hältst du von diesem Tausch, Gringo?“

„Das wäre kein Handel nach meinem Geschmack“, murmelte Logan Cates. „Aber wenn ich euch zum Versteck des Goldschatzes führe, woher weiß ich dann, dass ihr mich am Leben lasst, wenn ihr mich nicht mehr braucht?“

„Du hast mein Wort, Gringo“, antwortete Attilio Cortez lächelnd. Doch Logan Cates schenkte diesem Lächeln, das wie das Zähnefletschen eines Wolfs wirkte, keinen Glauben.

In diesem Augenblick kehrte Hernán zurück und brachte Cates’ Braunen mit. Cortez hob die Winchester auf, die Cates auf die Erde gelegt hatte, und lud sie so oft durch, bis die letzte Patrone aus dem Gewehrschloss sprang. Dann schob er sie in den Scabbard, öffnete Logan Cates’ Satteltaschen und durchsuchte sie nach Patronen. Er fand keine Munition, dafür stieß er auf die beiden prallen, schweren Lederbeutel.

„Was ist das?“, fragte er Cates.

„Gold.“

Der schwarzgekleidete Revolvermann öffnete die Verschnürung eines Beutels und ließ etwas von dem Inhalt in seine hohle Hand rollen. Das staubfeine Gold, durchsetzt mit kleinen und größeren Körnchen, blinkte gelb im Sonnenlicht.

„Du bist Goldsucher, wie?“, sagte Cortez. „Ich werde das da behalten, für den Fall, dass du an Flucht denkst. Und die Karte behalte ich auch. „

Er schob die Lederbeutel und das zusammengefaltete Papier in eine seiner Satteltaschen. Dann wandte er sich wieder nach Logan Cates um.

„Ich weiß, es ist hart für einen Mann, wenn er sich für reich hält, und ein anderer kommt und nimmt ihm seinen Reichtum weg“, sagte er. „Aber du bist noch am Leben, und das mag dir ein Trost sein, Gringo. Wie lange du aber am Leben bleiben wirst, das liegt in deiner eigenen Hand. Churro“, er deutete auf denjenigen seiner Männer, der Logan Cates bisher nicht aus den Augen gelassen hatte, „ist ein tödlicher Schütze. Die Mündung seines Colts wird von nun an immer auf deinen Rücken gerichtet sein. Wenn du zu fliehen oder eine Waffe in die Hände zu bekommen versuchst, bist du in derselben Minute ein toter Mann. Churro“, wandte er sich auf Spanisch an den Reiter, „lass diesen Gringo nicht aus den Augen! Wenn es sein muss, töte ihn! Aber lass ihn nicht entkommen! Wir reiten gleich weiter. Doch erst müssen wir die Pferde tränken und unsere Wasserflaschen füllen. Wer weiß, wie lange es dauern wird, bis wir wieder auf Wasser stoßen. Der Gringo wird uns wahrscheinlich in die Berge führen.“

Logan Cates hatte lange genug in West-Texas gelebt, um des Spanischen mächtig zu sein. Er ließ es sich jedoch nicht anmerken.

„Willst du ihn wirklich am Leben lassen?“, fragte Churro Attilio Cortez.

„Wer weiß“, antwortete der schwarzgekleidete Revolvermann. „Das werde ich entscheiden, wenn er uns zu dem Goldschatz geführt hat.“

Logan Cates gab sich den Anschein, als habe er kein Wort verstanden. Er füllte seine Feldflasche an der Wasserstelle, dann ließ er seinen Braunen saufen. Auch die drei Mexikaner führten ihre Pferde zur Tränke. Nur ihre Gefangene, die wie eine Comanchensquaw gekleidet war, blieb auf ihrem scheckigen Indianerpony sitzen. Der Blick ihrer großen Augen war noch immer unverwandt auf Logan Cates gerichtet. Als er das merkte, schraubte er den Verschluss seiner Feldflasche ab und reichte sie der Frau. Sie griff danach, ließ die Decke sinken, mit der sie bisher ihr Gesicht verhüllt hatte, setzte die Flasche an den Mund und trank.

Sie war eine Schönheit, stellte Cates fest. In ihrem Gesicht vereinigte sich der ganze Reiz, den man nur bei Frauen auf der mexikanischen Seite des Rio Grande fand, aber ohne die strengen Züge, die ein Erbteil des spanischen Blutes waren. Es war oval und so klar und einfach in seinen Umrissen, wie von der Hand eines Meisters gezeichnet. Die Haut war wächsern und so zart wie ein Blütenblatt. Sie hatte die Farbe einer Kupferader, die in unterirdischer Dunkelheit auseinandergebrochen wird und von innen her in einem samtigen Leuchten erglüht, mit einem Hauch von rotem Gold. Die Augen waren mandelförmig, und der hohe Berg der Backenknochen gab ihnen außen einen leichten Schrägschnitt nach oben. Ihre Iris war von einem weichen, tiefen Dunkel – wie reife Tollkirschen. Nase und Kinn waren gerade und ebenmäßig. Der Mund hatte üppige, weit geschwungene Lippen. Das Haar, schwarz und glänzend wie die Flügel eines Raben, war in zwei mit Otterpelz umhüllte Zöpfe geflochten, und mitten auf der Stirn war das rote Stammeszeichen der Comanchen gemalt.

„Gracias, Señor“, sagte sie mit herber Stimme, als sie die Feldflasche zurückgab.

„Weißt du, wer das ist, Gringo?“ fragte Attilio Cortez.

Logan Cates drehte sich nach ihm um. Der schwarzgekleidete Revolvermann hatte beide Hände auf die weißen Elfenbeingriffe seiner tief geschnallten silbernen Colts gestützt. Sein Blick war – nicht abschätzig, sondern geradezu schmerzerfüllt – auf die Frau gerichtet.

„Das ist Señorita Luz Montero“, fuhr er fort. „Ihre Sippe ist die reichste in der mexikanischen Provinz Chihuahua. Ihr Vater hat mir zehntausend Goldpesos geboten, wenn ich sie aus der Gefangenschaft der Comanchen befreite. Eine schöne Frau, nicht wahr? Aber leider für immer mit einem unauslöschlichen Makel behaftet. Sie hat das Lager eines Comanchen geteilt.