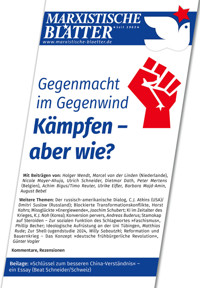

Gegenmacht im Gegenwind – Kämpfen – aber wie? E-Book

10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Neue Impulse Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Einwurf von Links

Ungebremster Kriegskurs

Lothar Geisler

Wer war da nochmal angetreten, den AfD-Einfluss zu halbieren? Ach ja: Friedrich Merz, CDU-Kanzler in spe. Bei der Bundestagswahl 2025 verdoppelte die– für Faschisten offene– »Alternative für Deutschland« ihr Ergebnis, wurde zweitstärkste Partei und zieht mit 152 Leuten in den Bundestag und seine Ausschüsse. Rechnerisch haben Union und AfD eine satte Mehrheit. Beide werden das zu nutzen wissen. Frau Weidel feixte frech, sie werde die Regierung jagen und spätestens nach der nächsten Wahl den Kanzler stellen (w/m/d). Und gerade so, als wolle er diese feuchten Machtergreifungsträume der Rechtsaußen beflügeln, blies Merz mit seiner »Kleinen Anfrage« (mit 551 Fragen!) am Tag nach der Wahl zur Hetzjagd gegen alle, die auf der Straße Druck von unten gemacht hatten, dass die Brandmauer gegen die AfD hält. Was schon einmal gegen attac und VVN-BdA erprobt wurde, droht nun in der Breite: Entzug der Gemeinnützigkeit und Streichung staatlicher Fördermittel. Schließlich sollen weitere gigantische 900Milliarden ungebremst für Rüstung verballert werden. Und die marode Infrastruktur. Sollen Panzer ostwärts rollen, braucht’s »kriegstaugliche« Brücken, Schienennetze etc. Der Kollateralnutzen: Kriegskonjunktur hält Sozialdemokraten auf Spur.

CDU/CSU sind mit dem zweitschlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte stärkste Fraktion geworden. Autoritär-nationalistischer Druck kommt aber nicht nur von der AfD, die man durchaus berechtigt als »Fleisch vom Fleische der CDU« betrachten kann. Merz möchte »wieder stolz sein auf Deutschland«. Der Unterschied zur Neonazi-Parole vom »Stolz, Deutscher zu sein.« ist graduell. Der Rechtsaußen aus Bayern, kann gestärkt vor Kraft kaum laufen: in allen 47 Wahlkreisen die Direktkandidaten geholt, bei den Zweitstimmern 37,2Prozent und ebenfalls die AfD-Stimmen verdoppelt. Söder ist egal, wer unter ihm Kanzler ist. »Klima-Terroristen« und NGO- Einfluss hasst er, wie Putin. Er setzt auf andere Lobbyisten. Der bayerische Bauernpräsidenten Felßner ist sein Kandidat für das Agrarministerium. Ökologische Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz ade!

Der schwache Trost: der Kassenwart und Killer der »Fortschritts-Ampel« ist mit seinen Marktextremisten nicht mehr im Bundestag vertreten. Wichtiger noch: der erwarteten Regierungskoalition fehlt (ob sie hält oder nicht) eine Zwei-Drittel-Mehrheit zur Änderung des Grundgesetzes. Denn das enthält trotz geplantem Blankoscheck für Rüstung noch Verteidigenswertes. Z. B. die Sozialpflicht des Eigentums in Artikel14 oder das Friedensgebot in den Artikeln 25und 26, Absatz1. Das muss nicht nur verteidigt, sondern mit Leben gefüllt werden.

Der Frieden ist der unübersehbare Verlierer dieser Bundestagswahl. Friedensaktivisten des BSW sind nicht im Bundestag vertreten. Das umstrittene Projekt »BSW« ist als »Hoffnungsträger« und an der 5-%-Hürde gescheitert. Die Linke konnte zwar enttäuschte Wähler:innen der Grünen (600.000), der SPD (540.000), Nichtwähler (320.000) und Erst-Wähler:innen für sich gewinnen. Ob diese »Wiederauferstehung« und Verjüngung zur (friedens-)politischen Um-Orientierung bzw. Neuformierung einer zuverlässigen, systemkritischen Linken führt? Von nix kommt nix. Mehr solide marxistische Bildung und historisches Wissen wären da nützlich und mehr Druck der Straße und aus den Betrieben, also eine widerständige Zivilgesellschaft, außerparlamentarische Opposition und autonome, kämpferische Gewerkschaften. Denn selbst Hoffnungsträger brauchen Druck von links.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Einwurf von Links

Einwurf von Links

Ungebremster Kriegskurs

Lothar Geisler

Wer war da nochmal angetreten, den AfD-Einfluss zu halbieren? Ach ja: Friedrich Merz, CDU-Kanzler in spe. Bei der Bundestagswahl 2025 verdoppelte die – für Faschisten offene – »Alternative für Deutschland« ihr Ergebnis, wurde zweitstärkste Partei und zieht mit 152 Leuten in den Bundestag und seine Ausschüsse. Rechnerisch haben Union und AfD eine satte Mehrheit. Beide werden das zu nutzen wissen. Frau Weidel feixte frech, sie werde die Regierung jagen und spätestens nach der nächsten Wahl den Kanzler stellen (w/m/d). Und gerade so, als wolle er diese feuchten Machtergreifungsträume der Rechtsaußen beflügeln, blies Merz mit seiner »Kleinen Anfrage« (mit 551 Fragen!) am Tag nach der Wahl zur Hetzjagd gegen alle, die auf der Straße Druck von unten gemacht hatten, dass die Brandmauer gegen die AfD hält. Was schon einmal gegen attac und VVN-BdA erprobt wurde, droht nun in der Breite: Entzug der Gemeinnützigkeit und Streichung staatlicher Fördermittel. Schließlich sollen weitere gigantische 900 Milliarden ungebremst für Rüstung verballert werden. Und die marode Infrastruktur. Sollen Panzer ostwärts rollen, braucht’s »kriegstaugliche« Brücken, Schienennetze etc. Der Kollateralnutzen: Kriegskonjunktur hält Sozialdemokraten auf Spur.

CDU/CSU sind mit dem zweitschlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte stärkste Fraktion geworden. Autoritär-nationalistischer Druck kommt aber nicht nur von der AfD, die man durchaus berechtigt als »Fleisch vom Fleische der CDU« betrachten kann. Merz möchte »wieder stolz sein auf Deutschland«. Der Unterschied zur Neonazi-Parole vom »Stolz, Deutscher zu sein.« ist graduell. Der Rechtsaußen aus Bayern, kann gestärkt vor Kraft kaum laufen: in allen 47 Wahlkreisen die Direktkandidaten geholt, bei den Zweitstimmern 37,2 Prozent und ebenfalls die AfD-Stimmen verdoppelt. Söder ist egal, wer unter ihm Kanzler ist. »Klima-Terroristen« und NGO- Einfluss hasst er, wie Putin. Er setzt auf andere Lobbyisten. Der bayerische Bauernpräsidenten Felßner ist sein Kandidat für das Agrarministerium. Ökologische Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz ade!

Der schwache Trost: der Kassenwart und Killer der »Fortschritts-Ampel« ist mit seinen Marktextremisten nicht mehr im Bundestag vertreten. Wichtiger noch: der erwarteten Regierungskoalition fehlt (ob sie hält oder nicht) eine Zwei-Drittel-Mehrheit zur Änderung des Grundgesetzes. Denn das enthält trotz geplantem Blankoscheck für Rüstung noch Verteidigenswertes. Z. B. die Sozialpflicht des Eigentums in Artikel 14 oder das Friedensgebot in den Artikeln 25 und 26, Absatz 1. Das muss nicht nur verteidigt, sondern mit Leben gefüllt werden.

Der Frieden ist der unübersehbare Verlierer dieser Bundestagswahl. Friedensaktivisten des BSW sind nicht im Bundestag vertreten. Das umstrittene Projekt »BSW« ist als »Hoffnungsträger« und an der 5-%-Hürde gescheitert. Die Linke konnte zwar enttäuschte Wähler:innen der Grünen (600.000), der SPD (540.000), Nichtwähler (320.000) und Erst-Wähler:innen für sich gewinnen. Ob diese »Wiederauferstehung« und Verjüngung zur (friedens-)politischen Um-Orientierung bzw. Neuformierung einer zuverlässigen, systemkritischen Linken führt? Von nix kommt nix. Mehr solide marxistische Bildung und historisches Wissen wären da nützlich und mehr Druck der Straße und aus den Betrieben, also eine widerständige Zivilgesellschaft, außerparlamentarische Opposition und autonome, kämpferische Gewerkschaften. Denn selbst Hoffnungsträger brauchen Druck von links.

In gemeinsamer Sache

In gemeinsamer Sache

Richard Sorg gestorben

Am 4. Februar ist Prof. Dr. Richard Sorg im Alter von 85 Jahren gestorben. Bis 2005 war er Professor für Soziologie an der HAW Hamburg. Richard Sorg war einem dialektisch-materialistischem Denken und einer kritischen Gesellschaftsanalyse verpflichtet und hat hierzu entsprechend veröffentlicht. Auch nach seiner Pensionierung war er noch sehr aktiv, u. a. auch mit Artikeln für die Marxistischen Blätter, aber vor allem mit Büchern wie »Dialektisch denken« (2018) und »Begreifen, um zu verändern« (2021, beide Papyrossa).

»Die Welt verliert mit Richard Sorg einen streitbaren und kritischen Geist, aber auch einen warmherzigen Menschen. Er war ein engagierter Hochschullehrer, kritischer Forscher und Streiter für die Soziale Arbeit als eigenständige Fachwissenschaft und fachlich fundierte Handlungspraxis. Unsere Gedanken sind bei seinen Hinterbliebenen und engen Weggefährten.« schreiben seine Kolleg:innen von der HAW. Dem schließen sich Redaktion und Verlag der Marxistischen Blätter gerne an.

Kriegskurs vor Gericht 1

Am Bayerischen Verfassungsgerichtshof wurde Anfang Februar Popularklage gegen das »Gesetz zur Förderung der Bundeswehr in Bayern« eingereicht. Ein breites Bündnis von 200 Persönlichkeiten und Organisationen spricht sich gegen die weitere Militarisierung von Schulen und Universitäten aus. Die Popularklage wird auch von den Marxistischen Blättern unterstützt.

Hunderte klagen gegen Verbot von Zivilklauseln an Hochschulen und gegen Bundeswehr im Klassenzimmer | GEW – Bayern

Kriegskurs vor Gericht 2

Der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele und seine Stellvertreterin Wera Richter, sowie der Jurist Ralf Hohmann haben Verfassungsbeschwerde gegen die Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zur Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen eingelegt. Sie beantragen, dass diese als unvereinbar mit Grundgesetz und Völkerrecht erklärt wird und die Bundesregierung ihre Zusage zur Stationierung zurückziehen muss.

https://www.unsere-zeit.de/verfassungsbeschwerde-gegen-stationierung-neuer-us-raketen-4800264/

Letzte Meldung

»Statt der Abschaffung der Schuldenbremse für zentrale Fragen wie Wohnungsbau oder Gesundheit wollen Union und SPD jetzt einen Blankoscheck für Aufrüstung durchdrücken. Ausschließlich Rüstungsausgaben über 1 Prozent vom BIP wollen sie von der Schuldenbremse ausnehmen und damit völlig übereilt und demokratisch höchst fragwürdig eine Grundgesetzänderung in nie dagewesener finanzieller Dimension durch den Bundestag peitschen … Alle, die dieser Regelung jetzt zustimmen, müssen eines bedenken: Sie stellen damit auch allen künftigen Regierungen einen Blankoscheck für grenzenlose Aufrüstung aus, denn die Ausnahme von der Schuldenbremse ist weder in der Höhe noch in der Zeit begrenzt.

… Das missachtet den Willen der Wählerinnen und Wähler. Wir prüfen noch, ob eine solche Abstimmung über mehrere hundert Milliarden im gerade abgewählten alten Bundestag überhaupt verfassungskonform ist. Wir sind für die Aufhebung der Schuldenbremse für die Länder und wir sind auch für Investitionen in die Infrastruktur … – wie wir abstimmen werden, hängt jedoch vom Ergebnis der verfassungsrechtlichen Prüfung ab und ob alle drei Teilaspekte gemeinsam oder getrennt abgestimmt werden …«

Jan van Aken, Co-Vorsitzender der Linken und MdB in einer Presseerklärung am 5.3.2025

Herzlichen Glückwunsch Rolf Becker!

Wolfgang Albers

Am 31. März hast Du Deinen 90. Geburtstag gefeiert und zu diesem Anlass wollen die »Marxistischen Blätter« Dir ihre tiefste Verbundenheit ausdrücken und ihren Dank für Dein unerschütterliches Engagement und Deine bedingungslose Solidarität. Wir danken Dir. Wir verdanken Dir viel, unendlich viel. Das alles aufzuzählen, braucht es auch noch den nächsten runden Geburtstag! Gäbe es einen Oscar der Arbeiterbewegung, für Dein politisches und künstlerisches Lebenswerk, hättest Du ihn längst mehrfach verdient.

90 Jahre bist Du nun geworden und weiterhin stehst Du inmitten der Kämpfe in unserer Zeit. Ob auf dem Linken Forum, wo Du Ringelnatz vorträgst oder Ossietzky-Texte oder wenn Du in den Kasematten der Mainzer Zitadelle Fidel Castro’s Verteidigungsrede »Die Geschichte wird mich freisprechen« liest. Stets beziehst Du klar und deutlich progressiv Position. So zuletzt im Januar in Berlin auf der Bühne der Rosa Luxemburg-Konferenz, als Du das Grußwort von Daniela Klette vorgetragen hast.

Gegen den Strom bewahrst Du mit Deiner Arbeit das künstlerische Erbe jener linken Gegenkultur, deren Gütesiegel stets das öffentlich-rechtliche Fernsehverbot war und der man nun auch noch das Prädikat «quer zu denken« gestohlen hat, um es rechten Trollen anzuhängen. Du hältst dieses Erbe hoch, unermüdlich und unbeirrt. Du hast das Kommunistische Manifest gesprochen und auf eine völlig neue Art erfahrbar gemacht. Das findet Resonanz in Schulen und Hochschulen, in Bildungsveranstaltungen und politischen Organisationen. Dank dafür. Danke auch dafür, dass Du mit einem Programm an unseren großartigen Dietrich Kittner erinnerst und mit Deiner Lesung aus dem »Floß der Verdammten« den Geist der Auflehnung kulturell erfahrbar machst. Es gibt sie eben doch, diese »andere« Kultur, sozialkritisch, humanistisch, revolutionär, jenseits des tumben Mainstreams.

Meine erste Erinnerung an Dich reicht in die späten Sechziger zurück. Da bist Du in Zadek’s »Ich bin ein Elefant, Madame« in der Rolle des Rohwedder als APO-Reisekader aus Berlin in einem weißen Militär-Jeep mit roter Fahne hoch an der Antenne durch die bremische Provinz gekurvt. Dann habe ich Dich in Böll’s Satire »Nicht nur zur Weihnachtszeit« wiedergesehen, als Sohn Johannes, der aus dem pittoresken Mausoleum der miefigen Nachkriegs-Bürgerlichkeit seiner Familie ausbricht und in die KP eintritt. Persönlich getroffen haben wir uns zum ersten Mal vor mehr als 30 Jahren, auf der Trauerfeier für einen gemeinsamen Freund, Werner Hohmann, der Genosse, der sich noch vor dem Fall des »eisernen Vorhangs« in der alten Sowjetunion auf die Suche nach Heinrich Vogelers Grab in der kasachischen Steppe gemacht hat. Heinrich Vogeler, mit dem Dich die Sympathie für die alte KPD-O verband, in deren Tradition Du dich in der »Gruppe Arbeiterpolitik« engagiert hast. Seit 1968 seist Du dabei, hast Du mir einmal geschrieben und schon 1992 konstatiert, die gewerkschaftliche Arbeit werde immer mühsamer, aber keineswegs effektiver. Mittlerweile sind die Zeiten noch rauer geworden. Ein sozialdemokratischer Minister röhrt nach Kriegstüchtigkeit und Brechts anachronistischer Zug erlebt ein Revival in den Medien und formiert sich zum Marsch auf unseren Straßen. Unterwegs in eine böse Zukunft, wie Du Günter Gaus einmal zitiert hast? Die abzuwehren, wirst Du noch gebraucht! Deine Stimme, deine Präsenz! Also, gib auf Dich acht!

Kommentare

Europa braucht keine Trump-Klone

Peter Mertens. ptb.be

Was US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gemacht hat, geschieht normalerweise hinter verschlossenen Türen. Nun war es, in Trumps Worten, »großartiges Fernsehen«. So behandeln die USA seit Jahren Länder im globalen Süden: als Neokolonien, von denen erwartet wird, dass sie sich für auferlegte Abkommen, die ihre Ressourcen plündern, demütig bedanken. Es ist nicht anders, als wenn Trump über Panama, Grönland oder Gaza spricht, illustriert mit abstoßenden KI-Animationen. Die USA sehen die Welt als einen riesigen Globus voller Ressourcen, die ihnen gehören. Das hat einen Namen: Imperialismus. Er ist nie wirklich verschwunden; er ist einfach nackt und schamlos zurückgekehrt und zertrampelt die letzte verbliebene Gegenkraft, die ihn einst gezügelt hat – das Völkerrecht.

Im Inland macht Trump dasselbe. Er lässt den Raubritterkapitalismus des 19. Jahrhunderts wieder aufleben. Ein Kapitalismus ohne Gegengewichte: keine Gewerkschaften, kein Arbeitsschutz und die absolute Macht, Entscheidungen zu treffen, die Millionen betreffen, bis hin zur Abschiebung. Um diesen Krieg zu gewinnen, hat er Elon Musk und sein DOGE-Team angeworben.

Zelenskys ruhiges und beherrschtes Auftreten angesichts des mächtigsten Präsidenten der Welt flößte Respekt ein, insbesondere bei den Nationen des globalen Südens, die nur allzu vertraut mit dem Mobbing der USA sind. Aber das bringt uns dem Frieden keinen Schritt näher. »Der nicht zu gewinnende Krieg«, schrieb ich in »Meuterei«, »hat bereits zu Beginn ihres Lebens Zehntausende junger Männer in den Fleischwolf geworfen.«

Am Vorabend des Treffens zwischen Trump und Selenskyj schien eine Einigung unmittelbar bevorzustehen, bei der Trump die Kosten des Krieges auf Europa abwälzen würde, während die USA über einen neuen Fonds die Kontrolle über die Rohstoff- und Mineralgewinnung in der Ukraine anstrebten. Dies machte deutlich, dass es in diesem schmutzigen Krieg nie um Werte ging – sondern nur um geostrategische Interessen und die Kontrolle über Ressourcen und fruchtbares Land. Die Frage ist: Warum ist das Abkommen in letzter Minute gescheitert?

Eine Möglichkeit ist, dass die USA Zelenskys Position weiter schwächen, ihn demütigen und letztlich auf einen Regimewechsel drängen wollen. Dies ist seit Jahrzehnten das Markenzeichen der US-Außenpolitik: Regimewechsel zu orchestrieren, wo immer die Interessen der USA als nicht gewahrt angesehen werden. Dies war das Schicksal von Manuel Noriega in Panama und Saddam Hussein im Irak. An einem Tag noch ein vertrauenswürdiger Verbündeter, am nächsten Tag gestürzt. Der ehemalige US-Diplomat Jeffrey Sachs erinnerte an ein Zitat von Henry Kissinger: »Ein Feind der USA zu sein, ist gefährlich; ein Freund zu sein, ist tödlich.«

Selbst der »größte Freund« der USA, die Europäische Union, muss dies einsehen. Europa ist der Verlierer-Kontinent, gerade weil es Washington blind folgt. Es ist eine Art Stockholm-Syndrom. Je mehr die USA Europa demütigen, desto fester klammert sich Europa an die Rockschöße von Uncle Sam.

Unser Verteidigungsminister Theo Francken besteht darauf, um jeden Preis privilegierte Beziehungen zu Washington aufrechtzuerhalten, lässt sich vom »Sozialmodell« der USA inspirieren, findet es normal, dass Trump Grönland annektieren möchte, und würde gerne weitere unbezahlbare F-35-Kampfjets aus den USA bestellen.

Wie viele Schocks braucht Europa noch? Die deutsche Rezession nach den Sanktionen war nicht genug. Elon Musks Einmischung in Wahlkämpfe? Nicht genug. Die Demütigung durch den US-Vizepräsidenten JD Vance und den Verteidigungsminister Pete Hegseth in München? Immer noch nicht. Trumps neuer Zollkrieg? Noch weniger. Heute gerät das europäische Establishment erneut in Panik und stürmt davon wie ein wildes Pferd, das aus einem Stall entkommt – mehr Waffen, mehr Krieg, Vorbereitung auf den Dritten Weltkrieg! Europa darf kein Klon der USA werden. Es braucht keinen Trump im eigenen Land. Stattdessen muss es sich trauen, einen neuen Kurs einzuschlagen.

Unterdessen besteht die EU-Außenministerin Kaja Kallas darauf, den schmutzigen Krieg in der Ukraine zu verlängern, und füttert ihn mit Waffen und jungen Männern an der Schwelle zum Erwachsenenalter. Kallas fehlt die demokratische Legitimation, um solche hetzerischen Aussagen zu machen. Europa braucht weniger Kriegstreiber wie Kallas und mehr Reife, um wirklich den Kurs zu ändern und sich mit Nationen des globalen Südens wie Brasilien und China zu verbünden, die seit langem auf Verhandlungslösungen setzen.

Dieser Krieg hatte schon immer ein Janusgesicht. Auf der einen Seite: die Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine, die Missachtung des Völkerrechts durch russische Aggression. Die Nationen des globalen Südens verstehen das. Auf der anderen Seite: ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland auf ukrainischem Boden, in dem Zehntausende junger Männer Kanonenfutter für einen geostrategischen Konflikt sind. Washington gibt nun schamlos zu, dass es sich um einen Stellvertreterkrieg handelte, der von den USA angeheizt wurde. Trump behauptet jedoch, es sei der »falsche« Stellvertreterkrieg gewesen – dass Russland nicht der eigentliche Gegner der USA sei und dass alle Anstrengungen auf den kommenden Krieg ausgerichtet werden müssten, den sie vorbereiten: gegen China. Und das nur, weil Washington seine wirtschaftliche und technologische Hegemonie durch China in Frage gestellt sieht.

Die modische Spitzfindigkeit lautet: »Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor.« Das klingt eingängig, ist aber katastrophal. Die Geschichte zeigt, dass Kriege näher rücken, wenn sich Volkswirtschaften auf den Krieg vorbereiten und die Gemüter auf Konflikte eingestellt sind. Schritt für Schritt ersetzt Hysterie die nüchterne Analyse. Immer mehr Politiker schwadronieren über Krieg, immer weniger wagen es, über Frieden zu sprechen. Das Denken hört auf, diplomatische Lösungen werden verworfen und der Weltfrieden aufs Spiel gesetzt. Europa hat als Kriegsschauplatz keine Zukunft. Die Militarisierung wird seine verarbeitende Industrie aushöhlen, und permanente Spannungen mit den östlichen Nachbarn werden uns dem Frieden keinen Schritt näherbringen.

»Meine Erfahrung lehrt mich, dass man mit der anderen Seite reden muss. Man kann nicht sagen: ›Wir reden nicht – wir wissen, was sie denken.‹ Diplomatie ist unerlässlich, besonders in angespannten Momenten«, sagte Jeffrey Sachs. Europa muss seinen eigenen Weg finden. Russland kann es nicht von der Landkarte löschen. Anstatt immer tiefer in den Strudel aus Hysterie und Plattitüden zu geraten, muss Europa eine reife Diplomatie entwickeln – eine, die einen unabhängigen Kurs festlegt, mit einer Vision für den Produktionssektor, der Achtung des Völkerrechts und pragmatischen Beziehungen zu allen Wirtschaftsriesen: den USA, China, Indien, Russland, Brasilien oder Südafrika.

Trumps Regierung der Milliardäre

Redaktion ML-Today (USA)

Seit Donald Trump am 20. Januar sein Amt als Präsident angetreten hat, hat er eine Flut von Dekreten erlassen, die sowohl den Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung direkt senken als auch es uns erschweren werden, uns zu organisieren und für die Verbesserung unserer Arbeits- und Lebensbedingungen zu kämpfen.

Trump wurde von den reichsten und mächtigsten Männern der Welt umgeben in sein Amt eingeführt. Sie hatten Grund zum Feiern – der Reichtum der Milliardäre der Welt wuchs im vergangenen Jahr um 2 Billionen US-Dollar, dreimal schneller als im Jahr 2023. Und mit einem Kabinett voller Milliardäre ist die neue Regierung bereit, ein Programm zur weiteren Bereicherung durchzuführen, während sie die Arbeiterklasse spaltet, unterdrückt und in den Ruin treibt. Unser Land bewegt sich schnell auf eine offenere und transparentere Form der Oligarchie zu – eine Herrschaft der Superreichen.

An seinem ersten Tag im Amt ernannte Trump den Republikaner Marvin Kaplan zum Vorsitzenden des National Labor Relations Board. In der darauffolgenden Woche entließ er die NLRB-Generalanwältin Jennifer Abruzzo, die die Rechtsprechung des NLRB seit ihrer Bestätigung im Juli 2021 in eine arbeitnehmerfreundlichere Richtung gelenkt hatte, und entließ dann in einem verfassungsrechtlich fragwürdigen Schritt das demokratische NLRB-Mitglied Gwynne Wilcox …

Ein von Trump ernannter Vorstand und General Counsel werden die Erfolgsbilanz der ersten Präsidentschaft Trumps fortsetzen und konsequent die Profite der Arbeitgeber über die Rechte der Arbeitnehmer stellen. … Trump hat Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt, eine herausragende Rolle in seiner Regierung eingeräumt. Musk ist Multimilliardär und hat in der Vergangenheit eine bösartige Gewerkschaftsfeindlichkeit an den Tag gelegt und rechtsextreme und neonazistische Parteien unterstützt. Musk wurde die Co-Leitung eines neuen »Department of Government Efficiency« (DOGE) übertragen, das versucht hat, dem Kongress Ausgabenkürzungen in Höhe von 2 Billionen US-Dollar schmackhaft zu machen. Kürzungen dieser Größenordnung sind unmöglich, ohne die Ausgaben für die Aufrechterhaltung von Medicare, Medicaid und der Sozialversicherung auf dem derzeitigen Leistungsniveau zu kürzen.

Unabhängig davon, ob Musk bei der Kürzung von vollen 2 Billionen US-Dollar erfolgreich ist, wird seine neue Abteilung mit ziemlicher Sicherheit massive Kürzungen bei vielen Programmen des sozialen Sicherheitsnetzes vornehmen, darunter Gesundheitsversorgung, Ernährungssicherheit, Wohnungswesen, Altersvorsorge, Initiativen zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen des Klimawandels und öffentliche Bildung. Präsident Trump hat bereits damit begonnen, die Einfrierung wichtiger Bundeshilfen für staatliche und lokale Regierungen sowie die Finanzierung von wissenschaftlicher Forschung und gemeinnützigen Einrichtungen, die Dienstleistungen für die amerikanische Bevölkerung erbringen, anzuordnen, was Tausende von Mitgliedern der Vereinigten Staaten verunsichert, da sie seit dieser Woche nicht mehr sicher sind, ob sie ihren nächsten Gehaltsscheck – oder überhaupt noch Gehaltsschecks – erhalten werden.

All diese Schritte werden dazu führen, dass Arbeitnehmer entlassen werden und der Lebensstandard einer großen Zahl von Arbeiterfamilien in den USA sinkt.

Trumps imperialistische Außenpolitik mit seinen Drohungen von Zöllen und Annexionen macht die Welt auch für alle arbeitenden Menschen zu einem gefährlicheren Ort, da er nicht nur die Spannungen mit China, sondern auch mit der Europäischen Union, Großbritannien, Kanada, Mexiko, Kolumbien und vielen anderen verschärft.

Am bedrohlichsten für die Fähigkeit der Arbeitnehmer, zusammenzustehen und für das zu kämpfen, was wir brauchen, sind jedoch die Bemühungen von Trump und seinen milliardenschweren Unterstützern, die Arbeiterklasse durch Angriffe auf Einwanderer, LGBTQ+-Personen, Afroamerikaner, andere Farbige und alle, die anderer Meinung sind, zu spalten.

Angriffe auf eingewanderte Arbeitnehmer schaden der gesamten Arbeiterklasse, da Arbeitgeber die durch Abschiebungsdrohungen verursachte Angst ausnutzen, um Löhne und Arbeitsbedingungen zu untergraben und Gewerkschaften zu schwächen. Und wenn man Einwanderern das Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren entzieht – wie es das kürzlich verabschiedete »Laken Riley«-Gesetz tut – bedroht dies den Grundsatz »unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist«.

Obwohl Trump seine zweite Amtszeit mit einer noch geringeren Mehrheit im Kongress antritt als 2017, gibt es beunruhigende Anzeichen dafür, dass die Demokraten – nominell die »Oppositionspartei« in unserem Zweiparteiensystem – seiner Unternehmensagenda nicht standhalten werden. Im Januar schlossen sich 46 Demokraten im Repräsentantenhaus der republikanischen Mehrheit an und verabschiedeten den Laken-Riley-Gesetzentwurf, und 10 Demokraten unterstützten ihn im Senat.

Tatsache ist, dass die republikanische Agenda die wirtschaftliche Situation der arbeitenden Bevölkerung nicht verbessern wird, sondern sie wahrscheinlich sogar verschlechtern wird. Es liegt an der Arbeiterbewegung, zusammen mit anderen Organisationen der Arbeiterklasse und der Bevölkerung sowie allen gewählten politischen Führern, die noch auf der Seite der arbeitenden Bevölkerung stehen, die Arbeiterklasse zu vereinen, um sich der oligarchischen Agenda der Milliardäre und Unternehmen zu widersetzen.

Die Arbeiterbewegung muss sich strikt an das Grundprinzip halten, dass eine Verletzung eines Einzelnen eine Verletzung aller ist. Wir müssen alle unsere Mitglieder aggressiv gegen Angriffe auf ihre Tarifverhandlungsrechte, ihre Löhne und Arbeitsbedingungen und ihr Recht auf Teilnahme als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft verteidigen, unabhängig von ihrer Rasse, Religion, ihrem Einwanderungsstatus, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität. Wir müssen die Schuld für die anhaltende Krise der Lebenshaltungskosten klar bei den Unternehmen und den Oligarchen sowie bei den beiden politischen Parteien suchen, die ihre Gier ermöglichen. Die Arbeiterbewegung muss im Namen der gesamten Arbeiterklasse ein positives Wirtschaftsprogramm fordern. Und zusätzlich zum Kampf für Gerechtigkeit in unserem eigenen Land müssen wir unsere Regierung weiterhin herausfordern, wenn sie eine ungerechte Außenpolitik verfolgt.

Die Handlungen von Trump und seinen milliardenschweren Unterstützern haben bereits zu Widerstand in der Bevölkerung geführt, und wir können mit weiteren rechnen. Die Arbeiterbewegung muss eine Schlüsselrolle dabei spielen, diesen Zorn in einen wirksamen Gegenschlag umzuwandeln. Und besser für eine bessere Zukunft für die arbeitende Bevölkerung zu kämpfen, müssen wir eine politische Organisation wie eine Arbeiterpartei aufbauen, die unabhängig von der Demokratischen Partei ist.

Steht ein neues Jalta in Aussicht?

Peter Gärtner

Am 12. Februar 2025 haben US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin miteinander telefoniert. Seitdem überschlagen sich die Nachrichten, Kommentare und Mutmaßungen. Bereits die Tatsache, dass die Staatsoberhäupter der beiden Länder erstmals seit drei Jahren wieder miteinander reden, verdient Beachtung. Es sind aber vor allem der Inhalt des 90-minütigen Gespräches und die Reden hoher Repräsentanten der Trump-Administration im Umfeld und auf der Münchener Sicherheitskonferenz, die hohe Wellen geschlagen haben. Dreieinhalb Wochen nach seinem Amtsantritt scheint Trump fest entschlossen, den Krieg in der Ukraine zügig durch Verhandlungen zu beenden. Bereits jetzt zeichnen sich vier Punkte ab, die seitens der USA den Rahmen dafür bilden sollen: Erstens ist die Rückgewinnung der Territorialverluste der Ukraine ebenso unrealistisch wie zweitens die NATO-Mitgliedschaft des Landes. Drittens sind die USA nicht bereit, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben und überlassen dies deshalb viertens den Europäern. Die absehbare Tragweite des radikalen Kurswechsels Washingtons im Stellvertreterkrieg mit Russland assoziiert bei nicht wenigen Beobachtern und Akteuren einen Vergleich mit einem Ereignis, das vor 80 Jahren die Weltordnung nach dem 2. Weltkrieg geprägt hat.

Vom 4. bis 11. Februar 1945 hatten sich die drei Führer der Anti-Hitler-Koalition – Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill – in Jalta getroffen, um über ihr weiteres Vorgehen zu beraten. »In Jalta wurde die Welt geteilt, so hörte und las man von damals bis in die Gegenwart hinein immer wieder über die Krimkonferenz.« – Eine Einschätzung, die jedoch »nur halb richtig« ist.1 So wurde über viele Fragen kein Konsens erzielt und die Teilung der Welt nahm erst mit dem Kalten Krieg ab 1947 Gestalt an. Neben der grundsätzlichen Verständigung in der deutschen und polnischen Frage einigten sich die »großen Drei« darüber, wie der Krieg in Fernost so schnell wie möglich zu beenden wäre. Auf Drängen der USA sagte Stalin zu, spätestens drei Monate nach Kriegsende in Europa in den Krieg gegen Japan einzutreten. In Jalta wurde auch der Beschluss zur Gründung der UNO gefasst, die all die Wandlungen, Verwerfungen und Kriege sowohl der bipolaren wie auch der unipolaren Weltordnung überdauert hat. Auch wenn die UNO-Charta immer wieder verletzt und gebrochen wird, stellt sie nach wie vor die wichtigste Kodifizierung des Völkerrechts dar.

Inwiefern ist nun die gegenwärtige Rede von einem »Jalta 2.0« gerechtfertigt? Um eine Antwort zu finden, muss man zwei Ebenen ins Auge fassen. Angesichts der Komplexität und Brisanz der gegenwärtigen Situation ist zum einen die Verständigung der »großen Drei« von heute – Donald Trump, Vladimir Putin und Xi Jinping – so notwendig wie wünschenswert. Zum anderen stellt das Gespräch zwischen Trump und Putin bestenfalls den ersten Schritt in einem längeren Prozess voller Probleme und Unwägbarkeiten dar. Um die Kluft zwischen Wunsch bzw. Notwendigkeit und Realität überwinden zu können, bedarf es zunächst einer nüchternen Betrachtung der Ausgangssituation. Diese ist dadurch charakterisiert, dass die Ukraine – und ihre Unterstützer (USA, EU, NATO) – den Krieg zwar verloren haben, dieser aber noch nicht zu Ende ist. Insofern gibt es bereits eine Gemeinsamkeit zwischen dem Februar 1945 und dem Februar 2025.

Legt man die Interessen der relevanten Akteure zugrunde, dann hat Russland das größte Interesse an einer gesamteuropäischen Friedensordnung, die den Kern für ein Jalta 2.0 bildet. Die Eckpunkte dafür sind in den beiden Vertragsentwürfen zu finden, die Russland den USA und der NATO am 17. Dezember 2021 als Grundlage für Verhandlungen übergeben hatte, von der Gegenseite aber abgelehnt worden waren. Auf der Grundlage des Prinzips der unteilbaren Sicherheit, das bereits 1994 im Budapester Memorandum verankert worden war, sollten die Osterweiterung der NATO gestoppt und die militärische Infrastruktur auf den Stand des Jahres 1997 zurückgebaut werden. Die Ukraine sollte ihre dauerhafte Neutralität erklären und den USA wurde vorgeschlagen, die Gespräche zur Kontrolle der strategischen Rüstungen wieder aufzunehmen.

Das Interesse des neuen US-Präsidenten ist darauf gerichtet, sich aus dem verlorenen Ukrainekrieg zurückzuziehen und die Europäer die Zeche der Niederlage zahlen zu lassen. Längerfristig geht es Trump darum, Russland aus der Achse mit China herauszulösen. Die Volksrepublik – nicht Russland – ist der Hauptgegner im Kampf der USA gegen ihren Abstieg.

Europa, das mehrheitlich der Russland- und Ukrainepolitik der Biden-Administration gefolgt war, sieht sich nach dem Vorstoß von Trump plötzlich außen vor. Zu Recht muss die transatlantisch gepolte Elite des alten Kontinents fürchten, dass sich die USA und Russland über ihre Köpfe hinweg einigen werden. Mehr noch: Mit dem absehbaren Rückzug Washingtons aus Europa steht sie vor der bislang nicht gekannten Herausforderung, ihr Verhältnis zu Russland ohne die Führung und Rückendeckung der USA gestalten zu müssen. Angesichts der reflexartigen Fortführung des Konfrontationskurses gegenüber dem östlichen Nachbarn böte ein Jalta 2.0 zweifellos eine Alternative aus der Sackgasse der Militarisierung.

Was die Ukraine angeht, hätte ein Friedensvertrag mit Russland auf der Grundlage der Vereinbarungen von Istanbul im April 2022 den dort lebenden Menschen viel Leid und Zerstörung erspart. Je länger das Kiewer Regime den sinnlosen Krieg fortsetzt, desto größer wird der Schaden für die Ukraine sein. Die Front droht jederzeit zusammenzubrechen, so dass die Ukraine als Staat ein existentielles Interesse daran hat, so schnell wie möglich eine Friedenslösung mit Russland zu erreichen.

Der Kriegsverlauf hat damit einen Punkt erreicht, in dem alle vier Parteien ein objektives Interesse an einem Friedensschluss haben, wobei ein Jalta 2.0 die nachhaltigste Lösung bieten würde. Das größte Hindernis auf dem Weg dorthin sind die transatlantischen Eliten auf beiden Seiten des Ozeans. Einerseits läutet die Trumpsche Kehrtwende das Ende des kollektiven Westens ein, der im Transatlantismus sein Fundament hatte. Damit schwächt er seine Gegner im eigenen Land ebenso wie die europäischen Eliten, die Biden in Vasallentreue in den Krieg gegen Russland gefolgt sind. Andererseits nimmt deren Politik immer gefährlichere Züge an. Obwohl es ihnen an Ressourcen für eine eigenständig geführte Fortsetzung des Krieges mangelt, könnten Starmer, Macron, Merz, Pistorius, Kallas und Co. in ihrer Verzweiflung und Verblendung Europa in den Abgrund stürzen. Die Friedensbewegung steht vor der historischen Herausforderung, dies zu verhindern. Der Beginn der Gespräche zwischen Trump und Putin hat die Bedingungen für die Bewältigung dieser Aufgabe verbessert. Im ersten Schritt gilt es nun, die Diskurshegemonie des transatlantischen Mainstreams zu brechen.

1 Düllfer, Jost: Jalta, 4. Februar 1945. Der Zweite Weltkrieg und die Entstehung der bipolaren Welt, München 1998, S. 23.

Macht und Einfluss der Techmilliardäre

Dr. Max Bank1

Der intransparente Dialog der Mächtigen beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos ist Teil eines grundsätzlichen Problems westlicher Demokratien: der übergroße Einfluss von Konzernen und ihren Eigentümern auf den demokratischen Prozess. Dieser Einfluss wird vor Ort in Davos für einen Moment sichtbar und zur Schau getragen, bevor er danach wieder in den Untiefen der Lobbyarbeit in einzelnen Staaten verschwindet. Auch die mächtigsten Tech-Konzerne der Welt sind in Davos zugegen: die Rede ist von Google, Amazon, Meta, Microsoft & Apple. Sie sind allesamt Partner des Weltwirtschaftsforums und finanzieren das Forum mit. Die fünf Techkonzerne gehören zu den mächtigsten Unternehmen der Welt und vereinen allein 11,91 Billionen Euro Marktkapitalisierung auf sich. Der Erfolg und der Gewinn dieser Konzerne basiert auf Geschäftsmodellen, die im Kern Monopole sind. Diese Macht nutzt Big Tech systematisch zu seinen Gunsten aus, etwa indem die Konzerne Preisaufschläge von 75 Prozent auf ihre Dienstleistungen und Produkte verbuchen.

Hauptprofiteure dieser Konzerne sind ihre Eigentümer. Der steigende Wert der Techmonopole und die Gewinnausschüttungen machen deren Eigentümer immer reicher. Unter den Top-10 reichsten Menschen der Welt sind fünf Techmilliardäre. Sie verfügen zusammen über ein Vermögen von rund 881 Milliarden Euro. Einige von ihnen sind nicht nur im Hintergrund politisch aktiv, sondern im Fall von Elon Musk sogar unmittelbar an der mächtigsten Regierung der Welt, der US-Regierung, beteiligt. Während sich Big Tech in der Vergangenheit mit Einflussnahme über Lobbyarbeit begnügte, ist das Silicon Valley nun auf offener Bühne aktiv und spielt aus, dass Gesellschaften weltweit zunehmend abhängig von ihrer Infrastruktur sind.

Diese Entwicklungen in den USA haben auch für Europa Folgen. Das zeigt sich schon jetzt in Form der problematischen Einflussnahme Elon Musks auf die europäische Politik und den deutschen Wahlkampf und der Entscheidung von Mark Zuckerberg, die Moderation der Inhalte auf Meta einzustampfen …

Für die Durchsetzung ihrer Interessen verfügt US-Big Tech über ein breites Lobbynetzwerk auch in Europa. Mit 33 Mio. Euro führen Google, Amazon, Meta, Microsoft und Apple die Liste der Unternehmen nach Lobbyausgaben in Europa an. In den USA und der EU investieren die fünf Konzerne mehr als 89 Mio. Euro. Sie geben in der EU mehr aus als die Top-10-Unternehmen im Finanzsektor oder in der Automobilindustrie. Auch die Techindustrie insgesamt hat ihre Lobbyausgaben in den letzten Jahren nochmal gesteigert – von 97 Millionen auf 113 Millionen in der EU.

Diese immense Lobbymacht, gepaart mit großer Markt- und Monopolmacht, und der damit wachsende Einfluss auf die Politik sind mit demokratischen Prinzipien nicht vereinbar. Verstärkend hinzu kommen Abhängigkeiten der Wirtschaft und der Gesellschaft von den Dienstleistungen und Produkten der Tech-Konzerne, die das Problem noch verschärfen. Dies nutzen die Techmilliardäre für ihre geschäftlichen und privaten politischen Interessen aus. Das untergräbt immer mehr das demokratische Prinzip, dass jede Stimme gleich zählen muss. Während beim Weltwirtschaftsforum in Davos das Demokratieproblem für einen Moment sichtbar wird, ist es Zeit, dieses Problem an der Wurzel zu packen und die Macht der Techmilliardäre und ihrer Konzerne entschieden zurückzudrängen.

1 Leicht gekürzte Einleitung aus: https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/LobbyControl_Studie_Weltwirtschaftsforum_Davos.pdf

Von Zügen zu Panzern

Martin Kirsch/Jürgen Wagner

Der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Februar in Görlitz steht angesichts der Übergabe eines dortigen Werkes des Waggonherstellers Alstrom an den Panzerbauer KNDS für einen doppelten Wandel. Erstens tritt hier die Ausweitung der Gegenkonversion auf den bisher weitgehend verschont gebliebenen Industriebereich deutlich zu Tage. Und zweitens handelt es sich dabei nicht um einen Einzelfall …

Im Jahr 2022 wurde die Konkursmasse der MV Werftengruppe mit Standorten in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund verscherbelt. Den Standort in Rostock-Warnemünde übernahm die Bundeswehr direkt, Kostenpunkt 87 Mio. Euro, wobei mindestens 500 der zuvor 600 Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen (Ostsee-Zeitung, 07.07.2022). Die feierliche Bundeswehr-Übernahme erfolgte dann am 11. Januar 2023 und wurde von der Truppe als »zielstrebiges Handeln in der Zeitenwende« gefeiert …

Den Standort Wismar verleibte sich wiederum ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ein (den dritten Standort erwarb die Stadt Stralsund). An Auslastung dürfte kein Mangel herrschen: Ende 2024 bewilligte der Bundestag die Gelder für den Bau von vier U-Booten 212 CD für 4,7 Mrd. Euro (womöglich kommt auch noch die Fertigung von Norwegen bestellter U-Boote desselben Typs hinzu). Daraufhin kündigte das Unternehmen im Januar 2025 an, 220 Millionen Euro in den Ausbau des Werkes in Wismar zu investieren (hartpunkt.de, 17.01.2025). Ebenfalls zum Jahresende wurde zudem eine erste Finanzierung in Höhe von 44,5 Mio. Euro für den möglichen Bau der neuen Fregattengeneration F-127 bewilligt. Noch ist unklar, ob und wenn ja, wie viele dieser für Großmachtkonflikte konzipierten Schiffe gebaut werden sollen. Die Rede ist entweder von vier (Kostenpunkt 7,5 Mrd. Euro) oder acht (15 Mrd. Euro) Fregatten (defence-network, 12.12.2024) …

Auch bei zwei weiteren bislang zivilen Werften steigen nun Unternehmen mit substantiellen Anteilen im Rüstungsgeschäft ein: »Die beiden insolventen schleswig-holsteinischen Werften FSG und Nobiskrug werden neue Eigentümer bekommen. Wie der Insolvenzverwalter mitteilte, wird die FSG von der Heinrich Rönner Gruppe aus Bremerhaven und Nobiskrug von der Lürssen-Werft aus Bremen übernommen.« (hartpunkt.de, 31.01.2025)

Bereits im Mai 2022 titelte die Automobilwoche: »Angesichts der frischen Milliarden für die Bundeswehr sucht die Rüstungsindustrie in Deutschland händeringend nach qualifizierten Fachleuten. Fündig wird sie vor allem in der Automobilbranche, die selber unter Fachkräftemangel leidet.« Eine deutlich bessere Bezahlung und das inzwischen positivere Image der Branche hätten zur Folge, dass die Rüstungsindustrie – unterstützt mit den Milliardenbeträgen der Zeitenwende – erfolgreich Personal abwerbe: »Unternehmen aus der Rüstungsindustrie schreiben bereits verstärkt Positionen aus, um mit schnellem Personalaufbau auf das Investitionsprogramm der Bundesregierung reagieren zu können«, wird ein Münchener Personalberater zitiert (ebd.). Seither hat sich die Situation mit der verschärften Krise der Automobilbranche weiter zugespitzt, was nicht zuletzt anhand der Kooperation zwischen dem Reifenhersteller Continental und dem größten deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall ersichtlich wird. Eine Pressemitteilung von Rheinmetall beschrieb die Zusammenarbeit am 14. Juni 2024 wie folgt: »Ziel der Vereinbarung ist es, den in den nächsten Jahren stark wachsenden Personalbedarf von Rheinmetall teilweise durch die von der Transformation betroffenen Beschäftigten von Continental zu decken. […] Continental und Rheinmetall beginnen zu diesem Zweck so früh wie möglich mit einer Zusammenarbeit. So sollen zum Beispiel bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Continental-Standorts in Gifhorn eine Beschäftigungsperspektive bei Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß, rund 55 Kilometer nördlich von Gifhorn, finden …« In Unterlüß investiert Rheinmetall rund 300 Mio. Euro in den Aufbau einer neuen Munitionsfabrik – den ersten Spatenstich im Februar 2024 ließ sich Kanzler Olaf Scholz nicht nehmen. Er kommentierte den Vorgang mit den Worten: »Wir leben nicht in Friedenszeiten. […] Panzer, Haubitzen, Hubschrauber und Flugabwehrsysteme stehen ja nicht irgendwo im Regal. […] Wir müssen weg von der Manufaktur – hin zur Großserien-Fertigung von Rüstungsgütern.« (tagesschau.de, 12.02.2024)

Und nun verschafft Kanzler Scholz also in Görlitz einer direkten Umwidmung der zivilen Produktionsstätte von Alstrom in einen Standort von KNDS die politische Rückendeckung. Nachdem Alstrom 2021 Bombardier übernommen hatte, teilte das Unternehmen im Oktober 2024 mit, es sehe für das Werk in Görlitz keine Perspektive mehr. Über 175 Jahre waren in Görlitz Bahnwaggons gefertigt worden, man zog »einen Schlussstrich unter dieses Kapitel Industriegeschichte« (Neues Deutschland, 03.02.2025). KNDS baut unter anderem den Radpanzer Boxer und den Leopard 2A8, auch beim künftigen Kampfpanzersystem (MGCS) spielt das Unternehmen die führende Rolle …

Fazit: Rüstung und Industrie im Wandel

Anfang 2024 wurde auf europäischer Ebene eine Verteidigungsindustriestrategie (EDIS) und ein entsprechendes Investitionsprogramm (EDIP) durch die Kommission vorgelegt (IMI-Analyse 2024/23). Hierzulande wurde im Dezember 2024 eine Nationale Sicherheits- und Verteidigungsstrategie präsentiert, die es ebenfalls in sich hat (IMI-Analyse 2024/52). Beide setzen auf verschiedenste Maßnahmen zur Ankurbelung der Rüstungsproduktion, die eine Verschiebung in Richtung Kriegswirtschaft nach sich ziehen. Der Anlass für den Besuch des Kanzlers in Görlitz ist in diesem Zusammenhang zu sehen: Einmal ist ein Ereignis, zweimal ist ein Zufall und dreimal ist ein Muster, so sagt zumindest ein Sprichwort. Wenn sich also die Marinesparte von ThyssenKrupp (TKMS) und der bundeswehreigene Schiffsreparaturbetrieb an der Konkursmasse der MV-Werftengruppe bedienen, Rheinmetall systematisch Facharbeiter:innen vom kriselnden Automobilzulieferer Continental übernimmt und KNDS Deutschland (ex-KMW) ein Werk, in dem bisher Züge produziert wurden, samt Mitarbeiter:innen zur Panzerschmiede umwidmet, ist das also kein Zufall mehr. Drei kriselnde zivile Industriebranchen, drei Regionen in Deutschland und drei große Rüstungsfirmen, die dort expandieren, können wohl als Muster bezeichnet werden. Zumal sich weitere Beispiele, die weniger prägnant sind, finden lassen. Das Zeitalter der (erhofften) Rüstungskonversion ist offensichtlich vorbei. Im Gegenteil labt sich die stetig wachsende und von massiven Fördertöpfen von Bundesregierung und EU gepamperte Rüstungsindustrie an zivilen Sektoren. Mittel aus Sondervermögen und EU-Rüstungstöpfen stärken die Rüstungsindustrie, während die Förderung für E-Autos, ÖPNV, Deutschlandticket, usw. gestrichen oder nicht weiter aufgelegt werden. Die politischen Prioritäten und die daran geknüpften Geldflüsse zeigen ihre Wirkung jetzt ganz praktisch. Es wandelt sich etwas in der deutschen Industrielandschaft!

Quelle: https://www.imi-online.de/2025/02/05/von-zuegen-zu-panzern/

KPÖ – wie weiter nach dem »Monster«-Wahljahr 2024

Anne Rieger

Am kalten 11. Januar 2025 demonstrierten 600 Personen in der kleinen steirischen Stadt Bruck an der Mur gegen die Schließung der Akutambulanz am Ort. Die Auseinandersetzung gibt einen Vorgeschmack, auf die Verschlechterungen, Kürzungen, Belastungen, die durch die im November gewählte blauschwarze Regierung (FPÖ 35, ÖVP 26 Prozent) nach dem »Monster«-Wahljahr auf die Menschen zukommen. Dass unmittelbar mit der Kürzung im Gesundheitsbereich begonnen wird, zeigt, wohin die Reise gehen soll.

In Österreich wurde neben dem EU-Parlament, der Nationalrat, der Landtag in der Steiermark, die Gemeinderäte in Salzburg und Tirol und die Arbeiterkammern in allen Bundesländern, neu gewählt.

Ein Großteil der Wählenden war gefrustet von der Belastungs- und Kürzungspolitik der herrschenden Koalitionen – Schwarzgrün im Bund oder Schwarzrot in der Steiermark.

Sie waren wütend über die enormen Gewinne der Banken und die gleichzeitig steigenden Insolvenzen verbunden mit dem Abbau von Arbeitsplätzen. Die Preise für den grundlegenden Lebensbedarf wurden ständig erhöht. Die Arbeiterklasse und ihre Gewerkschaften waren zu schwach, das durch höhere Löhne auszugleichen. So wurden die Reallöhne weiter gesenkt. In den Medien und der veröffentlichten Meinung wurde demagogisch von der »sinkenden Inflationsrate« gelabert und jeder einzelne Anschlag, der von Menschen mit migrantischem Hintergrund – auch in anderen Ländern – erfolgte, wurde genutzt, um auf Flüchtende und Menschen mit migrantischem Hintergrund, als angebliche Verursacher der wirtschaftlichen Misere für die Mehrheit der Menschen, medial einzuschlagen. So vertrauten viele dem Sirenengesang der FPÖ, der extrem rechten Partei. Sie werde endlich gegen die da oben vorgehen, die seit Jahrzehnten das Finanzministerium in den Händen hielten, die superreichen Oligarchen, die Herren von Wirtschaftskammer, Wirtschafts- und Landwirtschaftsbund, von Banken und Immobilien. Obwohl Oligarchen wie Mateschitz (Redbull), Porsche/Piech (VW) oder Pierer (KTM) nie direkt massiv angegangen wurden, war es doch offensichtlich, dass die Kluft zwischen Reich und Arm immer größer wurde.

Das wurde aber nicht als Klassengesellschaft wahrgenommen, sondern als Unfähigkeit bzw. Ungerechtigkeit der herrschenden Parteien ÖVP und SPÖ. Kickl, Frontmann der FPÖ, wurde, unterstützt von den Medien, als Erlöser gesehen, der es denen da oben mal zeigen und außerdem endlich Migranten rausschmeißen wollte, Stichwort Festung Österreich. Er wurde von Umfrage zu Umfrage, von Wahl zu Wahl immer höher gehypt. Im Bund wurde dann im September zum ersten Mal seit 1945 die FPÖ mit 29 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von ÖVP mit 27, SPÖ 21, NEOS 9 (vgl. FDP) und Grüne mit 8 Prozent. Ein Erdbeben oder gar eine Zeitenwende, wie es Journalist:innen beschrieben, war das Wahlergebnis freilich nicht. Bei genauerem Hinsehen konnte der rechte Block aus rechtsextremer FPÖ (29 % +13 %) und konservativer ÖVP (26,% –11 %) seine rechte Mehrheit von 55 % (+1,4 %) nur leicht ausbauen. Große Verschiebungen aber gab es vor allem innerhalb des rechten Blocks.

Gegen diese rechte Phalanx kam die bundesweit langsam erstarkende KPÖ nicht bzw. nur unzulänglich bei Nationalrats- und EU-Wahlen durch. Auf Landtags-, regionaler, städtischer und Arbeiterkammer-Ebene aber konnte die KPÖ respektable Ergebnisse erzielen, bis hin zum Vizebürgermeister in der Festspielstadt Salzburg.

Wahlen zur Parteientwicklung nutzen

Wohnen statt Kanonen! Geld für Pflege statt für Panzer! Geld für Bildung statt für Bomben! Darum geht es der KPÖ, und so ist sie im Superwahljahr 2024 angetreten. Auf der seit Jahren erstmal wieder gemeinsamen Bundeskonferenz 2023 wurde beschlossen, das Wahljahr – und das seit einiger Zeit entschiedenere Zusammengehen der KPÖ-Inseln im Land – zu nutzen, um die Partei weiter zu entwickeln: Mitglieder gewinnen, unterschiedliche Veranstaltungsformen zur Beteiligung und Aktivierung von Mitgliedern entwickeln, und die Arbeiter:innenklasse in ihrer Vielfalt für die Partei gewinnen, die Entwicklung der KPÖ zu einer eigenständigen Kraft der Arbeiterbewegung voranzutreiben. Und natürlich – bei den unterschiedlichen Wahlen – zusätzliche Stimmen zu gewinnen. Wahlen sind ein Indiz dafür, wie die Partei in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Häufig waren die Wahlergebnisse positiv – beinahe immer gab es Zuwächse. Der Zug noch Rechts in der »westlichen« Welt, in Europa, der EU ging am Kräfteverhältnis in Österreich jedoch nicht spurlos vorüber.

Wahlerfolge

Bei der Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg wurde die KPÖ Plus mit 23 Prozent der abgegebenen Stimmen zweitstärkste Partei und stellt nun 10 Abgeordnete. Der Fraktionsvorsitzende Kay-Michal Dankl wurde mit 37 Prozent der Stimmen in der Stichwahl zum Vizebürgermeister gewählt. Bei der EU-Wahl verdreifachte sich auf Bundesebene der Stimmenanteil der KPÖ auf drei Prozent und 105.000 Stimmen, blieb aber unter der Brandmauer der Vier-Prozent-Hürde. Freilich gab es auch herausragende Ergebnisse in Graz mit sieben Prozent, Salzburg mit sechs und Wien mit fünf Prozent. Der Trend, dass die Partei in den Landeshauptstädten gut abschneidet, setzte sich fort. Dort kommt sie direkt in Kontakt mit jungen Menschen und dort bestätigt sich auch die Politik, die gemeinsam entwickelt wird.

Beinahe vervierfacht wurde das Ergebnis bei den Wahlen zum Nationalrat auf 2,4 Prozent und 117.000 Stimmen, wieder mit guten Einzelergebnisse u. a. in Graz und Salzburg mit je sechs Prozent. Bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck zog die KPÖ seit vielen Jahren erstmals wieder ins Parlament ein, erhielt sieben Prozent der Stimmen und drei Abgeordnete.

Bei der Landtagswahl in der Steiermark konnte die KPÖ ihren Fraktionsstatus und die zwei Mandate verteidigen, erhielt 29.595 Stimmen, rutschte aber von 5,99 auf 4,47 Prozent der Stimmen ab. »Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Kommunistische Partei trotz des enormen Sogs nach rechts wieder in den Landtag eingezogen ist. Wir konnten in den letzten Wochen viele neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen, die unsere Reihen stärken und mit viel Herzblut mit dabei sind. Gemeinsam werden wir auch die nächsten fünf Jahre Sand im Getriebe der Mächtigen sein und die Regierer an ihre Wahlversprechen erinnern«, kommentierte die KPÖ-Fraktionsvorsitzende Claudia Klimt-Weithaler das Ergebnis. In der Stadt Graz schenkten doppelt so viele – zehn Prozent – der Wählenden der KPÖ ihr Vertrauen für die Landtagsarbeit.

Vom Januar bis April fanden – zeitlich gestaffelt nach Bundesländern – die Wahlen zu den Arbeiterkammern (AK) statt. Der KPÖ-nahe Gewerkschaftliche Linksblock GLB konnte, bundesweit von 1,5 auf 1,9 Prozent und von 9 auf 12 Mandate zulegen. In Tirol erreichte die Gewerkschaftliche Linke ein Mandat, in der Steiermark steigerte sich GLB-KPÖ um zwei Mandate.

Wie weiter

Schon vor den Wahlen zum Nationalrat haben Teile von Industriellenvereinigung IV (vergl. BDI) und Wirtschaftskammer deutlich gemacht, dass sie eine blau/schwarze Regierungskoalition wünschten. Nachdem dann Ende September die FPÖ zur stimmenstärksten Partei gewählt wurde – die wirtschaftsnahe ÖVP nur zweite – forderte unmittelbar danach die IV »entsprechende Mehrheiten zu finden, um die Lohnnebenkosten an das deutsche Niveau anzunähern, bürokratische Auflagen nachhaltig abzubauen und strukturelle Reformen für ein zukunftsfittes Österreich anzugehen«.

Aber die herrschenden Eliten waren sich nicht einig, mit welcher Parteienkonstellation das Wahlergebnis vom 29. September am besten umgesetzt werden könnte, um das Budgetloch von 6,8 Mrd. Euro der arbeitenden Klasse aufzubürden. Dissens der Eliten war, ob eine FPÖ/ÖVP-Regierung, oder eine mit den NEOS besser ihre Wünsche bei schrumpfender Wirtschaft erfüllen würde. Letztere Fraktion setzte sich zuerst durch und so erhielt der Chef der Wirtschaftspartei ÖVP, Kanzler Nehammer, den Auftrag zur Regierungsbildung.

Die drei Parteien ÖVP, SPÖ, NEOS konnten sich drei Monaten lang nicht einigen. Die ÖVP pochte auf milliardenschwere Steuererleichterungen für Unternehmen und Kürzungen bei Pensionen und Gesundheit, während die SPÖ auf einen gerechteren Beitrag aller – auch von Banken und Konzernen – drängte. »Letztlich scheiterte die Koalition am Wirtschaftsflügel der ÖVP, der lieber mit der FPÖ zusammenarbeiten will. Dieser setzte sich gegen Kanzler Nehammer durch, der schließlich zurücktreten musste.«, schrieb das Magazin Kontraste.

Der Regierungsbildungsauftrag ging dann Anfang Januar an die FPÖ, die sich schnell mit der ÖVP einigte, wie man den Menschen das Fell über Ohren ziehen will, u. a. mit der Abschaffung von Klimabonus, Bildungskarenz, Kürzungen von haushaltsnahen Förderungen und in der Verwaltung. Auch bei Sky Shield gab es Signale zur Einigung. Letztendlich sollen die Verhandlungen an der Verteilung der Ministerien gescheitert sein, im Besonderen am Innen- und Finanzministerium. Doch schon kurz vor dem Scheitern hatte der Chef der Wirtschaftskammer und ÖVP-Mitverhandler, Harald Mahrer, in Richtung FPÖ öffentlich verkündet »Wer nicht konsensbereit ist, und sich nur im Machtrausch befindet, der ist möglicherweise nicht regierungsfit«.

Offensichtlich wurde die Notbremse gezogen, denn der EU-feindliche Kurs der FPÖ und ihre Gegnerschaft zu den Russlandsanktionen waren plötzlich – auch öffentlich – wichtige Streitpunkte. Auch aufflammende Demos gegen schwarzblau haben die Aufmerksamkeit auf die menschenfeindliche Radikalität der FPÖ gelenkt.

»Bei den Kürzungen in unserem Sozialstaat und der Schikanierung von Minderheiten waren sie sich schnell einig. Nur wenn es um Posten geht, kommt Sand ins Getriebe der etablierten Parteien«, kommentierte Tobias Schweiger, KPÖ-Bundessprecher, das Scheitern der Regierungsverhandlungen. Derzeit ist nun offensichtlich wieder die Lieblingskonstellation Schwarz-Rot, unter Einbindung der Gewerkschaften, als Bundesregierung geplant. Die Wortmeldungen aus Vorarlberg und Kärnten zeigen, wo sich ÖVP und SPÖ treffen können: beim blau-schwarzen Budgetvorschlag plus einer Bankenabgabe, heißt es aus den Medien.

Wie sich die Unzufriedenheit der Menschen bei den Wahlen in Wien, wo seit Jahren die SPÖ die dominierende Kraft ist, auswirken wird, und ob die KPÖ die Chance nutzen kann, auch dort, wie in Salzburg und der Steiermark in den Landtag einzuziehen, wird die Wahl im April zeigen. Schon heute ist klar, dass es auch dort wieder Unterstützung aus den Bundesländern geben wird.

Thema: »Kämpfen, aber wie?«

Editorial

Als dieser Heftschwerpunkt erarbeitet wurde, war der neue deutsche Bundestag noch nicht gewählt, hatte Trump Putin noch nicht angerufen und noch keinen »Eklat« mit Selenskyj inszeniert und damit seine europäischen (Junior-)Partner in Hektik über die angebliche russisch-amerikanische »Achse der Bösen« versetzt. All das haben wir »kurz nach Redaktionsschluss« nur kurz kommentiert ins Heft »quetschen« können. Verweisen möchten wir besonders auf die sachlichen Hintergrundbeiträge von Dmitri Suslow (Russland) und C. J. Atkins (USA). Eine umfassendere Analyse wollen wir im nächsten Heft versuchen. Es geht um erkennbare »Kräfteverschiebungen«, neue Widersprüche zwischen Kapitalfraktionen und Staatengruppen und die Herausforderungen »für Europa« (gibt’s das überhaupt?), aber vor allem für alle Kräfte, die in einer Welt ohne Kriege, Ausbeutung und Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen leben wollen. Denn das, was Trump will und das, was er mit seinen willigen Vollstreckern umsetzen kann, sind zwei Paar Schuhe. Das hängt auch davon ab, was andere wollen und können. Gleiches gilt für Putins Pläne oder auch die des Bundeskanzler-Volontärs und BlackRockers Friedrich Merz.

An den in diesem Heft behandelten Grundproblemen und Herausforderungen der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung hat all das wenig geändert, bis auf die Dringlichkeit sie zu lösen. Die ist nämlich dramatisch gestiegen.

Der Heft-Titel »Gegenmacht im Gegenwind – Kämpfen, aber wie?« ist angelehnt an das Motto der diesjährigen Streikkonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bei der es um Erfahrungsaustausch, Vernetzung und »gewerkschaftliche Erneuerung« geht. Wer von uns allerdings Patentrezepte bzw. die eine erfolgversprechende »Antwort auf fast alles« erwartet, wird sie nicht finden. Die haben wir nicht. Die wollen wir auch gar nicht geben. Wir wollen Denkanstöße geben, Impulse für die Diskussion und Suche nach gemeinsamen Antworten (über Organisations- und Parteigrenzen hinweg) – erfahrungsbasiert und von unserem Klassenstandpunkt aus.

Anknüpfend an unser Schwerpunktheft »Kriegstüchtigkeit & neue US-Atomraketen? NEIN DANKE!« (4_2024) haben Fragen der Militarisierung/Hochrüstung und Rüstungswirtschaft einen deutlich höheren Stellenwert, als in gewerkschaftlichen Debatten und im Programm der o. g. Konferenz erkennbar ist. Davon handeln die Beiträge von Ulrike Eifler (Kanonen und Butter wird es nicht geben), Ulrich Schneider (Erfahrungen aus der Nachkriegszeit), Barbara Majd-Amin (GEW-Peace-Net), Andreas Buderus (Konversion pervers), August Bebel (Rüstung und Arbeitsplätze) Peter Mertens (Belgien) über die Arbeiterklasse und die Militarisierung Europas und K-J. Noh (Korea) über KI im Zeitalter des Anti-China-Krieges.

Um Notwendigkeit, »Markenzeichen« und Organisierung kämpferischer, autonomer Interessenvertretung und Klassenpolitik geht es in den Beiträgen von Nicole Mayer-Ahuja, Marcel van der Linden (Niederlande) und Dietmar Dath. »Blockierte Transformationskonflikte und ihre Gespenster« skizziert Horst Kahrs. Betriebsaktivisten analysieren und kommentieren aus ihrer Sicht konkret die »Energiewende« (Joachim Schubert) und den (Tarif-)Kampf um Volkswagen (Achim Bigus/Timo Reuter).

Eine Menge Holz für die Debatte. Wer uns dazu seine Meinung sagen und mit uns diskutieren will, ist herzlich eingeladen, sich unter [email protected] zum nächsten Video-»Treffpunkt Redaktion« anzumelden. LoG