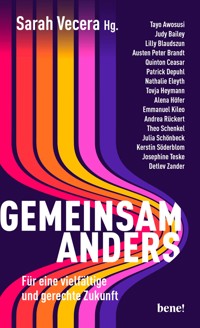

Gemeinsam anders E-Book

18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: bene! eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Starke Stimmen für eine Zukunft ohne Diskriminierung: Ein hoffnungsvolles Debattenbuch, für mehr Vielfalt und Gerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft. In vielen Bereichen unserer Gesellschaft herrschen auch im 21. Jahrhundert immer noch Strukturen, die ein gerechtes und gutes Miteinander erschweren. Menschen mit Behinderung, Menschen, die arm oder nicht weiß sind oder auf eine andere Weise aus der vermeintlichen Norm fallen, werden diskriminiert und benachteiligt. Das passiert auch in der Kirche. Vieles, was wir von Kind auf beigebracht bekommen haben, ist uns derart vertraut, dass wir es nicht hinterfragen. Wir schließen andere durch Sprache aus, folgen tradierten Bildern und verlieren dabei die Menschlichkeit, die es so sehr braucht, damit das Zusammenleben in einer komplexen Welt gelingt. Mehr Verständnis füreinander entwickeln – für mehr Diversität und weniger Rassismus in der Kirche Sarah Vecera lädt gemeinsam mit den anderen Autor*innen dieses Buches dazu ein, sich von fatalen Denkmustern zu verabschieden und Neuanfänge zu wagen, damit ein gerechteres Leben für alle möglich wird. Es geht darum, mehr Verständnis füreinander zu entwickeln, um einer gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken. Dieses Buch zeigt, wie ein anderes Miteinander aussehen kann und macht Mut, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Sarah Vecera

Gemeinsam anders

Für eine vielfältige und gerechte Zukunft

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

»Wir müssen über Diskriminierung, Ungleichheit und Verbundenheit sprechen. Das führt uns näher zueinander.«

Sarah Vecera

In vielen Bereichen unserer Gesellschaft herrschen auch im 21. Jahrhundert immer noch Strukturen, die ein gerechtes und gutes Miteinander erschweren. Menschen mit Behinderung, Menschen, die arm oder nicht weiß sind oder auf eine andere Weise aus der vermeintlichen Norm fallen, werden diskriminiert und benachteiligt. Das passiert auch in der Kirche. Sarah Vecera lädt gemeinsam mit den anderen Autor*innen dieses Buches dazu ein, sich von fatalen Denkmustern zu verabschieden und Neuanfänge zu wagen. Gemeinsam anders!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bene-verlag.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Prolog

In Zeiten wie diesen // Sarah Vecera

Gemeinsam

Anders sein

Perspektivwechsel

Die Macht des Zusammenhalts

Es hängt alles zusammen

Eintreten für eine Kirche der gelebten intersektionalen Verbundenheit // Quinton Ceasar

Mein langer Weg des Antirassismus – innerhalb und außerhalb der Kirche // Austen P. Brandt

Mein Leben im Angesicht des Rassismus

Erfahrungen aus der Praxis

Eine Frage der Perspektive

Die Rolle der Kirche

Eine Ethik der Liebe und die Rolle der Kirche in der Zukunft

Queer – divers – anders // Kerstin Söderblom

Kirche? Nicht ohne uns! // Julia Schönbeck

Bedingungslose Unsicherheit // Tovja Heymann

Prolog

Pfarrer, der? Oder das Bedürfnis nach Sicherheit

Bodenloses Weihnachten

Signaturen der Zeit – Krise und Sicherheitsdurst

Lustvolle Unsicherheit, die Bedingungslosigkeit anklingen lässt

Abschluss

Mutter, Vater, Kind und eine Rolle rückwärts // Josephine Teske

Trad Wives, Gott und Rechte Ideologie im zarten Beige

Wie offen sind wir in unseren Gemeinden für alternative Familienkonstellationen?

Alles in allem und viel mehr als Tradition

Trans* und Schule // Theo Schenkel

Rassismus in Kirche und Gesellschaft – eine afrikanische Perspektive // Emmanuel Kileo

Leben im Dazwischen – antiasiatischer Rassismus // Alena Höfer

Vier Alltagssituationen in der Kirche

Antiasiatischer Rassismus

Antiasiatischer Rassismus und Klassismus

Antiasiatischer Rassismus und Sexismus

Unsichtbarkeit(en)

Orte in Kirche

»Woher kommst du eigentlich?« // Tayo Awosusi-Onutor

Identität (wer ich bin)

Geschichte (was ich weiß)

Bildung (was ich teile)

Die heilige Kluft – über Klassismus in Kirche und Gesellschaft // Sarah Vecera

Ungleichheit ist das Resultat von Politik und Ideologie

Tiefstapeln

Betroffenheit?

Ist es in der Kirche anders?

Meine Rolle als Klassenmigrantin

Als Pfarrerin im Klimaaktivismus mit der »Letzten Generation« // Andrea Rückert

Sex(arbeit) auf Evangelisch. Plädoyer für eine sexpositive Kirche in Solidarität mit Sexarbeiter*innen // Nathalie Eleyth

1. Sex auf Evangelisch

2. Minenfeld Sexarbeit

3. Plädoyer gegen Moralpanik,Sex(arbeits)feindlichkeit und Verbotspolitiken

Geteilte Geschichte, gemeinsame Zukunft // Lilly Blaudszun

Im Schatten der Mauer: Die Kirche als Bollwerk und Brücke

Zwischen zwei Welten

Dialog der Herzen: Wo Vielfalt auf Verständnis trifft

Wege in ein geeintes Morgen

Die zweite Schuld // Detlev Zander

Auf der anderen Seite des Schmerzes kann Hoffnung wachsen // Judy Bailey & Patrick Depuhl

Gemeinsam vorwärts // Sarah Vecera

Epilog

Viten

Glossar

Danke

Für Ursula Lerch, geb. Rau

In den Zwischenräumen meiner Worte atmet deine Liebe

Prolog

Es ist kurz vor Mitternacht und ich sitze weinend, zusammengekauert auf dem Boden vor dem Bett meines Hotelzimmers. Zwei Stunden zuvor hat ein rechtsradikal-christlicher Fundamentalist versucht, mich körperlich anzugreifen, indem er die Bühne meiner Lesung in einer Leipziger Kirche stürmte. Das Security Personal riss ihn weg, kurz bevor er mich berührte. Es war meine erste Lesung mit Sicherheitspersonal und ich war so dankbar, dass die Kirchengemeinde im Vorhinein darauf drängte.

Seitdem besteht meine Arbeitgeberin darauf, dass es keine Lesungen mehr ohne Sicherheitskonzept gibt. Da sitze ich also und weine. Tausend Fragen und Gedanken jagen durch meinen Kopf. Ich denke an den alten Mann, der im Sommer zuvor bei einer Lesung in Hannover zitternd zu mir kam, seine Maske vom Gesicht nahm, mich mit einem ernsten Gesichtsausdruck ansah und zu mir sagte: »Für das, was Sie tun, wird Gott Sie bestrafen. Sie, Ihre Kinder und Ihre ganze Familie. Sie reißen den Ruf Jesu in den Dreck, und das wird auf ewig Konsequenzen für Sie haben.« Ich denke auch an den betrunkenen Mann, der mich in Karlsruhe nach meiner Lesung abfing und mir pöbelnd hinterherrief, wie ich darauf käme, so über Jesus zu sprechen. Und all das nur, weil ich die Frage stellte, wie Jesus weiß geworden war, und eine Kinderbibel initiierte, in der Jesus nicht weiß illustriert ist. Kann allein das wirklich dazu führen, dass mir all das passiert?

Wie würde mein Leben von nun an aussehen? War es ein Fehler, das erste deutschsprachige Buch zum Thema Rassismus und Kirche zu schreiben? Ich bereue in diesem Moment, dass mein Gesicht groß auf dem Cover meines Buches zu sehen ist. Die Leute erkennen mich, aber ich kenne sie nicht. War es ein Fehler, so viel aus meinem Privatleben auf Instagram zu teilen?

Man kann durch die Fotos eventuell zurückverfolgen, wo ich wohne – und meine Kinder sind auch ab und zu von hinten zu sehen. War das, was ich gesagt, getan und geteilt habe, zu viel? Kann es wirklich wahr sein, dass man mir deswegen etwas Böses will? Ich bin doch nie aggressiv oder verurteilend zu Menschen – wieso reagieren Menschen dann so auf mich? Ich tue doch niemandem etwas. Oder doch? Nehme ich den Menschen ihre Gewohnheit? Ihre Sicherheit? Ihren Rassismus und ihre weiße Vorherrschaft, die sie von klein auf als normal ansehen?

Ich poste in dieser Nacht, es ist Donnerstag, der 26. März 2023, eine Story auf Instagram mit den Worten: »Und dann musste tatsächlich heute die Security einschreiten. Ich möchte hier nicht mehr dazu sagen, aber ich will nicht wissen, wie es ohne Security ausgegangen wäre, und ich werde das Gesicht von dem, der mich angreifen wollte, nicht mehr vergessen. Vermutlich schlafe ich schlecht …« Viele Menschen sehen schon in dieser Nacht diese Story, machen einen Screenshot und teilen sie in solidarischer Verbundenheit auf ihren Social-Media-Kanälen.

Auch Thorsten Latzel, der Präses meiner Landeskirche, sieht diese Story und postet kurz darauf: »Mit Entsetzen habe ich die Nachricht von dem Angriff auf Sarah Vecera bei einer Lesung in einer Kirche in Leipzig gelesen. Diesen Angriff verurteilen wir als Evangelische Kirche im Rheinland aufs Schärfste.« Viele Kirchen, Institutionen und Einzelpersonen schließen sich daraufhin diesem Statement an. Es geht viral. Monatelang zuvor hatte ich öffentlich darüber gesprochen, dass es Rassismus in der Kirche gibt. Viele stimmten zu, aber die meisten waren irgendwie skeptisch, ob dies wirklich so ist. Nun gab es einen Beweis und viele waren entsetzt, dass so ein Angriff tatsächlich in den heiligen Mauern einer Kirche möglich war. Wenn man heute meinen Namen bei Google eingibt, kommt nicht zuerst »Sarah Vecera Herkunft«, sondern »Sarah Vecera Leipzig«. Ich bin nun die, die öffentlich angegriffen wurde, weil sie über Rassismus in der Kirche sprach.

Seitdem haben sich mein Leben und mein Sicherheitsgefühl verändert. Ich habe mehr Angst und bin vorsichtiger, bei dem, was ich über mich und meine Familie poste und preisgebe. Über meine Kinder erfährt man eigentlich nichts mehr.

Viele sind erschrocken über den Rassismus in Deutschland: Geheimtreffen von Rechten mit Remigrationsplänen in Potsdam, fremdenfeindliche Videos von einer Veranstaltung auf Sylt, Wahlparty-Songs der AfD. Das Erschrecken nimmt zu – der Rechtsruck aber auch. Ich kenne mittlerweile viele Menschen, die ernsthaft überlegen, aus Sicherheitsgründen dieses Land zu verlassen. Auch in unseren Kirchen sind sie nicht geschützt, denn Rassismus und Diskriminierung werden auch dort immer noch häufig relativiert. So gab es nach den Europawahlen 2024 von der EKD sogenannte Dialogräume, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die die AfD wählten. Man wollte sie zurückgewinnen. Aber für diejenigen, die nun Angst hatten, am nächsten Tag ihre Kinder zur Schule zu bringen, gab es keine Unterstützung, keine geschützten Räume. Wer hält hier eigentlich zusammen und kümmert sich umeinander? Diese Frage stelle ich mir in letzter Zeit oft und bin froh, Menschen innerhalb der Kirche zu kennen, die für diejenigen einstehen, die sich jetzt fürchten. Die nicht alle dieselben Kämpfe kämpfen, aber einander im Blick haben. Diese Menschen haben mich seit dem Ereignis in Leipzig getragen, geschützt. Sie fühlen mit mir. Eine kleine Auswahl dieser Menschen kommt in diesem Buch zu Wort und macht deutlich, dass wir gemeinsam im solidarischen Miteinander das Leben anders gestalten können. Auch du bist herzlich eingeladen, Teil davon zu sein.

In Zeiten wie diesen // Sarah Vecera

Wir leben in Zeiten heißer, zunehmend zerreißender gesellschaftlicher Debatten. Sie finden am Familientisch statt, in der Uni, auf dem Fußballplatz, in der Kirche, im Fernsehen und auf Social Media. Wir sind müde und wollen nicht mehr, und gleichzeitig merken wir, dass wir aus dieser Situation nicht rauskommen. Wir reden mehr über Diversität in unserer Gesellschaft. Eigentlich sollten wir das schön finden, tief im Innern strengt es einige von uns aber oft an. Darüber trauen wir uns nicht offen zu reden. Denn die Angst, wegen bestimmter Ansichten in der Öffentlichkeit angegriffen zu werden, ist zu groß. Eigentlich wollen wir manchmal am liebsten gar nicht mehr über das reden, was uns im Innersten beschäftigt. Den Menschen, die sich an diesem Buch mit einem Beitrag beteiligen, geht es oft gar nicht anders. In der Vernetzung und im Austausch zu unseren Texten konnten wir aber bereits im Entstehungsprozess des Buches spüren, dass es erleichternd ist, in Räumen zu sein, in denen wir offen, liebevoll und empathisch miteinander sprechen können.

Das tat so gut und ich hoffe, du kannst ein wenig davon spüren und mit in dein Leben nehmen. Es gibt nämlich keinen Weg daran vorbei. Ich will oft auch lieber verdrängen, wegschauen und mich ablenken von all diesen konfliktreichen Themen. Das haben wir, unsere Eltern und Großeltern in Deutschland nur leider viel zu lange gemacht. Meine deutschen Großeltern hatten keine Ressourcen, manches offen anzusprechen und aufzuarbeiten. Sie gehörten zur sogenannten Kriegskindergeneration. Die Verdrängung nach dem Trauma der Kindheit war eine weitverbreitete Überlebensstrategie nach dem Krieg. Sie konnten nicht anders. Dies zieht sich durch fast alle Familien in Deutschland, denn die Traumata werden von Generation zu Generation weitergegeben. Heute fliegt uns vieles um die Ohren, was lange nicht angesprochen wurde, aber die meisten von uns haben jetzt die Möglichkeit, Dinge aufzudecken, anzusprechen und so zu heilen. Die damit einhergehende Verantwortung will ich ernst nehmen, denn Verdrängung hat noch nie langfristig funktioniert.

Momentan sehe ich unsere Demokratie in Gefahr. Das liegt – entgegen der Behauptung von vielen – nicht an den Themen, um die es in diesem Buch geht. Divers waren wir Menschen schon immer. Es sind nicht die Themen, die wir diskutieren, die es anstrengend machen, sondern vieles, was wir gesamtgesellschaftlich nicht aufgearbeitet haben. Genau das wird nun von rechts genutzt, um Menschen gegeneinander auszuspielen. Immer mehr Menschen springen auf die vermeintlich einfachen Lösungen an, die ihnen neue Rechte präsentieren. Einfache Antworten gibt es aber auf die meisten Fragen nicht, und die Probleme sind damit keinesfalls zu lösen. Ich nenne nur ein paar Stichworte: Migration, Rassismus, Inklusion, soziale Ungerechtigkeit, Klimakrise, Kriege. Die Welt bleibt komplex. Die Basis, um überhaupt Lösungsansätze zu finden, ist, dass wir einander zuhören und versuchen, ein Miteinander zu gestalten. Allein das anzustreben kann sehr entlastend für uns alle sein. Ungerechtigkeit bringt unsere Gesellschaft aus dem Gleichgewicht – auch wenn wir wegsehen. Es gibt keinen Weg daran vorbei, weil das Thema an allen Ecken und Kanten hochkommt. Wir brauchen Hoffnung und Zuversicht, das wir es schaffen, die nötigen Schritte zu gehen, Wege zu finden, Lösungen, die unsere menschliche Gemeinschaft tragen und zusammenhalten. Die Hoffnung, dass dies möglich ist, war im Entstehungsprozess dieses Buches spürbar und überträgt sich hoffentlich beim Lesen auch auf dich.

Gemeinsam

Leben findet in Gemeinschaft statt. Wir sehnen uns alle nach Verbundenheit. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sehr mir das als Kind of Color im katholischen Kindergarten der 1980er-Jahre fehlte. Das zog sich durch über die Grundschule bis zum Gymnasium. Ich sehnte mich nach Verbundenheit mit anderen. Die Kirche und meine christliche Familie waren die einzigen Orte, an denen ich ein Gemeinschaftsgefühl empfand. Das bedeutet mir bis heute sehr viel, obwohl ich vieles mit Blick auf die Kirche auch sehr kritisch sehe. Dennoch möchte ich daran festhalten, dass Jesus von Nazareth in Gemeinschaft losgezogen ist. Seine Art, auf Menschen zuzugehen und sich dabei von sämtlichen gesellschaftlichen Grenzen frei zu machen, fasziniert mich bis heute, und genau deshalb will ich ihn mir zum Vorbild nehmen.

In Disneyfilmen werden uns häufig einzelne Held*innen präsentiert, die die Welt retten oder ein Problem lösen: Arielle, Simba, Rapunzel, Mulan oder Aladdin – sie haben natürlich Freund*innen, die sie unterstützen, und Gemeinschaft spielt auch eine Rolle in den Erzählungen, aber letztendlich drucken wir uns einzelne Gesichter auf Tassen und T-Shirts. Sie sind so etwas wie unsere persönlichen Held*innen. Wir orientieren uns an einzelnen Menschen. Dabei liegt eigentlich im Gemeinsamen das Heldenhafte. Dies spiegelt sich in zahlreichen historischen Ereignissen. Denken wir an die Bürgerrechtsbewegung der USA, denken wir an Martin Luther King und Rosa Parks. Dabei standen sie auf den Schultern von weitaus mehr Menschen, die sich verbündet haben im Kampf gegen Rassismus.

Natürlich brauchen wir Vorbilder, und auch ich lese meinen Kindern Bücher über Rosa und Martin vor, aber ich werde nicht müde, dabei zu erwähnen, dass wir die beiden nicht kennen würden, wenn es nicht Tausende gegeben hätte, die mitgegangen sind und genauso ihr Leben riskiert und gekämpft haben. Wäre es nicht eine Bewegung von vielen gewesen, dann hätten sie nicht ihre Ziele erreicht. Kollektive Wirksamkeit beschreibt die gemeinsame Überzeugung einer Gruppe, die durch ihren Zusammenhalt in der Lage ist, bestimmte Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu bewältigen. Das ist dann zwar nicht die eine Held*innengeschichte, die wir so sehr lieben, aber realistischer und nachhaltiger als alles, was wir uns im Westen erzählen. In den indigenen Traditionen Afrikas und Asiens gibt es Erzählweisen, die sich von unseren stark unterscheiden. Dadurch habe ich gelernt, dass es möglich ist, Geschichten anders zu erzählen, als wir es gewohnt sind. Wenn wir die Erzähltradition verändern, würden wir unsere Kinder von klein auf anders prägen.

Gemeinsam können wir so viel mehr erreichen. Auch dieses Buch ist in einem Miteinander vieler Menschen gewachsen.

Es wird oft über bestimmte Menschen gesprochen, statt sie selbst zu Wort kommen zu lassen. Wie fühlt es sich an, zu einer bestimmten Gruppe zu gehören, über die viel gesprochen wird? Und wie, wenn es dann noch negativ ist? Das ist nämlich meist der Fall. Bestes Beispiel dafür sind Migrationsdebatten. Sie werden oft hoch emotional geführt, was uns manchmal davon abhält, selbst klar zu denken, geschweige denn Migrant*innen selbst zu Wort kommen zu lassen. Das Thema polarisiert, die Debatte wird von autoritären, rechten Kräften angeheizt. Spaltung ist ihr eigentliches Ziel. Das ist schon immer so gewesen, und davon lebt auch jede Form der Unterdrückung. Wir sehen irgendwann – so das Kalkül derer, die das vorantreiben – keine Möglichkeit zu einem Miteinander mehr, sondern nur noch ein »wir gegen die«. Das Ziel jeder Form von Diskriminierung und Machtausübung ist es, eine Empathielücke zu schaffen. Ein klassisches Beispiel für eine solche Empathielücke sind die Vorbehalte gegenüber People of Color. Wir haben im Westen gelernt, eher mit weißen Menschen mitzufühlen, weil visuelle, kulturelle und narrative Darstellungen meist weiße Perspektiven und Erfahrungen in den Vordergrund stellen. Diese Perspektiven nehmen mehr Raum in Medien, Bildung und Geschichten ein. Genauso ist es mit heterosexueller Liebe. Ob Dating-Shows, Serien, Romane oder Filme – die Handlung dreht sich meist um eine Frau und einen Mann. Es gibt mittlerweile ein paar Ausnahmen, aber der Mainstream bleibt weiß, heterosexuell – und auch nichtbehindert, normschlank und einigermaßen wohlhabend. So werden Menschen, die von der vermeintlichen »Norm« abweichen, ausgegrenzt. Sie sind »anders«. Die Empathielücke ist real. Ich mache mein Gegenüber zu einem Anderen / Fremden, um es leichter unterdrücken, ausbeuten, vielleicht auch ausrotten zu können. Das haben wir in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus erfahren, als die jüdischen Nachbarn plötzlich verschwanden und nicht mehr wiederkamen. Aus den USA gibt es Bilder von toten Schwarzen, die in den 1960er-Jahren gelyncht am Baum hingen, während weiße Menschen mit ihren Kindern direkt darunter Feste feierten. Das erschreckt uns, und gleichzeitig erfahren wir bis heute, wie das Leid und der Schmerz relativiert werden. Dies geschieht ebenso in der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt oder in Debatten über Ostdeutsche, behinderte und queere Menschen oder Klimaaktivist*innen. Es fehlt uns viel zu oft an Empathie füreinander. Und ich hoffe, dass bei uns allen durch die Lektüre dieses Buches das Verständnis füreinander und die Empathie wachsen.

Anders sein

Vielleicht hast du den Titel gelesen und gedacht: Ach, da schreiben Menschen, die alle ein bisschen anders sind. Daran erkennst du, dass die Lücke, von der ich sprach, wirklich real ist. In einer Welt, in der es viele Unterdrückungsmechanismen gibt, wurden wir, die Autor*innen dieses Buches, zu »anderen« konstruiert. Ein solches Denken, ein solches Erleben, schadet allen. Denen, die anders »gemacht werden«, aber auch denen, die sie zu anderen machen. Dies trennt uns voneinander – damit wird das Ziel von Diskriminierung erreicht. »Rassismus führt zum Verlust Ihres Mitgefühls«, wird es in einer Kampagne von Pro Asyl gut auf den Punkt gebracht. Meine Freundin Babs ist Coach und psychologische Beraterin. Als ich ihr das erste Mal von dem Titel dieses Buches erzählte, fand sie ihn sofort passend, weil sie in ihrer langjährigen Arbeit mit vielen Klient*innen erfahren hat, dass sich jede Person einmal anders fühlt. Sie ist eine weiße Frau und ich eine Frau of Color. Dennoch versteht Babs mein Gefühl von Anders-zu-sein weitaus besser als die meisten Menschen in meinem Leben. Diskriminierende Kategorien sind real und haben eine unglaublich erschreckende Macht in dieser Welt. In unserem Mensch-Sein können wir uns dennoch nah sein, wenn wir uns gegenseitig anerkennen und versuchen, mit unserem Gegenüber mitzufühlen.

Einige von uns wurden und werden gesellschaftlich auf einer strukturellen Ebene zu anderen »konstruiert« – dies nennt man Othering, »anders machen« – mit dem Ziel, uns zu trennen.

Die unterschiedlichsten Perspektiven und Lebensgeschichten von Betroffenen und Expert*innen, die in diesem Buch geteilt werden, sollen dazu beitragen, dieser Trennung etwas entgegenzusetzen. Wir können lernen, gemeinsam anders zu denken und zu handeln, um diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Wer hat uns eigentlich beigebracht, dass »zu emotional« eine Abwertung ist? Schon in der Schule beurteilten mich Lehrer*innen als zu emotional und rechtfertigten damit schlechtere Benotungen. Was für ein Mist! Die Anerkennung von Betroffenheit und Emotionen hilft, dass wir uns weniger oft »anders« fühlen.

Es heißt, dass Betroffene oft zu emotional und subjektiv erzählen. Das impliziert, dass vermeintlich nicht Betroffene objektiver über ein Thema sprechen können. Zum einen ist diese Denkweise aus meiner Sicht schwierig, weil sie ein eurozentrisches koloniales Überlegenheitsdenken beinhaltet, denn beim Thema Rassismus sehen sich beispielsweise weiße europäische Menschen nicht als betroffen an. Objektivität kann es aber in einer Welt, die uns von klein auf Sexismus, Rassismus und Kapitalismus beigebracht hat, überhaupt nicht geben. Wir haben es alle erlernt und verlernen es nur mühsam. Das gilt auch für mich. In der Kolonialzeit dachten weiße, europäische Menschen, sie könnten aufgrund ihrer vermeintlichen Überlegenheit und damit einhergehend auch des Gefühls einer grundsätzlichen Objektivität gottähnlich die Welt beherrschen. Darauf beruht das Märchen der Objektivität. Mit dieser Haltung schauen wir auf Betroffene. In der Kirche oft mit einem gnädigen, liebevollen Blick, der aber nichts an der Hierarchie und der Gefahr des damit einhergehenden Machtmissbrauchs ändert. Und wir sollten uns fragen, ob Betroffenheit nur nach unten und nie nach oben hin gilt.

Die einen sind durch ein System benachteiligt und die anderen privilegiert. Kaum jemand von uns ist ausschließlich das eine oder andere. Ich zum Beispiel bin durch Sexismus und Rassismus benachteiligt – mit Blick auf Behinderten- und Queerfeindlichkeit jedoch bevorteilt. In irgendeiner Form betroffen bin ich von allem. Als nicht behinderte, heterosexuelle Person fallen mir meine Privilegien diesbezüglich manchmal gar nicht auf. Personen, die von alltäglicher Benachteiligung betroffen sind, spüren und sehen ganz andere Dinge. Ganz bewusst folge ich daher vielen Menschen auf Social Media, die durch andere Formen der Diskriminierung strukturell benachteiligt werden als ich. Auf Social Media findet zwar viel Polarisierung, Hass und Hetze statt, aber dort habe ich in den letzten Jahren auch viel darüber gelernt, wie Unterdrückungsformen Menschen benachteiligen. Oder dass ich dadurch bevorteilt werde – und es oft gar nicht merke. Durch das Teilen alltäglicher Erfahrungen und durch das Wissen, das strukturell Benachteiligte mir vermittelten, wurde ich zunehmend aufmerksam für viele Themen – und mitfühlend. Social Media ist auch eine Chance, denn auf solchen Plattformen können sich diskriminierte und unterdrückte Menschen kollektiv Gehör verschaffen. Zuzuhören, mitzufühlen, ohne gleich die Deutungshoheit zu beanspruchen, die uns oft im Wege steht, darum geht es. Dieses Buch ist eine Einladung, die Welt aus vielen Perspektiven zu betrachten.

Perspektivwechsel

In ihrem weltberühmten TED-Talk The Danger of a Single Story1erzählt die nigerianische Bestseller-Autorin Chimamanda Ngozi Adichie, wie gefährlich es ist, bloß eine Perspektive mit Blick auf eine Person, eine Kultur oder ein Land zu haben. Das fördert Stereotype und Missverständnisse. Menschen und Gesellschaften sind komplex und sollten grundsätzlich nicht auf eine einzige, vereinfachte Darstellung reduziert werden. Single Storys bergen die Gefahr, die Vielfalt und Tiefe menschlicher Erfahrungen zu ignorieren.

Viele haben von klein auf gelernt und verinnerlicht, die Welt vor allem aus einer Perspektive zu betrachten, und diese ist oft weiß, männlich, heterosexuell, cis, wohlhabend und nicht behindert. Das ist eine sehr enge Perspektive, weil sie noch nicht einmal auf die Mehrheit der Menschheit zutrifft und dennoch eine Art Norm darstellt. Wir lernen das von klein auf. Das heißt auch, dass nicht weiße Menschen lernen, mit weißen Menschen mitzufühlen. Behinderte Menschen lernen mit nicht behinderten Menschen mitzufühlen. Frauen lernen mit Männern mitzufühlen. Und so weiter. Die gute Nachricht ist, dass das Einfühlungsvermögen von marginalisierten Menschen schon früh durch die unsichtbare Norm gefördert wird. Umgekehrt fehlt uns oft diese Empathie für diejenigen, die als minderwertig konstruiert werden.2 Marginalisierte Menschen lernen deshalb häufig, die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen zu stellen.

Es war auch für mich ein langer Prozess, einen Zugang und eine Liebe zu mir selbst zu finden, weil ich vor allem gelernt hatte, mit weißen Menschen in einem rassistischen System mitzufühlen. Dazu habe ich professionelle Begleitung und Empowerment gebraucht.

Ich habe auch gelernt, dass ich die Diskriminierungserfahrungen meines Gegenübers nie ganz nachempfinden kann und auch nicht muss, weil mein Gegenüber selbst für sich sprechen kann. Meine Aufgabe ist es, anderen den Raum und den Mut zu geben, ihre Empfindungen zu teilen.

Die Macht des Zusammenhalts

Bei einer Veranstaltung in einer Studierendengemeinde sagte ich in meiner Ansprache, dass wir alle miteinander Kirche sind. Im Raum waren 150 überwiegend junge Menschen, die von einer anderen Kirche träumten, darunter viele, die Theologie studieren. Für einen Moment wurde es ganz still im Raum, dann sagte jemand tief berührt: »Ach ja, stimmt eigentlich. So habe ich es noch nie gesehen. Wir sind ja auch Kirche.« Es spielt immer eine Rolle, wer in welcher Situation wie mit uns redet. Die Atmosphäre schafft oder verhindert Möglichkeiten. Dass grundsätzlich alle in der Kirche willkommen sind, würde wohl kaum jemand abstreiten. Gleichzeitig fühlen sich manche nicht willkommen, das liegt an denen, die in der einladenden Position sind. Das führt dann – wie in dem oben geschilderten Beispiel – dazu, dass auch Studierende der Theologie so über die Kirche reden, als würden sie selbst nicht dazugehören, weil die Dominanzkultur der Kirche ihnen dieses Gefühl vermittelt. Wenn selbst Theologiestudent*innen so empfinden, wie mag es dann wohl dem Rest der Gesellschaft gehen?

All das hat etwas mit Macht zu tun. Vor fünf Jahren hätte ich es noch nicht für möglich gehalten, selbst ein Buch zu schreiben, geschweige denn, mit Expert*innen an meiner Seite einen Sammelband herauszugeben. Denn ein Buch zu schreiben bedeutet, gesellschaftlichen Einfluss zu nehmen und Macht zu haben. Entgegen meiner christlich bescheidenen Erziehung, die Macht eher negativ konnotierte, glaube ich heute an mich und meine Möglichkeiten zur Einflussnahme. Und das fühlt sich gut und richtig an. Denn so reihen wir uns mit diesem Buch gemeinsam in eine jahrhundertealte Geschichte von Menschen ein, die Widerstand leisteten, die sich ganz selbstbewusst Kirche nennen dürfen und sich das von niemandem nehmen lassen.

Solange wir uns klein und minderwertig fühlen, sind wir das auch. Wenn wir uns aber alle solidarisch zusammentun und gemeinsam anders sind, werden aus vielen kleinen Minderheiten durchaus Mehrheiten. Stellt dir vor, wir tun uns alle zusammen: Menschen mit Behinderung, Neurodivergenz, Schwarze und Weiße, asiatisch gelesene Menschen, Queere, Ostdeutsche, Alleinerziehende, Arme, Klimaaktivist*innen und Aktivist*innen im Kampf gegen sexualisierte Gewalt – und viele mehr? Was wäre uns gemeinsam alles möglich? Solange wir nicht solidarisch zusammenstehen, kann sich der bislang dominantere Teil der Gesellschaft, die vermeintliche Norm, entspannt zurücklehnen. Wenn wir uns zusammenschließen und unsere Stimmen erheben, wird dies etwas auslösen. Das zeigen Kampagnen wie #Me-too. Ich glaube fest an die Möglichkeit zur Veränderung, die aus dem Kleinen erwächst. Gemeinsam werden wir das System von Grund auf verändern können.

Es passiert leider oft, dass unterdrückte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Nur die dominanteste und mächtigste Gruppe profitiert davon, denn sie ist die Nutznießerin, wenn ein gemeinsamer Widerstand nicht zustande kommt. Alle Unterdrückten verlieren dabei. Damit muss Schluss sein! Denn alles ist miteinander verbunden. Gemeinsam können und müssen wir kraftvoll die nächsten Schritte gehen.

Es hängt alles zusammen

Die Ökonomin und Autorin Betiel Berhe hat, angelehnt an ein Zitat Audre Lordes, gesagt: »Ich bin nicht frei, solange noch ein anderer Mensch strukturelle Diskriminierung, Unterdrückung und Ausbeutung erfährt, auch wenn seine Gewalterfahrungen andere als meine sind.«3 Ja, es hängt alles miteinander zusammen. Wenn wir nachhaltig das System verändern wollen, brauchen wir nicht nur Geduld, sondern auch einen ganzheitlichen Blick. Ich kann nicht Rassismus bekämpfen ohne auch über Klassismus zu sprechen. Wen haben wir denn als sogenannte Gastarbeiter*innen eingeladen und waren dabei selten wirklich gastfreundlich? Ab wann ist man eigentlich kein Gast mehr? Oder ist der Name extra so gewählt, damit man auch wieder geht? Wer ist in unserem reichen Deutschland denn mehrheitlich arm und muss Jobs ausüben, die wir nicht erledigen wollen? Wer putzt unsere öffentlichen Toiletten und steht im Fastfoodrestaurant im Frittenfettduft?

Ebenso hängen Feminismus und Rassismus zusammen. Während weiße europäische Frauen sich dafür einsetzten, arbeiten zu dürfen, haben Schwarze versklavte Frauen für ihre Freiheit gekämpft. Arbeiten mussten sie schon immer. Feminismus bedeutet in unterschiedlichen Kontexten etwas anderes. Daher muss er immer intersektional und in Verbindung mit anderen Diskriminierungsformen gedacht werden, sonst wird er seinem eigenen Anspruch, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, niemals gerecht. Feminismus muss die Perspektiven migrantisierter Frauen, Frauen of Color, behinderter Frauen, queerer Personen und der Arbeiterklasse immer mit in den Blick nehmen, sonst verliert er seinen eigenen Anspruch auf eine gerechtere Welt für alle.

Privates und Politisches, kleine und große Strukturen hängen zusammen, und vieles passiert gleichzeitig. In diesem Moment erfährt irgendwo ein Kind Rassismus und kann es nicht einordnen. Gleichzeitig wird eine Person mit Behinderung irgendwo sexuell missbraucht, während irgendwo eine Person an den Folgen der Klimakrise stirbt.

Wir haben in westlichen patriarchalen Kulturen gelernt, dass wir alles lösen, beherrschen und retten können. Daher denken wir oft, wenn wir so etwas hören, müssen wir es auch lösen. Das ist Quatsch. Und verhindert oft das Hinhören, weil es uns überfordert. Vielleicht hast du nämlich auch das Gefühl, du kannst gar nichts davon lösen und hörst daher lieber weg. Davon hat niemand etwas. Es ist zunächst wichtig, all diese Dinge nicht getrennt voneinander zu betrachten und so Stück für Stück zu verstehen. Wir können nicht alles gleichzeitig lösen. Es gibt auch gar nicht die eine Lösung für all das.

Feministische Disability-Studies-Theoretikerinnen wie Swantje Köbsell machen auf den engen Zusammenhang von ableistischer und patriarchaler Macht aufmerksam.4 Weiblichkeit und Behinderung gelten in einer männlich normierten Welt als doppelt minderwertig und schwach. Außerdem passe Behinderung nicht ins weibliche Schönheitsideal. Viele Frauen optimieren ihre Körper mit Diäten, OPs, Rasuren, Kuren und Anwendungen. All das ist vor allem für nicht behinderte Körper geschaffen, schreibt Rebecca Maskos in »Unlearn Patriarchy« 2.5

Wenn es um die Auswirkungen der Klimakatastrophe geht, trifft es behinderte Menschen auch in unseren Breitengraden am heftigsten. Gehbehinderte und kleinwüchsige Menschen atmen eine höhere Dosis verschmutzter Luft ein, da Feinstaubpartikel zu Boden sinken – also genau auf die Höhe, in der diese Personen und Kinder atmen.6 Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 im Ahrtal sind zwölf Menschen in einer Behinderteneinrichtung der Lebenshilfe in Sinzig ertrunken, weil sie nicht rechtzeitig evakuiert wurden.

Es ist interessant, dass bei manchen Themen gerne fadenscheinige Argumente von angeblicher Natürlichkeit genannt werden.

Queerfeindlichkeit lebt von den Lügen der angeblichen Natürlichkeit von Beziehungen zwischen Mann und Frau. Und auch der Rassismus freut sich über die angeblich angeborenen rassistisch zugeschriebenen Eigenschaften. All das ist wissenschaftlich widerlegt. Dennoch ist es weiterhin Teil einer bestimmten Debatte und eine Form der Diskriminierung. Wo es aber Sinn machen würde, über unseren Eingriff in die Natürlichkeit zu sprechen, tun die gleichen Menschen das dann wiederum nicht so gern. Wenn es zum Beispiel um die menschengemachte Klimakatastrophe geht, greift der Mensch kontinuierlich in natürliche Prozesse unserer Erde ein. Durch diese Eingriffe kam es erst zur Klimakatastrophe. Daher macht es übrigens auch wenig Sinn von Klimawandel zu sprechen, weil das Wort »Wandel« suggeriert, dass die Auswirkungen der Klimakrise einfach auf natürlichem Wege geschehen sind, obwohl der menschliche Eingriff in die Natur die Ursache ist. Diese Doppelmoral zeigt die Willkür und Widersprüchlichkeit, mit der wir versuchen, uns gegenseitig auszuspielen.

Wir können die Klimakrise nicht bekämpfen, ohne das System zu verändern, das sie verursacht hat. Die Klimakrise wurde auch durch ein patriarchales, kapitalistisches und rassistisches System ausgelöst und sollte daher auch ganzheitlich betrachtet werden. Die Menschen, die unter den vorherrschenden Unterdrückungssystemen am meisten leiden, leiden auch am stärksten unter den Auswirkungen der Klimakrise. Und auch darüber hören und lesen wir leider wenig. Es waren die Unwetter in Mittel- und Osteuropa, von denen wir in den vergangenen Monaten am meisten gehört haben – und eben nicht die in Zentral- und Westafrika, bei denen deutlich mehr Menschen ums Leben kamen und verletzt wurden. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass diese Regionen »weiter weg« sind. Schließlich haben wir auch beispielsweise vom Hurrikan Milton in den USA im Oktober 2024 deutlich mehr gehört. Mit den einen fühlen wir mit, in anderen Fällen ignorieren wir das Leid.

Dass wir auf die gravierenden Folgen des Klimawandels in Afrika, Südamerika, Indien und vielen anderen Ländern des globalen Südens weniger den Blick richten als auf die Schäden, die in Mitteleuropa auftreten, ist kein Zufall. Auch das haben wir in einer rassistischen Welt gelernt. So sind wir sozialisiert worden. Schon im Kindergarten haben wir gelernt, vor allem mit Pippilotta, Wicki, Conni, Ken und Barbie mitzufiebern. Wann sollte sich das im Erwachsenenalter geändert haben? Das hätten wir aktiv verlernen müssen, wenn es nicht weitergegangen wäre mit den weißen Superheld*innen und weißen Liebespaaren in all den Medien, die wir auch als Erwachsene konsumieren – heterosexuell und nicht behindert, versteht sich.

Die Klimakrise schreitet voran, die AfD nimmt in den Debatten immer mehr Raum ein und erfährt einen beängstigenden Zuwachs an Macht. Behindertenfeindlichkeit nimmt zu, und CSDs werden von Rechtsradikalen aktiv gestört; Menschen mit internationaler Familiengeschichte überlegen auszuwandern.