12,99 €

Mehr erfahren.

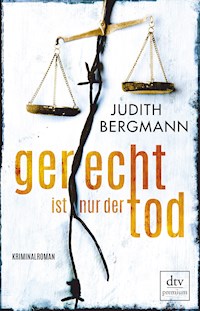

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

»Ein außergewöhnlicher Mord bedeutet einen außergewöhnlichen Mörder.« Vor den Augen der Gäste wird ein prominenter Kölner Unternehmer auf dem Weg zum Traualtar erschossen. Hauptkommissar Schellenberg und sein Team werden bei ihren Ermittlungen von der Psychologin Ina Reich begleitet. Auf Wunsch der Polizeibehörde soll sie die seelische Belastung der Kripomitglieder untersuchen. Aber nicht jeder im Team heißt Ina willkommen. Kommissarin Bulut bespitzelt die stille Beobachterin, die immer mehr Mühe hat, ein sorgsam gehütetes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit vor der Aufdeckung zu bewahren. Als zum Entsetzen aller einer aus den eigenen Reihen in den Kreis der Verdächtigen gerät, erscheint plötzlich alles bisher sicher geglaubte in einem ganz anderen Licht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Über das Buch

Vor den Augen der Gäste wird ein prominenter Kölner Unternehmer auf dem Weg zum Traualtar erschossen. Hauptkommissar Schellenberg und sein Team werden bei ihren Ermittlungen von der Psychologin Ina Reich begleitet. Auf Wunsch der Polizeibehörde soll sie die seelische Belastung der Kripomitglieder untersuchen. Aber nicht jeder im Team heißt Ina willkommen. Kommissarin Bulut bespitzelt die stille Beobachterin, die immer mehr Mühe hat, ein sorgsam gehütetes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit vor der Aufdeckung zu bewahren. Als zum Entsetzen aller einer aus den eigenen Reihen in den Kreis der Verdächtigen gerät, erscheint plötzlich alles in einem ganz anderen Licht.

Prolog

Der Anruf erreichte mich im Gewühl der Kölner Innenstadt. Rufnummer und Namen hatte ich für einen einzigen, klar definierten Zweck vor etwa zwei Monaten gespeichert, daher wusste ich, worum es gehen würde. Trotzdem meldete ich mich mit Namen, denn ich begann Gespräche nur dann mit »Hallo«, wenn ich den Anrufer gut genug kannte. Das war hier nicht der Fall.

»Reich.«

»Schellenberg. Es geht los.«

»Wo?«

Er nannte einen Ort am Rande der Innenstadt, den ich kannte, und fragte, wann ich dort sein könne. Ich realisierte, dass ich keine Ahnung hatte, wo genau in der Fußgängerzone ich mich gerade befand, und versuchte, zwischen all den Menschen und Ladenschildern um mich herum einen Orientierungspunkt auszumachen. Schätzungsweise würde ich zehn Minuten brauchen. Schellenberg murmelte noch etwas Unverständliches und legte auf. Ich war nicht überrascht, dass er kurz angebunden war, denn vermutlich stand er bereits an dem Tatort, den ich nun ebenfalls zu erreichen versuchte, eilig und ungeduldig angesichts des Widerstands, den die träge Masse bummelnder Menschen mir entgegensetzte. Es war exakt fünfzehn Uhr siebenunddreißig.

Rückblickend kann festgehalten werden, dass selbst für Rolf Schellenberg, einen der erfahrensten Ermittler der Kripo Köln, zu diesem Zeitpunkt unmöglich zu erkennen war, in welchem Ausmaß die Ereignisse, die an diesem Tag ihren Anfang nahmen, das Leben aller Beteiligten verändern würden. Einigen widerfuhr Gerechtigkeit, anderen großes Unrecht. In etlichen Fällen ist die Zuordnung nicht leicht, vielleicht sogar unmöglich. Deshalb schreibe ich auf, was sich wirklich zugetragen hat. Ob diese Zeilen aber jemals gelesen werden? Ich wage keine Prognose, denn meine Zukunft ist so ungewiss wie die Lotto-Gewinnzahl der nächsten Woche.

Samstag, 12. Mai,15:00 –16:00 Uhr

Bei meinem Eintreffen war der Bereich um St. Maria im Kapitol bereits weiträumig abgesperrt, eine Menge von deutlich über hundert Schaulustigen drängte sich hinter dem Absperrband. Die Anzahl der Gaffer überraschte mich nicht, hatten doch viele schon vor dem Mord auf Reimer gewartet. Nicht, um ihn sterben zu sehen, sondern, um einen Blick auf ihn selbst und seine illustren Gäste zu erhaschen und hinterher als Augenzeugen von der glamourösesten Hochzeit des Jahres erzählen zu können. Hajo Reimer, siebenunddreißig Jahre alt, erfolgreicher Unternehmer, schillernde Figur der örtlichen High Society und bis vor wenigen Minuten der vermutlich begehrteste Junggeselle der Stadt, war auf dem Weg zum Traualtar erschossen worden.

Außer Atem blieb ich in der zweiten Reihe hinter dem rot-weißen Absperrband stehen, dessen Wirksamkeit von einer Handvoll uniformierter Polizisten überwacht wurde. Vor mir standen einige Kolleginnen und Kollegen, sowohl Bild als auch Text, aber ich machte mich nicht bemerkbar, sondern schluckte unauffällig eine Tablette.

Das Zittern meiner Hände ließ nach.

Jenseits des Flatterbandes stieg die neue Freitreppe der romanischen Kirche empor, in der die Hochzeit hatte stattfinden sollen. Reimers Leiche lag am oberen Ende der Treppe und war aus dieser Perspektive gerade noch sichtbar. Details konnte ich nicht erkennen. Braut und Gäste wurden im Kirchenraum seelsorgerisch betreut, wie ich den Bemerkungen der Umstehenden entnehmen konnte.

Für einen Moment öffnete ich meinen Schutzwall und gestattete mir, die Gefühle der Menschen um mich herum wahrzunehmen. Die Stimmen, die ich hörte, klangen betroffen, erschüttert oder sensationslüstern. Die Gründe, warum die Leute noch hier standen, waren sicher ebenso verschieden wie ihre Emotionen. Einige blieben in der Nähe anderer Menschen, um mit dem grausamen Erleben nicht allein zu sein. Ihnen half auch der Auftritt der Kripo, die kam, um wieder Ordnung zu bringen in eine Welt, die durch den Gewaltakt in Unordnung geraten war. Vermutlich machten sich die wenigsten klar, dass die Kripo auch durch die Aufklärung eines Verbrechens die Tat nicht rückgängig machen, die Ordnung also nicht wiederherstellen konnte. Diese grausame Erkenntnis blieb den Betroffenen vorbehalten. Einige Schaulustige, die aus Sensationsgier blieben, wollten die Leiche sehen und aus erster Hand erfahren, was die Ermittler am Tatort entdeckten. Mit etwas Glück würden sie ein Detail aufschnappen, mit dem sie abends bei Freunden, Bekannten oder Sportkameraden angeben konnten. Die unterschiedlichen Reaktionen unbeteiligter Zeugen eines Gewaltverbrechens waren ein interessantes Forschungsgebiet und gäben Stoff für eine ganze Reihe guter Artikel her, waren aber heute nicht mein Thema.

Ich wandte meine Aufmerksamkeit den Ermittlern zu.

Die Leute von der Spurensicherung waren an ihren weißen Overalls gut als solche zu erkennen. Gleichzeitig bot ihnen der Überzug Anonymität, denn es war unmöglich, einzelne Personen zu erkennen. Ob sie selbst das so empfanden, fragte ich mich kurz, oder ob sie fluchten, weil sie an diesem schwül-warmen, sonnigen Tag in den hoch geschlossenen Kapuzenanzügen schwitzten? An ihren Bewegungen war die Antwort nicht abzulesen, sie gingen konzentriert ihrer Arbeit nach.

Nur einige wenige der Menschen am Tatort waren in Zivil. Schellenberg, mit seiner stattlichen Größe von gut eins fünfundachtzig war leicht erkennbar. Ich überlegte, ob ich ihn auf mich aufmerksam machen sollte, entschied mich aber dagegen, da die Angehörigen meiner Zunft um mich herum begannen, das Geschehene zu kommentieren.

»Dass der Reimer sich im letzten Moment vor der Ehe drückt, wundert mich nicht«, lästerte eine junge Frau, »aber dass er diesen Weg wählt, hätte ich ihm nicht zugetraut.«

Sie erntete Gelächter.

»Ich habe um einen Kasten Bier gewettet, dass er heute Abend noch Single ist«, sagte ein anderer. »Auch ein toter Single ist ein Single, oder? Also habe ich gewonnen.«

»Sein Vater soll ihn zur Ehe gezwungen haben, sonst wollte er ihm seine Anteile am Unternehmen nicht überlassen«, wusste ein Dritter beizusteuern. »Reimer sollte heiraten, damit die Weiber in der Firma sich endlich auf ihre Arbeit konzentrieren und nicht immer nur versuchen, den Chef zu vögeln.«

»Als ob ein Ehering die Weiber davon abgehalten hätte.«

»Oder Reimer!«

Die Meute prustete los.

Dieselben Leute würden später am Tag ergreifende Nachrufe verfassen, in denen sie Hajo Reimer als den erfolgreichen Unternehmensretter darstellten, der er zweifellos gewesen war. Sie würden seine meist erwiderte Zuneigung zum weiblichen Geschlecht nicht ganz aussparen, aber gewiss deutlich zurückhaltender formulieren. Und sie würden seine geplante Trauung als Beweis dafür anführen, dass er mit dem wilden Leben abgeschlossen und sich jetzt ganz der Treue zu seiner Frau verschrieben hatte. Insgeheim jedoch hofften sicher alle, dass die Mordermittlung eine andere Seite von Reimer ans Licht brächte, die man der schockierten Öffentlichkeit häppchenweise enthüllen und in kleinen Schritten zum Skandal aufbauschen könnte. Aus dem Gesellschaftsteil auf die Titelseiten – grandios.

Zu dieser Art von Journalismus hatte ich immer den größtmöglichen Abstand gewahrt.

Schellenberg kam mit mehreren Spurensicherern und einer Frau in Zivil die Treppe hinunter, entdeckte mich hinter der Absperrung, machte dem Uniformierten vor mir ein Zeichen, mich durchzulassen, und kam mir entgegen. Er war ähnlich gekleidet wie bei unserem ersten Treffen zwei Monate zuvor: schwarze Jeans und eine Art Safarijacke in Kastanienbraun, darunter ein Freizeithemd mit hellgrünen Streifen. Wäre ich ihm unvoreingenommen begegnet, hätte ich eher auf Erdkundelehrer als auf Kriminalermittler getippt. Sein Bauchansatz hielt sich in Grenzen, das kurze, ehemals schwarze Haar war an den Schläfen völlig grau, ansonsten unentschieden. Ein Dreitagebart hätte gut zur Kleidung gepasst, aber Kriminalhauptkommissar Schellenberg war klassisch glatt rasiert. Ich schätzte ihn auf Anfang bis Mitte fünfzig. Die seelischen Belastungen seines Berufes hatten den Schultern die Spannkraft genommen. Zumindest wirkte er so, denn sein Körperbau zeugte von besseren Tagen, vielleicht sogar von einer athletischen Vergangenheit. In wenigen Jahren würde er deutlich älter wirken, als er war. Falls er so lange durchhielt.

Die Pressemeute ließ mich notgedrungen vorbei.

»Backstage-Besuch am Tatort«, murmelte Andreas vom Stadtanzeiger.

»Willst du der Leich’ ins Auge blicken, musst du erst die Kripo ficken«, reimte Ulf, der für das auflagenstärkste Schmierblatt der Region schrieb. Aufgrund der unterentwickelten lexikalischen Fähigkeiten seiner Leserschaft musste er in den wenigen Textzeilen, die seine Herausgeber ihm gewährten, weit hinter seinen sprachlichen Möglichkeiten bleiben, weshalb er sie gern im Umgang mit Kollegen auslebte. Ich hatte großes Verständnis für seinen stetig wachsenden Frust über den Schwachsinn, den sein Chefredakteur von ihm verlangte, und glaubte, dass er eigentlich ein netter Kerl war. Allerdings kannte ich ihn nicht gut genug, um beurteilen zu können, ob diese Einschätzung stimmte. Ich wich seinem Blick aus und bückte mich unter dem Flatterband durch.

Schellenberg musste einige der Bemerkungen gehört haben, ignorierte sie aber ebenso wie ich selbst. Die Konzentration aufs Wesentliche war mir bereits bei unserem ersten Treffen im Büro des Polizeipräsidenten positiv aufgefallen.

»Ein Schuss.« Sein Händedruck war warm und fest, meiner feuchtkalt, aber er zeigte keine Reaktion. »Mitten ins Herz. Sehr professionell. Wollen Sie ihn sehen?«

Ich nickte. Natürlich. Dafür war ich hier. Ich wollte alles sehen, was die Mordkommission sieht, alles hören, was sie hört. Ich wollte alle Gedanken erfahren, die die Ermittler denken, alle Gefühle, die sie zulassen, und auch solche, die sie unterdrücken, weil sie sonst nicht leben können mit ihrem Job. Ich wollte wissen, ob ihre Ermittlungsstrategie auf Fakten basiert oder auf Intuition, wollte dabei sein, wenn sie Zusammenhänge erkennen, und Schlüsse ziehen, wenn die Ermittlung einen Durchbruch erzielt oder eine viel versprechende Spur sich als Sackgasse erweist. Ich wollte wissen, wer die Männer und Frauen sind, die diese Arbeit machen. Was sie antreibt, was sie berührt, was sie frustriert. Den Druck spüren, der auf ihnen liegt. Alles, einfach alles wollte ich über diese Ermittlung in Erfahrung bringen und aufschreiben.

Das war der Auftrag.

Ich folgte Schellenberg die Freitreppe hinauf. Reimer lag vor der Kirche auf dem Rücken. Seine Gesichtszüge waren entspannt, die Augen geschlossen. Außergewöhnlich war nur die Tatsache, dass kein Lächeln auf seinem Gesicht lag. Kein jungenhaftes, draufgängerisches, siegessicheres, zynisches, eroberndes oder spöttisches Lächeln. So ernst hatte die Öffentlichkeit Hajo Reimer nie zuvor gesehen.

Jackett, Weste und Hemd des Mordopfers waren aufgeknöpft, aber wieder ordentlich übereinandergelegt worden. Hatte man Wiederbelebungsversuche unternommen? Vielleicht klebte unter der Kleidung sogar noch eine Elektrode auf seiner Haut. Sanitäter, oft noch vor der Polizei am Tatort eines Verbrechens, taten alles Mögliche, wenn Angehörige herumstanden, die um Hilfe bettelten, sich an eine verzweifelte Hoffnung klammerten, selbst dann, wenn es keine mehr gab.

Der Einschuss war erst auf den zweiten Blick zu erkennen, das Eintrittsloch hob sich kaum vom dunklen Stoff des Anzugs ab. Die Weste verdeckte den Blutfleck auf dem Hemd fast vollständig, aber eben doch nicht ganz. Rotes Blut auf weißer Seide. Ein Bild blitzte in meiner Erinnerung auf, mein Magen hob sich und ich schluckte trocken.

»Ich hoffe, Sie kotzen unserem exquisiten Opfer nicht auf den Smoking«, sagte plötzlich eine Stimme neben mir. »Nicht, dass es dem da noch etwas ausmachen würde, aber die Kollegen von der Spusi würden Sie gleich kaltmachen und danebenlegen.«

»Bitte«, sagte Schellenberg in seinem ruhigen, mir bereits vertraut klingenden Tonfall, ohne sich zur Sprecherin umzudrehen. »Sibel, das ist Ina Reich, die Journalistin.« Dann schaute er mich an und wies auf die Hinzugekommene. »KK Bulut. Sie gehört zum Team.«

Kriminalkommissarin Bulut tat noch nicht einmal so, als übersähe sie meine ausgestreckte Hand. Sie blickte darauf, ergriff sie aber nicht, sondern nickte mir nur kurz zu. Ihr Alter war schwer zu schätzen, aber ich tippte auf Anfang vierzig. Zweifellos war sie die schönste Frau, die ich seit langem gesehen hatte. Ihre Gesichtszüge waren vollkommen ebenmäßig, die Augenbrauen kühn geschwungen, die Wimpern lang und pechschwarz über riesigen dunklen Augen. Die Nase war schmal, aber nicht spitz, der Mund ein bisschen zu groß, sehr sinnlich und knallrot geschminkt. Er verzog sich zu einem spöttischen Grinsen, das ich als Kommentar zu meiner knochigen Figur, dem mittelblonden, schulterlangen Haar und der langweiligen Kombination aus grauer Leinenhose und weißer Bluse verstand. Ich wusste, dass mein Kleidungsstil eher zu einer Sechzigjährigen passte als zu einer Frau von vierunddreißig, aber ich wurde als graue Maus geboren und fühlte mich in bunter Kleidung kostümiert. Das einzige Zugeständnis an ein jugendlicheres Erscheinungsbild war mein hellroter Lippenstift, ohne den mein Allerweltsgesicht keinerlei Wiedererkennungswert besaß. Unter Buluts Blick fühlte ich mich winzig, obwohl ich mit einem Meter siebzig einen halben Kopf größer war als sie.

»Ihre erste Leiche?«, fragte sie.

Wieder blitzten Bilder vor meinem geistigen Auge auf. Es war keine der Leichen, die ich in meiner ehrenamtlichen Arbeit beim Kriseninterventionsteam gesehen hatte, obwohl etliche dieser Unfall- oder Mordopfer schlimm zugerichtet gewesen waren. Nein, es war immer die eine, die ich sah. Ich hatte gelernt, mir nichts anmerken zu lassen, aber die letzten Wochen hatten die Mauern meiner Selbstbeherrschung brüchig werden lassen. Diese Sache hier machte es nicht besser.

»Nein.«

Ihr Blick war stechend. Zum ersten Mal seit langer Zeit fürchtete ich, dass sich der Spieß umdrehen und ich selbst Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung werden könnte. Das war mir immer schon zuwider, aber nie wäre der Zeitpunkt so absolut unpassend gewesen wie gerade jetzt.

»Sind Sie sicher, dass Sie die ganze dreckige Ermittlung mitmachen wollen?«, fragte Bulut in einem Ton, von dem ich nicht wusste, ob er spöttisch oder verächtlich klang. »Tag und Nacht? Nicht essen, nicht schlafen, nicht ficken. Nur ermitteln. Während die Öffentlichkeit, aufgehetzt durch die Presse«, sie spie das Wort förmlich aus, »nach Ergebnissen schreit?«

Mit äußerster Kraftanstrengung hielt ich ihrem Blick stand, nickte, fragte mich flüchtig, ob sie diese Aggressivität auch in ihrem Job pflegte, und konnte mir nicht vorstellen, dass ein Zeuge noch vernünftige Auskunft geben konnte oder wollte, wenn diese Frau ihn in ähnlichem Ton anherrschte. Aber vermutlich reservierte sie die Spezialbehandlung für mich. Als Journalistin war ich aggressives Verhalten gewohnt. Das Wissen, dass mein Beruf – und die damit verbundenen bohrenden Fragen – Angst erzeugte und dass diese Angst oft in Aggressivität ihren Ausdruck fand, war keine neue Erkenntnis.

Tatsächlich Ziel solcher Angriffe zu sein, war etwas ganz anderes und tat immer wieder weh.

»Warum?«, fragte sie.

»Mädels«, sagte Schellenberg sehr leise, »ihr dürft euch im Damenklo des Präsidiums streiten, so viel ihr wollt, aber nicht an meinem Tatort über meiner Leiche vor hundert Zuschauern.«

Mädels? Seine Wortwahl überraschte mich. Außerdem hätte ich das Wort Damentoilette erwartet statt Damenklo.

»Wo ist Benny?«, fragte Bulut. Sie gab durch keine Regung zu erkennen, ob sie die Zurechtweisung überhaupt wahrgenommen hatte.

»Benjamin Heitershausen«, erklärte Schellenberg mir, »der Dritte im Team. Steckt im Stau.«

Bulut steckte sich einen Kaugummistreifen in den Mund, rollte das Papier zu einer kleinen Kugel zusammen, die sie in die Tasche ihrer Lederjacke steckte, und wandte sich ab.

»Hören Sie«, sagte Schellenberg, während seine leicht zusammengekniffenen Augen langsam umherwanderten wie die eines Schiffsausgucks auf der Hut vor Piraten. »Ein Tatort ist immer Stress. Besonders, wenn er öffentlich zugänglich und das Opfer ein Prominenter ist.«

Ich nickte. Tatsächlich hatte ich erwartet, dass Schellenberg das Wort Prominenter komplett aussprach und nicht die leicht abfällige Abkürzung Promi benutzte.

»Wenn Sie mir also einen Gefallen tun wollen, dann halten Sie sich im Hintergrund und heben sich eventuelle Fragen für später auf, okay?«

Ich war nicht hier, um Schellenberg einen Gefallen zu tun, aber mir war klar, dass ich, um mein Ziel zu erreichen, auf das Wohlwollen aller Beteiligten angewiesen war. »Natürlich«, antwortete ich deshalb beflissen.

Schellenberg brach die Inaugenscheinnahme der Umgebung ab, blickte mir fest in die Augen, nickte kurz und ließ mich stehen. Mir wurde klar, dass ein nicht unerheblicher Anteil meiner Arbeit darin bestehen würde, gegen Widerstände anzukämpfen, die die Ermittler mir entgegenbrachten. Mal offen aggressiv wie Kommissarin Bulut, mal aus Sachzwängen resultierend wie bei Schellenberg, aber immer hinderlich. Zeitraubend. Nervenaufreibend.

Ich biss die Zähne zusammen.

Man bekommt im Leben nichts geschenkt.

Wer wüsste das besser als ich.

Wieder stellte ich fest, dass die konzentrierte, penible Arbeit der Ermittler am Tatort eine Atmosphäre der Sachlichkeit schuf, die meine flatternden Nerven etwas beruhigte. Das wenig dramatische Äußere des am Boden liegenden Opfers mochte zur Deeskalation beitragen. Insgesamt war die ganze Situation vollkommen unspektakulär.

Bis zum Auftritt des Rechtsmediziners.

In einen langen, weißen Mantel gekleidet, stürmte ein Mann die Stufen hoch, der absolut jedem, der in dieser Stadt Zeitung las oder fernsah, bekannt sein musste. Doktor Günther Zweig liebte die Medien und sie liebten ihn. Der Mann war ein Phänomen, Experte und Entertainer in einer Person, was seiner Glaubwürdigkeit erstaunlicherweise keinen Abbruch tat. Komplizierte Dinge erklärte er in einfachen, oft sehr direkten Worten, oder er veranschaulichte Zusammenhänge durch Geschichten, die er gern mit den Worten: »Stellen Sie sich vor …« einläutete. »Stellen Sie sich vor, Sie wollten einen Menschen töten, der einen ganzen Kopf größer und vierzig Kilo schwerer ist als Sie.« Damit hatte er in den Köpfen der meisten Menschen ein Bild erzeugt, auf dem er aufbaute, um einen Tathergang anhand von Blutspuren zu rekonstruieren. Mehrere Fernsehanstalten hatten ihm bereits Rollen im ›Tatort‹ angeboten, aber seine Antwort war immer dieselbe: Für eine Rolle, die ihm vorschreibe, wann er was zu sagen habe, sei er nicht geeignet.

»Na, wie geht’s uns denn heute?«, fragte er den Toten, als er sich neben ihn hockte. Der Mediziner stellte seinen Koffer ab, holte Handschuhe aus den Manteltaschen und zog sie mit viel Schwung über. Dann verschränkte er die Hände, ließ die Fingerknöchel knacken und wandte seine ganze Aufmerksamkeit der lang neben ihm hingestreckten Leiche zu.

»So eine Hochzeit lässt einem das Herz aufgehen, was?« Er setzte sich einen breiten Ring aus Plastik auf den Kopf, an dem ein Vergrößerungsglas so angebracht war, dass er es vor ein Auge rücken konnte. Ein derartiges Utensil hatte ich zum letzten Mal vor ungefähr zwanzig Jahren bei dem Allgemeinarzt in unserem Dorf gesehen. Der Dorfarzt war damals sicher schon über siebzig gewesen, der Rechtsmediziner war höchstens vierzig, sehr sportlich und auf eine lässig-elegante Art attraktiv. Wenn man von dem lächerlichen Ding auf seinem Kopf absah.

Er beugte sich mit dem Glas vor Augen so nah über Reimer, dass es fast schien, als wolle er seinen Brustkorb abhören.

»Du hättest Amor nicht provozieren sollen«, fuhr er murmelnd fort. »Von dem lässt man sich einen gefiederten Pfeil ins Herz schießen, aber man duelliert sich nicht mit ihm. Jetzt hast du den Salat.«

Der Arzt beendete die Inspektion des Brustbereichs und wandte sich dem Kopf zu, den er langsam von links nach rechts bewegte. Dabei sprach er weiter vor sich hin. Er hob Reimers Hände an, betrachtete sie ausführlich, schob erst die Manschetten des Hemdes hoch, um die Handgelenke zu betrachten, dann die Hosenbeine, um einen Blick auf Schienbeine und Waden zu werfen.

Mir fiel auf, dass die Gaffer vollkommen still geworden waren. Gebannt starrten sie auf das seltsame Schauspiel, auch wenn sie von ihrer tiefer gelegenen Position am Fuß der Treppe sicher nicht viel sehen konnten. Stattdessen reckten sie, sobald die Uniformierten gerade nicht hinsahen, ihre Handys in die Höhe, um aus der erhöhten Position ihre Filmchen zu drehen, bis endlich ein paar Stellwände herangetragen wurden, die auch noch den letzten Blick verbauten.

Die Untersuchung der Leiche ging weiter. Der Arzt kroch förmlich auf allen vieren um den Toten herum, linste abwechselnd durch sein Vergrößerungsglas oder daran vorbei und machte sich zwischendurch Notizen.

Unfähig, den Blick vom Geschehen zu wenden, war ich zugleich fasziniert und abgestoßen. Ich wurde Zeugin eines zutiefst intimen Vorganges und bezweifelte, dass Hajo Reimer zu Lebzeiten einen fremden Menschen so nah an sich herangelassen hätte. Nun hatte er keine Wahl mehr. Sein Recht auf Privatsphäre war mit dem letzten Atemzug verflogen, der zurückgebliebene Körper nur ein lebloses Stück Fleisch, das von einem öffentlichen Beschauer begutachtet wurde.

Ich dachte an eine andere Zeit, einen anderen Ort, eine andere Leiche und stellte mir vor, wie vielleicht genau dieser Arzt eine gleichartige Untersuchung durchführte. Meine Kehle wurde eng, kalter Schweiß trat auf meine Stirn. Ich konzentrierte mich auf meine Atmung, entspannte die Schultern, die sich reflexartig gehoben hatten, und versuchte, alle Erinnerungen und Gefühle auszublenden, wie ich es in der Therapie gelernt hatte.

Es hatte schon besser funktioniert.

Die Sorgfalt, mit der der Arzt vorging, schien mir vollkommen übertrieben, denn die Todesursache war nach Schellenbergs Aussage ein gezielter Schuss ins Herz gewesen. Dafür gab es Hunderte Zeugen. Trotzdem spulte der Arzt sein Programm ab. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis er aufstand, Schellenberg winkte, die Arme ausbreitete und mit lauter Stimme rief: »Er ist tatsächlich tot.«

Schellenberg nickte, ungehalten, wie mir schien, und sprach in sein Handy. Kurz darauf kamen zwei Männer mit einem Transportsarg und brachten Reimer weg.

In diesem Moment stürzte die Braut aus der Kirche und lief laut schreiend hinter dem Sarg her. Eine Frau im Blouson der Notfallseelsorge folgte ihr eilig. Vom Fuß der Treppe war das hektische Klicken der Fotoapparate zu hören. Schellenberg trat so schnell zwischen den Sarg und die Braut, dass sie nicht mehr stoppen konnte und an der breiten Brust des leitenden Kriminalbeamten landete, wo sie laut klagend zusammenbrach. Schellenberg geriet durch die Wucht, mit der die Frau in seinen Armen landete, selbst ins Straucheln und hatte Mühe, auf den Beinen zu bleiben. Seine trippelnden Schritte, mit denen er das Gleichgewicht wiederzugewinnen versuchte, erinnerten an einen unbeholfenen Tanz. Es waren diese Bilder, die am selben Abend im Lokalfernsehen und in den nächsten Tagen in den Zeitungen zu sehen sein würden.

Die Spannung der Zuschauer, die mit dem Auftritt der verzweifelten Braut und dem Abtransport der Leiche einen Höhepunkt erreicht hatte, flaute wieder ab. Eine erste Welle des Aufbruchs sorgte für Unruhe unter den Schaulustigen, etliche Gaffer aus der zweiten Reihe drängten nun nach vorn, auch dorthin, wo die Fotografen ihre Plätze geräumt hatten. Wenn sie abzogen, war klar, dass die Show vorbei war, aber immer noch standen etwa fünfzig Menschen an den Absperrungen und beobachteten die weiteren Vorgänge, denn die Arbeiten am Tatort waren noch lange nicht abgeschlossen.

Für mich veränderte sich die gesamte Atmosphäre mit dem Abtransport der Leiche. Ich spürte eine Anspannung von mir abfallen, die ich vorher nicht wahrgenommen hatte. Reimers Anwesenheit war wie eine Anklage an uns gewesen, die Überlebenden, an diejenigen, aus deren Mitte er gerissen worden war. Nun war der Kläger weg. Wo eben noch Beschuldigungen die Luft in Schwingungen versetzt hatten, kehrte Stille ein. Ich fragte mich, ob außer mir noch jemand so empfand.

Inzwischen baute ein Mann ein Vermessungsgerät an der Stelle auf, an der eben noch Reimers Leiche gelegen hatte. Er versuchte offenbar, die Flugbahn der Kugel nachzuvollziehen. Schellenberg trat zu ihm und folgte der Blickrichtung des Spezialisten zur Großbaustelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite. An diesem Samstag ruhten die Arbeiten, trotzdem konnte ich hinter den Schutzplanen Bewegungen ausmachen. Weiß gekleidete Gestalten huschten von Zeit zu Zeit durch die wenigen Sichtfenster der Fassadenverhüllung.

»Himmel«, hörte ich Schellenberg murmeln. »Das sind etliche tausend Quadratmeter Fläche.«

»Ich will es nicht beschwören«, sagte der Mann am Vermessungsgerät, »aber ich denke, dass der Schütze in einem der beiden mittleren Stockwerke stand.«

Schellenberg gab die Information unkommentiert über sein Handy weiter, schaltete das Gerät aus und wandte sich ab, als sein Telefon erneut klingelte.

»Hier ist etwas«, sagte der Anrufer so laut, dass ich ihn hören konnte. »Ein Zettel.«

Schellenberg stoppte mitten in der Bewegung und schaute wieder zur Baustelle hinüber.

Ich trat näher.

»Wo?«, fragte Schellenberg.

Aus seiner Stimme konnte ich keine Anspannung heraushören.

»Oberstes Stockwerk, mittleres Fenster.«

Durch eine kleine Lücke in den Schutzplanen war an einem der angegebenen Fenster eine Person in weißem Overall zu sehen.

»Was für ein Zettel?«, fragte Schellenberg.

»Moment, wird gerade fotografiert.«

Einige Sekunden war nur das Rauschen aus dem Funkgerät zu hören, dann kam die Stimme wieder durch. »Zwei dividiert durch zwei.«

»Was?«, fragte Schellenberg zurück.

»Auf dem Zettel steht eine Zwei als Ziffer, ein Doppelpunkt und noch eine Zwei«, erläuterte die Stimme.

»Heilige Scheiße«, murmelte Schellenberg, und der Kraftausdruck aus seinem Mund ließ mir eine Gänsehaut über den Rücken kriechen. »Das hat mir gerade noch gefehlt.«

Er versank in düsteres Schweigen.

»Was sagt Ihnen diese Nachricht?«, fragte ich.

Schellenberg sah mich irritiert an. »Keine Ahnung.« Sein Blick wurde kurz glasig, bevor er wieder fokussierte. »Das Problem …« Nach einem Räuspern gewann seine Stimme ihre Kraft zurück. »Es ist die Existenz der Botschaft an sich. Normalerweise schreiben Mörder keine Zettel für die Kripo. Das gibt es nur in Kriminalromanen.«

Ich nickte kurz, wollte seinen Gedankengang nicht durch eine Zwischenfrage unterbrechen.

»Genauso außergewöhnlich sind die sonstigen Umstände der Tat: die Öffentlichkeit, der Ort, der Zeitpunkt.«

Er machte eine Pause, seufzte. »Hinter einem außergewöhnlichen Mord steht ein außergewöhnlicher Mörder.«

Die Frage, was einen gewöhnlichen Mörder charakterisierte, verkniff ich mir.

Samstag, 12. Mai,16:00 –24:00 Uhr

Die Spurensicherer hatten ihre Arbeit an der Freitreppe beendet und gingen hinüber zur Baustelle, um den Kollegen dort zu helfen. Schellenberg legte dem Mann am Vermessungsgerät kurz die Hand auf die Schulter und wandte sich dann an mich.

»Wir gehen in die Kirche. Hoffen wir, dass die Hochzeitsgäste bei einigermaßen klarem Verstand sind. Wo ist Bulut?«

»Ich habe sie eben unten bei der Absperrung gesehen.«

Wir stiegen die Treppe hinunter und fanden Kommissarin Bulut mit einem uniformierten Kollegen in einer Traube von Menschen. Sie notierten die Personendaten der Zeugen, die als Schaulustige zu Reimers Hochzeit gekommen und nun Zeugen seiner Ermordung geworden waren. Auf einigen Gesichtern lag noch immer ein Schimmer von Begeisterung. Sicher war es viel aufregender, einem echten Mord beizuwohnen als dem üblichen jovialen Winken eines frisch vermählten Brautpaares. Der Fairness halber sei hinzugefügt, dass nicht wenige Gesichter auch Spuren von Tränen aufwiesen.

»Sibel, wir machen bei den Hochzeitsgästen weiter«, raunte Schellenberg seiner Kollegin zu. »Können Sie das hier allein übernehmen?«, fragte er den Uniformierten, der kaum von seiner Arbeit aufsah, aber zustimmend nickte. Bulut klappte ihren Notizblock zusammen und steckte ihn zusammen mit dem Stift in die Innentasche der Jacke. Eigentlich war die Lederjacke zu warm für die frühsommerlichen Temperaturen, aber vielleicht trug sie das Kleidungsstück als Handtaschenersatz.

Zu dritt stiegen wir die Treppe hoch.

»Nur fürs Protokoll«, sagte Bulut. »Die Anwesenheit der Presse in der Kirche ist eine Zumutung. Keine Angehörige will morgen in der Zeitung lesen, wie scheiße sie mit einem verheulten Gesicht aussah.«

»Frau Reich ist auf ausdrücklichen Wunsch des Polizeipräsidenten hier«, erwiderte Schellenberg leise und ohne Bulut eines Blickes zu würdigen. »Sie bleibt. Aber wie schon mehrfach von höchster Ebene betont wurde, kannst du dich von dieser Soko befreien lassen, wenn dir ihre Anwesenheit nicht gefällt.«

Bulut ließ zur Antwort eine große Kaugummiblase laut platzen. Ich fragte mich, warum sie Schellenberg provozierte, und nahm mir vor, den Grund dafür herauszufinden. Die Beziehungen innerhalb eines Teams sind für dessen Arbeit viel wichtiger, als die meisten Menschen annehmen. Und zu dem Team, um das es hier ging, gehörte im weitesten Sinne nun auch ich.

Die Atmosphäre in der Kirche war eine Mischung aus Verzweiflung und Aggression. Das war nicht ungewöhnlich, denn viele Menschen ertragen Wut besser als Hilflosigkeit. Bis zu unserem Eintreten hatte dieses Gefühl noch kein Ventil gefunden, aber das tauchte nun in Person von Kriminalhauptkommissar Schellenberg auf. Er trat nach vorn, stellte sich vor und erklärte, dass er mit jedem Anwesenden kurz sprechen wollte.

»Warum werden wir hier festgehalten wie Verdächtige?«, fragte ein Mann in der zweiten Bankreihe. Ich war kurz verwirrt, weil ich das Gefühl hatte, ihn zu kennen, während ich gleichzeitig sicher war, noch nie mit ihm gesprochen zu haben. Dann fiel mir ein, dass er im Fernsehen einen Kommissar spielte.

»Sie sind keine Verdächtigen, sondern wichtige Zeugen und …«

»Ich habe nichts gesehen, das habe ich bereits mehrfach betont.« Der Schauspieler war aufgestanden, zeigte auf einen unglücklich dreinblickenden Uniformierten und stemmte dann die Hände in die Seiten. »Von mir werden Sie nichts erfahren, also macht es keinen Sinn, dass ich noch länger hier warten muss.«

Sein Gebaren war mir zuwider, zumal er zu der ganztägigen Hochzeitsfeier gekommen war und somit kaum einen anderen Termin verpassen konnte. Aber ein schreckliches Erlebnis bringt nicht unbedingt die besten Seiten der Menschen zum Vorschein. Vielleicht war er auch einfach nur überfordert. Zum Glück war ich heute nicht Teil des Kriseninterventionsteams, denn ich hatte in meiner jahrelangen ehrenamtlichen Tätigkeit die Erfahrung gemacht, dass heterogene Gruppen nach einem Unglück eine sehr ungesunde Dynamik entwickeln konnten.

Inzwischen war Bulut zu dem Schauspieler getreten, hatte ihn aus der Bank herausgewunken und redete leise auf ihn ein. Seine Körperhaltung entspannte sich. Diese Frau, die selbst gern durch Aggressivität provozierte, wusste mit ihm umzugehen. Wieder überlief mich ein leichter Schauer. Ich würde mich vor ihr in Acht nehmen müssen.

Bei der Befragung der Hochzeitsgäste hielt ich mich an Schellenberg, aber die Gespräche erbrachten wenig Neues. Die meisten, darunter auch die Braut und Reimers Eltern, standen noch so unter dem Eindruck des schockierenden Erlebnisses, dass sie sowieso kaum zusammenhängend sprechen konnten. Diejenigen, die bei Sinnen waren, sagten alle das Gleiche. Reimer kam fünfzehn Minuten vor der Zeit bei der Kirche an und stieg die Treppe hoch zu den bereits eingetroffenen Gästen, die er begrüßte. Wenige Minuten vor Beginn der Hochzeitsmesse fuhren die Braut und ihr Vater vor. Die beiden stiegen aus dem geschmückten Rolls Royce und gingen die Treppe hinauf. In diesem Moment fiel der Schuss. Reimer fiel rückwärts um und rührte sich nicht mehr.

Niemand reagierte. Die Festgäste, die Braut, der Brautvater – alle standen wie erstarrt da und sahen auf den Mann, der ausgestreckt auf dem Boden lag. Dann brach das Chaos aus. Die Braut stürzte die Stufen hinauf zum Bräutigam, einige Hochzeitsgäste drängten ebenfalls zu ihm, andere liefen weg, weil sie fürchteten, dass weitere Schüsse fallen würden.

Der Brautvater hatte, gemeinsam mit seiner Tochter, den besten Blick auf das Geschehen gehabt. Er hatte Reimer ins Gesicht gesehen, als der Schuss fiel, und konnte jedes Detail beschreiben. Den Knall, den Ruck, der durch Reimer ging, als das Geschoss ihn traf und nach hinten warf, das Geräusch, als Reimers Kopf auf dem Boden aufschlug. Ja, er habe gleich gewusst, dass der tot sei, sagte der Brautvater. Er nannte das Opfer nicht beim Namen, sprach auch nicht vom Schwiegersohn. »Der« sei sofort tot gewesen, das habe man sehen können.

Schellenberg ließ nicht erkennen, wie er über die offen zum Ausdruck gebrachte Abneigung des Brautvaters dachte, und stellte auch keine entsprechenden Fragen. Sicher hatte er einen Grund für diese Zurückhaltung, und ich war gespannt darauf, ihn zu erfahren.

Während der Brautvater den Stuhl für den nächsten Zeugen freimachte, ließ ich kurz meinen Blick durch die Kirche schweifen. Die meisten Hochzeitsgäste, deren Aussagen bereits zu Protokoll genommen worden waren, hatten die Kirche verlassen. Nur noch eine Handvoll Menschen wartete darauf, dass entweder Schellenberg oder Bulut die Personalien aufnahm und die wenigen Fragen stellte, auf die sie sich geeinigt hatten. Und unter diesen wenigen Menschen saß einer, der mich unverwandt anstarrte. Obwohl ich ihn weder je im schwarzen Anzug gesehen hatte noch mit Vollbart, erkannte ich ihn sofort. Johannes. Wir starrten einander an, während die Umgebung in meinem Gesichtsfeld zurückwich, ausfranste und im Nebel verschwand, bis ich nur noch ihn sah, den Mann, den ich fast geheiratet hätte.

Ausgerechnet Bulut rettete mich, denn Johannes war ihr nächster Zeuge. Ich rang um Fassung und hoffte, dass Schellenberg meinen rasenden Puls, das Pochen meines Herzens und die in mir aufsteigende Hysterie nicht bemerkte. Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet hier musste Johannes mir über den Weg laufen. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich ihn, seine knappen Antworten, die sparsame Gestik. Alles so vertraut und gleichzeitig fremd, fremdartig sogar, wie eine künstliche Kreatur, die sich in dem schmalen Sakko hölzern bewegte. Ich fürchtete, dass er nach seiner Aussage auf mich zukommen würde, aber eine schwarzhaarige junge Frau in einem mintgrünen Kleid hatte offenbar nur auf ihn gewartet, hängte sich bei ihm ein und verließ die Kirche an seinem Arm.

Der Rest der Befragungen lief wie ein experimenteller Film vor meinen Augen ab, ohne Handlung, ohne Ton, ohne Vorwarnung auf das plötzliche Ende. Ich stieß meinen Stuhl um, als ich aufstand, um Schellenberg nach draußen zu folgen, und verhedderte mich in den Stuhlbeinen, als ich versuchte, ihn wieder aufzustellen. Der Lärm, den das Geklapper machte, schien den gesamten Kirchenraum auszufüllen. Endlich trat ich hinaus in die Wärme, wo die Sonne die Schattenwesen um mich herum auflöste und vertrieb.

Nur die Kälte in meinem Inneren blieb.

»Sind Sie mit dem Auto da?«, fragte Schellenberg mich am Fuß der Treppe, als wir uns unter dem Absperrband hindurchbückten.

Mein Wagen stand immer noch ungefähr einen halben Kilometer vom Tatort entfernt an der Stelle, an der ich ihn morgens abgestellt hatte. Es wäre möglich gewesen, ihn schnell zu holen, aber ich wollte mit Schellenberg und Bulut gemeinsam zum Präsidium fahren, daher schüttelte ich den Kopf. Schellenberg bedeutete mir mitzukommen, Bulut zog ein langes Gesicht.

Obwohl ich mich für Autos nicht interessierte, erkannte ich, dass es sich bei Schellenbergs Wagen um einen mindestens dreißig Jahre alten, nicht sehr gepflegten Porsche handelte. Hätte ich mir überhaupt Gedanken über sein Fahrzeug gemacht, wäre mir wohl ein Volvo Kombi in den Sinn gekommen. Aber ein Sportwagen mit herausnehmbarem Dach und Spoiler? Ich verkniff mir eine Bemerkung, selbst als mein Blick auf die Rückbank fiel, die diese Bezeichnung kaum verdiente. Schellenberg fragte Bulut, ob sie bereit sei, hinten zu sitzen, da sie kleiner sei als ich, aber sie ignorierte die Bemerkung, öffnete die Beifahrertür, klappte den Sitz nach vorn und ließ mich nach hinten klettern. Da sie weder den Sitz vorschob noch die Lehne senkrechter stellte, musste ich mich seitlich setzen und die Füße auf die Lederbank legen. Schellenberg kümmerte sich nicht um uns. Er fuhr schweigend und konzentriert durch den dichten Verkehr. Wenn ihm die Feindseligkeit, die Bulut mir entgegenbrachte, Sorgen bereitete, so zeigte er es nicht.

Da Schellenberg und Bulut schwiegen, nutzte ich die ungemütliche Fahrt, um mein Handy anzuschalten. Augenblicklich gingen mehrere Nachrichten von Redakteuren ein, für die ich, seit ich freiberuflich tätig war, bereits gearbeitet hatte. Sie hatten von meiner Anwesenheit im innersten Kreis der Mordermittler erfahren und fragten an, was ich ihnen liefern konnte. Ich drückte alle Nachrichten weg. Dann gab ich Johannes’ Namen in die Suchmaschine ein, fand seine Homepage und kontrollierte die im Impressum angegebene Adresse. Er wohnte immer noch in unserer ehemals gemeinsamen Wohnung. Meine Hände zitterten, als ich das Browserfenster hektisch schloss, trotzdem war ich nicht schnell genug gewesen. Schon verdichteten sich Farben zu Bildern, blau der Ausschnitt des Himmels, den wir vom Bett aus sehen konnten, rot die Espressotassen, die wir aus einem Italienurlaub mitgebracht hatten, gelb die Wand neben dem winzigen Esstisch. Dabei war es nicht die Wohnung gewesen, die mir zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl von Geborgenheit gegeben hatte, sondern er. Es hätte überall sein können, es war überall gewesen, das Zuhause, das Johannes mir bot.

Bis ich ihn verlassen hatte.

Ich hoffte, dass wir uns nicht wieder über den Weg laufen würden.

Im Präsidium war bereits ein Raum vorbereitet, an dessen Tür ein Blatt Papier hing, auf das jemand mit einem dicken Filzstift SOKOREIMER gekritzelt hatte. In der Mitte des Zimmers standen vier zusammengeschobene Tische, die Whiteboards an den Wänden glänzten frisch gewischt. Ein Schreibtisch mit Drucker stand an der rechten Wand, ein halbhoher Aktenschrank der Tür gegenüber. Ein junger Mann war dabei, mehrere Stapel Papiere auf dem Konferenztisch zu verteilen.

»Hallo, Benny«, sagte Schellenberg, als wir eintraten. »Schade, dass du nicht mit am Tatort warst, aber gut, dass du hier schon mit der Arbeit begonnen hast.«

Benjamin Heitershausen war schmal und etwa einen Meter achtzig groß. Aus der Nähe stellte ich fest, dass er doch nicht mehr ganz so jung war, eher mein Alter, also Mitte dreißig. Mit der kleinen Brille und mehreren Kugelschreibern in der Hemdtasche sah er aus wie ein Wissenschaftler. Oder ein Nerd. Tatsächlich sei er der Aktenführer, erklärte Schellenberg, was auch immer das sein mochte. Sein Händedruck war überraschend trocken und fest, aber sein Blick traf meinen nur für die Länge eines Wimpernschlags.

»Frau Reich ist Journalistin und wird an der gesamten Ermittlung teilhaben«, erklärte Schellenberg.

Heitershausen riss überrascht die Augen auf.

»Nach dem, nun ja, unerfreulichen Bild, das die Öffentlichkeit von der Kölner Polizei hat, möchte der Präsident mit einer Transparenzoffensive das verlorene Vertrauen wiederherstellen.«

»Das unerfreuliche Bild ist übrigens nicht vom Himmel gefallen, sondern von der Presse herbeigeschrieben worden«, warf Bulut dazwischen.

Schellenberg überging ihren Einwand. »Wir alle werden Frau Reich nach Kräften unterstützen. Ihr Fokus liegt nicht auf dem Mordfall, sondern auf der Ermittlungsarbeit. Ihre Veröffentlichung wird zu einem späteren Zeitpunkt und vollständig anonymisiert erscheinen. Wer damit nicht einverstanden ist, kann die Soko verlassen. Es wird niemandem ein Nachteil daraus entstehen.«

Heitershausen zuckte die Schultern, nickte kurz in meine Richtung und wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Selten habe ich weniger Aufmerksamkeit bekommen als von ihm. Ich war froh darüber.

Bevor die Besprechung begann und alle nach den vorbereiteten Unterlagen griffen, schenkten sie sich aus einer großen Kanne Kaffee ein, die auf dem Tisch stand. Jeder hatte seinen eigenen Kaffeebecher mitgebracht, unterschiedlich in der Ausstattung, groß, klein, bunt, wie man sie in allen Büros findet. Ich hatte keine Tasse, wollte den Raum auch nicht verlassen und lehnte mich daher zurück, beobachtete und hörte zu.

Schellenberg referierte kurz die bisherigen Erkenntnisse. Heitershausen, der von allen Benny genannt wurde, schrieb die Fakten auf eines der Whiteboards. Hajo Reimer war um vierzehn Uhr fünfzig aus ungefähr hundert Metern Entfernung vor der Kirche erschossen worden.

»Wer kann sowas?«, fragte Bulut. »Mitten ins Herz!«

»Der Schütze muss gut, bei der Entfernung aber nicht unbedingt brillant sein«, sagte Benny.

Die weiteren Fakten wurden ohne Unterbrechung vorgetragen.

»Meinungen«, forderte Schellenberg schließlich.

»Die Sache war hervorragend vorbereitet«, sagte Benny. »Der Mörder hat den denkbar besten Standort gewählt. Schon deshalb, weil er von der Rückseite der Baustelle problemlos verschwinden konnte.« Er zeigte auf eine Luftaufnahme der Tatortumgebung, die er an eine der Tafeln pinnte. Ob es ein offizielles Foto des Katasteramtes oder ein Ausdruck aus dem Internet war, konnte ich nicht erkennen.

»Die Umstände sind ein Statement«, sagte Bulut.

»Was für eins?«, fragte Schellenberg.

Bulut zuckte die Schultern.

»Nun«, sagte Benny zögernd. »Reimer war ein Mann der Öffentlichkeit und so ist er auch gestorben.«

»Aber warum an seinem Hochzeitstag?«, fragte Schellenberg.

Schweigen.

Benny räusperte sich. »Er war beim Rosenmontagszug auf einem Wagen mit dabei.«

»Karneval wäre gut gewesen«, nuschelte Bulut um ihren Kaugummi herum. »Da sind sowieso alle Zeugen besoffen, die Bullen überlastet und die Stadt ein einziges beschissenes Chaos.«

»Vielleicht gab es das Motiv an Karneval noch nicht«, sagte Benny.

Die Überlegungen zur Bedeutung der Botschaft auf dem am Tatort gefundenen Zettel verliefen ähnlich vage, wobei Benny zumindest kurz in Frage stellte, ob es sich überhaupt um eine Botschaft des Mörders oder vielleicht nur um die Notiz eines Handwerkers handelte. Bis zum Beweis des Gegenteils musste das Fundstück allerdings als Teil des Tatorts behandelt werden.

Zwar war ich noch nie bei einer Mordermittlung gewesen, aber ich hatte den Eindruck, dass diese Besprechung auch für die Ermittler ungewöhnlich war. Immer wieder glitten ihre Blicke ins Leere, als wäre das, was vor ihnen lag, zu groß, zu unübersichtlich, zu wenig greifbar. In Vorbereitung dieses Auftrags hatte ich Statistiken studiert und wusste, dass die Mörder meist aus dem direkten Umfeld des Opfers kamen. Das allerdings schien in diesem Fall praktisch unmöglich. Das gesamte soziale Umfeld des Brautpaars war in oder vor der Kirche gewesen. Damit schieden die üblichen Verdächtigen aus – es sei denn, jemand hatte einen Killer beauftragt. Oder es war, wie in der Geschichte von Dornröschen, die berühmt-berüchtigte dreizehnte Fee, die nicht geladen war und sich dafür rächte. Ungewöhnlich auch die minutiöse Planung und erst recht natürlich die Nachricht des Mörders, die Schellenberg so verunsichert hatte. Was ging angesichts dieser Situation in den Köpfen der Kommissare vor sich? Ich hoffte, sie später danach fragen zu können.

Schellenberg stand auf und schrieb einige Fragen auf ein leeres Whiteboard:

Warum Öffentlichkeit?

Warum nicht Karneval?

Warum Hochzeitstag?

Warum Botschaft (2:2)?

Was bedeutet die Botschaft?

An wen richtet sich die Botschaft?

Dann sah er auf die Uhr. »Okay, die ersten Zeugen dürften zur Vernehmung da sein.«

Die Zeugen, die zur Kirche gekommen waren, um Reimers Hochzeit zu beobachten, waren am Tatort kurz befragt worden. Diejenigen, die keine weiteren Aussagen machen konnten, durften nach Feststellung der Personalien nach Hause gehen, die anderen waren ins Präsidium gebeten worden zur eingehenden Befragung, die von Schellenberg, Bulut und drei oder vier weiteren Beamten durchgeführt werden sollten. Ich blieb an Schellenbergs Seite und hörte mir wieder und wieder dieselben Aussagen in leicht abgewandelter Form an. Erst nach und nach verstand ich, worauf Schellenberg besonderes Augenmerk legte. Wie hatte die Braut reagiert, wie die Eltern des Bräutigams, wie der Brautvater? War jemand vielleicht gar nicht so überrascht gewesen, hatte sich jemand auffallend verhalten, wer war wohin gerannt? Hatte vielleicht sogar jemand zur Baustelle hinübergeblickt, bevor der Schuss gefallen war?

Schellenberg stellte die Fragen so subtil, dass die Mehrheit der Zeugen deren Relevanz vermutlich gar nicht begriff, sondern auch nach der Befragung noch der Meinung war, dass der Zeitpunkt des Schusses und die Richtung, aus der der Knall kam, von besonderem Interesse für die Ermittlung waren.

Da die Augenzeugenberichte wenig Neues ergaben, richtete ich meine Aufmerksamkeit bald auf Schellenberg. Er begrüßte jeden Zeugen mit Handschlag, stellte sich mit Namen und Dienstgrad vor, erkundigte sich, ob der Zeuge oder die Zeugin sich in der Lage fühlte, einige Fragen zu beantworten. Er war sachlich, freundlich, empathisch und geduldig. Als aber ein junger Mann Schellenberg während der Befragung mit seinem Handy filmte und sich dabei erwischen ließ, zeigte der Leiter der Soko, dass er auch unangenehm werden konnte.

»Warum waren Sie vor Ort? Sind Sie ein Fan von Hajo Reimer?«

Mirko Gellertsen lehnte sich mit trotzig verschränkten Armen zurück. »Sehe ich so aus, als ob ich auf Schnösel stehe?«

»Warum dann?«

»Einfach so.«

»Weil Sie wussten, was passieren würde?«

»Nö.«

»Warum also?«

»Nur so, hab ich doch schon gesagt.«

Schellenberg nahm sein Handy, tippte eine Nummer ein, fragte, ob in den Arrestzellen noch Platz sei, und kündigte an, gleich mit einem renitenten Zeugen zu kommen, der erkennungsdienstlich behandelt und dann für mindestens vierundzwanzig Stunden Hausgast werden sollte.

»Hey, ich habe nichts gemacht!« Gellertsens Blick wurde unruhig. Die Maske des coolen Möchtegern-Gangstas fiel von ihm ab.

»Haben Sie Fotos oder Videosequenzen von dem Mord oder dem, was danach passiert ist?«

»Und wenn?«

»Sie können mir Ihr Smartphone freiwillig aushändigen oder darauf warten, dass wir es während Ihrer Ingewahrsamnahme von einem Experten auf sachdienliche Informationen untersuchen lassen. Das dauert erfahrungsgemäß einige Wochen.«

Schellenberg sprach gelassen, fast gelangweilt. Gellertsen schluckte trocken, bemühte sich um Coolness und scheiterte kläglich. Niedergeschlagen legte er sein Smartphone auf den Tisch.

»Zeigen Sie mir die Aufnahme!«

Mit zusammengekniffenen Augen sah Schellenberg auf das Display. Ich fragte mich, ob er eine Lesebrille brauchte, aber es konnte auch eine Frage der Konzentration sein.