1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

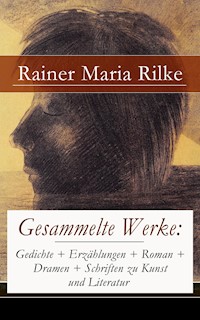

- Herausgeber: e-artnow

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Dieses eBook: "Gesammelte Schriften zu Kunst und Literatu" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Rainer Maria Rilke (1875-1926) war ein Lyriker deutscher Sprache. Mit seiner in den Neuen Gedichten vollendeten, von der bildenden Kunst beeinflussten Dinglyrik gilt er als einer der bedeutendsten Dichter der literarischen Moderne. Daneben verfasste er Erzählungen, Dramen, einen Roman und Aufsätze zu Kunst und Kultur. Beeinflusst durch die Philosophen Schopenhauer und vor allem Nietzsche, deren Schriften er früh kennengelernt hatte, ist Rilkes Werk geprägt durch eine scharfe Kritik an der Jenseitsorientierung des Christentums und an einer einseitig naturwissenschaftlich-rationalen Weltdeutung. Die Anerkennung der Wirklichkeit ohne Jenseitsvertröstungen oder soziale Entwicklungsromantik prägt auch Rilkes Weltverständnis. Dafür stehen intensive Beobachtungen der Natur sowie des menschlichen Verhaltens und Gefühlslebens. Dies alles bildet Rilkes "Weltinnenraum", in dem sich Außen- und Innenwelt verbinden. Inhalt: Worpswede Auguste Rodin Detlev von Liliencron, Poggfred Demnächst und Gestern Moderne Lyrik Intérieurs Notizen zur Melodie der Dinge Über Kunst Der Wert des Monologes Noch ein Wort über den "Wert des Monologes" Hermann Hesse Friedrich Huch, Peter Michel [Zweite Besprechung] Friedrich Huch, Peter Michel [Dritte Besprechung] Von der Landschaft Thomas Mann's "Buddenbrooks" Hermann Bang, Das weiße Haus Das Jahrhundert des Kindes Kunstwerke Samskola Furnes Die Bücher zum wirklichen Leben Über den Dichter Über den jungen Dichter Puppen Ur-Geräusch Entwurf einer politischen Rede Vorrede zu einer Vorlesung aus eigenen Werken Der Brief des jungen Arbeiters Briefe an einen jungen Dichter

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Gesammelte Schriften zu Kunst und Literatur

Briefe an einen jungen Dichter + Hermann Hesse + Thomas Mann's Buddenbrooks + Worpswede + Auguste Rodin + Moderne Lyrik + Intérieurs + Über Kunst + Der Wert des Monologes und mehr

Inhaltsverzeichnis

Worpswede

Inhaltsverzeichnis

Portrait: Rainer Maria Rilke, gemalt von Paula Modersohn-Becker (1876 - 1907)

Wir gingen zusammen durch die Heide, abends im Wind. Und das Gehen in Worpswede ist jedesmal so: eine Weile wandert man vorwärts, in Gesprächen, welche der Wind rasch zerstört, – dann bleibt einer stehen und in einer Weile der andere. Es geschieht so viel. Unter den großen Himmeln liegen flach die dunkelnden farbigen Felder, weite Hügelwellen voll bewegter Erika, daran grenzend Stoppelfelder und eben gemähter Buchweizen, der mit seinem Stengelrot und dem Gelb seiner Blätter köstlichem Seidenstoff gleicht. Und wie das alles daliegt, nah und stark und so wirklich, daß man es nicht übersehen oder vergessen kann. Jeden Augenblick wird etwas in die tonige Luft gehalten, ein Baum, ein Haus, eine Mühle, die sich ganz langsam dreht, ein Mann mit schwarzen Schultern, eine große Kuh oder eine hartkantige, zackige Ziege, die in den Himmel geht. Da gibt es nur Gespräche, an denen die Landschaft teilnimmt, von allen Seiten und mit hundert Stimmen.

R. M. Rilke Schmargendorfer Tagebuch

Die Geschichte der Landschaftsmalerei ist noch nicht geschrieben worden und doch gehört sie zu den Büchern, die man seit Jahren erwartet. Derjenige, welcher sie schreiben wird, wird eine große und seltene Aufgabe haben, eine Aufgabe, verwirrend durch ihre unerhörte Neuheit und Tiefe. Wer es auf sich nähme, die Geschichte des Porträts oder des Devotionsbildes aufzuzeichnen, hätte einen weiten Weg; ein gründliches Wissen müßte ihm wie eine wohlgeordnete Handbibliothek erreichbar sein, die Sicherheit und Unbestechlichkeit seines Blickes müßte ebenso groß sein wie das Gedächtnis seines Auges; er müßte Farben sehen und Farben sagen können, er müßte die Sprache eines Dichters und die Geistesgegenwart eines Redners besitzen, um angesichts des weiten Stoffes nicht in Verlegenheit zu geraten, und die Wage seiner Ausdrucksweise müßte auch die feinsten Unterschiede noch mit deutlichem Ausschlagswinkel anmelden. Er müßte nicht allein Historiker sein, sondern auch Psychologe, der am Leben gelernt hat, ein Weiser, der das Lächeln der Mona Lisa ebenso mit Worten wiederholen kann wie den alternden Ausdruck des tizianischen Karl V. und das zerstreute, verlorene Schauen des Jan Six in der Amsterdamer Sammlung. Aber er hätte doch immerhin mit Menschen umzugehen, von Menschen zu erzählen und den Menschen zu feiern, indem er ihn erkennt. Er wäre von den feinsten menschlichen Gesichtern umgeben, angeschaut von den schönsten, von den ernstesten, von den unvergeßlichsten Augen der Welt; umlächelt von berühmten Lippen und festgehalten von Händen, die ein eigentümlich selbständiges Leben führen, müßte er nicht aufhören, im Menschen die Hauptsache zu sehen, das Wesentliche, das, zu dem Dinge und Tiere einmütig und still hinweisen wie zu dem Ziel und zu der Vollendung ihres stummen oder bewußtlosen Lebens.

Wer aber die Geschichte der Landschaft zu schreiben hätte, befände sich zunächst hilflos preisgegeben dem Fremden, dem Unverwandten, dem Unfaßbaren. Wir sind gewohnt, mit Gestalten zu rechnen, – und die Landschaft hat keine Gestalt, wir sind gewohnt aus Bewegungen auf Willensakte zu schließen, und die Landschaft will nicht, wenn sie sich bewegt. Die Wasser gehen und in ihnen schwanken und zittern die Bilder der Dinge. Und im Winde, der in den alten Bäumen rauscht, wachsen die jungen Wälder heran, wachsen in eine Zukunft, die wir nicht erleben werden. Wir pflegen, bei den Menschen, vieles aus ihren Händen zu schließen und alles aus ihrem Gesicht, in welchem, wie auf einem Zifferblatt, die Stunden sichtbar sind, die ihre Seele tragen und wiegen. Die Landschaft aber steht ohne Hände da und hat kein Gesicht, – oder aber sie ist ganz Gesicht und wirkt durch die Größe und Unübersehbarkeit ihrer Züge furchtbar und niederdrückend auf den Menschen, etwa wie jene »Geistererscheinung« auf dem bekannten Blatte des japanischen Malers Hokusai.

Denn gestehen wir es nur: die Landschaft ist ein Fremdes für uns, und man ist furchtbar allein unter Bäumen, die blühen, und unter Bächen, die vorübergehen. Allein mit einem toten Menschen, ist man lange nicht so preisgegeben wie allein mit Bäumen. Denn so geheimnisvoll der Tod sein mag, geheimnisvoller noch ist ein Leben, das nicht unser Leben ist, das nicht an uns teilnimmt und, gleichsam ohne uns zu sehen, seine Feste feiert, denen wir mit einer gewissen Verlegenheit, wie zufällig kommende Gäste, die eine andere Sprache sprechen, zusehen.

Freilich, da könnte mancher sich auf unsere Verwandtschaft mit der Natur berufen, von der wir doch abstammen als die letzten Früchte eines großen aufsteigenden Stammbaumes. Wer das tut, kann aber auch nicht leugnen, daß dieser Stammbaum, wenn wir ihn, von uns aus, Zweig für Zweig, Ast für Ast, zurückverfolgen, sehr bald sich im Dunkel verliert; in einem Dunkel, welches von ausgestorbenen Riesentieren bewohnt wird, von Ungeheuern voll Feindseligkeit und Haß, und daß wir, je weiter wir nach rückwärts gehen, zu immer fremderen und grausameren Wesen kommen, so daß wir annehmen müssen, die Natur, als das Grausamste und Fremdeste von allen, im Hintergrunde zu finden.

Daran ändert der Umstand, daß die Menschen seit Jahrtausenden mit der Natur verkehren, nur sehr wenig; denn dieser Verkehr ist sehr einseitig. Es scheint immer wieder, daß die Natur nichts davon weiß, daß wir sie bebauen und uns eines kleinen Teiles ihrer Kräfte ängstlich bedienen. Wir steigern in manchen Teilen ihre Fruchtbarkeit und ersticken an anderen Stellen mit dem Pflaster unserer Städte wundervolle Frühlinge, die bereit waren, aus den Krumen zu steigen. Wir führen die Flüsse zu unseren Fabriken hin, aber sie wissen nichts von den Maschinen, die sie treiben. Wir spielen mit dunklen Kräften, die wir mit unseren Namen nicht erfassen können, wie Kinder mit dem Feuer spielen, und es scheint einen Augenblick, als hätte alle Energie bisher ungebraucht in den Dingen gelegen, bis wir kamen, um sie auf unser flüchtiges Leben und seine Bedürfnisse anzuwenden. Aber immer und immer wieder in Jahrtausenden schütteln die Kräfte ihre Namen ab und erheben sich, wie ein unterdrückter Stand gegen ihre kleinen Herren, ja nicht einmal gegen sie, – sie stehen einfach auf, und die Kulturen fallen von den Schultern der Erde, die wieder groß ist und weit und allein mit ihren Meeren, Bäumen und Sternen.

Was bedeutet es, daß wir die äußerste Oberfläche der Erde verändern, daß wir ihre Wälder und Wiesen ordnen und aus ihrer Rinde Kohlen und Metalle holen, daß wir die Früchte der Bäume empfangen, als ob sie für uns bestimmt wären, wenn wir uns daneben einer einzigen Stunde erinnern, in welcher die Natur handelte über uns, über unser Hoffen, über unser Leben hinweg, mit jener erhabenen Hoheit und Gleichgültigkeit, von der alle ihre Gebärden erfüllt sind. Sie weiß nichts von uns. Und was die Menschen auch erreicht haben mögen, es war noch keiner so groß, daß sie teilgenommen hätte an seinem Schmerz, daß sie eingestimmt hätte in seine Freude. Manchmal begleitete sie große und ewige Stunden der Geschichte mit ihrer mächtigen brausenden Musik oder sie schien um eine Entscheidung windlos, mit angehaltenem Atem stille zu stehn oder einen Augenblick geselliger harmloser Froheit mit flatternden Blüten, schwankenden Faltern und hüpfenden Winden zu umgeben, – aber nur um im nächsten Momente sich abzuwenden und den im Stiche zu lassen, mit dem sie eben noch alles zu teilen schien.

Der gewöhnliche Mensch, der mit den Menschen lebt und die Natur nur so weit sieht, als sie sich auf ihn bezieht, wird dieses rätselhaften und unheimlichen Verhältnisses selten gewahr. Er sieht die Oberfläche der Dinge, die er und seinesgleichen seit Jahrhunderten geschaffen haben, und glaubt gerne, die ganze Erde nehme an ihm teil, weil man ein Feld bebauen, einen Wald lichten und einen Fluß schiffbar machen kann. Sein Auge, welches fast nur auf Menschen eingestellt ist, sieht die Natur nebenbei mit, als ein Selbstverständliches und Vorhandenes, das so viel als möglich ausgenutzt werden muß. Anders schon sehen Kinder die Natur; einsame Kinder besonders, welche unter Erwachsenen aufwachsen, schließen sich ihr mit einer Art von Gleichgesinntheit an und leben in ihr, ähnlich den kleinen Tieren, ganz hingegeben an die Ereignisse des Waldes und des Himmels und in einem unschuldigen, scheinbaren Einklang mit ihnen. Aber darum kommt später für Jünglinge und junge Mädchen jene einsame, von vielen tiefen Melancholien zitternde Zeit, da sie gerade in den Tagen des körperlichen Reifwerdens, unsäglich verlassen, fühlen, daß die Dinge und Ereignisse in der Natur nicht mehr und die Menschen noch nicht an ihnen teilnehmen. Es wird Frühling, obwohl sie traurig sind, die Rosen blühen und die Nächte sind voll Nachtigallen, obwohl sie sterben möchten, und wenn sie endlich wieder zu einem Lächeln kommen, dann sind die Tage des Herbstes da, die schweren, gleichsam unaufhörlich fallenden Tage des Novembers, hinter denen ein langer, lichtloser Winter kommt. Und auf der anderen Seite sehen sie die Menschen, in gleicher Weise fremd und teilnahmslos, ihre Geschäfte, ihre Sorgen, ihre Erfolge und Freuden haben, und sie verstehen es nicht. Und schließlich bescheiden sich die einen und gehen zu den Menschen, um ihre Arbeit und ihr Los zu teilen, um zu nützen, zu helfen und der Erweiterung dieses Lebens irgendwie zu dienen, während die anderen, die die verlorene Natur nicht lassen wollen, ihr nachgehen und nun versuchen, bewußt und mit Aufwendung eines gesammelten Willens, ihr wieder so nahezukommen, wie sie ihr, ohne es recht zu wissen, in der Kindheit waren. Man begreift, daß diese letzteren Künstler sind: Dichter oder Maler, Tondichter oder Baumeister, Einsame im Grunde, die, indem sie sich der Natur zuwenden, das Ewige dem Vergänglichen, das im tiefsten Gesetzmäßige dem vorübergehend Begründeten vorziehen, und die, da sie die Natur nicht überreden können, an ihnen teilzunehmen, ihre Aufgabe darin sehen, die Natur zu erfassen, um sich selbst irgendwo in ihre großen Zusammenhänge einzufügen. Und mit diesen einzelnen Einsamen nähert sich die ganze Menschheit der Natur. Es ist nicht der letzte und vielleicht der eigentümlichste Wert der Kunst, daß sie das Medium ist, in welchem Mensch und Landschaft, Gestalt und Welt sich begegnen und finden. In Wirklichkeit leben sie nebeneinander, kaum voneinander wissend, und im Bilde, im Bauwerk, in der Symphonie, mit einem Worte in der Kunst, scheinen sie sich, wie in einer höheren prophetischen Wahrheit, zusammenzuschließen, aufeinander zu berufen, und es ist, als ergänzten sie einander zu jener vollkommenen Einheit, die das Wesen des Kunstwerks ausmacht.

Unter diesem Gesichtspunkt scheint es, als läge das Thema und die Absicht aller Kunst in dem Ausgleich zwischen dem Einzelnen und dem All, und als wäre der Moment der Erhebung, der künstlerisch-wichtige Moment derjenige, in welchem die beiden Waagschalen sich das Gleichgewicht halten. Und, in der Tat, es wäre sehr verlockend, diese Beziehung in verschiedenen Kunstwerken nachzuweisen; zu zeigen, wie eine Symphonie die Stimmen eines stürmischen Tages mit dem Rauschen unseres Blutes zusammenschmilzt, wie ein Bauwerk halb unser, halb eines Waldes Ebenbild sein kann. Und ein Bildnis machen, heißt das nicht, einen Menschen wie eine Landschaft sehen, und gibt es eine Landschaft ohne Figuren, welche nicht ganz erfüllt ist davon, von dem zu erzählen, der sie gesehen hat? Wunderliche Beziehungen ergeben sich da. Manchmal sind sie in reichem, fruchtbaren Kontrast nebeneinandergesetzt, manchmal scheint der Mensch aus der Landschaft, ein anderes Mal die Landschaft aus dem Menschen hervorzugehen, und dann wieder haben sie sich ebenbürtig und geschwisterlich vertragen. Die Natur scheint sich für Augenblicke zu nähern, indem sie sogar den Städten einen Schein von Landschaft gibt, und mit Centauren, Seefrauen und Meergreisen aus Böcklinschem Blute nähert sich die Menschheit der Natur: Immer aber kommt es auf dieses Verhältnis an, nicht zuletzt in der Dichtung, die gerade dann am meisten von der Seele zu sagen weiß, wenn sie Landschaft gibt, und die verzweifeln müßte, das Tiefste von ihm zu sagen, stünde der Mensch in jenem uferlosen und leeren Raume, in welchen ihn Goya gerne versetzt hat.

Die Kunst hat den Menschen kennengelernt, bevor sie sich mit der Landschaft beschäftigte. Der Mensch stand vor der Landschaft und verdeckte sie, die Madonna stand davor, die liebe, sanfte, italische Frau mit dem spielenden Kinde, und weiter hinter ihr erklang ein Himmel und ein Land mit ein paar Tönen wie die Anfangsworte eines Ave Maria. Diese Landschaft, die sich im Hintergrund umbrischer und toskanischer Bilder ausbreitet, ist wie eine leise, mit einer Hand gespielte Begleitung, nicht von der Wirklichkeit angeregt, sondern den Bäumen, Wegen und Wolken nachgebildet, die eine liebliche Erinnerung sich bewahrt hat. Der Mensch war die Hauptsache, das eigentliche Thema der Kunst, und man schmückte ihn, wie man schöne Frauen mit edlen Steinen schmückt, mit Bruchstücken jener Natur, die man als Ganzes zu schauen noch nicht fähig war.

Es müssen andere Menschen gewesen sein, welche, an ihresgleichen vorbei, die Landschaft schauten, die große, teilnahmslose, gewaltige Natur. Menschen wie Jacob Ruysdael, Einsame, die wie Kinder unter Erwachsenen lebten und vergessen und arm verstarben. Der Mensch verlor seine Wichtigkeit, er trat zurück vor den großen, einfachen, unerbittlichen Dingen, die ihn überragten und überdauerten. Man mußte deshalb nicht darauf verzichten, ihn darzustellen, im Gegenteil: durch die gewissenhafte und gründliche Beschäftigung mit der Natur hatte man gelernt, ihn besser und gerechter zu sehen. Er war kleiner geworden: nicht mehr der Mittelpunkt der Welt; er war größer geworden: denn man schaute ihn mit denselben Augen an wie die Natur, er galt nicht mehr als ein Baum, aber er galt viel, weil der Baum viel galt.

In den deutschen Romantikern war eine große Liebe zur Natur. Aber sie liebten sie ähnlich wie der Held einer Turgenieffschen Novelle jenes Mädchen liebte, von dem er sagt: »Sophia gefiel mir besonders, wenn ich saß und ihr den Rücken zuwendete, das heißt, wenn ich ihrer gedachte, wenn ich sie im Geiste vor mir sah, besonders des Abends, auf der Terrasse…« Vielleicht hat nur einer von ihnen ihr ins Gesicht gesehen; Philipp Otto Runge, der Hamburger, der das Nachtigallengebüsch gemalt hat und den Morgen. Das große Wunder des Sonnenaufgangs ist so nicht wieder gemalt worden. Das wachsende Licht, das still und strahlend zu den Sternen steigt und unten auf der Erde das Kohlfeld, noch ganz vollgesogen mit der starken, tauigen Tiefe der Nacht, in welchem ein kleines nacktes Kind – der Morgen – liegt. Da ist alles geschaut und wiedergeschaut. Man fühlt die Kühle von vielen Morgen, an denen der Maler sich vor der Sonne erhob und, zitternd vor Erwartung, hinausging, um jede Szene des mächtigen Schauspiels zu sehen und nichts von der spannenden Handlung zu versäumen, die da begann. Dieses Bild ist mit Herzklopfen gemalt worden. Es ist ein Markstein. Es erschließt nicht einen, es erschließt tausend neue Wege zur Natur. Runge fühlte das selbst. In seinen »Hinterlassenen Schriften«, die 1842 erschienen sind, findet sich folgende Stelle: »… Es drängt sich alles zur Landschaft, sucht etwas Bestimmtes in dieser Unbestimmtheit. Doch unsere Künstler greifen wieder zur Historie und verwirren sich. Ist denn in dieser neuen Kunst – der Landschafterei, wenn man so will – nicht auch ein höchster Punkt zu erreichen? der vielleicht noch schöner sein wird als die vorigen?«

Im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hat Philipp Otto Runge diese Worte geschrieben, aber noch weit später galt die »Landschafterei« in Deutschland als ein fast untergeordnetes Gewerbe, und man pflegte auf unseren Akademien die Landschafter nicht für voll zu nehmen. Diese Anstalten hatten allen Grund, die Konkurrenz der Natur zu fürchten, auf welche schon Dürer mit so ehrfürchtiger Einfalt hingewiesen hatte. Es ergoß sich ein Strom von jungen Leuten aus den staubigen Sälen der Hochschulen, man suchte die Dörfer auf, man begann zu sehen, man malte Bauern und Bäume und man feierte die Meister von Fontainebleau, die das alles schon ein halbes Jahrhundert vorher versucht hatten. Es war jedenfalls ein ehrliches Bedürfnis, welches dieser Bewegung zugrunde lag, aber es war eben eine Bewegung und sie konnte viele mitgerissen haben, denen die Akademie eigentlich nicht zu enge war. Man mußte abwarten. Von allen, die damals hinauszogen, sind inzwischen viele in die Städte zurückgekehrt, nicht ohne gelernt zu haben, ja vielleicht sogar nicht ohne von Grund aus andere geworden zu sein. Andere sind von Landschaft zu Landschaft gewandert, überall lernend, feine Eklektiker, denen die Welt zur Schule wird, – einige sind berühmt geworden, viele untergegangen, und es wachsen neue heran, die richten werden.

Nicht weit aber von jener Gegend, in welcher Philipp Otto Runge seinen Morgen gemalt hat, unter demselben Himmel sozusagen, liegt eine merkwürdige Landschaft, in der sich damals einige junge Leute zusammengefunden hatten, unzufrieden mit der Schule, sehnsüchtig nach sich selbst und willens, ihr Leben irgendwie in die Hand zu nehmen. Sie sind nicht mehr von dort fortgegangen, ja, sie haben es sogar vermieden, größere Reisen zu machen, immer bange, etwas zu versäumen, irgendeinen unersetzlichen Sonnenuntergang, irgendeinen grauen Herbsttag oder die Stunde, da nach stürmischen Nächten die ersten Frühlingsblumen aus der Erde kommen. Die Wichtigkeiten der Welt fielen ihnen ab und sie erfuhren jene große Umwertung aller Werte, die vor ihnen Constable erfahren hatte, der in einem Briefe schrieb: »Die Welt ist weit, nicht zwei Tage sind gleich, nicht einmal zwei Stunden; noch hat es seit Schöpfung der Welt zwei Baumblätter gegeben, die einander gleich waren.« Ein Mensch, der zu dieser Erkenntnis gelangt, fängt ein neues Leben an. Nichts liegt hinter ihm, alles vor ihm und: »Die Welt ist weit.«

Diese jungen Menschen, die jahrelang ungeduldig und unzufrieden auf Akademien gesessen hatten, »drängten sich« – wie Runge schrieb – »zur Landschaft, sie suchten etwas Bestimmtes in dieser Unbestimmtheit«. Die Landschaft ist bestimmt, sie ist ohne Zufall, und ein jedes fallende Blatt erfüllt, indem es fällt, eines der größten Gesetze des Weltalls. Diese Gesetzmäßigkeit, die niemals zögert und sich in jedem Augenblicke ruhig und gelassen vollzieht, macht die Natur zu einem solchen Ereignis für junge Menschen. Gerade das suchen sie, und wenn sie in ihrer Ratlosigkeit nach einem Meister verlangen, so meinen sie nicht jemanden, der fortwährend in ihre Entwicklung eingreift und durch ein Rütteln die geheimnisvollen Stunden stört, in denen die Kristallbildung ihrer Seele geschieht; sie wollen ein Beispiel. Sie wollen ein Leben sehen, neben sich, über sich, um sich, ein Leben, das lebt, ohne sich um sie zu kümmern. Große Gestalten der Geschichte leben so, aber sie sind nicht sichtbar, und man muß die Augen schließen, um sie zu sehen. Junge Menschen aber schließen nicht gerne die Augen, zumal wenn sie Maler sind: sie wenden sich an die Natur und, indem sie sie suchen, suchen sie sich.

Es ist interessant zu sehen, wie auf jede Generation eine andere Seite der Natur erziehend und fördernd wirkt; diese rang sich zur Klarheit durch, indem sie in Wäldern wanderte, jene brauchte Berge und Burgen, um sich zu finden. Unsere Seele ist eine andere als die unserer Väter; wir können noch die Schlösser und Schluchten verstehen, bei deren Anblick sie wuchsen, aber wir kommen nicht weiter dabei. Unsere Empfindung gewinnt keine Nuance hinzu, unsere Gedanken vertausendfachen sich nicht, wir fühlen uns wie in etwas altmodischen Zimmern, in denen man sich keine Zukunft denken kann. Woran unsere Väter in geschlossenem Reisewagen, ungeduldig und von Langerweile geplagt, vorüberfuhren, das brauchen wir. Wo sie den Mund auftaten, um zu gähnen, da tun wir die Augen auf, um zu schauen; denn wir leben im Zeichen der Ebene und des Himmels. Das sind zwei Worte, aber sie umfassen eigentlich ein einziges Erlebnis: die Ebene. Dia Ebene ist das Gefühl, an welchem wir wachsen. Wir begreifen sie und sie hat etwas Vorbildliches für uns, da ist uns alles bedeutsam: der große Kreis des Horizontes und die wenigen Dinge, die einfach und wichtig vor dem Himmel stehen. Und dieser Himmel selbst, von dessen Dunkel-und Hellwerden jedes von den tausend Blättern eines Strauches mit anderen Worten zu erzählen scheint und der, wenn es Nacht wird, viel mehr Sterne faßt, als jene gedrängten und ungeräumigen Himmel, die über Städten, Wäldern und Bergen sind.

In einer solchen Ebene leben jene Maler, von denen zu reden sein wird. Ihr danken sie, was sie geworden sind und noch viel mehr: Ihrer Unerschöpflichkeit und Größe danken sie, daß sie immer noch werden.

Es ist ein seltsames Land. Wenn man auf dem kleinen Sandberg von Worpswede steht, kann man es ringsum ausgebreitet sehen, ähnlich jenen Bauerntüchern, die auf dunklem Grund Ecken tiefleuchtender Blumen zeigen. Flach liegt es da, fast ohne Falte, und die Wege und Wasserläufe führen weit in den Horizont hinein. Dort beginnt ein Himmel von unbeschreiblicher Veränderlichkeit und Größe. Er spiegelt sich in jedem Blatt. Alle Dinge scheinen sich mit ihm zu beschäftigen; er ist überall. Und überall ist das Meer. Das Meer, das nicht mehr ist, das einmal vor Jahrtausenden hier stieg und fiel und dessen Düne der Sandberg war, auf dem Worpswede liegt. Die Dinge können es nicht vergessen. Das große Rauschen, das die alten Föhren des Berges erfüllt, scheint sein Rauschen zu sein, und der Wind, der breite mächtige Wind, bringt seinen Duft. Das Meer ist die Historie dieses Landes. Es hat kaum eine andere Vergangenheit.

Einst, als das Meer zurücktrat, da begann es sich zu formen. Pflanzen, die wir nicht kennen, erhoben sich, und es war ein rasches und hastiges Wachsen in dem fetten, faltigen Schlamm. Aber das Meer, als ob es sich nicht trennen könnte, kam immer wieder mit seinen äußersten Wassern in die verlassenen Gebiete, und endlich blieben schwarze schwankende Sümpfe zurück, voll von feuchtem Getier und langsam vermodernder Fruchtbarkeit. So lagen die Flächen allein, ganz mit sich beschäftigt, jahrhundertelang. Das Moor bildete sich. Und endlich begann es sich an einzelnen Stellen zu schließen, leise, wie eine Wunde sich schließt. Um diese Zeit, man nimmt das dreizehnte Jahrhundert an, wurden in der Weserniederung Klöster gegründet, welche holländische Kolonisten in diese Gegenden, in ein schweres, ungewisses Leben, schickten. Später folgen (selten genug) neue Ansiedelungsversuche, im sechzehnten Jahrhundert, im siebzehnten, aber erst im achtzehnten nach einem bestimmten Plan, durch dessen energische Durchführung die Ländereien an der Weser, an der Hamme, Wümme und Wörpe, dauernd bewohnbar werden. Heute sind sie ziemlich bevölkert; die frühen Kolonisten, soweit sie sich halten konnten, sind reich geworden durch den Verkauf des Torfs, die späteren führen ein Leben aus Arbeit und Armut, nah an der Erde, wie im Bann einer größeren Schwerkraft stehend. Etwas von der Traurigkeit und Heimatlosigkeit ihrer Väter liegt über ihnen, der Väter, die, als sie auswanderten, ein Leben verließen, um in dem schwarzen, schwankenden Land ein neues zu beginnen, von dem sie nicht wußten, wie es enden sollte. Es gibt keine Familienähnlichkeit unter diesen Leuten; das Lächeln der Mütter geht nicht auf die Söhne über, weil die Mütter nie gelächelt haben. Alle haben nureinGesicht: das harte, gespannte Gesicht der Arbeit, dessen Haut sich bei allen Anstrengungen ausgedehnt hat, so daß sie im Alter dem Gesicht zu groß geworden ist wie ein lange getragener Handschuh. Man sieht Arme, die das Heben schwerer Dinge übermäßig verlängert hat, und Rücken von Frauen und Greisen, die krumm geworden sind wie Bäume, die immer in demselben Sturm gestanden haben. Das Herz liegt gedrückt in diesen Körpern und kann sich nicht entfalten. Der Verstand ist freier und hat eine gewisse einseitige Entwickelung durchgemacht. Keine Vertiefung, aber eine Zuspitzung ins Findige, Stichlige, Witzige. Die Sprache unterstützt ihn dabei. Dieses Platt mit seinen kurzen, straffen, farbigen Worten, die wie mit verkümmerten Flügeln und Watbeinen gleich Sumpfvögeln schwerfällig einhergehen, hat ein natürliches Wachstum in sich. Es ist schlagfertig und geht gerne in ein lautes, klapperndes Gelächter über, es lernt von den Situationen, es ahmt Geräusche nach, aber es bereichert sich nicht von innen heraus: es setzt an. Man hört es oft weithin in den Mittagspausen, wenn die schwere Arbeit des Torfstichs, die zum Schweigen zwingt, unterbrochen ist. Man hört es selten am Abend, wo die Müdigkeit zeitig hereinbricht und der Schlaf fast zugleich mit der Dämmerung in die Häuser tritt.

Diese Häuser liegen an den langen, geraden »Dämmen« weit zerstreut; sie sind rot mit grünem oder blauem Fachwerk, überhäuft von dicken, schweren Strohdächern und gleichsam in die Erde hineingedrückt von ihrer massigen, pelzartigen Last. Manche kann man von den Dämmen aus kaum sehen; sie haben sich die Bäume vors Gesicht gezogen, um sich zu schützen vor den immerwährenden Winden. Ihre Fenster blitzen durch das dichte Laub wie eifersüchtige Augen, die aus einer dunklen Maske schauen. Ruhig liegen sie da, und der Rauch der Feuerstelle, der sie ganz erfüllt, quillt aus der schwarzen Tiefe der Türe und drängt sich aus den Ritzen des Daches. An kühlen Tagen bleibt er um das Haus herum stehen, seine Formen noch einmal größer und gespenstisch-grau wiederholend. Im Innern ist fast alleseinRaum, ein weiter, länglicher Raum, in dem sich der Geruch und die Wärme des Viehs mit dem scharfen Qualm des offenen Feuers zu einer wunderlichen Dämmerung mischen, in der es wohl möglich wäre sich zu verirren. Im Hintergrunde erweitert sich diese »Diele«, rechts und links erscheinen Fenster und geradeaus liegen die Stuben. Sie enthalten nicht viel Gerät. Einen geräumigen Tisch, viele Stühle, einen Eckschrank mit etwas Glas und Geschirr und die abgeschlossenen, großen, mit Schiebetüren versehenen Bettverschläge. In diesen Schlafschränken werden die Kinder geboren, vergehen die Sterbestunden und Hochzeitsnächte. Dorthin, in dieses letzte, enge, fensterlose Dunkel hat sich das Leben zurückgezogen, das überall sonst im ganzen Hause von der Arbeit verdrängt wurde.

Seltsam, unvermittelt fallen in dieses Dasein die Feste hinein, die Hochzeiten, die Taufen, die Begräbnisse. Steif und befangen stellen sich die Bauern um den Sarg, steif und befangen schleifen sie den Hochzeitstanz. Ihre Trauer geben sie bei der Arbeit aus und ihre Lustigkeit ist eine Reaktion auf den Ernst, den die Arbeit ihnen auferlegt. Es gibt Originale unter ihnen, Witzbolde und Gewitzigte, Zynische und Geisterseher. Manche wissen von Amerika zu erzählen, andere sind nie über Bremen hinausgekommen. Die einen leben in einer gewissen Zufriedenheit und Stille, lesen die Bibel und halten auf Ordnung, viele sind unglücklich, haben Kinder verloren und ihre Weiber, aufgebraucht von Not und Anstrengung, sterben langsam hin, vielleicht, daß da und dort einer aufwächst, den eine unbestimmte, tiefe, rufende Sehnsucht erfüllt – vielleicht, – aber die Arbeit ist stärker als sie alle.

Im Frühling, wenn das Torfmachen beginnt, erheben sie sich mit dem Hellwerden und bringen den ganzen Tag, von Nässe triefend, durch das Mimikry ihrer schwarzen, schlammigen Kleidung dem Moore angepaßt, in der Torfgrube zu, aus der sie die bleischwere Moorerde emporschaufeln. Im Sommer, während sie mit den Heu-und Getreideernten beschäftigt sind, trocknet der fertigbereitete Torf, den sie im Herbst auf Kähnen und Wagen in die Stadt führen. Stundenlang fahren sie dann. Oft schon um Mitternacht klirrt der schrille Wecker sie wach. Auf dem schwarzen Wasser des Kanals wartet beladen das Boot, und dann fahren sie ernst, wie mit Särgen, auf den Morgen und auf die Stadt zu, die beide nicht kommen wollen.

Und was wollen die Maler unter diesen Menschen? Darauf ist zu sagen, daß sie nicht unter ihnen leben, sondern ihnen gleichsam gegenüberstehen, wie sie den Bäumen gegenüberstehen und allen den Dingen, die umflutet von der feuchten, tonigen Luft, wachsen und sich bewegen. Sie kommen von fernher. Sie drücken diese Menschen, die nicht ihresgleichen sind, in die Landschaft hinein; und das ist keine Gewaltsamkeit. Die Kraft eines Kindes reicht dafür aus, – und Runge schrieb: »Kinder müssen wir werden, wenn wir das Beste erreichen wollen.« Sie wollen das Beste erreichen und sie sind Kinder geworden. Sie sehen alles in einem Atem, Menschen und Dinge. Wie die eigentümliche farbige Luft dieser hohen Himmel keinen Unterschied macht und alles, was in ihr aufsteht und ruht, mit derselben Güte umgibt, so üben sie eine gewisse naive Gerechtigkeit, indem sie, ohne nachzudenken, Menschen und Dinge, in stillem Nebeneinander, als Erscheinungen derselben Atmosphäre und als Träger von Farben, die sie leuchten macht, empfinden. Sie tun niemandem unrecht damit. Sie helfen diesen Leuten nicht, sie belehren sie nicht, sie bessern sie nicht damit. Sie tragen nichts in ihr Leben hinein, das nach wie vor ein Leben in Elend und Dunkel bleibt, aber sie holen aus der Tiefe dieses Lebens eine Wahrheit heraus, an der sie selbst wachsen, oder, um nicht zuviel zu sagen, eine Wahrscheinlichkeit, die man lieben kann.

Und da lagen nun vor den jungen Leuten, die gekommen waren, um sich zu finden, die vielen Rätsel dieses Landes. Die Birkenbäume, die Moorhütten, die Heideflächen, die Menschen, die Abende und die Tage, von denen nicht zwei einander gleich sind, und in denen auch nicht zwei Stunden sind, die man verwechseln könnte. Und da gingen sie nun daran, diese Rätsel zu lieben.

Fritz Mackensen

Inhaltsverzeichnis

Figuren-, Porträt-und Landschaftsmaler, Bildhauer und Radierer. Geboren 8. April 1866 in Greene, Braunschweig. Schüler von Peter Janssen, F. A. Kaulbach und Dietz. Begründer der Künstlerkolonie Worpswede (1889). 1908 Lehrer, 1910 bis 1918 Direktor der Kunstschule Weimar. Lebt in Worpswede.

»Meine Empfindung bleibt immer die gleiche. Sie kann sich nur im bewundernden Anschauen der Natur weiterbilden.« Dieses »bewundernde Anschauen« ist der Grundzug seines Lebens. Dieses »bewundernde Anschauen« wandte er schon 1884 auf das Land an, das er nicht vergessen konnte und zu dem er immer wieder zurückkam. In diesem »bewundernden Anschauen« wuchsen die Ziele, die er sich gestellt hatte und die Freunde, die ihn umgaben; sie strömten die Kraft von Idealen aus, die er selbst ihnen verlieh. So bekam die Freundschaft eine große Bedeutung für ihn. Gerne allein, aber vor Vereinsamung bang, suchte er immer nach Gleichgesinnten und fand sie. Mit einem lieben Genossen, dem Maler Otto Modersohn, kam er im Juni 1889 wieder nach Worpswede. Ein anderer sollte nachkommen. Man wartete auf ihn; aber statt seiner traf, in den ersten Tagen schon, sein gemeinsamer Abschiedsbrief an die Freunde ein: Alexander Hecking, der Bildhauer, von dem Mackensen so Großes erwartete, hatte sich im Münchener Hofgarten erschossen. Sein letzter Wille sicherte Mackensen die Möglichkeit, etwas unbekümmerter zu arbeiten. Mit diesem erschütternden Ereignisse, dem die Freunde verstört und hilflos gegenüberstanden, setzte die Worpsweder Lernzeit ein. Es war, als sollten sie noch einmal auf den Ernst des Berufes hingewiesen werden, dem Verzweiflung und Tod so nahe ist, solange er nicht das ganze Leben durchdrungen hat. Sie hätten dieses schmerzlichen Aufrufes kaum bedurft.

Sie gingen an die Arbeit, einer dem anderen helfend, einander begreifend, wetteifernd miteinander. Bald kam als dritter Hans am Ende hinzu. Und sie fühlten alle, daß dies der Anfang eines neuen Lebens war, und daß sie ganz ebenso wie jene Kolonisten, die aus dem Knechtdienst um der Freiheit willen herübergekommen waren, sich ein neues Land voll Heimat und Zukunft urbar machten. Der Sommer verging mit Schauen und Staunen. Unerwartet schnell war der Nachmittag da, an dem man zum letztenmal die liebgewordenen Wege durchs Moor ging, ein fortwährendes Abschiednehmen im Blick, der sich schwer trennen konnte. Niemand sprach. Endlich auf einer Brücke stand man still. Unten lag der Schiffgraben mit seinem schweren farbigen Wasser und in seiner Tiefe klang in reichen Spiegelbildern die Herrlichkeit des Herbstes und des Himmels an. Zusammengefaßt in dem engen Rahmen dieser Ufer, gleichmäßig überzogen von den dunklen Lasuren der ruhigen Wasserfläche, schien noch einmal alles Glück, das die letzten Wochen gebracht hatten, in einem Bilde vereint zu sein. Es wirkte so stark, daß in den Dreien, die da schweigsam und traurig beisammenstanden, fast gleichzeitig der Entschluß reifte, nicht mehr an die Akademie zu gehen und den Winter über in Worpswede zu bleiben. Mackensen, der für einige Tage nach Düsseldorf gereist war, schrieb, ungeduldig wieder zurückzukehren, in einem Brief an seine Freunde: »Kinder, wir wollen auf unserem Stück Erde zusammenhalten, wie die Kletten, um später dazustehen wie die Bäume in der Kunst.«

So brach der erste Worpsweder Winter an. In dem großen Bauernhofe der Witwe Behrens wurde den jungen Malern ein wohnliches Heim bereitet und man hielt sie dort wie die Söhne des Hauses. Hans am Ende war nur zeitweilig da, aber die beiden anderen erlebten das ganze langsame Verklingen des Herbstes, gingen zusammen durch die großen Stürme des November und fanden sich an den langen Abenden, wenn der Teekessel summte, in der warmen wohnlichen Stube ein. War man im Sommer und Herbst meistens schweigend draußen umhergegangen, jeder für sich suchend, findend und lauschend, so kam nun eine Zeit der Gespräche und der Auseinandersetzungen, die sich oft in dem vom Qualm der langen Pfeifen ganz unwegsam gewordenen Zimmer weit in die stürmische Nacht hinein ausdehnten. Was wurde da nicht alles erörtert! Die Eindrücke des Sommers stiegen auf, wurden verglichen, geprüft, aneinandergehalten. Man suchte sich klar zu werden, was an diesem und jenem Motiv das Zwingende, das Überzeugende war. Weshalb es wirkte und worin seine Wichtigkeit lag. Man gedachte Böcklins, der das Tiefste und Wesentlichste aus der Natur herausholte und der es so selig zu sagen verstand. Erinnerungen aus Rembrandt stiegen auf und verbanden sich damit; die Landschaft in Braunschweig mit dem großen Gewitter und die Radierungen, vor allem diese. Und wenn man, ganz erschöpft von Gesprächen, nicht mehr weiter konnte, las man. Man las Bücher aus Norden. Björnson besonders. Der schien etwas Verwandtes zu haben. Man begriff die harten, ragenden Bauernfiguren, man sah sie, man lebte unter ihnen. Man begriff diese Frauen, die einmal geliebt und später gearbeitet hatten. Und die ernste, choralartige Begleitung, mit welcher die nordische Natur und die Nähe eines nördlichen Meeres jene kargen, wie in Eichenholz geschnittenen Schicksale umgab, glaubte man vor den Fenstern zu hören … Immer wieder hörte man von einem neuen Buche, und jedes folgende brachte irgend etwas Großes, dem man zustimmte und daran man sich freute, hinzu. Die Welt wuchs. Man fühlte das Vorhandensein Gleichgesinnter überall auf den tausend verborgenen Wegen der Natur und, während man hier in der Entlegenheit dieses Moordorfs einschneite, war man auf einmal weniger allein.

So ließ man den Frühling kommen. Diesen ernsten, innigen Worpsweder Frühling, der mit dem Rostbraunwerden des Gagelstrauches fast wie ein Herbst beginnt, bis die unbeschreiblich hellen Grüns der Birken wie Knabenstimmen einfallen. Aber es kam noch zu keiner eigentlichen Arbeit. Der Eindrücke waren zu viele. Und was früher war, wußte niemand. Den beiden schien es, als hätten sie noch nie gemalt, als hätte überhaupt noch nie jemand gemalt, und es war unendlich schwer, den ersten Anfang zu machen. Man wußte genau, was man wollte, und Mackensen notiert einmal: »Ich habe gestern morgen Bilder gesehen, so originell, wie sie nur ein Millet gemalt hat; ein Leben in größter Einfachheit … dann die Frau, am Feuer sitzend, dann der Mann mit dem Kind! Es stürmen tausend Ideen (ausführbar) auf mich ein.« … Dieses »ausführbar« in Klammer ist bezeichnend. Es nimmt sich sehr zurückhaltend und unsicher aus und scheint froh, an keinen Zeitbegriff gebunden zu sein. Die Stunde war noch nicht gekommen. Ja, im Herbst des folgenden Jahres, 1890, mußte man sogar nach Hamburg gehen, um Geld zu verdienen. Mackensen malte Porträts. Modersohn machte den zaghaften Versuch, im Hamburger Kunstverein drei kleine Landschaften auszustellen. Aber die Bilder wurden nicht aufgehängt, im Gegenteil; man stellte sie ihm auf einem leeren Kohlenwagen wieder zu.

Und als der Frühling kam, kehrten beide, mit einem befreiten Atemholen, nach Worpswede zurück, das sie nun schon ganz als ihre Heimat betrachteten. Nun kam ein Jahr gemeinsamer Arbeit. Unzählige Studien wurden gemalt. Modersohn, dessen Art es entsprach, alle starken Eindrücke in raschen Daten festzustellen, brachte manchen Tag bis zu sechs Blätter mit nach Hause. Eine Weile lang wurde Mackensen mitgerissen; ein Wettlauf entstand, bei dem er unterlag. Er blieb zurück, holte Atem und besann sich auf sich selbst. Hier begann jeder der beiden Freunde seinen eigenen Weg zu gehen. Hatten sie bisher wie aus einer Kraft gelebt, so hielten sich ihre gesonderten Kräfte nunmehr das Gleichgewicht. Sie hörten auf, eine und dieselbe Straße zu teilen, aber sie bekamen immer mehr das Gefühl, dasselbe Land nach zwei verschiedenen Seiten hin zu erforschen. Das war eine neue, reiche Gemeinsamkeit: denn, daß es ein weites Land sei, wollten sie.

Es zeigt sich immer wieder, daß die künstlerischen Ereignisse sich, weit unter der Oberfläche des momentanen Lebens, in einer gleichsam zeitlosen Tiefe vollziehen. Während Mackensen noch damit beschäftigt war, Studien zu malen, die ihm schwer fielen und ihn bedrückten, waren seine Kräfte tiefinnerlich schon um ein werdendes Bild versammelt, das er dann im Herbst in verhältnismäßig kurzer Zeit heruntermalte. Es war schon fertig in ihm, als er vor die Leinwand trat. Es hatte vielleicht schon im Frühjahr, als Idee, irgendwie in ihm geblüht, inzwischen war der Sommer vergangen und nun, im Herbst, fiel es von ihm ab, reif, schwer, ausgewachsen, in Einklang mit der ganzen Natur und mit allen Bäumen dieses Herbstes. Man kann dieses Bild nicht besser kennzeichnen, als es durch diese Übereinstimmung mit dem Gange des Jahres geschieht. Es gleicht einer nordischen Frucht, einem Herbstapfel mit gesunder, starker, farbiger Schale, dessen Duft schon seinen Geschmack ahnen läßt: eine herbe Saftigkeit und zugleich etwas von jener verhaltenen Süße, wie sie gewisse dunkelrote Rosen bei Einbruch der Nacht ausströmen. So ist dieses Bild, welches, im Besitz der Bremer Kunsthalle, »Der Säugling« heißt; Mackensen hat es öfters auch die Frau auf dem Torfkarren genannt. Diese beiden Namen geben seinen Inhalt: eine Frau, auf dem Torfkarren sitzend, säugt ihr Kind. Das ist alles, das heißt, es ist der Anlaß zu allem, was dieses Bild an Größe, Schlichtheit und Schönheit enthält … Hier hat er miteinemWort gesagt, was er später in längeren Sätzen wiederholt hat.

Hier hätte man fragen können: »Wo ist Mackensen hergekommen?« Wer ist es, der dieses Bild gemalt hat? Erinnern wir uns, daß es ein junger Mann ist aus dem Flecken Greene im Braunschweigischen, sechsundzwanzig Jahre alt, auf dem Lande wohnend, unter Bauern. Bei Fritz August Kaulbach und bei Dietz hat er gearbeitet, aber man merkt, daß er vergessen hat, was die ihm sagen konnten. Und außer ihnen hat ihm kaum jemand etwas gesagt …

Und Bilder? Bilder hat er wenige gesehen. Bis zu seinem achtzehnten Jahre keine. Dann eine Handzeichnung von Holbein, später in München manches: Tizian, Dürer, Böcklin und Feuerbach. Vielleicht einmal einige Reproduktionen nach Millet. Aber hindert das zu fragen: »Wo ist Mackensen hergekommen?« Es ist immer dieselbe Frage. Und die Antwort heißt: Aus sich. Aus den rätselhaften Tiefen der Persönlichkeit. Aus Vätern und Müttern, aus vergessenen Schmerzen und Schönheiten, aus vergangenen Zufällen und unvergänglichen Gesetzen.

Man betrachte dieses Bild. Man präge sich diesen ruhigen Kontur ein, den Ausdruck dieses Gesichtes, auf dem die Arbeit verklingt, um der Liebe Platz zu machen, man sehe sich diese Hände an, wie sie sich groß und ruhend über dem Kinde schließen, – man wird mir zugeben, daß das lauter noch ungesagte Dinge sind, die sich hier aussprechen. Und man wird nicht umhin können zu bewundern, wie ruhig und selbstverständlich sie das tun, wie reif, ohne übertriebene Lautheit, ohne Betonung.

»Unsere Augen sehen gesund und frei« – schreibt Mackensen einmal. Und dieses Bild ist voll von diesem gesunden Sehen. Gesundheit ist Gleichgewicht. Und hier, in diesem Bilde, ist Gleichgewicht. Gleichgewicht in der Raumverteilung, in Form und Farbe. Die Farbe ist schwer, nicht ganz frei in der Empfindung, das einzige Zögernde in dem Bilde. Aber diese Vorsichtigkeit trägt nur dazu bei, das still zurückhaltende, abwartende Wesen dieses Werkes zu steigern.

Es ist ein Devotionsbild des Protestantismus. Keine Madonna, eine Mutter; die Mutter eines Menschen, der lächeln wird; die Mutter eines Menschen, der leiden wird; die Mutter eines Menschen, der sterben wird: die Mutter eines Menschen.

Auf den Ausstellungen vom Jahre 1895 hat dieses Bild keine Rolle gespielt. Vielleicht weil es schlecht gehängt worden ist, besonders aber weil gleichzeitig ein ganz großes Bild desselben Künstlers ausgestellt war, das, obwohl es, mit seinen etwa 40 Figuren, nicht an die Größe des Mutterbildes heranreicht, im Leben und in der Entwicklung Mackensens eine wichtige Stelle einnimmt. Es ist jenes Bild, das zu malen er sich entschloß, als er das erste Mal nach Worpswede kam. Damals sah er das Missionsfest in dem benachbarten Schlußdorf, und im Jahre 1887 sah er es wieder. Er schrieb darüber an Otto Modersohn: »Die Leute schon so zu sehen ist famos; nun denke Dir aber diese interessantesten Leute bei einem Missionsfest, tief andächtig, unter freiem Himmel. Heute morgen fuhren wir per Wagen nach einem nahen Dorf, und ich hörte bis 6 Uhr abends vier Prediger. Das heißt, ich skizzierte während dieser Predigten die andächtigen Leute. Ich bin ganz selig in dem Gedanken, später ein Bild davon malen zu können …«

Er ahnte damals noch nicht, was es heißen würde, dieses Bild zu malen. Es war keine Seligkeit. Es war ein Kampf.

Gleich nachdem »Der Säugling« beendet war, ging er daran. Die Riesenleinwand stand meistens im Freien, nur im ärgsten Winter auf der Diele eines Bauernhauses. An ein Atelier war nicht zu denken. An die Kirchenmauer gelehnt, stand das Bild, Tag und Nacht. Zeitig früh, im kühlen Morgenschatten malte er. Und der Herbst war da mit seinen Stürmen. Malen hieß frieren. Malen hieß mit dem Winde ringen wie Jakob mit dem Engel des Herrn. Malen hieß nachts aufspringen und stundenlang draußen bei dem Bilde stehen, wenn der Sturm es zu stürzen drohte. Das hieß malen. Wer hat schon so gemalt?

Im nächsten Sommer, als das Bild, um der Modelle willen, in Selsingen, auf der Geest, stand, ging es nicht viel besser. Ungewöhnlich früh setzte der Herbst des Jahres 1893 ein. Und dazu die inneren Kämpfe, die Zweifel und Hoffnungslosigkeiten, die bei einer so kolossalen Aufgabe nicht ausbleiben konnten. Vielleicht, so schien es, hätte das Bild kleiner und zu Hause gemalt werden müssen, mit Studien nach der Natur. Es hatte etwas Entmutigendes, mit dieser Riesenleinwand hinter den Modellen herzuziehen, wie mit einem ungeheuren Menschenkäfig. Und jahrelang im Winde zu stehen und zu frieren.

Mackensen sah sich nach jemandem um, der helfen könnte … Eine Weile dachte er sogar daran, nach München zu Uhde zu gehen. Aber schließlich ist er doch allein, ohne Hilfe, fertig geworden. In Berlin, wo er, durch Vermittlung Bokelmanns, ein Atelier in der Akademie erhalten hatte, vollendete er in den folgenden Wintern das große, schwere Bild. Er nannte es »Gottesdienst im Freien«. Und ein »Gottesdienst im Freien« waren diese drei Arbeitsjahre wirklich für ihn gewesen. Er hat sich ihn nicht leicht gemacht, seinen Gottesdienst. Wie ein Knecht hat er seinem Gotte gedient, mit der Frömmigkeit eines Asketen und Kreuzfahrers. Nicht mit Worten, mit der Tat.

Wie sollte man es anders als freudig begrüßen, daß man in dem Bilde Spuren jenes Ringens erkennt, aus dem es entstanden ist? Sollte nur der Sieg ein Denkmal haben und der Kampf keines?

Der »Gottesdienst« war für Mackensen auch der erste Schritt in die größere Öffentlichkeit. Bekannt werden mußte in diesem Falle heißen: berühmt werden; wenigstens für München gilt dies, für Bremen, wo die Bilder zuerst ausgestellt waren, noch nicht. Dort sah sie, mit den Bildern der anderen »Worpsweder«, Herr von Stieler, der Präsident der Münchener Genossenschaft, und er bot den fünf Malern, die jetzt in Worpswede wohnten, einen besonderen Saal im Glaspalast des Jahres 1895 an. Sie kamen, und sie waren das Ereignis der Saison. Mackensen und Modersohn vor allem. Modersohn vielleicht noch mehr. Denn für Mackensen gab es auf den ersten Blick Anklänge; das Publikum, das ja viel gesehen hat, konnte, da es flüchtig zu sehen liebt, an irgendeinen Armeleutemaler denken. Viele erinnerten an Uhde. Modersohn aber konnte man sich, auch bei oberflächlichem Zusehen, nicht erklären … Staunend kaufte man seinen »Sturm im Teufelsmoor«. Mackensen aber erhielt, obwohl er noch gar keine Auszeichnung besaß, für den »Gottesdienst im Freien« die große goldene Medaille.

Aber es ist fast belanglos, wie die Öffentlichkeit sich zu diesen stillen, einsamen Arbeitern stellte. Hätte sie sich gesträubt, es wäre auch nicht anders gewesen. Diese Leute wußten ihren Weg und fuhren fort, ihn zu gehen.

Mackensens Weg geht geradeaus auf den Menschen zu, auf den Menschen dieser einsamen schwarzen Erde, auf der er lebte. Wo er in die Natur sah, fand er scharf umrissene Einzeldinge, aber in den Menschen, in diesen stillen nordischen Gestalten, war alles zusammengefaßt, was er suchte. Es gibt Künstler, die, wenn sie Musik hören, plötzlich einen Charakter, eine Szene, eine Stimmung begreifen, die ihnen lange unfaßbar schien: Ein Lied war imstande, die weithin zerstreuten Strahlen zu sammeln, was in der Natur entfernt oder streng getrennt nebeneinanderliegt, zu vereinen, und sie empfangen von ihm, fast vollendet, was ihnen zu schaffen unmöglich schien. Was für diese Künstler die Musik ist, das ist für Mackensen die Figur: der Extrakt der Landschaft. Wo er nur Landschaften gibt, hat man das Gefühl von etwas Verdünntem, Abgeschwächtem, Leerem. In seinen landschaftlichen Zeichnungen drängt sich dies, bei aller Trefflichkeit, ganz besonders auf. Diese Blätter wirken wie Seiten, die mit einer großen, sicheren Handschrift dicht beschrieben sind. Das Bildhafte fehlt, das Starke, Gesammelte, Konzentrierte, diese malerische Expansivkraft, die sofort wieder da ist, wo es sich um eine figürliche Darstellung handelt. Und doch ist Mackensen kein Menschenmaler; er hat keine Überlegenheit über das menschliche Gesicht, und Porträts setzen ihn in Verlegenheit. Wohl konnte er jene Menschen malen, deren Schicksale, nach dem Worte Taines, aus der Beeinflussung der Natur entspringen und nur aus ihr. Kulturmenschen, Leute aus der Stadt sind Heimatlose für ihn, und Gott weiß woher ihre Schicksale stammen. Es fehlt ihm an Fähigkeit und an Freude, das zu erforschen. Sie muten ihn an wie abgeschnittene Blumen, die man aus einem fernen, fremden Lande geschickt bekommt. Sie sagen ihm nichts oder doch nur einen Anfangsbuchstaben, und er hat keine Lust, weiterzuraten; er müßte den Boden sehen, auf dem sie gestanden haben, die Luft, die um sie war, das Licht, das sie erwärmt, und den Regen, der sie verdunkelt hat, um sich für sie interessieren zu können. Und ähnlich wie er vor solchen Blumen nicht als Künstler stünde, sondern einfach als der und der, so ist es auch bei Aufgaben dieser Art das Private, Zufällige, gleichsam das Bürgerliche, das, indem es spricht, den Künstler in ihm stört und kränkt.

Mensch (im banalen Sinne genommen) und Künstler sind ja nie ein und dieselbe Person. Der Künstler ist das Wunderbare, der Mensch das Erklärliche; der Mensch ist in dem Flecken so und so geboren, der den Künstler gar nicht interessiert; der Mensch ist, aus was für Verhältnissen er auch kommen mag, doch immerhin Produkt dieser bestimmten Verhältnisse, selbst dann, wenn er sie widerlegt. Den Künstler aus diesen Verhältnissen heraus ableiten zu wollen, ist falsch, schon deshalb, weil er sich überhaupt aus nichts ableiten läßt. Er ist und bleibt das Wunder, die unbefleckte Empfängnis ins Seelische übertragen; das, wovor alle staunend stehen, am meisten vielleicht er selbst.

Otto Modersohn

Inhaltsverzeichnis

Maler, geb. 22. Februar 1865 Soest, studierte 1884/88 in Düsseldorf (Dücker) 1888 in München, 1888/89 in Karlsruhe (Baisch), lebte 1889 bis 1908 in Worpswede. 1901 Heirat mit Paula Becker. Seit 1908 in Fischerhude ansässig. Malt hauptsächlich Landschaften, gelegentlich auch Figurenbilder und Bildnisse. Starb am 10. März 1943 in Rothenburg.

Ein bekannter Kritiker schrieb am 15. Oktober 1895: »Der Erfolg, den die Maler von Worpswede auf der heurigen Jahresausstellung im Münchener Glaspalast errangen, hat in der Geschichte der neueren Kunst nicht seinesgleichen. Kommen da ein paar junge Leute daher, deren Namen niemand kennt, aus einem Ort, dessen Namen niemand kennt, und man gibt ihnen nicht nur einen der besten Säle, sondern der eine erhält die große goldene Medaille und dem anderen kauft die Neue Pinakothek ein Bild ab. Für den, der irgend weiß, wie ein Künstler zu solchen Ehren sonst nur durch langjähriges Streben und gute Verbindungen kommen kann, ist das eine so fabelhafte Sache, daß er sie nicht glauben würde, hätte er sie nicht selbst erlebt. Niemals ist eine Wahrheit so unwahrscheinlich gewesen.«

Diese unwahrscheinliche Wahrheit war vor allem Otto Modersohn. Er war mit nicht weniger als acht Bildern vertreten, acht rasch hintereinander gemalten Bildern, in denen alles Glanz, Klang und atemraubende Bewegung war … Aber man sah auf den ersten Blick, daß sieeinMensch in sich trug, ein schauender Mensch mit einer weiten Seele, in der alles Farbe und Landschaft wurde. Man stand vor Erlebnissen. Es waren confessions, was da gegeben war. Bekenntnisse in Versen, in breiten, langzeiligen, rauschenden Versen. Die Sprache war neu, die Wendungen ungewöhnlich, die Kontraste klangen aneinander wie Gold und Glas. Man hatte ähnliches nie gesehen, man war beunruhigt, betroffen, ungläubig. Bis jemand den Namen Böcklin aussprach. Freilich, jeder behauptete, diesen Namen auf der Zunge gehabt zu haben; Böcklin: damit war alles gesagt. Einige Vorsichtige aber meinten: Nein, nicht alles. Und heute fühlt man sogar: nichts.

Nein, es war wirklich nichts damit gesagt. Ein bekannter Name war neben einen unbekannten gestellt worden. Nun standen sie zum ersten Male nebeneinander. Und? Und die Bilder des Unbekannten waren erklärt, mit Etikette versehen, chronologisch eingeordnet. Und? Und man konnte das Weitere ruhig abwarten. – Von diesem Weiteren wird hier die Rede sein.

Es genügt, kurz zu notieren, daß Otto Modersohn, neunzehn Jahre alt, Münster verließ und die Akademie in Düsseldorf bezog, wo er vier Jahre arbeitete. Daß er dort eine liebevolle Teilnahme bei Professor Dücker und Fritz Mackensens Freundschaft gewann und mit ihm und Alexander Hecking im Jahre 1888 nach München kam. In München sah er Böcklins »Meeresstille« und das kleine, schmeichelnd weiche Bild in der Schackgalerie lange an, ging aber dann für ein Jahr zu Professor Baisch nach Karlsruhe, wo er ebenso unbefriedigt blieb wie früher in Düsseldorf. Das Resultat dieser letzten Jahre lautet, kurz zusammengefaßt: es muß anders werden. Und nun ist zu erzählen, wie es anders wurde, ganz anders.

Worpswede begann; es ist schon gesagt worden wie. Es war von jenem Herbst die Rede, da drei junge Maler auf einer Brücke standen und nicht Abschied nehmen konnten; von dem Winter, der da kam mit langen Abenden und Gesprächen und mit Büchern, die man fürs Leben liebgewann; von dem anderen Winter in Hamburg und davon, daß keiner recht beginnen konnte. Auch für Otto Modersohn war es nicht leicht anzufangen. Wohl war ein Wunder geschehen. Eines von jenen Wundern, die geschehen müssen in jedem Künstlerleben, damit es sich ganz entfalten könne. Eine Sprache war ihm gegeben worden, eine eigene Sprache … Aber nun lag die eigentliche Arbeit erst vor ihm. Er fühlte es vielleicht in den ersten Wochen schon, daß hier in der seltsamen, geheimnisvoll reichen Natur Worpswedes seine Sprache auf ihn wartete, er begegnete auf seinen Wegen tausend Ausdrücken für tausend Erlebnisse seiner Seele und er erkannte sie auf den ersten Blick. Hier war ein Land, mit dessen Dingen er sich sagen konnte. Hier waren Morgen voll Hoffnung und Heiterkeit und Nächte voll Sterne und Stille. Tage brachen an, in denen Unruhe war, Wucht und Sturm und die Ungeduld junger Pferde vor dem Gewitter. Und wenn es Abend wurde, so war eine Herrlichkeit in allen Dingen, gleichsam ein flutendes Überfließen, wie bei jenen Fontänen, bei denen eine jede Schale sich füllt, um sich rauschend in eine tiefere zu ergießen. Und immer, wenn dieser Überschwang verklungen war, kam eine Stunde, die noch nicht Nacht war und nicht mehr Tag. Der Glanz war noch da, aber er blendete nicht mehr. Er lag still an die Dinge geschmiegt und schien aus ihren Poren auszuströmen in die lautlos dunkelnde Luft. Eigentümlich vereinfacht waren die Konturen der Bäume; alles Kleinliche war von ihnen genommen. Und die Nachtigall, die in ihnen zu schlagen begann, erhob ihre Stimme; und ihre Stimme ging über die Ebene hin, als ob es die Stimme eines großen Vogels wäre.

Erinnerungen stiegen auf. Erinnerungen an Kirchen und Gärten, Könige und Kinder von Königen. Hier war alles wiedergefunden, was einmal so lieb und nahe und wichtig war; und alles war hier an jeder Stelle. Man mußte nicht mehr von einem zum anderen gehen, von der Kirche in den Garten und vor die Stadt und in den Rathaussaal. Dieses Land hatte keine Historie gehabt. Aus langsam sich schließenden Sümpfen war es aufgewachsen, und die Leute, die sich; arm und elend, darin niederließen, hatten keine Geschichte. Und doch schien alle Vergangenheit und die Pracht aller Vergangenheit irgendwie darin enthalten zu sein. Als hätte man ein farbiges Zeitalter zerstampft und dann in die Sümpfe verrührt, aus denen diese Welt entstanden war. Der Boden war schwarzbraun, fast schwarz, aber er konnte sich dem Rot zuneigen oder dem Violett, einem Rot und einem Violett, wie es nur in alten Brokaten gleich schwer und leuchtend zu finden war. Oft war er weithin mit Heide überzogen, und das gab ihm eine rauhe Oberfläche, die bald stark farbig, bald verblichen schien und fleckig, hell und dunkel, wie ungleichmäßig aufgekämmter Sammet. Und neben der Heide stand in weiten Streifen ein weiches, wehendes Gras, blaß, blond, immer bewegt, und ohne Glanz. Im Herbst vor allem war es so. Die Birken standen da und konnten, gleich weißverkleideten Heiligen, das Licht kaum unterdrücken, das in ihnen war. Ihre Stämme enthielten alles Weiß der Welt, nach geheimnisvollen Gesetzen geordnet. Da war das Weiß der Lilien, in dem immer etwas vom Mondschein schimmert, da war das schattige Weiß, wie es im menschlichen Auge ist, und das rötliche, gleichsam erregte Weiß mancher Rosenblätter. Da waren Weiße, die nie jemand gesehen hatte, und die man nicht nennen konnte; so besonders waren sie. Und wenn man zu Füßen der Birke nur ein wenig die Erde hob, so sah man Wurzeln, gekleidet in ein großes, rauschendes Rot, das Rot mächtiger Könige, das Rot Tizians und Veroneses. Und man hatte das Gefühl, als müßte man nur irgendwo die schwankende Kruste dieses Landes aufreißen, um die Farben aller Feste und den Glanz urweltlicher Sommertage an die hundert Wurzeln gebunden zu finden. Aber wenn man ein Stück weiterging und an den Schiffgraben trat, in welchem regloses Wasser lag wie ein Spiegel aus dunkelblauem Stahl, da konnte man auch denken, daß unter allem, unter Wiesen und Wegen und Hainen, derselbe gläserne Abgrund stand, in den eine buntdunkle Welt schwer und hilflos hinunterhing.