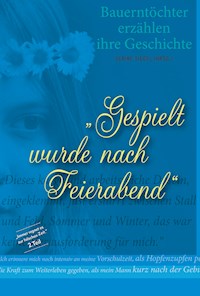

Gespielt wurde nach Feierabend E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: LV Buch

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch ist die Fortsetzung zu Teil 1 der Bauerntöchtergeschichten "Immer regnet es zur falschen Zeit". Während der erste Band die Lebensgeschichten von Bauerntöchtern aus Süddeutschland enthielt, erzählen in Teil 2 vor allem Frauen, die auf Bauernhöfen im Norden Deutschlands aufgewachsen sind. Die autobiografischen Erzählungen wurden dabei weitestgehend unverändert übernommen. Sie vervollständigen das Bild von der Landwirtschaft und dem Leben auf den Höfen in den sechziger Jahren, wie es von den Bauerntöchtern in den alten Bundesländern erlebt wurde. Der Hintergrund der Geschichten ist die Zeit des beginnenden Strukturwandels mit der Devise "Wachsen oder Weichen". Die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Höfe - eher kleinbäuerliche Betriebe in Süddeutschland und schon damals größere, spezialisierte Höfe in Norddeutschland - führen durchaus zu unterschiedlichen Tendenzen im Erleben der Kindheit und Jugend.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 286

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bauerntöchter erzählen ihre Geschichte

„Gespielt wurde nach Feierabend“

Ulrike Siegel (Hrsg.)

Inhalt

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Impressum

Bauerntöchter gesucht ...

..., die in den sechziger Jahren auf einem Hof aufgewachsen sind und die bereit sind, für einen Folgeband von „Immer regnet es zur falschen Zeit – Bauerntöchter erzählen ihre Geschichte“ über ihr Leben zu schreiben.

Da das erste Bauerntöcher-Buch aufgrund meiner eigenen Herkunft überwiegend Lebenswege von Frauen enthält, die auf Höfen in Süddeutschland aufgewachsen sind, wurde bei Buchpräsentationen immer wieder diskutiert, inwieweit das Erlebte regionstypisch sei. Das Interesse an Geschichten aus Nord- und Ostdeutschland war geweckt und der Anstoß zu diesem Band gegeben, in dem nun überwiegend Frauen aus dem Norden erzählen. Die doch sehr spezifische Thematik der Bauerntöchter in der DDR der sechziger Jahre hätte den Rahmen dieses Buches gesprengt und wird deshalb in einem Folgeband im Frühjahr 2005 erscheinen.

Mit obiger Annonce in landwirtschaftlichen Wochenblättern und der Wochenzeitung „Die Zeit“ habe ich den Kontakt zu den Autorinnen dieses Buches gefunden. Auch diesen Beiträgen liegt der Arbeitstitel „Der Apfel fällt meist weit vom Stamm“ zu Grunde, also die Frage nach dem Erleben der Kindheit auf dem Hof und nach der heutigen Nähe oder Entfernung zum elterlichen, bäuerlichen Stamm. Die autobiografischen Erzählungen wurden dabei weitestgehend unverändert übernommen. Sie vervollständigen das Bild von der Landwirtschaft und dem Leben auf den Höfen in den sechziger Jahren, wie es von den Bauerntöchtern in den alten Bundesländern erlebt wurde. Aus verschiedenen Blickwinkeln setzen sich die Frauen mit ihrem Bauerntochter-Sein und dessen Bedeutung für ihr Leben auseinander. Dabei wird die gesamte Vielfalt des Erlebens nachvollziehbar. Eine Kindheit als Bauerntochter war in der Regel weder nur behütet und schön noch ausschließlich hart und entbehrungsreich, sondern bei den meisten von allem etwas.

Der Hintergrund der Geschichten ist die Zeit des beginnenden Strukturwandels mit der Devise „Wachsen oder Weichen“. Die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Höfe – eher kleinbäuerliche Betriebe in Süddeutschland und schon damals größere, spezialisierte Höfe in Norddeutschland – führen durchaus zu unterschiedlichen Tendenzen im Erleben der Kindheit und Jugend.

Die Grundthemen sind dieselben: das Verständnis bäuerlicher Arbeit, Naturnähe, Umgang mit Tieren, Mitarbeit auf dem Hof, Pflege von Traditionen, Drang nach Fortschritt, Entscheidung für oder gegen ein Leben als Bäuerin, Nähe oder Distanz zu den bäuerlichen Wurzeln. Spannend ist jedoch die Unterschiedlichkeit des Erlebens – zwischen Norden und Süden, aber auch zwischen den Schwestern Ilse und Helga, Magdalene und Barbara, Gudrun und Hilde sowie Barbara, Maria, Martina und Monika.

Bei aller Vielfalt der heutigen Lebenswelten haben die Bauerntöchter, unabhängig von ihrer regionalen Herkunft, vor allem eines gemeinsam: die Gabe, ihr Leben in die Hand zu nehmen und aus allem das Beste zu machen.

Ich danke allen Autorinnen, die sich auf dieses Buchprojekt eingelassen haben, für das Vertrauen und die Offenheit, mit der sie einen Blick in ihre Lebenswelt ermöglichen, und für die Zeit, die sie für das Schreiben ihrer Geschichte verwendeten. Letztendlich haben sie dieses Buch erst möglich gemacht.

September 2004

Ulrike Siegel

Drei Töchter und kein Stammhalter

„War ich je beim Griechen oder Chinesen essen gewesen oder hatte modernes Tanztheater gesehen?“

Drei Mädchen waren wir – drei Töchter und kein Stammhalter. Zum ersten Mal seit vielen Generationen auf dem Hof kein männlicher Hoferbe: welch ein Drama, über das aber natürlich nie öffentlich geklagt wurde. Zum Glück waren die sechziger Jahre ja eine Zeit der großen Veränderungen, auch wenn diese auf dem Land – besonders im konservativ-katholisch geprägten Gebiet unserer emsländischen Heimat – erst viel später und mit vielen Abstrichen ankamen. Doch diese Veränderungen machten es tatsächlich möglich, dass auch die Tochter eines Tages den Hof übernahm, ohne dass man erst verzweifelt nach einem möglichen Schwiegersohn Ausschau halten musste, der fähig war, einen Hof zu führen.

Es zeichnete sich schnell ab, dass ich – obwohl die Erstgeborene – diese Tochter sicher nicht sein würde. Meine Welt waren eher die Bücher und das Haus, die meiner Schwester der Hof und die Weite draußen. Unsere jüngste Schwester schwebte als Nesthäkchen irgendwo dazwischen. Während die berufliche Zukunft meiner Schwestern eher auf den Hof und dessen Weiterbestehen zulief, habe ich mein Abitur gemacht und überlegt, was aus mir werden sollte. Was ich schließlich machte, hatte es in unserer gesamten Familie noch nie gegeben und sorgte sowohl innerfamiliär wie auch in unserem katholischen Umfeld hinlänglich für Verblüffung: Ich begann mit einem Studium der Evangelischen Theologie, motiviert und geprägt durch unseren damaligen Gemeindepastor, der in der Zeit meiner Pubertät und Jugend einen großen Einfluss auf mich hatte. Zwar war ich interessiert an der Theologie und auch an Gemeindearbeit, trotzdem konnte ich mir nicht recht vorstellen, jemals als Pastorin zu arbeiten, was mich zu diesem frühen Zeitpunkt wenig berührte. Es gab ja noch viele Möglichkeiten, auf diesem Studiengang aufbauend, etwas ganz anderes zu machen.

Die Zeit meines Studiums brachte mich mit einer völlig neuen Welt weit weg vom Bauernhof in Berührung. Unter all den vielen Akademikerkindern hatte ich viele Minderwertigkeitskomplexe. Ich merkte, dass sie ganz anders aufgewachsen waren als ich – mit Literatur, Oper und Theater, Urlaub und Großstadt. War ich je beim Griechen oder Chinesen essen gewesen oder hatte modernes Tanztheater gesehen? Auch einen Bioladen hatte ich – als Landkind völlig vertraut mit der natürlichen Produktion von Fleisch, Milch, Gemüse und Brot – noch nie betreten, geschweige denn an Friedenskundgebungen und Demonstrationen, wie sie in den achtziger Jahren in den Uni-Städten an der Tagesordnung waren, teilgenommen.

Vielleicht hat das alles weniger mit dem Bauernhof als vielmehr mit der Tatsache zu tun, dass ich schlicht aus einer sehr ländlichen Region stammte. Doch ich kam mir oft genug vor wie die sprichwörtliche „Landpomeranze“, die von nichts eine Ahnung hatte und sich vieles, was für andere völlig selbstverständlich war, jetzt erst aneignen musste. Ich konnte nicht ahnen, dass ich natürlich ein ganz anderes Wissen mitbekommen hatte, das für mein späteres Leben noch von erheblichem Belang sein sollte.

Manchmal war es, als ob man in zwei Welten lebte: während des Semesters in der akademischen Welt der Uni, in den Semesterferien zu Hause auf dem Hof. Beides hatte seinen eigenen Reiz. Ich weiß noch genau, wie ich die Wochen zu Hause immer genossen habe, gerne Obst und Gemüse aus dem Garten mit eingemacht und Marmelade gekocht habe, die bei meinen Mitstudenten sehr beliebt war, genauso wie die Eier und der Schinken, die ich am Ende der Ferien mitbrachte. Doch geredet über den Hof und das Leben zu Hause habe ich wenig. Ich bildete mir ein, keiner könnte so richtig nachvollziehen, wie es mir ging. Dass meine bis heute beste Freundin aus der Studienzeit, die aus einer typischen Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet kam, sich mit ähnlichen Gedanken herumschlug, haben wir erst festgestellt, als wir beide schon längst mit dem Studium fertig und beruflich etabliert waren.

Nie hätte ich früher geahnt, wie wertvoll mir meine Kindheit auf dem Land und auf dem Hof einmal werden würde. Heute kann ich deutlich erkennen, dass sie mich natürlich ganz wesentlich geprägt und befähigt hat, meinen Beruf so auszuüben, wie ich es heute tue. Ich bin inzwischen froh und dankbar, dass ich so natur- und wirklichkeitsnah aufgewachsen bin, dass ich die Freuden, Sorgen und Nöte der Landwirtschaft und der Selbstständigkeit kennen gelernt habe. Nichts war selbstverständlich oder abgesichert wie in einer Familie, bei der der Vater an jedem Monatsende immer das gleiche Gehalt ausgezahlt bekam. Dass das Leben von vielen verschiedenen Faktoren wie dem Wetter, Erfolgen bzw. Misserfolgen in der Ernte oder Viehzucht abhängen kann, sieht man in der Landwirtschaft Tag für Tag.

Auch woher das kommt, was wir essen – heute vielen Menschen mühsam genug zu vermitteln –, war uns Kindern auf dem Hof immer klar. Wir tranken die Milch von eigenen Kühen, aßen Fleisch aus eigener Schlachtung und Eier von unseren Hofhühnern. Tiere bekamen keine Kosenamen, denn sie waren Nutzvieh. Hühner und Enten wurden geschlachtet. Keiner fand, dass wir Kinder das nicht sehen sollten, weil es zu brutal sei; es war schlicht Realität. Vom Hofhund und den Hofkatzen abgesehen gab es übrigens keine Haustiere. Unsere Eltern standen auf dem Standpunkt, wir hätten genug Tiere zu versorgen. Da bräuchte man sich nicht auch noch mit solchem Kleinvieh abzuplagen. Damit entfiel allerdings auch die ganze Dramatik, die es in anderen Familien beispielsweise um Kaninchen als Sonntagsbraten gab.

Meine heutige Gemeinde liegt zwar in einer Großstadt und ist eigentlich das, was man früher eine typische Arbeitergemeinde genannt hätte, stellt sich heute allerdings sehr viel vielschichtiger und bunter dar. In ihr begegnet mir sowohl in positiver wie in negativer Hinsicht das pralle Leben. Es fällt mir meistens nicht schwer, mich in die Welt und das Denken der Menschen hineinzuversetzen, mit denen ich heute arbeite. So rede ich mit den Kleingärtnern über ihre Schrebergartenerträge genauso wie mit den Arbeitern über ihre Arbeitsplatzsorgen und mit den Jugendlichen über den Leistungsdruck im Schulalltag, nicht nur am Gymnasium. Allein in der eigentlich doch recht beschränkten akademischen Welt aufgewachsen, wäre ich hier wohl mit Pauken und Trompeten untergegangen.

Anders als früher erzähle ich heute gern von meiner Kindheit auf dem Bauernhof, schätze die unendlichen Möglichkeiten, die sie einem Kind, das die Welt entdeckt, geboten hat, und die mehr oder weniger zwanglose Art, mit der man auf natürliche Weise mit dem Leben in Berührung gebracht wird.

Ich weiß, was Leute meinen, wenn sie davon berichten, wie schwierig es ist, in einer inzwischen zur Rarität werdenden Mehr-Generatio-nen-Familie mit alten Leuten gemeinsam zu leben, auch wenn ich heute nicht mit meinen Eltern zusammenwohne.

Ich habe keine Familie gegründet und kann mich trotzdem in einen Familienalltag hineinversetzen, in dem, wie bei uns früher auch, die Mutter selbstverständlich mitarbeitet. Mehrere Dinge unter einen Hut zu bringen, wie es heute mit Beruf, Haushalt und Familie für fast alle Frauen üblich geworden ist, war auf dem Bauernhof schon aktuell, als noch niemand über dieses Thema redete. Emanzipation war und ist etwas, das die meisten Bäuerinnen ganz selbstverständlich leben, ohne große Worte darum zu machen. Ich habe es bei meiner eigenen Mutter erlebt und sehe es an meinen beiden Schwestern, die mit ihren Ehemännern gemeinsam auf einem Hof arbeiten, und an Freundinnen und Bekannten, die mir aus meiner dörflichen Heimat geblieben sind.

Natürlich habe ich mich selbst auch mit diesem Thema auseinander setzen müssen – in meiner Studienzeit eher theoretisch, später im Beruf auch handfest praktisch. Denn Pastorin zu sein bedeutet auch in der evangelischen Kirche immer noch, in einem bis heute typischen Männerberuf und in einer maßgeblich von Männern geprägten Kirche mit männlichen Vorbildern und Idealen zu arbeiten.

Ob mein Umgang mit Emanzipation und Gleichberechtigung anders aussieht als der vieler Mitstudentinnen bzw. Kolleginnen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich es nicht nötig habe, so kämpferisch zu sein, sondern mit einer gewissen Selbstverständlichkeit einfach davon ausgehe, dass Männer und Frauen die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben. Den Kampf und die Mühe, sich auch als Frau durchzusetzen, habe ich als Kind nicht erlebt, sondern eher, dass man nur mit wirklicher Zusammenarbeit und als Team aus Mann und Frau erfolgreich sein kann. Bis heute halte ich darum auch gemischte Arbeitsteams aus Männern und Frauen für die gelungenste Kombination und werde in meinem Berufsalltag in dieser Meinung durchaus bestätigt.

Bei uns jedenfalls war immer klar, dass Mädchen die gleichen Möglichkeiten bekommen wie Jungen, vor allem auch, was die Schulbildung betraf. Vielleicht gerade deshalb, weil kein männlicher Hoferbe in den Startlöchern stand und unsere Eltern lange Zeit nicht wussten, ob mit uns Mädchen eine nächste Generation auf dem Hof bleiben würde. Sie wollten uns durch die freie Schul- und Berufswahl immer alle Wege offen halten.

Bis heute habe ich engen Kontakt zu meiner Familie, die auf dem elterlichen Bauernhof wohnt, und auch zu meiner anderen Schwester, die mit Schwiegereltern, Ehemann und Kindern in einer ähnlichen Situation lebt. Aus der wahrscheinlich nötigen Abgrenzung und Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit ist eine gesunde Beziehung zu meinen Wurzeln und der Vergangenheit geworden. Ich liebe es, nach Hause auf den Hof zu kommen, im Sommer erst einen Gang durch den Garten zu machen, Obst direkt vom Baum oder Busch zu essen oder zu sehen, ob der Salat wächst oder den Schnecken zum Opfer gefallen ist. Auch der Geruch nach Vieh und Mist macht mir nicht mehr halb so viel aus wie früher. Im Haus gibt es ihn sowieso nicht mehr. Wo früher die Arbeitskleider und Gummistiefel abgelegt wurden, stehen heute Telefon, Fax und Computer. Erst dahinter liegt die Reinigungsschleuse, in der man sich komplett umzieht, und die man durchqueren muss, um in den Stall zu gelangen. Der moderne Bauernhof hat wenig mit der Streichelzoo-Idylle zu tun, die man als Städter in den Ferien kennen lernt.

In meinem eigenen großen Pfarrgarten arbeite ich übrigens ganz gern. Er ist ein bisschen Bauernhof in der Stadt, denke ich mir manchmal. Wenn mir das jemand in meiner Jugend vorausgesagt hätte, als ich nichts grässlicher fand, als zum Unkrautjäten oder Rasenmähen in den Garten geschickt zu werden, hätte ich es nicht geglaubt. Aber genau die Handarbeit und das direkte Ergebnis, das man im Garten im Kleinen sehen kann wie in der Landwirtschaft im Großen, ist der ideale Ausgleich zu meinem Beruf, in dem sich direkte Erfolge ja nur schwer messen lassen.

Weit weg vom Bauernhof hat mich mein Weg geführt – wortwörtlich, wenn ich an die vielen Reisen denke, die ich inzwischen durch die ganze Welt gemacht habe, oder auch nur an meine Studienorte Wuppertal, Tübingen und Bonn, die ich bewusst so gewählt habe, dass sie nicht eben um die Ecke lagen. Weit weg war ich auch im übertragenen Sinne, aber inzwischen habe ich das Gefühl, wieder zurückgekehrt zu sein – zum Bauernhof und zu meinen Wurzeln als Bauerntochter, auch wenn ich nicht mehr auf dem Bauernhof und auf dem Land lebe.

Was man nicht kennt, vermisst man auch nicht

Manchmal holten wir uns heimlich Hühnereier aus dem Stall – natürlich immer nur eins, damit es den Eltern nicht auffiel –, um damit zu „kochen“.

Traumberuf „Bäuerin“ – für manche Frauen mag das so gewesen sein, für mich gilt das wohl eher nicht. Ich habe damals über diese Entscheidung gar nicht groß nachgedacht. Eigentlich bin ich in diesen Beruf weder hineingedrängt noch davon abgehalten worden, sondern wirklich wortwörtlich hineingewachsen. Denn ich bin Mitte der sechziger Jahre auf einem Bauernhof im Emsland geboren und aufgewachsen.

Zu der Zeit lebten meine Großeltern noch. Das Familienleben spielte sich hauptsächlich in der Küche ab. Die so genannte „beste Stube“ wurde nur zu feierlichen Anlässen und an Festtagen wie Weihnachten oder Ostern genutzt. Für den Alltag gab es für die ganze Familie das „tägliche Wohnzimmer“. Aber so spannend war es dort nicht, denn zu jener Zeit hatten wir noch keinen Fernseher.

Mein Vater und mein Großvater gingen ihrer Arbeit auf dem Hof nach. Meine Mutter arbeitete auch oft mit, wenn sie nicht gerade mit uns Kindern beschäftigt war. Unsere Eltern haben den ganzen Tag auf dem Hof, im Stall oder auf dem Feld gearbeitet. Wir Kinder sind irgendwie mittendrin groß geworden. Oma machte viel im Haushalt. Oft sah man sie an der Spüle sitzen, wo sie Geschirr abwusch und dabei aus dem Fenster schaute.

Meine beiden Schwestern und ich spielten häufig draußen und erkundeten dabei unseren Hof. Einige Kinder aus dem Dorf gingen damals schon in den Kindergarten. Aber für uns kam das nicht infrage. Es hätte uns ja täglich jemand mit dem Auto hinfahren müssen, da wir drei Kilometer außerhalb des Dorfes wohnten. Deshalb beschäftigten wir Kinder uns mehr mit unserer eigenen Umgebung und hatten auf dem Hof ja auch reichlich Möglichkeiten dazu. Es gab im hinteren Bereich des Hofes einen alten Stall, in dem Holz für unsere Heizung und den Herd gelagert wurde. Darin fand man immer etwas, womit man spielen konnte. Wir haben uns aus dem Holz eine Küche gebaut, in der natürlich auch „gekocht“ wurde. Auf einer hofeigenen Müllhalde – eine Müllabfuhr gab es noch nicht – fanden wir einfach alles, was wir dazu brauchten: Altglas, Dosen, Kartons usw. Manchmal holten wir uns heimlich Hühnereier aus dem Stall – natürlich immer nur eins, damit es den Eltern nicht auffiel –, um damit zu „kochen“. Es war ein echtes Paradies für Kinder mit viel Platz und Freiheit.

Ich erinnere mich, dass im Stall manchmal Hausaufgaben, zum Beispiel das Einmaleins, abgefragt wurden, wenn am Abend die Kühe gemolken und die Schweine gefüttert wurden.

Wir lebten in einer Großfamilie mit Großeltern, Eltern, uns drei Kindern und dem jüngeren Bruder meines Vaters, der damals noch nicht verheiratet war. Deshalb gab es auch nur das eine Kinderzimmer, das ich mit meiner älteren und meiner jüngeren Schwester teilte.

Abends betete unsere Mutter mit uns immer dasselbe Kindergebet, an das ich mich heute noch gern erinnere: „Müde bin ich, geh zur Ruh“. So habe ich es meinen eigenen Kindern auch weitergegeben und freue mich, dass eine kleine Tradition daraus geworden ist. Christliche Erziehung wurde in unserer Familie immer groß geschrieben. So wurden wir schon früh an die Kirche heran geführt. Wir Schwestern besuchten jeden Sonntag den Kindergottesdienst, lernten in der Gemeinde alle drei Blockflöte- bzw. Klavierspielen und waren über Jahre im Flötenkreis unserer Kirchengemeinde tätig, was natürlich unsere Beziehung zur Kirche festigte.

Schon früh wurden uns auch kleine Arbeiten auf dem Hof zugetraut, zum Beispiel bei der Runkelrübenernte im Herbst, den Schlepper mit Kraut auf dem Anhänger in die Schweinewiese zu fahren. Irgendwie stellte ich mich wohl geschickter an als meine ältere Schwester, die oft das Einfahrtstor nicht traf und gegen die Einzäunung fuhr.

Da wir drei Mädchen waren und ich schon früh Interesse an der Landwirtschaft zeigte, versuchte ich, meinem Vater den Sohn auf dem Hof zu ersetzen. Bei manchen Gelegenheiten betonte er, dass er nur Töchter hätte. Ich antwortete dann: „Ich weiß gar nicht, was du hast – für Mädchen gibt es schließlich auch Kindergeld.“

So half ich, so oft es ging. Die Schule lag mir nicht besonders. Das Lernen musste ja sein, aber sobald die Hausaufgaben erledigt waren, ging es nach draußen. Oft trafen wir uns mit Kindern aus der Nachbarschaft und heckten mit ihnen manchen Streich aus. Wir füllten beispielsweise eine leere Pralinenschachtel mit Steinen, packten sie dann schön mit buntem Papier ein und legten sie an die Straße, auf der die Autos noch nicht so dahinjagten wie heute und auch noch mehr Radfahrer unterwegs waren. Dann versteckten wir uns hinter den Büschen und warteten, bis ein Radfahrer anhielt und schaute, was in der Schachtel war. Wir konnten uns dann kaum halten vor Lachen und unser Streich flog auf.

In den Ferien konnten unsere Eltern nicht mit uns in den Urlaub fahren, da immer das Vieh versorgt werden musste. Und in den Sommerferien war zudem oft Strohfahren angesagt. Damals habe ich den Urlaub nicht vermisst. Die Zeit war nicht so wie heute, wo alle großen Wert auf Urlaub legen. Was man nicht kennt, vermisst man auch nicht so.

Wenn meine Freundinnen sich fürs Schwimmbad verabredeten, hieß es für uns erst einmal: Stroh einfahren, in glühender Hitze die Strohballen auf dem Wagen stapeln und hinterher beim Abladen in der Scheune helfen, wo es fast noch heißer und stickiger war als auf dem Strohwagen. Am Abend brannten die vom Stoppelfeld zerkratzten Beine. Dann hatten wir nur noch Zeit, uns in der Beeke (kleiner Bach) direkt am Hof abzukühlen. Das Wasser war nicht besonders tief, deshalb vertieften wir Kinder eine Stelle mit den Händen. Hier habe ich auch meine ersten Schwimmübungen gemacht, lange bevor wir ins Schwimmbad gingen, um dort richtig schwimmen zu lernen.

Meine Ferien verbrachte ich oft ohne meine Geschwister bei einer Tante. Dort gab es meine Cousine, die ein Jahr älter war als ich. Wir verstanden uns immer blendend. Ich war jedes Jahr bei ihnen. Obwohl auch sie wie wir einen Bauernhof hatten, war es dort anders als zu Hause. Ich empfand die Zeit als Urlaub.

Anders als viele meiner Mitschüler und Mitschülerinnen wusste ich eigentlich schon in der achten Klasse, dass ich die Hauswirtschaftsschule besuchen und eine hauswirtschaftliche Lehre machen würde, da meine Eltern für mich sozusagen schon entschieden hatten, dass ich den Hof später übernehmen würde. Von vielen hörte ich nur: „Du brauchst dir ja um die Zukunft keine Gedanken zu machen. Du weißt ja, was aus dir werden wird. Du erbst ja den Hof.“ Die anderen haben sich wohl nicht klar gemacht, dass das für mich nicht nur ein „Wollen“, sondern letztlich ja auch ein „Müssen“ war. Andere Mädchen entschieden sich für eine landwirtschaftliche Lehre, doch das wiederum war für meine Eltern viel zu „männlich“. So weit sollte es denn doch nicht gehen mit meiner Übernahme der Rolle als „Hoferbe“.

Noch während meiner Schulzeit starb meine Mutter. Für mich bedeutete das, dass ich das Gefühl hatte, jetzt erwachsen sein zu müssen, obwohl ich es eigentlich noch nicht war. Wir Kinder halfen neben der Schule auf dem Hof und im Haus. Es gab aber auch eine Haushälterin, denn wir drei Mädchen waren ja alle noch auf der Schule und neben der Hofarbeit konnte unser Vater nicht auch noch den Haushalt bewältigen. Auch unsere Großeltern lebten zu der Zeit nicht mehr. Zu keiner Zeit wurde – anders, als ich es von anderen Familien hörte – von uns gefordert, ganz auf dem Hof zu arbeiten und nicht mehr zur Schule zu gehen. Später heiratete mein Vater dann wieder, was für ihn sicher das Beste war. Er kam mir nach dem Tod meiner Mutter sehr hilflos vor, war mit Hof und Kindererziehung wahrscheinlich überfordert und brauchte neben uns Kindern auch eine erwachsene Gesprächs- und Lebenspartnerin.

Nach Schule, zwei Jahren Hauswirtschaftsschule und dem bestandenen Realschulabschluss ging es für mich in die Ferne. Meine beiden praktischen Lehrjahre verbrachte ich auf Fremdbetrieben. Zu der Zeit musste man noch lange auf eine Lehrstelle in einem ländlichen Betrieb warten. Erst während der Lehrzeit habe ich andere Mädchen auf der Berufsschule kennen gelernt, die mit mir das Schicksal teilten, später den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Das war für mich eine tolle und wichtige Erfahrung. Endlich gab es Mädchen, die verstanden, wie es einem mit dieser Bürde ging, die Verpflichtung und etwas Schönes zugleich war. Denn es war ja nicht so, dass ich nicht gerne in der Landwirtschaft arbeiten wollte – im Gegenteil. Deshalb war die Lehre auf dem Bauernhof schon das Richtige für mich.

Das erste Lehrjahr war nicht immer einfach. Mit einer anderen Familie auf engstem Raum zusammenzuleben, mich in anderen Gepflogenheiten und Umgangsformen zurechtzufinden, bedeutete für mich selbst zurückzustecken. Doch bei meinem Vater hieß es nur: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ – also Zähne zusammenbeißen und durch.

Im zweiten Jahr wurde manches einfacher. Ich war nicht allein als Lehrling, sondern hatte noch drei männliche Mitlehrlinge und das Verhältnis zu meiner Lehrfrau war auch wesentlich besser als auf dem ersten Betrieb. Sie hatte ein besonderes Feingefühl für junge Mädchen, wie ich eins war. So vermittelte sie mir neben der Arbeit auch viele Dinge, die für das Leben allgemein wichtig sind. Einige ihrer wertvollen Tipps beherzige ich heute noch. Sie sorgte im Übrigen dafür, dass sich die weiblichen Lehrlinge aus den Dörfern im Umkreis alle vier Wochen zu einem „Kränzchen“ auf den jeweiligen Lehrhöfen treffen konnten. Aus dieser Zeit ist mit einigen eine lange, enge Freundschaft geblieben, die bis heute besteht. Wir treffen uns nach wie vor zweimal im Jahr, tauschen Erfahrungen aus und erinnern uns gerne an unsere Lehrzeit.

Nach beendigter Lehrzeit besuchte ich ein Jahr die Fachklasse „Wirtschafterin“ im Gut Hange, einer katholischen Fachschule für Hauswirtschaft bei Schwestern des Franziskanerordens. Da ich evangelisch bin, tat ich mich am Anfang schwer in dieser Umgebung. Vieles war mir fremd, angefangen vom katholischen Gottesdienst, bis hin zum täglichen Schulalltag mit den Ordensschwestern. Irgendwie habe ich sie auch dafür bewundert, dass sie ihr ganzes Leben für den Glauben hingaben. Bis heute ist für mich nicht unwichtig, was ich damals über die katholische Kirche lernte, weil ich ja noch immer in einer überwiegend katholischen Umgebung wohne.

Auch in anderer Hinsicht bin ich froh, diese einmalige Zeit erlebt zu haben; besonders die Gemeinschaft mit meinen Mitschülerinnen. Wir mussten alle in der Schule wohnen – nur am Wochenende ging es nach Hause. Trotz der strengen Regeln der Ordensfrauen war es doch für uns eine wunderbar freie und unbeschwerte Zeit ohne große Verantwortung.

Auch für die spätere Arbeit habe ich viel gelernt, wie zum Beispiel Selbstständigkeit und eigene Organisation – unerlässlich, wenn man eines Tages einen eigenen Betrieb führen will. Erkannt habe ich das alles erst viel später, als ich schon längst wieder auf dem Hof arbeitete, auf den ich nach der Fachschule zurückgekehrt war. Im Gegensatz zu meinen anderen Mitschülerinnen brauchte ich mir keine Arbeitsstelle zu suchen.

Während der Lehrzeit lernte ich auch meinen späteren Ehemann kennen und lieben. Nach acht Jahren heirateten wir. Wir zögerten so lange, weil mein Mann von einem bereits damals im Nebenerwerb geführten Bauernhof kam, den er eigentlich übernehmen sollte. Dieser hätte uns mit unseren Berufen aber keine wirkliche Zukunft geboten. Da auch mein Mann mit Leib und Seele Landwirt ist, entschlossen wir uns, beide Betriebe, die zum Glück nicht so weit voneinander entfernt lagen, zusammen zu bewirtschaften.

Die ersten Jahre vor meiner Heirat und der Familiengründung habe ich genutzt, um auch noch meine Meisterprüfung in Hauswirtschaft zu machen. Auch aus dieser Zeit stammen enge Freundschaften mit Frauen, die bis heute erhalten geblieben sind. Nicht alle meine Mitstreiterinnen in der Meisterklasse haben, wie ich mit meinem Mann, einen Hof übernommen. Doch alle leben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit recht ähnlicher Familienstruktur: mehrere Generationen unter einem Dach mit all den Problemen und Reibereien, die das mit sich bringt.

Wir leben heute auf meinem elterlichen Hof, den wir so modern wie möglich zu führen versuchen, damit er wettbewerbsfähig bleibt und uns eine Zukunft bietet. Schon mein Vater hatte in den sechziger Jahren erkannt, dass der Betrieb spezialisiert werden musste, und das Augenmerk hauptsächlich auf Ackerbau und Schweinezucht gerichtet. Diese Linie haben wir nach meiner Rückkehr auf den Betrieb, und dann besonders mit meinem Mann, konsequent weitergeführt und alle damit verbundenen Höhen und Tiefen erlebt. Doch wir bereuen es nicht und kommen – anders als viele andere, die ohne Zusatzverdienst nicht auskommen – ganz gut über die Runden. Wir müssen immer wieder überlegen, investieren und die bange Frage aushalten, ob sich das alles in Zukunft rentiert. Was aus der Landwirtschaft in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten wird, ist ungewiss. Ebenso wenig wissen wir, was unsere Kinder machen werden, ob sie – abgesehen von den gesellschaftlichen Faktoren – Lust haben, den Hof weiterzuführen.

Wir haben zwei Töchter und einen Sohn, sehr zur Freude des Großvaters, der so doch noch den ersehnten Stammhalter bekommen hat, wenn auch eine Generation später.

Ich betätige mich hier im Dorf ehrenamtlich, zum Beispiel im Kirchenrat der evangelischen Gemeinde und im Elternrat an der Schule. Diese Ämter machen mir viel Freude, öffnen den Blick über die Hofgrenzen hinaus und schaffen mir einen Ausgleich zur täglichen Arbeit auf dem Hof.

Sicher, es ist in der heutigen wirtschaftlichen Lage nicht leicht, in der Landwirtschaft zu überleben. Aber ginge es uns besser, wenn wir in anderen Berufen arbeiten würden und ebenfalls von der Konjunktur oder dem Fortbestand einer Firma abhängig wären? So können wir immerhin selbst entscheiden, mit unseren Mitteln und Kenntnissen das Beste aus unserer Situation machen und unser Leben so einrichten, wie wir es möchten. Ich fühle mich einfach wohl hier auf dem Lande und freue mich darüber, dass unsere Kinder mit all der Freiheit und Weite groß werden dürfen, die das Landleben uns bietet. Ich habe es nie bedauert, diesen Weg eingeschlagen zu haben.

Die Autorinnen dieser und der vorangehenden Geschichte sind Schwestern.

Von strammen Köpfen und dem schönsten Grabstein der Welt

Meine Mutter hat den Teig für die Pfannkuchen schnell fertig und es gibt mein Lieblingsgericht: Pfannkuchen und Kartoffeln mit „Freitagssoße“.

Es ist Samstagmorgen. Ich sitze in meiner Brüsseler Altbauwohnung an meinem kleinen Holzschreibtisch und denke: Heute ist ein guter Tag zum Schreiben. Ein Tag ganz für mich allein. Gerade habe ich ein paar neue Blumen in die Kästen vor meinen Fenstern gepflanzt. Ärmliche Relikte meiner bäuerlichen Herkunft?! Meine Fingernägel sind ein bisschen dreckig davon. Ich finde es schick.

Bei ihrem Anblick beschleicht mich wieder dieses gewisse Samstagsgefühl. Ein Tag ohne Zwang, ohne Hektik. Der schönste Tag der Woche. Es ist Alltag, aber irgendwie anders. Freier, fröhlicher, gelassener. Im Samstag kulminieren all meine geheimen Bedürfnisse: nach Freiheit, Freizeit, etwas tun, was man aber nicht muss, andere Menschen mit Samstagsgefühlen besuchen, Kuchen backen und am allerliebsten würde ich jetzt noch ein paar Papiertüten verbrennen.

Bis heute erinnert mich der Geruch von Feuer an meine Samstage als Kind. Es wurde gearbeitet, aber ohne Druck. Es waren all die Arbeiten, die in der Woche liegen geblieben waren: fegen, die Werkstatt aufräumen (herrlich, wenn am Ende alle Ringschlüssel und Schraubenzieher in Reih und Glied am Brett hingen) und eben das obligatorische Samstagsfeuer. Meine Lieblingsarbeit. Ich verspürte stets eine innere Macht, wenn die Flammen neben mir hochschlugen. Gerne warf ich mal aus Versehen (?!) eine leere Dose Möbelpolitur in die Glut. Der Explosionseffekt und die drohende Gefahr des unbekannten Flugobjekts waren der letzte Kick meines Samstagsvergnügens.

Mein Leben heute hat äußerlich gesehen nichts mehr gemein mit dem Leben auf dem elterlichen Hof. Morgens gehe ich in die Redaktion, berichte über europäische Politik, über die Osterweiterung, über Parlamentsdebatten und Ministertreffen. Reise durch die Weltgeschichte. Das ist meine Arbeit. Damit verdiene ich mein Geld. Bei Telefonaten mit meiner Mutter amüsiert mich jedes Mal die Frage: „Wann kommst du denn mal wieder am Fernsehen?“ Und: „Bist du denn auch zu sehen?“ Eine Kollegin berichtete mir gestern, ihre Mutter riefe mit dem Hörer in der Hand schon mal gerne durchs ganze Haus: „Erwin, unser‘ Ina gibt morgen wieder was durch!“

Mein Leben heute passt zu mir. Ich bin gerne Journalistin, kann mir gar keinen anderen Beruf mehr für mich vorstellen. Und auch mein privates Leben gefällt mir. Ich habe einen neuen, durch die Arbeit in Brüssel internationalen Freundeskreis, gehe dreimal die Woche joggen, ernähre mich halbwegs gesund und freue mich über mein reiches Leben. Es ist ein unabhängiges, autonomes Leben. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ein solches Leben wäre für meine Mutter unvorstellbar gewesen. Ihr größter Wunsch war es, Lehrerin an einer Landwirtschaftsschule zu werden. Ein Unding. Ohne Ausbildung und mit der klaren Vorgabe: „Du heiratest ja doch.“

Das tat sie auch. Mein Vater hatte einen Hof in der Nachbarschaft. Und mit 22 Jahren fuhr sie auf einem großen Flachwagen, bepackt mit Aussteuer, in ihr neues Leben. Bis zu diesem Tag hatte sie nie einen einzigen Pfennig Geld in der Tasche gehabt. Sie wurde „Chefin“ auf einem 40-Hektar-Betrieb. Sie bekam acht Kinder; zwei Hausangestellte halfen bei der täglichen Arbeit. Als meine Mutter 49 war, starb mein Vater an Krebs. Sie musste den Hof allein weiterführen. Die Kühe wurden abgeschafft, sie konzentrierte sich auf die Bullenmast. Holte Kälber von benachbarten Betrieben in einer speziell dafür angefertigten Box, die auf einen Autoanhänger montiert war. Im Dorf bestens bekannt als „Kälberexpress“. Sie fütterte die Tiere dann bis zur Schlachtreife. Eine Arbeit, die sie allein einigermaßen bewältigen konnte. Wir Kinder halfen, so gut es ging. Mein ältester Bruder studierte damals in Berlin. In regelmäßigen Abständen kam er zum Ackern mit dem Flugzeug angereist. Landwirtschaft per Fernsteuerung. Und das alles funktionierte nur dank des ausgesprochenen Organisationstalents meiner Mutter. Für sie war es wohl die schwierigste Zeit in ihrem Leben.

Ihr selber war der Wunsch nach einer Ausbildung, einem Studium versagt geblieben. Und so legte sie all ihren Ehrgeiz hinein, uns die bestmöglichen Berufschancen zu eröffnen. Mit Erfolg. Wir alle haben unseren Weg gemacht.

Das Leben meiner Mutter und mein eigenes Leben heute: Sie haben wirklich fast nichts gemeinsam. Und doch sind wir eng miteinander verbunden. Gefühlsmäßig. Als Mutter und Tochter. Wir haben gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Erinnerungen, auch gemeinsame Werte. Ich will wissen, wie ihr Leben und mein Leben zusammenhängen. Und indem ich über mich und meine eigene Vergangenheit nachdenke, braut sich in meinem Kopf etwas zusammen: Ich möchte ein Interview machen. Mit meiner Mutter.

Als ich ihr den Vorschlag am Telefon unterbreite, ist erst einmal Stille in der Leitung. Dann die unsichere Nachfrage: „Wozu soll das denn gut sein? Was sollen wir denn da besprechen? Ich meine, so viel gibt es da doch gar nicht zu erzählen.“

Ich gebe ihr Zeit. Eine Woche. Einen Monat. Dann der Anruf: „Von mir aus können wir’s ja mal versuchen.“ Ich schlage ihr einen Termin vor. Eine Woche möchte ich mit ihr verbringen. Eine Woche ohne sonstige Verpflichtungen für uns beide. Eine Woche ganz für uns alleine. Sie willigt ein. Gleich am nächsten Tag fahre ich in die Stadt, besorge mir ein gutes Aufnahmegerät und ein Notizbuch. Im Büro reiche ich fünf Tage Urlaub ein.

Die Fahrt ist aufregend. Anders als sonst. Was werde ich erleben. Mit mir? Mit ihr?

Es ist Frühling. Ein Samstag. Ich fahre durch blühende Rapsfelder, sehe Bauern, die Kunstdünger streuen, Kinder, die Höfe fegen, Rauchwolken, die gen Himmel steigen.

Ich habe diese Jahreszeit immer geliebt. Die aufgeräumteste Zeit im Jahr. Grüne Wiesen und Felder. Alles blüht, wächst saft- und kraftvoll vor sich hin. Ich fahre durchs Dorf. Stimme mich ein auf die kommenden Tage. Fahre an meiner alten Schule vorbei, am Dorfpark, wo ich hinterm Kriegerdenkmal den ersten Kuss bekam. Zur Molkerei, wo ich nach Angabe der Kannennummer bis heute bargeldlos einkaufen kann. Dann biege ich ein in den kleinen Weg zu unserem Hof. Meine Mutter erwartet mich bereits. Streckt mir die Arme zur Begrüßung entgegen.

Und dann müssen wir erst mal beide lachen. Irgendwie ist ja diesmal alles etwas anders. Wir haben schließlich ein gemeinsames „Projekt“ vor uns.

Sie hat Kuchen gebacken. Schwarzwälder Kirsch. Wir sitzen in der großen Küche an dem Tisch, an dem ich schon als Kind gesessen habe. Auf der Bank, in der früher meine Schultasche verschwand. Vor dem Fenster äsen friedlich ein paar Rehe. Es kehrt so etwas wie tiefer Friede in mir ein. Ich spüre, wie ich mich innerlich gegen dieses Wohlgefühl wehre. Will nichts romantisieren. Sind das Heimatgefühle?

Doch meine Mutter holt mich schnell auf den harten Boden der Realität zurück: „Ich komm gerade vom Steinmetz. Hab endlich einen Grabstein ausgesucht. Und ich sage dir: Er ist wunderschön! So eins achtzig auf einen Meter, oben ein bisschen abgerundet, dunkler Stein, wunderschön!“