8,99 €

Mehr erfahren.

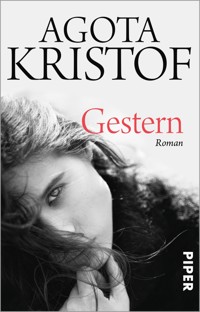

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die gebürtige Ungarin Agota Kristof legt einen Roman vor, der das Thema der Identitätssuche in einer gefühlskalten Welt behandelt. Sie erzählt die Geschichte einer unmöglichen Liebe. Sandor, der vereinsamte im Exil lebende ungarische Fabrikarbeiter, trifft die Frau, die seinem Leben einen Sinn geben könnte: die ehemalige Mitschülerin Line. Aber ein dunkles Geheimnis verbindet die beiden, und nur kurz ist die Zeit, in der Sandor so etwas wie Glück erlebt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Übersetzung aus dem Französischen von Carina von Enzenberg und Hartmut Zahn

ISBN 978-3-492-97239-0

Juli 2015

© 1995 Éditions du Seuil, Paris Titel der französischen Originalausgabe: »Hier«

Deutschsprachige Ausgabe:

© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 1996

Covergestaltung: Zero Werbeagentur, München

Covermotiv: Finepic, München

Datenkonvertierung: abavo, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Gestern war alles schöner:die Musik in den Bäumen,der Wind in meinem Haarund in deinen ausgestrecktenHänden die Sonne

Die Flucht

Gestern wehte ein Wind, den ich kannte. Ein Wind, dem ich schon begegnet war.

Es war ein vorzeitiger Frühling. Ich ging im Wind, entschlossen, rasch, wie jeden Morgen. Doch gern hätte ich wieder im Bett gelegen, reglos, ohne Gedanken, ohne Wünsche, und wäre so lange liegengeblieben, bis ich jenes Etwas nahen fühlte, das weder Stimme noch Geschmack, noch Geruch ist, sondern nur ein vages Erinnern, das von jenseits der Grenzen stammt, bis zu denen das Gedächtnis zurückreicht.

Langsam ist die Tür aufgegangen, und meine herabhängenden Hände haben voll Schrecken das weiche, seidige Fell des Tigers gefühlt. »Musik!« sagte er. »Spielen Sie etwas! Auf der Geige oder auf dem Klavier. Lieber auf dem Klavier. Spielen Sie!«

»Ich kann nicht«, sagte ich. »Ich habe in meinem Leben noch nie Klavier gespielt, ich habe kein Klavier, ich habe nie eines gehabt.«

»Noch nie? Unfug! Gehen Sie ans Fenster und spielen Sie!«

Vor meinem Fenster war ein Wald. Ich habe gesehen, wie sich die Vögel im Geäst versammelten, um meine Musik zu hören. Ich habe die Vögel gesehen. Ihre kleinen geneigten Köpfe und starren Augen, die irgendwohin blickten, durch mich hindurch.

Meine Musik wurde immer lauter. Sie wurde unerträglich.

Ein Vogel fiel tot von einem Ast.

Die Musik hat aufgehört.

Ich habe mich umgedreht.

Mitten im Zimmer saß der Tiger und lächelte.

»Das reicht für heute«, sagte er. »Sie sollten öfter üben.«

»Ja, ich verspreche es, ich werde üben. Aber ich erwarte Besuch, bitte haben Sie Verständnis. Sie, meine Gäste, könnten sich darüber wundern, daß Sie hier bei mir sind.«

»Natürlich«, sagte er gähnend.

Auf weichen Tatzen ist er durch die Tür gegangen, und ich habe hinter ihm den Schlüssel zweimal umgedreht.

»Auf Wiedersehen«, rief er mir noch zu.

Line wartete, an die Mauer gelehnt, am Eingang der Fabrik auf mich. Sie sah so blaß und traurig aus, daß ich beschloß stehenzubleiben, um mit ihr zu sprechen. Trotzdem ging ich an ihr vorbei, ohne auch nur den Kopf zu ihr zu drehen.

Ein wenig später, als ich meine Maschine bereits in Gang gesetzt hatte, stand sie neben mir.

»Wissen Sie, es ist seltsam. Ich habe Sie nie lachen sehen. Ich kenne Sie seit Jahren. In all den Jahren, die ich Sie kenne, haben Sie nicht ein Mal gelacht.«

Ich habe sie angesehen und schallend gelacht.

»Mir ist es lieber, wenn Sie es nicht tun«, hat sie gesagt.

In diesem Augenblick habe ich große Unruhe verspürt und mich aus dem Fenster gelehnt, um nachzusehen, ob der Wind noch da war. Die Bewegung der Bäume hat mich beruhigt.

Als ich mich umdrehte, war Line verschwunden. Da sagte ich zu ihr:

»Line, ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich, Line, aber ich habe keine Zeit, daran zu denken, es gibt so vieles, woran ich denken muß, an den Wind zum Beispiel, eigentlich müßte ich jetzt raus und im Wind Spazierengehen. Nicht mit dir, Line, sei mir deshalb nicht böse. Im Wind Spazierengehen kann man nur allein, weil es da einen Tiger gibt und ein Klavier, dessen Musik die Vögel tötet, und die Angst kann nur vom Wind verscheucht werden, das ist bekannt, ich weiß es seit langem.«

Die Maschinen rings um mich her stimmten ein Angelusläuten an.

Ich bin den Flur entlanggegangen. Die Tür stand offen.

Diese Tür stand immer offen, und ich hatte nie versucht, durch diese Tür hindurchzugehen.

Warum?

Der Wind fegte die Straßen. Die leeren Straßen kamen mir fremd vor. Ich hatte sie noch nie am Morgen eines Werktages gesehen.

Später habe ich mich auf eine Steinbank gesetzt und geweint.

Nachmittags schien die Sonne. Kleine Wolken eilten über den Himmel, und die Luft war sehr mild.

Ich bin in eine Kneipe gegangen, ich hatte Hunger. Der Kellner hat einen Teller Sandwiches vor mich hingestellt.

Ich habe mir gesagt:

»Du mußt gleich zurück in die Fabrik. Du mußt zurück, du hast keinen Grund, nicht zu arbeiten. Ja, ich gehe gleich zurück.«

Ich habe wieder angefangen zu weinen und gemerkt, daß ich alle Sandwiches aufgegessen hatte.

Ich habe den Bus genommen, um schneller da zu sein. Es war drei Uhr nachmittags. Ich konnte noch zweieinhalb Stunden arbeiten.

Der Himmel hat sich bewölkt.

Als der Bus an der Fabrik vorbeifuhr, sah mich der Schaffner an. Später hat er mir auf die Schulter getippt und gesagt:

»Endstation, mein Herr.«

Wo ich ausgestiegen bin, war eine Art Park. Bäume, ein paar Häuser. Es war schon dunkel, als ich in den Wald ging.

Jetzt fiel dichter Begen, mit Schnee vermischt. Der Wind schlug mir grimmig ins Gesicht. Aber es war derselbe Wind.

Ich ging, immer schneller, auf eine Anhöhe zu.

Ich schloß die Augen. Ich konnte ohnehin nichts sehen. Bei jedem Schritt stieß ich gegen einen Baum.

»Wasser!«

Hoch über mir hatte jemand gerufen.

Lächerlich, überall gab es Wasser.

Auch ich hatte Durst. Ich habe den Kopf in den Nacken geworfen und mich mit ausgebreiteten Armen fallen lassen. Ich habe das Gesicht in den kalten Schlamm gedrückt und mich nicht mehr bewegt.

So bin ich gestorben.

Schon bald wurde mein Körper eins mit der Erde.

Natürlich bin ich nicht gestorben. Ein Spaziergänger hat mich im Schlamm gefunden, mitten im Wald. Er hat einen Rettungswagen gerufen, man hat mich ins Krankenhaus gebracht. Ich war nicht einmal steif gefroren, nur durchnäßt. Ich hatte eine Nacht im Wald geschlafen, nichts weiter.

Nein, ich war nicht tot, ich hatte nur eine lebensgefährliche Lungenentzündung. Ich mußte sechs Wochen im Krankenhaus bleiben. Als mein Lungenleiden geheilt war, hat man mich in die psychiatrische Abteilung verlegt, weil ich mir das Leben hatte nehmen wollen.

Ich war froh, im Krankenhaus zu bleiben, weil ich nicht zurück in die Fabrik wollte. Hier ging es mir gut, man kümmerte sich um mich, ich konnte schlafen. Beim Essen konnte ich unter mehreren Menüs wählen. Ich durfte im kleinen Saal sogar rauchen. Auch wenn ich mit dem Arzt sprach, durfte ich rauchen.

»Man kann seinen Tod nicht aufschreiben.«

Das hat der Psychiater zu mir gesagt, und ich gebe ihm recht, denn wenn man tot ist, kann man nicht schreiben. Aber bei mir denke ich, daß ich alles aufschreiben kann, selbst wenn es unmöglich, selbst wenn es nicht wahr ist.

Meistens gebe ich mich damit zufrieden, im Kopf zu schreiben. Das ist einfacher. Im Kopf läuft alles reibungslos ab. Aber sobald man schreibt, verwandeln sich die Gedanken, verformen sich, und alles wird falsch. Das liegt an den Wörtern.

Ich schreibe überall, egal, wo ich bin. Ich schreibe auf dem Weg zum Bus, ich schreibe im Bus, im Umkleideraum für Männer, an meiner Maschine.

Das Ärgerliche ist, daß ich nicht schreibe, was ich schreiben sollte, ich schreibe alles mögliche, Dinge, die niemand verstehen kann und die ich selbst nicht verstehe. Abends, wenn ich zu Papier bringe, was ich tagsüber im Kopf geschrieben habe, frage ich mich, warum ich das alles geschrieben habe. Für wen und weshalb?

Der Psychiater fragt mich:

»Wer ist Line?«

»Line ist nur eine erfundene Figur. Sie existiert nicht.«

»Und der Tiger, das Klavier, die Vögel?«

»Alpträume, nichts weiter.«

»Haben Sie wegen Ihrer Alpträume versucht, sich das Leben zu nehmen?«

»Wenn ich wirklich versucht hätte, mir das Leben zu nehmen, wäre ich jetzt tot. Ich wollte nur ausruhen. Ich konnte so nicht weiterleben, mit der Fabrik und all dem anderen, ohne Line, ohne Hoffnung. Um fünf Uhr morgens aufstehen, aus dem Haus gehen, die Straße entlanglaufen, um den Bus zu erreichen, vierzig Minuten Fahrt und dann, im vierten Dorf, zwischen den Mauern der Fabrik ankommen. Schnell den grauen Kittel anziehen, im Gedränge die Karte in die Stechuhr schieben, zur Maschine eilen, sie in Gang setzen, so schnell wie möglich das Loch stanzen, immer das gleiche Loch in das gleiche Werkstück stanzen, stanzen, möglichst zehntausendmal am Tag, weil von diesem Tempo unser Lohn, unser Leben abhängt.«

Der Arzt sagt:

»So ist das Arbeiterleben. Seien Sie doch froh, daß Sie überhaupt Arbeit haben. Viele sind arbeitslos. Und was Line angeht ... Eine hübsche junge Blondine besucht Sie jeden Tag. Warum sollte sie nicht Line heißen?«

»Weil sie Yolande heißt und nie Line heißen wird. Ich weiß, daß sie nicht Line ist. Sie ist nicht Line, sie ist Yolande. Was für ein alberner Name, finden Sie nicht? Und sie selbst ist genauso albern wie ihr Name. Blondgefärbtes, über dem Schädel aufgetürmtes Haar, rosa angemalte Fingernägel, so lang wie Krallen, zehn Zentimeter hohe Absätze. Yolande ist klein, sehr klein, wissen Sie, und deshalb trägt sie Schuhe mit zehn Zentimeter hohen Absätzen und diese alberne Frisur.«

Der Arzt lacht.

»Warum treffen Sie sich dann noch mit ihr?«

»Weil ich außer ihr niemanden habe. Und weil ich keine Lust habe, mir eine andere zu suchen. Ich habe eine Zeitlang so oft die Frauen gewechselt, daß ich es satt habe. Es ist sowieso immer dasselbe, eine Yolande ist wie die andere. Ich gehe einmal die Woche zu ihr. Sie kocht, und ich bringe Wein mit. Es ist keine Liebe zwischen uns.«

Der Arzt sagt:

»Bei Ihnen vielleicht nicht. Aber was wissen Sie schon über ihre Gefühle?«

»Davon will ich nichts wissen. Ihre Gefühle interessieren mich nicht. Ich werde mich so lange mit ihr treffen, bis Line kommt.«

»Daran glauben Sie immer noch?«

»Sicher. Ich weiß, daß es sie irgendwo gibt. Ich habe immer gewußt, daß ich nur auf die Welt gekommen bin, um ihr zu begegnen. Und dasselbe gilt für sie. Sie ist nur auf die Welt gekommen, um mir zu begegnen. Sie heißt Line, sie ist meine Frau, meine Liebe, mein Leben. Ich habe sie noch nie gesehen.«

Yolande habe ich kennengelernt, als ich Socken kaufte. Schwarze, graue Socken. Weiße Tennissokken. Ich spiele nicht Tennis.

Yolande habe ich beim erstenmal sehr schön gefunden. Anmutig. Sie neigte den Kopf, als sie mir die Socken reichte, sie lächelte, tänzelte fast.

Ich bezahlte die Socken und fragte sie:

»Wäre es möglich, Sie auch mal woanders zu treffen?«

Sie hat dümmlich gelacht, aber ihre Dummheit ließ mich kalt. Nur ihr Körper ließ mich nicht kalt.

»Warten Sie im Café gegenüber auf mich. Ich habe um fünf Uhr Feierabend.«

Ich habe eine Flasche Wein gekauft, dann habe ich im Café gegenüber mit den Socken in einer Plastiktüte gewartet.

Yolande ist gekommen. Wir haben einen Kaffee getrunken, dann sind wir zu ihr gegangen.

Sie kocht gut.