Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Seramis

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

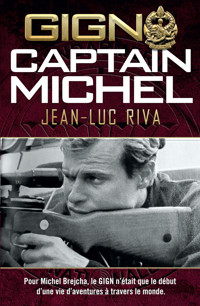

Pour Michel Brejcha, la vie d’aventure ne pouvait s’arrêter au GIGN.

Plongeur d’intervention rompu aux techniques du contreterrorisme maritime, il met la tête hors de l’eau et décide de devenir pilote de ligne ! La marche est un peu haute, et en attendant de parcourir le monde aux commandes d’un Airbus, c’est en survolant les jungles malaisienne, birmane et Vietnamienne qu’il gagne son surnom de « Captain Michel » qui ne le quittera plus. Son sens de l’amitié le poussera à « planquer » chez lui le chef de la troisième équipe du Rainbow Warrior, alors recherché par toutes les polices. Mais le personnage possède aussi une face cachée. Belle gueule, il plaît aux femmes et les soirées mondaines se l’arrachent. Une « capacité » qui n’échappe pas aux Services, et à la CIA en particulier. C’est ainsi qu’après avoir séduit une agent du KGB, il se retrouvera dans le cockpit d’un Mig 29 sur une base d’un coin perdu de Russie.

Guidé par un attachement profond aux valeurs humaines, Michel Brejcha va vivre intensément ses passions. À ce jeu-là, la mort n’est jamais bien loin... Il est temps pour lui de se dévoiler dans un livre qui vous surprendra.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 483

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

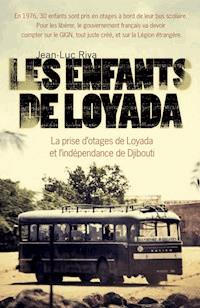

Couverture

Page de titre

Note de Jean-Luc Riva

Il est de ces gens dont on entend parler, mais que l’on ne voit jamais. L’éloignement, peut-être, il vit sur une petite île des Philippines, la discrétion sans doute. Lorsque l’on a rendu quelques « services » à divers États, souvent payés d’ingratitude, le secret est de rigueur. De mon côté, je n’écris le récit que de ceux qui n’entrent pas dans le « moule ». Michel Brejcha en fait partie. Son nom est évoqué lors de l’écriture de GIGN, nous étions les premiers ; gendarme à l’escadron parachutiste, il passe les tests et intègre le groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale. Qualifié plongeur d’intervention, il participe à la mise au point des techniques de contreterrorisme maritime. De quoi s’assurer une superbe carrière remplie d’adrénaline, sauf que…

Michel évite soigneusement les sentiers battus. Et quand on a une belle gueule et que l’on plaît aux femmes, il serait inconvenant de ne pas en profiter. Entre les interventions et les entraînements, il fréquente assidûment le milieu du mannequinat et du cinéma. Il attise les regards et les conversations, des actrices s’intéressent à lui, de quoi meubler les week-ends de repos, sauf que…

C’est un bosseur acharné doté d’une ambition à laquelle il est bien le seul à croire. Il veut être pilote ! Et pas pilote d’aéroclub, non, de ligne ! Il hésite, mais lorsqu’après avoir quitté le GIGN il rejoint l’ambassade de Kuala Lumpur, la morgue et le peu de considération que lui accordent les diplomates précipitent sa décision. Ce sera l’aviation. Il refuse de rejoindre la France et plaque l’uniforme de gendarme pour celui d’élève de l’école de l’air de Nouvelle-Zélande. Une deuxième vie commence.

Après la France et l’Europe, l’Asie devient son terrain de jeu. La marche est haute pour devenir commandant de bord, et en attendant ce jour, il faut passer par tous les « petits boulots » qu’offre la profession. Les vols en pleine tempête au-dessus de la Malaisie et de la jungle birmane s’enchaînent, de jour, de nuit et par tous les temps. Il lui faut atterrir avec un petit avion sur des pistes à peine éclairées pour déposer des passagers dont il vaut mieux ignorer le nom et la fonction.

À force de travail et d’acharnement vient enfin le jour de la consécration. D’abord copilote puis commandant de bord sur Airbus, il va parcourir le monde. « Captain Michel » est très vite connu des équipages de toutes les compagnies aériennes, des hôtesses en particulier. Mais lorsque l’on vole au-dessus de l’Asie du Sud-Est, la CIA n’est jamais bien loin.

Chapitre 1La Légion tchèque

Gare de Vladivostok, 3 décembre 1919

Un ballot sur l’épaule, l’homme qui descend du Transsibérien a le regard fiévreux. Lentement, il déplie sa grande carcasse ankylosée par des jours et des nuits passées à bord d’un train miteux. Cela fait plus d’un an qu’il voyage vers l’est, après s’être évadé du camp de prisonniers d’Irkoutsk en Sibérie. Cette évasion s’est produite quelques mois après la bataille de Zborov, en juillet 1917, où lui et ses camarades avaient étrillé les Autrichiens pour le compte du Tsar de toutes les Russies. Aucun d’eux n’imaginait que les bolcheviks et leur révolution allaient renverser la table et prendre le pouvoir. Aussi, quand les Rouges leur ont proposé de rester en Russie pour servir à leurs côtés contre le dernier carré des « Blancs », aucun Tchèque n’a accepté. Pas question d’aider ces sanguinaires dans leur extermination des anciennes troupes tsaristes qui continuent de lutter pied à pied en Sibérie. Le capitaine de cavalerie Vinzent Brejcha a alors fait son baluchon et mis le cap sur Vladivostok. De là, il comptait embarquer dans un bateau pour regagner l’Europe. Il n’est pas allé bien loin.

A-t-il fait preuve d’imprudence ? A-t-il été dénoncé ? Il ne le saura jamais. Un matin, les bolcheviks encerclent la ferme dans laquelle il s’est réfugié. Ils le conduisent à Irkoutsk, un camp où l’on casse des cailloux à longueur de journée sous la surveillance de gardes sadiques qui vous donnent du knout1 quand vous ne travaillez pas assez vite. Pour lui, un seul but : s’évader, et, lorsque gorgés jusqu’à plus soif de vodka frelatée, ses bourreaux relâchent leur surveillance, il file avec quelques-uns de ses frères d’armes.

Deux mille cinq cents kilomètres à travers l’ex-Empire russe, une aventure qui n’est pas de tout repos. Il a fallu faire le coup de feu contre ces satanés Rouges qui voulaient leur peau. Ils ont aussi tué ici et là pour pouvoir manger. Plus d’un an à traîner au milieu des steppes comme des loups, se méfiant de tout et de tout le monde. Aujourd’hui, sur les quais du port de Vladivostok, ces hommes qui déambulent ont appris à survivre.

Celui-là ! Le bateau a l’air costaud, ce n’est pas un de ces rafiots qu’on leur propose pour regagner le continent. Vinzent Brejcha monte à bord et questionne :

– Vous partez pour l’Europe ?

– Non, mon gars, pour Manille. C’est les Américains qui dirigent là-bas.

Les Américains ! Un mot qui fait rêver.

– Va pour les Philippines ! Je peux embarquer ?

– Ça dépend… Tu as de l’argent ?

– Un petit peu, mais je peux donner un coup de main !

– Tu m’as l’air en piteux état, mais on manque de bras aux machines. Monte à bord. Si tu ne fais pas l’affaire, je te débarquerai à notre première escale au Japon.

160 jours de mer passés dans la soute à enfourner du charbon dans les chaudières chauffées à blanc. Dur, mais il y mange à sa faim. C’est un homme neuf qui met pied à terre à Manille. La carcasse voûtée de Russie a laissé place à un gaillard de plus de deux mètres.

Il faudra encore quelques années et beaucoup d’aventures avant que mon grand-père Vincent Brejcha ne regagne l’Europe.

C’est son sang qui coule dans mes veines.

Cavalerie de la Légion tchèque

La Légion tchécoslovaque est incorporée dans l’armée impériale russe en 1916 en guerre contre l’Empire austro-hongrois. Lorsque le nouveau gouvernement bolchevik signe une paix séparée avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie (le 3 mars 1918), les Tchèques et les Slovaques doivent quitter la Russie dans des conditions souvent effroyables.

1 Knout : fouet.

Chapitre 2Le Storch

La manche à air de l’aérodrome de Château-Arnoux-Saint-Auban se balance mollement au gré d’une légère brise. Moi, je ne quitte pas des yeux la clope qui pend au bec du bonhomme. Il m’impressionne. Même quand il ouvre la bouche pour parler, la Gauloise reste scotchée à sa lèvre inférieure. Pull de camionneur, casquette aux traces de cambouis sur la tête, il a les mains enfoncées dans sa salopette et le regard interrogateur.

– Tu prends la cigogne ?

La cigarette n’est pas tombée. Mon père acquiesce, moi je questionne.

– C’est quoi, la cigogne ?

L’enfumeur se charge de répondre

– Un Fieseler Storch, petit ! Un avion allemand de la dernière guerre. Les Boches l’ont appelé la cigogne, storch en allemand, à cause de son train d’atterrissage. Regarde comme il est haut !

Et c’est vrai. Du cockpit haut perché pendent deux longues jambes, avec des amortisseurs énormes, qui se terminent par deux roues aux pneus taillés pour le tout-terrain. D’un coup de Zippo, il rallume son mégot et poursuit.

– Les nazis sont allés en Italie chercher Mussolini avec ce zinc. En pleine montagne. Ça se pose dans un mouchoir de poche, tu vas voir.

J’ignore qui est ce Mussolini qu’il semble connaître, mais je fais comme si en hochant la tête. Lui, c’est monsieur Guizol. Mon père m’en a parlé hier soir au souper.

– C’est une légende. Il a fait toute la guerre en Angleterre comme pilote de Spitfire dans une escadrille de la RAF. Il a abattu une quinzaine d’appareils ennemis.

Je le sens admiratif du personnage. Il faut dire que son boulot de mécanicien avion à l’aérodrome l’amène à le côtoyer quotidiennement. Et c’est aussi Guizol qui lui a fait passer son brevet de pilote.

– Tu donnes un parachute au gamin ?

Mon père qui finit d’enfiler le sien se tourne vers moi.

– Le parachute, c’est pour s’assoir dessus. Toi, je vais te mettre une couverture pliée en deux, ça devrait aller.

Je ne comprends pas trop comment on peut remplacer un parachute par une couverture, mais je suis sûr qu’il va m’expliquer.

Il m’attrape sous les aisselles et me fait grimper à bord, en place arrière. Le voilà qui m’attache à l’aide d’un harnais bien trop grand pour moi. Malin, il en rétrécit les bretelles en y faisant des nœuds, me pose des écouteurs radio sur le crâne et termine en me gratifiant d’une petite tape sur la tête ponctuée d’un « OK ! » Pour la couverture, pas besoin d’explications. Je perçois immédiatement son intérêt. Les sièges sont en bon acier germanique et risqueraient d’écorcher mes fesses de gamin.

Je le regarde s’installer devant moi, sa carrure m’empêche de voir vers l’avant, mais la forme particulière de la verrière, qu’il vient de rabattre, me permet d’observer à 90° vers le sol. J’entends :

– Contact !

Les mains sur les hanches, Guizol fait un signe de tête. Le moteur tousse, une odeur d’essence, et l’hélice commence à tourner.

Nous roulons moins d’une centaine de mètres et, brusquement, telle une libellule, l’avion se met à grimper lentement. Le terrain d’aviation s’éloigne peu à peu tandis qu’émerveillé mon regard se porte alternativement du Mercantour à l’est au Luberon à l’ouest.

Nous sommes le 9 mai 1959, j’ai quatre ans, et c’est mon baptême de l’air. Sous moi, la Provence qui va me voir grandir. Le Storch s’incline sur l’aile pour un virage à 180° vers le sud. J’ai le temps d’apercevoir Sisteron et sa citadelle au nord, puis ce sont les montagnes qui bordent la Durance. C’est là que j’irai bientôt courir pendant des heures, sur leurs flancs abrupts.

Nous continuons de grimper et mon cœur se serre un peu. Mes écouteurs grésillent.

– Je vais mettre l’avion face au vent, regarde bien, on va faire du surplace.

Le moteur au ralenti, légèrement cabré, on ne bouge presque plus. Brusquement, l’appareil se dérobe et nous plongeons. Mon pilote de père s’active ! Remise de gaz, ailes à plat, nous rejoignons lentement Saint-Auban. Mon appréhension a disparu, maintenant je n’ai plus qu’une hâte, être assis là, devant !

Il n’avait pas exagéré, l’ancien de la bataille d’Angleterre. Nous nous posons en moins de quarante mètres2, et, lorsque mon géniteur me tend ses bras pour me faire descendre, je ne peux me retenir :

– Papa, il faut que tu m’apprennes !

Les hasards de la vie ne favoriseront pas ce qui aurait pu être un passage de relais. Qu’importe ! j’ai maintenant un but. Mais encore long et tortueux le chemin qui y mène.

*

Il n’est que 9 heures du matin, et la fraîcheur de l’aube laisse peu à peu place aux rayons du soleil. Le petit sentier rocailleux qui serpente à flanc de coteau de la garrigue n’en finit pas de grimper. En bas, la Durance voit ses flots, parfois tumultueux, filer pour aller se jeter dans le Rhône. Malgré la beauté du spectacle qui s’offre à moi, je n’ai pas l’âme à la poésie mais à l’effort. Voilà une heure que je cours, et j’ai le cœur qui bat à tout rompre. Cette petite piste qui parcourt la montagne, j’en connais chaque caillou et chaque buisson. Ces terres arides sont mon terrain de jeu depuis mon enfance…

Ici, le village surnomme mon grand-père le « géant des Carpates ». S’il lui a fallu trois longues années après avoir embarqué à Vladivostok pour les Philippines afin de regagner sa Tchécoslovaquie natale, une heure aura suffi pour qu’il se fasse virer de son régiment. C’est sûr qu’empoigner un colonel pour une sordide histoire de mutation ne favorise pas l’avancement ! À la suite de cette engueulade terrible, les portes de l’armée tchécoslovaque se sont fermées à jamais pour le capitaine Vinzent Brejcha.

Son fils a quatre ans lorsqu’il décide d’installer sa famille à Château-Arnoux-Saint-Auban en 1930. Naturalisé français, mon père effectue son service militaire dans les chasseurs alpins avant d’épouser une Monégasque. Son métier de mécano avion le passionne, mais pas seulement. La nature et les animaux l’attirent, et, au fil du temps, il devient garde-chasse bénévole. Il m’entraîne avec lui dans de longues randonnées en montagne à la découverte des aigles, des grands-ducs et des serpents. Ceux-ci me fascinent. Peu à peu, je m’enhardis à les approcher, jusqu’à vouloir les capturer. Des couleuvres tout d’abord, puis les vipères seront l’objet de toutes mes attentions. Mon père m’apprend à les attraper avec un bâton muni d’un nœud coulant pour les relâcher ensuite dans des endroits moins fréquentés. Cet attrait pour les reptiles ne va plus me quitter et finira par me jouer un sale tour en Afrique bien des années plus tard.

Il n’y a pas eu à discuter. Pour mes six ans, ma mère m’a inscrit aux cours de ce bon monsieur Verplanquin, professeur de clarinette de son état. Le bougre officie au conservatoire de Château-Arnoux-Saint-Auban et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’apprécie que modérément les joueurs de pipeau. Il ne tolère en effet aucune excuse qui permettrait d’éviter d’assister à ses leçons. Ponctualité, assiduité et effort soutenu sont les clés de la réussite nous répète-t-il. J’ai beau eu dire et rappeler à ma mère que la clarinette ne m’intéressait pas le moins du monde, je n’ai pas eu le choix.

– Tu me remercieras plus tard ! Tu seras bien content d’être dans la musique quand tu feras ton service militaire !

Elle ne croit pas si bien dire…

Ma vie se partage donc entre l’école, où je ne brille guère, la nature et mon grand-père. Lui, le fringant officier de cavalerie, se tue à la tâche chez Pechiney, une usine où l’on fabriquait le gaz moutarde pendant la guerre de 14. Sa grande taille et sa force quasi herculéenne l’ont désigné pour les travaux pénibles. Il porte, soulève, tire et empile des caisses dont le poids le voûte chaque jour un peu plus. Le dimanche, lui et ma grand-mère nous accueillent, mes parents, mon frère et moi, avec le goulasch traditionnel. C’est un plat plutôt costaud, roboratif, relevé juste ce qu’il faut.

Dans cet appartement, joliment décoré de quelques objets slaves, j’écoute les récits de mon héros. Oh, il les raconte avec parcimonie. Lui, l’égo et la gloriole, ce n’est pas son truc. Alors, moi, l’enfant, je lui arrache ses anecdotes une à une. Le coup de feu contre les Rouges, les cadavres qu’il découvre lorsque ceux-ci tombent sur des moujiks restés fidèles au tsar ; j’écoute bouche bée. De temps à autre, ma grand-mère intervient.

– Arrête, Vincent, tu vas finir par lui faire peur avec tes horreurs !

Et puis un jour.

– Michel, demain on est dimanche, pas d’usine ! Viens avec moi dans la montagne.

C’est ce jour-là que je comprends comment il a réussi à survivre pendant ces années d’errance dans les steppes russes. Je n’ai que dix ans, mais j’observe et je retiens. Il se déplace sans bruit, il s’arrête, écoute et me fait signe d’approcher.

– Les oiseaux ne chantent plus. On s’est fait repérer, mon garçon !

Les plantes n’ont pas de secret pour lui et encore moins les champignons. Il m’explique patiemment comment les reconnaître et en faire le tri avant de les porter à ma grand-mère, qui les cuisine à merveille, ainsi que les poissons, qu’il m’apprend à pêcher.

Hélas, peu à peu le souffle lui manque lorsque nous marchons dans la montagne. Je le vois hésiter, s’arrêter les mains sur les genoux, avant de repartir sur la piste d’un pas moins assuré. Un midi, juste après le repas, la foudre frappe mon idole. Il meurt brutalement, à table, sur sa chaise.

Pour celui qui avait échappé au pire dans les confins de la Sibérie, c’est une fin sans gloire. Finir à cheval, dans une dernière charge sabre au clair, en cavalier, c’est vrai que cela aurait eu de la gueule, grand-père ! Mais je remercie le dieu de la guerre de n’avoir pas voulu de toi, cela nous aura permis de faire un bout de chemin tous les deux. J’ai quatorze ans, et j’accuse le coup rudement ! À présent, je pars seul dans la montagne, sur les sentiers que nous parcourions ensemble. Lorsque je pose mes pas dans les siens, les larmes, parfois, me montent aux yeux. Il m’a tant appris.

… Je me suis arrêté de courir. Une longue silhouette vient de traverser la route. Je m’approche, et, brusquement, la couleuvre vert et jaune se détend. Je sais que sa morsure, quoique sans danger, fait atrocement mal. Coup de chance, elle a planté ses fines dents dans ma chaussure, m’obligeant à la secouer violemment pour la faire lâcher. Je la vois qui file silencieusement dans un bosquet d’épineux, une vipère avec ses crochets venimeux m’aurait laissé un bien moins agréable souvenir ! Il est temps pour moi de redescendre vers la maison où m’attend mon père, mon carnet de notes ouvert devant lui.

Mes résultats scolaires le désespèrent. À l’école, c’est blouse grise pour tout le monde et profs qui tirent la gueule. Les réunions parents-professeurs auxquelles il participe se terminent invariablement par la même phrase :

– S’il fait le con, n’hésitez pas ! leur dit-il, le tout appuyé par un revers de la main qui n’annonce rien de bon pour mes joues.

*

J’essaie pourtant de bosser un minimum avec mon pote, un Michel lui aussi. Mais nous passons plus de temps à fabriquer de la glue en faisant chauffer de l’huile de lin qu’à réviser le théorème de Pythagore. Nous confectionnons des pièges pour attraper quelques oiseaux que nous relâchons aussitôt. Cette amitié avec Michel prendra fin de manière brutale. Une leucémie foudroyante l’enlève à la vie alors qu’il vient de fêter ses onze ans. À cet âge, la mort d’un copain laisse des traces. C’est encore la montagne qui va absorber ma solitude.

J’y passe des journées entières. J’emporte des cordes et je descends des parois à pic pour rencontrer des oiseaux de toute espèce qui se nichent là. Pendu au bout de mon rappel, qui n’en est pas vraiment un, vu que je n’en ai jamais fait, je découvre un jeune grand-duc tombé du nid. Je le prends avec moi et le ramène à la maison. On s’apprivoise tous les deux, et nous devenons bientôt inséparables. Près du jardin, il a trouvé un arbre creux dans lequel il gîte. La nuit, je guette son vol silencieux lorsqu’il part en chasse. La chasse, moi, ce n’est pas mon truc. Depuis le jour où j’ai tué par mégarde un écureuil croyant viser un merle dans un bosquet, je n’ai jamais plus tiré sur un animal.

Il en va tout autrement pour les bipèdes nuisibles. Ainsi, à la stupéfaction de mes parents, j’aligne avec ma carabine un pseudo copain qui s’enfuyait après m’avoir dérobé un stylo à encre ramené de Chine par mon oncle et ma tante. Frappé en pleine course, le Marcel ! Un plomb dans la cuisse brise net sa vocation de kleptomane ! Je fonce sur lui, récupère mon bien, et lui assène un :

– Casse-toi ! tu n’as rien, dégage !

Mon père me regarde bouche bée, je ne sais pas trop s’il apprécie la précision du tir ou la hardiesse du geste, toujours est-il qu’il met du temps à s’exprimer.

– Ça alors ! Mais tu aurais pu le…

Je l’arrête net.

– Non, j’ai visé la jambe.

Cette adresse au tir, je vais l’entretenir et l’intensifier en me fabriquant des cibles pour m’exercer. J’ai quinze ans, et la fibre militaire que mon grand-père m’a transmise ne cesse de se développer, au désespoir de ma mère. La musique adoucissant les mœurs, elle place un profond espoir dans ma nomination de première clarinette au conservatoire. Eh oui ! Je n’ai pas lâché l’instrument ! En fait je n’ai pas eu trop le choix. Et celui-ci me réserve quelques surprises…

2 Le Fieseler Storch servira de référence pour le développement futur d’avions STOL (Décollage et atterrissage courts.)

Chapitre 3Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou !

Si je n’ai toujours aucune appétence pour les études, j’ai trouvé dans le sport le moyen de m’épanouir. Ma régularité dans les compétitions scolaires de course à pied – je termine régulièrement dans les trois premiers – m’a fait remarquer auprès de l’entraîneur du club d’athlétisme local, l’Union sportive de Château-Arnoux-Saint-Auban (USCASA), qui m’a proposé de le rejoindre. Je participe aux championnats régionaux du 1 500 mètres et au Championnat de France de cross-country. Courir, j’adore ça. À tel point que plus rien d’autre ne m’intéresse. Lorsque je suis en vacances, je cours chaque jour les quatorze kilomètres aller-retour entre la maison et Châteauneuf.

Je pars régulièrement en stage au CREPS d’Aix-en-Provence. J’y rencontre des athlètes de haut niveau dans toutes les disciplines. À dix-sept ans, me voilà diplômé moniteur puis entraîneur d’athlétisme par la FFA, qui m’offre un superbe short en satin pour ma réussite aux examens. Il finira, bien des années plus tard, sur les fesses d’une belle Malaisienne à qui je l’offrirai à mon départ de Kuala Lumpur.

Mais en 1972, je suis encore bien loin de l’Asie, et à ce rythme effréné de sport, de clarinette et de montagne, il me reste peu de temps pour m’intéresser aux filles, qui, elles, s’intéressent à moi. Du temps, il m’en faudrait davantage pour remettre au propre les notes que je prends à la va-vite dans mon lycée de Sisteron. Heureusement il y a Annick, la fille du maire de Selonnet. En plus d’être une blonde magnifique, c’est une élève studieuse qui me fait une synthèse régulière des cours pendant lesquels, à demi assoupi près du radiateur, j’ai écouté le prof d’une oreille pour le moins distraite. Mais tel le lampadaire pour l’ivrogne, cela m’aide mais ne me fait pas avancer. Mes notes restent à un niveau de marée basse.

Cependant, si je revendique mon statut de cancre, il y a néanmoins deux disciplines dans lesquelles je brille : l’anglais, grâce à mes séjours linguistiques, et le sport, of course ! Le professeur de sport, me voyant diplômé du CREPS, veut que je participe à l’élaboration de ses cours et me laisse conduire les séances d’athlétisme. Tout se déroule bien jusqu’au jour où il décide d’organiser une partie de foot, ce qui n’est pas trop mon truc. En lieu et place de taper dans un ballon, je me mets à courir sur la piste qui entoure le stade. Quelques copains m’accompagnent au début, puis je continue seul, oubliant qu’il y a cours de maths ensuite. Résultat, soixante-trois tours en une heure vingt ! 25,2 kilomètres au total. Lorsqu’après ma prestation de derviche tourneur je pénètre dans la classe, la prof m’adresse un :

– Ça va Michel ?

Tandis que mon voisin me lance :

– Oh putain ! t’es rouge comme une tomate !

Cette métaphore végétale m’inquiète, car en fait je ne me sens pas bien du tout. J’ai juste le temps de murmurer :

– Non, madame, ça ne va pas du tout… avant de m’écrouler sous mon pupitre.

L’infirmière arrive en courant pendant que l’on appelle mes parents. Hypoglycémie ! diagnostique-t-elle alors que le directeur engueule le censeur et que celui-ci engueule à son tour le prof de sport. Moi, c’est mon père qui s’en chargera. Ma mère ajoutera simplement :

– C’est de courir dans la montagne qui le rend fou !

Si cela mit un terme à mes prestations sportives scolaires, ça ne m’empêche guère de reprendre quelques jours plus tard mes footings en solitaire. Au grand désespoir de Christine, ma copine du moment, qui lorsqu’elle vient me chercher le samedi soir pour aller au bal du village s’entend dire par ma maman navrée :

– Michel ? Il dort ! Désolé Chris, mais il a encore compétition demain matin !

Elle, qui à chaque fois que je rentre fourbu de mes longues courses en montagne, prend un malin plaisir à mettre cette chanson de Brassens.

Je ne sais pas si j’aimais cette dame,

Mais je sais bien

Que, pour avoir un regard de son âme,

Moi, pauvre chien

J’aurais gaîment passé dix ans au bagne,

Sous le verrou

Le vent qui vient à travers la montagne

Me rendra fou

*

Me voici dans ma chambre aux murs tapissés de posters de commandos et autres parachutistes.

Les récits de mon grand-père ont cheminé dans ma tête, et l’armée me semble l’endroit où je pourrais m’épanouir le mieux. Ma décision est prise : puisque je me sens comme un poisson dans l’eau, je serai nageur de combat dans les commandos marine ! Dire que cette résolution a fait bondir de joie mes géniteurs serait largement exagéré ! Toute ma famille me conseille de poursuivre mes études et d’aviser ensuite. Mais côté scolarité, la coupe est pleine ! Après d’âpres négociations avec mes parents, il est décidé que je devancerai simplement l’appel, mais pour servir dans une unité parachutiste. Je me rends plein d’enthousiasme à Tarascon, où je passe les trois jours de sélection répétant inlassablement à chaque atelier « Je veux aller dans les paras ! » jusqu’à en raser les sous-officiers chargés de l’orientation.

Rentré à Château-Arnoux-Saint-Auban, j’attends confiant mon affectation. Et lorsque celle-ci arrive, surprise ! Je dois rejoindre le 35e Régiment d’artillerie ! Quid des parachutistes ? On m’aurait donc menti ! Je sonne le branlebas de combat dans la seconde et fais des pieds et des mains pour que mon père me descende le plus vite possible à Marseille au centre de recrutement.

Dans la voiture, j’ai le moral dans les chaussettes. L’adjudant-chef qui me reçoit m’écoute poliment et éclate de rire.

– Ho petit ! Ils ont oublié le P de parachutiste sur ta convocation ! Fallait pas venir, juste me téléphoner ! Tu vas bien au 35e RAP ! lâche-t-il avec l’accent de Pagnol. Il me regarde droit dans les yeux et ajoute : Tu sais, des gars d’ici qui demandent les paras, il n’y en a pas des masses. La majorité des appelés qui veulent y aller sont du Nord ou de l’Est. Dis-toi que tu fais exception !

L’artillerie, ce n’est pas ce que j’aurais préféré. Je me voyais plutôt dans un RCP ou un RPIMa3, mais bon ! Sauter en parachute, c’est déjà ça !

Le lundi 1er octobre 1973, je franchis les portes du quartier Soult à Tarbes, où est implanté mon régiment. J’y fais deux mois d’instruction élémentaire du combattant avant de rejoindre l’École des troupes aéroportées (ETAP) pour obtenir le brevet para. À l’issue, le 35e RAP me tend les bras !

Michel Brejcha

Dans les paras, pendant la période des classes et du brevet, on court du matin au soir. Les images de mes footings en montagne me reviennent en mémoire ! Il n’y a que très peu de moments pour le repos ou pour taper la discussion avec les autres appelés. Mais lorsque certains s’épanchent, la surprise est parfois au rendez-vous.

*

Il s’appelle Philippe L. et occupe le lit qui est juste en dessous du mien. On sympathise, on partage des sodas au foyer de l’ETAP et nous parlons de nos vies respectives. Et lui, le Breton, n’est pas venu ici pour plaisanter.

– Garde ça pour toi, mais moi, les paras, je n’en ai rien à foutre ! Ce qui m’intéresse, ce sont les explosifs et le sabotage.

– Mais à quoi cela va-t-il te servir ? Tu travailles sur des chantiers de démolition ?

Il me regarde en rigolant.

– Tu crois que nous, les Bretons, on va encore rester longtemps les bras croisés devant l’État français ? Si je suis venu ici, c’est pour apprendre les techniques de subversion et de guérilla afin d’aider le FLB4.

C’est qu’il a placé la barre un peu haut le Philippe. Car si tant est que l’on nous initie aux diverses pratiques dont il parle, il nous faut d’abord passer par la case saut en parachute, et pour lui, ce n’est pas gagné.

Le Nord Atlas effectue un virage à 180° pour se présenter dans l’axe de la zone de saut de Wright5. À bord, le quatrième groupe de saut de la 1273e promotion de l’ETAP, dont Philippe L. et moi faisons partie. Par la porte ouverte, le chef largueur balance un siki6, qu’il regarde descendre mollement au bout de son parachute, avant de gueuler :

– Debout, accrochez !

Cette fois-ci, on y est ! Fini les sauts depuis la tour, là c’est pour de vrai. Le bruit des moteurs est assourdissant. On les écoute attentivement. Chacun sait que lorsque le pilote va réduire leur puissance, le « Go » ne sera pas loin. Je vois alors mon voisin blêmir. Philippe L., l’apprenti plastiqueur du FLB, est en train de se liquéfier. Sa lèvre inférieure tremble, il m’adresse avec sa tête un signe de négation. Il m’inquiète, mais pas le temps de psychoter. Dernières vérifications, ça y est ! Les moteurs tournent au ralenti. Go ! On sort en charrette, l’un derrière l’autre, je pousse L., qui, après un bref instant d’hésitation, se jette dans le vide. Lorsque nous nous retrouvons au sol, il ne me décoche pas un mot.

Au matin de la nuit qui a suivi le second saut, Philippe L. ne se réveille pas. Lorsqu’à 6 h 15 le sergent de semaine passe une seconde fois afin de vérifier si toute la chambrée est debout, il est toujours au lit. Je m’approche de lui et découvre qu’il a les yeux ouverts et les pupilles dilatées. Je le secoue, mais il reste sans réaction. Je cherche son pouls, il est faible et irrégulier. Je me tourne vers le sous-officier.

– Sergent, il faut l’emmener d’urgence à l’infirmerie !

– Tu rigoles ! Ce branleur ne veut pas se lever !

– Non, non, il s’est suicidé !

Je laisse là l’incrédule et fonce dans le bureau de l’adjudant de compagnie7, qui percute à la seconde et appelle le médecin, qui fait transporter L. en urgence à l’hôpital. Le midi nous apprenons que notre terroriste en herbe a tenté de mettre fin à ses jours par absorption de médicaments. La peur de sauter a été plus forte que son appétit de s’initier au b.a.-ba de la manipulation des explosifs.

Lorsque je croiserai le toubib, quelques jours après, il me prendra à part.

– Il a eu chaud, votre pote. Il peut vous remercier, vous lui avez sauvé la vie. Dix minutes plus tard, il y restait.

– Il va revenir ?

– Non, à l’heure qu’il est, il est en train de rejoindre un régiment disciplinaire en Allemagne.

3 RCP : régiment de chasseurs parachutistes ; RPIMa : régiment parachutiste d’Infanterie de marine.

4 Front de libération de la Bretagne.

5 Nom attribué à la zone de saut de l’ETAP en mémoire des frères Wright, qui ouvrirent en 1909 à Pau la première école de pilotage du monde.

6 Avant de larguer des parachutistes, le chef largueur utilise un « dériveur », appelé aussi « siki », pour déterminer la dérive provoquée par le vent. Cette procédure n’est pratiquement plus utilisée aujourd’hui.

7 Sous-officier chargé de l’administration générale d’une compagnie (une centaine d’hommes). Il a sous ses ordres plusieurs services ainsi que le sergent de semaine (cité plus haut). Cette fonction qui consiste à assurer la discipline générale de l’unité est tenue à tour de rôle par tous les sergents de l’unité, pendant une semaine H24.

Chapitre 4Mortelle clarinette

Me voici dans la capitale du haricot tarbais, un haricot blanc mondialement connu des gourmets à la peau filante très fine, avec une chair fondante et moelleuse, une texture délicate et non farineuse, comme le dit la publicité. Parfait pour accompagner le cassoulet. Mais en cette mi-novembre 1973, mes soucis ne sont pas d’ordre culinaire. J’ai à peine franchi les portes du quartier Soult, à Tarbes, qu’à l’énoncé de mon nom, l’adjudant chargé d’accueillir les appelés en provenance de l’ETAP, fraîchement brevetés, me met à l’écart.

– Brejcha, vous m’attendez !

Il dispatche aussitôt mes camarades entre leurs différentes batteries8 d’affectation et me fait signe de le suivre. Nous montons quatre à quatre les marches qui mènent au second étage du bâtiment dans lequel est regroupé l’état-major du régiment pour nous engouffrer ensuite dans un bureau immense, que l’on qualifierait aujourd’hui d’open-space. Un écriteau sur la porte m’indique que je pénètre dans la chancellerie (service du personnel). Là, un capitaine, manifestement le maître des lieux, l’interroge.

– C’est lui ?

– C’est Brejcha, répond mon guide.

– Jeune homme, vous êtes mon sauveur !

À peine arrivé que déjà on me prête des vertus miraculeuses. Mais l’officier poursuit.

– Ça fait trois mois que la musique de la Division parachutiste me court sur le haricot (tarbais !) pour que je lui envoie un musicien, un clarinettiste de préférence ! J’ai lu dans votre dossier que vous avez fait onze ans de clarinette, vous allez faire l’affaire !

– Mais, les sauts en parachute…

Il m’interrompt aussitôt.

– Tout le monde saute là-bas ! Le régiment support, c’est le 1er RCP, ne vous inquiétez pas, vous ferez du sport et du parachutisme ! Vous ne défaites pas votre paquetage, demain matin une voiture vous emmènera à Pau.

Il est vrai qu’à l’armée on ne se perd pas en circonlocutions alambiquées. La prise en compte des états d’âme, ce n’est pas trop le genre de la maison. Mais pour moi qui m’étais affûté comme une lame pour tenir ma place dans une unité de combat, le choc est rude. Une pensée m’effleure, le vœu funeste de ma mère est exaucé.

À ma tête, mon bourreau voit bien que je n’accueille pas la nouvelle avec enthousiasme.

– Ne faites pas la gueule ! La musique de la Division représente tous les parachutistes et elle se déplace partout en Europe. Croyez-moi, vous ne serez pas déçu !

Dans un certain sens, il ne se trompe pas…

*

Si la musique adoucit les mœurs, elle fait aussi voyager. J’ai à peine rejoint les rangs de ma formation musicale que les déplacements s’enchaînent. Genève, l’Espagne et bien sûr toutes les manifestations de l’Hexagone, au cours desquelles nous côtoyons des musiques militaires du monde entier. Les parachutistes laisseront un souvenir impérissable, on l’espère, aux belles militaires israéliennes croisées lors d’un festival à Oloron-Sainte-Marie…

Le capitaine rencontré à Tarbes ne m’a pas menti. Ici, je saute en parachute, et bien plus que mon compte ! Ceci grâce à quelques cadres de l’état-major de la 11e DP qui ne manifestent pas un entrain démesuré pour effectuer leurs sauts réglementaires, le sésame indispensable pour percevoir la solde à l’air. Ce complément de salaire est attribué à tout parachutiste totalisant au moins six sauts dans l’année. Avoir peur six fois dans l’année quand on commence à vieillir et que l’on a une femme et des enfants peut paraître compréhensible, en particulier lorsqu’il s’agit de largages de nuit. Il s’agit donc pour moi de prendre la place d’un autre dans l’avion. Un cadre m’explique minutieusement la manip, qui semble devenue une tradition.

– Il existe dans le grillage qui entoure la base un trou que l’on appelle le « trou de la musique » ! Tu passes par là, en tenue de combat avec ton casque, et tu te présentes au camp du Hameau. Un camion va t’emmener sur Wright pour embarquer dans le Transall9. Pour le reste, on s’en occupe, et toi, tu prends ton shot d’adrénaline. Qu’est-ce que tu en dis ?

– J’en dis que c’est Noël avant l’heure, mon capitaine !

Voilà comment, pendant la dizaine de mois passés à Pau, le clarinettiste que je suis a franchi la porte de l’avion une bonne vingtaine de fois en lieu et place d’officiers de la 11e DP. Que voulez-vous, quand on aime rendre service ! Je n’ose imaginer les conséquences en cas d’accident de saut…

*

Michel Brejcha

Incorporé comme deuxième classe, j’accède rapidement au grade de sergent. Loin d’un virtuose sur le plan musical, ce sont mes aptitudes en sport et mon goût du commandement qui me propulsent chez les sous-officiers. Je lorgne avec envie la 2e compagnie, la Rouge, du 1er RCP. C’est elle qui va bientôt partir pour six mois en Nouvelle-Calédonie. Dès la fin de mon service militaire, je m’y engage direct !

Lorsque j’en parle au chef de musique, le capitaine Fass, il remet l’église au milieu du village.

– Tu ne seras pas pris avec ton grade actuel mais avec celui de caporal-chef, et puis je te rappelle que tu as fait une demande pour devenir gendarme. D’ailleurs, ils ne vont pas tarder à te convoquer.

Je l’avais oubliée, celle-là ! Peu de temps après être arrivé à Pau, j’ai effectivement postulé pour passer le concours des sous-officiers de gendarmerie. À la réflexion, mon père n’y est pas pour rien. Les problèmes rencontrés dans la lutte contre les braconniers, ceux-ci étant souvent revêches, l’obligent à solliciter l’aide fréquente des gendarmes locaux, qui me connaissent bien. À chaque permission, il les encourage à me distiller le même refrain : viens chez nous ! Ce à quoi, lorsque j’objectai que je n’avais aucune envie de me retrouver à devoir verbaliser le contrevenant au bord des routes, la réponse de l’adjudant de Saint-Auban fusait aussitôt.

– Oh garçon ! On le sait que tu es sportif et que tu aimes sauter en parachute. Écoute-moi bien, tu te débrouilles pour finir dans les premiers de ton école de sous-offs et, à la sortie, tu demandes Mont-de-Marsan ! C’est l’escadron para de la gendarmerie.

Et il en fut ainsi. Dans le dernier mois de service, la gendarmerie me convoque pour passer les épreuves du concours de sous-officier. J’attends sereinement les résultats, qui tombent au moment où je fais mes adieux à mes camarades de la musique de la 11e DP.

Le 11 février 1975, je franchis le seuil du portail d’entrée de l’école de Gendarmerie de Chaumont. Ici commence le début de l’aventure.

8 Dans l’infanterie, le régiment est composé d’un certain nombre de compagnies ; dans la cavalerie on parle d’escadrons et dans l’artillerie, de batteries.

9 Transall : avion de transport militaire aujourd’hui retiré du service.

Chapitre 5Caserne Maridor, la désillusion

L’année passée à Chaumont se révèle studieuse, et ceci grâce aux compétences pédagogiques de nos instructeurs. Beaucoup de professeurs du milieu scolaire devraient s’inspirer de leurs méthodes. Ils ne ménagent pas leur temps pour s’assurer que le métier entre bien dans nos têtes, nos bras et nos cœurs, car être gendarme, c’est être au service de la population, nous répètent-ils à longueur de journée.

En sport, je suis poussé dans mes retranchements par un ex-commando marine. Il vient de Trépel10, et l’on se tire la bourre au parcours du combattant. Je donne tout ! Mon adresse au tir ne m’a pas quitté, me permettant de gagner quelques points supplémentaires. J’avale sans rechigner des pages entières du code de procédure pénale, et les délits routiers n’ont plus de secrets pour moi. Je n’ai pas le choix, il me faut travailler dur si je veux être dans les premiers au classement de sortie. Ce classement détermine la mutation, et il n’est pas question qu’un autre me pique la place que je convoite à l’escadron para de la gendarmerie.

Arrive enfin le jour de l’amphi, le moment où tous rassemblés nous choisissons nos affectations respectives. Je termine cinquième de ma promotion, et aucun de ceux qui sont devant moi ne va demander le 9/11, l’escadron parachutiste de Mont-de-Marsan, que je rejoins le 15 juillet 1975.

L’escadron a pris ses quartiers dans la caserne Maridor. Ici, peu connaissent l’histoire de Jean Maridor, ce héros des Forces aériennes françaises libres. Bien qu’il ait à son actif six avions ennemis abattus, sa spécialité demeure la chasse aux V1 allemands. Le 3 août 1944, il voit l’une de ces fusées se diriger droit sur l’hôpital de Benenden en Angleterre. Le temps est compté, car l’impact est proche.

Jean Maridor, qui doit se marier la semaine suivante, n’hésite pas et se place à 100 mètres derrière le V1 avant d’ouvrir le feu. Il sait pourtant qu’à cette distance la déflagration qui va s’ensuivre pourrait lui être fatale. L’engin ennemi explose en vol avant que sa tuyère ne vienne percuter une aile du Spitfire, qui s’écrase au sol. Par son sacrifice, Jean Maridor vient de sauver une centaine de vies anglaises.

J’ignore encore que l’avenir me réserve un destin de pilote, mais en m’envoyant dans une caserne de gendarmerie portant le nom d’un aviateur doublé d’un héros, il m’adresse un signe !

Dès les premiers jours, la désillusion est immédiate. Je me trouve confronté aux « feufeu ». Il s’agit de gendarmes anciens que le commandement a désignés comme « faisant fonction » de chefs et qui, faute de cadres en nombre suffisant, se voient chargés de la formation de leurs « camarades ». La tête gonflée d’arrogance, leur titre leur permettant de dissimuler leur incompétence, ces gendarmes sont d’une nullité crasse. En sport, c’est la catastrophe. Aucun échauffement, des footings débiles jusqu’à plus soif ; je tente désespérément de faire entendre ma voix pour proposer un entraînement adapté à notre mission. En vain.

Je me suis trompé, et je me prends à regretter de ne pas m’être engagé au 1er RCP. Là-bas au moins mes compétences étaient reconnues. Ici, elles le sont d’autant moins que je suis le plus jeune de l’escadron et que c’est à moi que revient la tâche délicate de pousser le balai quand les autres partent en opération de maintien de l’ordre. La gendarmerie, ce n’est pas pour moi. Je me suis laissé prendre aux sirènes des pandores de Saint-Auban. Avec leur accent à la Pagnol, l’avenir s’annonçait enchanteur. Mais ce n’est pas parce que l’air embaume le thym et le romarin que l’histoire est forcément belle…

C’est en septembre 1975, au moment où je me prépare à démissionner, qu’un ordre arrive : l’escadron part à Djibouti !

*

L’indépendance du Territoire français des Afars et des Issas est en marche et avec elle, son cortège de menaces proférées par ceux qui estiment qu’elle ne vient pas assez vite. Dans les villages qui bordent la capitale Djibouti, de nombreux clandestins attendent de pouvoir pénétrer dans la ville. Parmi eux, des indépendantistes qui font craindre un attentat sur la population civile ou sur les militaires français et leurs familles. Pour éviter les intrusions, les autorités françaises ont encerclé Djibouti d’un barrage de fil de fer barbelé dont les ouvertures sont autant de points de contrôle filtrant les entrées dans la cité. On en sort librement, mais s’y introduire est beaucoup plus difficile.

Les premières journées, nous sommes d’alerte à bord de la Jeanne d’Arc, prêts à être héliportés en tous points du territoire. On signale en effet des infiltrations d’indépendantistes à la frontière somalienne. Au bout d’une semaine sans incident, il est temps pour les différents pelotons de gagner leurs destinations respectives. L’escadron para est en effet réparti sur trois sites. Djibouti, notre base centrale, Obock et Tadjoura, où mon peloton doit se rendre, sur la côte de la mer Rouge et enfin Randa, un village situé dans la montagne près de la forêt du Day. Si les installations sont rudimentaires, il y a dans chacun de ces villages un médecin français qui vient en aide à la population et qui assure le soutien sanitaire de l’unité en stationnement. Nous ne sommes pas seuls à assurer la sécurité dans cette partie de la corne de l’Afrique. Le Commando marine Montfort nomadise le long de la frontière somalienne, la Légion et des gendarmes mobiles tiennent, eux, les check-points du barrage.

*

Je viens à peine de déposer mon paquetage qu’une panne électrique frappe notre cantonnement. Les deux maisons de torchis dans lesquelles nous logeons sont plongées dans le noir.

– C’est les indépendantistes ! Ceux-là, ils ne nous veulent pas du bien ! m’informe un camarade de chambrée.

Il faut s’y faire. Régulièrement, comme si cela allait hâter l’indépendance, le courant est coupé et la climatisation de nos locaux arrête de fonctionner pour nous transformer en tas de saindoux ambulants. Nous quittons alors nos bâtiments pour aller dormir dehors tant la chaleur rend les pièces irrespirables. Djibouti et Tadjoura méritent bien leur réputation de coins parmi les plus chauds de la planète.

Dès notre installation à Tadjoura terminée, avec mes camarades nous nous inquiétons de savoir comment le commandement a prévu de pourvoir au sujet numéro un de préoccupation de tout militaire en campagne : la bouffe ! Par bateau, nous répond-on. Alors, telle sœur Anne, nous guettons avec impatience l’arrivée du navire de la Marine censé nous ravitailler en denrées diverses et variées. Mais la Royale n’a pas désigné le meilleur de ses vaisseaux pour transporter jusqu’à nous la corne d’abondance. Ce que nous voyons monter à l’horizon, c’est bien la fumée noirâtre d’une péniche de débarquement antédiluvienne qui vient « beacher » près de notre campement.

Cette barcasse a quitté Djibouti ce matin pour franchir les 35 kilomètres de mer du golfe de Tadjoura ! Les intrépides ont navigué en plein soleil, la cargaison bien étalée sur le pont alors que le thermomètre indique déjà plus de 45° ! On se précipite pour décharger les caisses brûlantes, mais hélas, c’est trop tard ! L’odeur épouvantable qui s’en dégage nous donne un aperçu de ce qui nous attend à leur ouverture. La viande est immangeable, comme les produits laitiers. Nous regardons partir les trois matelots rigolards qui nous saluent d’un « À la prochaine ! » en se tenant les côtes.

Le moral est en berne. Aussi, après un bref conciliabule, nous décidons de prendre les choses en main. Tous les gendarmes pratiquant la plongée se voient chargés d’approvisionner le camp en poissons frais. Nous nous apercevons très vite que ce n’est pas sans danger. Au confluent de la mer Rouge et de l’océan Indien, les requins ne sont jamais loin. Il y a, paraît-il, plus d’une trentaine d’espèces, dont certaines vous relèguent très vite en bas de la chaîne alimentaire. Cependant, l’incident le plus sérieux ne viendra pas des squales.

Cela fait une bonne quinzaine de minutes qu’avec le capitaine Rémi, le harpon à la main, nous sommes à la recherche de la pitance du soir. En levant la tête, j’aperçois les reflets de lumières que créent les derniers rayons du soleil en se réfléchissant sur la surface. Bientôt ceux-ci s’estomperont peu à peu, plongeant les fonds marins dans l’obscurité totale. Arrivera alors le moment des requins. Il ne faut plus tarder à rentrer, et c’est au moment où je m’apprête à faire signe à mon compagnon de plongée que je le vois sonder pour aller raser le fond, sept à huit mètres sous moi.

Impuissant, je le regarde s’approcher d’une petite raie de couleur beige à tâches bleues, une pastenague qui flemmarde sur le sable ! Je palme à mort pour revenir sur lui, mais c’est trop tard ! Il suit le poisson sur quelques mètres avant de tendre la main comme s’il voulait l’effleurer. Le dard venimeux part à la vitesse de l’éclair et vient s’enfoncer entre le pouce et l’index du capitaine. L’eau se tache de rouge, Rémi remonte vers la surface comme un boulet de canon, les yeux exorbités. Je le saisis au passage en lui tenant le poignet. À peine la tête sortie de l’eau, il se met à hurler comme un damné en regardant sa main dans laquelle le dard a laissé un trou béant, par lequel le sang s’échappe à grands jets. Le venin est en train de se répandre, et tous les plongeurs avertis savent que la douleur qu’il provoque est intense.

Nous revenons au campement et lui collons un coussin dans la bouche afin qu’il le serre avec les dents, et j’envoie chercher le médecin, fissa ! Celui-ci, un jeune coopérant en assistance technique, arrive en courant et lui fait immédiatement une injection de morphine pour le calmer. La piqûre de la raie pastenague est rarement mortelle, mais elle est l’une des plus douloureuses qui soient. Évacué sur l’hôpital de la capitale, Rémi souffrira très longtemps de cette blessure, dont certains ne se remettent jamais complètement.

*

La péniche de débarquement continue inlassablement ses rotations fétides. Nos trois flibustiers nous délivrent avec une régularité confondante une nourriture avariée malgré nos plaintes. Alors que chaque jour qui passe, nous nous évertuons à améliorer l’ordinaire à l’aide de poissons, mon chef de peloton, le lieutenant Denis, le visage fermé, me fait savoir que je suis muté au poste de Randa. Protester en lui disant qu’envoyer un plongeur dans la montagne du Day est une hérésie est inutile. Certainement qu’à ses yeux il s’agit là d’une activité de loisirs, alors que nous participons comme chacun aux patrouilles et contrôles dans notre zone. Mais, en route pour Randa !

C’est un village cerné par de hautes collines au milieu d’une forêt primaire de plus de 2 000 ans, avec des arbres géants où la température est beaucoup plus clémente qu’à Tadjoura. Les serpents et les varans y pullulent. Ces derniers, loin de craindre l’homme, n’hésitent pas à charger et à mordre si l’on s’en approche d’un peu trop près. Certains d’entre nous apprendront à leurs dépens que cette morsure peut se révéler cruelle.

Les tournées d’inspection se font à bord de Dodge 6x6 qui datent de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet engin rustique, mais efficace, nous permet d’emprunter les pistes les plus défoncées à condition de voyager debout sur le plateau arrière en se tenant aux ridelles sous peine d’être éjecté du véhicule. Sur ces chemins peu stabilisés, le risque d’un accident dû à un effondrement de la chaussée est important.

Dans la nuit du 15 octobre, alors que je viens de prendre mon tour de garde, un 4x4 arrive plein pot dans notre campement. Le Djiboutien qui en sort est affolé.

– Il y a une voiture au fond du ravin, là-haut dans le Day. Ça gueule de partout. Il doit y avoir des morts…

Il a l’air sincère. Manquerait plus qu’on se fasse assassiner en croyant aller porter secours ! Je récupère la trousse de premiers soins dans mon armoire et, avec Guiton, nous partons en Jeep dans la montagne. Cinq kilomètres plus loin, dans la lueur des phares, nous apercevons un homme qui agite les bras dans tous les sens. On s’arrête et, dès le moteur coupé, nous entendons des cris et des gémissements qui montent du ravin. En nous penchant vers le précipice, on devine plutôt que l’on ne voit, une cinquantaine de mètres plus bas, un véhicule retourné au fond de la gorge.

Nul doute qu’il va falloir procéder à des évacuations jusqu’à notre infirmerie, aussi je demande aux quelques Djiboutiens d’un village voisin qui sont là de réquisitionner toutes les autos qui viendraient à passer. Il s’agit maintenant de descendre prudemment en nous accrochant aux branches. En fait de voiture, c’est un petit camion qui a dévalé la pente abrupte, avec une quinzaine de personnes à son bord. Dans la lumière faiblarde de nos TL 12211, nous les découvrons éparpillés autour de l’engin.

Je constate très vite qu’il y a là des femmes et des hommes, mais, heureusement, je ne vois aucun enfant parmi les blessés. Très vite, je fais un premier bilan afin de déterminer le degré d’urgence. Le premier constat est plutôt rassurant, personne n’est mort. Du moins pas encore, car quand je commence à examiner sérieusement les blessés, certains me paraissent salement amochés. L’un deux se tient les côtes en gémissant, et lorsque je lui ouvre sa veste, un trou énorme apparaît à hauteur des poumons, par lequel le sang gicle à chaque expiration. Il ne faut pas traîner, je lui plaque un pansement compressif que je bloque avec un bandage et lui fais avaler une aspirine. J’ai un doute sur l’efficacité de ce médicament sur une plaie soufflante de ce type, mais sait-on jamais, avec l’effet placebo…

Guiton m’appelle et me montre une femme qui saigne abondamment de la tête. La malheureuse a une partie du visage complètement défoncée, mais étonnamment, aucune plainte ne sort de sa bouche. Au moment où j’applique un pansement, un jet d’hémoglobine jaillit de la cicatrice et vient m’arroser le visage. Guiton, qui était là à m’éclairer avec sa torche, pousse un cri d’horreur et se met à vomir en se tenant les tripes. C’est vrai que le spectacle n’est guère ragoûtant. Les os de la tête tuméfiée de la pauvre femme sont visibles, un œil est fermé, et mon bandage est déjà gorgé de sang. J’éloigne mon camarade en lui demandant de repérer un itinéraire afin de remonter les blessés. Parmi eux, il y en a six qui devront faire l’objet de soins attentifs, car leur état exige une prise en charge des plus rapides.

Vingt minutes plus tard, nous commençons l’évacuation avec l’aide des autochtones. Nous sommes dans le territoire des Issas, et j’en vois quelques-uns, très excités, qui entament une discussion sur la meilleure stratégie à appliquer pour nous sortir de là. Les plus virulents d’entre eux ont les joues déformées par ce qui semble être une énorme boule. Le khat ! Ils mâchonnent du khat, la drogue euphorisante locale, ce qui explique leur attitude. Je tente de raisonner mon monde en leur disant que des gens vont mourir si les palabres se poursuivent. On porte, on tire, on pousse et nous arrivons enfin sur la piste.

Ces gens-là sont durs au mal. Peu de plaintes, seulement de la résignation. Guiton a alerté le médecin par radio qui nous attend à Randa, mais il a déjà prévenu que son action serait limitée aux cas les moins graves. Pour les autres, une évacuation est prévue par hélicoptère sur l’hôpital militaire dès l’aube.

À peine arrivés dans la cahutte qui tient lieu d’infirmerie de fortune, les injections de morphine s’enchaînent. Sitôt les douleurs calmées, le toubib s’empresse de recoudre les plaies qui peuvent l’être. Je le regarde faire, intéressé. Il se tourne vers moi.

– Tu veux essayer ?

J’hésite, un instant, mais je comprends qu’en fait sa question ressemble plutôt à un encouragement.

– Pourquoi pas ? Je vais surtout essayer de ne pas leur faire trop de mal.

– Si tu t’y prends bien, le type ne sent rien ! affirme l’homme de l’art.

Je l’observe une dernière fois avant de me lancer dans la couture. Si les premiers points sont loin d’être parfaits, ma technique s’améliore rapidement. Les villageois qui sont là me regardent faire, d’abord ébahis puis admiratifs. L’un d’eux m’adresse un :

– Toi, chef docteur !

Un surnom qui va très vite faire le tour de Randa.

Il est six heures du matin quand deux Pumas venus de Djibouti se posent pour embarquer nos six blessés graves, qui tous survivront.

Lorsque dans l’après-midi je fais ma patrouille quotidienne, tous les Issas que je croise me saluent d’un respectueux « Chef docteur ! » accompagné d’un beau sourire. C’est certainement le plus beau grade de toute ma carrière. Seulement, mes braves villageois vont parfois attribuer à chef docteur des pouvoirs qu’il n’a pas…

10 Les commandos marine comprennent 7 unités opérationnelles portant chacune le nom d’un officier de marine tué en opération. Trépel est l’un d’eux.

11 TL122 : lampe militaire de dotation à cette époque.

Chapitre 6Naja cracheur et vipère à cornes

Depuis l’affaire de l’accident, je suis sollicité pour le moindre bobo ; car si nous avions eu la chance d’avoir un médecin sur place ce jour-là, ce n’est pas souvent le cas, celui-ci tournant entre les différents postes. Parmi ma « patientèle », il y a notamment les itinérants. Ces bergers passent fréquemment par Randa, qui est située à la convergence de routes menant aux quatre points cardinaux.

L’un d’eux, un chef de tribu, arrive un soir le couteau à la ceinture et le bras enveloppé dans un linge. Quand il déballe son membre, le biceps se met à pendre à peine attaché par quelques fragments de muscles et de tendons. Je comprends que le type vient de régler un différend d’ordre professionnel, et je m’inquiète pour l’état de son concurrent. Il élude ma question en agitant le morceau de chair qui se balance sous mon nez. Je décide de m’occuper du gros œuvre en désinfectant et en le remettant en place. Je recouds, redésinfecte, et lui colle un pansement qui triple le volume de son bras ; on n’est jamais trop prudent. Après lui avoir dit qu’il serait de son intérêt de repasser dans trois jours afin qu’il se fasse examiner par le médecin, il repart sur la piste. Je ne le reverrai jamais.

Lorsque dans le village je croise des femmes enceintes, j’imagine devoir un jour réaliser un accouchement. C’est devenu ma hantise. Le toubib m’a expliqué dans le détail la procédure à appliquer en pareil cas, mais j’appréhende de me voir confronté à pareille situation. Mais, un matin, c’est pour une tout autre chose que des cris me font sortir de la chambrée.

– Chef docteur, chef docteur ! Viens vite !

J’arrive aussitôt, la trousse de soins à la main.

– Non, non ! Pas besoin ! Il y a un naja cracheur dans le bassin de la boulangère.