Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Glatz, Frühjahr 1920. In der verschlafenen Kleinstadt am Rande Schlesiens findet der Direktor des örtlichen Lyzeums eine verstümmelte Leiche. Wenige Tage zuvor war ein hochrangiger Offizier auf offener Straße erschossen worden. Haben die Morde etwas miteinander zu tun? Müssen die Einwohner von Glatz mit weiteren Opfern rechnen? Warum wurde zur Klärung der Fälle Hauptmann Wilhelm Klein aus Berlin geholt, ein Militärermittler, dessen Vergangenheit ebenso rätselhaft erscheint wie die begangenen Verbrechen? Und welch dunkle Geheimnisse verbergen sich im Schatten der Festung Glatz?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 480

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

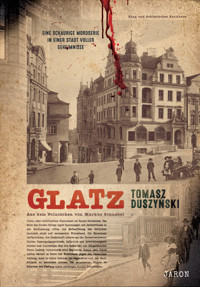

Tomasz Duszyński

Glatz

Aus dem Polnischen von Markus Schnabel

Jaron Verlag

TOMASZ DUSZYNSKI, 1976 geboren, Journalist und Drehbuchautor für Computerspiele, veröffentlicht Romane, Kinderbücher und Kurzgeschichten. Seine Glatz-Reihe wurde mit zwei der wichtigsten Krimipreisen Polens ausgezeichnet. Er beschäftigt sich immer wieder mit seiner Heimat Niederschlesien. Seit 2020 leitet er die Bibliothek in Strzelin/ Strehlen.

MARKUS SCHNABEL, 1978 geboren, studierte in Wien und Krakau Slawistik und setzte sich in seiner Abschlussarbeit mit Kriminalliteratur aus Polen auseinander. Er ist Übersetzer und Vermittler der aufstrebenden polnischen Krimiszene und lebt in Wien.

1. Auflage 2024

Jaron Verlag GmbH, Berlin

www.jaron-verlag.de

© Tomasz Duszyński, 2019

All rights reserved

In Kooperation mit Agentur Schnabel, Wien

www.agentur-schnabel.at

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Glatz, bei SQN in Krakau.

Übersetzung und © für die deutschsprachige Ausgabe:

Markus Schnabel, 2024

Redaktionelle Bearbeitung: Anemone Bauer

Verlagslektorat: Nelly Möller

Umschlaggestaltung: EICURA Corporate Designs, Augsburg

Satz und Layout: Prill Partners|producing, Barcelona

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt

ISBN 978-3-95552-073-1

Für meine Großmutter, meinen Großvater, meine Eltern, die aus Kłodzko stammende Duszyński-Familie und für alle Einwohner von Kłodzko

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Glatz

Verzeichnis der Orts- und Straßennamen

Dank

Gustav Taube, Zeichenlehrer und Direktor des Glatzer Lyzeums, überquerte gerade den nebelverhangenen Ring, den Hauptplatz der Stadt, und bog neben der neuen Filiale der Schlesischen Bank in den Brücktorberg ein. Es war Montag, der 12. April 1920, fünf Uhr morgens. Wenige Minuten zuvor hatte Taube die Feier verlassen, die seine Freunde im Restaurant des Hotels Schwarzer Bär für ihn organisiert hatten. Es war sein zweiundsechzigster Geburtstag. Ein weiteres Jahr war vorbei, und er war davon überzeugt, bisher in Anstand und Würde gelebt zu haben. Ein Gefühl tiefer Zufriedenheit durchströmte ihn. Er hatte in der Arbeit mit der Jugend seine Berufung gefunden. Aus den Begegnungen und Gesprächen mit seinen Schülerinnen schöpfte er eine Energie, die ihn immer wieder zuversichtlich heimkehren ließ. Dort saß er dann in seinem Arbeitszimmer, las und erweiterte sein Wissen, um es am nächsten Tag mit seinen Schützlingen zu teilen.

Der Abend zuvor war heiß und schwül gewesen. Ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Im Laufe der Nacht war die Temperatur gesunken und Nebel hatte sich gebildet. In den frühen Morgenstunden war die milchige Brühe immer dichter geworden. Die Sicht war nun so schlecht, dass der Professor kaum die Hand vor seinen Augen sah.

Er tastete sich voran. Nur der schwache Schein der Gaslaternen diente als Orientierung. Eigentlich stellte dies für ihn kein großes Problem dar. Durch seine Stadt fand er auch mit verbundenen Augen. Er kannte jedes Haus und jede Gasse, hatte oft vor den Renaissance-, Jugendstil- oder Barockfassaden gestanden und Portale, Erker und korinthische Säulen studiert, die er zu Hause detailgetreu zu Papier brachte. Der Professor besaß ein fotografisches Gedächtnis.

»Verehrte Damen und Herren«, hob Taube laut an und klang dabei, als sänge er einen Schlager. Der Professor bat mit erhobener Hand die im Nebel verborgenen Zuhörer um Ruhe und Aufmerksamkeit. »Wir verlll… verlassen nun den Unterring in Richtung Sandinsel und überqueren dabei den Mühlgraben auf einer gotischen Steinbogenbrücke … Dieses an die prachtvolle Prager Karlsbrücke erinnernde Bauwerk ist wahrlich außergewöhnlich … hicks.«

Taube drehte Pirouetten wie ein Eiskunstläufer, fand sich aber schließlich anhand des abschüssigen Geländes wieder zurecht. Vielleicht hatte er an dieser Stelle das alte Brücktor erwartet. Es war schon vor Jahren abgerissen worden, um der wachsenden Stadt Platz zu verschaffen. Er torkelte auf Loewys Laden für Damenhüte zu, was ihn an die eigene Kopfbedeckung denken ließ. Doch seine Hand griff ins Leere, statt des Hutes fühlte er nur sein schütteres Haar. Seine Melone hatte er wohl im Restaurant vergessen. Der Professor lachte kurz auf und setzte seinen nächtlichen Spaziergang unbeeindruckt fort.

»Die prachtvollen Barockfiguren, die Sie hier sehen … oder aufgrund des vermaledeiten Nebels leider nicht sehen …« Der Professor musste erneut aufstoßen und kehrte, nachdem er sich bei der imaginären Touristengruppe entschuldigt hatte, zum Thema zurück: »… werden Ihre uneingeschränkte Bewunderung finden. Vor allem zwei davon, gesttt… gestiftet von mächtigen, verdienten, ach was sage ich, herausragenden Bürgern dieser Stadt!«

»Halts Maul!« Über dem Kopf des Professors knallte ein Fensterladen. Das Geräusch wie auch die unbekannte Stimme verhallten sogleich im nächtlichen Echo. Im Nebel ging auch das Kichern des Professors unter. Taube legte den Finger an die Lippen und beschleunigte seinen Schritt unwesentlich.

»Zwei verdienen besss… besondere Aufmerksamkeit.« Er sprach jetzt leiser und mühte sich vergebens, einen ernsten Eindruck zu machen. »Eine Pietà, im 17. Jahrhundert vom damaligen Glatzer Landeshauptmann Reichsgraf Johann Georg von Götzen und seiner Frau Maria Elisabeth gestiftet, … und Christus am Kreuz mit der trauernden Maria Magdalena … Diese Statue stifff… stiftete ein anderer grandioser Vertreter unserer Region, nämlich Graf … hicks … Herberstein samt Gattin.«

Das Kopfsteinpflaster am Brücktorberg war rutschig. Beinahe hätte der Professor das Gleichgewicht verloren, als ihm ein paar liebestolle Katzen vor die Füße sprangen und in einem der Kellerfenster verschwanden.

Taube lachte und griff sich theatralisch an die Brust. In seinem Kopf drehte sich alles. Das leise Rauschen in den Ohren war angenehm. Genauso wie der Nachgeschmack des Batavia-Arraks aus Java. Er war das Lieblingsgetränk des Professors, und seit die Destillerie Louis Schott ihn importierte, wurde er auch in Glatz immer beliebter.

Der Professor wollte gerade den nächsten Schritt tun, als das Rauschen in seinem Kopf plötzlich lauter wurde. Taube schlug sich mit der offenen Hand ans Ohr, als wollte er Wasser herausschütteln. Erst nach einer Weile lokalisierte er die Quelle des Geräuschs und seine Ursache. Er stand auf der Brücktorbrücke. Der Mühlgraben unter ihm hatte sich über Nacht von einem malerischen Bächlein in ein tosendes Ungeheuer verwandelt. Zuerst wunderte sich der Professor über die Wassermassen, doch dann fiel ihm ein, dass Starkregen und Schneeschmelze ja jedes Jahr für Aufregung in der Grafschaft sorgten. Der Pegel der Glatzer Neiße war in den letzten Tagen deutlich angestiegen, und am Ufer sah man immer mehr Spaziergänger, die ehrfürchtig auf die Wassermassen starrten. Taube schüttelte den Kopf, als wollte er alle Katastrophengedanken vertreiben. Die letzten Kriegsjahre mit ihren unvorstellbaren Grausamkeiten hatten seinen Seelenfrieden zur Genüge erschüttert. Es dauerte, bis er weiterredete. Seine Worte wurden jedoch vom Rauschen des Wassers übertönt.

»Und hier ist eine Statue, die Sie, werte Herrschaften, kennenlernen sollten. Der heilige Franz Xaver, Schutzpatron unserer geliebten Stadt.« Taube taumelte und blieb stehen. Er hob die Hand und wedelte mit dem Zeigefinger vor den imaginären Zuhörern herum. Erst jetzt fiel ihm ein, dass die Statue aus porösem Sandstein die Zeit nicht überdauert hatte. Auf der Brücke war ja nur der leere Sockel, der auf die Nachbildung des Glatzer Stadtpatrons wartete, an der der Steinmetzmeister Bruno Tschötschel arbeitete. »Nächste Woche kehrt die originalgetreue Nachbildung unseres Heiligen mit Glanz und Gloria zurück …« Der Professor musste erneut aufstoßen. Kurz kämpfte er mit sich und dem Mageninhalt, der die Speiseröhre hochzukommen drohte: halb verdaute Gänseleberpastete und eine vorzüglich zubereitete regionale Köstlichkeit: Schlesisches Himmelreich.

Taube trat an die steinerne Brüstung und erstarrte. Das Rauschen aus dem Mühlgraben wurde jetzt durch das Pochen in seinen Schläfen übertönt. Er rang nach Luft und fühlte sich, als sei sein Schädel in einen Schraubstock gezwängt. Er war sich sicher, dass ihm sein Verstand einen Streich spielte. Über ihm war nun doch eine schneeweiße Figur. Aus dem Nebel ragte ein Kopf mit verklebtem grauem Haar. Der nackte Körper war übersät mit bräunlichen Wunden, aus denen Flüssigkeit sickerte.

Dem Professor lief es kalt über den Rücken und er trat einen Schritt zurück, unfähig, den Blick von dem Gesicht zu lösen, das ihm vertraut und fremd zugleich erschien. Taubes Herz krampfte sich zusammen. Der Kiefer des Toten klappte nach unten, als wollte er etwas sagen. Doch stattdessen glitt etwas aus dessen Schlund und fiel dem Professor direkt vor die Füße.

Der Mageninhalt des Professors fuhr nun, einem Aufzug der Glatzer Fabrik Thiele & Maiwald gleich, nach oben. Speck und Dörrobst malten auf der Brücke eine Landschaft, die man beim besten Willen nicht als idyllisch bezeichnen konnte.

*

Die Wachtmeister Paul Seipelt und Lothar Schulz waren die Ersten, die auf der Brücktorbrücke eintrafen, nachdem Professor Taube die Bewohner der umliegenden Häuser in der Ross-Straße alarmiert hatte. Wenig später war fast die gesamte Glatzer Polizei auf der Brücke versammelt. Das provisorische Kommando hatte der schon etwas ältere Wachtmeister Ernst Puder übernommen, dessen Magen nicht so empfindlich war wie der seiner jüngeren Kollegen.

Puder hatte eher aufgrund der Anweisungen des Bürgermeisters, dem die Glatzer Polizei unterstand, Bauchweh. Er schwitzte, als er die Order ausgab, die Brücke auf beiden Seiten, also vom Rossmarkt und vom Brücktorberg/Ecke Zwinger her abzuriegeln. Je heller es wurde, desto schlimmer wurde auch die Nervosität des Wachtmeisters. Sein Blick schweifte über die Häuser in unmittelbarer Nähe. Der Nebel lichtete sich langsam und gab nach und nach neue Stockwerke und Fenster frei, aus denen die Schaulustigen herausglotzten. Vom Ring drang Lärm herüber, und immer mehr Gaffer sammelten sich an den Polizeiabsperrungen. Puder fühlte sich, als stecke er wie ein Fremdkörper mitten in einem Bienenstock. Die angrenzenden Eckhäuser wurden regelrecht belagert. Vor dem Zigarettenkiosk hatte sich eine Schlange gebildet. Der Besitzer öffnete auf Bitten der Schaulustigen sein Verkaufsfenster früher als sonst. Selbst unter der Brücke war Stimmengewirr zu hören. Bald würden alle sehen, was Professor Taube vor einer halben Stunde entdeckt hatte.

»Schneller mit dem Gerüst!«, trieb Wachtmeister Puder den Schreiner Paul Francke an. Der war eilig aus seinem Haus geholt worden, um einen Sichtschutz um den Sockel zu errichten, auf dem bis vor Kurzem noch die Statue des heiligen Franz Xaver gestanden hatte. »Habt ihr eine Plane dabei?«

»Aber sicher. Gleich decken wir den armen Kerl ab.«

Francke schien nicht sonderlich irritiert zu sein. Hämisch dachte Puder, dass dies daran liegen mochte, dass der Schreiner an derart schaurige Anblicke gewöhnt war, wenn er neben seiner nicht gerade reizvollen Frau Gertrude erwachte.

»Nicht gleich. Sofort! Niemand soll was sehen!«

»Zu Befehl, Herr Wachtmeister!«

Puder folgte Francke zur Holzkonstruktion. Einer seiner Gesellen war gerade dabei, eine Abdeckplane über die Bretter zu spannen. Zum Glück war es windstill, sonst wäre die klobige, sperrige Konstruktion davongesegelt. Jetzt wirkte der hohe Verschlag um den Toten wie eine gewöhnliche Baustellenabsicherung.

Der Wachtmeister seufzte erleichtert, nahm die Mütze ab und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Der Bürgermeister hatte ihn angewiesen, die Leiche nicht anzurühren, bis ein gewisser Hauptmann Klein einträfe. Der Name sagte Puder nichts, aber der Nachdruck, mit dem sein Vorgesetzter den Befehl ausgesprochen hatte, ließ vermuten, dass es sich um jemand Besonderes handelte. Puder wollte es nicht darauf ankommen lassen. Einzig dem Polizeifotografen erlaubte er Zutritt zum Fundort der Leiche. Als wiederholt Magnesium aufblitzte, hatte er das Gefühl, die Situation unter Kontrolle zu haben. Erst nach einer Weile fiel ihm auf, dass er auf etwas starrte, das unter dem Sockel lag: eindeutig ein männliches Geschlechtsteil. Die wirren Worte von Professor Taube kamen ihm wieder in den Sinn. Der hatte von etwas gesprochen, das aus dem Mund der Leiche gefallen war und ihn an einen langen Wurm erinnert hatte.

»Nicht drauftreten!« Er zeigte auf den abgetrennten Penis.

Der Fotograf trat einen Schritt zurück und bückte sich. Wieder leuchtete ein Blitz auf, als er das Glied des Toten verewigte.

Puder blickte auf die Uhr. Dieser Hauptmann Wilhelm Klein musste verdammt wichtig sein, wenn er es sich leisten konnte, alle auf sich warten zu lassen. Der Bürgermeister war eigentlich dafür bekannt, dass er jeden vor die Tür setzte, der auch nur eine Minute zu spät kam.

*

Jürgen Roth holte aus dem Audi Typ C alles raus, was der Motor hergab. Trotz Dunkelheit und dichten Nebels entlang der Neiße fuhr der Wagen deutlich schneller als die erlaubten neunzig Stundenkilometer. Der sogenannte Alpensieger bewährte sich auch auf den Straßen des Glatzer Landes, und so war Roth in knapp zwanzig Minuten im Hof von Schloss Grafenort. Ein stattlicher Hausdiener stellte sich ihm in den Weg.

»Haben die vom Rathaus noch nicht angerufen?«, rief Roth. »Ich soll einen Hauptmann Wilhelm Klein holen! Bringen Sie mich zu ihm!«

Der stämmige Mann ließ Roth nun zwar ins Schloss, versperrte ihm aber schweigend den weiteren Weg. Sein Blick war dabei auf die Fliegerbrille geheftet, die der Fahrer immer noch trug.

»Was ist denn noch? Bewegung!«

»Moment!«

Der Bedienstete ging gerade zur Treppe nach oben, da klingelte das Telefon. Der Mann verharrte kurz auf einem Bein, machte kehrt und eilte in Richtung des störenden Geräuschs. Diesen Augenblick nutzte Roth, um sich zur Treppe zu schleichen und in die obere Etage zu sprinten. Er war sich der Größe des Schlosses bewusst. Die Suche nach Klein konnte ewig dauern. Zu seinem Glück sah er im Flur ein Dienstmädchen und packte es am Arm.

»Klein, Hauptmann Wilhelm Klein. Kam gestern mit dem Zug in Glatz an. Einer von euch hat ihn abgeholt und hergebracht.«

Die Frau schüttelte nur den Kopf.

»Sag mal, verstehst du mich nicht?« Roth verlor die Geduld. Er wollte sich lieber nicht vorstellen, dem Bürgermeister erklären zu müssen, warum seine Fahrt nach Grafenort so lange gedauert hatte. »Ich bin von der Polizei! Wo finde ich Hauptmann Klein?«

Roth musste seine Finger besonders fest in den Arm des Dienstmädchens gegraben haben, denn sie jammerte vor Schmerzen.

»Geradeaus, dann links. Im Salon hinter der Glastür!«

Roth hatte keine Zeit für Entschuldigungen. Er hetzte in die angegebene Richtung. Die Gummisohlen seiner Schuhe quietschten auf dem Marmorboden. Er erreichte eine Tür, durch die flackernder Schein drang. Er klopfte. Als niemand antwortete, öffnete er.

Wie angewurzelt blieb er stehen. Alles war voller Spiegel, ein Kristalllüster, goldverzierte Wände … Auf einem großen Bett rekelten sich mehrere Körper. Roth war, als starre er auf ein Renaissance-Gemälde. Inmitten einer Komposition aus waghalsig verschlungenen Körpern und Gliedmaßen erblickte er schließlich das Gesicht eines Mannes.

»Herr Hauptmann!« Er räusperte sich und wiederholte: »Hauptmann Klein!«

»Mensch, was willst du?«

Roth wurde verlegen. Er starrte in ein Gesicht, dessen Mund sich keinen Millimeter bewegte und hörte doch eine raue Stimme. Erst nach einigen langen Sekunden begriff er, dass das Gesicht nicht Klein gehörte, sondern einer Frau, deren Wange auf einem männlichen Geschlechtsteil ruhte.

»Herr Hauptmann …« Jürgen Roths Blick wanderte nach oben bis zu den weit aufgerissenen Augen eines Mannes. »Ich komme Sie abholen. Auf der Brücktorbrücke wurde heute Nacht jemand ermordet. Bürgermeister Ludwig lässt ausrichten, dass es sich bereits um das zweite Opfer handelt.«

»Das zweite Opfer«, wiederholte Klein und starrte ins Leere.

Es schien, als lausche er auf das Echo seiner Worte, um sich zu vergewissern, dass er wirklich wach war. Er schob den Kopf der schlafenden Frau beiseite und befreite sich aus dem Gewirr von Armen und Beinen weiterer Frauen, deren Zahl Roth immer noch nicht schätzen konnte. »Fünf Minuten … Warten Sie draußen.«

»Selbstverständl…« Jürgen Roth verstummte, als sein Blick auf den Körper Wilhelm Kleins fiel. Im ersten Moment dachte er, der Hauptmann sei in einen dünnen Stoff mit Schuppenmuster gehüllt. Dann erst begriff er, dass der Mann am ganzen Körper mit Narben übersät war, was zweifellos von massiven Verbrennungen herrühren musste. »Selbstverständlich, ich warte draußen.«

Roth senkte den Blick und zog sich zurück. Auf dem Weg zum Flur starrte er auf den polierten Parkettboden. Erst vor der Tür wagte er, tief Luft zu holen. Ihm war heiß, und er glaubte, in einem surrealen Traum gefangen zu sein. Er kniff sich, um sicherzugehen, dass auch er wach war. Dann schüttelte er den Kopf und rieb sich die Schläfen. Die Dinge nahmen heute unerwartete Wendungen und er ahnte, dass dies nicht die letzte Überraschung gewesen sein sollte.

Roth ging die Treppe hinunter und kam im Erdgeschoss an dem empörten Hausdiener vorbei. Wenige Augenblicke später ließ er den Motor des Automobils an. Er musste nicht lange warten. Wie angekündigt war Hauptmann Klein nach fünf Minuten da. Nun bekam Roth einen genaueren Eindruck von ihm. Er war groß, sehr schlank und selbstbewusst in seinem Auftreten. Wie Roth bereits im Salon festgestellt hatte, gab es an Kleins Körper kein Gramm Fett, und seine Muskeln schienen aus Stahl zu sein. Als er mit federnden Schritten näherkam, wehte sein halblanges Haar im Wind. Leichtfüßig sprang er in den Wagen und nahm wortlos hinter dem Fahrer Platz. Kaum hatte Klein die Tür zugeschlagen, fuhr Roth los. In der Einfahrt spritzte der Kies unter den Reifen auf. Roth grinste, als er die Staubwolke sah. Er war sich sicher, dass der Hausdiener ihnen nachsah und sie verfluchte.

Erst nach einer Weile schaute er wieder in den Rückspiegel. Wilhelm Klein trug einen breiten Schal um den Hals, vom rechten Auge bis zur Schläfe war eine Narbe zu erkennen. Auch sein Ohr war erschreckend deformiert. Das Gesicht des Mannes war respekteinflößend und sein Blick geradezu hypnotisch. Zum ersten Mal in seinem Leben dachte Roth, es stimme wohl, dass jeder Mensch eine Aura habe. Wilhelm Kleins Aura war wie keine andere. Wenn auch schwer zu lesen.

Roth trat aufs Gaspedal. Wie es seinem Fahrgast dabei ging, war ihm egal. Doch der zeigte sich von der rasanten Fahrt völlig unbeeindruckt. Im Gegenteil, er schien einen gemeinsamen Rhythmus mit dem Automobil gefunden zu haben, als könne er die Kurven vorausahnen. Kleins Reaktionen kamen Roths Fahrmanövern zuvor, wenn der minimal verzögert agierte.

»Sie haben sich nicht vorgestellt.«

Roth schaute wieder in den Rückspiegel. Dort traf sein Blick auf starre, braune Augen.

»Entschuldigen Sie! Es hat sich nicht ergeben. Jürgen Roth, Polizeiassistent.«

»Sie fahren dieses Auto öfter, Roth.«

»Das stimmt. Ein großartiger Wagen. Nicht kleinzukriegen. Graf Herberstein hat ihn dem Rathaus zur Verfügung gestellt. Vorerst, solange Sie hier sind.«

»Chauffieren Sie damit den Bürgermeister?«

»Selten. Nur wenn er keine andere Wahl hat. Er …«

»Er mag die Geschwindigkeit nicht?«

»Nein, nicht besonders.« Roth lächelte. Er verschwieg, dass er mit Bürgermeister Ludwig noch langsamer als die Pferdefuhrwerke über die Straßen der Grafschaft fahren musste.

»Franz ist einer der mutigsten Menschen, die ich kenne. Aber Automobile machen ihm aus mir unerfindlichen Gründen Angst.«

Roth fiel auf, dass Wilhelm Klein den Bürgermeister beim Vornamen nannte. Die beiden mussten also wirklich sehr vertraut miteinander sein, grübelte er. Da der Mann auf Schloss Grafenort logierte, das im Besitz der steirischen Linie der Herbersteins war, musste er wohl auch Maximilian von Herberstein kennen. Roth konnte es sich nicht verkneifen, von Zeit zu Zeit in den Rückspiegel zu blicken. Klein faszinierte ihn immer mehr. Sein Gehirn lief auf ähnlich hohen Touren wie der Motor des Audis. Der junge Polizeiassistent glaubte, das Gesicht des Hauptmanns trotz der vielen Narben erkannt zu haben. Mehr noch, da war auch dieser Name.

»Darf ich Sie etwas fragen, Herr Hauptmann?«

»Sollte es damit zu tun haben, was Sie vorhin im Schlafzimmer gesehen haben, würde ich es vorziehen, nicht darüber zu sprechen.« Der Mann lächelte.

»Ich habe nichts gesehen.« Wieder trafen sich ihre Blicke im Spiegel. »Es geht darum … Ein Audi wie dieser gewann vor dem Krieg einige Male die Österreichische Alpenfahrt, die härteste Bergrallye in Europa …« Sein Fahrgast schwieg, also sprach Roth weiter: »Einer der Fahrer trug denselben Vor- und Nachnamen wie Sie.«

»Ich kenne niemanden mit demselben Namen.«

Roth lächelte kaum merklich und nickte. Sein Gedächtnis für Gesichter hatte ihn nicht getäuscht, auch wenn dieses hier sehr entstellt war.

»Geben Sie Gas. Zeigen Sie mal, was in diesem Biest steckt.«

Das ließ sich Roth nicht zweimal sagen. Zum ersten Mal fuhr er jemanden, der seine Fähigkeiten zu schätzen wusste und keine Angst vor Geschwindigkeit hatte.

»Zu Befehl, Herr Hauptmann.«

*

Wachtmeister Puder sah das Automobil schon von Weitem. Ein lautes Hupen kündigte die Ankunft des Hauptmanns an, das Echo hallte zwischen den Häusern des Sellgittplatzes und auf der Sandinsel wider. Am Rossmarkt bahnte Roth sich den Weg durch die Schaulustigen und schreckte Droschkenpferde auf, die noch nicht an den Lärm der mechanischen Ungeheuer gewöhnt waren. Das genügte, um Puder wieder zum Schwitzen zu bringen. Er hasste Montage. Gestern noch war er mit seiner Familie in Reinerz gewesen und hatte im dortigen Kurhaus Heilwasser getrunken. Er war überzeugt gewesen, sein inneres Gleichgewicht gefunden zu haben und allen Anforderungen der kommenden Woche gewachsen zu sein. Nur wenige Stunden hatten nun genügt, um ihm diese Illusion wieder zu rauben.

Auf der Brücke standen bereits Doktor August Kuhnast und Polizeikommissar Heinrich Richter. Beide schienen wenig erfreut zu sein, auf einen Unbekannten warten zu müssen und wertvolle Zeit zu verlieren. Puder hatte sich bereits den Ärger der beiden Männer zugezogen, indem er die Anweisung des Bürgermeisters strikt befolgte und sie nicht zur Leiche vorließ. Er befand sich in einem Dilemma, wusste aber, dass er seine guten Beziehungen zu Kuhnast und Richter nicht über den Willen seines Vorgesetzten stellen durfte.

Endlich parkte der Wagen vor der Minoritenkirche. Puder wies einen jungen Polizeiassistenten an, die beiden Männer durchzulassen. Er hatte Jürgen Roth erkannt. Sein Begleiter musste Hauptmann Klein sein. Erneut wischte er sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Er dachte, dass er die Uniform noch heute zur Reinigung bringen müsste, wenn er weiter so schwitzte. Seine Rita würde ihn zur Schnecke machen. Es sei denn, er könnte sie mit einer detaillierten Schilderung der Ereignisse dieses Morgens besänftigen. Ja, Rita liebte solche Geschichten. Erst zum Schluss würde er den durchgeschwitzten Uniformrock erwähnen, den sie dann, dankbar für den neuesten Tratsch, vermutlich gleich zur Reinigung bringen würde. Etwas gelassener ging er nun auf die Ankömmlinge zu.

»Wachtmeister Ernst Puder!« Puder schlug vor Klein die Hacken zusammen. Er musste den Kopf nach oben recken, der Fremde war außerordentlich groß. »Wir haben auf Ihre Ankunft gewartet, Herr Klein. Auf Veranlassung des Bürgermeisters wurden lediglich der Tatort gesichert und Fotos gemacht. Die Leiche hat niemand angerührt.«

Er hatte so laut Meldung erstattet, dass auch Kuhnast und Richter es hören konnten. Beide warteten, die Arme vor der Brust verschränkt, hinter der Absperrung und warfen ihm tödliche Blicke zu.

»Danke, Herr Wachtmeister.«

Wilhelm Klein löste seinen Blick von Puder, der dachte, der Hauptmann wolle nun gleich zu der Konstruktion, die den Tatort abschirmte. Aber Klein blickte erst nach links, dann nach rechts und musterte die Umgebung. Seine braune Iris erstarrte für den Bruchteil einer Sekunde, als präge er sich ein Detail ein.

»Können wir irgendwie helfen?«, fragte Puder irritiert.

»Wenn Sie so fragen: Ja, Herr Wachtmeister. Tragen Sie dem Fotografen diskret auf, Aufnahmen von den Schaulustigen zu machen, auch von denen in den Fenstern und auf den Dächern.«

Puders und Roths Blicke trafen sich. Klein drehte sich um und lächelte. Ernst Puder studierte Kleins Gesicht nun genauer. Die linke Wange war von leichtem Bartflaum bedeckt, die rechte glatt. Mit einem Mal spürte Puder kalten Schweiß auf der Stirn. Eine tiefe Brandnarbe erinnerte an grobkörnigen Sandstein. Neben den Verbrennungen waren weitere Narben erkennbar, die ein scharfer Gegenstand verursacht haben musste.

»Jawohl.« Ernst Puders Mund war plötzlich schrecklich trocken. »Ich trage es ihm sofort auf.« Erleichtert, das Gespräch beenden zu können, ging er zum Fotografen.

Klein hatte währenddessen ein paar Worte mit Roth gewechselt und wandte sich nun den beiden Männern zu, die an der Absperrung lehnten: Doktor Kuhnast und Kommissar Richter.

»Meine Herrschaften, legen wir los.«

Kuhnast schien bei diesen Worten explodieren zu wollen. Richter hielt ihn diskret an der Schulter zurück. Die Männer kamen hinter der Absperrung hervor und gingen grußlos auf den abgeschirmten Körper zu.

»Wollen Sie übernehmen?«, fragte Richter. Falls ihn die Warterei auf Klein ebenso genervt hatte, ließ er es sich nicht anmerken. Sein Tonfall war neutral.

»Nein, Herr Kommissar.« Klein schüttelte den Kopf. »Ich bin nur Beobachter.«

Richter hob die Augenbrauen, sagte aber nichts. Er nickte seinen Assistenten zu, die daraufhin näherkamen.

Unterdessen ließ Wachtmeister Puder ein Gespann auf die Brücke fahren, das den Toten später ins Leichenschauhaus bringen sollte. Da er nichts Besseres zu tun hatte, beobachtete er Klein. Er versuchte sich an das morgendliche Gespräch mit dem Bürgermeister zu erinnern. Noch müde von der späten Rückkehr aus Reinerz, hatte er seinem Vorgesetzten nur halb zugehört. Langsam tauchte aus den Tiefen seines Gedächtnisses auf, was der Bürgermeister über Klein gesagt hatte. Franz Ludwig hatte ihn als Hauptmann des Deutschen Heeres vorgestellt. Ernst Puder wusste, dass das Heer nach dem Krieg durch die Vorläufige Reichswehr ersetzt worden war. Gehörte Klein also immer noch der Armee an, musste er entsprechend wichtig sein. Bei diesem Gedanken kratzte sich der Wachtmeister im Gesicht. Nachrichtendienst also. Einen einfachen Offizier hätte man wohl kaum nach Glatz geschickt. Außerdem musste der Mann einen guten Draht zum Bürgermeister haben. Immerhin war Puder angewiesen worden, Kommissar Richter aufzuhalten und auf Kleins Ankunft zu warten.

Die Männer näherten sich langsam der Leiche. Puder war klar, dass die Augen aller Umstehenden auf den hochgewachsenen Mann gerichtet waren und sich weder für den Kommissar, noch für den Doktor oder den abgeschirmten Tatort interessierten. Der Mann fiel nicht nur durch seine Größe auf, sondern wirkte wie ein Wolf inmitten einer Schafherde.

»Verdammt!«, flüsterte Puder und griff sich an die Stirn. »Der Mord von letzter Woche … Was, wenn der heutige Leichenfund etwas damit zu tun hat? Natürlich!« Puder schien plötzlich alles klar. Klein musste schon vorher aus Berlin geschickt worden sein. Erst der Mord an Major Friedrich Peschke und jetzt das hier … Ernst Puder erbleichte, musste aber schon einen Moment später grinsen. Er dachte an seine Rita und wusste, dass er ihre Neugier würde befriedigen können wie nie zuvor. Mit leuchtenden Augen würde sie seinen Schilderungen lauschen. Eine Spionagegeschichte, Geheimdienste, zwei Leichen und ein grausam entstellter Offizier als leitender Ermittler. Puder spürte ein wohliges Kribbeln. Er war sich sicher, dass Rita aus Dankbarkeit weit mehr tun würde, als nur seine verschwitzte Uniform zu waschen …

*

Hauptmann Wilhelm Klein stellte zufrieden fest, dass Wachtmeister Puder seine Anweisung befolgt hatte. Der Geruch von verbranntem Magnesium lag in der Luft. Bevor der Hauptmann die Leiche eingehend studierte, ließ er seinen Blick unauffällig über die Schaulustigen schweifen. Dabei hielt er Ausschau nach Personen, die durch den Fotografen nervös geworden waren und sich hinter anderen versteckten oder das Weite suchten. Doch niemand verhielt sich verdächtig. Schließlich nahm er den Sockel in Augenschein, oder besser gesagt die Leiche eines Mannes um die fünfzig. Eine dicke Eisenstange, an die er gefesselt war, hielt ihn aufrecht. Um Taille und Brust waren Hanfstricke gewickelt. Die Stange steckte gerade so tief in der Sockelöffnung, dass sie den Körper in einer äußerst dramatischen Pose fixierte. Die Beine des Toten waren angewinkelt, das Kinn ruhte auf der Brust.

»Man hat ihm Nägel durch die Füße geschlagen …«

Klein hatte die zwei Nagelköpfe zwischen den Mittelfußknochen des Toten bereits gesehen.

»Lässt sich der Todeszeitpunkt bereits abschätzen, Herr Doktor?«, fragte Kommissar Richter den immer noch verstimmten Kuhnast.

Die Antwort war ein unverständliches Gemurmel.

Klein kümmerte das nicht. Er schwieg, während er auf den blassen Körper blickte. Nirgends war Blut zu sehen, nicht einmal an den Füßen, wo die Nägel eingeschlagen worden waren. Der Mann musste schon tot gewesen sein, als er an die Stange gebunden wurde. Außerdem sah es so aus, als wären alle Körperflüssigkeiten zuvor abgeleitet worden. An einigen Stellen der Haut waren kleine Wunden zu sehen. Diese Verletzungen mussten von einem scharfen Gegenstand, einem Messer oder einer Spicknadel stammen.

»Fast keine Totenflecken.« Kuhnast schien für einen Moment seinen verletzten Stolz vergessen zu haben und die berufliche Routine gewann die Oberhand. »Das Opfer ist verblutet. Sein Glied wurde abgetrennt, und man kann zahlreiche Stichverletzungen erkennen.«

»Wurde er heute oder gestern getötet?«

Der Arzt verdrehte die Augen und seufzte laut.

»Mindestens vor einigen Stunden. Mehr kann ich erst nach einer genaueren Untersuchung in der Pathologie sagen. Nehmt ihn erst mal ab … Es sei denn, Hauptmann Klein hat Einwände?«

Klein schüttelte den Kopf.

Ein Polizeiassistent, der neben einer vorbereiteten Bahre stand, streifte sich Handschuhe über, hob angewidert das vor dem Sockel liegende Glied auf und packte es in einen Beutel. Währenddessen stellte ein anderer Beamter eine Leiter auf.

»Schulz! Vergesst nicht, zuerst die Nägel rauszuziehen!«, wies Richter mit ruhiger Stimme an.

Erstaunt sah Lothar Schulz seinen Vorgesetzten an. Er hatte erwartet, angeschnauzt und beschimpft zu werden, nicht aber mit einer beinahe väterlichen Ermahnung gerechnet. Für ihn stand außer Zweifel, dass die Wesensveränderung des Kommissars mit der Anwesenheit dieses geheimnisvollen Hauptmanns zusammenhing.

Wilhelm Klein hatte das Gespräch interessiert verfolgt und sich schnell eine Meinung gebildet, sowohl über den Polizeibeamten als auch über Doktor Kuhnast. Beide strahlten Arroganz, Eitelkeit und Kleinlichkeit aus, Schwächen, die man bei Gelegenheit würde ausnutzen können.

Der Leichnam lag nun auf der Bahre. Am Brustkorb konnte Klein einen geraden, gleichmäßigen Schnitt zwischen den Brustwarzen erkennen. Es war offensichtlich, dass er nicht zu den anderen Verletzungen passte.

»Die Halsschlagader ist durchtrennt.« Wieder seufzte der Doktor laut. Er zog seine Brille aus der Brusttasche und setzte sie sich auf die Nase. Einen Augenblick später wiederholte er seine Worte, als wollte er die zuvor gemachte Beobachtung bestätigen: »Ja, die Halsschlagader.«

»Ich kenne den Toten.« Wachtmeister Schulz schauderte, als er in das Gesicht der Leiche blickte. »Das ist Stadtrat Heinrich Dinter. Er ist erst letztes Jahr von hier nach Breslau gezogen.«

Auch Richter sah nun genauer hin und nickte.

»Ja, jetzt erkenne ich ihn auch«, sagte er. »Gute Arbeit, Schulz!«

Dem Polizeiwachtmeister war dieses Lob suspekt. Er wusste, dass er dafür würde bitter bezahlen müssen. Wenn sein Vorgesetzter jetzt auch noch auf die Idee käme, ihm auf die Schulter zu klopfen, bliebe ihm nichts anderes übrig, als sich von der Brücke in den Mühlgraben zu stürzen. Verstohlen sah er Klein an. Der blickte ihm direkt in die Augen und lächelte, als hätte er seine Gedanken gelesen.

»Sieht so aus, als ob jemand die Leiche gewaschen hätte. Da sind zwar ein paar Blutspuren, aber es müsste viel mehr geben.« Auch Paul Seipelt, der zweite Wachtmeister, wollte sich offenbar profilieren. »Für eine durchtrennte Halsschlagader ist da viel zu wenig Blut auf der Brust.«

In diesem Moment griff Klein ein. Er ging zur Bahre, kniete sich neben den Toten und zog zwischen dessen Fingern einen Stängel mit zungenförmigen Blättern hervor.

»Was ist das?« Kuhnast beugte sich über Klein. »Eine Pflanze?«

»Wasserpest, Herr Doktor. Kanadische Wasserpest. Gärtner des Botanischen Gartens in Berlin haben zu ihrer Verbreitung beigetragen. Als zu viele davon im Garten wuchsen, warfen sie sie achtlos in den Fluss. Und jetzt haben wir sie hier.«

»Der Stadtrat war also im Kanal.« Der Arzt und die Beamten blickten hinunter auf den Mühlgraben.

»Die Stricke waren auch nass«, bemerkte Seipelt. »Und daran hing doch auch das gleiche Zeug.«

Den eisigen Blick seines Vorgesetzten nahm der junge Wachtmeister nicht wahr. Sehr wohl jedoch Schulz. Er hatte Richters Stimmungsumschwung bemerkt und konnte sich nur mit Mühe ein Grinsen verkneifen. Das Gesicht des Kommissars war rot angelaufen, und unter anderen Umständen wäre er längst explodiert. Nun konnte er seiner Wut nicht freien Lauf lassen. Der Kommissar fuhr sich ein paarmal mit der Hand über den mit Pomade eingeriebenen Bart, aber das war alles. Schulz ahnte, dass Richter die Demütigung, die er hier auf der Brücktor brücke erfuhr, an seinen Untergebenen auslassen würde, sobald er die Schwelle des Rathauses überschritten hatte. Das deprimierte ihn.

»Bedeckt den Stadtrat! Meine Leute bringen den Toten zum Leichenschauhaus. Heute Abend, spätestens morgen ist der Obduktionsbericht fertig.« Kuhnast hatte offensichtlich genug für heute. Er lüftete seine Melone und marschierte trotzig in Richtung Rossmarkt.

Jetzt wurde auch Richter aktiv. Längst galt seine Aufmerksamkeit weniger der Leiche als vielmehr dem geheimnisvollen Gast des Bürgermeisters. Er wollte ihn in sein Büro bitten. Er war sich sicher, dass er, wenn er es richtig anstellte, die Zusammenarbeit zu seinen Gunsten regeln und Klein ausmanövrieren konnte. Er wollte ihn ansprechen, musste aber mit Erstaunen feststellen, dass Klein bereits auf der anderen Seite der Brücke war. Er hatte sich in Begleitung von Wachtmeister Puder und dem jungen Polizeiassistenten, dessen Name Richter entfallen war, entfernt. Der Kommissar schüttelte den Kopf. Er hatte, Gott möge sein Zeuge sein, klare Verhältnisse schaffen wollen mit dem Kerl, der die Rückendeckung des Bürgermeisters hatte. Nun aber würde sich Wilhelm Klein um sein Wohlwollen bemühen müssen. Der Kommissar hatte nicht vor, ihm das Leben leicht zu machen. Im Gegenteil, der Gedanke, wie er diesem Mann unauffällig Steine in den Weg legen könnte, verzerrte sein Gesicht zu einem boshaften Lächeln. Ein Blick auf die begriffsstutzigen, planlos auf der Brücke herumirrenden Wachtmeister und Assistenten genügte, um ihn wütend zu machen.

»Tragt den Stadtrat auf den Pferdewagen. Sie sollen ihn zu Kuhnast fahren. Seipelt, unter die Brücke! Sehen Sie nach, ob es Spuren gibt. Mittags erstatten Sie mir Bericht, Sie Tölpel. Und noch was: Bringt mir sofort diesen Professor ins Rathaus, der sich hier in der Nacht herumgetrieben hat!«

*

Gustav Taube stand immer noch unter Schock. Einer der Wachtmeister hatte ihn zu dem vierstöckigen Gebäude gebracht, das der Schneiderfamilie Stähler gehörte. Im Erdgeschoss des Mietshauses befand sich eine Bierstube. Der Professor mochte das Lokal und glaubte, sich hier von seinem Schock erholen zu können. Der Eigentümer kannte den Professor und hatte den Schankkellner angewiesen, früher zu öffnen. Gierig stürzte Taube das goldgelbe Warmbier hinunter. Ein wohliges Gefühl breitete sich in ihm aus. Ein Frühstück lehnte er ab, weil er fürchtete, sein Magen sei noch nicht bereit für feste Nahrung. Die Bilder dieses nebligen Morgens ließen ihn nicht los. Zum ersten Mal verfluchte der Professor sein fotografisches Gedächtnis. Er würde die Leiche nicht mehr aus dem Kopf bekommen und sich an jedes noch so kleine Detail erinnern, nicht nur in seinen Träumen, sondern auch bei Tage. Aus den Tiefen seines Gedächtnisses würde alles wiederkehren, ihn quälen und ihm keine Ruhe lassen.

Der Kellner öffnete einen der Fensterläden. Licht fiel in den Raum. Minuten vergingen. Immer mehr Menschen sammelten sich auf dem Rossmarkt und drängten in Richtung Mühlgraben und Brücke. Doch die Gesprächsfetzen, Motorenlärm und das Hupen eines vorbeifahrenden Wagens drangen nicht bis ans Ohr des Professors. Taube zog unbewusst Notizheft und Bleistift, seine ständigen Begleiter, aus der Manteltasche und legte sie vor sich auf den Tisch. Seine Hand tanzte vertraut und flüssig über das Papier. Das Zittern war verschwunden, was nicht zuletzt am bereits zweiten Krug Warmbier lag. Der Professor hatte wieder diesen spezifischen Geruch des Nebels in der Nase und wurde sich der Gegenwart des Todes bewusst.

In den Reflexionen gedämpften Lichts, in den Schatten und Halbschatten erkannte er leichenblasse Haut, Falten, Schnitte, Wunden … Aus seinen Skizzen schälte sich immer deutlicher ein Klumpen mit menschlichen Zügen heraus, der erschöpft schien und den Kopf hängen ließ. Ein Bild, das ihn für immer begleiten würde. Taube versuchte, seinen Schrecken zu überwinden, aber dabei überkam ihn eine Ohnmacht, die sich in Ungeduld und Wut verwandelte. Verflucht sollte dieser Verbrecher sein. Der dem armen Kerl diese Abscheulichkeit angetan hatte, hatte auch ihm Gewalt angetan. Nie wieder würde er unbeschwert über die Brücktorbrücke spazieren können und nie mehr an seinem Lieblingsplatz Ruhe finden. Er drückte den Bleistift so fest aufs Papier, dass die Spitze brach. Taube blickte von seinem Notizbuch auf und bemerkte erst jetzt den Mann, der ihm gegenübersaß. Der musste ihn schon eine Weile beobachtet haben.

»Darf ich?«

Der Professor starrte auf die ausgestreckte Hand, die auf sein Notizbuch zeigte. Überrascht stellte er fest, dass der Mann seine eleganten Handschuhe nicht ausgezogen hatte. Er wollte bereits protestieren, weil er den Unbekannten im ersten Moment für einen der gewöhnlichen Spinner hielt. Doch dann griff er nach dem Krug und nahm einen großen Schluck. Er schloss kurz die Augen und genoss den bitteren Geschmack, der sich auf der Zunge ausbreitete und ihm durch die Gurgel rann. Er blickte auf den Krug. Der Schaum, der sich am oberen Rand festgesetzt hatte, hatte ein Spitzenmuster hinterlassen. Schließlich stellte er das Gefäß wieder ab.

»Herr Professor, man könnte meinen, der von Ihnen skizzierte Mann sei lebendig. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob Sie ein ebenso begeisterter Anhänger schwarzen Humors sind wie ich ein Bewunderer Ihres zeichnerischen Talents.«

Taube lachte. Er betrachtete sein Gegenüber nun wohlwollender. Der Mann konnte kaum älter als dreißig sein. Aufgrund der Gesichtsverletzungen fiel es schwer, sein Alter zu schätzen. Die Augen waren die eines jungen Mannes, lebhaft und aufgeweckt.

»Gestatten, Wilhelm Klein. Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten.«

Klein nahm den Hut ab und legte ihn auf den Tisch. Mit der rechten Hand strich er sich übers Haar, das ihm über der Stirn lag.

»Sind Sie Polizist?«

Der Hauptmann hob die Brauen.

»Sagen wir, ich unterstütze die hiesige Polizei.«

Taube nickte. Er wollte nicht neugierig erscheinen. Am Tresen sah er zwei Beamte. Einer von ihnen war Wachtmeister Puder, der als einer der Ersten am Tatort eingetroffen war. Die Männer mussten gemeinsam in die Bierstube gekommen sein.

»Nach dem, was heute Morgen passiert ist, bezweifle ich nicht, dass die Polizei dringend auf Hilfe angewiesen ist. Worüber möchten Sie mit mir sprechen?«

»Über Ihre Zeichnung, Herr Professor.«

»Über meine Zeichnung«, wiederholte Taube. Er betrachtete die Skizze, als sähe er sie zum ersten Mal. »Was interessiert Sie daran?«

»Die Technik und vielmehr noch Ihre Interpretation.«

Der Professor griff nach der Zeichnung und fuhr mit den Fingerkuppen über das glatte Papier.

»Was genau?«

»Als Kind hat man mir beigebracht, dass man beim Zeichnen eines Menschen geometrische Formen verwenden kann. Der Rumpf bildet sich aus Zylindern, Kugeln und Quadraten … Diese Geometrisierung half mir, die Proportionen besser hinzubekommen. Sie hingegen scheinen eine umgekehrte Technik anzuwenden. Sie haben zuerst das Opfer gezeichnet und später erst die Formen auf den Körper übertragen. Dieser Tote sieht aus, als wäre er Teil einer Konstruktion.«

Taube betrachtete die Zeichnung und nickte.

»Ist das eine Technik, die Sie oft anwenden?«

»Nein, nie.«

Jetzt starrten beide auf die Zeichnung, als offenbare sie ihnen ein Geheimnis.

»Sie unterrichten Zeichnen an der höheren Mädchenschule … auf der Grundlage abstrakter Kunst oder genauer gesagt: abstrakter Geometrie. Ihre Skizze, Herr Professor, ist ein Beispiel für die Verbindung der Malerei mit anderen Bereichen wie etwa der Architektur.«

»Hier ging es vielmehr um Spontaneität und den Glauben an das Ausdrucksvermögen des Unbewussten«, sagte Taube.

Klein überlegte kurz und nickte.

»Sie haben damit eine außergewöhnliche Skizze geschaffen. Mich würde interessieren, wie Sie darauf gekommen sind.«

»Offen gesagt weiß ich es nicht, Herr Klein.«

»Überlegen wir gemeinsam!« Der Mann beugte sich vor und fixierte Taube mit seinem Blick. »Die Proportionen sind aufgelöst. Der Brustkorb …«

»Eine Komposition aus Polygonen«, fuhr der Professor fort.

»Die meisten sind gleichseitige Dreiecke.«

»Bis auf eines.« Taube saß jetzt kerzengerade. Er verspürte eine gewisse Beunruhigung, war gleichzeitig aber auch aufgeregt, als dringe er in unerforschtes Terrain vor. »Die Ausrichtung der Dreiecke ist nicht zufällig.«

»Bitte fahren Sie fort, Herr Professor.«

»Ich habe die Stichwunden am Körper des Mannes gesehen. Das war keine zufällige Anordnung. Wenn es ein Messer war …«

»Wahrscheinlich ein großer Nagel.«

»Ein Nagel.« Taube erzitterte. »Der wurde an ausgewählten Stellen eingestochen und diese Punkte dann gespiegelt, wenn man die Körpermitte als senkrechte Achse betrachtet. Was bedeutet, dass dieser Mann … methodisch gefoltert wurde.«

Der Professor griff nach dem Krug, musste aber feststellen, dass er leer war. Einen weiteren wollte er nicht bestellen.

»Dieses eine Dreieck, Herr Professor … Warum ist es anders?«

Diesmal zögerte Taube. Er schloss die Augen und rief sich die Bilder ins Gedächtnis.

»Der Mann war an etwas geschnürt, aber … ich habe da eine Wunde gesehen. So eine lange, breite Linie zwischen den Brustwarzen.« Taube strich sich mit dem Daumen über die Brust. Er schauderte, denn ein beklemmendes Gefühl überkam ihm.

»Diese Wunde haben Sie als Basis für Ihr gleichseitiges Dreieck genommen. Die Brustwarzen als zwei der Eckpunkte. Der dritte Eckpunkt ist der Einstich am Hals … Wäre ein nach unten gerichtetes gleichschenkliges Dreieck, dessen Spitze die Stelle des abgetrennten Gliedes bildet, nicht naheliegender?«

»Die Komposition des Werks würde dadurch gestört … zumindest meiner Meinung nach.«

»Sie haben recht, Herr Professor.«

»Wirklich?«

»Ich sehe es genauso. Danke, dass Sie Ihre Sichtweise mit mir geteilt haben.«

Taube wunderte sich über das abrupte Ende des Gesprächs. Er hatte den Gedankenaustausch mit dem Fremden nicht als lästig empfunden. Im Gegenteil, Klein hatte ihn als Partner betrachtet und ihn seine überlegene Position als Ermittler nicht spüren lassen.

»Sie haben überhaupt nicht nach all den Dingen gefragt, nach denen die Polizei üblicherweise fragt.«

»Wonach hätte ich Ihrer Meinung nach fragen sollen?«

»Zum Beispiel, wann ich die Veranstaltung verlassen habe, ob ich das Opfer kannte … Fragen aus dem Handbuch eben. Es gibt doch sicher Handbücher mit Anweisungen zum Ablauf von Befragungen.«

»Sie unterrichten Kunst am hiesigen Lyzeum. Ihre Geburtstagsfeier, die im Schwarzen Bären stattfand, war kurz vor vier Uhr vorbei. Erlauben Sie mir bei dieser Gelegenheit, Ihnen zum zweiundsechzigsten Geburtstag alles Gute zu wünschen … Danach machten Sie noch einen kleinen Spaziergang, weil Ihnen der Alkohol zu Kopf gestiegen war. Im Verlaufe unseres Gesprächs fassten Sie sich mehrmals an den Kopf. Bestimmt, um zu prüfen, ob Sie Ihren Hut aufhaben. Sie müssen ihn im Schwarzen Bären vergessen haben. Dann waren da noch die Ereignisse auf der Brücke, die …«

»Genug.« Taube hob die Hand und sah den Mann bewundernd an. »Gleich werden Sie mir mehr über mich erzählen, als ich wissen will.«

Klein antwortete mit einem Lächeln und stand auf. »Nochmals vielen Dank für Ihre kostbare Zeit, Herr Professor.«

»Zu Diensten.« Taube schüttelte ihm die Hand. »Angesichts der unerfreulichen Angelegenheit war es dennoch ein anregendes Gespräch.«

Klein nickte zum Gruß und verließ in Begleitung des jüngeren Beamten die Bierstube. Taube schaute aus dem Fenster und sah, wie die beiden Männer auf ein vor der Minoritenkirche geparktes Automobil zugingen. Wenig später wendete das Fahrzeug und fuhr über die Rossbrücke in Richtung Sellgittplatz.

Erst jetzt fiel dem Professor auf, dass er vieles von dem, was Wilhelm Klein aufgezählt hatte, niemandem erzählt hatte. Nicht einmal Wachtmeister Puder. Und den verlorenen Hut hatte er bestimmt auch nicht erwähnt. Er lächelte vor sich hin und merkte plötzlich, dass er ziemlich gut gelaunt war. Jetzt fühlte er sich schon so wohl, dass er wieder ans Essen denken konnte. Der Duft aus der Küche erfüllte den Raum, kitzelte seine Nase und ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Schon wollte er nach der Bedienung rufen, doch bevor er einen Ton hervorbringen konnte, standen Wachtmeister Puder und ein weiterer Beamter, der sich als Wachtmeister Schulz vorstellte, vor ihm.

»Kommissar Richter möchte Sie kurz sprechen«, ließ ihn Puder wissen. »Ich habe eine Kutsche bestellt, die bringt uns hin.«

»Ich muss erst etwas Anständiges essen«, sagte Taube vorwurfsvoll.

»Der Kommissar wartet schon.«

»Soll er eben noch ein wenig warten.«

Taube wusste selbst nicht, woher er diese Entschlossenheit nahm. Die beiden Wachtmeister sahen sich an, widersprachen aber nicht. Der Professor nickte der Kellnerin zu und bestellte einen Dooflaf, eine Eierspeise mit Milch und Weizenmehl. Dieses Gericht erinnerte ihn an seine Kindheit. Beim Warten auf sein Essen griff er zu Notizblock und Bleistift. Die Uniformierten ignorierte er.

Wenig später schaute ihm Kleins Gesicht von dem weißen Blatt Papier entgegen. Als der Professor es konzentriert betrachtete, hatte er das Gefühl, in eine vielschichtige Tiefe einzutauchen. Es beschrieb den Charakter dieses Mannes ebenso wie seinen Gemütszustand. Taube fühlte ein leichtes Unbehagen, freute sich aber gleichzeitig über seinen scharfen Verstand. Er machte es sich bequem, und als das Frühstück serviert wurde, bestellte er noch ein Warmbier.

*

Über die Wasserstraße ging es auf den Ring. Mehrmals musste Roth hupen, weil unachtsame Passanten fast vors Auto liefen. Sie fuhren am Geschäft von Oskar Düring vorbei, bogen rechts ab und parkten kurz darauf neben dem Brunnen vor dem Rathaus.

»Ich warte hier, falls Sie nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister wieder nach Grafenort wollen.«

Klein nickte und stieg aus. Zwei Schulmädchen starrten ihn an. Eine sah zu Boden, als sich ihre Blicke trafen. Der zweiten stand angesichts seiner Narben das Erstaunen ins Gesicht geschrieben. Sie schien weniger erschrocken als ihre Begleiterin und wandte den Blick nicht ab, sondern lächelte verlegen. Der Hauptmann zwinkerte den beiden zu und betrachtete den wuchtigen Bau des Rathauses.

Der Architekt des Glatzer Rathauses, in dem sich auch die Polizeistation befand, hatte das Neorenaissancegebäude einem Palast nachempfunden. Es war beeindruckend. Klein betrat die kühle Eingangshalle, stieg die Treppe hinauf und ging durch eine Pendeltür. Die Beamten, die ihm auf den Gängen mit Akten in den Händen entgegenkamen, starrten ihn fasziniert an. Vermutlich war die Nachricht von seiner Ankunft bereits bis in die Zimmer der Schreibkräfte und Sekretärinnen gedrungen. Nun wollten sie die ihm vorausgeeilte Beschreibung mit der Realität abgleichen. Klein brauchte nicht nach dem Büro des Bürgermeisters zu fragen. Der Weg war ausgeschildert. Er hatte keine Eile. Wenn er spürte, dass ein Blick länger auf ihm ruhte, schaute er die entgegenkommende Person etwas länger an, bis sie sich erschrocken ihrer Arbeit zuwandte. Klein kannte seine Wirkung auf Menschen, und sie gefiel ihm. Dann war er da.

Bürgermeister Franz Ludwig wirkte auf den ersten Blick zart und schwächlich. Der dunkle Schnurrbart und die ebenso dunklen Augenbrauen kontrastierten mit dem früh ergrauten Haar. Hervorstehende Wangenknochen und dunkle Ringe unter den tief liegenden Augen verrieten jedoch Stärke und Hartnäckigkeit. Seine energischen Bewegungen trugen ein Übriges dazu bei, dass Ludwig nicht den Eindruck eines an seinem Schreibtisch träge gewordenen Beamten machte. Er wirkte wie ein vom Leben gestählter Diener des Volkes, der stets dessen Wohl im Auge hatte.

Ludwig erhob sich. Auch er musterte nun sein Gegenüber. In Erwartung seines Neffen war die Neugier immer größer geworden. Er hatte Wilhelm zuletzt vor einigen Jahren gesehen und erinnerte sich an ihn als einen schmächtigen, kleinen Jungen mit düsterem Gesichtsausdruck. Der Grund war damals allzu verständlich. Es war der Tod der Mutter, die ihren einzigen Sohn allein großgezogen hatte. Bald darauf erschütterte ein weiteres Ereignis die Welt des Jungen: der Abschied von der Heimat und die Reise nach Berlin, wo er bei entfernten Verwandten unterkam. Es folgten der Armeedienst und der Krieg, in dem er schwer verwundet wurde. Franz Ludwig umarmte seinen Gast innig. Erst jetzt erinnerte er sich daran, dass Wilhelm schon in jungen Jahren verlernt hatte, Gefühle zu zeigen. Tatsächlich merkte der Bürgermeister, wie seine Umarmung Unbehagen auslöste.

»Setz dich, mein Lieber!«, versuchte Franz Ludwig seine Ergriffenheit zu verbergen. Während der Umarmung hatte er gespürt, dass der Körper, der sich unter dem Mantel verbarg, besorgniserregend dünn war. Klein wirkte zerbrechlich. Hätte er nicht gewusst, dass er den Sohn seiner Cousine vor sich hatte, hätte er Wilhelm nicht erkannt. Weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick. Vom Jungen, an den er sich erinnerte, war nur mehr der düstere Gesichtsausdruck geblieben.

Franz Ludwig wies auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch und nahm selbst hinter dem massiven Möbel Platz. Er war immer noch aufgewühlt, und zum Glück verschaffte ihm sein Neffe zweiten Grades einen Moment zum Durchschnaufen, indem er sich interessiert im kargen Büro umsah. In der Fensterecke stand ein Blumentopf. Neben dem Schreibtisch füllte ein Aktenschrank das Büro aus. Die einzige persönliche Note war ein schlichtes Regal mit einigen Büchern über die Region. Das Buch »Die Grafschaft Glatz in Wort und Bild«, dessen Autor Franz Ludwig war, sah er nicht darunter. Eitelkeit konnte man dem Bürgermeister nicht vorwerfen.

Wilhelm kannte den Lebenslauf seines Onkels sehr gut. Nach Kriegsende hatte allein seine Autorität ein Blutvergießen verhindern können. Denn auch in Glatz hatten Aufständische versucht, die Kasernen und die Kommandantur der Gendarmerie zu übernehmen. In den folgenden Krisenzeiten blieb das Vertrauen der Bevölkerung in ihr Stadtoberhaupt ungebrochen. Franz Ludwig war Bürgermeister aus Berufung und widmete sich mit Herz und Seele seiner geliebten Stadt.

»Herr Hauptmann, ich freue mich, dass du hier bist und dass gerade du ausgewählt wurdest, um die Ereignisse der letzten Tage aufzuklären.« Endlich hatte Ludwig seine Stimme wieder unter Kontrolle. Er hatte sich für eine halboffizielle Strategie entschieden, zu fremd erschien ihm der Neffe.

»Du hattest keinen Einfluss darauf, Onkel Franz?«

»Du überschätzt meine Verbindungen. Erst vor zwei Tagen kam eine Depesche aus Berlin, in der die Entsendung eines Ermittlers angekündigt wurde. Ich solle ihn nach Kräften unterstützen. Der Name in der Depesche hatte die Hoffnung aufkeimen lassen, dass es sich um dich handelt. Lange habe ich nichts von dir gehört. Gestern habe ich erfahren, dass du angekommen und ins Schloss des Grafen Herberstein gebracht worden bist. Ich muss gestehen, dass ich bedaure, nicht selbst von deiner Ankunft benachrichtigt worden zu sein. Ich hätte dich gerne persönlich begrüßt. Die wenigen Informationen, die ich habe, besagen, dass du längere Zeit im Lazarett verbracht hast. In Frankreich.« Ludwigs Miene verfinsterte sich, als sein Blick unbewusst über die Wange seines Neffen wanderte. »Ich war mir nicht sicher, ob du noch lebst.«

»Selbst ich war mir da lange nicht sicher, Onkel Franz!«

Ludwig entspannte sich. Er lächelte sogar ein wenig.

»Wilhelm! Ich habe mich so gefreut, als ich deinen Namen im Telegramm las. Zuerst konnte ich nicht glauben, dass man dich zu uns schickt.«

»Hm, vielleicht sehen meine Vorgesetzten in dieser Aufgabe den nächsten Schritt zu meiner Genesung. Nach der Behandlung der körperlichen Gebrechen jetzt etwas für den Kopf. Vielleicht soll mich der Fall wieder auf den richtigen Weg bringen.«

»Du siehst nicht aus, als hättest du dich verlaufen.«

Klein lächelte. Er mochte diese Art von Humor. Ludwig sah überarbeitet aus, aber er hatte seinen Scharfsinn und seine positive Einstellung nicht verloren. Daran änderte auch die Packung Kola-Dultz-Pastillen auf seinem Schreibtisch nichts. Wilhelm hatte am Tag zuvor in der jüngsten Ausgabe der »Grafschaft Glatz« eine Reklame für die Pastillen gesehen. Täglich eingenommen, so versprach der Hersteller, würden sie die Nerven stärken und Lebenslust und Schaffenskraft bringen.

»Die Umstände sind allerdings nicht sehr angenehm.« Ludwig blickte aus dem Fenster, als könne er durch die Scheibe den letzten Tatort sehen. »Erst wurde Major Friedrich Peschke erschossen, und jetzt haben wir den nächsten Toten.«

»Polizeiassistent Roth sprach von einem zweiten Opfer. Woher diese Gewissheit?«

Der Bürgermeister öffnete die Schreibtischschublade. Mit einem Taschentuch nahm er behutsam eine kleine Schachtel heraus, stellte sie auf den Tisch und schob sie Wilhelm mit dem Radiergummiende eines Bleistifts zu.

»Das hat man uns geschickt. Der Sekretär hat das Päckchen am Morgen aus der Post gefischt. Es war ans Rathaus adressiert. Im Absenderfeld stand: ›Das nächste Opfer‹.«

Klein nickte. »Wie viele Sendungen bekommt ihr normalerweise?«

»Viele.«

»Hat sich der Sekretär sofort dieser Sendung angenommen?«

»Er sieht sich die Briefe und Pakete immer gleich an, um sie zu sortieren. Außerdem … feuchtete die Schachtel durch.«

»Der zweite Teil der Nachricht?«

»Genau.« Franz Ludwig nickte und blickte Wilhelm ernst an. »Drei Finger waren darin. Ich habe sie sofort zu Doktor Kuhnast bringen lassen. Die Schachtel behielt ich hier. Ich wollte sie dir zeigen, bevor unsere Leute sich darum kümmern. Wir haben vor Kurzem neue Anweisungen bekommen, was die Abnahme von Fingerabdrücken betrifft. Wir sind dabei, unsere Kartei zusammenzustellen.«

»Welche Finger waren es?«, unterbrach ihn der Hauptmann.

»Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger.«

Nach einem kurzen Moment griff Klein nach der Schachtel. Da er in Gesellschaft nie die Handschuhe auszog, musste er nicht fürchten, Spuren zu vernichten. Vorsichtig nahm er den Deckel ab, untersuchte ihn, hielt ihn an die Nase und roch daran.

»Ein sehr charakteristischer Geruch.«

Der Bürgermeister runzelte die Stirn. Dann beugte er sich über den Schreibtisch und roch ebenfalls am Deckel, den ihm sein Neffe unter die Nase hielt.

»Gerstenleim … da bin ich mir sicher. Den findest du heute in jedem Haus. Billig und schnell herzustellen. Die Zeiten sind hart, da verdienen sich die Leute etwas dazu. Schon die Kinder kleben Kerzenschachteln, und ganze Familien stellen Tausende davon im Monat her.«

»Also handelsüblicher Klebstoff … auf dem Deckel ein liniertes Blatt. Die Buchstaben darauf aus einer Zeitung ausgeschnitten … Es wurde keine Schreibmaschine benutzt, und auch Adresse und Nachricht sind nicht von Hand geschrieben. Vielleicht fürchtet er, wir könnten die Handschrift erkennen?«

Klein antwortete nicht. Ohne einen Blick hineinzuwerfen, stellte er die Schachtel wieder auf den Schreibtisch. Ludwigs Interesse an dem jungen Mann wuchs. Irgendwie kitzelte ihn die Aufregung. Oft hatte er die Arbeit der örtlichen Polizei beobachten können. Niemand analysierte auf diese Art. Das konnte man auch schwerlich verlangen. Die Kriminalität in Glatz beschränkte sich auf Körperverletzungen, Diebstähle und Raufhändel. Der Bürgermeister hatte den Eindruck, sein Neffe komme von einem anderen Stern, und fragte sich, wie er sich wohl in der Glatzer Realität zurechtfinden werde.

»Wilhelm.« Ludwig quälte sich schon lange mit einer Frage. »Sag mir, sind diese Finger wirklich von Stadtrat Dinter?«

»Es waren zwar nicht alle Glieder der Leiche an ihrem Platz … aber Finger fehlten keine.«

Ludwig machte es sich auf seinem Stuhl bequem.

»Was willst du damit sagen?«

»Dem Rat hat man den Penis abgeschnitten und in den Rachen gestopft.«

Der Bürgermeister glaubte sich verhört zu haben.

»Das ist ja … bestialisch! Wir haben es mit einem Wahnsinnigen zu tun! Zwei Opfer!«

»Mindestens zwei.«

Ludwig wurde unruhig und griff nach einer Packung Juno. Sechs Zigaretten befanden sich ordentlich in Reih und Glied darin. Der Bürgermeister griff in Momenten höchster Anspannung oft nach dieser Packung, aber er nahm nie eine Zigarette heraus. Auch jetzt erlag er nicht der Versuchung und schloss die Schachtel sofort wieder.

»Der Sekretär ist kurz vor mir im Rathaus gewesen. Als er mich gesehen hat, hat er mir sofort das Päckchen gegeben. Ich habe es umgehend aufgemacht. Dann kam Wachtmeister Puder und berichtete vom Leichenfund auf der Brücke. Da dachte ich, das Päckchen könnte etwas damit zu tun haben.«

»Aber so war es nicht.«

»Nein.« Ludwig schüttelte energisch den Kopf. »Sieht so aus, als gehören die Finger jemand anderem. Bisher habe ich gedacht, Major Peschkes Tod hätte etwas mit dem heutigen Mord zu tun. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir die beiden Verbrechen miteinander in Verbindung bringen sollten.«

»Doch, das müssen wir.«

Ludwig sah seinen Neffen einen Moment lang verwundert an, dann nickte er.

»Wir haben hier selten mit solch grausamen Fällen zu tun, also spricht vieles dafür, dass du recht hast. Es gibt ein paar Fragen, die wir besprechen müssen, bevor du mit deinen Ermittlungen beginnen kannst.«

»Heikle Fragen, wie ich annehme?«

»In der Tat.« Ludwig kam direkt zum Punkt. »Wir sind hier in der Provinz. Wie du weißt, ist auch in Glatz nach den Stein-Hardenbergschen Reformen der Bürgermeister für die Polizei zuständig. Deshalb habe ich meinen Stellvertreter Conrad Goebel zum Polizeichef ernannt. Conrad ist gerade nicht da. Sobald er kommt, wird er dir sicherlich helfen. Ich vertraue ihm uneingeschränkt.«

»Es gibt jedoch ein Aber.«

»Berlin hat dich geschickt.« Ludwig lächelte gequält. »Du ermittelst fürs Militär, und nicht einmal die Berliner Polizei weiß von dir. Der Mord an Major Peschke muss jemanden in den höchsten Armeekreisen erschüttert haben. Obwohl der Fall eigentlich unsere Angelegenheit sein sollte, eher noch in die Zuständigkeit der hiesigen Gendarmerie fällt, kümmert sich ein Ermittler aus der Reichshauptstadt darum. Ein Signal, das als Zeichen mangelnden Vertrauens in die provinzialen Ermittlungsorgane verstanden werden könnte. Stimmt schon, den meisten Beamten hier ist außer den Aktenbergen auf ihrem Tisch alles ziemlich egal. Aber es gibt auch Beamte mit Ambitionen.«

»Komm zur Sache, Onkel.«

»Bis vor Kurzem war hier in diesem Gebäude auch die Gendarmerie untergebracht. Wir lebten recht und schlecht zusammen, aber … Ich nehme an, dass du als Armeeangehöriger mit denen zusammenarbeiten wirst?«

»Die lokale Gendarmerie ist von der Ermittlungsarbeit entbunden. Ich werde sie nicht mit einbeziehen.«

»Gut.« Ludwig nickte sichtlich erleichtert. »Für die Ermittlungen im Fall des ermordeten Major Peschke wäre die Einbindung der Gendarmerie unumgänglich. Der Tod von Stadtrat Dinter macht die Frage nach den Zuständigkeiten schwieriger. Deine Ankündigung, sie aus den Ermittlungen herauszuhalten, kommt mir gelegen. Du musst aber damit rechnen, dass sie dich nicht in Ruhe lassen werden. Und dann ist da noch die Frage nach unserer Zusammenarbeit. Ich würde gerne wissen, wie du an die Sache herangehen willst.«

»Ich werde eine Ermittlergruppe zusammenstellen.«

»Eine Gruppe? Kommt noch jemand aus Berlin?«

»Nein. Mit deinem Einverständnis würde ich gerne einige deiner Leute miteinbeziehen.«

Ludwig schüttelte den Kopf. »Ich muss zugeben, damit habe ich nicht gerechnet. Du weißt, dass ich niemandem befehlen kann, mit dir zusammenzuarbeiten. Du gehörst dem Militär an, aber die Polizeibeamten tun das nicht. Du weißt, dass sie sich Ärger einhandeln können, wenn sie für dich arbeiten. Das wird niemand wollen.«

»Lass das meine Sorge sein. Ich würde niemals verlangen, dass du mir jemanden zuteilst. Ich wähle sie selbst aus und werde mit ihnen sprechen. Ich bitte dich lediglich, meine Wahl zu akzeptieren, wenn sie einverstanden sind.«

Ludwig hob eine Braue. Das Selbstbewusstsein des jungen Mannes grenzte fast schon an Impertinenz. Der zerbrechlich wirkende Körper stand in grobem Gegensatz zu diesem eisernen Willen.

»Nehmen wir an, du hast deine Gruppe beisammen. Bleibt noch Kommissar Richter. In Goebels Abwesenheit spielt er hier die erste Geige. Ich kenne seinen Ehrgeiz. Er träumt davon, nach Breslau versetzt zu werden, und dieser Fall könnte ihm dabei helfen.«

»Ich sehe keinen Grund, warum nicht zwei unabhängige Ermittlergruppen an dem Fall arbeiten sollten.«

»Er wird dich nicht unterstützen. Nicht im Geringsten.«

»Das erwarte ich auch nicht.«

Ludwig verzichtete auf weitere Einwände. Ihm war klar, dass Klein längst schon alles durchdacht hatte.

»Also gut. Die beiden Gruppen werden mir laufend Bericht erstatten, zumindest bis Conrad Goebel zurückkommt. Sollte ich feststellen, dass das Experiment keinen Sinn hat, breche ich es sofort ab. Ich werde nicht zulassen, dass die Stadt in Angst lebt. Wilhelm, ich bitte dich sehr: Kläre die Sache so schnell wie möglich auf. Finde diesen Wahnsinnigen, bevor er ganz Glatz in Angst und Schrecken versetzt.«

Ludwig sah, wie sein Neffe plötzlich kreidebleich wurde.

Dicke Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Der Bürgermeister stand auf und öffnete das Fenster.

»Ich habe dir ein Zimmer im Hotel Stadtbahnhof reservieren lassen. Der Inhaber Menzel gewährt der Stadt einen erheblichen Rabatt.«

»Danke. Aber ich zahle das aus meinem Spesenbudget.«

Ludwig nickte. Er merkte, dass Wilhelms Stimme immer leiser wurde.

»Soll ich dir einen Raum im Rathaus zur Verfügung stellen?«

»Nein.«

»Wo willst du dich denn mit deinen Leuten treffen?«

»Ist das Hotelrestaurant nicht geeignet?«

Kleins Gesichtszüge gefroren. Ludwig sah, dass der junge Mann von Krämpfen geschüttelt wurde.

»Natürlich. Sehr sogar. Bestimmt wird dir auch das Essen dort schmecken: Klöße, Klöße und noch mal Klöße. In unterschiedlichen Variationen und mit verschiedenen Namen. Deftige Küche. Da kommst du schnell wieder zu Kräften.«

Klein zeigte wider Erwarten keine Reaktion. Ludwig wechselte das Thema.

»Wilhelm, diese Bitte, die du in deinem Brief an mich gerichtet hast …«

»Ich hatte um einen Fährtenhund gebeten.«

»Genau.« Ludwig stützte sich an der Fensterbank ab. »Ich habe in Breslau angefragt und gebeten, uns einen zur Verfügung zu stellen. Das Gesuch wurde bewilligt, und der Hund sollte noch heute, spätestens morgen da sein.«

»Danke.«