Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Der Wissenschaftler Max Winter ruft auf seiner heimlichen Suche nach dem wahren Ursprung des Islam fanatische Glaubenshüter auf den Plan. Seine Tochter, die Journalistin Marjam Winter, kommt bei ihren Recherchen im Irak zufällig hinter seine brisanten Forschungen und macht sich damit ebenfalls zur Zielscheibe. Doch sie soll nicht in aller Heimlichkeit ermordet werden. Unschuldig wird sie in einen verheerenden Terroranschlag verwickelt. Nun steht nicht nur ihr Leben auf Messers Schneide, sondern auch der Frieden des ganzen Landes. Um zu überleben, muss sie in einen tiefen Abgrund steigen, wo das wahre Böse und ein streng gehütetes Geheimnis auf sie warten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 465

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

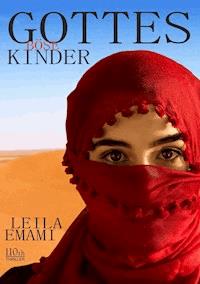

Gottes böse Kinder

Thriller

Impressum:

Cover: Karsten Sturm-Chichili Agency

Fotos: fotolia.de

© 110th / Chichili Agency 2014

EPUB ISBN 978-3-95865-318-4

MOBI ISBN 978-3-95865-319-1

Urheberrechtshinweis:

Kurzinhalt:

Der Wissenschaftler Max Winter ruft auf seiner heimlichen Suche nach dem wahren Ursprung des Islam fanatische Glaubenshüter auf den Plan. Seine Tochter, die Journalistin Marjam Winter, kommt bei ihren Recherchen im Irak zufällig hinter seine brisanten Forschungen und macht sich damit ebenfalls zur Zielscheibe. Doch sie soll nicht in aller Heimlichkeit ermordet werden. Unschuldig wird sie in einen verheerenden Terroranschlag verwickelt. Nun steht nicht nur ihr Leben auf Messers Schneide, sondern auch der Frieden des ganzen Landes. Um zu überleben, muss sie in einen tiefen Abgrund steigen, wo das wahre Böse und ein streng gehütetes Geheimnis auf sie warten.

Viele Orte in diesem Buch entsprechen der Wirklichkeit, die Figuren und ihr Handeln sind jedoch rein fiktiv. Auch entsprechen die kontroversen Meinungen der Figuren nicht der Meinung der Autorin, sondern sind Teil der Dramaturgie dieses Romans.

Prolog

Mit ihm konnten sie es ja machen! Er knirschte vor Wut mit den Zähnen, als er an diesem frühen Morgen hinab in den Keller der Nationalbibliothek von Bagdad stieg. Steigen musste! Sie haben ihn nicht einmal gefragt, ob er Zeit hätte. Seit beinahe dreißig Jahren war Alawi hier Archivar und hatte wichtigeres zu tun. „Nicht zu fassen!“, zischte er. Die neue Bibliotheksleitung war das Letzte. „Fette, faule, inkompetente Vettern anderer fetter, fauler, inkompetenter Vettern“, murmelte er. Es war doch nicht sein Job, diese Abstellkammer aufzuräumen. Was konnte er dafür, dass alle anderen die aussortierten Reste ihrer Arbeit dort hineinstopften? Würde sich jeder nur halb so viel Mühe geben wie er, gäbe es dieses Chaos überhaupt nicht. Und das war jetzt der Dank dafür. Er blieb vor einer grauen Metalltüre stehen. Die Neonröhre über ihm an der Flurdecke flackerte. Er drückte die Klinke herunter, öffnete die Tür. Ein modrig staubiger Geruch kam ihm entgegen. Er griff nach rechts an die Wand und schaltete das Licht an. „Bei Allah und seinen Propheten!“ Das Licht der Lampe konnte nur entlang der Decke in den Flur kriechen, so hoch türmten sich schon die Ordner, Akten, Bücher und losen Blätter. „Fette, faule, inkompetente…“, schimpfte er und zog dabei einen Aktenordner, der halb in den Stapel gestopft war, hinaus. Die Papierwand wankte. Schnell wollte er den Ordner in die Lücke zurückschieben. Zu spät! Bücher fielen von oben herab, eins, zwei, drei, vier, klatsch, klatsch, schlugen sie auf den Boden auf. Alawi ließ vor Schreck den Ordner fallen, während sich vor seinen Augen die Papierlawine erbarmungslos in den Flur ergoss.

„Verdammt! Der Teufel soll euch und euren Müll holen!“ Hustend wedelte er den aufgewirbelten Staub von sich. Da fiel sein Blick auf einen zusammengerollten Teppich. Es ragte wie der Arm eines Ertrinkenden aus dem Chaos. „Was ist das? Ein Gebetsteppich?“ Er beugte sich vor und zog ihn hervor. Der Stoff war beschmutzt und zerfressen. Es war ihm, als könne er die Maden sehen, die sich darin wanden. Er ließ die Rolle angewidert fallen. Dumpf schlug sie auf den Boden und wirbelte noch mehr Staub auf.

Fluchend holte er einen Karton und stopfte ihn randvoll mit all den Büchern und Ordnern, die er zuerst greifen konnte. Obenauf legte er die Ekelrolle.

Seine Laune war am Nullpunkt angelangt, als er mit dem überladenen Karton im Arm in sein Büro trat. Sein Kollege Al-Hashimi war noch nicht da. Typisch! Ganz typisch! Was er sich heute wieder für eine Ausrede einfallen ließ?

Seine Mundwinkel vor Ekel verzogen, nahm er die Rolle, um sie in den Mülleimer zu befördern. Aber, wenn das nun ein Gebetsteppich war? Darin könnte ein Gebetsstein, ein Rosenkranz oder eine Koransure eingewickelt sein. Versündigen wollte er sich nicht. Er seufzte und begann also mit spitzen Fingern den Stoff auf seinem Schreibtisch zu entrollen. Eine Gänsehaut überzog seinen Körper. Stück für Stück kam eine bräunlich gelbe Schriftrolle zum Vorschein. „Allahu akbar!“, stieß er hervor und ließ sich auf seinen Stuhl fallen.

Er berührte sie sachte. War das Pergament oder Papyrus? Das Material war mürbe, an den Rändern zerfressen. Was immer das auch war, es musste ur-, uralt sein. Er fuhr mit dem Zeigefinger über die Zeilen, ohne sie zu berühren. Ein Kribbeln ging durch seinen Körper, als würden die Buchstaben einzeln, einzeln in sein Blut übergehen. Mit aufgerissenen Augen starrte er auf die Handschrift. Er konnte kein Wort entziffern. Es sah aus, als hätte jemand alle Striche und Punkte der arabischen Schrift unsichtbar gemacht. Nur das Gerüst der Buchstaben war zu sehen. War das eine geheime Botschaft? Er sah genauer hin. Jede Linie, jeder Schwung, jeder Abstand war so filigran, so präzise, so gleichmäßig gesetzt, dass sie unmöglich ein Mensch geschrieben haben könnte. Kein Mensch? Bei diesem Gedanken sprang er von seinem Stuhl. Er musste seinen Fund sofort der Bibliotheksleitung melden! Er eilte zur Tür, doch abrupt blieb er stehen. Was würden sie mit der Handschrift machen? Er sah schon, wie sie mit ihren inkompetenten, korrupten, fetten Fingern nach ihr griffen, wie sie ihn fortschickten und sich nicht einmal bei ihm bedankten. Da hörte er Stimmen, Schritte im Flur. Er huschte zurück zu seinem Schreibtisch. Fahrig rollte er die Handschrift in den zerfressenen Teppich ein. Die Schritte kamen immer näher. Er riss seine Schreibtischschublade auf, schob die Rolle in die weiße Plastiktüte, die darin lag.

Die Tür wurde aufgerissen. „Guten Morgen!“, rief Al-Hashimi fröhlich. „Schon fleißig?“

Alawi schmiss die Schublade zu, sprang auf und rief: „Salam! Ja, ja … ich will heute im Keller aufräumen.“

1. Kapitel

Absichtlich trat er gegen die Tasse Tee, die sie soeben vor ihm auf den Boden gestellt hatte. Wie Nebel stieg der heiße Dampf aus dem kunstvoll geknüpften Teppich empor, bevor er sich vor ihren erschrockenen Augen in Nichts auflöste.

„Lass mich doch in Ruhe mit deinem Tee!“ Seufzend erhob er sich aus dem Schneidersitz, ging an ihr vorbei und stellte sich ans Fenster. Sein Blick schweifte über die kubischen, sandfarbenen Häuser von Bagdad. Antennen ragten wie Glieder toter Insekten in die Höhe. Am Horizont schraubten sich schwarze Rauchsäulen in den graublauen Himmel, bevor auch sie sich in Nichts auflösten. Eine Brise wehte die verstaubten Wedel der Palme in seinem Garten hin und her und den Gestank dieser Hölle in sein Haus. Da war er wieder, dieser Stein in seiner Kehle.

Sie warf ihm einen stechenden Blick zu. „Soll sich jeder wie du den ganzen Tag in eine Ecke setzen?“ Sie ließ sich auf ihre Knie fallen und begann mit einem Lappen den Tee aus den bunten Teppichfasern zu reiben. „Und wenn es da draußen brennt, du musst was essen und trinken! Den Teppich brauchen wir auch noch.“

„Wo soll ich ihn denn verkaufen? Auf dem Basar?“ Er krallte die Finger in seine dichten, graumelierten Haare, als wolle er aus ihnen eine Antwort herausquetschen.

„Ist mir egal, wo!“ Sie schleuderte den teegetränkten Lappen vor seine Füße. „Ich will fort von hier!“

Er starrte weiter aus dem Fenster. Was sollte er ihr antworten?

„Geh doch zu meinem Cousin! Der weiß, wo man was verkaufen kann“, unterbrach sie seine Gedanken.

Alawis Magen krampfte sich zusammen. Er wusste, was sie dachte. Er war nicht so ein gerissenes Schlitzohr, kein Geschäftsmann wie ihr toller Cousin. Er hatte es nicht einmal übers Herz gebracht die Handschrift zu verkaufen, die er seit letztem Jahr in demselben alten Gebetsteppich gewickelt, in seinem Keller versteckt hielt. Sollten sich etwa andere mit ihr schmücken, während er in einem syrischen Flüchtlingscamp unter Stofflappen hausen musste? Nein, sie war zu kostbar, um sie an Schwarzhändler und Diebe zu verhökern.

„Hörst du mir überhaupt zu? Am besten, du gehst gleich zu meinem Cousin!“, sagte Fatima. „Bete, dass er noch in Bagdad ist!“

In diesem Augenblick hämmerte jemand gegen ihr metallenes Gartentor. Beide fuhren zusammen. Sie erwarteten niemanden. Es klopfte heftiger. Fatima rannte in den Flur, zog ihren schwarzen Schleier vom Kleiderhaken und warf ihn sich über. Sie wurde, seit die Amerikaner über sie hergefallen waren, von Wahnvorstellungen getrieben. Für den Fall eines Übergriffs auf ihr Haus, hatte sie sich zwei Waffen bereitgelegt. Einen Fotoapparat und ein Fleischermesser. Zuerst wollte sie die Eindringlinge in ihrem Garten fotografieren. „So kann man sie später identifizieren und anklagen“, behauptete sie. Danach wollte sie durch das Küchenfenster, das sich zur hinteren Gasse öffnen ließ, fliehen. Mit dem Fleischermesser in der Hand, glaubte sie sich der amerikanischen Armee gewachsen.

Es klopfte wieder. „Allah sei Dank, sind die Kinder bei meiner Schwester auf dem Land“, rief sie und griff nach dem Fotoapparat.

„Vielleicht ist es ja ein Nachbar“, versuchte er sie zu beruhigen. „Oder glaubst du, die Amerikaner klopfen vorher an? Ich sehe nach!“

„Sei vorsichtig! Falls wir uns verlieren, ich versuche mich zu den Kindern durchzuschlagen.“

Alawi schüttelte den Kopf. Er hatte es aufgegeben, sie von diesem abstrusen Plan abzubringen. Er eilte in den Garten. „Wer ist da?“, rief er. Keine Antwort. Nur Klopfen. Waren es doch die Amerikaner? Mit pochendem Herzen öffnete Alawi das blaue, metallene Gartentor um einen Spalt.

„Wo steckst du denn? Ich bin’s“, sprangen ihn die Worte seines Gegenübers an.

„Ah du!“ Erleichtert zog er das quietschende Tor weit auf.

Es war Al-Hashimi. Alawis Kollege aus der Nationalbibliothek.

„Ich habe hier einen Gast aus Deutschland. Er hat ein paar Fragen zur Bibliothek. Kommen Sie, kommen Sie herein!“, forderte Al-Hashimi den Fremden auf, ohne Alawis Reaktion abzuwarten.

Alawi sah zum Wohnzimmerfenster. Fatimas Schatten bewegte sich hinter der Gardine. Ob sie von Al-Hashimi Fotos gemacht hatte? Hoffentlich streckte sie ihn nicht mit ihrem Messer nieder.

„Kommen Sie herein!“, rief Alawi. „Sie entschuldigen, aber …“

„Machen Sie sich bitte keine Umstände“, sagte der Fremde in fließendem Arabisch. Alawi sah ihn verwundert an.

„Professor Schmidt ist Orientalist. Er ist extra aus Deutschland gekommen, weil er unsere Hilfe braucht“, erklärte Al-Hashimi.

Alawi führte Al-Hashimi und Professor Schmidt in sein Wohnzimmer. Dann eilte er in die Küche. Fatima stand mit dem Messer in der Hand vor ihm und zischte: „Was will Al-Hashimi mit dem Amerikaner hier?“

„Beruhige dich! Das ist kein Amerikaner. Das ist ein Professor aus Deutschland.“

„Ein Deutscher? Woher willst du das wissen?“

Alawi sagte in gedämpftem Ton: „Erstens ist er ein alter Mann. Zweitens sieht er aus wie ein deutscher Professor aussieht.“

„Die sehen doch alle gleich aus.“

Alawi flüsterte: „Drittens spricht er fließend Arabisch. Überzeugt?“

„Ich weiß nicht … aber, wenn er irgendetwas will, denk daran, wir brauchen Geld. Vergiss es nicht!“ Sie drohte mit dem Messer.

„Ja, schon gut. Schon gut. Koch uns Tee! Und leg dieses Ding da endlich weg!“

„Herr Alawi, ich bin schockiert über die Lage im Irak“, begann der Professor. „Kriege sind schrecklich! Ich selbst habe als Kind den Zweiten Weltkrieg erleben müssen. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben! Gerade in diesen Zeiten müssen wir an den Schutz Ihrer Kulturgüter denken!“ Der Professor seufzte. „Es ist eine Katastrophe, was hier geschieht.“

„In den Museen, unseren antiken Stätten, überall wird geplündert. Aber die Welt schaut nur zu.“ Al-Hashimi lehnte sich mit vor der Brust verschränkten Armen beleidigt zurück.

Alawi erhob den Zeigefinger. „Nein, man schaut nicht zu! Man verdient daran. Es dauert nicht lange, dann taucht die irakische Geschichte in Ihren Museen auf.“

„Aber das darf nicht geschehen!“, entgegnete Professor Schmidt. „Vor allem habe ich große Angst um ihre Bibliotheken. Wie sieht es mit dem Schutz Ihrer Bibliotheken aus?“

„Die Bibliotheken wurden alle geschlossen. Ich glaube, es gibt jetzt Wichtigeres zu verteidigen, denn …“

„Wichtigeres? Was könnte wichtiger sein?“, rief der Professor.

Er sprach Alawi aus der Seele.

„Ich weiß auch, wie wichtig unsere Bibliotheken sind. Aber wer wird schon eine Bibliothek angreifen?“, fragte Al-Hashimi und breitete seine Arme aus.

„Ein Volk ohne Bibliothek ist ohne Erinnerungen! Und ein Volk ohne Erinnerung ist leichter zu kontrollieren! Oder etwa nicht?“

Die Männer sahen ihn schweigend an.

„Was ist mit der Koranbibliothek?“, fragte der Professor. „In ihr lagern einzigartige Dokumente. Islamische Handschriften von immenser Bedeutung. Deshalb bin ich jetzt mitten im Krieg nach Bagdad gekommen. Gemeinsam müssen wir wenigstens für die Sicherheit der ältesten Schriften sorgen.“

„Ich weiß nicht“, gab Al-Hashimi zu bedenken, „ist es jetzt nicht schon zu spät? Oder suchen Sie etwas Bestimmtes?“, fragte er rund heraus.

„Mein Interesse gilt vor allem dem Schutz der ältesten Handschriften und ersten Zeugnissen des Islam. Dafür ist es nie zu spät! Sie dürfen nicht zerstört werden oder in die falschen Hände geraten!“

Alawis Atem stockte. Suchte er etwa seine Handschrift? War er deswegen hier? Konnte irgendjemand herausgefunden haben, was er im Keller versteckt hielt? Al-Hashimi? Nein, das war unmöglich. Nicht einmal Fatima wusste davon. „Warum … kommen Sie ausgerechnet zu uns?“, fragte Alawi bemüht gelassen zu klingen. „Ich meine, wir … wir haben mit der Koranbibliothek nichts zu tun. Wir sind Archivare der Nationalbibliothek.“

Al-Hashimi lachte trocken: „Weil außer uns keiner mehr da ist. Alle, die es sich leisten konnten, sind aus Bagdad geflohen.“

„Ich bitte Sie, mir zu helfen, Zugang zur Koranbibliothek zu bekommen. Ich will Ihre Hilfe natürlich nicht ohne Gegenleistung in Anspruch nehmen“, sagte Professor Schmidt.

Al-Hashimi setzte ein breites Grinsen auf.

Fatima, die hinter der Tür lauschte, schickte ein Stoßgebet gen Himmel.

Nur Alawi sah den Fremden skeptisch an.

„Seien Sie unbesorgt. Ich will keine Handschriften mitnehmen, falls Sie das befürchten. Mir genügen Kopien für die Forschung und die Gewissheit, dass sich die Originale hier in Bagdad an einem sicheren Ort befinden. Es wäre eine Katastrophe, wenn sie Plünderern, Dieben oder Leuten, die den wahren Wert der Handschriften nicht zu schätzen wissen, in die Hände fielen.“

Deshalb hielt er ja seinen Schatz versteckt, statt ihn zu verkaufen und zu fliehen. Sollte er diesen Professor in seinen Keller führen? Er konnte die Handschrift womöglich lesen oder wenigstens datieren. Ihm war es bislang nicht gelungen. Doch Vorsicht! Er musste diesen Mann erst genau unter die Lupe nehmen.

Professor Schmidt öffnete seine Tasche, zog zwei prall gefüllte Umschläge heraus, reichte einen Al-Hashimi und einen Alawi. Al-Hashimi griff sofort danach. Alawi zögerte, doch da erinnerte er sich an Fatimas Messer und nahm den Umschlag an sich. Er lugte hinein. So viel Geld hatte er seit langem nicht mehr gesehen.

Bevor Alawi das Haus verließ, drückte er Fatima den Umschlag in die Hand. Sie hatte Tränen in den Augen. „Siehst du, Allah hat uns nicht vergessen“, sagte sie von Freude und Dankbarkeit ergriffen.

„Sie haben sich eine schlechte Zeit für ihre Forschungen ausgesucht“, rief Al-Hashimi, als sie auf der Straße waren. Aus der Ferne hörte man ein gewaltiges Grollen. Alawi versuchte zu verdrängen, welcher Teil seiner geliebten Stadt in diesem Augenblick bombardiert wurde. Sirenengeheul hallte durch die Häuserschluchten.

„Aber wir müssen es versuchen!“, rief der Professor gegen den Lärm. Sie liefen schneller, bogen in die nächste Straße, stießen auf eine Gruppe aufgebrachter Männer. Sie schrien: „Feuer! Feuer!“ Er, Al-Hashimi und der Professor rannten mit ihnen wie von Sinnen in eine Richtung. Richtung Nationalbibliothek. Ein junger Mann kam ihnen entgegen. Er rief: „Das war keine Bombe. Das waren Brandstifter!“ Sie liefen weiter. Er konnte es ahnen, er konnte es riechen. Da, da vorne war die Bibliothek. Meterhohe Flammen loderten aus den Fenstern. Im Lesesaal, den Büros, seinem Büro tobte ein Inferno. Chaos, Geschrei: „Hilfe, Polizei, Feuerwehr, Soldaten.“ Alawi blieb stehen. Der Gestank des Benzins, die Gluthitze in der Luft nahmen ihm die Luft zum Atmen, oder war es der Felsen in seiner Kehle? Er konnte nichts tun, außer zuzusehen, wie die Flammen die Bücher, Handschriften, Briefe, Zeitungen in wütende schwarze Rauchsäulen verwandelten. Hörte, wie sein Leben im fauchenden Feuergetöse zu Asche zerfiel. Wie lange hatte er da gestanden? Der Stoff seines Hemdes glühte auf seiner Haut. Er sah sich um. Wo war Al-Hashimi? Wo der Professor? Er konnte sie in der Menge nicht sehen. Alawi drehte sich um, lief und lief, planlos, ziellos durch die Straßen, vor den Augen die hohen, zuckenden, raunenden Flammen, die alles fraßen, was einst von Bedeutung gewesen war.

Als er zu Fatima zurückkehrte, war er ein anderer. Eine Menschenhülse ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Doch sie begrüßte ihn freudig, war voller Tatendrang, plapperte unaufhörlich. Er blieb stumm, führte sie zum Fenster, zeigte auf die Stelle, an der sich eine mächtige schwarze Rauchsäule nach oben schraubte, bevor sie sich in den Tiefen des Himmels in Nichts auflöste. „Das war all unser Wissen. Die Bibliothek brennt“, sagte er leise.

„Der Professor hatte also recht. Allah sei Dank, ist euch nichts geschehen.“

„Wer war das? Wer hat uns das angetan?“

„Die Amerikaner! Aber Allah hat uns nicht vergessen. Er hat uns diesen Fremden geschickt. Keinen Tag länger will ich in dieser Hölle bleiben. Lass uns gehen! Lass unser Leben von vorne beginnen!“

„Ja, das sollten wir tun“, sagte er in gleichgültigem Ton.

2. Kapitel

Gierig sog der schwarze Stoff ihres Schleiers die Sonnenstrahlen in sich hinein. Die heiße Luft brannte bei jedem Atemzug in ihrer Lunge. Aber sie blieb nicht stehen, sah sich nicht um, eilte allein durch diese Gassen, deren Schönheit und Zauber trotzig unter dem Schutt aus Angst und Gewalt hervorblitzten.

Amir hatte sie im Auto gewarnt: „Die Straßen sind gefährlich! Nimm die hier mit!“ Er streckte ihr seine Pistole, die er am Lauf umklammert hielt, entgegen.

„Wegen dieser Waffen habt ihr all diese Probleme. Niemand sollte je eine Waffe anrühren.“

„Heb dein Traum für später auf! Nimm sie! Versteck sie unter deinem Schleier!“ Er drückte die Waffe gegen ihre Hand.

Doch sie schüttelte den Kopf. „In zwei Stunden bin ich wieder hier!“, sagte sie und sprang aus dem Auto.

Amir hatte ihr den Weg durch das Labyrinth der alten Gassen bis auf das letzte Staubkorn erklärt. Wenn es nur nicht so heiß wäre. Dennoch lief sie schneller, immer schneller. Lautlos, wie ein schwarzer Schatten huschte sie durch die sonnendurchfluteten Gassen. Es roch nach Kurkuma, Kardamom, Auberginen.

Endlich stand sie vor ihrem Ziel. Das Tor, das Amir ihr beschrieben hatte. Verbogen und verrostet hing es in seinen Angeln. An einigen Stellen lugte der hellblaue Lack aus besseren Tagen hervor. Der Metallknauf glänzte in der gleißenden Sonne. Sie griff danach, um das Tor zu öffnen. Doch in diesem Augenblick riss sie ein ohrenbetäubender Donner zu Boden. Häuser, Wände, Fenster, Türen bebten. Das Tor ächzte. Sie hielt die Hände über den Kopf, warf sich panisch gegen das Tor, bis es mit einem lauten Quietschen aufsprang. Hastig kroch sie hinter die verrostete Eisenwand.

Mit zitternden Knien stand sie nun mitten in einem Garten. Eine mächtige Dattelpalme ragte empor. Die Schatten ihrer Wedel strichen im Rhythmus des Windes wie lange Finger über die verdorrten, farblosen Beete, als suchten sie dort nach Leben. Sie ging auf das Gebäude zu. Unsichtbare Mächte schienen es zusammenzuhalten. Risse zogen sich vom Boden bis hinauf zum Dach, wo eine verrostete Antenne ein verlassenes Vogelnest in den Himmel hob.

Vom Marktplatz hinter dem Haus hallten Schüsse, Sirenen, Schreie, aufgeregte Rufe in den Garten. Der Geruch von verbranntem Gummi, Fleisch und Benzin zog in ihre Nase. Sie musste den Drang alles, was in ihrem Bauch war, auszukotzen, hinunterschlucken. Da sah sie die Umrisse eines Mannes, der hinter einer Milchglastür stand, die vom Haus in den Garten führte. Er rief: „Wer ist da?“

„Marjam, Marjam Winter! Ich suche Herrn Alawi!“, hörte sie sich krächzen.

Die Tür öffnete sich. Aus dem dunklen Flur trat ein schmächtiger Mann in einem verbeulten Anzug in den Garten. Seine dichten, schlohweißen Haare, sein kurzer weißer Bart glänzten in der Sonne. Seine Wangen waren eingefallen, Falten zeichneten auf seiner Stirn ein Karomuster.

„Allah sei Dank! Ich dachte schon, Sie seien …“ Er schüttelte den Kopf.

„Es passierte da hinten, gleich um die Ecke“, sagte sie und zeigte Richtung Tor. Ihre Hand zitterte.

„Das war auf dem Markt. Wann wird dieser Wahnsinn endlich aufhören?“ Er winkte sie zu sich.

Marjams Augen mussten sich erst an das Dunkel im Flur gewöhnen. Im Haus war es genauso trist wie im Garten.

„Entschuldigen Sie diesen Zustand, aber ich habe fast alles verkauft. Nur noch das Haus ist übrig!“ Er lächelte gequält. „Aber ich bin dankbar. Meine Kinder und meine Frau sind in Sicherheit. Schon damals während des Krieges konnte ich sie nach Syrien schicken.“

„Aber warum sind Sie noch hier?“

„In all den Jahren hatte ich die Hoffnung, dass sich die Lage bessert, dass meine Familie zurückkehren kann, doch…“, er senkte seinen Blick.

Marjam wischte sich mit dem Stoff ihres Schleiers über ihre schweißnasse Stirn und seufzte.

Alawi zeigte auf eine Tür am Ende des Flurs. „Dort können Sie sich das Gesicht waschen.“

Sie ließ den staubigen Stoff von ihrem Kopf gleiten und betrachtete sich im Spiegel, der über dem schäbigen rosafarbenen Waschbecken hing. Sie fuhr über ihre verschwitzten, schwarzen Haare, die sie zu einem festen Zopf gebunden hatte. War sie es wirklich? Marjam Winter? Journalistin aus Deutschland? Es kam ihr vor, als stünde sie neben sich. Sie sah ihre vollen, blutleeren Lippen, ihre großen, grünen Augen unter den geschwungenen Augenbrauen. Sie öffnete den Wasserhahn und ließ kaltes Wasser über ihre Handgelenke laufen. Ihr Mund war staubtrocken. Sie füllte ihre Hände mit Wasser, trank und trank, wusch sich den Schweiß aus dem Gesicht, einmal, zweimal, dreimal. Sie sah erneut in den Spiegel. Sie hatte überlebt, doch wie viele mussten vor wenigen Minuten einen sinnlosen Tod sterben? In ihren Augen sammelten sich Tränen, bis sie durch das Zittern ihrer Lider die schmalen, blassen Wangen hinabrollten. „Reiß dich zusammen! Du musst der Wahrheit ins Auge blicken! Deshalb bist du hier!“, ermahnte sie sich, atmete tief durch, trocknete ihr Gesicht und ihre Hände, zog sich den Schleier über den Kopf und trat in den Flur.

„Ich danke Ihnen für die Einladung“, sagte sie. Alawi führte sie in ein Zimmer, das einst sein Wohnzimmer gewesen sein mochte. Er deutete auf zwei verschlissene Sitzkissen, die auf dem blanken Steinboden lagen. Sie waren neben den verstaubten Gardinen und einer nackten Glühbirne, die von der Decke hing, die einzigen Gegenstände in diesem Raum. „Bitte setzen Sie sich! Ich hole Tee“, sagte er.

Marjam ließ sich auf eines der Kissen nieder und lehnte sich an die kühle Wand. Sie öffnete ihre Tasche, holte ihren Camcorder heraus und blickte durch den Sucher. Ja, sie war wieder die alte Marjam auf der Suche nach Wahrheit. Während sie die kahlen Wände aufnahm, stellte sie sich vor, wie es hier einmal ausgesehen haben mochte, wie seine Frau, seine Kinder, Verwandte und Gäste dieses Haus mit Leben gefüllt haben mochten. Dann hielt sie die laufende Kamera auf sich. „Zwölfter September. Zwölf Uhr dreißig. Bagdad. Ich hatte Glück. Um die Ecke gab es eine Explosion. Wieder ein Anschlag. Diese Bilder kennt ihr. Fortwährend das Gleiche. Tod, Hass, Gewalt, Blut, Ausweglosigkeit, Schmerz und Trauer. Wann wird das aufhören?“ Zu ihrer Stimme mischten sich Sirenengeheul von draußen und das Pfeifen eines Wasserkessels aus der Küche. „Ich bin jetzt im Haus von Herrn Alawi. Unter Saddam Archivar in der irakischen Nationalbibliothek. Er wird uns erzählen, was damals während des Krieges geschah, als die Bibliotheken in Flammen aufgingen, was alles verloren ging. Und wie es ist, heute in Bagdad zu leben. Oder besser gesagt, zu über-leben.“ Sie hörte, wie er mit seinen Plastikschlappen durch den kahlen Flur zum Wohnzimmer schlurfte. Sie schaltete die Kamera aus und legte sie neben sich auf den Boden.

„Aber den Tee kann uns keiner nehmen!“, sagte Alawi mit fester Stimme. Er stellte ein Tablett mit zwei Tassen und einem Schälchen Datteln vor sie auf den Boden. Dann setzte er sich ihr gegenüber.

„Ich werde unser Gespräch aufzeichnen. Die Menschen da draußen sollen hören, was Sie zu sagen haben.“

Sie hob die Kamera und schaltete sie ein.

„Bitte schalten Sie dieses Ding aus! Das brauchen wir nicht!“

„Aber deswegen bin ich doch hier“, sagte sie überrascht.

„Ich habe etwas viel besseres für Sie als mein altes Gesicht.“

Alawi stand auf und verließ wortlos den Raum. Ratlos blieb Marjam sitzen. Amir, ihr junger Kollege aus Bagdad, hatte dieses Treffen organisiert und Alawi für dieses Interview bezahlt. Sollte sie die Kamera heimlich laufen lassen? Bevor sie einen Entschluss fassen konnte, war er zurück. Er hielt einen Stoß Schulhefte in seiner Hand, die er mit einer orangefarbenen Plastikschnur zu einem Bündel gefasst hatte. Seufzend setzte er sich ihr gegenüber und schnürte das Paket auf. „Das hier sind meine Tagebücher.“

Sie hob staunend ihre Augenbrauen.

„An dem Tag, an dem meine Frau mit den Kindern nach Syrien floh, habe ich mit dem Schreiben angefangen. Hier drin steht alles, was ich seit diesem Tag sah, was mich bewegte.“ Er lächelte stolz. „Es sind sogar Fotos drin.“ Er reichte Marjam ein Heft. Sie nahm es und blätterte. Seine etwas kindliche aber akkurate Schrift zeugte von größter Sorgfalt, und wollte nicht zu dem billigen Papier passen, auf das sie geschrieben war.

„Als Amir mir erzählte, dass Sie aus Deutschland sind, habe ich nicht gezögert, sie einzuladen, denn ...“ Er blätterte suchend in einem der Hefte. Das Papier knisterte. „Ah, hier ist das Foto“, rief er und reichte ihr das Heft herüber.

Marjam sah sich das gelbstichige Foto an. Es zeigte Alawis Garten, die Palme, das Gartentor, das noch nicht verbogen war. Alawi stand da, seine Haare waren graumeliert, er war fülliger. Und da waren zwei weitere Männer. Einer mit mächtigem, schwarzen Bart und … Marjam sah genauer hin. Ein Trugbild? Sie beugte sich vor. Es war ihr, als stürze sie in ein tiefes Loch.

„Sehen Sie den Ausländer in der Mitte?“

Ihr Blick klebte an ihm. „Wer ist das?“, fragte sie so leise, als wolle sie die Antwort nicht hören.

„Ein gewisser Professor Schmidt … auch aus Deutschland.“

Marjam atmete auf. Einen Professor Schmidt kannte sie nicht. Dieser Mann konnte nur ein Doppelgänger sein.

„Dieses Foto hat meine Frau gemacht.“ Alawi erzählte Marjam von jenem Tag, an dem der fremde Besucher zu ihnen gekommen war und die Bibliothek gebrannt hatte. „Das war der schwärzeste Tag meines Lebens.“

Marjam legte das Heft beiseite und hielt sich die zitternden Hände fest. Ihre Gedanken kreisten um ihren Vater, Max Winter, der aussah wie dieser Professor auf dem Foto und genauso Orientalistik lehrte. Das konnte nur ein irrer Zufall sein.

„Die Nationalbibliothek war nicht die einzige Bibliothek, die niedergebrannt wurde. Nein, sie brannten im ganzen Land. Sogar die Koranbibliothek.“ Er wischte sich mit der Hand imaginäre Tränen vom Gesicht. Dann schob er den Stoß Hefte zu Marjam herüber. „Doch lesen Sie selbst. Sie können meine Tagebücher haben. Da steht alles drin, was sie wissen wollen.“

Marjam starrte fragend auf den Heftestapel. Wer war dieser Professor Schmidt?

„Kein Sorge, ich habe sie doppelt geschrieben. Ich hatte ja genug Zeit. Also nehmen Sie sie und schreiben Sie einen Beitrag über das Unglück, das uns Iraker heimgesucht hat!“

Marjam versuchte ihre Verwunderung wegzulächeln. „Ja, das werde ich. Deshalb bin ich ja hier!“

„Doch Frau Winter, ich habe eine dringende Bitte. Dieser Professor Schmidt … ich habe seit diesem Tag nichts mehr von ihm gehört. Er blieb verschwunden. Ich hoffe, ihm ist nichts zugestoßen.“

Marjam sah Max - so nannte sie ihren Vater - vor ihrem geistigen Auge an seinem Schreibtisch sitzen und schreiben.

„Was … was wollte er hier?“, fragte sie.

„Er interessierte sich vor allem für die ältesten Handschriften unserer Koranbibliothek. Es ging alles so schnell an diesem Tag.“

„Ausgerechnet während des Krieges?“

Alawi nickte. „Er glaubte, noch etwas retten zu können.“

„Das verstehe ich nicht“, murmelte sie.

„Welch Wahnsinniger, welch Geisteskranker hat diese Zerstörung angeordnet, wer sie durchgeführt?“, klagte Alawi und hob die Hände. Kopfschüttelnd ließ er sie auf seine Oberschenkel sausen. „Waren es die Amerikaner? Wollten sie uns in die Steinzeit bomben? Die Amerikaner behaupten, die Iraker selbst hätten ihre Bibliotheken angezündet. Leider könnten sie damit recht haben. Sie sehen es ja selbst. Wir bringen uns gegenseitig um. Ob man jemals herausbekommt, wer die Brandstifter waren?“

Marjam sah ihn mit großen Augen an.

„Nein, das wissen Sie auch nicht! Aber zurück zu meiner Bitte. Wenn Sie nach Deutschland zurückkehren, könnten Sie versuchen, diesen Professor Schmidt ausfindig zu machen?“ Er beugte sich ein wenig vor und sagte: „Das ist wichtig!“

Marjams Herz begann zu rasen. Sie sah in seine flehenden Augen. Sie wollte sagen: „Ich weiß, wo dieser falsche Professor ist!“, doch sie brachte nur kleinlaut hervor: „Ich habe ja ein Foto. So viele Orientalistik-Professoren wird es in Deutschland nicht geben.“

„Wie lange bleiben Sie in Bagdad?“

„Noch ein paar Monate schätze ich“, antwortete sie gedankenverloren.

„Möge Allah Sie beschützen!“

„Was… was wollen Sie von… von Professor Schmidt?“

Alawi schwieg einen Augenblick, bis er zögernd ansetzte: „Nun, ich möchte wissen,… mich erkundigen, was er jetzt macht und… und wie weit er mit seinen Forschungen ist. Der Kontakt zu ihm ist mir so wichtig, weil… weil er sich mit unserer Geschichte auskennt.“ Er rieb sich das rechte Auge. „Es ist nicht viel, aber einige alte Handschriften sind in Sicherheit gebracht worden. Und … und ich weiß,…“, er räusperte sich. „Ich meine, wir brauchen Männer wie ihn, die uns helfen, das Material zu sichten, zu datieren, zu analysieren.“

„Ich verstehe!“, sagte sie. „Hier, ich gebe Ihnen meine Visitenkarte. Sie können mich jederzeit anrufen. Würden Sie mir bitte ihre Telefonnummer aufschreiben?“ Sie reichte ihm einen Kugelschreiber und er schrieb seine Nummer auf die letzte Seite des letzten Heftes.

„Danke! Sobald ich in Deutschland bin, werde ich Professor Schmidt für Sie suchen! Und wenn ich ihn gefunden habe, rufe ich Sie an. Das versichere ich Ihnen!“

Als sie mit Alawis Tagebüchern in der Tasche zu Amir zurückeilte, wusste sie, dass sie so schnell wie möglich nach Deutschland zurück musste.

3. Kapitel

Er hasste frühe Morgenstunden. „LH 677 Alexandria gelandet 6:20 Uhr“, stand auf der Anzeigentafel. Stefan Reims setzte sich. Seine müden Augen brannten, aber die Aussicht, Marjam gleich in Empfang nehmen zu können, hielt ihn bei Laune.

Schade, dass es zwischen ihnen nicht funktioniert hatte. Er fand Marjam schöner, aufregender, interessanter als Julia, doch sie war ihm zu anstrengend. Ständig jagte sie ihren Kriegsabenteuern hinterher. Wenn er all die Tage zusammenzählte, die sie sich in ihrer gemeinsamen Wohnung hatte blicken lassen, kam er höchstens auf zwei Wochen. Das war ein Witz, keine Beziehung. Er brauchte eine Frau wie Julia. Sie hielt ihm den Alltagskram vom Hals, schwamm mit ihm auf einer Welle. Wie Marjam unter Lebensgefahr nach menschlichen Grausamkeiten Ausschau zu halten, war weder Julias noch sein Ding. Seine Welt war die Vergangenheit, seine Leidenschaft waren alte Handschriften, die ihn weder bedrohten noch angriffen. Sein Ruf, als einer der besten Paläografen für semitische Handschriften begann sich zu verbreiten. Er war endgültig aus dem Schatten seines Mentors, Max Winter, herausgetreten. Er besaß endlich seine eigene Professur, sein eigenes Institut. Das einzige, was ihm fehlte, war jene sagenumwobene Handschrift, die Aziz unter Verschluss hielt. Die Analyse dieser einen Handschrift würde ihn mit einem Schlag auf den Olymp der Wissenschaft katapultieren. Schon der Gedanke daran brachte sein Blut in Wallung. Doch um an die Handschrift zu kommen, musste er erst Aziz‘ Bedingung erfüllen. Aber dafür musste er sich wieder mit Max Winter versöhnen! Bis gestern Abend wusste er nicht, wie er das anstellen sollte. Doch gegen 22.00 Uhr hatte Marjam unerwartet aus Alexandria angerufen und ihn gebeten, sie am Frankfurter Flughafen abzuholen. Er sah auf die Anzeigentafel. LH 677 Alexandria. Gepäckausgabe beendet. Die Lösung seines Problems musste gleich durch diese Glastüre kommen.

Da war sie! Sein Herz begann wild zu klopfen. Seine Müdigkeit war wie weggeblasen. Er begehrte sie immer noch. Er sprang auf, eilte ihr entgegen. Ihre Augen trafen sich.

„Reims!“, rief sie. Ihre grünen Augen strahlten ihm entgegen.

Während sie sich umarmten, schloss er die Augen. Der Geruch von Abenteuer und Reise strömte aus ihren glatten, schwarzen Haaren in seine Nase. Ihr schlanker, fester Körper fühlte sich vollkommen anders an, als Julias zarte Elfengestalt. Manchmal befürchtete er sogar, Julia könnte in seinen Armen zerbrechen. Er umfasste ihre Schultern, drückte sie von sich und betrachtete ihr schönes, herbes Gesicht, auf dem der Schleier einer beschwerlichen Reise lag. Marjam musterte ihn kurz von oben nach unten. Er sah reifer aus. Diese unbeschwerte Naivität war aus seinem Gesicht gewichen. Seine schmalen, hellen Gesichtszüge kamen ihr eckiger, markanter vor. Er war dünner geworden. Nur seine lachenden, hellblauen Augen – auch wenn sie jetzt müde aussahen – waren unverändert geblieben. Genauso wie seine blonde Robert-Redford-Frisur, die nach jeder Bewegung wie von Zauberhand in ihre Form zurückfloss. Sie fand ihn immer noch anziehend, doch er war ihr zu anstrengend. Ständig wollte er Aufmerksamkeit, verlangte, dass sie für ihn da war, sich ihm anpasste. Nein, danke! Sie hatte die Hoffnung aufgegeben, dass es im 21. Jahrhundert irgendwo einen Mann gab, der Verständnis für ihren Beruf aufbrachte. So beschloss sie, sich nicht mehr zu verlieben. Basta! Dieses selbst gewählte Nonnendasein hatte sie im letzten halben Jahr tapfer durchgehalten, obwohl Amir es ihr alles andere als leicht gemacht hatte.

Reims lächelte sie an: „Ich freue mich, dass du wieder da bist!“

„Du hast hoffentlich Max nichts erzählt!“

Reims griff kopfschüttelnd nach dem Gepäckwagen. „Wie war dein Flug?“

„Ich war so müde, dass ich in dieser Sardinenbüchse fest eingeschlafen bin.“ Die Räder des Gepäckwagens glitten über den glänzenden Flughafenboden.

„Warum kommst du ausgerechnet aus Alexandria? Du warst doch in Bagdad.“

„Ich habe meinen Flug verpasst und musste deshalb einen Umweg über Alexandria nehmen. Wie geht es Max?“

„Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen.“

„Wie das?“

„Hat dir Max nichts erzählt?“

„Nein, was?“

Reims drückte den Aufzugknopf und starrte stoisch nach oben auf die Stockwerkanzeige.

Kling – die Aufzugstüre öffnete sich.

„Reims, was ist los?“, fragte sie und folgte ihm in den Aufzug. Nachdem sich die Tür geschlossen hatte, sagte er: „Nun ja … es ist so, … es hat sich einiges verändert, während du fort warst.“ Reims starrte auf das Display des Aufzugs: U1 … U2 … dann sah er Marjam ernst an. „Max spricht nicht mehr mit mir!“

Der Aufzug war gelandet – kling – die Tür öffnete sich.

„Was?“ Marjam blieb mit offenem Mund stehen.

„Ich erkläre es dir im Auto.“

Die Reifen quietschten auf dem glatten Betonboden, als sie sich aus dem unterirdischen Parkdeck an die Oberfläche schraubten. Genauso schraubten sich Reims Worte in ihr Bewusstsein: „Max spricht nicht mehr mit mir!“

Draußen regnete es. Die Scheibenwischer malten mit den Lichtern der Autos bunte Halbkreise auf die Windschutzscheibe. Die ersten Sonnenstrahlen hatten ihren Kampf gegen die Scheinwerfer des Flughafens und die Stadtbeleuchtung, die den verhangenen Himmel orange färbten, begonnen.

„Aber wie kann das sein? Seit wann redet ihr nichts mehr miteinander?“

„Mir kommt es wie eine Ewigkeit vor! Aber das ist nicht das schlimmste.“

Marjam starrte ihn an.

„Er hat seit drei Wochen das Institut nicht mehr betreten.“

„Was? Willst du mich auf den Arm nehmen?“

Reims lachte bitter. „Du weißt, wie ich zu Max stehe. Ich habe ihm viel zu verdanken. Doch ich bin nicht sein Hampelmann.“

Marjam sah fragend zu Reims herüber. „Ich verstehe kein Wort!“

„Du weißt doch, dass es dem Institut nicht gut ging“, erklärte er. „Wir wollten sogar Julia entlassen.“

„Wer hätte dann die Seminararbeiten deiner Studenten korrigiert?“, dachte sie spontan.

„Die Schließung wäre der nächste Schritt gewesen. Doch wir hatten Glück im Unglück.“ Er sah kurz zu Marjam herüber. „Das Institut ist gerettet und ich habe endlich meine Professur, meinen eigenen Lehrstuhl.“ Er preschte mit 180 über die Autobahn. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht.

„In Frankfurt?“

„Ja! Morgen Abend gibt es übrigens zu diesem Anlass eine kleine Feier im Institut. Hiermit bist du herzlich eingeladen!“

Marjam starrte nach vorne. „Und was ist mit Max? Soweit ich weiß, gibt es nur eine Professorenstelle. Ich meine, ...“

„Er hat uns allen den Rücken gekehrt!“

Marjam starrte Reims an. „Wir reden von meinem Vater? Von Max Winter, der ohne sein Institut nicht leben kann?“

„Leider ja! Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du heute gekommen bist. Nur du schaffst es, ihn zu überreden morgen Abend ins Institut zu kommen. Dann kann er sich selbst davon überzeugen, dass Aziz ein Freund der Wissenschaft ist.“

„Aziz? Wer ist Aziz? Wovon sprichst du?“

Reims setzte zum Überholen an.

„Ach ja, du kennst Aziz noch gar nicht. Max und ich lernten ihn auf einer Tagung kennen. Er war sehr an unserer Arbeit interessiert.“ Er blickte kurz zu ihr herüber. Seine Augen funkelten. „Er ist ein steinreicher Geschäftsmann, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die Wissenschaft zu fördern. So bot er uns an, sich an den Institutskosten zu beteiligen.“

„Ein Geschäftsmann? Wie ich Max kenne, lehnte er dankend ab.“

Reims nickte. „Klar! Auch ich war seiner Meinung, von einem privaten Investor Abstand zu nehmen.“

„Aber du hast deine Meinung geändert!“

„Nicht freiwillig! Und nicht gleich! Ich war sogar noch auf Max‘ Seite, als er Aziz‘ nächstes Angebot ablehnte. Aziz wollte uns eine der ersten arabischen Handschriften zur Analyse überlassen. Max behauptete aber, Aziz wolle uns nur in mit diesem Leckerbissen in eine Falle locken. Falls so eine Handschrift existiere, wüssten wir davon.“

„Das ist nicht von der Hand zu weisen.“

„Absolut! Deshalb hielt ich ja zu Max! Bis ...“ Reims sah Hilfe suchend zu Marjam herüber.

„Bis was?“

„Nun,… ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll?“

„Einfach raus damit!“

„Nun, wir haben Hinweise gefunden, dass … Stell dir vor: Max war 2003 während des Krieges heimlich in Bagdad.“

Marjam erstarrte.

„Hast du etwas davon gewusst?“

„Ich … nein“, log sie.

Reims sah sie prüfend an. Doch Marjam wollte jetzt nicht mit ihm über das Foto in Alawis Tagebuch sprechen. „Wann hast du davon erfahren?“, fragte sie.

„Vor etwa drei Monaten. Seither ist nichts mehr, wie es war. Sag, hast du wirklich nichts davon gewusst?“ Er sah zu ihr herüber.

Sie schüttelte den Kopf, ohne ihn anzusehen.

„Was hat er vor uns zu verbergen? Ich verstehe das nicht! Max ist so stur. Er weigert sich vehement, mit mir darüber zu sprechen. Hab ich es verdient, so von ihm behandelt zu werden? Ich vertraute ihm ... fast blind ... war immer auf seiner Seite und er? Er … “

Reims biss sich auf die Unterlippe. „Marjam, bitte, du musst mit ihm reden! Vielleicht verrät er dir, was das alles soll. Ich wünsche mir nichts mehr, als mich mit ihm zu versöhnen. Wir brauchen ihn im Institut. Ich weiß, Max‘ größtes Problem ist Aziz. Er will nicht, dass er uns unterstützt. Aber uns stand das Wasser bis zum Hals. Du kannst ihm ausrichten, Julia und ich haben uns Aziz und sein Umfeld genau angeschaut. Er finanziert auch andere Institute, denen es jetzt prächtig geht. Es gibt absolut nichts, was gegen Aziz’ Hilfe spricht.“

Sie sahen sich kurz an. Marjam fragend, Reims entschlossen.

Sie fuhren jetzt in das Herz der Stadt hinein. Der Verkehr wurde dichter, die Häuser höher. Der Hammermann vor dem Messeturm hämmerte unveränderlich.

Plötzlich überkam sie ein mulmiges Gefühl. Würde Max auch nicht mehr mit ihr reden, wenn sie ihm das Foto aus Alawis Garten zeigte?

„Du musst mit Max reden! Max muss morgen Abend kommen und selbst mit Aziz sprechen! Wir haben schließlich eine große Verantwortung zu tragen, für das Institut, für unsere Studenten, für die Wissenschaft. Wir dürfen Aziz’ Angebot nicht ablehnen, denn er hat …“

Doch Marjam schnitt ihm das Wort ab. „Ich weiß im Moment gar nicht, was ich dazu sagen soll! Lass uns morgen darüber sprechen.“

Sie überquerten den Main. Das Spiegelbild der blinkenden Skyline tanzte im Morgengrauen auf dem vom Wind aufgewühlten Wasser. „O.K. ich rufe dich morgen Vormittag an!“, sagte er und bog in die nächste Straße. Ein warmes, heimeliges Gefühl umhüllte ihren Körper. Sie liebte diese breite, von alten Bäumen umsäumte Straße, deren Laub sich nun herbstlich bunt verfärbt hatte. Solange sie denken konnte, lebte sie hier. Die prachtvollen Villen mit ihren kleinen, hinter kunstvoll geschmiedeten Zäunen eingebetteten Vorgärten, die dicht an dicht im bunten Stilmix die Straße säumten.

Sie konnte schon den mächtigen Baum erspähen, der in ihrem Vorgarten stand und die romantische Fassade verdeckte. Diese Villa war die grünste der ganzen Straße. Der üppige Bewuchs von Sträuchern, Kletterpflanzen und Bäumen, die sich dicht an das Haus schmiegten, steigerten ihre geheimnisvolle, romantische Note.

Reims hielt vor dem schmalen Gartentor. Ihr Herz begann zu hüpfen. Sie stieg aus dem Auto, sog den altbekannten Duft von Regen und Laub in sich hinein. Sie sah an der Fassade empor, die hinter dem Grün hervor blitzte. Fachwerk zwischen schneeweißem Putz, der wie Zuckerguss aussah, aus Sandstein kunstvoll gehauene Gesimse, Friese und Fensterrahmen, schmiedeeiserne Balkongeländer, Erker, kleine und große Dächer einten sich zu einem märchenhaften Anblick. Sie schritt zum Gartentor, das sie beim Öffnen mit seinem unverändert lauten Quietschen begrüßte.

„Ich bring dir deine Sachen!“, hörte sie Reims hinter sich rufen.

Marjam ging durch das Tor. Vor ihr führten fünf steinerne Stufen zu der schmalen, dunklen Eingangstür, die sich vor Wind und Wetter geschützt unter einem dicht mit Laub umwachsenen Vordach befand.

Von Bagdad war sie nach Frankfurt, von Frankfurt zu diesem Haus gereist, in dem das Gesetz der Zeit nicht zu existieren schien. Alle Möbel, Bilder, Skulpturen und Bücher standen unverrückbar am selben Platz. Und über all dem Unwandelbaren wachte diese Kreatur. Auf den Wänden, Türen und Möbeln im Haus prangte ihr furchterregendes, lebendiges Gesicht. Medusa! Ihr lief ein Schauer über den Rücken. Besonders lebendig erschien sie in der Dämmerung und nachts, wenn die Schatten länger wurden, wenn sich das Licht der Lampen und Kerzen in ihren glänzenden, smaragdgrünen Augen spiegelten, ihr Schlangenhaar im flackernden Kerzenlicht zu tanzen begann.

Als Marjam noch ein Kind war, flüchtete sie bei Dunkelheit oft in die Arme ihres Vaters. Dann erzählte er ihr: „Hab’ keine Angst vor Medusa! Sie ist kein Ungeheuer, auch wenn sie so aussieht. Vor langer, langer Zeit gab es einmal einen Halbgott. Sein Name war Perseus. Er musste viele Abenteuer bestehen, viele Feinde besiegen. Einer seiner Feinde war Polydektes, der König von Seriphos, der danach trachtete, Perseus mit einer List zu töten. Er befahl Perseus, ihm das Haupt der Medusa zu bringen. Jeder wusste, wer diese Kreatur erblickte, erstarrte augenblicklich zu Stein. Doch Perseus schaffte es mit Hilfe der Götter, Medusa zu besiegen. Das Haupt der Medusa aber schenkte er Pallas Athene, der Göttin der Weisheit. Seitdem prangt Medusa als Beschützerin der Weisheit auf Athenes Schild. Und bis heute glauben die Menschen an die beschützende Macht Medusas. Genauso wird sie dich, mich und das ganze Haus beschützen. Du brauchst dich nicht zu fürchten!“ Für Marjam hatte sie aber bis heute nichts von ihrer Schaurigkeit verloren. Sie ging die Treppen hinauf zur Eingangstür. Mit pochendem Herzen ergriff sie den schweren Metallring des Türklopfers, der vom Raubtiergebiss einer zornigen Medusa gehalten wurde. Doch in diesem Augenblick wurde die Tür aufgerissen.

„Max!“, rief sie. Der Anblick ihres Vaters verscheuchte die Plagegeister der Müdigkeit, der Angst und des Zornes, vertrieb alle Fragen und Zweifel aus ihren Gedanken.

„Wo kommst du denn her?“, rief er freudig überrascht.

Sie drückte ihn fest an sich.

„Du bringst mich ja um!“, keuchte er.

„Hallo, Max!“, grüßte Reims seinen Mentor. „Wie geht es dir?“ Er lief vollbepackt mit Marjams Taschen die Treppen hinauf. Doch Max würdigte Reims keines Blickes. Sie hatte ihren Vater noch niemals so kalt erlebt.

„Komm rein, Marjam! Erzähl mir! Wie war deine Reise?“, fragte Max, während er sie ins Haus zog.

„Hier, deine Sachen!“ Verärgert ließ Reims Marjams Taschen vor ihre Füße fallen, drehte sich um und eilte davon.

Im Weggehen rief er, ohne sich umzublicken: „Ich rufe dich morgen früh an! Denk dran!“

„Ja! Und danke fürs Abholen!“, rief sie ihm hinterher.

Professor Winter schloss die Tür, ließ Reims Reims sein und lächelte seine Tochter an: „Meine Marjam! Bin ich froh! Aber warum hast du mir nicht gesagt, dass du heute kommst?“

„Ich wollte dich überraschen.“

„Marjam, Marjam, du glaubst nicht, wie froh ich bin, dass du da bist. Als ich dich durch das Fenster sah, traute ich meinen Augen nicht. Ich versuche schon seit Tagen, dich zu erreichen.“

„Max, was ist hier los? Reims erzählte mir …“ doch weiter kam sie nicht. In diesem Augenblick krümmte sich Max mit schmerzverzerrter Miene zusammen. Krampfhaft krallte er sich am Treppengeländer fest. „Was hast du? Max! Was ist los?“, rief sie besorgt.

Winter ließ das Geländer los und bohrte seine Hände in seinen Leib. Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Er war kreidebleich. „Nichts … nichts … schon gut“, keuchte er. „Ist gleich vorbei.“ Er atmete tief durch.

„Ich rufe einen Arzt!“

„Nein! Nicht! Keinen Arzt, bitte! Die machen einen nur kränker. Habe wohl nur etwas Falsches gegessen.“ Er lächelte gequält.

Erst jetzt bemerkte sie, dass er in dem halben Jahr ihrer Abwesenheit um Jahre gealtert zu sein schien.

„Bist du dir sicher?“

Er nickte. „Wir sollten uns beide ein wenig ausruhen, danach erzählst du mir alles, was du in Bagdad erlebt hast.“

„Das werde ich bestimmt!“ Sie sah auf ihrem Koffer, indem Alawis Tagebücher lagen.

4. Kapitel

„Pling, pling, pling“, prasselten die Regentropfen an ihr Fenster und holten sie sanft aus dem Schlaf. Sie schlug die Augen auf. Tageslicht drang durch die luftige Gardine in ihr Zimmer. Sie blickte sich um. Ihre Bilder an der Wand, ihr Kleiderschrank, ihr Tisch, ihre Kleider über dem Stuhl. Ja, sie war zu Hause, in Frankfurt, bei Max. Fern ab von Anschlägen und Todesangst. Plötzlich schoss sie in die Höhe. Alawi, das Foto, Max, Reims. Wie lange hatte sie geschlafen?

Sie fühlte sich wie gerädert als sie die Treppen hinabstieg. Neben der Eingangstür lag ihr Gepäck. Unangetastet. Darin lagen die Tagebücher Alawis. Ihr Herz begann zu pochen. Sie sah auf ihre Armbanduhr. Fünfzehn Uhr dreiundzwanzig. Aus der Küche drang Geschirrgeklapper. Sie ging an ihren Taschen vorbei. Langsam öffnete sie die Küchentür und spähte durch den Spalt. Max stand mit dem Rücken zu ihr an der Spüle. Sie musste lächeln. Auf dem Esstisch stand ein Teller, auf dem er vier frische, runde, mit Puderzucker bestreute Berliner angerichtet hatte. Max Winter drehte sich um. Er sah noch blasser aus als heute früh.

Sie ließ das süße Gebäck auf ihrer Zunge zergehen, sog den heißen Dampf des Kaffees, der aus ihrem Becher emporstieg, in sich hinein. Dieser Duft vermischt mit dem Holzgeruch der Dielen und Möbel, umhüllte sie wie betäubender Äther. Die alten Küchenschränke, der Tisch und die Stühle aus dunklem Eichenholz kamen ihr vor, als seien sie längst mit dem Raum verwachsen. Der Kühlschrank, das verchromte Spülbecken, die Kaffeemaschine, all die anderen Küchengeräte wirkten dagegen wie aus einem Science-Fiction-Film.

Max setzte sich ihr gegenüber und klammerte seine schlanken Gelehrtenfinger um einen Becher, aus dem der Faden eines Teebeutels hing. „Kamillentee“ stand auf dem Etikett. Max hasste Tee. Sie sah forschend in sein blasses Gesicht. Seine graublauen Augen lagen in dunklen Höhlen. Auf seinen schmalen Wangen lag ein grauer Schatten. Seine gerade, knochige Nase schien deutlicher hervorzutreten als früher.

„Max, was ist los mit dir?“, fragte sie.

Er starrte in seine Tasse. „Ich mache mir Sorgen.“

„Wegen Reims?“

„Ach Reims, dieser dumme Junge. Er begreift nichts. Gar nichts. Dass er auf solche Lügen hereinfällt, hätte ich nicht gedacht.“

Da platzte es aus ihr heraus: „Lügen? Bist du nicht der größte Lügner hier?“ Sie verzog ihre Augen zu Schlitzen.

Perplex sah er sie an.

Sie sprang auf, eilte in die Diele, zog Alawis Tagebuch aus ihrem Rucksack und hastete zurück. Sie knallte das Heft vor ihm auf den Tisch. Max Winter zuckte zusammen. Sie schlug das Heft auf und klopfte mit dem Zeigefinger auf das verräterische Foto. „Und, Herr Professor Schmidt? Was sagen Sie dazu?“

Max starrte mit weit aufgerissenen Augen auf das Bild. Seine Mundwinkel, sein Kinn begannen zu beben.

„Erzähl‘ du mir nichts von Lügen! Du nicht! Du sprichst nicht mehr mit Reims, weil er dir auf die Schliche gekommen ist. Das nenne ich verlogen“, schrie sie ihn an. Tränen der Wut schossen ihr aus den Augen.

„Du hast mich verraten?“

„Nein, verdammt! Ich habe dieses Bild zufällig gefunden! Was soll das?“

„Ich ... ich ...“, stotterte er. Seine Haut war nun kreidebleich. „Deswegen bist du also früher nach Hause gekommen!“, stellte er fest.

Sie konnte nicht antworten, ein heftiges Schluchzen durchzuckte ihren Körper.

„Ich hätte diese Reise niemals machen sollen“, sagte er mit schwacher Stimme. Dann nahm er das Heft, erhob sich, ging zur Küchentür und sagte: „Komm mit!“

Sie trocknete sich die Tränen, trank einen kräftigen Schluck Kaffee, sprang auf und eilte ihm hinterher in die Diele. Die kleine Kellertür, die sich unter der Treppe befand, stand offen.

Sie stieg die ersten Stufen der steilen Steintreppe hinab, die sich in einem engen Bogen nach unten schraubte. Sorgfältig schloss sie das Türchen hinter sich, so wie sie es seit Kindesbeinen beigebracht bekommen hatte.

„Meine Neugierde bringt uns noch alle um!“, echote seine Stimme durch die enge Treppenröhre zu ihr empor.

Als sie ihn eingeholt hatte, stand er atemlos vor der spitzbogig geformten Eichentür. Entschlossen schob er die drei eisernen Türriegel zurück. Mit beiden Armen zog er die Tür auf. Dahinter war es stockfinster. Er ging einen Schritt hinein, griff nach rechts an die Wand und legte den Schalter um. Das Licht flackerte auf.

Jedes Mal aufs Neue versetzte dieser Raum Marjam in Erstaunen.

Max behauptete, dieser Gewölbekeller sei nur im Stil einer Krypta gestaltet worden, weil sein Erbauer einen Gotik-Spleen gehabt hatte. Doch ihr war es, als könne sie noch heute die Gesänge und Gebete für die Verstorbenen hören. Aus jeder Ritze stieg für sie der Geruch des Weihrauchs empor, der hier einst bei Gottesdiensten verbrannt worden war, obwohl es nicht sein konnte. Sie hatte im Stadtarchiv recherchiert. Es gab keinen Hinweis darauf, dass sich an dieser Stelle jemals eine Kirche befunden hatte. Und da war noch etwas, das nicht zu einer christlichen Krypta passte: Medusa. Ihre Fratze war in die zwölf halbrunden, breiten Wandpfeiler und in die vier mächtigen Sandsteinsäulen, die in der Mitte des Raumes standen, gehauen. Mit weit aufgerissenen Augen und gefletschten Zähnen starrten sie den Eindringlingen entgegen. Die Rippen der neun Kreuzgewölbe liefen wie breite Gurte in die Pfeiler und Säulen hinein und da, wo sie sich in der Mitte der Gewölbe trafen, waren Schlusssteine in Form von Medusenhäuptern angebracht. Sie hielten zwischen ihren Zähnen die Kabel kugeliger Milchglaslampen, die wie Monde den Raum in ein weiches, gelbes Licht tauchten. Die Medusen glotzten sogar aus dem Holz der hohen Bücherregale, die zwischen den Wandpfeilern standen. In ihnen reihten sich unzählige Bücher aus allen Jahrhunderten seit der Erfindung des Buchdrucks aneinander.

Sie folgte Max in die Bibliothek hinein. Er lief mit dem Tagebuch in der Hand um seinen Schreibtisch herum, der genau im Zentrum des Raums zwischen den vier Säulen stand. Sein Schreibtisch war ein großes, mit Intarsien geschmücktes Ungetüm, aus dessen Rückwand ihr eine Medusa aus grünen Smaragdaugen entgegenstarrte und ihre Zähne fletschte.

Max nahm hinter seinem Schreibtisch Platz. Die Stirn voller Sorgenfalten blätterte er in Alawis Heft und murmelte: „Wenn ich das gewusst hätte.“

Sie hob den Stuhl, der neben der Säule zu ihrer Linken stand, stellte ihn vor den Schreibtisch und nahm Max gegenüber Platz.

Ihr Vater sah sie gequält an. „Es war im April 2003, als ich nach Bagdad reisen musste. Auf der Suche nach einer Handschrift!“

„Aber warum heimlich? Du bist Orientalist, du suchst eine Handschrift im Orient. Na, und?“ Sie fühlte, wie der Zorn erneut in ihr aufflammte.

„Ich suchte nicht irgendeine Handschrift.“

„Sondern?“

„Den Urkoran!“

Marjam zog staunend die Augenbrauen nach oben.

„Ja, ich suchte jene erste Fassung, die der Prophet Mohamed vom Engel Gabriel im Jahre 610 empfing.“

„Und diesen Urkoran muss man heimlich suchen?“

„Du weißt doch, dass es heißt, der Koran sei seit diesem Tag unverändert weitergegeben worden.“

„Steht es nicht sogar unter Todesstrafe, den Text verändern zu wollen?“

Max nickte. „Der Koran ist für über eine Milliarde Muslime der redegewordene Gott. Er ist also ein Text nicht menschlichen Ursprungs und somit nicht wandelbar. Aber ... jede Sprache ist menschlich, und damit dem Gesetz der Zeit unterworfen. Sie entwickelt sich, sie verändert sich.“

„Du glaubst also, jemand hat den Text geändert?“

„Das glaub ich nicht, das weiß ich! Das weiß eigentlich jeder. Der heutige Koran, auch die Kairiner Ausgabe genannt, wurde 1924 in Kairo in seiner heutigen Form festgelegt. Kein Jahr früher!“ Marjam dachte einen Augenblick nach. „Und dieser Urkoran, also die erste Fassung, die zu Zeiten Mohameds entstand, hat sich deiner Meinung nach von der heutigen Fassung unterschieden?“

„Er wurde niemals gefunden.“

„Und da hast du dir gedacht, du suchst ihn mitten im Krieg in Bagdad!“

„Ich wollte, ich hätte das nie getan. Aber im Januar 2003 bekam ich einen anonymen Brief. Darin stand, dass sich der Urkoran in der Koranbibliothek von Bagdad befindet.“

„Im Januar? Moment ... aber du warst erst im April in Bagdad! Warum so spät?“

„Nun, ich hielt ihn für einen schlechten Scherz und habe ihn verbrannt.“

„Du hast diesen Brief vernichtet, um dich dann heimlich doch in Lebensgefahr zu begeben?“

„Wir beide leiden an der gleichen Krankheit, die da heißt Neugier!“

„Aber ich mache kein Geheimnis daraus! Und ich rede noch mit Reims!“

Doch Max ging auf diesen Vorwurf nicht ein. „Hat dir Alawi eigentlich erzählt, wie er zu diesem Foto kam?“, fragte er.

So erzählte Marjam, was sie von Alawi erfahren hatte. „Und er will mit dir Kontakt aufnehmen. Er sagte, dass einige Handschriften gerettet worden seien, die nur darauf warten, datiert und analysiert zu werden. Da ist vielleicht der Urkoran dabei!“

Doch Max winkte ab. „Der Urkoran ist ein Hirngespinst.“

Marjam lachte bitter. „Das alles für ein Hirngespinst?“ Sie funkelte ihn zornig an.

„Das ist eine lange Geschichte, die du niemals hättest erfahren dürfen.“

„Dürfen? Wer verbietet es dir, mit mir darüber zu reden?“

„Dass ich mich selbst in Gefahr bringe, ist meine Sache! Doch ich wollte niemals riskieren, dich mit hineinzuziehen.“

„Max, du sprichst in Rätseln.“

Er seufzte, stand auf und ging zu dem Bücherregal zu seiner Rechten. Er zog einen der Lederbezogenen, uralten Brockhausbände heraus, setzte sich wieder und schob das Buch zu ihr herüber.

„Das ist der Grund meines Schweigens!“

Marjam sah erstaunt auf das Buch. „Der Brockhaus? Max, bitte, ich ...“

„Dieser Umschlag ist nur Tarnung!“

Marjam nahm den Band in die Hand und schlug die erste Seite auf.

„Der Ursprung des Islam“, las sie. Sie sah Max mit großen Augen an. „Aber darüber gibt es doch keine Zweifel! Oder?“

„Wenn man der Meinung der Theologen folgt und ihren Geschichten glaubt, nein.“

„Und dich haben die Meinungen anderer noch nie interessiert.“

„Wenn sie die Wahrheit verdecken, nein!“

„Was hast du herausgefunden?“

„Etwas, das niemand erfahren darf. Etwas, das sogar einen Krieg heraufbeschwören könnte.“

„Einen Krieg?“

„Mach die Augen auf. In was für einer Zeit leben wir? Wenn eine Regierung mit ein paar unscharfen Fotos von LKWs und falschen Behauptungen ihr Volk für einen Krieg mobilisieren konnte, wenn ein paar miese, dänische Karikaturen Gebäude in Flammen aufgehen lassen konnten, dann möchte ich nicht wissen, was meine Bücher anzurichten vermögen.“ Winter sah seine Tochter eindringlich an. „Ja, aber das ist doch etwas anderes“, entgegnete sie. „Deine Bücher sind, wie ich dich kenne, komplexe, wissenschaftliche Arbeiten. In unserer schnelllebigen Zeit sind es Bilder, Meinungen, Gerüchte, die wie der Blitz um die Erde rasen und die die Massen bewegen.“

„Ja, die Welt ist eine Gerüchteküche geworden. Die Menschen haben keine Zeit mehr nachzudenken. Sie laufen wie Schafe denjenigen hinterher, die die tollsten Storys liefern. Alles nur Storys und Geschichten.“

„Ich weiß nicht! Ich meine, das Leben ist echt, was da oben vor sich geht, ist echt.“

„Doch das Handeln der Menschen da oben wird mit diesen Geschichten gelenkt. Schau! Wir leben in einem Zeitalter grausamer Kriege. Es geht dabei wie eh und je nur um eins: um die Sicherstellung von Ressourcen, wie Lebensraum, Wasser, Nahrung, Öl, Geld und Macht. Doch was springt dabei für den Soldaten heraus, der dafür in den Krieg zieht?“

„Geld?“