Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

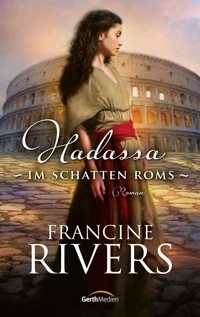

- Herausgeber: Gerth Medien

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Im Zeichen des Löwen

- Sprache: Deutsch

Römische Legionäre zerstören 70 n. Chr. Jerusalem. Die junge Judenchristin Hadassa überlebt als Einzige und wird als Sklavin nach Rom verschleppt. Sie landet in der reichen Familie der Valerianer. Als Dienerin der verwöhnten Julia lernt sie die römische Gesellschaft mit ihrem Luxus, ihren Intrigen und ihrer Hoffnungslosigkeit kennen. Doch sie findet auch Liebe und Anerkennung bei ihren neuen Herren - besonders bei Marcus, dem Sohn des Hauses. Und sie stößt auf andere Christen, die sich heimlich im Untergrund treffen. Hadassa schließt sich ihnen an - und bringt sich damit in höchste Gefahr ... Die sprachlich überarbeitete und erweiterte Neuauflage des Bestsellers von Francine Rivers.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 752

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

FRANCINERIVERS

Hadassa

∼IM SCHATTEN ROMS∼

Roman

Dieses Buch

ist in Liebe meiner Mutter

Frieda King gewidmet,

die mir gezeigt hat,

was Dienen ist.

Über die Autorin

Francine Rivers war bereits eine bekannte Bestsellerautorin, als sie sich dem christlichen Glauben ihrer Kindheit wieder zuwandte. Danach schrieb sie 1986 ihr bekanntestes Buch, „Die Liebe ist stark“, dem noch rund 20 weitere großartige Romane folgten. Heute lebt Francine mit ihrem Mann in Nordkalifornien und genießt es, Zeit mit ihren drei mittlerweile erwachsenen Kindern zu verbringen und ihre Enkel zu verwöhnen.

DAS RÖMISCHE REICH 117 N. CHR.

1

Stumm lag die Stadt unter der Sonne, nach Verwesung stinkend wie die Tausenden von Leichen, die ihre Straßen bedeckten. Ein heißer, drückender Südostwind verhieß Verfall und Untergang. Und vor den Stadtmauern wartete er selbst – der Tod, verkörpert durch den römischen General Titus, Sohn des neuen Kaisers Vespasian, und seine 60000 römischen Legionäre, die sich auf die Erstürmung der Gottesstadt vorbereiteten.

Schon bevor die Römer im Frühjahr des Jahres 70 das Dornental nördlich von Jerusalem durchschritten und ihr Lager auf dem Ölberg aufgeschlagen hatten, hatten die einander feindlich gesonnenen Parteien in Jerusalem die Weichen für den Untergang gestellt. Jüdische Räuber, die jetzt vor den Römern flohen, waren über die Stadt hergefallen, hatten ihre führenden Bürger ermordet und den heiligen Tempel besetzt. Mit Losen entschieden sie, wer Priester werden durfte, und verwandelten das Gotteshaus in eine Lasterhöhle.

Auf die Räuber folgten die Aufständischen und die Zeloten. Der Hohepriestersohn Eleasar, Johannes aus Gischala und Simon bar Giora waren die Anführer der Parteien, die machtlüstern und erbarmungslos die Heilige Stadt in Stücke rissen.

An einem Sabbat hatte Eleasar die Burg Antonia gestürmt und die römische Garnison niedergemacht. Zeloten zogen kämpfend und mordend durch die Stadt. Hastig einberufene Tribunale, die die Gesetze Gottes und der Menschen mit Füßen traten, schickten Hunderte unschuldiger Männer und Frauen in den Tod. Kornspeicher gingen in dem allgemeinen Chaos in Flammen auf; der Hunger ließ nicht lange auf sich warten.

Verzweifelt beteten rechtschaffene Juden darum, dass Rom bald gegen die Stadt ziehen möge. Denn nur dann, so glaubten sie, würde der Bruderkrieg aufhören und endlich alles sich unter dem Banner eines Zieles vereinen: der Freiheit von Rom.

Und Rom kam. In ganz Judäa erhoben sich seine verhassten Feldzeichen. Gadara fiel. Dann Jotapata. Beerscheba. Jericho. Caesarea. Die Legionäre marschierten in den Fußstapfen der jüdischen Pilger, die aus allen Ecken des Landes nach Jerusalem strömten, um dort das Passafest zu begehen. Zu Zehntausenden kamen sie in die Stadt, mitten zwischen die Mühlsteine des Bürgerkriegs. Die Zeloten schlossen die Tore hinter ihnen. Sie waren gefangen. Und dann kam Rom, immer näher und näher, bis die Stadtmauern vom Kriegslärm widerhallten. Titus belagerte die Stadt, entschlossen, den jüdischen Aufstand ein für alle Male niederzuwerfen.

Josephus, der jüdische Oberbefehlshaber von Jotapata, den die Römer gefangen genommen hatten, stellte sich auf die von den Römern bereits zerstörte erste der drei Mauern Jerusalems. Mit der Erlaubnis des Titus beschwor er seine Landsleute weinend, sich zu ergeben: Hört auf, kehrt um, Gott ist gegen euch, die Erfüllung der Unheilsprophezeihungen steht kurz bevor! Die wenigen, die auf ihn hörten und an den wachsamen Zeloten vorbei aus der Stadt entkamen, fielen in die Hände syrischer Räuber, die sie töteten und aufschnitten, um die Goldstücke, die sie angeblich geschluckt haben sollten, zu erbeuten. Die in der Stadt Gebliebenen traf die volle Wucht der römischen Kriegsmaschinerie. In meilenweitem Umkreis ließ Titus jeden Baum umhauen; dann baute er Katapulte und Belagerungsmaschinen, die zahllose Speere, Steine, ja sogar Kriegsgefangene in die Stadt schleuderten.

Von der Oberstadt über das Tyropoion-Tal bis zum Tempelberg lag die Stadt im Todeskampf. Im Tempel ließ Johannes aus Gischala die heiligen Goldgefäße für seinen eigenen Bedarf einschmelzen. Die Frommen weinten über Jerusalem, die Braut der Könige und Mutter der Propheten, die Stadt des Schäferkönigs David. Hilflos blutend lag sie da, zerrissen von ihren eigenen Kindern, und wartete auf den Todesstoß durch die verhassten Heiden vor ihren Toren.

Die Anarchie zerstörte Zion. Und Rom duldete keine Anarchie – nirgends in der Welt.

Hadassa hielt ihre Mutter in den Armen; mit Tränen in den Augen strich sie ihr das schwarze Haar aus dem abgezehrten, bleichen Gesicht. Schön war ihre Mutter früher gewesen. Oft hatte Hadassa zugeschaut, wie sie ihr Haar löste, bis es in glänzend schwarzen Wellen auf ihren Rücken floss. „Deine schwarze Krone“, hatte ihr Vater es genannt. Jetzt war es stumpf und spröde geworden, die Wangen blass und eingesunken, der Bauch aufgedunsen vom Hunger.

Hadassa hob die Hand ihrer Mutter zum Mund und küsste sie. Sie fühlte sich an wie eine leblose, kalte Klaue. „Mama?“ Keine Antwort. Hadassa schaute in die andere Ecke des Raumes, wo ihre jüngere Schwester Lea auf einem schmutzigen Strohsack lag. Sie schlief, für eine kurze Zeit befreit vom Elend des langsamen Verhungerns.

Wieder strich Hadassa über das Haar ihrer Mutter. Die Stille umhüllte sie wie ein heißes Leichentuch, der Hungerschmerz im leeren Magen brannte wie Feuer. Gestern hatte sie bitterlich geweint, als ihre Mutter Gott für das Essen gedankt hatte, das Doron für sie aufgetrieben hatte: ein Stück Leder vom Schild eines gefallenen römischen Soldaten.

Wie lange würde es noch dauern, bis sie alle tot waren? Wie hatte ihr Vater mit seiner festen und doch so sanften Stimme gesagt? „Die Menschen können dem Schicksal nicht ausweichen, auch wenn sie es kommen sehen.“ Vor ein paar Wochen erst hatte Hanania diese Worte gesprochen, und doch schien es schon eine Ewigkeit her zu sein. Den ganzen Morgen hatte er gebetet damals, und Hadassa hatte furchtbare Angst gehabt. Sie hatte gewusst, was er vorhatte, was er immer getan hatte: Er wollte hinausgehen zu den Ungläubigen und ihnen vom Messias, von Jesus von Nazareth, erzählen.

„Warum musst du wieder zu diesen Leuten gehen? Das letzte Mal haben sie dich fast umgebracht.“

„Diese Leute, Hadassa? Sie sind dein Fleisch und Blut. Ich bin ein Mann aus dem Stamme Benjamin.“ Sie spürte noch seine sanfte Hand auf ihrer Wange. „Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, die Wahrheit und den Frieden zu verkündigen. Gerade jetzt. Es sind so viele, und wir haben so wenig Zeit.“

Sie hatte sich an ihn geklammert. „Vater, geh nicht, bitte! Was sollen wir ohne dich machen? Du kannst den Frieden nicht bringen, es gibt hier keinen Frieden!“

„Ichmeine nicht den Frieden dieser Welt, Hadassa, sondern den Frieden Gottes, das weißt du.“ Er hatte sie fest umarmt. „Es ist gut, Kind, weine nicht.“

Sie hatte ihn nicht loslassen wollen. Sie wusste: Die Menschen würden nicht auf ihn hören. Die Gefolgsleute Simons würden ihn vor den Augen der Menge in Stücke reißen, als warnendes Beispiel für jeden, der es wagte, Frieden zu predigen. Schon mehrere hatten sie so umgebracht.

„Ich muss gehen.“ Fest und zart hatte er ihr Kinn angehoben und ihr in die Augen geschaut. „Was auch immer mit mir geschieht, der Herr ist bei euch.“ Dann hatte er sie geküsst und noch einmal umarmt und dann seine beiden anderen Kinder umarmt und geküsst. „Doron, du bleibst hier bei deiner Mutter und deinen Schwestern.“

Hadassa hatte ihre Mutter gepackt und geschüttelt: „Mutter, lass ihn nicht fort, diesmal nicht!“

„Still, Hadassa. Wem dient es, wenn du so sprichst?“ Sie sprach den Tadel sanft aus, aber er hatte Hadassa wie ein Schlag getroffen. Und Hadassa hatte ihre Tränen geschluckt und nichts mehr gesagt.

Rebekka hatte ihre Hand auf die graubärtige Wange ihres Mannes gelegt. Hadassa hatte recht; wahrscheinlich würde er nicht zurückkommen. Aber wenn es Gottes Wille war, konnte dieses Opfer vielleicht eine Seele retten. Eine – das genügte vielleicht schon. Ihre Augen waren voller Tränen gewesen, sie hatte es nicht gewagt zu reden, aus Angst, dann in Hadassas Bitte einzustimmen.

Hanania hatte seine Hand auf die ihre gelegt, und sie hatte versucht, nicht zu weinen. Seine Worte waren feierlich gewesen: „Vergiss nie den Herrn, Rebekka. In ihm sind wir eins.“

Er war nicht zurückgekommen.

Hadassa beugte sich schützend über ihre Mutter. Wenn sie sie nun auch noch verlor … „Mutter?“ Immer noch keine Antwort. Ihr Atem ging flach, die Haut war aschfahl. Wo blieb Doron so lange? Seit dem frühen Morgen war er schon fort. Sicher würde der Herr nicht auch ihn zu sich nehmen …

Hadassas Angst wuchs. Ihre Finger strichen mechanisch über das Haar ihrer Mutter. Bitte, Gott, bitte! Mehr Worte wollten nicht kommen, nur ein Stöhnen aus tiefster Seele. Bitte was?

Jetzt verhungern dürfen, bevor die Römer mit ihren Schwertern kamen oder sie vielleicht kreuzigten? Oh, Gott, Gott! Hilf uns! Warum waren sie nur in diese Stadt gegangen? Sie hasste Jerusalem. Sie kämpfte gegen die Verzweiflung an, die sie wie ein Mühlstein in den Abgrund ziehen wollte, versuchte, an glücklichere Augenblicke zu denken. Es gelang ihr nicht.

Vor Monaten waren sie von Galiläa aufgebrochen. An dem Abend, bevor sie Jerusalem erreichten, hatte ihr Vater das letzte Nachtlager aufgeschlagen, auf einem Hang mit Aussicht auf den Berg Moria, wo Abraham um ein Haar seinen Sohn Isaak geopfert hatte. Viele Geschichten hatte er ihr erzählt, aus der Zeit, als er als Junge vor den Mauern der großen Stadt gewohnt hatte. Bis spät in die Nacht hatte er vom Gesetz des Mose gesprochen, unter dem er aufgewachsen war, dann von den Propheten und von Jeschua, dem Christus. Und Hadassa war eingeschlafen und hatte von der Speisung der Fünftausend geträumt.

Im Morgengrauen hatte ihr Vater sie geweckt. Die Sonne war aufgegangen und hatte das Gold und den Marmor des Tempels in ein überirdisches Leuchtfeuer verwandelt, das meilenweit hinaus ins Land strahlte. Mit tiefer Ehrfurcht hatte sie es betrachtet. „Oh, Vater, ist das schön!“

„Ja“, hatte er ernst gesagt. „Aber was schön aussieht, ist oft innerlich voller Verderben.“ Ihr Vater hatte gewusst, dass in Jerusalem Verfolgung und Gefahr warteten, und doch war er in freudiger Erwartung durch das Stadttor geschritten. Vielleicht würden diesmal mehr seiner Stammesgenossen seiner Botschaft zuhören und ihre Herzen dem Messias öffnen.

Nur noch wenige Anhänger des neuen Weges waren in Jerusalem. Viele waren ins Gefängnis gekommen, einige hatte man gesteinigt, noch mehr vertrieben. Lazarus, seine Schwestern und Maria Magdalena hatte man davongejagt. Der Apostel Johannes, ein lieber Freund der Familie, hatte die Stadt vor zwei Jahren zusammen mit der Mutter des Herrn verlassen. Hadassas Vater war geblieben, und jedes Jahr kam er einmal mit seiner Familie in die Stadt zurück, um mit anderen Gläubigen Brot und Wein zu teilen, wie Jesus es sie am Abend vor seiner Kreuzigung gelehrt hatte.

Dieses Jahr hatte Simeon Bar-Adonia das Passamahl gereicht: „Das Lamm, das ungesäuerte Brot und die bitteren Kräuter des Passamahls bedeuten uns nicht weniger als unseren jüdischen Brüdern und Schwestern. Unser Herr ist die Erfüllung von allem. Er ist das vollkommene Gotteslamm, der Sündlose, der die Bitterkeit unserer Sünde trägt. So wie die gefangenen Juden in Ägypten das Blut eines Lammes an ihre Türen streichen mussten, damit Gottes Zorn und Gericht an ihnen vorüberging, so hat Jesus sein Blut für uns vergossen, damit wir am Tag des Gerichts rein und ohne Fehl vor Gott stehen können. Wir sind die Söhne und Töchter Abrahams, denn durch den Glauben an den Herrn sind wir durch seine Gnade gerettet …“

Drei Tage lang hatten sie gefastet, gebetet und sich an die Lehren Jesu erinnert. Am dritten Tag hatten sie voll Freude gesungen und erneut das Brot gebrochen, zur Erinnerung an die Auferstehung. Und dann, in der letzten Stunde ihrer Versammlung, hatte Hadassas Vater wie immer seine eigene Geschichte erzählt. Die meisten kannten sie schon, aber es gab immer einige, die noch neu im Glauben waren, und für sie sprach Hanania.

Mit seinem grauen Haar und Bart und den dunklen, ruhig leuchtenden Augen stand er da. Er war ein einfacher Mann, auch als Redner, es war nichts Besonderes an ihm. Seine Ausstrahlung kam allein von Gott.

„Mein Vater war ein rechtschaffener Mann, ein Benjaminit, der Gott liebte und mich im Gesetz des Mose unterwies. Er lebte als Händler in der Nähe von Jerusalem und heiratete meine Mutter, die Tochter eines armen Bauern. Wir waren weder reich noch arm, und mein Vater dankte Gott für alles, was wir hatten. Wenn das Passafest kam, schlossen wir unseren kleinen Laden und zogen in die Stadt. Mutter besuchte Freunde und bereitete das Passamahl zu. Mein Vater und ich verbrachten unsere Zeit im Tempel. Gottes Wort war Nahrung für meine Seele, und ich träumte davon, einst ein Schriftgelehrter zu werden. Als ich vierzehn war, starb mein Vater, und ich, sein einziges Kind, musste sein Geschäft übernehmen. Es war eine harte Zeit, ich war jung und unerfahren. Aber Gott ließ uns nicht im Stich.“

Er schloss die Augen. „Dann bekam ich ein Fieber. Ich kämpfte mit dem Tod. Meine Mutter weinte und schrie zu Gott, und ich betete: Herr, lass mich nicht sterben. Meine Mutter braucht mich. Ohne mich ist sie allein und hat niemanden mehr. Bitte nimm mich jetzt nicht zu dir! Aber der Tod kam. Er umhüllte mich wie eine kalte Nacht und packte mich.“

Seine Zuhörer lauschten mit angehaltenem Atem. Unzählige Male hatte Hadassa die Geschichte schon gehört, aber jedes Mal fesselte sie sie aufs Neue. Sie spürte förmlich diese dunkle Einsamkeit, die ihren Vater erstickt hatte. Ein Schauer lief über ihren Rücken; mit angezogenen Armen und Beinen wartete sie auf die Fortsetzung.

„Meine Mutter sagte, dass Freunde mich zu meinem Grab trugen, als Jesus vorbeikam. Er hörte ihr Weinen und erbarmte sich über sie. Sie wusste erst nicht, wer es war, der da plötzlich den Trauerzug anhielt. Es waren viele bei ihm – Jünger, Kranke und Krüppel. Dann berührte er mich und ich stand auf, und da erkannte sie ihn.“

Hadassa wäre am liebsten vor Freude in die Luft gesprungen. Einige der Anwesenden weinten, tiefe Ehrfurcht auf ihren Gesichtern. Andere wollten ihren Vater berühren, diesen Mann, den der Christus vom Tode erweckt hatte. Dann kamen die Fragen: „Wie war das, als du wieder lebendig wurdest? Hast du mit ihm gesprochen? Was sagte er? Wie sah er aus?“

In diesem Raum, inmitten der anderen Gläubigen, hatte Hadassa sich sicher gefühlt. Hier war Kraft und Geborgenheit, hier war Gottes liebende Gegenwart spürbar. „Er berührte mich, und ich stand auf.“ Gottes Macht kannte keine Grenzen.

Dann verließen sie den Versammlungsraum und gingen zurück in ihr kleines Quartier, und Hadassas Angst kam zurück. Sie betete immer, dass ihr Vater nicht auf dem Weg anhalten und jemandem seine Geschichte erzählen möge. Gläubige, die sie hörten, weinten vor Freude; die Ungläubigen verspotteten ihn. Das warme Hochgefühl, das sie im Kreis der Glaubensgeschwister verspürte, schmolz dahin, wenn sie miterlebte, wie ihr Vater zu Fremden sprach.

Zuerst hörten sie zu. Er war ein alter Mann, und sie waren neugierig. Propheten waren immer eine Abwechslung. Er war kein geschulter Redner wie die religiösen Führer, sondern sprach schlicht und aus dem Herzen. Doch nach einer Weile fingen die Leute jedes Mal an, ihn zu verhöhnen. Einige bewarfen ihn mit verfaultem Obst, andere nannten ihn einen Verrückten oder wurden wütend und beschimpften ihn als Lügner und Gotteslästerer.

Vor zwei Jahren hatten sie ihn so geschlagen, dass zwei Freunde ihn in ihr kleines Mietquartier zurücktragen mussten. Elkana und Benaia hatten versucht, mit ihm zu reden. „Hanania, du darfst nicht mehr hierherkommen“, hatte Elkana gesagt. „Die Priester kennen dich und wollen dich zum Schweigen bringen. Sie sind nicht so dumm, dich vor Gericht zu stellen, aber es gibt genügend Übeltäter, die für einen Schekel jeden Auftrag ausführen. Schüttle den Staub Jerusalems von deinen Füßen und geh an einen Ort, wo man auf deine Botschaft hört!“

„Aber wo sollen sie sie hören, wenn nicht hier, wo er gelebt hat?“

„Viele Zeugen der Auferstehung sind geflohen“, sagte Benaia. „Sogar Lazarus hat Judäa verlassen.“

„Und wo ist er hingegangen?“

„Ich habe gehört, dass er seine Schwestern und Maria Magdalena nach Gallien gebracht hat.“

„Ich kann nicht weg aus Judäa. Was auch geschieht, hier will der Herr mich gebrauchen.“

Benaia hatte lange geschwiegen und dann langsam genickt. „Gut. Dann geschehe der Wille des Herrn.“

Elkana hatte seine Hand auf die Hananias gelegt. „Schelemot und Cyrus bleiben hier und werden dir helfen. Ich verlasse mit meiner Familie diese Stadt. Benaia kommt mit. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir, Hanania. Wir werden für Rebekka und dich beten. Und für deine Kinder.“

Hadassa hatte geweint damals. Sie hatte so gehofft, diese elende Stadt nicht mehr sehen zu müssen. Ihr Glaube war schwach. Ihr Vater vergab seinen Peinigern immer, während sie das Feuer der Hölle auf sie herabbeschwören wollte. Wie oft hatte sie schon gebetet, dass Gott doch seinen Willen ändern und ihren Vater an einen anderen Ort senden möge, irgendein ruhiges Plätzchen, wo die Leute auf ihn hörten.

„Hadassa“, hatte ihre Mutter sie oft zu trösten versucht, „wir wissen, dass denen, die Gott lieben und die er berufen hat, alle Dinge zum Besten dienen müssen.“

„Was soll gut daran sein, wenn man geschlagen und angespuckt wird?“

In den friedlichen galiläischen Bergen mit dem blauen Meer am Horizont und den Feldlilien an den Wegen konnte Hadassa gut an Gottes Liebe glauben. Dort, zu Hause, konnte ihr Herz singen. Hier in Jerusalem wollte ihr Glaube ihr ständig entgleiten, überfielen sie immer wieder Zweifel und Angst.

„Ach, Vater, kannst du nicht schweigen und trotzdem glauben?“

„Wir sind berufen, Salz und Licht der Welt zu sein.“

„Jedes Jahr hassen sie uns mehr.“

„Der Hass ist der Feind, Hadassa, nicht die Menschen.“

„Aber sie schlagen dich, Vater. Hat der Herr uns nicht selbst geboten, unsere Perlen nicht vor die Säue zu werfen?“

„Hadassa, wenn ich für ihn sterben muss, will ich das freudig tun. Was mit mir geschieht, liegt in Gottes gutem Plan. Die Wahrheit kommt nicht leer wieder zurück. Du musst glauben, Hadassa. Denk an die Verheißung. Wir gehören zum Leib Christi, und in ihm haben wir ewiges Leben. Nichts kann uns von ihm trennen, keine Macht der Erde, nicht einmal der Tod.“

Sie hatte ihr Gesicht an seine Brust gepresst; der raue Stoff seines Gewandes kratzte an ihre Wange. „Vater, warum kann ich zu Hause glauben, aber nicht hier?“

„Weil der Feind weiß, wo du am schwächsten bist.“ Er hatte seine Hand auf die ihre gelegt. „Du kennst doch die Geschichte mit Josaphat. Die Moabiter und Ammoniter und die vom Gebirge Seir zogen mit einer großen Streitmacht gegen ihn. Als er zu Gott schrie, kam der Geist des Herrn auf Jahasiel, und er sagte: ‚Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer; denn nicht ihr kämpft, sondern Gott.‘ Und als sie sangen und den Herrn lobten, stürzte der Herr selbst ihre Feinde in Verwirrung. Als sie zu der Anhöhe kamen, von der aus man die Wüste sehen konnte, sahen sie die Leichen der Gefallenen. Kein Einziger war entkommen. Die Schlacht war gewonnen, ohne dass die Israeliten einen Schwerthieb getan hatten.“ Und er hatte ihr aufs Haar geküsst und gesagt: „Halte dich an Jesus, Hadassa, und lass ihn für dich kämpfen. Versuch es nicht allein.“

Hadassa seufzte und versuchte nicht an ihren brennenden Magen zu denken. Wie sie jetzt, wo sie allein war, den Rat ihres Vaters vermisste! Wenn sie alles glaubte, was er sie gelehrt hatte, dann musste sie sich eigentlich freuen, dass er jetzt bei seinem Herrn war. Stattdessen ertrank sie fast in den Wellen ihrer Trauer, in die sich ein merkwürdig verworrener Zorn mischte.

Warum musste ihr Vater nur solch ein Narr für Christus sein? Die Leute wollten ihm doch gar nicht glauben, seine Worte machten sie verrückt vor Hass. Warum hatte er nicht dieses eine Mal den Mund gehalten? Dann wäre er jetzt noch am Leben und könnte sie trösten; stattdessen hatte er sie sich selbst überlassen.

Die Tür schob sich auf, und Hadassas Herz machte einen Satz zurück in die Gegenwart. Weiter unten auf der Straße waren Räuber in die Häuser eingedrungen und hatten die Bewohner für einen Laib Brot umgebracht. Aber nein, es war Doron. Sie atmete auf. „Ich habe solche Angst um dich gehabt“, flüsterte sie, „du warst so lange fort.“

Er drückte die Tür zu und sank neben seiner Schwester an der Wand nieder. Was würde er diesmal unter seinem Gewand hervorholen? Fand man etwas Essbares, musste man es erst einmal verstecken.

Hilflos sah er sie an. „Nichts. Noch nicht einmal einen alten Schuh oder ein Stück Schildleder. Nichts.“ Er fing an zu weinen, seine Schultern zuckten.

„Psst, du weckst Lea und Mama auf.“ Hadassa legte sachte ihre Mutter zurück auf ihr Lager und ging zu ihm. Sie legte ihre Arme um ihn und ihren Kopf an seine Brust. „Ich weiß, du hast es versucht.“

„Vielleicht will Gott, dass wir sterben.“

„Ich weiß nicht, ob ich Gottes Willen noch wissen will“, schluchzte sie. „Mama hat gesagt, der Herr wird für uns sorgen …“ Die Worte klangen leer. Ihr Glaube war so schwach. Selbst Lea liebte den Herrn von ganzem Herzen und Doron schien sich mit dem Schicksal abgefunden zu haben. Warum war sie immer diejenige, die die Fragen und Zweifel hatte?

Glaube. Wenn du nichts anderes hast, habe Glauben.

Doron riss sie aus ihren Gedanken. „Sie werfen die Leichen ins Hinnomtal hinter dem Tempel. Tausende von Leichen, Hadassa.“

Das Hinnomtal … hier entsorgte Jerusalem die toten und die unreinen Tiere und den Schmutz der Nacht. Körbe voller Hufe, Eingeweide und anderer Überreste der Opfertiere im Tempel schüttete man in dieses Tal. Hier hausten Ratten und Aasgeier, und wenn der heiße Wind den Gestank über die Stadt blies, konnte man kaum atmen. Gehenna nannte ihr Vater das Tal.

„Nicht weit von dort wurde unser Herr gekreuzigt.“ Doron fuhr sich durch sein Haar. „Ich hatte Angst, noch näher zu gehen.“

Hadassa schloss die Augen, aber die Frage stand wie ein Gespenst vor ihr. Hatte man ihren Vater vielleicht auch in dieses Tal der Verdammnis geworfen, verweste er dort jetzt unbegraben in der Sonne? Sie biss sich auf die Lippen.

„Ich habe Titus gesehen“, sagte Doron. „Er kam mit einigen seiner Männer herbeigeritten. Als er die Leichen sah, schrie er etwas. Ich hab es nicht verstanden, aber jemand sagte, er rief zu Gott, dass dies nicht sein Werk sei.“

„Wenn die Stadt sich jetzt ergibt, wäre er gnädig.“

„Vielleicht, wenn er seine Männer zügeln kann. Sie hassen die Juden und wollen sie vernichten.“

„Und uns mit.“ Ihr schauderte. „Sie werden keinen Unterschied machen zwischen den Anhängern des neuen Weges und den Zeloten, oder? Rebellen, rechtschaffene Juden, Christen – sie werfen sie in einen Topf.“ Tränen verschleierten ihre Augen. „Ist das der Wille Gottes, Doron?“

„Vater sagte, Gott will nicht, dass Menschen leiden. Aber wir leben in einer gefallenen Welt. Jesus vergab dem Schächer, aber er holte ihn nicht vom Kreuz herunter.“ Wieder fuhr er sich durch sein Haar. „Ich bin nicht so weise wie Vater. Ich habe keine Antworten, aber ich weiß, dass es Hoffnung gibt.“

„Hoffnung, Doron? Was für eine Hoffnung?“

„Gott lässt immer einen Rest übrig.“

Die Belagerung ging weiter. Hunger und Tod regierten, aber der Widerstand der Verteidiger ließ nicht nach. Hadassa verließ das kleine Haus nicht, aber sie hörte die Schreckensbotschaft durch die unverriegelte Tür. Ein Mann rannte schreiend durch die Gasse. „Sie sind auf der Mauer!“

Als Doron hinausging, um sich umzuhören, schrie Lea vor Angst. Hadassa umarmte sie fest, es half ihr, nicht an ihre eigene Angst zu denken.

„Es ist gut, Lea, es wird alles gut.“ Wie hohl die Worte klangen. „Der Herr wacht über uns.“ Sie streichelte der Schwester über das Haar.

Lügen, nichts als schöne Lügen. Ihre Welt zerbrach. Hadassa sah ihre Mutter an, und ihre Tränen wollten zurückkommen. Die Mutter lächelte schwach, wie um sie zu trösten. Sie spürte keinen Trost. Was sollte nur aus ihnen werden?

Doron kam zurück. Der Kampf tobte jetzt innerhalb der Stadtmauern. Die Juden waren dabei, die Römer zurückzudrängen. Doch in der Nacht drang ein kleiner Trupp Legionäre im Schutz der Dunkelheit zur Burg Antonia vor und besetzte sie. Der Krieg hatte die Tore des Tempels erreicht. Die Römer wurden noch einmal zurückgeworfen, konnten jedoch die Grundmauern der Burg schleifen und so den Weg zum Tempel frei machen. Um sie abzulenken, machten die Zeloten einen Ausfall auf den Ölberg. Der Angriff scheiterte; die jüdischen Gefangenen wurden vor den Augen der Stadt vor den Stadtmauern gekreuzigt.

Wieder wurde es ruhig. Und dann kam die Schreckenskunde von der verhungernden Frau, die ihr eigenes Kind gegessen hatte. Die Hassflamme der Römer wurde zum Brand.

Wieder trat Josephus auf und beschwor seine Landsleute, aufzugeben; die Römer seien Gottes Werkzeuge und die Erfüllung der Gerichtsprophezeiungen. Die Juden griffen zu einer neuen Kriegslist: Sie füllten das Dach der westlichen Säulenhalle des Tempels mit Holz und Pech und zogen sich zum Schein zurück; als die Römer auf die Säulenhalle stiegen, setzten sie sie in Brand; zahlreiche Legionäre starben in den Flammen.

Es gelang Titus, der den Tempel retten wollte, das Feuer zu löschen. Doch der Kampf tobte weiter, und alle Tribune Roms konnten die Wut der Legionäre nicht zügeln. Der ganze Tempel, bis hinein ins Allerheiligste, ging schließlich in Flammen auf. Jerusalem war erobert, und die enthemmten Römer zogen tötend und plündernd durch seine Ruinen.

Zu Hunderten fielen die Menschen, während die Flammen den Vorhang vor dem Allerheiligsten fraßen. Hoch auf dem Tempeldach stand ein falscher Prophet, der die Menschen aufforderte hinaufzuklettern, um gerettet zu werden. Das Schreien der Verbrennenden mischte sich in den Schlachtenlärm in den Straßen und Gassen. Männer, Frauen, Kinder – alle schlug das Schwert.

Vergeblich versuchte Hadassa, den Höllenlärm zu überhören. An diesem heißen Augusttag, an dem Jerusalem erobert wurde, starb ihre Mutter. Zwei Tage lang saßen Hadassa, Doron und Lea allein und warteten. Sie wussten: Früher oder später würden die Römer sie finden und töten, wie alle anderen auch.

Draußen flüchtete jemand durch die enge Gasse. Aus der Ferne kamen Todesschreie. Hadassa wollte aufspringen und fortlaufen – aber wohin? Und ihre Schwester und ihr Bruder? Sie drückte sich noch näher an die Wand und hielt Lea umklammert.

Wieder Männerstimmen, diesmal lauter. Ein paar Häuser weiter splitterte eine Tür. Entsetzensschreie, dann Todesstille. Doron sprang auf die Füße und stellte sich vor die Tür. Er betete still. Hadassas Herz raste, ihr leerer Magen war ein Feuerball. Die Stimmen kamen näher. Ein Mann befahl, die nächsten Häuser zu durchsuchen. Wieder krachte eine Tür auf. Wieder Schreie und Stille.

Der Tritt von Nagelschuhen vor der Tür. Hadassas Herz wollte stillstehen. „Oh Gott …“

„Schließ die Augen, Hadassa“, sagte Doron. Er klang merkwürdig ruhig. „Denk an den Herrn.“ Die Tür flog auf. Mit heiserem Röcheln fiel Doron auf die Knie, ein blutiges Schwert in seinem Rücken. Sein Gewand wurde rot. Lea schrie auf. Der Römer trat Doron mit dem Fuß zur Seite und zog sein Schwert heraus.

Hadassa brachte keinen Laut über die Lippen. Sie starrte den Mann in seiner staub- und blutverschmierten Rüstung an. Unter dem Helm glitzerten die Augen kalt. Er machte einen Schritt nach vorn und hob sein Schwert. Ohne zu wissen, was sie tat, warf Hadassa sich über Lea. Oh Gott, betete sie, Gott, lass es schnell gehen! Lea wurde still, man hörte nur noch den rasselnden Atem des Soldaten und die Schreie aus der Gasse.

Tertius packte sein Schwert fester und betrachtete das ausgemergelte Mädchen, das über dem noch kleineren Mädchen lag. Töten und weg damit! Diese Juden waren eine Pestbeule, ihre eigenen Kinder fraßen sie. Alle ihre Frauen sollte man töten, dann konnten keine neuen Rebellen mehr geboren werden. Weg mit diesem Volk!

Warum zögerte er?

Das ältere Mädchen blickte zu ihm hoch, die dunklen Augen voller Angst. Sie war so klein und dünn, nur die Augen in dem aschfahlen Gesicht waren viel zu groß. Etwas an ihr ließ seinen Arm schwächer werden. Sein Atem beruhigte sich.

Die Freunde, die er verloren hatte … Diocles – beim Bau der Belagerungswälle von einem Stein getroffen. Malcenas – beim Durchbruch durch die erste Mauer von sechs Rebellen niedergemacht. Capaneus – verbrannt, als die Juden ihren eigenen Tempel anzündeten. Albion – durch einen jüdischen Pfeil verwundet.

Und doch wurde er auf einmal ruhiger. Tertius ließ das Schwert sinken. Seine Hand zitterte. Sein Blick glitt durch den Raum, der rote Schleier vor den Augen war weg. Er hatte einen Jungen getötet. Er lag in seinem Blut, neben einer toten Frau. Sie sah friedlich aus, als schliefe sie; ihr Haar war sorgfältig gekämmt, die Arme über der Brust gefaltet. Diese Kinder hatten ihre Mutter nicht in das Leichental geworfen, sondern in Würde aufgebahrt.

Er hatte sie gehört, die Geschichte von der Frau, die ihr eigenes Kind gegessen hatte, und dies hatte seinen in zehn langen Dienstjahren in Judäa gewachsenen Hass auf diese Juden noch gesteigert. Nichts als Ärger hatte man mit diesen störrischen Aufrührern, die nur ihren „einen wahren Gott“ anbeten wollten … Der eine wahre Gott. Tertius’ Lippen verzogen sich. Elende Dummköpfe! Barbaren waren sie, sonst nichts. Den eigenen Tempel anzünden …

Wie viele Juden hatte er in den letzten fünf Monaten getötet? Er hatte sie nicht mehr gezählt, als er von Haus zu Haus ging und sie wie Ratten in ihrem Bau niedermachte. Bei den Göttern, es hatte ihm Spaß gemacht; jeder tote Jude war ein Stückchen Sühne für die Freunde, die er verloren hatte. Warum zögerte er also? Am gnädigsten war es doch wohl, es schnell zu tun. Sie war so ausgehungert, dass man sie umpusten konnte. Er machte einen Schritt auf sie zu. Man konnte die beiden Mädchen mit einem einzigen Schwertstreich töten. Also …

Das Mädchen wartete. Es hatte natürlich Angst, aber es flehte nicht um Gnade wie die anderen. Sie und das Kind unter ihr sahen ihn nur still an. Tertius spürte eine plötzliche Schwäche in der Brust. Er atmete ein und wieder aus. Mit einem Fluch steckte er das Schwert in seine Scheide. „Ihr sollt leben, aber ihr werdet mir nicht danken dafür.“

Hadassa verstand Griechisch. Es war die Verkehrssprache unter den römischen Legionären und in ganz Judäa zu hören. Sie begann zu weinen. Er packte sie am Arm und riss sie hoch. Tertius blickte auf ihre Schwester herab, die auf dem Boden lag und mit weit geöffneten Augen in die Ferne sah. Er sah diesen Blick nicht das erste Mal; sie würde nicht mehr lange leben.

„Lea“, sagte Hadassa. Der Blick ihrer Schwester ängstigte sie. Sie versuchte, sie hochzuziehen. Tertius wusste, dass die Kleine so gut wie tot war und man sie am besten hierließ. Aber die Mühe, mit der ihre Schwester sie hochzuheben versuchte, erweckte sein Mitleid. Selbst dieses bisschen Haut und Knochen war zu viel für sie.

Er schob sie zur Seite, hob das Kind selbst hoch und legte es sich wie einen Getreidesack über die Schulter. Dann nahm er die Größere am Arm und schob sie zur Tür hinaus.

Die Straße war ruhig. Die anderen Soldaten waren schon weitergegangen. Aus der Ferne kamen Schreie. Der Römer ging rasch, das Mädchen neben ihm konnte kaum mithalten. Die Luft stank nach Tod und Verwüstung. Überall lagen Leichen; die einen waren von den plündernden Soldaten getötet worden, die anderen, schon halb verwest, dem Hunger erlegen. Im Gesicht des Mädchens stand ungläubiges Entsetzen; wie lange mochte sie ihr Haus nicht mehr verlassen haben?

„Eure heilige Stadt!“ Der Römer spuckte in den Staub. Seine Finger gruben sich schmerzhaft in Hadassas Arm. Sie stolperte über das Bein eines Toten. Über sein Gesicht krochen die Maden. Ihr wurde schlecht.

Je weiter sie kamen, umso furchtbarer wurden die Szenen. Wie im Schlachthaus lagen die verwesenden Leichen übereinander. Hadassa presste die Hand auf den Mund.

„Wo kommen die Gefangenen hin?“, rief Tertius einem Kameraden zu, der Leichen sortierte. Zwei andere zogen gerade einen toten Römer zwischen zwei Juden hervor. Mit Beute beladene Soldaten kamen aus dem Tempel. Die ersten Wagen waren schon mit goldenen und silbernen Schalen, Dochtscheren, Gefäßen und Leuchtern beladen, auf anderen waren bronzene Schaufeln und Töpfe, Becken, Weihrauchgefäße und andere Kultgegenstände aufgestapelt.

Der Soldat sah zu Tertius auf. „Diese Straße entlang und durch das große Tor, aber die zwei kannst du wohl vergessen.“

Hadassa blickte zu den verbrannten Tempelmauern hoch. Der früher strahlend weiße Marmor war rauchgeschwärzt, das Gold geschmolzen. Hier und da klafften Löcher von der Bombardierung durch die Belagerungsmaschinen. Sie schleppte sich vorwärts. Augen und Kehle brannten vom Rauch. Sie gingen die Tempelmauer entlang, und sie hörte ein lang gezogenes Heulen und Weinen, das immer lauter wurde. Es kam aus dem Gebäude. Ihr Mund war trocken, das Herz schlug immer schneller. Jetzt kam das Tor zum Vorhof der Frauen.

Tertius stieß sie unsanft weiter: „Wenn du umfällst, töte ich dich auf der Stelle und deine Schwester auch.“

Er schob sie in den Vorhof. Tausende Überlebende drängten sich hier, beweinten ihr Schicksal, betrauerten ihre Toten. Zerlumpt, zerfetzt, die meisten halb verhungert, ohne Kraft und ohne Hoffnung. Tertius setzte Lea ab. Hadassa nahm sie, sank zu Boden und hielt sie auf ihrem Schoß. Der Soldat drehte sich um und ging.

Tausende Gefangene liefen hierhin und dorthin, suchten Verwandte und Freunde. Andere kauerten in kleinen Gruppen weinend zusammen. Wieder andere saßen einfach da und starrten ins Leere, wie Lea. Ein Levit zerriss sein blau-oranges Gewand und schrie: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du uns verlassen?“ Eine Frau neben ihm begann erbärmlich zu weinen; ihr graues Gewand war blutbefleckt und an der Schulter zerrissen. Ein schwarzweiß gekleideter Greis saß allein an einer Mauer, seine Lippen bewegten sich. Es war einer aus dem Hohen Rat; sein Gewand symbolisierte die Kleider der Erzväter.

Auch Nasiräer mit ihrem langen, geflochtenen Haar waren in der Menge und Zeloten in zerlumpten Kleidern, über denen sie kurze ärmellose Hemden mit blauen Fransen trugen. Auch ohne ihre Messer und Bögen sahen sie noch bedrohlich aus.

Ein Handgemenge brach aus, Frauen schrien. Ein Dutzend Legionäre wateten in das Getümmel und streckten die Streithähne nieder, dazu gleich noch einige andere, die das Pech hatten, in der Nähe zu sein. Ein Tribun stellte sich auf die Treppe und brüllte Befehle. Auf seinen Wink hin schleppte man mehrere Männer aus der Menge fort, um sie zu kreuzigen.

Es gelang Hadassa, einen Platz an der Mauer bei dem Leviten zu finden. Die Sonne ging unter, es wurde dunkel. Sie hielt Lea fest in den Armen, versuchte ihr etwas von ihrer Wärme abzugeben. Aber am Morgen war Lea tot.

Ihr Gesicht war friedlich und ohne Angst, die Lippen schienen zu lächeln. Hadassa drückte sie an ihre Brust. Schwarze Verzweiflung umhüllte sie, sie konnte nicht mehr weinen. Sie sah den Römer erst, als er ihre Schwester aus ihren Armen ziehen wollte. Sie drückte sie noch fester an sich.

„Die ist doch tot, lass sie los!“

Hadassa drückte ihr Gesicht in Leas Nacken und stöhnte auf. Der Römer, durch tausend Tode abgehärtet, schlug sie fest und stieß sie mit dem Fuß zur Seite. Halb betäubt vom Schmerz sah Hadassa hilflos zu, wie er Lea zu einem Wagen trug, auf dem die Leichen der über Nacht Gestorbenen aufgestapelt lagen. Wie eine tote Katze warf er sie auf den Haufen. Hadassa schloss die Augen, zog die Knie an und begann zu weinen.

Die Tage vergingen. Hunderte verhungerten, noch mehr erlagen ihrer Verzweiflung. Einige der kräftigeren Gefangenen holte man zum Ausheben von Massengräbern weg. Es hieß, Titus habe befohlen, nicht nur den Tempel, sondern die ganze Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Nur der Phasael-, Hippikos- und Mariamneturm sowie ein Stück der Westmauer des Tempels sollten stehen bleiben. Seit der Zerstörung von Salomos Tempel durch Nebukadnezar war dergleichen nie geschehen. Das geliebte Jerusalem sollte nicht mehr sein!

Die Römer brachten Getreide für die Gefangenen. Einige weigerten sich in einem letzten Aufbäumen der Rebellion zu essen. Die Kranken und Schwachen bekamen sowieso nichts; die Römer verschwendeten ihre Vorräte nicht an Leute, die den Marsch nach Caesarea nicht überleben würden. Auch Hadassa ging leer aus.

Eines Morgens führte man sie und die anderen aus der Stadt heraus. Mit Entsetzen sah sie die Tausende von Kreuzen, die vor den zerstörten Mauern Jerusalems standen. An den Kreuzen, von Aasvögeln umschwärmt, hingen die Leichen der Hingerichteten. Der Boden war von dem Blut der Hingerichteten rotbraun und ziegelhart geworden. Kein Baum, kein Strauch, kein Grashalm war zu sehen. Vor dem Gefangenenzug lag eine nackte Wüste, hinter ihm die Ruinen der Gottesstadt.

„Weiter!“, bellte ein Wachmann, und neben Hadassa zischteseine Peitsche über den Rücken eines Mannes. Ein anderer Mann brach stöhnend zusammen. Der Wachsoldat zog sein Schwert. Eine Frau versuchte ihn zu stoppen; er schlug sie mit der Faust nieder, öffnete mit einem raschen Streich die Halsschlagader des Mannes, zog ihn an seinem noch zuckenden Arm zum Rand des Belagerungswalles und stieß ihn hinunter. Langsam rollte er den Wall hinunter, zu den anderen Leichen, die schon zwischen den Steinen lagen. Ein Mitgefangener half der weinenden Frau auf die Füße, und sie gingen weiter.

In Sicht- und Hörweite vom Lager des Titus mussten sie sich setzen. „Sieht aus, als ob wir einen römischen Triumphzug über uns ergehen lassen müssen“, sagte ein gefangener Zelot bitter.

„Sei still, oder sie werfen dich auch den Vögeln vor“, zischte jemand ihm zu.

Die Gefangenen sahen zu, wie die Legionen vor ihrem Feldherrn Titus, dessen goldene Rüstung in der Sonne glitzerte, ihre Parade abhielten. Die Römer waren weniger zahlreich als die Gefangenen, aber sie bewegten sich wie ein einziges diszipliniertes Wesen. Tausende Füße marschierten im Gleichschritt. Ein einziges Signal, ein kurzer Befehl, und sie schwenkten wie ein Mann nach links oder rechts. Wie hatte das jüdische Volk glauben können, diesen Streitern die Stirn bieten zu können?

Titus hielt eine Rede, hier und da unterbrochen vom lauten Applaus seiner Soldaten. Dann ging es ans Verteilen der Auszeichnungen. In sauber glänzenden Rüstungen standen die Tribune vor ihren Mannschaften, und man verlas die Namen derer, die sich in diesem Krieg besonders hervorgetan hatten. Titus selbst legte ihnen goldene Siegeskränze auf die Häupter und goldene Ketten um den Hals. Anderen gab er lange goldene Speere und silberne Feldzeichen. Jeder der Ausgezeichneten wurde befördert.

Hadassa schaute in die Runde. Bitterer Hass stand in den Augen ihrer Leidensgenossen. Dieses Schauspiel war Salz in ihre offenen Wunden.

Die Beute wurde unter die Soldaten verteilt. Dann sprach Titus erneut. Er dankte seinen Männern und wünschte ihnen Glück und Wohlergehen, und danach mischte er sich unter die begeisterten Soldaten, die ihn immer wieder hochleben ließen.

Und dann kam das Signal zum Beginn des Siegesmahls. An den Altären der römischen Götter standen Ochsen in großer Zahl bereit, die jetzt auf Titus’ Kommando geopfert wurden. Hadassas Vater hatte ihr erzählt, dass nach dem jüdischen Gesetz zur Sühne der Sünden Blut vergossen werden musste. Täglich hatten die Priester im Tempel solche Opfer vollzogen, als ständige Erinnerung daran, dass Buße vor Gott nötig war. Doch Christus – so hatten ihre Eltern es ihr von Kind auf gesagt – hatte mit seinem Kreuzestod sein Blut zur Sühne für die ganze Welt gegeben; in ihm war das Gesetz des Mose erfüllt, Tieropfer waren nicht mehr nötig. Hadassa hatte denn auch nie bei einem Opfer zugeschaut. Jetzt sah sie verschreckt zu, wie ein Ochse nach dem anderen als Dankopfer geschlachtet wurde. Ströme von Blut flossen über die Altäre. Sie würgte, schloss die Augen und wandte sich ab.

Das Fleisch der Opfertiere diente der siegreichen Armee als Festmahl. Wie ein Hohn wehte der frische Bratenduft zu den halb verhungerten Gefangenen hinüber. Doch selbst wenn man ihnen von dem Fleisch angeboten hätte, hätten sie es nicht genommen. Lieber der Tod als Götzenopferfleisch …

Endlich kamen einige Soldaten und befahlen den Gefangenen, sich aufzustellen, um ihre Ration Weizen und Gerste zu bekommen. Hadassa rappelte sich hoch und reihte sich in die lange Schlange ein. Sicher würde sie wieder nichts bekommen. Tränen standen in ihren Augen. Oh Gott, dein Wille geschehe.

Jetzt war sie an der Reihe. Aus dem Löffel des Soldaten fielen die goldenen Körner in ihre geöffneten Hände. Fast konnte sie die Stimme ihrer Mutter hören: „Der Herr wird für euch sorgen.“ Sie blickte auf, in die Augen des jungen Soldaten. Sein sonnengegerbtes Gesicht war ausdruckslos. „Danke“, sagte sie auf Griechisch, ohne einen Gedanken daran, wer er war und was er mit ihr machen konnte. Seine Augen weiteten sich leicht. Hinter ihr stieß sie jemand an und fluchte auf Aramäisch.

Sie merkte nicht, dass der junge Soldat ihr nachblickte. Mechanisch tauchte er seine Kelle wieder in das Getreidefass und bediente den Nächsten; seine Augen ließen sie nicht los.

Hadassa setzte sich etwas abseits hin. Sie senkte den Kopf und schloss die Hände fest um das Korn. Die Tränen kamen. „Du bereitest einen Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde“, flüsterte sie. „Oh, Vater, vergib mir, bessere mich. Aber tu es sanft, damit ich nicht vergehe. Ich habe solche Angst. Erhalte mich durch deinen Arm.“ Sie öffnete ihre Augen und Hände wieder. „Der Herr sorgt für mich“, flüsterte sie und aß, jedes Korn einzeln.

Die Sonne ging unter. Hadassa spürte einen unerklärlichen Frieden in sich. Inmitten von Zerstörung und Tod und angesichts einer ungewissen Zukunft spürte sie Gottes Nähe. Sie blickte zu den klaren Sternen empor. Ein leichter Wind ging, wie zu Hause in Galiläa. Die Nacht war warm, sie hatte gegessen … sie würde leben. „Gott lässt immer einen Rest übrig“, hatte Doron gesagt. Von allen Gliedern der Familie hatte sie den schwächsten Glauben und die größten Zweifel. Sie war die Unwürdigste von ihnen allen.

„Warum ich, Herr?“, fragte sie leise. „Warum ausgerechnet ich?“

2

Atretes hob eine Hand. Es war das Signal für seinen Vater, dass eine römische Legion auf die Lichtung kam. Die im Wald versteckten germanischen Krieger warteten. Jeder hielt seine Framea bereit, den von den Römern gefürchteten Wurfspieß, dessen messerscharfe Spitze selbst eine Rüstung durchdringen konnte. Ein geschickter Kämpfer konnte ihn aus großer Entfernung zielgenau schleudern oder im Zweikampf benutzen.

Jetzt war der günstige Augenblick da. Atretes ließ seine Hand sinken. Sein Vater stimmte den Kriegsschrei an; Marcobus, der Anführer der Bructerer und Einiger der Germanenstämme, fiel ein, und aus hundert Kehlen der Bructerer und Bataver stieg der grausige Kriegsgesang an Tiwaz, den großen Kriegsgott, über das Tal. Alle Dämonen der Unterwelt schienen losgelassen. Grinsend sah Atretes, wie die Legionäre aus dem Takt gerieten. Schon flogen seine Stammesgenossen den Abhang hinunter. Der Angriff hatte begonnen.

Die überraschten Römer hörten in dem allgemeinen Lärm nicht sofort den Befehl ihrer Tribune, die „Schildkröte“ zu bilden, die Verteidigungsformation, bei der die Soldaten sich dicht an dicht stellten und mit ihren nach außen und oben gekehrten Schilden eine schildkrötenpanzerähnliche Mauer bildeten – die einzige wirksame Abwehrwaffe gegen die Barbaren. Alles, was sie hörten und sahen, waren die brüllenden, halbnackten Stammeskämpfer, die ihre Flanke angriffen. Nur einen Augenblick lang taumelte die Formation. Für die Germanen war das Zeit genug. Wurfspieße flogen, die ersten Legionäre fielen.

Atretes’ Vater Hermun war an der Spitze des Angriffskeils von Chatten-Kriegern, die aus dem Dickicht stürmten. Sein Häuptlingshelm glitzerte, sein langes Haar wehte hinter ihm her. Die meisten Krieger trugen lediglich einen Sagum, eine Art kurzes Schutzgewand, das an der Schulter durch eine Bronzebrosche zusammengehalten wurde; ihre Waffen waren der Wurfspieß und ein mit Leder überzogener Eisenschild. Nur die reichsten Häuptlinge hatten Schwerter und Helme.

Aus vollem Lauf schleuderte Atretes seinen Spieß. Die Spitze zerriss die Kehle eines römischen Tribuns, sein Feldzeichen krachte zu Boden. Ein anderer Römer wollte es aufheben, aber da war Atretes schon über ihm und brach ihm mit einem gewaltigen Fausthieb das Genick. Er riss den Speer aus dem Toten heraus und rammte ihn dem nächsten Soldaten zwischen die Rippen.

Jetzt liefen die Frauen und Kinder den Abhang hinunter und feuerten ihre Kämpfer kreischend an. Lange würde der Kampf nicht dauern, das Überraschungsmoment war nur vorübergehend. Sobald die Römer sich gefangen hatten, würden die Germanen sich wieder zurückziehen; einem Dauergefecht mit den bestens ausgebildeten Römern waren sie nicht gewachsen. In den letzten Monaten hatten sie es immer so gehalten: den Feind an der Flanke packen, blitzschnell zuschlagen und dann zurück in den Wald, sobald der Kampf sich gegen sie wandte.

Atretes’ Spieß zerbrach, als er ihn in die Rüstung eines Zenturio rammte. Zu Tiwaz fluchend schmetterte er seinen Schild gegen den Kopf eines anderen und hob, knapp an den Schwertstreichen zweier Römer vorbei, das Kurzschwert eines toten Legionärs auf. Er war Kurzschwerter nicht gewohnt; lange würde er nicht damit kämpfen können.

Die anfängliche Verwirrung der Truppe war bereits vorbei. Berittene Tribune hatten sich in das Getümmel gestürzt und brüllten ihre Befehle. Die Ränge der Römer schlossen sich wieder.

Atretes sah, wie sein Bruder Varus zu Boden ging. Er hieb einem Römer den Arm ab. Er musste zu seinem Bruder! Aber da war schon der nächste Zenturio, und er verstand sein Handwerk gut. Einen Schwerthieb nach dem anderen musste Atretes parieren. Endlich rammte er sein ganzes Körpergewicht gegen den Römer, sodass er gegen drei seiner Kameraden flog.

„In deinem Rücken, Atretes!“, schrie sein Vater. Atretes duckte sich, wirbelte herum und stieß sein Schwert von unten in den Unterleib des Angreifers. Noch ehe er das Schwert wieder herausziehen konnte, war der Mann schreiend zu Boden gegangen.

Der Zenturio war wieder auf seinen Füßen. Atretes, ohne Schwert, machte eine Rolle nach hinten, packte das Bein des Angreifers, sodass er stürzte, sprang ihm auf den Rücken und brach ihm mit einem Ruck das Genick. Er riss dem Toten das Schwert aus der Hand und ging auf einen Römer los, der gerade seine Waffe aus einem gefallenen Stammesbruder herauszog. Atretes traf ihn am Hals, eine Blutfontäne spritzte ihm ins Gesicht. Er ließ das Schwert fallen und riss im Laufen einen Wurfspieß aus dem Rücken eines toten Soldaten.

Der vergoldete Helm seines Vaters war nicht mehr zu sehen. Die Römer begannen die Oberhand zu gewinnen. Marcobus, dessen linker Arm nutzlos herabhing, befahl seinen Männern den Rückzug. Anders als die Römer sahen die Germanen nichts Unehrenhaftes darin, sich zurückzuziehen, wenn der Kampf zu schwierig wurde. Jetzt wichen auch die Bataver. Nur Atretes’ Leute, die Chatten, kämpften noch. Atretes wusste, dass es nur vernünftig war, wenn auch sie zurück in den Wald gingen, aber sein Blut kochte und seine Hand war noch nicht müde. Seinen Kriegsschrei ausstoßend stürzte er sich auf zwei Römer.

Sein Onkel fiel, einen römischen Pfeil in seiner Brust. Sein Vetter Rolf eilte herbei und wurde von einem Zenturio niedergemacht. Vor Wut brüllend hackte Atretes um sich, schlug links eine Kerbe in einen Helm, schnitt rechts durch einen Arm. Immer mehr seiner Stammesbrüder fielen. Endlich gab er den Befehl zum Rückzug und sie rannten in den Wald, in den die dafür nicht ausgerüsteten Römer ihnen schlecht folgen konnten.

Einige Hundert Meter weiter oben am Hang kniete Atretes’ Schwester Marta am Boden und reinigte die Schulterwunde ihres Mannes. Neben ihr lag bewusstlos sein Bruder. Sein Bein war stramm verbunden, die Blutung gestillt.

Usipis bleiches, schweißüberströmtes Gesicht zuckte unter Martas kundigen Händen. „Dein Vater“, sagte er und hob schwach seine Hand, um Atretes die Richtung zu zeigen.

Atretes rannte nach Westen durch den Wald und erreichte seine Mutter, die den Vater in den Armen hielt. Die eine Seite seines Helms war eingedrückt, die vergoldete Bronze blutüberströmt. Aufschreiend sank Atretes auf die Knie. Mit angstverzerrtem Gesicht arbeitete seine Mutter an einer klaffenden Wunde im Bauch ihres Mannes. Weinend drückte sie die Eingeweide zurück in den Bauchraum und versuchte, die Wunde zu schließen. „Hermun“, weinte sie, „Hermun, Hermun …“

Atretes packte ihre blutverschmierten Handgelenke. „Lass ihn.“

„Nein!“

„Mutter!“ Er schüttelte sie kurz. „Er ist tot. Du kannst nichts mehr für ihn tun.“

Sie wurde ruhig. Er ließ sie los, und ihre blutigen Hände fielen wie leblos herab. Atretes schloss die starren Augen seines Vaters und legte seine Hand auf die reglose Brust. Einen langen Augenblick saß seine Mutter still da, dann beugte sie sich schluchzend nach vorn und bettete den Kopf des Toten in ihren Schoß. Mit einem Zipfel ihres Kleides wischte sie sein Gesicht ab, als sei er ein Kind.

„Ich bringe ihn zu den anderen“, sagte Atretes. Seine Mutter hob die Schultern des Toten an, und Atretes zog ihn vollends hoch. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er sich den schweren Körper auf den Rücken lud und mit zusammengebissenen Zähnen aufstand. Er war erschöpft, jeder Schritt eine Anstrengung.

Sie kamen zu seiner Schwester und Usipi. Vorsichtig legte er seinen Vater neben den Leichen von Dulga und Rolf nieder, die die Frauen der Sippe schon vom Schlachtfeld geholt hatten. Schwer atmend nahm Atretes den geschnitzten Talisman vom Hals seines Vaters und drückte das Holzgesicht in seine Handfläche. Der Talisman war aus dem Holz einer heiligen Eiche gefertigt und hatte Hermun in vielen Schlachten geschützt. Atretes versuchte, Kraft aus ihm zu ziehen, aber alles, was er verspürte, war tiefe Verzweiflung.

Der Kampf war verloren, sein Vater tot. Jetzt würde die Führung auf ihn übergehen, wenn er stark genug dafür war. Aber wollte er überhaupt Häuptling werden?

Die Prophezeiungen der Veleda, der Seherin aus dem Stamm der Bructerer, die vor allen verborgen in ihrem Turm saß, waren nicht eingetroffen. Ein Jahr, nachdem der Bataver Julius Civilis und seine Rebellen die römischen Grenzlegionen aufgerieben hatten, war der Aufstand gescheitert. Die Freiheit schien ferner als je zuvor.

In zwölf chaotischen Monaten hatte Rom drei Kaiser gesehen. Doch dann war Vespasian auf den Thron gekommen, und jetzt waren unter dem Kommando Domitians, seines jüngsten Sohnes, acht neue Legionen gegen Julius Civilis gezogen. Veleda hatte prophezeit, dass Domitians Jugend ihm zum Verhängnis werden würde, aber der Jüngling war persönlich an der Spitze seiner Legionen an der Grenze erschienen und nicht im sicheren Tross. Ein ausgebildeter Gladiator sei er, hieß es, und er schien entschlossen zu beweisen, dass er ein ebenso großer Feldherr war wie sein Vater Vespasian oder sein Bruder Titus. Und es gelang ihm. Er überwältigte das Rebellenheer und nahm es gefangen. Die Krieger des Julius Civilis wurden dezimiert; jeder zehnte wurde gekreuzigt. Julius selbst wurde in Ketten nach Rom gebracht. Das von ihm angeführte Stammesbündnis begann auseinanderzubrechen. Parteien bildeten sich. Viele der Bataver waren gefangen, und aus Atretes’ Sippe war jeder dritte Mann tot.

Mit wachsendem Zorn betrachtete Atretes seinen toten Vater. Erst vor einer Woche hatte der Chatten-Häuptling Zweige und Rindenstücke von einer der heiligen Eichen auf ein weißes Tuch geworfen. Er hatte kein deutliches Zeichen aus ihnen herauslesen können, aber der Priester hatte gesagt, das Wiehern und Schnauben des weißen Pferdes verheiße den Sieg.

Sieg … wo war der Sieg? Hatten die Götter sich gegen sie gewandt? Oder waren vielleicht die römischen Götter stärker als der mächtige Tiwaz?

Sie trugen die Toten ins Dorf. Andere Männer aus dem Stamm kamen herbei und berichteten, dass die Römer nach Norden marschiert waren. Atretes schlug Holz, um das Totenhaus für seinen Vater zu bauen, während seine Mutter ihm seine kostbarsten Pelze anlegte und das Totenmahl bereitete. Die besten ihrer Tonschüsseln, Tassen und Teller stellte sie neben ihren toten Mann, füllte die Schüsseln mit dickem Getreidebrei, die Tassen mit starkem Met. Auf die Teller kamen große Stücke frisch gebratenes Lamm- und Schweinefleisch. Als sie fertig war, zündete Atretes das Totenhaus an. Der Schein anderer Totenfeuer glühte in der Dunkelheit.

„Es ist geschehen“, sagte seine Mutter und legte eine Hand auf Atretes’ Arm. „Morgen Abend wirst du die Männer im heiligen Hain versammeln.“

Er wusste, dass seine Mutter glaubte, dass er der Häuptling werden würde. „Das müssen die Priester entscheiden“, sagte er.

„Sie haben bereits entschieden und unsere Männer auch. Wer ist besser geeignet? Folgten sie nicht ohne Zögern deinem Befehl? Und die Chatten haben den Kampfplatz als Letzte verlassen.“

„Nur weil Vater gefallen ist, nicht durch meine Tapferkeit.“

„Du wirst Häuptling, Atretes. Hermun wusste, dass dieser Tag kommen würde. Deshalb hat er dich härter herangenommen als seine anderen Söhne. Deine Geburtszeichen prophezeiten, dass du ein großer Häuptling werden wirst.“

„Nicht immer erfüllen sich die Zeichen.“

„Diesmal schon. Es gibt Dinge, die können wir nicht wählen. Du kannst nicht gegen das Schicksal kämpfen. Erinnerst du dich an die Nacht, in der dein Vater dich vor den Rat stellte und dir Schild und Spieß gab?“

Seine Trauer hinunterschluckend starrte er in die Flammen. „Ja.“ Die Wände des Totenhauses stürzten ein, der Leichnam wurde wieder sichtbar. Er ballte die Faust. Die Knechtschaft des Führens war das Letzte, was er wollte.

„In jener Nacht bist du ein Mann geworden, Atretes. Deinen ersten Feind hast du mit vierzehn Jahren getötet.“ Sie lächelte durch ihre Tränen hindurch.

„Du hattest noch kaum Barthaare, die du über deinem toten Feind rasieren konntest, und hast deine Haut abgekratzt, um unseren Sitten zu folgen.“ Ihre Hand wurde fester. „Mit fünfzehn nahmst du Ania zur Braut, mit sechzehn verlorst du sie und deinen Sohn, als sie das erste Mal gebar. Zwei Jahre später siegtest du über die Räuber der Bructerer und durftest feierlich den eisernen Ring von deinem Finger ziehen. Dein Vater sagte, dass du der beste Kämpfer bist, den er je gesehen hat; er war stolz auf dich.“ Sie drückte seinen Arm. „Und auch ich bin stolz auf dich!“

Sie schwieg und blickte wieder in die Flammen, die Augen voller Tränen. „Zwei Jahre lang hatten wir Frieden.“

„Und dann kam Julius Civilis und berichtete von dem Aufstand in Rom.“

„Ja.“ Sie blickte wieder zu ihm auf. „Und davon, dass die Freiheit winkte.“

„Und jetzt herrscht Vespasian, Mutter.“

„Vespasian ist nur ein Mensch. Wir haben Tiwaz auf unserer Seite. Hast du die Prophezeiungen nicht gehört? Die Freiheit wird uns nicht in den Schoß fallen, wir müssen um sie kämpfen!“

Er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und blickte zu den Sternen empor. Wenn er nur ein Priester wäre und dort, in den Sternen, die Antwort lesen könnte! Er wollte kämpfen, Muskeln und Herz schrien danach. Nur im Kampf war er in seinem Element. Als Häuptling würde er sich auch mit anderen Dingen befassen müssen.

„Als Junge träumtest du davon, den Stamm zu verlassen und zu Marcobus’ Gefolge zu gehören“, sagte seine Mutter leise.

Überrascht blickte er sie an. Konnte sie Gedanken lesen? Sie berührte zärtlich sein Gesicht. „Du redetest nie davon, aus Treue zu deinem Vater, aber er und ich, wir wussten es. Atretes, dein Schicksal ist ein anderes. Ich las die Zeichen bei deiner Geburt. Du wirst dein Volk zur Freiheit führen.“

„Oder in den Tod“, sagte er grimmig.

„Viele werden sterben“, sagte sie feierlich. „Auch ich.“

„Mutter“, fing er an. Aber ihre Finger drückten seinen Arm fester und geboten Stille. „Es wird so kommen. Ich habe es gesehen.“ Ihre Augen blickten in unbekannte Fernen. „Rom wird deinen Namen kennen. Du wirst kämpfen wie kein anderer der Chatten und über alle Feinde triumphieren.“ Ihre Stimme war fremd und fern geworden. „Ein Sturm wird das Römische Reich zerstören. Von Norden kommt er, von Osten und von Westen, und du bist in ihm. Und eine Frau ist da, mit dunklen Haaren, dunklen Augen und fremden Sitten, und du wirst sie lieben.“ Sie schwieg; es war, als erwache sie aus einem tiefen Schlaf.

Atretes’ Herz hämmerte. Nur wenige Male hatte er seine Mutter so erlebt, und jedes Mal hatte es ihn kalt überlaufen. Bei jeder anderen hätte er solche Worte als Tagträume abgetan. Aber seine Mutter war eine geachtete Seherin, einige verehrten sie wie eine Göttin.

Ihr Blick wurde wieder klar. Sie atmete aus und lächelte matt. „Du musst dich jetzt ausruhen, Atretes“, sagte sie. „Du musst bereit sein für das, was vor dir liegt.“ Sie schaute in die glühende Asche des Totenfeuers. „Das Feuer ist fast aus. Lass mich mit Hermun allein.“ Ihr Gesicht glühte in dem flackernden Widerschein golden.

Erst nach Stunden schlief Atretes ein. Als er bei Tagesanbruch aufstand und aus dem Langhaus trat, war seine Mutter dabei, die Gebeine des Vaters aus der Asche zu sammeln und zum Begräbnis in ein Tongefäß zu legen.

Bevor es Mittag war, starben vier weitere Männer an ihren Wunden, und vier neue Totenhäuser wurden gebaut. Dann brachte man Atretes die Nachricht, dass man einen Deserteur gefangen hatte. Atretes wusste, dass die Männer erwarteten, dass er Gericht über den Mann hielt. Es fiel ihm schwer, gerade bei jemandem wie Wagast.

Die Männer versammelten sich im Eichenhain; der Rat saß bei dem heiligen Baum. Die kühle, feuchte Nachtluft trug das Quaken der Frösche und die Rufe der Eulen herüber. Atretes hielt sich abseits; er hoffte, dass die Wahl auf Rod oder Holt fallen würde. Sie waren tüchtige Männer, älter als er. Gundrid, der Priester, holte die heiligen Bilder aus dem hohlen Stamm der Eiche und legte sie auf die unteren Äste. Unter Gebeten und Anrufungen wickelte er die goldenen, mit eingeritzten Bildern bedeckten Hörner aus und hielt sie hoch.

Er ließ sie wieder sinken. Atretes rührte sich nicht. Langsam wanderten die blassblauen Augen des Priesters von einem Mann zum anderen, bis sie zu ihm kamen. Atretes’ Herz hämmerte und ihm brach kalter Schweiß aus. Der Priester schritt auf ihn zu. Nur der Priester und der Häuptling durften die heiligen Bilder und die großen Hörner berühren.

Der Priester hielt Atretes die Hörner hin. Auf dem einen sah man das Bild eines dreiköpfigen Mannes, der eine Axt hielt, und einer Schlange, die ihr Junges nährte; das andere zeigte einen gehörnten Mann mit einer Sichel, der eine Ziege führte. Atretes wusste: Berührte er die heiligen Hörner, dann erklärte er sich damit zum neuen Häuptling. Schon begannen die Männer ihm zuzujubeln und ihre Speere zu heben.

Er atmete tief durch, legte seinen Wurfspieß ins Gras und streckte seine Hände aus. Gut, dass sie nicht zitterten. Der Priester legte die heiligen Hörner hinein. Atretes stand auf, die Hörner hoch erhoben. Die Männer riefen laut und schüttelten ihre Speere. Mit lauter, tiefer Stimme rief Atretes Tiwaz an.

Der Priester zündete die Weihrauchlampen an. Atretes trug die Hörner zum Altar, legte sie nieder und kniete sich hin, um den Segen des Priesters zu empfangen. Gundrid bat Tiwaz, den neuen Stammeshäuptling zu führen, ihm Weisheit und Kampfeskraft zu geben. Mit heißem Gesicht hörte Atretes zu, wie der Priester um eine neue Frau und Fruchtbarkeit für ihn bat.

Als Gundrid gebetet hatte, erhob sich Atretes wieder und nahm den Dolch, den er ihm hinhielt. Mit einem raschen Schnitt öffnete er eine Ader an seinem Handgelenk. Schweigend hielt er den Arm hoch und ließ sein Blut als Opfergabe über die heiligen Hörner rinnen. Gundrid reichte ihm ein weißes Tuch, um das Blut zu stillen. Atretes wickelte es sich fest um den Arm, dann band er das Lederband an seiner Hüfte auf, an dem der kleine Beutel hing, den seine Mutter ihm als Opfer für die Götter mitgegeben hatte. Der Priester schüttete den Inhalt auf die Weihrauchlampe. Die kleine Flamme zischte und explodierte in einem rot-blauen Feuerwerk. Die Männer hielten erschrocken den Atem an.

Ein süßlicher, schwerer Geruch verbreitete sich. Gundrid schwankte stöhnend hin und her. Dann hob er die Hände; ekstatische Laute kamen über seine Lippen, die nur Tiwaz und die Waldgötter verstanden. Sie führten Atretes erneut zum Altar. Er kniete und küsste die Hörner, während die Priester sich mit heiligen Messern die Haut einritzten und ihr Blut zum Segen über ihn sprengten.

Sein Herz schlug schneller und schneller, der Atem kam in kurzen Stößen. Bilder von geflügelten Drachen und kämpfenden Flammenkörpern gaukelten in der Weihrauchwolke. Er warf seinen Kopf zurück und schrie, als wolle er zerbersten. Wieder und wieder hallte seine dröhnende Stimme durch den Wald.

Gundrid kam zu ihm und legte ihm die Hände auf. Sie brannten wie Feuer. Atretes ließ ihn das Zeichen auf seiner Stirn anbringen. „Trink“, sagte Gundrid und hielt ihm einen silbernen Becher an die Lippen. Atretes leerte ihn. Sein Herz verlangsamte seinen donnernden Takt. Mit Blut vermischten Met hatte er getrunken.

Es war geschehen; er war der neue Häuptling.

Er erhob sich und nahm den Ehrenplatz ein. Grimmig stand er vor seiner ersten Aufgabe: einen seiner ältesten Freunde hinrichten zu lassen. Sie zerrten Wagast vor den Rat und warfen ihn vor Atretes zu Boden. Das Gesicht des jungen Stammesbruders glänzte vor Schweiß, der Mund zuckte nervös. Atretes betrachtete ihn; Wagast hatte seinen Schild und Spieß einen Monat vor ihm bekommen.

„Ich bin kein Feigling!“, rief Wagast verzweifelt. „Der Kampf war verloren! Atretes, ich sah deinen Vater fallen. Die Bataver rannten schon in den Wald.“

„Er hat seinen Schild weggeworfen“, sagte Rud. Sein Gesicht wirkte hart im Schein des Feuers. Ein schlimmeres Verbrechen gab es nicht für einen Mann, egal wie jung und unerfahren er sein mochte.

„Er wurde mir aus der Hand geschlagen!“, schrie Wagast. „Ich schwöre es!“

„Versuchtest du, ihn wiederzubekommen?“, fragte Atretes.

Wagasts Augen zuckten zur Seite. „Ich kam nicht heran.“