Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

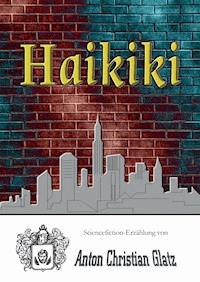

Haikiki, eine Stadt der Zukunft: Roboter, Cyborgs, Mutanten und Strahlengeschädigte prägen das Bild. Jeder ist Doppel- und Dreifachagent und kocht doch in Wirklichkeit sein eigenes Süppchen. Carlos ist einer der wenigen Menschen, so wie wir sie kennen (Oldies). Er hat das Bedürfnis, in einer extrem kafkaesken, unberechenbaren Gesellschaft, auf die er keinen Einfluss hat, trotz allem seinen eigenen Weg zu gehen. Haikiki wird von einem Collegium regiert, dessen Mitglieder an nichts anderem als ihrer Unterhaltung (dem „Großen Spiel") interessiert sind. Der Zufall spielt Carlos ein altertümliches Papier in die Hände, das in codierter Form den Ausgang aus dem Großen Spiel beinhaltet. Weil sich das Collegium dieser Unterlage bemächtigen will, beginnt sein größtes Abenteuer. Eine Achterbahnfahrt durch ein extrem bizarres Universum, in kompromisslos transrealistischer Technik geschrieben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 269

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

No future in the future

An der Rezeption nahm Carlos den Zimmerschlüssel entgegen und machte sich auf in Richtung siebter Stock, Zimmer 797. Er ging den Flur entlang, zwischen Zimmern, die sich unpersönlich nummeriert in regelmäßigen Abständen links und rechts befanden. Ein makelloser Spannteppich mit exotischen Motiven dämpfte seinen Schritt. Kein Mensch war zu sehen, aus keiner Türe drang ein Laut. Spärliche Möbel standen blitzblank geputzt und sorgsam aufgeräumt in einer Ecke. Wohin Carlos auch sah, alles war sauber, fast schon steril. Zwischendurch gelangte er an eine Glastüre, hinter der sich wieder gleich aussehende Gänge im rechten Winkel verzweigten.

Er glaubte wohl zu wissen, wo sein Zimmer lag, und so wähnte er sich auf dem rechten Weg, doch fiel es ihm zunehmend schwerer, sich zurechtzufinden. Carlos meinte irgendwann, der Gang wolle kein Ende nehmen… Als er sich umdrehte war die Rezeption verschwunden, hinter all den Ecken, die er inzwischen passiert hatte. Beim besten Willen hätte er nicht mehr sagen können, wo die junge, sympathische Frau zu finden war, die ihm vorhin den Schlüssel ausgehändigt hatte. In der Tat, es gab kein Zurück mehr…

Nach dem Gang kam ein Lift, mit dem er fast geräuschlos einige Stockwerke fuhr. In einer der wenigen Sitzecken saß ein Mann, der gelangweilt in einer Monatszeitschrift blätterte. Danach ging es weiter durch eine der Glastüren, die alle gleich wirkten. Deshalb fiel es Carlos nach einiger Zeit schwer, zu beurteilen, ob er hier nicht schon einmal gewesen war. Gang reihte sich an Gang, gelegentlich unterbrochen von einer der stets gleich aussehenden Glastüren, und selbst der Lift schien Carlos seinem Zimmer nicht näher zu bringen.

Ohne es zu bemerken verlor sich der Mann in diesem unpersönlichen, künstlichen Labyrinth aus Gängen, Glastüren, Liften und Zimmertüren, die alle nicht die seine waren. Mal bog er links um die Ecke, mal rechts, benützte den Lift, zwischendurch eine der Treppen… Bewegte er sich Richtung Westen, Norden? Oder doch Osten? Er hatte schon lange die Orientierung verloren; er ging einfach. Mit der Zeit fühlte Carlos nur mehr das Pochen des Blutes in seinen Adern, die Wände schienen im Rhythmus seines Herzschlages bedrohlich näher zu rücken. Bumbum-Bumbum-Bumbum. Noch immer reihte sich ein Gang an den anderen, ohne Aussicht auf ein Ende… Bumbum-Bum… Und wieder ein Lift… Bumbum… Und noch eine Glastüre… Bumbum… Bumbum…

Endlich war es so weit. Wie aus tiefer Trance erwachend, fand sich Carlos schlagartig vor einer Tür mit der Nummer 797. Carlos öffnete – und fiel. Hinter der Tür war das Haus eingebrochen. Während des Fluges verwandelte er sich in eine Feder, die ohne Eile und leicht schaukelnd an einer alten, verfallenen Innenmauer aus Tonziegeln zu Boden fiel. Gelegentlich schien es, als würde sich die Feder auf einem der zahllosen, halb verwitterten Mauervorsprünge verfangen oder in einem der kleinen, vertrockneten Grasbüschel, die idyllisch zwischen den Ziegeln nisteten.

Doch letzten Endes langte sie samtweich unten an. Dort verweilte sie geraume Zeit. Aus Sekunden wurden Minuten, aus Minuten wurden Stunden, aus Stunden Tage. Nach Wochen begann es zu regnen, nach Monaten zu schneien. Noch immer lag die Feder da, kein Wind hatte sie, geschützt hinter der Mauer, verweht. Jahre zogen ins Land, lange Jahre, die Feder verwitterte… Sie löste sich gleichsam in ihre Bestandteile auf. Dann versickerten ihre Moleküle im Boden, wurden eins mit ihm…

Als sich der Nebel der Jahrhunderte langsam lichtete, vertrieb Carlos mit einigen tiefen Atemzügen das erdenschwere Gefühl in seiner Lunge. Ein paar kreisende Bewegungen mit den Armen und Beinen brachten den Kreislauf wieder in Schwung. Carlos ging zum Fenster und öffnete es weit. Ruhig sog er tief die kühle Nachtluft ein. Die typischen Geräusche einer Großstadt unter dem psychedelischen Teppich verschiedener Lichter drangen gleichmäßig auf ihn ein.

Dann setzte sich Carlos auf die Bettkante und wartete den Morgen ab. Zähflüssig wie eingedickter Honig machte sich das Morgengrauen über der Skyline breit. In der Zwischenzeit tropfte ein Wasserhahn im Hintergrund: klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack… klack…

Wenig später fand sich Carlos im Bus der Linie 9 wieder. Dicht gedrängt fuhren ihm unbekannte Leute wie jeden Morgen zu ihrer Arbeit. Darunter ein paar Schulkinder, die den sitzenden Fahrgästen den Geruch ihrer ungeputzten Zähne ungeniert ins Gesicht atmeten. Zwischen dem Regierungsviertel und dem Hafen sahen plötzlich alle Carlos an. Dieser wusste nicht, warum. Der Fahrer lenkte den Bus sogar mitten zwischen zwei Haltestellen an den Straßenrand, um sich umdrehen zu können.

Dem Herrn links neben Carlos liefen dicke Schweißperlen über sein krankhaft blasses Gesicht. Wo doch der Morgen frisch war, wie meist um diese Jahreszeit! Täuschte es oder sah er tatsächlich Carlos mit einer Mischung aus Vorwurf und Angst an? Carlos stieg aus.

Gegen Mittag betrat er wieder sein spärlich eingerichtetes Dachappartement. Wie lange hatte er doch vor vier Jahren nach einer Mansarde gesucht, bis er diese gefunden hatte! Doch heute wollte Carlos sich von ihr trennen; noch zu dieser Stunde wollte er ausziehen und… Wenn auch sonst ihn alles davon abhalten wollte, heute sollte es keine Macht mehr über ihn haben.

Unverzüglich packte er seine wenigen Habseligkeiten in einen Koffer und begab sich nach unten.

Um dem Hausmeister Bescheid zu sagen, stellte er den Koffer vor dessen Wohnungstüre ab und klingelte. Die Frau des Hausmeisters öffnete ihm in Pantoffeln und Morgenrock, so wie üblich. Mit einer Miene, die sie für ein freundliches Lächeln hielt, sagte sie: „Guten Tag, Carlos, kommen Sie doch herein!“

Als Carlos die Hausmeisterwohnung verließ, war sein Koffer verschwunden. Er suchte zwar im ganzen Flur und im Lift – der Koffer tauchte nicht mehr auf. Da hegte er einen Verdacht. Der Koffer wird doch nicht…?! Eilends kehrte er in sein Appartement zurück. Tatsächlich, da fand er seine Kleider wieder in den Kasten eingeräumt, so als sei nie etwas geschehen! Die Zahnbürste im Glas, daneben sein Bernsteinkamm mit den zwei fehlenden Zacken. Der Koffer lag verstaut unter dem Bett, wo er immer gewesen war.

Es war nicht gelungen…

Sich wieder einmal mit seiner Situation abfindend, beschloss Carlos, an den Strand zu gehen, schließlich war es ein schöner, heißer Sommertag. Auf dem Weg dahin musste er durch die Altstadt. Als er eine Abkürzung durch die extrem schmale, wie gewöhnlich menschenleere Herrengasse nahm, näherte sich ihm eine merkwürdige Gestalt. Scharf zeichnete sich die dunkle Silhouette eines Mannes am anderen Eingang der Gasse vom helleren Hintergrund ab. Während die Gestalt herankam, bemerkte Carlos, dass sie am rechten Fuß hinkte. Dadurch bewegte sich der Oberkörper in geradezu grotesker Weise hin und her, sodass die Gestalt fast die ganze Breite der Gasse für sich beanspruchte. Carlos drückte sich in einen Hauseingang.

Während des Vorübergehens erkannte er eine Schandmaske auf dem Kopf des Mannes, die das Gesicht vollständig verdeckte. Nachdem der Mann stöhnend vorbeigewankt war, entdeckte Carlos die Spuren einer dunklen Flüssigkeit, die aus dem schmutzigen Verband am rechten Fuß gesickert war.

Eine halbe Stunde später kam das Meer in Sicht. Am Strand befand sich eine einzige Frau – sehr ungewöhnlich für diese Tageszeit. Sie lag mit dem Gesicht in Richtung offene See und ließ sich bräunen. Ihr Körper war wundervoll geformt, so viel konnte Carlos bereits von Weitem erkennen. Während des Näherkommens studierte er das Bild dieser Frau mit dem ruhigen Ozean im Hintergrund und einem Schiff weit draußen am Horizont. Ein leichter Wind bewegte ihr Haar spielerisch (flüssiges Gold in der Sonne). Ob er wollte oder nicht, diese Frau weckte ein männliches Begehren in ihm.

Kaum war Carlos herangekommen, drehte sich die Frau um. Kameras, geschickt als menschliche Augen getarnt, blickten ihn emotionslos an. Da öffnete die Frau den Mund und eine unpersönliche, leicht metallische Computerstimme mit femininer Einfärbung fragte Carlos: „Guten Tag. Wollen Sie Kontakt mit mir aufnehmen?“

Nein, Carlos wollte nicht mehr. Er war nicht in der Stimmung, mit einer Cyborgfrau zu flirten. Er drehte sich um und suchte sich einen lauschigen Platz am Ufer, während die Cyborgfrau ihre neueste Meldung in das allgemeine Spinnennetz der Information einspeiste.

Eine Schäferhündin fand ihre Käfigtüre offen. Vorsichtig äugte sie umher, doch da niemand anwesend war, wagte sie sich hinaus. Im Gang lag eine Puppe mit verrenkten Gliedern, über die sie hinwegstieg. Auch die Haustüre war offen. In misstrauisch geduckter Haltung schlich die Hündin langsam in den Hinterhof. Dieser war auf der rückwärtigen Seite durch einen windschiefen, kaum mannshohen Bretterzaun mehr symbolisch als wirklich abgeschlossen. Auf der anderen Seite befanden sich zwei Männer, die, so rasch sie konnten, zum Bretterzaun liefen. Der eine bezwang den Zaun mühelos, der andere blieb mit seinem Jutesack einen Augenblick hängen. Das genügte bereits, um den morschen Zaun einfallen zu lassen. Die Hündin lief ihnen hinterher. An den Zaun schloss sich eine kleine Seitengasse an, flankiert von den typischen, heruntergekommenen Häuserzeilen der Mutantenviertel. Die Gasse mündete in eine breite Hauptstraße, die wie in einem endzeitlichen Szenario verlassen wirkte. Außer den zwei Männern, hinter denen die Hündin lief, ließ sich keine Menschenseele blicken. Ein böiger Wind schlug da und dort einen morschen Fensterladen mit einem knarrenden Geräusch auf und zu. Er wehte alte Zeitungen sowie sonstigen Unrat gleichmäßig über die Risse des Asphalts…

Noch während die beiden Männer offensichtlich ratlos auf dem Gehsteig standen und sich orientierten, kam die Hündin heran. Doch was war das…? Plötzlich sah sie, wie rund siebzig Meter vorne links ein Polizeiwagen vorsichtig pirschend aus einer Nebenstraße fuhr. Winselnd zog sie sich zurück. In wenigen Stunden würde es Nacht sein…

Seit vor über hundert Jahren die ersten groß angelegten Gen-Eingriffe an Menschen durchgeführt worden waren, gab es jede Menge gentechnologisch manipulierte, mehr oder weniger menschliche Individuen, so genannte „Mutanten“. Die allermeisten der frühen Eingriffe stellten sich jedoch auf längere Sicht als Misserfolge heraus. Unabsehbar waren die Folgen: Kinder mit nur einem Ohr, das dafür übergroß, wurden geboren oder mit drei Augen, zwei davon blind. Missgebildete Extremitäten waren gang und gäbe. Weil sich die Mutanten frisch-fröhlich untereinander vermehrten, stellte sich bald ein Schneeballeffekt ein, der sich bereits nach einer Generation jeder obrigkeitlicher Kontrolle entzog.

Aber nicht nur körperliche Monstrositäten griffen mit der Gier eines Krebsgeschwulstes um sich, sondern auch jede Menge charakterliche bzw. seelische Defekte. Zum Beispiel Mütter mit extrem gestörten Beziehungen zu ihren Kindern, bindungsunfähige Männer ohne das geringste Interesse an Sex und Ähnliches. Im Eiltempo füllten sich die psychiatrischen Anstalten mit Charakterkrüppeln aller Art. Die geschlossenen Anstalten schossen aus dem Boden wie die Pilze nach einem erquickenden Sommerregen.

Dazu kamen die Strahlengeschädigten, die mitunter ebenfalls ein Leben fristeten, das nur mehr am Rande mit einer menschlichen Existenz zu tun hatte. Aus dieser Misere kam in der Regel nur der heraus, der über das Geld verfügte, einen beschädigten oder missgebildeten Körperteil durch einen künstlichen, dafür funktionsfähigen ersetzen zu lassen. Das Ergebnis dieser Entwicklung war die große Masse der zumindest leicht gentechnologisch Geschädigten mit im Extremfall sogar mehr als weniger künstlichen Körperteilen. Menschliche Wesen mit biosynthetischen Komponenten stellten so binnen weniger Jahrzehnte die deutliche Überzahl in der Bevölkerung.

Schon bald hatten sich Gettos gebildet, in denen Mutanten und Strahlengeschädigte ihr oft mehr als nur merkwürdiges Dasein fristeten. Ihnen standen die reinen Cyborgs gegenüber, die sich aus den Reihen der Privilegierten rekrutierten. Sie hatten die finanziellen Mittel, sich Gesundheit, Schönheit und einen zum Teil perfekten Körper zu erkaufen. Sie waren nicht auf die billigen Imitate angewiesen, auf die die übrige Bevölkerung zurückgreifen musste. Wirbelsäulen aus langlebigem Kunststoff, synthetisches Bindegewebe oder künstlichen Augen in einer Farbe nach Wunsch und dergleichen waren der untere Standard in Cyborgkreisen. Mehr noch, die Anzahl an biosynthetischen Körperteilen hatte Prestigewert.

Neuerdings war es bei den Cyborgdamen sogar in Mode gekommen, sich eine künstliche Vagina einpflanzen zu lassen, die sich beim Geschlechtsakt vollautomatisch an Größe und Form des eindringenden männlichen Gliedes anpasste. Die Hersteller garantierten erstklassige Orgasmen oder Geld zurück. Empfängnisverhütung bei Bedarf diskret per Knopfdruck…

Jene Menschen hingegen, die so waren wie früher, hatten bereits Seltenheitswert und wurden daher sogar manchmal als „Oldies“ bezeichnet. Mehr noch, gelegentlich wurden sie von den Cyborgs oder den Mutanten angefeindet. Die Cyborgs waren es gewöhnt, sich als die Krone der Schöpfung zu sehen. Sie betrachteten einen Oldie nicht wertneutral als Außenseiter, sondern abwertend als exotisches Fossil. Ohne echte Überlebenschance war er eigentlich bereits auf dem Weg ins Museum. Waren doch sie, die Cyborgs, die vorderste Front der Evolution und alles andere ein Blick in die schauderlichen Irrwege und Abgründe der Evolution! Aber durchaus berechtigt sprach man in Cyborgkreisen offen darüber, dass die Oldies ohnehin in wenigen Generationen endgültig Geschichte sein würden…

Für Mutanten hingegen war ein Oldie einer, der „es noch vor sich hat“. Da man nie wissen konnte, ob sich der Betreffende nicht über kurz oder lang unter die Cyborgs mischen würde, begegnete man diesen Außenseitern grundsätzlich mit Misstrauen. Carlos zählte zu den Oldies.

Carlos saß weitab von der Cyborgfrau am Strand und öffnete die „Oldie-Times“, das Insiderblatt für alle, die es noch vor sich hatten. Aufmerksam las er die Schlagzeilen: „Strahlenregen über Ikatau“, „Frau erschießt endlich Ehemann“, „Hungersnot in Hongotau“, „Das Aussterben der Oldies“, „Kriegsgefahr in Australien zwischen Cyborgs und Mutanten“ und so weiter. Im Lokalteil war ein Bericht über das „Pueblo“, ein traditionsreiches Café. Es war kurz nach dem Madagaskarkrieg, der dem Staat so viele Helden beschert hatte, eröffnet worden. Damals war das „Pueblo“ schnell zu einem Treffpunkt der Kriegsveteranen und damit langfristig zum Insidertipp geworden. Seither erfreute es sich gleich bleibender Beliebtheit, nicht zuletzt dank seines Seetangschnitzels, das wegen seines Preis-Leistungsverhältnisses stadtbekannt war.

Auf plumpe Weise vertraulich grinsend schob der Kellner Carlos ein undefinierbar riechendes Gebräu, das der Speisekarte zufolge echter indischer Tee sein sollte, kommentarlos auf das runde Tischchen. Was es wirklich war, konnte außer Smutje, dem Koch zwischen seinen Töpfen nebenan, keiner wissen. Carlos schenkte dem Kellner keine Beachtung und las weiter in seiner „Oldie-Times“.

Als der Kellner das dritte Mal auf dem Weg zur Schank vorbeigehen musste, legte er achtlos eine Stoffserviette zerknüllt vor Carlos neben die inzwischen leer getrunkene Teetasse. Während der Gast sich in das Weiß der Serviette vertiefte, blähte sich das Tuch auf und entpuppte sich als Segel auf dem Fockmast der „Beowulf“, die gerade durch den Pazifik segelte. Vermutlich war die Besatzung wieder auf der Suche nach Abenteuern.

Die Beowulf war ein dreimastiger Schoner, der von einer skurrilen Mannschaft für den Waffenschmuggel und vergleichbare Geschäfte verwendet wurde. Da war zum Beispiel Smutje, der Koch. Nicht nur, dass er es verstand, aus allem, was sich fand, sei es morsches Segeltuch oder alte Haifischflosse, etwas Schmackhaftes zuzubereiten, nein, Smutje war auch leidenschaftlicher Astrologe. Dadurch avancierte er darüber hinaus zum Lebensberater der Crew.

Dann gab es den Steuermann namens Ben, ein hünenhafter Schwarzer aus Ghana. Ben war nicht nur mit einer geradezu beispiellosen Körperkraft ausgestattet, sondern war auch der Heilkraft der Kräuter kundig. Andere alternative Heilverfahren waren ihm ebenfalls geläufig. Daher war er außerdem so etwas wie Schiffsarzt. Umgehend war er zur Stelle, war einer der Matrosen von den anderen wegen Flatulenz in seine Kabine gesperrt worden. Oder es galt, einen verstauchten Finger zu schienen. Wie Ben seine Heilungen zuwege brachte, wussten oft nur die Götter und selbst die waren sich oft nicht sicher.

Alfons, von allen liebevoll „Obermaat“ genannt, war eigentlich Söldner. Aber da er im Laufe der Jahre für diesen Beruf zu alt geworden war, ging er ins „Ausgedinge“, wie er selbst es immer wieder ironisch ausdrückte. Alfons war Spezialist in Sachen Waffen aller Art, ein hervorragender Schütze und Sprengstoffexperte. Liebevoll sorgte er für einen Papagei, der seinen Käfig in einer windgeschützten Stelle des Mannschaftsraumes hatte. Schon bald war ihm das Ausgedinge zu langweilig geworden. Getreu dem Spruch „Müßiggang ist aller Laster Anfang“ zog es ihn zum Computer und zum allgemeinen Spinnennetz der Information, wo er binnen Kurzem als Hacker eine steile Karriere machte. Seine Hauptaufgabe auf der Beowulf war demzufolge die Überwachung der Elektronik. Dieser Tätigkeit widmete er sich stets mit Liebe und Hingabe, wie es vermutlich in seinem Nachruf stehen würde.

Nicht zu vergessen Willi, der siebzehnjährige Kajütenjunge, bewaffnet mit einem Stilett und einem listigen Verstand, der sich oft genug schon als die stärkere Waffe erwiesen hatte. Naturgemäß war er für die Unmenge an leichteren Arbeiten auf dem Schiff zuständig. Das hatte ihm auch den Spitznamen „Hausmeister“ eingetragen. Da er sich seine Arbeit mit viel taktischem Geschick einteilte, fehlte es ihm selten an Freizeit. Zumeist den neuesten Gassenhauer pfeifend, schrubbte er das Deck oder erweckte wenigstens den Eindruck, er täte dies. War im Lagerraum eine Glühbirne auszuwechseln oder eine Türklinke abgebrochen, schon hieß es: „Hausmeister!“ und Willi war dienstbeflissen zur Stelle. In der Tat erwies er sich mit seinen Fertigkeiten und seinem fröhlichen Naturell als große Erleichterung für die übrige Mannschaft, sodass ihn niemand hätte missen mögen.

Last, but not least lebte Oscar, der Kapitän, auf dem Schiff. Oscar war durch und durch leidenschaftlicher Abenteurer. Ihn faszinierte die Gefahr, die er als Herausforderung empfand. In einer Hafenkneipe hatte er einmal zu vorgerückter Stunde in seinem Grogdusel verkündet, ein Abenteuer sei für ihn wie ein Mädchen, das er zu entjungfern gedenke. Seit über fünfundzwanzig Jahren fuhr er bereits auf den verschiedensten Meeren. Es gab kaum einen Hafen, in dem ein zwielichtiges Element der See seine Ware loswerden konnte, der ihm nicht bestens bekannt gewesen wäre.

Wenn die Männer der Beowulf guter Laune waren (und vor allem, wenn keine Küstenwachboote mehr zu befürchten waren), hissten sie nostalgisch die klassische Piratenflagge. Und auf dieser Fahrt war die Crew sogar sehr guter Laune. Sollte ihr neuester Auftrag doch einer ihrer einträglichsten werden… Träge wehte die schwarze Fahne mit dem weißen Totenkopf und den gekreuzten Knochen in der nicht mehr als mäßigen Brise. So fuhr die Beowulf hochschwanger mit einer tödlichen Last ohne besondere Eile Richtung Australien…

Hände griffen zu Telefonen, wählten Nummern. Stimmen murmelten über den Äther von einem Funkgerät zum anderen, Botschaften wurden übermittelt, teilweise dabei verstümmelt. Gerüchte und Vermutungen entstanden, verdichteten sich oder wurden wieder aufgelöst. Die Balance zwischen Heil und Unheil verschob sich auf der Oberfläche des schwingenden Spinnennetzes der Information.

Nach gut einer Woche Fahrt auf ruhiger See geriet die Beowulf aus buchstäblich heiterem Himmel in einen Sturm. Das Schiff explodierte in einem ekstatischen Taumel aus heulendem Wind und haushohen Wellen. Kapitän Oscar gelang es zu entkommen. Auf dem berühmten Brett, das alle Helden der Weltliteratur aus derartigen Lagen rettet, konnte er sich mühsam, aber doch über Wasser halten.

Nach zwei Tagen schwankender Reise wurde Oscar gegen Abend am Ende seiner Kräfte an die heimatliche Küste Haikikis geschwemmt. Wie froh war er, als er endlich den Sandstrand unter sich spürte! Minutenlang lag er einfach auf dem Rücken, atmete tief durch und genoss es, überlebt zu haben. Einfach nur leben; in diesen Augenblicken war es genug…

Oscar war fast erleichtert darüber, dass sich weit und breit niemand sehen ließ, denn so fühlte er sich ungestört. Das Letzte, was er jetzt brauchen konnte, waren unnötige Fragen. Auf einmal war ihm der Ozean keine tödliche Bedrohung mehr, bereit ihn jederzeit ohne Gnade und Barmherzigkeit zu verschlingen, was er ganz bestimmt mit seinen Kameraden von der Beowulf gemacht hatte. Statt dessen gefiel es Oscar, die auslaufenden Wellen des Salzwassers seinen Körper entlang zu spüren. Er fühlte sich gestreichelt.

Als er so in den Himmel starrte, wurde plötzlich ein Objekt in seine rechte Hand gespült. Es stellte sich als altmodische Zeichnung heraus, die durch verschweißtes, durchsichtiges Plastik vor dem Wasser geschützt wurde. Oscar sah ihm unverständliche Zeichen auf einem vergilbten, an den Rändern eingerissenen, Papier. Am ehesten erinnerte ihn die Zeichnung an einen Schatzplan, den er in einem historischen Film einmal gesehen hatte. Auch die Herkunft der Zeichnung war Oscar völlig rätselhaft. Es fehlten alle Hinweise. Aber egal, zurzeit hatte er Wichtigeres zu tun, als sich über angespülten Müll Gedanken zu machen. Achtlos steckte er den Gegenstand ein.

Auf dem warmen Strand erholte sich der Matrose bald einigermaßen, schließlich war er hart im Nehmen. Als er sich wieder bei Kräften fühlte und die Kleidung annähernd getrocknet war, machte er sich auf in Richtung Stadt. Unweit waren deren bunte Lichter zu erblicken und dienten ihm als Orientierung. Mit einem Büschel grünen Seegrases über dem rechten Ohr ging Oscar eine knappe Stunde später im Hafenstrich an Jenny Raffzahn vorbei.

Jenny Raffzahn, die eigentlich anders hieß, war Prostituierte. Ihren wirklichen Namen erwähnte sie nie und er interessierte auch niemand. Vor Jahren war sie zu einer der erfolgreichsten Bordellchefinnen des Hafenviertels aufgestiegen. Um genau zu sein, bis zu den Fundamentalistenkrawallen kurz nach dem Ende des Madagaskarkrieges. Bei den damaligen Unruhen waren Horden religiös fanatisierter Mutanten durch das verbotene Stadtviertel gezogen. In ihrer Hysterie zündeten sie im Namen der Gottgefälligkeit die Bordelle an, prügelten die Liebesdienerinnen krankenhausreif, usw. Kurzum, sie „mischten den Sündenpfuhl kräftig auf“, wie sie nachher mit Stolz verbreiteten.

Jenny stand damals versteckt in einer Seitengasse zwischen zwei überquellenden Müllcontainern. Mit geballten Fäusten, aber hilflos, musste sie zusehen, wie der Mob ihr Haus zuerst ausplünderte und dann auch noch anzündete. Sie glaubte ihren Augen nicht zu trauen, als man endlich Ordnung machte in ihrem Leben.

Von Stunde an hatte sie es erheblich schwerer. Zum einen war sie auch schon etwas in die Jahre gekommen, zum anderen musste sie trotz angegriffener Gesundheit wieder selbst die Kunden zufrieden stellen. Ihre Mädchen hatten nämlich beim großen Reinemachen (wie sich ein Fundamentalist im Fernsehen ausgedrückt hatte) durch die Hintertüre das Weite gesucht und waren nicht mehr aufgetaucht. Wollte Jenny Raffzahn überleben, musste sie sich wieder selbst auf der Straße stellen.

Wie in der Anfangszeit ihrer Karriere ergossen sich Ströme von Samen in ihren Unterleib, die Männer keuchten Jenny ihre Brunft ins Gesicht. Sie kannte wahrlich viele Männer, auch so genannte ehrbare, durchaus honorige Bürger, aber manche leider nur noch von früher, aus besseren Zeiten. Damals hatten die Kunden ihren knackigen Hintern weit und breit gelobt und noch wichtiger, finanziell honoriert. Nunmehr musste Jenny immer ausgefallenere Raffinessen in ihr ohnehin stolzes Angebot aufnehmen, um im beinharten Konkurrenzkampf mit den Kolleginnen neben ihr bestehen zu können. Schließlich war deren Angebot auch nicht ohne Reize. So wurde Jenny bald zum Geheimtipp aller verklemmten Neurotiker und Perverslinge.

Des Öfteren sah sie einen großen, hageren Mann in der Szene, über den ein unglaubliches Gerücht in Umlauf war. Aber, so munkelte man auch, er schaffe es ja sowieso nie… Dieser Mann hatte etwas Asketisches an sich. Jenny Raffzahn hatte weiß Gott keine Hemmungen, alles anzumachen, was wenigstens entfernt an einen Mann erinnerte. Selbst dem saturiertesten Spießer machte sie ungeniert ein Angebot: „Wie wär‘s mit uns?“, oder: „Na, geil, alter Junge?“, oder so ähnlich, aber bei Carlos war es, als würde ihr die Stimme versagen. Und auch Carlos gab seinerseits nie Interesse zu erkennen…

Wie ein bleierner Schwamm legte sich der Smog in der Dämmerung über Haikiki. Der Zufall hatte Carlos in ein ihm unbekanntes Stadtviertel, angrenzend an den Westfriedhof, verschlagen. An den Hauswänden befanden sich in etwa zweieinhalb Meter Höhe die Straßenschilder: Halbstockgasse, Dämmlichtstraße, Sumpfweg, Harald-Küster-Straße, total unbekannt… Eine ungemütliche Gegend, zumindest um diese Zeit… Egal, Carlos würde schon nach Hause finden.

Es wurde angenehm kühl und er beschloss, sich mit dem Heimweg Zeit zu lassen. Die Nacht schritt voran, und gegen Mitternacht gewahrte er durch Zufall, dass ihm offenbar mehrere Leute folgten. Irgendwann im Laufe der Zeit wurden es mehr und sie kamen immer näher…

Carlos wollte sie abschütteln und beschleunigte sein Tempo. Noch immer bewegte er sich in finstersten Gassen, von deren Namen er noch nicht einmal gehört hatte: Seideneckstraße, Laternenpfahlstraße, Fliesweg,…

Als er in die Mauerfelsgasse einbog, bemerkte er, dass es sich um eine Sackgasse handelte. Allerdings war er schon zu weit vorgedrungen, als dass er hätte umkehren können. Auch seine Verfolger, deren Anzahl inzwischen leicht ein Dutzend betrug, hatten den Eingang der Gasse bereits erreicht. Sie beanspruchten mittlerweile die gesamte Breite der Fahrbahn. In ihren Händen hielten manche Gegenstände, die wegen der schlechten Beleuchtung kaum zu erkennen waren. Sie näherten sich unaufhaltsam mit drohend anschwellendem Gemurmel…

Carlos stand vor einer Mauer aus massivem Granit, die die Gasse bis zu einer Höhe von mindestens fünf Metern unvermittelt unterbrach. Aha, deswegen hieß es also „Mauerfelsgasse“; nomen est omen. Aber das half jetzt auch nicht weiter. Fieberhaft suchte er nach einer Lösung. Als er die Mauer näher betrachtete, bemerkte er ein seltsames Phänomen. Wie von Zauberhand erschien eine geheimnisvolle Tür mit einer vorerst unleserlichen Handschrift. Erst als Carlos näher trat, gelang es ihm, das Wort „EXITUS“ zu erkennen.

In seinem Rücken begannen die Feinde zu laufen. Nur noch wenige Meter, pfeifend schwangen die Knüppel, Waffen wurden geräuschvoll entsichert, schon streckte der Mob die Hände aus… Bevor die Verfolger Carlos endgültig erreichten, begriff er blitzartig. Mit einem Hechtsprung warf er sich durch die Türe, die im gleichen Augenblick hinter ihm verschwand. Die Verfolger liefen mit voller Wucht auf den kalten Stein auf. Fluchend und schimpfend holten sie sich Beulen, zahlreiche Schrammen, einen verstauchten Fuß und eine mittelschwere Platzwunde.

Später Nachmittag am Bahnhof, Bahnsteig 7a. Während eine unpersönliche Stimme kaum verständlich durch den Lautsprecher tönte, wartete Carlos unbewegt, eine brennende Zigarette in der rechten Hand. Er blickte gelangweilt auf den Fahrplan. Dieser informierte in altmodischer Schrift auf gelblich verblichenem Hintergrund: Abfahrt 17.12 Uhr – Ankunft Ikatau: 18.45 Uhr – Ankunft Krakatau: 19.37 Uhr – Ankunft Hongotau: 21.04 Uhr. Dort lebte eine seiner Tanten.

Mit fast zehn Minuten Verspätung kam der Zug mit der Nummer TS 412 an. Carlos stieg ein. Mühsam kämpfte er sich durch die Reisenden am Gang hindurch, bis er in einem Raucherabteil einen freien Sitzplatz fand. Gepäck hatte er keines, ein Umstand, der die anderen Fahrgäste, zwei pausenlos plappernde ältere Cyborgfrauen, ein wenig stutzig werden ließ.

Carlos hatte keine Ahnung, wohin der Zug fahren würde, aber es kümmerte ihn auch nicht. Unverwandt blickte er aus dem verdreckten Fenster hinaus: Nebelfetzen, gelegentlich ein paar verschüchterte Tropfen sauren Regens, keine Spur von der Sonne, eine ungewöhnliche Stimmung um diese Jahreszeit. Der Zug setzte sich mit einem kleinen Ruck in Bewegung und rollte schneller werdend aus dem Bahnhofsgelände. Geraume Weile fuhr er durch verschiedene Viertel Haikikis, dem Stadtrand entgegen.

Langsam näherte sich die Bahn dem Horizont, wurde immer kleiner und verschwand letzten Endes an der Linie, an der sich Himmel und Erde trafen. Der Zug hinterließ ein Plakat an einer der Mauern in der Haupthalle des Bahnhofs, das die Strecke zeigte, die er soeben gefahren war. Mit gesenktem Kopf stand Carlos davor und dämpfte seine Zigarette im nächstbesten Aschenbecher aus.

Wieder war es nicht gelungen…

Als Jenny Raffzahn Oscar, den geretteten Seemann, sah, wunderte sie sich über die seltsame Erscheinung, die ein nasses in der Hand hielt wie andere einen Tennisschläger. Der – immer noch geschwächte - Matrose hätte sie beinahe angerempelt, als er wie ein Betrunkener an ihr vorüberwankte. Jenny rief ihm nach: „Du stinkst, alter Seebär!“

Ohne Erwiderung ging Oscar in die nächste Kneipe, das Pueblo. Sich nach einem freien Tisch umsehend, bemerkte er einen hageren, großen Mann, der in eine zerknüllte Stoffserviette auf seinem Tisch starrte. Als Carlos aufsah, erblickte er einen durchweichten Matrosen mit einem frischen Büschel Seegras im rechten Ohr ihm gegenüber. Doch er hatte gegen Gesellschaft nichts einzuwenden, wenngleich er sie auch nicht suchte.

„Guten Tag, ich heiße Oscar und gebe Ihnen eine wertvolle Schatzkarte, wenn Sie mich auf einen Imbiss einladen“, eröffnete Oscar mühsam grinsend die Konversation. „Mit Bargeld bin ich leider momentan nicht gesegnet.“

„Gut“, erwiderte Carlos amüsiert, „bestellen Sie einfach“

Er musterte seinen auffälligen Tischgenossen. Oscars Kleidung war durch sein Abenteuer ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die feuchten, schwarzen Haare hingen ihm wirr in die Stirn. Zum Glück hatte er sie kurz geschnitten, er hätte sonst wahrscheinlich Furcht erregend ausgesehen.

„Ein Sturm hat meine Seereise unterbrochen“, erzählte Oscar unaufgefordert, da er sich bemüßigt fühlte, seine ausgefallene Erscheinung zu erklären. „Soviel ich mitbekommen habe, bin ich der Einzige, der davongekommen ist. So weit fehlt mir nichts, aber ich fürchte, meine künstlichen Bandscheiben müssen so schnell als möglich repariert werden.“

Aha, ein Cyborg! Inzwischen hatte der Kellner Oscars Essen gebracht. Hungrig wie ein Wolf verschlang dieser sein Seetangschnitzel mit Lianensalat. Schmunzelnd sah ihm Carlos zu. Auf die Situation Rücksicht nehmend, verzichtete er darauf, sein Gegenüber in ein Gespräch zu verwickeln. Kaum war Oscar fertig, zog er zur Überraschung Carlos‘ ein in durchsichtigen Kunststoff eingehülltes Stück Papier aus der Hosentasche.

„Die Schatzkarte… Ich halte meine Versprechen immer“, erklärte Oscar. „Aber zeigen Sie es niemandem, es ist streng geheim.“

Carlos sah ihm unverständliche Zeichen auf einem vergilbten, an den Rändern eingerissenen Papier. Am ehesten erinnerte ihn die Zeichnung an einen Schatzplan, den er in einem historischen Film einmal gesehen hatte. Egal, zurzeit hatte er Wichtigeres zu tun, als sich über derlei Müll Gedanken zu machen. Achtlos steckte er den Plan ein.

„In Ordnung. Und jetzt gehen wir ins Krankenhaus“, sagte er abschließend. Carlos hielt zwar die angebliche Schatzkarte für einen Jux, aber es war ihm einfach zum Mitspielen zumute. Außerdem war ihm Oscar sympathisch. Er hätte Oscar auch ohne Gegenleistung eingeladen.

Es war inzwischen später Abend geworden, wie Carlos feststellte, als er mit seinem Gefährten auf die Straße trat. Am darauf folgenden Vormittag kamen sie in der Klinik an. Hier umfing sie eine desinfizierte, sterile Welt, die durch ihre ganze Hektik etwas Hypnotisches an sich hatte. Weiße Mäntel rauschten vorbei, spitze Gegenstände allenthalben… Skalpelle und Scheren glänzten im harten Licht der künstlichen Beleuchtung. Spritzen in den unterschiedlichsten Größen lagen zwischen keimfreiem Verbandsmaterial. Kaum unterdrücktes Gestöhne der kranken Menschen unter der Last schmerzhafter Therapien waberte gleichmäßig durch die Gänge und wurde nur lauter, wenn eine der Türen zu den Therapieräumen geöffnet wurde. Überall roch es betäubend nach Desinfektionsmittel. Auch die unpersönliche Funktionalität der hin und her eilenden Krankenschwestern drückte allem seinen Stempel auf.

Einer der Dienst habenden Ärzte hielt in seinem Büro eine Fotografie in der Hand. Auf ihr waren ein großer, hagerer Mann und ein offenbar durch allerlei Unbill in Mitleidenschaft gezogener Seemann zu sehen. Sie schritten auf den Gängen der Klinik. Wo wollten sie hin? Und was beabsichtigten die beiden dort? Kurz entschlossen nahm Dr. Wakonig eine Schere und schnitt den Seemann aus dem Foto. In diesem Augenblick drehte sich Carlos um und wunderte sich, wo Oscar geblieben war. Trotz eifrigen Suchens war er nicht mehr zu finden…

Schließlich und endlich ging Carlos nach Hause. Tagelang verließ er nicht mehr das Appartement. Gekleidet, als wollte er abreisen, verbrachte er Stunden, die ihm wie eine Ewigkeit erschienen. Er schlief sogar im Gewand auf seinem Bett.

Die Hände in den Manteltaschen vergraben, ging er ruhelos auf und ab… auf und ab… Eine Katze in dunkelgrauem Sommerfell schlich aus dem Appartement. Lautlos verschmolz sie mit der Mauer auf dem Flur. Noch immer ging Carlos auf und ab… auf und ab… Ein Glas Milch fiel vom Fensterbrett und verströmte seinen Inhalt auf dem Holzboden wie ejakulierter Samen im Unterleib einer Frau. Unentwegt ging Carlos auf und ab… auf und ab…

Vor dem Fenster draußen startete ein Sperling vom Ast einer Ulme und flog in Richtung Australien. Während des Fluges wuchs er zu ungeheurer Größe und kam als riesiger Adler, der den Großteil des Himmels bedeckte, Tage später in Australien an. Dort ließ er viele Dinge fallen, die auf den ersten Blick nicht zu erkennen waren. Wer staunend nach oben sah, musste zu seinem Entsetzen erkennen, dass es sich um Bomben handelte. Mit einem Pfeifen, das durch Mark und Bein ging, durchschnitten sie die Luft und rasten mit wachsender Geschwindigkeit auf die Erde zu. In diesem Moment gab es schon kein Entrinnen mehr…

Und Carlos ging immer noch auf und ab… auf und ab… Gelegentlich hielt er seinen Hut in der Hand und sah auf die Straße hinunter. Oft genug bemerkte er verdächtige Gestalten auf der anderen Straßenseite, die zu seinem Fenster hinaufsahen. Er nahm einen Pinsel und malte an die Wand: Keine Zukunft, Sackgasse, Hilfe!!!

Carlos drehte das Radio auf. Nach ein paar belangloser Takte edelkitschiger Cyborgmusik unterbrach die Sprecherin das Programm: „Achtung! Dringende Warnung vor einem Strahlenregen! Aus dem Nordwesten nähert sich eine schwere Regenfront, die mit Radioaktivität unbekannter Herkunft kontaminiert ist. Zum Glück wird der Niederschlag mit einer Substanz verunreinigt sein, deren Halbwertszeit bei rekordverdächtigen zwei Stunden liegt.“

Ihre Bezeichnung und was die Ursache für den Niederschlag war, hatte Carlos überhört, weil er sich auf der Toilette befunden hatte. Die Substanz würde extrem konzentriert sein und deshalb in kürzester Zeit tödlich wirken. Nicht, dass ein Strahlenregen an und für sich etwas Außergewöhnliches gewesen wäre, aber in der Gegend um Haikiki war ein solches Ereignis doch eher selten. Davon abgesehen war verstrahlter Niederschlag immer ein bedrohliches Ereignis.

Die Sprecherin fuhr fort: „Schließen Sie die Fenster und bleiben Sie die nächsten paar Tage unbedingt zu Hause. Überprüfen Sie Ihren Vorrat an Dekontaminierungstabletten. Weitere Anweisungen erhalten Sie in unserer Spezialsendung in zehn Minuten.“

Dann hörte Carlos die Radiosprecherin ihren Bericht mit der Ankündigung beenden: