10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Suche nach Heimat und Glück

Im Juni 1939. Die junge Hanna wird durch den Selbstmord ihrer Mutter aus der Bahn geworfen. Sie muss ihren Hof verlassen und in den Dienst fremder Leute treten. Der privaten Katastrophe folgt die politische: der Zweite Weltkrieg. Von einer Stelle wandert Hanna zur nächsten – auf der Suche nach Halt und Liebe. Heinrich Thies hat in eindringlichen Szenen das Leben seiner Mutter nachgezeichnet: ein ehrliches, entbehrungsreiches Leben zwischen Lüneburger Heide und Allermarsch.

Nach wahren Begebenheiten erzählt – vom Autor des Bestsellers »Alma und der Gesang der Wolken«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über das Buch

An einem Junitag im Jahr 1939 entdeckt die sechsundzwanzigjährige Hanna, dass ihre Mutter sich umgebracht hat. Sie findet sie erhängt auf dem Dachboden. Da ihr Vater ein halbes Jahr zuvor gestorben ist, steht die Bauerntochter nun ganz allein da. Sie muss ihren Hof in der Lüneburger Heide aufgeben und zieht als Magd von einem Dienstherrn zum anderen. Bis sie meint, endlich den Mann gefunden zu haben, mit dem sie glücklich sein kann. Doch dieses Glück währt nur wenige Monate. Der Krieg drängt sich auch in Hannas Leben und zwingt sie zu einem Neuanfang.

Über Heinrich Thies

Heinrich Thies, geboren 1953 als Bauernsohn in Hademstorf in der Lüneburger Heide, studierte Germanistik, Politik, Philosophie und Journalistik, war von 1989 bis 2015 Redakteur bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und trat als Autor von Biographien, Romanen, Sach- und Kinderbüchern hervor. 1991 wurde er mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet.

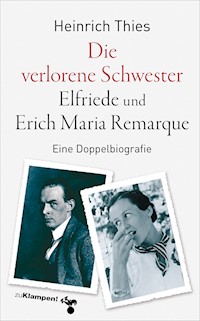

Im Aufbau Taschenbuch liegen von ihm bisher »Alma und der Gesang der Wolken« und »Die verlorene Schwester – Elfriede und Erich Maria Remarque. Die Doppelbiographie« vor.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Heinrich Thies

Hanna und ihr Weg durch die Weiden

Roman

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Zitat

Düstere Sommertage

In Stellung

Bei Maurermeister Buchtemann

Die Prinzessin von Ahlden

Die Magd wird zur Braut

Ins Bett einer Toten

Neue Hausgenossen

Ende einer Zugfahrt

Nun, Sturm, brich los

Mordnacht in Ahlden

Das Ende vom Lied

Warten

Bei Onkel und Tante

Nebelhagen

Hochzeit in Schwarz

Die Gespenster der Vergangenheit

Im Krankenhaus

Heimkehr

Neues Leben

Ein bisschen Spaß muss sein

Watt wutt da?

Der Kuhstall leert sich

Licht und Schatten

Es ist ein Schnitter

Zurück zum Hasenberg

Unsichtbare Besucher

Nachwort

Dank

Impressum

Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...

Für Lisa und Simon

Und dem Tod soll kein Reich mehr werden

Dylan Thomas

Düstere Sommertage

Wie war das mit der Abendsonne? War da noch ein rot glühender Ball am Himmel? Oder war sie schon untergegangen? Was haben die Vögel gesungen? Dass sie gesungen haben, steht fest. Denn es war ja Juni, ein Junitag im Jahre 1939. Bestimmt hat da eine Amsel auf dem Eichbaum gesessen und ihr Abendlied geflötet. Und weiter weg, klar, da war eine Singdrossel. Die hat der Amsel geantwortet. Auch Schwalben sind zwitschernd ums Haus gesegelt, ohne Frage.

Und warm ist es gewesen, ungewöhnlich heiß für Anfang Juni. Schwaden warmer Luft wallten über den Weg, als Hanna vom Melken nach Hause radelte. Die Kiefern am Wegesrand verströmten ihren harzigen Duft. Am Fahrradlenker klapperten Milchkannen und Melkeimer. Die Milch in den beiden Kannen schwappte und gluckste, während Hanna über das holprige Pflaster fuhr. Viel Milch für drei Kühe – wohl auch genug, um Hannas Mutter zu beruhigen. Immer hatte sie Angst, dass es nicht reichte, die gute, fromme Frau. Immer diese Angst. »Wir verhungern noch alle beide«, hatte sie am Abend zuvor erst wieder geklagt. »Was soll bloß aus uns werden?« Ihr graute vor der Zukunft. Alles drohte ihr über den Kopf zu wachsen. Die schwere Arbeit auf dem Feld. »Wie sollen wir das bloß schaffen, Hanna?«, fragte sie immer wieder. »Wer mäht uns das Korn? Wer spannt uns das Pferd vor den Pflug? Wer pflügt uns das Feld?«

Seit einem halben Jahr ging das nun schon so. Seit dem Tag, an dem Hannas Vater gestorben war. Schlimm war das für Hanna gewesen, ein tiefer Schmerz. Als hätte das Leben mit einem Schlag seinen Sinn verloren, als wäre alle Freude für ewig erloschen. Alle Spiegel hatten sie im Haus nach alter Sitte verhängt. Alle Uhren hatten sie angehalten, um die Zeit stillstehen zu lassen, zuerst die große Standuhr mit dem goldenen Pendel und dem dunklen Glockenschlag. Wie ruhig war es da im Haus gewesen, als dieses Ticketacke verstummt war. Man hatte die Stille förmlich hören können. Er war ja noch so jung gewesen: sechsundfünfzig. Wasser hatte er gehabt, Beine und Füße immer wieder geschwollen, das Atmen war ihm schwer gefallen, überall hatte sich das Wasser gestaut, auch in der Lunge. Da half kein Punktieren. Das Herz schaffte es einfach nicht mehr. Es war bitterkalt an diesem Januartag, als der Kleinbauer Karl Borgmann starb. Er war allein in seiner Kammer, als sein Herz zu schlagen aufhörte. Marie, seine Frau, war beim Geburtstagskaffee gewesen. Seine Tochter hatte er weggeschickt. Heu sollte sie holen – Heu aus der Scheune am Dorfrand. Heu für die Kühe und Rinder und den Schimmel, der den kleinen eisenbereiften Wagen über den gefrorenen Dorfweg gezogen hatte. Hanna war nebenher gegangen, die kräftige Frau, die mit ihren dunkelblonden, zum Dutt zusammengebundenen Haaren aussah wie Mitte dreißig, obwohl sie erst sechsundzwanzig war. Als sie zwei Stunden später mit ihrer Heufuhre zurückkehrte, war es still im Haus. Freundlich blickten seine toten Augen sie an. Seine Mund stand offen, als wollte er ihr noch etwas sagen.

»So nimm denn meine Hände und führe mich, bis an mein selig Ende und ewiglich«, hatten sie drei Tage später bei der Beerdigung gesungen. Keine Träne hatte sie vergossen, obwohl der Schmerz so groß gewesen war. Die Leute hatten sich gewundert. Aber es war einfach nicht ihre Art, nach außen hin ihre Gefühle zu zeigen. Außerdem hatte sie sich nichts vorzuwerfen. Sie hatte ja alles für ihren kranken Vater getan. Und schließlich war nach seinem Tod auch so viel zu tun gewesen. Das Vieh musste versorgt, ihre Mutter beruhigt werden. Und dann war ja auch noch die Beerdigung vorzubereiten: Haus putzen, Butterkuchen backen, mit dem Pastor sprechen. Den Toten hatten sie bis zur Beerdigung in der Schlafkammer aufgebahrt. Warum sollten sie ihn auch gleich aus dem Haus schaffen? Nur weil er nicht mehr atmete? Der lag ja da, als sei er eingeschlafen. Und es war so kalt, dass diese paar Tage dem Leichnam gar nichts anhaben konnten. Eisig war es. Wie erstarrt lag das Dorf unter der dünnen Schneedecke. Der Boden war so hart gefroren, dass es dem Totengräber nur unter größten Mühen gelang, ein Loch auf dem Friedhof auszuheben.

Aber jetzt ist es warm und immer noch hell, obwohl die Kirchturmuhr schon neunmal geschlagen hat. Immer noch flötet und trillert die Amsel in den schönsten Tönen. Sie sitzt auf Borgmanns Dach. Was macht die bloß für komische Töne? Das klingt ja fast, als wolle sie die Nachtigall nachahmen. Hanna verscheucht den schwarzen Vogel, als sie mit ihrer Milchkanne auf den Hof geklappert kommt. Sie schiebt das Rad in den Schuppen und wuchtet die Kannen an den Weg zur Milchbank, wo sie am nächsten Morgen vom Milchkutscher abgeholt werden, der schon in aller Frühe seine Pferde anspannt.

Das Gras ist feucht vom Tau, der Abendhimmel schwimmt blauviolett über dem Bahnhof auf der anderen Seite des Kornfeldes. Düster ist das Haus am Hasenberg, so düster, als schliefe schon alles hinter den rot geklinkerten Wänden und den heruntergelassenen Rollos. Müde tritt Hanna durch die große Dielentür mit den kleinen Fenstern – müde von einem langen Tag, der schon um vier Uhr morgens mit dem Melken begonnen hat und erfüllt gewesen ist vom Heuwenden. Hanna ruft nach ihrer Mutter. Keine Antwort. Küche, Stube, Kammer – alles so still. Zurück in die Diele. Niemand da? Nur die drei Schweine liegen im Stall. Grunzend schrecken sie auf. Hanna hört ihren eigenen Herzschlag, immer wilder pocht ihr Herz. Die Leiter zum Dachboden. Sie steigt hinauf. Sie entdeckt ihre Mutter, ruft sie an. »Mein Gott, Mama. Mama. Warum hast du das gemacht? Warum?« Doch sie erhält keine Antwort. Leblos baumelt die Angerufene an einem Dachbalken. Die Zunge hängt ihr aus dem Mund. Fliegen umsurren ihren Kopf.

»Gottes Wege sind unerforschlich«, predigt Pastor Trapp vier Tage später. Kein Wort des Vorwurfs. Kein Wort des Tadels. Schweres Leid habe Marie Borgmann niedergedrückt und um den Verstand gebracht, sagt der groß gewachsene Gottesmann. Eigentlich stehe es dem Menschen ja nicht zu, dem lieben Gott ins Handwerk zu pfuschen. »Aber keiner hat das Recht, einen andern zu verdammen.« Von weither scheinen diese Worte zu kommen, aber sie besänftigen Hanna. Sie hat Schlimmeres erwartet. Denn schließlich ist es ja nicht recht gewesen, was ihre Mutter getan hat. »Lasst mich gehn, lasst mich gehn. Dass ich Jesum möge sehn. Meine Seel ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu umfangen«, singt die Gemeinde. »Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name«, murmeln sie in der Friedhofskapelle.

Auch Hannas Lippen bewegen sich, doch kein Ton entfährt ihnen. Die Gedanken in ihrem Kopf drehen sich im Kreis: Wie konnte sie das tun? Wie konnte sie das bloß tun? Den Kälberstrick suchen, die Leiter hinauf, auf die Kornsäcke steigen, die Schlinge ziehen und um den Hals legen … Nein, nein, nicht weiter, nicht mehr. Hanna schließt die Augen. Dieser Sarg mit den Kränzen und Kerzen – alles viel zu schön, viel zu feierlich. Bilder steigen aus dem Innern auf. Und auf einmal muss Hanna sich zwingen, nicht laut loszulachen, als sie sich vorstellt, wie ihre Mutter da unter dem Dachboden baumelt. Wie ein Schinken. Aber nein, das ist doch nicht zum Lachen. Dieser Blick, diese aufgerissenen Augen. Ein einziger Vorwurf. War es recht gewesen, dass sie immer nur abgewinkt hatte, wenn ihre Mutter von ihren Sorgen sprach? Die Feldarbeit war wirklich zu schwer für die beiden Frauen gewesen. Und hätte sie nicht jemanden ins Haus holen müssen, wenn sie nicht selbst auf ihre Mutter aufpassen konnte? Sie hatte sie doch schon öfter mit dem Strick in der Hand erwischt. »Ick will nich verhungern, lieber häng ick mi up«, hatte sie immer wieder geklagt. Immer wieder diese Frage: »Was soll bloß aus uns werden?« Dabei bestand doch gar kein Grund zur Sorge. Drei Schinken hingen ja unterm Dach.

Einmal hatte Hanna den Strick sogar unter dem Bettkissen ihrer Mutter gefunden. »Du sollst dich was schämen«, hatte sie geschimpft. »Du machst alles bloß noch schlimmer mit deinen Verrücktheiten, du bringst uns noch alle auf den Kirchhof.« Aber die Worte hatten ihre Mutter nicht erreicht. Als wäre eine Mauer zwischen ihnen gewesen, eine Nebelbank. Immer weniger hatten die beiden Frauen miteinander gesprochen. Hanna hatte ja auch von morgens bis abends geackert. Und am Ende des Tages war sie immer so müde gewesen, dass sie gleich eingeschlafen war. Irgendwie hatte sie immer gehofft, es werde schon weitergehen, wenn sie nur ihre Arbeit machte – Arbeiten, die früher ihr Vater erledigt hatte, natürlich viel besser als sie. Sie war ja auch meistens allein gewesen. Auf ihre Mutter hatte sie nicht mehr zählen können in der letzten Zeit. Nur noch Dummheiten waren der eingefallen. Im März war sie mit einem Strick durchs Dorf gelaufen, um eine Kuh von der Weide zu holen. Dabei hatten die Kühe noch im Stall gestanden.

Hört. Die Glocken läuten. Die Totenglocken. Die Sargträger wuchten den Sarg hoch. Hanna folgt ihnen als Erste, wie es sich gehört, als einzige Tochter – gefolgt von den Onkeln, angeheirateten Tanten, Cousins, Cousinen, Nachbarn, Freundinnen. Erde zu Erde, Staub zu Staub.

Und das Leben ging weiter. Die Schweine mussten gefüttert, die Kühe gemolken werden. Es war an der Zeit, das Gras zu mähen und das Heu zu wenden und einzufahren, Fuhre für Fuhre, mit Pferd und Leiterwagen. Es war ja Juni, Beginn der Erntezeit.

Zum Glück stand sie nicht ganz allein da. Oltrogges halfen ihr. Schon Hannas Eltern hatten sich mit ihnen eine Wiese geteilt, sich gegenseitig bei der Feldarbeit und beim Schlachten unterstützt. Auch auf die Schröders konnte Hanna sich verlassen. Erst vor zwei Jahren war die Familie aus dem Ostenholzer Moor ausgesiedelt worden, weil Hitler und seine Leute dort einen großen Truppenübungsplatz bauen wollten. Viele hatten die über Generationen vererbte Scholle verlassen müssen, damit die Panzer Platz bekamen. Als Entschädigung für ihren Hof in der Heidmark hatten Schröders in Eickeloh eine kleine Abbauerstelle erhalten. Eines ihrer Felder lag am Hasenberg, direkt vor Borgmanns Haustür. So hatte man sich schnell kennen gelernt und lieb gewonnen. Wie Borgmanns waren auch Schröders fromme Leute und lebten arbeitsam ein eher zurückgezogenes Leben. Auch die Familienverhältnisse glichen sich: In beiden Häusern wohnten Eltern mit nur einer Tochter. Lisa Schröder allerdings war fünfzehn Jahre jünger als Hanna, die sich wie eine ältere Schwester an das Kind klammerte, nachdem ihre Eltern gestorben waren. Bei Schröders fand sie ein bisschen wieder von dem, was sie auf ihrem Hof am Hasenberg verloren hatte – eine Art Zuhause. Nein, in den Nächten war es ihr nicht mehr geheuer in ihrem Haus, in dem jetzt auch tagsüber die Rollos heruntergezogen waren. Sie hatte Angst, allein in diesem Totenhaus zu schlafen. Auf dem Dachboden raschelte und knisterte es. Immer wieder kam ihr dieses Bild in den Sinn, dieses schreckliche Bild vom Dachboden. Hanna konnte keinen Schlaf mehr finden. Das Rauschen der Eichen, jedes Knacken im Gebälk machten ihr Angst.

Sie fragt die kleine Lisa, ob die ihr nicht Gesellschaft leisten will, lockt sie mit kleinen Kuchen vom Bäcker. »Kommste mit?« Bedenkliche Miene, Kopfschütteln. »Geh man mit«, redet ihre Mutter ihr zu. Schließlich folgt sie Hanna in ihr Geisterhaus, obwohl ihr dort auch unheimlich zumute ist.

Blitze zucken, ein Gewitter hat sich an diesem schwülwarmen Juliabend zusammengebraut. Den ganzen Tag schon haben sich blaugraue Wolkenungetüme ineinandergeschoben. Jetzt donnert es. Immer lauter krachen die Schläge, immer heller zucken die Blitze durch die Nacht. Lisa schreit bei jedem Donnerschlag auf und zittert am ganzen Körper. »Keine Angst, brauchst keine Angst zu haben. Der liebe Gott steht uns bei«, flüstert Hanna ihr zu. Der plötzliche Tod der Eltern hat ihr die eigene Furcht vor Gewittern genommen. Was konnte ihr schon noch passieren? Tod, wo ist dein Stachel? Da zu sein, wo ihr Vater war, das machte ihr doch keine Angst. Und dann wird der Donner schwächer. Prasselnder Regen schlägt an die Fensterscheiben und übertönt das Grollen. Und das Mädchen kuschelt sich an die ältere Freundin, seufzt unter der warmen Decke und schläft ein.

Bald fühlte sich Lisa schon richtig erwachsen, wenn sie Hanna in diesem Sommer Beistand leisten konnte. Manchmal brachte sie sie sogar zum Lachen, wenn sie ihr die verrückten Geschichten aus der Schule erzählte. Sonst aber sah niemand Hanna lachen in diesem langen Trauerjahr. Als wollte sie das Leben abschnüren, zeigte sie sich sonntags nur noch in ihrem engen schwarzen Trauerstaat mit dem Rock, der ihr über die Waden reichte, und der taillierten Bluse.

Dabei war sie früher so lustig gewesen, die Nächte hatte sie durchgewalzt, bei Schützenfest und Hochzeiten. Auf den Tischen hatte sie getanzt. Oh nein, sie war kein Kind von Traurigkeit gewesen. Einmal hatte sie sich von den Jungs sogar dazu überreden lassen, den Schimmel mit zum Tanzen zu bringen. Auf den Saal hatten sie den armen Ackergaul geführt. Polka sollte er lernen. Das war ein Hallo gewesen! Auch an Verehrern hatte es Hanna nicht gefehlt. Den ersten Kuss hatte ihr Willi, der junge Polizist aus dem Nachbardorf Ahlden, aufgedrückt. Es war beim Erntebier in Eickeloh gewesen.

Mit den anderen jungen Leuten im Dorf hatte sie am Abend zuvor die Erntekrone gebunden. Sie war stolz auf das Gemeinschaftswerk aus Ähren und Astern, Gurken und Kürbissen, das schwer von der Decke des Saales hing. Stark fühlte sie sich im Kreise ihrer Freunde und Freundinnen. Alle Lieder sang sie mit. »Kornblumenblau …« Da forderte er sie irgendwann zum Tanz auf. Groß, schlank und hellblond war er, nur seine Nase war etwas lang und höckrig. Dafür war der Scheitel immer ganz gerade gezogen. Eine stattliche Erscheinung. Sie strahlte über das ganze Gesicht, als er sie nach dem Walzer zur Theke lotste, zum Bier einlud und noch einmal zum Tanz aufforderte. »Hanna is verhaftet«, witzelten die anderen aus der Clique. Und sie wurde rot. »Lass die man schnacken«, flüsterte Willi ihr zu. »Komm mit«, sagte er dann und stellte sie seinen Freunden vor. Und nach dem nächsten Tanz nahm er sie in den Arm und gab ihr diesen Kuss. Ganz warm wurde ihr dabei, aber gleichzeitig auch bang. Ihren Eltern erzählte sie nichts von dem Abend.

Für den nächsten Sonntag hatten sie sich wieder zum Tanzen verabredet, beim Erntefest in Ahlden. Sie war mit den anderen jungen Leuten aus Eickeloh, auf Platt »Eickel«, dorthin geradelt. Wieder war es schön, wieder nahm Willi sie in den Arm, wieder ließ sie sich zum Küssen verführen. Sie ließ es geschehen und fühlte sich dabei ganz leicht. Aber als die Musik gegen Morgen zu spielen aufhörte, wollte er sich mit ihr in die Heuscheune verziehen. »Komm doch mit«, bettelte er. »Bisschen schmusen, da sind wir ganz ungestört.« Aber da kriegte sie plötzlich Angst. »Nee, Willi, das geht doch nich. Ich muss auch nach Hause, is ja schon viel zu spät, ich bin schon ganz müde.« – »Hanna, Hanna«, setzte Willi immer wieder nach. »Bitte, Hanna, kannst doch im Heu schlafen.« Aber sie blieb hart. »Denn eben nich«, sagte er schließlich ärgerlich und ging fort. Später sah sie, wie Willi mit einer anderen tanzte und schmuste. Es hatte ihr einen Stich versetzt.

Ganz anders war es mit Heinrich gewesen, diesem Bauern aus Nordkampen. Besonders schön hatte sie den nie gefunden, den hageren Kerl mit dem Vogelgesicht. Anders als Willi zählte Heinrich auch mehr zu den ernsteren Naturen. Hanna konnte sich nicht erinnern, dass der jemals eine Gesellschaft durch einen Witz zum Lachen gebracht hatte. Gelacht hatten sie trotzdem über ihn, aber meistens hinter seinem Rücken. »Schirm-Heinrich« nannten sie ihn, weil er bei jedem Wetter diesen Stockschirm am Fahrradlenker hängen hatte. Beim schönsten Sonnenschein, immer war er mit diesem Schirm unterwegs. Zu seinem Erscheinungsbild gehörten auch die dunkelgrünen Hosen, die ihm angewachsen zu sein schienen. Sie waren ihm viel zu lang, schlotterten ihm um die Knie. Und dann diese Lodenjacke mit den Hirschhornknöpfen, die immer irgendwie nach Schweinestall roch! Auf die Idee, sich mal was Neues zum Anziehen zu kaufen, war dieser Jungbauer offenbar noch nicht gekommen. Oh ja, Schirm-Heinrich war unvorstellbar geizig. Nie sah man ihn beim Kaufmann oder Bäcker. Heimlich musste seine Mutter Salz und Zucker kaufen, um dem Essen wenigstens einen Hauch von Geschmack zu geben. Wäre es nach Heinrich gegangen, hätte nur das gegessen und getrunken werden dürfen, was der eigenen Hände Arbeit entstammte.

Schon früh hatte er den Hof übernehmen müssen. Sein Vater war im Ersten Weltkrieg gefallen, Heinrich war erst siebzehn gewesen. Zum Glück hatte er schon zwei Jahre die Ackerbauschule besucht. Aber an Erfahrung hatte es ihm damals noch sehr gefehlt. Wann den Tierarzt rufen, wenn eine Kuh beim Kalben nicht weiterkommt? Was tun, wenn der Boden im Frühjahr vom vielen Regen aufgeweicht ist? Wann sind die Schweine so fett, dass man sie verkaufen kann? So viele Fragen, so viele Sorgen. Doch mit zähem Fleiß hatte es der »Schweinebauer« schließlich geschafft, den heruntergekommenen Hof in Schuss zu bringen. Statt vier Kühen standen jetzt sieben im Stall. Und zwanzig Schweine grunzten in den engen Koben. Heinrich war auf Draht, das erkannten alle an. Sein ganzes Denken aber kreiste eben nur um den Hof.

Hanna hatte das anfangs gefallen: Wie ernst er immer dagesessen hatte, wenn er mit den Jungs aus seinem Dorf zum Schützenfest gekommen war. Wie sie ihre Scherze mit ihm gemacht hatten. Ihr hatte imponiert, wie ruhig er geblieben war. Und dann hatte er sie – ein halbes Jahr nach der Willi-Affäre – beim Maitanz aufgefordert. Nein, schön war das nicht gewesen. Tanzen konnte er wahrhaftig nicht, ein paar Mal war er ihr auf die Füße getrampelt und hatte sich zu Hannas Belustigung artig dafür entschuldigt. »Macht nix, nich schlimm«, hatte sie zu ihm gesagt. »Soll nich noch mal passiern«, hatte er verschämt gemurmelt und dabei verlegen gegrinst. Ja, und dann war er nicht mehr von ihrer Seite gewichen, hatte sie zu Hause besucht, jeden Sonntag in seiner Sonntagslodenjacke, hatte mit ihrem Vater über Schweinepreise debattiert und den richtigen Zeitpunkt zum Drillen des Winterroggens. Viele Wochen waren vergangen, bis er Hanna den ersten schüchternen Abschiedskuss gegeben hatte. In der Woche nach Weihnachten hatten sie sich in Nordkampen verlobt. Ein klägliches Fest war das gewesen. Schon um acht Uhr abends hatte es kein Bier mehr gegeben. Dabei waren nur die engsten Verwandten eingeladen gewesen, keine zehn Leute. Und es wurde immer schlimmer mit Heinrichs Geiz. Peinlich war es Hanna, dass er sich dauernd von anderen aushalten ließ, Runde um Runde mittrank, ohne selbst etwas zu bestellen. Sie erzählte ihren Eltern davon, die Heinrich daraufhin immer ein paar Mark zusteckten, wenn er Hanna zum Tanzen abholte. Aber anstatt Schnaps und Bier dafür zu bestellen, nahm er das Geld mit nach Hause. Ihr stieg die Röte ins Gesicht, wenn die anderen darüber höhnten. Aber sie hielt zu ihm, half ihm bei der Heu- und Kornernte, half beim Kartoffelnhacken und Rübenverziehen, fuhr bei Wind und Wetter zu ihm nach Nordkampen, zwölf Kilometer hin und zwölf Kilometer zurück.

Ärger stieg in ihr auf, als er eines Sonntags in der kackgelben SA-Uniform in Eickeloh angeradelt kam und sie mit »Heil Hitler« begrüßte. »Der tut wenigstens was für uns Bauern«, erklärte er. Doch so leicht ließ sich Hanna nicht überzeugen. Die Bedenken ihres Vaters wogen schwerer. »Einer, der sich wie der Herrgott persönlich aufspielt, versündigt sich gegen den lieben Gott«, predigte der immer. »Das nimmt kein gutes Ende. Da ruht kein Segen drauf.« Sie fuhr trotzdem mit Heinrich zum Erntedankfest nach Bückeburg. Wie fast alle in Eickeloh wollte sie auch mal diesen Hitler sehen. Wie jubelten die Leute, als sich der »Führer« durchs Städtchen chauffieren ließ, zu welchen Verrücktheiten waren sie bereit, um wenigstens seine Mütze zu erspähen. Auch Hanna klatschte mit. Ja, es war ein schöner Tag: die Fahrt mit dem Sonderzug, die Lieder. Trotzdem war sie am Ende nicht überzeugt von dieser »nationalen Revolution«. Ihr Vater hatte doch wohl recht: So durfte sich ein Mensch nicht selbst erhöhen, und so viel untertänige Verehrung durfte man einem anderen Menschen nicht entgegenbringen. Auch die abgehackten, hasserfüllten Reden gefielen ihr nicht. Aber sie ließ Heinrich gewähren. Schließlich stand er nicht allein. Da konnte es ja wohl nicht ganz so schlimm sein, für diese Hitler-Partei einzutreten. Und den jüdischen Viehhändlern hatte sie auch nie so recht über den Weg getraut.

Schließlich sollte Hochzeit gehalten werden. Das Aufgebot war schon bestellt. Da teilte Heinrich seine Bedingung mit: Hanna solle den Hof ihrer Eltern in die Ehe einbringen. Er wolle eine neue Scheune bauen, brauche dafür Kredit von der Sparkasse. Und weil sein eigener Hof zu klein sei für die Bewilligung der Hypothek, müsse Hannas Hof eben dazukommen, drängelte er. Ihre Eltern sollten mit nach Nordkampen ziehen, hatte sich Heinrich gedacht. Das Haus in Eickeloh sollte vermietet werden. Hannas Vater fiel aus allen Wolken, als er von diesem Ansinnen hörte. Eine ganze Woche brauchte Hanna, um ihre Eltern in Heinrichs Pläne einzuweihen. »Dieser Dämlack«, schimpfte ihr Vater. »Dieser Geizkragen. Der will ja gar nich dich, der will bloß unsern Hof haben. Nee, nee, nee, da spiel ich nich mit.« Sie konnte nun die Tränen nicht mehr länger zurückhalten. Sie weinte viele Stunden, und am Ende stand ihr Entschluss fest. Sie schickte Heinrich am nächsten Sonntag gleich wieder nach Hause, und das Aufgebot wurde zurückgezogen.

Seither hatte sich Hanna noch stärker ihren Eltern verbunden gefühlt als zuvor. Und als ihr Vater dann krank geworden war, hatte man sie nur noch selten beim Tanzen gesehen. Auch im Winter in der Spinnstube hatte sie nicht mehr so übermütig mitgesungen, sondern bedrückt gewirkt.

Aber glückliche Zeiten waren das gewesen im Vergleich zu den düsteren Sommertagen, die nun auf den Tod ihrer Mutter folgten. Es war kalt im Haus, auch wenn die Sonne noch so sehr brannte. Denn da war niemand mehr, der sie in den Arm nahm, niemand, der auf sie wartete, wenn sie abends in die Küche kam. Keiner war da, mit dem sie reden konnte. Um Trost zu finden, blätterte sie manchmal in der Bibel oder im Gesangbuch herum. Dabei stieß sie auch auf ein schwarzes Schulheft. »Tagebuch für den Konfirmandenunterricht« stand auf dem Etikett. »Konfirmation heißt Befestigung«, lautete der erste Satz. Hanna erinnerte sich, wie der alte Pastor damals diese Zeilen diktiert hatte. Sie vergaß Raum und Zeit, als sie sich in die Bibeldeutungen versenkte – passend für jede Lebenslage. Passend auch für ihre Lage? Nein, sie fand keine Antwort auf ihre Fragen. Und so begann sie, die leeren Seiten des Tagebuchs aufzufüllen mit den Erlebnissen und Gedanken, die sie in diesen Tagen bewegten. »Mutter hat mich verlassen«, lautete der erste Satz. »Warum hat sie nicht gewartet, bis der liebe Gott sie zu sich ruft? Was soll nun bloß werden?«

Immer verzagter wurde Hanna, wenn sie an die Zukunft dachte. Sie beklagte sich nicht über die schwere Arbeit, und sie schuftete wie ein Ackergaul. Aber oft fehlte ihr einfach die nötige Kraft. Der schwere Pflug, der harte Rindermist. Sie konnte doch nicht immer zu Oltrogges gehen und um Hilfe betteln. Sie wusste ja einfach viel zu wenig. Wann pflügen? Wann säen? Sie war ja ihrem Vater immer nur zur Hand gegangen. Den Überblick hatte allein er gehabt. Und dann diese Nachtgespinste.

Als im Herbst die Abende länger wurden, hielt sie es nicht mehr aus in diesem Geisterhaus. Sie konnte sich ja nicht jede Nacht Schröders Lisa ins Bett holen. Sie entschloss sich, Haus und Hof zu vermieten und selbst in Stellung zu gehen. Bei Kaufmann Cohrs waren immer helfende Hände gefragt. Und weil sie mit dreißig Mark im Monat zufrieden war, wurde sie schnell mit dem alten Cohrs handelseinig. Der Kaufmann schätzte Hanna, die mit ihrer gestärkten Schürze immer so akkurat durchs Dorf radelte und auf ihrem Hof keine Arbeit scheute. Und sie blieb ihrem Elternhaus ja nahe. Sie wechselte ja nur die Straßenseite. Haus und Hof waren schnell vermietet mit all dem lebenden und toten Inventar. Aber es wurde ihr schwer ums Herz, als sie die große Dielentür am Ende von außen abschloss. Sie musste ja alles zurücklassen. Die Kühe, den Schimmel, den alten Eichenschrank voller Leinen, die schöne Spiegelkommode, die Truhen mit der Aussteuer … Nicht viel mehr als Waschzeug und ihre Kleider konnte sie mitnehmen.

In Stellung

Klein und düster war die Kammer, die Hanna sich bei Kaufmann Cohrs mit der Magd Ida teilen musste. Es fiel ihr nicht leicht, sich in die große Wirtschaft einzufügen. Zwei Knechte, drei Mägde und zwei Lehrmädchen – diesem Gesinde war die Bauerstochter jetzt gleichgestellt. Mit ihnen saß sie am Tisch, mit ihnen teilte sie sich die Arbeit. Und es waren die anstrengendsten und schmutzigsten Tätigkeiten, die der neuen Hausangestellten zufielen: Rüben und Kartoffeln hacken, Schweine füttern, melken. Aber die Arbeit machte ihr nichts aus. Sie lenkte sie ab, hinderte sie am Grübeln und Weinen. Weh tat es ihr, mit ansehen zu müssen, dass in ihrem Elternhaus nun fremde Leute ein- und ausgingen und Garten und Felder von anderen beackert wurden. Dabei waren Oltrogges Paul und Line die Pächter, Bauern, mit denen schon ihre Eltern gemeinsam die Felder bestellt hatten. Immer musste Hanna daran denken, wie sie ihrem Vater beim Pflügen und Mähen zur Hand gegangen war. Sicher, die Aufgaben, denen sie jetzt nachkam, waren ähnlich. Aber was für einen Sinn hatte das alles noch?

Die Trauer machte sie einsam. Nach einigen Wochen fand sie bei den anderen Hausangestellten kein Verständnis mehr für ihren Trübsinn. Die ließen sie daher bald links liegen. Und Hanna flüchtete sich immer mehr in die Arbeit, rackerte sich ab bis zur Erschöpfung, um zu vergessen. Vergessen? Warum sollte sie ihre Eltern vergessen? »Heute bin ich endlich mal wieder auf den Friedhof gekommen«, schrieb sie in ihr Tagebuch. »Wird Zeit, dass Mutter endlich einen ordentlichen Grabstein kriegt. Wo sie jetzt wohl ist? Hoffentlich da, wo mein Vater ist. Wird schön geschimpft haben, als sie zu ihm in den Himmel gekommen ist. Lange wird sein Ärger aber wohl nicht vorgehalten haben. Vater konnte ja nie jemandem längere Zeit böse sein. Und im Himmel sind sie ja sowieso alle ziemlich milde. Aber genau weiß natürlich keiner, was aus den Toten wird.«

Große Ereignisse bewegten unterdessen das kleine Dorf. Das Gespenst des Krieges kehrte zurück. »Seit 4.45 Uhr wird zurückgeschossen«, tönte es am 1. September aus den Volksempfängern. Börstlings Friedel blies die Posaune. Direkt vor dem Kriegerdenkmal an der roten Backsteinkirche hatte er sich in der Mittagszeit aufgestellt, der verrückte Kerl. Feierlich schallte aus dem blitzenden Messinghorn die Melodie des Horst-Wessel-Liedes: »Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen«. Nicht wenige sangen mit. Ernster wurden die Mienen bei »Ich hatt einen Kameraden, einen bessern findst du nicht«. Das war nicht mehr so nach dem Geschmack der Herbeigeeilten. Viel zu traurig. »Das hört sich ja an, als ob das halbe Dorf schon gefallen wär«, meckerte missbilligend der Landhändler Horst Kiekebusch, der schon vor 1933 in seinem Braunhemd gegen Juden und Bolschewisten gewettert und für ein großdeutsches Reich geschwärmt hatte. Kein Grund zur Sorge, beteuerte der Mann in den Lederstiefeln. Nur eine Frage von Tagen, bis der Feind bezwungen sei. Nur ein Blitzkrieg. Und es gab ja wohl auch tatsächlich keinen ernsthaften Widerstand im fernen Polen. Es schien gar nicht schwer zu sein, die deutsche Grenze einfach ein bisschen nach Osten zu verrücken. Nur ein bisschen? Na, da waren Landhändler Kiekebusch und seine Leute in den SA-Uniformen aber ganz anderer Meinung. »Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt«, hatten sie schon seit Jahren bei ihren Aufmärschen in der Kreisstadt Walsrode grölend frohlockt. Goldene Zeiten hatten sie prophezeit, die das Dritte Reich vor allem den Bauern bescheren werde.

Ja wirklich, man war wieder wer. Die Schweine- und Kartoffelpreise waren auf das Doppelte gestiegen – und festgeschrieben wie alle anderen Preise auch. Schluss mit diesen ewigen Schwankungen des internationalen Marktes, Schluss mit den Schulden, zur Hölle mit diesen jüdischen Bankenbonzen und Börsenspekulanten! Zwar konnte man jetzt nicht mehr anbauen und mästen, was man wollte, und auch das Plansoll musste erreicht werden, aber es ging einem gut. Was wollte man als Bauer mehr? Alles war jetzt in deutscher Hand, auch der Viehhandel. Zwar hatten sie mit dem Pferdejuden immer gute Geschäfte gemacht – ein lustiger Kerl, dieser Isaak mit der krummen Nase. Aber so ganz geheuer war ihnen dieser Mann noch nie gewesen. Und jetzt, wo er weg war, zweifelten sie nicht daran, dass er nichts als Lug und Trug im Sinn gehabt hatte und seine gerechte Strafe erhielt. Der dicke Piepen-Karl, der immer mit seiner tropfenden Pfeife unterwegs war, machte nun grobe Witze über den früheren Konkurrenten, und er freute sich, endlich nicht mehr von »Krummnase« überboten zu werden. Besonders beliebt war der kleine fette Viehhändler nicht bei den Bauern. Aber er musste sich ja nun auch an die vorgegebenen Preise halten, und er war eben einer von ihnen: ein Deutscher aus echtem Schrot und Korn, wie sie sagten, Heidjer wie sie. Und besonders jetzt galt es zusammenzuhalten – in Zeiten, da sich die ganze Welt gegen Deutschland zu verschwören schien, allen voran das jüdische Großkapital. »Aber die werden noch ihr braunes Wunder erleben, der Hitler is unser Mann«, prahlte Eickelohs Ortsgruppenleiter Heinrich Meyer, der zwar nur einen kleinen Hof besaß, über seine Parteiverbindungen aber in den Pferdehandel eingestiegen war, wie gemunkelt wurde. Außerdem machte er sich Hoffnungen auf einen Umsiedlerhof im Osten. Plötzlich lief er auch an Wochentagen nur noch in Uniform und blank gewichsten Stiefeln herum. »Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.« Jetzt war es endlich soweit. Sollten doch die Engländer und Franzosen den Deutschen zehnmal den Krieg erklären. »Wer’n schon sehen, was se davon haben, die wer’n sich schon noch umgucken, wenn wir denen Feuer unterm Arsch machen«, tönte Kiekebusch. Und die meisten Bauern im Dorf stimmten ihm zu.

»In einem Polenstädtchen, da lebte einst ein Mädchen, das war so schön«, sangen sie donnernd beim Erntefest, und die Männer in den braunen Uniformen knallten im Takt mit ihren Lederstiefeln auf die Holzdielen des Festsaals und marschierten im Geiste schon in Richtung Ostfront. »Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen find, aber nein, aber nein, sprach sie: Ich küsse nie.« Ja, sie konnten gar nicht genug kriegen von den zackigen Liedern bei diesem Erntefest. »Oh du schöner Westerwald« und »Schwarzbraun ist die Haselnuss …« Am besten gefiel ihnen der Marschwalzer. Die Männer stampften so kriegerisch übers Parkett, als wären sie schon auf dem Weg nach Russland.

Doch nicht alle verfielen dieser feuchtfröhlichen Erobererlaune. Manche konnten sich noch allzu gut an den letzten Krieg erinnern. Da war die Stimmung in Eickeloh zu Beginn noch überschäumender gewesen. Brunken-Karl hatte es gar nicht abwarten können, für Kaiser und Vaterland in die Schlacht zu ziehen. Nun waren gerade mal zweiundzwanzig Jahre vergangen, seitdem er bei Verdun gefallen war. Seiner Witwe Erna standen die Tränen in den Augen, als sie in all dem Erntefesttrubel daran denken musste. »Albert mutt in’n Krieg«, erzählte sie weinend ihrer Nachbarin. »Albert mutt in’n Krieg.« Am Tag vor dem Erntefest war der Einberufungsbefehl gekommen.

Hanna lag in dieser Nacht lange wach und hörte von ihrer Dachkammer aus die Musik in der Ferne. Der dumpfe Takt der Pauke und das verwehte Lachen der betrunkenen Heimkehrer mischten sich mit dem Klang der Kirchenglocken: Einmal, zweimal, dreimal schlug die Turmuhr. Raschelnd trippelten Mäuse über den Dachboden. Hoffentlich ist diese Nacht bald vorüber, dachte Hanna, während sie sich erschöpft in ihrem Bett wälzte. Tagsüber hatte sie, nur unterstützt von einer Magd, die fünfzehn Kühe auf der Wiese hinter der Aller gemolken und außerdem noch die Schweine gefüttert. Als Einzige war sie dem Erntefest ferngeblieben, wie sie überhaupt einen Bogen um alle Geselligkeiten machte. Dabei fehlte es im Dorf keineswegs an Menschen, die ihr nahe standen. Immer wieder lud Ravens Ida sie ein, wenn sie an ihrem Haus vorbeifuhr. »Komm doch mal rein«, lockte die frühere Nachbarin aufmunternd. Aber Hanna war meistens viel zu müde, um sich zu einem Besuch aufzuraffen.

Und es kamen noch viele lange Abende und traurige Nächte in diesem Herbst und Winter. »In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn«, schrieb Hanna in ihr Tagebuch, als sie einmal allein in ihrer Kammer war. »Meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab. Denn meine Seele will sich nicht trösten lassen.« Sie hatte dieses Gebet aus ihrem Gesangbuch abgeschrieben, es sprach ihr aus der Seele. Am liebsten war es ihr, wenn sie arbeiten konnte. Bis zur Erschöpfung molk und butterte sie in diesen düsteren Tagen. Bis Anfang November waren die Kühe auf der Weide. Eine ganze Woche lang regnete es fast ohne Unterbrechung. Die Nässe kroch ihr die Beine hoch, wenn sie morgens, mittags und abends bei strömendem Regen in ihrem Wachstuchumhang über die aufgeweichten Wege zur Weide radelte. Das Dreckwasser spritzte aus den Pfützen auf. Klamm wurden ihr die Finger beim Melken. Nur die schweren Leiber der Kühe spendeten ein wenig Wärme. Blaugraue Wolkenungetüme jagte der Herbstwind über den dunklen Himmel. Platschend schlugen die Wellen über die Fähre, wenn sich die Melker über die Aller setzen ließen. Die Fähre knarrte und ächzte, während sich der Seilzug spannte und der Fährmann das flache Holzgefährt mit kräftigen Zügen zum Gleiten brachte. Hau ruck, hau ruck – dieses Ringen mit dem Fluss, dieses Anstrampeln gegen Wind und Regen gefiel ihr. Sie vergaß dabei ihre Sorgen und war stolz, wenn alle ihre Tüchtigkeit lobten. So wurden ihr weiterhin die gröbsten Arbeiten zugeteilt.

Auch beim Schlachten half sie bereitwillig mit, sogar beim Totmachen. Während die anderen Mägde es vorzogen, den großen Ofen in der Diele zu beheizen, in dem das Brühwasser brodelte, war Hanna draußen bei den Männern. Der Boden war steinhart gefroren und von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Gutes Schlachtewetter, da muss man keine Angst haben, dass das Fleisch verdirbt. Gleich drei Schweine sollen an diesem Tag an den Haken. Der Schlachtetrog steht schon bereit vor der großen Diele. Schlachter Hinrichs geht mit zwei Knechten in den Stall, um das erste Schwein herauszuholen. »Wo haben wir denn die Biester?«, fragt der stämmige Mann mit dem blau gestreiften, bis zu den Oberarmen hochgekrempelten Hemd und der schwarzen Manchesterhose. »Die ham sich wohl versteckt, die wissen wohl, was ihnen blüht«, ulkt Karl, der gerade siebzehn ist, aber vorwitziger als mancher Vierzigjährige. Tatsächlich haben sich die drei ausgesonderten Tiere in die dunkelste Ecke ihres Kobens gedrängt, als die Männer das Licht im Stall anknipsen. Karl schwingt sich mit dem Strick über die Stalltür, drängt eines der Schweine gegen die Wand und müht sich, ein Hinterbein zu erwischen. Die anderen kommen ihm zu Hilfe. Das in die Enge getriebene Tier stößt einen spitzen Schrei aus, der sich zu anhaltendem Quieken steigert, als Karl den Strick am Hinterbein festgeknotet hat. Sie ziehen das verängstigte Tier an den Ohren, schieben es von hinten an, um es aus seinem warmen Stall in die Kälte zu drängen. Hanna tut es in der Seele weh, während sie mit ihrer großen Schüssel draußen am Schlachtetrog wartet. Das Schwein dampft in der Kälte. Es ist ja noch voller Stallwärme. Schlachter Hinrichs bindet seine weiße Gummischürze um und greift zum Beil. Hanna schließt die Augen, als er zum Schlag ausholt. Immer lauter und schriller wird das Brüllen, und das Tier verstummt auch nicht, nachdem Hinrichs mit dem stumpfen Ende seiner Axt zugeschlagen hat. Wegen der heftigen Kopfbewegungen des Schweins hat der Schlachter nicht richtig getroffen, und plötzlich reißt sich das Tier los, stürzt, rappelt sich auf, versucht erneut, seinen Henkern zu entkommen. Und die Männer haben ihre liebe Not, es einzufangen. Erst als die anderen Mägde dazugerufen worden sind und einen Kreis um das Schwein gebildet haben, gibt es kein Entrinnen mehr. Der nächste Schlag sitzt. Das Quieken verstummt. »Der hat gesessen«, scherzt Karl, bemüht, als ganzer Kerl zu gelten.

Hanna atmet auf und blickt zu Boden, als Hinrichs zusticht. Jetzt strampelt das röchelnde Tier nur noch mit den Hinterläufen, strafft damit aber allenfalls den Strick, an dem es gefesselt ist, und pumpt so sein Blut aus dem schlaffer werdenden Körper. Hannas schwierige Aufgabe ist es nun, das schäumende, dampfende Blut mit ihrer Schüssel aufzufangen und sofort zu rühren, damit es nicht gerinnt. Warm fühlt es sich an, ganz warm. Hanna ist erleichtert, als endlich alle drei Schweine an den aufgestellten Leitern hängen und sie in den Kuhstall zum Melken gehen kann.

Denn längst waren die Kühe von der Weide geholt worden. Schließlich war bald Weihnachten. Ja, Weihnachten, davor graute ihr. Bereitwillig übernahm sie an den Festtagen alle Arbeiten, die die anderen nicht machen wollten. Nur Heiligabend ging sie für eine Stunde zu Schröders. Und sie freute sich über die Strümpfe und gestrickten Handschuhe, die sie bekam, blieb aber stumm, als die Familie Weihnachtslieder sang. Schwer fiel es ihr, die Tränen zu unterdrücken, als sie daran dachte, wie sie noch vor einem Jahr Heiligabend mit ihren Eltern vor dem Tannenbaum gesessen hatte. Trotz der heftigen Schmerzen ihres Vaters hatten sie noch gemeinsam Kaffee getrunken und gesungen. »Oh du fröhliche …« Nein, Hanna war nicht danach zumute, jetzt bei den anderen einzustimmen. Erst am nächsten Morgen beim Weihnachtsgottesdienst lösten sich ihre Lippen, und wie von selbst sang es aus ihr heraus. Ihr Glaube gab ihr viel Trost in dieser Zeit. Schon als Kind hatte sie gern die Verse im Katechismus gelesen. Jetzt betete sie jeden Abend lange, bevor sie einschlief, und versäumte keinen Sonntagsgottesdienst. »Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke.« Dieses Lied sang sie besonders inbrünstig mit.

Ja, sie fühlte sich geborgen in der Gemeinde der Kirchgänger. Wenigstens hier. Sie hörte auch Pastor Trapp gern predigen. Seine Worte hoben sie heraus aus dem harten Einerlei. Und wohl auch der Mann, die große Gestalt mit dem massigen Kopf, gefiel ihr in seiner feinen Art. Als dem Pastor dann zwei Wochen nach Weihnachten Hals über Kopf eine Haushälterin kündigte, fiel es Hanna nicht schwer, Ja zu sagen, als sie von der Pastorenfrau gefragt wurde, ob sie nicht die Nachfolge antreten wolle.

Eine ganz neue Welt eröffnete sich ihr in diesem Pastorenhaus mit dem Konfirmandensaal und den vielen Büchern. Wie gern hatte sie als Kind gelesen. Die Geschichten und Gedichte in ihrer Fibel hatte sie immer schon verschlungen, bevor sie in der Schule dran gewesen waren. Ganz freiwillig hatte sie Lieder und Psalmen aus dem Katechismus abgeschrieben in ihrer schönen Schrift. Ihr Lehrer hatte sie gelobt und ihren Eltern empfohlen, sie zur Aufbauschule nach Walsrode zu schicken. Das Schulgeld, erklärte er, müssten sie nicht bezahlen, dafür wolle er schon sorgen. Doch Hannas Vater freute sich zwar über die Schulerfolge seiner Tochter, wollte sich aber auch nicht nachsagen lassen, er sei überheblich. Nein, für die Tochter eines Kleinbauern gehöre es sich einfach nicht, zur höheren Schule zu gehen. Demütig habe jeder den Weg zu beschreiten, der ihm von Gott zugewiesen sei. Und Hannas Weg führte eben über die Felder und Wiesen hinterm Hasenberg. Da war ja auch Arbeit genug. Schon als Kind hatte sie tüchtig mithelfen müssen. Für Bücher war da wenig Zeit gewesen und noch viel weniger Geld.

Hanna staunte, als sie die riesige Bibliothek des Pastors entdeckte. Doch leider blieben ihr auch im Pastorenhaus die Bücher verschlossen. Sie kam einfach nicht zum Lesen vor lauter Arbeit. Außerdem traute sie sich nicht, den Pastor um einen der Prachtbände zu bitten. Das gehörte sich nicht für eine Magd. Sie hatte auch gar nicht viel mit Johannes Trapp zu tun. Seine Frau Adele schirmte ihn regelrecht ab. Wenn er etwa sonnabends die Sonntagspredigt vorbereitete, durfte er unter keinen Umständen gestört werden. Adele Trapp hielt überhaupt alle alltäglichen Belange von ihrem Mann fern. Nur sehr gedämpft drangen die Nöte und Fanfaren der Kriegszeit zu dem schwerhörigen Geistlichen durch, der sich sehr wohl für die große Politik interessierte, aber wenig Interesse für die praktischen Probleme zeigte, die sich daraus ergaben. Die überließ er gern seiner Frau. So ergänzten sich die beiden auf ideale Weise. Adele Trapp nämlich hatte wenig Sinn für hochgeistige Gespräche. Dafür verstand sie es umso besser, das Leben mit seinen handfesten Herausforderungen zu meistern. Sie war bekannt dafür, dass sie die Konfirmanden mit Ohrfeigen zur Räson brachte, wenn die ihren Mann genarrt hatten. Oft stand sie während des Konfirmandenunterrichts draußen hinterm Fenster und wachte heimlich über die Kinder. Hatte sie Jungen dabei beobachtet, wie sie sich auf den hinteren Bänken boxten, zog sie sie beim Herausgehen an den Ohren und verdonnerte sie zum Nachsitzen. Stets wieselte sie mit ihren argwöhnischen Blicken durchs Haus, als wäre sie finsteren Gestalten auf der Spur.

Adele Trapp bewies aber auch diplomatisches Geschick. Indem sie zum Beispiel die Besucher von der Partei besänftigte. Denn die trauten dem Pastor nicht über den Weg. Schon vor seinem Amtsantritt in Eickeloh hatte er sich bei ihnen unbeliebt gemacht. Damals, Trapp war noch Seelsorger im Emsland gewesen, hatte er es den Nationalsozialisten untersagt, in geschlossener Formation in den Sonntagsgottesdienst einzumarschieren. Als Sünde brandmarkte er die »nationalsozialistische Revolution« in einem Brief an den Ortsgruppenleiter. »Für mich ist es daher Pflicht meines in Gottes Wort gebundenen Gewissens, den Anforderungen der gegenwärtigen Regierung Widerstand zu leisten«, schrieb Trapp, wohl wissend, was im Jahre 1933 die Stunde geschlagen hatte. »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen«, hatte er der Partei entgegengeschleudert und angekündigt, den neuen Machthabern notfalls auch von der Kanzel aus entgegenzutreten. Verständlich, dass sie da drohten, ihm die Hölle heiß zu machen. Um seine Familie und seine Stelle in Eickeloh nicht zu gefährden, hatte sich Trapp seit seiner Versetzung mit öffentlichen Bekundungen zurückgehalten. Aber er machte eben auch keine Anstalten, den Braunhemden seinen Segen zu erteilen. Er predigte weiter so, als gäbe es den »Führer« überhaupt nicht.

Wäre es nach seiner Frau gegangen, hätte er sich nicht so stur gestellt. Der oblag es schließlich, die Familie durchzubringen. Ihr fiel vor allem die schwierige Aufgabe zu, sich um den Jungen zu kümmern, um Andreas, den einzigen Sohn, der im ersten Kriegswinter gerade sechs war und seinem Vater manchen Streich spielte. Um sich bei den Nachbarskindern beliebt zu machen, hatte er zum Beispiel in der Karwoche eine ganze Packung Oblaten geklaut und mit seinen Freunden Abendmahl gespielt. Alle im Dorf hatten darüber gelacht und den Kopf geschüttelt. Sein Vater war wohl der Einzige gewesen, der nichts davon erfahren hatte.

Es war Hanna schwer gefallen zu ertragen, wie Adele den kleinen Andreas übers Knie gelegt und ihm mit dem Teppichklopfer den Hintern versohlt hatte. »Ich werd dir schon noch dein sündiges Tun austreiben«, hatte sie geschimpft, während ihr Sohn wie am Spieß schrie.

So sorgte die Pastorenfrau für die Ihren. Aber sie sorgte auch für sich selbst. Hanna beobachtete sie einmal dabei, wie sie in der guten Stube heimlich Kekse aß, während ihr Mann über der Predigt für eine Beerdigung brütete und Andreas draußen spielte. Später musste ihr Hanna die Kekse vom Kaufmann mitbringen, bekam aber nie welche davon ab. Auch sonst wurde sie nicht gerade verwöhnt im Pastorenhaus. Fleisch gab es für sie nur selten, und wenn, dann war es das Fett, das Adele Trapp vom Familienbraten abtrennte. Selbstverständlich hatte die Magd ihre kärglichen Kohl- und Kartoffelmahlzeiten abseits von der Pastorenfamilie einzunehmen – ganz allein am Küchentisch.

Bisweilen kam sie sich vor wie Aschenputtel. Die anderen machten sich fein, und die Schmutzarbeit blieb an ihr hängen: Die vielen Ziegen mussten gemolken und gefüttert, der Schweinestall ausgemistet werden, Küchenherd und Kachelofen waren zu beheizen, der große Pastorengarten mit den Bohnen, Erbsen und Gurken war ihr anvertraut, und auch die Feldarbeit sowie das Heumachen auf der Pastorenkoppel waren fast ausschließlich ihre Sache. Und wenn die Arbeit draußen getan war, musste geputzt, gewaschen, gebügelt oder geflickt werden. Die Pastorenfrau war nie verlegen um immer neue Aufträge. »Hanna, wir müssen unbedingt noch die Fenster putzen«, hieß es dann. In dieses »Wir« war die Chefin natürlich nicht eingeschlossen, wenn es um die Umsetzung ging.

Dem Pastor begegnete Hanna nur selten. Von der Welt der frommen Bücher blieb sie ausgeschlossen. Sie schaffte es nicht einmal mehr, wie früher zum Sonntagsgottesdienst zu gehen. In dieser Zeit musste ja das Mittagessen vorbereitet werden, und die Pastorenfrau hatte natürlich bei ihrem Mann in der Kirche zu sein. Umso mehr freute sich Hanna, wenn der Pastor sie in seinem feinen Hochdeutsch lobte. »Gut, dass wir dich haben«, pflegte er ihr mit seiner tiefen Predigerstimme zu sagen. Das tat gut. Ja, sie blickte auf zu diesem großen Mann mit der hohen Stirn und der schon in jungen Jahren fortgeschrittenen Glatze.

Immer wieder versuchten sie, ihn auf Linie zu bringen. Hanna ist gerade in der Küche beim Kartoffelschälen, als an einem regnerischen Märzmorgen zwei Männer im Anzug vorfahren und vor der Haustür »Heil Hitler« rufen. »Guten Morgen«, antwortet ihnen der Pastor in ruhigem Ton. Es ist den Besuchern anzusehen, dass ihnen diese Respektlosigkeit nicht gefällt. Aber sie verlieren kein Wort darüber. Sie sprechen von den neuen Aufgaben der Kirche. »Jetzt kommt es drauf an, dass alle Deutschen zusammenstehen. Alle anständigen Volksgenossen müssen doch nun mit einer Stimme sprechen, wir dürfen dem Feind in dieser Situation keine Angriffsflächen bieten«, reden sie auf Trapp ein. »Es wäre gut, wenn Sie sich den Deutschen Christen angeschlossen hätten«, fahren sie fort. »Da wäre Ihnen erklärt worden, dass Nationalsozialismus und Evangelium sich durchaus nicht widersprechen. Da muss man doch blind sein, um das nicht zu sehen: Wer hat denn euern Jesus ans Kreuz geschlagen? Waren das etwa nicht die Juden? Und das ist nicht ihre letzte Untat gewesen. Und darum wollen wir sie hier nicht mehr haben, verstehen Sie, verehrter Herr Pastor? Wir können doch in unseren deutschen Kirchen keine Reklame für diese falschen Propheten machen. Wir begreifen nicht, wieso ihr hier in Eickeloh immer noch das Alte Testament lest, als wäre nichts geschehen. Andere deutsche Christen haben sich längst von dem Zauber verabschiedet, mit dem diese Juden sich als auserwähltes Volk feiern. Auserwählt – das sind doch wir, und ja, wir haben auch einen, der uns aus dem Jammertal befreit und in eine große Zukunft führt.«

Trapp hört sich alles stumm an. Wahrscheinlich hat er vieles wegen seiner Schwerhörigkeit gar nicht verstanden. Aber das Wort »Zauber«, das ist ihm nicht entgangen, und das kann er nicht unwidersprochen im Raum stehen lassen. »Zauber«, entgegnet er, »Zauber ist die Bibel für mich nicht. Den Menschen im Alten Testament wird gezeigt, dass sie sich nicht alles erlauben können – und das ist gut so. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen – das bleibt für mich unumstößlich. Keiner darf sich an die Stelle Gottes setzen. Das bleibt nicht ungestraft. Die Juden haben es selbst erfahren. Aber Jesus war ja selbst auch Jude, und gegen den habt ihr ja wohl nichts?« So geht es eine ganze Weile hin und her.

»Der ist unbelehrbar. Der hat schon früher alle aufrechten Deutschen als verabscheuungswürdige Sünder verunglimpft«, sagt einer der Männer schließlich. »Dann muss es eben gehen, wie es geht.« Damit ist der Besuch beendet. Stumm liften die Männer nur kurz ihre Hüte, schwingen sich ins Auto und fahren davon.

In den nächsten Monaten sah man immer wieder fremde Männer in der Kirche sitzen. »Gestapo«, flüsterten die Leute ängstlich. Und Pastor Trapp achtete darauf, nur ja kein verfängliches Wort zu verlieren. Aber hartnäckig weigerte er sich, diesem »heiligen Krieg« seinen Segen zu geben. Manche im Dorf nahmen ihm das sehr übel. Der kleine Kiekebusch, Sohn des Landhändlers, stellte sich mit seinen siebzehn Jahren sogar forsch vor Trapp auf und erklärte ihm im Namen der Hitlerjugend den Krieg. Eine Antwort wartete er nicht ab. Nachdem er dem Pastor seine markigen Worte entgegengeschleudert hatte, drehte er sich auf den Hacken um und marschierte mit zurückgeworfenem Haupt aus dem Haus. Solche Drohungen erhielt nicht nur der Pastor. Auch wer sonntags aus der Kirche kam, musste sich manch höhnischen Spruch von den Kiekebüschen gefallen lassen, die den Gottesdienstbesuchern am Kriegerdenkmal auflauerten. »Na, ihr könnt wohl nie genug kriegen von euerm abergläubischen Zinnober«, hörte man sie da tönen. Nicht einmal Beerdigungen waren ihnen heilig. Im Gewande des Kriegervereins pflegten sie neuerdings auf dem Friedhof aufzukreuzen, um dem Pastor am offenen Grab die Schau zu stehlen.

Sie begnügten sich nicht damit, einfach nur ihre Hakenkreuzfahne zu schwenken. Mit drei Salutschüssen meldeten sie ihre alten Kameraden in Walhalla an, der »Halle der Kampftoten«, wie es hieß. Und nach der Beisetzung zogen sie mit Tschinderassabumm und Blasmusik zurück ins Dorf, als gälte es, den Schützenkönig abzuholen. An Schnaps und Bier fehlte es nie. Auch an den alten Heldensagen berauschten sich die Heidebauern immer mehr. Sie beobachteten am winterlichen Nachthimmel die Wilde Jagd, und sie pflanzten Wotanseichen, dem Gott des Krieges zu Ehren. Hanna fühlte sich abgestoßen von diesem gottlosen Treiben, dieser schnapsumnebelten Kraftmeierei. Sie hatte immer noch die Worte ihres Vaters im Ohr: »Das nimmt kein gutes Ende«, hatte der gemahnt. Von der großen Politik verstand sie nichts, aber der Krieg machte ihr doch Angst. Und sie konnte sich auch an die neuen Grußformen im Dorf nicht gewöhnen. »Tach«, sagte sie ganz arglos, als sie einmal bei Landhändler Kiekebusch vorbeiging, der mit seinen gestiefelten Kameraden wie so oft an der Landstraße stand und das Weltgeschehen debattierte. »Heil Hitler«, salutierte daraufhin dröhnend der untersetzte Mann mit dem Hitler-Schnauzbart – und zwar zackig mit Hitlergruß. »Das is auch eine von denen, die den Arm nich hoch kriegen können«, gab er für Hanna hörbar seinen Kameraden zu verstehen.

Ja, es wehte ein neuer Wind im Dorf. Immer mehr junge Männer bekamen jetzt ihre Einberufung; da durfte man nicht mehr laut am Sinn des Krieges zweifeln, sonst wäre man ja den »tapferen Helden«, die für das Vaterland den Kopf hinhielten, in den Rücken gefallen.

Hannas Heimat konnte ihr keine Armee der Welt zurückerobern. Der Schutzraum, den ihre Familie ihr gegeben hatte, war ihr ein für alle Mal abhanden gekommen. Da gab es kein Zurück. In ihr Elternhaus waren andere eingezogen. Oh, da ging es lustig zu. Drei Schwestern zwischen siebzehn und einundzwanzig Jahren wohnten jetzt mit ihren Eltern im Hasenberghaus: Wilma, Ida und Hilda. Die beiden älteren waren schon in Stellung, während Wilma noch zur Haushaltungsschule ging. Die drei ließen keinen Tanz aus. Streng wachte aber ihre Mutter darüber, dass sie sich bloß nicht mit Männern einließen. War ja noch viel zu früh, sollten erst mal für eine vernünftige Aussteuer sorgen, spinnen, weben, stricken, sticken – wie es sich für junge Mädchen gehörte. Doch in der zweiten Aprilwoche des Jahres 1940 geschah dann, worüber in Eickeloh noch fünfzig Jahre später gekichert werden sollte. Nur einen einzigen Abend lang hatten die Eltern ihre »Heilige Dreifaltigkeit« allein gelassen. Sie waren zu einem Geburtstag eingeladen. Ein prächtiger Frühlingstag war das, sonnig, aber noch nicht warm. Die kräftige Luft war geschwängert von Jauchedüften, die allenthalben von den Äckern aufstiegen. Lerchen zwitscherten unsichtbar unterm Himmel, der Kuckuck rief. Natürlich hatten die unternehmungslustigen Schwestern vorgesorgt, um die sturmfreie Bude zu nutzen. Was genau im Haus am Hasenberg geschah, wurde dem Dorf natürlich nicht bekannt. Doch fünf Monate später ließen sich die Folgen nicht länger verbergen. Die Bäuche von Wilma, Ida und Hilda wölbten sich. Unübersehbar. Und nur den beiden ältesten Töchtern gelang es, die Väter ihrer noch ungeborenen Kinder mittels Verlobung an sich zu binden. Wilma, die gerade achtzehn geworden war, blickte der Niederkunft mit ihren treuherzigen, oftmals verweinten Augen unbemannt entgegen. Und so zeitgleich, wie sich der Liebesakt ereignet hatte, kam auch der Tag der Entbindung auf die Schwestern zu. Binnen einer Woche spürten alle drei den ziehenden Schmerz der Wehen. Und eine nach der anderen machte sich auf ins Walsroder Kreiskrankenhaus. »Sie gingen zu dritt, und sie waren sieben, als sie zurückkehrten«, spöttelten die Leute später im Dorf. Denn Hilda hatte gleich zwei gesunden Knaben das Leben geschenkt. So wurde es in den nächsten Wochen sehr eng im Haus am Hasenberg. Und das Gebrüll der Neugeborenen schallte weit aus den geöffneten Fenstern, bis die beiden älteren Schwestern schließlich Hochzeit hielten und zu ihren Männern zogen.

Auch Hanna lachte, als sie davon hörte. Doch sie erfuhr von dem Kindersegen in ihrem Elternhaus nur aus Erzählungen. Im Herbst 1940 nämlich hatte sie ihrem Heimatdorf schon den Rücken gekehrt. Auch im Pastorenhaus war es ihr nicht sehr gut gegangen. Immer schmerzlicher war es ihr angekommen, mit Kohl und Kartoffeln am Katzentisch abgespeist zu werden. Schließlich war sie ja nicht arm wie eine Kirchenmaus, besaß immer noch Haus und Hof und hatte beim Viehverkauf sogar ein bisschen auf die hohe Kante legen können. Aber das Geld rührte sie nicht an. Wer wusste denn, wie es noch weitergehen würde?