15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mit einem Nachwort von Faber Der 19-jährige Harold versucht, sich den gesellschaftlichen Zwängen seines wohlhabenden Elternhauses durch ungewöhnliche »Marotten« zu entziehen. Die 79-jährige Maude ist unkonventionell, energisch, impulsiv und lebensfroh – trotz ihrer schweren Vergangenheit. Die beiden lernen sich bei einer Beerdigung kennen, und bald verwandelt sich ihre Freundschaft in eine zarte und bewegende Liebesgeschichte. Bis zum Tag von Maudes 80. Geburtstag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

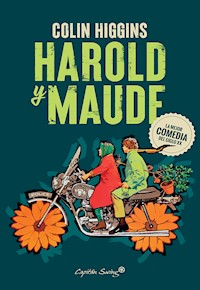

Colin Higgins

Harold und Maude

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von pociao und Roberto de Hollanda

Mit einem Nachwort von Faber

Diogenes

»Es ist sehr kränkend«, sagte Humpty Dumpty nach einer langen Pause und sah beim Sprechen an Alice vorbei, »als Ei bezeichnet zu werden – sehr kränkend.«

Lewis Carroll

Alice hinter den Spiegeln

Harold Chasen stieg auf den Stuhl und legte sich die Schlinge um den Hals. Er zog sie fest und zerrte an dem Knoten. Er würde halten. Er sah sich im Arbeitszimmer um. Im Hintergrund lief leise Musik von Chopin. Der Umschlag stand aufrecht auf dem Schreibtisch. Alles war bereit. Er wartete. Draußen rollte ein Wagen in die Auffahrt. Er hielt an, und Harold hörte, wie seine Mutter ausstieg. Mit einem kaum sichtbaren Lächeln stieß er den Stuhl um und fiel ruckartig ins Leere. Kurz darauf hatten seine Füße aufgehört zu strampeln, und sein Körper pendelte sacht am Seil hin und her.

Mrs. Chasen legte ihre Schlüssel auf den Tisch in der Diele und bat das Dienstmädchen, die Besorgungen aus dem Wagen zu holen. Es war ein langweiliges Mittagessen gewesen, und sie war müde.

Sie warf einen Blick in den Spiegel und richtete gedankenverloren ihr Haar. Heute Abend würde sie die helle Perücke aufsetzen, entschied sie. Den Termin bei René müsste sie absagen und den Rest des Nachmittags nutzen, um ein Mittagsschläfchen zu halten. Ab und zu musste man sich schließlich auch mal Zeit für sich nehmen. Sie ging ins Arbeitszimmer und setzte sich an den Schreibtisch. Während sie in ihrem Adressbuch nach der Nummer des Friseurs blätterte, hörte sie die leise Musik von Chopin. Wie beruhigend, dachte sie und wählte die Nummer. René würde toben, doch das ließ sich nicht ändern. Das Telefon klingelte, sie lehnte sich zurück und trommelte mit den Fingern auf die Armlehne des Stuhls. Dann entdeckte sie den an sie adressierten Umschlag. Sie blickte auf und sah den Körper ihres Sohnes, der von der Decke baumelte.

Sie zögerte.

Der Körper pendelte leicht hin und her, sodass das Seil um den dicken Eichenbalken rhythmisch zum Klang des Klaviers knarzte.

Mrs. Chasen starrte auf die hervortretenden Augen, die heraushängende Zunge und den Knoten, der den grotesk verdrehten Hals abschnürte.

»Wir bedauern«, sagte eine leise Stimme. »Kein Anschluss unter dieser Nummer. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Nummer gewählt haben. Kein Anschluss …«

Mrs. Chasen legte den Hörer auf. »Also wirklich, Harold«, sagte sie und wählte die Nummer noch einmal. »Ich nehme an, du findest das alles sehr komisch. Es scheint dir völlig egal zu sein, dass die Crawfords heute zum Abendessen kommen.«

»Oh, Harold war schon immer ein wohlerzogener Junge«, sagte Mrs. Chasen am Abend zu der älteren Mrs. Crawford. »Mit drei Jahren hatte ich ihm bereits beigebracht, wie man mit Messer und Gabel umgeht. Als Baby hat er nie Probleme gemacht, obwohl er für Krankheiten vielleicht anfälliger war als normale Kinder. Vermutlich hat er das von seinem Vater, denn ich bin in meinem ganzen Leben nicht einen einzigen Tag krank gewesen. Und natürlich hat er auch diese merkwürdigen Wertvorstellungen von seinem Vater geerbt – diesen penchant für das Absurde. Ich weiß noch, wie wir einmal in Paris waren und Charlie Zigaretten holen ging, und als Nächstes erfuhr ich, dass man ihn festgenommen hatte, weil er splitternackt in der Seine geschwommen war – er wollte mit zwei gelben Schwimmflügeln testen, wie stark die Strömung war. Glauben Sie mir, es bedurfte einer guten Portion enfluence und d’argent, um den Skandal zu vertuschen.«

Die jüngere Mrs. Crawford lachte anerkennend, so wie auch Mr. Crawford, Mr. Fisher und Mr. und Mrs. Truscott-Jones. Die ältere Mrs. Crawford nippte an ihrem Champagner und lächelte.

»Sind Sie bereit für den Nachtisch?«, fragte sie Mrs. Chasen. »Sind alle bereit für einen köstlichen Pfirsich Melba? Harold, mein Schatz, du hast deine Rote Bete nicht aufgegessen.«

Harold, der am Tischende saß, blickte auf.

»Hast du gehört, mein Schatz? Iss deine Rote Bete auf. Sie ist besonders nahrhaft. Sehr gut für das Immunsystem.«

Harold sah seine Mutter an und legte die Gabel ohne ein Wort beiseite.

»Was hast du?«, fragte Mrs. Chasen. »Ist dir nicht gut?«

»Halsschmerzen«, antwortete er leise.

»Oh, Liebling. Dann solltest du dich lieber hinlegen. Entschuldige dich und wünsch allen eine gute Nacht.«

»Entschuldigen Sie mich«, sagte Harold, »und gute Nacht zusammen.« Damit stand er auf und verließ den Raum.

»Gute Nacht«, antworteten alle.

»Nimm ein Aspirin«, rief ihm Mrs. Chasen hinterher. »Mit viel Wasser.« Dann wandte sie sich wieder ihren Gästen zu. »Meine Güte«, seufzte sie. »Ich weiß nicht, was ich mit dem Jungen machen soll. In letzter Zeit ist er ziemlich anstrengend. Ich schicke ihn zu Dr. Harley, meinem Psychiater. Mein Bruder Victor – der Brigadegeneral – findet natürlich, dass die Armee die richtige Lösung für ihn wäre. Aber ich will nicht, dass er im Dschungel endet, um gegen irgendwelche Eingeborenen zu kämpfen. So habe ich Charlie verloren. Charlie hat natürlich gegen niemanden gekämpft. Er war dabei, in Polynesien Papageien zu fotografieren, als dieser …«

»Noch Champagner!«, rief die ältere Mrs. Crawford und rülpste.

»Mutter!«, sagte die junge Mrs. Crawford.

»Mutter, bitte!«, sagte Mr. Crawford.

»Tut mir leid«, erklärte die ältere Mrs. Crawford. »Ich dachte, ich hätte da was gesehen.«

Vorübergehend breitete sich Schweigen am Tisch aus, bis Mr. Truscott-Jones erklärte, er habe noch nie so wunderbaren Pfirsich Melba gegessen, woraufhin Mrs. Chasen ihnen erzählte, wie sie das Rezept von einem Tenor in Tokio bekommen habe, der behauptete, Nellie Melbas unehelicher Sohn zu sein.

Es ist mir unbegreiflich, warum sie die alte Frau auf Partys mitnehmen, dachte Mrs. Chasen, als sie sich an ihren Schminktisch setzte und die Perücke abnahm. Schließlich ist sie so gut wie senil. Es ist so peinlich, vor allem für ihre Familie, und natürlich auch sehr anstrengend für die Gastgeberin.

Warum stecken sie sie nicht in ein Altersheim?, fragte sie sich und nahm ihren Morgenmantel vom Bett. Dort würde man sich gut um sie kümmern, und sie wäre unter ihresgleichen, bis ihre Zeit gekommen ist.

Vor der Tür ihres Badezimmers blieb sie stehen und betrachtete sich in dem großen Spiegel. Sie straffte die Schultern und fuhr sich über den Bauch. Nicht schlecht, dachte sie. Jugendlichkeit ist nur eine Frage von Schlankheit.

Sie öffnete die Tür und schaltete das Licht im Badezimmer an. In der Badewanne lag Harold mit weit aufgerissenen Augen und aufgeschlitzter Kehle; aus Hals und Handgelenken sickerte Blut.

»Oh, mein Gott! Mein Gott!«, kreischte Mrs. Chasen. »Ohhh! Das ist zu viel. Es reicht!« Damit machte sie kehrt und flüchtete schluchzend in den Flur.

Harold drehte den Kopf zur Seite und horchte. In der Ferne hörte er das hysterische Geschrei seiner Mutter. Er betrachtete sich in dem blutverschmierten Spiegel und verzog das Gesicht zu einem schwachen, befriedigten Lächeln.

»Wir haben jetzt mehrere Sitzungen hinter uns, Harold«, sagte Dr. Harley, »aber ich kann ehrlich gesagt nicht behaupten, dass wir irgendwelche Fortschritte gemacht hätten. Würden Sie mir zustimmen?«

Harold lag auf der Couch, starrte an die Decke und nickte.

»Und woran liegt das?«

Harold dachte kurz nach. »Keine Ahnung.«

Dr. Harley trat ans Fenster. »Vielleicht an Ihrer Weigerung, sich zu artikulieren oder mitzuarbeiten. Wir müssen miteinander kommunizieren, Harold. Sonst werde ich Sie nie verstehen. Lassen Sie uns noch einmal über Ihre vorgetäuschten Selbstmorde sprechen. Seit unserer letzten Sitzung hat Ihre Mutter von drei weiteren berichtet. Meinen Berechnungen nach belaufen sie sich nun auf insgesamt fünfzehn. Ist das korrekt?«

Harold starrte konzentriert an die Decke. »Ja«, sagte er nachdenklich. »Wenn man den ersten nicht mitrechnet und die Nacht, in der die Bombe im Gewächshaus explodierte.«

Dr. Harley strich sich mit der Hand über das spärliche Haar. »Fünfzehn«, sagte er. »Und alle Ihrer Mutter zu Gefallen?«

Harold überlegte. »Nein«, sagte er schließlich. »Als Gefallen würde ich es nicht bezeichnen.«

»Nein«, bekräftigte Dr. Harley. »Vermutlich nicht.« Er setzte sich an seinen Schreibtisch. »Aber sie sollten doch Ihre Mutter zu einer Reaktion veranlassen, nicht wahr? Zum Beispiel der Vorfall mit dem zertrümmerten Schädel, über den wir letztes Mal sprachen. Sie haben die Attrappe mit der Honigmelone so am Hinterreifen ihres Wagens platziert, dass Ihre Mutter beim Rücksetzen dachte, sie sei über Ihren Kopf gefahren. Ihr hysterischer Anfall war genau das, was Sie mit diesen letzten drei Versuchen bezweckt haben. Habe ich recht?«

»Nun«, sagte Harold. »Das war einer der ersten. Da war es noch einfacher.«

»Ach ja«, sagte Dr. Harley. Er lehnte sich zurück. »Erzählen Sie mir bitte von dem Vorfall gestern Abend im Badezimmer.«

»Was wollen Sie wissen?«

»Würden Sie ihn als Erfolg bezeichnen?«

Harold dachte nach. »Es war die beste Reaktion, die ich in den letzten Wochen verzeichnen konnte.«

»Hatten Sie einen Abschiedsbrief hinterlassen?«

»Nein. Aber ich hatte mit Blut ›Leb wohl‹ auf den Spiegel geschrieben. Ich glaube nicht, dass sie es gesehen hat.«

»Hatten Sie einen Abschiedsbrief hinterlassen, als Sie sich im Arbeitszimmer erhängt haben?«

»Ja. Auf dem Schreibtisch. Sie hat ihn nicht einmal angerührt.«

»Dann war der Versuch, sich zu erhängen, ein Reinfall?«

»Vielleicht lag es an der Schlinge«, überlegte Harold. »Vielleicht hätte ich ein anderes Seil nehmen sollen.«

»Sie scheinen sehr ausgefeilte Requisiten für diese, na ja, Veranstaltungen zu verwenden. Die Sache mit dem Swimmingpool zum Beispiel. Die muss doch ziemlich aufwendig gewesen sein.«

Harold holte tief Luft. »O ja«, sagte er. Ein Anflug von Befriedigung schimmerte in seinem Lächeln auf. »Stimmt. Ich musste Schwimmkissen für die Schuhe und den Anzug basteln. Ich musste mir sogar ein kleines Sauerstoffgerät ausdenken, mit dem man unter Wasser atmen kann. Das war cool.«

»Aber erfolglos. Zumindest nach dem zu urteilen, was Ihre Mutter mir erzählt hat.«

Harold sah den Arzt an. »Was hat sie Ihnen denn erzählt?«

»Dass sie gesehen hat, wie Sie mit dem Gesicht nach unten und einem Zettel mit der Aufschrift ›Leb wohl, Welt‹ auf dem Rücken im Pool trieben, woraufhin sie das Dienstmädchen anwies, Ihnen einen heißen Kakao zum Mittagessen zu machen, weil sie nicht wollte, dass Sie sich erkälten.«

Harold starrte wieder an die Decke. Es dauerte eine Weile, bis er antwortete. »Ich habe volle drei Tage für die Vorbereitungen gebraucht.«

Dr. Harley beugte sich vor. »Erklären Sie mir eins, Harold«, sagte er, das Thema wechselnd. »Was stellen Sie eigentlich mit Ihrer Zeit an?«

»Sie meinen, wenn ich nicht gerade Vorbereitungen treffe …?«

»Ja. Was machen Sie sonst so am Tag? Sie gehen nicht in die Schule.«

»Nein.«

»Und Sie arbeiten nicht.«

»Nein.«

»Wie sieht dann also Ihr Tagesablauf aus?«

Harold hielt inne. »Ich sehe mir Schrottplätze an.«

»Warum?«

Er dachte einen Augenblick nach. »Weil es dort Schrott gibt«, antwortete er. »Er gefällt mir.«

»Verstehe. Und was machen Sie sonst?«

»Ich gucke mir an, wie in der Schrottpresse Autos geschreddert werden.«

»Und was noch?«

»Ich bin auch gern bei Abrissen dabei.«

»Sie meinen die Demontage von alten Gebäuden und so was?«

»Ja, vor allem mit dieser großen Eisenkugel.«

»Das ist sehr aufschlussreich, Harold, ich glaube, es eröffnet mehrere neue Aspekte, die wir dann bei unserer nächsten Sitzung besprechen können. Jetzt ist Ihre Zeit um. Richten Sie Ihrer Mutter bitte Grüße von mir aus. Ich glaube, ich sehe sie Anfang nächster Woche.«

Harold stand auf und verabschiedete sich.

»Fahren Sie jetzt zum Schrottplatz?«, fragte Dr. Harley freundlich.

»Nein«, antwortete Harold. »Zum Friedhof.«

Der Arzt sah ihn erstaunt an. »Oh, das tut mir leid. Ein Verwandter?«

»Nein«, sagte Harold, während er die Tür öffnete. »Ich gehe einfach gern auf Beerdigungen.«

Harold stand am Rand der Trauergemeinde und hörte zu, wie der Pastor das Totengebet sprach. Kleinere Bestattungen sind mir lieber, dachte er bei sich. Wenn nur wenige Menschen am Grab standen, waren die Gefühle intensiver. Und natürlich war es bei kleineren Bestattungen leichter, direkt ans Grab zu treten, um zuzusehen, wie der Sarg in die Erde hinabgelassen wurde.

Der Pastor leierte seinen Text herunter. Der Verstorbene muss eine bedeutende Persönlichkeit gewesen sein, dachte Harold. Ziemlich gut besucht. Er sah sich um und bemerkte eine kleine alte Dame, die nicht weit entfernt unter einem Baum saß. Sie schien zur Trauergemeinde zu gehören, und Harold hätte sie nicht weiter beachtet, wenn sie nicht ein Stück Wassermelone gegessen und die Kerne in eine kleine Papiertüte gespuckt hätte. Er starrte sie einigermaßen verblüfft an. Sie fühlte sich sichtlich wohl und beobachtete alles um sich herum so vergnügt, als wäre sie auf einem Picknick im Park.

Als sich das Gebet des Pastors dem Ende näherte, beschloss Harold zu gehen. Er warf einen letzten Blick auf die alte Dame. Sie war wirklich merkwürdig. Ziemlich schräg. Dann stieg er in seinen Leichenwagen und fuhr davon.

»Warum du dieses schwarze Monster gekauft hast, ist mir schleierhaft«, sagte Mrs. Chasen beim Mittagessen. »Du könntest doch jedes Auto haben, das du dir wünschst – einen Porsche, einen Jaguar, einen hübschen kleinen MG-Roadster. Aber nein. Jetzt steht dieser Schandfleck in unserer Auffahrt. Sehr peinlich für mich, und unsere Gäste kriegen jedes Mal einen Schreck. Nicht auszudenken, was die Damen des Wohltätigkeitsvereins gedacht haben, als sie sahen, wie du – der Sohn ihrer Vorsitzenden – in einem Leichenwagen nach Hause kamst. Wirklich Harold, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Trink deine Milch aus, Liebling.«

Harold trank seine Milch aus.

»Dabei bist du ja kein Dummkopf«, fuhr Mrs. Chasen fort. »Ganz im Gegenteil, du hast einen sehr hohen IQ. Aber dein Faible für Beerdigungen ist mir ein Rätsel. Woher hast du das nur? Von mir jedenfalls nicht. Für solche Mätzchen hätte ich gar keine Zeit. Ich bin von morgens bis abends beschäftigt. Komitees, Mittagessen, das Ballett, keine freie Minute dazwischen. Du hingegen, Harold, du gehst nicht unter Leute, du unterhältst dich mit niemandem, du machst dir keine Gedanken über die Zukunft. Stattdessen vergeudest du deine Talente mit diesen albernen, blutigen Einlagen, deinen kleinen divertissements. Das hat doch keine Zukunft, Harold. Egal wie heilsam sie aus psychologischer Sicht sein mögen. Dein Onkel Victor ist für die Armee. Nun, vielleicht solltest du ihn einmal besuchen. Ich bin keineswegs eine Freundin der Armee, aber vielleicht wird er aus dir schlau. Immerhin war er General MacArthurs rechte Hand.«

Brigadegeneral Victor E. Ball war 1945 tatsächlich für kurze Zeit General MacArthurs Adjutant gewesen. Aber man würde MacArthur nicht gerecht werden, wenn man Ball als seine rechte Hand bezeichnete, denn er hatte bei keiner Kommandoentscheidung eine Rolle gespielt, vor allem, weil er selbst gar keine rechte Hand besaß. Genau genommen hatte er nicht mal einen rechten Arm: Er war ihm während eines Manövers in Fort Jackson, South Carolina, weggeschossen worden. Man hätte annehmen können, dass ein Offizier nach einem derartigen Vorfall vorzeitig in den Ruhestand trat, doch General Ball gehörte nicht zu denen, die kampflos das Handtuch warfen. Seiner Meinung nach bestand der größte Nachteil eines fehlenden rechten Arms darin, nicht mehr auf vorgeschriebene Art militärisch salutieren zu können. Daher hatte er nach einigem Experimentieren eine mechanische Vorrichtung entworfen, die er zusammengeklappt in seinem leeren Ärmel trug. Wenn er mit der linken Hand an der Kordel seiner fourragère zog, sprang der Ärmel an seine Stirn und lieferte einen zackigen West-Point-Salut. Mithilfe dieser Vorrichtung und dem Einfluss einiger Freunde im Pentagon hatte General Ball es geschafft, Karriere in der Armee zu machen. Dies erklärte er auch seinem Neffen:

»Die Armee ist nicht nur meine Heimat, Harold, sie ist mein Leben. Und genauso gut könnte sie dein Leben sein. Ich weiß, wie deine Mutter das sieht. Sie möchte, dass ich deine Einberufungsunterlagen zurückhalte, aber wenn es nach mir ginge, würde ich deine Akte sofort bearbeiten und dich schon morgen zur Grundausbildung schicken. Glaub mir, du hättest einen Riesenspaß.«

Der General erhob sich von seinem Schreibtischstuhl und zeigte auf die militärischen Schautafeln an seiner Bürowand. »Sieh sie dir an, Harold«, sagte er. »Das ist unsere Armee, sie vermöbelt die Spicks bei San Juan, verprügelt die Schlitzaugen, macht die Rothäute fertig und kämpft sich den Weg über die Brücke von Remagen frei. Ach, was für ein herrliches Leben! Sie bietet historische Ereignisse und Erziehung. Action. Abenteuer. Gute Ratschläge! Du wirst den Krieg erleben – und das aus erster Hand! Und viele Mädchen mit Mandelaugen. Die Armee macht einen Mann aus dir, Harold. Du brauchst nur die Uniform anzuziehen, und schon schreitest du aufrecht – mit funkelndem Blick, federndem Schritt und der Gewissheit im Herzen, dass du für den Frieden kämpfst. Und obendrein dienst du deinem Vaterland.«

Er blieb vor dem Porträt von Nathan Hale mit einer Schlinge um den Hals stehen.

»Genau wie Nathan Hale«, sagte er. Er zog an der Kordel, und sein Ärmel sprang hoch und salutierte. »Das ist, was dieses Land braucht – mehr Männer wie Nathan Hale.« Einen Augenblick stand er vor dem Porträt stramm, dann ließ er den Ärmel wieder zurückschnappen.

»Und weißt du was?«, sagte der General und sah Harold an, der neben dem Fenster saß.

»Was denn?«, sagte Harold.

Der General blieb vor ihm stehen und beugte sich vertraulich herab. »Ich meine gar, einen kleinen Nathan Hale in dir zu erkennen«, flüsterte er.

Harold starrte seinen Onkel ausdruckslos an.

Der General lächelte und klopfte ihm auf die Schulter. »Denk mal drüber nach«, sagte er und trat wieder an seinen Schreibtisch.

Harolds abgetrennter Kopf stand aufrecht auf einem silbernen Servierteller, während er das Blut um den Hals mit Petersilie garnierte. Als er hörte, wie seine Mutter die Treppe hinunterkam, stülpte er rasch die große silberne Servierhaube darüber und schob ihn unter den Tisch. Dann verließ er das Esszimmer, um sie im Flur abzupassen.

»Harold, Liebling, ich habe nur ganz wenig Zeit, aber ich möchte dir trotzdem mitteilen, was ich entschieden habe. Setz dich bitte.«

Harold setzte sich, und Mrs. Chasen begann, ihre langen weißen Handschuhe anzuziehen.

»Es wird Zeit, an deine Zukunft zu denken, Harold«, sagte sie sachlich. »Du bist neunzehn, fast zwanzig. Bislang hast du ein unbeschwertes, glückliches und sorgloses Leben geführt. Das Leben eines Kindes. Doch jetzt ist es an der Zeit, die kindlichen Allüren abzulegen und die Verantwortung eines Erwachsenen zu übernehmen. Wir alle würden uns gern durchs Leben treiben lassen, ohne einen Gedanken an morgen zu verschwenden. Aber so einfach ist es nicht. Wir haben Verpflichtungen. Aufgaben. Prinzipien. Kurzum«, verkündete Mrs. Chasen, endlich fertig mit den Handschuhen, »ich finde, es wird Zeit, dass du heiratest.«

»Was?«, sagte Harold.