Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

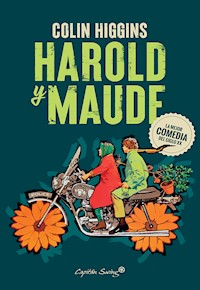

Harold Chasen, diecinueve años, está obsesionado con la muerte. Simula suicidios para sorprender a su egocéntrica madre, conduce un coche fúnebre y asiste a los funerales de extraños. Maude Chardin, setenta y nueve, adora la vida. Libera árboles de las aceras y los trasplanta al bosque, pinta sonrisas en los rostros de las estatuas de la iglesia y "toma prestados" automóviles para recordarles a sus dueños que la vida es fugaz. Un encuentro casual entre los dos se convierte en una locura, un romance vertiginoso, gracias al cual Harold se se da cuenta de que vale la pena vivir. La novela se publicó con la película original pero ha estado agotada durante más de treinta años. Es un complemento valioso que aporta elementos nuevos y responde a muchas de las preguntas no resueltas de la película.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

«—No tiene ninguna gracia —dijo

Zanco Panco después de un largo silencio,

apartando la mirada de Alicia—

que lo llamen a uno huevo.

¡Ninguna!»

LEWIS CARROLL

A través del espejo

Harold Chasen se subió a la silla y se puso la soga alrededor del cuello. La tensó y ajustó el nudo. Resistiría. Echó un vistazo al estudio. La melodía de Chopin sonaba bajito. El sobre estaba inclinado en el escritorio. Todo listo. Esperó un momento. Un coche se acercaba por la avenida del jardín y aparcaba en la puerta. Su madre había llegado. Con una sonrisa mínima, Harold derribó la silla y cayó al vacío con una sacudida. En cuestión de segundos había dejado de dar puntapiés y su cuerpo estaba balanceándose en la cuerda.

La señora Chasen dejó las llaves en la consola del vestíbulo y avisó a la doncella para que sacara los paquetes del coche. La comida había sido aburrida y estaba cansada. Se miró en el espejo y se tiró del pelo con aire distraído. Podía ponerse la peluca rubia para la cena de esa noche. Cancelaría su cita con René y se echaría una siesta. Al fin y al cabo, se merecía darse un capricho de vez en cuando. Entró en el estudio y se sentó delante del escritorio. Mientras ojeaba la agenda para buscar el número de su peluquero oyó la música de Chopin. ¡Qué relajante!, pensó, y empezó a marcar. René iba a ponerse hecho una furia, pero qué se le iba a hacer. El teléfono dio el tono de llamada y la señora Chasen se reclinó y se puso a dar golpecitos con los dedos en un brazo del asiento. Fue entonces cuando se fijó en el sobre, dirigido a ella. Levantó la mirada y vio el cuerpo de su hijo colgado del techo.

Se quedó quieta.

El ligero balanceo del cuerpo producía en la cuerda un crujido rítmico al compás del piano.

La señora Chasen observó los ojos saltones, la lengua caída y el nudo tenso alrededor del cuello grotescamente torcido.

—Lo siento —dijo una vocecilla—. El número al que ha llamado está desconectado. Por favor, compruebe que ha marcado bien y marque de nuevo. Esto es…

Colgó el teléfono.

—La verdad, Harold —dijo, mientras volvía a marcar—. Supongo que te parece muy divertido. Por lo visto te trae sin cuidado que esta noche vengan a cenar los Crawford.

—Ah, Harold ha sido SIEMPRE un chico muy educado —le dijo la señora Chasen a la anciana señora Crawford en la mesa de la cena—. Desde luego que sí. A los tres años le enseñé a utilizar el cuchillo y el tenedor. De pequeño nunca dio ningún problema, aunque puede que fuera un poco más propenso de lo normal a ponerse enfermo. Eso ha debido de sacarlo de su padre, porque yo no he estado enferma un solo día en toda mi vida. Y también ha heredado de su padre ese extraño sentido de los valores: esa tendencia al absurdo. Me acuerdo de una vez que estábamos en París y Charlie salió a comprar cigarrillos. La siguiente noticia que tuve fue que lo habían detenido por bañarse desnudo en el Sena, para experimentar las corrientes del río con unos flotadores de caucho amarillos. Os aseguro que hizo falta mucha enfluence y mucho argent para silenciar el incidente.

La nuera de la señora Crawford apreció la anécdota con risas, y lo mismo hicieron el hijo de la señora Crawford, el señor Fisher y el señor y la señora Truscott-Jones. La señora Crawford bebió un sorbito de champán y sonrió.

—¿Preparados para el postre? —preguntó la anfitriona—. ¿Estáis todos preparados para un delicioso melocotón en almíbar? Harold, cielo, no te has terminado la remolacha.

Harold levantó la vista desde el otro extremo de la mesa.

—¿Me has oído, cielo? Cómete la remolacha. Es muy nutritiva. Muy buena para el organismo.

Harold miró a su madre y cogió el tenedor sin decir nada.

—¿Qué te pasa? —preguntó la señora Chasen—. ¿Es que no te encuentras bien?

—Me duele la garganta —contestó Harold en voz baja.

—¡Vaya por Dios! En ese caso será mejor que te vayas a la cama inmediatamente. Discúlpate y da las buenas noches a todos.

—Discúlpenme —dijo Harold—. Y buenas noches a todos. —Se levantó y salió del comedor.

—Buenas noches —respondieron a coro.

—Tómate una aspirina —le dijo su madre—. Y bebe mucha agua. —Se volvió hacia sus invitados y siguió diciendo—: No sé qué voy a hacer con este chico. Últimamente está imposible. Lo estoy mandando a mi psiquiatra, el doctor Harley, y, por supuesto, mi hermano Victor, el general de brigada, no para de decirme que la solución es el Ejército. Pero no quiero que vaya a una selva a combatir con los indígenas. Así perdí a Charlie. Aunque Charlie no estaba combatiendo, claro. Estaba fotografiando loros en Polinesia cuando ese…

—¡Más champán! —gritó la señora Crawford, y se le escapó un eructo.

—¡Madre! —protestó su nuera.

—¡Madre, por favor! —exclamó su hijo.

—Lo siento —dijo la anciana señora Crawford—. Me ha parecido ver un murciélago.

Se quedaron un momento callados, hasta que el señor Truscott-Jones dijo que nunca había probado un melocotón en almíbar tan bueno, y la señora Chasen contó cómo había conseguido la receta original de un tenor de Tokio que aseguraba ser el hijo bastardo de Dame Nellie.

Es incomprensible, pensó la señora Chasen cuando se sentó en el tocador para quitarse la peluca, que traigan a las reuniones a esa mujer tan mayor. Está casi senil. Es bochornoso, sobre todo para su familia, y desquiciante para la anfitriona.

¿Por qué no la llevarán a una residencia?, se preguntó, cogiendo la bata de encima de la cama. Allí estaría bien atendida y podría vivir entre personas como ella hasta que le llegue su hora.

Se detuvo antes de llegar a la puerta del baño para mirarse en el espejo de cuerpo entero. Echó los hombros hacia atrás y se dio una palmadita en el vientre. No está mal, pensó. Conservarse joven es simple cuestión de conservarse delgada.

Abrió la puerta y encendió la luz del baño. Harold estaba tendido en la bañera, degollado, con los ojos abiertos y un reguero de sangre en el cuello y las muñecas.

—¡Dios mío! ¡Dios mío! —gritó la señora Chasen—. ¡Ayyy! ¡Ayyy! Esto es demasiado. ¡No puede ser! —Y salió corriendo al pasillo, llorando.

Harold volvió la cabeza y aguzó el oído. Oía a lo lejos los gemidos histéricos de su madre. Se miró en el espejo embadurnado de sangre y esbozó una leve sonrisa de satisfacción.

—Ya hemos tenido varias sesiones, Harold —dijo el doctor Harley—, y no creo que podamos decir sinceramente que hayamos progresado gran cosa. ¿Estás de acuerdo?

Harold, que estaba tumbado en el diván, mirando el techo, asintió con la cabeza.

—Y ¿por qué? —preguntó el doctor Harley.

Harold se quedó un momento pensativo.

—No lo sé.

El doctor Harley se acercó a la ventana.

—Yo creo que puede ser por tu reticencia a expresarte y a dar explicaciones. Tenemos que comunicarnos, Harold. Si no, nunca podré entenderte. Vamos a repasar de nuevo esos suicidios fingidos. Desde la última vez que nos vimos tu madre me ha notificado otros tres. Según mis cálculos, eso hace un total de quince. ¿Es así?

Harold seguía mirando el techo fijamente.

—Sí —contestó, pensativo—, sin contar el primero y la noche que explotó la bomba en el invernadero.

El doctor Harley se pasó la mano por el pelo ralo.

—Quince —repitió—. Y ¿todos por el bien de tu madre?

Harold consideró la pregunta.

—Yo no diría por su «bien» —dijo al cabo de un rato.

—No. Supongo que no. —El doctor Harley se sentó a la mesa—. Pero los planeaste todos para provocar una determinada reacción en tu madre, ¿no? Por ejemplo, el incidente del cráneo machacado del que hablamos la última vez. Pusiste el maniquí con el melón detrás de la rueda trasera del coche de tu madre para que cuando diera marcha atrás pensara que te había aplastado la cabeza. Supongo que el ataque de histeria que tuvo ese día era lo que buscabas con los tres últimos intentos. ¿Me equivoco?

—Bueno. Ese fue uno de los primeros. Entonces era más fácil —contestó Harold.

—Sí, claro —dijo el doctor Harley, recostándose en el asiento—. Háblame del incidente de la bañera que ocurrió anoche.

—¿Qué quiere saber?

—¿Dirías que fue un éxito?

Harold reflexionó unos momentos.

—Fue la mejor respuesta que he tenido en las últimas semanas.

—¿Dejaste una nota de suicidio?

—No. Pero escribí «Adiós» en el espejo, con sangre. Creo que no lo vio.

—¿Dejaste una nota de suicidio cuando te ahorcaste en el salón?

—Sí. La dejé encima del escritorio. Ni siquiera la cogió.

—Entonces, ¿el ahorcamiento fue un fracaso?

—Quizá fue por culpa del equipo —reflexionó Harold—. Quizá debería haber utilizado otro tipo de arnés.

—Parece que cuidas mucho la parafernalia de estas… actuaciones. La piscina, por ejemplo. Eso debió de costarte mucho trabajo.

Harold respiró hondo.

—Sí —asintió, con una ligera sonrisa de satisfacción—. Me costó mucho. Tuve que fabricar unos flotadores para el traje y los zapatos. Hasta diseñé un pequeño dispositivo de oxígeno para respirar debajo del agua. Fue un buen trabajo.

—Pero no fue un éxito. Al menos a juzgar por lo que me contó tu madre.

Harold miró al doctor Harley.

—¿Qué le contó?

—Me contó que te encontró flotando en la piscina, boca abajo y completamente vestido, con una nota prendida en la espalda que decía: «Adiós, mundo». Me dijo que te dio un cacao caliente, porque no quería que te resfriaras.

Harold volvió a quedarse mirando el techo. Tardó un buen rato en volver a hablar.

—Me costó tres días organizar eso —dijo por fin.

El doctor Harley se inclinó hacia delante y decidió cambiar de tema.

—Dime una cosa, Harold. ¿Qué haces con tu tiempo?

—¿Se refiere a cuando no estoy planeando…?

—Sí. ¿Cuál es tu actividad diaria? No estudias.

—No.

—Y tampoco trabajas.

—No.

—Entonces, ¿cómo pasas el día?

—Voy a los vertederos.

—Y ¿por qué vas?

Harold buscó una respuesta.

—Por la basura —dijo—. Me gusta mirar la basura.

—Entiendo. ¿Qué más haces?

—Me gusta ver cómo aplastan los coches en el desguace.

—Y ¿qué más?

—Me gustan las demoliciones.

—¿Quieres decir los derribos de edificios y cosas así?

—Sí, sobre todo cuando usan esa bola de hierro enorme.

—Lo que dices es muy iluminador, Harold, y creo que nos abre varias vías de exploración para la próxima sesión. Hoy se ha terminado el tiempo. Dale recuerdos a tu madre. Creo que la veré la semana que viene.

Harold se levantó del diván y dijo adiós.

—¿Vas al basurero? —preguntó amablemente el doctor Harley.

—No. Al cementerio.

El psiquiatra se quedó sorprendido.

—¡Ah! Lo siento. ¿Alguien de la familia?

—No —contestó Harold mientras abría la puerta—. Me gusta ir a entierros.

Harold estaba detrás del grupo, escuchando los últimos rezos del sacerdote. Decidió que prefería los entierros pequeños. La emoción parecía más intensa cuando había pocas personas alrededor de la sepultura. Además, en los funerales pequeños era más fácil acercarse al féretro y ver cómo lo metían en la fosa.

El sacerdote continuaba su perorata. El difunto debía de ser una persona importante, pensó Harold. Esto está muy concurrido. Miró a su alrededor y vio a una señora mayor, muy menuda, no lejos del grupo, sentada debajo de un árbol. Parecía una más de los deudos, y Harold no se habría fijado en ella de no ser porque se estaba comiendo una rodaja de melón y escupiendo las pipas en una bolsa de papel. La miró con perplejidad. Parecía muy tranquila, observando la escena y disfrutando, como si estuviera haciendo pícnic en un parque.

El sacerdote terminó sus oraciones y Harold decidió marcharse. Miró por última vez a la señora mayor y llegó a la conclusión de que era definitivamente rara. Muy rara, pensó. Y se marchó en su coche fúnebre.

—¿Por qué te has comprado esa tartana negra? —le preguntó su madre a la hora de comer—. Es espantosa. No lo entiendo en absoluto. Podrías tener el coche que quisieras: un Porsche, un Jaguar, uno de esos MG descapotables tan monos. Pero no. Tenemos que tener ese adefesio aparcado en la entrada, que a mí me avergüenza y a todo el mundo le impresiona. No quiero ni imaginarme lo que habrán pensado las señoras de la asociación cuando te vieron…, al hijo de su presidenta…, llegar a casa en un coche fúnebre. De verdad, Harold, ya no sé qué hacer. Bébete la leche, anda.

Harold se bebió la leche.

—Tú no tienes un pelo de tonto —siguió diciendo la señora Chasen—. Al contrario, tienes un coeficiente intelectual muy alto. Por eso, simplemente no entiendo esta obsesión mortuoria. ¿De dónde te viene? De mí desde luego que no. Yo no tengo tiempo para pensar en esas cosas. Desde el momento en que me levanto por la mañana hasta el momento en que me acuesto por la noche estoy activa, haciendo cosas —comités, comidas, el ballet—, nunca tengo un segundo vacío. Pero tú, Harold, nunca te relacionas, nunca hablas, nunca piensas en el día de mañana. Estás desperdiciando tu talento con esas escenas sangrientas: tus pequeños divertissements. Eso no tiene ningún futuro, Harold. Aunque sean una buena purga psicológica. Tu tío Victor recomienda el Ejército. Bueno, a lo mejor deberías ir a verlo. La verdad es que no siento simpatía por el Ejército, pero quizá él pueda entenderte. Al fin y al cabo, era la mano derecha del general MacArthur.

El general de brigada Victor E. Ball había sido, en efecto, ayudante de campo del general MacArthur durante un breve período en 1945. Pero en justicia a MacArthur, no podía decirse que hubiera sido su mano derecha, en parte porque no tenía ni voz ni voto en las decisiones del mando, pero sobre todo porque el general no tenía mano derecha. En realidad no tenía brazo derecho: lo había perdido de un disparo en unas maniobras de entrenamiento en Fort Jackson, en Carolina del Sur. Normalmente, un oficial se retiraba después de semejante distinción, pero el general Ball no era de los que se rinden sin presentar batalla. Tal como él lo veía, la mayor desventaja de un soldado que ha perdido el brazo derecho era que no podía hacer el saludo militar. Desarrolló varios experimentos y diseñó finalmente un dispositivo mecánico que llevaba plegado en la manga vacía. Cuando tiraba del cordón de su fourragère con la mano izquierda, la manga saltaba a su frente con un chasquido para saludar al más puro estilo de West Point. Con este mecanismo y la influencia de varios amigos del Pentágono, el general Ball consiguió hacer carrera en el Ejército. Tal como le dijo a su sobrino:

—El Ejército no solo es mi hogar, Harold, es mi vida. Y podría ser la tuya también. Sé lo que piensa tu madre. Me ha pedido que retenga tu expediente de reclutamiento, aunque si por mí fuera mañana mismo procesaría tu ficha y te mandaría a hacer instrucción. Créeme que lo pasarías estupendamente.

El general se levantó del escritorio y señaló los carteles militares que tenía en las paredes del despacho.

—Echa un vistazo, Harold —dijo—. Ahí tienes al Ejército, aplastando a los hispanos en San Juan, machacando a los chinos, azotando a los pieles rojas y marchando al frente de batalla por el puente de Remagen. ¡Qué gran vida! Te ofrece historia y educación. Acción. Aventura. ¡Consejos! ¡Verás la guerra… en persona! Y montones de chicas de ojitos rasgados. ¡Te harás un hombre, Harold! Cuando te pones el uniforme y caminas erguido, con brío en el paso y brillo en la mirada, tu corazón sabe que estás luchando por la paz. Y sirviendo a tu país.

Se detuvo delante de un retrato de Nathan Hale con una soga al cuello.

—Como Nathan Hale —dijo. Tiró del cordón y su manga saludó con un chasquido—. Eso es lo que necesita este país: más Nathans Hale.

Se quedó un rato en posición de saludo antes de bajar la manga limpiamente.

—Y ¿sabes qué? —añadió, volviéndose a Harold, que estaba sentado al lado de la ventana.

—¿Qué?

El general se quedó delante de su sobrino y se inclinó con actitud confidencial.

—Creo —susurró despacio—, creo que veo un pequeño Nathan Hale dentro de ti.

Harold miró a su tío con un gesto de perplejidad.

El general sonrió y le dio un puñetazo en el hombro.

—Piénsalo —dijo, y volvió a su escritorio.

La cabeza decapitada de Harold estaba erguida, sobre una fuente de plata, mientras Harold colocaba unas ramitas de perejil en el charco de sangre, alrededor del cuello. Cuando oyó que su madre bajaba las escaleras, colocó rápidamente la tapa de la fuente y la escondió debajo de la mesa. Salió del comedor para recibir a su madre en el vestíbulo.

—Harold, cielo, no tengo más que unos minutos, pero quiero informarte de que he tomado una decisión. Siéntate, por favor.

Harold se sentó mientras la señora Chasen se ponía los guantes largos y blancos.

—Harold —dijo, en tono práctico—, es hora de que empieces