Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

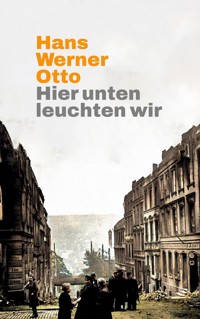

In "Westkotten" geht der Autor den Spuren des 1942 in der Ukraine gefallenen jungen Soldaten Willi Otto nach, großer Bruder seines Vaters. Davon, wie seine Mutter Ilse den Bombenangriff auf Barmen 1943 erlebte, liest man in "Ilse und die anderen". Ilse war Patientin bei einem in der Stadt beliebten jüdischen HNO-Arzt, von dessen Schicksal "Rappoport" erzählt. Die merkwürdige Beziehung einer weiteren Patientin Dr. Rappoports zu ihrem Patenonkel, dem NS-Außenminister Joachim von Ribbentrop, schildert "Brickendrop und das Patenkind". Vier Erzählungen, zunächst einzeln als "Besondere Hefte" im NordPark-Verlag erschienen, hier in einem Buch vereint. Vier Erzählungen aus dem Barmen der 30er und 40er Jahre "des aufwühlenden, in der großen Welt ereignisreichen 20. Jahrhunderts, aus deren Barmer Mikrokosmos Otto seine Geschichten schöpft - sorgfältig recherchierte Familiengeschichten, die belegen, wie die Dramatik des Weltgeschehens auch in die Schicksale einzelner oder ganzer Familien Eingang findet. Sie zeigen aber auch den letzten möglichen Rückzugspunkt im großen Getriebe, das Selbst." Frank Becker, Musenblätter

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hans Werner Otto, geboren 1954 in Wuppertal-Elberfeld.

Im NordPark Verlag erschienen folgende Titel:

Mit dem Kofferradio in der Mählersbeck, 2001

Westkotten oder: Hitler ist kein feiner Mann, 2006

Rappoport oder: Hier unten leuchten wir, 2007

Winde lassen, Wünsche werfen. 2009

Gott wird uns schon nicht kriegen. 2010

Brickendrop und das Patenkind. 2011

Rotter Blüte, 2020

Inhaltsverzeichnis

Westkotten

Ilse und die anderen

Rappoport

Brickendrop und das Patenkind

Nachwort

Westkotten

Westkotten

1

Westkotter Straße in Barmen. Meine Oma wohnte zwei Etagen über der Gaststätte Holtschmidt, einer Kneipe mit grünem, nach Zigarrenrauch stinkendem Eingangsvorhang, einer Ausschankklappe, die vom Treppenhaus erreichbar war, so dass man sich gezapftes Bier abfüllen lassen konnte, ohne die Kneipe überhaupt betreten zu müssen. Da das Klo der Kneipe allerdings auch vom Hausflur begehbar und ständig zugänglich sein musste, führte mein Weg zu meiner Oma immer durch eine Geruchsschleuse von Urin, Bier und Zigarren, manchmal hielt ich den Atem an und sprang schnell die drei halben Treppen hoch, wo dann allerdings wieder ein Klo war, das sich meine Oma mit zwei anderen Mietparteien teilen musste, und auch das hatte seine Gerüche. Noch eine halbe Treppe, dann durch einen langen, dunklen Flur.

Wenn aber an dessen Ende die Tür geöffnet wurde, roch es oft, nur für mich, nach Schellfisch mit Senfsoße und Kartoffelpüree.

Beim Essen fühlte ich dann den Blick der Oma auf mir ruhen. Als ich sie ansah, lächelte sie. »Wie unser Willi«, sagte sie; das hatte sie schon ein paar Mal zu meinem Vater gesagt und mir dabei über den Kopf gestrichen. Es sollte mir noch häufiger so gehen. Unsere Generation lieferte wieder neues Material, in dem nach der Unzahl fehlender Gesichter Ausschau gehalten werden konnte.

Ich war zehn Jahre alt und kehrte mit einer Lungenentzündung aus dem Zeltlager zurück. Zelte ohne Boden, wir hatten in unseren Schlafsäcken auf feuchtem Stroh gelegen, so richtig warm wars nachts nur am Lagerfeuer gewesen, wenn man Wache hatte und heißen Tee trank.

Meine Oma wusste, was zu tun war. Sie hatte etwa dreißig Jahre zuvor die Lungenentzündung ihrer Tochter Leni mit einem Sud aus Zwiebeln, Kandiszucker und Brombeerblättern behandelt, dazu Kalium chloratum und Ferrum phosphoricum aus der Homöopathie, was der Hausarzt ihr verboten hatte, und so hatte sie es der Tochter heimlich verabreicht, hinter dem Rücken des wohlmeinenden und gestrengen Doktors, der aber dann zwei Tage später die Genesung feststellte und von einem Wunder sprach. Jetzt trank ich zweimal täglich das Gebräu und schluckte die Homöopathie, lag den ganzen Tag über in dem großen, hohen Ehebett der Großeltern, dessen eine Hälfte seit dem Januar 1944 unbenutzt war, zumindest von meinem Großvater, denn das war das Datum seines letzten Heimaturlaubs gewesen; und wenn ich über das mächtige Plumeau guckte, sah ich am Fußende auf Messingstangen mit glänzenden Knäufen, dazwischen ein besticktes, immer schneeweißes, gestärktes Gardinchen. Über mir hing das Bild einer düsteren Landschaft mit ängstlichen Menschen und strahlend hellem Schutzengel, rechts das Fenster, aus dem meine Oma geschaut hatte, damals, als man laut ihren Namen rief, und sie hatte ihre Tochter Leni gesehen, damals, von einem Auto erfasst, ihre fünfjährige Tochter, damals, Leni, die doch immer so viel gelacht hatte, damals.

Im Schlafzimmer war kein Kohleofen, den gabs nur in der Küche, hier wurde gekocht und das Wohnzimmer, ein schmaler Schlauch von Raum, mitgeheizt. Und so wurden hier, in diesem immer kalten Schlafzimmer, das meine Oma »Eiskeller« nannte, nicht nur in Ermangelung eines Kühlschrankes die Lebensmittel gelagert, sondern auch alles andere an Hausrat, das keinen Platz mehr fand in den kleinen Schränkchen, die gerade noch in Küche oder Wohnzimmer passten. Mein Blick aus dem warmen Bett im kalten Zimmer strich über die Regale, die Kisten und Kartons auf der Suche nach Lesbarem, fand dann Alben mit Zigarettenbildchen, eine Kinderbibel, in der die Illustrationen von Hand mit Farbstiften koloriert worden waren, und ein Lesebuch. Mit Tinte, in schlanken Buchstaben sauber eingetragen stand ein Name im Innendeckel: Es hatte meinem Vater gehört.

Ich musste mich an die Frakturschrift gewöhnen, stolperte über aufrechte Runen in schartige Gräben, aber bald fand ich mich zurecht und las. Die Heinzelmännchen zu Köln. Anekdoten vom Alten Fritz. Die Geschichte vom Hasenbrot, das der Vater abends mit nach Hause bringt, weil er es am Tage nicht gegessen hat, und das besonders gut schmeckt, gerade weil es etwas trocken ist. Holzschnitte: stählerne Oberkörper, darauf gescheitelte Köpfe mit zuversichtlichen Augen darin. Hitler als Kreuzritter, die Fahne haltend. Ein Arbeiter mit Spaten, darunter ein rätselhaftes Hitler-Zitat: »Ich kenne nur einen Adel: den Adel der Arbeit.«

Ich war zehn Jahre alt und kannte überhaupt keinen Adel. Es konnte vielleicht irgend etwas mit Rittern zu tun haben, aber ganz bestimmt nicht mit Arbeitern. Dieser Hitler musste da was verwechselt haben.

Er war ja auch schuld am Krieg gewesen. Wegen Hitler war die Betthälfte, in der ich lag, seit 1944 nicht mehr regelmäßig benutzt worden. Wegen Hitler hatte ich keinen Großvater.

Sein Bild hing in Omas Küche über dem schmalen, wackligen Tisch. Mein Großvater in Uniform, ein ernstes Gesicht, das nie zu mir lächelte, nie, wenn ich mich auch noch so bemühte, konnte ich mir in diesem Gesicht ein Lächeln vorstellen.

Auf dem anderen Foto sein ältester Sohn Willi. Lenis großer Bruder, Paulas großer Bruder, Gerdas großer Bruder, Horsts großer Bruder. Der große Bruder von Hans, meinem Vater.

Er steht in einer sich bis zum wolkenlosen Horizont erstreckenden Ebene, die Uniformjacke am Hals geöffnet, ohne Mütze, die linke Hand in der Tasche. Weit hinter ihm noch ein paar vereinzelte Soldaten. Und er lächelt. Ein wenig. Vielleicht kneift er auch nur die Augen zusammen, weil die Sonne scheint. 1942 in der Ukraine aufgenommen, kurz vor dem Kopfschuss, damals.

Gestorben zwei Jahre vor seinem Vater. Ich schaffte es nicht, mir in diesem lächelnden Kopf ein Loch vorzustellen.

Als ich mit dem Lesebuch durch war, fing ich mit der Bibel an. Die Lungenentzündung heilte rasch aus.

2

Später, viel später fällt mir ein Foto in die Hand, auf dem mein Großvater, dieser ernste Mann, doch lächelt. Ein Foto von 1938, da ist er vierzig Jahre alt. Er hat den Ersten Weltkrieg mitgemacht, nur kurz, aber für eine Verwundung, Granatsplitter, hats gereicht. Er hat in seinem Beruf, Maurer, gearbeitet, er hat eine große Familie gegründet. Jetzt hat er noch ein knappes Jahr der Zeit zwischen den Kriegen, im nächsten November wird er wieder eingezogen werden. Und seine Familie wird ihn dann nur noch ein paar wenige Male kurz zu Gesicht bekommen. Er wird vom Tod seines Ältesten erfahren. So als wüsste er das schon, lächelt er mit einer Trauer darin, die Mundwinkel sind eigentlich gar nicht angehoben. Natürlich weiß er das noch nicht, die Trauer reicht nicht in die Zukunft, sie reicht aus der Vergangenheit herein in das Foto. Leni war ja gestorben, Leni hatte immer so viel gelacht, damals. Nur noch vier Kinder lebten jetzt in diesen winzigen Räumen, in zwei Jahren aber würde noch eines hinzukommen, entstanden während des Heimaturlaubs. Würde es ihn trösten, wüsste er das schon?

Da ist auch eine Zufriedenheit in seinen großen Augen. Er sieht nicht so aus, als würde er bald aufstehen, eine Zigarre in seiner Hand schwebt über dem Aschenbecher. Er trägt eine Strickjacke, er ist zu Hause. Man ist schnell zufrieden in der winzigen Wohnung meiner Oma, man ist bescheiden, stellt keine Ansprüche, setzt sich nicht dem Verdacht der Anmaßung aus, Gott wird es richten, Gott hat es gut eingerichtet. Am Tisch noch zwei Personen, hinter den dreien ein Stück Weihnachtsbaum, mit viel Lametta geschmückt. Auf dem Tisch eine Flasche Wein und zwei Gläser.

Der da neben meinem Opa sitzt, ist mein Vater als Achtjähriger, für ihn gibts kein Weinglas, auch er lächelt mit geschlossenem Mund in die Kamera, aber er strahlt geradezu – wenn man sein Lächeln mit dem seines Vaters vergleichen möchte – und hat sich nur für den Moment des Fotos zwischen die beiden gesetzt, wird gleich aufstehen und sich vielleicht in seinem Lesebuch noch mal die Geschichte vom Hasenbrot ansehen.

Der dritten Person sieht man an, dass sie hier nicht zu Hause ist, in dieser kleinen Wohnung in der Westkotter Straße. Ein Jugendlicher mit Schlips, weißem Hemd, Weste und Jackett, und er scheint nicht bequem zu sitzen. Auch er lächelt mit geschlossenem Mund, aber die Augen sind nicht so weit geöffnet wie bei Vater und Sohn, so dass dieses Lächeln etwas von einem Grinsen erhält. Das ist Karl, Willis bester Freund. Und er lächelt nicht in die Kamera, sondern grinst zur Weinflasche hinüber. Weihnachten 1938. Karl ist sechzehn, er ist gerade mal vorbeigekommen, wie so häufig, und Willi hat das Foto gemacht. Oder haben wir schon den zweiten Januar, da steht ja der Weihnachtsbaum noch, und Willi feiert seinen achtzehnten Geburtstag? Er trinkt ein Glas Wein mit dem Vater und dem Freund, sie reden über Sport, die berufliche Zukunft, vielleicht auch über Österreich und das Sudetenland? Für meinen Vater ist das langweilig, er ist acht Jahre alt, setzt sich fürs Foto kurz dazu und verschwindet gleich wieder.

Willi und Karl. Der Volksschüler und der Gymnasiast. Eine ungewöhnliche Freundschaft, damals, als man noch unter sich blieb. Aber so sehr verschieden waren die beiden Welten nicht: Karls Vater hatte nichts als ein kleines Pferdefuhrwerk, gehörte also gar nicht zur vornehmen Gesellschaft. Karl ist als erster Gymnasiast der Familie der Stolz seiner Eltern und der Zwillingsschwester. Die Zukunft hat er schon geplant, und zwar mit Willi: Karl will nach dem Abitur studieren, Architektur. Inzwischen macht Willi die Maurerlehre, will danach die Fachschule für Bauwesen besuchen, den Bauingenieur machen. Und dann ein gemeinsames Architekturbüro, Karl & Willi. So weit die Pläne.

Zunächst läuft auch alles nach Plan. Willi wird Maurerlehrling bei der Firma Fritz, wo sein Vater Wilhelm mittlerweile Polier geworden ist. Die bessere Bezahlung macht sich in der Wohnung bemerkbar: jetzt gibt es elektrisches Licht, jeweils einen Lampenanschluss und eine Steckdose in Küche und Wohnzimmer, nur im Schlafzimmer zischt immer noch bläuliches Gaslicht. Vater und Sohn arbeiten auf denselben Baustellen. Für seine kleinen Geschwister ist Willi ein richtiger Erwachsener geworden, für seinen Vater ist er ein Kollege. Sie sprechen darüber, später einmal gemeinsam ein Haus für die Familie zu bauen.

Als das Weihnachtsbaumfoto aufgenommen wird, ist Willi Geselle. Aber vor die Berufsfachschule hat das Reich den Arbeitsdienst gesetzt, Symbol: der Spaten. Willis Werkzeug ist die Kelle, die ist beim Bau des Westwalls genauso wichtig. Für mehr als ein Jahr ist er in Geilenkirchen stationiert, nicht zu weit fort, aber man kann sich nur an wenigen Sonntagen sehen und schreibt sich viele Karten und Briefe. Artig bedankt sich Willi für den Besuch, fragt noch, ob man gut nach Hause gekommen sei. Auch Karl besucht ihn einmal. Ob es allen gut gehe, und recht herzlichen Dank für die schönen Fotos. Und für die schöne Mundharmonika, die sie ihm zu Weihnachten geschickt haben. Immer wieder ist die Rede davon, dass Karl trotz Willis Abwesenheit wieder mal lange zu Besuch im Westkotten war, er gehört zur Familie. Willi lässt durchblicken, dass er eigentlich mal an der Reihe mit Urlaub ist und vielleicht sogar ein Gesuch stellen möchte. Aber er möchte nicht klagen, fügt er hinzu. Man stellt ja keine Ansprüche, wer ist man schon? Nur ein oder zwei Mal sehen sich die beiden jetzt, Arbeitsmann Willi und Karl, der kurz vor dem Abitur steht.

3

Wie haben die beiden die Nachricht vom Kriegsausbruch aufgenommen? Sie wussten ja, dass auch sie jetzt Soldat werden mussten, spätestens als Polen zerstört war und der Krieg trotzdem immer noch weiter ging, nach Westen gewendet wurde, wo mein Opa, im November 1939 eingezogen, beim Brückenwachkommando in Wesel stationiert war. Dachte Willi daran, dass seine Mutter, die immer noch vom Kaiser schwärmte, vor Hitler gewarnt hatte: »Der ist kein lieber Mann wie der Kaiser. Der will nur Krieg«?

Vielleicht. Aber da war auch das Abenteuer Soldat, da waren die Flugzeuge. Noch war er nicht eingezogen.

Willi hat nach dem Arbeitsdienst wieder bei Firma Fritz angefangen, ohne den Vater. Und Karl arbeitet jetzt auch auf dem Bau: Er hat das Abitur bestanden und macht sein Praktikantenjahr. Jetzt können sie sich wieder sehen und ihre Pläne wiederbeleben. Mein Vater sieht seinen großen Bruder selten, obwohl er jetzt doch wieder bei ihnen wohnt. Denn Willi trifft sich nicht nur oft mit Karl, er besucht auch noch die Abendschule, um die Aufnahme in die Fachschule vorzubereiten. Seine Geschwister sind leise, wenn er nach der Arbeit beim Englischlernen einschläft, sie bewundern seine sorgfältigen Bauzeichnungen, die sauber getuschte Schrift darunter, sie hören seinem Mundharmonikaspiel zu, das er jetzt, seit er sich aus Baudraht dieses Mundgestell zurechtgebogen hat, mit der Mandoline seines Vaters begleitet. Acht Monate hat Willi. Acht Monate, um eine Zukunft zu planen und eine Gegenwart zu genießen, in der man ausgehen und sich vielleicht sogar mit Mädchen treffen kann, in der man so tun kann, als gäbe es diesen Krieg nicht. Der Vater bewacht die Rheinbrücke in Wesel, man kann ihn besuchen und ihm zusehen dabei, und er sorgt eine Zeitlang mit seinen beruhigenden Briefen dafür, dass einem der Krieg nicht zu nahe rückt.

Aber irgendwann in dieser Zeit drängt er sich ins Leben, dieser Krieg, Willi und Karl sehen, dass ihre Pläne gefährdet sind, zumindest aufgeschoben werden müssen. Vielleicht ist der Krieg ja ein Abenteuer, aber er ist auch lästig. Sie müssen durch, sie müssen es hinter sich bringen.

Vielleicht sollen sie sich freiwillig melden? Dann gleich zur SS, meint Karl. Waffen-SS. Dann hat mans später leichter. Er jedenfalls werde das tun, meint Karl.

Willi nicht. Seiner Mutter, meiner Oma, hat Hitler nie gefallen. Die Wehrmacht, das ist normal, ihr ganzes Leben hat es Soldaten gegeben, sie hat sie bewundert in den schönen Uniformen, sie hat sie schon als Kind besungen, so wie es dem Kaiser, dem lieben Mann, gefallen hat.

Der Kaiser ist ein lieber Mann

er wohnet in Berlin,

und wär es nicht so weit von hier

so ging ich heut noch hin.

Wisst ihr, was ich beim Kaiser wollt‘

Ich gäb ihm eine Hand

und brächt das schönste Blümchen ihm

das ich im Garten fand.

Und sagte dann: In treuer Lieb

bring ich das Blümchen dir

Und dann lief ich geschwinde fort

so wär ich wieder hier.

Auch jetzt begegnen einem wieder überall Uniformen, die anzeigen sollen, dass alles seine Ordnung hat: die Uniformen der Wehrmacht, der SA und der SS. Aber die SS, das ist Hitler, und der ist kein lieber Mann. Meine Oma ist katholisch. Sie gehört zur Gemeinde Sankt Marien und schickt Willi auch schon mal in die Kirche statt zur HJ. Mein Vater darf noch nicht einmal eine Hakenkreuzfahne aus dem Fenster flattern lassen, als ein Umzug zu Hitlers Geburtstag durch die Westkotter Straße zieht, enttäuscht läuft er, mein Vater, also die Treppen hinunter und setzt sich auf die Eingangsstufen des Hauses, um dem Singen und Marschieren näher zu sein, den Fahnen und braunen Uniformen und Schaftstiefeln und Breeches und Gamaschen. Genau die kommen plötzlich auf ihn zu, ein Paar Breeches und Gamaschen verlässt den Zug, tritt zu meinem Vater, knallt ihm eine ins Gesicht, »Kannst du die Fahne nicht grüßen?«, und reiht sich schnell wieder in den Gleichschritt ein, überprüft noch, ob der Sturmriemen richtig sitzt. Mein Vater hält sich die Backe und weiß gar nicht, was los ist.

Nein, Willi, sein großer Bruder, wird nicht in die SS eintreten.

Willi wird Soldat.

Aber er meldet sich freiwillig. Wenn schon, dann will er zur Luftwaffe, er will fliegen, und da hat er als Freiwilliger größere Chancen. »Bomben auf Engeland«.

4

Zur Grundausbildung muss Willi nach Hamm und kehrt dann nie mehr in den Westkotten zurück. Sie besuchen ihn ein paar Male noch, an Sonntagen, und einmal fährt mein Vater, zehn Jahre alt, ganz allein mit der Eisenbahn hin. Der große Bruder holt ihn vom Bahnhof ab, sie essen Eis und gehen ins Kino: »Rosen von Tirol«.

Dann fällt Willi, der große Bruder, durch die Aufnahmeprüfung für die Luftwaffe, er ist zu nervös. Der ruhige Willi, der bedächtige, ordnungsliebende Willi ist zu nervös.

Also Infanterie.

Von Hamm muss er nach Rheine, wird von dort zur Bahnhofswache nach Bentheim abkommandiert, wo er sich rasch an ein ruhiges Leben gewöhnt: er hat jeden zweiten Tag dienstfrei, um die durchwachten Nächte auszugleichen, ist in einem Privatquartier untergebracht, bekommt gut zu essen und fährt ab und zu nach Holland, um dort zu überhöhten Preisen einzukaufen, was es in Deutschland nicht mehr gibt, Schuhe für die Mutter und sein kleines Schwesterchen. Er hofft darauf, den Krieg auf diesem Posten zu überstehen. Aber dann erfährt er: Irgendwann muss er in den Osten, dahin, wo geschossen und getötet wird. Eine Weile gelingt es ihm, diese Nachricht, diese dunkle Androhung von etwas nicht wirklich Vorstellbarem auch so zu behandeln: als nicht wirklich vorstellbar. Und vielleicht hat er schon einige Tage lang gar nicht mehr daran gedacht, als plötzlich doch noch der Marschbefehl kommt. Ein Sonntag, meine Oma und das Schwesterchen kommen ihn noch einmal besuchen, verabschieden ihn und er sieht sie am Bahnsteig stehen und immer kleiner werden. Dann verschwindet auch er.

Ich finde ihn erst wieder in der Ukraine, in der sich bis zum wolkenlosen Horizont erstreckenden Ebene, die Uniformjacke am Hals geöffnet, ohne Mütze, die linke Hand in der Tasche. Die Augen zusammengekniffen wegen der Sonne. Kurz vor dem Kopfschuss.

Meine Oma schrie laut.

Ich lese seine Briefe. Er bedankt sich für Post und Päckchen, die ihm vom Westkotten aus geschickt werden, fragt nach seinem Vater, nach seinen kleinen Geschwistern, wie rasch verheilt der Schlüsselbeinbruch der kleinen Gerda und kaum vorstellbar, dass Horst jetzt schon laufen und sprechen kann, er bittet um Zusendung von Einlegesohlen, Briefpapier und Süßstoff und schließt nach dem Gruß immer mit einem »Auf Wiedersehen«. Wenig über das Soldatenleben, alles wird positiv ausgedrückt, man ist ja bescheiden, die Briefe werden immer ganz ohne Probleme durch die Zensur gekommen sein. Da sind sie in einer russischen Schule untergebracht, Willi geht zum Waschen in eines der Häuser im Dorf, bringt auch seine Schmutzwäsche hin, »für ein bisschen Tabak tun die Leute alles«. Hat er sich Fragen gestellt, was seine Anwesenheit für die Ukrainer bedeutet? Mit welchem Recht hier eine Schule geschlossen wird? Er berichtet von Läusen, die jetzt alle haben, die hole man sich in den Lehmhäusern, aber man brauche sich nicht dafür zu schämen. Dann kommt der Winter. In seinen Briefen findet er an allem etwas Gutes. Es ist kalt, aber sie haben es ganz gemütlich, auch in ihrem Bunker, den sie beziehen, wenn sie vorne in Stellung sind. Es ist kalt, aber dafür sind sie gerade wieder in Ruhestellung im russischen Dorf. Oder er ist gerade vorne in Stellung, aber die Front ist im Moment sehr ruhig, und in zwei Tagen wird er abgelöst. Urlaub bekommt er vorläufig keinen, aber das lässt sich aushalten und die Kameraden sind nett. Die russische Artillerie schießt, aber Willis Stellung ist nicht einsehbar. Der Winter ist kalt, wird aber doch irgendwann aufhören. Wie der Krieg. Die Straßen sind schlammig, aber das kommt vom Auftauen des Bodens, der Frühling ist gekommen. Die Mücken im Mai stechen, aber dafür ist schönes Wetter. Der Winter hat aufgehört, der Krieg nicht.