9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dark Castle Press

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

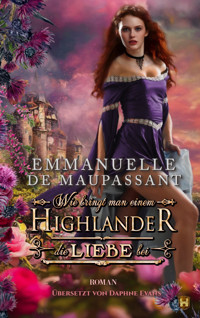

Drei leidenschaftliche Liebesgeschichten in einem Bundle. BUCH 1: Wie man in der Südsee die Liebe findet BUCH 2 : Wie verführt man einen transsilvanischen Grafen BUCH 3 : Wie angelt man sich einen Duke Es erwarten Sie Lesestunden voller lustiger Momente, heiße Liebesszenen, Familiengeheimnisse, unerwartete Wendungen und atemberaubende Romantik. Drei emotionale Romance Stories, die für Herzklopfen sorgen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Bei diesem Roman handelt es sich um eine fiktive Geschichte. Die Namen, Charaktere, Orte und Ereignisse sind entweder der Fantasie des Autors entsprungen oder werden auf fiktive Art und Weise integriert. Mit Ausnahme bekannter historischer Figuren und Orte ist jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie Geschäftsbetrieben, Ereignissen oder Orten vollkommen zufällig.

Es dürfen keine Auszüge dieses Buches, die zum jetzigen Zeitpunkt bereits existieren oder zu einer späteren Zeit veröffentlicht werden, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Autors in irgendeiner Form oder auf elektronischem oder maschinellem Wege vervielfältigt werden, einschließlich in Informationsspeicherungs- und Datenabfragesystemen, mit Ausnahme kurzer Zitate, die Teil einer Kritik oder Buchrezension sind.

Die hier erteilte Lizenz zum Lesen dieses E-Book dient lediglich zu Unterhaltungs- oder Kritikzwecken. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit der vorhergehenden Bestimmung ist jegliche Verwendung dieses Werks für maschinelles Lernen oder Entwicklungszwecke für künstliche Intelligenz nicht in der Lizenz inbegriffen und somit ausdrücklich untersagt.

Erschien ursprünglich in englischer Sprache unter dem Titel :

„The Lady’s Guide to Escaping Cannibals“

„The Lady's Guide to Tempting a Transylvanian Count“

„The Lady’s Guide to Well-Endowed Dukes“

Dark Castle Press, Keith Hall, Inverurie, Scotland, UK

emmanuelledemaupassant.com

Bucheinbanddesign von Chris Cocozza und Swoonies Romance Covers

Übersetzt von Daphne Evans und Corinna Vexborg

Redaktionelle Unterstützung: Carola Karth-Neu

Copyright © 2021/2022/2023 Emmanuelle de Maupassant

Der Zweck des Urheberrechts besteht darin, Autoren und Künstler darin zu bestärken, kreative Werke zu entwerfen, die unsere Kultur bereichern.

Beim Scannen, Hochladen oder der Verbreitung dieses Buches ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Autors handelt es sich um Diebstahl geistigen Eigentums.

INHALT

Wie man in der Südsee die Liebe findet

Wie verführt man einen transsilvanischen Grafen

Wie angelt man sich einen Duke

Bücher von Emmanuelle de Maupassant

Über die Autorin

HISTORISCHE LIEBESROMANE

SAMMELBAND DREI ROMANEN

HANDBUCH EINER LADY 5-7

EMMANUELLE DE MAUPASSANT

Übersetzt vonCORINNA VEXBORG

Übersetzt vonDAPHNE EVANS

Redaktionelle UnterstützungCAROLA KARTH-NEU

WIE MAN IN DER SÜDSEE DIE LIEBE FINDET

EMMANUELLE DE MAUPASSANT

Handbuch einer Lady, Buch 5

Ins Deutsche übertragen von Daphne Evans

Redaktionelle Unterstützung: Carola Karth-Neu

PROLOG

Vor der Küste der Insel Vanuaka, östlich der Salomonen

20. September 1899\

Über ihren Köpfen brannte die pralle Sonne. Schweiß perlte von seiner Stirn, aber Kapitän de Silva behielt sein Fernrohr fest im Griff.

„Was machen wir hier, Kapitän?“ Sein Quartiermeister schob den Kautabak von der einen Seite seines Mundes zur anderen. „Ich sage es Euch, dieser Ort ist verflucht.“

Hinter ihnen hatten sich bereits mehrere Mitglieder der Schiffsbesatzung auf dem Zwischendeck versammelt und hörten zu, was zwischen ihrem Kapitän und dem alten Tom gesprochen wurde.

Jorge verstand, warum sie beunruhigt waren. Der Schatten des seit Langem brodelnden Vulkans der Insel trübte das Gewässer, aber da war noch mehr. Es gab Geschichten über Vanuaka – über dessen Unzivilisiertheit, die dunkle Vele-Magie und den Tod.

Kein Schiff traute sich allzu nahe heran, als ob die bloße Nähe das Böse anziehen würde.

Warum war er also hier? Jorge hatte keine Antwort darauf; lediglich ein Gefühl.

Er beobachtete durch das Fernrohr, wie drei Gebos zu Wasser gelassen wurden. Dabei handelte es sich um die Kanus der Inselbewohner von Vanuaka, auf deren Bug Toto Isu prangten. Mit ihren riesigen Köpfen und den weit aufgerissenen Lippen, die rot eingefärbte Zähne offenbarten, waren diese Totems nicht übersehen.

Anhand ihrer Geschwindigkeit konnte er erkennen, dass sie weder fischten noch eine Leiche für deren Beerdigung auf die nächste Insel brachten. Sie glitten durch das Wasser, als wären sie auf der Jagd. Wonach konnte er nicht sagen. Selbst die Krieger von Vanuaka würden es nicht wagen, ein Schiff wie das seine anzugreifen. Ihre Speere und Pfeile hatten keine Chance gegen Pistolen.

Das vordere Kanu brachte seine Ruder in einiger Entfernung zum Stillstand, bevor der Mann am Bug des Kanus seinen Bogen spannte und einen Bolzen in die Luft schoss. Er flog durch die Luft und legte fast tausend Meter zurück, ehe er unweit der Marguerite ins Wasser einschlug.

Ein Warnschuss?

Vielleicht.

Die Inselbewohner verharrten einen Moment, ehe sie die Ruder wieder aufnahmen. Sie wendeten die Gebos und fuhren zurück. Mehr gab es nicht zu sehen.

Sein Quartiermeister behielt recht. Es brachte nichts, sie so nah an Vanuaka zu führen. Jorge rieb sich mit seinem Halstuch über die Augen und gab den Befehl. „Westwärts, Tom. Wir müssen Zeit aufholen.“

„Aye, Käpt’n.“ Tom spuckte seinen Tabak aus und nickte ihm zu. „Volle Kraft voraus, Jungs. Beeilt euch!“

Mehr war nicht nötig. Kofi und Aldrix befanden sich bereits auf halber Höhe der Takelage, um das Großsegel auszurollen.

Jorge wandte sein Gesicht dem Wind zu. Es war heiter. Es war nicht klug von ihm gewesen, sie so lange aufzuhalten.

Er war gerade auf dem Weg zum Bug, als von oben ein Schrei ertönte.

„Adaro!“ Jorges junger Cousin Afu hing mit ausgestrecktem Arm und erstarrtem Körper an der Spitze des Großmastes.

„Adaro!“, rief er erneut.

Plötzlich herrschte Stille. Die Männer stellten ihre Arbeit ein und starrten über das Wasser.

Tom schrie zurück. „Du siehst bestimmt einen Delfin, Afu. Löse die Seile und komm da runter.“

„Es ist Adaro!“ Afus Augen wurden vor Angst ganz groß.

Jorge richtete das Fernrohr erneut aus. Was war es, das sein Cousin sah?

Das Meer barg unzählige Geheimnisse. Er hatte bereits zu viele unerklärliche Dinge gesehen, um dem Aberglauben völlig abzuschwören, aber er glaubte nicht an Adaro – jene unheilvollen Meeresgeister, die darauf lauerten, die Unvorsichtigen zu überlisten. Es hieß, sie hätten Kiemen hinter den Ohren, Flossen und einen Schweif anstelle von Füßen und wären mehr Fisch als Mensch.

Jorge spähte über die Wellen.

Nichts. Nur Gischt. Und ein paar Sturmvögel, die auf dem Wasser herumdümpelten.

Unvermittelt tauchte er aus der Tiefe auf und glitt durch das Wasser, wobei seine Rückenflosse die Oberfläche durchbrach.

Ein Bullenhai.

„Ich sehe ihn, Käpt’n.“ Sein Steuermann, Erico, stand an seiner Seite. „Wenn wir ihn mit der Harpune erwischen, wird er ein Festmahl abgeben.“

Jorge wurde bewusst, dass er den Atem angehalten hatte. Er hätte fast gelacht.

Und dann hörten sie den Schrei. Ungeheuerlich. Entsetzlich.

Ihnen bot sich ein so grauenhafter Anblick, dass Jorge spürte, wie ihm die Galle hochkam.

Es war ihm vorher nicht aufgefallen, dass der Hai etwas in seinem Maul hatte – einen Mann, der verzweifelt versuchte, sich zu befreien.

Auch die anderen hatten ihn inzwischen erblickt, und Erico griff bereits nach der Armbrust. Er befestigte die Leine an dem Keil des Decks, legte den Schaft auf seine Schulter und zielte.

„Möge Gott ihn retten!“ Der alte Tom beugte sich über das Seitendeck. „Kein Mensch sollte auf diese Weise sterben.“

Jorge unterdrückte sein Entsetzen. Falls Erico den Hai verfehlen sollte, so hoffte er, dass der Speer das Herz des Mannes treffen würde. Ein schnelles Ende war allemal besser, als von messerscharfen Zähnen zerrissen zu werden.

Der Bolzen schoss durch die Luft und riss die Leine hinter sich her, bis sie sich fast bis zum Anschlag dehnte und anspannte.

Er hatte sein Ziel erreicht.

* * *

Jorge stieg allein in die Barkasse, um den bemitleidenswerten Kerl zu bergen, wobei er den Hai zurückließ, damit dieser eingeholt werden konnte.

Ein einziger Blick verriet ihm, dass an eine Rettung nicht zu denken war.

Sein Oberkörper wies tiefe Wunden an den Stellen auf, an denen sich der Hai festgebissen hatte, aber er hatte noch eine weitere Verletzung: einen Pfeilschaft, der im Rücken des Mannes steckte.

Derselbe Pfeil, den der Krieger zuvor abgeschossen hatte? Jorge wäre bereit gewesen, hundert Sovereigns darauf zu wetten.

Das blasse Gesicht gehörte einem blonden Europäer, der einen schweren Sonnenbrand erlitten hatte, sodass sich Nase und Wangen schälten und die Lippen mit Blasen übersät und rissig waren.

Es war sinnlos, ihm zu sagen, dass er überleben würde.

Das wäre eine Lüge.

Jorge entschied, dass es besser war, so viel wie möglich herauszufinden. Der Mann hatte bestimmt irgendwo eine Familie, die auf ihn wartete.

Jorge umfasste seine Handfläche. „Wie ist dein Name?“

Die geröteten und geschwollenen Augenlider des Mannes zuckten kurz, öffneten sich aber nicht.

„Ich werde deinen Angehörigen sagen, dass ich dich gefunden habe. Sprich, wenn du kannst.“

Jorge richtete seinen Blick auf den Mund des Sterbenden, neigte seinen Kopf dichter an ihn heran, um irgendetwas aufzuschnappen, was er sagen könnte, aber er rührte sich nicht.

Er war bereits zu schwach; was zweifelsohne ein Segen war, denn er hätte sonst schreckliche Schmerzen erleiden müssen.

Jorge blickte auf die Hand, die schlaff in seiner lag. Die Finger waren lang und feingliedrig, während ein goldener Ring mit einem goldenen Stein den kleinsten Finger zierte. Topas? Etwas Wertvolles.

Wenn er sich leicht abnehmen ließ, würde er ihn behalten. Ansonsten könnte er bleiben, wo er war. Er hatte nicht die Nerven, dem Mann für ein paar Münzen den Finger abzuschneiden.

Er drehte den Ring, sodass er bis zum Knöchel glitt und einen weißen Streifen darunter offenbarte. Jorge zog erneut daran, und der Ring löste sich schließlich. Er beschloss, dass er genauso gut gleich die Taschen des Mannes durchsuchen konnte. Vielleicht fand er dort noch etwas anderes von Wert.

Er entdeckte lediglich ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Falls es sich um einen Brief handelte, könnte er vielleicht einen Hinweis darauf liefern, wer der arme Bastard war.

Jorge entfaltete den Brief und warf einen Blick auf das, was davon übrig war. Die Ränder lösten sich bereits, und die Tinte war verschmiert und blass, sodass er den Inhalt nur schwer entziffern konnte. Aber er stellte fest, dass es kein Brief war.

Jemand hatte eine Zeichnung angefertigt, die die Form eines Seesterns hatte und in deren Mitte sich ein Hügel befand. Er warf einen Blick zurück auf die Insel und erinnerte sich an die Karten, auf denen ihre Form abgebildet war. Es handelte sich nicht um einen Hügel, sondern um einen Vulkan, und die fünf Zacken stellten seinen Krater dar.

Ein Anlegeplatz war markiert, und darüber lag ein Ort zum Klettern, der einem verzweigten Baum ähnelte.

Jorge runzelte die Stirn. War das der Grund, warum der Fremde nach Vanuaka gekommen war? Der Traum von einem Schatz, der womöglich auf dieser Karte verzeichnet war?

Wenn dem so war, dann hatte die Gier ihren Tribut gefordert.

Jorge fühlte sich dennoch unwohl. Unabhängig davon, was er vorgehabt hatte, konnte es kaum sein, dass sich der Mann allein hierhergewagt hatte.

Wo waren seine Männer und sein Schiff?

Irgendjemand hatte sich bereit erklärt, diesen Narren herzubringen.

An Bord der Marguerite klammerte sich Afu immer noch hoch oben an die Takelage und beobachtete ihn, während sich die anderen über das Seitendeck lehnten, um ihn anzustarren.

Sie fragten sich womöglich langsam, was ihn aufhielt. Entweder war der Mann noch am Leben, oder er war tot. Wenn Letzteres der Fall war, hatte es keinen Sinn, hier zu sitzen.

Jorge griff mit den Armen unter seine Schultern und hob ihn seufzend hoch. Ganz gleich, welche Sünden er begangen hatte, ein Mann verdiente es, dass man ihm ein paar freundliche Gedanken mit ins Grab gab. Er würde ihn in das Schiff hieven und ihm ein Gebet widmen; das musste genügen.

Als jedoch der Kopf des Mannes aufgerichtet wurde, quoll Blut aus seinem Mund.

Jorge drehte ihn schnell auf die Seite, damit der Mann Luft holen konnte, und wiederholte seine Frage. „Deine Familie?“

Als Antwort erhielt er ein Flüstern.

„Bath … she …“ Der Mann keuchte, würgte und spuckte noch mehr Blut auf das Deck des kleinen Bootes.

„… bahhhh.“ Das leise Röcheln, das eher einem Seufzen glich, war der letzte Laut, der über seine ausgetrockneten Lippen kam.

KAPITELEINS

Das Fairfax Hotel, Port Moresby, Britisch-Neuguinea

12. Oktober 1899

Bathsheba ließ sich auf der Bettkante nieder und tupfte sich mit einem kühlen Tuch das Gesicht und den Hals ab. Sie gab einen langen Seufzer von sich. Sie hatte sich noch nie so schmutzig gefühlt, während ihr die Feuchtigkeit zwischen die Brüste und über den Rücken rann.

Fühlte es sich so in der Hölle an? Auf ewig in einem brodelnden Kessel geschmort zu werden?

Zwar hatte Sebastian die Hitze erwähnt, aber sie war einfach nicht in der Lage gewesen, es sich vorzustellen. Jetzt war das auch nicht mehr nötig.

„Ihr Bad ist sofort fertig, gnädige Frau.“ Hattie erschien an der Schwelle, die zum benachbarten Zimmer führte. „Das Wasser sieht recht sauber aus, und ich habe ein paar Tropfen des Hibiskusöls hinzugegeben, welches Sie so mögen.“

Bathsheba lächelte dankend. Was würde sie nur ohne Hattie tun? Die Reise von England wäre ohne ihre treue Dienstmagd und Begleiterin ausgesprochen unerfreulich verlaufen.

Nicht, dass sich Bathsheba für unfähig gehalten hätte. Sie hatte auch keine Scheu vor ein paar Unannehmlichkeiten.

Ihre derzeitige Unterkunft, die Sebastian für sie arrangiert hatte, war beispielsweise nicht gerade luxuriös. Abgesehen von dem Bett gab es gerade einmal einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen aus Rattan, auf denen man sitzen konnte. Aber immerhin fiel durch die beiden langen Fenster mit den großen Klappläden, die nachts geschlossen werden konnten, viel Licht herein, während die Wände in einem hübschen Gelbton gestrichen waren.

Da es sich um ein Eckzimmer handelte, konnte sie sowohl auf den Hafen als auch auf den Marktplatz blicken, der mit Pferdekarren und Händlern, die ihre Waren anpriesen, übersät war. Zum Verkauf standen bunte Stoffe, die zu wackeligen Stapeln aufgetürmt waren, eine Reihe von Gewürzen sowie Berge von Obst. Der Strom von Kunden schien kein Ende zu nehmen, und auch einzelne Verkäufer – Frauen, die mit Körben voller Mangos und Papayas auf dem Kopf herumliefen, während andere Schalen mit Fisch oder Eiern mit sich führten – waren vor Ort.

Die Fenster standen vorläufig offen, sodass der Vorhang von einer leichten Brise bewegt wurde. Da sie sich im obersten Stockwerk befanden, wurden sie von den stechenden Gerüchen des Hafens und der Straße einigermaßen verschont, und auch die Rufe der Händler drangen nur gedämpft nach oben.

Die Räumlichkeiten im Lager ihres Vaters würden wahrscheinlich noch wesentlich bescheidener sein, aber Bathsheba hatte betont, dass dies nichts zur Sache tun würde und sie sich ihnen anschließen wollte.

Per Telegramm hatte sie sich von Jakarta aus das ungefähre Ankunftsdatum ihres Schiffes bestätigen lassen, und das Hotel hatte ihr versichert, das Lager in Vuru – einige Hundert Meilen die Küste hinunter – darüber zu informieren.

Bis Sebastian sie abholte, würden lediglich ein paar Tage vergehen.

„Kommt, ich helfe Ihnen aus der Kleidung.“ Hattie machte sich daran, das Reisegewand ihrer Herrin aufzuknöpfen. „Sie werden sich schon bald wie neugeboren fühlen. Ein schönes Bad ist jetzt genau das Richtige, und danach können wir uns um das Abendessen kümmern.“

Hatties geübte Finger entledigten Bathsheba schnell ihrer Kleidung, bis diese nur noch in Unterhemd und Unterhose dastand. Sie löste behutsam das silberne Medaillon an ihrem Hals, in dem das winzige Porträt von Sebastian eingebettet war.

„Ich werde hinuntergehen und mich um einen Tisch kümmern.“ Hattie schüttelte den Rock und die Jacke aus und hängte beide Kleidungsstücke an einen breiten Haken, der an der Wand befestigt war, bevor sie die Bluse gefaltet über ihren Arm legte. Sie war so pflichtbewusst. Sie würde die Hemdbluse in kürzester Zeit gewaschen und zum Trocknen aufgehängt haben. Nicht, dass Bathsheba die Absicht hatte, besagte Kleidungsstücke wieder anzuziehen. Die mitgebrachten Kleider aus Musselin würden weitaus kühler sein.

„Und ich werde Tee mitbringen, wenn ich wieder hochkomme. Das ist immer eine gute Idee, auch wenn es heiß ist“, schnatterte Hattie weiter, die offensichtlich viel mehr Energie hatte als Bathsheba.

Das Geräusch der schließenden Tür stellte eine ziemliche Erleichterung dar. So sehr sie Hatties Aufmerksamkeit zu schätzen wusste, sehnte sich Bathsheba dennoch nach ein wenig Stille und Ruhe.

Bathsheba ließ sich in das angenehm duftende Wasser sinken, schloss die Augen und dankte dem Himmel für die Sanitäranlagen des Fairfax Hotels.

Die Überfahrt hatte mehrere Wochen in Anspruch genommen. Und was für eine Erfahrung das gewesen war.

Sie war bisher nur ein einziges Mal mit einem Schiff gefahren. Damals war sie fünf Jahre alt gewesen und hatte ihre Mutter aus Sierra Leone zurück nach England begleitet.

Diese Reise hingegen stand in keinem Vergleich. Da sie nur von Hattie beaufsichtigt wurde, hatte sie so viel Freiheit, dass es ihr sogar gelungen war, einige kurze Ausflüge entlang der Häfen zu unternehmen. Sie hatten die Straße von Gibraltar passiert und das Mittelmeer durchquert, bevor sie Port Said und den Suezkanal erreichten. Als sie schließlich in das Rote Meer einfuhren und sich dem Golf von Aden näherten, hatten sie die letzte Etappe hinter sich gebracht – vorbei an Ceylon und Las Islas Filipinas, bis sie endlich in Moresby angelegt hatten.

Und hier war sie nun – am anderen Ende der Welt und bereit, die nächste Station ihres Abenteuers anzutreten.

Es war die richtige Entscheidung gewesen, Biddingford zu verlassen. Seit dem Tod ihres Mannes war sie auf sich allein gestellt. Der Ort, der einst ihr Zuhause gewesen war, gehörte nun seinem Sohn, dessen junge Frau sich um das Anwesen kümmerte, das schon jetzt von ihrer wachsenden Kinderschar in Beschlag genommen wurde.

Selbstverständlich hatte Lord Asquith in seinem Testament Vorkehrungen für sie getroffen: eine finanzielle Abfindung, bestehend aus mehr Geld, als sie jemals ausgeben konnte, sowie die Erlaubnis, so lange in Biddingford Hall oder in ihrem Londoner Stadthaus zu bleiben, wie sie wollte. Allerdings hatte sie sofort das Gefühl, im Weg zu stehen. Ein Gefühl, das durch einen Aufenthalt bei der Familie ihrer verstorbenen Mutter nur noch verstärkt wurde.

Natürlich hatte sie Hattie und zahlreiche Cousins und Cousinen, Onkel und Tanten: eine Vielzahl von Menschen, die ihr nur allzu gern Ratschläge geben wollten, in Bezug auf das, was sie nun tun sollte, nachdem sie seit drei Jahren Witwe war. Ratschläge, die allesamt in eine einzige Richtung deuteten – nämlich, dass sie so bald wie möglich wieder heiraten sollte.

Dabei schien es egal zu sein, wen sie heiratete, solange er ihr gesellschaftlich und finanziell ebenbürtig war. Jemand, den die Familie gutheißen konnte. Aber sie hatte diesen Weg bereits einmal eingeschlagen, und er hatte ihr ebenso wenig Glück gebracht, wie einst ihren eigenen Eltern.

Sie vermutete, dass ihre Mutter einst von ihrem Vater hingerissen gewesen sein musste, denn die Heirat selbst erschien ihr unbedacht. Er stammte aus einer alten Akademikerfamilie und hatte weder das nötige Einkommen, um sich in London über Wasser halten zu können, noch die Absicht, seine Arbeit zugunsten einer Ehefrau aufzugeben. Kaum waren sie verheiratet, hatte er ihre Mutter an die westafrikanische Goldküste verschleppt.

Die Hitze und Insekten, die fehlende Gesellschaft und, wie Bathsheba vermutete, die Gleichgültigkeit ihres Mannes hatten den Abenteuergeist, der einst in ihrer Mutter gesteckt hatte, im Keim erstickt. Sie war für das Leben, das Bathshebas Vater führte, völlig ungeeignet gewesen, und als Bathsheba fünf Jahre alt war, hatte ihre Mutter die Hoffnung gänzlich aufgegeben und war wieder nach England zurückgekehrt.

Das hatte zur Folge, dass Bathsheba ihren Vater kaum kannte, da er so selten zu ihnen nach Hause kam, und er für sie ein Fremder blieb. Ganz im Gegensatz zu Sebastian, der zum Zeitpunkt der Heirat sieben Jahre alt gewesen war. Zwischen den Schuljahren in Eton und später Oxford war er zu Bathsheba und seiner Stiefmutter nach Biddingford Hall gezogen.

Zu der Zeit, als Sebastian seinen Abschluss gemacht hatte, lebte ihr Vater nicht mehr bei den Ashanti, Fante und Ewe an der Goldküste, sondern studierte die Stämme Neuguineas, indem er eine Vergleichsstudie über die Gemeinsamkeit ihrer Rituale und Bräuche verfasste, woraufhin Sebastian losgesegelt war, um sich ihm anzuschließen.

Sie hatte begonnen, sich Immobilien für eine vorübergehende Unterkunft in Brighton anzuschauen, und hatte sich schon fast mit dem Umzug abgefunden, als Sebastians letzte Nachricht eingetroffen war – die erste seit Monaten. Es schien, als würden sie auf der Stelle treten. Die Kräfte ihres Vaters hatten nachgelassen, und Sebastian war damit beauftragt worden, Assistenten für ihre Arbeit zu finden.

Da war ihr eine Idee gekommen, die sie so heftig getroffen hatte, dass sie spürte, wie sich das Zimmer drehte.

Sebastians Briefe erfüllten sie sowohl mit Bewunderung als auch Neid. Sie verschlang jedes Detail und war traurig, dass sie niemals die Dinge sehen würde, die er beschrieb, oder die Wunder dieser wilden und unbekannten Orte erleben könnte.

Aber warum eigentlich nicht?

Schließlich gab es nichts mehr, was sie aufhalten konnte.

Also hatte sie noch am selben Tag ein Telegramm zurückgeschickt und im selben Monat die S.S. Adelphine bestiegen.

Sie war ebenso aufgeregt wie verängstigt gewesen und hatte nicht auf eine Antwort gewartet. Ihr Vater würde schon eine Aufgabe für sie finden – Notizen für seine anthropologischen Studien machen oder beim Katalogisieren und Verpacken der Artefakte helfen, die er an das Pitt Rivers Museum in Oxford schickte. Es würde unzählige Möglichkeiten geben, wie sie sich einbringen konnte.

Und sie würde lernen!

Könnte sie nicht mit der Zeit sogar einen bedeutenderen Beitrag leisten?

Bathsheba setzte sich auf und griff nach der Seife, die in der Schale lag. Plötzlich erschien ihr die Hitze nicht mehr so erdrückend.

Es gab nichts mehr, das sich erdrückend anfühlte.

Etwas Wundervolles und Außergewöhnliches bahnte sich an, und zwar nicht wegen des Ehemannes oder wegen ihrer familiären Verbindungen, sondern weil sie selbst dafür gesorgt hatte, dass es geschah.

* * *

Bathsheba streifte sich ihre Stola über und schob einen der Vorhänge zur Seite. Abgesehen von den Möwen, die sich um weggeworfene Abfälle stritten, und einer Gruppe von spielenden Kindern auf der Hafenmauer war die Straße ruhiger geworden. Es war inzwischen kühler, und die Sonne stand tiefer, dennoch war es immer noch warm genug, dass sie keine Eile verspürte, sich wieder anzuziehen.

Hattie war mit dem Tee zurückgekehrt und schenkte ihnen eine Tasse ein. „Eine herrlich aromatische Mischung und dazu eine frisch geschnittene Zitrone.“

„Das ist wunderbar, Hattie. Genau das Richtige im Moment.“ Bathsheba ließ sich auf einem der Rattanstühle nieder und trank einen Schluck.

„Dieses Hotel ist gar nicht mal so schlecht. Das Restaurant ist sehr geschmackvoll eingerichtet, mit Kronleuchtern und vergoldeten Spiegeln, und auf den Tischen liegen anständige Tücher. Es gibt sogar einen französischen Koch!“

Bathsheba lächelte in ihre Tasse. Auf Hattie konnte man sich immer verlassen, wenn es darum ging, herauszufinden, was Sache war.

„Genießen Sie jetzt Ihre Tasse, gnädige Frau. Ich werde in der Zwischenzeit die rosafarbene Seide für Sie bereitlegen. Ich würde eine Fünf-Pfund-Note darauf verwetten, dass Sie heute Abend alle Blicke auf sich ziehen werden.“

„Ach, Hattie.“ Bathsheba sah sie tadelnd an. Das Mädchen machte sich ständig Gedanken darüber, wer ihnen über den Weg laufen könnte und ob ein gut aussehender Mann ein Auge auf sie werfen würde.

Ein peinlicher Gedanke! Und obendrein auch noch lächerlich.

Ihr siebenundzwanzigster Geburtstag lag mittlerweile schon lange hinter Bathsheba, und eine Ehe war völlig ausreichend gewesen. Nicht, dass Lord Asquith sie schlecht behandelt hätte – ganz im Gegenteil. Er hatte sie mit teuren Geschenken überhäuft und ihr all die Dinge geschenkt, nach denen sich Frauen angeblich sehnten, aber trotz der materiellen Zuwendung und des sanften Gemüts ihres Mannes befand Bathsheba ihre Ehe als … Sie suchte nach dem richtigen Wort unter so vielen, die ihr in den Sinn kamen.

… unbefriedigend. Das beschrieb es wohl am treffendsten.

Es wurde gesagt, dass eine Ehe auf gegenseitigem Respekt und Verständnis basierte, und Bathsheba war sich bewusst, dass das durchaus seinen Sinn hatte, sodass es keine Rolle hätte spielen sollen, dass Reginald ihr Schlafgemach nur selten aufsuchte.

Aber ihre Unzufriedenheit beruhte nicht nur auf der mangelnden körperlichen Intimität zwischen ihnen.

Sie hatte gedacht, dass sie als Ehefrau mehr Freiheiten haben würde, die sie bis zu einem gewissen Grad bei der Führung ihres Haushalts auch hatte, doch hatten diese Freiheiten zu nichts geführt.

Sie besuchte dieselben Veranstaltungen, traf dieselben Leute und führte im Grunde dieselben Gespräche, wobei sie lediglich teurere Kleider und viel mehr Schmuck trug.

Bathsheba hatte Hattie sogar angewiesen, ihre besten Kleider und den Großteil ihres Schmucks in London zu lassen.

In Neuguinea würde es keine eleganten Konzertabende oder Abendgesellschaften geben. Eine Tatsache, die Bathsheba mit unbändiger Freude erfüllte. Sie hatte in ihrem Leben genug von diesen faden Veranstaltungen besucht.

Von nun an würde sie nur noch ihre einfachste Kleidung aus den leichtesten Stoffen benötigen, um dem Klima, das sie erwartete, gerecht zu werden.

Doch an Bord des Schiffes hatte Bathsheba eines ihrer luxuriösesten Kleider entdeckt, das gefaltet in ihrer Truhe gelegen hatte. Obwohl die Verzierung aus winzigen Amethysten, die entlang der Schulterpartie und durch das Mieder genäht waren, viel zu pompös war – selbst für das Restaurant an Bord der S.S. Adelphine –, hatte Hattie darauf bestanden, dass sie nicht ohne ein solches Kleid reisen sollte.

„Das Fairfax Hotel ist zwar nicht das Savoy, aber man weiß ja nie, wem man begegnet. Außerdem steht es Ihnen sehr gut, gnädige Frau.“

Hattie stutzte. „Oh! Das hätte ich fast vergessen! Der freundliche Concierge an der Rezeption gab mir das …“ Hattie zog einen Umschlag aus ihrer Tasche. Die kursive Handschrift wies deutlich auf „Lady Asquith“ als Adressatin hin. „Er sagte, dass er vor einigen Wochen abgegeben wurde, und zwar von dem Mann, der die Zimmer für uns gebucht hat … Ihrem Bruder, gnädige Frau.“

Bathsheba stellte eilig ihre Tasse ab und nahm den Brief in die Hand.

Wie gut organisiert Sebastian doch war; natürlich hatte er eine Nachricht für sie hinterlassen. Der Brief enthielt bestimmt Instruktionen für ihre Weiterreise zum Lager der Vuru.

Sie riss ihn auf und begann zu lesen.

27. Juli 1899

Liebste B,

seit unserem letzten Kontakt ist so viel passiert. Ich hoffe, es geht Dir gut, und dass Du nach Deiner langen Fahrt sicher in Moresby angekommen bist. Da ich weiß, dass Du bereits auf See bist, hinterlasse ich Dir diese Nachricht im Fairfax und hoffe, dass Du sie bei Deiner Ankunft vorfindest.

Ich muss Dir so viel erzählen, aber zunächst muss ich Dir die traurigste Nachricht überbringen, die ein Bruder seiner Schwester geben kann: Unser Vater ist vor etwa zehn Tagen von uns gegangen. Die Malaria, an der er als junger Mann erkrankt war, hatte ihn schon immer geplagt, aber in den letzten Monaten hatte sich seine Verfassung verschlechtert.

Die letzten Tage seiner Krankheit verliefen dank unseres kleinen Vorrats an Laudanum schnell und schmerzlos.

Ich habe die Absicht, seine Arbeit fortzusetzen, allerdings nicht in Vuru.

Mir eröffnete sich eine wunderbare Gelegenheit. Unter all den Geschichten und Aberglauben, die wir dokumentiert haben, gibt es eine, die mir nicht mehr aus dem Sinn geht.

Es hätte mir vermutlich der Wille gefehlt, dieser Aussicht zu folgen, wenn unser Vater mich noch für seine eigene Arbeit gebraucht hätte, aber sein Tod gibt mir die Freiheit, dorthin zu gehen, wohin sich bislang kein anderer Europäer gewagt hat.

Morgen breche ich zu meiner eigenen Reise nach Vanuaka auf – einem rätselhaften Ort, über den die Vuru-Fischer nur ungern sprechen und zu dem mich kein Boot bringen will.

Deshalb bin ich nach Moresby zurückgekehrt und habe eine Besatzung gefunden, die bereit ist, mit mir und zwei unserer Vuru-Männer in See zu stechen. Allerdings lassen sie mir nur eine Woche Zeit, während das Boot vor der Küste bleibt. Ich hoffe, das reicht aus, um etwas über die Bewohner dieses abgelegenen und unerforschten Ortes zu erfahren und den Mythos auszuräumen, den andere so fürchten.

Wenn es mir gelingt, eine Verbindung zu den Inselbewohnern herzustellen, könnten wir zurückkehren – Du und ich.

Was auch immer geschieht, ich sollte noch im September nach Moresby zurückkehren, sodass ich pünktlich zu Deiner Ankunft da bin. Trotzdem hinterlasse ich Dir diese Nachricht, denn wer kann schon für das Wetter oder andere Ursachen für eine Verzögerung einstehen.

Ich möchte nicht über einen anderen Ausgang der Angelegenheit sprechen, aber sollte ich Dich nicht wiedersehen, liebste Schwester, dann verstehe bitte, dass ein Mann seinem Herzen folgen muss, und meines kann nicht eher ruhen, bis ich mich dorthin gewagt habe, wohin sich andere nicht getraut haben.

Im Fairfax verbleibt eine Summe, mit der Du eine Unterkunft und eine Koje für die Rückreise nach England bekommst, falls ich nicht zurückkehre. Aber mit solch düsteren Gedanken möchte ich mich nicht befassen.

Die größten Abenteuer liegen noch vor uns und meine Erlebnisse werden auch Deine sein, sobald wir uns wiedersehen.

In Liebe

Sebastian

Bathsheba saß für einige Momente ganz still.

Ihr Vater war tot? Wie konnte das sein?

Hatte er denn nicht gewusst, dass sie auf dem Weg war? Hatte er trotz der Krankheit nicht die Kraft gefunden, auf sie zu warten?

Er hatte all die Jahre mehr in ihrer Fantasie als in der Realität existiert, aber sie war im Begriff, das zu ändern. Sie würden wieder vereint sein. Sie sollten doch noch Zeit haben.

Und Sebastian.

Er hatte auch gesagt, dass er auf sie warten würde.

Was hatte er sich nur dabei gedacht, ohne sie loszuziehen? Sie wollten alle ihre Abenteuer gemeinsam erleben.

Sie warf einen Blick zurück auf den Anfang des Briefes: 27. Juli.

Das war vor mehr als zehn Wochen, und Sebastian hatte versprochen, vor Ende September zurück zu sein.

Ihre Hand zitterte, als das Blatt zu Boden flatterte.

Wo war er?

KAPITELZWEI

Währenddessen in einer dunklen Ecke in der Lounge des Fairfax Hotels …

Die säuerliche Wärme des Alkohols zeigte ihre Wirkung. Nach zwei Gläsern hatte der Schmerz in seiner Seite nachgelassen. Der Schmerz war erträglich, solange er nur flach einatmete. Alkohol war zwar nie eine Lösung, aber er fühlte sich dadurch auf jeden Fall besser, und es war schließlich ein verdammt harter Tag gewesen.

Goytacaz’ Männer hatten seinen Rippen ein paar ordentliche Tritte verpasst, nachdem sie ihn zu Boden gezwungen hatten, und das Schlimmste war, dass er das einfach so über sich ergehen lassen musste.

Das Schiff, das sie auf dem Weg zur deutschen Seite Neuguineas geentert hatten, hatte nicht annähernd so viele Waffen an Bord, wie es der Hinweis vermuten ließ.

Zumindest nicht genug, um Jorges Schulden zu tilgen.

Und er hatte lediglich eine kurze Galgenfrist erhalten, um den Rest zu beschaffen.

Alles war gut gelaufen, bis diese Sturmbö östlich von Cairns aufzog. Sie verloren den Hauptmast, und drei Besatzungsmitglieder waren über Bord gefallen, ganz zu schweigen von den vierhundert Flaschen französischen Brandys, die im Laderaum zerschmettert worden waren.

Als sie in den Hafen einliefen, verkaufte er den restlichen Brandy, um die Reparaturen zu bezahlen, aber das führte zu einer prekären Lage. Die Hälfte des Gewinns aus dem Verkauf des Brandys stand nämlich Senhor Goytacaz zu.

Jorge hatte in den vergangenen drei Monaten kleine Aufträge für ihn erledigt, um seine Schulden zu begleichen, und die Munition sollte dafür sorgen, den Ausgleich zu schaffen. Wenn er das Geld nicht bald auftreiben konnte, würde er sein Schiff verlieren – und daran wäre er verdammt noch mal selbst schuld.

Wütend schenkte er sich weitere fünf Fingerbreit Bourbon ein und kippte sie hinunter, wobei er zusammenzuckte, als der Alkohol über seine aufgeplatzte Lippe rann. Zu viele Menschen verließen sich auf ihn. Nicht nur die Besatzung, sondern auch die Inselbewohner auf Tukalu.

Außerdem hatte er das Schiff von seinem Vater geerbt, der es wiederum von seinem Vater geerbt hatte, verdammt noch mal. Nur über seine Leiche würde er zulassen, dass ihm jemand die Marguerite wegnahm.

* * *

„Das rosafarbene Kleid aus Musselin, Hattie, und vergiss das Korsett.“

„Aber, gnädige Frau, das gehört sich doch nicht!“ Hattie starrte sie mit offenem Mund an. „Ich kann Sie doch nicht fast unbekleidet die Treppe hinuntergehen lassen.“

Bathsheba winkte ab. „Ich habe keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, Hattie. Und jetzt hilf mir bitte einfach.“

Während Hattie in der Truhe nach dem Kleid suchte, zog Bathsheba saubere Unterwäsche an.

„Es müsste eigentlich gebügelt werden.“ Hattie runzelte die Stirn, während sie das Kleid ausschüttelte. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass …“

„Das ist schon in Ordnung.“ Bathsheba schlüpfte in die Röcke und drehte Hattie den Rücken zu, damit sie sich um die Knöpfe kümmern konnte.

Es würde nichts bringen, in Panik zu geraten.

Sie musste einfach nur die Ruhe bewahren.

Menschen verschwinden nicht einfach, und schon gar nicht Menschen wie Sebastian.

Sie musste lediglich herausfinden, welches Schiff er angeheuert hatte. Falls es zurückgekehrt war, dann bestimmt mit ihm an Bord. Das Rätsel würde bald gelöst sein.

Irgendjemand würde sicherlich etwas wissen; jemand würde ihr helfen können.

Bathsheba eilte die Treppe hinunter und meldete sich an der Rezeption.

Sie atmete tief durch und erinnerte sich daran, ruhig zu bleiben, während sie sich zwang, einen freundlichen Gesichtsausdruck aufzusetzen.

Der betagte Concierge lächelte von seinem Stuhl aus zurück und rückte seine Brille zurecht. „Guten Tag, Madame. Wie kann ich Ihnen dienen?“

„Ich muss etwas herausfinden … über Schiffe, die den Hafen verlassen … und wer auf ihnen sein könnte.“

„Schiffe?“ Der Concierge sah besorgt aus. „Es gibt eine Menge Schiffe.“

„Ja, ich weiß, aber …“ Bathsheba ballte vor Frustration die Fäuste. Wo sollte sie nur beginnen? „Ich muss wissen, mit welchem Schiff mein Bruder vor etwa zehn Wochen abgefahren ist.“

„Ihr Bruder, ahhh …“ Der Concierge trug einen nachsichtigen Ausdruck auf seinem Gesicht und lächelte erneut. „Fragen Sie ihn am besten selbst. Er wird sicher wissen, welches Schiff es war.“

„Nein, Sie haben nicht verstanden.“ Trotz des Deckenventilators über ihnen spürte Bathsheba, wie ein Hitzeschwall ihren Kopf zum Pochen brachte. „Er ist noch auf dem Schiff. Zumindest hoffe ich das.“ Ihre Kehle war wie zugeschnürt, sodass sie kaum noch schlucken konnte und ihre Worte nur schwer herauskamen. „Ich … ich muss es herausfinden.“

„Es gibt unzählige Schiffe.“ Der ältere Mann lächelte wieder und sah verwirrt aus.

Bathsheba kämpfte gegen die Tränen, die sich in ihren Augen bildeten.

Sie würde nicht weinen!

Es würde einen Weg geben, um an Informationen zu kommen. Sie musste nur die richtige Person finden, die sie fragen konnte. Vielleicht am Hafen. Dort gab es doch sicher einen Hafenmeister, oder? Er müsste ein Verzeichnis der ein- und auslaufenden Schiffe führen.

Allerdings mussten darin nicht zwangsläufig die Passagiere oder die Zielorte verzeichnet sein.

Der Raum drehte sich, sodass sie sich an der Kante des Schreibtisches festhalten musste.

„Geht es Ihnen gut, Madame? Sie sehen aus, als müssten Sie sich hinlegen.“ Der Concierge schaute sie an. „Das liegt wohl an der Hitze. Die Hitze stellt seltsame Dinge mit dem Kopf an.“

„Ja … Ich meine, nein. Nein, ich will mich nicht hinlegen.“ Bathsheba schluckte schwer. „Mir geht es gut.“

Was konnte man in einer solchen Situation tun? Was half? Sie musste einen klaren Kopf bewahren.

Lord Asquith hatte darauf geschworen, dass ein Schluck Brandy die Sinne wiederbeleben würde.

Brandy. Ja.

Reginald hatte ihr welchen gegeben, nachdem sie vom Pferd gestürzt war. Sie hatte sich zwar nichts gebrochen, war aber völlig durch den Wind gewesen.

Und Bathsheba ging es im Augenblick ähnlich.

Im Hotel würde es doch bestimmt Brandy oder etwas Vergleichbares geben, oder? Sie würde sich setzen und den Brandy trinken, so wie Reginald es damals angeordnet hatte, um dann ihre Gedanken wieder zu ordnen.

Es gelang ihr, mit vorsichtigen Schritten über den Marmorboden zu den Glastüren des Salons zu gehen. Die Uhr in der Diele schlug sechs, als sie sie öffnete.

Die Dämmerung brach gerade erst herein, aber der Raum war bereits fast dunkel, da die Strahlen der tief liegenden Sonne im Westen von den zugezogenen Samtvorhängen gedämpft wurden.

Bathsheba blinzelte und sah sich um.

Mehrere Herren hatten bereits Platz genommen, rauchten ihre Zigarren und lasen Zeitung. Zwei spielten Schach, aber auch sie sahen auf, als sie den Saal betrat.

Alle Köpfe drehten sich in ihre Richtung.

Bathsheba biss sich auf die Lippe und steuerte auf einen freien Platz zu. Was sollte man denn jetzt tun? Eine lange, geschliffene Holztheke erstreckte sich fast über die gesamte Länge des Raumes. Dahinter befanden sich eine Reihe von Flaschen sowie ein Barmann, der Gläser polierte. Sie musste doch sicher nicht aufstehen, um ihre Bestellung aufzugeben. Die Vorstellung, dass sie von allen beobachtet werden würde, während sie nach starkem Alkohol fragte, versetzte sie in Entsetzen.

Sie sollte gehen und den Concierge bitten, ihr etwas auf das Zimmer bringen zu lassen. Aber der Gedanke, wieder nach oben zu gehen, erschien ihr schlimmer, als hier zu bleiben. Es wäre, als würde sie sich verstecken – und es gab nichts, wofür sie sich hätte schämen müssen. Wenn sich die Männer ein Glas gönnen konnten, warum stand ihr das dann nicht ebenfalls zu?

Außerdem war der Brandy für medizinische Zwecke gedacht.

Glücklicherweise wurde sie vor einem weiteren Dilemma bewahrt, als ein Kellner erschien, um einer Gruppe von Männern, die Karten spielten, eine Karaffe und vier Gläser zu bringen.

Als er sie sah, kam er herüber.

Bathsheba richtete sich in ihrem Sitz auf und zwang sich, ihre Bitte auszusprechen, auch wenn diese sehr leise ausfiel. „Einen Brandy, bitte.“

„Natürlich, ein großes Maß?“ Die Stimme des Kellners war alles andere als leise. Der Mann, der ihr am nächsten saß, grinste breit.

Bathsheba zuckte in ihrem Sitz zusammen. „Was auch immer üblich ist.“

„Ja, Madame.“ Der Kellner musterte sie abschätzend, wobei sein Blick in der Nähe ihres Busens verweilte, bevor er sich mit einer hochgezogenen Augenbraue wieder entfernte.

So eine Frechheit! Und das nur, weil sie nicht ihr Mieder trug!

Bathsheba richtete sich erneut auf, während ihre Wangen brannten. Das machte sie weder liederlich noch unsittlich. Darüber hinaus ging es niemanden etwas an, außer sie selbst.

Es war doch Wahnsinn, sich bei der herrschenden Luftfeuchtigkeit in ein Korsett aus Walknochen zu zwängen. Sollte sie sich unwohl fühlen, nur damit sich andere Leute nicht echauffierten?

Zur Hölle damit!

Es gab wichtigere Dinge als verfluchte Korsetts. Solange sie sich in Neuguinea aufhielt, würde sie jedenfalls kein Korsett mehr tragen.

Als der Kellner zurückkam, warf sie ihm einen herausfordernden Blick zu, nahm das Glas vom Tablett und kippte den Inhalt in einem Zug hinunter.

Die Wirkung trat sofort ein. Es brannte wie Feuer in ihrer Brust und brachte sie dazu, zu keuchen und zu husten. Sie schüttelte den Kopf gegen den Schreck, und ihre Augen weiteten sich vor Überraschung.

Reginald hatte sie damals dazu gebracht, an dem Brandy nur zu nippen. Jetzt wusste sie, warum. Nachdem das Zeug jedoch nun unten war, fühlte es sich durchaus ermutigend an. Ein seltsames Lachen sprudelte aus ihr heraus und sorgte dafür, dass sie erneut husten musste.

„Geht es Ihnen gut, Madame?“ Der Kellner sah sie wieder von oben herab an.

„Bestens, danke, und ich nehme noch einen. Wieder die gleiche Menge.“ Sie lächelte ihm knapp zu, als er sich zurückzog, und brachte den beiden Männern, die von ihrem Schachbrett aufschauten, denselben Ausdruck entgegen.

Sie verspürte den schrecklichen Drang, ihnen die Zunge herauszustrecken, aber sie unterdrückte ihn rasch. Das würde wirklich zu weit gehen. Sie hatte ein Recht darauf, kein Korsett tragen zu müssen und etwas zu trinken. Sie könnte sich sogar eine Zigarre anzünden, wenn ihr danach war, aber es gab keine Rechtfertigung für unverschämtes Verhalten.

Unartige Kinder streckten die Zunge heraus, nicht die Damen des britischen Königreichs. Selbst, wenn sich diese in einer Situation akuter emotionaler Not befanden.

Der Brandy trug sicherlich dazu bei, dass sie sich mutiger fühlte, wenn nicht sogar mehr wie sie selbst – oder zumindest diejenige, die sie eigentlich sein sollte. Eine, die sich von diesen griesgrämigen Männern nicht von dem abhalten lassen würde, was getan werden musste.

Als der Kellner zurückkam, sah Bathsheba ihm diesmal direkt in die Augen, beugte sich verschwörerisch vor und stellte dieselbe Frage, die sie zuvor an den Concierge gerichtet hatte: nämlich, ob es jemanden gebe, der das Kommen und Gehen der Hafenschiffe verfolge. Jemanden, der den Durchblick habe.

Sie hatte vor langer Zeit einen Roman gelesen, in dem das jemand gesagt und gezwinkert hatte. Sie spielte mit dem Gedanken, es auszuprobieren, und zuckte mit Lid, aber das führte nur dazu, dass sich ihre Nase rümpfte. Sie holte schnell ihr Taschentuch hervor, um das merkwürdige Runzeln zu verbergen.

Der Kellner sah beunruhigt aus.

Verdammt! Er wird mich wirklich noch für verrückt halten und mich auffordern zu gehen. Bathsheba blickte niedergeschlagen in ihren Brandy.

Doch der Kellner sagte kein Wort. Er bewegte sich auch nicht von der Stelle, sondern neigte sich nur leicht und richtete seinen Blick auf den hintersten Teil des Salons. Bathsheba blinzelte durch den Zigarrenrauch.

Er beugte sich vor, um über einen imaginären Fleck auf dem Beistelltisch zu wischen, und murmelte etwas.

„Silber?“ Bathsheba holte tief Luft. Er wollte eine Bezahlung? Das war ziemlich dreist, zumal er ihr noch gar nichts gesagt hatte.

„Senhor de Silva“, zischte der Kellner und neigte den Kopf zur Seite. Es bestand kein Zweifel, dass er auf jemanden am anderen Ende des Raumes anspielte. Jemand, der in einer Nische anstelle eines Sessels saß und sein Bein herausstreckte.

Ein gestiefeltes Bein.

Und für einen kurzen Moment war ein dunkles Gesicht zu sehen.

„Oh, ich verstehe. Sehr gut, danke.“

Das Zwinkern hatte tatsächlich funktioniert.

Bathsheba nickte dem Kellner zu und erhob sich – wenn auch etwas unsicher. Sie nahm ihr Glas mit sich und schritt über den weichen Teppich, der in der Lounge des Fairfax Hotels ausgelegt war. Sie wurde weiterhin mit verurteilenden Blicken bedacht, aber sie hob ihr Kinn und bemühte sich darum, zielstrebig zu wirken.

Sebastian war das Einzige, was zählte.

Ganz gleich, wer diese Person auch war, wenn er etwas wusste, das ihr helfen würde, ihren Bruder zu finden, musste sie mit ihm reden. Immerhin hatte sie Geld, und mit Geld konnte man Informationen kaufen.

KAPITELDREI

Wer auch immer sie war, sie verursachte einen höllischen Aufruhr.

Die Wichtigtuer im Fairfax waren zwar auch nicht besonders angetan davon, ihn in ihrer Mitte zu haben, aber man tolerierte ihn in der Ecknische, weil er einen Großteil des Alkohols besorgte, der in den eleganten Regalen dieses Salons stand. Man erwartete von ihm, dass er für sich blieb, während er trank, und das passte ihm gut. Er hatte keine Lust, seine Nase in die krummen Geschäfte von Regierungsbeamten und korrupten Geschäftsleuten zu stecken.

Er wollte noch einen letzten Schluck trinken, bevor er sich aufmachen und seine Probleme in das Etablissement von Senhora Leonor tragen würde. Die Mädchen würden zwar aufgrund seiner Rippen sanft mit ihm umgehen müssen, aber das war völlig in Ordnung. Er hatte nichts dagegen, sich zurückzulehnen und eine Frau die Arbeit machen zu lassen.

Bevor er sein Glas jedoch leeren konnte, ertönte plötzlich das Krachen von umstürzenden Möbeln von der Mitte des Raumes, gefolgt von lauten Stimmen – einer der Spießer fluchte, und die Dame in dem edlen Unterkleid entschuldigte sich.

Was zum Teufel?

Sie hatte einen Tisch umgeworfen, aber es schien ihr eigenes Getränk gewesen zu sein, das verschüttet worden war.

Sie ließ sich auf den Teppich fallen, tastete nach wer weiß was und reckte ihr zierliches Hinterteil in die Luft, bevor sie sich hinkniete, um den durchnässten Schritt des Mannes mit einer Serviette abzutupfen.

Jorge stieß ein amüsiertes Schnauben aus, schnappte aber schnell nach Luft und hielt sich die Rippen.

Hör auf zu lachen. Sieh nicht hin.

Aber er konnte nicht anders.

Der Kellner, Carlos, hatte ihren Arm unter seinen geklemmt und führte sie weg. Aber nicht zum Ausgang.

Sondern in seine Richtung.

Verdammter Mist!

Dem arroganten Fräulein ging es zwar offensichtlich nicht gut, aber ihren hochnäsigen Gesichtsausdruck hatte sie trotzdem nicht abgelegt.

Sie war eine von denen, und ohne Zweifel mit einem der hohen Tiere verwandt, die das Protektorat überwachten. Sie war ihrer Anstandsdame entwischt und steckte jetzt bis zum Hals in Schwierigkeiten.

„Senhor, die Dame möchte Sie sprechen.“ Carlos wartete nicht auf eine Antwort von Jorge, sondern schob sie stattdessen in die Nische, bevor er sich schnell wieder aus dem Staub machte.

Jorge runzelte die Stirn. Das hatte ihm gerade noch gefehlt.

Um auf Nummer sicher zu gehen, schob er die Flasche, die immer noch gut gefüllt war, zur Seite. Er hatte die Absicht, sie leer zu trinken, bevor der Abend zu Ende war. Es wäre nicht gut, wenn sie die Flasche auch umstoßen würde.

Was auch immer sie zu sagen hatte, er hoffte, sie würde es endlich ausspucken, aber sie saß nur da und sah verdattert aus, völlig blass, mit Ausnahme ihrer geröteten Wangen.

Sie sah nicht schlecht aus, jetzt, wo er sie aus der Nähe betrachten konnte. Durch das Kriechen auf dem Boden hatten sich ein paar Locken aus den Haarnadeln gelöst, wodurch sie ein wenig durch den Wind aussah. Ihr Haar hatte einen ungewöhnlichen Farbton, obwohl es schwer war, ihn genau zu bestimmen. Irgendwie kastanienbraun, aber mit einem leichten Rotstich. Keine der Frauen bei Madame Leonor hatte solche Haare.

„Tut es weh?“ Sie beugte sich ein wenig vor und betrachtete sein Gesicht.

Ihre Frage verwirrte ihn zunächst, bis er sich an sein geschwollenes Auge erinnerte. „Nichts, was man nicht mit etwas mehr Bourbon in den Griff bekommen könnte.“ Er warf ihr durch seine halb geschlossenen Lider einen finsteren Blick zu. Es war die Art von Ausdruck, die er seiner Besatzung zuwarf, wenn er in Ruhe gelassen werden wollte, aber allem Anschein nach bemerkte sie die Andeutung nicht.

„Morgen wird es vermutlich noch schlimmer aussehen, aber das kommt davon, wenn man kämpft, nicht wahr? Man muss mit den Konsequenzen leben.“ Sie sagte das recht heiter, ohne seinen scharfen Ausdruck wahrzunehmen.

„Wie kommen Sie darauf, dass ich in einen Kampf verwickelt war?“ Auch wenn es stimmte, und angesichts seines bedauernswerten Zustands, den er zweifellos präsentierte, ärgerte ihn ihre Annahme.

„Oh, ich habe schon so einige mit angesehen. Mein Bruder hat früher für seine Akademie geboxt. Er war nicht sonderlich gut, also hat ihm immer jemand ein blaues Auge beschert.“ Sie verstummte plötzlich und sah beunruhigt aus.

Sie strich sich mit den Fingerspitzen über die Stirn und sah ihn mit trüber Miene reumütig an. „Das war sehr unhöflich von mir. Vergessen Sie bitte, dass ich es erwähnt habe.“

Ihr Umschwung von Höflichkeit und echtem Unbehagen überraschte ihn. Was war das für eine sonderbare junge Frau? Ihre blasse Haut, ihre Ausdrucksweise und ihr Benehmen verrieten, dass sie eine Dame war, ungeachtet ihrer Eskapaden in der vergangenen Viertelstunde.

Sie war nicht an Alkohol gewöhnt, was vielleicht ihr schlechtes Urteilsvermögen erklärte, aber warum war sie hier, ohne Begleitung, während sie sich mehrere Gläser Brandy bestellte?

Sie holte tief Luft und streckte mit einem unsicheren Lächeln die Hand über den Tisch aus. „Fangen wir noch einmal von vorne an. Ich bin … Mrs. Asquith.“

Eine Mrs. also.

Wenn sie verheiratet war, würde es ihn interessieren, wo sich ihr Mann wohl aufhielt.

Bezüglich der angebotenen Hand wusste er nicht, ob sie von ihm erwartete, sie zu schütteln oder wie ein mittelalterlicher Höfling zu küssen. Er tat weder das eine noch das andere und nahm lediglich einen Schluck von seinem Glas.

Sie saß aufrecht, aber er konnte sehen, dass ihre Lippen zitterten, als sie ihre Hand wieder in den Schoß legte.

„Sie müssen mich für sehr lästig halten. Das bin ich wahrscheinlich auch. Ich bitte um Verzeihung. Es ist nur so, dass … ich etwas sehr Wichtiges mit Ihnen besprechen muss, aber ich bin nervös, und nichts läuft so, wie ich es mir wünsche.“

Sie überraschte ihn erneut. Die meisten Menschen, die er kannte, entschuldigten sich nicht. Selbst jene, die er gut kannte, brachten diese Worte nicht über die Lippen. Normalerweise wurde einfach das Thema gewechselt, in der Hoffnung, dass die Angelegenheit vom Tisch wäre – was meistens auch der Fall war.

Es würde nicht schaden, sie anzuhören. Es war vermutlich nichts Wichtiges, aber sie hatte nett gefragt, und er war nicht so ein großer Mistkerl, dass er ihr nicht zehn Minuten seiner Zeit schenken konnte.

„Es geht um meinen Bruder, von dem ich bereits gesprochen habe. Er sollte mich eigentlich hier im Hotel treffen, aber er ist … er ist …“ Sie sah flüchtig zu Boden, und als sie ihren Blick wieder hob, standen Tränen in ihren Augen.

Ein beunruhigendes Gefühl überkam ihn. Irgendetwas in ihrem Gesicht kam ihm bekannt vor. Vielleicht lag es an der Art, wie sie ihn ansah – als ob er der Einzige wäre, der ihr helfen konnte.

Er hatte schon genug um die Ohren, ohne sich auch noch um eine Dame in Not zu kümmern, aber er konnte sie nicht einfach ignorieren.

„Ihr Bruder?“ Er legte seine Unterarme auf den Tisch. „Was ist mit ihm?“

„Er ist schon sehr lange fort; auf einem Schiff, das von hier ausgelaufen ist.“ Sie biss sich auf die Lippe und runzelte die Stirn. „Ich habe Angst, dass ihm etwas zugestoßen ist.“

„Ich verstehe.“ Jorge verstand überhaupt nichts. Was hatte sie denn erwartet, was er sagen würde? Er selbst hatte erst vor ein paar Stunden angelegt, und es war nicht seine Art, zu viele Fragen über die Aktivitäten anderer Schiffe zu stellen. Die Leute bevorzugten es auf diese Weise. Leben und leben lassen.

„Er hatte mir einen Brief geschrieben.“ Sie kramte in ihrer Tasche und holte einen Umschlag heraus. „Hier, Sie können ihn gerne lesen, wenn …“ Sie unterbrach sich abrupt, errötete und legte den Umschlag langsam zwischen ihnen auf den Tisch.

Wenn Sie lesen können …

Offenbar war ihr klar, dass er es vielleicht nicht konnte. Nicht jeder Seemann konnte lesen, allerdings war er kein gewöhnlicher Seemann. Sein Vater hatte ihm das Lesen und Schreiben beigebracht, neben vielem anderen. Die Regale in seiner Kajüte auf der Marguerite waren voll mit Büchern, aber das konnte diese junge Dame natürlich nicht wissen.

Es war erstaunlich, dass sie sich überhaupt zu ihm gesetzt hatte. Er musste ziemlich unehrenhaft aussehen – und das war er ja auch. Sein ehrliches Geschäft war schon seit Langem der Schmuggel, und das Schiff, das er um dessen Munition erleichtert hatte, hatte diese nicht widerstandslos ausgehändigt.

Was auch immer seine Gründe waren, sein gesetzloses Handeln glich dem eines jeden Piraten.

Sie räusperte sich, während ihre Finger über den Rand des Umschlags strichen. „Ich kann Ihnen sagen, was drinsteht.“ Ihr Blick hob sich flüchtig, um seinen Gesichtsausdruck zu prüfen.

„Fahren Sie fort.“ Er unterdrückte ein Seufzen. Wenn er sie nicht ein wenig ermutigte, würden sie noch den ganzen Abend hier sitzen.

„Er wollte diesen bestimmten Ort erkunden, wissen Sie, und das Schiff sollte sieben Tage auf ihn warten und ihn dann mit seinen beiden Begleitern zurückbringen, nur dass er sich mittlerweile um fast zwei Wochen verspätet.“ Ihre Stimme wurde immer lauter, als sie dem Ende ihrer Erklärung zusteuerte.

„Aber Sie wissen nicht, welches Schiff ihn mitgenommen hat?“

Sie schüttelte den Kopf.

„Und Sie kennen auch nicht das Ziel?“ Er hob sein Glas und schwenkte den Inhalt.

„Oh, doch, das ist mir bekannt.“ Sie zog mehrere Papierbögen aus dem Umschlag und überflog sie. „Vonaku oder Veneta … oder so ähnlich.“

Jorges Hand erstarrte. Sie würde es nicht sagen; nicht Vanuaka. Das wäre ein zu großer Zufall.

„Da haben wir es ja.“ Sie wedelte triumphierend mit dem Brief und zeigte sich sichtlich erfreut, dass sie ihm etwas Nützliches mitteilen konnte.

Und da stand es geschrieben – genau, wie er es befürchtet hatte.

„Van-u-aka.“ Sie bemühte sich, es richtig auszusprechen, bevor sie ihn anstrahlte. „Könnten Sie vielleicht bei den anderen Schiffsbesatzungen, die Sie kennen, nachfragen? Vielleicht hat jemand etwas von einem britischen Gentleman gehört, der ein Schiff angeheuert hat, um ihn dorthin zu bringen. Man wird doch wissen, ob die Besatzung in den Hafen zurückgekehrt ist, oder nicht?“

Jorge erinnerte sich an das verzweifelte Gesicht des Mannes, den er aus dem Meer gezogen hatte. Es erschien ihm, wie in so vielen Nächten, seit sie jenes Gewässer verlassen hatten.

Verdammt noch mal. Wie war das nur möglich? Die Wahrscheinlichkeit musste tausend zu eins sein.

Mit einem abrupten Handgriff stellte er den Bourbon zurück, um das leere Glas auf dem Tisch zu ersetzen.

„Ich kann mich umhören.“ Er sprach schnell. „Aber selbst, wenn wir die Besatzung finden, ist es wahrscheinlich, dass sie inzwischen wieder in See gestochen sind. Es wird ein Handelsschiff sein, kein Kreuzfahrtschiff. Sie werden nicht einfach herumsitzen und darauf warten, dass der nächste fehlgeleitete Trottel auftaucht, um ihm sein Geld abzuknöpfen und ihn mitten im Nirgendwo auszusetzen.“

Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, bereute er sie. Ihr Ausdruck wurde ernst. Er hätte nicht so schroff sein müssen und auch nicht so verletzend. Er verlagerte sich auf seinem Platz. „Wie ich schon sagte, ich werde mich umhören.“

„Aussetzen?“ Sie war sichtlich blass geworden. Ihre Augen waren rund und weit, offensichtlich nicht gewillt, es zu akzeptieren, obwohl sie es glaubte.

„Es war nur eine Bemerkung. Eine eventuelle Möglichkeit.“ Er zuckte mit den Schultern. Es gab auch andere Möglichkeiten – nämlich, dass der Mann, den er aus dem Wasser gefischt hatte, ihr Bruder war, oder einer der Männer, die ihn begleitet hatten.

Jorge hatte eine Art Versprechen gegeben, wonach die Familie des armen Kerls erfahren sollte, was aus ihm geworden war. Wenn die Möglichkeit bestand, dass es sich hier um die Schwester des Mannes handelte, die mit ihm an diesem Tisch saß, hatte Jorge die Pflicht, es ihr zu sagen … oder etwa nicht?

Warum konnte er sich dann nicht dazu durchringen, es zu tun? Weil sie lieber glauben sollte, dass ihr Bruder seinen Lebensabend auf einer tropischen Insel verbrachte, als auf dem Meeresgrund zu liegen?

Ohne Vorwarnung griff sie nach der Flasche, entkorkte sie und goss einen gewaltigen Schluck in sein Glas. Ebenso plötzlich führte sie es an ihre Lippen und kippte mit verzogenem Gesicht die Hälfte davon hinunter.

„Hey!“ Bevor er noch etwas sagen konnte, neigte sie das Glas wieder zurück und zog eine Grimasse, als sie auch den Rest hinunterschluckte.

Sie schüttelte sich und schürzte die Lippen, bevor sie sich mit den Händen kräftig über das Gesicht rieb.

Als sie ihn erneut ansah, waren ihre Augen größer und dunkler als zuvor, doch ihr Blick war direkt auf seinen gerichtet. „Bringen Sie mich dorthin. So schnell wie möglich. Morgen.“

Es bestand kein Zweifel daran, dass sie meinte, was sie sagte. Wie war sie von Auf-dem-Boden-kriechend-mit-ihrem-hübschen-Hintern-in-der-Luft zu diesem Verhalten gekommen? Ihm zu sagen, was er tun soll? Er hätte gelacht, wenn er nicht so verdammt genervt gewesen wäre. Für wen hielt sie sich eigentlich?

Außerdem wollte er auf keinen Fall nach Vanuaka zurückkehren. Der alte Tom hatte recht gehabt. Manche Orte sollte man lieber meiden. Ganz gleich, wer der Mann war, der in Jorges Boot gestorben war, eine Besichtigung des Ortes, an dem er gestorben war, würde ihn nicht zurückbringen.

„Ich kann Sie bezahlen!“ Sie beugte sich vor und begegnete ihm wieder mit diesem kühnen Blick. „Was immer Sie verlangen, ich kann das Geld auftreiben.“

Da lachte er, auch wenn es ihn umgehend zusammenzucken ließ. „Es wird unmöglich sein, dort an Land zu gehen. Und selbst wenn es uns gelänge, wo würden Sie überhaupt anfangen zu suchen? Wollen Sie etwa die ganze Insel absuchen?“ Er lehnte sich in seinem Sitz zurück. „Außerdem ist es nicht sicher. Sie haben absolut keine Vorstellung davon. Es wird kein Empfangskomitee geben … zumindest keines, dem man begegnen möchte.“

„Sie denken, das sind Barbaren!“ Ihre Wangen wurden schlagartig rot, und sie schaute ihn entschlossen an. „Das ist vielleicht Ihre Ansicht, aber ich sehe das nicht so. Mein Vater hat jahrelang Stammesvölker studiert … in Westafrika und hier. Genauso wie mein Bruder. Ich habe fast alles gelesen, was sie je geschrieben haben, also sagen Sie mir nicht, ich verstünde das nicht.“

Jorge ballte die Fäuste. „Sie haben keine Ahnung von ›meiner Ansicht‹. Ich habe nie jemanden einen ›Barbaren‹ genannt. Das ist ein Wort, das die Europäer für jene benutzen, die sie nicht einschätzen können, auch wenn sie sich selbst oft grausam und brutal verhalten. Diese ›Barbaren‹ schrecken nicht vor Kämpfen zurück, und manche Blutfehden werden über Generationen hinweg ausgetragen, aber sie haben ihren eigenen Ehrenkodex, und sie betrügen sich nicht gegenseitig, nur um an Geld zu kommen.“

Seine Stimme war vor Wut lauter geworden. Aus dem hinteren Teil des Raumes kam Gemurmel, und Carlos schaute herüber.

Es war an der Zeit für Jorge zu gehen. Er musste sich diesen Unfug nicht anhören. Er schnappte sich die Flasche, schwang die Beine aus der Nische und wollte aufstehen, als sie plötzlich die Hand ausstreckte und ihn aufhielt.

„Falls mein Bruder noch dort ist, dann muss ich gehen.“ Ihre Augen leuchteten.

Er zögerte kurz und betrachtete ihre Hand, die sie ungeniert auf seine gelegt hatte – ihre langen, eleganten Finger mit ihren sorgfältig geformten Nägeln.

„Das mag sein, aber ich muss Sie nicht mitnehmen.“ Damit war das Gespräch für ihn beendet. Es war zu ihrem Besten. Selbst wenn der Mann noch lebte, würde es nicht für lange sein – nicht auf Vanuaka.

„Einhundert Sovereigns.“ Ihre Handfläche fühlte sich heiß auf seinem Handrücken an. „Die Hälfte, bevor wir auslaufen, und den Rest, wenn wir meinen Bruder zurückgebracht haben.“

Die Summe veranlasste ihn zum Zögern, aber er brauchte mehr als das Fünffache, um seine Schulden bei Goytacaz begleichen zu können.

„Es gibt noch eine weitere Gefahr. Ein Vulkan. Wenn es sicher ist, an Land zu gehen, gebe ich Ihnen drei Tage Zeit, ihn zu suchen. Fünfhundert Sovereigns. Und ich brauche den ganzen Betrag, unabhängig davon, ob wir Ihren Bruder finden.“

Sie wurde blass und wich zurück, als hätte er sie geschlagen. Für einen winzigen Moment regte sich etwas in seinem Bauch und erinnerte ihn an die Ehrlosigkeit, die er an den Tag legte. Die Summe, die er verlangte, war maßlos übertrieben, aber sie würde es ihm ermöglichen, seine Schulden bald zu begleichen. Und was war mit der Karte in seinem Besitz? Er war nicht erpicht darauf, nach Vanuaka zurückzukehren, aber es würde ihm die Möglichkeit geben, herauszufinden, ob die Karte echt war – und ob es dort wirklich etwas Wertvolles gab, das sein Glück wenden konnte und es ihm ermöglichte, dieses unehrenhafte Leben hinter sich zu lassen. Er könnte zum ehrlichen Handel zurückkehren, wenn er genug Geld hätte.

Er erhob sich und musterte sie. Es war ihre Entscheidung. Er wollte sie zu nichts zwingen.

„Fünfhundert.“ Sie nickte. „Aber erst, wenn ich drei Tage auf der Insel verbracht habe.“

Er griff nach dem Bourbon und nahm einen letzten Schluck aus der Flasche. „Abgemacht.“

KAPITELVIER

Siebzehn Tage später … an Bord der Marguerite

Bathsheba hängte ihren Rock, die Bluse und die Jacke an einen Haken und stolperte die paar Schritte von der einen Seite ihrer Kabine zur anderen, während sie sich an allem festhielt, was ihr Halt gab. Sie hatte recht gute „Seemannsbeine“ und ihr wurde auch nicht schnell übel, aber das Schiff schwankte bedenklich stark.

Der Quartiermeister hatte sie zuvor aufgesucht, um ihr zu versichern, dass es keinen Grund zur Besorgnis gebe, dass es sich nur um eine der üblichen Böen handele, die in diesen Gewässern auftraten. Aber er hatte sie dennoch angewiesen, nicht an Deck zu gehen, bis man ihr Bescheid gebe.

Mit jedem Wellenschlag hob und senkte sich ihr Magen. Inzwischen pfiff der Wind wie wild, und die Planken bogen sich mit einem Ächzen. Das Schiff war wie ein lebendiges Wesen, das sich seufzend bewegte, und hier war sie nun, gefangen in seinem Bauch, ohne auch nur eine einzige Luke öffnen zu können.

Nicht, dass ihre Kabine nicht gemütlich gewesen wäre. Sie war zwar klein, aber sie bot alles, was sie brauchte. Die Benutzung des Nachttopfs war eine Herausforderung, aber die Matratze war bequem, und ein türkischer Teppich in Blautönen, der zu dem geblümten Waschbecken passte, das oben im Schrank eingelassen war, bedeckte die blanken Holzbretter.

Aber während sie sich auf der S.S. Adelphine in den Bereichen des Schiffes, die für die Passagiere bestimmt waren, frei bewegen konnte, standen ihr hier nur jeweils eine halbe Stunde am Morgen und am späten Nachmittag zur Verfügung, um an die frische Luft zu gehen.

Trotz der horrenden Bezahlung, der sie zugestimmt hatte, und ihrer Bereitschaft, die Bedingungen von Kapitän de Silva zu akzeptieren, wurde sie von der Besatzung mit eindeutigem Misstrauen, wenn nicht gar mit regelrechtem Groll beäugt. Sie hatte sich noch nie so unerwünscht und allein gefühlt.

Der Raum schwankte erneut, sodass sie quer über das Bett geschleudert wurde, wobei sie sich dafür verfluchte, sich überhaupt die Mühe gemacht zu haben, aufzustehen. Es war bereits spät genug, dass sie einfach versuchen sollte zu schlafen. Ihr Kopf arbeitete jedoch auf Hochtouren – und zwar nicht nur, weil sie sich um Sebastian sorgte.

Bathsheba richtete sich auf, setzte sich auf den Rand, zog die Strümpfe aus und setzte ihre nackten Füße fest auf den Teppich. Vielleicht würde sie mehr Erfolg haben, wenn es ihr gelänge, die Bewegung zu erahnen und sich ihnen anzupassen.

Mit einem Seufzer holte sie die Bürste aus der Schublade, löste ihre Frisur und strich die silbernen Borsten langsam entlang ihres Haares. Es war Hatties allabendliches Ritual gewesen, Bathshebas kupfergoldene Mähne zu entwirren und ihre Locken zu bändigen.

Aber im Moment war keine Hattie da, um sich um sie zu kümmern. Sie hatte sie aufgefordert, in Port Moresby zu bleiben.

Mutige Hattie.

Obwohl ihr Dienstmädchen nicht die nötige Kraft für eine weitere Reise aufbringen konnte, hatte sie sich vehement dagegen gewehrt, aber Bathsheba hatte darauf bestanden.