Hitlers treues Volk E-Book

20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Zwischen Euphorie und Endlösung: Wie Millionen Deutsche zu Komplizen des NS-Regimes wurden

Warum unterstützten so viele Deutsche den Nationalsozialismus? Wieso waren sie Adolf Hitler gegenüber loyal, der aus seinem Judenhass und seinen Kriegsplänen nie einen Hehl gemacht hatte? Achtzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa untersucht dieses Buch, warum Millionen Deutsche dem Naziregime treu dienten und ihrem »Führer« schließlich bis in den Untergang folgten. SPIEGEL-Autoren und Historikerinnen erklären, wie Deutsche aus allen gesellschaftlichen Milieus zu Komplizen des NS-Regimes wurden. Sie beschreiben, wie unzählige Mitläufer mit ihrem Autoritätsglauben, ihrem Handeln und ihrem Wunsch nach einem Sieg Deutschlands im Krieg das Regime stützten und seine Gräueltaten erst ermöglichten. Und sie zeigen, wie die braunen Machthaber ihr Volk umgarnten und gezielt auf positive Emotionen und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft setzten.

Mit zahlreichen Abbildungen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zwischen Euphorie und Endlösung: Wie Millionen Deutsche zu Komplizen des NS-Regimes wurden

Warum unterstützten so viele Deutsche den Nationalsozialismus? Wieso waren sie Adolf Hitler gegenüber loyal, der aus seinem Judenhass und seinen Kriegsplänen nie einen Hehl gemacht hatte? Achtzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa untersucht dieses Buch, warum Millionen Deutsche dem Naziregime treu dienten und ihrem »Führer« schließlich bis in den Untergang folgten. SPIEGEL-Autoren und Historikerinnen erklären, wie Deutsche aus allen gesellschaftlichen Milieus zu Komplizen des NS-Regimes wurden. Sie beschreiben, wie unzählige Mitläufer mit ihrem Autoritätsglauben, ihrem Handeln und ihrem Wunsch nach einem Sieg Deutschlands im Krieg das Regime stützten und seine Gräueltaten erst ermöglichten. Und sie zeigen, wie die braunen Machthaber ihr Volk umgarnten und gezielt auf positive Emotionen und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft setzten.

Felix Bohr, geboren 1982 in Trier, studierte Geschichte und katholische Theologie in Berlin und Rom und promovierte in Göttingen über die bundesdeutsche »Kriegsverbrecherlobby«. Er ist seit 2012 für den SPIEGEL tätig, zunächst als Redakteur im Ressort Deutschland/Panorama und politischer Korrespondent in Baden-Württemberg, aktuell in der Leitung des Geschichte-Ressorts.

www.dva.de

HITLERS TREUES VOLK

Warum so viele Deutsche dem Nationalsozialismus verfielen

Mit Beiträgen von Dr. Felix Bohr, Fiona Ehlers, Dr. Hauke Friederichs, Solveig Grothe, Christoph Gunkel, Prof. Dr. Johannes Hürter, Dr. Katja Iken, Dela Kienle, Michael Kister, Nils Klawitter, Jochen Leffers, Jasmin Lörchner, Kathrin Maas, Torben Müller, Frank Patalong, Martin Pfaffenzeller, André Postert, Prof. Dr. Martin Sabrow, Tobias Sauer, Dr. Eva-Maria Schnurr, Ralf Zerback

Deutsche Verlags-Anstalt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Die Texte dieses Buches sind erstmals in dem Magazin »Hitlers treues Volk.

Warum die Deutschen dem Nationalsozialismus verfielen« (Heft 6/2022) aus der Reihe SPIEGELGESCHICHTE erschienen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2025 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München, und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

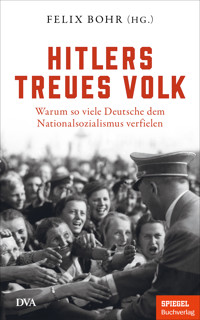

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagabbildung: © picture alliance/SZ Photo|Scherl

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-33144-3V001

www.dva.de

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Von Mitläufern zu Mittätern

Der schöne Schein – wie pompös das NS-Regime sich in Szene setzte

Von Eva-Maria Schnurr

Was in den Köpfen früher Nazis vorging

Per Aufsatzwettbewerb fragte ein US-Soziologe nach Motiven früher Nazis.

Von Jochen Leffers

»Die Menschen hatten das Gefühl, Teil eines großen Zukunftsprojekts zu sein«

Warum folgten so viele Deutsche ihrem »Führer« bis in den Untergang? Der Historiker Michael Wildt hat Antworten.

Von Jochen Leffers, Felix Bohr und Katja Iken

Das Wahlvolk der Nazis

Die Nationalsozialisten erreichten bereits Jahre vor ihrem Machtantritt Spitzenergebnisse bei Reichstagswahlen. Wer stimmte für Hitler?

»In der Mäusefalle«

Die Familie Cohn wurde gedemütigt, verfolgt, schließlich ermordet.

Von Hauke Friederichs

Rassistische Gesellschaft

Wer zum »deutschen Volk« zählte, definierten die Nazis ethnisch und ideologisch: Es war eine Frage des Blutes, der Herkunft und der rechten Gesinnung.

Von Frank Patalong

»Es war widerlich«

Die meisten linken Schriftsteller gingen ins Exil. Erich Kästner blieb.

Von Jochen Leffers

Probelauf der Diktatur

In Thüringen fassten die Nazis früh Fuß und regierten in radikaler Rohheit mit.

Von Dela Kienle

Eine unheilige Allianz

Wie rasch Katholiken zu Hitler überliefen, zeigt das Beispiel Eichstätt.

Von Felix Bohr

Am Anfang war die Gewalt

Ab März 1933 quälten SA-Trupps Oppositionelle in Folterlagern.

Von Martin Pfaffenzeller

»Wir lügen alle«

So machte die Journalistin Margret Boveri Karriere im »Dritten Reich«.

Von Fiona Ehlers

Die Geisterbahn

Und wer hat’s erfunden? Das Großprojekt Autobahnbau diente in erster Linie Propagandazwecken.

Von Solveig Grothe und Jochen Leffers

Die dunkle Seite der Moderne

Tradition und Fortschritt: Wie modern war der Nationalsozialismus?

Von Ralf Zerback

»Ich fühle mich unter der Diktatur außerordentlich wohl«

Anfangs zählte Luise Solmitz zu den glühenden Anhängerinnen der Diktatur. Aber ihre Familie verbarg ein Geheimnis.

Von Jasmin Lörchner

Zwischen Fanatismus und Fatalismus

Die Massenorganisation trimmte ihre Mitglieder auf Linie. Und doch marschierten nicht alle im Gleichschritt der Hitlerjugend.

Von André Postert

»Über allen Opfern steht der eine Wille: Sieg!«

Wie Hitler-Groupie Wolfhilde von König den Krieg feierte

Von Katja Iken

Kraft durch Bräune

Die NS-Gemeinschaft »Kraft durch Freude« bot Sport- und Kulturprogramme an, ebenso Reisen bis hin zu Kreuzfahrten.

Von Johannes Hürter

Ideologie durchdrang sogar den Rollschuhsport

Um 1935 war Rollschuhfahren populär. Selbst in diese Nische drang die Ideologie ein.

Von Tobias Sauer

2077 Tage Krieg

Tagebücher und Briefe zeigen, wie Soldaten den Krieg erlebten, unter ihnen der Schütze Heinrich Böll.

Von Christoph Gunkel

Gelegenheit macht Diebe

Mit der »Möbel-Aktion« plünderten die Nazis jüdisches Eigentum und verhökerten ihre Beute an Schnäppchenjäger.

Von Nils Klawitter

Die Liquidation

Der NS-Staat und Millionen deutsche »Volksgenossen« profitierten ab 1933 von der Enteignung jüdischer Geschäftsleute – ein gigantischer Raub.

Von Felix Bohr

Bildanalyse: Adolf Reich: Das größere Opfer (1943)

Warum Das größere Opfer eine gemalte Durchhalteparole ist

Von Kathrin Maas

Opa war kein Nazi – oder doch?

Vom Abstreiten und Verdrängen bis zur aktiven Aufarbeitung

Von Torben Müller

Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich

Droht heute ein neues »1933«?

Von Martin Sabrow

Kompendium

NS-Ehrenabzeichen

Von Michael Kister

Anhang

Chronik: Wichtige Daten zur NS-Zeit

Empfehlungen: Bücher, Film, Gedenkstätten und Online-Angebote

Autor*innenverzeichnis

Dank

Personenregister

Bildnachweis

Vorwort

Von Felix Bohr

Was ist bloß in die Deutschen gefahren? Bis heute analysieren Forschende die Gründe, wieso Millionen Menschen hierzulande den Nationalsozialismus bedingungslos unterstützten, weshalb sie Hitler verfielen, der nie einen Hehl aus seinem Judenhass und seinen Kriegsplänen gemacht hatte. Und warum sie dem »Führer« schließlich bis in den Untergang folgten.

Der Journalist und Exilant Sebastian Haffner schrieb bereits 1940, es sei vor allem die »loyale Bevölkerung«, die das System stütze. Also jene »40 Prozent« der Deutschen, »die dem Naziregime treu dienen, ohne Nazis zu sein«. Die Mitläufer seien autoritätsgläubig und wünschten sich einen Sieg Deutschlands im Krieg. Im Privaten seien sie »oft anständig, sympathisch und liebenswürdig«, so Haffner. Gleichzeitig würden im Namen dieser zivilisierten Leute Gräueltaten begangen.

Für dieses Buch haben sich Autorinnen und Autoren der Frage gewidmet, warum sich so viele Millionen Deutsche – quer durch alle Milieus – zu Komplizen eines Regimes machten, das von Beginn an auf massive Gewalt und aggressiven Antisemitismus setzte. Der Historiker Michael Wildt führt den Erfolg der Nationalsozialisten auch auf die Macht der Emotionen und Hitlers Anziehungskraft zurück. In Massen strömten die Deutschen bereits vor der nationalsozialistischen Machtübernahme am 30. Januar 1933 zu dessen Veranstaltungen.

»Die meisten kamen mit der Hoffnung, dass dort jemand ist, der den Weg weiß, der tatsächlich so etwas wie ein Führer ist, ein Erlöser im religiösen Sinn«, sagt Wildt im Interview. »Sie gingen mit dem erhebenden Gefühl nach Hause, Teil eines großen Zukunftsprojekts zu sein: einer epochalen Bewegung zum Heil Deutschlands, bei der sie mitmachen konnten, ohne sich ständig mit Argumenten auseinandersetzen oder politische Entscheidungen treffen zu müssen.«

Bis Mitte der Zwanzigerjahre war die NSDAP noch eine Splitterpartei gewesen. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise 1929 vervielfachte sich aber die Anzahl der Arbeitslosen – und damit der Stimmenanteil für die Nazis. Durch zunehmende Polarisierung und Radikalisierung in der Weimarer Republik wuchs der Wunsch vieler Deutscher nach einem starken Mann. Zwischen 1930 und 1932 konnte die NSDAP ihr Wahlergebnis mehr als verdoppeln.

Nachdem die Nazis mit der Unterstützung der konservativen Eliten aus Politik und Militär 1933 an die Macht gekommen waren, umgarnten sie die deutsche Bevölkerung, indem sie die Arbeitslosigkeit bekämpften oder Urlaubsreisen zu kleinen Preisen anboten. Gleichzeitig sperrten die Nationalsozialisten von Beginn an Zehntausende Oppositionelle in Folterlager. Berüchtigt war unter anderem das SA-Gefängnis in Berlin-Tempelhof, ein düsterer Keller, in dem sich heute eine Gedenkstätte befindet.

Der Wegfall der Meinungsfreiheit durch die »Gleichschaltung« von Parteien, Verbänden, Vereinen und der Medien verstärkte die demagogische Wirkkraft Hitlers. Die Naziideologie verbreitete sich bis in die letzten Winkel des Reichs. Sie durchdrang auch den Freizeitsport. Am Beispiel eines Rollschuhklubs hat die Historikerin Annika Wellmann untersucht, wie die Nationalsozialisten jede Nische nutzten, um auch Kinder und Jugendliche an sich zu binden.

Das NS-Regime definierte ethisch und ideologisch, wer zur »arischen Volksgemeinschaft« zählte: Es war eine Frage des Blutes, der Herkunft und der rechten Gesinnung. Wer nicht »arisch« war, musste um sein Leben fürchten. Zu Beginn des »Dritten Reichs« lebten in Deutschland ungefähr 530 000 Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens. Insgesamt 278 500 Deutsche flohen in den folgenden Jahren vor dem Naziterror in die ganze Welt, weil sie als Juden verfolgt wurden.

Zehntausende blieben zurück, darunter Willy Cohn und seine Familie. Der jüdische Lehrer aus Breslau schrieb Tagebuch. Seine Aufzeichnungen machen deutlich, wie rasch sich die Situation für deutsche Jüdinnen und Juden verschlechterte. Zu den Pogromen gegen jüdische Deutsche im November 1938 hielt Cohn fest: »Diese Tage zählen meiner Ansicht nach zu den schwärzesten Tagen, nicht nur der jüdischen, sondern auch der deutschen Geschichte, und ich glaube, dass sich viele Deutsche ihrer schämen.« Cohn wurde 1941 ermordet. Insgesamt fielen der Schoah mehr als sechs Millionen Menschen zum Opfer.

Derweil standen Millionen »Volksgenossen« bis zuletzt loyal zum »Führer«. Sie genossen die finanziellen Vorteile aus »Arisierungen« und dem Massenraub an den europäischen Juden. Mit der sogenannten »Möbel-Aktion« etwa bedienten sich die Nazis nach der Okkupation Westeuropas am Eigentum jüdischer Familien. Die von den Mordopfern geraubte Beute, darunter Nachttische, Geschirr oder Nähmaschinen, wurde an deutsche Schnäppchenjäger im Reich verhökert.

Dem deutschen Rasse- und Vernichtungskrieg fielen zur gleichen Zeit europaweit Millionen sowjetische und alliierte Soldaten sowie Zivilisten zum Opfer. Tagebücher und Briefe zeigen, wie Wehrmachtskämpfer den 2077 Tage andauernden Krieg erlebten. Unter ihnen war der Schütze Heinrich Böll. Der spätere Literaturnobelpreisträger empfand den Militärdienst als sinnlose Störung seines unterbrochenen Studiums, als kulturlosen Freiheitsentzug, durch den »Tausende vergewaltigt, verdorben und ermordet werden«.

Nach der totalen Niederlage 1945 brauchten die Deutschen lange, um sich selbst und der Welt die epochale Schuld einzugestehen, die sie durch Vernichtungskrieg und Holocaust auf sich geladen hatten. Erst in den Sechzigerjahren bröckelte die Fassade des unschuldigen Volkes, das angeblich von den Nazis betrogen worden war. 1961 wurde Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer und Mitorganisator des Holocausts, in Jerusalem zum Tode verurteilt. 1963 begannen in Frankfurt die Auschwitz-Prozesse.

Erst in den Achtzigerjahren setzte sich in der Öffentlichkeit hierzulande ein umfassend kritischer Umgang mit der NS-Vergangenheit durch. Dennoch herrscht in vielen deutschen Familien bis heute Schweigen über die Verstrickung von Vorfahren in Krieg und Terrorherrschaft. Das vorliegende Buch erzählt auch von dieser Nachgeschichte des Nationalsozialismus.

Von Mitläufern zu Mittätern

Die Naziherrschaft konnte sich auf eine große Mehrheit stützen. Viele Millionen Deutsche wurden zu Komplizen eines verbrecherischen Regimes – auch weil sie ihren persönlichen Vorteil suchten.

Von Eva-Maria Schnurr

Und du? Was hättest du gemacht – hättest du mitgemacht? Blitzartig, jedes Mal: »Ich doch nicht.« Doch rasch schießt ein zweiter Gedanke dazwischen: »Mal ehrlich, wo wäre deine Grenze gewesen? Den Job riskieren, soziale Ausgrenzung? Auch Gefängnis?«

Hätte ich wirklich nicht mitgemacht, als Hitler ab 1933 in kurzer Zeit eine Diktatur in Deutschland errichtete? Mit den bekannten Folgen: »Gleichschaltung« von Gesellschaft und Staat, Überfälle auf benachbarte Länder, Entfesselung eines Weltkriegs. Verfolgung und Ermordung der Jüdinnen und Juden in Deutschland wie auch in den besetzten Gebieten.

Ich doch nicht? Schön wär’s. Die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst damals nicht widersprochen hätte, ist groß. Es war nur eine sehr kleine Minderheit der Deutschen, die sich von Beginn an dem nationalistischen Taumel des NS-Staats verweigerte, und es blieb eine sehr kleine Minderheit, die nach anfänglicher Begeisterung umschwenkte und sich abwandte. Noch viel weniger Menschen leisteten aktiv Widerstand, indem sie Befehle verweigerten, Verfolgte versteckten, das Regime bekämpften.

Hitler war kein irrer Tyrann, der sich gewaltsam an die Spitze eines Landes setzte und die Bevölkerung mit Dauerterror unter seinen Willen zwang. Er wurde demokratisch ins Amt gewählt – und er blieb dort, weil die große Mehrheit mit seiner Politik im Grunde einverstanden war.

»Selbstverständlich sind die Leute im Gasthof alle, ausnahmslos alle, für Hitler«, berichtete der spanische Deutschlandkorrespondent Manuel Chavez Nogales im Mai 1933 aus Kaiserslautern. »Nach einem langen Prozess sind sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen. Umso unverrückbarer ist jetzt ihre Entschlossenheit. Sich in ihrer Entschlossenheit zu täuschen, wäre töricht. Es gibt niemanden außer Adolf Hitler.«

Hitler bei einer Ansprache am 1. Mai 1939 im Berliner Olympiastadion

Nogales, dessen Reportagen 2022 erstmals auf Deutsch im Kupido-Verlag erschienen sind, beobachtete gleich nach der »Machtergreifung«, wie sich die gesamte Gesellschaft auf den »Führer« hin ausrichtete, vermeintliche Gegner ausgrenzte und verfolgte. »Ganz offensichtlich ist es für uns nicht leicht, sich vorzustellen, welches Gesicht die politische Verfolgung im Deutschland dieser Tage in Wahrheit besitzt«, erklärte er seinem spanischen Publikum. »Es agieren hier keine hinterhältigen und bezahlten Schergen (…), es handelt sich um ein ganzes Volk, dessen Hass durch die Predigten nationalsozialistischer Führer geschürt wird, bis hin zu schweren Verbrechen, zu denen sie die Massen ermutigen; der Kommunist oder Jude braucht sich weniger vor knüppelnden Polizisten zu fürchten, vielmehr vor den eigenen Nachbarn, Kollegen, Passanten, der ganzen Volksmasse.«

Eine »Diktatur nicht gegen das Volk, sondern mit dem Volk« nannte dies lange nach 1945 der Historiker Klemens von Klemperer, selbst früh im Widerstand gegen Hitler und 1938 in die USA geflohen. Der britische Historiker Ian Kershaw sah einen »Grundkonsens« in der Bevölkerung, auf den Hitler sich stützen konnte, auch von einer »Zustimmungsdiktatur« ist in der Forschung die Rede. In anderen Worten: Die meisten Deutschen fanden den Nationalsozialismus fast bis zum Schluss mindestens irgendwie okay.

Gestützt wird das von neueren politikwissenschaftlichen Untersuchungen. Mitarbeiter des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung gingen 2012 anhand aktueller Beispiele der Frage nach, warum Autokratien überleben. Diktatoren stützen ihre Macht auf drei Säulen, so ihr Fazit:

Legitimation beziehungsweise Überzeugung (die Bevölkerung erkennt die geltende Ordnung an);Repression beziehungsweise Angst (Unterdrückung von Opposition);Kooptation beziehungsweise Nutzen (materielle oder immaterielle Privilegien im Tausch für Loyalität gegenüber dem Regime).Nur wenn eine der Säulen schwächer wird und die anderen das nicht mehr kompensieren können, gerät die Herrschaft in Gefahr.

Es war auch Angst, die Menschen dazu brachte, ihren Wertekompass zu entsorgen, der mangelnde Wille, zu riskieren, was man sich aufgebaut hatte. Aber es waren vor allem, ganz banal, zwei Hoffnungen auf Vorteile durch die NS-Politik. Die eine war die Erwartung und die Erfahrung, dass Hitlers Herrschaft ihnen persönlichen Nutzen bescherte: eine größere Wohnung, endlich eine Urlaubsreise, einen sicheren Arbeitsplatz, aufregende Freizeitangebote.

Hinzu kam die Perspektive einer vermeintlich stabileren politischen Ordnung: Gemeinschaft, klare Feindbilder, einfache Lösungen – und nicht zuletzt das Versprechen, Deutschland fortan wieder größer, wichtiger, mächtiger zu machen, die »Schmach« des Versailler Vertrags hinter sich zu lassen.

»Darüber erhebt sich ein blinder, fanatischer Glaube an den Führer und seine Lehre, eine totale Aufopferung, eine restlose Aufgabe all dessen, was man ist und was man hat«, schrieb die österreichische Historikerin Lucie Varga im französischen Exil 1937 in ihrem Essay »Die Entstehung des Nationalsozialismus«. »Für den Verzweifelten, der das Gefühl hat, jeden Tag etwas tiefer zu rutschen, ist dies ein wunderbarer Rettungsanker – endlich hat sein Leben einen Sinn.«

Schon früh sah Varga den Nationalsozialismus als eine Art politische Religion, die zumindest in der Anfangszeit die Befreiung von den Zumutungen der kapitalistischen Moderne versprach, von der – gefühlten – Entwurzelung und dem Werteverfall, der sozialen Spaltung, der angeblich undeutschen parlamentarischen Demokratie.

Nicht allein Varga griff zur Metapher der Religion, um die soziale Dynamik zu erklären, mit der Hitler die Massen mobilisierte. »Deutschland bedürfe der Rettung – der Führer sei der Erlöser aus der Not«, das sei die zentrale Verheißung der Nationalsozialisten gewesen, analysierte in den Achtzigerjahren auch der Historiker Fritz Stern, der 1938 vor den Nationalsozialisten geflohen war. Er beschrieb den Nationalsozialismus als »Versuchung«: das mitreißende Gefühl, auf der Seite der Gewinner, der Mächtigen zu stehen, für das man auch bereit sei, moralische Grenzen zu überschreiten. »Bei der Mehrheit der Menschen gab es sicher schwankende Meinungen, innerlich ausgetragene Streitigkeiten«, konstatierte Stern. »Es gab konsequente Anhänger und unerbittliche Gegner, aber nur wenige waren immun gegenüber der Versuchung.«

Mitläufer, so nannte man in der Nachkriegszeit jene, die nicht im engeren Sinne Täterinnen oder Täter waren, sich aber auch nicht abwandten vom Regime. Es war eine Ausrede. Ein Versuch, kleinzureden, dass man eben doch mitgemacht hatte, in der Hitlerjugend oder im Frauenbund, bei Kraft-durch-Freude-Ferienfahrten oder im NS-Beamtenbund. Oder dass man zumindest passiv zugeschaut hatte, wie die Nachbarn deportiert und ihre Wertsachen versteigert wurden, wie andere ihre Wohnungen und Häuser in Besitz nahmen.

Man habe ja von nichts gewusst – so lautete die andere Ausrede. Dabei zeigen Zeugnisse aus den Dreißigerjahren ganz deutlich, dass jede und jeder wissen konnte, was passieren würde. Hitlers Programm war kein Geheimnis, er hatte es bereits in den 1920er-Jahren in seiner Schrift Mein Kampf offengelegt. »Nun, da Hitler an die Macht gekommen ist, wird er seine Versprechungen von der Ausrottung der Juden wahr machen«, schrieb der spanische Journalist Nogales im Mai 1933.

»Nazi means war« – der Nationalsozialismus bedeutet Krieg, wusste von Anfang an der amerikanische Journalist und Pulitzerpreisträger Leland Stowe, der im Herbst 1933 in Deutschland recherchiert hatte: »Der Welt muss präzise gesagt werden, was das Dritte Reich mit seiner ständig wiederholten Phrase von der territorialen Expansion meint«, so teilte er 1934 der US-Öffentlichkeit mit. »Es meint damit zunächst ein vereintes deutsch-österreichisches Reich, das große Stücke von Polen, der Tschechoslowakei und Zentraleuropa einschließt. In einem zweiten Schritt meint es damit die Dominanz der preußischen Kultur über ganz Europa und den Drang nach Osten.«

Man hätte das nahende Unheil erkennen können. Doch die Verlockung des Nationalsozialismus war größer. Sie machte die Mehrheit der Deutschen zu Komplizen des Regimes, wie Victoria Barnett, langjährige Programmdirektorin am Holocaust Memorial Museum in Washington, es nennt: Zumindest moralisch wurden sie zu Mittäterinnen und Mittätern an den Verbrechen des Nationalsozialismus. Und das aus menschlich durchaus nachvollziehbaren Gründen: weil sie dazugehören und ihr normales Leben weiterleben wollten, weil sie sich an Gesetze und Regeln hielten, weil sie Nachteile vermeiden wollten und ein paar Vorteile nicht sausen lassen mochten.

Kann man das verurteilen? Vielleicht nur, wenn man ganz sicher ist, dass man selbst niemals in Versuchung geraten würde. Sollte man versuchen, das zu verstehen? Unbedingt. Denn nur so besteht eine Chance, künftige autoritäre Verführungsversuche frühzeitig als das zu entlarven, was sie sind: schleichendes Gift.

Zum Weiterlesen

Manuel Chaves Nogales: Deutschland im Zeichen des Hakenkreuzes, Köln: Kupido 2022.

Lucie Varga: Zeitenwende. Mentalitätshistorische Studien 1936 – 1939, Berlin: Suhrkamp 2023.

Was in den Köpfen früher Nazis vorging

Ein New Yorker Soziologe wollte 1934 erfahren, was Menschen bewegt hatte, sich früh Hitler anzuschließen. Theodore Abel fragte sie – per Preisausschreiben. 683 Nazis antworteten in ausführlichen Aufsätzen.

Von Jochen Leffers

Am Anfang war die Wissbegier. Theodore Fred Abel, 36, gebürtiger Pole, lehrte in New York Soziologie an der Columbia University und sprach bestens Deutsch. Im Sommer 1933 reiste er durch Deutschland und hatte Fragen: Wie konnte Hitler wenige Monate zuvor an die Macht kommen? Wer waren seine Unterstützer, was ging in ihren Köpfen vor? »Ich war beeindruckt von der Bereitschaft der meisten Menschen, die ich traf, über ihre politischen Erfahrungen zu sprechen«, berichtete Abel.

Er wollte es genauer erfahren – von ihnen selbst, in ihren eigenen Worten. Also startete der Soziologe 1934 einen Aufsatzwettbewerb zur »besten persönlichen Lebensgeschichte eines Anhängers der Hitlerbewegung«. Die Hauptprämie betrug 125 Reichsmark, das gesamte Preisgeld 400. Teilnehmen durften Nationalsozialisten, die sich vor 1933 der NSDAP angeschlossen oder mit ihr sympathisiert hatten. Sie sollten ihr Leben »präzise und detailliert beschreiben«, ihre Familie, den Bildungsweg und das wirtschaftliche Umfeld, ebenso ihre Beweggründe und Erfahrungen bei der Beteiligung an der NS-Bewegung. »Vollständigkeit und Offenheit sind die einzigen Kriterien«, schrieb Abel; auf Stil, Rechtschreibung oder eine dramatische Geschichte komme es nicht an.

Abel versprach sich eine Materialsammlung zum Nationalsozialismus, damit »das amerikanische Publikum sich aus realen, persönlichen Geschichten darüber informieren kann«. Die Ausschreibung verbreiteten auch das deutsche Propagandaministerium, NSDAP-Zweigstellen und die Parteipresse. Die Nazis waren offenkundig davon überzeugt, dass ihnen die Mitwirkung nur nutzen könne – zu dieser Zeit sorgten sie sich noch um ihr Erscheinungsbild im Ausland.

683 »Biogramme« sammelte Abel ein; zu den 48 von Frauen plante er eine gesonderte Veröffentlichung, setzte sie aber nie um. Zu kurze, wenig aussagekräftige oder erkennbar übertriebene Texte sortierte er aus und zog 125 zur näheren Auswertung heran. Teils handelte es sich um handschriftliche Notizen, mitunter auch um 80 Schreibmaschinenseiten. Den typischen Teilnehmer beschrieb Abel als männlich, über 30, verheiratet und evangelisch, Arbeiter oder Angestellter aus der unteren Mittelklasse, Soldat im Ersten Weltkrieg, seit oder schon vor 1930 Anhänger der Nationalsozialisten.

581 Schilderungen blieben über fast neun Jahrzehnte erhalten. Sie wurden von der Stanford University digitalisiert und sind heute allesamt im Internet frei zugänglich. Als historischer Fundus sind die insgesamt 3700 Seiten in Art und Umfang gewiss einzigartig. Aber ist es am Ende mehr als nur Selbstdarstellung glühender Hitler-Verehrer, die sich genau so beschrieben, wie sie gern gesehen werden wollten – als schneidig, hartnäckig, heldenhaft? Und kann man den Schilderungen überhaupt trauen, zumal sie teils auf Aufforderung der NSDAP entstanden und vom Goebbels-Ministerium vorsortiert wurden?

Abel äußerte diese Zweifel selbst: Alles hänge davon ab, ob die Teilnehmer so vollständig schrieben, wie er es wolle, oder nur ihre Loyalität zu Hitler ausdrücken würden – vom »Verhältnis von Klischees zu Fakten«. Immerhin handelt es sich um einen harten Kern der frühen Nazis, in deren Jargon »Alte Kämpfer«. Tatsächlich enthält die Sammlung schwülstige Bekenntnisse zum »Führer«, verfasst mit nahezu religiöser Inbrunst. Etliche Aufsätze strotzen vor deutschnationalem Pathos und Judenhass; manche Einsender brüsten sich auch mit ihrer eigenen Grausamkeit in Saal- und Straßenschlachten.

Im Gesamtbild aber spiegeln die Aufsätze in oft überraschender Weise und enormer biografischer Detailtiefe einschneidende Lebensereignisse, die zur Radikalisierung führten. Gerade dass sie so komplex und kleinteilig, damit sperrig waren, ließ Theodore Abel an der Auswertung verzweifeln. Mehr noch setzte dem Soziologen zu, dass die Texte mit zwei Jahren Verspätung in New York ankamen – so lange ließen die Nationalsozialisten ihn warten, erst 1936 konnte er mit der Analyse beginnen.

Als sein Buch Why Hitler Came into Power 1938 erschien, hatte sich die Weltlage längst gewandelt. Die Bekenntnisse früher Nazis schienen kaum noch von Belang. Viel mehr interessierte die amerikanische Öffentlichkeit und die Welt nun, ob und wie sich Hitler mit seiner aggressiven Expansionspolitik noch einhegen und der nächste Weltkrieg verhindern ließe. Und so blieb Abels außergewöhnliche Arbeit wenig beachtet, es dauerte Jahrzehnte bis zur Wiederentdeckung in der Forschung.

In den Siebzigerjahren untersuchte der Soziologe Peter H. Merkl die »Abel-Papers« lange. 2017 schrieb die Historikerin Katja Kosubek ihre Dissertation über die Aufsätze der »Alten Kämpferinnen der NSDAP vor 1933« und überprüfte mit großem Aufwand auch biografische Daten mit dem Ergebnis, dass es sich um wahre Identitäten handele.

2018 veröffentlichte der Autor Wieland Giebel das 900-Seiten-Buch Warum ich Nazi wurde zu Abels Sammlung. Nach seiner Überzeugung gibt es »keine vergleichbaren Quellen, die auch nur annähernd an die Fülle des Materials, den Reichtum an Details, die Freimütigkeit der Darstellung und die Intensität der Lebensbeschreibungen herankommen«. Und vor allem: Diese Schilderungen seien »nicht durch Scham späterer Erkenntnisse getrübt, vom Wissen über die nationalsozialistischen Gräuel«, so Giebel – denn als die frühen Nazis ihre Biografien aufzeichneten, waren Holocaust, Krieg und Untergang noch weit entfernt.

Nationalsozialisten auf Landpartie (1932): In Dörfern machten Parteimitglieder Stimmung für die NSDAP.

Kriegsheimkehrer

»Wir Frontsoldaten schritten in uferlose Dunkelheit.«

Laut Theodore Abels Auswertung dienten 56 Prozent der Einsender im Ersten Weltkrieg, als Wehrpflichtige oder Kriegsfreiwillige. Sie teilten die Erfahrung der Schützengräben – und die Rückkehr erlebten viele als entwürdigend.

»Ich war achtzehneinhalb Jahre alt, als ich Soldat wurde, und kehrte mit fast dreiundzwanzig Jahren zurück. Für uns Frontsoldaten war der Kaiser eine Schattengestalt geworden. Hindenburg und Ludendorff waren die Heroen des schweigend marschierenden, kämpfenden und oft hungernden Feldgrauen. Damals schon entstand der wahre Sozialismus des Schützengrabens, wir teilten unser Brot untereinander, so, wie wir auch Freud und Leid miteinander teilten.«

Franz Fischer (* 1896), Fabrikarbeiter in Rüsselsheim

»So kam es, dass wir gedemütigt und dennoch unbesiegt in die Heimat zurückkehrten. Unsere Waffen, die wir so ruhmreich geführt hatten, legten wir jetzt im Bewusstsein aus der Hand, dass all die Opfer umsonst gewesen sein sollten.«

Max Hausmann (* 1889), Schlosser im Allgäu

»Der Marsch in die Heimat war das Bitterste, das ich erlebte. Ich war ein gebrochener Mann, der Gott nicht mehr fand und der im Begriff war, sich selbst zu verlieren. (…) Als wir aber Deutschland sahen, was versank mir der Boden unter den Füßen. Wir Frontsoldaten schritten in Nacht, in uferlose Dunkelheit. Wir gaben uns zum letzten Mal die Hände und gingen an den anderen vorüber, sie kannten uns nicht.«

Alfred Kotz (* 1886), Polizeibeamter in Berlin, Parteieintritt 1930

»Ich humpelte am Stock, da hielt mich am Potsdamer Bahnhof in Berlin eine Rotte Uniformierter an, die die roten Armbinden trugen und von mir verlangten, sofort das Eiserne Kreuz Erster Klasse und die Achselstücke und die Kokarden abzulegen. Dieses Ansinnen beantwortete ich mit derben Stockhieben. Von dieser Meute wurde ich jedoch zu Boden geschlagen und erst durch das Hinzuspringen einiger Eisenbahnbeamten wurde ich aus meiner Lage befreit. Seit diesem Augenblick loderte in mir die glühende Flamme des Hasses gegen die Novemberverbrecher.«

Otto Albrecht (* 1886), Bankbeamter in Berlin, Parteieintritt 1930, SA-Eintritt 1931

»Wir hätten den Krieg niemals verloren, wenn der Dolchstoß durch Judentum, Marxisten und Logen nicht von hinten gekommen wäre, denn wir waren erstaunt, auf dem Rückzug in Frankreich zu erfahren, dass in Deutschland die Revolution ausgebrochen war.«

Ferdinand Adler (* 1872), Metzger in Berlin

Hitler- und Goebbels-Verehrung

»Na, das ist aber auch kein Germane.«

Ihre ersten NSDAP-Versammlungen schilderten Teilnehmer häufig wie ein Erweckungserlebnis, mit beinah religiöser Verehrung für die Redner – aber von den Inhalten schrieben sie nahezu nichts.

»Gründlich, wie ich in solchen Dingen bin, hörte ich mir die Versammlungen sämtlicher Parteien an und kam dann am Freitag vor der Wahl in eine Massenveranstaltung der N. S. D. A. P., in der Dr. Goebbels sprach. Es war für mich, als wenn ich das Evangelium hörte. (…) Während andere Redner mehr zu den Tagesereignissen Stellung nahmen und durch die Schärfe ihres Wortes und den Witz ihres Geistes die Zuhörer in Stimmung brachten, sind Adolf Hitlers Reden darauf angelegt, den Zuhörer ganz zu überzeugen und ihn für alle Ewigkeit zu gewinnen.«

Fritz Junghans (* um 1900), Vertreter in Berlin

»Mein Glaube ist, dass unser Führer Adolf Hitler dem deutschen Volke vom Schicksal geschenkt wurde als der Heilsbringer des Lichts über die Finsternis.«

Gustav Heinsch (* 1890) aus Berlin, Parteimitglied ab 1931

»Am anderen Tage hatte dann mein Mann das große Glück, dem Führer beim Abflug im Tempelhofer Flughafenrestaurant eine Erfrischung reichen zu dürfen. Das war Anfang Juli 1932, und ich trug nun ganz stolz immer und überall mein Parteiabzeichen und war glücklich, eine der vielen kleinen grauen Mäuse zu sein, die für das Werk unseres Führers mitarbeiten durften.«

H. Huhn, Erzieherin in Berlin, Frau eines Oberkellners, Parteimitglied ab 1932

»Ich sah Pg. Dr. Göbbels das erste Mal, und mein erster Eindruck von ihm war, ›na, das ist aber auch kein Germane‹. Als er aber zu sprechen begann und in meisterhafter, zündender Rede, die oft und laut von Kommunisten unterbrochen wurde, die Idee unseres Führers Adolf Hitler entwickelte, war mein anfänglicher Eindruck sofort verflogen und großer Achtung vor dem kleinen Manne, der sich anschickte der ›Eroberer Berlins‹ zu werden, gewichen.«

G. Hilger (* 1884), Beamter in Berlin, Parteimitglied ab 1930

Ablehnung und Anfeindungen

»Angespuckt und tätlich angegriffen bin ich verschiedene Male.«

Am Arbeitsplatz wie auch in ihren Familien hatten frühe Mitglieder der NSDAP und von NS-Organisationen oft einen schweren Stand.

»Wir SA-Männer waren hier in Oppau fast alle erwerbslos. Wir wurden verlacht und verspottet, bestraft, aber keiner verlor den Glauben an Adolf Hitler und seine Mission.«

Willi Scharf (* 1904), Zimmerer in Oppau, Parteieintritt 1927

»Besonders schwer wurde ich von der eigenen Verwandtschaft bekämpft, welche außer meinen Brüdern dem Zentrum angehörte. Mein Onkel war einmal ganz außer sich und hat drei Tage lang nichts gegessen, weil ich den Familiennamen beschmutzt hätte, indem ich bei einem NS-Aufmarsch an der Spitze marschierte.«

Ewald Kersten, Rees, Parteieintritt 1931