Hobbes: Die Hauptwerke E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Thomas Hobbes (1588-1679) ist einer der bedeutendsten Philosophen der Neuzeit und einer der größten Rechts- und Staatsphilosophen des Abendlandes. Besonders wirkungsmächtig sind seine Theorie des Gesellschaftsvertrags, die Metapher des Staats als übermächtigem Leviathan und der Gedanke des Naturzustandes, in dem ein Krieg aller gegen alle herrscht. Hobbes' Ansichten zum Naturrecht und zum Staat können sowohl als Plädoyer für einen absolutistischen als auch einen liberalen Staat gelesen werden. Bis heute aktuell und provokativ ist sein umfassendes philosophisches Gedankengebäude mit der Mathematik als methodischem Vorbild und einem konsequenten Materialismus, Sensualismus und Hedonismus. Der Band versammelt ausgewählte Originaltexte, die nach Themen geordnet und jeweils mit einer Einleitung versehen sind. Damit ist es auch dem philosophischen Laien möglich, zentrale Grundgedanken von Hobbes' Werk zu erkennen und ein Verständnis seiner Philosophie zu entwickeln.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

[I]Hobbes: Die Hauptwerke

Otfried Höffe (Hrsg.)

[III]Hobbes: Die Hauptwerke

Ein Lesebuch

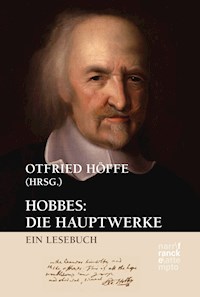

[IV]Umschlagabbildung: Thomas Hobbes, nach John Michael Wright. Öl auf Leinwand, auf Grundlage einer Arbeit von circa 1669–1670. National Portrait Gallery (NPG 106).

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

https://www.doi.org/1024053/9783772057281

© 2022 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.

Internet: www.narr.deeMail: [email protected]

Satz: typoscript GmbH, WalddorfhäslachCPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-7720-8728-8 (Print)ISBN 978-3-7720-5728-1 (ePDF)ISBN 978-3-7720-0132-1 (ePub)

[V]

Vorwort

Einführung: Leben, Werk und Wirkung

1Programm und Methode

Einleitung

Naturrecht

Vom Bürger

Leviathan

Vom Körper

Dialog

2Naturphilosophie und Erkenntnistheorie, Erste Philosophie

Einleitung

Naturrecht

Leviathan

Vom Körper

3Sprache, Vernunft und Wissenschaft

Einleitung

Naturrecht

Vom Körper

Leviathan

Vom Menschen

4Anthropologie

Einleitung

Naturrecht

Vom Bürger

Leviathan

Vom Menschen

5Staatsphilosophie

Einleitung

Naturrecht

Vom Bürger

Leviathan

6Rechtsphilosophie

Einleitung

Vom Bürger

Leviathan

Dialog

7Religion und Kirche

Einleitung

Naturrecht

Vom Bürger

Leviathan

8Geschichte des Bürgerkrieges: Behemoth

Einleitung

Behemoth

Verwendete Werkausgaben

Literatur

IWerke und Hilfsmittel

IISekundärliteratur

Register

[1]Vorwort

Thomas Hobbes (1588–1679) ist einer der größten Rechts- und Staatstheoretiker des Abendlandes, dabei der überragende politische Philosoph der Moderne.

In der frühen Neuzeit, vor allem nach dem Epochenereignis der Reformation mit den Hauptorten Wittenberg, Genf und Zürich, aber auch aus genuin politischen Gründen wird Europa von einer nicht abreißenden Welle blutiger Bürgerkriege heimgesucht. In diesen Zeiten rückt ein neues Grundmuster der politischen Legitimation in den Mittelpunkt philosophischer Debatten. Die Vorstellung, die Fürsten herrschten schlicht „von Gottes Gnaden“, bräuchten infolgedessen keine säkulare Rechtfertigung, verliert an Überzeugungskraft, und die Theorie des Gesellschaftsvertrages, kürzer Vertragstheorie genannt, tritt auf dem Plan. Es ist vor allem Thomas Hobbes, der sie in begrifflicher Klarheit und argumentativer Stärke ausarbeitet. Seitdem besteht der Kern normativer Rechts- und Staatstheorie entweder in einer Vertragstheorie oder, seltener, in deren Kritik. Hobbes selber spricht freilich nicht von einem Vertrag („contract“), sondern von einem Bund („covenant“), mit dem das Alte Testament die Beziehung Israels zu Gott bezeichnet.

Unser Philosoph verfaßt nicht bloß in immer neuen Anläufen eine bahnbrechende politische Philosophie. Er entwickelt darüber hinaus ein umfassendes philosophisches Gedankengebäude, ein wahres „System“ der Philosophie. Zu ihm gehören unter anderem eine Naturphilosophie und eine Erkenntnistheorie, eine Theorie von Sprache, Vernunft und Wissenschaft, eine Anthropologie mitsamt einer „Landkarte der menschlichen Leidenschaften“ und Grundsätze einer christlichen Politik.

Tübingen, im März 2022Otfried Höffe

[3]Einführung: Leben, Werk und Wirkung

Geboren wird Thomas Hobbes in Westport, nahe des für seine Abtei berühmten Landstädtchens Malesbury. Auf diese Herkunft ein Leben lang stolz, wird er viele seiner Schriften als „Thomas Hobbes of Malesbury“ signieren. In den Tagen seiner Geburt, Karfreitag, den 5. April 1588, segelt eine riesige spanische Flotte, die Armada, gen England. Daher wird Hobbes später mit großem rhetorischem Gespür schreiben: „Und eine solche Furcht empfing da meine Mutter, daß sie Zwillinge gebar, mich und zugleich die Furcht“.

Der intellektuell früh- und hochbegabte Thomas erwirbt in seiner Schulzeit gründliche Sprach- und Literaturkenntnisse des Lateinischen und Griechischen. Als 15-Jähriger geht er zum Studium der Logik, Physik und Metaphysik an die Universität Oxford, das er mit dem Grad des Baccalaureus artium abschließt, verbunden mit dem Recht, Vorlesungen zur Logik zu halten.

Wie andere Philosophen der frühen Neuzeit entwickelt sich auch Hobbes nicht innerhalb der Universität zu einem großen Denker heran, sondern als Tutor, Reisebegleiter, Privatsekretär und Freund einer wohlhabenden Adelsfamilie, des später zum Earl (Graf) of Devonshire erhobenen Barons William Cavendish, dessen Familie er sein Leben lang verbunden bleibt. In diesen Jahren vertieft Hobbes seine Kenntnisse der Antike, nimmt sich die Zeit, das griechische Vorbild kritischer Geschichtsschreibung, Thukydides’ Geschichte des Peloponnesischen Krieges (1629), viel später noch Homers Ilias (1675) und die Odyssee (1676) zu übersetzen. „Nebenbei“ erwirbt er politische Erfahrung und Weltläufigkeit und wird mit führenden Wissenschaftlern seiner Zeit bekannt, so mit dem Staatsmann und Philosophen Francis Bacon, mit dem Mathematiker, Physiker und Metaphysiker René Descartes, dem Naturforscher Galileo Galilei und dem materialistischen Philosophen Pierre Gassendi.

In diesen typischen Lebensweg eines jungen Gelehrten der frühen Neuzeit fällt Hobbes’ wissenschaftlich-methodisches Schlüsselerlebnis. Er entdeckt für sich Euklids axiomatisch-deduktiv aufgebautes Handbuch der Geometrie, die Stoicheia, lateinisch [4]Elementa. Nach diesem Vorbild wird er sein dreiteiliges philosophisches System Vom Körper (De corpore, 1655), Vom Menschen (De homine, 1658) und Vom Bürger (De cive, schon 1642) Elementa philosophiae nennen.

In seinen einzelnen Schriften folgt Hobbes aber nicht Euklids Methode. Ohnehin gibt er sich mit dem Entwurf eines Systems der Philosophie nicht zufrieden. Er übersetzt nicht bloß wie erwähnt Thukydides und Homer. Er schreibt auch eine Geschichte des englischen Bürgerkrieges: Behemoth oder das lange Parlament (1688–70; mangels Druckerlaubnis erst posthum, 1679 erschienen). Ferner verfaßt er kirchengeschichtliche Schriften und einen Dialog zwischen einem Philosophen und einem Studenten über das englische Gemeine Recht (posthum 1681). Selbst sein Hauptwerk zur politischen Philosophie, der Leviathan, führt historisch-pragmatische Argumente an und bietet der Auslegung biblischer, vor allem alttestamentarischer Texte einen großen Raum. Nicht zuletzt erlaubt Hobbes seiner rhetorischen Begabung, sich frei zu entfalten.

Nach drei Jahrzehnten geruhsamer Lehr- und Wanderjahre gerät der Philosoph in die politisch-religiösen Kriege und Bürgerkriege, die ein zweites, jetzt politisches Schlüsselerlebnis ausmachen. In seinem Heimatland kämpft das auf alte Rechte (der Steuerbewilligung und der Mitwirkung bei der Gesetzgebung) beharrende Parlament gegen den höheren Adel, an dessen Spitze der zum Absolutismus neigende König Karl I. steht. Überlagert wird der Streit von konfessionellen Konflikten der anglikanischen Staatskirche mit den Katholiken auf der einen und den calvinistisch geprägten Puritanern, noch mehr mit den schottischen Presbyterianern auf der anderen Seite.

Hobbes hofft, diese hochexplosive Situation mittels einer streng rationalen, von Zank und Zwiespalt freien Argumentation zu entschärfen. Mit dieser Hoffnung scheitert er jedoch. Seine erste einschlägige Schrift, Elements of Law and Politic (1640), kann nämlich den Bürgerkrieg nicht verhindern, im Gegenteil trägt sie zur Verschärfung der Konflikte bei.

Dieses grandiose Scheitern hätte Hobbes vorhersehen können. Denn statt sich über die Parteien zu stellen, verteidigt er zum einen die Krone gegen das opponierende Parlament, zum anderen die [5]anglikanische Staatskirche sowohl gegen die Katholiken als auch gegen die Protestanten. Wegen dieser Parteinahme ist das Unterhaus so aufgebracht, daß der Philosoph, um der drohenden Verfolgung zu entkommen, nach Paris flieht. Hier, im Exil, erscheint schon einen Monat nach Ausbruch des Bürgerkrieges in Hobbes’ Heimat, im April 1642, De cive (Vom Bürger). Obwohl dieser Text in einer winzigen Auflage gedruckt wird, steigt der Autor über Nacht zu einer europäischen Berühmtheit auf.

Knapp ein Jahrzehnt später, im Jahr 1651, veröffentlicht Hobbes sein umfangreichstes Werk, eine wahre Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften: Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiaticall and Civill (Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates). In der von Hobbes selbst ins Lateinische übersetzten, oft knapperen Fassung finden sich die zu geflügelten Worte aufsteigenden Formeln vom „Kriege aller gegen alle“ (bellum omnium contra omnes) und daß „eine Autorität, nicht die Wahrheit ein Gesetz macht“ („sed aucthoritas, non veritas facit legem“).

Weil die französische Geistlichkeit im Leviathan die Kritik politischer Ansprüche der katholischen Kirche wahrnimmt, soll der Autor auf ihr Betreiben von der Justiz verfolgt werden. Um sich der Verfolgung zu entziehen, vielleicht aber auch aus Sehnsucht nach seinem Heimatland macht sich der mittlerweile 63-jährige Philosoph mitten im Winter 1651/52 auf eine beschwerliche Reise nach England. Dort unterwirft er sich dem damaligen Herrscher, dem Militärführer und späteren Lordprotektor Oliver Comwell, der ihn offensichtlich schätzt. Hobbes schreibt später: „Ich, ein alter Mann, scharfer Wind, stürmisches Pferd und holpriger Weg, so kam ich nach London. Aber nirgends in der Welt konnte ich sicherer sein.“

In den nächsten Jahren veröffentlicht Hobbes die zwei noch fehlenden Teile der Elemente der Philosophie: De corpore (Vom Körper) und De homine (Vom Menschen). Obwohl er schon mehr als ein Jahrzehnt vor seinem Tod an Schüttellähmung (morbus Parkinson) leidet, bleibt er höchst kreativ, zudem angriffslustig. So läßt er sich auf eine heftige theologische Auseinandersetzung mit Erzbischof Bramhall über den Begriff der Freiheit ein. Er verfaßt die [6]genannte Geschichte des Bürgerkrieges Behemoth (1668–70), versucht, selbstverständlich vergeblich, die Quadratur der Kreises zu beweisen, schreibt den erwähnten Dialog zwischen einem Philosophen und einem Studenten und übersetzt Homer.

Im Alter von 91 Jahren, am 4. Dezember 1967, stirbt Thomas Hobbes auf den Gütern der Familie Cavendish. Auf dem Sterbebett soll er gesagt haben, er zöge die „Kirche von England allen anderen vor“. Jedenfalls wird er in einer Gemeindekirche nach anglikanischem Ritus beigesetzt.

Im Laufe der Zeit ist Hobbes so wohlhabend geworden, daß er auch ohne die ihm von König Karl II. ausgesetzt Jahrespension von hundert Pfund Sterling (nach heutigem Wert etliche zehntausend Euro) komfortabel leben und seinen Freunden und Verwandten großzügige Geschenke machen konnte. Sein Nachlaß beträgt eintausend Pfund Sterling, also immerhin zehn Jahresgehälter der ihm versprochenen Pension, nach heutigem Wert einige hunderttausend Euro.

Obwohl sich Hobbes mit seiner unnachgiebigen Angriffslust viele Feinde macht, wird sein Tod doch von seinen recht zahlreichen Freunden betrauert. Für die breite Öffentlichkeit seiner Zeit geht jedoch ein Verteidiger des Absolutismus, ein Kritiker der politischen Ansprüche der Kirche, vor allem ein „Monstrum“ des Materialismus, des Hedonismus und des Unglaubens dahin.

Zu Hobbes’ außergewöhnlicher Wirkung genügen wenige Hinweise: Zunächst kennt man die Person nicht als Philosophen, sondern nur als Thukydides-Übersetzer und als einen Gesprächspartner in den damaligen naturwissenschaftlichen Debatten. Seit De cive wird er aber weit über die Grenzen Englands mehr als nur bekannt, als Recht- und Staatstheoretiker ist er eine europäische Berühmtheit, in Großbritannien entsteht die literarische Figur des Hobbist.

Führende Politiker und Intellektuelle zollen dem Philosophen ihre Hochachtung. Über die Vertragstheoretiker Spinoza, Locke, Rousseau und Kant und deren Kritiker wie David Hume hinaus reicht sein Einfluß bis weit in die Gegenwart. Selbst Hegel, einer der späteren Kritiker der Vertragstheorie, sagt: „Ausgezeichnet und berühmt wegen der Originalität der Ansichten ist Hobbesius“. „Der [7]Krieg aller gegen alle ist der wahre Naturzustand, wie Hobbes sehr richtig bemerkt hat“. Hegel montiert allerdings, daß „Aus der ganz richtigen Ansicht, in den der allgemeine Wille verlegt wird, in den Willen des Einen, des Monarchen, ein Zustand der absoluten Herrschaft, des vollkommenen Despotismus“ hervorgeht (Vorlesungen über die Geschichte der Philosopie, 3. Teil, 2. Abschnitt, 2. Abtlg., 3. Hobbes: Werke in 20 Bden., Bd. 20, 225–229).

Diese Einschätzung ist jedoch umstritten. Der Sozialtheoretiker Ferdinand Tönnies, der Hobbes’ lange verschollenes staatsphilosophisches Erstlingswerk, die genannten Elements, zunächst auf Englisch herausgibt, später ins Deutsche übersetzt, hält Hobbes für einen liberalen Denker. Leo Strauss folgt dieser Interpretation, während der Staatsrechtler Carl Schmitt unverhohlen Hobbes’ antiliberale Einstellung bewundert.

Im Zuge einer neuen Wiederbehebung der Vertragstheorie setzt der Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls die eigene Vertragstheorie ausdrücklich gegen Hobbes ab, während sich der Wirtschaftstheoretiker James M. Buchanan auf Hobbes beruft. Jürgen Habermas blickt in seiner „Diskurstheorie des Rechts“ „aus Kantischer Perspektive auf Hobbes“ zurück und sieht „in Hobbes eher einen Theoretiker eines bürgerlichen Rechtsstaates ohne Demokratie als den Apologeten des unbeschränkten Absolutismus“ (Faktizität und Geltung, Frankfurt/M. 1992, 118). Selbst ein Nobelpreisträger der Literatur, J.M. Coetzee greift, jetzt im Tagebuch eines schlimmen Jahres, direkt Hobbes’ Thema der Staatsbegründung auf.

Schließlich ist daran zu erinnern, daß Hobbes einen Großteil seiner außergewöhnlichen Wirkung sowohl der Kraft, die dem Titelsymbol seines Hauptwerkes, dem Leviathan, innewohnt – es ist das Seeungeheuer aus dem Buch Hiob der Bibel – als auch der Bildqualität des Titelbildes verdankt. Ohne zu übertreiben ist es das bedeutendste Titelblatt aller Schriften zur Rechts- und Staatstheorie.

Um das hohe Maß an Kontinuität zu zeigen, werden zum jeweiligen Themenfeld Passagen aus vielen einschlägigen Schriften abgedruckt.

[8]1 Programm und Methode

Einleitung

Eine eigenständige Schrift über das Programm der Philosophie und deren Methode hat Hobbes nicht geschrieben. Die einschlägigen Hinweise sind über das Werk verstreut und finden sich dort häufig in den Widmungsschreiben und Einleitungen der verschiedenen Schriften. Weil es also keinen eigenen Traktat gibt, werden hier Passagen aus unterschiedlichen Texten abgedruckt. Dabei fällt ein hohes Maß an Stetigkeit auf, allerdings auch, daß Hobbes keiner einfachen Methode folgt.

Seit dem methodischen Schlüsselerlebnis, der Entdeckung von Euklids Lehrbuch der Mathematik, den Elementa, bleibt Hobbes zwar den Grundgedanken seines Programms und der Methode „more geometrico“ treu. Denn ab der Schrift Menschliche Natur und politischer Körper, dem Naturrecht, über den Teil III seines philosophischen Systems, Vom Bürger, danach dem Leviathan bis zum Teil I Vom Körper und Teil II Vom Menschen, gibt die Mathematik das unbestrittene Vorbild ab. Die Vernunft wird sogar als Rechnen bestimmt, die Argumentation soll daher genauso klar und bündig, vor allem aber zwingend, infolgedessen allseits überzeugend wie die Mathematik sein.

Nach dem Vorbild der Mathematik also entwickelt Hobbes sein umfassendes Gedankengebäude, ein System im anspruchsvollsten Sinn des Wortes. Von den sachlich allerersten Elementen aus, in der Schrift Vom Körper von der Logik und Ersten Philosophie aus, gelangt Hobbes zu einer Theorie der Bewegungen. Ihretwegen führt der Weg von der Physik, verstanden als eine umfassende Theorie der Physis, der Natur, über eine Anthropologie (Vom Menschen) schließlich zur Staatsphilosophie (Vom Bürger).

Der erste Vorteil verbindet sich mit einem zweiten, jetzt politischen Vorteil: Der angeblich von jedermann einfach nachvollziehbare Gedankengang stellt sich der zweiten Herausforderung der Epoche, den „Wirren der Gegenwart“, mache nämlich von deren Unheil, Zwang und Zwiespalt, frei.

Zwei Dinge müssen freilich hinzukommen, weshalb Hobbes im Widerspruch zur gelegentlich vereinfachenden Selbsteinschätzung keinen Methodenmonismus praktiziert: Ein bloßes Rechnen genügt nicht. Zum einen [9]braucht die Philosophie einen sachhaltigen, zugleich für alle, sowohl für die Leser seiner Schriften als auch die Adressaten, die Politiker und Bürger, unstrittigen Anfang. Hobbes identifiziert ihn mit einer wohlbestimmten Selbsterkenntnis, womit er auf seine Anthropologie verweist: Wenn man von den Objekten der Gedanken und Leidenschaften der Menschen vollständig absieht, dann bleiben nur die Art der Gedanken und die Art der Leidenschaften übrig, und diese sind, so Hobbes’ Anthropologie, bei allen Menschen gleich.

Für diesen Beginn des Rechnens benötigt man Bezeichnungen, die, um allem Zank enthoben zu sein, klar und unmißverständlich sein müssen. Zu diesem Zweck folgt Hobbes’ Sprachphilosophie einem zweiten methodischen Vorbild, dem reibungslosen Funktionieren einer Maschine. Damit wird noch deutlicher, wie Hobbes sein mathematisches Denken um ein mechanisch-kausales ergänzt und zu dem bei ihm beliebten Bild des Staates als eines künstlichen Menschen gelangt. Dieser lasse sich nämlich mit einer Maschine vergleichen, die der natürliche Mensch aus natürlichen Menschen konstruiert. Dies hat Hobbes’ nachdrückliche Behauptung zur Folge, daß der Staat, angeblich im Gegensatz zu Aristoteles, kein natürliches Phänomen, sondern ein künstliches Produkt ist. Das Muster dafür gibt die (damals selbstverständlich mechanische) Uhr ab. Deren Teile, so behauptet Hobbes, die Feder, die Stränge und Räder, entsprechen den wichtigsten Aspekten eines Gemeinwesens, eines Staates.

Ein weiteres methodisches Element besteht in der resolutiv-kompositiven Staatsbegründung; ihre beiden Teilschritte präzisieren die Art der Konstruktion: Im ersten Schritt, der Resolutio, dem Rückgang zu schlechthin ersten Elementen und Prinzipien, wird der künstliche Mensch, der Staat, wie eine Uhr in seine kleinsten Bestandteile zerlegt, im Leviathan in die Empfindung. Wie eine Uhr aus ihren Bestandteilen wieder zusammengesetzt wird, so wird der Staat im zweiten Schritt, der Compositio, aus seinen Elementen wieder zusammengesetzt und in diesem Sinn Schritt für Schritt konstruiert.

In dem hier als viertem Text abgedruckten Kapitel 6 der Spätschrift Vom Körper führt Hobbes unter dem Titel „Von der Methode“ die verschiedenen Gesichtspunkte zusammen. Ein Aspekt fehlt dort allerdings. Vermutlich war er gemäß dem damaligen Zeitgeist, immerhin die Epoche der Reformation und der daraus folgenden Konfessionskriege, zu selbstverständlich, um ihn erwähnen zu müssen. Es ist der wiederholte Rückgriff auf Passagen des [10]Alten und Neuen Testaments. Hobbes kommt seiner „bibelwütigen“ Epoche insofern entgegen, als er seine Argumentation an thematisch einschlägigen Stellen ausführlich und kenntnisreich durch Bibelstellen untermauert.

Naturrecht

Widmungsschreiben

[…] aus den zwei Teilen unserer Natur, der Vernunft und der Leidenschaft, rühren zwei Arten des Wissens, das mathematische und das dogmatische. Erstere ist frei von Zank und Hader, weil nur Figuren und Bewegung miteinander verglichen werden; in diesen widerstreiten die Wahrheit der Dinge und das Interesse der Menschen einander nicht. In Letzterer indes gibt es nichts Unstrittiges, weil sie die Menschen vergleicht und sie verwoben ist mit ihrem Recht und ihrem Nutzen; und hier gilt: Sooft die Vernunft sich gegen den Menschen wendet, so oft wird der Mensch sich gegen die Vernunft wenden. Und von daher kommt es, dass diejenigen, die von Gerechtigkeit und Politik im Allgemeinen geschrieben haben, sich wechselseitig und sich selbst widersprechen. Um diese Lehre auf die Regeln und die Unfehlbarkeit der Vernunft zurückzuführen, gibt es keinen anderen Weg, als solche Prinzipien zunächst auf eine sichere Grundlage zu stellen, denn wenn wir der Leidenschaft nicht misstrauen, können wir sie nicht ersetzen; und sodann die Wahrheit der Fälle nach und nach in das Gesetz der Natur (welches bisher nur auf Luft gebaut wurde) einzubauen, bis das Ganze unbezwinglich ist.

Vom Bürger

Widmungsschreiben

Nun sind sicher beide Sätze wahr: Homo homini Deus, & Homo homini Lupus – jener, wenn man die Bürger untereinander, dieser, wenn man die Staaten miteinander vergleicht.1 Im einen Fall kommt man mittels Gerechtigkeit und Liebe, den Tugenden des Friedens, einer Ähnlichkeit mit Gott nahe; im anderen Fall müssen sich, angesichts der Verdorbenheit der Schlechten, selbst die Guten zu [11]ihrem Schutz kriegerischer Tugenden, der Gewalt und der List, bedienen, das heißt, der Raubsucht der wilden Tiere. Und obwohl die Menschen sich dies gegenseitig zum Vorwurf machen, da sie naturgemäß dazu neigen, die eigenen Handlungen, von anderen verübt, wie in einem Spiegel anzuschauen, wo das Linke rechts und das Rechte links erscheint, so ist dies doch nach dem Naturrecht, das sich auf die Notwendigkeit der Selbsterhaltung gründet, nicht als ein Laster anzusehen.

Die wahre Weisheit ist nichts anderes als die gründliche Kenntnis der Wahrheit in allen Dingen. Sie ergibt sich erst aus der durch feste und eindeutige Benennung verursachten Erinnerung an die Dinge und ist nicht das Werk eines heftigen Gemüts und plötzlicher Eingebung, sondern dasjenige rechter Vernunft, das heißt, der Philosophie. Dadurch nämlich eröffnet sich der Weg, der von der Betrachtung der einzelnen Dinge zu einer allgemeinen Lehre führt. In so viele Gattungen aber, wie sich die Dinge unterteilen, die der menschlichen Vernunft zugänglich sind, in so viele Zweige teilt sich auch die Philosophie und erhält je nach der Verschiedenheit ihrer Gegenstände unterschiedliche Namen. Diejenige, die von den Figuren handelt, heißt Geometrie; die, die sich mit Bewegung befaßt, Physik; und diejenige, die das natürliche Recht behandelt, wird Moralgenannt, und alles zusammen bildet die Philosophie. […]

Wären die Maßstäbe menschlicher Handlungen mit der gleichen Gewißheit erkannt worden, wie es mit den Größenverhältnissen der Figuren geschah, so würden Ehrgeiz und Habsucht ganz und gar wehrlos sein, da sich ihre Macht ja auf die falschen Ansichten der Menge über Recht und Unrecht stützt, und das Menschengeschlecht würde sich eines beständigen Friedens erfreuen, der nie mehr durch Kämpfe (außer denjenigen um Raum für eine wachsende Menge von Menschen) gestört werden würde. Wenn dagegen jetzt der Krieg mit den Schwertern und der Krieg mit den Federn kein Ende nehmen will; wenn die Kenntnis des Rechts und der natürlichen Gesetze heute nicht größer ist als in früheren Zeiten; wenn jede Partei ihr Recht mit Lehrsätzen der Philosophen zu verteidigen sucht; wenn [12]dieselbe Handlung von dem einen gelobt und von dem anderen getadelt wird; wenn derselbe Mensch heute gut heißt, was er morgen verdammt, und wenn er die eigenen Taten anders beurteilt, sofern sie andere tun: so sind dies überaus deutliche Zeichen, daß die bisherigen Schriften der Moralphilosophen zur Erkenntnis der Wahrheit nichts beigetragen haben. […]

Was meine Vorgehensweise betrifft, so habe ich mich nicht nur damit begnügt, im Vortrag klar und deutlich zu sein, sondern es für richtig gehalten, inhaltlich mit der Materie des Staates zu beginnen und dann dazu überzugehen, über dessen Entstehung und Gestaltung und den ersten Ursprung der Gerechtigkeit zu schreiben. Denn anhand dessen, woraus sich eine Sache bildet, wird sie auch am besten erkannt. Schon bei einer Uhr, die sich von selbst bewegt, und jeder ein wenig komplizierten Maschine vermag man nämlich die Wirkungsweise ihrer einzelnen Teile und Räder nicht zu verstehen, ohne sie zu zerlegen und die Materie, die Gestalt und die Bewegung jedes Teiles für sich zu betrachten. Und insofern ist es zur Erforschung des Rechts des Staates und der Pflichten der Bürger nötig, daß der Staat zwar nicht aufgelöst, aber doch gleichsam als aufgelöst betrachtet wird, das heißt, es muß richtig erkannt werden, wie die menschliche Natur geartet ist, inwieweit sie zur Bildung eines Staates geeignet oder nicht geeignet ist und wie sich die Menschen zusammentun müssen, wenn sie eine Einheit werden wollen. Auf diese Weise bin ich vorgegangen und stelle deshalb zuerst den allen durch Erfahrung bekannten und von jedermann anerkannten Grundsatz auf, daß die Menschen ihrer natürlichen Anlage nach so beschaffen sind, daß sie, wäre nicht die Furcht vor einer sie alle bändigenden Macht, einander mißtrauen und sich voreinander fürchten würden und daß sich daher jeder mittels seiner eigenen Kräfte mit Recht schützen kann und notwendigerweise auch schützen will. Man wendet vielleicht ein, nicht wenige würden dies verneinen.

[13]Leviathan

Einleitung

Die Natur (das ist die Kunst, mit der Gott die Welt gemacht hat und lenkt) wird durch die Kunst des Menschen wie in vielen anderen Dingen so auch darin nachgeahmt, daß sie ein künstliches Tier herstellen kann. Denn da das Leben nur eine Bewegung der Glieder ist, die innerhalb eines besonders wichtigen Teils beginnt – warum sollten wir dann nicht sagen, alle Automaten (Maschinen, die sich selbst durch Federn und Räder bewegen, wie eine Uhr) hätten ein künstliches Leben? Denn was ist das Herz, wenn nicht eine Feder, was sind die Nerven, wenn nicht viele Stränge, und was die Gelenke, wenn nicht viele Räder, die den ganzen Körper so in Bewegung setzen, wie es vom Künstler beabsichtigt wurde? Die Kunst geht noch weiter, indem sie auch jenes vernünftige, hervorragendste Werk der Natur nachahmt, den Menschen. Denn durch Kunst wird jener große Leviathan geschaffen, genannt Gemeinwesen oder Staat, auf lateinisch civitas, der nichts anderes ist als ein künstlicher Mensch, wenn auch von größerer Gestalt und Stärke als der natürliche, zu dessen Schutz und Verteidigung er ersonnen wurde. Die Souveränität stellt darin eine künstliche Seele dar, die dem ganzen Körper Leben und Bewegung gibt; die Beamten und anderen Bediensteten der Jurisdiktion und Exekutive künstliche Gelenke; Belohnung und Strafe die mit dem Sitz der Souveränität verknüpft sind und durch die jedes Gelenk und Glied zur Verrichtung seines Dienstes veranlaßt wird, sind die Nerven, die in dem natürlichen Körper die gleiche Aufgabe erfüllen. Wohlstand und Reichtum aller einzelnen Glieder stellen die Stärke dar, salus populi (die Sicherheit des Volkes) seine Aufgabe; die Ratgeber, die ihm alle Dinge vortragen, die er unbedingt wissen muß, sind das Gedächtnis, Billigkeit und Gesetze künstliche Vernunft und künstlicher Wille; Eintracht ist Gesundheit, Aufruhr, Krankheit und Bürgerkrieg Tod. Endlich aber gleichen die Verträge und Übereinkommen, durch welche die Teile dieses politischen Körpers zuerst geschaffen, zusammengesetzt und vereint wurden, jenem ‚Fiat‘ oder ‚Laßt uns Menschen machen‘, das Gott bei der Schöpfung aussprach.

Um die Natur dieses künstlichen Menschen zu beschreiben, möchte ich untersuchen:

Erstens, Werkstoff und Konstrukteur; beides ist der Mensch.

[14]Zweitens, wie und durch welche Verträge er entsteht, was die Rechte und die gerechte Macht oder Autorität eines Souveräns sind, und was ihn erhält und auflöst.

Drittens, was ein christlicher Staat, und letzlich, was das Reich der Finsternis ist. […]

[Das Sprichwort „nosce te ipsum“] sollte uns vielmehr lehren, daß jedermann, der in sich selbst blickt und darüber nachdenkt, aus seinem Denken, Meinen, Schließen, Hoffen, Fürchten, usw., und deren Gründen lesen und erkennen wird, welches die Gedanken und Leidenschaften aller anderen Menschen bei den gleichen Anlässen sind; dies wegen der Ähnlichkeit von Gedanken und Leidenschaften eines Menschen, mit denen eines anderen. Ich sage, die Ähnlichkeit von Leidenschaften, welche in allen Menschen dieselben sind – Verlangen, Furcht, Hoffnung, usw. – nicht die Ähnlichkeit der Objekte der Leidenschaften, also die verlangten, gefürchteten, erhofften, usw., Dinge. […]

Wer eine ganze Nation zu regieren hat, muß in sich selbst lesen – nicht in diesen oder jenen einzelnen Menschen, sondern in der menschlichen Gattung. Obwohl das schwierig ist, schwieriger als das Erlernen jeder Sprache oder Wissenschaft, so wird doch die Mühe, die einem anderen bleibt, wenn ich meine eigenen Lesefrüchte geordnet und klar dargelegt habe, nur in der Überlegung bestehen, ob er in sich nicht auch das gleiche findet. Denn diese Art von Lehre läßt keine andere Beweisführung zu.

31. Kap.: Vom natürlichen Reich Gottes

Soviel über Einsetzung, Natur und Recht der Souveräne und über die Pflicht der Untertanen, abgeleitet aus den Grundsätzen der natürlichen Vernunft. Und wenn ich nun bedenke, wie sehr sich diese Lehre von der Praxis des größten Teiles der Welt, besonders dieser westlichen Teile, die ihre Moral von Rom und Athen gelernt haben, unterscheidet, und welch tiefe Einsichten in die Moralphilosophie von den Verwaltern der souveränen Gewalt verlangt werden, so bin ich drauf und dran zu glauben, daß meine vorliegende Arbeit so nutzlos ist wie die Politeia Platos.2 Denn auch er ist der Meinung, die Unordnungen des Staates und die Regierungswechsel durch Bürger[15]kriege könnten so lange nicht abgeschafft werden, bis die Souveräne Philosophen wären. Wenn ich aber wiederum bedenke, daß die Wissenschaft von der natürlichen Gerechtigkeit die einzige Wissenschaft ist, die für die Souveräne und ihre obersten Diener notwendig ist, und daß im Gegensatz zu Plato ihre einzige Belastung mit den mathematischen Wissenschaften darin besteht, daß die Menschen durch gute Gesetze zu deren Studium angeregt werden sollen, und wenn ich weiter bedenke, daß weder Plato, noch ein anderer Philosoph bisher alle Lehrsätze der Morallehre systematisch entwickelt und ausreichend bewiesen oder wahrscheinlich gemacht hat, so daß die Menschen daraus lernen können, wie man regiert und gehorcht, dann schöpfe ich wieder einige Hoffnung, es möge früher oder später meine vorliegende Schrift in die Hände eines Souveräns fallen, der sie ohne Hilfe eines interessierten oder mißgünstigen Interpreten selbst überdenken wird – denn sie ist kurz und, wie ich meine, klar –, und der durch Ausübung der vollen Souveränität, indem er die öffentliche Verbreitung dieser Lehre schützt, diese spekulative Wahrheit in praktischen Nutzen verwandelt.

Rückblick und Schluß

Und was die ganze Lehre betrifft, so kann ich bis jetzt nur sehen, daß ihre Prinzipien richtig und zutreffend und die Schlußweise hieb- und stichfest sind. Denn ich gründe das staatliche Recht der Souveräne und die Pflicht und Freiheit der Untertanen auf die bekannten natürlichen Triebe der Menschheit und auf die Grundsätze des Gesetzes der Natur, über die niemand, der vorgibt, genügend Vernunft zur Leitung seiner Familie zu besitzen, in Unkenntnis sein sollte. Und was die kirchliche Gewalt dieser Souveräne betrifft, so gründe ich sie auf solche Stellen der Schrift, die von selbst einleuchten und mit dem Zweck der gesamten Schrift übereinstimmen.

Um zum Schluß zu kommen: weder in dieser ganzen Abhandlung noch in dem, was ich zuvor über denselben Gegenstand in lateinischer Sprache geschrieben habe, befindet sich etwas, soweit ich sehen kann, das entweder gegen das Wort Gottes oder die guten Sitten verstieße oder zu einer Störung der öffentlichen Ruhe führte. [16]Deshalb glaube ich, daß sie mit Nutzen gedruckt und mit noch mehr Nutzen an den Universitäten gelehrt werden kann, falls auch diejenigen so denken, denen das Urteil darüber zusteht. Denn da die Universitäten die Quellen der politischen und moralischen Lehre sind, aus denen die Priester und die oberen Stände solches Wasser schöpfen, das sie gerade darin finden und womit sie das Volk (sowohl von der Kanzel als auch in ihren Gesprächen) zu besprengen pflegen, so sollte sicherlich große Sorgfalt darauf verwandt werden, es von dem Gift der heidnischen Politiker und von der Beschwörung durch betrügerische Geister rein zu halten. Und hierdurch werden die meisten Menschen, da sie ihre Pflichten kennen, um so weniger das Werkzeug des Ehrgeizes einiger unzufriedener Personen in ihren gegen den Staat gerichteten Absichten sein, sie werden sich um so weniger von den Abgaben, die zu ihrem Frieden und ihrer Verteidigung nötig sind, beschwert fühlen, und die Herrscher werden um so weniger Grund haben, auf öffentliche Kosten eine größere Armee zu unterhalten, als zur Wahrung der öffentlichen Freiheit gegen die Invasion und Übergriffe auswärtiger Feinde notwendig ist. […]

Und somit bin ich am Ende meiner Abhandlung über die bürgerliche und kirchliche Regierung, die von den Wirren der Gegenwart veranlaßt wurde, angelangt, ohne Parteilichkeit, ohne Schmeichelei und eine andere Absicht zu verfolgen als die, den Menschen die gegenseitigen Beziehungen zwischen Schutz und Gehorsam vor Augen zu halten, deren Beachtung die Beschaffenheit der menschlichen Natur und die göttlichen Gesetze, die natürlichen wie die positiven, unabdingbar fordern. Und obwohl in Zeiten von Staatsumwälzungen die Konstellation für die Geburt einer Wahrheit dieser Art nicht sehr gut sein kann (da jene, dir eine alte Regierung auflösen, einen unheilversprechenden Aspekt bieten, und diejenigen, die eine neue errichten, nur den Rücken zeigen), so kann ich doch nicht glauben, daß sie in dieser Zeit entweder von demjenigen, der über Lehrmeinungen öffentlich zu richten hat, oder von irgendeinem Menschen, der wünscht, der öffentliche Frieden möge von Dauer sein, verurteilt wird. Und in dieser Hoffnung kehre ich zu meinen unterbrochenen Forschungen über natürliche Körper zu[17]rück, wobei – falls Gott mir Gesundheit gibt, sie zu beenden – die Neuheit, wie ich hoffe, im gleichen Maße gefallen wird, wie sie bei der Lehre von diesem künstlichen Körper Anstoß erregt. Denn eine Wahrheit, die weder dem Vorteil noch dem Wohlleben irgendeines Menschen im Wege steht, ist allen Menschen willkommen.

Vom Körper

I. Teil, Rechnung oder Logik, 6. Kap.: Von der Methode

Philosophie ist die wahrhaft rationelle Erkenntnis der Erscheinungen oder Wirkungen aus der Kenntnis ihrer möglichen Entstehung oder Erzeugung und solcher möglichen oder faktischen Erzeugungen, die wir aus der Kenntnis der Wirkungen gewonnen haben. Methode im Studium der Philosophie ist daher der kürzeste Weg, Wirkungen aus ihren bekannten Ursachen oder Ursachen aus ihren bekannten Wirkungen zu finden. Aber nur dann werden wir irgendeine Wirkung verstehen, wenn wir erkennen, daß es Ursachen derselben gibt, und in welchem Subjekt jene Ursachen sind und in welchem Subjekt sie jene Wirkung hervorbringen und auf welche Weise sie dies bewerkstelligen. Dies ist die Wissenschaft von den Ursachen oder auch, wie man sie nennt, vom „διότι“, vom „Warum“. Jede andere Erkenntnis, die man die vom ὅτι, vom „Was“ nennt, beruht entweder auf Empfindung oder Einbildung oder auf der Wahrnehmung zurückgebliebener Erinnerung.

Die Anfänge alles Wissens sind die Phantasmen der Sinne und Einbildung. Daß es solche Phantasmen gibt, ist uns von Natur genügend bekannt; aber weshalb es solche gibt oder woher sie stammen, das ergründen wir allein in wissenschaftlichem Schließen, das (wie schon vorher im ersten Kapitel, Abschnitt 2, erwähnt wurde) in der Scheidung und Trennung in die Elemente und in ihrer Zusammenfassung besteht. Daher ist alle Methode, durch welche wir die Ursachen der Dinge erforschen, entweder kompositiv oder resolutiv oder teils kompositiv, teils resolutiv. Gewöhnlich wird die resolutive die analytische und die kompositive die synthetische Methode genannt.

[18]2. Allen Methoden ist gemeinsam, vom Bekannten zum Unbekannten fortzugehen; das erhellt aus der angeführten Definition der Philosophie. In der Erkenntnis durch die Sinne ist nun das ganze Ding bekannter als nur ein Teil davon; wenn wir beispielsweise einen Menschen sehen, so wird die Vorstellung oder die ganze Idee jenes Menschen eher und besser von uns erkannt als die besonderen Vorstellungen seiner bestimmten Gestalt, seines Lebendigseins und seiner Vernunft; d.h. zuerst sehen wir den ganzen Menschen und erkennen sein Wesen, bevor wir an ihm jene andern Einzelheiten gewahr werden. Bei irgendeiner Erkenntnis des ὅτι oder daß irgend etwas da ist, wird unser Forschen von der ganzen Vorstellung ausgehen. Dagegen haben wir in unsrer Erkenntnis des διότι oder der Ursachen von irgend etwas, d.h. in der Wissenschaft, eher Kenntnis von den Ursachen der Teile als des Ganzen. Denn die Ursache des Ganzen setzt sich aus den Ursachen der Teile zusammen; man muß aber das Zusammensetzende eher erkennen als das Zusammengesetzte. Unter Teilen verstehe ich hier nicht Teile des Dinges selbst, sondern die Teile seiner Natur; wie ich bei den Teilen eines Menschen nicht seinen Kopf, seine Schultern, Arme usw. meine, sondern seine Gestalt, Quantität, Bewegung, Sinne, Vernunft und dergleichen, welche Accidenzien zusammengefaßt oder zusammengestellt die Natur des Menschen konstituieren, aber nicht den einzelnen Menschen selbst. Das ist auch der eigentliche Sinn des alten Wortes, daß einiges nach seiner Beziehung auf uns, andres nach seiner Natur bekannter sei; denn ich glaube nicht, daß diejenigen, die so unterscheiden, der Meinung sind, daß etwas seiner Natur nach bekannt ist, was keinem Menschen bekannt ist. Unter dem uns mehr Bekannten müssen wir die Dinge verstehen, die wir durch Sinne wahrnehmen; die aber nach ihrer Natur mehr bekannten sind solche, welche durch Vernunft erschlossen werden. Allein in diesem Sinne ist es zu verstehen, daß das Ganze, d.h. jene Dinge, die universale Namen haben (die ich der Kürze halber Universalia nenne) uns bekannter sind als ihre Teile, nämlich als solche Dinge, welche nicht universale Namen haben (die ich deshalb Singularia nenne); die Ursachen der Teile dagegen sind nach ihrer Natur bekannter als die Ursache des Ganzen, d.h.: Universalia mehr als Singularia.

[19]3. In der Philosophie kann man nun entweder schlechthin ohne begrenztes Ziel forschen und Wissenschaft treiben, nämlich um so viel wie möglich zu ergründen, ohne sich begrenzte Fragen vorzulegen; oder man sucht die Ursache irgendeiner bestimmten Erscheinung oder wenigstens Gewißheit über irgendeinen fraglichen Gegenstand zu finden. So z.B. was die Ursache des Lichtes, der Wärme, der Schwere, der Gestalt eines gegebenen Phänomens sei und ähnliches; oder welchem Subjekt irgendein gegebenes Accidenz inhäriert; oder welches vielleicht von vielen Accidenzien am meisten zur Erzeugung einer gegebenen Wirkung beiträgt; oder wie zur Hervorrufung einer bestimmten Wirkung besondere Ursachen verknüpft werden müßten. Entsprechend dieser Mannigfaltigkeit der in Frage stehenden Dinge muß man bald die analytische Methode, bald die synthetische, bald auch beide Methoden anwenden. […]

7. Die Staatsphilosophie hängt nicht so fest mit der Moralphilosophie zusammen, als daß sie nicht von ihr getrennt werden könnte. Man erkennt nämlich die Ursachen der Seelenregungen nicht nur durch wissenschaftliche Forschung, sondern auch durch die eigene Erfahrung, wenn man sich Mühe gibt, seine eigensten Gefühle zu beobachten. Und deshalb können nicht nur diejenigen, die von den ersten Prinzipien der Philosophie nach der synthetischen Methode zur Erkenntnis der Begierden und Leidenschaften gelangt sind, durch Vorwärtsschreiten auf demselben Wege zur Einsicht in die Notwendigkeit kommen, Staaten aufzurichten, und erkennen, was das natürliche Recht ist und welches die bürgerlichen Pflichten sind und was unter jeder Regierung die Rechte der Gesellschaft sind und was sonst noch zur Staatsphilosophie gehört (denn die Prinzipien der Politik wurzeln in der Erkenntnis der Seelenregungen, die der Seelenregungen aber in der Erkenntnis der Sinneswahrnehmungen und der Imagination); sondern auch diejenigen, die zwar die Grundlagen der Philosophie, nämlich Geometrie und Physik, nicht studiert haben, können trotzdem zu den Prinzipien der Staatsphilosophie durch die analytische Methode gelangen. Denn angenommen, man gehe von einer beliebigen Frage aus, z.B. ob eine bestimmte Handlung gerecht oder ungerecht sei, so wird man durch Auflösung des Begriffs „ungerecht“ in eine „Handlung wider das [20]Gesetz“ und des Begriffs „Gesetz“ in den „Befehl dessen oder derjenigen, die die Macht und erzwingbare Gewalt besitzen“ und des Begriffs „Macht“ in den „Willen der Menschen, die eine solche Macht, des Friedens wegen, einsetzten,“ schließlich zu dem Ergebnis gelangen, daß die Triebe und Seelenregungen der Menschen von irgendeiner Macht in Schrank gehalten werden müssen, weil die Menschen sich sonst gegenseitig bekämpfen und bekriegen würden. Diese Tatsache lehrt aber jeden einzelnen die eigene Erfahrung, wenn er nur seine Seele prüft. Folglich kann man von diesem Punkte aus durch Zusammensetzung zur Bestimmung der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit jeder beliebigen Handlung vorwärtsschreiten. Schon aus dem Gesagten ist klar, daß die Methode des Philosophierens für diejenigen, die nach der Wissenschaft schlechthin forschen, ohne Voraussetzung einer bestimmten Fragestellung, teils analytisch, teils synthetisch ist; analytisch ist nämlich das Aufstellen der Prinzipien von den Sinneswahrnehmungen aus; das übrige hingegen ist synthetisch.

Dialog

Vom Gesetz der Vernunft

J.: Warum behauptest du, daß das Studium des Rechts weniger vernunftgemäß sei als das Studium der Mathematik?

P.: Das behaupte ich gar nicht, denn jedes Studium ist entweder vernunftgemäß oder es ist nichts wert. Aber ich behaupte, daß die großen Mathematiker nicht so häufig irren wie die großen Rechtsgelehrten.

J.: Vielleicht wärest du anderer Meinung, wenn du das Recht wirklich gründlich studiert hättest.

P.: Ganz gleich, was ich studiere; ich versuche immer, vernunftgemäß vorzugehen. Die Gesetzestexte, beginnend bei der Magna Carta3 bis in die heutige Zeit, habe ich durchgesehen. Ich ließ nicht einen ungelesen, von dem ich annahm, daß er für mein Urteil wichtig sein könnte, und dies hielt ich auch für ausreichend, denn es ging mir [21]ja um nichts als mein eigenes Urteil. Aber ich untersuchte sie nicht in der Hinsicht, welcher von ihnen mehr oder weniger vernünftig sei, denn ich las sie ja nicht, um sie in Frage zu stellen, sondern um herauszufinden, ob es vernünftig sei, ihnen zu gehorchen. Und ich erkannte in allen den vernünftigen Grund für meinen Gehorsam, und diese Vernünftigkeit blieb bestehen, auch wenn die Gesetze selbst geändert worden waren. Ich habe auch Littletons Buch der Besitztitel mit den diesbezüglichen Kommentaren des berühmten Juristen Sir Edward Coke4 sorgfältig durchgelesen, in welchem, ich gestehe, ich ein großes Maß an Scharfsinn erkannte, wobei es wiederum nicht auf die einzelnen Gesetze, sondern auf die allgemeinen Folgerungen ankommt. Dies gilt besonders für die Folgerungen aus dem Gesetz der menschlichen Natur, welches das Gesetz der Vernunft ist: und zweifellos hat Littleton Recht, wenn er in seinem Nachwort sagt: durch Argumentation und Vernunft kommt man eher zu Gewißheit über das Recht und zur Kenntnis von ihm. Ich stimme mit Sir Coke, der jenen Text kommentiert, außerdem darin überein, daß Vernunft die Seele des Rechts ist.

Das Homo-homini-lupus-Diktum geht auf den römischen Dichter Plautus (254–184 v. Chr.) zurück, in dessen Komödie Asinaria (2. Akt, 4. Szene, Zeil 495) es heißt: Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit (Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen, wenn er nicht weiß, wer der andere ist). Das Diktum Homo homini deus [est, si suum officium sciat] (Der Mensch ist dem Menschen ein Gott, wenn er seine Pflicht kennt) findet sich erstmals in einem Komödienfragment des römischen Komödiendichters Cæcilius Statius (220–168 v. Chr.) […], wobei Hobbes selbst sie vermutlich dem Werk von Francis Bacon entlehnt haben dürfte. […]

In der lat. Fassung nennt Hobbes außer der Politeia Platos die Utopia des Thomas Morus und die Nova Atlantis von Francis Bacon: Erwäge ich aber, wie so sehr vielen daran gelegen sein müsse, daß diese meine Gedanken als unbegründet verworfen werden möchten; sehe ich ferner, daß diejenigen, welche ganz entgegengesetzte Lehren behaupten, selbst durch das Elend des Bürgerkrieges, welcher dadurch erregt wurde, nicht gebessert worden sind; werde ich endlich gewahr, daß die besten Köpfe in den aufrührerischen Lehren der älteren Griechen und Römer frühzeitig unterrichtet werden, so muß ich allerdings besorgen, daß man mein Werk der Republik des Plato, dem Lande Utopien, Atlantis und anderen solchen Schriften gleich achten werde. Indessen gebe ich dennoch nicht alle Hoffnung auf, daß, wenn edeldenkende Fürsten über ihre Gerechtsame, und wenn Lehrer über ihre eigenen und der Bürger Pflichten reiflicher nachdenken werden, man auch diese meine Grundsätze mit der Zeit weiniger anstößig finden und dereinst noch zum Wohl der Staaten allgemein annehmen werde.

Die „Magna Carta Libertatum“ – Große Urkunde Englischer Freiheiten – war im Jahre 1215 König Johann, der mit außen- und innenpolitischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, von den selbstbewussten und unzufriedenen Baronen unter Mitwirkung der Kirche aufgedrungen worden. In einer Präambel und 63 Sätzen schreibt sie als echte Rechtsurkunde die Verhältnisse der Zeit: König – Kirche, König – Adel, König – Lehenseigentum, Rechtspflege, Stellung der Städte und des Handels, Kontrolle königlicher Beauftragter, fest. Als ihr Kernstück gilt der Satz 39, in dem festgehalten ist, daß kein Freier („freemen“) ohne ein ordentliches Standesgerichtsverfahren gefangengesetzt oder enteignet werden dürfe. Aufgrund ihres Alters und in Erinnerung der Feierlichkeit ihrer ersten Verkündigung wurde die M.C., obwohl im 13. Jahrhundert noch mehrfach verändert, zunehmend zum zentralen Mythos zunächst englischer (später auch amerikanischer) Freiheit. Die Grundprinzipien wurden zwangsläufig wichtiger als die zeitgebundenen Regeln, die M.C. wurde zum Bezugspunkt jeglicher Freiheitsbehauptung gegen herrscherliche Willkür oder was die – bis zur modernen Massendemokratie sich ständig erweiternden – Bezugsgruppen („freemen“) je als diese darunter verstanden.

Sir Thomas Littleton (1422–1481), hoher Richter seines Landes, war der Verfasser eines in der englischen Rechtsgeschichte ungemein einflußreichen Werkes, Littleton of Tenures. Bedeutung und Wirkung sind nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß es in Englisch verfaßt und vom Römischen Recht kaum beeinflußt ist. Das erste Buch von Sir Edward Cokes Institutes enthält Littetons Text mit den Kommentaren Cokes. Für das Verständnis des englischen Rechtswesens ist es nicht uninteressant, daß Litteleton bis ins 20. Jahrhundert hinein keineswegs nur als historisches Dokument, sondern auch noch als juristische Autorität herangezogen werden konnte.

[22]2 Naturphilosophie und Erkenntnistheorie, Erste Philosophie

Einleitung

Philosophiepolitisch zielt Hobbes zwar auf eine Rechts- und Staatstheorie. Sowohl sein dreiteiliges philosophisches System als auch sein Hauptwerk, Leviathan, setzen aber sachlich gesehen weit vorher an. Sie beginnen nämlich mit einem Thema, das sowohl der Naturphilosophie als auch der Erkenntnistheorie bzw. Philosophie des Geistes zuzuordnen ist. Zur Naturphilosophie gehört es, weil es von Körpern handelt, zur Erkenntnistheorie bzw. Philosophie des Geistes, weil es die Erkenntnis bei den Sinnesempfindungen anheben läßt und diese aus gewissen Eigenschaften von Körpern heraus erklärt.

Mit diesem Vorgehen steht Hobbes in der Tradition der von Francis Bacon forcierten Erneuerung der Wissenschaften im Geist der Erfahrung. Daß es in der Schulphilosophie (Scholastik) an diesem Geist fehlte, dürfte der Hauptgrund für Hobbes’ Ablehnung, sogar Verachtung ihrer Art zu philosophieren sein.

Weil er die Erkenntnis bei den Sinnesempfindungen beginnen läßt, ist Hobbes – um gewisse Einteilungsschemata zu bemühen – ein erkenntnistheoretischer Sensualist. Auf den Sinnen bauen die höheren Erkenntnisleistungen auf, zunächst die Einbildung, die als „zerfallende Empfindung“ erläutert wird und Schlafenden das Träumen ermöglicht, danach die Erinnerung, die im Fall von Regelmäßigkeiten, die erinnert werden, zur Erfahrung und schließlich, bei wachsender Erfahrung, zu Klugheit führt.

Keine dieser Fähigkeiten kommen laut Hobbes ausschließlich dem Menschen zu. Denn selbst einjährige Tiere können klüger als Kinder sein. Erst mit Hilfe von Sprache und Methode erreicht die Erkenntnisfähigkeit der Menschen eine Höhe, die sie über alle anderen Lebewesen erhebt.

Soweit Hobbes nur natürliche Erklärungen anerkennt, ist er ein konsequenter, man kann auch sagen: bekennender Naturalist. Weil er sich letztlich auf Körper und deren Bewegungen beruft, ist er ein ebenso konsequenter und bekennender Materialist. Zweifelsohne widerspricht diese Denkweise seiner tief von Religion geprägte Zeit und erklärt, warum Hobbes in vielen Kreisen so heftig angefeindet wird.

[23]Auch wenn Hobbes nach seinem rhetorischen Naturell ein leidenschaftlicher Widerspruchsgeist ist, hat das Widersprechen für ihn keinen Selbstzweck. Vielmehr ist er sowohl aus politischen als auch aus methodischen Gründen davon überzeugt, das Grundübel seiner Zeit, die religiösen und politischen Zwistigkeiten, auf diese und nur diese Weise überwinden zu können. Sein unausgesprochenes Argument: Wegen des unstrittigen Beginns bei den Sinnen und der ebenso wenig strittigen schrittweisen Entwicklung höherer Erkenntnisstufen, entziehen ein konsequenter Naturalismus und Materialismus allem Aber- und Irrglauben das Fundament. Ins Positive, zugleich Politische gewandt, erhalten schon die ersten Bausteine seiner Argumentation den für die Staatstheorie gesuchten Rang einer allen Streit zunichte machenden Irrtumsfreiheit.

Wegen zweier Elemente ist Hobbes’ Erkenntnistheorie allerdings nicht unbesehen einem reinen Naturalismus und Materialismus zuzuordnen. Es sind die Erklärungen von dem, was Kant die Anschauungsformen nennen wird: Raum und Zeit. Deren Theorie findet sich nicht im Leviathan, wohl aber im späteren Werk Vom Körper. Dort nimmt Hobbes das Gedankenexperiment einer allgemeinen Weltvernichtung vor und fragt, was dann noch übrigbliebe. Seine Antwort: Es ist zum einen der Raum, zum anderen die Zeit.

Hobbes selber scheint auch hier seinem naturalistischen Sensualismus treu bleiben zu wollen. Denn er argumentiert mit „erinnern wir uns“; ferner spricht er vom Körper, der hinsichtlich seiner Größe die Vorstellung des Raumes und hinsichtlich seiner Bewegung die Vorstellung der Zeit als ein Phantasma im Geist zurücklasse. Woher diese Phantasmen denn herkommen und wie sie zurückbleiben, erläutert er aber nicht. Vorsichtig gesagt liegt hier die sensualistisch-naturalistische Erklärung zumindest nicht auf der Hand. Nach einer anderen Stelle werden allerdings – vermutlich – alle Vorstellungen durch die Sinne hervorgebracht, infolgedessen auch die von Raum und Zeit. Die genannte Interpretation muß wohl offen bleiben.

[24]Naturrecht

Teil I, Die Natur des Menschen, Kapitel III: Von der Einbildung und ihren Arten

1. Wie stehendes Wasser, das durch einen Steinwurf oder einen Windstoß in Bewegung gesetzt wird, nicht augenblicklich zur Ruhe kommt, wenn der Wind nachgelassen oder der Stein sich abgesetzt hat, so wenig hört auch die Wirkung, die der Gegenstand dem Gehirn eingemeißelt hat, auf, sobald durch die Abwendung des Sinnesorgans der Gegenstand zu wirken aufhört. Damit ist gesagt, dass zwar die Sinnesempfindung vorbei ist, die Vorstellung oder Wahrnehmung jedoch zurückbleibt; wenn wir wach sind, aber eher undeutlich, weil der eine oder andere Gegenstand unentwegt die Aufmerksamkeit unserer Augen und Ohren erheischt und den Geist damit in heftiger Bewegung hält, wodurch der schwächere nicht leicht zum Vorschein kommt. Und diese undeutliche Wahrnehmung ist das, was wir FANTASIE (PHANTASY ) oder EINBILDUNG (IMAGINATION ) nennen. Einbildung ist also (um sie zu definieren) die übriggebliebene Vorstellung, die vom Akt der sinnlichen Wahrnehmung an und danach allmählich zerfällt.

2. Wenn es aber keine präsente Sinnesempfindung gibt, wie im SCHLAF, dann sind die nach der Sinnesempfindung übriggebliebenen Bilder (wenn welche da sind), wie etwa in Träumen, nicht undeutlich, sondern stark und klar, wie bei der sinnlichen Wahrnehmung selbst. Der Grund dafür ist der, dass das, was tagsüber die Vorstellung undeutlich und schwach machte, nämlich die Sinnesempfindung selbst und die gegenwärtige Erfassung der Dinge, beseitigt ist. Denn der Schlaf entbehrt den Akt unmittelbarer, sinnlicher Wahrnehmung, und Träume sind die Einbildungen derer, die schlafen (die Kraft dazu bleibt ja bestehen).

[25]Leviathan

Teil I, Vom Menschen, 1. Kap.: Von der Empfindung

Was die Gedanken der Menschen betrifft, so möchte ich sie zuerst einzeln und danach in ihrer Abfolge oder Abhängigkeit voneinander betrachten. Einzeln ist jeder eine Darstellung oder Erscheinung einer Qualität oder eines anderen Akzidenzes eines Körpers außerhalb von uns, den man gewöhnlich ein Objekt nennt. Dieses Objekt wirkt auf Augen, Ohren und andere Teile des menschlichen Körpers ein und bringt durch die Verschiedenheit der Einwirkungen Verschiedenheit der Erscheinungen hervor.

Ihr aller Ursprung ist das, was wir Empfindung nennen, denn es gibt keine Vorstellung im menschlichen Verstand, die nicht zuerst ganz oder teilweise in den Sinnesorganen erzeugt worden war. Die übrigen werden von diesem Ursprung abgeleitet.

Die Kenntnis der natürlichen Ursache der Empfindung ist in diesem Zusammenhang nicht unbedingt erforderlich, und ich habe darüber an anderer Stelle in aller Breite geschrieben. Trotzdem möchte ich sie an diesem Ort kurz darlegen, um jeden Teil meiner vorliegenden Lehre auszuführen.

Ursache der Empfindung ist der äußere Körper oder Objekt, der auf das jeder Empfindung entsprechende Organ drückt, entweder unmittelbar wie beim Schmecken und Fühlen, oder mittelbar wie beim Sehen, Hören und Riechen. Dieser Druck setzt sich durch die Vermittlung der Nerven und anderer Stränge und Membranen des Körpers nach innen bis zu dem Gehirn und Herzen fort und verursacht dort einen Widerstand oder Gegendruck oder ein Bestreben des Herzens, sich davon freizumachen. Da dieses Bestreben nach außen gerichtet ist, scheint es auch eine äußere Materie zu sein. Und dieser Schein oder diese Einbildung ist das, was die Menschen Empfindung nennen und besteht für das Auge in einem Licht oder einer vorgestellten Farbe, für das Ohr in einem Ton, für die Nase in einem Geruch, für die Zunge und den Gaumen in einem Geschmack und für den Rest des Körpers in Hitze, Kälte, Härte, Weichheit und anderen Qualitäten, die wir durch das Gefühl wahrnehmen. Alle diese Qualitäten, die sinnlich genannt werden, stellen in dem Objekt, [26]das sie verursacht, nichts anderes dar als lauter verschiedene Bewegungen der Materie, durch die es auf unsere Organe verschiedenartig drückt. Sie sind auch in uns, auf die ein Druck ausgeübt wird, nichts anderes als entsprechend viele Bewegungen, denn eine Bewegung bringt nichts anderes hervor als Bewegung. Aber ihre Erscheinung ist für uns Vorstellung, im Wachen wie im Träumen. Und wie Drücken, Reiben oder Stoßen des Auges in uns eine Vorstellung von Licht und das Drücken des Ohres ein Geräusch hervorbringt, so bringen auch die Körper, die wir sehen oder hören, durch ihre starken, wenn auch unbemerkten Wirkungen dieselben Erscheinungen hervor. Denn wären diese Farben und Töne in den Körpern oder Objekten, die sie verursachen, so könnten sie von ihnen nicht durch Reflexion mit Hilfe von Spiegeln und als Echo getrennt werden; wir sehen aber, daß dies möglich ist. Dabei wissen wir, daß sich der von uns gesehene Gegenstand und die Erscheinung an zwei verschiedenen Orten befinden. Und obwohl über eine gewisse Entfernung das wirkliche und eigentliche Objekt von der Vorstellung, die es in uns erzeugt, umhüllt zu sein scheint, so sind doch das Objekt und das Bild oder die Vorstellung zwei verschiedene Dinge. So ist also die Empfindung in allen Fällen nichts anderes als eine ursprüngliche Vorstellung, verursacht, wie ich sagte, durch den Druck, das heißt die Bewegung von äußeren Dingen auf unsere Augen, Ohren oder andere dazu bestimmte Organe.

Teil I, Vom Menschen, 2. Kap.: Von der Einbildung

Wenn ein Ding still liegt, ohne daß es von etwas anderem bewegt wird, liegt es für immer still – das ist eine Wahrheit, die niemand bezweifelt. Aber daß ein Ding, wenn es in Bewegung ist, ewig in Bewegung sein wird, wenn nichts anderes es anhält – dem wird nicht so leicht zugestimmt, obwohl der Grund der gleiche ist, nämlich, daß nichts sich selbst ändern kann. Denn die Menschen messen nicht nur andere Menschen, sondern auch alle anderen Dinge an sich selbst, und da sie nach einer Bewegung Schmerz und Schlaffheit fühlen, denken sie, jedes andere Ding werde der Bewegung müde und strebe aus freien Stücken nach Ruhe, ohne viel zu überlegen, ob dieses Verlangen nach Ruhe, das sie in sich finden, nicht etwa in einer [27]anderen Bewegung besteht. Daher kommt es, daß die Schulen sagen, schwere Körper fielen aus einem Streben nach Ruhe und zur Erhaltung ihrer Natur an den für sie günstigsten Ort, wobei sie absurderweise unbelebten Dingen Trieb und Kenntnis dessen, was für ihre Selbsterhaltung gut ist, zuschreiben – obwohl dies nicht einmal die Menschen besitzen.

Ist ein Körper einmal in Bewegung, so bewegt er sich ewig, bis ihn etwas anderes bremst, und alles, was die Bewegung bremst, kann sie nicht auf einmal, sondern nur in einer bestimmten Zeit und schrittweise völlig auslöschen. Und wie wir am Wasser sehen, daß die Wogen lange Zeit nicht zu rollen aufhören, obwohl sich der Wind gelegt hat, so geschieht es auch mit der Bewegung, die in den inneren Teilen eines Menschen entsteht, wenn er sieht, träumt, usw. Denn nach Entfernen des Objekts oder Schließen der Augen behalten wir immer noch ein Bild des gesehenen Dings zurück, wenn auch dunkler als im Augenblick des Sehens. Und genau das nennen die Lateiner nach dem Bild, das durch das Sehen entstanden ist, Ein-Bildung1 und verwenden den gleichen Ausdruck, wenn auch ungenau, für alle anderen Sinne. Aber die Griechen nennen es Vorstellung, was Erscheinung bedeutet und für alle Sinne gleich gut paßt. Einbildung ist daher nichts anderes als zerfallende Empfindung und findet sich im Menschen und in vielen anderen Lebewesen im Schlafen so gut wie im Wachen. […]

Viel Erinnerung oder die Erinnerung an viele Dinge nennt man Erfahrung. Da es ferner Einbildung nur von jenen Dingen gibt, die vorher durch die Empfindung entweder ganz oder in Teilen zu verschiedenen Zeiten wahrgenommen worden waren, so ist das erste, das Einbilden des ganzen Objekts, wie es sich den Sinnen dargeboten hatte, eine einfache Einbildung, z.B. wenn jemand sich einen Menschen oder ein Pferd vorstellt, die er vorher gesehen hat. Die andere ist zusammengesetzt, z.B. wenn wir einmal einen Menschen und ein andermal ein Pferd sehen und uns auf Grund dessen einen Kentaur vorstellen. […]

Die Einbildungen der Schlafenden nennen wir Träume. Auch diese befanden sich wie alle anderen Einbildungen entweder ganz oder teilweise zuvor in der Empfindung. Und weil bei der Empfindung Gehirn und Nerven, welche die notwendigen Sinnesorgane [28]sind, im Schlaf so gelähmt sind, daß sie durch die Wirkung äußerer Objekte nicht leicht bewegt werden können, kann auch im Schlaf keine Einbildung und deshalb kein Traum vorkommen, der nicht durch die Bewegung der inneren Teile des menschlichen Körpers entstünde. Diese inneren Teile halten, wenn sie gestört werden, Gehirn und andere Organe in Bewegung, weil sie mit ihnen verbunden sind. Hierdurch erscheinen die dort früher entstandenen Einbildungen so, als wache man – außer daß die Sinnesorgane nunmehr gelähmt sind, so daß es kein neues Objekt gibt, das sie durch einen stärkeren Eindruck überwinden und verdunkeln kann, und daß somit ein Traum in diesem Stillstand der Empfindungen notwendig klarer sein muß als unsere Gedanken im Wachen. Daher kommt es, daß die genaue Unterscheidung zwischen Empfindung und Traum ein schwieriges Problem ist und von manchen für unmöglich gehalten wird. Wenn ich meinesteils bedenke, daß ich im Traum weder oft noch ständig an die gleichen Personen, Orte, Gegenstände und Handlungen denke wie im Wachen, daß ich mich im Traum auch nicht an so lange zusammenhängenden Gedankenfolgen erinnere, wie zu anderer Zeit, und weil ich wachend oft die Widersinnigkeit der Träume bemerke, aber nie von der Widersinnigkeit meiner Gedanken beim Wachen träume, so bin ich sehr zufrieden, daß ich im Wachen weiß, daß ich nicht träume, obwohl ich mich im Traum für wachhalte.