5,99 €

Mehr erfahren.

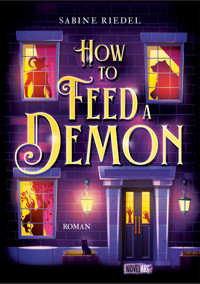

- Herausgeber: Novel Arc Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Hast du dich schon einmal gefragt, was du tun würdest, wenn du plötzlich einem echten Dämon gegenüberstehst? Maries Welt wird komplett auf den Kopf gestellt, als sie vor ihrem alten Leben und einer unglücklichen Beziehung in ein verlassenes Hotel flüchtet. Bereits in der ersten Nacht erlebt sie ihren wahrgewordenen Albtraum, als plötzlich Spukgestalten auftauchen – gruselige Fabelwesen und legendäre Monster, die erschreckend real wirken. Verdammt real sogar! Als sie dazu noch über wehrhafte Gestaltwandler und sexy Dämonen stolpert, weiß sie nicht, was schlimmer ist: Dass ihr in diesem Hotel regelmäßig die Haare zu Berge stehen oder dass ihr Herz bei seinem Anblick verräterisch schnell zu klopfen beginnt. Sabine Riedel entführt dich in eine packende Urban-Fantasy-Welt, in der Magie real ist, Gefahr an jeder Ecke lauert und eine unerwartete Romanze vielleicht genau das ist, was Marie rettet. • Lass dich in eine cozy Grusel-Welt entführen, in der nichts ist, wie es scheint • Entdecke die Geheimnisse eines mysteriösen Hotels und seiner dämonischen Bewohner • Erfahre, warum es manchmal die unheimlichen Dinge sind, die sich nach Zuhause anfühlen • Und erlebe eine fesselnde Geschichte über Selbstfindung, Magie und unerwartete Liebe Wenn du bereit bist, in eine Welt voller übernatürlicher Intrigen, Magie und spannungsgeladener Romantik einzutauchen, dann hole dir jetzt dein Exemplar von How to Feed a Demon! Die erste Auflage wird mit Farbschnitt ausgeliefert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

How to feed a Demon

Sabine Riedel

How to Feed a Demon

Sabine Riedel

www.sabineriedel-autorin.de

Content Notes:

Dämonen, Flucht, Verlust geliebter Menschen, Familienprobleme, Gewalt, Blut,

Ängste: Klaustrophobie, Käfer und andere Tiere, die Angst oder Ekel auslösen,

Fluchen, Schimpfworte

1. Auflage 2025

Copyright © Novel Arc Verlag, Fridolfing 2025

Novel Arc Verlag, Kirchenstraße 10, 83413 Fridolfing

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk darf im Ganzen, wie auch in Teilen, nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben, vervielfältigt, übersetzt, öffentlich zugänglich gemacht oder auf andere Weise in gedruckter oder elektronischer Form verbreitet werden.

Bei Fragen der Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an: [email protected]

www.novelarcshop.de

www.novelarc.de

Umschlaggestaltung: : bürosüd° GmbH, München

Credits Envato Elements: helga_helga, hellokisdottir, yellowline_std; Credits

Shutterstock: Vector Tradition, klyaksun.

Lektorat und Korrektorat: worttief-Lektorat (Mareike Westphal)

Klappenbroschur: 978-3-91023-865-7

E-Book: 978-3-910238-71-8

Für Elisabeth,

auch wenn Du dies nicht mehr lesen kannst.

Kapitel 1Das blaue Licht

Die Straße nahm kein Ende. Sie führte schnurgerade durch Felder und Wiesen. Schon ewig kein Haus mehr.

Feiner Nieselregen drang mir in jede Pore. Er durchweichte mich wie einen Schwamm. Ich fühlte mich aufgedunsen und schwer. Ob das Regentropfen oder Tränen waren, die mir die Wangen hinunterrannen, konnte ich nicht unterscheiden. Alles fühlte sich taub an, besonders die Füße. Gehörten sie noch zu mir?

Warum war ich blöde Kuh auch kopflos getürmt? Kurzschlussreaktion. Ich hatte meinen Rucksack gepackt, meine spärliche Habe in den Trolley gestopft und war rausgerannt. Raus aus dem provisorisch für mich hergerichteten Zimmer, das nach Omas Tod mein neues Zuhause hätte werden sollen. Ein Zuhause bei meinen Eltern. Sahen sie sich selbst überhaupt als Eltern und mich als ihre Tochter, oder war ich für sie nur eine Schmarotzerin, die nichts zur Miete beisteuern konnte? Nein, hier war kein Platz für mich. Sie sahen mich an wie eine Fremde. Und dann auch noch die Sache mit Felix. Das schmerzte am meisten. Aber daran wollte ich jetzt nicht denken.

Ehe ich in ein paar Tagen volljährig wurde und meine Eltern mich bestimmt wegschickten, ging ich lieber selbst. Aber wohin? Der kleine Rest Selbstachtung, der mir geblieben war, wurde von einem großen Berg Ahnungslosigkeit überschattet, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Oma hatte an mich geglaubt und großes Potenzial in mir gesehen. Mit ihrem Tod erschien alles plötzlich unsicher und sinnlos. Was wollte ich? Und was konnte ich mit meinen miserablen Schulnoten überhaupt erwarten? Allein mit der Beziehung zu Felix war ich mir sicher gewesen. Ein großer Irrtum.

Ich war in den erstbesten Bus gestiegen, bis zur Endhaltestelle gefahren und hatte gleich den nächsten genommen. Dann waren Zweifel in mir gekeimt. Bevor ich mich umentscheiden konnte, war ich bei der nächsten Gelegenheit aus dem Bus gestiegen und zu Fuß weitergelaufen. Nur weg. Immer weiter, kreuz und quer durch eine fremde Stadt. Nach Stunden des grübelnden Marschierens fand ich mich auf dieser Landstraße wieder, mitten im Nirgendwo.

Vor etwa einem Kilometer hatte sich eine Rolle meines Trolleys verabschiedet. Ich zerrte den Koffer jetzt mehr hinter mir her, als dass ich ihn rollte. Frustriert kickte ich einen Stein aus dem Weg. Meine Schultern schmerzten von den Gurten des Rucksacks. Ich blieb stehen und zog mein Smartphone aus der Tasche meines Parkas. Keine neuen Nachrichten. Niemand vermisste mich. In den Stunden meiner Flucht hatte ich mehrere Schulstunden versäumt, das Handballtraining verpasst und beim Abendessen gefehlt. Nicht, dass es regelmäßige Essenszeiten bei meinen Eltern gab – so machten es angeblich nur Spießer.

Die Sonne ging langsam unter. Ob sich meine Mutter Sorgen darum machte, wo ich steckte? Dachte sie, ich würde bei Felix übernachten? Dass ich doch noch ein Partygirl wurde, wie sie? Allerdings war sie in meinem Alter schon Mutter, zumindest auf dem Papier. Oma hatte mich aufgezogen, da meine Eltern noch nicht bereit für ein Kind gewesen waren. Daran hatte sich bis heute nichts geändert. Wahrscheinlich war meiner Mutter meine Abwesenheit zu Hause bisher nicht einmal aufgefallen.

Ich steckte das Telefon weg. Zuhause. Seit Omas Tod traf dieser Begriff auf gar nichts mehr zu.

»Jetzt reiß dich zusammen, du jämmerliches Nichts!«, fauchte ich in den Wind, der mir die feinen Tropfen in die Augen wirbelte. Ich musste endlich Klarheit in meinem Kopf schaffen und sortierte die durcheinanderrauschenden Gedanken. Zurück zu meinen Eltern wollte ich nicht. Ich blieb vermutlich zeitlebens ein Störfaktor für sie.

Aber die Schule. Nur noch ein Jahr bis zum Abi, wollte ich das schmeißen? Oma zuliebe sollte ich wenigstens versuchen, den Abschluss zu schaffen. Ich seufzte und tat das Einzige, was ich gerade tun konnte: weiterlaufen.

Als es nach dem nächsten Kilometer so dunkel wurde, dass ich dachte, ich würde von den Schatten verschluckt und löste mich in ihnen auf, erschien endlich ein kleiner leuchtender Punkt in der Ferne. Ich schritt schneller aus und zerrte den Trolley hinter mir her wie ein bockiges Tier.

Die Lichtquelle entpuppte sich als Straßenlaterne, die ein Bushäuschen beleuchtete. Ich hatte auf eine Gaststätte oder wenigstens einen Kiosk gehofft, aber immerhin.

Tatsächlich saß schon jemand im Häuschen. Ein junger Mann, etwas älter als ich, vielleicht Anfang zwanzig. Er trug einen zerknautschten Anorak und eine fleckige Jeans. Sein wirres dunkles Haar schimmerte fettig im Lampenschein. Außerdem fehlte ihm ein Schuh. Ein Obdachloser? Mein Herz rutschte mir in die Jeanshose. Ich sah eindeutig wie ein Opfer aus. Das war mir schon mehrfach versichert worden. Aber wenn er mich nicht umbrachte, dann garantiert meine Füße.

Ich grüßte so leise, dass er mich vermutlich nicht hörte, und setzte mich tropfnass zu ihm auf die Wartebank, ganz ans andere Ende. Schnell stellte ich den Rucksack zwischen uns und baute den Koffer wie eine kleine Mauer neben unseren Beinen auf. Ich hoffte, er verstand das nicht als Aufforderung, sich alles zu schnappen und damit zu verschwinden, aber besser meine Sachen als mich.

Er ignorierte mich. Vorsichtig linste ich unter dem Kapuzenrand meines Parkas in seine Richtung. Er stierte ins Leere vor sich und wirkte weggetreten. Den Dreck auf seiner Jacke erkannte ich nun als ein Gemisch aus Staub und Spinnweben. Am linken Fuß trug er nur noch eine weiße Tennissocke, deren ursprüngliche Farbe ich lediglich am Bündchen erkennen konnte, wo ihm im Sitzen das Hosenbein hochgerutscht war. Schlamm, Dreck und eine undefinierbare rote Substanz klebten an der Socke. Der verbliebene schwarze Sneaker wirkte dagegen wie neu.

Ich drehte den Kopf noch ein Stück. Der Busfahrplan hing genau hinter ihm, und ich konnte ihn von meinem Platz aus nicht lesen. Ich schickte ein Stoßgebet gen Himmel, dass der nächste Bus bald käme, und kramte mein Smartphone hervor, bereit, den Notruf zu wählen.

Statt des Busses kam die Nacht. Der Regen trommelte jetzt stärker auf das Dach des Häuschens. Nass, müde und darauf bedacht, keine Aufmerksamkeit zu erregen, zitterten meine Glieder vor Kälte. In meiner Nase kribbelte es. Ich konzentrierte mich, um meinen Körper unter Kontrolle zu bringen, aber mein Niesen knallte durch die Stille. Der Fremde zuckte zusammen wie aus einem tiefen Traum gerissen. Sein Kopf ruckte herum. Er starrte mich mit großen Augen an, als wäre ihm meine Anwesenheit gerade erst aufgefallen. Ich heftete meinen Blick auf den Lichtrand vor mir, wo der Schein der Laterne mit der Dunkelheit verschmolz, die langsam alle Farben der Büsche und Sträucher auslöschte. Wieder ging ein Ruck durch den Körper des Mannes. Das Gehäuse meines Handys knirschte in meiner Hand. Ich aktivierte das Display. Der Typ stand auf. Ich hielt den Atem an.

»Der Bus kommt heute nicht mehr. Ich hau ab.« Aber er machte keine Anstalten zu gehen. »Du solltest dir besser eine Möglichkeit zum Übernachten suchen.«

Ich wollte gelassen weiteratmen und musste husten. Schweiß mischte sich mit dem Regenwasser unter meinem Haar. Er deutete hinter uns, auf etwas, das die Rückwand des Bushäuschens vor mir verbarg. »Dort führt ein kleiner Weg hoch zu einem Hotel.« Er wartete meine Reaktion nicht ab und stapfte in die Richtung, aus der ich gekommen war. Nach wenigen Metern verfiel er in ein leicht humpelndes Schlurfen, da er den schuhlosen Fuß vorsichtiger aufsetzte und weniger belastete. Ich starrte ihm lange nach, selbst als die Nacht ihn längst verschluckt hatte.

Ich wartete endlose Minuten. Versuchte, nicht in Selbstmitleid zu ertrinken und mir stattdessen Mut zuzusprechen. Ein Neuanfang bot auch Möglichkeiten. Ich könnte mich neu erfinden, keine langweilige graue Maus mehr sein. All die Jahre hatte ich versucht, nicht unangenehm aufzufallen, nicht zu laut, hibbelig und anstrengend zu sein, nur damit meine Mutter in Erwägung zog, Interesse an mir zu zeigen. Aber ich blieb nicht gut genug, ein Eindringling in ihrem Leben, um den sich – Gott sei Dank – Oma kümmerte. Als ich bei meinen Eltern einzog, hoffte ich, dass sich das Verhältnis zu ihnen bessern würde, oder überhaupt ein Verhältnis zustande käme. Aber meine Mutter konnte weiterhin nichts mit mir anfangen. Sie empfand mich als langweilig und verklemmt und warf mir vor, mich wie eine alte Frau zu verhalten.

Ich blinzelte die Tränen weg und stand auf, um endlich den Fahrplan zu studieren. Der letzte Bus schien tatsächlich ausgefallen zu sein. Mein Handydisplay zeigte 21:36 Uhr, und laut Plan sollte der letzte Bus um 20:45 Uhr kommen. So lange hatte ich mindestens hier gesessen, eher länger. Der nächste Bus fuhr erst wieder um 6:45 Uhr. Mist.

Donner grollte in der Ferne.

Natürlich hätte ich mir ein Taxi oder ein Uber rufen können, aber wohin hätte es mich fahren sollen?

Ich schlang die Arme um meinen Körper und lief um das Häuschen herum. Dahinter führte tatsächlich ein Pfad weg von der Straße. Aber warum war der Mann nicht selbst zum Hotel gegangen? Weil er ein Obdachloser war und kein Geld besaß? Ich konnte auf der Straße weiterlaufen und hoffen, per Anhalter mitgenommen zu werden. Genauso gut konnte ich so aber auch einem Perversen in die Hände fallen. Also schulterte ich meinen Rucksack und zerrte den Trolley den Pfad hinauf.

Schnell wurde es um mich herum so dunkel, dass ich die Taschenlampe meines Smartphones anschalten musste. »Du bist eine so blöde Kuh«, presste ich zitternd heraus. »Irrst bei Gewitter und mitten in der Nacht durch die Pampa!«

Etwas raschelte neben mir. Ich presste die Lippen aufeinander und lief schneller.

In der Ferne entdeckte ich einen blauen Lichtschein. Mal leuchtete er eher links von mir, dann eher rechts. Der Pfad führte nicht linear darauf zu, sondern in weiten Kurven. Als der Akku meines Handys versagte und die Taschenlampe erlosch, war ich zum Glück schon so nahe, dass ich das Licht als Außenbeleuchtung eines großen Gebäudes erkennen konnte.

Hinter einem kleinen Zaun mit offen stehendem Törchen, veränderte sich der Weg unter meinen Füßen. Meine Turnschuhe erzeugten ein Knirschen, als watete ich durch eine Tüte Chips. Das Geräusch kam mir in der Stille der Nacht ohrenbetäubend vor. Muscheln. Zwischen die glatten Kieselsteinchen des Wegs waren Muscheln gemischt worden. Ich blieb stehen und lauschte. Irgendwo tropfte Regenwasser auf einen metallenen Untergrund. Ich meinte aber auch ein sanftes Rauschen wahrzunehmen. Brandung vielleicht. Obwohl mir alles andere als fröhlich zumute war, machte mein Herz einen Satz. Das Meer. Ich war Richtung Meer gefahren, und die Muscheln unter meinen Schuhen stammten bestimmt vom nahen Strand.

Ich lief weiter. In meinen Ohren klang das Zerplatzen unter meinen Gummisohlen wie: Krapsch, krapsch, krapsch. Zerplatzen traf es gut, passten die brechenden Schalen doch zu meinen Träumen. Nach Omas Tod hatte ich gehofft, mit Felix zusammenziehen zu können. Er war schon achtzehn und machte eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker. Krapsch, krapsch, krapsch.

Aber statt nach einer Wohnung zu suchen, blieb er lieber im Hotel Mama. Er wollte Spaß und machte deutlich, dass er den mit mir nicht ausreichend haben könnte. Ich hatte so sehr versucht mich für ihn zu ändern. Warum war ich nicht gut genug? Krapsch, krapsch, krapsch.

Im Schein der blauen Lampe stieg ich die breiten Steinstufen zum Eingang hinauf und legte den Kopf in den Nacken. Kein Schild. Ob das hier tatsächlich ein Hotel war? Ich drückte auf die Klingel, ein einfacher Knopf, ebenfalls ohne Schildchen. Ein tiefer Gong hallte durch das Gebäude, gefolgt von Stille. Als sich nach dem dritten Gong immer noch nichts rührte, streckte ich die Hand nach dem Türgriff aus. Ehe ich ihn berührte, drückte ein Windstoß gegen meinen Rücken. Die Tür schwang quietschend auf.

»Hallo?« Im Haus brannte kein Licht. Zögerlich trat ich ein und stand in einer großen, dunklen Halle. »Hallo? Ich möchte für die Nacht einchecken, bitte.« Ich erschrak über das laute Widerhallen meiner Stimme. Nichts rührte sich. Schliefen schon alle, oder arbeitete niemand hier? Aber warum brannte dann die Außenbeleuchtung und die Tür stand offen? Ich fand einen Lichtschalter neben der Tür. Im Kronleuchter über mir flammten mehrere Dutzend Lichter auf und erhellten eine verschwenderisch große Eingangshalle, von der eine breite Treppe nach oben in die erste Etage führte. Eine Rezeption entdeckte ich nicht.

»Hallo?« Ich lauschte lange, erhielt aber keine Antwort. War ich den ganzen Weg umsonst heraufmarschiert? Hatte der Typ mich verarscht? Konnte in meinem Leben denn gar nichts einfach laufen? »Hallo!«, rief ich erneut. Durchnässt, verheult und zitternd, wünschte ich verzweifelt, dass Oma bei mir wäre. Oder Felix. Was war ich doch für ein Weichei. Ich musste endlich lernen, allein klarzukommen.

Hier unten gab es drei Türen, die ich nun mit hervorbrechender Wut auf mich selbst inspizierte. Ich wollte nur noch heiß duschen und dann ins Bett.

Die Tür rechts von der Treppe führte in die Küche, und daneben ging es gleich steil hinab, vermutlich in den Keller. Links der Treppe lagen ein großes Esszimmer und eine kleine Abstellkammer mit Gerümpel und Putzzeug. Alles wirkte zwar alt und heruntergekommen, aber auch sauber und aufgeräumt, nicht wie verlassen. Oder vielleicht doch? Die Wut rauchte davon und ein wenig Trotz trat daraus hervor. Jetzt war ich schon einmal hier. Der Typ hatte mir gesagt, dass dies ein Hotel sei. Wenn dem doch nicht so war, wäre das Missverständnis nicht meine Schuld.

Ich ließ den Trolley stehen und ging die Treppe in die erste Etage hinauf. »Hallo? Die Tür war offen. Kann ich bitte ein Zimmer buchen?« Geradeaus gingen von einem schmalen Flur vier Zimmer ab, und zu meiner Rechten ließ eine Galerie den Blick auf die Halle frei. Daran vorbei führte ein weiterer Flur geradeaus zu einer gemütlichen Sitzecke mit Telefon und der Treppe in die zweite Etage. Auch hier fand ich den Lichtschalter. Zimmer um Zimmer reihten sich aneinander und erstreckten sich über die ganze Grundfläche des Gebäudes. Ich klopfte an eine Tür, steckte vorsichtig den Kopf in den Raum und entdeckte im hereinfallenden Flurlicht ein leeres Bett, einen Kleiderschrank und einen kleinen Schreibtisch. Ich schloss die Tür wieder. So viele Zimmer, das musste ein Hotel sein. Durch die Flurfenster sah ich Blitze über den Nachthimmel gleißen, und krachender Donner ließ mich mehrmals zusammenzucken. Eine weitere Treppe führte noch höher, aber keine Menschenseele weit und breit. Entweder befand sich tatsächlich niemand hier oder alles schlief tief und fest. Ob ich mir einfach das freie Zimmer nehmen sollte? Wenn die Besitzer kämen, könnte ich meine Notlage bestimmt erklären und auch morgen früh noch förmlich einchecken.

Dieser schreckliche Tag zog sich schon viel zu lange hin.

Ich ging wieder in die erste Etage hinab und mein Blick fiel auf eine Tür, die ein kleines Schildchen mit der Aufschrift »Bad« trug. Ich klopfte an alle anderen Türen, öffnete schließlich und fand jedes Zimmer unbewohnt vor, aber ordentlich für Gäste hergerichtet. Vermutlich hatte die Saison hier noch nicht begonnen und die ersten Gäste kämen erst in ein paar Tagen. Wenn ich wenigstens wüsste, wie das Hotel hieß, dann könnte ich online nach einer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der Besitzer suchen.

Meine Mutter kam mir in den Sinn, die sich vermutlich einfach in einem Zimmer einnisten würde. Felix hätte da bestimmt auch keine Gewissensbisse. Die Haustür war offen, die Zimmer frei, draußen regnete es. »Ich bleib dann einfach hier, okay?«, rief ich in die Stille und hielt die Luft an, um keine auch noch so leise Antwort zu überhören.

Schließlich zuckte ich die Achseln und inspizierte das Bad, wo ich mich über saubere Handtücher und heißes Wasser freute, das aus einem alten, aber blankpolierten Duschkopf in die Wanne spritzte. Die Tür ließ sich von innen abschließen, und so holte ich meinen Koffer, schlüpfte aus meinen nassen Sachen und kostete das heiße Prickeln auf der Haut lange aus, bis dichter Dampfnebel durch den kleinen Raum waberte. Dann bezog ich das Zimmer direkt nebenan. Das Bett duftete frisch bezogen, und trotz der altbackenen Einrichtung wirkte meine Umgebung gemütlich. Nur dass ich die Tür nicht abschließen konnte, beunruhigte mich. Ich stellte einen Stuhl direkt davor und verkantete ihn unter dem Griff. Hoffentlich würde ich wach werden, wenn jemand hereinkommen und über mich herfallen wollte.

Ich schloss mein Smartphone ans Ladegerät an und wartete einen Moment, um es zu starten. Weiterhin keine neuen Nachrichten. Auf meiner Unterlippe kauend wartete ich, bis das Display wieder schwarz wurde. Ich legte das Gerät weg, nur um es gleich darauf wieder an mich zu nehmen und eine Nachricht für Felix zu tippen: »Bist du noch wach?« Mein Finger schwebte über der Sendentaste. Statt sie anzutippen, löschte ich die Nachricht und schrieb: »Können wir noch einmal reden, bitte?« Auch diese Worte löschte ich aus. Er würde mir darauf doch nicht antworten. Vielleicht las er meine Nachrichten zusammen mit seinen Kumpels und machte sich darüber lustig. Andererseits hatte Felix mich einmal geliebt, hatte sich für mich entschieden und mir Geborgenheit geschenkt, die ich jetzt so dringend brauchte. Zumindest hatte ich daran geglaubt, dass seine Liebe echt gewesen war.

»Hey, Felix«, tippte ich. »Bin in ein verlassenes Hotel eingebrochen! Das wird eine abenteuerliche Nacht. Vielleicht willst du vorbeikommen?« Ehe ich mich anders entscheiden konnte, schickte ich die Nachricht ab und fühlte mich dabei total bescheuert. Er wusste genau, dass ich so etwas niemals machen würde. Ich war viel zu brav dafür. Das war ja das Problem. Trotzdem hoffte ich, damit seine Neugier und das Interesse an mir neu zu entfachen. Vielleicht bekamen unsere Beziehung und ein Zusammenleben doch noch eine Chance? Ich wartete auf seine Antwort und schlief schließlich ein.

Kapitel 2Vollmond

Als ich die Augen aufschlug, änderte sich das Schwarz um mich herum nur um eine winzige Nuance. Ich brauchte mehrere Sekunden, bevor sich langsam die Umrisse der Möbel und des Fensters aus der Finsternis hervorschälten. Was hatte mich aus dem Traum geholt? Ich lauschte angestrengt, vernahm aber nur meinen Atem und das Rauschen des Bluts in meinen Ohren. Oder hörte ich das Meer? Der Schlaf hielt mich noch halb umfangen. Ich wollte auch gar nicht richtig wach werden, also drehte ich mich auf die andere Seite, wälzte mich hin und her und träumte wirres Zeug.

Ein Ächzen und Knarren. Schritte auf dem Flur. Türen, die quietschend geöffnet und leise geschlossen wurden.

Plötzlich schien mir etwas hell ins Gesicht. Ich öffnete die Augen im Licht des Vollmonds, das durch die Fenster hereinflutete. Ich meinte, immer noch Geräusche zu hören, wo in dem leeren Hotel keine sein sollten.

Mit einem Ruck, der jegliche Müdigkeit in mir verjagte, fuhr ich hoch. Mehr noch als die Angst, überfallen zu werden, zerrte das schlechte Gewissen an meinem Magen, mir unbefugt Zutritt verschafft zu haben.

Aber als ich den Stuhl von der Tür zog und auf den Flur spähte, erwarteten mich weder Lichtschein noch weitere Geräusche. Nur Stille und nächtliche Kälte, die meine Beine emporkroch und mich frösteln ließ. Doch nur ein Traum?

Ich entschied, noch einmal vorsichtig nachzusehen und, falls ich allein im Hotel wäre, in der Küche ein Glas Leitungswasser zu trinken und meinem Strafregister noch Diebstahl hinzuzufügen, indem ich etwas zu essen suchte.

Da ich keinen Bademantel hatte, zog ich mir einen dicken Pullover über mein Nachthemd. Kälte zog durch das Hotel, als wäre irgendwo ein Fenster offen und alle Heizungen ausgestellt. Ich hatte mit Socken geschlafen und schlüpfte jetzt zusätzlich noch in ein paar Hausschuhe, die aussahen wie blaue Monsterfüße aus Plüsch. Felix fand sie furchtbar albern, ich mochte sie gern. Sie umgaben meine Füße wie ein schützender, flauschiger Kokon. Außerdem waren meine Straßenschuhe noch feucht.

Bevor ich das Zimmer verließ, ging ich zum Fenster, das nach hinten hinausging. Eine unversperrte Aussicht auf das schwarz wogende Meer bot sich mir. Die Gischt glitzerte im Mondlicht, und die Nacht funkelte sternenklar.

Ich beugte mich vor und legte meine Stirn an die Scheibe. So konnte ich eine Klippe hinunterschauen, an deren Fuß ein schmaler Sandstrand verlief, den man über einen steilen Pfad erreichen konnte.

Die Stufen knarrten, als ich die breite Treppe hinunter in die Halle stieg. Brannte Licht in der Küche? Unter der Tür schimmerte es hell. Entweder hatte ich die Lampe bei meinem Streifzug angelassen oder das Mondlicht spielte mir einen Streich.

Nun flackerte der Lichtstreifen, als bewegte sich jemand dahinter. Ich verhielt mich still und lauschte.

Da! Ein Klappern wie von Töpfen.

Meine Hände zitterten und krampften sich um das Treppengeländer. Im besten Fall waren die Besitzer gekommen und hätten Mitleid mit mir, im schlechtesten war ich nicht die einzige Einbrecherin hier, weit entfernt vom nächsten Haus. Da konnte ich schreien, so laut ich wollte.

Ein Klappern aus der Küche, dann senkte sich die Türklinke.

Panik! Weglaufen? Wohin? Nach draußen oder nach oben? Mein Herz klopfte wild, als der helle Spalt breiter und breiter wurde.

Zu spät. Wie versteinert blieb ich auf der Treppe stehen.

Eine Gestalt trat heraus. Eine Kerze erhellte ihr Antlitz, und ich schrie. Schon fixierten mich zwei leuchtende Augen und das Wesen setzte sich in Bewegung. Mit schnellen Schritten kam es auf mich zu.

»Nein!« Ich rannte die Stufen wieder hoch. Das Ding mit den rot leuchtenden Augen verfolgte mich. Ich stolperte und fiel. Schritte trampelten zu mir herauf. Ich schlug die Hände über den Kopf und schrie.

»Was ist, was ist?«

Ich schrie und schrie und schrie.

»He, Kleine, ist was passiert? Tut dir was weh?«

Ich verstummte. Die Stimme klang sanft und freundlich. Als ich einen Blick über die Schulter wagte, wäre ich beinahe wieder in einen Schreikrampf verfallen, aber mir fehlte der Atem.

Die Gestalt verzog den holzigen Mund zu einem Lächeln und legte mir eine riesige Hand auf die Schulter. »Keine Angst, Kleines. Wir Fänggen sind sehr freundliche Waldgeister. Ich bin Rauhrinda und führe hier den Haushalt.«

Mein Verstand begriff nur sehr langsam, was er gerade gehört hatte. Im Licht der Kerze hockte eine mit Rinden und Flechten bekleidete Frau, die am ganzen Körper behaart war. Dort, wo man sie sehen konnte, wirkte die Haut starr und hart wie Holz und der zu einem Lächeln verzogene Mund reichte von einem Ohr zum anderen. Ihr schwarzes Haar fiel ihr verfilzt bis weit über die Schultern und noch mehr Baumflechten hingen darin. Ihre Augen glühten dunkelrot, als könnte ich mich daran verbrennen, sollte ich ihnen zu nahe kommen.

»Rauhrinda? Die … Haushälterin?«

»Ja. Prima, dass du noch rechtzeitig gekommen bist!« Sie stand auf und zog mich mit sich. »Und jetzt schnell. Willst du unsere Gäste in dieser Aufmachung begrüßen?«

»Gäste?«

Mit einem lauten Pochen klopfte es an der Haustür.

»Oh, da sind sie schon!« Rauhrinda eilte die Treppe hinunter. Zitternd setzte ich mich auf die Stufe und umklammerte die Streben des Geländers, sodass meine Fingerknöchel weiß hervortraten.

Das Wesen namens Rauhrinda öffnete die Tür, und eine Horde dunkler Gestalten flutete herein, beladen mit Taschen und Koffern.

Ich schloss die Augen. Ich schlief noch. Trugbilder und Traumgeflecht, weiter nichts. So musste es sein.

»Willkommen«, hörte ich die Traumgestalt namens Rauhrinda sagen. »Wir kümmern uns sofort um euer Gepäck!«

Ich öffnete die Augen. Das Ding, das eine Fänggin sein sollte, sah die Treppe hinauf und stieß einen schrillen Pfiff aus. Nur wenige Herzschläge später knallte über mir eine Tür. Ich verrenkte mir den Hals und hörte ein monotones Plumpsen, lange bevor ich etwas sehen konnte. Dann fiel ein Schatten über die Stufen. Er kam die Treppe von der zweiten Etage herab.

Ich biss mir auf die Unterlippe. Ein Mann, noch größer als Rauhrinda. Seine Schritte hämmerten wie Faustschläge. Ich presste mich an das Geländer, als er an mir vorbei holperte. Sein Blick ging leer geradeaus und beachtete mich nicht. Er trug nur eine abgeschnittene Jeanshose, und seine Gestalt sah seltsam verbeult und grob aus.

»Keine Angst, das ist nur Gerd, unser Hausgolem«, rief die Fänggin zu mir hoch. »Gerd, bring das Gepäck auf die Zimmer, bitte!«

»Das ist die neue Hüterin?« Eine Stimme so dünn wie Glas erhob sich über dem Gemurmel der Gruselgestalten. Sie gehörte einer anmutigen Frau mit zarten Gliedern und so heller Haut, dass sie zu leuchten schien. Langes weißblondes Haar flutete bis zur schlanken Taille. Sie trat als Letzte ein und stellte ihre Reisetasche mit einem dumpfen Quatschen auf dem Boden ab. Sofort breitete sich eine Pfütze darum herum aus. Die hochgewachsene Frau trug nur ein dünnes Kleid, das wie Spinnweben um ihren Körper wehte. Sie schob eine Gestalt zur Seite, die ganz von einem schwarzen Pelzmantel verhüllt wurde und Gerd gerade mit krallenbesetzter Klaue ihren Koffer reichte.

»Tja, sieht ganz so aus«, antwortete Rauhrinda. »Möchtest du ein Zimmer, Gana?«

Die schöne Frau winkte ab. »Nein, ich werde bei meinen Verwandten vor der Küste wohnen. Ich wollte nur zuerst sehen, wer künftig auf das Hotel achten wird.« Sie stieg die Stufen zu mir herauf. Ihr helles Haar schimmerte feucht, und Tropfen perlten vom Saum ihres Kleides. »Ich beglückwünsche dich zu Elisabeths Erbe. Ich hoffe, du wirst ihm gerecht. Wie heißt du?«

»Nein, das ist ein Missverständnis«, stieß ich hervor. »Ich bin nur Marie!«

Die Frau lachte. Es klang wie kleine Glöckchen in meinen Ohren. »Wohl kaum nur.«

»Dass Marie rechtzeitig kam, ist ein Glück«, rief Rauhrinda dazwischen. »Hat sich vor ein paar Stunden erst hereingeschlichen. Der letzte Anwärter ist kurz vor knapp getürmt, aber eigentlich ist mir das ganz recht. Er war gänzlich ungeeignet.« Die Fänggin lachte mit einem Geräusch wie von brechenden Ästen. »Der feige Tropf hat sie wohl hergelockt, damit sie seinen Platz einnimmt, bevor der Vollmond das Band besiegeln konnte. Mit uns Dämonen hat sie allerdings noch keine Bekanntschaft gemacht.«

»Dämonen?«, wiederholte ich und versuchte das Gehörte zu begreifen. Der Typ an der Bushaltestelle hatte mir also doch eine Falle gestellt? Ich sollte seinen Platz einnehmen? Plötzlich begriff ich: Das musste eine Rollenspielparty sein, oder eine Art Grusel-Krimidinner in Kostümen.

Wieder das Glöckchenlachen. »Na ja. Sehr grob zusammengefasst sind wir Dämonen. Ich bin eine Gwragedd Annwn und wohne auf dem Grund des Meeres. Ich heiße Gana und war eine gute Freundin von Elisabeth.«

»Wer ist Elisabeth? Es tut mir wirklich leid, ich wollte nicht einbrechen, ich bin nur auf der Durchreise und habe ein Zimmer gebraucht. Ich gehöre gar nicht hierher. Natürlich kann ich für meinen Aufenthalt bezahlen.«

Die schöne Frau hob eine feine Augenbraue. »Warum solltest du uns bezahlen? Dir gehört das alles hier, und wir sind deine Gäste.« Sie deutete zum Fuß der Treppe, wo mich viele Augen musterten.

Ich schüttelte den Kopf. »Nein, nein.« Oder sollte das die Rolle sein, die ich spielen musste?

Sie lächelte mich an, während sie mich von oben bis unten musterte. »Ich denke, die Wahl ist gut, Rauhrinda.«

Das Stimmengewirr der Gestalten verstummte, und mir schoss ein Schauer über den Rücken. Ein Mann, der mir gerade mal bis zur Hüfte reichte, hob anklagend den Finger. Ich überlegte, ob er tatsächlich ein Kostüm trug oder ob er mit seinem feuerroten Bart und dem zerfurchten, finster dreinblickenden Gesicht, von Natur aus wirkte, als wäre er einem Märchen entsprungen. »Was heißt hier ›Wahl‹? Sie hat keinen Schimmer davon, was hier vor sich geht oder wo sie ist. Die ist ein schlechter Kompromiss und kann Elisabeth niemals ersetzen!« Von seiner Sorte gab es noch drei weitere Gestalten, die ihm haargenau glichen und zusammen aussahen wie eine Schlägerbande, die hier gleich alles kurz und klein hauen würde. Zumindest das, woran sie reichten. Alle vier trugen speckige braune Zipfelmützen. Also doch Kostüme. Aber dass sie alle so klein waren, irritierte mich. Ein Trick vielleicht und sie rutschten auf ihren Knien?

Ein Flüstern und Zischeln setzte ein, wurde aber von einer Handbewegung Ganas unterbrochen. »Rauhrinda?«

»Tja.« Die Baumfrau strich sich eine Moosflechte aus dem Gesicht. Ihre Augen glühten. »Es gab drei Bewerber, aber die waren nicht geeignet. Der erste ist schon nach wenigen Stunden abgehauen. Das Hotel entsprach wohl nicht seinem Geschmack. Der zweite war ein ziemlicher Hasenfuß, bekam es mit der Angst zu tun, da hatte er uns noch gar nicht richtig zu Gesicht bekommen. Glaubte, hier würde es spuken, und ist schnell wieder weg. Der dritte schien erst ganz vielversprechend, aber dann …« Rauhrinda zuckte die Achseln.

»Er hat dich gesehen?« Ganas Augenbrauen zogen sich zusammen. »Wie viel weiß er über uns?«

Rauhrinda nickte. »Natürlich hat er mich gesehen. Er war eine ganze Nacht und einen halben Tag hier und wirkte ganz patent. Ich habe mich ihm gezeigt und alles erklärt. Natürlich war er erst etwas verschreckt. Man wird ja nicht jeden Tag mit einem Hotel konfrontiert, in dem an jedem Vollmond dämonische Gäste anreisen, die bis zum nächsten Neumond bleiben und ausspannen wollen. Er schien seine Aufgaben und deren Bedeutung auch verstanden zu haben. Kam sich dabei etwas zu toll vor, nach meinem Geschmack. Reißaus hat er erst genommen, als er im Keller gewesen ist. Hat dabei sogar einen Schuh verloren.« Sie deutete Richtung Haustür, wo ein einzelner schwarzer Sneaker unter einem Garderobenständer lag.

Gana drehte sich um, und der dunkle Mann im Pelzmantel hob den Blick. Ich kniff die Augen zusammen, erkannte aber nur Schatten in seinem Gesicht, das von einer Art Sturmhaube mit Sonnenbrille oder so verborgen sein musste. Gana und er schienen einen Moment stumm Zwiesprache zu halten, dann nickte der Mann, klaubte den Sneaker vom Boden auf, hielt ihn sich einen Moment vor sein Gesicht, als würde er daran schnuppern, stellte ihn wieder weg und schlurfte zur Tür hinaus.

»Wie gesagt ist das Mädchen hier gerade erst angekommen und hat tatsächlich noch keine Einweisung bekommen. Aber sie sieht doch ganz vielversprechend aus.«

»Pah«, machte eine Ziege, die nur auf den Hinterhufen stand und ein rosa Tüllröckchen trug. Die Vorderhufe verschränkte sie vor ihrer Brust. Sie schüttelte den Kopf und ließ damit eine lange Feder wippen, die an einem breitkrempigen Hut auf ihrem Kopf steckte. »Rauhrinda, das kann doch nicht dein Ernst sein! Du willst mir diesen Haufen Geschlotter und Jammer als neue Hüterin verkaufen? Weiß sie überhaupt, was richtiger Kundenservice bedeutet?«

»Und wir sind hier zur Kur!«, meldete sich ein anderer zipfelbemützter Krawallbruder zu Wort. »Wir haben einen strengen Anwendungsplan!« Er fuhr mit der Hand durch die Luft, um nach einem Glühwürmchen zu schlagen, das ihm um den Kopf schwirrte. Nur war das Glühwürmchen wesentlich größer und sah eher aus wie eine blaue Flamme. Sein Licht erinnerte mich an die Außenbeleuchtung. Die Flamme wich seiner Hand aus und hielt am Fuß der Treppe einen Meter über dem Boden inne. Ich rieb mir die Augen. Wie war es möglich, dass die Flamme über den Stufen schwebte? Die Haare auf meinen Armen stellten sich auf. Wie bekamen diese Rollenspieler das alles so täuschend echt hin? Das musste doch ein Traum sein.

»Ruhig! Seht ihr nicht, wie verstört das Kind ist!« Rauhrinda kam die Treppe herauf und setzte sich neben mich auf die Stufe. Ich wich zurück, aber sie legte mir den Arm um die Schultern und zog mich an sich. Ihr Arm war so rau wie ein Ast, und ich fühlte mich, als lehnte ich am Stamm eines haarigen Baumes, der nach Harz und Putzmitteln roch. »Irgendwie ähnelt sie Elli, findet ihr nicht?«

Die Ziege stieß einen meckernden Ruf aus. »Jämmerliches Menschlein!«, zischte sie.

Ich legte die Hände vors Gesicht. Ein Traum, das musste ein Traum sein, in dem Felix als Ziege auftauchte und mir all die gemeinen Dinge an den Kopf warf, die mir bisher nur seine Blicke verraten hatten. Aber warum trug Felix ein rosa Tüllröckchen? Das hatte etwas Verstörendes an sich.

»Sie wird sich schon einfinden. Jetzt ist sie hier. Nicht wahr, Marie?«

»Ja, ja, sicher.« Ich stöhnte. Wenn ich den Dämonen recht gab, würde ich vielleicht schneller aufwachen. Und wenn es sich doch um ein Rollenspiel handelte, tat ich einfach so, als gehörte ich dazu, und machte mich bei nächster Gelegenheit davon.

Die Ziege schnalzte mir der Zunge.

Rauhrinda nickte. »Das denke ich auch. Claude wird sie bestimmt auch gefallen!«

»Wer ist Claude? Auch ein Dämon?«

»Ein Drache.«

»Nun denn.« Gana reichte mir die Hand. »Da rechtzeitig eine neue Hüterin anwesend ist, können wir unseren Urlaub wie üblich antreten. Nur eine Formalität noch.«

In einem schwachen Aufwallen von Zweifeln schüttelte ich den Kopf. »Aber ich bin nur auf der Durchreise.«

Die tiefblauen Augen der Frau packten meinen Geist, und ihr Blick drang in meinen Kopf ein wie eine Welle, die vor einer Klippe bricht. »Ihr Menschen seid immer nur auf der Durchreise.« Sie hielt weiterhin die Hand nach mir ausgestreckt und nickte mir auffordernd zu. Automatisch wollte ich sie nehmen, aber Gana zog ihre Hand zurück. »Nein, Marie! Deine Linke!«

Gehorsam reichte ich ihr meine linke Hand, ohne auch nur einen Herzschlag darüber nachzudenken. Sie umschloss sie mit kühlen, zarten Fingern. Ich erwiderte ihren Händedruck nur leicht, aus Angst, ihre Knochen könnten wie Glas zersplittern. Aber dann verstärkte sie den Druck und zog mich näher zu sich heran.

»Na, besser als nichts«, meckerte die Ziege. Ich wollte zu ihr schauen, aber Ganas Blick hielt mich fest.

»Zwischen Wäldern, Meer, Himmel und Gestein soll ein Mensch stets der Mittler sein«, fluteten ihre Worte durch meinen Geist. Sie spülten mich mit sich fort. Ich schwankte, kämpfte gegen den aufsteigenden Schwindel. Ganas Hand wurde zu meinem Anker, der mich auf den Beinen hielt. Dafür wurde mir übel. »Der Vollmond verbindet, was bei Neumond verschwindet.«

»Ja, okay«, presste ich hervor. »Ich will jetzt ins Bett.«

Gana lächelte und gab mich frei.

»Ich zeige euch gleich eure Zimmer, meine Lieben, aber Marie muss das hier alles erst einmal verarbeiten«, schnarrte Rauhrinda. Allgemeines Gewusel setzte ein.

Gana nickte mir noch einmal freundlich zu und wandte sich dann ab. »Wir unterhalten uns später, Marie.«

Ich ging rückwärts die Treppe hinauf, dann eilte ich in mein Zimmer.

»Coole Schluppen übrigens!«, rief mir jemand hinterher. Ich knallte meine Zimmertür zu und kroch unter die Bettdecke. Fest presste ich die Lider aufeinander und wartete, dass sich der Traum hinwegheben würde. Sobald ich wach war, musste ich aus diesem seltsamen alten Kasten verschwinden!

Schritte auf dem Flur. Türen, die quietschend geöffnet und leise geschlossen wurden.

Der Mond wanderte vorbei. Dunkelheit umfing mich.

Kapitel 3Spuren im Staub

Am nächsten Morgen erwachte ich müde und fühlte mich wie gerädert. Die Sonne kämpfte sich mühsam durch graue Wolkenschleier und stand schon ein gutes Stück am Himmel. So lange hatte ich nicht im Bett liegen wollen.

Ich stand auf und bemerkte überrascht, dass ich meinen Pulli über dem Nachthemd trug.

In meinem blauen Monsterschluppen ging ich nach unten, um etwas zu trinken und etwas Essbares zu suchen. Dann würde ich so schnell wie möglich verschwinden. Die Erinnerung an meinen seltsamen Traum machte mich nervös. Außerdem wollte ich nicht beim Hausfriedensbruch erwischt werden.

Mein Magen knurrte. Mir fiel nicht ein, wann ich zuletzt etwas gegessen hatte. Vielleicht fand ich Müsli oder Knäckebrot in den Schränken. Ein heißer Tee wäre auch toll. Aber als ich hinunter in die Halle kam, hörte mein Magen schlagartig auf zu knurren und zog sich zu einem verkrampften Klumpen zusammen. Auf dem Boden der Halle klebten blutige Fußspuren. Sie führten von der geschlossenen Haustür quer durch die Halle und bogen dann in die Richtung ab, in der ich gestern Abend das Esszimmer entdeckt hatte. Ich schaute an mir selbst hinab, überlegte kurz, ob das meine eigenen Füße verursacht haben könnten, die ich auf dem Marsch die Landstraße entlang vielleicht blutig gelaufen hatte. Aber das hätte ich wohl längst bemerkt.

Ich folgte den Spuren ins Esszimmer. Die Tür stand offen. Tief Luft holend ging ich hinein.

Ein pechschwarzer Bär saß auf einem der Stühle. Allerdings besaß er menschliche Waden und Füße, die unter dem Tisch baumelten. Gerade bestrich er sich ein Brötchen mit Erdbeermarmelade. Der Mann im Pelzmantel aus meinem Traum! Blut tropfte von seinen nackten Füßen auf den Teppich.

Seltsamerweise schrie ich nicht, fühlte keine Angst. Mir war eher taub zumute, als läge eine gnädige Decke über meinen Nerven.

»Pfui, Blutschink!« Die Baumfrau kam mit einem Tablett herein. Eine Silberkanne, aus der es dampfte, ein Zuckertopf und ein Milchkännchen standen darauf. Schnell machte ich ihr Platz.

»Du sollst im Haus doch Pantoffeln tragen!«, keifte sie.

Ich schloss die Augen und zählte langsam bis zehn, aber als ich sie wieder öffnete, saß der Bär immer noch am Tisch.

»Setz dich, Marie, und frühstücke mit uns!« Das Wesen, dass sich in meinem Traum als Rauhrinda vorgestellt hatte, gab mir einen sanften Stoß zu einem der Stühle, und ich setzte mich dem Halb-Mann-halb-Bär gegenüber.

Das Bärengesicht hob sich kurz. Die dunklen Augen konnte ich inmitten seines pechschwarzen Fells nur erkennen, weil sich das Licht darin spiegelte. Er grummelte und streckte eine Klaue mit messerscharfen Krallen in meine Richtung aus. Ich drückte mich an die Rückenlehne.

»Er will die Zuckerdose«, übersetzte Rauhrinda und rauschte schon wieder hinaus. Mit zitternden Händen schob ich sie zu ihm. Er nahm sie und nuschelte etwas, das ich nicht verstand. Dann ignorierte er mich. Als er den Porzellandeckel mit einer Kralle anhob, glitzerte der Zucker blau.

»Komm sofort raus da, Irrlicht!«, schimpfte Rauhrinda, die mit einem neuen Korb voller Brötchen und einem Handtuch über dem Arm hereinkam. Die Fänggin wedelte mit der freien Hand durch die Luft, als schlüge sie nach einer Fliege. Aber das Irrlicht erwischte sie nicht. Die blaue Flamme erlosch, um an einer ganz anderen Stelle im Raum wieder aufzutauchen.

Rauhrinda legte mir ein Brötchen auf den Teller und breitete dann das Handtuch unter den Füßen des Blutschinks aus. Sofort färbte sich das weiße Frottee rot von Blut.

»Was hat er?«, fragte ich sie.

»Wer?«

»Na, er. Er blutet.«

»Natürlich blutet er.«

»Aber warum?«

Ich versuchte aus Rauhrindas starren Gesichtszügen herauszulesen, was sie dachte. Sie wirkte, als verstünde sie meine Frage nicht. »Er ist ein Blutschink«, sagte sie, und ich ließ es bei dieser Antwort bewenden.

»Schön, dass du jetzt da bist und dich um das Hotel kümmerst! Dämonen im Urlaub können anstrengend sein. Aber du wirst dich bestimmt schnell bei uns einfinden. Den Haushalt übernehme ich für dich, das habe ich Elisabeth auch abgenommen. Die Küche ist ebenfalls mein Revier, da mischst du dich bitte nicht ein! Mit den Dämonen und dem ganzen Menschenkram wirst du genug zu tun haben.«

Ich fühlte mich wie vor den Kopf geschlagen. Irgendwie benebelt.

Rauhrinda setzte sich auf den Stuhl neben meinem und goss mir Tee ein.

»Dämonen machen Urlaub?«

»Ja, sie fühlen sich hier recht wohl«, bestätigte die Fänggin. »Menschen dagegen nicht. Elli hatte immer Probleme die Zimmer zu vermieten. Als eines Tages die ersten Dämonen kamen, war sie vermutlich so baff wie du gestern. Aber sie verstand, wie wichtig dieser Ort ist, und nahm ihre Aufgabe an.« Sie lächelte und ihre Mundwinkel knarrten. Einen Moment wirkte sie abwesend, als würde sie in Erinnerungen schwelgen. »Elisabeth war etwas ganz Besonderes!« Ein Ruck ging durch ihren Körper. »Du wirst das schon gut machen, Kleines.«

»Hm.« Ich sah aus dem Fenster. Die Sonne versteckte sich hinter dünnen Wolkenschleiern. Vielleicht sollte ich akzeptieren, dass ich den Bezug zur Realität verlor und mich in die neue Situation hineinfallen lassen? »Also die eigentliche Besitzerin ist gestorben?«

Rauhrinda nickte, und ihre Augen bekamen einen glasigen Schimmer. »Ja. Leider ist euch Menschen viel weniger Zeit auf Erden gewährt als uns. Ellis Zeit war aufgebraucht.«

Plötzlich dachte ich an die ersten Tage nach Omas Tod und presste die Lippen aufeinander. Stumm saßen wir uns gegenüber.

Ehe die Trauer in mir hochsteigen konnte, bemerkte ich aus dem Augenwinkel, dass sich das Irrlicht wieder im offenen Zuckertopf rekelte, und ich musste meine Mundwinkel zwingen, unten zu bleiben. Verrückt zu werden fühlte sich überraschend lustig an und verdrängte meinen realen Schmerz.

»Schlafen Irrlichter nicht am Tag?«, fragte ich Rauhrinda.

Sie wischte sich über die Augen. »Warum sollten sie?«

»Na ja.« Ich rührte in meinem Tee. »Sie leuchten doch nachts, um Wanderer in die Irre zu leiten.«

»Ach so.« Rauhrinda reckte sich und ihre Arme knackten. »Sie schlafen am liebsten nachts. Aber sie arbeiten im Schichtdienst, mal nachts und mal tagsüber. Wenn du am Tage etwas zu sehen glaubst, was, kurz bevor dein Auge es richtig erfassen kann, schon wieder verschwunden ist, war es ein Irrlicht. Wenn du verabredet bist und glaubst, noch viel Zeit zu haben, und plötzlich bist du spät dran, dann war das auch ein Irrlicht. Aber die Königsdisziplin bei den Irrlichtern sind Déjà-vus!«

»Äh, Déjà-vus?«

Rauhrinda nickte. »Na, wenn du plötzlich bei dir denkst: Nanu, das habe ich doch genauso schon einmal erlebt oder geträumt. Oder wenn jemand etwas sagt und du meinst, er hätte das schon einmal in genau so einer Situation gesagt – dann hat ein Irrlicht verdammt gute Arbeit geleistet und dir eine Erinnerungstäuschung verpasst.

Und nun komm aus dem Zuckertopf raus, ich bin nicht blind!«

Ertappt, erlosch das Irrlicht und blieb verschwunden.

»Solange es nicht alle Brötchen wegfuttert!«

Gleichzeitig blickten Rauhrinda und ich zur Tür, wo die Ziege mit verschränkten Armen stand und mit dem Huf in regelmäßigen Abständen auf den Boden trommelte. Sie trug wieder Tüllrock und Federhut.

Rauhrinda seufzte. »Einen schönen guten Morgen, wünsche ich dir! Setz dich doch. Was magst du zum Frühstück?«

Der Blutschink langte über den Tisch und zog das Marmeladenglas näher zu sich heran.

»Ich mag deinen Erdbeermatsch nicht, keine Sorge!« Die Ziege ließ sich auf einem Stuhl nieder und band sich eine Serviette um den Hals. »Schokoladeneis!«

»Zum Frühstück?« Ich zog eine Augenbraue hoch.

Sie schenkte mir einen verachtenden Seitenblick und wandte sich dann wieder Rauhrinda zu. »Schokoladeneis!«

»Wie du magst.« Die Fänggin verschwand in der Küche.

Während ich an meinem Tee nippte, schwebte das Irrlicht an mir vorbei über den Tisch, auf die Zuckerdose zu.

»Wirst du wohl!«, rief Rauhrinda, die gerade zurückkam, und das Irrlicht sauste davon.

»Tut mir leid, liebe Ziege, aber wir haben kein Schokoladeneis mehr. Nur noch Vanille.«

Die Ziege verschränkte die Arme vor der Brust und schmollte.

»Ich weiß auch nicht, wer das wieder gegessen hat!«, beschwichtigte Rauhrinda. »Gestern war noch ein ganzer Karton im Eisfach! Jetzt ist er futsch! Ich rufe gleich beim Lieferservice an. Ich muss ohnehin die Bestellung für diese Woche machen. Ach ja, Marie, die Rechnung vom Supermarkt müsstest du die Tage begleichen. Sie beliefern uns sonst nicht mehr.«

Ich wollte weder Rechnungen begleichen noch länger als nötig in diesem Horrorhotel bleiben. Egal ob Realität oder Halluzination, ich würde verschwinden.

Das Schnaufen der Ziege ging in einem plötzlichen Tumult unter, den die kleinen Männlein erzeugten, als sie in den Frühstücksraum fluteten.

Sabbelnd und lamentierend stampften sie herein, als wollten sie mit dem Lärm ihre geringe Größe wieder wettmachen. Da sie sich mir alle gleichzeitig vorstellten, hörte ich nur einen Namen heraus: Robert. Sie erklärten, dass sie zum Stillen Volk gehörten und mit den Wichteln verwandt waren. Dafür, dass sie sich als Stilles Volk bezeichneten, machten sie viel Lärm.

»Ich … äh, muss auch noch auspacken.« Mit einem großen Schritt über die blutigen Fußabdrücke des Blutschinks, die den Teppich besudelten, ergriff ich die Flucht. Bevor ich das Esszimmer verließ, streifte ich meine Monsterpuschen ab und stellte sie ihm an den Stuhl. »Hier, für dich.«

In der Halle atmete ich tief ein und aus. Ich musste Ruhe bewahren, meine Sachen holen und aus diesem verrückten Schuppen verschwinden.

Ich lief die Treppe hoch, raffte alles zusammen und stolperte mit dem Trolley hinter mir zurück in die Halle. Geklapper und Geschwätz aus dem Esszimmer waren verstummt, aber ich wollte um keinen Preis nachsehen, ob sich meine Halluzinationen verflüchtigt hatten. Ich riss die Haustür auf, einmal mehr auf der Flucht.

Feine Tropfen perlten aus den letzten Wolkenfetzen des nächtlichen Gewitters. Sofort fror ich in meinen klammen Klamotten und der durchweichten Jacke.

Gerade als ich die Stufen hinuntereilte, fuhr ein Wagen den Weg hinauf. Er hielt seitlich vor dem kleinen Holzzaun und hupte zweimal. Unschlüssig blieb ich stehen. Niemand stieg aus. Der Motor lief weiter. Für einen kurzen Moment dachte ich, Felix wäre gekommen, um mich abzuholen, und eine warme Welle schwappte durch mein Herz, bevor sie an der rauen Klippe der Erkenntnis brach. Das konnte nicht Felix sein, er hatte sich nicht gemeldet und wusste gar nicht, wo ich war. Viel eher war das ein Hotelgast, denn die Besitzer würden vermutlich nicht hupen.

Als der Wagen noch einmal etwas länger und eindringlicher hupte, ließ ich den Koffer stehen und lief hin. Verstecken konnte ich mich ohnehin nicht mehr. Die Scheibe an der Fahrerseite wurde heruntergefahren, und ein schlanker Arm winkte mich heran. Goldene Armreife klimperten, als ich um den Wagen herumlief. »Wo ist denn Herr Obermayer?«

Ich beugte mich etwas herunter, um in den Wagen zu schauen. Eine junge Frau saß darin. Trotz des kühlen Wetters trug sie nur ein leichtes Kleid und auffälligen Schmuck dazu. Ihre Haare lagen in kompliziert geflochtenen Zöpfen um ihren Kopf, und ihr Gesicht bedeckte eine so dicke Schicht Make-up, als wäre sie gerade aus einer Modezeitschrift herausgehopst.

Ich dagegen stand im Regen, hatte ungekämmtes Haar und verquollene Augen. »Wer soll das sein?«

Sie seufzte theatralisch. »Mein Name ist Weiland.« Sie reichte mir eine Hand mit golden lackierten Fingernägeln. »Ich bin die Assistentin von Herrn Gerling, dem Notar der Verblichenen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht aussteige.« Sie deutete in den Himmel. »Ich bin noch verabredet und meine Haare … Sie verstehen schon.« Sie lachte hell.

Ich schniefte. »Klar.«

»Und Sie sind?«

»Marie Mai«, antwortete ich und verstand überhaupt nichts.