10,99 €

Mehr erfahren.

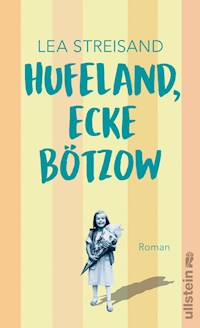

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Wer Lea Streisands Roman liest, will am liebsten sofort wieder Kind sein." Maxim Leo "England und Amerika sind wie die DDR und die BRD", weiß Rico – nur, dass zwischen den deutschen Staaten eine Mauer sei, zwischen den anderen die Ostsee. Franzi ist von den einfachen Weltdeutungen des besserwisserischen Nachbarjungen ebenso begeistert wie vom real existierenden Sozialismus, dem sie in der Schule begegnet. Endlich etwas, was ihr Halt gibt, jenseits der ironischen Bemerkungen der Eltern, die einem doch nie alles erzählen, sich über ihre abendlichen Geheimtreffen in der Küche stets in Schweigen hüllen. Erzählen ist sowieso ein Problem. Wem darf man was sagen? Franzi und ihre Freunde verstehen es nicht, und so versuchen sie, von der Teppichstange eines Ostberliner Hinterhofs aus, die Welt auf ihre Weise zu erkunden. Doch dann fällt die Mauer, und alle Gewissheiten stürzen wie Kartenhäuser zusammen. Bis sich am Ende sogar Freundschaften als Trugschluss erweisen. Sehr lebendig und irrsinnig komisch erzählt Lea Streisand von einer kleinen Welt, in die plötzlich die große Geschichte einbricht. 30 Jahre Mauerfall – ein Roman, der den Kindern der Wendezeit eine Stimme gibt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Hufeland, Ecke Bötzow

Die Autorin

Lea Streisand, geboren 1979 in Berlin, studierte Neuere deutsche Literatur und Skandinavistik. Sie schreibt für die »taz« und die »Berliner Zeitung« und hat eine wöchentliche Hörkolumne auf Radio Eins. Im Herbst 2016 erschien bei Ullstein ihr erster Roman »Im Sommer wieder Fahrrad«, außerdem sind Streisands Radiokolumnen im Ullstein Taschenbuch lieferbar: »War schön jewesen. Geschichten aus der großen Stadt.«

Das Buch

»England und Amerika sind wie die DDR und die BRD«, weiß Rico – nur, dass zwischen den deutschen Staaten eine Mauer sei, zwischen den anderen die Ostsee. Franzi ist von den einfachen Weltdeutungen des besserwisserischen Nachbarjungen ebenso begeistert wie vom real existierenden Sozialismus, dem sie in der Schule begegnet. Endlich etwas, was ihr Halt gibt, jenseits der ironischen Bemerkungen der Eltern, die einem doch nie alles erzählen, sich über ihre abendlichen Geheimtreffen in der Küche stets in Schweigen hüllen. Erzählen ist sowieso ein Problem. Wem darf man was sagen? Franzi und ihre Freunde verstehen es nicht, und so versuchen sie, von der Teppichstange eines Ostberliner Hinterhofs aus, die Welt auf ihre Weise zu erkunden. Doch dann kommt die Wende, und es gelten neue Spielregeln.

Lea Streisand

Hufeland, Ecke Bötzow

Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

© 2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: Cornelia Niere, MünchenUmschlagabbildung: privatE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-8437-2169-1

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Die Autorin / Das Buch

Titelseite

Impressum

Der Umzug

Die Straße

Der Ernst des Lebens

Annabel

England, Amerika, Tschernobyl und die Hochzeit

Pioniere, voran!

Matti

Heldensuche

Echte Väter

Serpentinen

Blutsbrüder

Magda und die Kapitalisten

Historische Ereignisse

Mauerfall

Die Wahl

Friedenstaube

Fremde Sprachen

Der Obdachlose auf dem Dachboden

Westler

Zwei Systeme

Blumenkränze

Krönung light

Liebe

Ekel

Welten

Grenzen

Walpurgisnacht

Schornsteine

Topografien des Horrors

Schuld

Nach Paris!

Ende des Märchens

Danke

Quellennachweis

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Der Umzug

Widmung

Für Hugo

Der Ernst des Lebens

»Hurra, morgen fängt der Ernst des Lebens an!«, jubelte ich am Vorabend meiner Einschulung in den Himmel über Berlin, während ich im Schweinebammel von unserer Teppichstange hing.

Rico saß auf dem Zaun in der Hofmitte, tippte sich mit dem Finger gegen die Stirn und murmelte: »Die hatn Vogel.« Er fand Schule nur toll, wenn er damit prahlen konnte.

Es gab zwei Schulen im Bötzowviertel, die 31. und die 32. Polytechnische Oberschule, kurz: POS. Die Hufelandstraße war die Grenze. Alle Kinder, die auf der Seite mit den ungeraden Hausnummern wohnten oder in den Straßen dahinter, gingen auf die 31. in der Pasteurstraße; Rico (und bald auch ich), von der rechten Seite mit den geraden Nummern, ging auf die 32. in der Bötzowstraße. Sie lag auf halbem Weg zum Kino. In direkter Nachbarschaft zur Eisdiele. Ein Traum.

Auch meine Einschulung war ein Fest. Ich trug ein Kleid aus weißer Baumwolle, das sich aufblähte, wenn ich mich drehte. An meinen Füßen blitzten neue weiße Spangenschuhe, und selbst in meinem Haar glitzerte eine Spange.

Die Zeremonie fand in der Aula statt, einem riesigen Raum mit Fenstern von der Decke bis zum Boden, der auch als Speisesaal diente und dem der Duft von Kartoffelsuppe nie ganz auszutreiben war. Unzählige Stuhlreihen waren aufgebaut und ganz vorn ein Podest. Wir Einschulungskinder durften allein in den ersten beiden Reihen sitzen, ohne Eltern, weil wir die Hauptpersonen waren. Links neben mir saß ein blonder Junge mit raspelkurzen Haaren und Brille, der unentwegt mit den Beinen schlenkerte, zu meiner Rechten starrte ein Mädchen, das in seinen rosafarbenen Rüschen und der riesigen Schleife im Haar aussah wie eine Puppe, konzentriert ins Leere und murmelte Zahlen vor sich hin. »Eins, zwei, sechs, fünf, sieben …«

»Was machst du?«, fragte ich neugierig.

»Ich übe«, gab das Puppenmädchen zurück. »Für den Test gleich. Ob sie uns nehmen.«

Ein kalter Schauer überlief mich von der Haarspange oben bis zu den Spangenschuhen unten. Niemand hatte mir etwas von einem Test gesagt. Hatte Rico es absichtlich verschwiegen, damit ich durchfiel und nicht eingeschult werden konnte? Damit er für immer Bestimmer blieb?

Ich hatte doch die Vorschule besucht. Eine ganze Woche lang, um auszuprobieren, ob ich schulreif war. Ich war überreif. Ununterbrochen hatte ich mich gemeldet und jede Frage beantwortet, bis die Lehrerin meinte, ich müsse die anderen Kinder auch einmal zu Wort kommen lassen.

»Aber wenn sie es doch nicht wissen!«, erwiderte ich.

»Vielleicht wissen sie es ja doch«, sagte die Lehrerin. »Sie müssen nur noch ein bisschen nachdenken.«

»Und was soll ich machen, während die nachdenken?«, fragte ich beleidigt.

»Du kannst dich in Geduld üben«, sagte die Lehrerin.

Würde ich noch eine Antwort wissen, wenn sie mich jetzt testeten? Oder würde ich mich total blamieren, und ein anderes Kind dürfte die Zuckertüte nach Hause tragen, die ich hinter dem Rücken meines Vaters erspäht hatte?

Der Junge links von mir schlenkerte jetzt stärker mit den Beinen. Richtig gut in Geduld üben schien der auch nicht zu sein. Ich stupste ihn an. »Du. Hör mal auf damit. Das macht mich ganz kribbelig.«

»Geht nicht«, murmelte er und schlenkerte noch doller. »Das machen meine Beine von allein. Sie wollen wegrennen. Ich kann nur sitzen bleiben und aufpassen, dass sie nicht den Boden berühren. Ich heiße Matti, übrigens.«

»Ich heiße Franzi«, sagte ich. »Und wie heißt du?«, wandte ich mich an das Zahlenmädchen.

»Drei, fünf, vier, Cindy«, sagte sie.

Matti lachte hell. »Wie R2D2. Bist du ein Roboter?«

Cindy wollte etwas erwidern, da wurde es plötzlich still im Saal. Ein Mann im Anzug schob seinen Bauch auf die Bühne.

»Das ist Erich Honecker«, flüsterte Matti.

»Bist du sicher?«, flüsterte ich unsicher zurück. »Er sieht ganz anders aus als auf dem Bild.« Ich deutete auf das gerahmte Abbild unseres Staatsratsvorsitzenden, der in blassen Farben von der Wand auf uns niederblickte.

»Vielleicht hat er zugenommen«, flüsterte Matti.

Ich kicherte. Cindy zischte, wir sollten ruhig sein.

Mit umständlichen Bewegungen setzte Erich Honecker sich eine Brille auf die Nase. Dann hielt er eine Rede. Er sprach sehr wichtige Dinge. Man hörte es an der Betonung. Danach traten zwei Dutzend Kinder auf die Bühne.

Ich wurde ganz zappelig. »Die werden nicht getestet«, flüsterte ich. »Das ist ein Chor!«

Mit ehrfürchtigem Staunen lauschten wir den Pionieren, wie sie die Straße besangen, die ins Morgenlicht hineinführte.

»Cool«, murmelte Matti, »wie ein Cowboy, der in den Sonnenuntergang reitet.«

Ich stieß ihn strafend in die Seite.

Meine Klassenlehrerin hieß Frau Reinicke, sie war gütig, freundlich und streng. Ich liebte sie sehr, und es tat mir wirklich leid, sie jeden Tag aufs Neue zu enttäuschen. Denn ich kam immer zu spät.

»Franzi! Beeil dich, du kommst schon wieder zu spät!«, brüllte Rico, wenn er morgens an unserer Wohnungstür vorbei die Treppe hinunterstürmte.

»Setz dich einfach hin, Franzi«, sagte Frau Reinicke nur, wenn ich wieder mit zehn Minuten Verspätung ins Klassenzimmer stolperte.

»Und? Kannst du schon lesen?«, fragte mich Rico nach meiner ersten Schulwoche in gehässigem Ton. Ich hatte mich seit dem Tag der Einschulung nicht auf dem Hof blicken lassen, weil ich in meinem Zimmer saß und Hausaufgaben machte.

Gleich zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde hatte ich mich gemeldet und erkundigt, wann wir denn lesen lernen würden. Frau Reinicke hatte geantwortet, wenn ich schön aufpasste und meine Schularbeiten fleißig besorgte, werde es nicht lange dauern. Am Nachmittag hatte ich prompt meine ganze Familie an der Einschulungskaffeetafel warten lassen, weil ich unbedingt zuerst meinen Stundenplan in mein neues apfelsinenfarbenes Hausaufgabenheft einkleben wollte. Meine erste Hausaufgabe.

Nach einer Woche konnte ich trotzdem noch nicht lesen.

Weil ich mir aber vor Rico keine Blöße geben wollte, verfiel ich auf eine List.

»Klar!«, log ich. »Soll ich es dir beweisen?«

Zusammen stiegen wir die Treppen hoch zu unserer Wohnung und gingen in mein Zimmer.

»Welches Buch soll ich dir vorlesen?«, fragte ich großspurig und ließ die Finger über die bunten Einbände im Bücherregal gleiten. Rico dachte angestrengt nach, aber ehe er etwas erwidern konnte, rief ich: »Hier! Peter und der Wolf.« Ich zog ein schwarzes quadratisches Buch aus dem Regal.

»Peter und der Wolf«, las ich, »ein musikalisches Märchen für Kinder. Es spielen mit: Da Vogl.«

»Warum sprichst du denn so komisch?«, fragte Rico misstrauisch.

»Das muss so«, erklärte ich. »So geht die Geschichte.«

Peter und der Wolf war ein Kindermusikhörspiel. Der Erzähler auf der Schallplatte hieß Rolf Ludwig. Er sächselte. Deswegen sächselte ich jetzt auch. Der Roller geriet zwischen die Gehwegplatten. Ich las, die Geschichte rollte, es war wunderbar.

Rico schaute mir eine ganze Weile mit sichtlicher Faszination zu. Dann stellte er sich neben mich. Er wollte die Bilder sehen. Genau an der Stelle, wo der Wolf die Ente fressen will, ziemlich in der Mitte, unterbrach er mich plötzlich: »Moment mal … Du lügst! Du kannst überhaupt nicht lesen! Du hast nicht ein einziges Mal umgeblättert!«

Ich sah das Buch vor mir und erstarrte. Ich hatte mich so auf die Rollerfahrt des Geschichtenerzählens konzentriert, dass ich meine Performance vernachlässigt hatte, das Umblättern, das doch unbedingt zum Vorlesen dazugehört. Ich war immer noch auf der ersten Seite.

Dabei hatte ich meine Mutter oft beobachtet. Die Augen bewegten sich beim Vorlesen kaum, huschten immer nur flackernd hin und her. Manchmal wurden sie größer, wenn jemand in der Geschichte staunte oder Angst hatte; manchmal verengten sie sich zu Schlitzen, wenn jemand Böses sprach. Und am Ende einer Seite setzte sich die kleine Bewegung mit der Hand in der geräuschvollen Bewegung des Papiers fort. Wie ein Flügelschlag kurbelte sie den Fortgang der Geschichte an. Beim Umblättern konnte man sehen, wie viel Geschichte schon gelesen, wie viel noch übrig war. Und nun hatte ich diesen wichtigen Part vor lauter Konzentration einfach vergessen. Weshalb Rico entschied, dass er bis auf Weiteres der Bestimmer bleiben würde.

Annabel

Meine Banknachbarin in der Schule hieß Annabel. Sie war ein winzig kleines Mädchen, dünn wie ein Blatt Papier mit dicken, langen schwarzen Haaren, die ihr bis zur Hüfte reichten.

Sie trug eine Latzhose mit Flicken an den Knien. Ein breiter Cordrand unten verlängerte die zu kurz gewordenen Hosenbeine. Die Hose war aus dem Westen, das sah ich auf den ersten Blick. Annabel wohnte ebenfalls in der Hufelandstraße, Hausnummer 6, fast Ecke Greifswalder, im Hochparterre, genau gegenüber der Zoohandlung, dem schönsten Geschäft der Straße, in dessen Schaufenster Hamster, Meerschweinchen und Kaninchen durch Sägespäne wuselten.

Annabel besaß zwei Wellensittiche namens Rosa und Karl, die waren zahm und legten manchmal Eier. Wenn einer der beiden Schnupfen hatte, stellte Annabel eine Rotlichtlampe vor den Käfig und gab ihnen Kamillentee zu trinken.

Ich hatte nicht einmal geahnt, dass Vögel überhaupt Schnupfen haben konnten. »Ich dachte, dazu braucht man Nasen«, sagte ich.

»Wellensittiche haben Nasen!«, erwiderte Annabel streng. Woraufhin ich beschämt nickte und die Hände hinterm Rücken verschränkte.

Wenn ich nach der Schule mit zu Annabel ging, wechselten wir vor ihrer Haustür oft noch einmal die Straßenseite, um der Zoohandlung einen Besuch abzustatten. Normalerweise konnten wir Kinder das Schaufenster nur von außen bewundern. Wir hinterließen Fettflecken auf der Fensterscheibe, bis der Zoohändler uns fortjagte – in den Laden hinein durfte nämlich nur, wer etwas kaufte. Weshalb Annabel doppelt gesegnet war: Sie nannte nicht nur Wellensittiche ihr Eigen, die gefüttert und mit Vogelsand versorgt werden mussten, ihre Mutter hatte außerdem ein Aquarium. Und um Aquarienbesitzer scharten sich alle, weil die fast täglich eine Tüte frische Wasserflöhe für ihre Fische brauchten. Lebendfutter. Der dicke Zoohändler krempelte dafür den rechten Ärmel seines blauen Arbeitskittels hoch und tauchte seinen haarigen Unterarm todesmutig in einen Eimer mit lebenden Flöhen!

Annabel liebte das Bötzow-Viertel. Sie war hier geboren worden und aufgewachsen. Sie kannte nichts anderes. Sie zeigte Rico und mir, wie man den bröckelnden Putz im Hof aus der Wand brach und als Kreide benutzen konnte, um Hopse zu spielen. Sie trug einen gebogenen Draht in der Tasche, den sie Dietrich nannte und mit dem sie jede Tür öffnen konnte. Und sie konnte klettern wie ein Eichhörnchen. Annabel hatte zwei große Brüder, sie waren schon zwölf und vierzehn. Meistens ignorierten sie uns. Einmal klingelte ich bei Annabel, und ihr großer Bruder öffnete mir die Tür. Er war blond und muskulös, die nassen Haare hingen ihm ins Gesicht, bekleidet war er nur mit einem Handtuch. Ich konnte gar nicht hinsehen. Er musterte mich kurz, machte auf dem Hacken kehrt und rief in den finsteren Flur: »Annabel! Deine kleine hässliche Freundin Franzi ist da!« Ich wollte schier im Boden versinken.

Mit Annabel wurde meine Welt größer und bunter. Sie erklärte mir, warum der Eingang von Hausnummer 4 so schön war: Die Greifswalder war Protokollstrecke, zwei Mal am Tag segelten die Limousinen des ZK auf der grünen Welle aus Wandlitz zur Arbeit nach Mitte und wieder zurück. Deswegen waren die Eingänge der Hausnummern 2 und 4 stets mit frischer Farbe gestrichen und die Bordsteine sauber, damit die Herren aus den Autos einen schönen Ausblick hatten. Für Nummer 6 hatte es nicht mehr gereicht.

Durch Annabel lernte ich den Marionettenbauer kennen, der den ganzen Tag mit grimmigem Gesicht vor seinem Laden saß und an seinen Puppen schnitzte. Man durfte ihn nicht fragen, was er schnitzte, sonst wurde er böse und fing an zu schimpfen, er sei kein Auskunftsbüro, wir sollten uns wegscheren und jemand anderem auf die Nerven gehen.

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.

Der Umzug

Eine Höhle. Das war es. Eine große, finstere Höhle. Jede Wand in einer anderen muffigen Farbe – Bordeauxrot, Nachtblau, Tannengrün, Dunkelbraun. Hier gab es Monster, so viel stand fest. Nachts würden Hexen aus den Ecken gekrochen kommen, und der Holländermichel würde einem das Herz herausreißen.

»Das wird dein Kinderzimmer.« Mein Stiefpapa, ein Riese mit Bart und Jungenaugen, stand im düsteren Korridor der gigantischen Altbauwohnung und schaute erwartungsfroh auf mich herab. Ich starrte fassungslos zu ihm zurück. Dann sah ich wieder in die Höhle. Die stuckverzierte Zimmerdecke war mit rotbrauner Fußbodenfarbe gestrichen.

»Das gute Ochsenblut«, sagte mein Vater und lächelte zärtlich.

Aus meinem Erstaunen wurde Entsetzen. Man wollte mich in ein Zimmer stecken, das mit Blut gestrichen war?

»Papa«, wimmerte ich leise.

Dann ging mir ein Licht auf. Ich kicherte. Papa macht Quatsch, dachte ich. Mein Vater machte oft Witze über alles Mögliche. Einmal hatte er mir erzählt, es gäbe Fliegen, die nur einen Tag lebten. Eintagsfliegen. So ein Blödsinn. Ein anderes Mal behauptete er, dass es Fahrstühle ohne Türen gäbe, die niemals anhielten, und wenn man ein- oder aussteigen wollte, müsse man höllisch aufpassen, damit man das richtige Stockwerk erwischte. Und wer nicht rechtzeitig vor dem Dachgeschoss ausstieg, müsse im Kopfstand wieder runterfahren. So was erzählte mein Papa. Und nun sollte das hier mein Kinderzimmer werden. Das konnte er nicht ernst meinen.

Der Umzugswagen kam am 20. Februar.

Meine Mutter fand, das sei ein gutes Datum zum Umziehen. Da sei der Winter vorbei. Frau Schmidt vom Zeitungskiosk in Adlershof, der sie diese Theorie darlegte, wiegte zweifelnd den Kopf hin und her. »Also, ick weeß nich. Mein Jüngsta hat Ende Februar Jeburtstach, und meistens jehn wir da rodeln.«

Es schneite tatsächlich in der Nacht zu Donnerstag, dem 20. Februar 1986. Es schneite so sehr, dass der Umzugswagen am nächsten Morgen nicht die Einfahrt hochkam.

»Minus zehn Grad waren das«, sagte meine Mutter, »und vierzig Zentimeter Neuschnee.« Mit den Jahren wurden die Temperaturen in ihren Erzählungen immer niedriger, die Schneeverwehungen dafür umso höher. Zwanzig Grad unter null, behauptet sie heute, hätte das Thermometer angezeigt, und der Schnee hätte ihr fast bis zum Hals gereicht.

Mein Vater rutschte bei dem Umzug auf einer gefrorenen Pfütze aus und prellte sich das Steißbein. Er konnte zwei Wochen lang nicht sitzen. Meine Mutter holte sich eine Blasenentzündung und lag dann fiebernd auf einer Matratze zwischen gestapelten Möbeln und unausgepackten Kisten im erdfarbenen Schlafzimmer der Vormieter, eingehüllt in den Pelzmantel, den sie von ihrer Großmutter geerbt hatte, während mein Vater leise wimmernd die Küche renovierte.

Meine Eltern hatten unsere lichtdurchflutete Neubauwohnung in Adlershof mit Spielplatz direkt vor dem Haus eingetauscht gegen diese 140 Quadratmeter Altbau mit 18 Metern Flur, vier Meter hohen Wänden, Flügeltüren und Parkett.

Was, zum Teufel, war in sie gefahren?

Das einzige Fenster meines neuen Kinderzimmers führte auf einen winzigen Innenhof mit Mülltonnen, einer Teppichstange, an der man höchstens Schweinebammel machen konnte, und einem spindeldürren Bäumchen in der Mitte, das sich tapfer dem Licht entgegenreckte. In den Fassaden klafften Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg. Direkt unter meinem Kinderzimmerfenster, im Erdgeschoss, befand sich die Lüftung des Damen- und Herrenfrisiersalons Modische Linie, und auf der gegenüberliegenden Seite grenzte der Billardraum des Bötzowstübl an den Hof. Es roch nach Haarspray mit Bier und Dauerwelle mit Aschenbecher zwischen Mülltonnen und Kohlenstaub.

In Adlershof hatte ich abends manchmal bei Krögers Fernsehen gucken dürfen. Erst Sesamstraße, dann die Nachrichten. Herr und Frau Kröger waren unsere Nachbarn und schon in Rente. Sie besaßen einen Farbfernseher und eine Schrankwand. Frau Kröger saß auf dem Sofa und trank Likörchen, während ihr Mann wütend Walnüsse aus eigener Ernte vom Grundstück in Grünau knackte und auf »die da oben« schimpfte, was ich nicht verstand, weil da nur der Dachboden war. Meist schlief er irgendwann in seinem Sessel ein, und die Nussschalen fielen von seinem Schoß hinunter auf die Auslegware. Wenn ich nach Hause ging, knirschte es unter meinen Hausschuhen.

Meine Eltern waren von der neuen Wohnung begeistert. Endlich mehr Platz, raus aus dem Neubau nach Prenzlauer Berg, wo alle ihre Freunde wohnten.

»Bert, guck doch mal, die Linden!«, freute sich meine Mutter bei der Besichtigung.

»Mhm. Klebt uffm Autodach«, brummte Herr Fritzner, der Vormieter. Er und seine Frau wollten raus aus der stinkenden Innenstadt, in eine kleinere Wohnung mit Licht und Schrankwand.

Fritzners waren kleine Leute. Rein körperlich betrachtet. Beruflich war er Dachdecker gewesen und sie Verkäuferin in der Kaufhalle. Etwas Größeres konnte man in der DDR nicht werden. Die beiden hatten Zugang zu Rohstoffen. Was sie unter anderem dazu genutzt hatten, die riesige Altbauwohnung optisch ihrem Körperwuchs anzupassen: Über die gesamte Länge des 18-Meter-Flurs waren auf halber Höhe Dachbalken in die Wände getrieben, die Decke darüber war schwarz gestrichen. Im Wohnzimmer war auf Brusthöhe eine Holzvertäfelung angebracht, die dem vormals ballsaalartigen Raum das Flair einer Bahnhofskneipe verlieh. Zur Dekoration waren oben auf dem Sims der Vertäfelung Bierdosen drapiert. Leere Bierdosen. Aus dem Westen. Eine Dose DAB, eine Dose Becks, eine Dose DAB, eine Dose Becks, immer abwechselnd. Fritzners würden sich mit Krögers verstehen.

Unsere neuen Nachbarn hießen Herr und Frau Huntgebein. Er war ein halbes Hähnchen; sie dagegen sah aus wie eine Riesin, fast so groß wie mein Vater, nur dicker, und umgeben von der Sanftmut einer alten Elefantendame.

Frau Huntgebein war schon in dem Haus geboren worden. »Vor zirka 300 Jahren«, wusste Rico, der sein Kinderzimmer ein Stockwerk über meinem hatte und bereits zur Schule ging. Ricos Familie war fast gleichzeitig mit uns eingezogen. Rico kannte sich aus. Er sagte gern »zirka«, das klang so erwachsen. Sein Vater war »zirka« der beste Volkspolizist der Welt, und seine Mutter backte beim Bäcker auf der anderen Straßenseite »zirka« die besten Schrippen der Stadt. Mich beeindruckte das sehr. Das waren wenigstens richtige Berufe. Meine Mutter saß immer bloß an ihrem Schreibtisch, rauchte Club-Zigaretten, trank schwarzen Tee und klapperte mit ihrer Schreibmaschine. Mein Vater studierte und war ständig in Leipzig. Oft saß Mama mit vor Konzentration krausgezogener Stirn vor stapelweise vollgetipptem Papier und malte mit einem Kugelschreiber kleine Kringel und Worte zwischen die Zeilen. Kurz darauf klapperte die Schreibmaschine erneut, und die Papiere landeten unter dem Schreibtisch im Mülleimer. Manchmal schaffte ich es, sie zu retten. Dann schleppte ich die losen Blätter ins Kinderzimmer, setzte mich dort an den Tisch, trank ausgedachten Tee aus Puppentassen, sog konzentriert an der Mine eines Bleistiftstummels, den ich mir mühsam zwischen Zeige- und Mittelfinger geklemmt hatte, und unterstrich Passagen im Text mit roten, grünen und blauen Buntstiften. Dazu machte ich ein möglichst verkniffenes Gesicht. Das Spiel hieß Arbeiten.

Hin und wieder kamen Freundinnen meiner Mutter zu Besuch, die auch Kinder hatten. Dann spielten wir Reden. Wir versammelten uns im Kreis um den Puppentisch, jeder bekam eine Puppentasse und einen Bleistift, alle mussten mit überschlagenen Beinen dasitzen, ausgedachten Rauch in die Luft pusten und Denkgeräusche machen. Denkgeräusche waren »ja«, »aha«, »na, aber«, »ach so«. Und natürlich »zirka«.

Die Straße

Das Haus, in dem wir wohnten, stand an der Kreuzung Hufeland-, Ecke Bötzowstraße.

Von unserem Wohnzimmerfenster aus hatte man die Kreuzung gut im Blick. Fast jede Woche konnte man zugucken, wie ein Unfall passierte. Die Bötzow war nämlich Hauptstraße, die Autos, die dort fuhren, hatten Vorfahrt. Aber weil die Hufeland breiter war als die Bötzow, vergaßen das die Autofahrer. Und dann knallte es, und alle Leute kamen aus den Läden gelaufen. Aus dem Fischladen, aus der Reinigung und aus der Bäckerei, wo Ricos Mutter arbeitete.

»Wer hatn Schuld?«, rief die Fischverkäuferin zur Bäckermeisterin hinüber, und die antwortete: »Der Mann! Schuld hat immer der Mann. Und wenn die Frau Schuld hätte, dann nur, weil ein Mann sie dazu getrieben hat.« Die Bäckermeisterin war nicht besonders gut auf Männer zu sprechen.

Der Bäckermeister – ein bulliger Typ mit einem Brustkasten wie ein Trafohäuschen und einem winzig kleinen Bärtchen auf der Oberlippe – hatte nämlich eine Affäre mit einer seiner Angestellten. Jeder im Viertel wusste Bescheid. Die Stimmung in dem Laden war stets ausgesprochen angespannt.

»Irgendwann war die dann sogar schwanger«, erzählte meine Mutter. Sie wollte dort überhaupt nicht mehr einkaufen, weil ihr das alles so peinlich war. Sollten die Leute doch ins Bett gehen, mit wem sie wollten, aber sie mussten die Einzelheiten ja nicht in aller Öffentlichkeit ausdiskutieren. Ich mochte den Bäckermeister. Er schenkte uns Kindern immer Kuchenränder.

An der Ecke war der Fischladen. Von außen sah er aus wie ein Aquarium, mit gemalten Fischen an den Scheiben. Drinnen kam man sich vor wie in einer Schwimmhalle, in der es nach Ostsee roch: Fliesen am Boden, und die Wände warfen die lauten Stimmen der Fischwirte zurück.

Die Fischverkäuferinnen glichen einander wie ein Ei dem anderen. Sie trugen Dauerwellen, weiße Kittel und klobige schwarze Gummistiefel. Ich stellte mir manchmal vor, der hintere Teil des Ladens wäre ein gewaltiges Bassin, in dem die Fischwirte herumwateten und mit bloßen Händen die Fische angelten.

Neben dem Fischladen lag die Reinigung Rewatex, wo Mama ihren Pelzmantel hinbrachte, wenn ich wieder Softeis draufgekleckert hatte. Unsere Bettwäsche wurde sogar abgeholt. Alle zwei Wochen kam ein Kurier, nahm unsere zerwühlten Kissenbezüge mit und hinterließ ein in Packpapier eingeschlagenes Paket mit frischen Laken, die, auf Kante gelegt, zu flachen weißen Brettern gepresst waren und nach Sommer dufteten. Wenn man die Betten frisch beziehen wollte, musste man die Wäsche richtig auseinanderschälen. Wie Seiten in neuen Büchern, die vom Druck noch zusammenkleben.

»Wo bringen sie die Wäsche hin?«, fragte ich.

»Ins Gefängnis«, sagte meine Mutter. »Dort wird sie gewaschen, gestärkt und gemangelt, und dann kommt sie zu uns zurück.«

»Ist das eine Mangelwirtschaft?«, fragte ich meine Mutter. Das Wort hatte ich in einem ihrer Gespräche aufgeschnappt. Meine Mutter verschluckte sich vor Lachen am Rauch ihrer Zigarette. Oh, wie ich es hasste, wenn sie über mich lachte! Ich versuchte ein ernsthaftes Gespräch zu führen, und sie fand mich einfach nur niedlich.

Ich stellte mir die Olsenbande vor, wie sie in der Mangelwirtschaft im Gefängnis saßen und Filzstiftflecken aus meinen Laken schrubbten.

Neben der Reinigung befand sich die Kohlenhandlung. Der Kohlenhändler war ein kleiner Mann mit großen Händen und funkelnden Augen im rußverschmierten Gesicht, der in seiner Freizeit ausschließlich weiße Kleidung trug. Er leitete sein Geschäft, von dem ich dachte, damit seien »dreckige Geschäfte« gemeint, von einer Baracke aus, die hinter riesigen Kohlebergen in einer Bombenlücke stand. Nach getaner Arbeit ging er mit seinen Männern rüber zu Marlies ins Lindenstübchen, eine winzige Kaschemme gegenüber der Kohlenhandlung, die sogar meinen Eltern zu verraucht war.

Auf der Bötzow gab es auch einen Spielplatz, aber da durfte ich wegen der vielen Unfälle nicht allein hin. Außerdem hing dort an der Tischtennisplatte immer Ronny mit seiner Clique rum.

Ronny wohnte bei uns im Hinterhaus und war eines von sechs oder sieben Geschwistern, die alle zusammen in einem Bett schliefen. Behauptete Rico. Keiner von uns war je in Ronnys Wohnung gewesen.

Ronnys Eltern waren regelmäßige Besucher des Bötzowstübl. Wenn Ronnys Mutter lustig wurde, stellte sie sich in unseren Hinterhof und sang aus vollem Halse: »Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld«, den Schlager von Karel Gott, dass es vielstimmig von den Steinwänden widerhallte und ihre Stimme sich krächzend an den Kanten der Einschusslöcher aus dem heißen Krieg brach.

Ronny ging auf dieselbe Schule wie Rico, in die dritte Klasse, und war schon zweimal sitzengeblieben. Einmal stand Ronny mit einem Pflasterstein in der Hand vor Rico: »Entweder du kommst jetzt mit über die große Straße, oder ick hau dir mitm Stein uffn Kopp.« Seitdem ging Rico dem Älteren lieber aus dem Weg.

Ein Zaun teilte unseren Hof in zwei gleichgroße Hälften. Die eine war betoniert, die andere gepflastert. Auf der Grenze stand das spindeldürre Bäumchen.

»Der betonierte Teil ist der Westen«, erklärte Rico, der gern bestimmte, was wir spielten. Weil er schließlich schon zur Schule ging und den Ernst des Lebens kannte. Manchmal machten andere Kinder mit, die vor Ronny in unseren Hof geflohen waren. Dann führte sich Rico auf wie ein König. »Ihr müsst versuchen, aus dem Westen rüberzukommen. Und ich beschütze den antifaschistischen Schutzwall. Wenn ich euch erwische, schieß ich euch tot.«

»Wieso das denn?«, erkundigte ich mich.

Rico verdrehte die Augen. »Steht so in der Fibel. Das ist das Buch, aus dem wir lesen lernen. Und wie man ein guter Pionier wird.«

Ich schnappte nach Luft. »Wann krieg ich die Fibel?« Ich dachte, es gäbe nur eine und die würde immer weitergegeben. Wie ein Wanderpokal.

»Das kommt drauf an«, erklärte Rico und genoss seine Überlegenheit, »ob du zu den Guten gehörst.«

»Oh, ganz bestimmt«, versicherte ich. »Ich will immer zu den Guten gehören. Was muss ich dafür tun?«

Ricos Augen blitzten. »Du musst einfach immer machen, was ich sage«, erklärte er grinsend. »Als Erstes spielen wir antifaschistischer Schutzwall. Und jetzt versuch mal, aus dem Westen rüberzukommen.«

Für mich war der Westen ein magischer Ort, wo man jeden Tag seine Lieblingssachen anziehen durfte und sich ausschließlich von Schokolade ernährte. Omilein wohnte im Westen, meine Urgroßmutter, die Oma von Rainer, meinem richtigen Vater. Sie schickte Westpakete und verlangte, dafür mit Briefen und Postkarten entlohnt zu werden. Manchmal kam sie auch zu Besuch zur Johannisthal-Oma, der Mutter meines Vaters. Ansonsten stellte ich mir den Westen vor wie Bullerbü. Ein Utopia. Man wusste, dass man nie hinkommen würde. Aber das war nicht schlimm. Es war nur gut, dass es ihn gab. Wo sollten sonst die Westpakete herkommen?

Ich wollte nicht in den Westen, ich hatte konkretere Ziele. Ich wollte endlich zur Schule gehen. Ich wollte lesen lernen.

Unsere ganze Wohnung stand nämlich voll mit Büchern. Bücher im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer und im Kinderzimmer. Der ganze achtzehn Meter lange Flur war tapeziert mit Büchern. Selbst in der Küche hatten meine Eltern ein Bücherregal aufgestellt. Ich hatte keine Ahnung, wo die vielen Bücher herkamen, aber ich wollte sie lesen. Alle. Ganz allein. Ohne auf Mamas Zeit und Lust zum Vorlesen angewiesen zu sein. Meine Mutter konnte toll vorlesen. Mit warmer Stimme und dem richtigen Maß an Betonung. Im richtigen Tempo. Anders als Papa, der ständig Faxen dabei machte und versuchte, Passagen zu überspringen oder umzuerzählen. Da war er allerdings bei mir an der falschen Adresse. »Das steht da nicht!«, beschwerte ich mich regelmäßig und ergänzte das Wort, das er vergessen hatte.

Ich besaß dreizehn Schallplatten mit Hörspielen und Kinderliedern und einen Kofferplattenspieler aus hellgrauem Kunstleder, den meine Mutter damals zu ihrer Jugendweihe geschenkt bekommen hatte. Genau wie meine Bücher konnte ich alle meine Platten auswendig mitsprechen. Es war, als hätte ich ein Loch im Kopf, das Geschichten aufsaugte. Wenn ich das Gehörte später erzählte, war es, als würde ich mit dem Roller in eine Rille zwischen die Gehwegplatten geraten. Die Geschichte rollte von ganz allein. Ich musste nur mitmachen, ein bisschen lenken und aufpassen, dass der Roller nicht umkippte.

Aber nun wollte ich neue Geschichten haben, die anderen, von denen meine Eltern immer behaupteten, dafür sei ich noch zu klein – genau das machte sie so reizvoll. Die Dinge, für die man angeblich zu klein war, machten doch immer am meisten Spaß: lange aufbleiben, nach 20 Uhr fernsehen, arbeiten, Thomas Mann lesen. Die Welt gehörte den Erwachsenen. Erwachsene konnten lesen. Und wer lesen kann, ist Bestimmer.

Ich wollte auch mal Bestimmer sein.