Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kneipp-Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

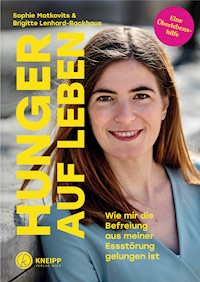

Erschreckende Zahlen verdeutlichen die Brisanz des Themas Essstörungen: Fast 22 % aller 11–17-Jährigen zeigen bereits ein auffälliges Essverhalten, bei den 14–17-jährigen Mädchen sind es sogar über 30 %.* Es wird Zeit, darüber zu sprechen! Sophie ist gerade 30 geworden. Sie beschreibt sich als jung, erfolgreich und hungrig aufs Leben. Pippi Langstrumpf war ihr Role-Model – wer will nicht so frech, stark und wild sein wie Pippi? Der Weg zu diesem selbstbestimmten Leben war allerdings ein hartes Stück Arbeit, denn Sophie erkrankte im Alter von 19 Jahren schwer an Magersucht. Nach einigen Irrwegen traf sie auf ihre Therapeutin Brigitte. Es begann eine lange und anstrengende Reise, auf der sich die wahre Sophie immer deutlicher zeigte. Sie hat es geschafft. Heute ist Sophie eine glückliche Frau.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 152

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sophie Matkovits & Brigitte Lenhard-Backhaus

HUNGER AUF LEBEN

Wie mir die Befreiung aus meiner Essstörung gelungen ist

Inhalt

Vorwort

Mut für den 1. Schritt

Irrwege zum Tiefpunkt

Der Beginn einer langen Reise

Therapie – was bringt’s?

Therapie – das bringt’s!

Der tägliche Kampf bei jeder Mahlzeit und gegen den Social-Media-Algorithmus

Die Familie is(s)t mittendrin

Gesund? Geschafft!

Wir schreiben dieses Buch für Menschen, die an einer Essstörung leiden, um ihnen Mut zu machen, diese Essstörung als ernst zu nehmende Krankheit zu erkennen und zu akzeptieren. Professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen ist wichtig, um zu genesen und zu einem gesunden, selbstbestimmten Leben zu finden.

Wir schreiben dieses Buch auch für Eltern und Angehörige von Betroffenen, um sie in diesem belastenden, herausfordernden, aber oftmals auch notwendigen (im wahrsten Sinne des Wortes) Veränderungsprozess, den so eine Erkrankung mit sich bringt, zu unterstützen.

Wir schreiben dieses Buch gemeinsam, einerseits aus der Sicht einer ehemals Betroffenen – Sophie erkrankte mit 19 Jahren an Anorexia nervosa (Magersucht) –, andererseits aus der Sicht von Brigitte, die Sophie gemeinsam mit dem Behandlungsteam von „intakt Therapiezentrum für Menschen mit Essstörungen“ in Wien betreut hat.

In ihrer Leitungsfunktion führt Brigitte seit Jahren Erst- und Beratungsgespräche mit an einer Essstörung erkrankten Menschen, die im Therapiezentrum behandelt werden wollen. Auch leitet sie seit vielen Jahren die Eltern- und Angehörigenabende, um Eltern, Geschwistern, Partner: innen und auch Freund: innen einen Raum zu geben, in dem sie mit ihren Sorgen, Ängsten oder Schuldgefühlen gehört werden, Antworten auf Fragen bekommen, sich austauschen und sich so unter Umständen neue Wege und andere Perspektiven auftun können.

Sophies Geschichte steht exemplarisch für viele andere Geschichten. Sie soll Einblicke in die Denkweisen und Emotionen einer jungen, erkrankten Frau geben. Diese Jugendlichkeit spiegelt sich auch in ihrer Sprache wider.

Dazwischen gibt es immer wieder Reflexionen aus dem Jetzt, von der gesunden Sophie. Brigitte bezieht sich in ihren Fragen und Antworten auf Sophies Geschichte und objektiviert die von ihrer Gesprächspartnerin aufgeworfenen Themen.

Uns ist wichtig zu betonen, dass es sich um kein Fachbuch handelt, sondern um eines aus der Praxis. Eines mit viel gelebter Erfahrung, gepaart mit einer ordentlichen Portion Mut sowie schonungsloser Offenheit.

Vorwiegend geht es in diesem Buch um die Magersucht, eine Erkrankung, die durch einen absichtlich selbst herbeigeführten und aufrechterhaltenen Gewichtsverlust charakterisiert ist und an der vor allem junge Menschen erkranken. Aber es wird auch immer wieder auf bulimisches Verhalten eingegangen, das mit wiederholten Anfällen von Essattacken, die mit Erbrechen, übertriebenem Bewegungsdrang oder Abführmittelmissbrauch kompensiert werden, beschrieben wird. Ergänzend dazu gibt es auch die Binge-Eating-Störung. Dabei werden bei Essanfällen unterschiedlich große Mengen an Nahrungsmitteln schnell, oft wahllos durcheinander und ruhelos bis zu einem unangenehmen Völlegefühl verzehrt.

Wir stehen seit einigen Jahren in regelmäßigem Austausch und haben kurz vor der Corona-Pandemie beschlossen, dieses Buch zu schreiben.

Denn in erschreckendem Ausmaß ist gestörtes Essverhalten nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei vielen Erwachsenen ein belastendes, allerdings sehr tabuisiertes Thema.

Seit Ausbruch der Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen wie Lockdowns und Schulschließungen haben Essstörungen drastisch zugenommen. Sie sind noch sichtbarer geworden und und die Belastungen in sehr vielen Familien fast unerträglich. Besonders die Handlungsfreiheit der Erkrankten und Betroffenen wird durch Essstörungen stark eingeschränkt, was zu einer sinkenden Lebensfreude führt. Dazu kommt der oft unreflektierte Umgang mit den sozialen Medien, der die Situationen weiter verschlimmert.

Dem wollen wir entgegenwirken. Wir wollen Menschen bestärken, den Mut und die notwendige Kraft zur Veränderung zu finden.

In diesem Sinn: Raus aus der Enge, rein in die Fülle des Lebens!

Sophie & Brigitte

Mut für den 1. Schritt.

Zwei Buchstaben für eine lange Reise.

Ein grauer Wiener Wintermorgen, es ist ein Mittwoch, kurz vor elf Uhr. Ich drücke auf den Türöffner neben dem Schild „intakt Therapiezentrum für Menschen mit Essstörungen“ und höre das Surren der Eingangstür. Nach wenigen Schritten komme ich in ein Stiegenhaus mit einem alten Lift, der mit Holzschnitzereien und einem Sitzplätzchen ausgestattet ist.

Ich wähle bewusst die Stiegen, schließlich muss ich so viele Kalorien wie möglich verbrennen. Da kommt jede Treppenstufe sehr gelegen.

Bereits nach dem ersten Halbstock brennen meine Oberschenkel, mein Atem wird lauter. Als ich den Schmerz spüre, denke ich schnell, ganz automatisch an meine letzten Mahlzeiten, was ich heute Morgen gefrühstückt habe, was ich gestern zu viel gegessen habe und wofür ich mich schließlich bestrafen sollte. Erster Stock geschafft.

Zweiter Stock. Es tut so weh, mein mit Unibüchern vollgestopfter Rucksack wird immer schwerer. Doch der Lift ist keine Option. Ich denke daran, dass ich das vergangene Wochenende zu wenig Sport gemacht habe.

Dritter Stock. Das Brennen weicht einem krampfartigen Ziehen in meinen Oberschenkeln. „Komm, Sophie! Du bist heute nur gesessen und seit Tagen zeigt deine Waage dasselbe Gewicht an!“

Vierter Stock. Endlich. Ich bin da und mein Herz rast. Nicht nur, weil ich außer Atem bin, sondern weil gleich meine erste Therapiestunde mit Brigitte beginnt.

Als ich das Wartezimmer betreten habe, war ich unheimlich nervös. Nach vielen ups and downs, einer misslungenen Psychotherapie und unzähligen Diskussionen sowie verzweifelten Gesprächen mit meinen Eltern machte ich also den ersten Schritt. Am Weg zum Therapiezentrum war das Hadern mit meinem kranken Ich groß. Zum einen wollte ich wieder glücklich werden, ein unbeschwertes Leben führen können, zum anderen wollte ich kein Gramm an Körpergewicht zunehmen, an den Mustern der Magersucht festhalten.

Im Wartezimmer also völlig erschöpft angekommen, saß ich zwischen einer unheimlich dünnen Frau mit Baby und einem, ich schätze, 13-jährigen Mädchen, dessen Hosen und Pulli auffallend weit waren. Eine andere, etwas stärkere Person saß uns gegenüber. Wir alle musterten uns gegenseitig. Es war offensichtlich, dass uns dieselben Gedanken durch den Kopf gingen. Wir verglichen uns gegenseitig, wollten so dünn wie die jeweils andere sein, rätselten, wer von welcher Art Essstörung betroffen sein und wie eine derart dünne Frau ein Kind zur Welt bringen konnte.

Nach wenigen Minuten kam Brigitte um die Ecke, rief meinen Namen. Ich folgte ihr in einen Raum mit großen Fenstern, zwei bequemen roten Sesseln sowie einem abstrakten, gelben Bild an der Wand.

Brigitte stellte sich kurz vor, erzählte mir von ihren wichtigsten Meilensteinen in ihrem Leben. Ich musste mich nicht mehr groß vorstellen, denn sie hatte schon die ersten Informationen aus einem Erstgespräch mit einer ihrer Kolleginnen. Wir kamen also schnell zur Sache und sie stellte mir gleich eine Frage:

„Was brauchst du, Sophie?“

„Ich will nicht mehr leben. Ich brauche Hilfe.“

Ich schämte mich, blickte zu Boden und bemerkte, wie mein Körper zu zittern begann.

Nervös zupfte ich an meiner Nagelhaut. Nach einem kurzen Moment der Stille hörte ich Brigittes Stimme:

„Sophie, füge in den vorherigen Satz zwei Buchstaben ein. Füge in deinen Satz das Wort ‚so‘ ein. Es muss heißen: ‚Ich will so nicht mehr leben.‘ Und jetzt sag den Satz noch einmal.“

Pause. Etwas ungläubig blickte ich zu Brigitte und merkte, wie mein Herz immer schneller schlug. Die ersten Tränen stiegen in meine Augen.

„Ich will so nicht mehr leben.“

Die Gefühle überkamen mich. Ich schluchzte laut, all meine Trauer brach aus mir heraus.

„Was macht das mit dir, Sophie? Was ändert sich für dich?“

Dieser Satz machte mir unheimlich Mut. Ich fühlte mich plötzlich stark, mein Tunnelblick öffnete sich ein Stück weit und ich fühlte mich bereit, einen neuen Weg einzuschlagen. Einen Weg zu mir selbst, zu mehr Selbstliebe und Freiheit.

Ich merkte, dass ich es in der Hand hatte, nur ich bestimmen konnte, wie mein Leben weiterging.

Wenn ich heute daran denke, bekomme ich noch immer Gänsehaut und ein Gefühl von unfassbarer Stärke befällt mich. Und das nur wegen zweier Buchstaben, eines kurzen, einfachen Wortes.

Zurückblickend kann ich sagen, dass dieser Dialog meine Welt veränderte. Hier begann meine Heilung, der Start in Richtung selbstbestimmtes Leben.

Brigitte und ich vereinbarten, dass wir uns wöchentlich sehen werden. Same time, same place.

Ich mach’ mir die Welt.

Wie sie mir gefällt. In allen Farben und Schattierungen. Ohne Filter.

Die Matura 2010 in der Tasche, eine tolle Wohnung in einem hippen Wiener Bezirk bezogen, die ersten Eingangsprüfungen an der Uni bereits im Oktober, also bevor das Semester noch richtig losgehen sollte, absolviert.

Ich bin Teil einer Bilderbuch-Patchwork-Familie. Ich habe eine junge, zielstrebige Mama, die mit einem erfolgreichen Mann verheiratet ist. Meinen Stiefvater nenne ich Papa, schließlich sorgt er sich seit Jahren rührend um mich. Meine Eltern unterstützen mich auf all meinen Wegen, mir fehlt es ideell und materiell an nichts. Gleich nachdem ich nach Wien gezogen bin, wurde meine kleine, zuckersüße Schwester (ich weigere mich, sie Halbschwester zu nennen) geboren. Mit meinen Freunden entdecke ich das aufregende Wiener Nachtleben, mache viel Sport und engagiere mich ehrenamtlich.

Eigentlich perfekt. Oder?

Mein Social Media Account hat jedenfalls danach ausgesehen, schließlich konnte ich viele Fotos von lustigen Partys, gutem Essen, anstrengenden Basketball- und Lauftrainings sowie Sitzungsmarathons im Rahmen meiner jugendpolitischen Arbeit vorweisen.

Meine ersten erfolgreich absolvierten Prüfungen an der Uni, mein erster Job in einer renommierten Rechtsanwaltskanzlei und die Fotos meiner süßen Schwester haben das Profil perfekt aussehen lassen.

Scrolle ich heute durch die Bilder von damals, erkenne ich mich kaum wieder. Denn was man auf den Fotos sieht, ist nur die halbe Wahrheit. Was ich damals nicht gepostet habe, war das Ungefilterte. Die erste nicht geschaffte Uni-Prüfung, die Trennung von meinem damaligen Freund, meine Sorgen und Ängste. Das echte Leben also. Das Nichtgelingen, das Scheitern. Das, was eigentlich zu einem ganz normalen Leben dazugehört, aber in der digitalen Welt zu selten Raum bekommt.

Zu dieser Zeit war vieles im Umbruch. Mein 18. Geburtstag, die Matura und das Umziehen nach Wien haben mir unfassbare Angst gemacht. In meinem Kopf musste ich nun erwachsen sein, auf meinen eigenen Beinen stehen. Wissen, was ich mit meinem Leben anfangen möchte, wohin die Reise gehen sollte. Auch wenn mir schier alle Türen offenstanden, ich also ganz à la Pippi Langstrumpf „mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt“ machen konnte, wusste ich nicht weiter. Ich war ohne Plan und hatte Angst zu versagen. Oft hatte ich auch finanzielle Ängste, die Frage „Werde ich jemals den Lebensstandard, den ich aus meinem Elternhaus gewohnt bin, halten oder sogar überbieten können?“ stellte ich mir häufig.

Seit ich mich erinnern kann, bin ich eine ehrgeizige, willensstarke Persönlichkeit, die sich Ziele im Zweifel zu hochsteckt und Pläne schmiedet, um sie zu verfolgen. Erfolge nahm ich damals wahr – sie zu feiern, musste ich erst allmählich lernen.

Natürlich waren der Schulabschluss und der Beginn meines Studiums ein Ziel, das ich erreicht hatte, doch eigentlich verband ich mit meinem 18. Geburtstag ein viel höheres, aus heutiger Sicht unerreichbares Ziel.

Ich bin ein Scheidungskind. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich etwa fünf Jahre alt war. Die ersten Jahre nach der Scheidung liefen gut, ich habe meinen Erzeuger, wie ich meinen leiblichen Vater heute bezeichne, regelmäßig an den Wochenenden besucht, wir haben täglich telefoniert und ich hatte regen Kontakt zu seinen Eltern sowie seinem Bruder. Doch nach einigen Jahren beschloss mein Erzeuger, dass er, wie er es formuliert hat, „ein neues Leben starten, eine neue Familie gründen und mit seinem alten Leben abschließen möchte“. Zu diesem alten Leben zählte auch ich, ein zehnjähriges, unschuldiges Kind.

Als Kind konnte ich nicht verstehen, warum mein Papa (damals nannte ich meinen Erzeuger natürlich liebevoller) ging. Ich wuchs, so wie viele andere Kinder auch, mit dem romantischen Gedanken auf, dass Eltern die Konstante in einem Leben sind und dass diese einen bedingungslos lieben würden. Ich war das erste Scheidungskind in meiner kleinen burgenländischen Ortschaft und ich denke, dass ich einfach nicht verstand, was es bedeutete. Damals war mein Umfeld mit der Situation überfordert, meine Kindergartenpädagogin wusste beispielsweise nicht, wie sie mit mir am Vatertag umgehen sollte. Sollte ich ein Bild mit meinem Erzeuger oder meinem Großvater mütterlicherseits zeichnen? Ich entschied mich für ein Bild mit meinem Papa. Denn ich war als kleines Mädchen felsenfest davon überzeugt, dass man sich zwar als Liebespaar trennen konnte, eine Scheidung von seinem eignen Kind, also von mir, aber unmöglich sei.

Anscheinend war es doch möglich, so zumindest der Zugang meines Erzeugers. Er vollzog die Trennung mit brutaler Härte und es tat unendlich weh. Ich kann mich an Nachmittage, die ich weinend im Bett verbrachte, erinnern und ich weiß auch noch, wie verzweifelt und ratlos meine Mutter war. Ein Gefühl der Ohnmacht schwebte in der Luft.

Schnell kam mir mit meinen zehn Jahren der Gedanke, dass ich etwas falsch gemacht haben könnte. Dass ich schuld an der Situation war, dass ich nicht genügte oder entsprochen habe. Und dass er deshalb ein neues Kind in die Welt setzte, er mich ersetzen wollte. In weiterer Folge kam ich zu dem Schluss, dass ich vielleicht mit einem perfekten Verhalten an der Situation etwas ändern könnte.

Bald habe ich gelernt, mich an einem zentralen Glaubenssatz festzuhalten: „Wenn ich weiter an mir arbeite, wenn ich gut in der Schule bin, wenn ich erfolgreich bei Sportwettkämpfen bin, dies und das noch tue, wird er eines Tages sehen, was er verpasst hat.“

Irgendwann habe ich dann alles mit meinem 18. Geburtstag verbunden. Dann bin ich erwachsen und kann ihm auf Augenhöhe gegenübertreten und er wird es bitter bereuen – so das Gedankenspiel, das sich zu einem Denkmuster manifestierte. Einem Denkmuster, das sich schnell auf viele andere Lebensbereiche ausbreitete und mich lehrte, sehr schnell die Bedürfnisse eines Gegenübers wahrzunehmen und so auf diese eingehen zu können.

Heute weiß ich, dass Perfektionismus kein Kriterium für Liebe und Aufmerksamkeit ist. Eine gesunde Portion Perfektionismus habe ich mir beibehalten, meine Empathie ebenfalls! In der Therapie habe ich gelernt, dass ich mit meinen Fehlern und Schwächen liebenswert bin! Dass mich diese vielleicht sogar noch liebenswerter machen, weil sie menschlich sind.

Der 18. Geburtstag verlief anders als in meinem Kopf geplant. Nachdem ich von meinem Erzeuger eine Absage für meinen Maturaball bekam, rief er mich einen Tag vor meinem Geburtstag an und teilte mir mit, dass er das Thema Alimente nun nur noch mit mir besprechen wolle. Er wollte also lieber mit mir über die Höhe seiner Unterhaltszahlungen verhandeln, ich sollte mir dazu ein Konto eröffnen. Nun gut, einen Kontakt auf Augenhöhe hatte ich mir anders vorgestellt. Ich war verzweifelt und wütend zugleich. Was sollte ich noch alles tun, um endlich seine „positive“ Aufmerksamkeit zu erreichen? Ich konnte diese Wut nicht gegen ihn richten. Er war einerseits nicht da, andererseits war die Angst, ihn dadurch ein für alle Mal zu verlieren, mindestens genauso groß wie die Enttäuschung in mir. Ich fühlte mich ohnmächtig. Wohin also mit all den Gefühlen, der Wut? Ich konnte jene Emotionen nur noch gegen mich selbst richten. Eine andere Möglichkeit sah ich nicht.

Aggressionen gegen mich zu richten ist ungesund und dient nicht zur Lösung des Problems. Emotionen müssen nicht allein ertragen werden, sie dürfen, nein: müssen raus. Meinem Umfeld sind meine Gefühle, Ängste und Sorgen zuzumuten. Genauso, wie wir Freuden teilen, dürfen wir auch negativen Gefühlen Ausdruck verleihen.

Dazu kam, dass die Wahl meines Studiums nicht so einfach und das Studentenleben nicht so chillig wie erwartet war. Ich inskribierte mich an zwei Unis und merkte schnell, dass der Funke bei beiden Studien nicht übersprang. Wirtschaft war mir zu zahlenlastig, Rechtswissenschaften zu trocken. Und auch hier kam mein bereits gelerntes Denkmuster unbewusst zum Einsatz: Was könnten die anderen von mir erwarten? Meine Mama und mein Papa sind Jurist: innen und waren der Meinung, dass es nach den ersten Prüfungen besser werden würde, die Einführungsprüfungen rasch bewältigt werden sollten, um sich dann den spannenden Dingen der Juristerei widmen zu können.

Somit war die Entscheidung gefallen: Ich studierte Rechtswissenschaften. Ich studierte es sicher nicht aus Neugier oder weil ich mir vorstellen konnte, dass ich eine berufliche Laufbahn als Richterin oder Rechtsanwältin anstreben würde. Ich steckte meine Nase in die unfassbar dicken Bücher, weil ich der Meinung war, dass ich damit die anderen glücklich machen würde, auch wenn sie es nie gesagt hatten. Ich hatte das Gefühl, dass es diese Erwartungen gab und ich diesen entsprechen müsste. Ich war planlos und der Gedanke, dass ich durch das Erfüllen der Erwartungen zufrieden werden könnte, gab mir vorerst Halt. Für mich habe ich dieses Studium also sicher nicht in erster Linie gemacht. Es war eine Entscheidung der Vernunft, mit einem juristischen Studienabschluss stehen einem praktisch alle Türen offen, so der Tenor meiner Familie und letztendlich auch mein Gedankengang.

Heute weiß ich: Meine Eltern und Freunde lieben mich, so wie ich bin. Weil ich so bin, wie ich bin. Es gibt nur eine Erwartung: Sie wollen mich glücklich sehen.

Perfekt angepasst. So war ich schon immer, wenn man meine Eltern fragt. Aus der Reihe tanzen gab es nur im Hinblick auf Erfolge. Rebellion war für mich ein Fremdbegriff. Wohl aus Angst, nicht geliebt zu werden. Bedingungslose Liebe gab es ab meiner Kindheit in meinem Kopf nicht mehr, mein Herz konnte nicht mehr darauf vertrauen. Andere Meinungen würden zu Konflikten führen und diese wiederum Verlustängste nur befeuern. Mit dieser Art von Ängsten hätte ich nicht umgehen können, allein sie zu artikulieren, wäre mir bereits schwergefallen.

Dazu kam auch noch, dass das perfekt eingespielte Trio, das wir zu Hause waren, zu einem Quartett wurde. Die Schwangerschaft meiner Mutter war für mich sehr belastend, denn Schwangere verknüpfte ich sofort mit dem Verlust meines Erzeugers. Schließlich hatte er mich verlassen, um eine neue Familie zu gründen. Schwangere Frauen waren für mich lange das Symbol für meine Verlustängste und nun hatte ich dieses Bild tagtäglich in meinen eigenen vier Wänden vor Augen.

Meine kleine Schwester ist einen Monat nach meinem Studienbeginn auf die Welt gekommen. Sie hat mein Herz im Sturm erobert.