8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

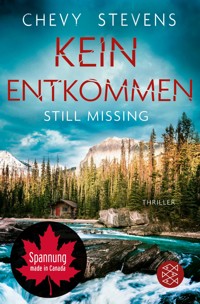

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Kanada-Thriller

- Sprache: Deutsch

Du hast ihn geliebt. Du hast ihm vertraut. Deshalb weißt du, wie gefährlich er ist. Aber deine Tochter glaubt dir nicht. Denn er ist ihr Vater. Tief und kalt ist der Ozean an der kanadischen Westküste, weit und rau das Land. Hier lebt Lindsey mit ihrer 17-jährigen Tochter Sophie. Vor elf Jahren ist sie in letzter Minute ihrem gewalttätigen Ehemann Andrew entkommen. Er musste ins Gefängnis. Lindsey hat alle Spuren verwischt und für sich und Sophie ein neues Leben aufgebaut. Doch nun kommt Andrew frei. »Chevy Stevens schlägt einen völlig in Bann.« Karin Slaughter »Ihre Geschichten sind fesselnd und unvergesslich.« Gillian Flynn »Chevy Stevens schreibt so raffiniert und packend, dass wir die Empfindungen der Hauptfiguren regelrecht mitfühlen.« Für Sie Top-Spannung made in Kanada. Von der internationalen Thriller-Bestseller-Autorin Chevy Stevens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 590

Veröffentlichungsjahr: 2018

Sammlungen

Ähnliche

Chevy Stevens

Ich beobachte dich

Thriller

Über dieses Buch

Du hast ihn geliebt.

Du hast ihm vertraut.

Deshalb weißt du, wie gefährlich er ist.

Aber deine Tochter glaubt dir nicht.

Denn er ist ihr Vater

Tief und kalt ist der Ozean an der kanadischen Westküste, weit und rau das Land. Hier lebt Lindsey mit ihrer 17-jährigen Tochter Sophie. Vor elf Jahren ist sie einem Albtraum entkommen, dem Leben mit ihrem kontrollsüchtigen, gewalttätigen Ehemann Andrew. Er musste ins Gefängnis. Lindsey hat alle Spuren verwischt und für sich und Sophie ein neues Leben aufgebaut. Doch nun kommt Andrew frei.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Chevy Stevens ist die einzige Kanadierin unter den internationalen Top-Spannungsautoren. Sie lebt in Nanaimo auf Vancouver Island mit seiner beeindruckenden Natur. Ihre eindrücklichen Thriller und Romane um starke Frauen, die ums Überleben kämpfen müssen, stehen weltweit auf den Bestsellerlisten. Chevy Stevens ist auf einer Ranch aufgewachsen und liebt Wandern, Paddeln und Zelten mit ihrem Mann, ihrer kleinen Tochter und ihren Hunden.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel ›Never let you go‹ im Verlag St. Martin's Press, New York

© 2017 Chevy Stevens Holdings Ltd.

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main

Redaktion: Alexander Groß

Covergestaltung: www.buerosued.de

Coverabbildung: mauritius images / Sergio Lanza Casado / Alamy

Anmerkung der Autorin: Die Orte Lions Lake und Dogwood Bay sind fiktional. Alle anderen Orte sind real.

ISBN 978-3-10-490486-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

Teil 1

1 Lindsey

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8 Sophie

9 Lindsey

10. Kapitel

11. Kapitel

12 Sophie

13 Lindsey

14. Kapitel

15. Kapitel

Teil 2

16. Kapitel

17 Sophie

18 Lindsey

19 Sophie

20 Lindsey

21 Sophie

22 Lindsey

23 Sophie

24 Lindsey

25 Sophie

26 Lindsey

27 Lindsey

28 Sophie

29 Lindsey

30. Kapitel

31 Sophie

Teil 3

32 Lindsey

33 Sophie

34 Lindsey

35 Sophie

36 Lindsey

37 Sophie

38 Lindsey

39. Kapitel

40. Kapitel

41 Sophie

42 Lindsey

43 Lindsey

44 Sophie

45 Lindsey

46. Kapitel

47 Sophie

Dank

Für Carla, die niemals aufgibt

Teil 1

1Lindsey

November 2005

Ich hatte nicht viel Zeit. Er wartete draußen am Strand – und er zählte jede Minute. Ich spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht, ließ die Rinnsale über meinen Nacken und auf mein Shirt laufen. Ich starrte in den Spiegel. Versuchte mich zu erinnern, wie ich die Lippen formen musste, um nicht so verängstigt auszusehen. Ich lockerte die Muskeln um meine Augen, rieb über die verschmierte Wimperntusche. Es spielte keine Rolle, wie oft ich ihm sagte, dass ich nicht mit diesem Mann geflirtet hatte, ich hätte es genauso gut auf den Ozean hinausschreien können.

Der Betonfußboden des Waschraums war bedeckt mit Sand und Papierstückchen, die an meinen Flipflops kleben blieben. Neben mir kämpfte ein kleines Mädchen mit dem Wasserhahn. Ich beugte mich vor und drehte ihn für sie auf, dann trat ich beiseite, um dem neugierigen Blick der Mutter auszuweichen, die gerade eine der Kabinen verließ.

Sie gingen Hand in Hand hinaus, das kleine Mädchen plapperte etwas über den Weihnachtsmann – würde er sie in dem Hotel finden? Bis Weihnachten war es noch einen Monat. Ich dachte an Sophie und verspürte einen scharfen Schmerz in meiner Brust. Jeden Tag fügte sie ihrer Liste etwas Neues hinzu. Meine Wunschliste bestand nur aus einem Punkt, einem einzigen.

Diese Ferien sollten ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk von Andrew sein, aber das war eine Ausrede. Er wusste, dass er beim letzten Mal zu weit gegangen war. Ich hatte alle möglichen Gründe angeführt, warum wir nicht nach Mexiko fahren konnten, doch er hatte sich über jeden einzelnen hinweggesetzt und ein Zimmer in dem Hotel gebucht, in dem wir unsere Flitterwochen verbracht hatten. Unsere Suite war dieses Mal sogar noch größer und hatte einen Panoramablick. Als könnten weißer Sand und funkelndes türkisfarbenes Wasser alles wiedergutmachen.

Ich war so umsichtig gewesen, den pinkfarbenen Einteiler anzuziehen, als wir an diesem Morgen zum Strand gingen, darüber trug ich noch mein Strandkleid, das mit dem hohen Kragen und dem Saum, der fast bis zu den Knien reichte. Dazu setzte ich meinen Strohhut und die große Sonnenbrille auf. Als wir das Zimmer verließen, lächelte er zustimmend und zog mich für einen Kuss an sich. Ich verspannte mich, konnte aber keinen Alkohol in seinem Atem riechen oder auf den Lippen schmecken. Ich wollte mich ihm entziehen, doch er musste zuerst den Kuss beenden.

Am Strand ließen wir uns für die nächsten Stunden unter einem der Strohsonnenschirme nieder. Sophie spielte im Sand. Andrew hielt meine Hand, sein Daumen malte träge Kreise auf meine Haut. Eine Frau ging vorbei, und ich bemerkte den bewundernden Blick, mit dem sie Andrew bedachte. Er sah gut aus in seinen weißen Shorts, den klar definierten Bauchmuskeln und der glatten Haut, die schon nach wenigen Tagen in der Sonne einen hellen Bronzeton bekommen hatte. Aber auf mich hatte das keine Wirkung mehr. Ich achtete sorgsam darauf, mich nicht umzuschauen, aber ich stellte mir vor, wie wir auf andere wirken mussten. Ein ganz normales glückliches Paar mit seinem Kind.

Ich tat, als würde ich dösen, doch aus dem Schutz meiner Sonnenbrille heraus beobachtete ich Sophie. Sie baute eine aufwendige Sandburg mit Türmchen und Burggraben. Mit einem Stock ritzte sie Muster in die Seite, in die sie vorsichtig Muscheln platzierte. Im Januar würde sie sieben werden, und sie hatte die Klein-Mädchen-Phase bereits hinter sich gelassen. Ihre Gliedmaßen wurden schlanker, ihr hellblondes Haar bekam den dunkleren Honigton ihres Vaters.

Sie hob ihren Eimer auf und kam zu uns zurück. »Mommy, ich habe Hunger.«

Wir winkten den Kellner heran, der Andrew schon den ganzen Morgen sein Bier brachte. »Una cerveza, por favor«, sagte Andrew jedes Mal, während ich an meiner Lime Margarita nippte und versuchte, den immer größer werdenden Klumpen in meinem Magen zu ignorieren. Wir gaben unsere Bestellung auf, Hühnchensalat für mich, Burger und Pommes für die beiden. Der Kellner war attraktiv, Haare und Augen waren schwarz, die Zähne blitzten beim Lächeln kurz auf, und sein Gesichtsausdruck wirkte keck. Ich vermied es, ihn anzuschauen, doch dann machte ich einen Fehler. Als ich ihm mein leeres Glas reichte, berührten seine Finger mich für einen kurzen Moment. Es war ein Versehen. Irgendein Geräusch hinter uns hatte ihn abgelenkt, aber ich wusste, dass das keine Rolle spielte. Unsere Hände hatten sich berührt.

Der Kellner stellte mir die frische Margarita hin und verschwand. Andrew trug eine Sonnenbrille, doch sein verkniffener Mund verriet seine Wut, und meine Gedanken rasten wild in der Gegend herum und suchten nach Halt. Ich musste ihn ablenken.

Ich zeigte auf den Strand und die Palmen. »Es ist einfach phantastisch hier.«

»Ja, es scheint dir ja sehr zu gefallen.«

»Es ist so entspannend.« Ich setzte ein freundliches Lächeln auf. Als wüsste ich nicht, auf was er hinauswollte. Als hätte wir das nicht schon so viele Male zuvor durchexerziert.

Sophie, die mit einem um die Hüften geschlungenen Handtuch auf dem Fußende meiner Strandliege hockte, beobachtete unsere Gesichter. Ihre grünen Augen verrieten ihre Sorge. Sie wickelte sich eine nasse Haarsträhne um den Finger. Schon als Kleinkind hatte sie ihr Haar aufgewickelt, wenn sie müde war oder Angst hatte.

»Hast du nicht Lust, noch ein paar Muscheln zu suchen, Spatz?«, sagte ich. »Sie sehen so wunderschön aus auf den Türmchen. Ich rufe dich, wenn unser Essen kommt.«

Sie stand auf, nahm sich ihren aufblasbaren Delphin und lief zurück zum Strand, nicht ohne noch ein paarmal über die Schulter zu mir zurückzublicken. Ich lächelte weiter.

»Du scheinst mich ja für völlig blöd zu halten«, sagte Andrew, als sie außer Hörweite war.

»Natürlich nicht.«

Er konzentrierte sich wieder auf sein Buch und blätterte jede Seite mit einer heftigen Bewegung um. Mein hastiger Atem schien kaum durch die enge Kehle zu passen. Ich nippte an meinem Drink, aber die Margarita war nicht länger erfrischend, und von der Säure zog sich mir der Magen zusammen. Ich rieb sanft über meine Brust, doch der Druck ließ nicht nach.

Unser Essen kam, und der Kellner fragte, ob er uns noch etwas bringen könne, doch Andrew redete nicht mit ihm, so dass ich gezwungen war, für uns beide zu antworten, während Andrew mich anstarrte. Ich konnte seinen Zorn über die Entfernung hinweg spüren, hörte die Tirade, die er bereits probte.

Sophie war schon auf dem Weg zu uns zurück. Ich beugte mich zu Andrew. »Bitte lass es. Bitte mach kein Theater deswegen. Er hat meine Hand aus Versehen berührt.«

»Ich habe gesehen, wie du ihn angeschaut hast, Lindsey.«

»Nein, das hast du nicht.« An diesem Punkt hätte ich ihn beschwichtigen sollen, hätte ihm erzählen sollen, dass er der einzige Mann für mich sei, aber die Margarita hatte mich mutig werden lassen. Sie hatte mich unvernünftig gemacht.

»Das bildest du dir nur ein«, sagte ich.

Es war, als würde sein Gesicht auseinanderbrechen und sich vollkommen neu zusammensetzen. Als der wahre Andrew. Der Mann, den außer mir niemand sah.

Sophie rannte auf uns zu und setzte sich neben mich auf die Strandliege. Ihre Haut auf meiner fühlte sich kühl und nass an. Sie griff nach den Pommes. »Hast du meine ganzen Muscheln gesehen, Mommy?«

»Ja, Spatz.« Ich warf einen kurzen Blick auf ihre Burg. »Sie sind einfach perfekt.«

Andrew kippte Ketchup auf seinen Teller und schmierte mit einer Pommes darin herum. »Iss deinen Lunch, Schatz.«

»Ich muss mir nur kurz die Hände waschen.« Ich spürte, dass Andrew mich auf dem ganzen Weg zum Waschraum beobachtete. Ich hielt den Kopf gesenkt und sah niemanden an.

Ich warf mein Papierhandtuch in den Mülleimer und schob meine Sonnenbrille nach unten. Ich musste zurück an den Strand. Sophie würde noch einmal schwimmen wollen, und ich wollte nicht, dass Andrew sie ins Wasser ließ, nachdem sie gerade gegessen hatte. Ich dachte an die Biere, die er getrunken hatte. Wie viele waren es? Ich wusste es nicht einmal. Früher hatte ich immer mitgezählt.

Sie waren nicht auf den Strandliegen. Mein Salat stand noch auf dem Beistelltisch, die Salatblätter welkten in der Hitze. Mein Glas war leer. Andrews Burger und die Pommes waren verschwunden, Sophies halbaufgegessen. Ich sah mich um. Sie waren nicht bei der Sandburg. Waren sie vielleicht zurück auf unser Zimmer gegangen? Ich ging zu Sophies Sandburg. Ihr Handtuch lag auf der anderen Seite, ihre limettengrünen Plastiksandalen lagen achtlos abgestreift daneben.

Ihr Delphin war nicht da.

Ich machte ein paar Schritte auf das Wasser zu, eine Hand zum Schutz über die Augen gelegt. Die Wellen hoben und senkten sich, eine wogende blaue Masse. Schwimmer schaukelten auf und ab. Ich kniff die Augen zusammen und versuchte, mich auf die Gesichter zu konzentrieren. Wo war sie? Wo war Andrew? Ich drehte mich um und überflog die Menschen am Strand, den Pulk der Hotelgäste. Ganze Horden von Kindern rannten herum und jagten den Wellen nach. Ich wandte mich erneut um und starrte hinaus auf das Wasser, suchte nach Sophies kleinem Kopf und ihrem roten Badeanzug.

Dann sah ich ihren aufblasbaren Delphin, der sich mit den Wellen auf und ab bewegte – und niemand saß darauf. So schnell ich konnte, lief ich durchs Wasser, die Strömung zerrte an meinen Beinen, meine Füße versanken im weichen Sand. Sobald ich in tieferem Wasser war, schwamm ich mit kräftigen Zügen zu dem Plastiktier und hielt mich daran fest. Sie mussten irgendwo hier draußen sein. Sophie ließ diesen Delphin nie aus den Augen.

Ich konnte ihren pinkfarbenen Schnorchel nicht sehen, aber es waren zu viele Menschen im Wasser. Ich dachte wieder an das Essen, das sie zu sich genommen hatte, an das Bier, das Andrew getrunken hatte. Er war ein guter Schwimmer, aber Sophie lernte es gerade erst, und sie ermüdete schnell. Ich tauchte mit dem Kopf unter Wasser.

Ich sah Beine näher kommen – Männerbeine. Ich kam wieder hoch und schnappte keuchend nach Luft. Ein älterer Mann, nur wenige Schritte von mir entfernt, nahm seinen Schnorchel aus dem Mund.

»Alles in Ordnung bei Ihnen?«, rief er.

»Ich kann meine Tochter nicht finden!« Noch mehr Leute kamen herbeigeschwommen. Was hat sie an? Haben Sie sie untergehen sehen? Jemand muss den Rettungsschwimmer holen!

»Ich habe sie nicht ins Wasser gehen sehen. Sie ist erst sechs. Sie trägt einen roten Badeanzug.« Ein Schnellboot raste dröhnend vorbei, und frische Wellen ließen uns auf und nieder tanzen. Salzwasser spritzte mir ins Gesicht. Der Horizont verschwand und tauchte wieder auf.

Ein Resortangestellter auf einem Jetski gab über Funk Sophies Beschreibung durch. Die Leute tauchten und kamen mit nassen Haaren und beschlagenen Taucherbrillen wieder an die Oberfläche.

Keiner von ihnen fand sie. Immer wieder tauchte ich den Kopf unter Wasser, aber ich sah nur blasse, zappelnde Beine, die den Sand aufwirbelten und das Wasser eintrübten. Ich kam wieder hoch und schaute hinaus zum Wellenbrecher. Könnten sie aufs offene Meer hinausgezogen worden sein?

Eines der Hotelboote kreiste außerhalb des abgegrenzten Schwimmbereichs. Die Angestellten in ihren weißen Shirts und orangefarbenen Shorts suchten den Horizont ab, Ferngläser fest an die Augen gepresst. Ich wartete auf einen Schrei, auf irgendetwas, doch am Strand war es eigenartig still geworden. Die Leute standen am Ufer.

Ich wusste nicht, wie lange ich schon im Wasser war. Mir klapperten die Zähne, und ich war außer mir. All diese Leute, die auf mich einredeten, verwirrten mich. Ich erklärte, dass Sophie bei meinem Mann sei und dass er ebenfalls verschwunden sein könnte. Der Rettungsschwimmer wollte, dass ich zum Strand zurückkehrte, und zerrte an meinem Arm, bis ich endlich mitkam. Wir schwammen zum Strand, und ich stolperte über den Sand, wobei ich immer noch den Delphin umklammerte. Mein Strandkleid klebte an der Haut und den Schenkeln. Meine Beine gaben unter mir nach, und ich sank auf die Knie. Die Sonne brannte auf mich herab und blendete mich, als ich aufs Wasser hinausstarrte.

Der Rettungsschwimmer neben mir drängte mich, etwas Wasser aus einer Plastikflasche zu trinken, dann sagte er etwas in sein Funkgerät, spanische Sätze, die ich nicht verstand. Jetskis suchten das Wasser ab.

Und dann war da etwas, eine vage Empfindung, die mich veranlasste, den Kopf zu wenden und den Strand entlangzuschauen. Da waren sie und kamen auf uns zu. Sophie in ihrem roten Badeanzug mit den weißen Tupfen, den wir zusammen ausgesucht hatten. Und Andrew, der auf seinen langen, muskulösen Beinen so vertraut dahinschritt. Sie hielten beide ein Getränk in der Hand. Sophie schien sich zu wundern, was der Trubel zu bedeuten hatte.

Ich sprang auf und rannte auf sie zu. In dem weichen Sand verlor ich beinahe die Balance, doch nichts konnte mich aufhalten. Ich hob Sophie in meine Arme und weinte in ihren Nacken.

»Mom, was hast du?«

»Was ist hier los, Lindsey?«

Der Rettungsschwimmer erreichte uns. »Ist das Ihre Tochter, Señora?«

»Ja, ja!« Ich setzte sie ab, presste meine Hände an die Seiten ihres Gesichts und küsste ihre Wangen, ihre Lippen, ihre nach Sonnenmilch duftende Nase, ihr Haar, das zu salzigen Strähnen getrocknet war.

Andrew unterhielt sich mit dem Mann. »Bitte entschuldigen Sie, dass meine Frau hier so einen Aufstand veranstaltet. Sie hat eine ziemlich wilde Phantasie.« Er lächelte und machte eine kleine, kreisende Kopfbewegung.

Der Rettungswächter lächelte ihm verwirrt zu, legte mir eine Hand auf die Schulter und sah mir ins Gesicht. »Trinken Sie etwas Wasser, Señora. Die Sonne, sie ist sehr heiß, sí?«

Er ließ uns allein. Die Menge zerstreute sich, aber ich spürte ihr Urteil, ihr Flüstern. Es war mir egal. Ich hatte Sophie wieder. Sie stand leibhaftig hier, direkt vor mir.

»Ich hatte solche Angst«, erklärte ich ihr. »Ich habe deinen Delphin im Wasser gesehen.«

»Daddy und ich haben gespielt, und dann ist er abgetrieben. Er sagte, wir könnten ihn später holen.«

Andrew starrte hinaus aufs Wasser. Ich versuchte, aus seiner Miene schlau zu werden, aber er trug seine Sonnenbrille. Wie wütend war er, dass ich so einen Wirbel verursacht hatte?

»Er ist einfach immer weiter abgetrieben«, sagte er. »Ich dachte, wir würden ihn nie wiedersehen.« Dann packte er Sophies Hand. »Komm. Lass uns aus der Sonne rausgehen.«

Wir saßen unter dem Sonnenschirm. Ich zitterte immer noch, obwohl die Sonne direkt auf uns herunterbrannte und ich mich in ein Handtuch eingewickelt hatte – mir war aufgefallen, dass Andrew mein nasses Kleid angestarrt hatte, das an meinen Brüsten und Schenkeln klebte. Sophie saß neben mir, ihre Hand in meiner, und tätschelte mich sanft. »Mir geht es gut, Mommy, wirklich. Es tut mir leid, dass du solche Angst hattest.«

Andrew beobachtete mich. Ich spürte, wie sein Blick sich von der Seite in mein Gesicht brannte. Ich wollte ihn ignorieren, doch ich wusste, dass er mich dazu bringen wollte, ihn anzusehen. Ich drehte mich um. Sein Blick hatte etwas Gemeines. Etwas Süffisantes.

»Das war ziemlich peinlich.«

»Warum hast du nicht auf mich gewartet?«

»Du hast zu lange gebraucht.« Er zuckte die Achseln.

»Das hast du absichtlich gemacht. Du hast versucht, mir Angst einzujagen.«

»Sei nicht albern«, sagte er und erhob sich. »Das hast du ganz allein getan.« Er streckte die Hand nach Sophie aus. »Komm, Süße. Ich helfe dir, noch eine Sandburg zu bauen.«

Ich blickte ihnen nach, als sie davongingen. Sophie sah mich über die Schulter an, ihr kleines Gesicht wirkte besorgt. Ich lächelte beruhigend. Der Rettungsschwimmer kam zu mir. »Ist alles wieder in Ordnung, Señora?«

»Ja, ja, alles ist gut.« Ich wollte nicht, dass er hier herumstand. Er wandte sich ab, und ich sah etwas in seinem Gesicht. Mitleid? Oder hielt er mich einfach für eine dumme Blondine, die überreagiert hatte? Ich dachte daran, wie ich im Wasser um mich getreten hatte, wie verzweifelt ich gewesen war. Wie war ich so geworden? Wie hatte ich mich in diese Frau verwandelt, die nicht einmal ohne Angst in den Waschraum gehen konnte?

Andrew füllte einen Eimer mit Sand. Sophie und er hatten den gleichen entschlossenen Gesichtsausdruck. Er spürte, dass ich ihn beobachtete, winkte mir kurz zu und lächelte freundlich.

Das bildest du dir nur ein. Das hatte ich zu ihm gesagt, und dafür hatte er mich bezahlen lassen.

Aber er wollte mir nicht nur Angst einjagen. Er wollte mich wissen lassen, dass er mir Sophie wegnehmen könnte. Binnen eines Wimpernschlags. Eines Tages könnte ich ins Bad oder vielleicht einen Moment hinausgehen, und danach wären sie verschwunden. Ich würde sie nie wiedersehen.

Wenn wir wieder zu Hause waren, musste ich ihn verlassen. Ich hatte keine Zeit mehr, um einen Plan zu schmieden. Ganz gleich, was dafür nötig war, ganz gleich, wie riskant es war, ich musste Sophie von ihm fortbringen.

Langsam hob ich die Hand, küsste meine Handfläche und blies den Kuss in seine Richtung.

2

Dezember 2016

Im Haus ist es still, als ich aufwache. Ich setze mich im Bett auf, und die Dielenbretter unter meinen Füßen sind kalt.

»Sophie?« Sie antwortet nicht. Manchmal steht sie früh auf, um an einem Projekt zu arbeiten oder spazieren zu gehen. Sie liebt es, die Muster in Schnee und Eis zu betrachten. Ich mache mir Sorgen, sobald sie allein in den Wald geht, auch wenn sie Wanderstiefel trägt und eine Pfeife dabeihat. Aber sie zu Hause zu behalten, wenn sie sich inspiriert fühlt, ist, als versuche man, einen Blitz in einer Flasche einzufangen.

Zitternd wickele ich meinen Flanellmantel fest um mich und schlurfe in die Küche. Sophie hat eine Tasse für mich in die Kaffeemaschine gestellt, an der Maschine klebt eine Nachricht für mich.

Sorry, Mom. Der Schnee ruft … XX

Meine Kleine, die Künstlerin. Ich hänge die Nachricht an die Pinnwand, über die anderen, die ich aufbewahrt habe, dann überprüfe ich, ob sie die Tür abgeschlossen hat, und schalte die Alarmanlage ein. Sie vergisst es ständig und meint, wir hätten nichts, das sich zu stehlen lohne. Dann erinnere ich sie daran, dass es nicht darum geht.

Ich dusche so heiß, wie ich es aushalten kann. Dampf erfüllt den Raum, Seifenwasser wirbelt um meine Füße herum und verschwindet im Abfluss. Mein Haar ist wieder lang, und die nassen Locken liegen flach auf meiner Brust. Meine Gedanken schweifen ab, während ich an meinen Plan für die kommende Woche denke, welche Kunden vor Weihnachten vielleicht noch mehr Hilfe brauchen, ob ich eine Anzeige für eine neue Reinigungskraft schalten sollte. Vielleicht sollte ich expandieren und nächstes Jahr, wenn Sophie an der Uni ist, auch noch Hausmeisterarbeiten übernehmen. Ich genieße dieses Gefühl, Herausforderungen zu meistern. Am Anfang war ich ganz allein mit einer Schrottkarre und einer Kiste mit Putzzeug. Jetzt habe ich vier Vollzeitangestellte, und nichts kann mich aufhalten.

Sobald ich angezogen bin, nehme ich mein Telefon aus dem Ladegerät und stelle fest, dass ich eine SMS von Marcus bekommen habe. Willst du diese Woche immer noch ausfallen lassen? Gib mir Bescheid. Marcus unterrichtet Selbstverteidigung in meiner Selbsthilfegruppe für Betroffene von häuslicher Gewalt, und manchmal gibt er mir Privatunterricht.

Ich antworte ihm. Ja, ich habe zu tun, aber ich sehe dich beim Meeting. Ich mache mir eine zweite Tasse Kaffee – die erste ist für die geistige Gesundheit, die zweite pures Vergnügen – und lehne mein Smartphone gegen die Obstschale auf dem Küchentisch. Ich melde mich bei Skype an und warte darauf, dass Jenny meinen Anruf entgegennimmt.

Sie kommt ins Bild, ihr blondes Haar noch zerzaust vom Schlaf, das ungeschminkte Gesicht blass. Trotzdem ist sie von einer ätherischen Schönheit, die ihr ein engelsgleiches Aussehen verleiht – und sie wesentlich jünger als fünfundvierzig wirken lässt. Ich sage ihr ständig, dass ich sie umbringen müsste, wenn sie nicht meine beste Freundin wäre.

»O Mann«, sagt sie. »Was für ein Morgen.«

»Ach ja?«

»Mädchen im Teenageralter.« Sie schüttelt den Kopf. »Aber genug davon. Was machst du heute?«

»Ich habe einen Putzjob. Danach mache ich vielleicht ein paar Weihnachtseinkäufe.«

»Ich dachte, samstags hättest du frei.«

»Eine der neuen Frauen, die ich gerade eingestellt habe, hat gekündigt – sie ist wieder zu ihrem Freund zurückgegangen.« Die meisten Frauen, die ich einstelle, kenne ich aus meiner Selbsthilfegruppe. Sie fangen ganz neu an, die Scherben ihres Lebens in Koffern und Müllsäcken oder auf der Rückbank ihrer Autos verstaut. Leider sind sie nicht immer bereit, die eingeschlagene Richtung beizubehalten. »Sie sagt, er habe sich geändert, aber du weißt ja …«

»Allerdings.« Wir schweigen beide. Sie braucht mir nicht zu erzählen, dass sie an ihren Exmann denkt, genau wie sie weiß, dass ich an Andrew denke. Jenny und ich haben uns ebenfalls in der Gruppe kennengelernt.

»Wie geht’s Sophie?«, fragt sie. Wir reden über Geschenkideen für Weihnachten, über alles Mögliche, was uns so in den Sinn kommt. In den letzten Jahren haben wir unsere gesamten Einkäufe immer zusammen erledigt – Jenny kann tatsächlich aus dem Weihnachtschaos im Einkaufszentrum ein witziges Abenteuer machen. Seit sie vor ein paar Monaten nach Vancouver gezogen ist, vermisse ich sie schrecklich, aber wir versuchen, oft miteinander zu reden.

»Ich bin mir nicht sicher wegen Greg«, sage ich. »Was schenkst du jemandem, mit dem du erst seit ein paar Monaten zusammen bist?«

»Wie wäre es mit einem netten Abendessen? Oder Aftershave? Bei Gap gibt es Pullover im Angebot.«

»Ich glaube nicht, dass er ein Gap-Typ ist.« Lächelnd versuche ich mir Greg mit seinen farbenprächtigen Tattoos und dem kahlrasierten Schädel in einem adretten Pullover vorzustellen. Ich habe ihn bisher nur in seiner UPS-Uniform oder in Shirt und dunkler Jeans gesehen, die er anzieht, wenn er sich schick macht. Er sieht bedrohlich aus, aber wenn man mit ihm spricht, fallen einem sofort die warmen braunen Augen und sein unbekümmertes Lachen auf. Vielleicht ist das mit dem Aftershave keine schlechte Idee. Dann wird mir klar, dass ich nicht einmal weiß, welches er benutzt.

»Ich muss darüber nachdenken«, sage ich. »Ich überlege, ob ich ihn einlade, mit Sophie und mir den Baum zu schmücken, aber das war immer unsere eigene Tradition.«

»Du solltest vor allem sie fragen, was sie davon hält.«

»Gute Idee.« Ich werfe einen Blick auf die Uhr. »Ich muss los.«

Es hat angefangen zu regnen, und der Schnee am Straßenrand verwandelt sich in Brei, der meine Reifen verklebt. Winter in Dogwood Bay bedeutet, dass man nie weiß, ob man mit Regen oder Schnee rechnen muss oder vielleicht auch mit beidem. Ich komme eine halbe Stunde zu spät, aber das spielt keine Rolle. Mrs Carlson, eine nette alte Lady, die mit ihrer Katze und ihrem Vogel zusammenlebt, verlässt an den Putztagen stets schon morgens das Haus, um ihre Schwester zu besuchen. Ich folge dem Gartenweg seitlich am Haus vorbei. Der Regen lässt den Schnee auf den Sträuchern und Bäumen schmelzen, kleine Brocken landen mit einem gedämpften Platschen auf dem Boden. Einmal werde ich fast getroffen und schreie leise auf.

Als ich die Tür aufsperre, ist es eiskalt im Haus. Ich fummele am Thermostat herum und drehe die Temperatur ein paar Grad höher, dann stelle ich meine Stiefel auf die Matte, schlüpfe in meine Hausschuhe und stelle meinen Korb auf die Arbeitsplatte in der Küche. Irgendetwas riecht verbrannt, wie Toast. Im Abtropfgestell befinden sich ein Teller, eine Teetasse und ein Messer. In der Wohnzimmerecke steht ein kleiner Plastikweihnachtsbaum, behängt mit bunten Weihnachtskugeln. Darunter stapeln sich bereits ein paar Geschenke.

Ich beginne in der Küche, schrubbe die Arbeitsplatte und die Spüle, bis alles glänzt, dann wische ich den Fußboden. Bei der Arbeit summe ich Weihnachtslieder und überlege, wann Sophie und ich unseren eigenen Baum aufstellen sollen. Wir holen uns immer einen frischen und schmücken ihn, während wir Buddy – Der Weihnachtself schauen und heiße Schokolade trinken.

Ich ziehe weiter ins Wohnzimmer, wische jede Oberfläche mit einem nach Zitrone duftenden Tuch ab, lege die Strickdecke zusammen, schlage die Kissen auf, sauge die Katzenhaare von der Rückenlehne der Couch und unter den Polstern fort. Ich habe Gatsby noch nicht gesehen, aber vermutlich schläft er unterm Bett. Als Nächstes sauge ich den Teppich so, dass die Streifen alle in eine Richtung weisen. Ich gehe rückwärts und achte sorgsam darauf, keine Fußspuren zu hinterlassen. Ich nehme meinen Korb und gehe den Flur hinunter, doch auf halber Strecke bleibe ich stehen, als ich ein Geräusch hinter mir höre. Hastig und am ganzen Körper angespannt drehe ich mich um. Ein weißer Blitz. Gatsby.

Ich mache ein Kussgeräusch und rufe seinen Namen, aber er kommt nicht wie üblich angerannt. Er wird wohl einer Spinne nachjagen.

Als ich im Schlafzimmer fertig bin, mache ich mich auf den Weg in das Gästezimmer am anderen Ende des Hauses. Mrs Carlson hat selten Gäste, aber wegen Atticus, ihrem Wellensittich, muss in dem Raum jedes Mal staubgewischt werden. Dieses Zimmer mag ich am wenigsten – der Federstaub bringt mich zum Niesen, und Atticus kreischt die ganze Zeit, während ich dort putze. Aber heute ist er auffallend still.

Als ich die Tür öffne, weht mir kalte Zugluft entgegen. Das Fenster steht offen. Ich eile hinüber und schiebe es nach unten. Deshalb also war es so kalt im Haus. Als ich mich umdrehe, wobei ich mir die Arme reibe, um warm zu werden, entdecke ich Atticus, zu einer Kugel zusammengerollt auf dem Käfigboden. Sonst sitzt er immer auf seinem Holzzweig und zwitschert mich an oder spielt mit seinem Glöckchen. Stirnrunzelnd mache ich einen zögerlichen Schritt auf ihn zu. »Atticus?«

Er rührt sich nicht. Ich gehe noch einen Schritt näher. Seine Augen sind geschlossen, die winzige Brust bewegt sich nicht. Ich schaue zurück zum Fenster. Wie lange hat es offen gestanden? Mrs Carlson wird am Boden zerstört sein.

Zurück in der Küche, durchwühle ich meine Handtasche auf dem Tresen, auf der Suche nach meinem Telefon. Dabei kippt die Tasche um, und mein Lipgloss rollt heraus. Ich sammle es nicht wieder ein. Mrs Carlsons Schwester nimmt den Anruf an, und ich muss meinen Namen wiederholen. Endlich gibt sie das Telefon weiter.

»Mrs Carlson, es tut mir so leid, aber Atticus …« Ich halte inne. Wie soll ich das formulieren? »Atticus ist tot. Es tut mir so leid«, wiederhole ich.

»O nein!«, sagte sie mit zittriger Stimme. »Was ist denn passiert?«

»Ich glaube, er ist zu stark unterkühlt gewesen.«

»Das Fenster! Ich war sicher, ich hätte es geschlossen – ich lasse ihm morgens immer etwas frische Luft rein, und er kann mit den Vögeln draußen singen.« Ich weiß nicht, warum sie um diese Jahreszeit das Fenster ganz hochgeschoben hat, aber ich will nicht, dass sie ein schlechtes Gewissen bekommt, weil ich ihr diese Frage stelle.

»Armer Atticus«, sagt sie. »Ich werde mich um ihn kümmern müssen, wenn ich nach Hause komme.« Ihre Stimme beginnt zu brechen, und ich merke, dass sie den Tränen nahe ist. »Vielleicht sollte ich ihn draußen unter dem Blaukissen begraben. Sie blühen so schön im Sommer. Meinen Sie nicht, dass das ein schöner Platz wäre?«

»Es ist ein wunderbarer Platz.« Ich kann sie mit der Sache nicht einfach alleinlassen. »Möchten Sie, dass ich das für Sie mache?«

Sie sagt nichts, und ich höre, dass sie sich die Nase putzt. »Das kann ich nicht von Ihnen verlangen.«

»Es würde mir nichts ausmachen.«

»Ach, das wäre sehr freundlich. Das wäre gut.« Sie holt tief Luft, ein Geräusch wie bei einem Schluckauf. »Ich werde ihn schrecklich vermissen. Ohne seinen schönen Gesang wird das Haus so leer sein.«

»Er war ein süßer Vogel.« Sie klingt so erschüttert, und ich bin froh, dass sie bei ihrer Schwester ist. Ich werde ihr diese Woche noch Blumen bringen, kurz vorbeischauen und einen Tee mit ihr trinken.

»Danke, meine Liebe.« Sie schnäuzt sich erneut. »Können Sie ein Gebet für ihn sprechen?«

»Natürlich.«

Ich hole einen kleinen Karton und etwas Zeitungspapier aus dem Müll und bastle einen improvisierten Sarg für Atticus’ Leichnam, den ich vorerst in die Garage lege. Ich putze das Haus fertig, sauge Atticus’ Käfig aus und lege ein Laken darüber. Dann hole ich Atticus aus der Garage. Als ich in die Hocke gehe, um die Schachtel aufzuheben, nehme ich den Geruch von etwas Maskulinem wahr, es riecht leicht nach Wald. Rasch stehe ich auf und schaue mich um. Die Garage ist ordentlich und sauber, der alte Buick von Mrs Carlsons verstorbenem Mann füllt den ganzen Platz aus. Sie muss ein Raumspray benutzen.

Ich denke immer noch an Mrs Carlson, als ich in die Küche zurückgehe. Seit sie vor drei Jahren ihren Mann verloren hat, sind die Tiere ihr ein und alles. Ich stelle den Karton ab, suche auf dem Tresen nach meinen Schlüsseln und halte inne. Sie sind verschwunden. Meine Tasche steht aufrecht. Dabei hatte ich sie vorhin umgestoßen, und meine Schlüssel und der Lippenstift waren herausgefallen. Ich hatte alles einfach liegen lassen. Ich starre auf die große beige Kunstledertasche, die ich im Sonderangebot bei Walmart entdeckt habe und die aussieht wie von Chanel, zumindest laut meiner Tochter. Ich spähe hinein. Meine Schlüssel und der Lippenstift liegen ordentlich auf meiner Geldbörse.

Taumelnd weiche ich zurück. Ich halte mich nicht mit meinen Stiefeln oder der Jacke auf. Ich renne einfach aus dem Haus und registriere blitzartig, dass die Tür nicht abgeschlossen ist. Auf diesem Weg ist er hinausgekommen. Er könnte auf mich warten.

Ich sprinte in meinen Wagen, verriegle die Türen und drücke die Tasten auf meinem Handy. Ich durchstöbere das Handschuhfach nach meinem Pfefferspray, entsichere es und lege meinen Daumen auf den Auslöser. Während ich auf die Polizei warte, starre ich das Haus und den Weg an, halte Ausschau nach jeder Bewegung.

Drei Monate sind vergangen, seit mein Bruder mich angerufen hat, um mir zu sagen, dass Andrew aus dem Gefängnis entlassen wurde und dass jemand ihn auf Vancouver Island gesehen hat. Ich erinnere mich noch an den Klang von Chris’ Stimme am Telefon, an sein Zögern und seine Anspannung. Ich wusste Bescheid, noch bevor er irgendetwas sagte. Es war der Anruf, auf den ich gewartet hatte. Andrew war ein freier Mann, und er würde mich suchen.

Aber die Tage vergingen. Dann Wochen, Monate. Nichts geschah, und ich dachte, wir wären in Sicherheit.

Mein Blick wandert von der Tür zu jedem Fenster, hinauf in den ersten Stock, dann wieder nach unten. Die ganze Zeit, in der ich dort drin war und geputzt und gesungen und staubgesaugt habe, war er ebenfalls dort. Er könnte so dicht neben mir gestanden haben, dass er mich hätte berühren können. Warum hat er es nicht getan? Dann begreife ich, warum er darauf verzichtet hat. Es hätte ihm nicht gereicht. Er braucht es, dass ich leide.

Er wird mich für jedes Jahr, das er hinter Gittern verbracht hat, büßen lassen.

3

Dezember 1997

»Achtung!«, schrie Andrew, und ich duckte mich, als ein Schneeball meine Stiefel traf. »Na warte!« Er stürzte sich auf meinen Bruder und warf ihn zu Boden. Ich lachte, als die beiden im Schnee miteinander rangen und versuchten, dem anderen Schnee in den Kragen zu stopfen. Mein Dad sprang von der Ladefläche des Umzugswagens und begann, sie mit Schneebällen zu bewerfen. Es war schön, ihn mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu sehen.

Ich wünschte, meine Mom hätte hier sein können. Vielleicht konnten wir sie später herbringen. Mit dem schweren Karton in den Armen kämpfte ich mich durch den Schnee und stieg vorsichtig die vereisten Stufen empor. In der Diele roch es noch nach frischer Farbe, ein einladendes Salbeigrün. Andrew hatte die Maler zweimal wiederkommen lassen, um die Farbspuren zu beseitigen, doch jetzt war es perfekt. Überall stapelten sich die Kartons. Die meisten kamen aus Andrews Haus, andere enthielten unsere Hochzeitsgeschenke.

Ich schob den Karton auf den Tresen. Ich hätte nach draußen gehen sollen, um den nächsten zu holen, aber ich konnte einfach nicht anders und schlenderte ins Esszimmer, wo ich mit den Fingern über die seidige Oberfläche des Kiefernholztisches strich, den wir letzte Woche ausgesucht hatten. Ich stellte mir vor, wie ich hier sonntags meine Familie zum Abendessen einlud, alle saßen vor ihren vollen Tellern, unterhielten sich und lachten. Mom könnte sich auf der Couch ausruhen, während ich aufräumte. Sie wirkte in der letzten Zeit oft so müde, und ich war sicher, dass ihre MS wieder schlimmer wurde, aber sie sprach nicht darüber. Wenn sie nach Hause gingen, würde ich ihnen die Reste mitgeben, damit sie ein paar Tage nicht zu kochen bräuchte. Andrew und mein Vater würden über die Häuser reden, die sie bauten, und Baupläne auf dem Tisch ausbreiten. Chris würde an ihren Lippen hängen und die Tage zählen, bis er seinen Abschluss hatte, damit er ebenfalls für Andrew arbeiten könnte.

Ich ging zum vorderen Erkerfenster, auf dem sich an den Ecken Eisblumen gebildet hatten wie wunderschöne gefrorene Spinnennetze. Im Haus war es bitterkalt – Strom und Wasser waren erst heute Morgen angeschlossen worden –, und wir hatten an dem Flachmann genippt, den Andrew mitgebracht hatte. »Das schmeckt aber nicht nach heißer Schokolade«, hatte ich ihn geneckt.

Er hatte gelacht. »Das ist mein Spezialrezept.«

Ich drehte mich um meine eigene Achse. Wo sollten wir den Weihnachtsbaum aufstellen? Vielleicht direkt vor dem Fenster. Wir würden einen Baum besorgen, der bis zur Decke reichte, und ihn mit so vielen Lichtern und Weihnachtskugeln schmücken, dass die Zweige sich nach unten biegen würden. Es hatte heftig geschneit, ziemlich früh für Lions Lake, und es sah aus, als würden wir weiße Weihnachten bekommen. Ich konnte mich nicht erinnern, wann wir das zuletzt hatten.

Als ich wieder nach draußen kam, lud Andrew gerade einen Kleiderschrank ab, die Knie gebeugt, das Gesicht entschlossen und vor Anstrengung gerötet. Er hatte seine Jacke ausgezogen und trug nur ein weißes Wollhemd, dessen Ärmel er nach oben geschoben hatte. Die Trucks seiner Firma waren alle schneeweiß, auch die Hemden und Caps seiner Angestellten. Das dunkelgrüne Logo seiner Baufirma setzte sich in deutlichem Kontrast davon ab.

Dad und Chris waren hinten auf der Ladefläche des gemieteten Lkws. Andrew wollte eigentlich ein Umzugsunternehmen engagieren und fand es nicht fair, meine Familie um Hilfe zu bitten. »Dein Dad arbeitet die ganze Woche über hart.« Ich hatte ihm erklärt, dass es in unserer Familie üblich war, einander zu helfen.

Ich ging zu Andrew. »Und, wer hat die Schneeballschlacht gewonnen?«

»Ich natürlich.« Er lächelte. »Geht es dir gut?«

»Ich bin eindeutig absolut mehr als glücklich.«

Er warf den Kopf zurück und lachte. Ich spürte dieses kleine Flackern in der Brust, das gleiche, das ich an jenem Sommertag verspürt hatte, als er in den Baumarkt gekommen war, in dem ich arbeitete, und darum bat, mit dem Geschäftsführer sprechen zu dürfen. Ich hatte ihn nie zuvor gesehen, und ich kannte jeden, der in unserer Kleinstadt auf dem Bau arbeitete. Nachdem er gegangen war, lief ich schnurstracks nach hinten und fand heraus, dass er Andrew Nash hieß, aus Victoria kam und gerade ein Stück Land am Ende des Sees erschloss.

Als er das nächste Mal auftauchte, half ich ihm, alles zu finden, was er brauchte, plauderte über Lions Lake, all die Dinge, die wir im Sommer unternahmen, oder wie heiß es in letzter Zeit gewesen war. Dabei dachte ich die ganze Zeit, dass ich besser den Mund halten und ihn auch etwas sagen lassen sollte, aber irgendwie schien mein Mund sich selbständig gemacht zu haben. Ich zog sogar einen Stadtplan hervor und zeigte ihm die besten Badestellen am See. Als hätte er die nicht selbst finden können. Während er darauf wartete, dass ich seine Bestellung durchgab, strich er sich immer wieder mit einer Hand das dunkelblonde Haar zurück. Es fiel ihm bis über die Schultern, und manche Strähnen waren heller als der Rest.

»Du müsstest mal wieder zum Friseur«, verkündete ich, dann wurde ich rot. Wie konnte ich so etwas nur sagen!

»Allerdings«, erwiderte er lachend. »Aber ich habe einfach zu viel um die Ohren.« Das Licht fiel durch das Seitenfenster und traf seine Augen – grün wie Gletscherwasser. »Ist Ian Finnegan dein Vater?«, fragte er.

Ich reichte ihm die Rechnung. »Kennst du ihn?«

»Ich habe gehört, dass er möglicherweise Arbeit sucht.«

»Mein Dad ist ein großartiger Zimmermann und hat jede Menge Erfahrung.« Ich hielt den Atem an. Ich wollte nicht zu viel sagen, aber ich musste einfach an meinen Dad denken, der zu Hause hockte und einen Anruf nach dem anderen machte. Früher hatte er einen guten Job gehabt, aber er war gefeuert worden, weil er sich zu oft freigenommen hatte, um Mom zu helfen.

»Sag ihm, er soll mal auf der Baustelle vorbeischauen.«

Danach sah ich Andrew jedes Mal, wenn ich Dad seinen Lunch brachte. Er machte selten Pause, um mit seinen Leuten zu essen, aber er hielt fast immer kurz inne, um mich zu begrüßen und zu fragen, wie es mir gehe.

»Er arbeitet ohne Unterlass«, erzählte mein Dad uns beim Abendessen, und die Bewunderung stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Er ist vor uns da, mit Kaffee und Donuts für die Jungs, und er ist der Letzte, der nach Hause geht.«

Eines Tages brachte ich Andrew ein Roastbeefsandwich mit. Er wirkte völlig überrascht und starrte auf das Brot in seiner Hand, während ich verlegen danebenstand. Dann lächelte er breit und sagte, Roastbeef sei sein Lieblingsbelag. Wir setzten und unterhielten uns, und er lud mich ein, sich ein Stück Land anzuschauen, das er eventuell kaufen wollte. Zusammen fuhren wir das gesamte Areal ab, kletterten über Baumstämme und unter ihnen hindurch, rutschten Abhänge hinunter und lachten, als wir beinahe auf dem Hintern landeten, teilten uns eine Flasche Wasser und fluchten, dass wir nicht mehr mitgenommen hatten. Von diesem Tag an trafen wir uns so oft wie möglich.

Wir hatten noch nicht richtig zusammengelebt, aber ich machte mir keine Sorgen. Wir verstanden jeden Gedanken und jede Stimmung des anderen – er wusste, wann ich hungrig und müde wurde oder wann ich mich über etwas geärgert hatte. Und ich kannte ihn – genauso wie ich wusste, dass die Entscheidung, ihn zu heiraten, die beste Wahl war, die ich je getroffen hatte.

Jetzt blieb Andrew stehen, als er an mir vorbeikam, und küsste mich auf die Wange. »Willkommen zu Hause, Mrs Nash.«

Ich packte gerade einen Karton in Andrews neuem Büro aus und verstaute sorgfältig ein paar Hefter in einer Schreibtischschublade, als ich seine Schritte hinter mir hörte. Ich drehte mich um und lächelte, zögerte jedoch, als ich seinen Gesichtsausdruck sah. Er wirkte beinahe verärgert, doch dann wurde seine Miene wieder weicher.

»Du musst das nicht tun«, sagte er.

»Es macht mir nichts aus.« Ich überlegte, ob es der Anblick seines Schreibtisches war, der ihn bedrückte. Es war eines der wenigen Dinge, die er von seinem Vater besaß. Wir hatten ihn entdeckt, als wir seine Lagerhalle ausgeräumt hatten. Andrew war sich nicht sicher gewesen, ob er ihn mit ins Haus nehmen sollte, meinte, er sei zu alt und zerkratzt und eigentlich nicht sein Stil, aber ich erklärte ihm, das Eichenholz sei wunderschön und wir könnten ihn im Winter aufarbeiten.

Er kam zu mir und nahm mir die Hefter aus der Hand. »Ich habe mein eigenes System. Wenn du etwas an den falschen Platz legst, finde ich es womöglich erst nach ewiger Sucherei.«

»Stimmt, klar. Natürlich.«

»Das Abendessen riecht lecker.« Ich merkte, dass er versuchte, die Schärfe seiner Zurückweisung abzumildern, aber ich hatte immer noch ein schlechtes Gewissen. Ich hätte ihn vorher fragen sollen. Ich war so daran gewöhnt, überall im Haus meiner Eltern zu helfen. Seit Mom die Diagnose Multiple Sklerose erhalten hatte, gab es keinerlei Grenzen mehr, ich erledigte sogar die Bankgeschäfte für meine Eltern.

»Ich mache Yorkshire Pudding.«

»Mmhh. Lecker«, murmelte er an meinem Nacken.

»Deine Nase ist kalt!«

»Ich habe die Auffahrt freigeschippt.« Mein Dad und Chris waren schon vor Stunden nach Hause gefahren, und seitdem waren wir am Auspacken. »Sieht aus, als würde es heute Nacht wieder schneien.«

»Ich hoffe, sie räumen die Straßen. Josh hat mich gebeten, morgen zu arbeiten.«

Er hob den Kopf. »Ich dachte, du hättest dir ein paar Tage freigenommen, damit du hier fertig wirst.«

Ich seufzte. »Es hat sich schon wieder jemand krankgemeldet.« Zu dieser Jahreszeit schien ständig irgendjemand krank zu sein, nachdem er bei einer Weihnachtsfeier zu heftig mitgefeiert hatte.

»Ich wollte es dir eigentlich beim Abendessen sagen – ich werde deinem Dad einen Job als Vorarbeiter anbieten. Das würde bedeuten, dass er ziemlich oft unterwegs sein wird.«

»Das wird nicht gehen, wegen Mom.« Ich war enttäuscht, um Dads willen. Sie konnten das Geld wirklich gebrauchen, und ich wusste, dass er ganz begeistert war von einigen der Projekte, für die Andrew ein Angebot abgegeben hatte.

»Wenn du beim Baumarkt aufhören und für mich arbeiten würdest, wärst du in der Nähe, um sie zu unterstützen. Ich brauche jemanden, der die Häuser und Musterwohnungen herrichtet, die Inneneinrichtung aussucht, solche Dinge.«

»Ich weiß nicht … Josh sagte, ich könnte vielleicht im Büro arbeiten.« Ich wollte nicht, dass die Leute glaubten, ich sei eine verwöhnte Hausfrau, die alles nur wegen ihres Mannes erreicht hatte. Als Andrews Mom starb, erbte er das Treuhand-Aktienvermögen seines Großvaters, doch ihm wurden nur kleine Summen ausbezahlt – er war nicht so wohlhabend, wie meine Freunde zu glauben schienen. Außerdem arbeitete ich gern im Baumarkt, wo ich die Stammkunden kannte und den Leuten half, Dinge zu finden.

»Liebling, Josh labert nur dummes Zeug. Er wird dich niemals befördern.«

»Ich arbeite dort schon seit Jahren.« Ich hatte angefangen, als ich noch auf der Highschool war, und war letztes Jahr nach meinem Schulabschluss auf Vollzeit umgestiegen. Ich hatte überlegt, aufs College zu gehen oder ein paar Kurse zu belegen, aber ich war nicht sicher, was ich werden wollte. Ich bewunderte Andrews Klarheit in dieser Hinsicht, obwohl er erst siebenundzwanzig war.

»Klar, du bist die Süße hinterm Tresen. Ich hatte von dir gehört, noch ehe ich einen Fuß in den Laden gesetzt habe. Es tut mir leid, Lindsey, aber ich habe gehört, dass sie Mike befördern wollen.«

»Josh klang ziemlich aufrichtig.« Mir wurde heiß, und ich wurde wütend, aber vor allem war ich verletzt.

»Es geht mir nicht darum, dass du dich schlecht fühlen sollst. Ich erzähle dir lediglich, wie andere Leute dich sehen. Sie sehen nur eine hübsche Blondine.« Er zupfte an meinem Pferdeschwanz. »Sie schätzen dich nicht auf dieselbe Weise wie ich, sie sehen nicht, wie intelligent und kreativ du bist.«

Vielleicht hatte er recht. Vielleicht war der Baumarkt eine Sackgasse, aber wie viele Stunden am Tag konnte ich damit zubringen, Farben auszusuchen? »Vielleicht kann ich bei der Buchhaltung helfen?«

»Es ist wahrscheinlich besser, wenn ich mich um die Finanzen kümmere. Aber du hast ein großartiges Auge für Farben. Es ist toll, was du bereits aus diesem Haus gemacht hast.«

»Ich habe doch gar nicht viel gemacht.« Er hatte sämtliche Farben ausgesucht und sich für neutrale Erdtöne entschieden, damit wir das Haus in einem Jahr leichter verkaufen könnten, aber ich hatte versucht, den Räumen mit dem Bettzeug und den Vorhängen und Pflanzen eine persönliche Note zu geben. Unser Hochzeitsfoto hing über dem Kamin.

»Du hast dafür gesorgt, dass es sich wie ein Zuhause anfühlt. Du weißt, wie viel mir das bedeutet.« Seine Hände glitten unter mein Shirt, hoch zu den Schulterblättern und zum Nacken, während er mich sanft gegen den Schreibtisch schob. In einer raschen Bewegung hob er mich hoch, setzte mich auf die Schreibtischplatte und drückte meine Knie auseinander. Ich verlor beinahe das Gleichgewicht, doch seine großen Hände stützten mich an der Hüfte, und er warf mir einen spitzbübischen Blick zu. »Denk darüber nach, okay?«

Dann zog er mich näher und bedeckte mich vom Schlüsselbein bis zum Mund mit heißen Küssen, bis ich seine Schultern packte und an gar nichts mehr dachte.

Die Idee für das perfekte Weihnachtsgeschenk kam mir am Abend unseres Einzugs. Wir saßen gemütlich auf der Couch, als mir auffiel, dass jede Menge Fotos von meiner Familie auf dem Kaminsims standen, aber nur eines von seiner Mutter. Er hatte keine Bilder von seinem Vater, weil er vor Jahren bei einem Umzug die Schachtel mit den Fotos verloren hatte, doch ich wusste, wo ich welche finden konnte. Sein Vater war bei der Navy gewesen. Bestimmt gab es einen Veteranenverein. Ich müsste nur ein paar Nachforschungen anstellen.

Andrew sprach nicht viel von seiner Familie, und ich drängte ihn nie, aber seine Miene hellte sich stets auf, sobald er seine Mutter erwähnte. Manchmal wurde sein Gesicht traurig, manchmal hoben sich die Lippen zu einem Lächeln, wenn er mir von einer glücklichen Erinnerung erzählte. Sie war gestorben, als er zwanzig war, und dann war er allein – sein Vater war bereits seit Jahren fort. Als Andrew zwölf war, war er zu einem Navy-Einsatz aufgebrochen und nie zurückgekommen. »Er konnte sich nicht an das Familienleben gewöhnen, nachdem er monatelang auf See gewesen war«, sagte Andrew. »Es war zu viel für ihn.« Er klang nicht traurig oder wütend, er sagte einfach, wie es war. Und als sein Vater vor ein paar Jahren starb, zahlte Andrew die Beerdigung.

Ich ging ins Internet und entdeckte eine Liste mit Schiffen, die in den Jahren, in denen Andrews Vater in der Navy gedient hatte, an der Westküste im Einsatz gewesen waren. Anschließend musste ich nur noch die Archive nach den Namen und Fotos der Crewmitglieder durchforsten. Nach zwei Tagen hatte ich ein Foto von Edward Nash gefunden, auf dem er zusammen mit zwei anderen Männern am Bug eines Schiffes stand. Ich vergrößerte das grobe Schwarzweißfoto auf meinem Computerbildschirm und musterte Edward. In seiner Uniform wirkte er steif und sehr jung, aber seine Züge waren mir so vertraut, dass es schon fast unheimlich war. Ob sie noch mehr gemeinsam hatten als das Äußere? Zu schade, dass sie nie die Chance gehabt hatten, den Kontakt wieder aufzunehmen. Ich hätte ihn gern kennengelernt. Ich beugte mich vor und stellte mir vor, ich würde ihm von Andrew erzählen.

Ihr Sohn ist wundervoll. Jeder liebt ihn. Er macht alles Mögliche für die Gemeinde, er stellt Parkbänke auf und gehört dem Wohltätigkeits-Baseball-Team an. Er hat sogar meinem Dad geholfen, eine Rollstuhlrampe für meine Mom zu bauen, damit sie mobiler ist. Sie können so stolz auf ihn sein.

Ich schickte eine E-Mail an das Fotolabor und fragte, ob sie das Foto nachbearbeiten könnten, dann suchte ich online nach dem passenden Rahmen. Andrew würde so überrascht sein.

Es war Heiligabend, und Andrew und ich hatten beschlossen, jeder ein Geschenk auszupacken. Am Morgen würden wir zu meinen Eltern fahren, um dort Pfannkuchen zu frühstücken. Es war das erste Jahr, in dem ich nicht bei meiner Familie aufwachte, und ich war etwas traurig, aber auch aufgeregt, weil ich mit meinem Mann feiern würde.

Später würden wir die Geschenke fertig einpacken, die wir für meine Eltern und meinen Bruder gekauft hatten. Es war so aufregend gewesen, mit Andrew durchs Einkaufszentrum zu laufen und haufenweise Geschenke in unseren Wagen zu stapeln. Als ich mir Sorgen machte, wir könnten zu viel Geld ausgeben, sagte Andrew, er wolle sie verwöhnen, weil sie ihn so herzlich willkommen geheißen hatten. »Ich möchte einfach, dass sie glücklich sind.«

»Vielleicht dies hier?« Andrew hatte den Rahmen ausgesucht, und ich hatte das Bild sorgfältig in glänzendes hellblaues Papier eingewickelt, mit einem silbernen Band, das wie ein Wasserfall aus Eiszapfen daran herunterhing.

»Gerne.« Vor Aufregung war mir flau im Magen, und ich wünschte, ich hätte nicht so viel Eierpunsch getrunken. Behutsam lösten seine großen Hände das Papier. Er ließ sich Zeit, zwinkerte mir zu, zog den Moment in die Länge. Ich war nahe dran, ihm das Geschenk aus der Hand zu reißen und es für ihn auszupacken.

Er entfernte das letzte Stück Papier, dann starrte er das Foto an. »Was ist das?« Seine Stimme klang hohl. Ich war verwirrt. War er so überwältigt von seinen Gefühlen?

»Das ist ein Foto von deinem Dad.« Ich hatte eines ausgewählt, auf dem sein Vater weniger streng wirkte und sein Blick auf irgendetwas in der Ferne gerichtet war.

»Ich weiß, was das ist. Woher hast du das?« Er starrte mich finster an, und jetzt sah ich es. Den gleichen Gesichtsausdruck wie bei seinem Vater. Ich hatte nicht gewusst, dass er sein Gesicht so verziehen konnte. Stammelnd suchte ich nach Worten.

»Du hast mir einmal seinen Namen genannt, und damit habe ich ihn auf einer Navy-Website gefunden.« Ich streckte den Arm aus und legte ihm die Hand auf den Arm. Die Muskeln unter meinen Fingern waren hart und angespannt. Langsam zog ich die Hand wieder zurück. »Wir haben so viele Bilder von meiner Familie, und ich dachte …«

»Dass du es gerne hättest, wenn ich mich wie Scheiße fühle? Mein Vater hat meine Familie im Stich gelassen. Ich muss seine Visage nicht sehen, um daran erinnert zu werden. Ich fasse es nicht. Wieso hast du das getan?«

Meine Verlegenheit verwandelte sich in Schmerz, meine Augen brannten. »Ich habe versucht, dir eine Freude zu machen. Ich wusste nicht, dass du wütend auf ihn bist – ich weiß kaum etwas über deine Kindheit.«

»Bist du deswegen ständig online? Damit du irgendwelchen Dreck über mich ausgraben kannst?«

»Natürlich nicht. Ich verstehe nicht, warum du so sauer bist.«

»Du willst etwas über meinen Vater wissen? Er war ein Arschloch, kapiert? Er hat mich wie Dreck behandelt, und er hat meine Mutter wie Dreck behandelt. Zwei Tage nach ihrem Tod kam er zurück und sagte, er wolle mich kennenlernen, aber er wollte nur das Geld aus dem Treuhandfonds. Ich habe ihn rausgeworfen.« Er schleuderte den Bilderrahmen auf den Boden, das Glas splitterte. »Das hast du aus unserem Weihnachtsfest gemacht.«

Er verließ das Zimmer, und kurz darauf fiel die Bürotür laut krachend ins Schloss.

Ich saß auf der Couch und starrte mit verschwommenem Blick den Weihnachtsbaum an. Wie hatte ich nur so dumm sein können? Natürlich wollte er nicht an seinen Vater erinnert werden. Nur weil ich meinen so sehr liebte, bedeutete es nicht, dass jeder andere ebenso empfand. In Gedanken wiederholte ich unablässig Andrews Worte – und dachte an die Art, wie er mich angesehen hatte. Wir hatten uns nie zuvor gestritten. Nur einmal, in unseren Flitterwochen, hatte er mich angeschnauzt, war danach lange allein spazieren gegangen und hatte mich im Zimmer warten lassen. Später erklärte er, es habe ihm nicht gefallen, wie der Reiseleiter mit mir spräche, was hundertprozentig mein Fehler gewesen sei. Ich sei eindeutig zu freundlich zu ihm gewesen und hätte nicht darüber nachgedacht, dass jemand das missverstehen könnte.

Vielleicht war Andrew einfach müde und musste sich noch von den Flitterwochen und dem Umzug erholen. Ich spähte in die Diele, überlegte, ob ich mich entschuldigen sollte, entschied dann aber, ihm Zeit zu geben.

Ich sammelte die Glasscherben ein, fegte die kleinen Splitter auf, versteckte den Rahmen im Schrank und schaltete den Fernseher ein. Die Ablenkung half, doch als Andrew nach über einer Stunde immer noch nicht wieder herausgekommen war, klopfte ich leise an seine Tür. Er antwortete nicht. Ich legte eine Hand auf das Holz.

»Andrew, es tut mir wirklich leid.«

Stille.

Es war beinahe Mitternacht. Meine Lider waren schwer, und ich musste bald ins Bett, aber ich blieb im Wohnzimmer und packte die letzten Geschenke für meine Familie ein. Endlich wurde die Tür zu Andrews Büro geöffnet, dann hörte ich, wie er sich auf der Couch hinter mir niederließ. Ich hielt den Atem an.

»Es tut mir leid, Lindsey«, sagte er. »Ich habe mich benommen wie ein Arsch.«

Hastig drehte ich mich um. »Nein, mir tut es leid. Ich hätte es wissen müssen.«

»Wie solltest du? Du hast recht. Ich habe dir nichts von ihm erzählt. Ich rede niemals darüber, mit niemandem, mit keinem meiner Freunde. Nicht einmal mit Melissa habe ich darüber gesprochen, und wir haben drei Jahre zusammengewohnt.« Ich versuchte, beim Namen seiner Exfreundin nicht zusammenzuzucken. Sie hatte ihn betrogen und ihm anschließend die Hälfte seiner Sachen geklaut.

»Ich bin nicht sie«, sagte ich. »Ich liebe dich.«

»Ich weiß.« Seufzend stieß er den Atem aus. »Ich habe dich nicht verdient.«

»Sag das nicht. Natürlich hast du das. Ich wünschte nur, du würdest mir mehr von deinem Leben erzählen.« Ich setzte mich neben ihn auf die Couch. »Ich möchte dich einfach nur kennenlernen.«

»Da gibt es nicht viel zu erzählen.« Er schluckte. »Lass es mich so sagen: Mein Vater hat ziemlich deutlich gemacht, dass ich nicht erwünscht war. Ein paarmal hat er mich die Treppe hinuntergestoßen, er hat mich herumgeschubst und war ziemlich geschickt mit dem Gürtel. Den Großteil meiner Kindheit habe ich damit verbracht, Angst vor ihm zu haben, wann immer er von einer Seereise nach Hause kam. Ständig hat er meine Mom angebrüllt, und ich sah blaue Flecken auf ihren Armen. Ich war froh, als er endlich abhaute, aber nur wenige Jahre später entdeckte meine Mom den ersten Knoten. Ich kümmerte mich um sie, so gut ich konnte, bis sie starb, aber ich war noch ein Kind, verstehst du?«

Am liebsten hätte ich geweint, als ich daran dachte, was er alles durchgemacht hatte. Er war so schnell erwachsen geworden. »Jetzt hast du meine Familie.« Ich beugte mich zu ihm, schlang meine Arme um ihn und drückte ihn kräftig.

»Ihr alle bedeutet mir so viel«, sagte er. »Es ist, als wäre ich jahrelang nur ziellos herumgeirrt und hätte jetzt endlich einen Ort gefunden, an dem ich ankommen kann. Ich will dich nie verlieren.« Er lehnte seine warme Wange an meine und hielt mich fest. Ich entspannte mich und empfand ungeheure Erleichterung. Dies war der Andrew, den ich kannte und liebte. »Es tut mir wirklich leid, dass ich dein Geschenk kaputtgemacht habe«, sagte er. »Ich hasse den Gedanken, dass du so viel Zeit damit verbracht hast, etwas Besonderes für mich zu besorgen, und dann ruiniere ich alles. Ich weiß nicht, warum ich manchmal so bin. Es ist, als würde ich rotsehen, und dann kann ich nicht mehr klar denken. Bei dir will ich nicht so sein.« Er klang so verstört, so voller Selbstzweifel, so beschämt.

Ich löste mich von ihm und sah ihm ins Gesicht. »So eine große Sache ist es nun auch wieder nicht, okay? Wir haben noch viele Weihnachtsfeste vor uns. Nächstes Jahr stricke ich dir einen geschmacklosen Schal oder so etwas.«

Er umschloss mein Gesicht mit den Händen. »Du bist zu gut. Womit habe ich nur so ein Glück verdient?«

»Du wirst dich womöglich nicht mehr ganz so glücklich schätzen, wenn du morgen mit meinem Familienchaos klarkommen musst.«

»Lass uns ins Bett gehen. Ich möchte dich festhalten und dir zeigen, wie sehr ich dich liebe.« Er sah mich auf diese Weise an, bei der ich mich normalerweise sofort nach seiner Berührung sehnte, doch irgendetwas hielt mich zurück.

Ich hob eine rote Schleife auf. »Noch nicht! Zuerst müssen wir noch die Geschenke fertigmachen!«

Ich beobachtete ihn, während er vorsichtig die Schleife mitten auf ein großes Päckchen platzierte. Ich verspürte immer noch ein leises Unbehagen, doch ich schob die im Hintergrund lauernden negativen Gefühle beiseite. Genau das machte doch eine richtige Ehe aus: Es gab Streit, es gab Missverständnisse, aber dann redete man über alles und kam sich sogar noch näher.

Es war in Ordnung, dass wir die Geschenke nicht zusammen eingepackt hatten. Wir gaben ihnen zusammen den letzten Schliff.

4

Dezember 2016

Die Polizistin heißt Corporal D. Parker. Sie sieht aus wie Ende dreißig, das kastanienbraune Haar hat sie zu einem Knoten zurückgesteckt. Sie hat blassblaue Augen und ein freundliches Lächeln, von dem ich weiß, dass es mich entspannen soll, aber ich kann nicht aufhören zu zittern und verhaspele mich ständig. Ich halte ihre Karte fest in der Hand und schaue immer wieder darauf, als könnten mir das Logo der Royal Canadian Mounted Police und der offizielle Schriftzug ein Gefühl der Sicherheit verleihen. Ich kann mich nicht erinnern, wofür das D steht, und erinnere mich nur noch verschwommen daran, wie sie sich mir vorgestellt hat. Ich war so erleichtert, als ich ihren Wagen hinter mir anhalten sah. Als Erstes ging sie ins Haus, um sicherzugehen, dass sich niemand dort herumtrieb, aber ich wusste, dass Andrew längst verschwunden war. Er ist viel zu klug, um lange hier herumzulungern.

Jetzt stehen wir in der Küche, und ich versuche zu erklären, warum ich mir so sicher bin, dass es mein Exmann war. »Er hat die Schlüssel auf meine Geldbörse gelegt – früher ist er immer ausgeflippt, wenn ich sie verlegt habe.«

»Fehlt irgendetwas aus Ihrer Brieftasche?«

»Ich weiß nicht. Meinen Lippenstift hat er auch wieder in die Tasche getan.« Ich starre darauf und weiß, dass ich diese Marke nie wieder benutzen werde, solange ich lebe. »Er muss durch das Fenster hereingekommen sein.«

»Okay, zeigen Sie mir, wo.«

Ich führe sie in das Gästezimmer, deute auf das Fenster, und sie schaut nach draußen. Ich denke daran, wie stark es in der letzten Stunde geregnet hat und dass der Schnee überall um das Haus herum geschmolzen ist.

»Wissen Sie, ob Ihre Kundin irgendwelche Wertsachen im Haus hatte?«

»Vielleicht ein paar Schmuckstücke – aber Andrew wird nichts davon genommen haben. Er wollte mich nur wissen lassen, dass er im Haus war. Ich glaube, er hat sich im Dielenschrank versteckt und ist rausgeschlichen, als ich die Schlafzimmer saubergemacht habe. Irgendetwas hat Gatsby am Ende der Diele erschreckt.«

»Gatsby?«

»Die Katze.«

»Wahrscheinlich sollte ich mich einmal mit ihr unterhalten.« Irritiert schaue ich sie an, und sie zuckt die Achseln. »Cop-Humor.« Sie mustert den Fensterrahmen und beugt sich vor, als suche sie auf der Fensterbank nach irgendetwas. »Ich werde hier ein wenig rumstauben, um Fingerabdrücke zu nehmen, und ich brauche die Nummer der Hauseigentümerin.«

Ich warte auf der Couch, während sie sich oben zu schaffen macht. Ich höre leises Stimmengemurmel, als sie telefoniert, dann ihre Schritte. Offenkundig will sie nicht mit Mrs Carlson reden, während ich im Raum bin – sie hat mich gebeten, unten zu warten, weil sie möglicherweise noch weitere Fragen hat.