10,99 €

Mehr erfahren.

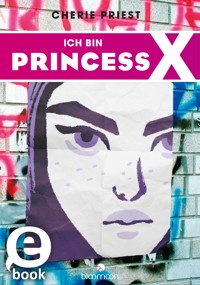

- Herausgeber: bloomoon

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Die Freundinnen Libby und May erfanden die Comic-Superheldin Princess X. Doch seit Libbys Tod gibt es auch ihre gemeinsame Superheldin nicht mehr. Bis May Jahre später zufällig auf einen Princess-X-Sticker stößt. May entdeckt, dass Princess X sogar eine eigene Website hat und macht sich auf die gefährliche Suche nach ihrer tot geglaubten Freundin.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Vollständige eBook-Ausgabe der Hardcoverausgabe

bloomoon, München 2015

Text copyright © 2015 by Cherie Priest

Titel der Originalausgabe: I am Princess X

Illustrations copyright © 2015 by Kali Ciesemier. All rights reserved.

Published by Arrangement with SCHOLASTIC INC., 557 Broadway, New York, NY 10012 USA

Die Originalausgabe ist erstmals 2015 bei SCHOLASTIC INC. US, New York, erschienen.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.

© 2016 arsEdition GmbH, Friedrichstr. 9, D-80801 München

Alle Rechte vorbehalten

Text: Cherie Priest

Aus dem Englischen von Doris Hummel

Cover- und Innenillustrationen: Kali Ciesemier

Umschlaggestaltung: Grafisches Atelier arsEdition unter Verwendung einer Illustration von Kali Ciesemier

Umsetzung eBook: Zeilenwert GmbH

ISBN eBook 978-3-8458-1556-5

ISBN Printausgabe 978-3-8458-1229-8

www.bloomoon-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden

FÜR LUKE UND CLAUDIA.

EINFACH SO.

INHALT

Cover

Titel

Impressum

Widmung

EINS

ZWEI

DREI

VIER

FÜNF

SECHS

SIEBEN

ACHT

NEUN

ZEHN

ELF

ZWÖLF

DREIZEHN

VIERZEHN

FÜNFZEHN

SECHZEHN

SIEBZEHN

ACHTZEHN

NEUNZEHN

ZWANZIG

EINUNDZWANZIG

ZWEIUNDZWANZIG

DREIUNDZWANZIG

VIERUNDZWANZIG

FÜNFUNDZWANZIG

Weitere Titel

Leseprobe zu "Shiverton Hall"

EINS

Libby Deaton und May Harper erfanden Princess X in der fünften Klasse. Libby hatte ein Gipsbein, May ein ärztliches Attest, in dem stand, sie könne im Stadion keine Runden mehr laufen, weil ihr Asthma sie sonst auf jeden Fall umbringen würde.

Ihr Sportlehrer schickte die beiden sofort ins Exil auf den Spielplatz – wo die Vorschullehrerin im Schatten saß und in einen Schmachtfetzen mit einem halb nackten Mann auf dem Cover vertieft war. Eine Meute Sechsjähriger versteckte sich aufgeregt hinter den Schaukeln und beobachtete die Neuankömmlinge mit großen Augen, mucksmäuschenstill und bereit, jeden Moment die Flucht zu ergreifen. Wenn es nach den Kleinen ging, waren Fünftklässler zu allem fähig.

Aber Libby und May lehnten sich ganz friedlich an die Ziegelmauer am Rand des Spielplatzes und streckten ihre Beine auf dem Asphalt aus. Sie hatten nichts zu tun. Konnten nirgendwohin. Sich mit niemandem unterhalten außer miteinander, und dabei waren sie gar keine Freundinnen. Libby hatte die Schule gewechselt, nachdem ihre Eltern ein neues Haus gekauft hatten, und May war gerade erst von Atlanta nach Seattle gezogen. Die beiden wussten gerade mal, wie die andere hieß.

Trotzdem entstand durch die Langeweile eine Solidarität, und auf dem kleinen Ballspielfeld, das im Moment niemand nutzte, lag überall Straßenkreide verstreut. May kickte ein Kreidestück, das einer der kleinen Picassos weggeworfen hatte, über das Feld und zermalmte es unter dem Absatz ihres Schuhs. Der Boden unter ihr verfärbte sich in einem auffälligem Kirschrot, so als würde der Zement bluten. Sie streckte ihr Bein zu einer blauen Kreide aus und wollte gerade auch die zerbröckeln – aber Libby rutschte vorwärts und schob sich mit ihrem schweren Gipsbein langsam weiter.

»Warte mal«, sagte sie. »Das könnte lustig werden.«

Sie sammelte die restlichen, leuchtend bunten Kreidestücke ein und reihte sie nach Farben sortiert vor sich auf, bis sie einen ganzen Regenbogen hatte, zumindest mehr oder weniger. Als sie zufrieden war, rief sie den Kindern zu: »Hey, wollt ihr mir beim Zeichnen zuschauen?«

Die Vorschulkinder tauschten unsichere Blicke.

»Kommt schon«, ermutigte Libby sie. »Ich male alles, was ihr wollt. Ich kann das ziemlich gut.«

Neugierig lehnte sich May nach vorne. Sie selbst konnte überhaupt nicht zeichnen, aber sie mochte es, Leuten bei etwas zuzusehen, das sie gut konnten.

Langsam tauchten die Kinder aus ihren Verstecken auf. Ein besonders mutiges Mädchen rief: »Mal einen Hund!«

Libby tat der Kleinen den Gefallen und zeichnete einen grünen Hund mit gelbem Halsband und großen blauen Augen. Das Vorschulmädchen schob sich seine Brille zurück auf die Nase und ging auf die Zehenspitzen, um die ganze Zeichnung begutachten zu können. Sie nickte und schaute sich zu den anderen Kindern um. »Der Hund ist gut«, verkündete sie.

Fünf Sekunden später fiel eine Meute Knirpse über Libby und May her und jeder von ihnen forderte lautstark etwas anderes.

»Mal eine Katze!«

»Ein Boot!«

»Ein Pferd!«

»Zeichne ein Spukhaus!«, drängte ein Junge mit lockigem Haar und offenen Schnürsenkeln.

Libby grinste. »Ein Spukhaus … Ja, das gefällt mir. May, gibst du mir mal die lila Kreide, bitte?«

May hielt inne. Nicht, weil sie etwas gegen Lila hatte, sondern weil sie ein wenig überrascht war. Es war das erste Mal, dass sie außer einem der Lehrer irgendjemand in der Schule mit ihrem Namen angesprochen hatte. Schließlich antwortete sie: »Ja, sicher«, obwohl es ihr schwerfiel, »sicher« zu sagen, ohne dass ihr Georgia-Südstaatenakzent aufblitzte.

Sie reichte Libby die Kreide und sah ihr in den nächsten Minuten dabei zu, wie sie etwas zeichnete, das auch direkt aus einem Gruselfilm hätte stammen können – nur, dass es eher niedlich als furchteinflößend wirkte. Das Haus sah aus wie aus einem Cartoon und hinter den zerbrochenen Fenstern lächelten Gespenster.

Ein Junge in einem Baseball-Shirt der Mariners stampfte vor die fertige Zeichnung und beäugte sie mit kritischem Blick. »Jetzt musst du noch eine Prinzessin malen, die darin wohnt!«

»Eine Prinzessin, die in einem Spukhaus wohnt. Alles klar.« Libby griff nach dem gelben, rosa und roten Kreidestummel. Schon bald nahm eine Figur Gestalt an: ein Mädchen mit blauem Haar in einem Prinzessinnenkleid mit Puffärmeln, das eine große goldene Krone und rote Chucks trug.

May war völlig fasziniert. Sie hatte noch nie gesehen, dass jemand etwas zeichnete, das auch nur halb so gut gewesen wäre, zumindest nicht seit damals im Freizeitpark, als sie sich von einem Typen an einem Stand für zehn Dollar porträtieren ließ. Als Libby fertig war, meinte der Junge mit dem Baseball-Shirt, die Prinzessin sei »echt spitze«, und die anderen stimmten ihm zu. Vor allem May.

Aber dann fügte der Junge hinzu: »Warte mal, sie ist noch nicht fertig. Du hast ihren Zauberstab vergessen. Gib ihr noch einen magischen Zauberstab.«

May schüttelte den Kopf. »Nee, Libby«, widersprach sie und vergaß ihren Akzent für einen Moment. »Keinen Zauberstab. Mit Magie ist schließlich jeder spitze. Du solltest ihr stattdessen irgendwas Cooles geben.«

»Irgendwas Cooles, okay. Wie zum Beispiel … was?«

»Oh!«, rief May aus. »Gib ihr ein Schwert!«

»Ein Schwert! Ja …« Libby nahm die lila Kreide und malte damit auf den Beton. »Ein Schwert erfordert Geschick!« Als sie fertig war, legte sie die Kreide wieder weg und wischte sich die Hände an ihrer Hose ab. »Wie ist das?«

»Das Schwert sieht irgendwie seltsam aus …«, fand May. Sie hatte die Vorschulkinder schon völlig vergessen.

»Das ist ein Katana-Schwert, wie Ninjas es benutzen. Das sind so ziemlich die besten Schwerter überhaupt.«

»Oh ja, richtig«, erwiderte May und tat, als wüsste sie alles über Ninjas. »Mit so einem kann man Leute wirklich ganz schön zurichten.«

»Jetzt müssen wir ihr nur noch einen Namen geben …« Libby blickte auf. »May? Hast du vielleicht ’ne Idee?«

May dachte über die Frage nach. Sie brauchte eine gute Antwort. Sie hatte hier vielleicht eine neue Freundin vor sich, und das wollte sie nicht vermasseln.

»Wenn sie ein Schwert hat, hat sie wahrscheinlich auch eine Mission«, antwortete sie. »Vielleicht ist sie Spionin oder Soldatin. Oder was du gesagt hast – sie könnte ein Ninja sein. Sie könnte einen Codenamen haben.« Das sollte doch nicht so schwer sein. Irgendetwas, das man sich gut merken konnte und das einem leicht über die Lippen kam. »Wir sollten sie … Princess X nennen.«

»Warum X?«, fragte Libby.

»Weil X der geheimnisvollste Buchstabe ist«, erklärte May ihr. »Und Sachen mit einem X im Namen sind normalerweise ziemlich cool.« Sie hoffte, dass sie damit recht hatte und der Name cool genug war.

Libby dachte kurz darüber nach und nickte schließlich. »Okay. Das finde ich gut!«

May atmete aus und lächelte. »Freut mich, dass es dir gefällt.«

»Es gefällt mir sehr«, bekräftigte Libby, als sie den letzten Feinschliff hinzufügte: das Glitzern der Krone der Prinzessin und das Logo auf ihren Chucks. »Das passt alles richtig gut zusammen.

Hier ist sie also: Darf ich vorstellen? Princess X!«

Libby und May ließen ihre Princess X nicht auf dem Asphalt zurück. Sie nahmen sie mit nach Hause und dachten sich gemeinsam ein Fantasiereich für sie aus. Das Spukhaus der Prinzessin stand auf einem Hügel, umgeben von einem undurchdringlichen Eisenzaun, der so dick war wie die Hecken eines Labyrinths. Dort kämpfte sie gegen Ungeheuer, Geister und andere unerwünschte Eindringlinge, wann immer sie ihnen begegnete.

May schrieb haufenweise Geschichten und Libby zeichnete haufenweise Bilder, und in ihrem letzten Jahr in der Mittelstufe hatten die beiden bereits eine ganze Bibliothek voller Princess X-Abenteuer geschaffen. Die Geschichten füllten große, dicke Notizbücher, riesige Spiralordner, Schuhkartons, Kisten und Recyclingtüten. Sie archivierten ihre umfangreiche Sammlung bei Libby zu Hause. Libbys Dad arbeitete als Ingenieur bei Microsoft und ihre Familie wohnte in einem Haus nicht weit von der Millionärsgasse. Deshalb hatte Libby auch ein großes Zimmer mit einem riesigen Kleiderschrank, in dem sie alles aufbewahren konnten.

May wohnte mit ihren Eltern in einer kleinen Wohnung in einem alten Haus, das noch aus jenen Zeiten stammte, als in einem Schlafzimmer nichts als ein Bett gestanden hatte. May war schon immer die kleinste in ihrer Klasse gewesen, hatte schon immer billige Klamotten getragen und schon immer glattes braunes Haar und die dicken Brillengläser gehabt, die sie so sehr hasste. Wenn die anderen Kinder sie deswegen aufzogen, behauptete May immer, sie seien so stark, dass sie damit in die Zukunft sehen konnte – und diese Fähigkeit blieb ihr sogar noch erhalten, nachdem sie die Brille gegen Kontaktlinsen ausgetauscht hatte.

Libby hingegen sah schon mit zwölf aus wie ein Model von Forever 21. Sie trug baumelnde Ohrringe und Designerjeans und war von Natur aus einfach cool. So cool, dass sie jedem erzählte, ihre Oma sei ein Ninja, und alle glaubten ihr. Tatsächlich stammte Libbys Mom aus Japan, hatte ihnen jedoch erklärt, es gäbe dort gar keine Ninjas mehr. Sie hatte ihnen außerdem verraten, der wahre Grund, warum Libbys Großmutter sie nie besuchen kam, sei Libbys Dad, der nicht aus Japan stammte. Er war irgendwo anders geboren worden – wo immer Weiße eben herkamen –, und dagegen konnte Libby nun mal nichts tun.

Darum zeichnete sie auch so viele Geschichten über Ninjas, weil sie, was die Ninjas anbelangte, sehr wohl etwas tun konnte. Höchstwahrscheinlich. Falls sie jemals welche treffen sollte.

Weder May noch Libby fanden jemals andere gute Freunde, weil sie keine anderen guten Freunde brauchten. Sie spielten eine Menge Videospiele, lasen eine Menge Comics, schauten eine Menge fern und aßen eine Menge Junkfood. Sie kletterten auf die Troll-Statue in Fremont und knipsten Selfies unter den kunstvollen Leuchtreklamen mit Turniertänzern, Raumschiffen und turmspringenden Damen mit altmodischen Bademützen. Sie machten jeweils die Hausaufgaben der anderen und blieben bis spät nachts mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke wach, luden schmutzige Bücher auf Libbys E-Reader und kicherten wie verrückt, bis sie erwischt wurden. Sie gaben ihr Taschengeld für Pulswärmer, Zeitschriften und heiße Schokolade in ihrem Lieblingscafé Black Tazza aus – und taten, als sei es Kaffee, um sich erwachsen zu fühlen. Aber trotz all dieser normalen, alltäglichen Dinge fanden sie immer genügend Zeit für Princess X, schleppten ihre Ordner mit ins Café, breiteten ihre Notizen aus und erstellten Charakterbogen für alle Guten, Bösen und sonstigen Typen, die das Land Silverdale bevölkerten. Die Prinzessin wurde zu ihrem Alter Ego, ihrem Avatar, ihrer dritten besten Freundin.

Eines Tages wurde Libby von einem weißen Typen mit wilden Augen angepöbelt, der ein irrsinniges Schild in der Hand hielt, auf dem all die Gründe standen, warum Amerika vor die Hunde ging. Das Schild verlieh besonders seiner Sorge Ausdruck, dass jeder einfach jeden heiraten konnte und es in Amerika schon bald keine schwarzen, weißen, gelben oder roten Menschen mehr geben würde – sondern nur noch graue.

May beschimpfte den Schildhalter als Dummkopf und sagte: »Und außerdem ist Grau eine tolle Farbe – besonders in Seattle. Hier in der Gegend ist Grau quasi patriotisch.«

»Verdammt, ja, Grau ist eine tolle Farbe!«, stimmte Libby ihr zu und brachte sogar ein Lächeln zustande. »Schau doch nur mal mich an: An mir sieht Grau total cool aus.«

Ein paar Wochen später nahmen sie an einem standardisierten Test in der Schule teil. Bei einer der Fragen ging es um die ethnische Herkunft der Schüler und Libby schrieb grau auf die Linie neben Sonstiges.

Der Lehrer gab ihr einen neuen Fragebogen und bestand darauf, dass sie ihn noch einmal ausfüllte. Er sagte, wenn Libby erst mal erwachsen sei, könne sie sich bezeichnen, wie immer sie wolle, aber bei diesem Test müsse sie eines der Kästchen auswählen und ankreuzen, auch wenn es nicht ganz stimmte.

Aber natürlich wurde Libby nie erwachsen. Stattdessen starb sie in der Salmon Bay.

Angeblich.

MrsDeaton schlief am Steuer ein, als sie Libby gerade vom Turnunterricht nach Hause fuhr. Sie stürzten von der Ballard Bridge, und die Rettungsmannschaften brauchten zwei Tage, um das Auto zu finden. Als sie es fanden, saß MrsDeatons Leiche noch immer angeschnallt auf dem Fahrersitz, aber Libby war verschwunden. Ihr Rucksack lag auf der Beifahrerseite im Fußraum und das Fenster war eingeschlagen.

Jahrelang träumte May, Libby sei entkommen – dass sie sich mit einem kräftigen Tritt aus dem sinkenden Wagen befreit und sich durch das nachtschwarze Wasser an die Oberfläche gekämpft hatte, kalt wie Limonade aus dem Kühlschrank, während die Lichter der Stadt wie Sterne über ihr funkelten. Sie zur Oberfläche leiteten, sie hinausführten. May träumte, dass Libby in der Salmon Bay die Wasseroberfläche durchbrochen und sich ihr klatschnasses Haar wie bei einer Meerjungfrau über ihre Schultern ergossen hatte und auf den Wogen hinter ihr hergeschwebt war, während sie nach Hause schwamm.

Aber dann wachte May jedes Mal zitternd vor Kälte und weinend auf, weil das leider niemals wirklich passierte.

Was stattdessen passiert war: Sie hatten Libbys Leiche ein paar Wochen später gefunden, langsam und leise gegen ein Segelboot platschend, das in einem nahen Hafen vor Anker lag. Sie war furchtbar entstellt, weil das Meeresgetier an ihr geknabbert hatte, und vom Wasser so aufgedunsen, dass niemand sie mehr erkennen konnte. Sie wurde nur anhand ihrer Kleidung identifiziert und an dem aufgeweichten Schülerausweis in ihrer Gesäßtasche.

Wenn sie ihr nur erlaubt hätten, Libbys Leichnam zu sehen, hätte May diese Träume vielleicht nie gehabt. Jedenfalls glaubte sie das. Sie hätte ihre alte Brille vielleicht nie wieder herausgekramt und sie nachts im Bett getragen, nur für den Fall, dass sie damit etwas noch Besseres sehen konnte als die Zukunft – nur für den Fall, dass sie damit in die Vergangenheit sehen konnte. Wenn sie nur einen Blick auf das hätte werfen können, was von ihrer besten Freundin noch übrig geblieben war, dann hätte ihre Fantasie sie vielleicht nicht mit dem stets gleichen Traum von Libbys Entrinnen belogen, immer und immer wieder, Jahr für Jahr.

Manchmal vergingen ein paar Monate ohne ihn und May vergaß ihn beinahe … Aber dann schlich sich der Traum so heimlich, still und leise wieder an sie heran, dass sie voller Entsetzen und zitternd in ihrem Bett hochschreckte und sich völlig sicher war, dass sie Libby gesehen hatte, dass sie noch am Leben war und dass sie in die Freiheit schwamm. Zu ihr schwamm. Nach ihrer ausgestreckten Hand griff. Sie beinahe packte.

Und dann wieder in der Salmon Bay versank, weil May keine Brille mehr trug und weil Zukunftsvorhersagen nichts als Märchen waren, die sowieso niemals wahr wurden.

Es gab eine Beerdigung – mit geschlossenem Sarg, logisch. May versuchte, den Sargdeckel zu öffnen, als niemand sie beobachtete, aber sie hatten das Scheißding wirklich gut verschlossen. Vielleicht kannten sie doch alle besser, als sie gedacht hatte.

Sie beerdigten Libby neben ihrer Mutter, weit weg in irgendeinem Vorort, deshalb konnte May sie nicht sehr oft besuchen. Bei ihrem letzten Besuch hatte sie gewusst, dass sie wahrscheinlich nicht so bald wiederkommen würde, vielleicht auch nie wieder. Während sich ihre Eltern leise zwischen den Grabsteinen und Bäumen zankten, flüsterte May Libby so laut zu, wie sie es wagte.

»Meine Eltern lassen sich wahrscheinlich scheiden«, gestand sie ihr.

Es fühlte sich seltsam an, das laut auszusprechen, weil es bisher noch nicht mal ihre Eltern laut ausgesprochen hatten. Aber das spielte auch keine Rolle. Sie konnte es auch so ganz eindeutig kommen sehen. Sie saß im Schneidersitz neben dem Grab. Die Erde war noch immer klumpig und frisch und nur hier und da wuchsen vereinzelt neue Grashalme empor. May zupfte an den jungen grünen Halmen, zog einen nach dem anderen heraus und warf sie auf einen kleinen Haufen.

»Falls sie sich wirklich scheiden lassen … oder besser gesagt, wenn … muss ich wahrscheinlich mit meiner Mom zurück nach Atlanta.« Sie hauchte die Worte vorsichtig aus, weil sie ganz sicher losgeheult hätte, wenn sie lauter gesprochen hätte. »Ich muss dann auf eine neue Schule gehen, und das macht mir echt Angst. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun werde, falls ich mir den Spind mit jemand anders teilen muss.« Sie schluckte schwer. »Unser Spind, deiner und meiner … ist noch genauso, wie du ihn hinterlassen hast. Dein Dad hat mich nie nach deinen Sachen gefragt, deshalb hab ich sie einfach dringelassen – ich hoffe, das ist okay.«

Libbys Biologiebuch, vollgestopft mit all ihren Notizblättern. Eine Leinentasche mit ihren Sportklamotten, total zusammengeknüllt, weil sie ihre Turnschuhe obendrauf gestopft hatte. Ihre Wasserflasche. Ihr iPod.

»Vor den Schulferien nehm ich einfach alles mit nach Hause. Ich will deine Sachen nicht klauen.« Sie stieß ein kurzes, zitterndes Lachen aus, das drohte, sich in ein Schluchzen zu verwandeln. »Ich werde aber auch sicher nicht zulassen, dass irgendjemand sie wegwirft, das ist alles. Ich wünschte, ich könnte einfach alles so lassen, wie es ist, und, na ja, vielleicht eine Gedenktafel drankleben oder so …«

Die Stimmen ihrer Eltern wurden lauter, aber es klang nicht, als würden sie sich noch streiten. Sie unterhielten sich nur und kamen, um May abzuholen. Einerseits war sie deswegen sauer. Andererseits musste sie Libby dann wenigstens nicht gestehen, dass sie Princess X verloren hatte.

Sie war sich nicht sicher, ob sie das wirklich hätte laut aussprechen können, nicht mal einem Geist gegenüber. Es war schwer genug, nur daran zu denken.

Es war einfach so passiert: Eine Woche nach der Beerdigung fuhr Mays Mom sie ein letztes Mal zum Haus der Deatons – aber MrDeaton war nicht da. Außer der Haushälterin, Anna, war niemand da und sie wischte über die ohnehin blitzsauberen Arbeitsplatten und fischte prähistorische Fruit Loops unter dem Kühlschrank hervor.

Das Haus war vollkommen leer. Keine Möbel. Nicht mal mehr Vorhänge.

May rannte an Anna vorbei in Libbys altes Zimmer und riss die Tür des Schranks auf, in dem sie Princess X archiviert hatten.

»Schätzchen, es tut mir so leid«, sagte die Haushälterin sanft, als sie May eingeholt hatte. »Es tut mir so leid«, wiederholte sie. »Aber es ist alles weg.«

MrDeaton hatte seinen Job gekündigt, einen Koffer gepackt und war nach Michigan gefahren, wo er auch aufgewachsen war. Er hatte ein Unternehmen angeheuert, um das Haus in seiner Abwesenheit auszuräumen und alles an karitative Secondhandläden zu spenden. Dann hatte er Anna die Schlüssel zugeworfen und sie gebeten, alles zu putzen, bevor die Makler kamen. Er würde nicht mehr zurückkommen.

Genauso wenig wie PrincessX.

Völlig außer sich verlangte May, dass ihre Mutter sie zu jedem einzelnen Secondhandladen in King County fuhr. Sie drehte völlig durch und schrie so laut, dass ihre Mom ihr den Gefallen tat. Oder besser gesagt: ihr Dad, denn auf die Art mussten ihre Eltern keine Zeit miteinander verbringen. Sie halfen ihrer Tochter lieber durch einen Nervenzusammenbruch, als sich beim Abendessen gegenüberzusitzen.

May fand die Kisten mit den Abenteuern von Princess X, den Comicstrips und den aus Zeitschriften herausgerissenen Bildern von Klamotten, die die Prinzessin vielleicht tragen oder Orte, an die sie vielleicht reisen würde, nie wieder. Auch ihre Eltern fanden nicht mehr zueinander und trennten sich ein paar Monate später. Ihr Dad blieb in Seattle, und ihre Mom nahm sie für den Großteil des Jahres mit nach Atlanta, wobei sie den Sommer und einen Teil der Ferien und Feiertage im Nordwesten verbrachte. Ihr Südstaatenakzent kehrte wieder zurück, ihr war oft kalt und sie fühlte sich einsam.

Libby war tot, Princess X verschwunden.

May verlor ihre beste Freundin immer wieder und wieder.

ZWEI

Drei Jahre vergingen.

Und dann war da dieser Aufkleber.

May sah ihn am Broadway. Er klebte in der Ecke im Schaufenster eines Ladens, der in wenigen Tagen abgerissen werden würde. Der Laden war bereits leer – ausgeräumt und kahl, bis auf ein paar Staubmäuse und Spinnen. Alles war mit Brettern zugenagelt, weil die Stadt Platz für eine S-Bahn-Station am Capitol Hill machte.

Jedes Jahr, wenn May für den Sommer zurückkehrte, sah die Stadt ein bisschen anders aus. Manchmal hatte sich eine kleine Boutique oder ein Café verändert, beispielsweise das Black Tazza, das im Frühling geschlossen worden war. Manchmal hatte sich aber auch ein ganzes Viertel verändert, wie demnächst auch dieses hier, weil all diese Gebäude in einer Woche schon nicht mehr stehen würden.

In diesem August wurde sie siebzehn – deshalb würde auch schon bald alles ganz anders werden. Oder zumindest nahm sie das an. Das behaupteten jedenfalls immer alle.

Aber an jenem ersten Tag im Juni sah sie den Aufkleber in der rechten unteren Ecke des Schaufensters, das schon bald abgerissen werden würde.

Sie war auf dem Rückweg vom Univiertel, wo sie mit ihrem Notizbuch ihr Lager in einem Park aufgeschlagen hatte – um über den Plot für einen Roman zu grübeln, von dem sie bislang niemandem erzählt hatte, und um gleichzeitig darauf zu warten, dass ihrem Dad auffiel, dass sie nicht da war. Ihr Dad arbeitete viel, aber manchmal tat er es von zu Hause aus anstatt in seinem Büro in der Innenstadt. Aber selbst wenn er zu Hause war, dauerte es für gewöhnlich ein paar Stunden, bevor er irgendwann von seiner Arbeit aufblickte und bemerkte, dass May weg war. Sie verstanden sich zwar ganz okay, aber das lag hauptsächlich daran, dass sie nicht viel Zeit miteinander verbrachten. May vermutete, dass sie ihn womöglich an ihre Mutter erinnerte. Sie nahm es nicht allzu persönlich.

Wie dem auch sei, sie hatte einen Wohnungsschlüssel und kam und ging, wie es ihr gefiel, schlenderte zu Secondhandläden und wieder zurück und zu Bubble-Tea-Shops und Cafés, in denen sie immer noch heiße Schokolade statt Kaffee bestellte. Manchmal schmerzte sie die Erinnerung an Libby, aber sie hielt trotzdem an ihr fest. Alles andere war eigentlich auch sinnlos. Wo doch die ganze Stadt von ihr verfolgt zu werden schien.

Der Aufkleber am allerletzten noch verbliebenen Gebäude in der Olive Street war so unscheinbar, dass er ihr eigentlich gar nicht ins Auge hätte fallen dürfen. Er war aus Plastik und sah ziemlich billig aus. Die Ränder lösten sich bereits ab und die Farben waren ziemlich verblasst. Er war rund und schwarz umrandet.

Innerhalb dieser Umrandung konnte sie jedoch die Umrisse eines Mädchens mit leuchtend schwarz-blauen Haaren erkennen. Sie trug ein rosa Kleid mit Puffärmeln, eine große goldene Krone und rote Chucks. In ihrer linken Hand hielt sie ein lila Katana-Schwert.

May stand einfach nur da und starrte so gebannt auf den Aufkleber, dass sie gar nichts anderes mehr wahrnahm. Die Luft blieb ihr im Hals stecken, und sie versuchte, sie wieder hinunterzuschlucken, aber sie steckte so fest wie ein dicker Klumpen Kaugummi. Dann versuchte sie zu husten, und das funktionierte ein bisschen besser – abgesehen davon, dass sie dadurch zu weinen anfing. Ein trockenes, bebendes Weinen, bei dem keine Tränen flossen.

Das ergab keinen Sinn. Das war unmöglich.

May streckte trotzdem eine Hand aus, um den Aufkleber zu berühren, und sie konnte kaum glauben, dass er tatsächlich real war. Das konnte nicht sein, oder? Sie schob ihren Fingernagel unter den sich ablösenden Rand und versuchte, ihn an einem Stück abzuziehen. Er zerriss jedoch und sie hielt nur die untere Hälfte in der Hand: den Saum des rosa Kleids. Die feuerwehrroten Schuhe. Die Hand mit dem Schwert. Ja, das war eindeutig PrincessX.

Als sich der Rest des Aufklebers standhaft weigerte, sich abzulösen, holte May ihr Smartphone heraus und machte ein Foto.

Sie glotzte weiter auf den blöden Plastikaufkleber, so als bestünde die Möglichkeit, dass er zum Leben erwachte und ihr erzählte, dass nichts von alledem je wahr gewesen war. Nicht die Brücke. Nicht das Auto. Nicht das Wasser. Nicht Libbys geschlossener Sarg und ihr leeres Haus mit ihrem leeren Zimmer und dem leeren Schrank, in dem sich einst die Kisten mit den Princess X-Erinnerungsstücken befunden hatten.

Vielleicht war das ja alles gar nicht wahr. Oder zumindest nicht das Allerwichtigste:

Vielleicht war Libby ja noch am Leben.

Ihr Handy klingelte. Es war ihr Dad. Sie ging nicht ran, weil sie das Gefühl hatte, dass ihre Stimme ganz matschig klingen würde, und dann würde er wissen wollen, warum. Stattdessen steckte sie das Telefon wieder ein und machte sich langsam auf den Nachhauseweg, während ihre Gedanken mit einer Mischung aus Verwirrung und Aufregung in ihrem Kopf herumwirbelten. Was hatte der Aufkleber zu bedeuten? Hatte jemand ihre alten Notizbücher gefunden, sie irgendwo aus dem Keller eines Secondhandladens gerettet? Hatte jemand aus der Schule etwas damit zu tun? Oder handelte es sich nur um einen bizarren, höchst unwahrscheinlichen Zufall?

Nein. Letzteres glaubte sie nicht eine Minute lang. Sie wusste zwar nicht, was der Aufkleber zu bedeuten hatte, aber irgendetwas bedeutete er.

»Da bist du ja«, sagte ihr Dad, als sie zur Wohnungstür hereinkam.

»Da bin ich«, erwiderte sie.

»Ich hab dich angerufen.«

»Tut mir leid«, brachte sie heraus, gab ihm jedoch keine Erklärung. »Möchtest du was zu Mittag essen?«

Ein Teil der Anspannung wich aus seinen Schultern und er verfiel wieder in seine übliche, leicht gebeugte Haltung. »Mittagessen wäre toll. Woran hast du gedacht?«

»Mexikanisch«, antwortete sie entschlossen. Falls sie sich bei ihrem mexikanischen Mittagessen nicht zusammenreißen konnte, würde sie die Tränen auf die Jalapeños schieben.

Sie schlenderten zu dem kleinen Lokal um die Ecke, in dem man sie schon kannte, und setzten sich in ihre bevorzugte Nische. Sie bestellten das Übliche und redeten über belanglose Dinge, bis ihr Essen kam.

Als es vor ihnen stand, bohrte er doch nach.

»Gar nichts stimmt nicht«, versicherte May ihm mit einem Mundvoll Sauerrahm und Bohnen, aber sie sah ihn dabei nicht an.

»Ich hab dich nicht gefragt, was nicht stimmt. Ich hab dich gefragt, was los ist. Du bist so … abwesend. Und du hast die ganzen Servietten aufgebraucht, um dir die Nase zu putzen.«

Sie spielte mit dem Gedanken, ihn anzulügen. Es wäre ihm ganz recht gewesen, wenn sie ihn angelogen hätte – wenn sie ihm irgendetwas Unwichtiges oder Albernes erzählt hätte, mit dem er sich nicht weiter auseinandersetzen musste. Aber May war eine furchtbar miese Lügnerin, und sie glaubte sowieso nicht, dass es eine Rolle spielte, ob sie ihm die Wahrheit sagte oder nicht. Wenn es ihm unangenehm war, tja, Pech. Ihr war es auch unangenehm.

»Na schön, wenn du es wirklich wissen willst …«, begann sie vorsichtig. »Es ist wegen Libby.«

Er schwieg einen Moment lang. »Was ist denn mit ihr?«

May lachte, auch wenn sie sich nicht sicher war, warum. Es tat ein bisschen weh. »Okay, erinnerst du dich noch, woran wir immer gearbeitet haben? An Princess X?«

»Ist nicht gerade leicht, sie zu vergessen. Du hast deine Mutter und mich mit dem Auto quer durch die Stadt gejagt, um diese Kisten zu finden.«

»Natürlich hab ich das. Sie waren wichtig. Ich wollte sie zurück.«

Eine unbehagliche Stille breitete sich zwischen ihnen aus, bis er schließlich sagte: »Tut mir leid.« Er schaute auf seinen Teller hinunter.

»Es war ja nicht deine Schuld, dass wir sie nicht gefunden haben«, erwiderte May schnell.

»Ich denke, daran war niemand schuld. Aber weißt du, nachdem du und deine Mom weg wart, bin ich eine Zeit lang immer mal wieder zu einem Secondhandladen spaziert und hab reingeschaut. Nur für den Fall, dass sie doch noch irgendwo auftauchen.«

»Das … das hast du getan?« Sie war überrascht und gerührt, aber sie war sich nicht sicher, wie sie ihm das sagen sollte, deshalb sagte sie gar nichts.

Er grinste. »Die Angewohnheit hatte ich dir zu verdanken.« Er nahm einen weiteren großen Bissen von seinem Burrito.

»Aber du hast sie nie gefunden, sonst hättest du’s mir schließlich gesagt.« Es war eher eine Feststellung als eine Frage. »Deshalb wäre es doch wirklich merkwürdig, wenn Princess X plötzlich irgendwo auftauchen würde, richtig?«

Er hörte auf zu kauen. Schluckte. Griff nach der letzten Serviette, die noch auf dem Tisch lag, und tupfte sich den Mund ab, ohne seinen Blick auch nur einen Moment von May abzuwenden. »Wo … auftauchen?«

»Auf einem Schaufenster, drüben am Broadway. Da war ein Aufkleber.«

»Ich nehme an, du hast ein Foto von diesem Aufkleber gemacht? Lass mich mal sehen.« Er gestikulierte mit seiner Gabel.

Sie angelte ihr Telefon aus der Tasche. Ihre Hände zitterten ein wenig, als sie das Bild öffnete. »Hier«, sagte sie und reichte es ihm.

Ihr Dad kniff die Augen zusammen und betrachtete den kleinen Bildschirm. »Ich würde sagen, das ist nur ein halber Aufkleber.«

»Ich weiß. Ich hab zuerst versucht, den Sticker abzuziehen, aber er ist zerrissen. Hier ist die andere Hälfte.«

Trotz all ihrer Bemühungen hatte sich der Sticker zu einem zigarettengroßen klebrigen Röhrchen zusammengerollt. Sie rollte ihn mit einiger Anstrengung wieder auseinander und strich mit der Handfläche darüber, hatte jedoch alle Mühe, ihn glatt zu bekommen. Er blieb an der Plastiktischdecke kleben, versuchte aber sofort wieder, sich zusammenzukräuseln, als sie ihre Hand wegnahm.

Ihr Dad hielt das Telefon neben den Aufkleber und fügte beides im Geiste zu einem Bild zusammen. Er neigte den Kopf zuerst nach links, dann nach rechts. »Das ist merkwürdig.«

»Merkwürdig? Es ist unmöglich.«

»Das würde ich so nicht sagen. Wir haben die Kisten zwar nicht gefunden, aber vielleicht ja jemand anders. Vielleicht hat sie jemand irgendwo zufällig entdeckt und fand sie cool.«

May rutschte in der Sitznische ein wenig tiefer, während die letzten Bissen ihrer Enchilada kalt wurden. »Das bezweifle ich.«

»Du bezweifelst es nicht«, entgegnete er. »Du willst es bloß nicht glauben. Das ist aber nicht dasselbe.«

Ihr traten wieder Tränen in die Augen. Sie kämpfte mit ihnen um die Kontrolle über ihr Gesicht und siegte immerhin nach Punkten. »Ach, nein?«

Er seufzte. »Ich weiß, dass du glauben willst, dass Libby immer noch irgendwo da draußen ist und Princess X zeichnet. Aber was immer dieser Aufkleber auch bedeutet, das ist es nicht. Es tut mir leid. Aufrichtig leid.«

Sie wollte wütend auf ihn sein, aber es hätte schlimmer sein können. Hätte sie versuchen müssen, diese ganze Sache ihrer Mom zu erklären, hätte das in einer einzigen Katastrophe geendet. Ihre Mom hätte nur gelacht und ihr erklärt, dass sie sich mit dem Aufkleber irrte. Dann hätte sie weiter Online-Scrabble gespielt, und May wäre so wütend geworden, dass sie den nächsten hässlichen Heulanfall bekommen hätte. Sie hätten sich gestritten und May hätte ihre Mom gehasst, weil sie wegen etwas so Offensichtlichem log und es sie noch nicht mal interessierte.

Wenigstens sagte ihr Dad ihr nicht, was für eine Idiotin sie war. Er verstand sie zwar nicht immer, aber er tat das, was sie sagte, auch nie einfach so ab. Er nahm alles sehr ernst, was manchmal auch wirklich toll war. In diesem Moment wünschte sich May jedoch das Märchen. Aber wenn es das war, was sie wollte, dann war er nicht der richtige Ansprechpartner.

Deshalb hörten sie auf, darüber zu reden. Als sie nach Hause kamen, schauten sie sich The Venture Bros. auf Netflix an. Eine Folge nach der anderen, bis ihr Dad verkündete, es sei Schlafenszeit, und den Fernseher ausschaltete. So wechselte er am liebsten das Thema: mit einer Fernbedienung in der Hand.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)