Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eterna Cadencia

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

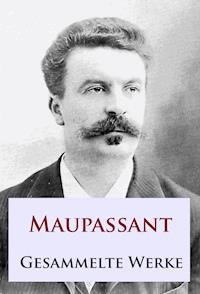

Guy de Maupassant goz� de una enorme popularidad tanto en vida como despu�s de muerto. Sus novelas, as� como sus cuentos, fueron objeto de cientos de ediciones y de otras tantas traducciones a las m�s diversas lenguas. Esto no significa que no haya tenido serios detractores, sobre todo entre sus connacionales, quienes consideraron su prosa como desma�ada y falta de estilo, sin prestar atenci�n a su incre�ble efectividad narrativa, que lo estableci� como modelo en otras literaturas. Por eso, contradiciendo las pretensiones textualistas de la teor�a literaria �fundamentalmente francesa� de los �ltimos cincuenta a�os, tal vez sea hora de volver a la muy estrecha relaci�n entre las circunstancias de la vida de Maupassant como fuente de buena parte de lo que escribi�. Sus cuentos, por donde desfilan su pasi�n por las mujeres, sus muchos excesos, el canotaje, sus observaciones sobre la guerra franco-prusiana, su absoluto desprecio por la moral burguesa y las convenciones de su tiempo, y los atisbos de su propia locura son el lugar ideal para emprender la nueva lectura que propone esta antolog�a cronol�gica que, a contracorriente de estos tiempos, plantea volver a leer con contexto. Jorge Fondebrider

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 570

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

IDILIO Y OTROS CUENTOS

GUY DE MAUPASSANT

¡Dios mío, la gente púdica se va a indignar mucho! ¿Por qué? ¿Quién es la cortesana de moda que no tiene una docena de amantes y cuál de esos amantes es tan estúpido como para ignorarla? ¿No está de moda pasar una velada en casa de una mujer famosa y popular, como se va a la Ópera, al Français o al Odéon, ya que allí se representaban los semiclásicos?

Guy de Maupassant gozó de una enorme popularidad tanto en vida como después de muerto. Sus novelas, así como sus cuentos, fueron objeto de cientos de ediciones y de otras tantas traducciones a las más diversas lenguas. Esto no significa que no haya tenido serios detractores, sobre todo entre sus connacionales, quienes consideraron su prosa como desmañada y falta de estilo, sin prestar atención a su increíble efectividad narrativa, que lo estableció como modelo en otras literaturas.

Por eso, contradiciendo las pretensiones textualistas de la teoría literaria —fundamentalmente francesa— de los últimos cincuenta años, tal vez sea hora de volver a la muy estrecha relación entre las circunstancias de la vida de Maupassant como fuente de buena parte de lo que escribió. Sus cuentos, por donde desfilan su pasión por las mujeres, sus muchos excesos, el canotaje, sus observaciones sobre la guerra franco-prusiana, su absoluto desprecio por la moral burguesa y las convenciones de su tiempo, y los atisbos de su propia locura son el lugar ideal para emprender la nueva lectura que propone esta antología cronológica que, a contracorriente de estos tiempos, plantea volver a leer con contexto.

JORGE FONDEBRIDER

La Grenouillère (1869) y Almuerzo de los remeros (1881), de Pierre-Auguste Renoir

Idilio y otros cuentos

GUY DE MAUPASSANTTraducción, prólogo, selección y notas de Jorge Fondebrider

PRÓLOGOUn salvaje

Es posible que, en la época de lo políticamente correcto y las cancelaciones, los muchos detalles de su vida privada que, en su momento, Guy de Maupassant hizo públicos hoy resulten francamente intolerables y afecten negativamente a los lectores del escritor. Sus muchos excesos, su violenta falta de escrúpulos, su desprecio por el orden social, su voluntad por llegar allí donde muy pocos llegan constituyen algunos de los rasgos distintivos de su vida. En su favor, y a diferencia de muchos de sus muy ilustres contemporáneos, careció de una doble moral. Acaso por ello –además de otras razones que inmediatamente se expondrán en este prólogo–, Gustave Flaubert lo consideró algo así como un hijo espiritual, a quien enseñó, apadrinó y protegió en cada ocasión que pudo.

Uno de los primeros escritores profesionales de la historia, para Maupassant todo era susceptible de convertirse en literatura, a tal punto que transformaba la noticia periodística ocurrida ayer en cuento, crónica, comentario crítico o artículo de costumbres. Y, en cierta forma, eso mismo hizo con muchos de los hechos de su propia vida. De ahí que este libro comience demorándose con algún detalle en lo que sobre él recogieron sus múltiples biógrafos. Esos hechos, como podrá comprobarse más adelante, se reflejan en muchos de sus textos, algunos de los cuales, les guste o no a las almas sensibles, lo convirtieron en uno de los padres del cuento contemporáneo.

UNA COMPLEJA RED DE RELACIONES

El prestigioso cirujano Achille-Cléophas Flaubert (1784-1846) y Caroline Fleuriot (1793-1872) tuvieron seis hijos, de los que sólo tres llegaron a la edad adulta: el médico Achille Flaubert (1813-1882), el escritor Gustave Flaubert (1821-1880) y Joséphine Caroline Flaubert (1824-1846).

Por su parte, el rico armador Paul François Le Poittevin (1778-1850) y su esposa Victoire Thurin (1794-1866) fueron los padres del poeta Alfred Le Poittevin (1816-1848), de Laure Le Poittevin (1821-1903) y de Virginie Le Poittevin (1830-¿?).

Flaubert y Le Poittevin, representantes ambos de la burguesía normanda, fueron amigos, vínculo que, más adelante, heredaron sus hijos. De hecho, a pesar de los cinco años de diferencia que había entre Alfred Le Poittevin y Gustave Flaubert, éstos fueron amigos íntimos hasta la temprana muerte del primero, un talentoso escritor cuya carrera quedó trunca.1 Esta circunstancia dejó al autor de Madame Bovary sumido en el mayor desconsuelo.2

Ahora bien, Gustave Flaubert, desde la niñez, fue también amigo de Laure Le Poittevin, quien tenía su misma edad, dato que permitirá una mejor compresión de la historia que sigue.

En 1846, entran en escena los Maupassant, una familia de Lorena trasladada a Normandía, con un mínimo título nobiliario. Para disgusto de Flaubert –quien según su correspondencia, vivió el episodio como una traición a la amistad–, Alfred se casó con Louise de Maupassant (1825-1891). Ambos fueron los padres del célebre pintor Louis-Paul Le Poittevin (1848-1909).3

También ese año Laure Le Poittevin contrajo matrimonio con Gustave de Maupassant (1821-1899), el hermano mayor de Louise, quien, gracias a la fortuna paterna, vivía de rentas. El matrimonio, aparentemente, resultó un fiasco desde su viaje de bodas a Roma, dado que, ni siquiera en ese momento, Gustave se privó de prestarles atención a otras mujeres. Frédéric Martinez, biógrafo de Guy de Maupassant, escribe que esa luna de miel “se convirtió en luna de vinagre bajo el cielo normando […]. La decepción estalló en peleas”.4

Gustave y Laure, desde 1849 a 1853, instalados en el château de Miromesnil,5 –una propiedad del siglo XVI, en Tourville-sur-Arques, localidad situada a 8 kilómetros de Dieppe, en el actual departamento del Sena Marítimo, Normandía– tuvieron dos hijos: el primero fue Henri René Albert Guy de Maupassant (1850-1893) y el segundo fue Olivier François Marie Hervé de Maupassant (1856-1889), quien hacia 1887 manifestó los primeros signos de locura, por lo que tuvo que ser internado en un asilo, donde finalmente murió.

Olivier Frébourg señala que “Laure Le Poittevin no es una madre normanda ni una Lady Macbeth, devorada por la ambición antes de hundirse en los remordimientos. Flaubert, quien seguirá siendo su amigo, no lo habría soportado. Sus cartas son las de una mujer de carácter, amante de la literatura. En ellas no aflora ni un rastro de histeria o de mitomanía. Los biógrafos la juzgan desequilibrada, le atribuyen una cierta fijeza en su mirada. Es una mujer alta, morena, de rostro severo, con mirada un tanto porfiada”.6 Y añade: “Madre invasora y empática, que sufrió la enfermad de Basedow, vivió ochenta y dos años. Esa afección de la tiroides implica exoftalmia –ojos desorbitados–, rechazo a la luz, gritos de dolor. Las opiniones médicas hoy son unánimes: esa enfermedad raramente hereditaria no lleva a los delirios de grandeza. Los ojos de Maupassant no presentaban ningún rastro de exoftalmia”.7 Siempre según la prosa algo pomposa de Frébourg, “Laure depositará en la cabeza de Guy el oro de la literatura. Más allá de los vínculos afectivos, introducirá el fuego en la imaginación de su hijo. Más tarde, será su confidente. Él le contará sobre sus relaciones. Ella le dará su opinión sobre sus manuscritos, criticará algún desenlace. Relación libre, ambigua, artística: de respeto, deber, fidelidad, gran amor. Después de la muerte de Guy, guardiana vigilante, se aferrará a su obra como si la hubieran concebido juntos. Un escritor, un hombre célebre, ¡su sueño!”.8

En 1854, la familia se muda al Château-Blanc, de Grainville-Ymauville, a unos 15 kilómetros de Étretat y a unos 31 kilómetros de Le Havre. “Guy –anota Frédéric Martinez– ahí está muy a gusto, crece como el pasto de los prados, entre las faldas de Laure y de la vieja Joséphe, la criada. Sus primeros recuerdos datan del Château-Blanc”.9 Se trata de una vida lejos de las ciudades, en la que alterna los bosques y el mar. La única educación formal que recibe Guy proviene de su madre.

En 1858 se produce la separación de hecho de Gustave y de Laure, quien se muda con sus dos hijos a la villa Les Verguies, una gran mansión del siglo XVIII, en Étretat, que, por consejo de su hermano Alfred, Laure había comprado antes de casarse. Por su parte, Gustave de Maupassant se instala en París, donde trabaja en el banco Stolz, al tiempo que alterna una vida de mujeriego con la bohemia de poetas y pintores.

Gustave se lleva a Guy, quien entre 1859 y 1860 es alumno del liceo imperial Napoléon (en la actualidad, el prestigioso liceo Henri IV). “Sus notas –señala Frédéric Martinez– proclaman los éxitos de preceptora de su madre. Su padre sigue sus instintos; París se le sube a la cabeza. París: grandes bulevares y sombrillas, mujercitas en busca de aventuras”.10 Por ese entonces, Guy le envía una nota a su madre: “Salí primero en composición: como recompensa, Madame de X…, me llevó al circo con papá. Parece que ella también lo recompensaba a papá, pero no se por qué”.11 La situación no da para más. En 1862, tiene lugar la separación definitiva. Un juez de paz les concede el divorcio, acordándole a Laure una pensión de mil seiscientos francos anuales. Considerando estos antecedentes –a los que más tarde se sumarían otros–, Guy nunca tuvo una buena relación con su padre, por quien, en muchas otras oportunidades, mostró su desprecio.

Gustave de Maupassant se quedó a vivir en París. Pero ya sin el freno de tener que mantener a la familia, sus gastos superaron sus ganancias. Cuando muere su padre, que era su principal fuente de ingresos, decidió convertirse en pintor a tiempo completo, su verdadera pasión.

ESTUDIOS

La separación definitiva de sus padres le supuso a Guy, por un lado, la vuelta a Normandía y, por otro, la falta de una figura paterna. Por un tiempo, volvió a recibir clases de su madre12y, más tarde, del abad Aubourg, vicario de Étretat, quien se ocupó de enseñarle gramática, aritmética, latín y catecismo.

Luego, en 1863, fue enviado como pupilo al colegio religioso de Yvetot, en el distrito de Ruán, de donde, en 1868, será expulsado por unos versos considerados irreverentes y antirreligiosos.

Con ese antecedente en la mochila, logra entrar al Lycée Corneille, también de Ruán. Allí se destaca en lengua y literatura. No es un colegio pupilo, por lo que se aloja en una pensión, lo que le permite gozar de una independencia nueva para él. De ese período data la breve pero significativa relación con Louis Bouilhet (1821-1869),13 por un tiempo su profesor y, luego, primer mentor literario de Maupassant. Éste, a su vez, servirá de vínculo entre Guy y Flaubert. “Cómodamente instalados en los sillones –escribe Frédéric Martinez–, los dos amigos fuman y conversan. Guy encogido, asiste a su conversación como a un coloquio de dioses. El de la poesía le da la palabra al de la prosa. Guy bebe esas palabras como ambrosía y, sentado en una silla, con los ojos clavados en los dos bigotudos, no ve pasar el tiempo”.14

De Bouilhet, a quien Maupassant frecuenta durante meses, aprende a evitar “la grasa lírica”, que será también la lección de Flaubert para la prosa. Pero el 18 de julio de 1869 muere Bouilhet. Once días después, Maupassant egresa con el título de bachiller en Letras.

LA GUERRA FRANCO-PRUSIANA

Las razones de la guerra franco-prusiana involucran entre otros factores el deseo de Napoléon III de anexar Luxemburgo a Francia y la voluntad de Otto von Bismarck de unificar Alemania, lo que suponía un riesgo a la hegemonía francesa sobre buena parte de la Europa continental. Esas tensiones, presentes al menos desde 1866, necesitaban una excusa para convertirse en conflicto, lo que ocurrió cuando Isabel II de España, quien ocupó el trono entre 1833 y 1868, fue derrocada y hubo que elegir un nuevo monarca. Así, luego de varias postulaciones fallidas, el general español Juan Prim y Prats propuso como nuevo rey a Leopold von Hohenzollern, cabeza de la casa homónima y primo de Wilhelm I de Prusia. Por supuesto, Napoléon III se negó rotundamente a tener un rey de origen alemán al sur de Francia. Wilhelm I aceptó esa negativa, pero Bismarck aprovechó la situación y, sabiendo que las tropas prusianas eran superiores a las francesas, hizo redactar una declaración de prensa humillante para Francia y así comenzó la guerra entre el Segundo Imperio francés y el Reino de Prusia, apoyado por la Confederación Alemana del Norte y los reinos aliados de Baden, Baviera y Würtemberg. La guerra tuvo lugar entre el 19 de julio de 1870 y el 10 de mayo de 1871.

Y acá vuelve a entrar en escena Guy de Maupassant, quien, apenas terminado el bachillerato, partió a París, con la idea de estudiar Derecho. Instalado en lo de su padre, en el 2 de la rue Moncey,15 en el distrito 9, apenas tuvo tiempo de comenzar sus estudios porque, en julio de 1870, se incorporó como voluntario al ejército. Pero Bismarck no se equivocó en su diagnóstico y el ejército francés comenzó a perder en todos los frentes y los prusianos y sus aliados invadieron Francia. Finalmente, el 2 de septiembre de 1870, durante la batalla de Sedan, en las Ardenas, los alemanes capturaron a Napoléon III y el Segundo Imperio se derrumbó. Dos días después, en París, se proclamó la Tercera República. Con todo, la guerra siguió y los prusianos se apoderaron de todo el norte y el oeste de Francia. Los soldados franceses huyeron en desbandada y París fue sitiada.

El papel de Maupassant durante la guerra no fue heroico: destinado primero a tareas administrativas, luego, ya en la artillería, participa en la retirada ante el avance prusiano. Eso le alcanza para ver los horrores de la guerra y para comprobar de primera mano el comportamiento de la burguesía francesa y del pueblo raso. Finalmente, pagando –práctica muy común en la Francia de esos años–, consigue que alguien lo reemplace en el ejército, donde, en lugar de los cinco años que le correspondían, estuvo sólo trece meses, hasta septiembre de 1871.

EL TRABAJO

En marzo de 1872, al cabo de varios intentos y otras tantas gestiones de su padre ante el almirante Jean-Marie Saisset, Guy logró entrar al Ministerio de Marina. “Allí trabajó, primero, sin remuneración –escribe Henri Mitterand–, después, en octubre, fue nombrado ‘supernumerario’. Por un trabajo cotidiano en las oficinas de Suministros y, algo más tarde en la de Personal, recibe una remuneración mínima de ciento veinticinco francos mensuales, incrementada por una prima anual de ciento cincuenta francos. […] No obstante, Gustave de Maupassant le deposita a su hijo una ayuda mensual de ciento diez francos”.16 “La situación financiera de Guy de Maupassant –continúa Mitterand– apenas mejora en el curso de los ocho años pasados al servicio del Estado: a fines de 1878, gana dos mil francos por año; vale decir, menos de ciento setenta francos mensuales, a los cuales su padre añade una pensión anual de seiscientos francos. Habiendo renunciado a la Marina y, trasladado en febrero de 1879 al gabinete del ministro de Educación, gracias a las insistentes recomendaciones de Flaubert, su situación material mejora sólo un poco, garantizándose desde entonces doscientos francos mensuales, pero perdiendo su ventaja de transporte en ferrocarril con tarifa reducida, ¡tan importante para sus viajes a Normandía!”.17

Mitterand cuenta que, en su correspondencia con Flaubert, Maupassant se queja amargamente de su suerte. “No es sólo cuestión de vergüenza, aunque la pobreza lo obliga a humillaciones, deudas y préstamos: a los veintinueve años, en agosto de 1879, se ve necesitado de pedirle a su madre sesenta francos para su viaje a Bretaña, que su padre, a fin de cuentas, va a financiar. Lo que en los niveles más bajos de la administración le parece cada vez menos soportable, con o sin razón, es la miseria moral de muchos de sus colegas, la vigilancia mezquina y la altanería de sus jefes, la desconfianza de unos y de otros: demasiado desdeñoso de sus tareas, demasiado libre en sus costumbres, demasiado aferrado a un principio de notoriedad extra profesional, demasiado pendiente de sus licencias… […] Un único recurso, para ganar algo más y para escapar a la grisura administrativa: la escritura. Después vienen el canotaje y las conquistas femeninas, pero sólo hacen más urgente la satisfacción de escribir”.18

PASIONES Y VICIOS

En agosto de 1873, Maupassant –quien, desde su infancia en Normandía, estaba familiarizado con las embarcaciones– se entrega con pasión al canotaje.19 Así, dos veces por semana se llega hasta Argenteuil, un suburbio en el noroeste de París, donde sale al río con la yola La Feuille à l’envers, en compañía de Albert de Joinville, Léon Fontaine y Robert Pinchon, todos jóvenes remeros, con quienes funda “l’Union des Crépitiens”,20 cuyas principales actividades, además del remo, consisten en la práctica de un humor grosero y brutal, en llevar a cabo competencias sobre el tamaño y posibilidades de sus miembros viriles, entregarse a todo tipo de excesos sexuales y cometer actos sacrílegos.

El entusiasmo por el remo y por sus actividades conexas lo lleva ese mismo año a Chatou, en el departamento Yvelines, a quince kilómetros al oeste de París, donde se encuentra la llamada Île des Impressionnistes, así conocida por la frecuentación que de ella hacían Claude Monet, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Édouard Manet y Camille Pissarro, entre otros pintores de esa escuela. Allí, aun hoy se alza la célebre Maison Fournaise, suerte de restaurante y hotel para pintores y remeros, en una de cuyas paredes todavía se leen unos versos de Maupassant, por diez años habitué del lugar.21 Acaso abrumado por la afluencia cada vez mayor de público, en 1889, deja de frecuentar Chatou y transporta su barco hasta Poissy, en el distrito de Saint-Germain-en-Laye.

OTRO TIPO DE PASIÓN

La pasión de escribir le absorbe a Maupassant el poco tiempo libre que le dejan el trabajo y sus aventuras náuticas y eróticas. Guy escribe versos que, religiosamente, somete a Flaubert, quien ya es una presencia constante en su vida. En invierno, cuando Flaubert está en París, lo visita en su casa del cuarto piso del 4 de la rue Murillo, donde hay una espléndida vista del Parc Monceau. Y cuando Flaubert se recluye en Croisset, su casa normanda a pocos kilómetros de Ruán, ambos mantienen una profusa correspondencia.

El 23 de febrero de 1873, Flaubert le escribe a la madre de Guy una carta desde París: “Me ganaste de mano, querida Laure, porque desde hace un mes quería escribirte para manifestarte el cariño que me despierta tu hijo. No podrías creer lo encantador, inteligente, bueno, sensato y espiritual que me parece; en síntesis (para emplear un término de moda), ¡simpático! A pesar de la diferencia de edades, lo veo como ‘un amigo’”.22 Y más abajo, especificando algo más las ideas que Flaubert le iba a inculcar a Maupassant: “Hay que alentar en tu hijo el gusto que siente por los versos, porque ésa es una pasión noble, porque las letras consuelan de muchos infortunios y porque tal vez –¿quién sabe?– tenga talento. Hasta ahora no produjo mucho como para que yo me permita hacer su horóscopo poético; y, luego, ¿a quién le está permitido decidir sobre el porvenir de un hombre? […] Creo que nuestro muchachito es un poco obra de largo aliento. Lo que me mostró está a la altura de todo lo que imprimen los parnasianos… Con el tiempo, ganará originalidad, una manera individual de ver y de sentir (porque en eso consiste todo); en cuanto al resultado, al éxito, ¿qué importa? Lo importante en este mundo es llevar el alma a una región alta, lejos de los fangos burgueses y democráticos”.23

Luego de acariciar brevemente la idea de convertirse en dramaturgo, Maupassant, acaso por influencia de Alphonse Daudet, quien había publicado sus Contes du Lundi [Cuentos del lunes], decidió probar suerte con los cuentos. En estos términos se lo anuncia a su madre: “Hace un momento, para distraerme, escribí algo parecido a los Contes du Lundi. Te lo envío, naturalmente no tiene ninguna pretensión ya que lo escribí en un cuarto de hora”.24

Hacia 1874, Maupassant, visitante constante de Flaubert, comienza a participar en sus tertulias. Allí conoce a Émile Zola, quien, con motivo de la inauguración de una estatua de Maupassant en el Parc Monceau, ha dejado el siguiente testimonio de ese primer encuentro: “Durante nuestro primer encuentro, allá arriba, en el estudio del buen y gran Flaubert, rotundo y ardiente de pasión por las letras, Maupassant era poco más que un colegial que apenas se había escapado de la universidad. Estaban [los] Goncourt, Daudet, [Ivan] Turgueniev, sus mayores, y él se mostraba ante ellos tan modesto, con su tranquila sonrisa, que ninguno de nosotros podría haber imaginado su deslumbrante y rápida fortuna”.

En 1875, tienen lugar dos hechos que revisten importancia. Por un lado, con sus amigos de la Société des Maquereaux, Maupassant escribe la pieza À la feuille de rose, maison turque, que se estrena el 19 de abril de 1875 en el taller del pintor Maurice Leloir, quien estuvo a cargo de la escenografía. Ya desde el título se revela la naturaleza licenciosa de la obra.25 Su argumento puede resumirse en estos términos: Monsieur y Madame Beauflanquet, alcalde y alcaldesa de Conville, estando de viaje, tienen que pasar una noche en París. Pero La Feuille Rose, el supuesto hotel que eligen es, en realidad, un prostíbulo que alberga un harén turco. El propietario del lugar les hace creer que las mujeres que desfilan por el salón son las esposas de los embajadores turcos y así comienza una noche de libertinaje, en la que Madame descubrirá nuevos placeres desconocidos en la provincia.

El segundo hecho significativo es la inclusión en L’Almanach lorrain de Pont-à-Mousson de “La Main d’écorché” [“La mano desollada”], primer cuento publicado bajo el seudónimo Joseph Prunier.26 A partir de entonces, Maupassant irá publicando diversos cuentos en diferentes medios; para ser exactos, once entre 1876 y 1880.

DOS TIPOS DE CONDENA

A fines de 1875, Maupassant comienza a experimentar problemas cardíacos, y luego, pérdida de cabello. Consulta al doctor Landreit de Lacharrière, quien lo tranquiliza diciéndole que no tiene nada, que a lo sumo se trata de una dilatación del corazón, para la cual aconseja reposo. Pero, a pesar de su apariencia robusta, su salud es delicada. En consecuencia, Landreit de Lacharrière le recomienda que visite al doctor Potain, que es una gran eminencia. Maupassant lo ve en febrero de 1876, y el diagnóstico esta vez es principio de envenenamiento por nicotina.

Aunque deja de fumar en pipa, su salud no mejora. Tampoco descansa. De hecho, en una de sus cartas, le confiesa a Flaubert, amante de este tipo de confidencias, haberse echado “19 polvos en tres días”.27 En agosto, a pedido del doctor Landreit de Lacharrière, viaja a Loêche,28 para realizar una cura en una clínica especializada en afecciones sexuales y dermatológicas.

A su vuelta a París, se queja progresivamente de migrañas y de dolor en los ojos, que, al igual que la fatiga crónica –en primera instancia, atribuida al agotamiento–, son síntomas de la llamada sífilis secundaria.29

Finalmente hay un diagnóstico cierto, confirmado en una muy citada carta que, el 2 de marzo de 1877, le envía a su amigo Robert Pinchon: “Nunca adivinarás el maravilloso descubrimiento que mi médico acaba de hacer en mí... nunca, no, nunca. Como mi pelo completamente rapado no volvía a crecer, mi padre lloraba a mi alrededor y los lamentos de mi madre llegaban desde Étretat, agarré a mi médico por el cuello y le dije: ‘Maldita sea, vas a encontrar lo que lo tengo, o te rompo todo’. Él respondió: ‘Sífilis’. Confieso que no me lo esperaba, quedé muy desconcertado, finalmente pregunté: ‘¿Qué remedio?’ Me respondió: ‘Mercurio y yoduro de potasio’. Fui a ver a otro Esculapio y, habiéndole contado mi caso, le pedí su opinión. Él respondió: ‘Una sífilis antigua que se remonta a seis o siete años atrás y que debió ser recomunicada por una placa mucosa que ahora ha desaparecido’”. La carta continúa en estos términos: “¡Tengo sífilis! ¡Por fin! ¡La verdadera! No la miserable blenorragia, no la sífilis de los homosexuales, ni los condilomas burgueses ni verrugas. No, no, la gran sífilis, aquella de la que murió François I, la majestuosa y sencilla sífilis, la elegante sífilis. […] Tengo sífilis […] ¡y estoy terriblemente orgulloso de ello! Y, por sobre todo, desprecio a la burguesía. Aleluya, tengo sífilis, por eso ya no tengo miedo de contagiarme y beso a las putas callejeras, a las putitas terminales, y después de habérmelas cogido les digo: tengo sífilis. Y tienen miedo y yo me río…”.30

El Ministerio de Marina le otorga entonces una primera licencia por razones de salud. Sin embargo, Eugêne-Émile Luneau, su jefe, no ve esa ausencia, ni sus razones, con buenos ojos. “Su boletín individual de notas se degrada –escribe Olivier Frébourg–. Salud: ‘bastante mala a pesar de su apariencia robusta’. Apreciación general: ‘enclenque, sin energía’”.31 Con esa evaluación se inicia una relación tensa entre Maupassant y su superior inmediato.

Su puesto de empleado público y las horas transcurridas en una oficina realizando tareas mecánicas lo agobian. Entonces, como alternativa, busca convertirse en periodista profesional. Pero, a pesar del apoyo de Flaubert, sus intentos por ocuparse de la crítica literaria o de arte postulándose como personal de planta de La Nation fracasan.

Maupassant continuará en su puesto en el Ministerio de Marina.

A LA SOMBRA DE FLAUBERT

Las tertulias de Flaubert se mudaron de la rue Murillo a la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Allí, Maupassant dejó atónitos a todos los contertulios con su poema “Au bord de l’eau” [“A la orilla del agua”], que, a lo largo de una serie de versos alejandrinos perfectamente rimados, cuenta la historia de “dos jóvenes que se mueren de tanto coger”.32

Rápidamente, Flaubert lo recomienda al poeta Catulle Mendès (1841-1909), director de La République des Lettres, quien publica ese texto firmado por Guy de Valmont. Maupassant especula con un escándalo como los que, en su momento, catapultaron a Flaubert, con Madame Bovary, y a Baudelaire, con Les Fleurs du mal. Pero esta vez no pasa nada.33 En cambio, sin que Maupassant lo buscara, Mendès lo ubicó en el grupo de los nuevos parnasianos y, en esa calidad, lo invitó a participar de las comidas que organizaba en su casa, con Villiers de L’Isle Adam y Stéphane Mallarmé, entre otros.

Lo mismo ocurre con otros escritores que, intrigados por las frecuentes recomendaciones de Flaubert, comienzan a incorporarlo a sus reuniones. Es el caso de Daudet. También el de Zola quien, como recuerda Fréderic Martinez, lo recibe en su casa, en el 21 de la rue Saint-Georges, actualmente rue des Apennins, en el barrio de Batignolles. Alrededor del astro novelesco gravitan los aprendices de escritores naturalistas. Maupassant se vincula con ellos, que unen el gusto por las letras con la voluntad de ser conocidos: Paul Alexis, Henry Céard, Léon Hennique y un tal Joris-Karl Huysmans, empleado en el Ministerio del Interior durante el día, estilista retorcido de noche”.34

“Entre los domingos de Flaubert –anota Paul Morand–, […] los jueves de Zola, en la rue Saint-Georges, las cenas en lo de Mendès, en la rue de Bruxelles, la semana de Maupassant se volvía cada vez más literaria y menos administrativa”.35

ESCENAS DE LA VIDA LITERARIA

Durante el accidentado 1877, año de la sífilis, hubo muchas ocasiones festivas para Maupassant. Un ejemplo: él y los discípulos de Émile Zola se reunían semanalmente a comer e intercambiar ideas en un restaurante de Montmartre, donde la comida era tan mala que decidieron mudarse a una ruidosa lechería en el 51 de la rue Condorcet, en el distrito 9. Curioso de ver cómo eran esas reuniones, Zola participó de una de ellas. Según un artículo firmado por Henry Céard y Jean de Caldain, Zola “se sintió incómodo en la atmósfera asfixiante del entorno y comió mal. Al juzgar que le debíamos una compensación, alguien caritativo, creemos que Maupassant, a modo de gala modesta pero expiatoria, propuso ofrecerle a Zola una comida más cuidada. Eligió un establecimiento con mejor cocina y menos ruido: la casa Trapp, en la esquina del Passage du Havre y la rue de Saint-Lazare, que conocía y por el que respondía. Invitaríamos a Goncourt y Maupassant estaba seguro de poder llevar a Gustave Flaubert”.36 La reunión tuvo lugar el 16 de abril y fue largamente comentada por la prensa como una celebración que los escritores jóvenes hicieron de Gustave Flaubert, Edmond de Goncourt y Émile Zola. Algunos incluso leyeron en el acontecimiento la creación de una nueva escuela literaria a caballo entre el realismo y el naturalismo; otros pensaron que fue una cena realizada con la intención de enterrar definitivamente a la escuela romántica.

Poco después, el 31 de mayo, tuvo lugar la segunda representación de À la feuille de rose, maison turque. Al respecto, el prolífico escritor Paul Morand comentó: “La comedia tuvo mucho éxito. En la segunda representación, en el taller del pintor Becker, ocho damas, nos cuenta Maupassant, ocho actrices, acudieron enmascaradas; a Flaubert, que le había hablado de la obra de su protegido a la princesa Mathilde,37 le costó muchísimo impedir que su alteza imperial asistiera. Los papeles femeninos fueron desempeñados por hombres y Maupassant apareció […] como una odalisca suburbana. En primera fila, Flaubert se rio a carcajadas ante este espectáculo aristofanesco inspirado en el Kama Sutra. ‘¡Ah! ¡Es refrescante!’, gritó. Tenía razón. Era sencillo, juvenil, inocente y al mismo tiempo muy Maupassant”.38 Fue distinta la opinión de Émile Zola, quien permaneció silencioso, y de Edmond de Goncourt, quien escribió en su Journal la siguiente crónica: “Esta noche, en un taller de la rue de Fleurus, el joven Maupassant hizo representar una pieza obscena compuesta por él. […]. Fue lúgubre: jóvenes travestidos en mujeres, con sexo entreabierto pintado sobre sus mallas; qué repulsión le provocan a uno esos comediantes que se toquetean y que hacen entre ellos el simulacro de la gimnasia del amor. Al comienzo de la pieza hay un seminarista que lava preservativos. En el medio, hay una danza debajo de la erección de un falo monumental y la pieza termina con una masturbación casi real. Me preguntaba de qué bella ausencia de pudor natural había que estar dotado para mimar eso delante de un público, disimulando al mismo tiempo mi disgusto […]. Lo monstruoso es que el padre del autor, el padre de Maupassant, asistía a la representación. […]. Al día siguiente, Flaubert, hablando de la representación con entusiasmo, dijo, para caracterizarla esta frase: ‘Sí, ¡es muy fresca!’. Decir que esa porquería era fresca, es todo un hallazgo”.39

DOS AÑOS DIFÍCILES

El 15 de febrero de 1878, le escribe a su madre, contándole el interés que le había manifestado Sarah Bernhardt por La Trahison de la comtesse de Rhune [La traición de la condesa de Rhune], pieza teatral, en tres actos y en verso, que Maupassant había escrito el año anterior. Pero las tratativas con distintas salas teatrales fracasan.

Por otra parte, para sumar frustraciones, ese año apenas publica dos cuentos: uno en mayo y otro en septiembre.

Su trabajo en el Ministerio de Marina lo desespera. Flaubert intenta ayudarlo y recurre a su amigo Agénor Bardoux, ministro de Instrucción Pública. A pesar de una serie de visitas que Maupassant realiza al ministerio, el cambio de trabajo no prospera. Enterado de lo que consideró una traición, Luneau, su jefe, que a esta altura ya lo odia, lo insta a renunciar al Ministerio de Marina. Maupassant, sin una perspectiva cierta de trabajo, se niega.

Entretanto, el año se anuncia lleno de excesos. Se suceden los prostíbulos y las proezas eróticas, a las que invita como testigos a sus amigos, asegurando “poder acostarse con seis chicas en una hora, lo cual demuestra, solicitando la compañía de un ujier. Flaubert aprecia el espectáculo. […] Matamoros del sexo, Maupassant, acostumbrado a esos ‘coitos con público’, pretende poder hacer ‘que se le pare a voluntad’. Al cabo de algunos instantes con la cara apoyada contra la pared, apuesta que, al darse vuelta con la verga al aire, logra el efecto”.40

Pese a festejarlo en más de una oportunidad, Flaubert, quien continúa dándole todo tipo de consejos, trata de inculcarle el rigor en la escritura. Sin embargo, lo juzga errático y lo reprende. Así, en una carta del 15 de agosto de 1878, le señala: “Jovencito, tiene que trabajar más de lo que trabaja, ¿entiende? Piense en cosas serias... ¡Demasiado remo! ¡Demasiado ejercicio! ¡Demasiadas putas! Los civilizados no necesitan tanto la locomoción como afirman los médicos. Usted nació para escribir versos, siga su vocación”.41

Por fin, el 4 de enero de 1879, luego de una larguísima espera logra convertirse en empleado en el Ministerio de Instrucción Pública y renuncia a su puesto en el Ministerio de Marina. Ahora es “asistente en el gabinete, encargado de la correspondencia del ministro y de la administración de cultos, de la enseñanza superior y de la contabilidad’. Condiciones de trabajo mejores, salario más cómodo”.42 Eso sí, muchas más horas de trabajo y sigue siendo un empleado público.

Necesita descargarse y lo hace de la peor manera. Frédéric Martinez anota: “Ya no se contenta con darles a sus amigos el espectáculo de sus erecciones, con las bromas de gusto dudoso […] Un día, delante de[l escritor Léon] Hennique se pinta la verga con los colores de la sífilis, va a lo de una de sus amantes, le describe con complacencia y con los menores detalles la enfermedad con que se pintó el sexo, narra horribles desarrollos posibles con una precisión glacial y toma por la fuerza a la pobre mujer, cuya aflicción uno puede imaginarse luego de la violación. Pero no es lo peor. Los rituales de admisión en la Société des Maquereaux, feroces bautismos, asumen un rumbo francamente inquietante, por no decir sádico. Para su desgracia, un colega de Maupassant en el ministerio desea unirse al grupo. Está posiblemente lejos de imaginar el rito de iniciación que va a tener que sufrir; los Maquereaux lo masturban con guantes de esgrima antes de hundirle una regla en el recto. Cuatro meses más tarde, el hombre muere”.43

EL ÉXITO Y LA TRISTEZA

Hay dos acontecimientos capitales, pero de muy distinta naturaleza que marcan el año 1880 de Maupassant. El primero tuvo lugar el 1° de febrero, cuando, luego de la lectura de “Boule de Suif” [“Bola de Sebo”], Flaubert le escribe a Maupassant en estos términos: “¡Me apuro a decirle que considero que ‘Boule de Suif’ es una obra maestra! ¡Sí, muchacho! Es la obra de un maestro. La concepción es muy original, enteramente claro y de un estilo excelente. El paisaje y los personajes se ven y la psicología es muy sólida. En síntesis, estoy contento: en dos o tres oportunidades me he reído mucho”.44

El 17 de abril, finalmente aparece “Boule de Suif” en el contexto de Les Soirées de Médan [Las veladas de Médan],45 de Émile Zola, J.-K. Huysmans, Henry Céard, Léon Hennique, Paul Alexis y Maupassant, un volumen de cuentos ambientados en la guerra franco-prusiana. La contribución de Maupassant, entonces, se lleva toda la atención de la crítica y del público, catapultándolo a una fama que hasta entonces no había alcanzado.

El 20 de abril, Flaubert vuelve a escribirle: “Releí ‘Bola de Sebo’ y mantengo que es una obra maestra. ¡Intente escribir una docena como ése!”.46

El segundo hecho es de otra naturaleza y, en cierta forma, podría leerse como un corolario del anterior. Flaubert ve ahora a Maupassant, el joven al que ha estado formando y apoyando a lo largo de los años, como a un par. Maupassant no sólo reconoce su deuda, sino que disfruta de esta nueva perspectiva. Por lo tanto, el 8 de mayo, cuando se entera por un telegrama de la muerte de su maestro, queda absolutamente desolado. “Lava al muerto, lo peina, lo viste, lo vela. El entierro tiene lugar el 11 de mayo. Es un martes y hay buen tiempo. Llegaron Goncourt y Zola, Daudet y Charpentier […] La misa es pronunciada en la iglesia de Canteleu. Equipado para su viaje al más allá, Flaubert desciende en la fosa en el cementerio Monumental de Ruán. Bajo el sol del mediodía se distingue a Catulle Mendès, a Théodore de Banville, a François Coppée, Céard, Hennique, Huysmans, Alexis… Turgueniev se encuentra en Rusia y Rénan está enfermo y no pudo viajar, Hugo y Dumas no tienen esas excusas. La inhumación es una página de Flaubert; los enterradores tienen que agrandar el agujero, demasiado pequeño para el ataúd de un gran hombre”.47

De vuelta en París, Maupassant, que a principios de año súbitamente había perdido la vista del ojo derecho a consecuencia de su enfermedad, pide tres meses de licencia. Mientras tanto, siendo ya el escritor que deseaba ser, se decide a abrirse camino en el periodismo.

MAUPASSANT Y LA PRENSA

La búsqueda de otro medio de vida que, primero, le sirviera para completar los pobres ingresos que le reportaba su trabajo ministerial y que, luego, lo ayudara a dejar atrás la burocracia, lo llevó, en repetidas ocasiones, a solicitarles recomendaciones tanto a Gustave Flaubert como a Émile Zola. Pero, como bien recuerda Henri Mitterand, lo que no facilita su búsqueda es el resto de exigencias éticas que le quedan. “En febrero de 1878, Edmond Tarbé, director de Le Gaulois, ‘un diario conservador, el rival feliz de Le Figaro’, le propuso crónicas, pero no crónicas literarias. Se trataría de ‘tomar un hecho cualquiera para sacar conclusiones, ‘ya sea filosóficas u otras’. Zola lo empuja para que acepte”.48 Pero Maupassant, según la carta que le escribe el 3 de marzo de ese año a su madre, todavía no quiere tener un vínculo constante con la publicación, como el que le ofrece su director.

Dos años más tarde se precipitan los hechos: “La muerte de Flaubert, de quien se sabe fue discípulo y amigo querido […] arroja sobre él una nueva luz: Le Gaulois del 10 de mayo ve en él ‘al presunto heredero; en todo caso, al heredero literario inmediato’. A partir de entonces, varios diarios consideran hacerse de su pluma. Le Gaulois saca ventaja: el 31 de mayo, Maupassant empieza una colaboración semanal regular, con dos funciones: la de cuentista y la de cronista”.49 Con lo que le pagan en ese único medio, sextuplica el dinero que gana en el ministerio, por lo que, aprovechando la progresiva precariedad de su salud, pide una licencia tras otra, a la vez que multiplica el número de bocas de expendio. Así, además de trabajar para Le Gaulois, empieza a colaborar con Gil Blas, La Nouvelle Revue, La Vie moderne y la Revue politique et littéraire, entre muchos otros.50 Y para evitar susceptibilidades de sus múltiples patrones, Maupassant empieza a multiplicarse utilizando varios seudónimos.51

Las colaboraciones se extienden entre 1880 y 1887, fecha en que el progresivo deterioro de la salud de Maupassant, sumado a otras catástrofes de naturaleza familiar, lo llevaron a darles un corte definitivo. Henri Mitterand suma otros factores: la pereza, los viajes y el deseo de emplear todas las fuerzas en la redacción de sus últimas tres novelas.

¿De qué tratan esas crónicas?52 La crítica las ha clasificado como: 1) de sociedad y política, 2) de costumbres, 3) de artes y letras, lo que incluye a) la estética de la novela y b) la crítica de arte, y 4) de vagabundeos y viajes. En términos específicos, estas últimas se refieren a los viajes realizados en Francia (a Normandía, Bretaña, Auvernia, el sur del país, Córcega y, en globo, desde París hasta la frontera con Bélgica) y a Italia, Argelia y Túnez.53 Como era de esperarse, cada una de esas travesías le reportó igualmente material para cuentos.

ÚLTIMOS AÑOS E INTERNACIÓN

Más allá de sus muchos textos, de los mencionados viajes y de una vida de libertino permanentemente jalonada por los excesos, la última década de Maupassant estuvo regida por sus progresivos problemas de salud.

Su vista empeora permanentemente y eso tiene consecuencias. A lo largo de todo 1881, aumentan las neuralgias. Luego, el 5 de mayo de 1882, se pega, accidentalmente, un tiro en la mano. Un año más tarde, lo trata el célebre oftalmólogo suizo Edmund Landolt, cuyo diagnóstico no augura nada bueno. Hacia 1887 su salud declina de manera dramática y multiplica sus consultas con médicos especialistas de toda Europa. A partir del otoño de 1889, Maupassant comienza a incurrir en todo tipo de excentricidades. Así, un día les escribe todo tipo de despropósitos y reproches a los directores de los diarios para los cuales trabaja; otro, lo encuentran en Boulevard Haussmann, gesticulando e insultando a transeúntes imaginarios; asimismo, le cuenta a un amigo que, con su bastón, tuvo que defenderse de tres bandidos que intentaron atacarlo por delante y de tres perros rabiosos que lo atacaban por detrás. En 1890, con la vista absolutamente deteriorada, se queja de que ya no puede ni leer ni escribir. Finalmente, se produce la debacle.

Laure Murat escribe: “Efectivamente, el drama no tarda en estallar. El 15 de diciembre de 1891, Maupassant le escribe desde el mediodía al doctor Henri Cazalis, poeta que firma Jean Lahor, a quien siente muy cercano: ‘Estoy absolutamente perdido. De hecho, agonizo, tengo un reblandecimiento en el cerebro, que proviene de lavarme con agua salada las fosas nasales. La sal produce una fermentación cerebral todas las noches y mi cerebro chorrea por la nariz y por la boca como una pasta pegajosa y salada con la que lleno una palangana entera. Son veinte noches que pasé así. La muerte es inminente y me vuelvo loco. Mi mente divaga. Adiós, amigo, ya no volverá a verme’”.54

El 1º de enero de 1892, luego de la cena de Año Nuevo con su madre, vuelve a su casa y, en su habitación, toma el revólver. “Posa el cañón sobre la sien, aprieta el gatillo. Pero no pasa nada, salvo un sonido apagado. François Tassart, su valet, a su servicio desde 1883,55 había adivinado las tendencias suicidas de su patrón y, por precaución, había sacado todas las balas. Maupassant entonces empuña un cortapapeles e intenta cortarse la garganta. A las dos de la mañana, llega François y se encuentra a su patrón de pie, con una herida en el cuello. Maupassant todavía tiene fuerzas para decir: ‘Vea lo que me hice, François. Me corté la garganta, es un caso absoluto de locura’”.56

Luego de ser atendido por un médico, le dice a Tassart que se apreste porque se acaba de declarar la guerra. El delirio se vuelve constante. Le avisan al padre de Maupassant y éste, siguiendo los consejos de un médico amigo, decide internarlo en el Hôtel de Lamballe, la clínica de Passy del célebre alienista Émile Blanche, a cuyo establecimiento van a dar todas las celebridades de la época.

Luego de examinarlo, Blanche anota sus observaciones: “Lipemanía: alucinaciones múltiples, desigualdad e inmovilidad de las pupilas, temblores de la lengua y, por momentos, dificultad de palabra; abolición completa de reflejos tendinosos; preocupaciones hipocondríacas acentuadas. Actualmente en un estado de depresión: rechazo de alimentación, de la que habrá que ocuparse”. Laure Murat aclara: “Las perturbaciones oculares, los temblores, la afasia son síntomas característicos de la parálisis general. Hay pocas esperanzas”.57

La prensa se hace un festín, sobre todo porque Maupassant, en sus cuentos, había recurrido a la locura en más de una oportunidad, despertando sospechas. Principalmente, con la publicación de “Le Horla” [“El Horla”].58 “Al comprobar la atracción de Maupassant por el universo de la alienación mental, ¿cómo, una vez que el autor fue internado en lo del doctor Blanche, los periodistas habrían podido resistir la ilusión retrospectiva y la relectura de la obra a la luz del drama presente? Ese cruel golpe del azar, que precipitaba al escritor de carne y hueso al mundo de sus fantasmas, ofrecía una conclusión demasiado tentadora a la prensa: Maupassant, en suma, había profetizado su caída”.59

La larga agonía de Maupassant duró dieciocho meses. Finalmente, murió entre convulsiones, el 6 de julio de 1893.

“El funeral –escribió Paul Morand– tuvo lugar el 7 de julio al mediodía en la iglesia de Chaillot. Guy de Maupassant fue enterrado en la sección vigesimosexta del cementerio de Montparnasse. […] Fue puesto directamente sobre la tierra. No había querido un ataúd, había exigido el contacto con ‘nuestra madre’ para poder dar de comer después de haber sido alimentado. Zola habló ante su tumba”.60

A la muerte de Maupassant se supo que, desde 1875, había estado ligado con Joséphine Litzelman, una costurera alsaciana muy modesta, con la que Guy tuvo tres hijos que, aparentemente, no reconoció, pero de cuya educación se habría ocupado: Honoré-Lucien (nacido en 1883), Jeanne-Lucienne (nacida en 1884) y Marthe-Marguerite (nacida en 1887). Laure Le Poittevin, en razón de los orígenes judíos de Joséphine, no la aceptó ni a ella ni a sus nietos e hizo todo lo posible para destruir los documentos y cartas que permitieran establecer lazos familiares entre Guy, Joséphine y sus hijos.

Gustave de Maupassant murió el 24 de febrero de 1899.

Por su parte, Laure Le Poittevin, celosa albacea de los derechos literarios de su hijo, murió, veintiún años después que éste, el 8 de diciembre de 1904.

LOS CUENTOS

Entre 1880 y 1890, sin contar sus seis novelas,61 su único libro de poemas62 y los varios cientos de crónicas y artículos periodísticos que dejó, Maupassant publicó los volúmenes de cuentos La Maison Tellier (1881), Mademoiselle Fifi (1882), Contes de la bécasse (1883), Claire de lune (1883), Miss Harriet (1884), Les Sœurs Rondoli (1884), Yvette (1884), Contes du jour et de la nuit (1885), Toine (1885), Monsieur Parent (1886), La Petite Roque (1886), Le Horla (1887), Le Rosier de Mme. Husson (1888), La Main gauche (1889) y L’Inutile Beauté (1890). Son algo más de trescientos cuentos.63 Ahora bien, está claro que no todos tienen la misma calidad. Algunos, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de un desarrollo más largo, son obras maestras y en ellos reposa la reputación de Maupassant; otros fueron escritos de manera sumaria, considerando apenas el pago y para cumplir con algún compromiso periodístico. En este caso, se apoyan en reflexiones o anécdotas generalmente triviales que los acercan más al artículo de costumbres que al relato.

Para Maupassant, llegado el caso, todo podía convertirse en un cuento y un cuento podía asimismo incluir todo: desde el pasado más remoto a las noticias de la actualidad más inmediata, desde la observación objetiva hasta los datos más subjetivos de la intimidad del autor. Acaso por ello hay toda una serie de tópicos que llevaron a la crítica a establecer algo así como una identificación entre la biografía del escritor y sus ficciones. Por otra parte, los temas sobre los que escribió son tantos y tan variados que, en algún momento, alguien intentó una clasificación, sostenida a través de generaciones de críticos e investigadores. Esta incluye cuentos de la guerra franco-prusiana, cuentos de remeros, cuentos galantes y de adulterio, cuentos de prostitutas, cuentos de la ciudad, cuentos del campo, cuentos fantásticos, cuentos realistas, etc.

EL ESTILO

Por lo dicho más arriba, se comprenderá que Maupassant no tuvo un único estilo ya que sus cuentos artísticos responden a reglas muy distintas que aquellos destinados a la prensa, con la constricción del espacio y, por supuesto, las urgencias de los cierres periodísticos.

Respecto de los cuentos artísticos, muy frecuentemente se plantea la comparación entre Flaubert y Maupassant. Y no es de extrañar que el primero considerara “Boule de Suif” como una obra maestra, ya que lo mejor del estilo narrativo de ese cuento proviene precisamente de las enseñanzas del autor de Trois contes. Sin embargo, a diferencia de Flaubert, que, antes de escribir, consagraba muchísimo tiempo al estudio, Maupassant trabajaba de otro modo.

En 1904, al prologar Yvette and Other Stories, una traducción de Maupassant realizada por Ada Galsworthy, Joseph Conrad escribió: “La concepción que Maupassant tiene de su arte es la que cabría esperar de una mente práctica y resuelta; pero en la consumada simplicidad de su técnica, ésta deja de ser perceptible. Ésa es una de sus mayores cualidades y, como todas las grandes virtudes, se basa fundamentalmente en la abnegación”.64

Muchos escritores, irlandeses y rusos, para citar dos países donde el cuento es una de las más importantes formas de la literatura, reflexionaron sobre la técnica de Maupassant con un respeto que los franceses no siempre tuvieron.

James Joyce lo admiraba, pero, sin embargo, lamenta la velocidad a la que avanzaban sus cuentos. Acaso explicando esa circunstancia, Sean Ó Faoláin –seudónimo del gran cuentista irlandés John Francis Whelan– señaló: “Su mente, por así decirlo, seccionaba los trozos de realidad que tenían cierta unidad o punto central que ofreciera la posibilidad de transformar eso en un cuento o en una novela. No tenía teorías, ni doctrinas, ni método técnico como los que tenía Zola, por ejemplo. Era el menos libresco de los escritores”.65 Y más adelante, subrayando la paradójica naturaleza autobiográfica de muchos de los cuentos de Maupassant, añadió: “Así, sus libros, sin decirnos nada de su vida, siguen el curso de su vida. Era normando: por eso, los cuentos de normandos: campesinos normandos, hacendados normandos, pescadores normandos, taberneros normandos. Luego se convierte en parisino y se relaciona con el mundo literario y periodístico: el resultado es Bel-Ami. Trabaja durante algún tiempo en el Ministerio del Patrimonio. Practica senderismo en las montañas: Mont-Oriol. Hacia el final de su vida demasiado corta, ingresa en el ámbito mundano, y entonces en sus cuentos aparecen los artistas y las mujeres mundanas”.66 Más adelante, Ó Faoláin concluye: “Es cierto que el realismo de Maupassant es tan real que bien podríamos pensar que en sus libros no encontramos ni un hombre, ni un estilo, ni un autor: sólo personas y cosas. Nada ha dañado ese espejo translúcido en el que vemos esas cosas. El espejo no existe. Maupassant no existe. Es una manera muy contundente de decir que su realismo es la cumbre de su género. También es un disparate. Ningún escritor puede plasmar sólo lo que ve, decirlo implica que ha elegido no ver otras cosas”.67

Frank O’Connor –seudónimo de Michael Francis O’Donovan–, otro irlandés maestro del cuento, también se ocupó de Maupassant. En 1962, refiriéndose a los cuentos breves lo compara con el primer Antón Chejov. Dice que la suya es una forma demasiado rudimentaria, que “rara vez es más que una anécdota, una nouvelle despojada de la mayor parte de sus detalles”.68 En consecuencia, en más de una ocasión, Maupassant somete al lector a finales abruptos, como si se hubiera cansado de lo que está contando, aunque bien pudiera suponerse que se dejó llevar y que se le agotó el número de caracteres asignados al espacio que debía ocupar su cuento en la página.

La comparación con Chejov es absolutamente pertinente ya que éste manifestó en forma pública su entusiasmo y admiración por los cuentos de Maupassant. Lev Tolstoi –quien escribió el prólogo de las obras completas de Maupassant en ruso– y Maksim Gorki advirtieron que uno y otro comparten muchos elementos estilísticos, que, más adelante, el crítico Ivan Ivanovich Glivenko resumió en estos términos: vivacidad y precisión en la expresión, elegancia y belleza en la descripción y una estructura de la oración extremadamente simple. Otros autores, como Isaak Babel, aprendieron de Maupassant traduciendo y adaptando sus cuentos al ruso.

Entre los estadounidenses –otro pueblo que, antes de caer en la superstición de la novela, supo reivindicar el cuento, aportando grandes ejemplos al género–, Theodore Dreiser no escatimó elogios. Y su compatriota Erskine Caldwell lo consideró irremplazable. Según declaró William Saroyan, le debe a Maupassant haber descubierto las posibilidades de narrar el mundo. En el otro extremo se halla Sherwood Anderson, quien declaró: “Tengo la sensación de que Maupassant tuvo una influencia considerable en el cuento estadounidense, que, por ejemplo, nuestro O’Henry está directamente relacionado con él, pero, en general, esa influencia no fue buena. Lo que pienso del cuento argumental –que incluso he llamado el cuento ‘tramposo’– proviene de esa influencia. Me parece que Maupassant puso mucho énfasis en la técnica, a menudo en detrimento del elemento humano”. Por su parte, John Dos Passos sostuvo que todo lo que hay en la obra de Maupassant ya estaba presente en Balzac y en Flaubert. Y el crítico H. L. Mencken observó que su lugar en la historia de la literatura era muy pequeño, lo que contrasta con la opinión de Carl Van Doren, otro crítico, quien dijo: “He leído todo Maupassant en inglés y, cuando he querido prestar especial atención a tal o cual historia, quizás dos o tres volúmenes en francés. Él y Chejov me parecen maestros sin igual del cuento moderno, en cualquier idioma”. Harold Bloom, condescendiente, lo señaló como una puerta de entrada a escritores más importantes, como Turgueniev, Henry James o incluso Ernest Hemingway. Y a propósito de este último, Hemingway –quien alguna vez utilizó ideas de los cuentos de Maupassant para estructurar sus propios textos– consideraba La Maison Tellier como uno de sus libros favoritos. Raymond Carver siempre reivindicó a Maupassant, a quien incluso le dedicó un poema.

Tampoco fueron indiferentes a la prosa de Maupassant los escritores españoles y latinoamericanos. Entre los primeros, Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas acusaron su influencia. Entre los segundos el uruguayo Horacio Quiroga, el cubano Onelio Jorge Cardozo y los argentinos Santiago Dabove y, mucho tiempo después, Osvaldo Soriano, quien lo reivindicaba al punto de tener un retrato de Maupassant presidiendo su estudio. Jorge Luis Borges, según su costumbre, dio la nota al declarar durante una entrevista en Francia que “fue un periodista que contaba anécdotas. Terminó loco, pero había comenzado tonto”.

EL MAUPASSANT DE LOS FRANCESES

La atención que le dispensaron otros países a Maupassant no parece ser la misma que le prestó Francia. Si bien gozó y goza de una inmensa popularidad, a través del tiempo, fue objeto de toda suerte de elogios y denostaciones por parte de la comunidad literaria francófona, en la que todo el mundo parece tener opiniones sobre él. Y, como se verá, esas opiniones están divididas.

André Gide explica que tanto Inglaterra como Alemania y Rusia –que lo leyeron traducido– vieron en Maupassant algo que los franceses, acaso por el uso que le da a la lengua, nunca vieron, y añade que le parece un escritor del todo vacío, sin nada que decir. Esa misma tesis es la de Henry de Montherlant, quien señaló que la consideración que se tiene de Maupassant en el extranjero mueve a risa.

Sin llegar a esos extremos, Blaise Cendrars lo considera un gran pintor de la sociedad francesa, pero también un prisionero de la forma. Roger Martin du Gard lo ve como un gran cuentista, de aliento corto y monocorde. Para Paul Claudel carece de interés. Pierre Drieu La Rochelle agregó que Maupassant era un escritor aburrido y seco. Albert Camus lo consideraba un escritor serio y honesto, pero su obra nunca llegó a interesarle. A Julien Green no le interesa el mundo que describe. Louis-Ferdinand Céline fue más allá y lo consideró “nulo”. Jean-Paul Sartre dijo que Maupassant era “un autor sin moral que escribe como un cerdo”. Para Roland Barthes, carecía de estilo.

A su favor tuvo a Maurice Dekobra –seudónimo de Ernest-Maurice Tessier–, quien juzgó a Maupassant como el “rey de la nouvelle”. El crítico Jean Paulhan sostuvo que ocupa un gran lugar en la historia literaria. El belga Georges Simenon acusa a Francia de minimizar el lugar que Maupassant ocupa en el mundo de la ficción.

ALGUNAS EDICIONES DE REFERENCIA

El público, sin embargo, parece tener otra opinión. Desde su publicación original, las ediciones de sus obras y, sobre todo las de sus cuentos, se suceden incesantemente en el mundo entero. Lo mismo ocurre con las adaptaciones de esos textos para el cine y la televisión, al punto que una lista exhaustiva resulta difícilmente alcanzable.

Por lo pronto, ateniéndonos apenas a los cuentos, la edición más completa es la edición en dos volúmenes preparada por Louis Forestier,69 acaso el mayor especialista en Maupassant de la actualidad. De esa edición surgen, por ejemplo, la publicada por la colección Bouquins,70 así como la gran cantidad de volúmenes temáticos, prologados y anotados por Albert-Marie Schmidt, Gérard Delaisement, Gérard Gengembre, Giles Ernst, Pierre Reboul, Antonia Fonyi, Daniel Grojnowski, Mariane Bury, etc.

Las traducciones de los cuentos a Maupassant en castellano pueden contarse de a cientos. No obstante, la del gran traductor español Mauro Armiño, por ser la única completa,71 seguramente se constituye en una referencia obligada.

LAS RAZONES DE ESTA ANTOLOGÍA

Como se sabe, la traducción, al igual que tantas otras cosas, responde a modas. Hubo un tiempo en que los traductores buscaban explicar lo que decían los libros antes que traducirlos; otro, en que los traductores corregían lo que consideraban las deficiencias estilísticas de los autores;72 también uno en que los traductores se servían de los textos para plantar una pica que señalara su variante de la lengua, y así. Actualmente, muchos traductores –y me incluyo entre ellos– pretenden reponer el estilo original de los textos, sin enmendarles la plana a los autores. De ese modo, según entiendo, quedan en evidencia tanto los aciertos como los defectos del original. Los defectos, invariablemente, los reseñistas, que no leen en la lengua que está escrito el original, se los atribuyen a los traductores.

Considerando que Maupassant es un autor que manejó varios estilos, el desafío en esta nueva traducción es dar cuenta de ellos. Y ése, si acaso tiene alguno, es su principal mérito.

Luego, para la realización de este volumen consideré poner el acento sobre algunos de los mejores cuentos de Maupassant, pero además tomar en cuenta su diversidad temática. La inclusión de algunos de los cuentos más breves –sobre todo, aquellos previos a “Boule de Suif”– sirve como ejemplo del tipo de pieza algo descuidada que, sin muchos reparos, Maupassant despachaba rápidamente para cumplir con los editores y, al mismo tiempo, hacer caja. En otro orden, se incluyen las dos versiones existentes de “Le Horla”, para que el lector tenga la posibilidad de comparar cómo procedió el autor en cada caso y cuáles fueron las variaciones que creyó pertinentes para mejorar (o no) el relato. Ésa es una práctica frecuente en Maupassant, que se observa en distintas épocas, sobre muchos otros cuentos.

Las notas sirven para ilustrar sobre la oportunidad de la publicación de cada cuento. Si bien se sigue un criterio cronológico, que permite comprobar la evolución de Maupassant como autor, se consignan las diversas publicaciones en diferentes medios hasta llegar a la inclusión en libro. Otras notas sirven para orientar al lector de lengua castellana sobre cuestiones de naturaleza geográfica e histórica que, probablemente, no constituyen un problema para el lector de lengua francesa. Como en todas mis otras traducciones de clásicos, la idea es completar la comprensión con esos datos. Pero si hubiera lectores que prefieren atenerse al texto y nada más, con no bajar la vista al pie de página alcanza y sobra.

JORGE FONDEBRIDER

Buenos Aires, noviembre de 2024

1 La obra de Alfred Le Poittevin permaneció inédita hasta que en 1924, René Descharmes, estudioso de Flaubert, publicara Une promenade de Bélial et œuvres inédites précédées d’une introduction sur la vie et le caractère d’Alfred Le Poittevin.

2 Según anota Herbert Lottman, “Alfred se convirtió en una suerte de hermano mayor, más próximo a Gustave por temperamento que su verdadero hermano, ya que era poeta y publicaba. Sus poemas aparecían en Le Colibri; era un ávido lector de historia y, al igual que Gustave, idolatraba a Shakespeare. La diferencia de edad que había entre ellos no tenía importancia. Vivíamos en un invernadero ideal donde la poesía nos calentaba el aburrimiento de la existencia a 70 grados Réamur, contaría más adelante al recordar las largas discusiones que ambos mantenían en los desvanes del Hotel-Dieu. ‘Hay tardes que se me han quedado en la cabeza, conversaciones de seis horas consecutivas, paseos por nuestras costas y aburrimientos compartidos por los dos’”, en Flaubert, traducción de Emma Calatayud, Barcelona, Tusquets Editores, 1989.

3 Con el tiempo, el primo sería amigo y confidente de Guy de Maupassant.

4 Frédéric Martinez, Maupassant, París, Éditions Gallimard, 2012.

5 Olivier Frébourg comenta que “durante más de un siglo, los biógrafos discutieron sobre el lugar de nacimiento de Maupassant, oponiendo Fécamp a Miromesnil”, lo cierto es que fue el 5 de agosto de 1850, a las 8 de la mañana, cfr. Maupassant, le clandestin, París, Mercure de France, Folio, 2000.

6 Frébourg, Maupassant, le clandestin, ob. cit.

7 Ibíd.

8 Ibíd.

9 Martinez, Maupassant, ob. cit.

10 Ibíd.

11 Édouard Maynial, La Vie et l’oeuvre de Guy de Maupassant, París, Mercure de France, 1906.

12 A la educación formal se suman las lecturas de Shakespeare y de Flaubert –quien acababa de publicar Salammbô y le había enviado un ejemplar a Laure– y las lecciones de justicia social: en todo momento, Laure Le Poittevin impulsó a su hijo a que alternase con artesanos, granjeros y pescadores de igual a igual. De hecho, según Frédéric Martinez, uno de estos últimos, durante un viaje en bote, le enseña a masturbarse.

13 Poeta y autor dramático, Bouilhet fue, como Alfred Le Poittevin, uno de los amigos más íntimos de Gustave Flaubert y, en muchos sentidos, su alter ego. “[Flaubert] reencuentra a este antiguo compañero de escuela en 1846 –escribe Maurice Nadeau–, en el Hôtel-Dieu de Ruán, donde Bouilhet continuaba indolentemente sus estudios de medicina, que al final abandona para consagrarse a la literatura y, para sobrevivir, porque es pobre, al latín y al francés. Ambos tienen la misma edad, las mismas preocupaciones, el mismo ideal artístico. Entablan una amistad fraterna que durará veintitrés años, hasta la muerte del poeta. Se someten mutuamente sus escritos y no hay, en particular, una sola línea de la Bovary que no haya pasado por el cedazo de Bouilhet, quien visitaba a su amigo todos los domingos en Croisset. Flaubert lo considera como su conciencia literaria, vigilante, exigente y, luego de aprobar, hacia fines de 1853, que Bouilhet se instalase en París, hace lo que puede para consolarse de su ausencia. Sus relaciones no sufren ningún enfriamiento. Al contrario: antes de que [Maxime] Du Camp siquiera considere la publicación de Madame Bovary en la Revue de Paris, Flaubert solicita el imprimatur de Bouilhet. Por su parte, hace el elogio de las producciones de Bouilhet a sus amistades parisinas, le da los consejos necesarios para que reciban una pieza de su amigo en el Odéon. Bouilhet se alegra del éxito de Madame Bovary como si hubiera sido propio. Había contribuido a su escritura de manera decisiva. Ni envidia, ni celos del uno hacia el otro. Forman una pareja literaria como raramente se ha visto, respetuosos ambos de la personalidad del otro, se dispensan una ayuda mutua sobre la base de una confianza recíproca”. De hecho, el 29 de julio de 1869, once días después de muerto Bouilhet, Flaubert le escribe a Jules Duplan: “Me digo: ‘¿Para qué escribir ahora, ya que él no está acá?’. Se acabaron las buenas peleas, los entusiasmos en común, las obras futuras que soñamos juntos”. Entre las obras poéticas de Bouilhet se mencionan Miloenis (1851) y Festons et astragales