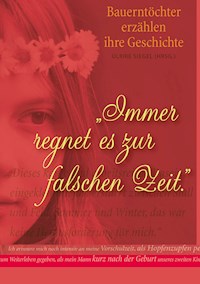

Immer regnet es zur falschen Zeit E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: LV Buch

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch besteht aus 26 Lebensgeschichten von Frauen, die auf einem Bauernhof aufgewachsen sind, und deren Leben sich dann in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt hat: von der eigenen Existenz in der Landwirtschaft bis hin zur Auswanderung. Die autobiografischen Geschichten zeigen die Vielfalt von Lebensläufen vor dem gemeinsamen Hintergrund: dem Leben und Arbeiten auf den Höfen in den 60er Jahren. Dieser Blick zurück auf die Kindheit und Lebenswelt von Bauerntöchter erzählt nicht nur wie es einmal war, sondern ist zugleich auch ein Stück Zeitgeschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 251

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ulrike Siegel (Hrsg.)

„Immer regnet es zur falschen Zeit.“

Bauerntöchter erzählen ihre Geschichte

Inhalt

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Glossar

Impressum

„Der Apfel fällt meist weit vom Stamm!“

Dieser Blick zurück auf die Kindheit und Lebenswelt von Frauen auf Bauernhöfen erzählt nicht nur, wie es einmal war, sondern ist zugleich auch ein Stück Zeitgeschichte und verdeutlicht den Wandel, den die Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten durchlaufen hat. Die aktuelle Diskussion um die Agrarwende macht deutlich, wie vielschichtig die Vorstellungen von unserem Leben und Arbeiten in der Landwirtschaft sind. Heile Bauernhofidylle oder umweltverschmutzende Agrarfabrik, eine behütete Kindheit inmitten einer Großfamilie mit Tieren und unendlich Platz zum Spielen oder harte Kindheit geprägt von der Mitarbeit im Stall und auf dem Feld?

Meine eigene Geschichte als Bauerntochter, die Auseinandersetzung mit diesen polarisierenden Vorstellungen weckten in mir den Wunsch mich mit anderen Bauerntöchtern aus meiner Generation auszutauschen. Ich wollte mit anderen Frauen zusammen diesem Bild vom Leben auf den Höfen ein eigenes, von unserem Erleben geprägtes Bild entgegensetzen. Mit meinem 40. Geburtstag im Jahr 2001 habe ich mich auf die Suche nach Frauen gemacht, die ebenfalls auf bäuerlichen Familienbetrieben aufgewachsen sind.

25 Frauen aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands, die heute weit verteilt in der Welt leben, konnte ich von dieser Idee begeistern.

Was uns verbindet ist, dass wir Ende der 50er/Anfang der 60er Jahre als Bauerntöchter geboren wurden. Zu einer Zeit, die als die große Wachstumsphase in die agrarpolitische Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einging – die Zeit des Strukturwandels, welcher in die Spirale des „Wachsens oder Weichens“ einmündete. Es war die Zeit der Technisierung und der zunehmenden Arbeitshektik, die Zeit der Aussiedlungen und des Wandels der einstigen Bauerndörfer zu Schlafstätten für Berufstätige aus den Städten.

Die Lebenswege, die vor diesem Hintergrund beschrieben werden, sind wenig spektakulär. Trotzdem sind sie spannend und berührend.

Ich danke allen Frauen, die sich auf dieses Buchprojekt eingelassen haben, für die vielen Gespräche und Briefe in den vergangenen zwei Jahren und vor allem für die Offenheit, mit der sie einen Einblick in ihr Leben gegeben und damit dieses Buch ermöglicht haben.

Mein Dank gilt auch allen, die dieses Projekt mit Rat und Tat unterstützt haben, insbesondere Dr. Roland Gläser für seine kritische Begleitung und meinen Kindern Johannes und Paulina für ihre Geduld.

August 2003

Ulrike Siegel

Bunt wie ein Pfauenauge

„Es war uns eine Freude, dieses bunte Flattertier wieder in die Freiheit fliegen zu lassen und zuzusehen, wie es davongaukelte.“

Ja, ich bin eine Bauerntochter. Vati hatte eine kleine Landwirtschaft in Niederbayern, Mutti einen Edeka-Laden.

Vor allem in meiner Kindheit bin ich oft mit draußen auf dem Feld gewesen. Ich erinnere mich noch intensiv an meine Vorschulzeit, als Hopfenzupfen per Hand noch üblich war und wir für diese Zeit „Gäste“, das heißt Helfer, aus dem nahe gelegenen Ort mit Traktor und Anhänger holten. Sie blieben während des Hopfenzupfens bei uns. Plötzlich waren wir eine ganz große Familie: Aus sieben wurden an die zwanzig Personen; ich mochte das sehr gerne.

Mittags durften wir Kinder mit zum Hopfengarten. Auf Blechgeschirr wurden Knödel, Braten und Kraut verteilt. In der ersten Schulklasse – es war das letzte Jahr, in dem unser Vati Hopfen anbaute – zupften meine Zwillingsschwester und ich an einem Nachmittag einen ganzen „Mätzen“, das sind achtzig Liter. Dafür gab es „ein Bleche“, also eine Münze aus Blech, die am Zahltag eingelöst wurde.

An die rauen Hopfenblätter, die wir mit unseren zarten Kinderhändchen als sehr kratzig empfanden, erinnere ich mich noch genau. Manchmal hatte sich auf deren Rückseite etwas ganz Besonderes verfestigt: ein Hopfenkönig.

Dieses eigenartig geformte bräunliche Ding, die Schmetterlingspuppe, lösten wir vorsichtig vom Blatt, brachten es am Abend behutsam nach Hause und bewahrten es in einem kleinen Zigarrenkistchen auf. Täglich sahen wir nach, ob sich schon was getan hatte, und nach einiger Zeit hatte sich der seltsam geformte Gegenstand tatsächlich, wie durch Zauberhand, in einen prächtigen Schmetterling verwandelt. Ein Pfauenauge, wie Opa uns wissen ließ. Es war uns eine Freude, dieses bunte Flattertier wieder in die Freiheit fliegen zu lassen und zuzusehen, wie es davongaukelte.

Intensiv erinnere ich mich auch noch an die Zeit der „Ahn“, wie die Ernte bei uns genannt wurde. Die heiße Zeit im August, in der das Getreide gemäht und das von der Sonne gelb gefärbte Stroh heimgefahren wurde. Eine Zeit mit sehr viel Hitze und Staub, eine Zeit, in der es oft um Minuten ging, um das Stroh vor dem drohenden Abendgewitter noch trocken heim in die Scheune zu bringen.

Meine Tante Rosa sehe ich noch deutlich – als wäre es letztes Jahr gewesen – mit hochrotem Gesicht auf dem hölzernen Anhänger stehen und die Strohbüschel aufeinander stapeln, so dass sie gut verkeilt waren. Schwer beladen wurde der schwankende Wagen vom Feld gezogen – meist keine ungefährliche Heimfahrt über einen steilen Abhang, auf dem der Anhänger eine bedenkliche Schieflage einnahm. Wir hatten oft Angst, dass der Wagen umfallen würde, doch es ging immer gut.

Daheim in der Scheune ging es ans Abladen: Staub, Hitze, Staub. Staub in den Wimpern und den Nasenlöchern, die Luft staute sich, das Atmen fiel schwer. Sich beeilen, um die nächste Fuhre noch trocken heimzubekommen. Die Erwachsenen und auch wir Kinder, die die Stroh-Büschel zum Wagen trugen, waren an der Grenze ihrer Kraft. Genau an diese Situation erinnerte mich meine Mutti vor einigen Tagen, als ich in meinem jetzigen Beruf (ich bin Grafikerin und das seit über fünfzehn Jahren) extremsten Arbeitsstress hatte und an der Grenze meiner Kraft angelangt war: knappste Termine, Zeitdruck, Zwölf-Stunden-Arbeitstage über einige Wochen. „Wir haben uns damals auch sehr plagen müssen, denk dir einfach, es ist Ahn“, sagte sie. – Das war mir ein Trost.

Und doch denke ich, es gibt einen Unterschied. Getreide zu ernten und Stroh einzufahren, das im Stall wieder als Streu dient, hat, in der Gesamtheit betrachtet, einen Sinn: wachsen, ernten, davon leben.

Meine jetzige Arbeit, auch wenn sie sehr kreativ sein kann, mir oft Spaß macht, ist doch meist nur das Gestalten von unwichtigem Werbematerial. Noch ein Produkt auf dem übervollen Markt. Oder ist es jetzt mit dem Anbau von Getreide das Gleiche? Überproduktion hier bei uns, obwohl es so viel Hunger auf der Welt gibt. Wie ist es mit dem Stroh? Verwendet das ein effektiv arbeitender landwirtschaftlicher Betrieb überhaupt noch? Vielleicht ist es längst durch topaktuelle, computergesteuerte Stallanlagen überflüssig geworden. Unsere kleine Landwirtschaft hat sich jedenfalls nicht mehr gerechnet. Und so sind unsere Felder nun an größere Bauernhöfe verpachtet.

So war meine Entscheidung für die Grafik eine gute – dem Dorfleben den Rücken kehren und einen ganz anderen Weg gehen.

Etwas Künstlerisches wollte ich machen, etwas Vielfältiges und Buntes – bunt wie die Flügel des Pfauenauges.

Die Geruchskontrolle

„ ... da ich zu der Zeit noch nicht im Stall helfen musste und peinlich genau darauf achtete, dass die Kleidung meines Vaters niemals in die geruchsübertragende Nähe zu meinen Schulkleidern kam.“

Eins, zwei, drei, vier, fünf ... zehn. Meine neueste Erfindung, der Langeweile des unendlich erscheinenden Schulweges ein Schnippchen zu schlagen, fasziniert mich. Augen zu, kräftig in die Pedale des Fahrrades treten, langsam bis zehn zählen, Augen auf und jedes Mal aufs Neue gespannt sein, welch großes Stück des Weges doch „bis zehn“ zu schaffen war. Selbstverständlich konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, die Spannung zu steigern, indem ich mit geschlossenen Augen bis zwanzig zählte. Die weitere Steigerung auf dreißig endete jedoch abrupt an einem am Wegrand abgestellten Anhänger. Eine Narbe am Kopf blieb zur Erinnerung. Da sie sich gut unter den Haaren verstecken ließ, empfand ich das Erinnerungszeichen weit weniger dramatisch als so viele andere Zeichen, die mich über lange Zeit verfolgten. Die verhassten warmen Bleyle-Unterhosen etwa, die meine Mutter für den Schulweg im Winter für unabdingbar hielt, um eventuelle bleibende Nierenschäden prophylaktisch abzuwehren, und die mich in der Umkleidekabine der Sporthalle vor den Augen meiner Mitschülerinnen fast in den Boden versinken ließen. Auch die Zuckerrübenernte im Herbst, die den Weg zu unserem Aussiedlerhof alljährlich wiederkehrend in einen ackerähnlichen Zustand versetzte, hinterließ ihre unübersehbaren Spuren. Selbst wenn ich das Kunststück meisterte, ohne vom Fahrrad zu fallen bis zur Schule zu kommen, waren Hose und Schuhe bis dorthin von feuchter Erde überzogen, die sich in den folgenden Stunden zu einer Kruste verfestigte, um dann unter dem Schultisch langsam abzubröseln.

Damit war für alle sichtbar: Hier sitzt eine Bauerntochter. Dies war für mich ein schmachvolles Etikett, das die Grundschulzeit zu einem einzigen Spießrutenlauf machte. Alle Versuche meiner Mutter mich zu bestärken, dass das Bauerntochter-Sein etwas Besonderes sei und mich eigentlich mit Stolz erfüllen sollte, scheiterten an meinem Grundschullehrer. Er machte keinen Hehl daraus, dass er sich durchaus etwas Besseres hätte vorstellen können, als ein „Dorfschullehrer“ zu sein. Ganz offensichtlich hasste er alles, was aus seiner Sicht ein Dorf ausmachte. Und der Inbegriff des dörflich Rückständigen waren für ihn die Bauern. Ich war jeden Tag aufs Neue froh, wenn es mir gelungen war, nicht als Bauerntochter aufzufallen. Die Sauberkeitskontrolle der Fingernägel und die Geruchskontrolle der Kleidung waren für mich noch nicht einmal die schlimmsten Schikanen. Diese Prüfung hatte ich ganz gut im Griff, da ich zu der Zeit noch nicht im Stall helfen musste und peinlich genau darauf achtete, dass die Kleidung meines Vaters niemals in die geruchsübertragende Nähe zu meinen Schulkleidern kam. Unerträglich jedoch waren die Minuten, in denen der Lehrer am Fenster stehend das örtliche Lagerhaus der Genossenschaft im Blick hatte und das Verhalten der Bauern kommentierte. Manches Stoßgebet ging damals zum Himmel: „Lieber Gott, hilf, dass nicht gerade jetzt mein Vater dort auftaucht.“ Unter diesem zutiefst erschütterten Selbstbewusstsein habe ich meine ganze Schulzeit hindurch still für mich gelitten. Es war mir so peinlich, dass ich zu Hause nie darüber reden konnte und diese Schmach, dem Dorfgesetz der Unantastbarkeit der Lehrer folgend, über mich ergehen ließ.

Meine Mutter war mit Leib und Seele Bäuerin, auch mein Vater hätte sich um keinen Preis vorstellen können, einen anderen Beruf zu ergreifen. Selbst in der Phase, als sehr viele Bauern im Dorf in den Nebenerwerb gingen und von den Fabriken im Umfeld mit offenen Armen aufgenommen wurden, war es für ihn nie eine ernsthafte Alternative zum Bauer-Sein. Stattdessen stellten meine Eltern damals Anfang der sechziger Jahre die Weichen anders und planten von der Hofstelle in der Dorfmitte heraus einen Aussiedlerhof, sowohl an der Gemarkungsgrenze als auch an der finanziellen Grenze. Damit war das Motto für die folgenden Jahre, die Jahre meiner Kindheit und Jugend und die meiner drei jüngeren Schwestern, festgelegt: Arbeiten und Sparen.

Viele Bilder sind mir geblieben.

Mein größter Wunsch war, wenigstens einmal den Feierabend meiner Eltern mitzuerleben. Bei meinen Freundinnen war der Feierabend die Zeit des Tages, auf die alle in der Familie warteten. Ihre Väter waren außerhalb der Landwirtschaft beschäftigt und bewirtschafteten allenfalls am Feierabend noch ein paar Felder oder Weinberge. Überall wurde auf den Feierabend gewartet, darauf, dass der Vater nach Hause kam, um dann noch dieses oder jenes zu tun. Mir war diese offensichtlich so schöne Zeit, auf die sich alle freuten, fremd. Es blieb mir völlig verborgen, wie denn meine Eltern den Feierabend gestalteten. Wir Kinder gingen nämlich immer ins Bett, während die Eltern noch im Stall waren. Die Mutter kam nur kurz, um zu schauen, ob wir unser Abendbrot gegessen hatten, und um mit uns zu beten. Wie habe ich mich gefreut, als es uns ausnahmsweise einmal erlaubt wurde aufzubleiben, um endlich das Mysterium Feierabend zu lüften. In den schönsten Bildern hatte ich mir ausgemalt, was sich alles dahinter verbergen könnte. Mit viel Fantasie hatte ich mit allem, was der Kühlschrank hergab, nämlich Leberwurst, Blutwurst und Essiggurken, ein tolles Feierabendfestessen gerichtet. Was dann folgte, war sehr ernüchternd. Meine Eltern kamen so spät aus dem Stall, dass ich Mühe hatte, bis dahin gegen meine Müdigkeit anzukämpfen. Endlich da, schliefen beide noch am Abendbrottisch ein. So hatte ich mir das nicht vorgestellt.

Das schönste Wetter, das ich mir vorstellen konnte, war strömender Regen, Sturm, Eiseskälte oder Ähnliches. Je schlimmer, desto besser. Kurz: Einfach ein Wetter, bei dem möglichst morgens schon klar war, dass man an diesem Tag das Haus nicht verlassen konnte. Dies waren die Tage, an denen meine Mutter ausnahmsweise zu Hause und nicht irgendwo auf dem Feld oder in den Weinbergen war. Die Tage, an denen ich nicht nach der Schule das Essen aufwärmen und mit meinen Schwestern alleine essen musste. Die Tage, an denen ich nicht im Keller die alltäglichen fünf Körbe Kartoffeln als Schweinefutter von ihren Keimen befreien musste. Dabei habe ich weniger unter den mir aufgetragenen Arbeiten gelitten als unter dem Alleinsein. Die Einsamkeit unseres Hofes war mir unheimlich, und die Anweisungen meiner Eltern keine Tür zu öffnen und niemanden ins Haus zu lassen, verstärkten dies noch und ließen tausend Ängste in meinen Träumen herumgeistern. Außerdem war diese Anweisung völlig unpraktikabel. Meist waren wir Kinder nämlich nicht im Haus, sondern irgendwo im Hof oder Garten und alle Türen standen weit offen. Dies fiel mir immer dann ein, wenn ein Auto auf den Hof fuhr und ich meine Aufgabe darin sah, mit allen Mitteln zu verhindern, dass dieser potenzielle Einbrecher ins Haus gelangte. Mancher Vertreter von irgendeiner Landhandelsfirma hat sich wohl über mein wortkarges und kratzbürstiges Verhalten gewundert.

Im Abstand von zwei, sieben und zehn Jahren wurden meine drei jüngeren Schwestern geboren. Daher musste ich während meiner Schulzeit sehr wenig im Betrieb mithelfen. Meiner Mutter war es lieber, wenn ich zu Hause bis zum Abend die Küche sauber gemacht und meine jüngeren Schwestern versorgt hatte. Das beinhaltete bei meinen beiden jüngsten Schwestern in der ersten Phase das Wickeln und Fläschchen geben und später, als sie größer waren, das Abholen vom Kindergarten, was durch den weiten Weg eine nachmittagfüllende Aufgabe war. Ich war in der ersten Klasse, als ich nach einem schweren Unfall bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Meine erste Frage, nachdem ich wieder das Bewusstsein erlangt hatte, war die nach der Uhrzeit. Auf die Antwort, dass es 16 Uhr sei, erklärte ich, dass ich dann schnellstens nach Hause müsse, da meine Schwester jetzt ein Fläschchen brauche.

Trotz aller Arbeit verstanden unsere Eltern es immer wieder, mit ganz einfachen Mitteln den Alltag zu unterbrechen. Unsere Sommerausflüge auf eine unserer Baumwiesen sind mir noch in all ihrer Farbigkeit in Erinnerung. Dort wurde gegrillt und gespielt. Mit unseren Eltern „Faul Ei“, eine Variante von Fangen, zu spielen, war das Höchste. An solchen Tagen konnte ich sogar etwas von dem nachempfinden, was meine Mutter wohl gemeint hatte, wenn sie von dem Glück redete, das wir angeblich hatten, so in freier Natur, mit großem Haus, riesigem Garten und Tieren aufzuwachsen. Der Wert einer Baumwiese zum Grillen und „Faul-Ei“-Spielen war tatsächlich unermesslich, wenngleich mir sonst auch ein bisschen weniger Natur um das Haus herum gereicht hätte, und auch auf die Kühe und Schweine mit ihrem verräterischen Geruch hätte ich zuweilen verzichten können.

Erst sehr viele Jahre später, nach der Schulzeit, begann ich mich langsam mit meinem landwirtschaftlichen Umfeld zu versöhnen und es sogar lieb zu gewinnen. Bedingt durch die schwere und aussichtslose Erkrankung meiner Mutter war es für mich nahe liegend, nach dem Schulabschluss zunächst auf dem Hof zu bleiben. Die Aussicht, dass ich nun den ganzen Tag Zeit hatte, um all dies zu tun, was ich bisher neben der Schule schon getan hatte, weckte in mir Feriengefühle. In der Berufsschule war ich plötzlich umringt von Bauerntöchtern. Von Bauerntöchtern, die den elterlichen Betrieb übernehmen wollten. Dreckige Fingernägel waren plötzlich kein Makel mehr, sondern geradezu ein Markenzeichen. Die Lehrer und sogar der Rektor beteuerten um die Wette, welchen Respekt sie vor den Bauernkindern hätten und welch guten Ruf die landwirtschaftlichen Klassen in dieser Schule hätten. Fleiß, Ausdauer, Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, das waren die Attribute, durch die wir überall mit Vorschusslorbeeren empfangen wurden. Dass in dieser Schule viele Klassen aus dem Bankenbereich waren, erfüllte mich mit besonderer Genugtuung. Langsam aber stetig begann sich mein Selbstbewusstsein zu regenerieren. Auf die Frage, welchen Beruf ich denn erlernen würde, antwortete ich mit zunehmendem Stolz, dass ich Landwirtin werden wolle. Selbst Reaktionen darauf wie die, dass ich ja später noch was Rechtes lernen könne, konnten mein Selbstbewusstsein nicht mehr nachhaltig erschüttern.

Der Ehrgeiz hatte mich gepackt. Ich wollte es allen zeigen. Allen, die mich wegen meiner Herkunft verächtlich behandelt hatten. Ihnen wollte ich zeigen, dass Bauern keine stinkenden, rückständigen Trottel sind, sondern die überwiegende Mehrheit schon immer weit davon entfernt war, diesem Klischee zu entsprechen. Und dass sich unter den Bauern und Bäuerinnen, selbst in Stallklamotten, noch mindestens genauso viele Persönlichkeiten befinden wie unter den Menschen in Nadelstreifenanzügen und Designer-Kostümen. Zugegeben, der Zeitgeist kam mir bei diesem Vorhaben sehr zu Hilfe. Die Umweltbewegung in den siebziger Jahren, die Gründung der Grünen ließen in vielen eine Sehnsucht zur Natur erwachen. Und auch ganz ohne mein Engagement ergriffen selbst Anwalts- und Arztsöhne grüne Berufe wie Landwirt oder Gärtner. In der Zwischenzeit haben sich die meisten von denen längst über ein Studium an ein anderes Ufer gerettet, aber nichtsdestotrotz: Das Bild des Bauern in der Öffentlichkeit ist ein anderes geworden.

Ich habe es nie bereut, diesen Beruf ergriffen zu haben. Sicher ist mein Verständnis von der Bewirtschaftung eines Betriebes, mein Verständnis von der Rollenverteilung und überhaupt mein Verständnis von der Arbeit geprägt von dem, was ich in meiner Kindheit und Jugend erlebt und worunter ich oft gelitten habe. Geprägt auch vom frühen Tod meiner Mutter, die so vieles, was sie im Leben außer der Arbeit im Betrieb noch machen wollte, auf die Zeit verschoben hatte, wenn ihre Kinder mal aus dem Gröbsten heraus wären. Sie wurde krank, lange bevor die Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, und ihr Leben war zu Ende, bevor sie auch nur etwas von dem machen konnte, wovon sie immer geträumt hatte. Dies war für mich eine solch eindrückliche Erfahrung und Warnung, dass sich für mich daraus der feste Entschluss ergab, all das, was mir wichtig ist, baldmöglichst zu tun und nichts auf später zu verschieben.

Vermutlich habe ich in den Jahren nach ihrem Tod ihre unerfüllten Wünsche gelebt. Ich habe die Ausbildungen im landwirtschaftlichen Bereich mit Meisterprüfungen abgeschlossen. Sie hatte immer darunter gelitten, keinen Berufsabschluss zu haben. Ebenso hatte sie immer wieder davon geträumt, noch etwas von der Welt zu sehen. Ich habe in der Zwischenzeit die Weltmeere schon einige Male überflogen und in Südamerika, Afrika und Indien Praktika gemacht. Erfahrungen, die ich nicht missen möchte und die in der Erinnerung wie Pfeiler am Wegrand stehen. Selbst meinen im Innersten schon immer gehegten Wunsch zu studieren, habe ich im Alter von dreißig Jahren noch verwirklicht. Nachdem meine zwei jüngsten Schwestern beide eine landwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen hatten und sich für eine von ihnen die Möglichkeit bot, unseren elterlichen Hof zusammen mit dem Hof ihres Mannes zu bewirtschaften, habe ich die Gunst der Stunde genutzt und mit einem Studium der Landwirtschaft meine Laufbahn in der praktischen Landwirtschaft beendet.

Obwohl dies nun schon einige Jahre zurückliegt, ist mein Leben noch immer geprägt von dem, was ich erlebt und erlernt habe. Die tiefe Erfahrung durch das Arbeiten mit der Natur ist für mich das Prägendste: das bewusste Leben mit den Jahreszeiten, das ständig wiederkehrende Erleben der Vergänglichkeit, die Erkenntnis, dass das Risiko im Leben nicht auszuschließen, letztlich nicht einmal einzugrenzen ist und selten da ist, wo es vermutet wird, das Wissen und Spüren vom Eingebundensein in größere Zusammenhänge.

Ich denke, all dies hat mir eine tiefe innere Ruhe und die Kraft zum Weiterleben gegeben, als mein Mann kurz nach der Geburt unseres zweiten Kindes starb. Mein Leben ist in so vielem anders verlaufen, als ich es mir vorgestellt und gewünscht habe. Ob es aber damit schlechter ist? Heute kann ich dies verneinen. Ich habe immer versucht, aus jeder Situation das Beste zu machen. Und sicher ist die Lebensschule als Bauerntochter nicht die schlechteste.

Rotkäppchen und der Hof

„Ich habe heute, als Milchviehbäuerin, nie das Gefühl, etwas nachholen zu müssen, und mir fehlt noch nicht einmal ein richtiger Urlaub.“

Der Hof. Eigentlich ist er nur wenig älter als ich. Er liegt ein gutes Stück vor dem Dorf, das schon lange kein Bauerndorf mehr ist. Vom Hof bis zur Kirche lag meine persönliche Bestzeit mit dem Fahrrad bei sieben Minuten. Dort brauchte ich aber zum Aushecheln mindestens bis zum zweiten Gemeindelied. Den Namen Aussiedlerhof hat der Hof jedenfalls zu Recht im Vergleich zu den meisten anderen, die gerade mal einen Katzensprung vom Ortsrand entfernt liegen. Ich bin dort geboren. Eine der letzten Hausgeburten damals. Denn wer nicht von vorgestern war, ging in die Klinik. Wir waren eine „klassische“ Zwei-Kind-Familie, wie sie damals bei modernen Familien üblich war. Selbst die Landsiedlungsgesellschaft, die so viele der charakteristischen Eternit-Aussiedler-Höfe plante, orientierte sich daran.

Eine der wenigen Erinnerungen an diese Zeit ist ein dramatischer Unfall, der heutzutage sicher nicht so glimpflich ausgehen würde; glücklicherweise hatte man damals keine so schweren Kipper wie heute. Wer weiß, ob er ihn sonst überlebt hätte, mein kleiner Bruder. Wir fuhren zusammen auf dem Beifahrersitz des Traktors. Keine hundert Meter vom Hof entfernt bemerkte ich, dass mein dreijähriger Bruder, der neben mir gesessen hatte, nicht mehr da war, und ich machte meinen Vater darauf aufmerksam. Wir fuhren sofort zurück und sahen ihn – er lag da und weinte. Er war heruntergerutscht und vom leeren Anhänger überrollt worden. Außer einer Rippenprellung war er in Ordnung.

Als ich bereits im Schulalter war, wollte ich einmal beim Ankuppeln des Anhängers helfen und hielt die Deichsel unmittelbar vor der Auflaufbremse. Der dann folgende Aufprall schob die Bremse samt meinem kleinen Finger ineinander. Haut, Muskeln und Sehnen wurden gequetscht, liefen blau-gelb-grün an, aber es schien nichts gebrochen zu sein. Ein krummer Finger blieb als Erinnerung zurück.

Der Schulweg war eigentlich gar keiner. Wir wurden in der Grundschulzeit mit dem Auto gefahren und auch wieder geholt. Es war ganz praktisch, dass zwei der Kinder vom Nachbarhof in die gleiche Klasse gingen, so konnten sich unsere Mütter beim Fahren abwechseln. Morgens liefen mein Bruder und ich zum Nachbarhof. Alle vier Kinder setzten sich auf die Rückbank des BMW – Gurte gab es damals noch keine. Bei der Heimfahrt mit meiner Mutter fuhren oft noch zwei oder drei Freunde aus dem Oberdorf mit bis zu ihren Wohnungen. Dann saßen wir neben- und aufeinander wie die Sardinen in der Büchse und waren froh, das letzte Stück des Wegs richtig Platz zu haben. Wenn der Stundenplan sich geändert hatte und die Schule früher aus war, hatten wir zum Glück eine Oma im Dorf. Diese Großeltern hatten auch ihre Landwirtschaft und kümmerten sich vor allem in der Kindergartenzeit viel um uns.

Einmal, als die Schule früher aus war, ging die Nachbarstochter zu ihrer Oma, nur meine war nicht da. „Sicher sind sie alle in den Kartoffeln“, dachte ich. Der Acker, der genau auf halber Strecke des Feldwegs zwischen uns und dem Dorf lag, schien mir nicht weit weg zu sein. Also beschloss ich, bis dahin zu laufen. Als ich schon fast dort war, hörte ich ein Auto aus dem Dorf nahen und ich drehte mich um, als es anhielt. Vier Männer saßen darin und sie schienen mich zu kennen. Mir jedenfalls waren sie nicht bekannt und als sie mir vorschlugen, mich mitzunehmen bis zum Hof, war mir das Ganze nicht geheuer. Man hatte mir eingeschärft, in kein fremdes Auto zu steigen und ich bekam langsam Angst, weil mir klar wurde, dass meine Eltern nicht dort waren, wo ich sie vermutet hatte. Geistesgegenwärtig sagte ich dennoch: „Ich muss doch nur noch die paar Meter bis zum Feld laufen, dort arbeiten meine Eltern“. Kommentarlos und ziemlich rasant machte sich das Auto davon.

Mein Bruder war nur ein knappes Jahr jünger als ich; wir waren zwar lebhaft, stritten aber kaum miteinander, weil wir die Rollenverteilung schon im Krabbelalter ausgefochten hatten. Die gewaltfreien Erziehungsideale meiner Eltern wurden also nie auf eine ernsthafte Probe gestellt, was ihre Enkel jetzt allerdings nachholen. Scheinbar fehlte es uns auch an der Fantasie, ernsthafte Streiche auszuhecken; wenn es dazu kam, dann eher unfreiwillig, wie bei der Geschichte mit dem Bier.

Mein Vater trank nur sehr selten Bier, so dass das Weihnachtsbier mindestens bis Ostern reichte. Eines Tages stand eine Flasche etwa zu einem Drittel voll noch auf dem Esstisch, während die Eltern beim abendlichen Melken im Stall waren. Mein Bruder wollte mal probieren und nahm einen kräftigen Schluck, obwohl uns Biertrinken ja verboten war. Ich war mir sicher, dass mein Vater den Unterschied in der Flasche sofort bemerken würde, und bestand darauf, das wieder in Ordnung zu bringen. Im Bierkasten in der Speisekammer waren die meisten Flaschen zwar schon leer, aber in vielen war noch ein kleiner Rest, ein „Stomba“. Das schütteten wir alles zusammen und schließlich per Trichter in die Flasche. Als mein Vater davon trank, wurde es ihm ganz übel, und er hatte uns auch gleich in Verdacht. So kam alles heraus, aber es gab weiter keine Strafpredigt.

Meine Eltern vertraten die Auffassung, dass die Schule, wenn man sie ernst nimmt, Arbeit genug sei, und drängten uns nie zur Mithilfe im Betrieb. Mein Vater hatte seine Arbeit recht straff organisiert und im Winter und meist auch im Sommer war bereits um sieben Uhr Feierabend. Allerdings drängte es mich immer, freiwillig mitzuhelfen: Kälber mit Milchaustauscher tränken, Getreide schroten und im Sommer mit dem Holzrechen oder später mit dem Schlepprechen das liegen gebliebene Heu zusammentragen.

Mein Vater war einer der Ersten in der Gegend, der eine Hochdruckballenpresse kaufte, und er verdiente jahrelang zusätzlich Geld durch Lohnpressen bei anderen Bauern. Beim Strohpressen wurde meine Hilfe gern angenommen, denn am Vorgewende mussten stets die Ballen beiseite geräumt werden. In der Zeit hatten wir meist selbst Heu zum Einfahren oder Pressen und ich half meiner Mutter beim Schwaden, wobei mir das Von-Hand-Rechen an den Bäumen und Rainen besonderen Spaß machte.

Mein Vater nahm sein Lohnunternehmen sehr ernst – er brauchte auch dieses Nebeneinkommen – und wollte es allen recht machen. Normalerweise hatte er genaue Zeitpläne, in die er das eigene Heu einkalkulierte. Wenn jedoch ein Gewitter am Himmel stand, kamen genau jene Bauern, die eigentlich möglichst spät gepresst haben wollten, und setzten meinen Vater unter Druck, er solle sofort für sie arbeiten. Meine Mutter und ich saßen dann am bereits geschwadeten Feld und warteten und wussten nicht, warum mein Vater nicht kam, sahen die Regenwolken heranziehen und fuhren verbittert nach Hause, wenn es dann tatsächlich regnete.

Ein Problem war damals das Heuen, überhaupt das Arbeiten am Sonntag. Selbst das Futter für die Kühe wurde, als ich noch klein war, am Samstag vorbereitet, meist sogar aufgeladen und in ziemlich schlechtem Zustand am Sonntag abgeladen. Als wir dann doch so langsam anfingen, auch sonntags Gras zu silieren oder Heu zu wenden, vermieden wir es, durchs Dorf zu fahren. Es gab zwei Wiesen, die etwas abseits vom Schuss waren. Sie mussten dann für Sonntagstätigkeiten, mit enorm schlechtem Gewissen, herhalten.

Das Schroten des Getreides – meine ganzjährige Hauptbeschäftigung – war mir scheinbar unterbewusst ein Gräuel, denn fast jede Nacht träumte ich von einem fürchterlichen, menschenfressenden Drachen, der genau an der Schrotmühle stand. Mein Bruder riss sich eh nicht um solche Arbeiten, und bis zu seinem Auszug vom Hof mit achtzehn war ich auch immer darauf aus, ihm Arbeit ab- oder wegzunehmen. Mir war schon mit dreizehn Jahren klar, dass ich Bäuerin werden wollte und dass ich deshalb meinen Bruder davon überzeugen musste, dass es für ihn nichts war.

Als einzige Alternative konnte ich mir damals vorstellen, eine Chirurgenkarriere zu machen, wofür wohl der Film „Dr. Sauerbruch“ verantwortlich war oder die Arbeit unseres Tierarztes, dem ich oft bei Kaiserschnitten zusah. Nach dem Abitur hatte ich noch Entwicklungshelferin als zweiten Traumberuf im Hinterkopf. Als Kinderkirchenhelferin hatte ich mich viel mit dem Thema „Hilfe zur Selbsthilfe“ beschäftigt und dabei das Gefühl gewonnen, dass man nur in Entwicklungsländern wirklich „gebraucht“ wurde. Genau dieses „Fast-unersetzlich-Sein“ war mein Wunsch als Teenager wie auch später. Durch die Arbeit für die Schule und den Hof hatte ich selten Zeit, mich wirklich einsam und isoliert zu fühlen. Wenn es nichts Dringendes auf dem Hof und im Feld zu tun gab, lernte ich für die Schule, was mir letztlich ein ganz passables Abitur bescherte. Ich ging abends nie fort, weil ich in dieser Zeit einfach niemanden hatte, der mich „abgeschleppt“ hätte. An dieser Einsamkeit litt ich zwar, fand aber auch keinen Weg heraus. Das Klavierspielen war mir oft Trost und Freund.

Als ich klein war, galt der Hof, der mit sehr viel Fremdkapital gebaut worden war, als moderner Vorzeigebetrieb. Längst ist klar, dass Anbindehaltung mit zwanzig bis dreißig Kühen im Stall ein Auslaufmodell ist. Seit der Epoche der Hofgemeinschaften versuchen wir als Übergangslösung, den Tieren wenigstens dadurch gerecht zu werden, dass sie den ganzen Sommer über tagsüber oder nachts Weidegang haben. Meinem Vater lag eher der Ackerbau am Herzen, deshalb blieb er auf dem Gebiet technisch einigermaßen auf der Höhe der Zeit. Er verstand auch einfach viel vom Boden und den Bedürfnissen der Pflanzen.