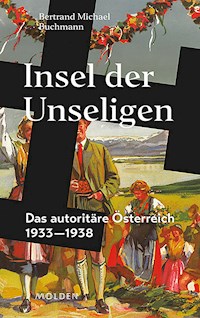

Insel der Unseligen E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molden Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Seid einig!« war das Motto der Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur – blanker Hohn angesichts einer in feindliche Lager gespaltenen Gesellschaft, angesichts von Bürgerkrieg und Attentaten. Der »Ständestaat« blieb von seiner Intention her nur Schimäre, das Unterfangen, die Souveränität Österreichs, des »besseren« deutschen Staates, zu erhalten, scheiterte. Es waren Jahre voller dramatische Ereignisse, die, wie Bertrand Michael Buchmann eindrucksvoll zeigt, wichtige Einblicke in die Mechanismen einer autoritären Staatsführung gewähren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der »Märtyrer« des Regimes: Engelbert Dollfuß in der Pose des betenden »Heldenkanzlers«. Ansichtskarte, 1934.

Bertrand Michael Buchmann

Insel der Unseligen

Das autoritäre Österreich 1933–1938

INHALT

Cover

Titel

VORBEMERKUNG

AUSTROFASCHISMUS, AUTORITÄRER STÄNDESTAAT ODER KANZLERDIKTATUR?

Zur Terminologie

1. TEIL

EIN NEUBEGINN UNTER DÜSTEREN VORZEICHEN

Die Vorgeschichte

Nicht alle Chancen wurden genutzt

Die Parteienlandschaft

Austromarxismus versus Austrofaschismus

Die Katastrophe von Schattendorf

Parteiarmeen greifen nach der Macht

Krise der Demokratie

Der neue Kanzler: Engelbert Dollfuß

Die Ausschaltung des Parlaments

2. TEIL

FALSCHE FREUNDE – WAHRE FEINDE

Die Etablierung des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes

Der Weg zum autoritären Staat

Der wahre Feind: die NSDAP

Unterstützer und Erpresser: Benito Mussolini

Der Aufstand des Schutzbundes

Das gerichtliche Nachspiel

3. TEIL

EIN VERGEBLICHER APPELL: »SEID EINIG!«

Die Realität im »neuen Österreich«

Die Römischen Protokolle

Die Maiverfassung

Die Vaterländische Front

Eine neue Identität für »Neuösterreich«

Umbrüche im Schulwesen

Der gescheiterte NS-Juliputsch

Die Anfänge der Regierung Schuschnigg

Außenpolitische Isolation

Das Bundesheer rüstet gegen Hitler

Mit dem Rücken zur Wand

Das Diktat von Berchtesgaden

Finis Austriae

Was wäre gewesen, wenn …

ANHANG

Anmerkungen

Bildnachweis

Literatur

Danksagung

Impressum

WIR BAUEN AUFJULI 1934 - JULI 1937

Allgegenwärtiges Symbol des autoritären Österreich: das Kruckenkreuz am Umschlag der Propagandazeitschrift Wir bauen auf, 1937.

VORBEMERKUNG

Österreich sei eine Isola felice, eine »glückliche Insel«, soll Papst Paul VI. 1971 anlässlich eines Vatikanbesuches von Bundespräsident Franz Jonas zum österreichischen Staatsoberhaupt gesagt haben. In den folgenden Jahren der Alleinregierung von Bruno Kreisky wurde daraus das gängige Schlagwort von der »Insel der Seligen« und man meinte damit den einigermaßen konfliktfreien österreichischen Sozialstaat, der sich zudem durch die Erklärung der Neutralität in Frieden zwischen den Blöcken in Ost und West entwickeln konnte.

Im Gegensatz zur Zweiten Republik war jedoch die Erste Republik keine »Insel der Seligen«, ganz im Gegenteil: Sie war eingeschränkt in ihrer wirtschaftlichen und politischen Handlungsfreiheit, umgeben von überwiegend feindseligen Nachbarstaaten und innerlich zerrissen durch einander buchstäblich bis aufs Blut bekämpfende politische Lager. Das von der Regierung ausgegebene Motto »Seid einig!« musste in den Ohren der Regimegegner wie blanker Hohn geklungen haben. Und auf all diese negativen Vorzeichen warfen Arbeitslosigkeit und Verarmung der Bevölkerung ihre düsteren Schatten. Denn hinter dem Schild patriotischer Phrasen bediente das Dollfuß-Schuschnigg-Regime vorwiegend ihre eigene Klientel und verstand es nicht, für das Gros der Bevölkerung die Lebenschancen zu verbessern und den Wohlstand zu heben.

Die Geschichte Österreichs in der Zwischenkriegszeit ist in zahlreichen wissenschaftlichen und populären Publikationen ziemlich ausführlich behandelt worden, gerade das große Gedenkjahr 2018 brachte eine Reihe einschlägiger Veröffentlichungen hervor. Dennoch ist, auch im Licht der neuesten Erkenntnisse, noch längst nicht alles gesagt. So ist es ja bemerkenswert, dass sich für das Dollfuß-Schuschnigg-Regime noch immer kein Konsens in der Terminologie gefunden hat. Wer dem »linken Lager« nahesteht, benannte/benennt diese Phase der österreichischen Geschichte mit dem Kampfbegriff »Austrofaschismus«, aus dem »rechten Lager« hörte/hört man oft nur mit beschönigendem Unterton »autoritärer Ständestaat«.

Das Dilemma rund um diese Begriffe zeigt deutlich, dass diese Ära – es sind nur fünf Jahre von den hundert, die inzwischen seit der Ausrufung der Republik vergangen sind – noch immer nicht »abgeschlossen« und endgültig »bewältigt« ist. Sie lebt und wirkt nach, ja, sie ist Herausforderung an uns Nachgeborene geblieben – und das ist gut so! Denn wenn es heute gilt, sich die Spielregeln der Demokratie wieder sehr bewusst vor Augen zu führen und Anzeichen von Erosion als solche zu erkennen, so ist der Blick auf diese fünf Jahre unverzichtbar: Exemplarisch führen sie vor Augen, wie relativ einfach eine gespaltene Gesellschaft politisch manipuliert und »ausgetrickst« werden kann. Vielen Österreicherinnen und Österreichern wurde wohl kaum so richtig bewusst, dass sie innerhalb kurzer Zeit die Demokratie gegen eine Diktatur getauscht hatten. Manche ließen sich blenden, andere sahen sich in die Illegalität gezwungen, viele agierten pragmatisch, sehnten sich weiter nach Veränderung durch einen »starken Mann« an der Spitze des Staates. Dazu kam die enorme Kraft der Vorbilder von außen: Österreich konnte sich dem Sog der faschistischen Tendenzen in Europa nicht entziehen.

Ich will hier versuchen, möglichst distanziert an die Sache heranzugehen und weder eine parteiliche Schlagseite an den Tag legen noch parteiliche Schuldzuweisungen anstellen. Der Beschreibung der Vergangenheit aber, so lehrt uns die Geschichtsphilosophie, ist die Gegenwart inhärent. Diese Tatsache, liebe Leserinnen und Leser, soll ganz bewusst nicht ausgeblendet werden. Ja, unser Urteil von heute ist geprägt von der Erfahrung der acht Jahrzehnte danach, eine Perspektive, die uns vielleicht »klüger« macht, manches wohl schärfer sehen lässt, aber auch dazu verleitet, manches nicht richtig zu gewichten. So können wir zwar sagen, dass in den 1930er-Jahren schwere Fehler von allen Seiten begangen worden sind, wir wollen aber keineswegs über die handelnden Personen richten. Ich will erklären, wie es im Rahmen der schweren ökonomischen Krise, welche die österreichische Gesellschaft in den 1930er-Jahren durchleiden musste, dazu kam, dass die meisten politischen Richtungen – nicht zuletzt unter dem massiven Druck von vermeintlich erfolgreichen »Vorbildern« jenseits der Grenzen – einer parlamentarischen Demokratie nichts mehr abgewinnen konnten. Während die Katholisch-Konservativen von einer autoritären und berufsständisch geprägten Staatsform träumten, ersehnten Sozialdemokraten und Kommunisten eine klassenlose Gesellschaft, und die Rechtsradikalen sahen in der rassisch homogenen Volksgemeinschaft ihr Heil. In diesen politischen Konzepten war für das Parlament kein Platz mehr vorgesehen.

Der Blick in die Vergangenheit mag uns faszinieren, aber vieles können wir heute nicht mehr auf Anhieb verstehen, weil sich die Mentalität und die äußeren Lebensumstände der Menschen vollkommen geändert haben. Die erbitterte Feindschaft, ja Todfeindschaft der politischen Lager im Österreich der Zwischenkriegszeit ist gegenwärtig kaum mehr nachvollziehbar. Erst nach den Schrecken der NS-Diktatur gelang es den führenden Männern von links und rechts, einander für den Wiederaufbau die Hände zu reichen, das gemeinsame Erlebnis der Katastrophe hatte zu einem Umdenken geführt. Das »Wirtschaftswunder« wurde möglich, weil es gelang, Ideen des »Ständestaates« in der Sozialpartnerschaft zu verwirklichen und damit der klassischen marxistischen Forderung nach »Klassenkampf« jeden Boden zu entziehen. Den Sozialdemokraten war es im Zuge der Nachkriegskonjunktur vergönnt, alle ursprünglichen Forderungen zu verwirklichen, zumal sich die Arbeiterschaft längst in die moderne Konsumgesellschaft integriert hatte und im Bürgertum angekommen war.

Wir sind heute zu Recht davon überzeugt, dass Werte wie Demokratie und die UN-Menschenrechtscharta nicht verhandelbar sind. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch oft von »europäischen Werten«. Doch leben wir den Geist dieser Werte tatsächlich? Denken wir etwa nur an den Artikel 1 der Grundrechte: »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.« – Ist Europa, so stellt sich die Frage, nicht dabei, genau diese Werte der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit schon wieder zu verraten?

Es lohnt sich deshalb, einen Blick auf die einstige »Insel der Unseligen« zu werfen, auf jene fünf »verlorenen Jahre«, in denen mancher Mitbürger aus politischen und/oder »rassischen« Gründen zum Feind wurde, zu einem Gegenüber, dessen Würde – denken wir an den weitverbreiteten Antisemitismus – zu missachten geradezu zum guten Ton gehörte. Auf fünf Jahre, in denen Presse- und Versammlungsfreiheit nicht mehr gegeben waren und man den politischen Gegner ins Gefängnis warf oder in ein »Anhaltelager« sperrte.

Diese Dramatik aufzuzeichnen, ihre Hintergründe zu erklären, die Motivationen der handelnden Personen zu hinterfragen und die Bezüge zur Gegenwart zu zeigen, ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe.

Wien, Jänner 2019

Bertrand Michael Buchmann

AUSTROFASCHISMUS, AUTORITÄRER STÄNDESTAAT ODER KANZLERDIKTATUR?

Zur Terminologie

Die Gleichsetzung von »Faschismus« mit »Nationalsozialismus«, wie sie von Stalin überliefert worden ist, ist historisch ebenso falsch wie die Gleichsetzung von »Austromarxismus« mit »Bolschewismus«. Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus (Bolschewismus) sind drei Formen extremer Diktaturen, menschenverachtend nach innen und aggressiv nach außen. Trotz dieser Gemeinsamkeiten unterschieden sie sich in wesentlichen Bereichen, beispielsweise hinsichtlich ihrer Stellung zur Kirche (Förderung – Zurückdrängung – Unterdrückung), bezüglich des inneren Feindbildes (politischer Gegner – vorgeblicher Rassenfeind – vermeintlicher Klassenfeind) oder angesichts des Wirtschaftssystems (berufsständische Korporationen – staatlich gelenkte Marktwirtschaft – zentrale Planwirtschaft). Im Dollfuß-Schuschnigg-Regime, das von den Nazis nach 1938 verächtlich als »Systemzeit« bezeichnet wurde, gab es gewisse Parallelen zu den genannten Diktaturen, wie: Einheitspartei, Einheitsgewerkschaft, Einschränkung der persönlichen Freiheit, politische Verfolgung, Führerkult, Militarisierung der Gesellschaft, gleichgeschaltete öffentliche Medien, gesteuertes Rechtswesen und abhängige Gerichte. Ähnlich wie der italienische Faschismus entwickelte sich auch das autoritäre Regime Österreichs mehr oder weniger evolutionär aus einer parlamentarischen Demokratie heraus, die zwar nach und nach beseitigt wurde, den Diktatoren jedoch noch eine übergeordnete Instanz beließ: hier den König, da den Bundespräsidenten. Anders hingegen entstanden Bolschewismus und Nationalsozialismus: Beide Bewegungen erwuchsen aus Revolutionen, die jeweils einen starken »Führer« mit unumschränkter Gewalt hervorbrachten.

Wie soll nun die Periode der österreichischen Geschichte für die Jahre 1933 bis 1938 bezeichnet werden? War Österreich ein »autoritärer Ständestaat«? Autoritär gewiss, aber die Stände spielten in dem grundsätzlich antidemokratischen System nur eine sehr geringe Rolle. Diese Bezeichnung diente dem damaligen Wunschdenken der Christlichsozialen und ist daher heute abzulehnen. Denn die propagierte Überwindung des Klassengegensatzes durch eine berufsständische Organisation konnte nicht funktionieren bzw. wurde auch gar nicht ernsthaft angestrebt. War Österreich ein faschistischer Staat, wie ihn die Heimwehren sehen wollten? Trotz der oben angeführten Gemeinsamkeiten mit anderen Diktaturen zeigt der Vergleich mit dem »System« eines Mussolini oder Franco deutliche Unterschiede. Die Regimegegner, insbesondere von kommunistischer und sozialdemokratischer Seite, prägten sehr bald den Begriff »Austrofaschismus«, der Eingang in die wissenschaftliche Literatur gefunden und bis heute Bedeutung hat. Die Frage ist, ob diese Bezeichnung für Österreichs »Semidiktatur« wirklich passt. Bei genauerer Untersuchung erkennt man nämlich die erwähnten Unterschiede zu den »echten« zeitgenössischen Faschismen: In Österreich konnte keine Identität von »Volk – Partei – Regierung« hergestellt werden, es gab keine Staatsdoktrin – denn letztlich hatten Dollfuß und Schuschnigg keine andere Vision für Österreich als die eines zweiten, »besseren« deutschen Staates, dessen Eigenständigkeit sie unter allen Umständen zu bewahren trachteten. Bundeskanzler Schuschnigg sollte es auch nie gelingen, die Vaterländische Front zu einer Massenbasis auszubauen. Mit ihr ließ sich daher kein »austrofaschistischer Mensch« (analog zum »nationalsozialistischen Menschen«) konstruieren, desgleichen hielt sich in Österreich die Verherrlichung der Gewalt, wie sie in Italien und Deutschland üblich war, in Grenzen, ganz zu schweigen von den imperialistischen Träumen, die Mussolini oder Hitler beseelten. Eine spezifische Note erhielt der österreichische Weg nicht zuletzt durch die Bedeutung, die der katholischen Kirche eingeräumt wurde.

Die Termini »autoritäres Österreich«, »Regierungsdiktatur« oder »Kanzlerdiktatur« greifen freilich ebenfalls etwas zu kurz, weil sie nicht die Gesamtheit des politischen Prozesses charakterisieren. Der Verfasser ist daher zu dem Schluss gekommen, dass die Bezeichnung »Dollfuß-Schuschnigg-Regime« der Realität des »autoritären Österreichs« am nächsten kommt, weil sie der Dynamik der Entwicklung eher gerecht wird und eine größere Bandbreite des Geschehens abdeckt.

Klares Bekenntnis zur »Engelbert-Dollfuß-Straße«: Bundeskanzler Kurt Schuschnigg bei seiner Rede am Heldenplatz anlässlich der Gedenkfeier für den ermordeten Vorgänger, 25. Juli 1935.

1. TEILEIN NEUBEGINN UNTER DÜSTEREN VORZEICHEN

Die Vorgeschichte

Gedenkplakette der Heimwehr in Erinnerung an den »14 Korneuburger Eid« am 18. Mai 1930.

Nicht alle Chancen wurden genutzt

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen gilt aus dem Blickwinkel der österreichischen Geschichte als unerfreuliche Periode. Viele Menschen konnten damals den Zerfall der k. u. k. Monarchie nicht verstehen, geschweige denn konnten sie verkraften, dass man von einem Großreich mit 53 Millionen Einwohnern und 676.000 km2 auf einmal in einen Kleinstaat mit nur 6, 5 Millionen Einwohnern auf 84.000 km2 gezwängt wurde. Den Bewohnern der Republik fehlte jedwedes Identifikationsobjekt: Kaiser, Armee und Beamtenschaft standen nicht mehr als gemeinsame Klammer zur Verfügung, um die unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen und ethnischen Kräfte zusammenzuhalten. Die Deutschösterreicher der k. u. k. Monarchie hatten sich als das staatstragende Volk gefühlt; nach dem Zusammenbruch blieb ihnen nur, wie sie meinten, die Zugehörigkeit zum »gesamtdeutschen« Volk, daher erstrebten sie den sofortigen Anschluss an Deutschland.

Analog zu den nationalen Spannungen des einstigen Vielvölkerreiches traten nun die Spannungen zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen den »schwarzen« Bundesländern und dem »roten Wien« (inklusive einiger Industriestädte) zutage. Zugleich festigten sich die politischen Lager, die sich bald nicht mehr als Konkurrenten um die besseren Ideen für den Aufbau des jungen Staates, sondern als Feinde, ja bisweilen als Todfeinde betrachteten. Ihre Militarisierung trug dazu bei, dass der ideologische Meinungsunterschied zum bewaffneten Kampf auf der Straße wurde. Dabei ging es einerseits um religiös-weltanschauliche Familientraditionen, andererseits um den klassischen Verteilungskonflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, also um das Entweder einer Stärkung der Arbeiterschaft und um das Oder einer Stärkung der Unternehmer- und Mittelschichten. Diese Auseinandersetzungen spielten sich vor dem globalen Übergang von der agrarischen zur industriellen Gesellschaft ab: In solchen Übergangsphasen wachsen bzw. schrumpfen die Wirtschaftssektoren in unterschiedlicher und ungewohnter Weise, manche Gruppen profitieren übermäßig, andere sind benachteiligt. Eine demokratische Reife innerhalb der Gesellschaft, in der Kompromisse möglich gewesen wären, durfte in jener Phase der politischen und sozialen Krise nicht erwartet werden, zumal sich Krisenzeiten von vornherein schlecht für den Aufbau einer Demokratie eignen, noch dazu in einem Staat, den eigentlich keiner wollte. Hätte es auch anders kommen können? Grundsätzlich nicht, denn weder Hunger und Inflation in der unmittelbaren Nachkriegszeit, noch die Weltwirtschaftskrise, welche ab 1930 den Staat mit voller Härte traf, und schon gar nicht das gewaltsame Ende der Ersten Republik am 13. März 1938 hätten verhindert werden können. Allerdings hätten sich in den zwei Jahrzehnten vor dem »Anschluss« bei einigermaßen gutem Willen der politischen Protagonisten die Lebensumstände der Bevölkerung angenehmer gestalten können. So aber erleben wir in der Rückbetrachtung eine Epoche, die stärker als andere von menschlichem Fehlverhalten geprägt ist. Denn wie in der Spätphase der Monarchie im Parlament alle wirtschaftlichen und kulturellen Fragen – zum Nachteil des Gesamtstaates – nationalisiert worden waren, so wurden in der jungen Republik alle Vorlagen nur aus dem Blickwinkel des jeweiligen Parteiinteresses betrachtet.

Gewiss gab es auch erfreuliche Aspekte in der Zwischenkriegszeit: Dazu zählt vor allem die Sozialpolitik unter dem sozialdemokratischen Staatssekretär Ferdinand Hanusch (1866–1923), dem es u. a. gelang, eine staatliche Arbeitslosenunterstützung, den achtstündigen Arbeitstag, das weltweit erste Arbeiter-Urlaubsgesetz, das Nachtarbeitsverbot für Frauen und Jugendliche und, als Krönung seines Schaffens, die Errichtung der Arbeiterkammern durchzusetzen. Positiv sind auch die vielen Sozialeinrichtungen, für die der (ebenfalls sozialdemokratische) Wiener Stadtrat Julius Tandler (1869–1936) verantwortlich zeichnete. Beeindruckend ist das kommunale Wohnbauprogramm in Wien, durch das in den Jahren 1923 bis 1933 nicht weniger als 61.000 Wohnungen für 220.000 Personen geschaffen worden waren. In den Bereichen Wissenschaft und Kultur erreichte das kleine Österreich – freilich großteils als Erbe der Monarchie – in besagten 20 Jahren einsame Weltspitze mit nicht weniger als acht Nobelpreisträgern sowie bahnbrechenden Leistungen der Wiener Medizinischen Schule, der Philosophie (»Wiener Kreis«) und der Nationalökonomie. Weltgeltung genossen auch Österreichs Literatur- und Theaterschaffende, Musiker und Komponisten (Wiener Schule der Zwölftonmusik; Oper und Operette), darstellende Kunst sowie Architektur.

Schulkinder unterernährt und ungepflegt: Zeitungsbericht über das soziale Elend in Wien. Der Abend, 13. Jänner 1933.

An sich wäre die wirtschaftliche Ausgangslage für die Republik Österreich nicht so ungünstig gewesen, wenn man den relativ hohen Bildungsgrad der Bevölkerung, die für damalige Verhältnisse gut ausgebaute Infrastruktur, die tadellose Verwaltung und nicht zuletzt auch die rechtsstaatliche und demokratische Tradition mit einem bereits fünf Jahrzehnte alten konstitutionellen Menschenrechtskatalog in Rechnung stellt. Aber all diese Chancen wurden nicht genutzt, teils aus eigenem, teils aus fremdem Verschulden. Die eigene Bevölkerung glaubte lange – etwa zehn Jahre lang – nicht an die Lebensfähigkeit des jungen Staates, und das Ausland betrieb eine restriktive Wirtschaftspolitik gegenüber Österreich, baute hohe Handelshemmnisse auf und kappte vielfach die überregionalen Wirtschaftsverflechtungen der einstigen Monarchie, deren industrielle Verwaltungszentren in Wien, deren Produktionsstätten nun aber in den Nachfolgestaaten lagen.

Infolge der Weltwirtschaftskrise schrumpfte in den Jahren 1929 bis 1933 das Bruttosozialprodukt um 25 %, die Industrieproduktion gar um 38 %, zugleich stieg die Arbeitslosigkeit anno 1933 auf die erschreckende Zahl von 557.000 Personen an. Von 1933 bis 1938 erholte sich die Wirtschaft allmählich, das Bruttosozialprodukt wuchs sogar jährlich um 3 %. Hatte es 1929 endlich den Stand des Jahres 1913 wieder erreicht, war es dann jäh abgefallen, erst 1937 kletterte es wieder auf die Höhe von 1913. Einzelne Kennzahlen entwickelten sich dabei durchaus erfreulich – so stiegen etwa die Exporte nach Italien und Ungarn, begünstigt durch die Römischen Protokolle, von 148 Mio. Schilling im Jahr 1932 auf 224 Mio. Schilling im Jahr 1936, eine deutliche Produktionssteigerung in der Landwirtschaft ermöglichte eine Reduktion der Einfuhren von lebenden Tieren, Nahrungsmitteln und Getränken. Der Kurs des Schillings entwickelte sich stabil, die Spareinlagen stiegen auf über 2,2 Milliarden Schilling, der Gold- und Devisenbestand der Oesterreichischen Nationalbank konnte wesentlich erhöht werden.

Auch die Arbeitslosenzahl ging langsam zurück: 1937 waren »nur mehr« 464.000 Personen als arbeitslos gemeldet; knapp ebenso viele waren allerdings »ausgesteuert«, bezogen also keine staatliche Hilfe mehr und waren auf die Fürsorge der Gemeinden angewiesen. Was die Verteilung der Produktionssektoren in der Ersten Republik betraf, so brachten es Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe und Industrie sowie Verwaltung und Dienstleistung gleichermaßen auf je ein Drittel der Beschäftigten. Dieser Sozialstruktur entsprach auch das Zugehörigkeitsgefühl zu einem bestimmten politischen Lager, wie noch zu zeigen sein wird. Städtische Arbeiter fühlten sich dem sozialdemokratischen, Bauern, Landarbeiter, Angestellte und Unternehmer dem christlichsozialen Lager (und dem Landbund) verbunden. Arbeitslose, kleine Gewerbetreibende und viele der schlecht bezahlten, von Gehaltskürzungen und Abbaumaßnahmen betroffenen Beamten tendierten nach und nach zum Nationalsozialismus.

Die Parteienlandschaft

Die politischen Parteien in Österreich haben eine lange Vorgeschichte. Sie gingen fast durchwegs aus dem liberalen bzw. deutschliberalen Lager hervor, das sich im Revolutionsjahr 1848 erstmals artikuliert hatte und nach den ersten zugelassenen Wahlen 1861 politisch wirksam werden durfte. Der anfangs hohe Wahlzensus (»Zehn-Gulden-Männer«) begünstigte die Liberalen; sie nannten sich ab 1881 »Vereinigte Linke« und stellten bis zu den Wahlen von 1885 die Mehrheit im Reichsrat. Aber sie hatten die Zeichen der Zeit nicht erkannt und verloren mit zunehmender Lockerung des Wahlzensus gegen die sich etablierenden Massenparteien. Diese trugen eher dem ungeheuren Umbruch Rechnung, den die Industrielle Revolution und die damit einhergehende Pauperisierung (Verelendung) der Massen hervorbrachte. Und sie stellten sich der »sozialen Frage«: Wie kann man dem Proletariat ein menschenwürdiges Dasein sichern? Die Fragestellung war notwendig und richtig – die Antworten aber waren – nach heutigem Ermessen – großteils falsch.

Karikatur mit antisemitischem Grundton: Wahlplakat der christlichsozialengroßdeutschen Einheitsliste, gestaltet von Fritz Schönpflug, 1927.

Die Deutschnationalen, verkörpert durch die dominante Persönlichkeit des Georg Ritter von Schönerer (1842–1921), formulierten im »Linzer Programm« vom September 1882 eine Reihe nicht unvernünftiger Sozialmaßnahmen, überlagerten diese aber durch extremen Deutschnationalismus, Antikatholizismus, Antikapitalismus und Antisemitismus. Schönerers antisemitische Tiraden veranlassten einstige Mitarbeiter am »Linzer Programm«, wie Victor Adler (1852–1918), Engelbert Pernerstorfer (1850–1918) und Heinrich Friedjung (1851–1920), sich von den Deutschnationalen abzuwenden und politisch anders zu orientieren. Die Partei zerfiel bald in verschiedene Richtungen, bei den ersten freien Wahlen 1907 bildeten die Deutschnationalen daher nur das drittstärkste Lager, bei den zweiten und letzten Wahlen der Monarchie 1911 siegten sie zwar als »Deutscher Nationalverband« mit 106 Mandaten (von insgesamt 516) auf der ganzen Linie, waren jedoch in mehrere Fraktionen gespalten. Bei den ersten Wahlen der Republik im Februar 1919 wurden die Deutschnationalen auf den dritten Platz verwiesen. Der ehemalige Linzer Bürgermeister und Erster Präsident der Provisorischen Nationalversammlung, Franz Dinghofer (1873–1956), gründete 1919 die »Großdeutsche Vereinigung« und wurde 1920 Obmann der Großdeutschen Volkspartei. Dieses dritte Lager fand seine Anhänger unter den Beamten und den Exponenten der Industrie.

Noch sieht sich die Sozialdemokratie als »Partei der Zukunft«: Plakat vom November 1931.

Antisemitische Hetze der Christlichsozialen: die junge Republik im Würgegriff der Juden. Wahlplakat, 1920.

Die Geburtsstunde der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) schlug beim Gründungskongress in Neudörfl am 5. April 1874. Wie die Lösung der »sozialen Frage« aussehen mochte, ist dem »Neudörfler Programm« zu entnehmen. Darin heißt es u. a.: »Die österreichische Arbeiterpartei erstrebt im Anschluss an die Arbeiterbewegung aller Länder die Befreiung des arbeitenden Volkes von der Lohnarbeit und der Klassenherrschaft durch Abschaffung der modernen privatkapitalistischen Produktionsweise. Sie erstrebt an deren Stelle die gemeinschaftliche, staatliche Produktion der Güter. […]« Gemäßigte und Radikale stritten darüber, ob dieses Ziel auf revolutionärem oder evolutionärem Weg zu erreichen wäre. Aber beim ersten Parteitag, dem »Versöhnungsparteitag« vom 1. Jänner 1889, fanden sie zueinander. Es war das Verdienst des oben erwähnten Armenarztes Dr. Victor Adler, dass er die überworfenen Flügel auf einen gemäßigten Kurs einschwor. Bei den ersten freien Wahlen 1907 wurden die Sozialdemokraten die zweitstärkste, bei den zweiten 1911 mit 81 Mandaten die stärkste Fraktion. Es liegt eine Tragik in Victor Adlers Biografie: Dieser engagierte »Hofrat der Revolution«, der sich so enthusiastisch für die Gründung der Republik eingesetzt hatte, verstarb am 11. November 1918, also genau einen Tag vor deren Ausrufung.

Dem legendären Wiener Bürgermeister Dr. Karl Lueger (1844–1910) verdankt die christlichsoziale Bewegung ihren Aufstieg zur Massenpartei, denn er vereinte die Christlichsozialen mit den Katholisch-Konservativen und führte die Christlichsoziale Partei (CS) bei den ersten freien Wahlen Österreichs anno 1907 zum Wahlsieg. Bei den zweiten Wahlen 1911 fielen sie mit 76 Mandaten allerdings hinter die Sozialdemokraten zurück. Die Lösung der »sozialen Frage« meinten die Christlichsozialen in einer ständestaatlichen Verfassung zu sehen. Wichtigster Ideenbringer war der aus Liegnitz stammende Rittergutsbesitzer Karl Freiherr von Vogelsang (1818–1890), der 1864 nach Österreich kam und am Bisamberg den Magdalenenhof erwarb. Als begabter Publizist und leitender Redakteur der Tageszeitung Vaterland konnte er seine Vorstellungen von einem politischen Katholizismus, gepaart mit einer antikapitalistischen, antiliberalen Wirtschaftsordnung, verbreiten. Nach seinem Tod brachte der Moraltheologe Franz Schindler (1847–1922) Vogelsangs christliche Soziallehre in ein System: Demnach sollten Wirtschaft und Gesellschaft derart gestaltet sein, dass der Mensch die ihm von Gott gestellte Aufgabe erfüllen kann. Dies wäre aber nur zu erreichen, wenn sich die Wirtschaft auf einen »natürlichen« engen Zusammenhang von Menschen und Landschaft beschränkte und sich nicht zur »unnatürlichen« Weltwirtschaft ausdehnte. Schutzzölle sollten die Entwicklung der Weltwirtschaft eindämmen. Der Besitz von Produktionsmitteln wäre mit Pflichten gegenüber der Gemeinschaft verbunden, der Staat sollte die Preise für Produktionsgüter festlegen und der Arbeitslohn sollte einer Gewinnbeteiligung entsprechen. Da Geldverleih gegen Zinsen unrecht wäre und die allseits verschuldeten Bauern als die Hauptgeschädigten des Zinsgeschäftes gälten, müsste der Staat im Sinne einer neuen Grundentlastung die Bauern großzügig entschulden. Ein wesentlicher Punkt betraf das Parlament: Es sollte in eine berufsgenossenschaftliche, ständische Vertretungskörperschaft umgewandelt werden. Papst Leo XIII. (1878–1903) gewährte Schindler Audienz und griff dann sein Gedankengut in der am 15. Mai 1891 veröffentlichten Enzyklika Rerum novarum sowie in der am 24. September 1892 verfassten Enzyklika Singulari quadam auf. In beiden Rundschreiben verurteilte er die Auswüchse des Kapitalismus und trat für eine berufsständische Ordnung ein. Sozialismus und Katholizismus wären unvereinbar, vielmehr sollte die christliche Sozialethik den Klassenkampf überwinden. (Heute würden wir sagen: Sozialpartnerschaft statt Klassenkampf.)

Vier Jahrzehnte später widmete sich Papst Pius XI. (1922–1939) in seiner Enzyklika Quadragesimo anno am 15. Mai 1931 nochmals diesem Thema. Darin heißt es:

» In heißem Bemühen […] müssen Staatsmänner und gute Staatsbürger dahin trachten, aus der Auseinandersetzung zwischen den Klassen zur einträchtigen Zusammenarbeit der Stände uns emporzuarbeiten. Erneuerung einer ständischen Ordnung also ist das gesellschaftspolitische Ziel. Bis zur Stunde dauert ja der unnatürlich gewaltsame Zustand der Gesellschaft fort und ermangelt infolgedessen der Dauerhaftigkeit und Festigkeit; ist doch die heutige Gesellschaft geradezu aufgebaut auf der Gegensätzlichkeit der Interessenslagen der Klassen und damit auf dem Gegensatz der Klassen selbst, der allzu leicht in feindseligen Streit ausartet. […] Durchgreifende Abhilfe aber hat die Ausräumung dieses Gegensatzes zur unerlässlichen Voraussetzung und erscheint kaum anders möglich als dadurch, dass wohlgefügte Glieder des Gesellschaftsorganismus sich bilden, also ›Stände‹, denen man nicht die Zugehörigkeit zur einen oder anderen Arbeitsmarktpartei, sondern nach der verschiedenen gesellschaftlichen Funktion des Einzelnen angehört. Denn genau wie die nachbarschaftliche Verbundenheit die Menschen zur Gemeinde zusammenführt, so lässt die Zugehörigkeit zum gleichen Beruf – gleichviel ob wirtschaftlicher oder außerwirtschaftlicher Art – sie zu Berufsständen oder berufsständischen Körperschaften sich zusammenschließen. […]«1

Das christlichsoziale Parteiprogramm von 1926 nahm die Enzyklika Quadragesimo anno bereits vorweg und erklärte eine innere geistige Umstellung zum »heiß ersehnten Ziel einer neuen Gesellschaftsordnung«, welche durch »Zusammenfassung der durch Gleichheit ihres Berufes und Dienstes an der Gesellschaft Zusammengehörigen« gewährleistet wäre. Spätere Interpretationen dieses Programms stellten dann klar, dass dem parlamentarisch geprägten »Volksstaat« ein »richtig verstandener Autoritätsstaat« vorzuziehen wäre.2 Auf Grund solcher Argumentationen entstand der Begriff »autoritärer Ständestaat«, wobei in der Praxis nur mehr die Worte »autoritär« und »Staat« übrig geblieben sind, denn von ständestaatlicher Ordnung war, wie im dritten Abschnitt dieses Buches zu zeigen sein wird, dann kaum etwas zu bemerken. Vielmehr verband man mit der Formel »Ständestaat« nichts weniger als ein Codewort, das für »antimarxistisch«, »antidemokratisch«, »antikapitalistisch« und damit zusammenhängend »antisemitisch« stand. Dass die Regierungen des rechten Lagers zwar den Kapitalismus verbal verurteilten, in ihrer Finanz- und Wirtschaftspolitik aber förderten, zählt zu den vielen Widersprüchen der Ersten Republik.

Aus dem Blickwinkel der katholischen Kirche fand sich mit der christlichsozialen Partei insofern eine Art Ersatz für das untergegangene Kaisertum, als sich abermals eine »Symbiose von Thron und Altar« verwirklichen ließ: Die christlichsoziale Partei vertrat wie ein verlängerter Arm der Kirche deren Interessen. Die österreichische katholische Kirche wiederum betrachtete »erzkatholische« Bundeskanzler wie Seipel, Dollfuß oder Schuschnigg als »die Ihrigen« und vermied jegliche Kritik an ihnen, auch wenn diese aus christlicher Sicht durchaus gerechtfertigt gewesen wäre, etwa in Bezug auf die Ereignisse von 1934. Hinzu kam, dass ständestaatliche, autoritäre Vorstellungen der Christlichsozialen ohnehin auf katholischem Boden gewachsen waren. Kardinal Theodor Innitzer (1875–1955) identifizierte sich förmlich mit Dollfuß und Schuschnigg, indem er keine Gelegenheit versäumte, bei öffentlichen Veranstaltungen an der Seite des Bundeskanzlers aufzutreten. Als er dann 1938 seine Stimme für den »Anschluss« gab, tat er es in der Hoffnung, Hitler »mussolinisieren« zu können. Wenn hingegen von der Kanzel herab eindeutige Wahlwerbung zugunsten der Christlichsozialen Partei betrieben und vor dem Sozialismus und Bolschewismus gewarnt wurde, bestärkte dies nur die kirchenfeindliche Haltung der Sozialdemokraten. Die Antipathie beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit. Denn die Kirche machte ihren Einfluss auf die Schulpolitik geltend – allerdings nicht im »roten« Wien. Sie hielt an der Unauflöslichkeit der Ehe fest und verbot die Feuerbestattung – alles Themen, die nicht den Wünschen der Arbeiterschaft entsprachen, sodass die von den Sozialdemokraten initiierte Kirchenaustrittspropaganda auf fruchtbaren Boden fiel. Ein Zusammengehen des Katholizismus mit dem Sozialismus schien damals jedenfalls unmöglich.

»Sozialistisch-jüdische« Politiker werden zum Feindbild erklärt. Plakat des Österreichischen Bauernbundes, 1928.

Mit dem Mandatsstand der letzten Wahlen von 1911 ging die Provisorische Nationalversammlung am 30. Oktober 1918 an die Gründung des Staates Deutschösterreich. Ihr gehörten 102 Abgeordnete vom Verband der Deutschnationalen (inklusive der Liberalen), 65 Christlichsoziale (CS) und 37 Sozialdemokraten (SDAP) an. Sie wählte aus ihrer Mitte einen 20-köpfigen Staatsrat und dieser bestimmte den Sozialdemokraten Karl Renner (1870–1950) zum Chef der Regierung. Am 12. November 1918 fasste die Provisorische Nationalversammlung einstimmig den Beschluss zur republikanischen Staatsform und zum Anschluss an das Deutsche Reich. Die Situation war chaotisch: Hunger und Elend prägten damals den Alltag, schwere Ausschreitungen der Zivilbevölkerung, Plünderungen durchziehender oder heimkehrender Soldaten, der Verfall der Währung, die Panik vor der Spanischen Grippe, Putschversuche der Kommunisten, die Ungewissheit über die künftigen Staatsgrenzen sowie die Kämpfe um die Sicherung des Staatsgebietes und nicht zuletzt eine linksradikale Rätebewegung, die mancherorts über mehr Autorität verfügte als die Regierung selbst – ihre Bedeutung ging aber ab dem Frühjahr 1920 rasch zurück.

Trotz all der Unsicherheit fanden schon am 16. Februar 1919 die Wahlen zur Konstituierenden Nationalversammlung statt. Wahlberechtigt waren alle volljährigen Männer und – erstmals in der Geschichte – Frauen. Die SDAP siegte mit 72 Mandaten, den zweiten Platz erreichte die CS mit 69 und den dritten der Verband der Deutschnationalen mit 26 Mandaten; sonstige Parteien brachten es auf 3 Mandate.

Abermals wurde Karl Renner mit der Bildung einer Koalitionsregierung betraut, nach Unterzeichnung des Staatsvertrags von Saint-Germain (10. September 1919) wählte die Nationalversammlung im Oktober 1919 eine neue Regierung. Dieses dritte Kabinett Renner bildete die letzte Koalitionsregierung von Sozialdemokraten und Christlichsozialen der Ersten Republik – sie hielt nur bis zum 11. Juni 1920 und brach aus nichtigem Anlass auseinander, nach vierwöchiger Regierungskrise folgte ihr am 7. Juli 1920 die Staatsregierung Mayr I im Amt. Die Sozialdemokraten sollten für das folgende Vierteljahrhundert weder Kanzler noch Minister stellen. Wohl mussten sie damals nicht befürchten, für so lange Zeit von der Macht ausgesperrt zu werden, erstrebten und erhofften sie doch ihre Alleinherrschaft. Vorerst aber verspürten sie nur geringe Lust, gemeinsam mit den Christlichsozialen die Regierungsverantwortung zu teilen. Das Koalitionsklima war immer schlechter geworden und nur die zwingende Notwendigkeit zur Bekämpfung der Not hatte die beiden Parteien für die zwei Anfangsjahre der Republik zur Zusammenarbeit gezwungen.

Im November 1918 hatte Staatskanzler Renner den Verfassungsexperten Hans Kelsen (1981–1973), einen Vertreter der »Wiener Schule des Rechtspositivismus«, mit der Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfes betraut. Eineinhalb Jahre lang diskutierten die Koalitionspartner über die geeignete Verfassung, jeder legte seine eigenen Vorstellungen offen. Die Streitpunkte kreisten vor allem um die Fragen: starker Zentralismus (Wunsch der Sozialdemokraten), starker Föderalismus (Wunsch der Christlichsozialen), starkes Staatsoberhaupt (Wunsch der Großdeutschen) oder gar kein Staatsoberhaupt (Überlegung der Sozialdemokraten). Keine Einigung fand man hinsichtlich klarer Definitionen, was die Wirtschaftsordnung, den Schutz des Privateigentums oder die Stellung der katholischen Kirche in Schul- und Familienfragen betraf. Ein eigenes Verfassungskomitee gelangte schließlich zu jener Einigung, die den Machtverhältnissen der drei Parteien entsprach. In diesem Verfassungskomitee wirkten mit: der sozialdemokratische Staatskanzler Karl Renner, Staatssekretär für Verfassungs- und Verwaltungsreform Michael Mayr (1864–1922), ferner der Vorsitzende des parlamentarischen Verwaltungsausschusses und Obmann der Sozialdemokraten, Otto Bauer (1881–1938), dann der Obmann der Christlichsozialen Partei, der Moraltheologe Prälat Ignaz Seipel (1876–1932), und nicht zuletzt der schon erwähnte Rechtsgelehrte Hans Kelsen. Angesichts der absolut divergierenden Ansichten der Parteien verzichtete man auf einen eigenen Grundrechtskatalog – man übernahm ihn wörtlich den Dezembergesetzen des Jahres 1867; es gibt auch keine Präambel mit pathetischen Grundsatzerklärungen. All dies unterscheidet die Österreichische Bundesverfassung wesentlich von der Weimarer Reichsverfassung (11. August 1919), die von Juristen als »fortschrittlichste Verfassung Europas« benannt wird, während man die österreichische Verfassung lediglich als »nüchterne Spielregelverfassung« bezeichnet. Sie beginnt mit den lapidaren Worten:

Artikel 1. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.

Artikel 2. Österreich ist ein Bundesstaat. […]

Nicht mehr unter der Koalitionsregierung Renner, sondern unter der Allparteienregierung Michael Mayr I nahm der Nationalrat nach dreitägiger Debatte am 1. Oktober 1920 einstimmig das »Bundes-Verfassungsgesetz« (B-VG) an. Ein wesentliches Element dieser Verfassung bestand in der starken Stellung des Parlaments, das jeder Regierung Fesseln anlegte und jeder Opposition nicht nur Gehör, sondern auch Durchsetzungs- und Verhinderungsmöglichkeit einräumte. Dementsprechend schwach war die Funktion des Bundespräsidenten ausgestaltet. Sie beschränkte sich im Wesentlichen auf repräsentative Aufgaben. Als erster Bundespräsident fungierte von 1920–1928 der parteilose Ökonom und Sozial- und Wirtschaftspolitiker Michael Hainisch (1858–1940).

Die Konstituierende Nationalversammlung hatte ihre Arbeit getan. Am 17. Oktober 1920 wurde die legislative Nationalversammlung neu gewählt. 85 Mandate errangen die Christlichsozialen, 69 die Sozialdemokraten, welche von nun an aus ihrer Oppositionsrolle nicht mehr herausfanden. 22 Mandate entfielen auf die Großdeutschen, 6 Mandate auf die Deutsche Bauernpartei und 1 Mandat auf die Bürgerlichen Demokraten. Allen Parteien hatten auf das von den Siegermächten diktierte Anschlussverbot an Deutschland als einen wesentlichen Identifikationsfaktor gesetzt. Hinzu kam, dass der SDAP nach den ersten beiden Jahren ihrer Mitregierung der revolutionäre Schwung abhanden gekommen war; wohl hatte sie, insbesondere hinsichtlich der Sozialgesetzgebung, in der jungen Republik den Ton angegeben, doch nun musste sie erkennen, dass ihre Träume von einer klassenlosen Gesellschaft an der Realität zerbrachen, dass es ihr nicht gelingen würde, die bürgerlichen Kräfte für sich zu gewinnen. Nichtsdestoweniger blieben die Sozialdemokraten als einheitlicher »linker Block« bestehen.

Die Christlichsozialen traten zwar immer selbstbewusster auf und verstanden sich nach 1920 als »die« Staatspartei. Allerdings musste die CS stets Koalitionen eingehen, denn sie verkörperte nur einen Teil des »rechten Lagers«, das sich aus verschiedenen sozialen Gruppen zusammensetzte und auch die Großdeutschen als »drittes Lager« mehr oder weniger mit einschloss. Zu den Gegnern des »linken Lagers« zählten eine beamtete und vor allem unternehmerische Oberschicht mit ihren Unternehmerorganisationen, ferner die mittel- und kleinbürgerlichen Gewerbetreibenden mit ihren Vereinen und Interessenvertretungen, dann Kreise der Beamtenschaft, die Masse der Bauern und nicht zuletzt die Organisationen der katholischen Kirche. Sie alle einte lediglich der Antiliberalismus, der Antisozialismus und der Antisemitismus – alles Elemente, die der Begriff »autoritärer Ständestaat« mit einschließen sollte. Dementsprechend verwirrend sieht die Parteienlandschaft unter den »Rechten« aus: Nach 1920 nannte sich die Regierungskoalition aus Christlichsozialen, Großdeutschen und Landbund »Bürgerblock«. Als Vertreter der Großdeutschen trat Polizeipräsident Johann Schober (1874–1932), Bundeskanzler 1921/22 sowie 1929/30, gemeinsam mit dem Landbund als »Nationaler Wirtschaftsblock« vulgo »Schoberblock« 1930 zu den Wahlen an. Auch der Landbund, 1919 als »Deutsche Bauernpartei« gegründet, behauptete von 1927 bis 1933 maßgebliche Plätze in der Regierung: Sein Obmann Vinzenz Schumy (1878–1962) bekleidete 1929 das Amt des Vizekanzlers und in den Jahren 1929 sowie 1933 fungierte er als Innenminister. Der steirische Landbundfunktionär Karl Hartlieb (1886–1965), der nach dem »Anschluss« ins Lager der Nazis wechselte, war von 1927–1929 Vizekanzler und Innenminister und zeichnete – so wie der oben erwähnte Polizeipräsident Schober – für das harte Vorgehen der Exekutive während des Justizpalastbrandes mitverantwortlich. Der aus Zwickau in Böhmen stammende Franz Winkler (1890–1945) amtierte 1930 bis 1932 als Innenminister und 1932/33 als Vizekanzler, überwarf sich dann mit Kanzler Dollfuß wegen dessen heimwehrfreundlichen Regierungskurses, gründete 1933 die »Nationalständische Front« und floh 1934 ins Ausland. Ideologisch teilte der Landbund mit den Christlichsozialen den antiparlamentarischen Ständegedanken, den Antimarxismus und den Anschluss an Deutschland, die Heimwehren lehnt er jedoch ab. Nur einmal, bei den Nationalratswahlen 1927, kandidierte die Einheitsliste aus Christlichsozialen und Großdeutschen als »Bürgerblock«. 1930 trat der austrofaschistische Flügel der Heimwehren unter Ernst Rüdiger (Fürst) Starhemberg (1899–1956) mit dem Namen »Heimatblock« zu den Nationalratswahlen an; Starhemberg fungierte 1930 bis 1936 als Bundesführer des Heimatschutzes und 1934 bis 1936 als Bundesführer der Vaterländischen Front und zugleich als Vizekanzler.

Tabellarische Übersicht der Nationalratswahlen (Zahl der Mandate)

1919

1920

1923

1927

1930

Sozialdemokraten

72

69

68

71

72

Christlichsoziale

69

85

82

66

Bürgerblock (Einheitsliste)

85

Deutsche Bürgerliche

1

1

Großdeutsche

26

28

10

Landbund

5

9

Schoberblock

19

Heimatblock

8

Austromarxismus versus Austrofaschismus

Austromarxismus und Austrofaschismus, so der gängige »linke« Kampfbegriff für die katholisch-konservative Kanzlerdiktatur, standen als ideologische Überbauten den beiden großen Lagern vor. Bei ihnen handelte es sich um die jeweils abgemilderten österreichischen Lesarten von an sich radikalen Denkschulen. Die wirklich Radikalen, die Kommunisten, fielen bei den ersten freien Wahlen am 19. Februar 1919 vollkommen durch und verschwanden nach einigen gescheiterten Putschversuchen mehr oder weniger von der politischen Bühne, um dann nur mehr im Untergrund zu wirken. Denn die Austromarxisten ließen den Kommunisten keine Luft zum Überleben. Umso dramatischer gestaltete sich die Situation der anderen Radikalen, der Nationalsozialisten: Sie gewannen zwar bei den letzten freien Nationalratswahlen am 9. November 1930 noch kein Mandat, bei den Landtagswahlen in Wien, Niederösterreich und Salzburg anno 1932 brachten sie es aber bereits auf ein Sechstel der Mandate. Aus Angst vor einem weiteren Anwachsen dieses neuen dritten Lagers verhinderte die Regierung wie erwähnt fortan jede weitere Wahl.

Der gemäßigte Sozialdemokrat Karl Renner hielt die »sozialdemokratische Revolution« seit der Gründung der Republik für abgeschlossen und konzentrierte sich als Pragmatiker auf die Überwindung der dringendsten Alltagsprobleme. Doch nicht er gab innerhalb seiner Partei den Ton an, sondern der Ideologe Otto Bauer (1881–1938), Theoretiker und Wortführer des Austromarxismus. Ihm war der revolutionäre Wandel nach dem Weltkrieg keinesfalls weit genug gegangen. Seine geschliffenen, in schönstem Deutsch vorgetragenen Reden zeugten von hohem Intellekt, eigneten sich allerdings nicht dazu, die Massen zu bewegen. Er war ein Philosoph, aber kein charismatischer Parteiführer. Sein Dilemma bestand darin, dass er sich gerne radikaler Phrasen bediente, vor deren Verwirklichung aber stets zurückschreckte. Die »österreichische Schule des Marxismus« war nach 1900 vom Soziologen Max Adler (1873–1937) und dem Finanzpolitiker und Publizisten Rudolf Hilferding (1877–1941) formuliert worden. Sie korrigierte den reinen Marxismus, indem sie die Lehren von Immanuel Kant und Karl Marx verband und dabei den Begriff des »neuen Menschen« prägte. Eine proletarische Revolution sollte sämtliche öffentlichen und privaten Lebensbereiche erfassen; zu ihrer Verwirklichung benötigte sie zunächst eine demokratische Staatsform (»Demokratie ist nicht viel – Sozialismus ist das Ziel«). Zwar ließen Erfahrungen der Russischen Revolution (nach 1918) die Austromarxisten vom Bolschewismus abrücken, aber Otto Bauer träumte nach wie vor von der alleinigen Macht der Arbeiterklasse.

Auf dem Parteitag der SDAP in Linz (30. Oktober bis zum 3. November 1926) legte Otto Bauer das »Linzer Programm« und mit ihm die reine Lehre des Austromarxismus in sechs Teilen vor. Im ersten Teil wird der Kapitalismus erklärt, im zweiten Teil der Klassenkampf, während sich der dritte Teil dem Kampf um die Staatsmacht widmet:

Wortführer des Austromarxismus und Autor des Linzer Programms: Otto Bauer. Foto von Albert Hilscher, 1931.

» 1. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei hat die Wahlrechtsprivilegien der besitzenden Klasse gesprengt, die Monarchie gestürzt, die demokratische Republik begründet. […] Die Geschichte der demokratischen Republik ist die Geschichte der Klassenkämpfe zwischen der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse um die Herrschaft in der Republik. In der demokratischen Republik beruht die politische Herrschaft der Bourgeoisie nicht mehr auf politischen Privilegien, sondern darauf, dass sie mittels ihrer wirtschaftlichen Macht, mittels der Macht der Tradition, mittels der Presse, der Schule, der Kirche die Mehrheit des Volkes unter ihrem geistigen Einfluss zu erhalten vermag. Gelingt es der sozialdemokratischen Arbeiterpartei, diesen Einfluss zu überwinden, die manuellen und geistigen Arbeiter in Stadt und Land zu vereinigen […], so gewinnt die sozialdemokratische Arbeiterpartei die Mehrheit des Volkes. Sie erobert durch die Entscheidung des allgemeinen Wahlrechtes die Staatsmacht. […]

Im Verlauf dieser Klassenkämpfe kann der Fall eintreten, dass die Bourgeoisie nicht mehr und die Arbeiterklasse noch nicht stark genug ist, allein die Republik zu beherrschen. […] 2. Die Bourgeoisie wird nicht freiwillig ihre Machtstellung räumen. Findet sie sich mit der von der Arbeiterklasse aufgezwungenen demokratischen Republik ab, solange sie die Republik zu beherrschen vermag, so wird sie versucht sein, die demokratische Republik zu stürzen, eine monarchistische oder faschistische Diktatur aufzurichten, sobald das allgemeine Wahlrecht die Staatsmacht der Arbeiterklasse zu überantworten droht oder schon überantwortet haben will. […] Die sozialdemokratische Arbeiterpartei muss daher die Arbeiter in ständiger organisierter geistiger und physischer Bereitschaft zur Verteidigung der Republik erhalten. […] Wenn es aber trotz allen diesen Anstrengungen der sozialdemokratischen Arbeiterpartei einer Gegenrevolution der Bourgeoisie gelänge, die Demokratie zu sprengen, dann könnte die Arbeiterklasse die Staatsmacht nur noch im Bürgerkrieg erobern. […]