Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

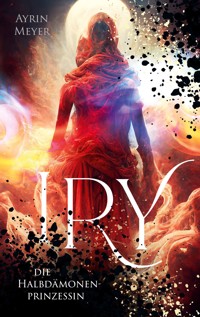

Die junge Iry lebt mit ihren Eltern und ihren treuen Freunden in einem abgelegenen Dorf. Sie führt ein glückliches Leben, auch wenn sie ihre Identität als Halbdämonin verstecken muss. Aber die Idylle ist nicht von Dauer. Es gelingt einem Dämonenjäger die Dorfbewohner gegen ihre Eltern aufzubringen und sie vor Irys Augen zu töten. In einem Ausbruch von Wut, Trauer und Verzweiflung verliert Iry die Kontrolle über ihre dämonischen Kräfte und löscht das Leben im gesamten Dorf aus. Auch wenn Schmerz und Schuldgefühle sie zu überwältigen drohen, schwört sie sich an den Verantwortlichen für den Tod ihrer Eltern zu rächen. Doch wird ihr das gelingen? Denn sie wird in einen seit Ewigkeiten herrschenden Krieg zwischen Dämonen und Menschen verwickelt, an dem die Götter selbst beteiligt sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel eins

Kapitel zwei

Kapitel drei

Kapitel vier

Kapitel fünf

Kapitel sechs

Kapitel sieben

Kapitel acht

Kapitel neun

Kapitel zehn

Kapitel elf

Kapitel zwölf

Kapitel dreizehn

Kapitel vierzehn

Kapitel fünfzehn

Kapitel sechzehn

Kapitel siebzehn

Kapitel achtzehn

Kapitel neunzehn

Nachwort

Kapitel eins

„Aira! Aira! Wo bist du, Aira?“

„Hier bin ich, Mama!“, rufe ich zurück.

Während ich warte, dass Mama kommt, wische ich mir den Schweiß von der Stirn und betrachte, was ich die letzte Stunde über geleistet habe.

„Da steckst du ja. Was machst du denn da Schönes?“

Ich zeige ihr die Holzfigur, die ich geschnitzt habe.

„Tada! Ein Wolf. Leider bin ich noch nicht ganz fertig, aber wenn ich so weit bin, will ich sie Papa schenken.“

Liebevoll streicht Mama durch mein Haar und ich genieße das warme Gefühl und die Geborgenheit, die von ihr ausgeht.

„Der ist dir wirklich gut gelungen, Aira. Vor allem das Gesicht sieht fast aus wie echt.“

Stolz richte ich mich auf. Wenn Mama mich lobt, dann meint sie es auch ernst. Ich habe es noch nie erlebt, dass sie mich gelobt hat, nur damit ich mich gut fühle. Im Gegenteil. Wenn mir etwas nicht gelungen ist, zögert sie nicht, es mir zu sagen. Aber ich würde es mir auch gar nicht anders wünschen. Wie könnte ich mich denn verbessern, wenn mir meine Fehler nicht aufgezeigt werden?

„Warum hast du mich gesucht, Mama? Soll ich bei der Arbeit helfen?“, frage ich sie.

„Oh nein, nein. Überhaupt nicht. Aber danke für den Gedanken. Deine Freunde sind da und haben nach dir gefragt.“

„Lilia und Artus?“

Aufgeregt springe ich auf. Es ist schon eine Weile her, dass wir etwas zusammen unternommen haben.

„Als hättest du so viele andere Freunde.“

„Mama!“

Verspielt streckt sie mir die Zunge raus.

„Jetzt los mit dir, ansonsten laufen sie dir auch noch davon.“

Ich antworte nur mit einem Schnauben, aber mache mich schon auf den Weg zur Haustür, als mich Mama noch einmal zurückhält.

Seufzend drehe ich mich zu ihr um.

„Was ist los?“

Ihr Gesicht ist auf einmal ganz streng und auch ihre Ausstrahlung hat sich deutlich verändert.

„Denk daran, dass du deine Fähigkeiten verborgen hältst. Versprich es mir.“

„Mama. Ich weiß. Seit ich mich erinnern kann, muss ich dir jedes Mal versprechen, dass ich meine Kräfte geheim halte, und ich habe mich jedes Mal daran gehalten. Daran wird sich nichts ändern. Ich verspreche es dir, Mama. Egal was passiert, ich werde sie nicht zeigen. Reicht das?“

„Tut mir leid, mein Schatz. Aber es ist nun einmal wirklich wichtig. Wenn nur irgendjemand die Wahrheit über dich wüsste, wäre unser Leben gefährdet. Also pass auf dich auf.“

„Ich weiß, ich weiß. Bis später, Mama.“

Ohne mich ein weiteres Mal umzudrehen, eile ich zur Tür, wo mich meine Freunde bereits erwarten.

„Iry!“, werde ich freudenstrahlend von Lilia begrüßt. Ohne auch nur eine Antwort abzuwarten, stürmt sie auf mich zu und drückt mich fest.

„Du erstickst mich noch“, protestiere ich.

„Tu nicht so. Du kannst es mit den Jungen aufnehmen, wie soll ich dich da ersticken?“

„Artus, hilf mir!“

Doch anstatt mich aus Lilias Umklammerung zu befreien, schließt er sich der Umarmung an. Seufzend gebe ich meinen Widerstand auf und erwidere die innige Berührung der beiden. Schließlich freue ich mich auch riesig, sie zu sehen. Nach ein paar Momenten trennen wir uns schließlich wieder voneinander.

„Übrigens, du bist spät. Wo warst du denn, dass deine Mutter so lange gebraucht hat, dich zu holen?“, fragt mich Artus.

„Ich war im Hinterzimmer, damit ich in aller Ruhe an einer Holzfigur für Papa arbeiten konnte.“

„Wie ich sehe, bist du immer noch das Papa Mädchen wie eh und je“, neckt er mich.

„Pff. Und du bist taktlos wie immer.“

„Natürlich. Ansonsten könnte ich ja nicht mit deiner Wildheit mithalten. Oder ist aus unserer Baumkönigin ein braves Mädchen geworden?“

„Ich glaube, dass eher die Sonne vom Himmel fällt, als dass Iry sich wie ein Mädchen benehmen würde“, mischt sich Lilia ein.

„Hey! Tu nicht so, als wärst du eine perfekte Lady! Und wer sagt, dass Mädchen nicht wild sein können?“

Und schon können wir alle ein Kichern nicht mehr zurückhalten. So sehr ich Papa und Mama liebe, ist es doch etwas anderes mit Freunden unterwegs zu sein und ich habe dieses Gefühl in der letzten Zeit wirklich vermisst. Auch wenn wir uns jedes Jahr eine Zeit lang nicht treffen können, da wir bei der Arbeit unserer Eltern helfen müssen.

„Wie lief es denn bei euch?“, frage ich die beiden, während wir beginnen, ziellos durch die Gegend zu ziehen.

„Puh. Meine Muskeln tun immer noch weh von dem ganzen Hammer schwingen. Und die Hitze war wirklich unerträglich. Manchmal wünschte ich mir wirklich, dass mein Vater nicht der Dorfschmied wäre“, antwortet Artus als Erster.

Danach spricht Lilia: „Ich habe im Verlauf der Wochen aufgegeben zu zählen, wie oft ich mir beim Nähen in die Finger gestochen habe. Ich habe schon so viele Dinge genäht, aber bei so vielen Stücken auf einmal und ohne Pause machen auch meine Finger schlapp.“

„Also so wie jedes Jahr“, fasse ich zusammen.

„Hrmm, du hast gut reden. Deine Familie muss nicht im Akkord arbeiten, damit alles für den Besuch der Handelskarawanen bereit ist. Ich wünschte einfach nur, dass sie öfters im Jahr vorbeischauen würden. Dann wäre die Arbeit besser aufgeteilt und nicht immer so auf einen Zeitraum konzentriert. Aber dafür ist unser Kaff wohl einfach zu abgeschieden. Wenn ich älter bin und das Geld dazu habe, werde ich definitiv in eine große Stadt ziehen. Ich bin mir sicher, dass das Leben dort viel einfacher ist. Ich werde die schönsten Kleider nähen und mir von dem verdienten Geld ein kleines Haus in guter Nachbarschaft kaufen. Dazu noch ein Diener, der mir die nervige Hausarbeit abnimmt.“

„Schwelgst du mal wieder in deinen Träumen, Lilia? Vielleicht schaffst du es ja in einer Stadt zu leben und eine kleine Wohnung zu haben, aber mit Sicherheit wirst du niemals einen Diener haben“, stichelt Artus.

„Warte es nur ab! Ich werde super reich werden und wenn du mal Hilfe brauchst, werde ich dir definitiv nicht helfen! Dummer Kürbis, du!“, erwidert sie.

„Kürbis? Der ist neu.“

„Siehst du? Im Gegensatz zu dir kann ich eben meinen Kopf benutzen.“

Ich kann mir das Lachen nicht mehr verkneifen und auch die anderen beiden stimmen nach einen kurzen Moment mit ein.

„Was ist mit dir, Iry? Deine Pläne sind immer noch die alten?“, will Artus wissen.

„Hmm. Ja, ich denke das sind sie. Ich liebe die Ruhe hier draußen. Überall sind Felder und Bäume, es ist, als ob man hier wirklich frei ist. Außerdem wisst ihr doch, dass ich nicht gerne unter vielen Menschen bin.“

Etwas, das auch mit meinem wahren Wesen zu tun hat. Schließlich könnte es sein, dass es unter vielen Menschen eine Person gibt, die die Wahrheit erkennen könnte. Aber auch so empfinde ich es als anstrengend, für längere Zeit unter vielen Leuten zu sein.

„Auch nicht, wenn ich dir anbieten würde, in meiner Villa zu leben?“, fragt Lilia.

„Villa? War es vorhin nicht noch etwas Kleineres? Aber nein, danke. Ich werde dich aber mit Sicherheit besuchen kommen“, antworte ich.

„Hmm. Schade. Aber du wirst mich dann ganz sicher ganz oft besuchen kommen?“

„Versprochen.“

„Yay! Auf dich ist immer Verlass, Iry!“

Und schon habe ich wieder meine Freundin um den Hals hängen.

Inzwischen sind wir auf einer Wiese, auf der ein einsamer Apfelbaum steht. Seine Früchte sind reif und rot, manche liegen bereits auf dem Boden. Wir bedienen uns und genießen gemeinsam die Gegend. Ich liebe diesen Ort. Hier herrscht wirklich absolute Ruhe, während man gleichzeitig dem Treiben der Dorfbewohner aus der Ferne zuschauen kann. Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seinen Platz. Es fühlt sich einfach richtig an. Gleichzeitig sind die Natur und ihre Freiheit allgegenwärtig. Natürlich ist es ein andauernder Kampf gegen ihre Wildheit, aber wir leben in ihrem Schoß und überleben nur dank ihrer Gaben.

Behutsam berühre ich die Rinde des Baumes. Er steht hier ganz allein, aber er gibt nicht nach. Stur und unbewegt trotzt er dem Schicksal. Allein, aber auch so stark. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch so stark wie dieser Baum sein werde. Aber auf die Einsamkeit, in der er lebt, kann ich gerne verzichten. Vielleicht ist er aber auch gar nicht so einsam, da ich ihn, wann immer ich kann, besuchen gehe. Oft mit meinen Freunden, aber wenn sie nicht können, komme ich auch allein hierher. So bedeutend ist dieser Ort für mich. Warum, kann ich nicht sagen. Aber irgendetwas zieht mich wieder und wieder hierher.

„Iry!“

Plötzlich werde ich aus meinen Gedanken gerissen und Artus steht hinter mir, eine Hand auf meiner Schulter.

„Eh, was?“

„Du warst wieder in deiner eigenen Welt. Alles in Ordnung mit dir?“

Leichte Sorge spiegelt sich in seinem Gesicht. Es ist nicht das erste Mal, dass er mich so erlebt hat, aber es scheint, als würde er sich nie daran gewöhnen können.

„Eh, ja, ja. Natürlich. Tut mir leid“, beeile ich mich, ihn zu beruhigen.

„Worüber hast du denn schon wieder nachgedacht?“, fragt Lilia.

Ich lasse meinen Blick ein weiteres Mal über die Gegend schweifen.

„Nur darüber, wie schön es hier doch ist. Und wie gerne ich mit euch zusammen bin.“

„Iry!“

„Wie oft willst du mich denn heute noch umarmen?“

„Am liebsten die ganze Zeit. Ich war so lange auf Iry Entzug. Was erwartest du von mir? Ich muss das alles nachholen.“

Ich weiß nicht, was gerade überwiegt. Die Erschöpfung aufgrund ihrer anstrengenden Art oder aber die Freude, dass ich ihr so wichtig bin.

„Iry?“, unterbricht Artus sie.

„Hmm?“

„Wie wäre es mit einem Wettkampf? Wer als erstes auf der Spitze des Baumes ist?“

Ich lasse meinen Blick zum Wipfel wandern.

„Bin dabei.“

Ich kann einem Wettbewerb im Klettern doch nicht widerstehen.

„Hey! Was ist mit mir? Ihr wisst genau, dass ich nicht gut im Klettern bin“, protestiert Lilia.

„Es ist ja nicht so, als würden wir weggehen. Außerdem brauchen wir dich als Schiedsrichterin“, versucht Artus sie zu beschwichtigen.

„Hmpf, na gut. Aber beeilt euch.“

Sie lässt von mir ab und Artus lächelt mir zu. Er hat mich vor ihr gerettet. Wir stellen uns vor dem Baum auf und warten beide gespannt auf Lilias Zeichen zum Start.

„Und los!“

Sofort greife ich den Ast, der über meinen Kopf hängt und ziehe mich daran hoch. In meinen Augenwinkeln sehe ich, dass Artus genau dasselbe an der anderen Seite des Baumes macht. Schnell springe ich an den nächsten Ast und schwinge mich darauf. Zwei weitere Male und ich bin so weit oben, wie die Äste noch mein Gewicht tragen können.

„Du bist einfach zu schnell“, gibt Artus sich etwas unter mir geschlagen.

Ich warte, bis er aufgeschlossen hat und gemeinsam schauen wir auf Lilia herab, die ungeduldig auf uns wartet.

Bevor wir uns wieder zu ihr begeben, flüstere ich Artus zu: „Als hättest du wirklich geglaubt, dass du gewinnen könntest. Ich habe dich schon durchschaut. Vielen Dank.“

Augenblicklich hellt sich sein Gesicht auf.

„Für dich doch immer. Du weißt doch, egal was ist, du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde dich immer beschützen.“

Ich boxe ihm gegen den Arm, so stark wie möglich, dass er gerade nicht das Gleichgewicht verliert.

„Hey!“

„Vielleicht solltest du erst versuchen, den Helden zu spielen, wenn du schneller als ich einen Baum hochkommst“, necke ich ihn.

„Warte es nur ab. Eines Tages werde ich es ganz sicher schaffen.“

„Sicher? Wie viele Wettkämpfe hatten wir schon?“

„Hmpf. Dann schlag du mich erstmal im Armdrücken.“

„Armdrücken? Das ist unfair. Du bist Schmied. Woher soll ich denn die Kraft dazu haben?“, protestiere ich.

„Und woher soll ich die Zeit haben, so viele Bäume wie du zu erklimmen?“, kontert er.

Nachdenklich lasse ich die Beine baumeln.

„Wie wäre es damit: Wenn du es schaffst, einen Baum schneller zu erklettern als ich, dann darfst du dir eine Sache von mir wünschen.“

„Eine Sache von dir wünschen? Was für eine Sache?“, will er wissen.

„Da musst du schon selbst darüber nachdenken. Das überlasse ich ganz und gar dir. Was auch immer es ist, ich werde es dir erfüllen.“

Ich sehe, wie er schlucken muss und sein Gesicht plötzlich rot wird. Habe ich gerade vielleicht etwas zu viel versprochen? Woran mag er gerade denken? Ach, es ist schon in Ordnung. Ich bin mir sicher, dass er sich niemals etwas von mir wünschen würde, dass ich nicht mögen würde. Ich vertraue ihm.

„Hey ihr Turteltauben! Wie lange wollt ihr mich noch warten lassen?“, schallt es von unten zu uns herauf.

„Bekommt unser armes Hündchen nicht genug Aufmerksamkeit?“, ruft Artus zurück. Doch Lilias Bemerkung scheint ihn verlegen gemacht zu haben, da er es vermeidet, mir in die Augen zu schauen.

„Selber Hund!“, kontert sie augenblicklich.

„Hah, so viel zu unserer Ruhe hier. Ich denke, wir sollten wieder zu ihr runter“, meint er zu mir.

„Hmm, du hast wohl recht. Aber wenn du willst, können wir ja auch mal hierher kommen, ohne dass Lilia dabei ist, wenn du unbedingt willst“, erwidere ich.

„Huh? Wie? Was?“

Vor Überraschung fällt er fast vom Baum. Ich kann gerade noch sein Arm greifen.

„Schhhh! Leise! Wenn du es nicht geheim hältst, wird Lilia dich nie aus den Augen lassen.“

Erneut muss er schlucken, woraufhin er den Kopf schüttelt. Aber dass er mit der Geste nicht meinen Vorschlag ablehnen will, sondern aus einem anderen Grund den Kopf geschüttelt hat, wird gleich darauf deutlich: „Liebend gerne. Wenn es für dich ok ist, natürlich. Ich will dich nicht stören.“

„Ach, du weißt doch. Lilia und du, ihr stört mich nie.“

Aus irgendeinem Grund scheint die Antwort etwas enttäuschend für ihn gewesen zu sein, aber es ist nicht das erste Mal, dass Artus auf eine Weise reagiert, die ich nicht verstehen kann. Ich weiß, dass es, noch bevor wir wieder auf den Boden sein werden, nicht mehr wichtig sein wird.

„Wurde ja auch Zeit. Ich dachte schon, ihr würdet den ganzen Tag da oben verbringen und hättet mich vollkommen vergessen“, empfängt uns Lilia.

„Ach, jetzt stell dich doch nicht so an, Lilia. Wir waren, wenn überhaupt, gerade mal fünf Minuten auf dem Baum. Außerdem, wie könnten wir dich jemals vergessen“, erwidere ich.

„Das stimmt. Du bist viel zu laut und aufdringlich, als dass man dich vergessen könnte“, neckt Artus unsere Freundin.

„Hey!“

Um ihn für seine Aussage zu bestrafen, läuft sie mit erhobener Faust auf ihn zu, doch lachend weicht er ihr aus, immer darauf bedacht, dass ich zwischen ihnen beiden stehe. Währenddessen hat er immer mindestens eine Hand auf meinen Schultern.

„Was bist du denn für ein Mann, wenn du dich hinter Iry versteckst?“, meint Lilia.

„Ein kluger Mann. Ich weiß, dass du niemals mit Iry in der Nähe zuschlagen würdest. Und ich hatte gerade erst ein Kletterwettrennen mit ihr, da muss ich mich doch nicht wieder anstrengen. Aber eigentlich ist es ja egal, da deine Schläge sowieso nur ein Streicheln sind.“

„Du!“

Sie drehen ein paar weitere Runden um mich herum und langsam wird mir wirklich schwindelig. Ich nehme an, ich muss die beiden bremsen, wenn sich meine Welt nicht vollständig drehen soll. Dafür drehe ich mich unter der Hand von Artus hindurch, sodass unsere Gesichter genau voreinander sind. Irritiert hält er inne und blickt mir in die Augen. Diese Chance nutze ich, um ihn gegen die Stirn zu schnippen.

„Au“, ruft er aus, während er sich die getroffene Stelle reibt.

Daraufhin wende ich mich zu Lilia und frage sie: „Reicht das, damit alles wieder gut ist?“

Für einen Moment legt sie den Kopf schief und scheint nachzudenken, dann springt sie mich wieder an und nimmt mich in ihre Arme.

„Ich lasse es ihm durchgehen. Aber dafür muss ich meinen Iry Speicher wieder auffüllen.“

„Vielen Dank auch, Artus“, lasse ich ihn an meiner Begeisterung teilhaben.

Ich werfe ihm einen vorwurfsvollen Blick zu und er weiß sich nicht anders zu behelfen, als verlegen zu lächeln. Hach, diese beiden. So anstrengend wie eh und je. Doch ich kann nicht leugnen, dass ich es vermisst habe. All meine Gedanken, dass ich meine wahre Identität verstecken muss, sind wie fortgeblasen. Ich kann einfach Iry sein, die Freundin dieser beiden Chaoten.

Die nächsten Stunden verbringen wir damit, unter dem Baum zu sitzen und uns mehr von den vergangenen Wochen zu erzählen, immer wieder unterbrochen von Lilias Träumen von einem besseren Leben in einer großen Stadt. Natürlich kann Artus seine Niederlage nicht einfach auf sich sitzen lassen und fordert mich zum Armdrücken heraus. Und selbstverständlich kann ich seine Herausforderung nicht ablehnen. Schließlich gebe ich mich niemals kampflos geschlagen. Doch so sehr ich ihm auch einen Kampf liefere, gegen seine vom Schmieden gestählten Muskeln habe ich keine Chance. Aber eines Tages werde ich ihn ganz sicher schlagen. Ich muss nur noch stärker werden.

Plötzlich kommt Lilia auf die Idee, dass wir Fangen spielen können und es dauert nicht lange, bis wir kichernd und lachend über die Felder laufen und schließlich in einem Knäul über den Boden rollen. Erschöpft und nach Atem ringend, bleiben wir schließlich liegen, während wir gemeinsam die vorbeiziehenden Wolken im Himmel beobachten.

„Hey! Sieht die nicht aus wie ein Schiff?“, meint Lilia.

„Ein Schiff? Warum hältst du denn jetzt nach einem Schiff Ausschau? Ich dachte du wolltest in eine Stadt ziehen?“, stichelt Artus.

„Blödmann!“

„Übrigens, sieht die nicht wie ein Kaninchen aus?“

Artus zeigt bereits auf die nächste Wolke.

„Stimmt, du hast recht“, gebe ich zu.

„Aye, wie süß“, stimmt auch Lilia ein.

„Hmm. Irgendwie bekomme ich Hunger, wenn ich das so sehe. Allein die Vorstellung, wie das saftige Fleisch in meinem Mund zergeht. Mhm.“

„Artus! Du kannst auch nur an Essen denken, oder?“, wirft Lilia ihm augenblicklich vor, doch ich kann ein Lachen nicht zurückhalten. Das Kaninchen ist wirklich süß, aber gegen eine gute Mahlzeit hätte ich jetzt auch nichts einzuwenden. Artus zwinkert mir wissend zu.

„Was siehst du, Iry?“, will Lilia wissen.

Hmm. Was sehe ich? Natürlich will sie nicht, dass ich jetzt einfach die erstbeste Wolke wähle, sondern dass ich mir wirklich um das, was ich sage Gedanken mache. So laut und aufdringlich, wie sie auch immer ist, sie macht sich andauernd Sorgen um Artus` und mein Wohlbefinden. Ich glaube, wenn ich jetzt sage, dass mich die eine Wolke an einen Totenschädel erinnert, ohne dass ich irgendwelche Zweitgedanken habe, dann könnte Artus noch einen Spaß daraus machen, aber ich würde Lilia vermutlich nicht mehr den Rest des Tages losbekommen und sie würde mit Sicherheit nicht gut schlafen. Durch mein längeres Schweigen steigt die Spannung unweigerlich an und ich spüre den Druck, keine falsche Antwort zu liefern. Ach, was soll es. Das ist vermutlich immer noch der beste Weg.

„Also mich erinnert die eine Wolke da an eine große und leckere Fleischkeule.“

Schweigen. Und dann bricht Artus in Gelächter aus, während Lilia sich ungläubig die Augen reibt, bevor sie sich geschlagen gibt: „Ich nehme an, es ist schon so spät, dass man Hunger bekommen könnte.“

„Wie wäre es, wenn ihr bei mir vorbeikommt zum Essen?“, frage ich in die Runde.

„Bist du dir sicher? Wir wollen nicht stören und deine Eltern wissen doch überhaupt nicht Bescheid“, ist sich Lilia noch unsicher, während Artus mit einem „Gerne!“ sofort annimmt.

„Ich bin mir sicher, dass meine Mutter schon damit rechnet, dass ich euch einlade, es ist ja nicht das erste Mal, dass ihr bei uns esst. Außerdem haben wir uns so lange nicht gesehen. Vermutlich werde ich mir eher einen Vortrag anhören müssen, wenn ich euch nicht mitbringe, als dass sie sich darüber beschwert, dass sie mehr kochen muss.“

„Ja, doch, das klingt nach deiner Mutter“, stimmt Artus zu.

„Na gut“, lässt sich auch Lilia auf das Angebot ein.

„Super! Dann lasst uns gleich aufbrechen, bevor sich unsere edle Lady es sich anders überlegt.“

Während er das sagt, springt Artus auf, nur um mir direkt seine Hand anzubieten. Ich lasse mich darauf ein, damit er zufrieden ist und lasse mich von ihm hochziehen. Lilia hingegen bleibt liegen und erst als Artus und ich sie gemeinsam hochziehen, setzt auch sie sich in Bewegung.

Kapitel zwei

Auf dem Weg zurück in das Dorf werden wir immer wieder von den auf den Feldern arbeitenden Bauern aufgehalten. Weil unsere Familien relativ bekannt sind, begrüßen sie uns. Manche von ihnen stecken uns auch eine Kleinigkeit zu, wie zum Beispiel einen Apfel. Als hätten wir vorhin nicht schon genug Äpfel gegessen. Schließlich erreichen wir die ersten Häuser des Dorfes. Im Zentrum erblicke ich auf einmal eine bekannte Gestalt. Wenn man das Zentrum überhaupt Zentrum nennen kann, da es einfach nur ein etwas größerer Platz mit einem Brunnen in der Mitte ist. Das Haus des Dorfältesten und seiner Familie befindet sich direkt in der Nähe, aber das war es auch schon. Schließlich haben wir hier nichts, was ein wirkliches Zentrum ausmachen würde.

„Papa!“, rufe ich und werfe mich ihm entgegen.

„Vorsichtig, meine Kleine. Du wirfst mich noch um“, sagt er, lacht aber kräftig und legt seine große und warme Hand auf meinen Kopf, während er mit der anderen versucht, das Bündel an Ästen, das er transportiert, zu balancieren.

„Ich bin nicht klein!“, beschwere ich mich bei ihm.

„Nicht? Hmm. Dann muss ich wohl nochmal genauer hinschauen.“

Ein Moment Pause.

„Doch, du bist klein.“

„Papa!“

„Hat unsere Baumkönigin also ihren Meister gefunden?“, mischt sich auch Artus ein.

„Hmpf!“

Alle machen sich einen Spaß auf meine Kosten.

„Habt ihr drei wieder euer Unwesen getrieben?“, fragt Papa uns.

„Wir haben nur etwas beim einsamen Apfelbaum gespielt. Artus und Iry konnten natürlich wieder nicht anders und haben sich in verschiedenen Wettkämpfen gemessen“, erklärt Lilia.

Für einen Moment meine ich einen düsteren Ausdruck auf Papas Gesicht zu sehen, als sie den Apfelbaum erwähnt hat, aber nicht einmal eine Sekunde später ist er wieder verschwunden. Habe ich mich geirrt? Aber irgendwie wäre es passend. Papa hat schon immer etwas merkwürdig reagiert, wenn die Sprache auf den Apfelbaum kam.

„Und wohin zieht es euch jetzt?“, setzt Papa fort.

„Ich habe Lilia und Artus zu uns zum Essen eingeladen, da wir uns so lange nicht gesehen haben. Mama weiß, dass ich mit ihnen unterwegs bin, also wird sie sicherlich auch schon daran gedacht haben, etwas für Gäste vorzubereiten.“

Papa lässt sein wohlklingendes Lachen ertönen und streichelt meinen Kopf.

„So wie ich deine Mama kenne, hast du auf jeden Fall recht. Dann geht ihr drei doch schon einmal vor. Sag Mama bitte, dass ich die Äste noch kurz abliefern werde und…“

Bevor er seinen Satz zu einem Ende bringen kann, wird er von einem etwas älteren Mann unterbrochen.

„Raj! Da bist du ja. Ich habe dich bereits überall gesucht!“

Der ältere Mann mit grauen Haaren kommt auf uns zu.

„Werter Dorfältester. Wie kann ich Ihnen helfen?“, reagiert Papa entsprechend dem Stand seines Gegenübers.

„Raj, lass doch die Formalitäten. Wir kennen uns schon so lange und du hast mir und dem ganzen Dorf schon so oft ausgeholfen. Wie oft soll ich dir da noch sagen, dass da Formalitäten nicht notwendig sind.“

Tatsächlich wirkt es auch von außen so, als wäre nicht der Dorfälteste, sondern Papa die Person mit höherem Stand. Eine etwas gebeugte Haltung gegenüber einer stolzen und kräftigen. Unruhige Hände auf der einen Seite, einen Körper, der absolut unter Kontrolle seines Besitzers steht auf der anderen. Eine schwache Ausstrahlung hier und dort die meines Papas, die jeden in seinen Bann schlagen könnte. Papa wäre mit Sicherheit ein geborener Anführer. Dieser Gedanke kommt mir augenblicklich in den Sinn. Doch schnell zerstreue ich ihn wieder. Papa will mit Mama und mir einfach hier in Frieden leben. Er muss niemanden anführen.

„Also was gibt es, Aage?“, fragt Papa.

„Wenn ich einen Moment deiner Zeit beanspruchen könnte, hätte ich etwas mit dir zu besprechen.“

„Hmm, na gut. Aira, nimm doch deine beiden Freunde und geht schon einmal vor und sag Mama Bescheid, dass ich da bin, so schnell ich kann. In Ordnung?“

„Ok, Papa“, antworte ich pflichtbewusst.

„Kommt!“, fordere ich die anderen beiden auf.

Wir sind bereits ein paar Schritte gegangen, da fällt mir auf, dass ich noch einen Apfel habe, den die Bauern uns vorhin geschenkt haben. Mit Sicherheit kann Papa für den Heimweg die Erfrischung gut gebrauchen. Außerdem, wenn ich noch mehr Äpfel essen sollte, dann wird mir mit Sicherheit schlecht. Mit Schwung drehe ich mich um und will nach Papa rufen. Doch die Worte bleiben in meiner Kehle stecken und vor Schreck lasse ich den Apfel in meiner Hand zu Boden fallen.

„Papa?“

Es ist nur ein leises Krächzen, das ertönt, während die Beine unter mir nachgeben und ich auf die Knie falle. Nein! Nein! Nein! Das kann nicht sein! Meine Augen müssen mir einen Streich spielen! Es kann nicht anders sein! Niemals kann das, was ich sehe, die Realität sein! Nein! Es kann nicht sein! Es darf nicht sein! Papa!

Lilia und Artus, die inzwischen bemerkt haben, dass etwas nicht stimmt, drehen sich auch um, doch auch sie erstarren aufgrund des Anblicks der sich vor uns abspielenden Szene.

Papa torkelt überrascht ein paar Schritte zurück, während der Bund Äste raschelnd zu Boden geht. Tief in seiner Brust steckt eine Klinge, an der sein Blut entlangfließt und tropfend seinen Weg zum Boden sucht.

Warum? Warum wollen mir meine Beine nicht gehorchen? Warum bekomme ich keinen Ton heraus? Vor Schmerzen stöhnend, geht Papa zu Boden, während der Dorfälteste selbst darüber bestürzt zu sein scheint, was er gerade getan hat. Wieso? Warum? Warum hast du Papa das angetan? Was soll das?

Doch keiner dieser Gedanken ist in der Lage nach außen zu dringen. Sie alle sind in mir gefangen und zerreißen mich von innen.

Papa war doch immer so gut zu allen. Er hat das Dorf vor wilden Tieren beschützt. Selbst als mal Banditen uns überfallen wollten, hat er für uns alle gekämpft und sein Leben auf das Spiel gesetzt. Er war immer für alle da, die seine Hilfe gebraucht haben. Also wieso? Warum hast du das getan, Dorfältester? Nein! Das alles ist jetzt egal! Wir müssen Papa helfen! Er muss schnell versorgt werden und seine Wunde muss gepflegt werden!

Immer mehr Menschen kommen aus ihren Häusern und betrachten das Geschehen. Warum tut niemand etwas? Warum hilft niemand Papa? Warum stehen sie alle nur da und schauen zu, wie das Blut seinen Körper verlässt und sein Leben erlischt? Warum versagt mein Körper und lässt mich nicht zu ihm?

„Gute Arbeit, Dorfältester. Mich hätte er mit Sicherheit niemals so nahe an ihn herangelassen. Nur bei Ihnen hat er seine Deckung heruntergelassen. Wirklich gute Arbeit.“

Auf einmal ist ein Mann zu dem älteren gestoßen. Er trägt einen dunklen, edlen Umhang und ein Schwert an seiner Seite. Die Ausstrahlung die er hat, würde mich zum Würgen bringen, wenn mein Körper auch nur zu irgendeiner Bewegung fähig wäre. Doch ich bin wie erfroren.

Plötzlich erhebt er seine Stimme, damit ihn alle verstehen können: „Ehrenwerte Dorfbewohner, fürchtet euch nicht! Ich bin Edwin, ein Dämonenjäger der oberen Klasse! Und diese elende Kreatur, die sich im Staub windet, ist ein Dämon, der sich im Mantel eines Menschen versteckt hat! Er hat sich unter euch gemischt und seine wahre Identität verborgen! Wer weiß, wie viel Unheil er schon angerichtet hat? Doch seid beruhigt! Jetzt, da ich hier bin, wird alles ein gutes Ende finden! Ich werde verhindern, dass dieses Monster weiter sein Unwesen treiben kann!“

Gemurmel wird immer lauter, doch sobald Edwin ein weiteres Mal spricht, verstummt es augenblicklich und jede seiner Bewegungen wird genauestens verfolgt.

„Glaubt ihr nicht, dass es sich bei dieser Kreatur um einen Dämonen handelt? Wie ich sehe, muss er euch schon sehr lange sehr gut getäuscht haben. Doch seht! Das ist der Beweis!“

Der Mann greift Papa mit einer Hand in die Haare und zieht ihn daran hoch. Die andere legt er auf den Griff seiner Klinge. Währenddessen rezitiert er mir unbekannte Worte. Ein Leuchten erscheint und auf einmal dringen zwei dunkle Flügel aus Papas Rücken durch seine Kleidung. Doch so plötzlich wie sie erschienen, so schnell fallen sie kraftlos zu Boden. Aber es reicht, um die Dorfbewohner umzustimmen. Augenblicklich verwandelt sich die Menge in einen rasenden Mob, der über meinen Vater herfallen will. Fast trampeln sie mich dabei über den Haufen, doch Lilia und Artus ziehen mich gerade so noch zur Seite.

„Geduld, meine Lieben! Ihr werdet euch schon bald an dem Monster für seine Täuschung rächen können! Doch bringt zuerst alle Dorfbewohner hierher! Egal wie alt! Sei es Kind oder Greis! Selbst die Babys! Ich werde alle prüfen, um sicher zu gehen, dass ihr nicht unter dem Bann und der Manipulation des Dämonen steht! Aber sorgt euch nicht! Selbst wenn dem so sein sollte, werde ich euch von dem bösen Zauber befreien! Also zögert nicht! Wir müssen uns beeilen! Bringt alle hierher!“, brüllt Edwin über den Platz.

Ich kann nicht sagen, wie lange es gedauert hat, bis alle auf dem Platz versammelt sind. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, aber da ich mich so distanziert von dieser Welt fühle, können es auch nur wenige Momente gewesen sein. Auch Lilia, Artus und ich wurden in den Kreis, der um Papa gebildet wurde, gezerrt. Nur Mama kann ich noch nicht erblicken. Papa liegt am Boden, schal atmend und nicht in der Lage, irgendetwas zu unternehmen.

Edwin reißt irgendeinen Mann aus der Masse und drückt ihm einen Dolch, ähnlich der Klinge, die bereits in Papa steckt, in die Hand.

„Ehrenwerte Dorfbewohner! Die Zeit ist gekommen, um eure Reinheit zu beweisen und eure Rache auszuüben! Dieser Mann hat euch getäuscht und hintergangen! Im Grunde ist er gar kein Mann! Er ist ein Dämon! Ein Monster!“

Blutdürstiges Gebrüll ertönt aus der Meute.

Warum? Was passiert hier? Papa war immer für euch da! Womit hat er diesen Zorn verdient? Er hat euch nichts getan! Das ist nicht gerecht!

„Das Einzige, was ihr nun tun müsst, ist, mit diesem Dolch auf den Körper dieser elenden Kreatur einzustechen! Seid ihr ohne Probleme in der Lage dazu, seid ihr frei vom Zauber des Dämonen! Doch seid ihr nicht dazu fähig, wird eure Besessenheit offenbar und ich bin in der Lage euch zu helfen! Und nun, seht zu!“

Edwin weist den Mann an, auf Papa einzustechen. Dieser schluckt kurz und zögert, aber angefeuert durch die Menschen um ihn herum, sticht er in Papas Brust.

Nein! Papa! Tut das nicht! Lasst ihn in Ruhe! Bitte! Papa! Verschont ihn!

Doch Edwin lässt nicht ab. Stolz klopft er auf die Schultern des Mannes, der Papa verletzt hat. Dann nimmt er ihm sacht die Waffe aus der Hand.

„Sehr gut! Genau so! Und nun tretet alle nacheiner vor! Bitte verzeiht, aber wir kommen nicht darum rum, dass sich jeder hieran beteiligen muss. Egal ob Frau oder Mann, ob erwachsen oder Kind, ob Greis oder Neugeborenes. Wer die Klinge nicht selbst führen kann, bekommt Unterstützung. Aber das ist der einzige Weg. Ein Mensch, der unter dem Bann eines Dämonen steht, kann nämlich seinem Herrn keinen Schaden zufügen. Es ist, als ob sich eine unsichtbare Wand zwischen ihm und dem Monster entstehen würde. Ich kann verstehen, dass manche von euch zögern, schließlich müsst ihr ein Wesen verletzen, mit dem ihr über viele Jahre zusammen gelebt habt und mit dem ihr vermeintlich vertraut geworden seid. Doch ich kann euch beruhigen! Es war alles nur eine Farce! Eine Lüge! Außerdem kann diese Kreatur gar nicht als eine Person angesehen werden! Sie ist nichts als ein monströses Ungeheuer! Denkt an eure Kinder, eure Familie, eure Freunde und Nachbarn! Denk an eure Zukunft! All das ist gefährdet, wenn ihr jetzt nicht handelt! Es bedarf nicht mehr als ein Stoß mit dieser Waffe auf ein Wesen, dass niedriger als das niedrigste aller Tiere steht! Beweist eure Menschlichkeit!“

Wie Fanatiker lassen sich die Leute von Edwins Rede mitreißen. Meine Freunde versuchen verzweifelt, mich wieder auf die Beine zu ziehen und mit mir zuzusprechen, doch es hat keinen Zweck. Ich kann mich nicht regen. Ich bin in mir selbst gefangen und zur Untätigkeit verdammt. Ich muss zusehen, wie einer nach dem anderen die Klinge in Papas Leib treibt. Jedes Mal spritzt Blut empor und färbt die Kleidung der Menschen. Manche sind zaghaft, manche sind geradezu euphorisch, doch sie alle gehorchen, angetrieben durch Edwin und den Druck der Masse, die den Worten des fremden Mannes verfallen ist. Doch ich verstehe nicht. Ich dachte, wir alle kennen einander. Die Bauern, die Lilia, Artus und mir immer Äpfel geschenkt haben. Die alte Frau von nebenan, die bei ihren Besorgungen immer Hilfe von Papa bekommen hat. Es spielt keine Rolle, welche Vergangenheit sie mit uns hatten. Jetzt sind sie nur drauf und dran, Papa zu ermorden.

Bitte stoppt! Es ist noch nicht zu spät! Noch lebt Papa, dank seiner Kräfte! Aber auch er wird an sein Limit kommen!

Aber niemand schreitet ein. Im Gegenteil. Selbst Artus und Lilia, die die ganze Zeit über an meiner Seite waren und versucht haben, mir zu helfen, werden von ihren Eltern gepackt und vor Papa gezwungen. Sie weigern sich, ihn zu verletzen. Sie sind die Einzigen, die nicht Edwins Predigten anheimgefallen sind. Jedoch lässt dieser keinen Widerstand zu. Er drückt erst Artus und dann Lilia die Waffe in die Hand und führt dann selbst den Arm mit der Klinge, sodass sie in Papas Körper dringt. Augenblicklich brechen meine Freunde unter Tränen zusammen. Doch ich höre, wie ihre Eltern ihnen sagen: „Was für ein Glück! Ihr habt so viel Zeit mit ihm verbracht, dass wir schon das Schlimmste befürchtet haben! Hoch leben die Götter! Und weint jetzt nicht, es war nur für euer Bestes! Ihr werdet verstehen, wenn ihr älter geworden seid.“

Was sollen sie verstehen? Dass der Vater ihrer Freundin vor ihren Augen und mit ihrer Mithilfe massakriert wurde? Wenn ich nur könnte und wenn meine Sorge um Papa und mein Unverständnis nicht überwiegen würden, würde ich in Gelächter ausbrechen. So absurd ist diese ganze Situation.

Plötzlich wird der Ring aufgebrochen und eine Frau wird in der Mitte zu Boden geworfen. Augenblicklich erkenne ich Mama. Nein! Was macht sie hier? Nein, warte. Vielleicht kann sie alle überzeugen, dass dieser Irrsinn sein Ende finden muss.

Ein grobschlächtiger Mann tritt neben Mama. Es ist einer der Holzfäller, der sich nie mit Papa vertragen wollte. Geringschätzig schaut er auf Mama herab und auch mir wirft er finstere Blicke zu.

„Das ist das Weib, das mit dem Dämonen zusammen gelebt hat. Und wenn es keine Lüge war, hat er zusammen mit ihr auch das Balg dort drüben gezeugt.“

Bei seinen letzten Worten zeigt er auf mich und sofort liegt auch Edwins Aufmerksamkeit auf mir.

„Ein Kind? Er hat ein Kind mit einem Menschen? Hat er wirklich gewagt, unser reines menschliches Blut mit seinem abscheulichen zu vermischen?“

Alle Augen starren mich an, als könnten sie mich mit ihren Blicken durchbohren.

Warum? Warum? Warum? Warum? Warum?

„Lasst meine Tochter in Ruhe! Sie hat nichts damit zu tun!“, kreischt Mama und schon bin ich wie vergessen. Edwin geht in die Knie und greift ihr gewaltsam in die Haare, um ihren Kopf zu heben.

„Du bist also die Frau dieser Kreatur? Hast du denn keinen Anstand? Keine Würde? Es wäre besser gewesen, wenn du dich Tieren hingegeben hättest, als dich auf einen Dämonen einzulassen. Wie kannst du auch nur ansatzweise als ein Mensch auf die Idee kommen, einer dieser Monster, deren einziges Ziel unsere Ausrottung und deren einziges Vergnügen unser Leid ist, nahe zu kommen? Weißt du, wie gerne sie uns Menschen abschlachten? Weißt du, wie viele Leben sie auf dem Gewissen haben? Weißt du, was sie mit Frauen und Kindern machen? Weißt du, wie viele Königreiche sie zu Fall gebracht haben? Sie sind das Böse! Sie sind unser Untergang, wenn wir uns nicht zur Wehr setzen! Sprecht, Dorfbewohner! Entspricht es der Wahrheit, dass dieses Mädchen das Kind dieser Frau und dieser Kreatur ist? Denn wenn dem so ist, dann hat sie die Menschheit verraten und alle Hoffnung ist für sie verloren!“

Schweigen legt sich über den Platz. Vereinzelt ist Gemurmel zu hören, doch niemand spricht. Bis sich der Mann meldet, der als erstes eine Klinge in Papas Leib gerammt hat.

„Es ist die Wahrheit. Ich war bei ihrer Geburt anwesend. Dann habe ich mich damals auch nicht geirrt, wenn ich genauer darüber nachdenke. Alles ergibt Sinn.“

„Was meint Ihr, Dorfältester?“, fragt Edwin nach.

„Als das Mädchen zur Welt kam, meinte ich eine merkwürdige Augenfarbe wahrgenommen zu haben. Doch es war nur für einen kurzen Moment und dann waren sie ganz gewöhnlich. Aber es muss der Dämon gewesen sein, der mich getäuscht hat und ihre wahre Augenfarbe verborgen hat! Ohne Zweifel ist das Kind seins!“

Augenblicklich bricht ein Tumult aus, ein paar Hände greifen mich und schleudern nun auch mich in die Mitte des Platzes, sodass ich nur noch wenige Meter von Papa und Mama entfernt bin. Dumpf schlage ich auf und bleibe liegen.

„Aira!“, ruft Mama, während sie die Hand nach mir ausstreckt. Aber auch jetzt bin ich zu keiner Regung fähig.

Edwin wirft Mama zur Seite und mit einem schnellen Hieb des Schwertes, das bis gerade noch an seiner Seite hing, beendet er Papas Leben.

„Nein!“

Mamas Kreischen ist mit Sicherheit weit über das Dorf hinaus zu hören.

Aber ich? In mir regt sich nichts. Warum ist da nichts in meinem Inneren? Ich verstehe nicht. Wie kann ich nicht auf Papas Tod reagieren?

Nachdem Edwin sich versichert hat, dass Papa auch wirklich tot ist, geht er zu Mama und zwingt sie auf die Knie.

„Möge deiner Seele Vergebung zuteil werden. Auch wenn sie es nicht verdient hat.“

Mit diesen Worten stößt er sein Schwert durch Mamas Brust. Sie hustet Blut, während ansonsten erneut absolute Stille den Platz ergreift. Sie ist nur noch in der Lage gurgelnde Geräusche von sich zu geben, doch die Blicke die sie mir und Papa zuwirft, sind voller Liebe, aber auch endloser Trauer. Und dann weicht das Leben auch aus ihr.

Knack. Ah, ich verstehe. Deswegen habe ich bei Papa nichts gefühlt. Ich bin kaputt. Ich bin gebrochen. Die Aira, die es bisher gegeben hat, ist gemeinsam mit ihren Eltern gestorben. Ein letztes Mal erscheinen mir die Bilder von unseren glücklichsten Zeiten und dann sind auch sie vergangen. Es ist alles fort. Alles zunichte gemacht worden. Alles nur wegen diesem einen Mann. Nein. Das ist es nicht. Der Dorfälteste trägt genauso die Schuld daran. Er ist es, der Papa die Klinge als Erstes in den Leib gerammt hat. Sie alle, die hier um mich stehen, tragen Schuld. Sie alle haben Papa verletzt. Sie alle haben ihn zum Tod verurteilt, obwohl er immer für sie da war. Er hat ihnen so viel geschenkt und das ist ihr Dank dafür? Sie haben so viel Güte von ihm gar nicht verdient!

Edwin baut sich vor mir auf, das Schwert hoch in den Himmel ragend.

„Möge das Übel sein Ende finden!“

Eine kraftvolle Energie rauscht durch meinen Körper und reißt mich mit sich mit. Die Klinge fährt auf mich herab, doch sie ist so langsam. Ich habe die Zeit, in aller Ruhe aufzustehen und einen Schritt zur Seite zu machen und noch immer hat das Schwert nicht die Stelle berührt, an der ich mich gerade noch befunden habe. Endlich wird die Erde aufgerissen und das Vergnügen, das sich gerade noch in Edwins Gesicht gespiegelt hat, macht Verwirrung Platz.

„Was? Wie?“

„Ihr! Ihr alle habt den Preis zu zahlen!“, knurre ich.

Instinktiv weicht Edwin ein paar Schritte zurück, während erste angsterfüllte Laute aus der Menge ertönen.

„Scheiße! Scheiße! Das kann nicht sein! Ich dachte, es wäre nur ein einfacher höherer Dämon!“

Panisch wühlt der Mörder meiner Eltern in einer Tasche und holt ein Flakon hervor. In einem Zug kippt er es herunter. Ich spüre, wie sich in ihm eine Energie ausbreitet, doch es ist mir egal. Die Wut in meinen Adern ist allmächtig und ich merke, wie sich ein langes und spitzes Horn an meiner Stirn bildet. Genau wie bei Papa dringt etwas aus meinem Rücken heraus, doch im Gegensatz zu ihm, ist es nur ein einzelner Flügel. Dafür schwingt er kraftvoll auf. Meine Nägel werden länger und ähneln Krallen und meine Haare und Augen nehmen ihre natürliche blutrote Farbe an. Mama und Papa wollten immer, dass ich mein wahres Ich verborgen halte. Sie wollten mich beschützen. Doch sie sind nicht mehr da. Warum sollte ich mich dann noch an das halten, was sie zu mir gesagt haben? Sie können mich nicht mehr beschützen. Die Leute hier haben uns unsere Zukunft geraubt. Also werde ich das Gleiche tun. Inzwischen sind die Herzen der Menschen um uns herum mit absoluter Furcht erfüllt. Einige schreien angsterfüllt und ergreifen die Flucht, andere deuten auf mich und bekommen nur ein einzelnes Wort gestammelt: „Dämon“.

Und das sind die Leute, mit denen ich mein ganzes Leben verbracht habe. Mit denen ich so viele Erfahrungen und Erinnerungen gemacht habe. Sie alle vermischen sich in meinen Augen zu einer dunklen Masse, die nichts außer Furcht und Hass kennt. Nichts ist mehr unterscheidbar, bis auf den einen Mann, der seine Klinge gegen meine Eltern geführt hat. Es kann alles zugrunde gehen! Niemand wird verschont!

Edwin springt auf mich zu, dieses Mal viel schneller als zuvor. Doch mit einem Satz zur Seite kann ich ihn erneut ausweichen. Er rezitiert wieder irgendwelche komischen Worte und hüllt seine Klinge in Licht. Es tut weh, sie anzuschauen, aber ich kann es ertragen, wenn ich sie nicht direkt betrachte. Aber warte. Das Schwert ist zu hell? Dann muss ich es einfach verdunkeln. Und dafür brauche ich einfach nur Blut. Ich springe in den Kreis derer, die noch nicht die Flucht ergriffen haben und reiße der erstbesten Person mit meinen Klauen die Kehle auf. Augenblicklich spritzt die rote Flüssigkeit hervor und nun rennen auch die Verbliebenden weg. Doch es gibt kein Entkommen. Ich bin so viel schneller als sie und einer nach dem anderen fälle ich sie. Schließlich habe ich genug erlegt und ich lecke mir das Blut von meinen Fingern. Ah, der Geschmack ist geradezu berauschend, fast könnte ich danach süchtig werden. Je mehr ich zu mir nehme, desto mächtiger fühle ich mich. Ich richte meine Arme gen Himmel und breite meinen Flügel aus. Rote Blitze zucken nach oben und augenblicklich wird der Himmel pechschwarz. Die Sonne, die gerade eben noch hell auf uns herab geschienen hat, verliert an Strahlkraft und nimmt dieselbe Farbe wie meine Augen an. Blutdürstig und erwartungsvoll starre ich Edwin entgegen, der bisher vergeblich versucht hat, mir hinterherzukommen. Entsetzen zeichnet sich auf seinem Gesicht ab, die Arme, die sein Schwert halten zittern und seine Stimme versagt fast, während er stottert: „B-Blutnacht“.

Mit langsamen Schritten gehe ich auf ihn zu. Er weicht zurück, trotzdem nähere ich mich ihm immer weiter. Schließlich stehe ich direkt vor ihm. Er scheint noch einmal seinen verbliebenen Mut zu sammeln, denn er schwingt nach mir. Doch sein Angriff ist so schwach und unbeholfen, dass ich ihm vermutlich sogar ohne meine Kräfte ausweichen könnte. Ich mache einen Schritt zu seiner Seite und mit meinen Krallen durchbohre ich Haut, Muskeln, Sehnen und Knochen seines schwachen Arms. Schmerzerfüllt heult er auf, doch erneut versucht er einen Treffer auf mir zu landen. Mit nur einem Arm geführt wirkt sein Schwert noch langsamer als zuvor und ich stoppe die Klinge mit einer meiner Krallen.

„Das kann nicht sein! Das ist unmöglich! Das Schwert hat den Segen des Lichts! Das kann keine Blutnacht sein! Nein! Nein! Das kann einfach nicht sein!“

Ich habe keine Ahnung, warum er so rumschreit und wirr spricht, doch es interessiert mich nicht. Ich springe an seinem Schwert vorbei und ramme meine Klauen in seinen Leib, genau wie es der Dorfälteste mit Papa gemacht hat. Die Waffe fällt Edwin aus der Hand, während er heulend zu Boden geht.

„Warum? Warum musste Papa sterben? Was hat er euch je getan? Und Mama? Warum habt ihr uns nicht einfach in Ruhe gelassen? Warum musstet ihr mir alles nehmen? Los! Antworte!“, frage ich furios den Mann in meinem Griff.

Hustend und Blut spuckend antwortet er:“ Weil ihr Dämonen seid! Was sonst? Dein Vater war eine Gefahr für die Menschheit, genau wie du es bist. Ich hoffe der Tag wird bald kommen, an dem dich eine Klinge durchbohrt, wodurch die Menschheit einen Schritt näher an ihrem Frieden sein wird!“

Ich habe genug gehört. Es ist alles nur Schwachsinn. Es ergibt alles keinen Sinn. Frieden? Ist das nicht genau das, was ihr mir genommen habt? Eine Gefahr? Seid ihr nicht die Einzigen hier, die Leben gefährdet und sogar genommen haben? Mit einer schnellen Bewegung schneide ich ihm die Kehle durch und nach ein paar gurgelnden Momenten verstummt er endgültig. Doch ich bin noch nicht fertig. Das Blut in mir brennt, der Zorn ist übermächtig. Sie alle, jede und jeder Einzelne hat den Preis zu zahlen. Es gibt keine Gnade. Für niemanden. Ich werde oder eher ich kann nicht aufhören, bis ich alles Blut vergossen habe, dass dieser Ort zu bieten hat. Und dann verliere ich mich in meinem Rausch.

Ich komme erst wieder zu mir, als ich über den Leichen aller Dorfbewohner throne. Ihr Blut hat inzwischen einen kleinen Teich gebildet. Die dunkelrote Sonne hüllt alles in ihrem grausigen Licht und kein Geräusch ist mehr zu vernehmen. Ich schlecke ein weiteres Mal über meine blutverzierten Finger. Erneut ist das Aroma geradezu berauschend. Ich bin mir sicher, dass es kaum einen Flecken auf meinem Körper gibt, der nicht von der klebrigen, roten Flüssigkeit bedeckt ist. Ein wahrhaftiges Blutbad, geradezu im wahrsten Sinn des Wortes. Ich richte meinen Blick zum schwarzen Himmel und ein wahnsinniges Lachen drängt sich aus meiner Kehle. Es ist getan. Sie sind alle tot. Alle. Alles. Niemand lebt mehr. Keine einzige Person. Nicht Papa. Nicht Mama. Niemand aus dem Dorf. Ha. Haha. Ist es nicht lustig? Vor nicht allzu langer Zeit haben wir alle noch zusammen gelacht und uns unterstützt. Jetzt sind sie nichts als leblose Körper zu meinen Füßen. Was ein Witz. Was ein irrsinniger Witz. Und plötzlich versiegt die Kraft in meinen Gliedern und ich verliere das Bewusstsein.