Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

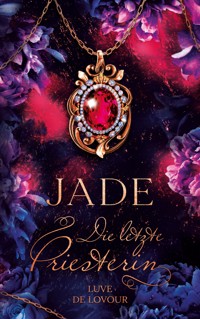

- Serie: Jade - Die letzte Priesterin

- Sprache: Deutsch

Wie fühlt es sich an, wenn das für totgeglaubte Böse nach 200 Jahren zurückkehrt? Jade muss dies am eigenen Leib erfahren, mit der einzigen Ausnahme, dass sie jenes totgeglaubte Böse ist. Bekannt als rote Priesterin verbreitete sie Angst und Schrecken im Kaiserreich. Zweihundert Jahre später ist sie unter mysteriösen Umständen von den Toten auferstanden, allerdings ohne ihre Magie. Sie hat nur ein Ziel, ihre beiden getöteten Schwestern, auferstehen zu lassen. Auf dem Weg dahin, fällt sie ausgerechnet einer Monsterjägertruppe, geführt vom attraktiven Ares, in die Hände. Jade ist gezwungen, sich als Mensch auszugeben und lernt dabei immer mehr ihre Feinde kennen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 477

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

KAPITEL 9

KAPITEL 10

KAPITEL 11

KAPITEL 12

KAPITEL 13

KAPITEL 14

KAPITEL 15

KAPITEL 16

KAPITEL 17

KAPITEL 18

KAPITEL 19

KAPITEL 20

KAPITEL 21

KAPITEL 22

KAPITEL 23

KAPITEL 24

KAPITEL 25

KAPITEL 26

KAPITEL 27

KAPITEL 28

KAPITEL 29

KAPITEL 30

DANKSAGUNG

KAPITEL 1

Eisiger Nordwind strömte ins Innere der warmen Stube, vorbei an singende, vor Freude jauchzende Männer. Völlig im Einklang des melodischen Gesangs nahmen sie die Kälte kaum wahr. Halb vor Schaum übergelaufene Tonkrüge hoben sich zum Anstoß. Es wurde gejubelt und gefeiert, solange bis sie eintraten.

Sie, die Monsterjäger. Bereits vor dem Öffnen der Tür konnte ich das klirrende Geräusch eines baumelnden Schädels wahrnehmen, das Säuseln des Windes, der immer und immer wieder einen schrillen Schrei des Entsetzens von sich gab. Denn wo sie auftauchten, folgte meist eine Tragödie.

Die Lieder verstummten, die Bierkrüge landeten mit einem lauten Krach auf dem Tisch, alle Blicke wanderten erstarrt in Richtung Tür.

Und dann traten sie ein. Ich sah sie zum ersten Mal, aber die Geschichten, die sich die Menschen überall von ihnen erzählten, die waren mir alle geläufig. Nicht allen Erzählungen über die Monsterjäger konnte ich Glauben schenken. Zumindest nicht jene, die vom bekanntesten Monsterjäger handelten, zu absurd schienen mir die ausgeschmückten Heldentaten. Dennoch verströmte jede einzelne Phrase einen fürchterlichen Nachklang.

Meine Hand verkrampfte sich um den Griff des Krugs, ein leichtes Frösteln lief mir über die Arme, als ich die Jäger genauer in Augenschein nahm. Der Größte unter ihnen war ein schaurig aussehender Mann. Sein schwarzes Haar strahlte tief wie die Nacht, während seine kobaltblauen Augen finster durch die Kneipe wanderten. Er wirkte unzufrieden, auf einer gewissen Weise teuflisch. In seinem Gürtel steckte eine Klinge, deren Spitze mit Blut übergossen war. Von welcher Kreatur jenes Blut stammte, wollte ich mir gar nicht erst erdenken. Hinter ihm erschienen drei weitere Männer, die ebenso mürrisch dreinblickten. Bis auf den Schwarzhaarigen trugen sie alle, für einen Wanderer gewöhnliche, Stoffumhänge. Eine beneidenswerte Tatsache, wenn man bedachte wie bitterkalt jene stürmischen Herbstnächte werden konnten. Mutter Natur verschonte kein Lebewesen, weder Monster noch Menschen.

Lediglich die breiten Schultern des Schwarzhaarigen umspannte ein schwarzer, dicker Pelz, der mit einer goldenen Spange über seine Brust zusammengehalten wurde. Zweifellos das Fell eines Werwolfs! Der Schädel, den ich zuvor von draußen gehört zu haben glaubte, hing leblos am Messerbund, der die Hüfte von einem der anderen Männer zierte. Unzählige Verbände verdeckten das Gesicht des Kopfes. Hierbei handelte es sich um keinen menschlichen Überrest. Dies bezeugten die hastigen Augenbewegungen unter dem Verband. Der Schädel lebte.

»Ares«, rief einer der Monsterjäger, an den Schwarzhaarigen gewandt. »Wie es scheint, ist sie nicht hier.«

Ares! Die Überraschung überwältigte mich dermaßen, dass ich fast vom Stuhl gefallen wäre. Ares war hier, der bekannteste Monsterjäger des Landes. Jener Berüchtigte. Wenn es schon viele Geschichten über die Monsterjäger gab, so handelten mindestens die Hälfte vom berühmten Ares. Er wurde in jedem Menschendorf als Held gefeiert. Nicht nur meine Wenigkeit überraschte sein Erscheinen. Der Wirt lief plötzlich mit vier Krügen bewaffnet auf die Männer zu und überreichte freudestrahlend jedem einzelnen einen. Er beglückwünschte sie, sprach seine größte Anerkennung für die Sache aus, wofür sie standen – das Wohl des Kaiserreichs. In diesem Augenblick schienen die Gründe, weshalb ein Trupp von Monsterjägern zu solch später Stunde eine Schenke aufsuchte, für jedermann unbedeutend zu sein. Nicht, aber für mich. So war es doch eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass sich nachts die Monsterjäger an ihre Arbeit machten. Die Arbeit, die ihren Namen erklärte. Wenn sie also normalerweise draußen Monster jagen sollten, weshalb kehrten sie dann hier ein?

Ares nahm wortkarg das Bier an sich, mit einem verächtlichen Knurren sagte er an seinen Kumpanen gewandt, laut und deutlich: »Sie wird hier sein. Niemand traut sich uns zu hintergehen.«

Mit diesen Worten setzte er sich, gefolgt von seinen Kameraden an einem der größeren Tische, weit vom Bartresen entfernt. Da mein Platz genug Abstand zu ihnen hegte, konnte ich die Gruppe eingehend mustern. Normalerweise war ich Menschen gegenüber furchtlos, aber Ares besaß etwas, dass selbst mir einen winzigen Schauder versetzte. Wenn die Erzählungen stimmten, so machten sie keinen großen Hehl daraus, Monster ohne Wenn und Aber umzubringen. Dennoch, warum kamen sie hierher? Wie spitze Dornen bohrte sich diese Frage tief in meine Haut hinein. Waren die Jagdgebiete der Jäger nicht etwa an der anliegenden Grenze zum Reich der Monster? Soweit im Inneren des Landes bekam man sie üblicherweise nicht zu Gesicht.

Während ich meine Feinde von der Seite betrachtete, versuchte ich mir indirekt einen Fluchtplan zu überlegen. Ich musste meinen Reisegefährten warnen, der sich im Moment heimlich in der Speisekammer an aufbewahrtem Blut verging. Problemlos kam dieser durch die Hintertür in das Wirtshaus hinein, deshalb beschloss ich kurzerhand, schnellstens die Kneipe zu verlassen und mich heimlich durch die Hintertür zu schleichen. Mein Wissensstand über die genauen Vorgehensweisen der Jäger bestand aus zweifelhaften Ansammlungen, weshalb ich auf keinen Fall das Risiko eingehen konnte, entlarvt zu werden.

Mit einem Handzeichen rief ich die vollbusige Kellnerin zu mir, warf ihr eine Münze hin und sprang eiligst von meinem Platz auf. Zu meinem Glück zogen die Monsterjäger gerade so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass ich mich unbemerkt Richtung Ausgang stehlen konnte. Wenige Meter trennten mich von der dunklen Freiheit der Nacht. Ich sah mein Glück bereits kommen, als plötzlich von draußen ein lauter Glockenschlag ertönte. Mit einem Satz brach meine ganze Welt zusammen. Ich war verloren.

Es kam, wie es kommen musste. Der Wirt war der erste Mensch, der die Haustür noch vor mir erreichte, in seinen Händen ein Eimer voll Ulde. Das Gemisch aus Salz, Tierblut und einer dritten – mir unbekannten – Zutat verteilte er gleichmäßig am Türrahmen, ebenso am Boden vor der Tür. Die Fensterrahmen übernahmen die Monsterjäger, die wie sich herausstellte, ebenfalls Ulde bei sich trugen.

Lange Zeit verbrachte ich bei den Menschen, um zu wissen, welche Bedeutung das Läuten der Glocken hatte. Monster waren hier. Hier im Dorf. Zum Schutz vor den Kreaturen schmierten die Menschen Ulde an jedes Fenster und jede Tür. Es wirkte, solange die rote Blutspur nicht um den Türrahmen hinweg unterbrochen wurde. Monster konnten nicht mehr in das Haus eindringen, hausten draußen wild umher, tobend auf der Suche nach Fressen, aber herein kamen sie nicht. Zu meinem Bedauern saß ich in einer Sackgasse, denn wie sollte ich die Kneipe verlassen können. Benommen quetschte ich mich durch die panische Menschenmenge, bis ich das Fenster erreichte. Von dort aus versuchte ich draußen die Art der Monster, die das Dorf heimsuchte, zu erschließen. Öffnen würde ich das Fenster gewiss nicht. Auch wenn die Monster nicht durch das Fenster kämen, so bestünde stets die Gefahr, dass ich dadurch die Aufmerksamkeit der Monsterjäger auf mich zöge.

»Welche Art, Nox?«, fragte Ares mit einer im Vergleich zur Lage beeindruckend ruhiger Stimme. Entgegen seines gelassenen Tonfalls glänzte sein Antlitz vor Kampfeslust.

Ein schlaksiger Junge, kaum älter als fünfzehn, trat auf Ares zu. Den Umhang hatte der Bursche abgelegt, weshalb mir erst jetzt seine zierliche Gestalt auffiel. Immer noch baumelte der mit Verbänden umhüllte Schädel am Hosenbund des Jungen. Dieser Nox schloss die Augen, unterdessen schwang der Kopf immer heftiger am Bund seiner Hose hin und her. Zweifellos kommunizierte dieser Junge mit ihm, nur wie? Zwischen Menschen und Monstern gab es keine Verbindung! Nox murmelte etwas vor sich her und sprach in Trance ähnlichem Zustand. »Vampire.«

Ares nickte, griff in seine Tasche und zog neben Holzpflöcken und Kreuzen, auch noch Knoblauch hervor. Weshalb er Knoblauch bei sich hatte, verstand ich nicht recht, denn Knoblauch galt bei den Vampiren als Delikatesse. Möglicherweise wollte er sie damit locken.

Bevor ich Zeuge einer Monsterjagd wurde, bevorzugte ich doch lieber, meinen unbekümmerten, in der Speisekammer verweilenden Freund aufzusuchen. Wenn seinesgleichen schon hier waren, sollte er es unter allen Umständen erfahren. Im Schatten des Aufruhrs wanderte ich langsam zur Tür, die zur Küche führte. Der Koch half dem Wirt mit dem Verteilen der Ulde, wodurch ich unbemerkt in die Speisekammer schlüpfen konnte.

»Issus!«, flüsterte ich verzweifelt, sobald meine Füße in der winzigen Speisekammer standen. Zeitgleich öffnete sich ein Topfdeckel und ein kleines Köpfchen schaute über den Rand hervor. Blut übergoss Issus‘ kupferbraunes, lockiges Haar.

»Jade! Siehst du nicht, dass ich einer Beschäftigung nachgehe!« Er schleckte sich Blut von seinen Lippen und wollte gerade wieder in den Topf zurückkehren, da packte ich ihn am Kragen. Issus war genauso groß wie meine Hand, trotzdem konnte er beträchtlich viel Blut trinken. Zum Glück war mein Reisegefährte schlau genug, frisches Blut nicht mit Ulde zu verwechseln. Ein Fehler, der schon einigen gierigen Vampiren das Leben gekostet hatte.

Empört versuchte er, mithilfe seiner spitzen Zähne, mir in den Finger zu beißen. Der Schmerz, falls man ihn so betiteln konnte, kam eher einem Juckreiz gleich.

»Hör auf! Wir sind eingesperrt, verdammt!«

»Eingesperrt?« Issus löste sich von meiner Haut. Zurück blieb ein rötlicher Schimmer, der auch von einer Mücke stammen konnte.

»Hast du nicht das Glockenläuten gehört?«

»Wie gesagt, ich war beschäftigt.« Beleidigt verschränkte er die Arme. Seufzend stimmte ich ihm zu. Wenn er einmal in Blutrausch war, nahm er nichts anderes mehr wahr.

»Vampire sind im Dorf eingedrungen. Ulde wurde bereits an den Ausgängen verteilt.« Eine kurze, prägnante Zusammenfassung der momentanen Umstände kam mir im Moment am sinnvollsten vor.

»Vampire?« Issus‘ Augen weiteten sich schockiert. »Weißt du aus welcher Familie?«

Ich schüttelte den Kopf. Issus biss sich in die Lippe, sein Blick fiel in die Küche.

»Der Kamin!«, kam es ihm sofort in den Sinn. In Windeseile hatte er sich in eine Fledermaus verwandelt, und flog zum Kamin. Tatsächlich befand sich keinerlei Ulde um den steinigen Sims der Feuerstelle. Dies war der einzige Weg nach draußen.

»Verschwinde, ich komme schon allein zurecht«, befahl ich. Mir war auf Anhieb klar, keinen Meter durch die drei handbreitgroße Öffnung zu kommen. Surrend umkreiste mich Issus mit seinen winzigen Flügeln. Er schien mit sich zu hadern, ob er ohne mich die Flucht ergreifen sollte. Lange überlegte er nicht, denn wenig später kehrte der Wirt mit der Ulde in der Hand in die Küche zurück. »Der Kamin!«, rief der Wirt entsetzt und stolperte an mir vorbei. Issus nutzte schleunigst die Gelegenheit, um die Flucht zu ergreifen.

»Was machst du hier, Göre! Geh in den Hauptraum zurück, wenn du überleben willst«, fauchte der pummelige Mann, während er das Blut gleichmäßig vor dem Kamin verteilte. Schweigend nickte ich und kehrte, sichtlich betrübt, in die warme Stube zurück. Das Chaos hatte sich ein wenig gelegt. Grund hierfür schienen die verschwundenen Monsterjäger zu sein.

Ich setzte mich wieder auf denselben Platz wie wenige Minuten zuvor und betrachtete etwas benommen die starren Menschengesichter, die trotz ihrer Ängste neugierig aus dem Fenster schauten. Wie gleich sie alle waren. Draußen beschützten die Jäger, mit dem Einsatz ihres Lebens ihresgleichen, während die Leute hier im Schutz der Kneipe, vor Lästereien fast überliefen.

»Seit zwei Jahren kam keine Kreatur in die Nähe unseres Dorfs und kaum besuchen uns diese Jäger, überfallen sie plötzlich unsere schöne Gemeinde.« Viele unterschiedliche Stimmen mischten sich unter, aber genau dieser eine Satz schien mir von allen anderen am deutlichsten die Affektiertheit der Menschen auszudrücken. In Gegenwart der Monsterjäger lobten die Dorfbewohner ihr Erscheinen, in den höchsten Tönen, doch hinter ihren Rücken wäre jeder gierig darauf, einen Dolch zu ziehen.

Hin und wieder trat der Wirt herein, brachte neues Bier, strich die Ulde sicherheitshalber nach, um dann wieder in der Küche zu verschwinden. Der Wirt hatte viel zu tun, denn heute Nacht würde keine Menschenseele das Gebäude verlassen, zumindest nicht vor Sonnenaufgang. Da ich möglichst wenig Aufmerksamkeit erregen wollte, fragte ich den Wirt nach einem freien Zimmer. Bis zum Morgengrauen hoffte ich, die Stube endlich verlassen zu können ohne die Bekanntschaft der Monsterjäger machen zu müssen. Mit einem kleinen Preisaufschlag bekam ich schließlich ein schäbiges Zimmer. Den penetranten Gestank, aus einem nicht geleerten Nachttopf, ignorierend, legte ich mich auf das Bett. Nicht lange und ich schlief trotz der Härte des Betts und des widerlichen Gestanks ein.

KAPITEL 2

In aller Frühe sprang ich aus dem Bett, öffnete zugleich das Fenster und betrachtete schweigend das Ausmaß der Verwüstung. Die kleine Holzhütte, gegenüber der Gaststube, war vollkommen ausgebrannt. Neben Asche und ein paar Holzpfeiler blieb nichts mehr von dem ehemaligen Gebäude übrig. In gelbem Schimmer erhellte die Sonne in vorsichtigen Strahlen den schlammigen Boden der Gassen. Unzählige Leichen lagen in unnatürlichen Winkeln gebogen, verteilt im Dreck. Dolche und Eisenspitzen ragten aus den Oberkörpern hervor. Fast dachte ich, den Vampiren einen Sieg zuschreiben zu können. Als jedoch ein Körper nach dem anderen durch die Sonnenstrahlen in Asche verfiel, erkannte ich meinen Irrtum. Ich musste den Monsterjägern eine gute Arbeit zugestehen. Sie hatten ihre Arbeit gründlich gemacht. Von den menschlichen Leichen zählte ich gerade mal fünf Stück, wobei natürlich Vampire ihre Beute auch gern mit in ihr finsteres Nest verschleppten. Irr wanderte mein Blick von einem Fleckchen, zum anderen. Ich suchte gierig nach der Fahne. Üblicherweise hinterließen Vampire nach jedem Beutezug eine Flagge ihres Familienwappens, damit sie ihre Macht demonstrieren konnten.

Auf dem Dach des Kirchturms entdeckte ich die weinrote Farbe, mit den goldenen Sprenkeln. Das Wappen der Kaltherzigen. Sie hießen nicht wirklich so, sondern Unterburgstein, doch Issus, der aus dieser angesehenen Vampirfamilie stammte, nannte sie stets so. Bei dem, was sein Vater ihm angetan hatte, war dies kein Wunder. Er war es schließlich, der Issus aufgrund seiner Größe in dessen jungen Jahren verbannte. Es gab so viele verschiedene Blutsaugerstämme, dass ich mir neben Unterburgstein lediglich den gefährlichsten merken konnte. Und das war die Familie Morogon. Die Morogons gingen nie selbst auf Beutezüge, dafür hatten sie ihre Lakaien – ein buntgemischter Haufen aus anderen Vampirstämmen. Eines musste man den Bleichgesichtern wirklich überlassen, sie wussten, wie man am besten Angst und Schrecken verbreitete. Einer von ihnen hatte die Fahne an die Spitze des Kirchturms befestigt. Jener Ort, der den Menschen besonders heilig war, insbesondere, weil sie dachten, dort von den Monstern in Sicherheit zu sein. Welch fataler Irrglaube.

Über meinen Weggefährten Issus sorgte ich mich nicht. Ich kannte ihn mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass er allein bestens zurechtkam. Und auch er wusste, dass ich auf keine Hilfe angewiesen war. Wir trennten uns oftmals in Notsituationen.

Seufzend schloss ich das Fenster, den Geruch nach Verbranntem konnte ich nie leiden. Er erinnerte mich immer an die Schmerzen der Vergangenheit. Feuer bedeutete meist Vernichtung.

Um schleunigst aus dem Gasthaus zu gelangen, packte ich meine wenigen Habseligkeiten zusammen. Den aus Rehfell angefertigten Beutel klemmte ich wie üblich an meinem Gürtel fest, direkt neben dem goldenen Dolch, der aus einem Drachenzahn bestand. Zwar war ich in jeglicher Form gegen Gewalt, aber ganz unbewaffnet wollte ich nicht zwischen all den Menschen umherstreifen. Dummerweise besaß der Raum keinen Spiegel, weshalb ich vorsichtshalber eine der mittlerweile zerquetschen Chrysanthemen aus dem Beutel fischte. Leicht kränklich wirkten die rosa Blüten der Blume auf meiner Handfläche, zu lange verweilten sie in meinem Beutel.

Innerhalb weniger Sekunden durchlebte die rosafarbige Chrysantheme eine schnelle Variante der Vergänglichkeit. Zuerst wurde sie immer dünner, dann verlor sie an Farbe, bis sie zum Schluss hin zu Staub verfiel. Ich spürte, wie die Schönheit der Blume durch meine Adern pulsierte, wie sich meine Zellen damit aufsaugten und in einem Zug erneuerten. Das Überbleibsel der Blume ließ ich zu Boden fallen. Ewige Jugend hatte ihren Preis. Ich mochte mir gar nicht vorstellen, wie alt ich mittlerweile aussah, wenn ich nicht stets die Kraft der Schönheit und Jugend aus Blumen saugen würde.

Vorsichtig schlich ich, mein Gesicht verdeckte zum Glück die Kapuze meines Mantels, die knarrenden Treppenstufen hinunter. Eine Menschenfrau trug gewöhnlich ein Kleid, weshalb meine bräunliche Tunika sofort auf Anstoß fiel. Besser, ich versteckte mein Geschlecht. Ich hoffte, die Monsterjäger waren bereits lange fort. Hoffnung hatte ich genügend, schließlich gab es draußen einiges zu tun. Monster schliefen nicht.

Nachdem ich die Holztreppe hinunterschlich, begrüßte mich ein lautes Schnarchen. Einer der Gäste lag in der hintersten Eckbank, und schlief hörbar tief und fest. Eingewickelt in einem dunklen Umhang hatte er sich dort einen Schlafplatz errichtet. Beim näheren Betrachten erkannte ich in ihm den schmächtigen Jungen. Einen der Monsterjäger. Der Monsterschädel lag in unmittelbarer Nähe neben ihm auf dem Tisch, sehr appetitlich. Kurz prüfte ich mit einem Blick die Haustür, um festzustellen, ob die Ulde bereits weg war, sonst wäre mein Fluchtversuch völlig umsonst gewesen. Normalerweise verfiel die Funktion der Ulde, sobald sie nach langen Stunden eingetrocknet war, allerdings misstraute ich den Monsterjägern. Sicherlich trugen sie nach Einbruch der ersten Sonnenstrahlen eine neue Ladung auf. Daraufhin würde sich mein Aufenthalt in dieser grässlichen Gaststube unglücklicherweise verlängern.

In meinen Augen schlief der Knabe tief und fest, eine frische Ulde entdeckte ich auch nicht am Türrahmen, weshalb eine sofortige Flucht am Plausibelsten schien. Langsam schlich ich mich mit leisen Schritten an den Tischen, Stühlen und dem Schlafenden vorbei. Gerade wollte ich die Türklinke, die in meine Freiheit führte, öffnen, da ertönte eine tiefe Stimme hinter mir.

»An Eurer Stelle würde ich nicht hinausgehen. Es sei denn, Ihr möchtet die Barrikade testen.« Alarmiert drehte ich mich zur Seite um. Der Schädel hatte sich, wie auch immer er es fertigbrachte, von den Verbänden an seinen Augen befreit und schaute mich nun mit seinen stechend gelben Augen an. Obwohl sein Mund durch die Bandagen verdeckt war, bemerkte ich ein abzeichnendes, zufriedenes, fast schon wissentliches Grinsen darunter. Dieser Schädel hier war eine Mumie, eine Wissende noch dazu.

»Wieso sollte ich nicht durch diese Tür gehen?«, fragte ich trocken. Ich wusste die Sinnlosigkeit im Versuch, Angst vorzutäuschen. Eine Angst wie es normalerweise ein Mensch in der Nähe eines Monsters verspürte. Der Schädel wusste, was ich war, so blieb nur die Frage, ob er auch wusste, wer genau ich war.

»Einer der ihren«, die Augen des Kopfes deuteten in die Richtung des schnarchenden Monsterjägers, »befindet sich vor der Gaststube. Er hat Ulde außerhalb der Tür verteilt.«

»Wie grausam«, knurrte ich. Ich saß in der Sackgasse, es sei denn, die Fenster blieben von dem Blutzeug verschont.

»Das sind sie. Die grausamsten Monsterjäger, die ich je erlebt habe.« Die gelblichen Augen des Monsterkopfes betrachteten den schlafenden Jungen. Ohne mich anzuschauen, fuhr der Kopf fort: »Ich roch Euch. Ich roch Euch und Euren vampirigen Freund, gleich nachdem wir hereinkamen. Er konnte fliehen, aber Ihr seid geblieben. Die ganze Nacht roch ich Euch im oberen Stockwerk und zermalmte mir den Kopf darüber, wer Ihr seid.«

Ich ignorierte die Worte des Schädels und prüfte stattdessen die Fenster. Je länger ich hier verweilen musste, desto unbehaglicher wurde mir. Mit einer Mumie zu reden, die auch noch mit den Monsterjägern kooperierte, mochte ich keine Sekunde meiner Zeit verschwenden. Außerdem war es mir nur rechtens, wenn er nicht wusste, wer ich war. »Vierundzwanzigtausend.« Die Mumie redete unbeirrt weiter. »So viele Gerüche kann ich den verschiedensten Monstern zuordnen. Es gibt kein Monster, das ich nicht zu identifizieren weiß, aber Euer Geruch … er ist seltsam. Ihr seid kein Mensch, aber dennoch sagt mir Euer Geruch nichts über Eure Gattung aus.«

»Zermalmt Euch ruhig weiter den Kopf, von mir erfährt Ihr nichts.« Ich knurrte wütend, denn ich bemerkte die verdammte Ulde an allen Fenstern. Außerhalb! Dieser Monsterjäger hatte sich in aller Frühe die Mühe gemacht, außerhalb der Fenster und der Tür die Ulde hinzuschmieren. »Euer Monsterjäger-Freund vermutet ein Monster hier in der Gaststube, nicht wahr?« Wütend schlug ich gegen die Wand. Dabei bröckelte ein kleiner Teil der Fassade hinunter.

»Er macht das immer. Eine Vorsichtsmaßnahme.« Amüsiert lachte der Schädel. Damit brachte er die weißen Bänder um seinen Mund zum Erzittern. »Mir ist kein Vorfall bekannt, indem diese Vorsichtsmaßnahme angeschlagen hätte. Welches Monster wäre dumm genug, sich hier unter den Menschen ein Zimmer zu nehmen.«

Wieder sahen die gelben Augen in meine Richtung. Die Mumie war erpicht darauf, eine Antwort auf seine indirekte Frage zu bekommen. »Zeigt mir Euer Antlitz, bitte. Ich muss wissen, was Ihr seid.« Erneut bettelte die Mumie, um einiges inniger. Unter meiner Kapuze lächelte ich, dieser Kopf besaß eine Schwachstelle. Er muss wissen, was ich war. Muss und nicht will.

»Ihr besitzt nicht diesen würzigen Geruch wie es bei einer Hexe der Fall wäre, für einen Geist scheint Ihr mir zu beständig und den salzigen, modrigen Geruch eines Zombies habt Ihr auch nicht. Wer und was seid Ihr?« Die Mumie bemerkte gar nicht, dass er lauter wurde. Bevor er das gesamte Wirtshaus, insbesondere seinen Kumpanen aufweckte, beschloss ich, ihn bei seiner Frage zu unterstützen. Natürlich nicht ohne Gegenleistung.

»Helft mir, hier rauszukommen, und ich verrate es Euch.« Seine Augen verzogen sich zu einer Linie wie bei einem sichelförmigen Mond. Schweigend dachte er nach. Er schien mit meinem Angebot nicht recht zufrieden zu sein.

»Wollt Ihr nicht wissen, was ich bin oder besser gesagt, wer ich bin?« Mit meinen Worten versuchte ich ihn ein wenig zu locken. Seine Neugier musste ihn schlussendlich dazu zwingen.

»Gut, ich helfe Euch. Aber, nun bitte, sprecht!« Die Stimme der Mumie wurde flehender, die Neugier zerfraß ihn.

»Es gibt zwei Gründe, die Euch Probleme bereiten, die Gattung wie Ihr es so schön nennt, zu bestimmen«, murmelte ich, während mein Blick zum Fenster gerichtet war. Draußen hatte ich die Gestalt des einen Monsterjägers entdeckt. Ares. Mit grimmiger Miene lief er von einem Fleck zum anderen und betrachtete den Boden, als wäre die Erde sein größter Feind.

»In der Tat.« Die Stimme der Mumie wechselte von verzweifelt zu ernst. »Ihr seid ein Dämon, sonst hätte ich Euren Geruch sofort identifizieren können.«

»Ihr klingt sehr überzeugt. Was ist mit dem zweiten Grund?«

»Der ist in jeglicher Hinsicht unsinnig. Es gibt keine Priesterin mehr. Alle drei wurden damals hingerichtet. Ihr seid also ein Dämon.« Jetzt wurde die Mumie grimmiger. »Verzeiht, Dämon, aber ich kann Euch nicht gehen lassen. Die Monsterjäger müssen wissen, dass sich ein Ungeheuer unter ihnen befindet.« Ich lächelte bei seinen Worten. Natürlich verabscheute er Dämonen, diese waren es schließlich, die ihn zu dem machten, was er heute war. Eine Mumie.

»Wartet mit Eurer Verurteilung.« Ich wandte mich vom Fenster ab und ging auf den Kopf zu. Wenige Meter vor ihm blieb ich stehen. Tief atmete ich durch, entschlossen ihm meine Identität zu zeigen. Blitzschnell stülpte ich die Kapuze ab und offenbarte ihm so mein Gesicht. Wie zu erwarten kam zunächst keine Reaktion, erst als ich die rote Perlenkette aus der Seitentasche meiner Tunika nahm, kam seine Erkenntnis. »Ihr seht also, der zweite Grund ist möglich.«

Die darauffolgende Stille war die gruseligste, die mir je zu Ohren gekommen war. Außer sich, vor Überraschung, brachte die Mumie eine kurze Zeit lang nichts über seine Lippen.

»Die rote Priesterin. Ihr lebt, aber … wie ist das möglich?«

»Auf diese Frage hin, schulde ich Euch keine Antwort. Nun erfüllt Euer Versprechen.« Ich setzte mich auf einen Stuhl in der gegenüberliegenden Seite, denn dieser Ares konnte jede Sekunde hereinkommen.

»Die rote Priesterin. Sie lebt. Lebt. Lebt«, murmelte die Mumie überrumpelt vor sich her.

»Schweigt, bevor Euch noch jemand hört“, fauchte ich. »Ihr habt es versprochen!«

»Natürlich. Sie würden Euch töten. Töten. Töten.« Man merkte es der Mumie auf Anhieb an, dass er völlig durch den Wind war. »Also sind die Gerüchte war.«

Überrascht horchte ich auf. »Welche Gerüchte?«

»Die, die man sich hinter der Grenze erzählt. Ein Werwolf sagte mir vor rund fünf Jahren, er habe die rote Priesterin im Wald gesehen und eine Hexe wollte mir vor zwei Jahren weis machen, die Priesterinnen seien wiederbelebt worden.« Interessiert hörte ich seinen Worten zu, denn mir kam nicht in den Sinn, dass es Wesen gäbe, die mich erkannt hätten. Allerdings war der Ursprung mancher Gerüchte, auch der eigene Wunsch, der sich im Nachhinein niemals erfüllen ließ.

Unterdessen redete die Mumie weiter. »Natürlich glaubte ich niemandem, schließlich reden Hexen immer wirres Zeug und Werwölfe sind gehässige, listige Biester. Aber, wenn Ihr hier seid, dann muss es stimmen. Wo sind die anderen Priesterinnen?«

Bei der Erwähnung meiner Schwestern wurde mir schwindelig. Selbst nach so langer Zeit tat es immer noch weh. Das Feuer. Der Schmerz.

»Ich bin die Letzte«, sagte ich in kühlem Tonfall.

»Die Menschen verbrannten alle drei Priesterinnen vor über zweihundertfünf Jahren. Wie konntet ausgerechnet Ihr überleben?«

»Es liegt nicht in Eurem Ermessen, es zu erfahren!«, knurrte ich und sprang von meinem Platz auf. Unbewusst ging ich auf den Tisch zu, auf dem die Mumie lag. Nicht einmal eine Sekunde später, schwang die Tür in einem lauten Krach auf. Herein trat, begleitet von einem bitterkalten Wind, Ares. Fröstelnd rieb ich mir bei der Kälte die Arme. Seine Lederstiefel gaben ein lautes Geräusch von sich, sobald er über die Holzdielen marschierte. Ohne mich zu beachten, blieb er direkt neben mir stehen. Er überragte mich um gut zwei Köpfe, wobei es das Fell des Werwolfs war, der ihm ein kolossales Auftreten verlieh.

»Wach auf!«, rief er in barschen Tonfall, an seinen schlafenden Kumpanen gerichtet. Der Knirps fuhr erschrocken hoch und stieß mit einem lärmenden Geräusch gegen die Tischkante. Ich musste mich zusammennehmen, um nicht laut loszulachen. Schon immer fand ich Gefallen daran, wenn sich Menschen wehtaten.

»Weck die anderen auf! Wir brechen auf«, befahl Ares.

»Jawohl!« Der Blondschopf sprang auf, schaute erst verwirrt zu mir, denn ich stand immer noch vor seinem Tisch und lief dann trotz unbeantworteter Fragen, die Treppe hinauf.

»Hast du irgendein Monster in der Nähe gerochen?« Ares polierte, während er die Frage an die Mumie stellte, seine Klinge.

»Nein, Herr.« Die Mumie war schlau genug, seinen Blick auf Ares und nicht auf mich zu richten. Ich fühlte mich fehl am Platz, aber jetzt wegzugehen, wäre sinnlos. Ares hatte mich bereits bemerkt, selbst wenn er mir keine Beachtung schenkte.

Diesmal drehte er sich in meine Richtung. Blendend weiße Zähne entblößten sich, als er sprach: »Gut, und jetzt zu dir.« Seine kobaltblauen Augen musterten mich abwertend. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben. Immer wieder sagte ich mir in Gedanken, er könne nicht wissen, dass ich kein Mensch war. Ich sah aus wie seine Spezies, und roch nach keinem Zombie, er würde mich nicht durchschauen.

»Ich weiß, was du vorhast, Mädchen.« Er warf das Messer hoch in die Luft, wenige Sekunden später steckte es im Tisch. Kaum zwei Zentimeter fehlten zum Mumienschädel. Dieser jaulte vor Schreck auf, nachdem er den Schock überwunden und die brenzlige Situation bemerkt hatte.

»Ach ja?« Ich konnte den Spott in meiner Stimme nicht unterdrücken, meine Augen fixierten jedoch den im Tisch steckenden Dolch. Die Demonstration seiner Stärke war eindeutig eine Warnung.

»Denkst du wirklich, niemand würde deinen Diebstahl bemerken. Stehle lieber etwas anderes als einen Mumienkopf. Du würdest dir, bereits bei einem halben Monster den Tod holen.«

Die Verachtung in seinem Tonfall entging mir keineswegs.

Alles hatte ich erwartet. Alles, aber nicht das. In vollem Umfang breitete sich die Ironie aus und schien die gesamte Gaststube einzuhüllen.

»Ihr habt recht. Ich werde sofort verschwinden.« Mit diesen Worten drehte ich mich um und wollte zur Tür marschieren, da gab die Mumie plötzlich einen lauten Schrei von sich. »Ich rieche ein Monster, außerhalb der Stube. Es versteckt sich vor dem Sonnenlicht, in einem Gemäuer, nicht weit von hier.«

Ares‘ vollste Aufmerksamkeit gehörte fortan der Mumie. Stumm nickte ich dieser dankend zu. Erst jetzt realisierte ich, dass ich wegen der Ulde gar nicht hinausgehen konnte. Auch, wenn unsere Startbedingungen nicht die besten waren, schienen wir nun auf geschäftlicher Ebene zu kooperieren. Er half mir und ich hätte es auch für ihn getan. Zwar lebte nicht jedes Lebewesen hinter der Flussseite, das von den Menschen liebevoll das Monsterreich genannt wurde, nach diesem Prinzip, aber ich tat es.

»Ich wusste es.« Ares nahm ein Tuch aus seiner Manteltasche, betupfte es mit irgendeiner durchsichtigen Flüssigkeit und säuberte damit innen und außen den Rahmen der Tür. Sicherlich eine Tätigkeit, die er wegen des schnellen Aufbruchs tat, sonst käme der Mumienschädel wegen der Ulde nicht aus der Gaststube heraus. Unterdessen setzte ich mich in die hinterste Ecke der Stube. Ruhe bewahren, schien mir von allen Möglichkeiten am sinnvollsten. Besser, ich stand den Monsterjägern nicht im Weg, während sie zu meinem Gunsten, den Türrahmen reinigten.

Nicht lange und die gesamte Monsterjägerbande befand sich ausgestattet im Hauptraum. Der Junge mit dem Namen Nox packte die Mumie, band sie an seinem Gürtel fest und auch alle anderen stülpten sich ihre Umhänge gerade so über, damit bis auf das Gesicht alles bedeckt schien.

»Die Mumie roch ein Monster in der Nähe. Es versteckt sich vor den Sonnenstrahlen in einem der verbliebenen Häuser.« Nach Ares‘ Worten packte jeder der Jäger irgendeine Waffe heraus, der Schädel warf mir einen kurzen Blick zu, der mir Zuversicht versprach. Von da an verschwand die gesamte Truppe, ohne mir Beachtung zu schenken. Ich war unendlich erleichtert und heilfroh. Kurz wartete ich, bis ich vom Fenster aus, die Jäger verschwinden sah, dann verließ auch ich das Wirtshaus.

KAPITEL 3

Gut drei Stunden marschierte ich die von überwiegend Weizen geprägten Anhöhen hinauf. Das gelbliche Meer tänzelte im Einklang des Windes. Zuvor durchstreifte ich viele wilde Wiesen, von denen ich ein paar Gänseblümchen erworben hatte. In der Tat, eine recht karge Ernte, um daraus die Kraft der Jugend zu ziehen, aber da sich noch ein paar Chrysanthemen in meinem Beutel befanden, konnte ich es verkraften. Es dämmerte bereits zur Abendstunde, als ich die ausgeprägte breite Landschaft verließ und den Saum eines Waldes erreichte. Prüfend warf ich einen letzten Blick in den Himmel. Ich erwartete vor bereits zwei Stunden ein Wiedersehen mit Issus, doch es schien, als hätte er Schwierigkeiten mich zu finden. Damit er mich besser sehen konnte, wählte ich den Weg über die offenen Anhöhen, aber da ein fürchterlicher Durst in mir brannte, und meine Feldflasche schon lange leer war, beschloss ich kurzerhand, den kleinen Teich im Wald aufzusuchen. Wenn mich meine Erinnerungen nicht trübten, so musste sich dieser hier ganz in der Nähe befinden. Mein letzter Besuch in dieser Einöde mochte zwar schon über dreihundert Jahre her sein, allerdings ließ mich mein Gedächtnis nie in Stich.

Nicht lange und der Teich war gefunden. Ich öffnete die Flasche und füllte sie mit dem kalten Teichwasser. Ein paar rötliche Seerosen mit goldenen Sprenkeln in der Blüte schwammen auf der Oberfläche des Teichs umher.

»Ihr tut gut hier zu sein«, murmelte ich, nachdem ich meine Flasche gefüllt und einen Schluck des Wassers genommen hatte. Je länger ich die Seerosen betrachtete, desto schöner wirkten sie. Ohne weiternachzudenken, griff ich nach einer und entzog ihr die innere Lebensenergie. Sobald sie in meiner Haut zu Staub zerfiel, betrachtete ich mein Spiegelbild im Wasser. Ein junges Gesicht, lebensfrohe, rehbraune Augen starrten mir entgegen, während mein dunkelbraunes Haar in leichten Wellen über meine Brust fiel. Es waren dieselben großen Augen wie die meiner Schwestern. Lebensfroh. Das Wort drückte nicht mehr die Bedeutung aus, die einst meine Augen charakterisierte. In mir spiegelte sich das Leid und die Erfahrung der vorherigen Priesterinnen wider. Die Lebensfreude in meinen Augen war ein Trugbild, erloschen durch Trauer und Versagen. Priesterinnen besaßen die Aufgabe, den Frieden zwischen Monstern und Menschen zu bewahren. Fünfhundert Jahre mochten wir Erfolg gehabt haben, aber die Menschen änderten sich im Laufe der Zeit. Keine Worte schafften es den Hass, den ich gegenüber Menschen verspürte, zu beschreiben. An jenem kalten Wintertag, als mir die Nachricht über die Hinrichtung meiner Schwestern überbracht wurde, schwor ich mir eine Sache. Für den Frieden zwischen Monstern und Menschen werde ich nie wieder sorgen. Zur damaliger Zeit hätte ich mir niemals vorstellen können, dass nicht einmal zwei Monate später, ich selbst es war, die die qualvollen Schmerzen einer Hinrichtung erleiden musste.

Viel schlimmer, und um einiges grausamer als die Flammen an meiner Haut, war jedoch das Gefühl des Versagens. Es zog und zerrte an meinem Herzen. Bis das, was einst gewöhnlich schien, für immer fort war.

Erst heute bestätigte mir, das Erscheinen der Vampire, so weit von der Grenze entfernt, dass sich etwas Größeres zusammenbraute. Vielleicht ein erneuter großer Krieg zwischen Monstern und Menschen. Der Letzte fand dank meiner Wenigkeit kurz vor meiner Hinrichtung statt. Sollen sie sich ruhig gegenseitig bekriegen. Für die Menschen mochten die Priesterinnen mittlerweile einerlei sein, aber dafür verspürte manch ein Monster noch den Wunsch, dass es sie gäbe. Es war in der Tat ein Fehler, der Mumie meine Identität zu verraten, allerdings hätte mein Schweigen mein Auffliegen bedeuten können.

Die Erinnerung an das unvorhergesehene Treffen mit den Monsterjägern ließ meine Haut frösteln, die Situation ging gerade noch glimpflich aus. Wäre die Mumie nicht gewesen, so hätten die Jäger sofort bemerkt, dass ich kein Mensch war. Das Monster hatte es verdient, zu erfahren, wer ich war. In den nächsten Jahren, in denen sich die Mumie in Gefangenschaft der Menschen befand, würde sie mein Geheimnis schon nicht verraten. Ich hoffte es, und wenn doch, so gab es immer die Möglichkeit, dass niemand ihr Glauben schenkte.

Mein Gedankengang wurde durch einen schrillen Schrei beendet. Erschrocken sprang ich auf und sah zum Himmel. Dank des Herbstwindes besaßen einige Bäume kaum Blätter, wodurch ich besser hindurchschauen konnte. Ein Adler umkreiste hoch in der Luft die Stelle, an der ich stand. Ab und zu gab er einen grellen Schrei von sich.

Im selben Atemzug schoss ein schwarzer Punkt neben dem Adler hervor, pfeilgerade in meine Richtung. Ich zuckte keine Sekunde vor Schreck zusammen, denn ich wusste, wer dies war.

»Jade! Jade! Endlich.« Issus erschien keuchend vor meinem Blickfeld. Sobald er in seiner Fledermausgestalt auf meiner Schulter saß, verwandelte er sich in seine menschenähnliche Gestalt zurück. Obwohl er eine leichenblasse Haut besaß, konnte man ihn als Mensch betrachten, sofern es handgroße Menschen gab. Lediglich die roten Augen, die er nachts für besseres Sehen gebrauchte, schlossen auf seine vampirige Herkunft.

»Heute hast du lang gebraucht«, murmelte ich und betrachtete derweil den großen Adler, der nach Issus‘ Landung weiterflog.

»Es gibt viel zu berichten, keine guten Neuigkeiten.« Issus keuchte außer Atem. »Wäre dieser Adler nicht gewesen, ich hätte dich nie gefunden. Findest du es nicht auch seltsam, dass er mir immer den Weg weist, sobald ich dich verloren habe?« Ich zuckte mit den Schultern. Die Gedanken des Adlers konnte ich kaum lesen.

»Er weiß etwas über uns. Vielleicht über meine Verbannung oder deine Identität. Der Adler ist gewiss ein Unsterblicher.«

»Ein Unsterblicher?« Ich versuchte, möglichst wenig Ironie in meine Stimme beizulegen, denn manche Menschen nannten ihre Götter Unsterbliche. Und Götter gab es nicht. Issus schien eine zu lange Zeit bei den Menschen verbracht zu haben, um solch unsinnige Gedanken zu hegen. Woher wusste er überhaupt etwas von den Unsterblichen? Schließlich gehörten sie zur menschlichen Mythologie.

»Wirklich, ich habe beobachtet wie er über die Grenze flog. Schau nicht so, Jade! Ich sah ihn über den Fluss fliegen, das können nur die alten Unsterblichen.«

Über dieser Bemerkung runzelte ich die Stirn. Der Perlenfluss, der als Grenze zwischen dem Land der Monster und dem der Menschen diente, konnte nicht über die Luftlinie überquert werden. Ein uralter Zauber, den einst meine ältere Schwester zum Schutz beider Seiten ausgeübt hatte, lag dort in der Luft. Sie hoffte damit, die vielen gefährlichen Monster wie Sphinx, Drachen oder auch Dämonen, von dem Reich der Menschen fernzuhalten, schließlich wären diese niemals durch den Fluss geschwommen. Überraschenderweise hatten Dämonen eine Heidenangst vor Wasser und hielten sich demnach überwiegend davon fern.

Und dieser Grenzschutz hielt nach ihrem Tod immer noch stand. Genau daran erkannte man, wie stark die Magie meiner älteren Schwester einst war. Nicht einmal ihr Tod ließ ihr Schaffen vom Land verwehen.

»Vielleicht ist er bloß ein normaler Adler und kann deshalb die Grenze passieren«, bemerkte ich schmunzelnd. Issus sprang von meiner Schulter, wieder in Gestalt einer Fledermaus und flog wirr vor meinem Gesicht herum. Er kam ganz nach einer nervigen Stubenfliege.

»Schon gut! Frag ihn doch einfach nächstes Mal«, sagte ich. Issus verwandelte sich nach meiner Aussage hin, wieder in eine menschliche Gestalt und landete auf meiner Schulter. »An deiner Stelle wäre ich heute nicht dermaßen frech«, bemerkte er kleinlaut. Uns trennten einige Jahrhunderte und trotzdem war er ein echt provozierendes Kerlchen! Respekt gegenüber Älteren, davon hatte er nie etwas gehört.

»Na gut. Nun sag schon, welche schlechten Neuigkeiten gibt es?«

Issus zögerte, er haderte, damit herauszurücken. Ich räusperte mich, um ihn zum Reden aufzufordern. »Bis auf die schlechte Nachricht, dass ich gestern fast meine Familie wiedergesehen hätte, gibt es vielleicht eine Kleinigkeit, die dich interessieren könnte.«

»Sprich weiter«, drängte ich ihn ungeduldig. Issus besaß eine Begabung dafür, etwas bis ins Unermessliche hinauszuzögern. Innerlich starb ich vor Neugier bereits viele Tode.

»Ich habe gesehen wie die Kaltherzigen sich aufteilten. Während ein paar von ihnen gegen die Monsterjäger kämpften, flog ein anderer Teil zum Berg Tichan.«

Nachdem er dies sagte, biss ich mir auf die Unterlippe. »Wieso wollen sie zum Tempel?« Ein beunruhigendes Gefühl machte sich in meinem Inneren breit, wenn ich nur daran dachte, wie sich Vampire an der Grabstätte meiner Schwestern vergingen. Obwohl Menschen, neben ihren Dreistigkeiten und den zig anderen negativen Eigenschaften, stets mit Sünde besudelt waren, besaßen sie wenigstens eine kleine Menge an Ehrgefühl. Der damalige Kaiser Tichan ließ nach der Hinrichtung meiner Schwestern, auf dem Berg, einen Tempel errichten, womöglich den Schuldgefühlen wegen. Es lag schon eine enorme Ironie in der Tatsache, dass der Berg nach dem Namen des Kaisers, der einst meine Schwestern getötet hatte, benannt wurde. Die Falschheit lebte in der Natur des Menschen, mit jedem weiteren Atemzug, den sie machten.

Auf dem Berg Tichan lag neben den Gräbern meiner Schwestern ein weiteres Grab, eines das für die rote Priesterin bestimmt war. Niemand wusste, dass dieses Grab in Wahrheit leer war, mit Ausnahme natürlich von Issus und nun auch der Mumie.

»Du wirst zum Berg gehen, nicht wahr?« Issus‘ Frage riss mich aus meinen Gedanken, seine Stimme klang traurig. Ich seufzte. »Ich muss hingehen, auch wenn es mir zuwider ist.« Ich konnte es gar nicht in Worte fassen, wie sehr es mir zuwider war, den Berg zu erklimmen. Während fünf Jahre durch das Land streiften, mied ich bewusst stets den Berg, sah also demnach nie die Grabstätte meiner Schwestern.

»Wenn du dorthin gehst, kann ich dich nicht begleiten, Jade. Es tut mir leid, aber ich möchte keinem Vampir begegnen.«

Ich nickte verständnisvoll. »Weißt du was deinesgleichen auf dem Berg wollten? Möchten sie die Perlenketten meiner Schwestern?«

Issus grinste breit. »Meinesgleichen würden lieber einem Menschen ihren Plan verraten, als mir. Die Familie Morogon aber, das kann ich dir sagen, schickt ihre Leute niemals grundlos ins Innere des Menschenreichs. Welcher Grund es auch immer ist, es muss etwas Wichtiges sein und sie wussten von den Monsterjägern.«

Er sprach genau den Punkt an, über den ich auch schon lange nachgedacht hatte. Woher konnten die Vampire wissen, wo sich die Monsterjäger befanden? Sie griffen gezielt das Dorf an, sonst hätten sie sich nicht aufgeteilt, damit die anderen zum Berg flogen. Am liebsten hätte ich laut aufgeschrien. Normalerweise kümmerte es mich nicht, was Monster oder Menschen planen, aber da meine Schwestern involviert sein könnten, musste ich eingreifen. Sie mochten tot sein, ihre Magie aber, blieb in dieser Welt und das konnte in den falschen Händen verheerend sein. Fast automatisch griff ich nach der roten Perlenkette in der Seitentasche meiner Tunika. Die Jadekette mochte wie ein wunderschönes, im Schein der Sonne glänzendes Schmuckstück wirken, allerdings besaß dieses kleine Stück eine schaurige Vergangenheit. Wie viel Leid, von einer Kette ausgehen konnte, war erschreckend. Neben der roten gab es noch eine blaue und grüne Perlenkette, die meiner Schwestern. Von keiner ging eine solch große Gefahr aus, wie von meiner Kette. Wenn ich sie anziehen würde, wie einst als rote Priesterin, dann bräche Finsternis einher. Denn es gab ein Wesen, das bereits seit Jahrhunderten begierig darauf wartete, meine Perlenkette in seine Hände zu bekommen.

»Trennen wir uns? Ich suche weiterhin nach dem Buch und du findest heraus, weshalb die Morogons ihre Leute zum Tichan schickten«, schlug Issus vor.

Das Buch, richtig. Vor lauter Vampire und Monsterjäger vergaß ich glatt Issus‘ und mein Ziel. Nicht umsonst streiften wir durch das Land der Menschen, um dieses Buch zu finden. Ein uralter Dämon schrieb angeblich vor rund dreitausend Jahren mächtige Zaubersprüche in das Buch, die helfen, Issus‘ und meinen Wunsch zu erfüllen. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als meine beiden Schwestern aus dem Reich der Toten zu holen, was Issus anbelangte, so wusste ich nicht, weshalb er nach diesem Buch suchte. Da er mir selbst keine Auskunft darüber gab, wollte ich ihn auch nicht darüber ausfragen.

Bisher blieb unsere Suche erfolglos, aber wenn man den greisen Fährmann am Fluss glaubte, so lag das Buch irgendwo im Menschenreich. Natürlich war die Beschreibung des Greises ein wenig schwammig, denn das Menschenreich war mindestens so groß wie das der Monster, aber an der Authentizität seiner Aussage zweifelte ich kaum. Er fuhr bereits vor meiner Zeit über den Perlenfluss. Wenn es ein mystisches Wesen gab, das vor Geheimnissen und Legenden fast übersprudelte, dann war es der Fährmann.

»Gut, solltest du Erfolg haben, dann such eine Hexe auf und gib ihr irgendetwas Glänzendes als Gegenleistung, damit sie einen Suchzauber praktiziert, um mich aufzuspüren. Falls du das Buch nicht finden solltest, könnten wir versuchen mithilfe der Hexe den Standort des Buchs zu lokalisieren«, sagte ich.

»Warum ausgerechnet eine Hexe, die sind mir unheimlich«, stotterte Issus.

»Nicht jede Hexe ist gruselig. Die meisten tun nur so, als wären sie verrückt, aber in Wahrheit sind sie lediglich hinterlistig und vielleicht auf dein Fleisch zum Essen aus.« Letzteres fügte ich mit einem breiten Grinsen hinzu, da sich Issus‘ Gesicht zu einer grotesk dreinschauenden Eule verzog.

Er fing sich aber schnell wieder, da er mittlerweile meine Späße kannte. »Jetzt übertreibst du aber, Jade. Vielleicht findet mich ja dieser Adler wieder und dann führt er mich zu dir.«

»Oder dieser Adler führt dich zu seinem Nest und füttert seine Jungen mit deinem Körper, weil er dich für ein Insekt hält.« Daraufhin verschränkte Issus seine Arme und schnaubte laut auf. »Mach´s gut, Jade.« Mit diesen Worten verwandelte er sich in eine Fledermaus und flog davon. Eine Weile beobachtete ich, wie er sich in die Lüfte schwang, im gleitenden Wind davoneilte, immer weiter gegen den rötlichen Schimmer der Abendröte. Es dauerte lange bis ich jemanden vertraute, aber Issus würde ich sogar mein Leben anvertrauen. Er war das erste Wesen, das ich vor fünf Jahren erblickte, als ich aus dem undurchsichtigen Nebel des Perlenflusses gestiegen war. Dieses verstörende Gefühl, nicht zu wissen, was man war, besaß ich immer noch. Ich wusste, dass ich vor zweihundertfünf Jahren ein Leben als rote Priesterin hatte, aber nach meiner Hinrichtung, verschwand alles. Zurück blieb lediglich das Gefühl der Unwissenheit. Zweihundert Jahre existierten nicht. Nichts erklärte mein Auftauchen und erst recht nicht, den Schwund meiner Magie.

KAPITEL 4

Vier ganze Tage und Nächte durchstreifte ich überwiegend blätterleere Wälder. Einmal musste ich sogar ein Gebirge passieren, bis ich endlich vor dem Berg Tichan stand. Unterdessen nahm der Herbst an Fahrt auf. Zunehmend heftiger wehte der Wind. Im Gebirge zwischen den großen Gesteinsbrocken gab es wenigstens ein paar Schutzwälle, aber seitdem immer mehr Wälder in karge, teilweise auch gerodete Landschaften übergingen, existierte kaum ein Fleckchen, das Schutz vor der kalten Nordluft versprach. Ich fror zunehmend. Meine Tunika bekam dank zahlreicher Äste etliche Löcher ab, von meiner Hose ganz zu schweigen.

Von daher war es kein Wunder, wie erleichtert ich mich fühlte, als ich am Fuß des Bergs stand. Im Vergleich zum Toper-Gebirge, das sich im Reich der Monster befand, wirkte der Tichan wie eine Miniaturausgabe. Abgesehen davon, dass die Spitzen der Toper-Berge über den Wolkenrand hinausragten und Heimat für Drachen darboten, versprach der Tichan neben dem Tempel lediglich eine schöne Aussicht über die Landschaft. Den Ausblick vermutete ich bloß, denn selbst bestieg ich noch nie zuvor den Tichan.

Zum Erklimmen des Bergs nutzte ich die Stunde des Tages, um Vampiren, die ja bekanntlich kein Freund der Sonne waren, aus dem Weg zu gehen. Unweigerlich musste ich an Issus denken, der als Einziger, trotz des Tages nicht zu Asche zerfiel. Vielleicht war die Eifersucht auf diese Gabe einer der Gründe, weshalb man ihn verbannte. Darüber wollte ich mir aber nicht länger Gedanken machen, schließlich war es seine Angelegenheit, ob er es mir eines Tages erzählen möchte oder nicht.

Nach zwei Stunden erreichte ich eine Lichtung. Von dort aus konnte ich, über einen Felsvorsprung, den Tempel erkennen, genauer gesagt ein paar aufragende Quarzsäulen. Etwas in meinem Inneren zerrte an mir, sofort nach oben zu klettern, ans Grab meiner Schwestern zu gehen und zum ersten Mal seit den fünf Jahren, in denen ich lebte, einen Blick auf ihre Ruhestätte zu werfen. Ob es schöne Gräber waren? Gab es dort Blumen? Meine jüngere Schwester Himiko liebte Pflanzen über alles. Nicht umsonst war der Rosengarten des Kaisers dafür bekannt, immerzu von roten Rosen umgeben zu sein, die niemals verblühten. Himiko war es, die den Rosengarten in einen Zauber hüllte, der die Rosen das ganze Jahr über blühen ließ. Ebenso verzauberte sie im Monsterreich einen Wald dazu, stets grün zu sein. Damals lachte ich sie für diese, in meinen Augen unnütze Tat aus, aber heute, wo ich auf Blumen angewiesen war, dachte ich ganz anders darüber. Mit Einbruch des Winters verschwanden auch die Blumen, weshalb mir zu dieser Jahreszeit, nichts anderes übrigblieb, als den Perlenfluss zu überqueren, um im Reich der Monster zum immergrünen Wald zu reisen. Auf die Lebensenergie von Blumen zu verzichten und dafür um mehr als achtzig Jahre zu altern, stand mir nicht im Geringsten im Sinn. In diesem Jahr schien es der Winter besonders eilig zu haben. Ich verfluchte ihn dafür, denn sollte Issus wieder erfolglos bei der Suche nach dem Buch sein, so musste ich mit der Fortsetzung der Suche auf den Frühling warten, bis ich wieder ins Reich der Menschen kam.

»Heiliger Zwiebelsack!«

Alarmiert drehte ich mich um und prüfte umgehend die Gegend nach Vampiren. Zu meinem Überraschen entdeckte ich eine korpulente alte Dame, die fluchend versuchte, ihren Holzwagen aus einem Schwall von Gesteinsbrocken zu ziehen. Augenscheinlich stieß ein Rad des Wagens an dem spitzen Felsen an und verfranzte sich an dem Gestein. Die Frau war so sehr auf ihren mit Waren vollbeladenen Wagen fixiert, dass sie mich nicht einmal bemerkte. Über ihr graues, zusammengebundenes Haar trug sie einen großen Sonnenhut, wodurch das Gesicht größtenteils bedeckt wurde. Die Menschen waren schon sonderbare Wesen, trugen im stürmischen, sonnenlosen Herbst, einen Strohhut. Gewiss erwartete ich keinen Menschen auf dem Berg, erst recht keine Händlerin mit pferdelosen Wagen. Meine Neugier stieg umso mehr, deshalb ging ich auf sie zu.

»Gute Frau, brauchen Sie Hilfe?«, fragte ich in einer zuckersüßen Stimme.

Erschrocken ließ die Angesprochene einen Teil des Wagens fallen. Sobald sie mich entdeckte, legte sie erleichtert eine Hand auf ihre Brust. »Gottseidank, nur eine junge Frau. Ich dachte schon, die Vampire wären wieder hier.« Die Art und Weise, wie sie das »R« rollte, verriet mir, dass sie aus Nordwest stammen musste. Vermutlich aus Merben. Sie zog ihren Hut nach oben, sodass ich einen Blick auf ihr Mondgesicht werfen konnte. Eine Habichtnase zierte ihr Gesicht und stellte ihre großen Augen in den Schatten.

»Es waren Vampire hier?«, fragte ich schockiert.

»Oh ja. Sie haben mich vor einigen Tagen entdeckt und den Tichan hinauf verfolgt. So ist dann auch das Unglück passiert.« Verzweifelt zeigte sie auf den in einem Felsen feststeckenden Wagen. »Die Monster hetzten mich bis ich nichts anderes mehr konnte, als die Ware hierzulassen und mich dort zu verstecken.« Sie deutete auf einen mit Ulde gezeichneten Kreis am Boden. So hatte sie also die Nacht überlebt. »Zum Glück blieb mir alles, sonst hätte ich den Verlust nicht verkraften können.«

»Ziehen Sie.« Ich drückte von hinten gegen den Wagen, bis sich etwas an Widerstand legte. Ein ruckartiger Zug war von Nöten, um den Wagen aus den Gesteinsbrocken zu ziehen. »Dankeschön.« Begeistert klopfte mir die Frau auf die Schulter, dann ging sie zum Wagen zurück, stülpte die Plane hinunter und griff nach einer Schatulle. Nachdem sie den Inhalt inspiziert hatte, lächelte sie. »Alles noch da. Hier. Suche dir als Dankeschön etwas aus.«

»Oh, nein danke. Ich brauche nichts«, gab ich sofort zu bemerken. Geschenke von Menschen konnte ich nicht ausstehen. »Das ist aber schade«, meinte die Frau traurig. Sie kehrte mir den Rücken zu und sagte, mehr auf den Wagen, als zu mir gerichtet: »Jade.« Überrascht sah ich auf. Hatte sie gerade meinen Namen gesagt? Zögerlich wollte ich instinktiv ja sagen, als die Frau eine grüne Jadekette aus ihrer Schatulle holte. »Diese Perlenkette hätte Euch gutgetan, Ihr scheint mir recht verbittert.« Ich spürte einen bitterkalten Windhauch um meinen Nacken wehen, die Bäume um mich herum, schienen mich verspotten zu wollen, während die Erde zu meinen Füßen bröckelte. Alles drehte, verschwamm und verzerrte sich. Doch in Wahrheit blieb, bis auf mein inneres Zerwürfnis, alles gleich.

Im kräftigen Grünton glänzte die Perlenkette zwischen den Fingern der Frau. Himikos Perlenkette. Diese Frau hielt tatsächlich die Jadekette, meiner jüngeren Schwester in ihren Händen.

»Woher habt Ihr diese Kette?« Ich stand dicht vor der Frau, bereit ihr die Kette zu stehlen, sollte sie mir diese nicht freiwillig geben. Die dunklen Augen der Frau glänzten gierig, als sie mein Interesse bemerkte.

»Ein Händlergeheimnis wie man in meiner Heimatstadt so schön sagt. Oh, ich habe es leider vergessen, dass ich sie bereits an einen Kunden verkauft habe. Ein sehr treuer Kunde, den ich auf keinen Fall verärgern möchte.« Ehe ich mich versah, lag die Kette auch schon wieder in der Schatulle. »Natürlich habe ich noch einige andere Ketten für die Verbitterten unter uns Frauen.« Unter ihrem Kleid packte sie plötzlich viele verschiedene Ketten, Armreife und Ringe heraus. Sie wedelte mit allen Schmuckstücken gleichzeitig vor meinem Gesicht herum. »Zwei für den Preis von einem«, meinte sie stolz. »Eine wunderschöne junge Frau wie Sie braucht doch Schmuck, um die Männerwelt zu betören.«

Ich biss mir auf die Lippe. Gerade eben wollte sie mir ein Schmuckstück schenken und plötzlich feilschte sie um den Preis. Die Händler besaßen alle verachtenswerte Neigungen, um Profit zu erwirtschaften. Würde sie ansatzweise eine Ahnung haben, wen sie hier vor sich hatte, so wäre sie gewiss nicht beleidigend. Verbittert? Als wäre ich verbittert!

»Was wäre Ihr Preis für die grüne Jadekette? Ich zahle das Doppelte, als Ihr hochgeschätzter Kunde.«

»Das geht nicht. Wie bereits gesagt, ein hochgeschätzter Kunde.«

»Gut, wie sie meinen.« Ich griff nach meinem Dolch, nahm ihn federleicht in die Hände und hielt ihn leicht an ihre Kehle gedrückt. Sie zitterte vor Schreck. »Wir hätten es auf die nette Weise regeln können, werte Dame. Also, her mit der grünen Jadekette.«

Zu meiner Verwunderung knurrte die alte Frau. »Ihr seid wirklich sehr verbittert, Diebin, dass Ihr sogar über Leichen gehen würdet, um diese Perlenkette zu bekommen!«

»Ich frage nicht noch einmal.« Die Klinge des Dolchs drückte ich fest gegen ihre Kehle.

»Oh, ein Dolch aus Drachenzahn, sehr interessant«, lachte die Frau laut auf. Sie zitterte gar nicht mehr und wirkte alles andere als eingeschüchtert.

»Sie zwingen mich dazu, den Dolch einzusetzen!«, fauchte ich und wünschte insgeheim meine Stimme klänge bedrohlicher, wenigstens ein bisschen.

»Ihr kennt die Händlerin Bodawauwau ziemlich schlecht.« Erneut lachte sie auf, diesmal höhnischer und finsterer. In der nächsten Sekunde war sie plötzlich verschwunden. Weg. Verpufft. Allein stand ich da, vor dem mit Waren befüllten Wagen. Kein Mensch konnte plötzlich verschwinden.

Ich verstand die Welt nicht mehr, bis ich geleitet von Wut den Wagen umstieß und der gesamte Inhalt auf den Boden landete. Auf dem Boden verstreut lagen nun Kräuter, Zaubertränke, Kreuze, Räucherstäbchen, Messer und Schwerter aus den verschiedensten Materialien. Verdammt! Diese Frau war keine normale Händlerin. Sie war eine Lieferantin für Monsterjäger! Kein Wunder, dass sie plötzlich verschwinden konnte, sicherlich nutzte sie irgendeinen Hexenzaubertrank. Entgeistert heftete ich den Dolch zurück an meinen Gürtel.

Natürlich wusste sie, dass dieser aus Drachenzahn bestand, schließlich kannte sie sich in dem Fachgebiet aus. »Jade! Du warst so nah dran!« Ich fluchte, schimpfte, und stieß mit den Fuß gegen den Wagen. Zum ersten Mal seit fünf Jahren entdeckte ich die Perlenkette meiner Schwester, nur um sie wenig später wieder aus den Augen zu verlieren. Sie war fast in meinen Händen. Vor lauter Hass, auf die Frau mit dem lächerlichen Namen Bodawauwau, warf ich einen Trank nach dem anderen zu Boden. Eine buntgemischte Flüssigkeit breitete sich zu meinen Füßen aus und verfärbte das anliegende Gras in eine tiefe Schwärze. Vielleicht war es ein wenig kindisch, die Güter der Händlerin zu zerstören, aber zur Beruhigung meiner Nerven tat es verdammt gut. Oh, die Frau schwebte sicherlich nicht in Gefahr, als die Vampire zum Tichan flogen. Der Gedankengang überkam mich, nachdem ich ein Kreuz zerbrochen und unzählige Eisenschwerter von der Klippe geworfen hatte.

KAPITEL 5

Eine Weile verbrachte ich traurigerweise damit, die Waren zu zerstören. Zum Glück war Issus nicht bei mir, der mich für meinen Wutausbruch höchstwahrscheinlich sogar ausgelacht hätte. Zudem hatte ich auch die Gelegenheit verpasst, mich mit einem der Tränke, in Bodawauwaus Nähe zu teleportieren. Vorausgesetzt, alle Zaubertränke waren auf ihren Zufluchtsort programmiert gewesen, sonst hätte ich auch irgendwo im Nirgendwo landen können. Nachdem ich mein Werk für beendet hielt, beschloss ich, mich ein wenig im Unterholz umzuschauen. Die Händlerin konnte nicht allzu weit weg sein, dafür wirkten die Zaubertränke nicht stark genug. Man musste schon eine Hexe sein, damit der Zauber auch seine volle Wirkung entfalten konnte. Es interessierte mich brennend, wie Bodawauwau in den Besitz dieser Tränke kam. Hexen sind normalerweise sehr in ihren Kreisen zurückgezogen und hegten eine tiefe Abneigung gegenüber Menschen. Die Hexe, die Bodawauwau wohl irgendwo für das Zubereiten von Zaubertränken gefangen hielt, tat mir sehr leid.

Mit dem Dolch in meiner Hand schnitt ich mir einen Durchgang durch das dicht bewachsene Dickicht. Stechende Äste, langfingrige Sträucher und gemeine Brennnesseln versuchten immer wieder, gierig nach meiner Kleidung zu schnappen. Ich ließ mich davon nicht abhalten, nicht ehe die grüne Perlenkette in meinen Händen lag. Je tiefer ich in den Wald drang, desto höher stieg ich den Berg hinauf. Gerade weil der Tichan nicht dermaßen steil wie das Toper-Gebirge war, bemerkte man das langsame Hinaufgehen nicht auf Anhieb. Eine Zeitlang durchstreifte ich das Gestrüpp, als erneut eine Quarzsäule über mir aufragte, diesmal um einiges näher. Etwas befand sich vor dieser mit Efeu verwachsenen Säule. Etwas, oder besser gesagt, jemand.

»Bodawauwau!«, knurrte ich finster und beschleunigte mein Tempo. Diesmal hielt ich den Dolch griffbereit in der Hand, während die Pflanzen sich brutal gegen mich sträubten. Ehe ich mich versah, und einige tote Pflanzen später, stand ich vor einem Torii. Ein uraltes Schriftzeichen, das bereits vor meiner Zeit existierte, ragte auf einem Schild oberhalb des hölzernen Tors. Definieren oder gar übersetzen konnte ich das Zeichen nicht, dafür war es viel zu alt. Wahrscheinlich schraubte einer von Tichans Handlangern das Schild von einem noch älteren Gegenstand ab und brachte es hier auf Befehl an. Solche Taten wurden häufig unter seiner Herrschaft begangen, insbesondere wenn es um uralte Tempel ging, die einst Menschen vor Tausenden von Jahren für ihre damaligen Götter angefertigt hatten.

Ich hatte kaum Erwartungen, weshalb mich die kunstvolle Anfertigung des Toriis verwunderte. Normalerweise bauten die Menschen solche Tore vor einem Schrein auf, um ihren imaginären unsterblichen Gottheiten Ehre darzubringen. Aufmerksam beobachtete ich die Umgebung. Bodawauwau konnte überall sein. Der Händlerin traute ich es sogar zu, mich in eine Falle locken zu wollen. Langsam durchschritt ich das Tor, ging einen mit Moos überdeckten Weg aus Steinen entlang, bis ich vor einem gewaltigen Tempel stand. Dort erklomm ich drei aus Stein angefertigte Stufen und betrat das Innere des lichtdurchfluteten Tempels. Weiße Quarzsäulen stützten die schwungvoll mit Ornamenten verzierte Decke. Das sich wiederholende synchrone Muster erinnerte mich an die Flügel eines Adlers. Bis auf zwei lebensgroße, aus Marmor angefertigte Statuen, war der Raum leer.

Während ich die beiden Statuen aus der Nähe betrachtete, verlor ich jeden Sinn für Realität. Meine Fingerspitzen strichen über das Gesicht der Statuen. Erst die eine, dann die andere. Der Steinhauer meißelte mit Bedacht und viel Aufwand Mund, Lippen und Augen. Selbst zwei Perlenketten bildete dieser mit größter Genauigkeit nach.

»Himiko, Haizea«, flüsterte ich. Demütig kniete ich mich vor den Skulpturen nieder. Zwar mochten die Statuen zwei Frauen darstellen, aber ihre Schönheit, ihre wahren Gesichter, ihre Ausstrahlung, all dies zerschellte der Marmor. Selbst der beste Bildhauer der Menschen erschuf mit den Skulpturen lediglich ein Kunstwerk, weit fernab der Wirklichkeit. Die Menschen meißelten lediglich »grüne Priesterin« unter Himikos Statue, während unter Haizeas »blaue Priesterin« stand. Sie wussten nicht einmal, ihre wahren Namen. Natürlich nicht. Wir haben den Menschen nie unsere wahren Namen verraten. Mein Blick fiel wieder auf das Torii. Was wollte Kaiser Tichan damit bezwecken? Er war es, der den Befehl zur Hinrichtung gab. Zweifellos kostete dem Kaiser die Errichtung der Grabstätte mehr, als sonst irgendein prunkvolles Bankett. Natürlich war es sinnlos, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Jetzt, zweihundertfünf Jahre später, waren alle Beteiligten von damals tot, mich ausgenommen. Antworten würde es keine mehr geben. Ich selbst wusste nicht einmal, wieso ich wieder lebte, woher sollte ich demnach die anderen Erklärungen finden.

Seufzend griff ich in meinen Beutel und nahm eine verwelkte Sonnenblume heraus, die auch wenn sie mehr tot, als lebendig war, einen symbolischen Charakter zeigte. Schweigend legte ich sie in die Mitte der beiden Skulpturen meiner Schwestern. Ihre Urnen vermutete ich unterhalb oder im Inneren der Statuen. Wo auch immer sie in diesem Augenblick sein mochten, meine Erinnerungen gehörten stets ihnen. Eine Träne glitt mir über die Wange.

»Bald schon werdet ihr wieder bei mir sein.« Mein Schluchzen verschlang meine Worte. Schon lange staute sich meine Trauer. Erst das Betreten der Grabstätte, brachte den Damm, endgültig zum Brechen.