12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein zärtlicher und mitreißender Roman über Machtverhältnisse und über die Frage nach dem Gleichgewicht der Welt. Željko, der von allen »Jimmy« genannt wird, ist fünfzehn, als er sich in Martha verliebt. Sie ist Professorin in Heidelberg, er lebt mit seinen Eltern und Geschwistern zu fünft in einer Zweizimmerwohnung in Ludwigshafen. Martha hat, was Željko sich sehnlichst wünscht: Bücher, Bildung und Souveränität. Mit Martha besucht er zum ersten Mal ein Theater, sie spricht mit ihm, wie sonst niemand mit ihm spricht. Mit Marthas Liebe wächst Željkos Welt. Doch welche Welt ist es, die er da betritt und wen lässt er dafür zurück? Wo verlaufen die Grenzen zwischen Begehren und Ausbeutung? »Wie macht er das nur? Dass in dieser Liebesgeschichte all das erzählt wird, was es über das ›Einwanderungsland Deutschland‹ zu sagen gäbe, all die Hierarchien, Schmerzen und Spuren, herrlich beiläufig und furchtlos zielgenau.« Lena Gorelik

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

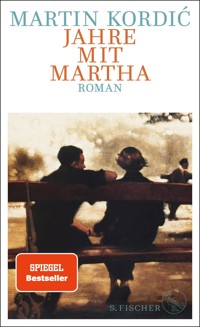

Martin Kordić

Jahre mit Martha

Roman

Über dieses Buch

Željko, der von allen »Jimmy« genannt wird, ist fünfzehn, als er sich in Martha verliebt. Sie ist Professorin in Heidelberg, er lebt mit seinen Eltern und Geschwistern zu fünft in einer Zweizimmerwohnung in Ludwigshafen. Martha hat, was Željko sich sehnlichst wünscht: Bücher, Bildung und Souveränität. Mit Martha besucht er zum ersten Mal ein Theater, sie spricht mit ihm, wie sonst niemand mit ihm spricht. Mit Marthas Liebe wächst Željkos Welt. Doch welche Welt ist es, die er da betritt und wen lässt er dafür zurück? Wo verlaufen die Grenzen zwischen Begehren und Ausbeutung?

Ein zärtlicher und mitreißender Roman über Machtverhältnisse und über die Frage nach dem Gleichgewicht der Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Martin Kordić wurde 1983 in Celle geboren und wuchs in Mannheim auf. Er studierte in Hildesheim und Zagreb. Seit über zehn Jahren arbeitet er als Lektor in Buchverlagen, zunächst in Köln, heute in München. Für seinen Debütroman Wie ich mir das Glück vorstelle (Hanser 2014) erhielt er den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis sowie die Alfred-Döblin-Medaille. »Jahre mit Martha« ist sein zweiter Roman.

Weitere Informationen finden Sie auf

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Simone Andjelković

Coverabbildung: Anne Magill

Die Gedichte, Verse und Zeilen am Buchanfang und in den Kapiteln 7, 9, 13, 14, 19, 21 und 29 stammen aus: Hertha Kräftner, Kühle Sterne, Gedichte, Prosa, Briefe. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Gerhard Altmann und Max Blaeulich. Mit zwei Nachworten. Wieser, Klagenfurt/Salzburg 1997.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491621-7

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Motto]

ERSTER TEIL

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

ZWEITER TEIL

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

DRITTER TEIL

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

VIERTER TEIL

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

[Danksagung]

Jedes Seelenbild ist auch ein Weltbild.

HERTHA KRÄFTNER

ERSTER TEIL

1

Ich sah Martha zum ersten Mal auf dem vierzigsten Geburtstag meiner Mutter. Damals wusste ich nicht, dass sie Martha hieß, ich kannte sie nur als »Frau Gruber«.

Die Geburtstagsfeier sollte unten im Gemeindesaal stattfinden, das war der Keller in unserem Hinterhof. Mehrmals wöchentlich trafen sich dort die Mitglieder des Friedenszentrums für einen Nähkurs oder zum Bibelstudium. Obwohl es von außen nicht erkennbar war, gehörte das Haus einer kirchlichen Gemeinschaft oder einem christlichen Verein, genau weiß ich das nicht. Zwischen vielen anderen braunen Häusern stand es irgendwo in Ludwigshafen.

Mein Vater war hier der Hausmeister und meine Mutter die Putzfrau. Für diese Arbeiten bekamen wir eine Zweizimmerwohnung im Vorderhaus, in der wir mietfrei wohnen konnten: mein Vater, meine Mutter, mein großer Bruder Kruno, meine kleine Schwester Ljuba und unser Wellensittich Lothar, der so hieß, weil Lothar Matthäus der beste Fußballer war.

Hauptberuflich war mein Vater nicht Hausmeister, sondern Bauarbeiter. Er war immer auf Montage. Zusammen mit meiner Mutter verdiente er zwar so viel Geld, dass ich an Klassenfahrten teilnehmen konnte, dafür habe ich meinen Vater allerdings nur am Wochenende gesehen. Als sein Körper für die Baustelle zu kaputt war und er endlich im Trainingsanzug bei uns im Wohnzimmer saß und Fernsehen guckte, da war ich längst ausgezogen und lebte weit weg in einer anderen Stadt, aber das ist eine Geschichte, die ich später erzählen will.

Damals fand ich das alles ganz normal, und an dem Tag, an dem meine Mutter ihren vierzigsten Geburtstag feierte, da saß mein Vater also in Frankfurt in einem Autokran und versetzte Schalungen für die Bahnsteige des neuen Fernbahnhofs am Flughafen. Mein Bruder machte eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der BASF, saß bei einem Cousin in der Autowerkstatt herum oder spielte Fußball für den FC Croatia Vorderpfalz. Meine Schwester war noch sehr jung. Sie ging in die zweite Klasse oder half meiner Mutter beim Putzen und Kochen. Wenn also unter der Woche in den Räumen des Friedenszentrums etwas repariert werden musste, sprang meist ich als Hausmeister ein. So auch an dem Tag, an dem Martha und ich uns zum ersten Mal begegneten.

Nach der Schule holte ich Ljuba vom Hort ab und half dann meiner Mutter, den Gemeindesaal herzurichten. Wir schoben drei Tische zusammen, legten Plastiktischdecken darüber und breiteten darauf noch echte Häkeldeckchen aus, meine Schwester wischte die Kellertoilette.

Aus unserer Wohnung holte ich silberfarbene Serviertabletts mit Schinken und Käse und trug ein schweres Blech mit selbstgebackenen Süßigkeiten in den Gemeindesaal. Zwei Tage lang hatte meine Mutter alles zusammen mit meiner kleinen Schwester vorbereitet.

»Dann noch die Torte!«, rief sie mir zu.

Und das war der erste ungewöhnliche Moment an diesem Tag. Denn eine Torte bedeutete, dass jemand eingeladen war, der ein feinerer Mensch sein musste als wir, als meine Mutter, meine Tanten, meine Cousinen und die Frauen von der Putzkolonne aus dem Krankenhaus.

»Für Frau Gruber«, sagte meine Mutter. »Die aus Heidelberg.«

Meine Mutter hatte eine Schwarzwälder Kirschtorte gekauft, die ich nun aus dem Kühlschrank holen und anrichten sollte. Meine Mutter backte tagelang mit meiner kleinen Schwester komplizierte Kekse und andere Süßigkeiten, fürchtete aber, Frau Gruber aus Heidelberg könnte unser Essen für minderwertig halten, und kaufte deshalb eine Tiefkühltorte aus dem Supermarkt. Meine Mutter wollte Frau Gruber aus Heidelberg gefallen. Meine Mutter wollte, dass Frau Gruber aus Heidelberg dachte, wir seien gute Ausländer. Meine Mutter war die Putzfrau von Frau Gruber.

Ohne Frau Gruber überhaupt zu kennen, wusste ich genau, dass sie sich gleich auf unseren Schinken und unsere breskvice stürzen würde, während ich die noch halb gefrorene Schwarzwälder Kirschtorte essen würde, um meine Mutter glücklich zu machen.

»Liegt Heidelberg nicht eher im Odenwald?«, fragte ich.

Aber als ich feststellte, dass in den Augen meiner Mutter eine große Angst sichtbar wurde, etwas Wesentliches falsch gemacht, etwas von diesem Land auch nach über zwanzig Jahren nicht verstanden zu haben, sagte ich: »Alles gut, Mama, ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte.«

Kurz nachdem die ersten Frauen zur Feier erschienen waren, wurde ich in den Hinterhof gerufen. Die Spülung der Kellertoilette funktionierte nicht, und ich sollte sie reparieren. Da ich von Sanitärarbeiten überhaupt keine Ahnung hatte, aber männlich wirken wollte, holte ich den Werkzeugkoffer. Ich klopfte zweimal mit der Wasserpumpenzange auf den Spülkasten, dann noch ein paarmal gegen die Leitung unter dem Becken, damit alle Frauen hörten, dass ich arbeitete, und beschloss dann, das WC für die Feier abzusperren.

»Etwas stimmt nicht mit dem Dichtring«, sagte ich, weil das ein Begriff war, den ich mal bei einem Cousin aufgeschnappt hatte, der als Gas-Wasser-Installateur arbeitete.

Ich schloss die Tür ab, steckte den Schlüssel ein und ging zurück ins Vorderhaus in unsere Wohnung. Damit nicht alle klingeln mussten, schob ich den kleinen Hebel am Türschloss hoch. Die Frauen, die nun im Laufe des Nachmittags zur Toilette mussten, kamen also nach und nach in unsere Wohnung, alle meine Tanten und Cousinen, einige Kolleginnen aus der Putzkolonne im Krankenhaus und schließlich auch Frau Gruber.

Ich erkannte sie sofort.

Frau Gruber hatte echte blonde Haare. Erst dachte ich, sie habe weiße Haare. Dann aber stellte ich fest, dass es eine Mischung aus blonden und weißen Haaren war, woraus ich ableitete, dass sie nicht gefärbt sein konnten. Wie um die Echtheit ihrer Haarfarbe zu unterstreichen, hatte Frau Gruber mitten im Gesicht Sommersprossen, die mir gleich sehr gut gefielen.

Frau Gruber trug eine hellblaue Jeans und einen ausgeleierten Rollkragenpulli, obwohl es draußen schon recht warm war. Vielleicht, dachte ich, ist es Frau Gruber vor diesem Geburtstagsfest ja ähnlich gegangen wie meiner Mutter. Unsere Schwarzwälder Kirschtorte war ihr ausgeleierter Rollkragenpulli.

»Hallo«, sagte ich.

Frau Gruber erschrak. Sie hatte sich ein wenig bei uns im Flur umgeschaut und nicht gemerkt, dass nur ein paar Meter weiter, am Ende dieses Flurs hinter einem Vorhang, ich auf meinem Bett saß und Zeitung las. Der Vorhang war nur halb zugezogen, der Bereich dahinter war mein Kinderzimmer.

»Hallo«, sagte Frau Gruber. »Ich suche die Toilette.«

»Direkt hier«, sagte ich und zeigte auf die Tür vor meinem Bett.

Frau Gruber kam auf mich zu. Sie blieb vor mir stehen und winkte mir.

Ich winkte zurück.

Dann ging Frau Gruber an mir vorbei auf die Toilette, und ich schaute ihr auf den Hintern.

Eine ganze Weile passierte nun gar nichts. Ich las weiter in meiner Zeitung und schrieb mir Wörter, die nach Bildung und Schlauheit klangen, Wörter, deren Bedeutung ich damals noch nicht kannte, auf kleine Pappkarten. Als ich überlegte, welche Zeitung ich als nächste von meinem Stapel nehmen wollte, und schließlich nach der Wochenzeitung griff, in der die Spalte mit der Schachaufgabe abgedruckt war, fiel mir auf, dass Frau Gruber noch immer nicht aus der Toilette herausgekommen war. Ich hörte auch kein Geräusch.

»Ist alles in Ordnung, Frau Gruber?«

Keine Antwort.

»Frau Gruber?«

»Ja.«

»Ist alles okay?«

»Könntest du vielleicht dort weggehen?«

»Wie meinen Sie das?«

»Ich kann nicht, wenn du da vor der Tür in deinem Bett sitzt.«

Ich sprang auf und ging den Flur entlang, drehte mich dann aber doch noch einmal um.

»Ich heiße Jimmy!«, rief ich, obwohl das nicht stimmte. »Ich bin in der Küche!«

Nur zwei Minuten später war auch Frau Gruber in der Küche. Ich saß auf der Eckbank, sie stand vor der Mikrowelle. Frau Gruber hatte einen roten Kopf und entschuldigte sich bei mir. Ich hatte einen roten Kopf und entschuldigte mich bei ihr.

Auch viele Jahre später noch erzählten wir uns dieses Kennenlernen immer wieder neu und mussten gemeinsam darüber lachen. Damals jedoch war es uns beiden furchtbar peinlich gewesen. Martha war es peinlich, weil sie sich verkrampft und spießig fühlte, und mir war es peinlich, weil ich Frau Gruber aus Heidelberg in so eine unangenehme Situation gebracht hatte.

Bis zu jenem Tag hatte ich einfach noch nie jemanden kennengelernt, der ein Problem damit gehabt hatte, direkt neben meinem Bett pinkeln zu gehen.

2

Meine Geschichte will ich erzählen, weil ich glaube, dass wir uns mehr Geschichten erzählen sollten über uns in diesem Land. Möglicherweise hat mein Leben einige Überschneidungen mit den Leben anderer, die wie ich Kinder sind von Eltern, die irgendwann einmal hierherkamen und sich an nichts festhielten als an ihren Körpern und an ihren Träumen. Mir selbst will ich meine Geschichte erzählen, weil ich die Irrwege meines jungen Erwachsenenlebens in eine Dramaturgie sortieren will, die auf ein versöhnliches Ende zusteuern soll.

Einige Wochen nach unserer ersten Begegnung trafen Frau Gruber und ich erneut aufeinander. Es war zu Beginn der großen Ferien. Ich hatte lange geschlafen und war dann die Papiercontainer in der Innenstadt abgegangen. Anschließend ging ich weiter Richtung Rathaus-Center und fand mitten auf dem Gehweg eine Brieftasche.

Als ich sie aufmachte, sah ich sofort die vielen Scheine. Es waren 438 Mark und 73 Pfennig darin. Außerdem ein Personalausweis von Dr. Helmut Otto, Visitenkarten von Dr. Helmut Otto, Kreditkarte, Führerschein, Briefmarken, ein Zettel, auf dem eine Telefonnummer notiert war. Dr. Helmut Otto war Rechtsanwalt und seine Kanzlei nur zwei Straßen weiter am Lutherbrunnen.

Auf dem Weg dorthin dachte ich darüber nach, das Geld herauszunehmen und das Portemonnaie einfach in den Briefkasten zu werfen, aber in einem Zeitungsartikel mit der Überschrift »Ihr gutes Recht« hatte ich davon gelesen, dass einem Finder in Deutschland fünf Prozent Finderlohn zuständen, und weil ich die Brieftasche ja in eine Anwaltskanzlei bringen würde, dachte ich, die wüssten das sicherlich auch.

Die Kanzlei war in einem Gebäude mit viel Platz, viel Luft, viel Glanz und einem Empfangstresen. Ich ging zu der Frau, die dort saß, und überreichte ihr die Brieftasche.

»Die habe ich gefunden«, sagte ich. »Die gehört dem Herrn Otto. Der arbeitet hier.«

»Wie nett von dir. So etwas Ehrliches«, sagte die Frau. »Danke. Ich gebe ihn weiter.«

Ich blieb stehen und schaute die Frau an. Die Frau schaute mich an. Dann hielt sie mir eine Glasschale hin, die mit Schokolinsen gefüllt war.

»Greif rein«, sagte sie.

Und ich griff hinein, obwohl ich Schokolinsen nicht mochte. Mit einem Mal hatte ich Angst vor dieser Frau. Ich hatte Angst vor dem vielen Platz, vor der vielen Luft, vor dem vielen Glanz, ich kam mir klein und unbedeutend vor. Ich war klein und unbedeutend.

Wenn ich heute daran zurückdenke, ist mir vor allem in Erinnerung, dass ich mich ärgerte. Nicht darüber, dass ich keinen Finderlohn erhalten hatte, sondern darüber, dass ich nicht klug genug war, eine verbale Auseinandersetzung führen und für mich entscheiden zu können. Ich wollte bestehen können in dieser Welt mit viel Luft und viel Glanz. Ich wollte einer werden, den man nicht herumschieben kann. Ich wollte einer werden mit Verstand.

Ich war bereit, alles dafür zu tun.

Am Rathaus-Center war immer etwas los, und es gab viel zu gucken. Die unterschiedlichsten Menschen kamen hier zusammen. Arbeitslose Alkoholiker, die auf arbeitslose Alkoholiker schimpften. Junge Mütter, die mit anderen jungen Müttern zusammensaßen und ihr Leid teilten. Aber auch viele, viele Menschen, die in den vielen, vielen Geschäften einkaufen gingen.

Ich setzte mich an einen stillgelegten Brunnen und blätterte in den Zeitungen und Magazinen, die ich aus den Papiercontainern geangelt hatte, suchte nach einer Schachaufgabe. Für Kruno hatte ich eine Fernsehzeitung eingepackt, in der das Programm noch drei Tage lang gültig war, für Ljuba ein paar Pferdehefte und für mich selbst die letzten drei Ausgaben einer Wochenzeitung und sogar eine britische Zeitschrift von vor ungefähr einem Jahr. Auf der Titelseite stand »Farewell, Diana«, und darunter waren William und Harry am Tag der Trauerfeier zu sehen. William hatte den Blick auf den Boden gerichtet. Harry hingegen schaute irgendwohin. Es sah so aus, als suchte er dort, wo er hinguckte, das passende Gefühl für den Tod seiner Mutter.

William und Harry waren ungefähr so alt wie Kruno und ich.

Weil es mir in der Sonne zu heiß wurde und es am Brunnen nach Abfall roch, packte ich die Zeitungen wieder in den Rucksack und spazierte durch das Rathaus-Center.

Erst ging ich in den Elektronikmarkt. Dort war in einer Ecke ein Fernseher aufgebaut, an dem man ein neues Videospiel ausprobieren konnte. Leider spielten an beiden Gamepads schon andere Jungs, die wohl auch den ganzen Tag lang nichts zu tun hatten. Ich blieb ein paar Meter hinter ihnen stehen und schaute ihnen zu. Die Geschwindigkeit des Rennspiels war atemberaubend. Ich versuchte, mir einige Tricks abzuschauen, für den Fall, dass ich selbst einmal Gelegenheit haben sollte, das neue Spiel auszuprobieren.

Ich ging weiter in die Musikabteilung. Auf einem Tresen standen dort CD-Player, mit denen man sich Musik anhören konnte. Ich hörte mir dort sieben Mal »Dirty Diana« von Michael Jackson an. Ich hatte das Lied selbst, sowohl auf Kassette als auch auf CD, aber hier, mit diesen Kopfhörern, der erstaunlichen Klangqualität, konnte ich die Atmung viel besser hören.

Michael Jackson war kein Mann, er war keine Frau, er war ein Schwarzer Mensch, er war ein weißer Mensch, er war arm, und er war reich, er war alles gleichzeitig. Ein geschlagenes Kind und der König des Pop, ein Mann mit Lederjacke und eine Frau im Bodysuit.

Wenn ich Michael Jackson sah, spürte ich die Möglichkeit einer Welt, in der jeder sein kann, wie er will und was er will. Allein diese Idee gab mir Kraft, und hier in dem Laden konnte ich mit den Kopfhörern also die Atmung viel besser hören. Die Atmung gab den Rhythmus vor, die Atmung bestimmte, wie ein Körper sich zu dieser Musik zu bewegen hatte.

Ich schlenderte weiter durch das Rathaus-Center, passierte den McDonald’s, in dem ich meinen neunten Geburtstag gefeiert hatte. Jedes Mal, wenn ich an diesem McDonald’s vorbeiging, wurde mir flau im Magen. Der Kindergeburtstag hatte meine Mutter sehr angestrengt, was wiederum mich sehr angestrengt hatte, was wiederum dazu geführt hatte, dass ich abends mit Fieber im Bett lag und die Junior-Tüte auskotzte, was wiederum dazu geführt hatte, dass ich an meinem neunten Geburtstag sehr traurig eingeschlafen war.

Erst vor einem Sportladen blieb ich wieder stehen. Im Schaufenster stand ein lebensgroßer Pappaufsteller von Michael Jordan. Mit einer Hand balancierte er einen Basketball auf dem Zeigefinger, mit der anderen Hand präsentierte er den neuen Jordan-Schuh. Es war der Air Jordan XIII. Ein Schuh wie aus einer anderen Galaxie.

Gerade als ich hineingehen wollte, weil ich den neuen Jordan unbedingt mal anfassen wollte, sah ich ein paar Meter hinter dem Pappaufsteller eine Frau auf dem Boden knien, die einem Mädchen auf dem Fuß herumdrückte. Es war Frau Gruber. Ich machte sofort einen Schritt zur Seite und versteckte mich hinter dem Werbeaufsteller. Als ich erneut hervorschaute, streichelte Frau Gruber dem Mädchen gerade über den Kopf. Das Mädchen musste Frau Grubers Tochter sein. Es umarmte seine Mutter.

Frau Gruber sprach mit einem Verkäufer und nickte ihm zu. Zu dritt gingen sie zur Kasse. Die Tochter war ungefähr im Alter von Ljuba, und in diesem Alter hätten wir niemals neue Schuhe bekommen. Ich ging schnell rüber in einen anderen Laden und schaute mir Sonnenbrillen an einem Drehständer an. Dann kamen sie. Hand in Hand verließen Frau Gruber und ihre Tochter das Geschäft. Sie bummelten.

Zuerst verschwanden sie in einer Parfümerie. Weil Frau Gruber und ihre Tochter so sehr auf sich selbst konzentriert schienen, traute ich mich, auch hineinzugehen. Eine Verkäuferin kam auf mich zu und bot mir ihre Hilfe an. Ich lehnte ab, aber die Verkäuferin blieb neben mir stehen.

»Ich schaue nur«, sagte ich.

»Ich auch«, sagte sie.

Weil mir diese Situation sehr unangenehm war und ich weder etwas klauen noch etwas kaufen, sondern nur gucken wollte, wie Frau Gruber wohl ihren weiteren Tag verbringen würde, verließ ich das Geschäft wieder und wartete draußen hinter einem Gebäudeplan auf sie.

Ich war mir nicht sicher, ob Frau Gruber etwas gekauft hatte oder ob sie vielleicht nur die Gelegenheit hatte nutzen wollen, um ihr Parfüm aufzufrischen, jedenfalls kam sie sehr schnell wieder heraus, hatte ihre Handtasche um die Schulter gehängt und trug die tolle Papiertüte aus dem Sportladen. Die Tochter hüpfte vergnügt neben ihr her.

Frau Gruber und ihre Tochter gingen in den Supermarkt. Als ich ihnen folgte, standen die beiden gerade beim Obst und suchten eine Ananas aus. Dann klappte Frau Gruber das Drahtgitter auf der Rückseite des Einkaufswagens hoch und ihre Tochter kletterte mitsamt der Ananas hinein. Die Tochter saß nun den ganzen Einkauf über in dem Wagen, hielt die Ananas im Arm und zeigte auf verschiedene Produkte, die Frau Gruber daraufhin zu ihrer Tochter legte.

Ich stellte mir vor, dass Frau Grubers Tochter schwer krank war und bald sterben würde und dass sie deshalb heute noch einmal alle ihre Wünsche erfüllt bekam, aber als die beiden dann am Kühlregal vorbeikamen, sah ich für einen Moment genau in das Gesicht der Tochter. Sie sah kerngesund aus. Sie hatte blonde Haare, einen Pony, rosige Backen, sie war sogar ein bisschen pummelig.

»Hi«, sagte Frau Gruber und stand mit dem Einkaufswagen direkt vor mir.

»Hi«, sagte ich.

Die Tochter hielt noch immer die Ananas im Arm und schaute mich an. Ich schaute die beiden an, Frau Gruber und ihre Tochter.

»Sag Hallo, Edi«, sagte Frau Gruber, aber die Tochter sagte nichts. »Das ist Edita.«

»Hallo, Edita«, sagte ich. »Ich bin Jimmy.«

»Ich kenne den«, sagte Edita, ohne den Blick von mir abzuwenden. »Der war gerade schon da.«

Der Satz hing nun einfach so für ein paar Sekunden in der Luft. Keiner griff ihn weiter auf. Auch Edita nicht.

»Wie geht es Ihnen?«, fragte ich.

»Wir waren heute schon im Museum. Deine Mutter ist gerade bei uns und putzt, Edi und ich machen uns einen schönen Tag.«

»Ich auch«, sagte ich.

»Ja?«

»Ja.«

»Was machst du?«

»Ich kaufe mir ein Eis.«

»Eis hatten wir schon. Stimmt’s, Edi?«

»Von Fontanella«, sagte Edita jetzt. »Der hat das Spaghettieis erfunden.«

»Spaghettieis mag ich auch«, sagte ich.

»Ich mag Spaghettieis auch«, sagte Frau Gruber.

Edita schaute zu ihrer Mutter hoch und dann wieder zu mir.

»Entschuldigung …«, sagte Frau Gruber. »Wir … Wir gehen gerade zur Kasse.«

»Ach so, ich … Ich bin auch auf dem Weg zur Kasse.«

Frau Gruber musste lachen. Das war ansteckend.

»Dann gehen wir zusammen?«, fragte sie.

Viel eher als eine Frage war es eine Entscheidung, die Frau Gruber in dem Moment für uns getroffen hatte. Ich freute mich darüber, und meine Zustimmung lag darin, dass ich mich an dem Einkaufswagen festhielt, in dem Edita saß. So gingen wir zu dritt zur Kasse, als wären wir schon sehr oft zu dritt in einem Supermarkt zur Kasse gegangen.

Frau Gruber bezahlte mein Eis zusammen mit ihrem Einkauf, ich bedankte mich. Anders als meine Mutter nahm Frau Gruber sich keine Zeit, den Kassenzettel zu überprüfen, sie ließ ihn sich nicht einmal geben. Wir gingen gleich aus dem Supermarkt heraus und weiter Richtung Parkhaus, Edita nun in unserer Mitte. Frau Gruber schlug vor, dass ich mit ihnen zusammen nach Heidelberg fahren könne, um meine Mutter zu überraschen.

Als wir vor Frau Grubers Auto standen, war ich erstaunt. Sogar wir hatten einen Mercedes. Frau Gruber aber fuhr einen Volvo Kombi, ein Auto, das mein Vater als »Baustellenauto« bezeichnet hätte. Unser Mercedes war zwar nur ein ausrangiertes und umlackiertes Taxi und hatte knapp zweihunderttausend Kilometer runter, aber immerhin konnten wir uns damit bei Heimatbesuchen in der Herzegowina sehen lassen.

Ich half Frau Gruber, die Tüten einzuladen, brachte den Einkaufswagen weg und schob mir den Kaugummi-Stiel von meinem Eis in den Mund. Ich guckte nicht auf dem Boden zwischen den Einkaufswagen nach heruntergefallenen Markstücken, ich ging gleich wieder zurück zum Auto. Auf der Beifahrerseite stieg ich ein und klemmte mir meinen Rucksack zwischen die Beine.

»Hier«, sagte Frau Gruber und hielt mir ein Taschentuch hin.

»Du siehst aus wie ein Clown«, sagte Edita von hinten aus ihrem Kindersitz.

Ich nahm das Taschentuch und putzte mir den Mund sauber. Der roten Farbe nach zu urteilen, hatte ich mir das Eis ins Gesicht geschmiert. Es war mir überhaupt nicht peinlich. Von Anfang an fühlte ich mich an der Seite von Frau Gruber sehr sicher.

Wir fuhren los, und Frau Gruber fragte mich, was ich in meinem Rucksack habe. Obwohl auch das mir hätte unangenehm sein können, machte ich ihn auf und zeigte ihr das Altpapier.

»Das habe ich aus dem Papiercontainer am Kino.«

»Und was willst du damit?«

»Lesen.«

Frau Gruber schwieg.

»Ich lese auch Goethe«, fuhr ich schnell fort. »Die Leiden des jungen Werther. Kennen Sie das?«

Weil ich so nervös war, wartete ich keine Antwort ab.

»Von allen Büchern habe ich das am häufigsten in der Stadtbücherei verlängert. Aber ich lese auch Zeitung.«

Ich machte den Rucksack etwas weiter auf, damit man besser hineinsehen konnte.

»Ich lese nur die guten Zeitungen. Die anderen sind für meine Geschwister.«

Daraufhin sagten wir beide eine Weile nichts. Mehrmals schaute Frau Gruber mich an und dann wieder zurück auf die Straße. Ich war mir nicht sicher, ob Frau Gruber das mit dem Altpapier vielleicht nicht doch etwas merkwürdig fand. Aber von Augenblick zu Augenblick sah es mehr danach aus, als würde sie sich über etwas freuen, als hätte sie etwas in mir erkannt, was sie mochte.

»Frau Gruber, darf ich Sie etwas fragen?«

»Selbstverständlich.«

»Wie fühlt sich der neue Jordan an, wenn man ihn anfasst?«

»Der Schuh?«

»Ja.«

»Ich weiß nicht. Edi, wie fühlt sich dein neuer Schuh an?«

Edita überlegte eine Weile.

»Wie Oliver«, sagte sie dann.

»Oliver ist unser Kater«, sagte Frau Gruber.

»Oliver hat ein ganz weiches Fell!«, rief Edita von hinten.

Frau Gruber musste lachen, und auch Edita hielt sich nun die Hand vor den Mund und prustete los. Ich ließ mich davon anstecken.

Zu dritt lachten wir und hörten überhaupt nicht mehr auf. So fuhren wir über die Rheinbrücke und an einer Moschee und an einer Kakaofabrik vorbei und dann weiter auf die Autobahn. Mit jedem Meter, den wir auf ihn zufuhren, breitete sich vor uns der Odenwald aus, und bald schon wurde das Licht heller, der Himmel blauer, und die Farben der Häuser wurden bunter und kräftiger.

3

Für den Rest der großen Ferien stellte Frau Gruber mich als Hausmeister und Tierpfleger ein.

Edita hatte zur Trennung ihrer Eltern nicht nur den Kater Oliver geschenkt bekommen, sondern auch drei Zwergkaninchen, und diese hatten sich in den vergangenen Monaten rapide vermehrt. Inzwischen waren es zwölf Zwergkaninchen, von denen einige in den Wochen nach ihrer Kastration und Sterilisation erbitterte Feinde geworden waren und sich nun böse Wunden zufügten. Mit der Liebe im Kaninchenstall war es vorbei, und Edita hatte darüber die Freude an den nun wahnsinnig gewordenen Tieren fast vollständig verloren.

Aus diesem Grund sollte ich ganz hinten im Garten der Grubers drei große, überdachte Gehege anlegen, damit die Kaninchen den Sommer über getrennt voneinander leben und sich ein neues Glück aufbauen konnten. Außerdem gab es einen großen Teich mit Goldfischen, die von mir versorgt werden mussten. Und nicht zu vergessen Oliver, der Kater, der stets sehr freundlich war und sich für nichts sonderlich zu interessieren schien. Immer wieder bat Frau Gruber mich auch darum, ein paar Dinge im Garten zu erledigen. Es gab viel zu tun auf einem so großen Grundstück und in einem so großen Haus.

Für all diese Arbeiten hatte meine Mutter mich bei Frau Gruber empfohlen. Und obwohl ich anfänglich befürchtete, nicht wirklich geeignet dafür zu sein, war das alles doch eine gute Gelegenheit, Frau Gruber öfter sehen zu können.

Ein paar Wochen lang verbrachte ich beinahe jeden Tag auf dem Anwesen der Grubers in Heidelberg.

Frau Gruber und meine Mutter hatten sich im Krankenhaus kennengelernt. Meine Mutter war auf der Station zum Putzen eingeteilt, auf der Frau Gruber sich gerade von einer Operation erholte. Frau Gruber bemerkte schnell, wie sorgfältig und gewissenhaft meine Mutter arbeitete, die beiden kamen ins Gespräch, und wie der Zufall es wollte, verstarb in jenen Tagen Frau Grubers langjährige Haushaltshilfe an einem nie erkannten Diabetes. Zwar war die Fahrt nach Heidelberg für meine Mutter mit der Straßenbahn sehr weit, aber Frau Gruber zahlte gut und schwarz.

So hatte meine Mutter also drei Putzstellen: im Krankenhaus, im Friedenszentrum und bei Frau Gruber. Mehr Zeit hatte meine Mutter nicht.

Ich bekam für meinen Ferienjob bei Frau Gruber jeden Tag zehn Mark. Außerdem durfte ich abends die Zeitung mitnehmen und mir so viele Bücher aus der Bibliothek der Grubers ausleihen, wie ich wollte. Der größte Verdienst jedoch bestand für mich darin, einfach nur in der Nähe von Frau Gruber zu sein.

Am besten gefielen mir die sonnigen Tage, an denen wir beide im Garten waren und arbeiteten. Ich war die meiste Zeit im hinteren Teil des Gartens, skizzierte Pläne für die Kaninchengehege, schnitt Maschendraht zurecht oder schlug Holzpflöcke in den Boden.

Frau Gruber saß derweil auf der Terrasse unter einer weißen Markise. Sie hatte sich dort am Pool einen Sommerschreibtisch eingerichtet und bereitete ihre Seminare für das nächste Semester vor. Frau Gruber war eine echte Professorin.

Jeden Tag trug sie ein anderes Kleid, den immer gleichen Strohhut, unter dem ihre blonden Haare hervorschauten, und eine Sonnenbrille mit kreisrunden Gläsern. Ich fand es schön, Frau Gruber beim Denken, beim Schreiben, beim Klugsein zu beobachten. Über den gesamten Garten hinweg bewunderte ich sie für ihre Intelligenz.

Genauso interessant fand ich es aber auch, wenn Frau Gruber schwimmen ging. Das machte sie jeden Tag genau einmal, meist am frühen Nachmittag. Sie stand dann erst noch eine Weile im Schatten unter der Markise. Weil sie eine Sonnenbrille trug, konnte ich nicht erkennen, wohin sie schaute. Ein paar Minuten lang schien sie ihren Blick einfach durch den weiten Garten gleiten zu lassen. Manchmal hatte ich den Eindruck, sie würde zu mir schauen, um festzustellen, ob ich zu ihr schaute. Ich erklärte es mir damals aber so, dass sie nach dem langen Sitzen und Denken erst für eine gewisse Zeit stehen wollte, um ihren Kreislauf bei dieser Hitze mit einem raschen Wechsel zum Sport nicht zu sehr zu belasten. Vielleicht, dachte ich, benötigt sie aber auch ein paar Minuten, um aus der Welt der Theorie wieder in die Realität des Gartens herüberzutreten, an dessen Ende ich stand, ein braun gebrannter Junge mit nacktem Oberkörper, der Holz sägte.

Irgendwann legte Frau Gruber den Strohhut zur Seite, zog sich das Kleid über den Kopf und band sich die Haare zusammen. Sie trug einen dunkelblauen Badeanzug und hatte noch immer die Sonnenbrille auf.

Frau Gruber fing nun an, Gymnastik zu machen.

Erst stellte sie die Beine hüftbreit auseinander und beugte sich mit den Händen voraus zum Boden. Dabei wippte sie immer wieder ein bisschen vor und zurück, was ich sehr aufregend fand und was sie so lange machte, bis sie mit den Handflächen tatsächlich ganz auf den Boden kam. Frau Gruber richtete sich wieder auf, griff sich mit der linken Hand an den rechten Ellenbogen und drückte ihn hinter den Kopf. Dabei stand sie nun ganz aufrecht. Das Gleiche machte sie auch mit dem anderen Arm. Für die letzte Übung tauschte Frau Gruber die Sonnenbrille dann bereits gegen eine Schwimmbrille. Sie trat ein paar Meter unter der Markise hervor und ging zu einem Baum. Dort drückte sie einen Arm längsseits an den Stamm und drehte ihren Oberkörper vom Baum weg. Weiter und weiter, rechts und links.

Dann ging sie zum Pool und sprang hinein.

Eine Dreiviertelstunde lang schwamm Frau Gruber nun Bahn um Bahn. Im immer gleichen Tempo, im immer gleichen Rhythmus, mit der immer gleichen Atmung. Es war eine einzige Gleitphase.

Alles bei Frau Gruber sah so einfach aus.

Das wirklich Interessante aber waren die Minuten nach dem Schwimmen. Weil Frau Gruber so helle Haut hatte, war das der einzige Moment, in dem sie sich im Badeanzug außerhalb des Pools aufhielt und sich in die Sonne legte. Ich nutzte dieses Zeitfenster meist, um zurück zum Haus zu gehen und etwas Wasser aus dem Gartenschlauch zu trinken.

Frau Gruber lag auf einer Liege in der Sonne und atmete schnell und laut und gleichmäßig. Sie hatte schöne kräftige Beine und schöne kräftige Arme, aber was ich an ihrem Körper vor allem so anziehend fand, waren ihre Ohren. Nur wenn Frau Gruber nasse Haare hatte, konnte ich ihre Segelohren gut sehen. Ich kann bis heute nicht sagen, dass ich das jemals an einem anderen Menschen schön gefunden habe, aber ich glaube, Frau Grubers Ohren waren der Grund dafür, dass ich in diesen Minuten gern zum Haus ging, um etwas zu trinken.

Einmal fragte ich Frau Gruber bei einer solchen Gelegenheit, ob sie mal professionelle Schwimmerin gewesen sei.

»In deinem Alter war ich Landesmeisterin auf hundert Meter Brust«, sagte Frau Gruber. »Dann habe ich angefangen, mich für Jungs zu interessieren.«

Die Kombination aus »hundert Meter Brust« und »für Jungs interessieren« machte mich an jenem Tag, in meinem so jugendlichen Körper, sehr verlegen. Am folgenden Wochenende dachte ich immerzu nur an die schwimmende Frau Gruber in ihrem blauen Badeanzug, ihre helle Haut, das zusammengebundene Haar, die Oberschenkel, die Arme, die Ohren, hundert Meter Brust, für Jungs interessieren.

Martha, also Frau Gruber, erschien mir damals, was ihren Körper betraf, gleichermaßen selbstbewusst und zurückhaltend. Sie hatte kein Problem damit, im Badeanzug Gymnastik zu machen, wenn ich in der Nähe war; gleichzeitig aber achtete sie darauf, mir während der restlichen Zeit des Tages nur angezogen gegenüberzutreten, obwohl es sehr heiß war.

Aus späteren Gesprächen weiß ich, dass sie zu jenem Zeitpunkt noch davon ausging, dass ich sie im Vergleich zu Mädchen in meinem Alter wenig anziehend finden könnte. Das vermutete ich auch, als ich einmal aus dem Küchenfenster heraus beobachtete, wie sie sehr umständlich versuchte, sich selbst den Rücken mit Sonnenmilch einzucremen. Sie bat mich nicht um Hilfe.

Nur einmal unternahm ich einen unbeholfenen Versuch, ihr meine Unterstützung anzubieten. Ich stand auf der Terrasse, wickelte grundlos den Gartenschlauch auseinander und wieder auf und tat dann so, als würde ich einen kurzen Moment verschnaufen müssen.

»Sie werden rot zwischen den Schulterblättern«, sagte ich.

»Danke«, sagte Frau Gruber und stand gleich von der Liege auf. »Ich habe dich ja gar nicht bemerkt.«

Sie zog sich das Kleid über und setzte sich an ihren Sommerschreibtisch in den Schatten. Dabei wirkte sie sehr höflich und freundlich, sie lächelte mich an. Es war alles überhaupt nicht anstrengend. Ganz anders als die Mädchen in meinem Alter strahlte Frau Gruber eine sinnvolle Übereinkunft zwischen Wesen und Körper aus. Sie war genau das, was sie war: ein schöner Mensch.

In meiner zweiten Woche auf dem Anwesen der Grubers sah ich ein neues Buch auf dem Sommerschreibtisch liegen. Es trug den Titel Krieg und Frieden in Bosnien-Hercegovina. Das Buch musste mit der Arbeit von Frau Gruber als Professorin zu tun haben. Schnell hatte ich aber auch die Hoffnung, dass Frau Gruber es vielleicht meinetwegen las. Immer wieder ließ sie es irgendwo herumliegen, suchte es dann und bat mich, ihr bei der Suche zu helfen. Meist war ich es, der es fand. Unter dem Liegestuhl, zwischen den Sofakissen, neben der Kaffeemaschine. Jedes Mal hatte Frau Gruber ein ganzes Stück weitergelesen, und ich sah, dass sie viele Seitenecken umgeknickt und mit einem Bleistift einige Stellen markiert hatte.

Wie die meisten Menschen zu der Zeit nannte auch Frau Gruber mich der Einfachheit halber »Jimmy«, obwohl sie wusste, dass das nicht mein richtiger Name war.

Im Englischunterricht in der fünften Klasse hatte jeder für die ersten Monate einen englischen Namen bekommen, und ich hatte meinen über den Unterricht hinaus behalten. Für alle war es eine große Erleichterung, dass ich nun einfach »Jimmy« hieß.

»Jimmy« gefiel mir gut. »Jimmy« klang cool. Zudem sollte ich damit bald in einer Linie großer Boxer vom Balkan stehen. Aus Adnan Ćatić wurde später Felix Sturm, aus Muamer Hukić wurde Marco Huck. Deutsche Boxweltmeister. Aus Željko Draženko Kovačević war Jimmy geworden.

Obwohl mich also alle »Jimmy« nannten und ich sogar einen deutschen Kinderausweis hatte, fühlte ich mich sehr geschmeichelt von Frau Grubers neuer Lektüre. Um ihr zu zeigen, dass auch ich mich für sie interessierte, lieh ich mir jenes Buch aus ihrer Bibliothek aus, das mir am stärksten durchgearbeitet erschien und so aussah, als wäre es mehrfach gelesen worden. So kam es, dass ich in jenen Sommerferien jeden Morgen und jeden Abend in der Straßenbahn saß und mit großer Begeisterung Die Päpstin von Donna Cross las.

Die ersten zwei Wochen verbrachten Frau Gruber und ich hauptsächlich arbeitend. Wir beobachteten uns, aber sprachen nicht viel miteinander. Immer wenn ich dachte, nun könnten wir uns über eines der Bücher unterhalten, sprang Edita dazwischen, wollte zu ihrem Pferd oder zum Hockeyplatz gefahren werden.

Dass sich das bald ändern sollte, fand ich zur Mitte der großen Ferien heraus, als wir nachmittags bei Kaffee und Kuchen im Schatten unter der Markise saßen. Es gab Donauwellen vom Konditor, aber für mich hatte Frau Gruber eine Rosinenschnecke vom Vortag mitgebracht. Was Kuchen betraf, gab es für mich damals kaum etwas Schöneres als den festen Biss und die leicht poröse Zuckerglasur einer zwei Tage alten Rosinenschnecke zum halben Preis. Dazu hatte Frau Gruber für Edita und mich einen eiskalten Kakao mit Sprühsahne zubereitet.