Josef Stöckler E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

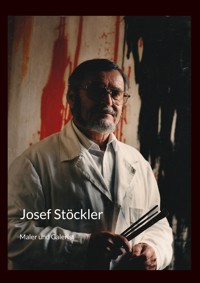

Ein Leben für die Kunst. Leise, beständig, eigenwillig. Josef Stöckler (1925-2005) war ein außergewöhnlicher österreichischer Künstler. Aquarellist, Zeichner, Grafiker und Galerist. Seine Werke erzählen von Stille, Licht, Landschaft und Linie. Seine Galerie im Schloss Neupernstein wurde zu einem Ort lebendiger Gegenwartskunst, weit über die Region hinaus. Dieses Buch würdigt sein künstlerisches Schaffen und seine Netzwerke. Mit über 100 ausgewählten Werken, Briefzeugnissen, historischen Fotos und Kommentaren. Ein Kunstband und eine stille Hommage zum 100. Geburtstag eines Künstlers, der mit dem Auge hörte und mit dem Pinsel sprach.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 85

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Biografie

Kindheit und Stille

Erste künstlerische Schritte

Familie, Beruf und Kunst

Die Stimme der Bilder

Die Galerie als Erweiterung

Werkgruppen und künstlerische Haltung

Die späten Jahre

Nachklang eines Künstlerlebens

Werke

Selbstbildnisse

Aquarelle

Andere Techniken

Frühe und späte Werke im Vergleich

Galerie

Der Künstler schafft Raum

Schloss Neupernstein

Galerie als Lebenskunst,

Galeriearbeit im Alltag

Gegenwind und Widerstand

Nachklang:

Zwischen Mauern und Bildern

Künstler

Freunde & Briefkontakte

Stimmen der Moderne

Aussteller in Neupernstein Ausstellungen

Anhang

Preise und Ehrungen

Verzeichnisse

Nachwort

Mit dem Pinsel in den Ohren

Vorwort

Manchmal braucht es Zeit. Und manchmal braucht es einen inneren Ruf, den man nicht überhören kann.

Dieses Buch ist ein stilles Erinnern – an meinen Vater Josef Stöckler, Aquarellist, Galerist & Dichter. Künstler mit tiefer Verbindung zur Landschaft und zum Licht. Ich habe es begonnen, weil ich spürte: Seine Stimme, sein Werk, sein Blick auf die Welt sollen nicht verloren gehen. Nicht einfach verschwinden im Lauf der Zeit. Es ist kein lautes Erinnern. Kein Denkmal. Sondern ein Versuch, das Sichtbare zu bewahren – mit Respekt und Zuneigung.

Vor vielen Jahren empfahl uns der damalige Leiter der Landesgalerie, die Bilder unseres Vaters zu sammeln und zu bewahren – in Ruhe, in Würde. Nicht gleich auszustellen, sondern sie für eine spätere große Erinnerung sichtbar zu machen. Der hundertste Geburtstag meines Vaters, am 20. Mai 2025, erschien uns damals weit entfernt. Und nun ist er da.

Ich habe lange überlegt, wie ich diesen Moment gestalten kann. Eine große Ausstellung war mein erster Impuls. Doch nicht alle in der Familie konnten diesen Weg mitgehen. Es gab Sorgen, Zweifel, auch die Frage: Wer erinnert sich noch? Was bewirkt es wirklich? Ich verstehe diese Zurückhaltung.

Deshalb entstand dieses Buch. Als Weg, der keine Zustimmung erzwingt. Als etwas, das bleiben darf – leise, aufrichtig, offen für jede und jeden, der es in die Hand nimmt. Ich habe viele Briefe gelesen, Bilder geordnet, Texte geschrieben, Erinnerungen wachgerufen. Und ich hatte dabei einen Partner an meiner Seite: künstliche Intelligenz, die mich in meinem Tun unterstützt hat.

Das Buch gliedert sich in drei große Teile: Eine biografische Annäherung an den Lebensweg von Josef Stöckler – als Mensch, Künstler und Beobachter einer sich wandelnden Welt. Eine repräsentative Auswahl seiner Werke: beginnend mit Selbstbildnissen, über das Herzstück seiner Aquarellkunst und Arbeiten in weiteren Techniken. Der abschließende Teil würdigt die Künstlerfreundschaften, die ihn über Jahrzehnte begleitet, inspiriert und herausgefordert haben.

Dieses Buch ist kein Familienprojekt im engeren Sinn. Aber es ist ein Erinnerungsraum, der offen steht. Für Geschwister, für Kinder, für Enkelkinder, für Freunde, für Neugierige. Für alle, die Josef Stöckler kennenlernen oder nicht vergessen wollen.

Dieses Buch ist die Frucht meiner Suche nach Möglichkeiten zur ganz besonderen Würdigung meines Vaters. Es gehört nicht nur mir. Es gehört meinem Vater. Und allen, die es sehen wollen.

20. Mai 2025 Robert Stöckler

Biografie

1. Kindheit und Stille

Josef Stöckler wurde 1925 in Linz an der Donau geboren, in eine Welt, die noch zwischen Monarchie-Erinnerung und Zwischenkriegsrealität schwebte. Seine Kindheit in Erla war von einfachen Verhältnissen, aber auch von großer innerer Ruhe geprägt. Schon früh fühlte er sich zur Beobachtung hingezogen – nicht zur großen Rede, sondern zum stillen Hinsehen.

Kurz nach seiner Übersiedlung ins oberösterreichische Kremstal traf ihn im Alter von 14 Jahren ein tiefer Einschnitt: Eine Erkrankung führte zu bleibender Gehörlosigkeit. In einer Zeit ohne moderne Hilfsmittel bedeutete das die plötzliche Abkoppelung von Gesprächen, Musik, Lärm und Stimmen. Doch was für viele ein Rückschritt gewesen wäre, wurde für Josef Stöckler zur Tür in eine andere Welt: die des Sehens. Während andere redeten, begann er zu zeichnen. Was anderen das Gehör war, wurde ihm das Auge. In dieser Zeit lernte Josef Stöckler auch Matthäus Fellinger kennen, der wie er durch eine Erkrankung gehörlos geworden war. Die beiden verband eine stille, lebenslange Freundschaft – aus ähnlichem Schicksal wurde gegenseitiger Respekt. Fellinger wurde später akademischer Maler und Keramiker in Linz.

2. Erste künstlerische Schritte

Schon als junger Mann begann Stöckler mit Feder, Bleistift und Pinsel die Welt festzuhalten. Mit 21 Jahren verlegte er im Selbstverlag eigene Ansichtskarten seiner Heimatstadt – detailreiche Zeichnungen, die nicht nur Motive abbildeten, sondern Atmosphäre. Noch heute strahlen diese frühen Arbeiten einen Ernst und eine Genauigkeit aus, die weit über das bloße Abbilden hinausgehen.

Sein Sehen war durchdrungen von Respekt vor der Landschaft, vor den Dingen, wie sie waren, und dem Versuch, sie durch die eigene Hand zu verstehen. Das Zeichnen war für ihn kein Zeitvertreib, sondern Notwendigkeit. Sprache war für ihn das Bild.

3. Familie, Beruf und Kunst

Inmitten aller künstlerischen Aufbrüche und beruflichen Pflichten war es die Begegnung mit Maria, die Josef Stöcklers Leben dauerhaft veränderte. Die beiden heirateten 1949 – ein Schritt, der nicht nur eine Familie begründete, sondern auch eine lebenslange Partnerschaft, die auf Respekt, Geduld und stiller Verbundenheit beruhte.

Maria war nicht nur Ehefrau und Mutter, sondern auch Dolmetscherin zwischen Josef und der hörenden Welt. Sie entzifferte für ihn Briefe, erklärte offizielle Schreiben, begleitete ihn durch soziale Situationen, die seine Gehörlosigkeit erschwerten – und stärkte seinen künstlerischen Weg in ungezählten kleinen, oft unsichtbaren Gesten.

Stöckler gründete eine Familie und war beruflich als Buchhalter tätig. Auch wenn das künstlerische Schaffen immer sein innerstes Anliegen blieb, führte Josef Stöckler ein zweites Leben – als Beamter im öffentlichen Dienst. Dort erledigte er gewissenhaft seine Aufgaben, oft ohne viel Aufhebens. Für viele blieb der Künstler verborgen – doch seine Skizzenmappe war stets in Griffweite.

Josef Stöckler mit seiner Frau Maria am Tag ihrer Hochzeit Beginn einer Partnerschaft, die sein künstlerisches Leben mitgetragen und ermöglicht hat. (F1)

Josef Stöckler an seinem Arbeitsplatz, Anfang der 1960er-Jahre. 1949 – Zwischen Aktendeckeln und Stempeln blieb Raum für künstlerisches Nachdenken – manchmal auch für eine kleine Skizze. (F2)

Und in seinem Inneren blieb er vor allem eines: Beobachter, Zeichner, Maler. Die Aquarelltechnik wurde zu seiner Ausdrucksform. Sie vereinte Genauigkeit und Leichtigkeit, Kontrolle und Zufall. Kein Medium entsprach seinem Wesen so sehr wie das Aquarell.

Er malte nicht im Atelier, sondern in der Natur. Im Schneesturm, auf Berghängen, am Waldrand – stets mit dem Blick für das, was war. Seine Kinder erzählen von Wanderungen, bei denen der Vater stehenblieb, das Blatt ausbreitete und mit wenigen Pinselstrichen ein Bild schuf, das mehr sagte als viele Worte.

4. Die Stimme der Bilder

Das Verstummen im akustischen Sinn war bei Josef Stöckler nie ein Schweigen. Seine Bilder sprachen. Sie erzählten von Jahreszeiten, von Wetter, von Licht. Von einem genauen, aufrichtigen Blick. Seine Aquarelle sind nicht spektakulär, aber eindringlich. Keine Manier, kein Effekt – sondern pure Beobachtung, durchtränkt von Geduld und Offenheit.

In späteren Jahren kamen andere Techniken hinzu: Monotypien, Linoldrucke, Federzeichnungen. Doch das Aquarell blieb das Herzstück. Es ist die Sprache eines Künstlers, der nicht hören konnte, aber umso mehr zu sagen hatte.

5. Die Galerie als Erweiterung

In den 1970er-Jahren nahm Josef Stöcklers Wirken eine weitere Dimension an. Mit der Eröffnung der Galerie im Schloss Neupernstein schuf er nicht nur einen Ort für eigene Ausstellungen, sondern einen Raum für andere Künstlerinnen und Künstler – abseits des etablierten Kunstbetriebs.

Die Galerie war kein Ort der Eitelkeit, sondern des Austauschs. Stöckler zeigte Werke von Malern, Grafikern, Textilkünstlern und Bildhauern. Viele davon waren Kolleginnen und Kollegen, deren Werk sonst kaum öffentlich sichtbar wurde. Seine Ausstellungspolitik war frei von Kalkül, geleitet von der Frage: Was lohnt es, gesehen zu werden?

Der Betrieb war nicht leicht. Als Galerist war Stöckler nicht Kaufmann, sondern Vermittler. Die Arbeit war organisatorisch herausfordernd, oft auch finanziell belastend. Doch der Gedanke, Kunst in der Region sichtbar zu machen, war ihm eine Pflicht. Briefe von Zeitgenossen belegen, wie sehr seine Arbeit geschätzt wurde: als ehrlich und engagiert. Die Galerie wurde zum Ort der Begegnung, des Gesprächs und des gemeinsamen Sehens.

Auch in dieser Phase blieb Josef Stöckler Maler. Der Galeriebetrieb verdrängte nicht das Eigene, sondern ergänzte es. Wenn er ausstellte, dann mit Bedacht. Wenn er sich zurücknahm, dann aus Respekt.

Die Galerie war kein Zufall. Sie war Konsequenz: Aus dem Sehen erwuchs das Zeigen.

6. Werkgruppen und künstlerische Haltung

Das Werk von Josef Stöckler ist vielfältig, doch in seiner inneren Haltung stets konsequent. Aquarelle bilden das Zentrum, doch darum gruppieren sich zahlreiche andere Techniken: Bleistiftzeichnungen, Federbilder, Kreidearbeiten, Druckgrafiken, Monotypien und Linolschnitte. Jede Technik wurde nicht nur ausprobiert, sondern erarbeitet. Immer ging es um das Verständnis eines Stoffes, nie um den Effekt.

In den Aquarellen zeigt sich Stöcklers Gespür für Licht, Fläche und Stille. Seine Landschaften sind keine Abbilder, sondern Resonanzräume. Farben erscheinen eingebettet. Es gibt kein Spektakel, keine vordergründige Dramatik. Vielmehr ist da eine Ruhe, eine fast kontemplative Nüchternheit, die aus tiefer Beobachtung kommt.

In den späteren Jahren treten grafische Verfahren stärker hervor: Linolschnitt, Rohrfeder und Monotypie. Es entstehen Serien, thematische Variationen, spielerische wie strenge Blätter. Auch Selbstbildnisse, Porträts und Akte finden sich darunter. Was bleibt, ist der Ernst, mit dem Stöckler sich jeder Form stets fragend nähert.

Viele seiner Werkgruppen kreisen um bestimmte Motive: Gebirgslandschaften, Kirchen, Alleen, das ländliche Haus, der Weg im Schnee. Wiederholungen sind kein Zeichen von Ideenarmut, sondern Ausdruck einer geduldigen, immer neuen Annäherung. Stöckler suchte nicht das Neue um jeden Preis, sondern das Wahre im Wiedersehen.

Seine Kunst ist still und hält dem Blick stand.

7. Die späten Jahre

Die letzten Jahre im Leben Josef Stöcklers sind von einer Krankheit gezeichnet, die ihn langsam, aber unaufhaltsam in die Stille führte. Die Alzheimer-Erkrankung entzog ihm das, was ihn zeitlebens getragen hatte: Klarheit, Konzentration, die fein austarierte Verbindung zwischen Auge, Hand und Gedanke.

Doch was ihn besonders machte, zeigte sich gerade in dieser Zeit: Stöckler gab nicht auf. Noch als die Linien unsicher wurden, die Perspektive verrutschte, der Pinsel nicht mehr gehorchte, setzte er sich an den Tisch. Blätter aus dieser Phase zeigen den Versuch, Ordnung zu schaffen, ein Bild zu halten, sich selbst festzuhalten. Es sind stille, erschütternde Dokumente eines Menschen, der nicht aufhören wollte, Künstler zu sein.

Die Werke aus dieser späten Phase – Zeichnungen, Farbflächen, manchmal auch nur Spuren auf Papier – sind keine „letzten Werke“ im klassischen Sinn. Sie sind Ausdruck einer fortgesetzten Haltung: Ich bin, solange ich sehe. Ich male, solange ich fühlen kann.