2,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Next Chapter

- Sprache: Spanisch

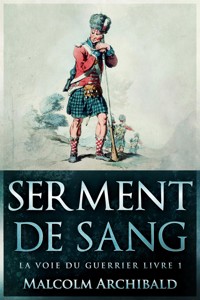

Tras sobrevivir a la batalla de Culloden en 1746, el joven Hughie MacKim hace un juramento de sangre para vengar el asesinato de su hermano.

Entrenado como soldado de infantería en los Highlanders de Fraser, Hugh se alista él mismo en el ejército y sigue el rastro a través del horror de la guerra en Norteamérica, hasta la Batalla de las Llanuras de Abraham en septiembre de 1759.

Pero, ¿cómo puede seguir el rastro de los hombres en las filas anónimas del ejército británico?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

JURAMENTO DE SANGRE

EL CAMINO DEL GUERRERO

LIBRO I

MALCOLM ARCHIBALD

Traducido porANABELLA IBARROLA

Derechos de autor (C) 2020 Malcolm Archibald

Diseño de Presentación y Derechos de autor (C) 2023 por Next Chapter

Publicado en 2023 por Next Chapter

Arte de la portada por CoverMint

Este libro es un trabajo de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia. Cualquier parecido con eventos reales, locales o personas, vivas o muertas, es pura coincidencia.

Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ni transmitir ninguna parte de este libro de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso del autor.

ÍNDICE

I. Planteamiento

Capítulo 1

Capítulo 2

II. Aprendizaje

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

III. La Lucha

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Nota Histórica

Querido lector

Acerca del Autor

Para Cathy

PLANTEAMIENTO

1

DRUMMOSSIE MOOR, ESCOCIA 16 DE ABRIL DE 1746

El agua helada se deslizaba por el rostro de Hughie MacKim. El frío le picaba los ojos y le obligaba a agachar la cabeza mientras corría. Criado en las colinas, ignoró el áspero brezo que le rozaba los pies y las pantorrillas descalzas, por lo que saltó por los desbordados quemados y chapoteó entre los parches de ciénaga. En lo alto, un par de ostreros buscadores piaban mientras volaban en línea recta, bajo las ominosas nubes oscuras.

—¡Ewan! Espérame —gritó Hughie mientras su hermano estiraba la correa.

—¡No! —Ewan, cinco años mayor y quince centímetros más alto, negó con la cabeza—. Habéis oído al terrateniente tan bien como yo. Si no me uno al clan hoy, desalojará a nuestros padres y quemará el techo sobre sus cabezas.

—No puedo seguir el ritmo.

—Eres demasiado joven, Hughie. Deberías haberte quedado en casa.

—Pero también quiero luchar. Quiero ser un hombre. —Hughie levantó la cabeza cuando oyó el profundo estruendo que había delante—. ¿Puedes oír ese ruido?

—Sí. No sé lo que es. No es un trueno —dijo Ewan.

Hughie pudo ver destellos reflejados en las melancólicas nubes, seguidos de ese fuerte estruendo y un olor acre que no reconoció. Se estremeció, sintiendo que algo iba muy mal, y siguió corriendo, tratando de estirar las piernas para igualar la zancada de su hermano.

—Son disparos. —Las palabras en gaélico de Ewan parecían resonar en el aire húmedo—. Sé que lo es. Han empezado la batalla sin mí. Me tengo que ir. —Ewan se detuvo y sujetó a Hughie por los hombros—. Sólo tienes diez años. Eres demasiado joven para luchar. Vete a casa.—Ewan miró detrás de él cuando los disparos volvieron a sonar—. Tengo que irme. —Se dio la vuelta al tiempo que Ewan daba un último apretón a los hombros de Hughie. Luego revisó el puñal que era su única arma y corrió hacia los disparos.

—¡Ewan! —Hughie alzó la voz hasta un grito agudo—: ¡No me dejes, Ewan! —Sin embargo, Ewan sólo corría más rápido. Casi sollozando, Hughie se dirigió hacia el sonido de las armas con Ewan desapareciendo rápidamente a través del húmedo brezo marrón. Al llegar a una pequeña elevación, Hughie se detuvo cuando la extensión total de Drummossie Moor se desplegó ante él.

—Ewan —dijo—. Oh, Ewan, ¿dónde estás?

A casi un kilómetro delante de Hughie, el príncipe Carlos Eduardo Estuardo había desplegado su ejército jacobita en regimientos vestidos de tartán, cada uno bajo un ondeante estandarte de clan. Enfrente, al otro lado del páramo azotado por el aguanieve, y dispuesto en disciplinados bloques de color escarlata y negro, esperaba el ejército hannoveriano del rey Jorge II. Entre los bloques de regimiento, los cañones de hocico negro escupían llamas, humo y odio hacia los jacobitas, mientras que, en los flancos, la milicia de Campbell y las tropas de caballería esperaban para atacar. Desde su posición, Hughie pudo ver que el ejército del gobierno era mucho más grande que la fuerza de los jacobitas, cuyos pocos cañones pronto abandonaron lo que era una contienda desigual.

Indeciso acerca de qué hacer, Jamie observó durante unos instantes cómo los cañones hannoverianos golpeaban a los jacobitas, abriendo grandes agujeros en los regimientos del clan, los cuales permanecían en pie con creciente frustración, mientras se balanceaban bajo el castigo. Al cabo de un rato, una sección de los jacobitas avanzó, cubriendo el pantano a grandes pasos. Incluso a esa distancia, Jamie pudo ver que sólo había unos cientos de hombres en el ataque, frente a ocho o nueve mil soldados profesionales disciplinados.

Los hannoverianos respondieron con una andanada tras otra de mosquetes que destrozaron a los jacobitas que avanzaban. Hughie vio cómo los hombres caían en tropel, y cómo el cañón cambiaba los disparos de bala por los de metralla, las cuales se clavaban en los atacantes y los acribillaban.

—¡No! —Hughie sacudió la cabeza, extendiendo una mano como si pudiera detener la masacre.

Por un instante, el humo de la pólvora le ocultó gran parte de la vista, pero el viento arremolinado desplazó la cortina blanca, de modo que Hughie vio a cientos de jacobitas que yacían inmóviles o se retorcían en agonía sobre el brezo ensangrentado.

—¡Ewan! Ewan, cuídate —pidió Hughie—. Por favor, cuídate.

Fascinado a pesar de su ansiedad, Hughie observó cómo los restos desgarrados de la carga jacobita se estrellaban contra las filas hannoverianas. La luz del sol centelleó en las hojas de acero de la espada y la bayoneta cuando los dos bandos chocaron, luego las filas delanteras de los casacas rojas se astillaron y los jacobitas se abrieron paso entre los huecos. Por un momento, Jamie pensó que los pocos centenares de hombres vestidos de tartán podrían derrotar a toda la fuerza hannoveriana, pero entonces la segunda línea de casacas rojas se enfrentó a la desgarrada carga con salvas de mosquetes.

Decenas y decenas de jacobitas murieron allí. El resto cayó ante las bayonetas de la segunda línea hannoveriana. Al fracasar el ataque en una sangrienta matanza, un maltrecho puñado de Tierras Altas se retiró y los hannoverianos avanzaron.

—Ewan —susurró Hughie. En medio de la confusión y el humo de la pólvora, no pudo distinguir a los individuos. Todo lo que podía ver era un desorden de cuerpos vestidos de tartán en medio de remolinos de humo blanco-grisáceo, y la infantería que avanzaba arrasando con todo el que creía que seguía vivo. Frente a los casacas rojas, los jacobitas se retiraban lentamente, algunos disparando mosquetes contra la infantería hannoveriana y la caballería que amenazaba sus flancos, mientras acuchillaban a los heridos que se retorcían.

—Ewan. Debo encontrar a Ewan. —La derrota de los jacobitas no significaba nada para Hughie, al igual que la mayoría de los hombres que llevaban el tartán, no le importaba qué rey pusiera una corona sobre su cabeza. Hughie sólo seguía a su hermano, como Ewan había obedecido a su jefe a riesgo de ser desalojado. Un rey se parecía mucho a otro y Hughie ya sabía que ninguno le perdonaría ni una mirada, por muy húmedo que fuera el día o por muy salvaje que fuera el tiempo.

Mientras los ejércitos pasaban, Hughie se encontraba en medio del brezo, demasiado pequeño para ser notado. Vio a los restos del regimiento del clan Fraser pasar junto a él, pero como Ewan no estaba allí, Hughie supo que aún debía estar en el campo. Hughie permaneció tumbado durante lo que le pareció mucho tiempo, escuchando los gemidos de los heridos y las carcajadas de los victoriosos hannoverianos. Mirando a través de las frondas de brezo, vio a los soldados de capa roja moviéndose entre las bajas jacobitas mientras robaban a los muertos y clavaban bayonetas a los heridos.

—Ewan —dijo Hughie—. Por favor, Dios, no dejes que los casacas rojas maten a Ewan.

Incapaz de permanecer quieto por más tiempo, Hughie se levantó y, moviéndose en casi en cuclillas, regresó a la escena de la batalla.

Tratando de apartar la vista de las terribles imágenes de hombres mutilados, Hughie buscó al clan Fraser. Habían estado en el mismo centro de la línea del frente, por lo que habrían estado entre los jacobitas que rompieron las filas hannoverianas. Al reconocer a algunas de las víctimas, Hughie encontró un rastro de cuerpos retorcidos que se dirigían hacia la antigua línea del frente hannoveriano. Se estremeció al ver a uno de los heridos que yacía tratando de mantener sus intestinos en su sitio. Incapaz de ayudar, Hughie no pudo enfrentarse a la súplica desesperada en los ojos del hombre.

—Ewan —llamó Hughie en voz baja, entre los gemidos agónicos de los hombres rotos—. Ewan. —Se resbaló en un charco de sangre congelada, contuvo sus náuseas y siguió buscando. Los muertos yacían densamente frente al cañón hannoveriano, hombres a los que les faltaban cabezas o miembros, hombres con las entrañas arrancadas, hombres tan desfigurados que Hughie apenas podía reconocerlos como humanos. Remó a través del barro contaminado de sangre, sin molestarse en ocultar sus lágrimas ya que el aguanieve seguía cortando su cara.

Ewan yacía en medio de una pila de cuerpos, con una mano extendida y la otra sosteniendo su puñal. Gemía suavemente, luchando por cada respiración.

—¡Ewan! —Hughie se inclinó sobre él, con el corazón acelerado—. Te ayudaré.

A Hughie le costó toda su fuerza y valor incluso tocar los cuerpos ensangrentados que ocultaban parcialmente a Ewan. Uno a uno, los empujó o los arrastró a un lado, hombres que había conocido como vecinos o amigos, ahora destrozados con huesos astillados y rasgos de dolor. Por fin, Hughie llegó hasta Ewan y sintió una chispa de esperanza cuando su hermano levantó la vista.

—¿Puedes caminar? —preguntó Hughie.

—No lo sé. —Ewan intentó levantarse, jadeó y sacudió la cabeza—. ¡No! ¡No! Me duele la pierna —afirmó—. Tendrás que ayudarme.

—Te llevaremos a casa. —Hughie examinó las piernas de Ewan, se estremeció y apartó la mirada. Una bala de mosquete o un trozo de metralla había destrozado la espinilla izquierda de Ewan, de modo que el hueso sobresalía entre una masa de sangre y músculo. Hughie se tragó las náuseas que le subían por la garganta—. Mamá lo arreglará. —Inclinándose, colocó un brazo de apoyo alrededor del hombro de Ewan—. Vamos, Ewan, no puedes quedarte aquí. Los casacas rojas te encontrarán. —Hughie sabía cómo eran los casacas rojas, eran los demonios que rondaban las pesadillas, monstruos que reían mientras escupían a los niños en las puntas de las bayonetas y maltrataban a las mujeres de cualquier edad o condición.

Ewan gritó cuando Hughie trató de levantarlo, con su peso arrastrando a los dos chicos hacia el brezo. Volvió a gritar mientras su pierna destrozada se arrastraba por el suelo.

—No, no puedo estar de pie —sollozaba Ewan al sacudir la cabeza frenéticamente—. Dejadme aquí. Corre a casa y busca ayuda.

—Pero eso llevará horas. —Hughie luchó contra su creciente pánico—. Debe haber alguien aquí. —Oyó el rumor de voces y levantó la vista.

Los hombres salieron de un banco de niebla. Vestidos de escarlata hannoveriano, eran altos, con las gorras de granadero que los hacían aún más altos. Hablaban inglés, un idioma que ni Hughie ni Ewan entendían.

—Guarda silencio —siseó Ewan—. Recuéstate y finge que estás muerto.

Criado con historias de la brutalidad de los casacas rojas, Hughie se deslizó hasta el suelo, terriblemente consciente del estruendo de su corazón. Oyó los gemidos de Ewan a su lado, seguidos de pasos que golpeaban el suelo y cerró los ojos con fuerza, fingiendo la muerte.

Las voces se acercaron, ásperas, arrogantes y desagradablemente guturales. Hughie no pudo contener su jadeo cuando una dura mano se cerró sobre su hombro y lo puso en pie. Abrió los ojos y vio los ojos inyectados en sangre de un soldado hannoveriano. El aliento del hombre apestaba a tabaco y alcohol.

Alrededor, otros dos soldados se agolpaban, reían, al tiempo que pinchaban a Hughie con dedos callosos, y hablaban de él con palabras que no entendía. Un cuarto hombre, aún más corpulento que los demás, se mantenía un poco apartado con su sombrero de mitra echado hacia delante sobre el rostro, ensombreciendo sus rasgos. La pólvora había manchado los revestimientos de sus abrigos escarlata, uno tenía la cara y las manos manchadas de sangre, todos estaban manchados de barro.

—¡Dejadme en paz! —Hughie intentó apartar a los soldados. Se rieron aún más, le rodearon y le empujaron de uno a otro. Disfrutaban el atormentar a un niño.

—¡No lo toquen! —Ewan gritó—. Si tuviera las dos piernas, les mostraría el camino al infierno. —Levantando su puñal, lanzó un tajo lateral con rabia impotente.

Mientras el primer soldado retenía a Hughie, los demás se retiraban de las desesperadas embestidas de Ewan hasta que se dieron cuenta de que estaba demasiado herido para mantenerse en pie. Después de eso, volvieron a sus abucheos, burlándose de Ewan.

—¡Suéltenlo! Está herido. —Hughie dio una patada la cual alcanzó al hombre que lo sujetaba en la pierna. Sin dudarlo, el soldado respondió con una salvaje bofetada que dejó a Hughie en silencio.

Sacando sus bayonetas de cuarenta y tres centímetros de largo, los soldados rodearon a Ewan y lo apuñalaron. Cuando uno inmovilizó la mano de Ewan en el suelo, otro le quitó el puñal de una patada, riéndose. Hughie sólo pudo ver cómo tres soldados rodeaban a Ewan y comenzaban a patear su pierna destrozada. Ewan gritó, retorciéndose.

—Déjenlo —suplicó Hughie—. Por favor, déjenlo en paz. Está herido.

Cansado de su tarea, el granadero de la cara sombreada encendió una mecha y la sostuvo en alto. Dijo algo que hizo reír a los demás soldados, y presionó la mecha que chisporroteaba contra el borde del philabeg de Ewan, su corta falda escocesa. Al retroceder, el granadero gruñó cuando la falda escocesa de Ewan empezó a arder. Cuando vio que Hughie lo miraba, se bajó aún más el sombrero sobre la cara. Su uniforme era diferente al de los demás, con un cordón de encaje blanco sobre el hombro derecho que le marcaba como cabo. Se rió cuando las llamas se extendieron por la falda de Ewan, haciendo que el chico herido se retorciera y gritara.

—¡Ewan! —Con ese grito, Hughie comenzó a luchar de nuevo, para deleite de los soldados. Lo sujetaron con fuerza mientras Ewan se retorcía entre las llamas que se apoderaban de él—. ¡Ewan! ¡Lo están quemando! ¡Apaguen las llamas. ¡Por favor, apagad el fuego!

Frenético en su agonía por su hermano, Hughie se giró y se retorció en las garras de los soldados, dándoles patadas, intentando apartarlos. Sin embargo, un niño de diez años no puede derrotar a tres granaderos entrenados. El cuarto clavó su alabarda (una pértiga de dos metros de largo coronada por una cabeza con púas) en la parte baja de la espalda de Ewan, inmovilizándolo mientras las llamas se extendían por el cuerpo retorcido de Ewan. La piel de Ewan se ennegreció y se llenó de ampollas mientras Hughie retrocedía ante el olor nauseabundo.

—Voy a mataros a todos, de alguna manera. —Hughie nunca supo cuánto tardó Ewan en morir. Estaba enfermo mucho antes del final, con arcadas y jadeos mientras su hermano ardía lentamente ante sus ojos. Cuando finalmente terminó, y la cosa ennegrecida, retorcida y humeante que había sido Ewan yacía en paz sobre el brezo húmedo, Hughie miró a los soldados que lo sostenían—. Voy a mataros —dijo entre lágrimas.

Los cuatro soldados rieron más fuerte, incapaces de entender su gaélico pero reconociendo sus palabras como una amenaza. Hughie miró cada rostro por turno, grabándolos en su memoria. Como eran granaderos, eran la élite del ejército, los más altos, anchos y agresivos. El hombre que lo sujetaba era de cabello oscuro, con la nariz rota y torcida hacia un lado. El hombre que había clavado su bayoneta en la mano de Ewan tenía una mueca aparentemente permanente levantando la comisura izquierda de la boca. Su compañero tenía el rostro demacrado, con ojos nerviosos que iban de un lado a otro y una risa rápida y corta. El cuarto, el cabo con la cara oculta que había prendido fuego a Ewan, era el más grande y a la vez el más callado de todos.

—¿Qué haremos con esto? —El «nariz rota» levantó a Hughie en lo alto, para que el chico pateara y se retorciera.

—Arrójalo al fuego —contestó el hombre burlón.

—Ábrele la barriga, Hayes —sugirió el hombre nervioso y rió agudamente—. ¡Vamos, destrípalo como a un cerdo!

«Hayes».

Hugh captó el nombre a través del torrente de palabras desconocidas.

«El hombre que me retiene se llama Hayes».

—¿Qué dice usted, cabo? —«Nariz rota» Hayes sacudió a Hughie y lo levantó aún más.

La camisa de Hughie, ya tensa por sus giros, se rasgó aún más. Antes de que el cabo pudiera replicar, Hughie se desprendió de los trapos que le quedaban y cayó al suelo. Aterrizó con un suave golpe, rodó y estuvo de pie y corriendo antes de que Hayes pudiera reaccionar.

Hughie oyó que alguien gritaba:

—¡Tras él, soldados de Ligonier! —Y el sonido de pies pesados detrás de él. «Soldados de Hayes y Ligonier». Repitió los nombres mientras se movía entre los cadáveres y los matorrales. «Hayes y soldados de Ligonier. Uno de los granaderos se llama Hayes, y soldados de Ligonier debe ser el nombre del regimiento».

Ligero de pies y corriendo por su vida, Hughie saltó de arbusto en arbusto por el terreno pantanoso. Más viejos, más pesados y cargados de mosquetes, los granaderos tropezaron con la estela de Hughie. Al cabo de unos instantes, las pisadas que seguían a Hughie se detuvieron, pero éste continuó durante otros cinco minutos antes de atreverse a parar. Apoyado contra un árbol, jadeante, con el aliento quemándole la garganta y los pulmones, miró temeroso tras de sí.

Hughie vio que Hayes le miraba fijamente, con ojos venenosos. Cuando el granadero levantó lentamente su mosquete al hombro, Hughie dio un pequeño gemido y siguió corriendo, sollozando, con los pies tropezando en el suelo áspero. Su mundo había cambiado para siempre, y las imágenes de la terrible muerte de su hermano dominaron su mente.

2

GLEN CAILLEACH, TIERRAS ALTAS DE ESCOCIA, ABRIL DE 1746

—Voy a matarlos, madre —dijo Hughie.

—Sí, lo harás —aceptó Mary MacKim—. Los matarás cuando estés preparado. En este momento, sólo tienes diez años, y ellos son hombres completos y soldados entrenados. He perdido un hijo. No deseo perder otro tan pronto. —Se inclinó más hacia él—. Debes vengar a tu hermano, Hugh, pero no hasta que seas mayor.

—Me uniré al ejército. —Hughie luchó contra las lágrimas que amenazaban con desatarse una vez más—. ¡Yo también seré un soldado entrenado!

—Todavía no —dijo Mary MacKim—. Eres demasiado joven. Cuando tengas la edad suficiente, verás que tengo razón. Cuando llegue el momento, Hughie, aprenderás a luchar como lo hacen los casacas rojas, y encontrarás a los monstruos que asesinaron a Ewan.

—No sabía lo que decían. Quiero aprender a hablar inglés. —Hughie sabía que no podía discutir con su madre. Sacudió la cabeza.

—Entonces eso es lo que harás, Hugh Beg MacKim. Aprenderás inglés y las costumbres de los soldados rojos. Te encontraré un tutor que te enseñará a leer, escribir e incluso a pensar en inglés como ellos, y que también te enseñará francés, el idioma de la clase educada. Te impongo el deber de aprender, Hugh. Morir en la batalla es honorable y apropiado. Ser asesinado cuando se está herido no lo es. Tu vida debe ser encontrar a estos brutos soldados rojos, Hugh, y matarlos.

—Sí, madre. —Conmocionado por las imágenes que había visto y los sonidos que había oído, Hughie miró a los ojos implacables de su madre.

—Debes prometerme, Hugh. —Mary MacKim sacó una Biblia. Antigua, forrada de cuero y encuadernada en latón, había pertenecido a la familia durante generaciones, con los nombres de dos veintenas de MacKims pulcramente inscritos en la hoja de guarda—. Debes jurar sobre El Libro Sagrado que vengarás a tu hermano.

—Te lo prometo, madre. —El cuero estaba frío al tacto, desgastado por los dedos de los antepasados de Hughie—. Juro por la Biblia que vengaré a Ewan, mi hermano. —Por un momento, Hughie miró fijamente a su madre, y luego puso ambas manos sobre la Biblia.

Mientras hablaba, Hughie sintió que le recorría una emoción. Sus palabras no eran mera retórica. Había jurado por la Biblia de la familia, por lo que generaciones de su pueblo eran testigos de su juramento. En la mente de Hugh, su padre y su abuelo y todos sus parientes a lo largo de los siglos le estaban observando y seguirían haciéndolo hasta que hubiera cumplido su juramento. Si rompía su palabra, lo sabrían y lo desaprobarían.

—Si fracasas en tu tarea, que tus hijos y los hijos de tus hijos, y los hijos de sus hijos, sigan tu camino hasta que hayamos limpiado la deuda —dijo Mary MacKim y le quitó la Biblia a Hughie, para luego abrir El Libro y poner su mano dentro—. Júralo, Hugh Beg MacKim. Haz tu juramento.

—Si no cumplo con mi deber, pasaré la tarea a mis hijos, y a sus hijos, hasta que la deuda quede saldada —dijo Hugh con la Biblia en la mano.

«Pero eso no sucederá, —se dijo a sí mismo—. He hecho un juramento de sangre».

—Bien. —Mary MacKim cerró El Libro con un gesto de satisfacción—. Ahora podemos prepararte para la tarea que te espera.

* * *

Hughie vivía en el clachan de Achtriachan, apartado del Glen Cailleach principal, con un pequeño arroyo que corría unos pasos más abajo y los campos de verano en lo alto de los prados más allá. Por encima de ellos, la colina guardiana de An Cailleach, La Bruja, vigilaba Achtriachan. Hughie estaba junto al serbal, en la puerta de su casa, cuando los soldados llegaron a la cañada, y observó cómo se enroscaba el humo mientras disparaban los clachanes uno por uno.

—Vendrán pronto —dijo Hughie.

—Lo harán —aceptó Mary.

—¿Lucharemos contra ellos? —Hughie levantó un mayal, la única arma que tenía Achtriachan.

—No lo haremos. No lucharemos contra los soldados a su manera. —Mary le quitó el mayal—. Trae la Biblia, Hughie. La enterraremos profundamente.

Cavaron un hoyo bajo el serbal, colocaron la Biblia dentro de un pequeño cofre de roble y volvieron a echar tierra mientras los casacas rojas marchaban hacia Achtriachan. Los otros pocos habitantes del clachan ya habían corrido hacia las colinas.

—Ven, Hughie, al brezo. —Con su falda levantada, Mary se alejó a grandes zancadas, sin dignarse siquiera a mirar por encima del hombro mientras los soldados avanzaban para quemar su casa—. Vigilaremos desde Clach nan Bodach.

Clach nan Bodach, la Roca del Anciano, era una prominente Piedra Erguida que se alzaba unos sesenta metros por encima de Achtriachan.

—Allí abajo. —Mary indicó un ligero hueco delante de la piedra—. Podemos verlos, y ellos no pueden vernos.

Junto con Mary, Hugh vio cómo los soldados quemaban su clachan y robaban su ganado. Vio el humo azul que se extendía hacia el cielo cuando los soldados prendieron fuego a su paja, y oyó las voces extrañas y guturales de los casacas rojas.

—Mira y aprende. —Mary parecía impasible ante la destrucción de todo lo que poseía—. Observa cómo se mueven y escucha cómo hablan, observa cómo sostienen sus mosquetes y cómo marchan. Aprende, Hugh, porque son nuestros enemigos, los enemigos de nuestra sangre y cuanto más aprendas sobre ellos, mejor será.

La ruda risa de los soldados contaminó la cañada mientras ahuyentaban al ganado y destruían todo lo que no podían robar, mientras dejaban tras de sí ruinas humeantes, cultivos pisoteados y una mujer desnuda colgada por el cuello de un árbol.

—Mhairi MacPherson —dijo Mary—. Su lengua siempre fue más larga que su cerebro. Les decía a los casacas rojas lo que pensaba de ellos. Presta atención, Hughie. Mantén tu consejo con los angloparlantes. Diles lo que quieren oír y esconde tus pensamientos de ellos. Deja que se queden en su simplicidad.

Un pequeño grupo de soldados se dirigió hacia Mary MacKim y Hughie, liderados por un hombre que llevaba un filabeg debajo de su túnica escarlata.

—Ese es un Campbell, uno de los hombres de lord Loudon. —Mary MacKim no ocultó el desprecio en su voz—. Podemos disculpar a los angloparlantes, ya que han sido educados en la ignorancia, pero cuando uno de los nuestros se vuelve contra nosotros, son peores que el diablo. —Empujó a Hughie y se levantó—. Corre y ocúltate, Hughie.

—¡Oye, tú! —El Highlander de Loudon se dirigió a Mary—. ¿Qué estás haciendo?

—Te estoy observando. —Mary sostuvo la mirada del hombre.

—¿Dónde está tu casa? —El hombre tenía unos treinta años, la cara abierta y pecosa y los ojos azules.

—Por allí. —Mary indicó el clachán en llamas detrás de ella—. Has tenido a bien quemar el hogar de una mujer viuda.

—El hogar de una perra traidora —dijo el Highlander de Loudon—. ¿Dónde está el resto de tu ganado? Sé que esta cañada tiene más. Glen Cailleach siempre tuvo ganado.

—No tenemos más ganado. —Mary MacKim dudó un momento.

—Puedo colgarte por traidora. —El hombre de Loudon pasó su mano por la cara de Mary, enroscando sus dedos alrededor de su garganta mientras los casacas rojas detrás de él observaban al tiempo que mascaban tabaco y escupían en el brezo—. O utilizarte. Eres una mujer bastante guapa, excepto por el olor —dijo algo en inglés que hizo reír a sus compañeros.

Escondido en el brezo, Hughie luchó contra el deseo de levantarse y atacar a los hannoverianos. Su madre había elegido enfrentarse a ellos, sabía lo que hacía. Vio cómo los soldados de habla inglesa se agolpaban alrededor de su madre, todavía riendo a carcajadas. Odiando ver a esos extraños arrogantes con sus maneras de agarrar en su cañada, Hughie cerró los ojos, tratando de forzar la imagen de Ewan de su mente.

—Tenemos ganado en los altos prados —dijo por fin Mary MacKim.

—Llévanos, mujer —ordenó el hombre de Loudon y habló en inglés en beneficio de sus compañeros.

Hughie sacudió la cabeza, sabiendo que no había ganado en los altos prados, el pasto de verano. Siguió a distancia a su madre que subía por el flanco de An Cailleach con el hombre de Loudon y sus acompañantes siguiéndola.

—¿A qué distancia están tus prados? —preguntó el hombre de Loudon, después de un cuarto de hora.

—Falta poco. —Mary no redujo su velocidad. Los condujo alrededor del flanco de An Cailleach y continuó, atravesando un parche de turba que hizo que los soldados de habla inglesa maldijeran mientras se tambaleaban y se hundían en el barro hasta las rodillas—. Diga a sus soldados que caminen por donde yo camino —dijo Mary—. Este pantano es profundo.

Una vez superado el pantano, Mary aumentó su ritmo, serpenteando por el hombro de una montaña con cicatrices, pasando por las ruinas derruidas de un fuerte y llegando a un paso entre dos colinas. Para entonces, sólo uno de los soldados de habla inglesa había seguido su ritmo. Los otros dos se quedaban muy atrás, luchando por el terreno desconocido. A la derecha de Mary, las colinas se alzaban abruptamente hacia la niebla gris. A su izquierda, la pendiente caía, casi perpendicular, hacia un arroyo agitado, antes de volver a subir.

—¿Cuánto falta? —preguntó el Highlander de Loudon.

—Ya casi —respondió Mary. Inclinándose, levantó una piedra del tamaño de un puño del suelo—. Siempre recogemos una piedra aquí. Es una tradición. —Sin dudarlo, dobló la piedra en un pañuelo, la preparó y la lanzó con fuerza contra la frente del hombre de Loudon. Demasiado sorprendido para contraatacar, cayó de inmediato, y Mary lo empujó por el borde del precipicio. Jadeando, el soldado más cercano intentó sujetar a Mary, falló por un metro y gritó algo mientras ella se levantaba la falda y subía la pendiente.

Asombrado de que su madre pudiera actuar de ese modo, Hugh sólo pudo observar cómo el soldado se llevaba torpemente el mosquete al hombro para apuntar, pero para entonces Mary estaba a sesenta metros y se movía rápidamente. El disparo sonó con fuerza, y el viento hizo desaparecer el humo de la boca del mosquete. Con la mirada fija en la colina cubierta de niebla, el soldado recargó su mosquete, murmurando mientras disparaba para luego comenzar a subir tras Mary.

Mientras esperaba en la línea del horizonte, Mary se aseguró de que el soldado pudiera verla antes de correr por el lado más lejano de la cresta y volver hacia Glen Cailleach. Silbó una vez, como hacía cuando sus hijos eran pequeños.

—¡Madre! —Hughie corrió a reunirse con ella—. Has matado a ese hombre.

—Sí. Vamos a llevarte de vuelta a la cañada —dijo Mary.

—¿Y los otros soldados? Ellos vieron lo que hiciste.

—Con la niebla que baja, se perderán en las colinas. No encontrarán el camino de vuelta a la cañada. —Mary no mostró ninguna preocupación y añadió—: Probablemente morirán aquí.

—Tú mataste a ese hombre. —Hughie sacudió la cabeza, luchando por asimilar la actitud insensible de su madre. Se quedó mirando la ladera donde había caído el Highlander de Loudon.

—Los hombres o mujeres que se vuelven contra los suyos no merecen otra cosa —dijo Mary—. Vamos, Hughie. Tenemos una casa que reconstruir. —Se enfrentó a Hughie—. Eso es por Ewan.

APRENDIZAJE

3

GLEN CAILLEACH, ESCOCIA, 1757

Simón Fraser de Lovat, de 31 años de edad, hijo del «viejo zorro» y veterano sin sangre del levantamiento de 1745, entró en Glen Cailleach con la espalda recta y la cabeza alta, como correspondía al jefe de un clan, aunque sin un centímetro cuadrado de tierra a su nombre.

—Reúne a los hombres —ordenó en voz baja al terrateniente que se apresuró a saludarlo—. Deseo hablar con ellos.

La palabra de Fraser pasó de clachan en clachan y de hombre en hombre hasta que, finalmente, llegó a Mary MacKim.

—Ha llegado tu hora, Hugh —dijo Mary.

—Sí, madre.

—El propio Fraser ha convocado a los hombres —afirmó Mary—. Eso sólo puede significar una cosa. Está llevando al clan a la guerra.

Hugh asintió. No era cuestión de rechazar la convocatoria. Seguiría al jefe, como había hecho su hermano, y su padre, y el padre de su abuelo. Era un MacKim, un hombre de un sept de los Fraser, no había más que decir. No importaba contra quién luchaban, sólo importaba que su jefe exigía sus espadas.

Los hombres de la cañada se apresuraron a acudir al viejo lugar de reunión de Clach Mor, la antigua Piedra Erguida que la leyenda atribuía a los druidas, pero que se había elevado hacia el húmedo cielo durante eones antes de que ningún pie de druida hubiera pisado la tierra. Desde jóvenes de quince años hasta hombres de barba gris que se habían enfrentado a Juan el Rojo de las Batallas en el campo de Sheriffmuir, se reunieron, plenamente conscientes de que tal vez nunca volverían a sus hogares.

—Hombres. —Fraser miró a su alrededor sin desmontar de su caballo—. El rey Jorge está comprometido en una guerra justa contra el rey de Francia. Estoy levantando un regimiento para apoyar su causa y espero que todos los jóvenes de entre dieciocho y treinta años se alisten. Aceptarán el chelín del rey en Inverness. Dios salve al rey.

—Dios salve al rey —repitieron algunos de los hombres. Lachlan MacPherson, un hombre de la misma edad que MacKim, cerró la boca con fuerza.

—No lucharé por el rey Jorge —susurró—. Nunca.

—¡Tres hurras por el rey! —gritó alguien más, y un puñado de hombres se sumó.

—Alabo su lealtad —dijo, sin un rastro de ironía. Simón Fraser se levantó el sombrero en respuesta—. Ahora tienen la oportunidad de demostrarla.

—¡Tres hurras por el jefe! —sonó la misma voz, y los hombres vitorearon, más fuerte que antes.

Asintiendo una vez, Fraser hizo girar su caballo y se alejó. Había dicho todo lo que tenía que decir. Pocos de los hombres se preocupaban por el rey Jorge o por su disputa con el rey de Francia, se unirían al regimiento y seguirían a su jefe a dondequiera que éste les condujera, y a cualquier rey que decidiera apoyar.

—Sé un hombre, Hugh —dijo Mary MacKim—. Recuerda que eres un MacKim y recuerda el juramento de sangre que has hecho.

—Sí, madre. —MacKim miró la Biblia, que habían desenterrado en cuanto el último casaca roja se retiró de la cañada.

—Estás obligado a cumplir tu palabra. —Mary MacKim había envejecido en los años transcurridos desde la muerte de su hijo mayor. Sus ojos oscuros, ahora hundidos entre una red de surcos, parecían clavarse en MacKim—. Has aprendido inglés y sabes cómo vive, habla y piensa esta gente. Ahora debes cazar y matar a los hombres que asesinaron a tu hermano.

—Sí, madre. —La venganza había dominado la vida de MacKim durante los últimos once años y no había pasado un día en que su madre no le recordara el juramento que había hecho. A los veintiún años, MacKim era más bien enjuto que musculoso, no más alto que la estatura media, pero intenso y mejor educado que la mayoría de sus compañeros.

—Ahora vete, Hugh. —Mary le dio un suave empujón en la espalda—. Ve y cumple con tu deber.

Levantando su pequeño fardo de pertenencias, MacKim salió de la cabaña con su techo de paja de brezo y el familiar aroma del humo de la turba. No sabía cuándo volvería a verla, si es que lo hacía. Cuando miró a su alrededor, su madre estaba de pie en la puerta, con una mano levantada en señal de despedida. Ahora estaba sola, pero MacKim sabía que nunca estaría sola en la cañada. La gente la cuidaría, como siempre cuidaron a los suyos. Volviéndose, comenzó a caminar hacia Inverness con su camino y su destino por delante.

* * *

Con su fajín rojo brillante sobre el hombro izquierdo y el cordón de encaje blanco sobre el hombro derecho, era evidente que el alto sargento era un soldado distinguido. Aunque debía de estar acercándose a la mediana edad, caminaba con un resorte juvenil mientras inspeccionaba la curiosa fila de reclutas, moviendo la cabeza como si fuera incapaz de creer lo que veía.

—Soy el sargento Dingwall —habló en gaélico recortado—. Se dirigirán a mí como sargento, o como sargento Dingwall. —Se detuvo directamente frente a MacKim—. Puedes pensar en mí como tu padre, si es que alguna vez conociste a ese desafortunado hombre, y me tratarás como Dios, ya que tengo el poder de hacer que te fusilen, de azotarte o incluso de hacerte la vida más agradable. —La sonrisa de Dingwall podría haber asustado a la Brigada de Guardias—. Bienvenidos al 63º, los Highlanders de Fraser.

MacKim observaba al sargento Dingwall y escuchaba cada palabra. Estaba decidido a ser el mejor soldado posible.

—Ponte derecho, mi buen amigo, o te ataré a un árbol hasta que aprendas a ponerte de pie. —Cuando Dingwall levantó su alabarda, MacKim se estremeció, recordando al cabo de granaderos que había inmovilizado a Ewan con un arma similar. El sargento se acercó al joven pelirrojo que estaba al lado de MacKim y le clavó la alabarda en el pecho.

El hombre se sonrojó y se puso en pie.

—Así está mejor —dijo Dingwall—. Ahora pareces algo así como un hombre, aunque no seas un soldado, aunque seas un soldado recluta de primer día. ¿Cuál es tu nombre?

—Neil Cumming, señor.

—Sargento —dijo Dingwall, en voz baja.

—Lo siento, sargento. —Cumming miró a lo largo de la línea de reclutas en busca de apoyo. MacKim evitó su mirada.

—Te ordené que me llamaras sargento, Cumming, y me llamaste señor. Sólo dirás señor a los oficiales que tengan la comisión de Su Majestad. Ahora, a partir de este día, eres mis ojos y mis oídos en la compañía, Cumming. Me dirás lo que ocurre y si alguien infringe la ley, mi ley, me informarás, o te sentaré a horcajadas en el caballo de madera y te haré arrastrar por un terreno pedregoso hasta que me ruegues que te dispare. ¿Entiendes? —Asintiendo lentamente, Dingwall sujetó la nariz de Cumming y tiró de él hacia delante.

—Sí, sargento.

Empujando a Cumming a su sitio, el sargento Dingwall continuó con un rugido que MacKim pensó que la gente podía oír a treinta y dos kilómetros de distancia en Glen Cailleach.

—Sois el grupo de granjeros más inútil que he visto en mi vida. Mi trabajo es convertiros en soldados de alguna manera, aunque sólo el buen Dios de arriba sabe cómo. —Volvió a sacudir la cabeza, suspirando profundamente por la carga que la autoridad superior le había transmitido—. Vuestro trabajo —continuó Dingwall—, es obedecer todas las órdenes que dicte, al instante y con alegría.

Con el desconocido abrigo rojo largo sobre su nuevo chaleco, y la falda escocesa abrazando sus caderas, MacKim se sentía sumamente incómodo, y ya odiaba el gorro que tenía amartillado sobre su ojo izquierdo. Los zapatos de punta cuadrada y tachonados de hierro le pellizcaban los dedos de los pies, las correas de la mochila le cortaban los hombros y el mosquete era largo además de engorroso. Además, la espada ancha le pesaba en la cadera izquierda y la bayoneta le resultaba incómoda al frente. Acostumbrado a vestirse con ligereza desde la primavera hasta el otoño, MacKim se sentía limitado por las capas de ropa desconocidas y por llevar tal cantidad de armas.

—Este es su mosquete. —El sargento Dingwall levantó el arma para asegurarse de que los reclutas la vieran—. Lo conocemos como Bess, o «Brown Bess».

MacKim asintió para demostrar que estaba escuchando.

—La Bess pesa seis kilogramos y dispara una bala de plomo de una onza que puede matar a cincuenta yardas y herir hasta cien. Tiene un calibre más grande y es más fiable que el equivalente francés y, en manos de un soldado de infantería entrenado, puede disparar tres veces en un minuto.

MacKim recordaba el sonido de la mosquetería en el páramo de Drummossie que los hombres llamaban ahora Culloden. Ya había visto el resultado de tres descargas por minuto sobre una masa de hombres que avanzaban. Un millar de mosquetes en manos de hombres entrenados crearía la devastación.

—Bess es un mosquete de pedernal —continuó Dingwall—, llamado así porque utiliza un pedernal para crear una chispa. La chispa enciende la pólvora, que explota dentro de su mosquete, impulsando la bola de plomo en dirección al enemigo. Mantén tus pedernales afilados: cuanto más afilado esté el pedernal, más brillante será la chispa y, por lo tanto, habrá menos posibilidades de que se produzca un fallo en el disparo.

MacKim escuchó. Quería aprenderlo todo.

—Para cargar a Bess, necesitas esto. —Dingwall levantó un pequeño paquete envuelto en papel—. Es un cartucho que contiene una carga de pólvora y una bola de plomo. Abrirás el papel, ya sea con los dedos o con los dientes, y echarás un poco de la pólvora en la bandeja del mecanismo de disparo, aquí. —Indicó la posición en la cerradura del mosquete.

MacKim asintió.

—El resto de la pólvora va por el cañón. Luego doblas el papel y lo metes en el cañón, con la bola de plomo encima. ¿Entiendes, MacKim?

—Sí, sargento. —MacKim comenzó cuando Dingwall gritó su nombre.

—Buen hombre. Muéstrame. —Dingwall indicó que MacKim se pusiera delante de los otros reclutas—. Aquí hay un cartucho. —Le pasó el paquete de papel y dio un paso atrás.

Ignorando el amargo sabor de la pólvora negra, MacKim rasgó el papel con los dientes y siguió las instrucciones del sargento.

—Bien. —Dingwall asintió—. Ahora usas la baqueta, que es la larga varilla de metal bajo el cañón de tu mosquete, para forzar la bola y el taco por el cañón.

—Una vez hecho esto, apuntas al enemigo que avanza y aprietas el gatillo. Notarás el retroceso cuando Bess expulse la bala a unos cien metros en un buen día y mucho menos si llueve, lo que ocurre ocasionalmente en Escocia. —Tomando el mosquete de MacKim, Dingwall le hizo una demostración lentamente.

Los reclutas soltaron una risa nerviosa ante el intento de humor del sargento.

—Ahora, dispara tú, MacKim. Demuéstrame lo inteligente que eres.

—Sí, sargento. —MacKim se llevó el mosquete al hombro—. ¿A qué debo disparar?

Se encontraban en el campo abierto de las afueras de Inverness, con las colinas de color verde grisáceo de las Tierras Altas en la distancia y el río Ness surgiendo azul a sus espaldas, lamiendo un grupo de pequeñas islas.

—¿Ves esa isla? —Dingwall señaló la más cercana de las islas Ness, de la que crecían árboles que sobresalían del río.

—Sí, sargento.

—Intenta golpear un árbol.

El mosquete era más pesado de lo que MacKim esperaba. Se lo llevó al hombro, cerró el ojo izquierdo, apuntó con el cañón al árbol más cercano y apretó el gatillo. Por el rabillo del ojo, vio bajar el martillo. El chorro de humo resultante en la sartén le cogió por sorpresa y entonces el mosquete pareció saltar hacia atrás, clavándose en su hombro, por lo que se tambaleó hacia atrás.

—Ya está. ¿Lo ves? No es tan fácil como crees. Un buen soldado puede disparar y cargar tres veces en un minuto. Un muy buen soldado puede hacerlo cuatro veces. Ustedes, los reclutas… —Dingwall lo observó, sonriendo y sacudió la cabeza—. Bueno, ya veremos. —Miró a MacKim de cerca—. La mayoría de ustedes probablemente caerá antes de disparar su segundo tiro.

Algunos de los hombres se rieron, como Dingwall pretendía. Volvió a pasearse por la fila y se detuvo ante un hombre alto con la cara muy marcada a la derecha de MacKim.

—Dios, pero ¡qué feo eres! Nunca he visto un recluta más feo, y he visto muchos.

El hombre miró al frente sin responder a la burla de Dingwall. El sargento siguió adelante, insistiendo.

—Somos los Highlanders de Fraser. —Dingwall se paseó por la triple línea, mirando a todos los rostros—. Somos un regimiento de infantería británico, luchamos por el rey Jorge.

Los hombres de las filas se movieron ligeramente. Ya sabían quiénes eran.

—En el ejército del rey Jorge, un batallón de infantería se divide en unidades tácticas conocidas como pelotones. Sean cuales sean tus lealtades anteriores, sea quien sea tu familia anterior, en el futuro, tu pelotón es tu familia. Cada hombre será más cercano que un hermano. Depende de él, y él dependerá de ti. Déjalo caer, y él puede morir, y tú también.

Dingwall se detuvo a quince centímetros de MacKim.

—Mira a tus vecinos. Conoce sus caras. Vivirás en su compañía, marcharás en su compañía, lucharás en su compañía y probablemente morirás en su compañía.

El pelirrojo Cumming, a la izquierda de MacKim, lo miró y se alejó de nuevo. Tenía la cara y los ojos pálidos, con las manos y los hombros de un obrero. A la derecha de MacKim estaba el hombre del rostro desfigurado.

—Dale los buenos días a tu vecino —ordenó Dingwall.

—James Chisholm. —El hombre de la cicatriz favoreció a MacKim con un guiño.

—Hugh MacKim.

Los nombres parecieron quedar suspendidos en el aire durante mucho tiempo, y luego el sargento Dingwall volvió a gritar.

—¡Ya basta! ¡Te he dicho que mires a tu alrededor, no que te dediques a la cháchara social! ¿Dónde crees que estás? ¿En la boda del duque de Gordon? ¡Por Dios! ¡Están destinados a ser soldados, no mujeres en un baile!

MacKim se enfrentó a su frente inmediatamente.

—Perforaremos hasta que me odien, perforaremos hasta que les sangren los pies, perforaremos hasta que mi voz llene sus sueños, y perforaremos hasta que obedezcan las órdenes instintivamente y sin pensar. Ustedes son soldados. Los soldados no necesitan pensar. Los soldados sólo necesitan obedecer órdenes, marchar y luchar. Para luchar en la batalla hay que saber formar, maniobrar en líneas y columnas rígidas y cerradas. Hay que aprender a obedecer las órdenes, para mantener tu puesto en las filas pase lo que pase, aunque tus compañeros estén muertos o agonizando.

MacKim cambió su mirada a izquierda y derecha, preguntándose cuánta confianza podía depositar en sus vecinos. Cumming, a su izquierda, se agitaba, respirando con dificultad mientras se esforzaba por permanecer quieto. Chisholm, a su derecha, permanecía de pie como si estuviera tallado en el mismo granito que An Cailleach.

—En Fontenoy, cada media compañía y cada pelotón dispararon andanada tras andanada contra los franceses. Los regimientos británicos se mantuvieron firmes, pero nuestros aliados no estaban tan bien disciplinados y se negaron a avanzar ante la mosquetería francesa. Los franceses vieron que nuestro ejército era vulnerable y enviaron su brigada irlandesa, seis batallones de buenos soldados, que entraron por nuestro flanco derecho a golpe de bayoneta.

MacKim imaginó el cuadro, transformando sus recuerdos del Culloden Moor en Europa y sustituyendo la matanza de los clanes por dos ejércitos de soldados profesionales igualmente igualados.

—Los expulsamos —continuó Dingwall como si hubiera estado allí—. Los regimientos escoceses, el 43º de los Highlanders, los Royal Scots y los Royal North British Fusiliers, marcharon con el resto del ejército británico, iguales en la batalla, y luego ahuyentamos también a la caballería francesa. Todo gracias a la disciplina de fuego, la buena instrucción y las agallas. En un minuto comenzaré a enseñarte.

Comenzó a llover, una llovizna lenta y lúgubre que bajaba de las colinas para empapar a los reclutas. Ya llevaban horas de pie en filas, y MacKim supuso que el día estaba lejos de terminar. No esperaba que el trabajo de soldado fuera tan monótono.

—Algunos de ustedes se preguntarán por qué tenemos gaiteros en estos días de vastos ejércitos y artillería. —Dingwall dio un paso atrás—. Tenemos gaiteros para hacer saber al enemigo que los Highlanders están llegando… tenemos gaiteros para hacerles saber cuánto tiempo tienen que vivir.

* * *

Durante las siguientes semanas, una procesión de sargentos y oficiales martilleó a los reclutas. Además de los complicados procedimientos para cargar, presentar y disparar los mosquetes Brown Bess, hubo que entrenar con las bayonetas triangulares de cuarenta y tres centímetros. Recordando las sangrientas hojas que se clavaban en los indefensos heridos de las Tierras Altas en Culloden, MacKim manejaba el arma con cierto temor. Practicaron el tiro en vivo hasta que se acostumbraron al feroz retroceso que magullaba los hombros y hacía sonar los dientes. Como el gobierno fijó la asignación anual de munición de bola utilizada en el entrenamiento en unas escasas cuatro bolas por hombre y año, el coronel Fraser ordenó que las culatas de los blancos se colocaran contra un banco de hierba, para que los pioneros del regimiento pudieran extraer el plomo y refundirlo en munición útil.

Los reclutas dispararon individualmente, con el sargento Dingwall gruñendo por cada error que cometían, luego dispararon en filas de a tres, y finalmente por filas y pelotones, con los reclutas acostumbrándose gradualmente al humo de la pólvora que oscurecía su visión y picaba sus ojos cada vez que apretaban el gatillo. Disparaban a una marca, trotaban hacia ella para comprobar su puntería, informaban a Dingwall y soportaban su ataque verbal. Una vez que dominaron las técnicas más sencillas, Dingwall les hizo disparar oblicuamente, luego cuesta arriba y cuesta abajo. MacKim descubrió que era un tirador moderado, mientras que el cicatrizado Chisholm era bueno.

—¡Ya has disparado un mosquete, feo! —dijo Dingwall.

—Sí, sargento —aceptó Chisholm.

—¡Apuesto a que eras un rebelde jacobita! —Dingwall acercó su rostro a Chisholm—. ¿Lo fuiste? ¿Disparaste al ejército del rey Jorge en Culloden? ¿Es ahí donde tienes tus cicatrices, feo?

—No, sargento. —Chisholm se puso en guardia con su mosquete a un lado y su arruinado rostro inexpresivo.

—¿No? —Dingwall gruñó—. Me pregunto, feo, realmente me pregunto. —Retrocedió dos pasos—. Si lo hiciste, o si no lo hiciste, no importa ahora. Eres un Highlander de Fraser, y antes de que termine contigo, ¡serás el mejor tirador del ejército británico del rey Jorge!

Siempre en segundo plano, los oficiales rondaban, observando, dando de vez en cuando comentarios u órdenes tajantes. Vivían en un mundo diferente al de MacKim, un mundo de autoridad y privilegios, de carruajes y ropa suave. Los observaba con interés, sabiendo que nunca podría entrar en su círculo y sin aspiraciones de hacerlo. Tres pensamientos dominaban su mente, convertirse en un buen soldado, aprender las habilidades, encontrar a los hombres que asesinaron a su hermano. Repetía el nombre en su cabeza, día tras día, soldados de Hayes, de Ligonier. Sabía que Dingwall le observaba cuando se ofrecía como voluntario para cada servicio extra, no le importaba.

—Ten cuidado, MacKim —advirtió Chisholm—. Si eres demasiado entusiasta, te harán cabo. —Su sonrisa torció su rostro en algo aún más horrible—. Agacha la cabeza y hazte anónimo.

—Quiero aprender todo lo que pueda. —MacKim gruñó.

—Los soldados que se distinguen del resto se convierten en hombres marcados —dijo Chisholm—. Ya sea por sargentos como Dingwall, o por el enemigo. —Su sonrisa sólo realzaba su cicatriz—. No es que haya mucha diferencia.

—¿Cómo lo sabes? Sólo eres un recluta como nosotros. ¿O Dingwall tenía razón y has estado en el ejército jacobita?

Chisholm dudó un momento, tocándose la cara con sus ojos repentinamente oscuros.

—Estuve en el antiguo 43º, la Guardia Negra en Fontenoy. —Cuando recayó en el silencio, MacKim lo dejó con sus recuerdos.

Los reclutas aprendieron a marchar en columna y a desplegarse para luchar en línea. Aprendieron cómo los hombres de primera fila se arrodillaban para disparar y se ponían de pie para cargar.

—Este es un momento peligroso —les dijo el sargento Dingwall mientras marchaba a lo largo de la línea—. He visto a hombres descuidados de la retaguardia disparar a los hombres de la retaguardia mientras se levantaban. Eso no ocurrirá en los Highlanders de Fraser. —Miró a MacKim con una mirada terrible—. ¿Lo hará, MacKim?

—No, sargento —contestó MacKim.

—¿Por qué no, MacKim?

—Porque nos entrenará mejor, sargento.

—Eso es correcto, muchacho, eso es correcto —continuó—. He visto estallar cajas de cartuchos y quemar a soldados descuidados. He visto a soldados sacarle los ojos a su camarada al fijar las bayonetas, he visto a soldados disparar sus baquetas porque se olvidaron de quitar las malditas cosas al cargar. Ninguno de estos desafortunados sucesos ocurrirá en los Highlanders de Fraser. —Dingwall gruñó.

Los reclutas escuchaban y aprendían poco a poco las maniobras que utilizarían en los campos de batalla de Europa, donde la disciplina y el orden lo eran todo y los ejércitos se movían a golpe de mando, «como fichas de ajedrez en un tablero controlado por el general al mando», como decía Chisholm.

—No somos individuos —dijo Cumming, mientras yacía exhausto en sus tiendas al final de otro largo día—. Sólo somos cosas que se ordenan al antojo del sargento.

—Así es. —Chisholm echó humo de la rechoncha pipa de arcilla que tenía clavada entre los dientes—. Te romperán, te robarán tu individualidad y te recrearán a la imagen que ellos desean. Cada segundo de nuestras vidas está regulado y controlado, cada acción que realizamos, todo lo que comemos, hacemos y vestimos. Todo lo que tenemos son nuestros pensamientos y nuestras almas. —Miró a MacKim—. Intentarán embrutecerte para apoderarse también de tu alma, MacKim. No dejes que lo hagan. Guarda siempre algo para ti, o acabarás como el sargento Dingwall, sin nada más que el ejército. Esfuérzate por mantener tus pensamientos. No dejes que el ejército controle tu mente. Aprende a ser soldado por todos los medios, pero conserva un poco de ti mismo.

—No dejaré que tengan mi mente o mi alma. —MacKim asintió.

—Es fácil decirlo, MacKim. —Chisholm se recostó dentro de su nublado humo de tabaco azul—. Mucho más difícil de hacer.

—No me perderé de vista —dijo MacKim. «No estoy aquí para ser un soldado el resto de mi vida. Tengo un propósito. Tengo un juramento que cumplir, de alguna manera». Sin embargo, sabía que el jefe del clan y el coronel controlaban su vida, como los jefes habían controlado las vidas de su hermano y sus antepasados durante siglos. El jefe mandaba y los hombres obedecían, siempre había sido así, y el ejército no era diferente. Los miembros del clan y los soldados seguían las órdenes. Si se salían del sistema, eran ejecutados o proscritos para convertirse en vagabundos que no pertenecían a ninguna parte. Era esencial obedecer, seguir las órdenes, encajar con los compañeros y permitir que el jefe del clan o los oficiales tomaran las decisiones. Cuando los jefes y los oficiales eran los mismos hombres, las cosas eran aún más naturales. No había necesidad de reflexionar, ni siquiera de pensar.

MacKim se recostó en su catre, cruzó las manos detrás de la cabeza y se quedó dormido en segundos. La cara ancha y la voz áspera del sargento Dingwall llenaban sus sueños, junto con la visión siempre presente de su hermano asándose lentamente y la risa burlona de los casacas rojas. Se despertó con un sobresalto. «Ahora soy un casaca roja y voy a encontrarte, Hayes de Ligonier».