Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

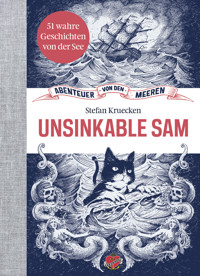

Diese Kapitäne haben wütende Stürme überstanden und den Einschlag einer Monsterwelle. Sie prügelten sich in Havanna, desertierten auf dem Mississippi und strandeten in Wales. Sie legten sich mit einem russischen Kriegsschiff an und hatten einen blinden Passagier an Bord. Einer ist ein Held, der für seine Überzeugung ins Gefängnis ging. Einer ist die jüngste Frau Deutschlands auf der Brücke. Die Geschichten in diesem Buch sind wahr und abenteuerlich. Sie sind so vielfältig wie die See. Und sie werfen eine Frage auf: Was können wir von alten Kapitänen lernen? "Kapitäne" sammelt die Erinnerungen von 20 Seeleuten. Sie spielen weit draußen auf dem Meer, in Häfen und in der Vergangenheit. Geschichten, die echt sind und wahr und viel mehr erzählen als nur über das Leben an Bord. "Kapitäne" ist die dritte Anthologie mit Kapitänsgeschichten von Ankerherz. Ein Buch, das nach Salzwasser schmeckt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KAPITÄNE!

Glaube, Liebe, Hoffnung:

Seeleute erzählen ihre besten Geschichten

Originalausgabe, September 2019

Alle Rechte vorbehalten

© 2019 by Ankerherz Verlag GmbH, Hollenstedt

© Texte: Stefan Kruecken

© Fotografie: Ankerherz Verlag GmbH, Andree Kaiser

S. 72/73 picture alliance/associated press, Alessandro Fucarini

S. 148/149 imageBROKER/Alamy Stock Foto, Kerstin Langenberger

Gestaltung und Satz: Daniela Greven, Berlin

Lektorat und Korrektorat: transmit-Deutschland GmbH & Co. KG

Ankerherz Verlag GmbH, Hollenstedt

www.ankerherz.de

ISBN: 978-3-945877-29-6

eISBN: 978-3-945877-80-7

KAPITÄNE!

GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG:

Seeleute erzählen ihre besten Geschichten

INHALT

WAS WIR VON ALTEN KAPITÄNEN LERNEN KÖNNEN

Stefan Kruecken, Ankerherz

GLAUBE

PITERAQ

Friedhelm von Staa, Cuxhaven

MISSISSIPPI

Dietmar Froböse, Nordheide

NORDSEESTURM

Michael Nicolaysen, Hamburg

DIE STILLEN TAGE VON LOBITO

Arno Schermer, Insel Föhr

LETZTE REISE

Stefan Schmidt, Lübeck

CHARLY, MEIN CHARLY

Hommage an Charly Behrensen, Cuxhaven

LIEBE

MELODY BAR

Horst Hahn, Travemünde

MANN ÜBER BORD

Dietrich Heinz, Bremen

FRAU KAPITÄNIN

Nicole Langosch, Hamburg

AUF GRUND VOR NEW YORK CITY

Peter Rößler, Hamburg

DAS VERSPRECHEN

Günther Mundt, Bremen

WILDWEST IN DER BISKAYA

Hauke Mack, Hamburg

DER BLINDE PASSAGIER

Volker Busenbender, Hamburg

KAPITÄN MUT

Historisch: Stephan Jantzen, Rostock

HOFFNUNG

PAMIR

Peter Burhorn, Bremerhaven

GESTRANDET IN WALES

Peter Dose, Heide

SANKT PAULI NACH FINKENWERDER

Jens Mielke, Hamburg

IM MORS AUF DER BERINGSEE

Wilm Schröder, Buxtehude

KEIN SCHIFF WIRD KOMMEN

Klaus Ricke, Finkenwerder

DAS SCHLIMMSTE SCHIFF DER WELT

Jonny Roggendorf, Buxtehude

WAS WIR VON KAPITÄNEN LERNEN KÖNNEN

Für den alten Kapitän, den ich in Schleswig traf, muss unser Gespräch eine Qual gewesen sein. Seine Geschichte handelte von einer schweren Explosion im Laderaum seines Frachters, weit draußen auf dem Golf von Mexiko. Ein Feuerball stieg auf in die Nacht. Dem Kapitän blieben nur Augenblicke, um eine Entscheidung zu treffen, die ihm und zwei Dutzend Männern das Leben rettete.

Er setzte ein „Mayday“ ab und gab Befehl, sofort in die Rettungsboote zu steigen. Wenig später sank das Schiff in einem Inferno. Die Crew konnte sich nach einer Irrfahrt auf eine Ölbohrplattform retten.

Dennoch hatte der Kapitän im Interview ein Problem. Er wollte unbedingt einen Eindruck vermeiden: dass seine Aussagen prahlerisch klangen, auch nur ein bisschen angeberisch, oder dass er sich selbst großmachte. Dieser Gedanke war für ihn unerträglich. Und so saß Kapitän Lunau, ein schrankartig gebauter Seemann mit Glatze und durchdringendem Blick, an diesem Tisch, rührte in seinem Tee und sagte:

„Manchmal ist man als Kapitän so einsam, wie man nur einsam sein kann.“

Ich habe im Laufe der Jahre mehr als einhundert alte Kapitäne interviewt, doch dieser Satz stand immer heraus. Er bringt so viele Dinge auf den Punkt, die sich auf andere Bereiche des Lebens übertragen lassen.

Unsere Bücher mit den Abenteuern alter Kapitäne fanden großes Echo. „Ein frommes Buch“, urteilte der Rezensent der Kirchenzeitung „Der Protestant“, trotz der Rotlichtgeschichten, und auch die Redaktionen des SPIEGEL, der ZEIT oder des Fernfahrers lobte die Geschichten. Leser schreiben uns, dass sie sich und Probleme ihres Alltags darin wiederfinden. Sie schreiben auch, dass sie etwas von den alten Kapitänen gelernt haben.

Das Berufsbild des Kapitäns hat sich stark verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Durch den Container hat eine enorme Effizienz Einzug gehalten in der Seefahrt. Die Schiffe werden von Satelliten überwacht, die Fahrpläne von Computern berechnet, die großen Frachter auf See vom Autopiloten gesteuert. Heute sind Schiffe vierhundert Meter lang, beladen mit bis zu 24.000 Stahlkisten. Dennoch bleiben die Schiffe kaum mehr als einen Tag im Hafen. In Terminals wie Altenwerder in Hamburg sieht man keine Arbeiter mehr. Die Container werden nur über die Kaimauer und den Straßenrand mit menschlicher Hilfe befördert. Sämtliche Kräne und Transportfahrzeuge des Containerlagers steuert ein Zentralrechner.

Viele Geschichten in diesem Buch sind also ein Anachronismus. Sie spielen meist in einer Zeit vor dem Container, als die Seefahrt Abenteuer bot und romantisch schien. Als niemand sagen konnte, wie lange eine Reise dauerte, wenn das Schiff den Hafen verließ. Wer nach einem halben Jahr zuhause war, wurde seltsam angesehen, und manchmal waren die Seeleute ein oder gar zwei Jahre ohne Pause unterwegs. Oft lagen die Schiffe wochenlang auf Reede oder an der Pier, und es blieb Zeit, das Land zu erkunden. Die Welt war größer früher und geheimnisvoller in jener Zeit. War ein Schiff hinter dem Horizont verschwunden, dann dauerte es, bis die Angehörigen wieder etwas hörten. Internet? E-mails? Facebook? Eine ferne Utopie. Wenn überhaupt, kam mal ein Brief an.

Ein Kapitän in diesem Buch erzählt davon, wie er mit seinem Schiff vor Angola ankam, im Wissen, dass die Kräne der Hafenpier im besten Fall 600 Tonnen am Tag abladen konnten. Sein Schiff aber hatte 14.000 Tonnen an Bord. Als er vor dem Hafen auf Reede ging, wurde ihm bewusst, dass 35 Schiffe vor ihm dran waren. „Wenn ich das heute jungen Kollegen erzähle, sehen sie mich an, als sei Märchenstunde“, sagt er.

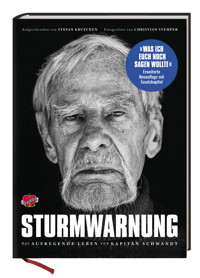

Die Seefahrt früherer Tage bot echte Abenteuer. Exotische Ziele, fremde Kulturen, die Seeleute waren auch Weltentdecker in einer Zeit, in der Langstreckenflüge reiner Luxus waren. Matrosen bereisten in früheren Zeiten mehr Länder als Manager, und für Kapitän Schwandt, unseren bekanntesten Kapitän, führte es dazu, eine tolerante Sicht auf die Dinge zu entwickeln.

„Auf meinen Reisen habe ich überall gute Menschen und überall Arschgeigen getroffen. Das hatte nichts mit Hautfarbe, Religion oder Pass zu tun.“

Der Beruf mag sich verändert haben. Der Ruf, den Kapitäne genießen, ist unverändert. Heute müssen sie nicht mehr auf kleinen Schiffen über den Atlantik im Winter und sich darauf verlassen, dass die Wetterberichte und ihr Bauchgefühl bei der Routenplanung stimmen. Heute haben sie Unterstützung von Beratungsagenturen, die exakte Vorhersagen für jeden Ort der Welt parat haben. Doch sie sind verantwortlich für Schiffe und Ladung, die mehr als eine Milliarde Euro wert sein können. Schwere Fehler, etwa auf der Elbe vor dem Hamburger Hafen, haben katastrophale Folgen. Und die See bleibt ein unerbittlicher Gegner, wie es schon Joseph Conrad beschrieb. Gleich in der ersten Geschichte des Buches schlägt eine Riesenwelle die Scheibe aus der Brücke eines hochmodernen Trawlers. Sie war im Stahl verschraubt, doch der Gewalt, die diese Welle entwickelte, konnte sie nicht standhalten.

„Die Natur ist immer stärker als wir“, sagt Kapitän von Staa.

Alle Kapitäne, mit denen wir sprachen, empfinden das so. Eine tiefe Demut vor dem Ozean, vor seiner Kraft und Launenhaftigkeit. Wie er sich und das Schiff aus dieser lebensgefährlichen Situation herausbekam, erzählt uns Kapitän von Staa in seiner Geschichte. Darum geht es immer wieder: Ruhe bewahren. Entschlossen handeln, ohne in Panik zu verfallen. Durchhalten! Solange es noch eine Möglichkeit gibt, ist beinahe jede Situation zu bewältigen.

Es gibt Muster, die man bemerkt, wenn man mit alten Kapitänen zu tun hat: ihre Verbindlichkeit. Ein Wort ist ein Wort, ein Handschlag ein Handschlag, und sie verlassen sich umgekehrt darauf, dass Regeln eingehalten werden. Zu spät zu einem vereinbarten Termin zu kommen, und handelt es sich nur um eine Minute: ein Unding. Die meisten Kapitäne sind deutlich vor der vereinbarten Zeit vor Ort, und sie achten auf Details. Wenn wir einen Seemann mit zu einer Ankerherz-Kreuzfahrt oder unserer Skua-Tour nach Island nahmen, überprüften sie als Erstes die Rettungsmittel an Bord. Sie inspizierten die Fluchtwege, sahen sich die Rettungsboote an, und in einem Fall bekam der diensthabende Wachoffizier einen Anschiss, weil er das Hemd aus der Hose trug. Im Gespräch mit dem Kapitän des Schiffes beim Brückenbesuch erkundigte sich der Seemann dann, ob er seinen Offizier „nicht mal zum Frisör“ schicken wolle?

Das hat nicht unbedingt mit Spießigkeit zu tun, sondern mit der Erfahrung, dass die meisten großen Unglücke aus einer Verkettung kleiner Verfehlungen und Nachlässigkeiten entstehen. Die Summe minimaler Fehler sorgt am Ende für ein maximales Problem, in einer Umgebung, die lebensfeindlich ist. Einen Ausfall der Maschine im Sturm, ein Feuer an Bord, einen groben Navigationsfehler möchte kein Kapitän erleben. Er setzt daher den Standard in den Details so hoch, dass Fehler schon früh erkannt werden und eine Kettenreaktion gar nicht erst in Gang kommen kann.

Womit wir beim Thema Menschenführung wären. Das Klischee sieht den brummigen, alten Salzbuckel vor, der Befehle grunzt, Probleme mit sich ausmacht und als einsamer Seewolf übers Meer fährt. Jedes Klischee hat einen wahren Kern. Man merkt diesen Männern an, dass sie nie einen Chef hatten und innerhalb eines vorgegebenen Rahmens selbstbestimmt handeln konnten. Dass dieser Rahmen durch die Digitalisierung der Seefahrt immer enger wurde, sorgt bei alten Kapitänen häufig auch dafür, dass sie bei der Frage, ob sie ihren Beruf heute wieder wählen würden, heftig mit dem Kopf schütteln.

Aus dem „Master next God“ ist in ihren Augen ein „Transportbegleiter zur See“ geworden. Die Tage, in denen sie das Schiff in eine Bucht legten, um mit der Crew ein paar Stunden am Strand zu entspannen, gehören in die Abteilung „Märchenbuch“. Heute hat jeder Praktikant in der Reederei rund um die Uhr Zugriff auf die Position, die Geschwindigkeit und alle anderen relevanten Daten des Schiffes.

„Fairness und eine gewisse Strenge“, so beschreibt Kapitän Manfred Schleiff das Rezept, eine Crew richtig zu führen. Bei der Disziplin, die wichtig ist, dennoch Freiräume zu lassen. Im richtigen Moment wegzusehen, wenn etwas unverschuldet schiefging. Zu loben und den Leuten das Gefühl zu geben, dass man sich auf sie verlassen kann. So kam Schleiff mit seiner Crew über eine Monsterwelle im Pazifik, deren Höhe er auf mehr als fünfunddreißig Meter schätzt. Dem Rudergänger rief er im entscheidenden Moment zu: „Ganz ruhig. Wir schaffen das schon!“

Gelassenheit auszustrahlen, inmitten des größten Sturms, das ist noch eine Eigenschaft, die alte Kapitäne mitbringen. Die eigenen Gefühle und Befindlichkeiten spielen keine Rolle, wenn die Wellen mit der Wut von Hooligans und der Gewalt losgerissener Lokomotiven auf das Schiff zurollen. Sie dürfen keine Rolle spielen. Wer in diesen Momenten der eigenen Angst nachgibt, hat verloren. „Als Kapitän muss man manchmal auch Schauspieler sein“, sagte mir Emil Feith, der den größten Sturm seit Beginn der Wetteraufzeichnung auf dem Nordatlantik überlebte. Mitten in der apokalyptischen Mixtur aus Hurrikan, arktischer Sturmfront und Tiefdruckgebiet war die Ruderanlage seines kleinen Frachters ausgefallen. Die Crew, die sich mit Rettungswesten auf der Brücke versammelt hatte, starrte paralysiert vor Angst hinaus. Um eine Panik zu vermeiden, grinsten Feith und der Erste Ingenieur um die Wette. Nur nichts anmerken lassen.

„Dienstgesicht“ nannte Feith den Ausdruck, wenn man ihm gar nichts mehr anmerken konnte. War er sauer? Einfach nur mürrisch? War alles in Ordnung? Spielte für ihn ohnehin keine Rolle. Ein Kapitän sollte keine Gefühle zeigen, findet er, und nicht mal, als die Ruderanlage im Orkan repariert war, gönnte er sich eine Gefühlsregung. Diese Gefühlsduselei unserer Zeit, in der jede Empfindung gruppendynamisch und am besten im Stuhlkreis besprochen werden muss, ist für alte Seeleute ein Graus. Ich kenne einige, die mit dem Leben an Land nicht klarkamen. Von einem weiß ich, dass er in einer Art Seniorenheim in Hamburg wohnte, mit Blick auf den Hafen. Jeden Abend nahm er den Fahrstuhl rauf aufs Dach, steckte sich eine Pfeife an und sah den Schiffen hinterher. Er vermisste die See, aber nicht nur, weil er Salzluft in der Nase brauchte. Sondern auch, weil ihm diese kleine Welt da draußen viel übersichtlicher erschien.

Ein Kapitän zu sein, das bedeutet auch, an Bord Einsamkeit ertragen zu lernen. „Sich als Kapitän mit der Mannschaft gemeinzumachen, das geht gar nicht“, erzählte Manfred Scharrnbeck, eine echte Hamburger Legende. Für ihn war es gleichbedeutend mit dem Verlust von Autorität und dem eigenen Anspruch. Dass sich in früheren Zeiten nicht wenige Seeleute dem Alkohol zuwandten, ist auch kein Geheimnis.

Die Anforderungen haben sich geändert. „Ich kann das Schiff gar nicht alleine an die Pier bekommen“, sagt Kapitän Nicole Langosch, „dafür braucht es einfach das Team.“ Ihr Beispiel zeigt, wie sich die Welt der Seefahrt langsam verändert. Noch ist es eine Welt der Männer:

Von etwas mehr als tausend deutschen Kapitänen in der Fracht- und Flussschifffahrt sind knapp ein Dutzend weiblich, die „Frauenquote“ auf der Brücke liegt bei etwa einem Prozent. Negative Erfahrungen habe sie nie gemacht, berichtet Frau Langosch in ihrer Geschichte. Für junge Frauen, die sich für einen Beruf auf See interessieren, ist die Wahl-Hamburgerin so etwas wie ein Rollenmodell.

Eines aber ist auch klar: „Ein Schiff lässt sich nicht an die Pier diskutieren“, so sagte das ein Kapitän. Was bedeutet, dass am Ende nur einer das letzte Wort an Bord haben kann. Wer mit hierarchischen Strukturen nichts anfangen kann, hat auf einem Schiff nichts verloren.

In einer Nacht im Hafen kam alles zusammen, was ich über alte Kapitäne gelernt habe. Gert Schlufter, der Wirt der Haifischbar, hatte die Seeleute von Ankerherz zum Labskaus eingeladen. Das Astra floss zügig und aus der Musikbox sang Freddy Quinn in Dauerschleife. Am Tresen hockte Kapitän Emil Feith und hielt sein Pilsglas fest. Feith zeigte wieder sein „Dienstgesicht“.

Mit einem Mal starrte er zur Tür, als komme Hans Albers herein. Tatsächlich war es ein Mann mit blauer Jacke und weißem Bart, der aussah wie der Zweitplatzierte beim Ernest-Hemingway-Doppelgängerwettbewerb.

„Mensch… das…. das… gibt´s doch nicht“, murmelte Feith.

Die Männer fielen sich in die Arme. Kapitän Günther Langowski, so hieß der andere Seemann, hatte vor Rührung feuchte Augen. In den nächsten Stunden konnte man beobachten, wie die beiden Passbildautomatenfotos von Kindern und Enkeln aus ihren Portemonnaies pulten und sich Geschichten erzählten. Vor knapp fünfzig Jahren waren sie Freunde gewesen und hatten sich zuletzt in der Haifisch Bar gesehen.

Es muss der Legende nach eine furchtbare Prügelei mit der Besatzung eines englischen Fischtrawlers gegeben haben. Am Morgen danach war jeder an Bord eines anderen Schiffes gegangen – und sie hatten sich nie wiedergesehen.

Warum blätterte keiner einfach im Hamburger Telefonbuch und nahm Kontakt auf?

Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Sie taten so, als hätten sie die Frage nicht verstanden. Vielleicht gibt es auch gar nichts zu verstehen, denn alte Seeleute sind so. Draußen auf See, wenn es um nichts anderes als ums Überleben ging, wenn der Sturm wütete oder die Ladung verrutschte oder in manchen Häfen Verbrecher das Schiff bedrohten, hielten sie zusammen. Aber damit war es dann auch gut.

Ich glaube nicht, dass sich die Kapitäne aus der Haifisch Bar nach jener Nacht jemals wiedersahen.

Alles war gesagt.

PITERAQ

NAME KAPITÄN KARL FRIEDHELM VON STAASCHIFF TRAWLERSEEGEBIET OSTKÜSTE GRÖNLANDDATUM 17. NOVEMBER 2002

Als ich diese Welle sehe, ist es zu spät. Ich kann nicht reagieren. Ich kann nichts mehr tun.

Die Welle ist fünfundzwanzig Meter hoch, vielleicht ist sie auch höher, schwer zu sagen. Sie ist jedenfalls deutlich größer als die anderen großen Seen, die seit vielen Stunden auf unseren Trawler zurollen. Wir sind vor der Ostküste Grönlands und Gefangene in diesem Sturm. Seit zwei Tagen kommt er mit Windstärke 11-12 und mehr aus Nordost.

„Piteraq“, so nennen die Inuit einen außergewöhnlichen starken Orkan. Dieser Wind tritt an der ostgrönländischen Küste auf. Beim Piteraq handelt es sich um einen sogenannten katabatischen Wind. Das Wort Piteraq stammt aus der grönländischen Sprache. Es bedeutet so viel wie: „das, was einen überfällt“.

In einem solchen Piteraq stecken wir nun. Das Tief hatte sich nahe der Südspitze Grönlands am Kap Farvel gebildet und sich in der Dänemarkstraße, also der Meerenge zwischen Island und Grönland, intensiviert. Wie ein gewaltiges Gebläse peitscht es die kalte Luft über das Inlandeis an die Ostküste. Der Windmesser an Bord zeigt einen Mittelwind von 54 m/s (194 km/h). In Böen sind es sogar 60 m/s. Dies entspricht einer Windgeschwindigkeit von 216 km/h.

An der Ostküste von Grönland gibt es wenige Fjorde, in denen wir Unterschlupf finden könnten. Die wenigen Fjorde, die in Frage kommen, sind im November vereist, oder sie sind gar nicht ausgelotet. Somit besteht die Gefahr, auf eine unbekannte Untiefe zu laufen und leck zu schlagen. Also sind wir draußen auf See, in dieser Landschaft aus Wut und Grau, um den Sturm abzureiten. Dass der Orkan solche Ausmaße annehmen könnte, hatten wir im Wetterbericht nicht kommen sehen. Wegfahren ist keine Option mehr, und kommt für Fischer ohnehin nur selten in Frage. Wir sind auf dem Fangplatz Fylkir, um zu arbeiten.

Von meinem Sohn Sascha, 1. Offizier an Bord unseres Trawlers und Wachhabender auf der Brücke in der Nacht, habe ich an diesem Morgen die Wache übernommen. Unser Schiff ist 66 Meter lang, 12,60 Meter breit und hat 8,00 Meter Tiefgang und ist hochmodern ausgerüstet. „Einige richtige Koffer unterwegs“, hatte Sascha bei der Ablösung gesagt. Obwohl wir weit östlich von der Fischkante in der Tiefsee gegenan liegen, um die gefährlich hohen und spitzen Wellenberge in dem relativ flachen Bankgewässer zu vermeiden. Die Sichtweite: keine 100 Meter. Er wirkte erschöpft. Es ist anstrengend, den Trawler bei diesem Wetter zu steuern. Besonders in der Dunkelheit. Man sitzt im Stuhl, der an das Modell in einer Zahnarztpraxis erinnert und starrt auf das Radar. Kaffee ist wichtig in diesen Stunden. Kaffee hält wach. Man hält das Schiff steuerfähig und mit dem Joystick wird der Kompasskurs gehalten und man hofft, dass kein Growler1 oder Eisberg vor den Steven kommt.

Die Crew schläft bei diesem Wetter, liegt in den Kojen oder sieht fern. Nur die Wachhabenden und das Kombüsenpersonal sind auf ihren Stationen. Es ist schwer möglich, sich auf den Beinen zu halten. Unruhe gibt es dennoch keine an Bord. Erfahrene Fischer. Jeder weiß, was kommt, wenn man im Spätherbst vor Ost-Grönland arbeitet. Das ist Alltag.

Bislang jedenfalls. Diese Welle. Ich halte mich im Jagdsitz fest, wie der Kapitänsstuhl heißt.

Es ist der 17. November 2002, 09:20 Bordzeit. Unsere Position 62°07’N 039°06’W.

Ich ducke mich und warte auf den Einschlag.

Ein Knall!

Die Scheibe aus Sicherheitsglas, die in den Stahl verschraubt ist, fliegt durch den Druck des Wassers raus. Sie zersplittert nicht in ihre Einzelteile, was mir das Leben rettet. Sie wird aus dem Rahmen gedrückt, fliegt fünfzig Zentimeter an mir vorbei und bohrt sich mit der Seite fausttief in den Stahl der Brückenwand hinter mir. Ich habe ein solches Glück, dass sie mich verfehlt.

Sonst gäbe es diese Geschichte nicht.

Ich bekomme keine Luft. Wind mit 200 Stundenkilometern nimmt mir buchstäblich den Atem und drückt mich in den Stuhl. Wasser auf der Brücke, viel Wasser, anderthalb Meter hoch steht es. Ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, woran genau ich dachte. Ob ich überhaupt etwas dachte. In solchen Momenten übernimmt der Instinkt oder der Wille, überleben zu wollen. Ich muss versuchen, aus dem Stuhl rauszukommen und den Trawler vor die See drehen, bevor der nächste Einschlag kommt. Alle elektrischen Geräte fallen in nur kurzen Zeitabständen aus.

Dies ist die bedrohlichste Situation, seit ich auf See bin.

Mein Sohn und der Bestmann2 versuchen, die ein Deck tiefer liegende Brückentüre zu öffnen, um nach mir zu sehen. Viel Hoffnung haben sie nicht, mich noch lebend anzutreffen. Mit äußerster Kraftanstrengung stemmen sie sich gemeinsam gegen die Tür. Es gelingt, sie gegen den Druck des Windes und des herabströmenden Seewassers zu öffnen.

Ich ziehe mich an den Armlehnen nach unten. Unter dem Brückenpult finde ich Schutz. Das Brüllen des Sturms dringt herein. Es ist eiskalt. Das Wasser, das auf der Brücke steht, hat null Grad. Die Instrumente sind nun allesamt tot, bis auf die Handsteuerung, doch das Schiff bleibt auf Kurs. Wir sind eine erfahrene Crew. In der Maschine hat der Chief mitbekommen, dass etwas nicht stimmt. Nach dem schweren Seeschlag schaltete er die Brückenelektronik in die Maschine um. Somit war die Gefahr von Kurzschlüssen auf der Brücke vorerst gebannt. Unser Trawler wird nun aus dem Maschinenraum gefahren.

Auf der Brücke gibt es eine batteriebetriebene Nottelefon-Anlage, die im Brückenpult, direkt am Jagdsitz platziert ist. Eine direkte Verbindung in den Maschinenraum. Mein 1. Offizier steht nun neben mir und übernimmt per Nottelefon die Kommunikation mit dem Maschinenleitstand, während ich das Handruder bediene. Die Notrudersteuerung im Maschinenraum ist von einem Matrosen und dem 2. Offizier besetzt. Wir schreien uns an. Sonst können wir uns im Brüllen des Sturms nicht hören. Es ist auch schwierig, Luft zu bekommen.

Wir müssen das Schiff möglichst schnell aus dem Wind und den Wellen herausbekommen. Wir müssen unbedingt einen zweiten Seeschlag vermeiden. Die Gefahr, dass noch mehr Wasser in die offene Brücke eindringt, ist einfach zu groß. Knapp vier, vielleicht fünf Minuten wird das Manöver dauern. Höchste Gefahr für den Trawler, denn in dieser Zeit liegen wir quer zur See und sind den Schlägen der Brecher schutzlos ausgeliefert.

Wird noch eine solche große See brechen? Das wäre das Ende. Uns bleibt keine andere Wahl.

Langsam dreht der Trawler, von Hand gesteuert. Ich beobachte das Grau und die Sturmseen. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Wir bekommen in einigen Momenten Schlagseite, starke Schlagseite. Ich fürchte, dass wir zu viel Wasser an Deck nehmen über die Heckslippe, über die wir sonst den Fang an Deck ziehen. So viel, dass es nicht durch die Speigatten ablaufen kann.

Doch wir schaffen es. Wir fahren nun vor dem Wind und mit den Wellen. Was nicht einfach ist, denn wir müssen genau das richtige Tempo erwischen. Sind wir zu langsam, überrollen uns die Wellen von achtern. Sind wir zu schnell, tauchen wir mit dem Bug in die See. Unser Vorhaben ist es, den Kern, dass Zentrum des Orkantiefs, zu erreichen, das im Süden von uns liegt.

Die Situation hat sich nun etwas entspannt, aber überstanden haben wir die Lage noch lange nicht.

Wir fahren nun mit dem Wind und den Wellen, was die Lage etwas beruhigt. Doch wir müssen das Loch verschließen, wo früher das Fenster war. Eine so große Ersatzscheibe ist nicht in Reserve an Bord. Wir ersetzen sie mit Aluminiumplatten, die aus dem Fischnetzwindenfahrstand heraus geflext werden. Es sind wirklich fähige Handwerker an Bord. Improvisieren ist alles, wenn man draußen ist auf See. Im Falle eines größeren Problems muss man sich selbst helfen können. Die Aluplatten befestigen wir durch ein paar Bohrungen und Winkeleisen im Rahmen. Als Dichtung dienen alte Lappen. Das Provisorium hält.

Wir kommen im Zentrum des Tiefdruckgebiets an und steuern in den Süd-West-Wind-Sektor. Mit der Zuggeschwindigkeit des Zentrums dampfen wir nach Nordosten, Richtung Island. Das Schiff wird mittlerweile auch aus dem Maschinenraum gesteuert, weil auch die manuelle Steuerung auf der Brücke ausfällt. Ich bleibe auf der Brücke, in Wechselwache mit meinem Sohn, um Ausguck zu halten und die Kommunikation mit dem Maschinenleitstand aufrechtzuerhalten. Knapp sechshundert Seemeilen. Das ist kein Vergnügen bei diesem Wetter, doch größere Probleme haben wir keine mehr. Es ist oft eben auch die Erfahrung, die einen rettet. Und ein wenig Glück.

Ein Schlepper nimmt uns vor Reykjavík auf den Haken und schleppt uns ein. Wir haben es wieder geschafft.

Kapitän eines Trawlers zu sein, bedeutet für mich, die letzte Freiheit zu haben. Der Kapitän eines Frachtschiffs nutzt die See als Wegstrecke. Er bringt Container von A nach B und wird heutzutage in jeder Sekunde überwacht. Jede Bewegung des Schiffs, jede Tempoänderung wird genau registriert und kann sofort hinterfragt werden. Sicherlich haben auch die Kapitäne der Handelsschifffahrt ihre Sorgen, Probleme und Nöte. Ich möchte ihre Leistungen auf keinen Fall schmälern.

Ich bin Kapitän eines Trawlers, das ist etwas ganz anderes. Sobald ich das Fanggebiet erreicht habe, hängt alles von mir ab. Ich habe meinen Auftrag. Wie ich diesen Auftrag erfülle, ist alleine meine Sache. Es hängt von meiner Erfahrung, meiner Disziplin und dem Blick aufs Echolot ab. Keiner macht mir Vorschriften. Die See ist keine Wasserstraße. Ich arbeite mit der See.

Ich habe ein unromantisches Verhältnis zur Fischerei: Sie ist eine Notwendigkeit. Ich will Geld verdienen. Mehr als 50 Jahre fahre ich nun zur See, mein ganzes Leben. Dabei lief der Start nicht grade klassisch. Mein Vater war Beamter in Mülheim a. d. Ruhr. Ich sah den Schiffen auf der Ruhr hinterher, besonders denen der „Weißen Flotte“ in Essen-Kettwig. Meine Eltern waren wenig begeistert von meinem Berufswunsch, doch sie erlaubten es mir. Mein Wunsch war einfach zu stark.

Ein Job an Land? Unvorstellbar. Das kam nie in Frage.

Ich war 14 und heuerte als Schiffsjunge in der Erzfahrt an. Auf dem Rhein von Rotterdam nach Basel, immer wieder den Fluss rauf und runter. Es gefiel mir, doch noch mehr gefiel mir, was ich im „Vlag en Wimpel“ beobachtete, einer legendären Seefahrerbar im Hafen von Rotterdam. Die Besatzung eines niederländischen Kutters warf mit Gulden nur so um sich. Große Geldbündel in den Taschen. Auch mir finanzierten sie einige Getränke in dieser Nacht.

Die letzte Überzeugungsarbeit lieferten die Groschenromane von Jerry Cotton, in denen ich Anzeigen für die Hochseefischerei entdeckte: „Die letzten Wikinger fahren in der Hochseefischerei“. Ich meldete mich in Cuxhaven und kam auf den Seitenfänger Minden. Ich war zwar erst 18, doch harte Arbeit kannte ich von meiner Lehrzeit auf dem Fluss.

Viele Jahrzehnte lang war ich auf dem Nordatlantik unterwegs. Grönland, Island, Spitzbergen, zwischendurch fuhr ich für eine Reederei auf den Färöern. Auf diesem Trawler-Purse Seiner (Ringwaden) gab es sogar eine Orgel an Bord, weil die strenggläubigen Inselbewohner auf Kirchenmusik standen. In Alaska und Kamtschatka habe ich auch gefischt, das war mein Abstecher auf den Pazifik.

Was ich von alten Kapitänen lernte und mir abschaute, war ihre Disziplin. Wer später etwas wurde, der ging nach der Wache nicht gleich in die Koje, sondern notierte noch, was er wo in welcher Tiefe fing. Eine persönliche Landkarte, wo man Fisch findet. Diese Aufzeichnungen sind bares Geld wert. Ich habe daheim ein ganzes Regal mit Notizheften und handgefertigten Seekarten.

Informationen auf See zu erhalten, das kann man vergessen. Fischer lügen wie gedruckt, über Funk sowieso. Das ist gar nicht böse gemeint, das ist einfach so. „Mensch, hier ist gar nix los“, kann bedeuten, dass die Hols kaum an Bord zu bekommen sind. Gibt jemand durch, dass er zufrieden ist, werde ich auch misstrauisch. Unter befreundeten Kollegen hilft man sich, keine Frage. Dann hatte man vor einer Reise am Tresen einer Hafenkneipe bestimmte Codes ausgemacht. An einen erinnere ich mich noch: „Fritz schlägt Emil“ bedeutete, dass es ein gutes Revier war.

Im Laufe der Jahre erlebt man auch Dinge, die für Adrenalinschübe sorgen. Auch das gehört zum Beruf. Einmal habe ich einen Helikopter aus der See gefischt, das ist kein Seemanngarn. Das Ding war in der Nordsee abgestürzt, nahe der norwegischen Egersund-Bank und fiel keine 200 Meter entfernt an meiner Backbord-Seite ins Wasser. Alle Passagiere und der Pilot überlebten und wurden von einem norwegischen Fischer, der dicht neben mir fischte, gerettet. Ich habe, nachdem ich den Fang an Deck gehievt hatte, eine Schwimmtrosse um den treibenden Helikopter ausbringen lassen. Mein Gedanke: eventuell eine Bergungsprämie für das Objekt kassieren.

Was sollte ich damit tun? Ich rief den Reeder an.

„Behalte den erstmal“, sagte er.

Nach ein paar Stunden habe ich den Beifang dann an ein norwegisches Küstenwachboot abgegeben. Der mögliche Havarielohn stand in keinem Verhältnis zu den Verlusten, die wir wegen entgangener Fangerlöse zu erwarten hatten.

Über die Gefahren auf See macht man sich als Fischer keine Gedanken. Man schiebt sie weg. Natürlich hat man von den Unglücken im Nordatlantik gehört. Von den gesunkenen Trawlern. Von Unglücken wie auf dem Fischereimotorschiff Teutonia, das im Mai 1968 auf dem Rückweg von einer Fangreise südwestlich von Island von einer großen Welle getroffen wurde. Wie ein Vorschlaghammer schlug ein Kaventsmann die Brücke ein. Drei Fischer starben. Oder der Untergang des Heckfängers München, der im Juni 1963 in schwerer See langsam volllief, weil die Speigatten defekt waren. 27 Fischer ertranken oder erfroren in den Rettungsinseln. Mehr als tausend Fischer, so die Schätzungen, kamen unter Island ums Leben. Ihnen hat man in Vík auf Island ein Denkmal gesetzt.

In kritischen Momenten kommt es darauf an, eine gute Mannschaft zu haben. Am 14. Mai 2000 gab es einen solchen Moment. Wir fischten mit einem Fangfabrikschiff, der 68 Meter langen Hannover, schwarzen Heilbutt unter Grönland. Auf der Gauss-Bank, in 1030 Meter Wassertiefe, um genau zu sein. Mein Bestmann stürzt auf die Brücke, außer Atem.

„Feuer! Wir haben ein Feuer an Bord!“

Der Brand war im Maschinenleitstand ausgebrochen. Wenige Momente später heulten die Sirenen. Rauch drang ein. Wir stellten die sogenannte Verschlussrolle her und der Feuerstoßtrupp begann − unter schwerem Atemschutz − mit den Löscharbeiten. Als ich die Reederei informierte, trug ich schon eine Atemschutzmaske. Beißender Qualm und Dämpfe waberten durch die Kabelkanäle, die damals noch nicht vergossen waren, und verteilten sich im gesamten Schiff. Windstärke sieben bis acht Beaufort, ruppige Seen aus Nordost. Zweimal meldete der Stoßtrupp: „Offenes Feuer gelöscht!“ Doch hinter den Verschalungen und Schaltschränken setzte sich ein Schwelbrand fort. Ich entschied sofort, den Stoßtrupp aus dem Maschinenleitstand abzuziehen, und flutete diesen mit CO2, damit sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte. Die Hauptmaschinen wurden abgestellt.

Meine Crew aus 21 Mann musste von Bord, das war klar. Ich setzte ein „Mayday“ ab. Wir hatten Glück. Ein grönländischer Trawler, die Polar Nattoralik, befand sich in der Nähe und erreichte uns nach knapp zwei Stunden. Später kamen uns zwei weitere Trawler zur Hilfe. Meine Männer kletterten über pendelnde Jakobsleitern von Bord und fuhren mit Schlauchbooten rüber zu den Kollegen, was angesichts der schweren See gar nicht so einfach war. Ich blieb an Bord. Das Fanggeschirr, das noch am Meeresgrund war, hielt das Schiff mit dem Heck in Wind und See, quasi wie vor einem Anker. Ich verlasse mein Schiff nicht, solange es Möglichkeiten gibt. Zur Herstellung eines Schleppgeschirrs kamen später sieben Mann der Besatzung zurück auf die Hannover.

Polar Nattoralik