Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Die junge Deutschtürkin Bahar ist tot. Alles schreit: Ehrenmord! Doch hat tatsächlich ihr Bruder sie auf dem Gewissen? Die Hamburger Sozialberaterin Ina begibt sich auf Spurensuche im "Problemviertel" Wilhelmsburg. Im Wechsel mit Bahars Großvater im nordtürkischen Heimatdorf der Familie erzählt sie eine Geschichte von Migration und Emanzipation. Dabei loten die beiden auch persönliche Abgründe aus, sehen sich mit eigenen Vorurteilen konfrontiert und gleichzeitig gezwungen, althergebrachte Denkweisen zu hinterfragen. Für frischen Wind und einige Überraschungen sorgt dabei die junge Generation mit oder ohne Migrationshintergrund.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 329

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sabine Adatepe

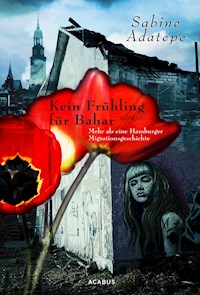

Kein Frühling für Bahar

Mehr als eine Hamburger Migrationsgeschichte

Roman

Adatepe, Sabine: Kein Frühling für Bahar. Mehr als eine Hamburger Migrationsgeschichte, Hamburg, ACABUS Verlag 2013

Originalausgabe

PDF: ISBN 978-3-86282-253-9

ePub: ISBN 978-3-86282-254-6

Print: ISBN 978-3-86282-252-2

Lektorat: Rieke Heinze, ACABUS Verlag

Umschlaggestaltung: © Marta Czerwinski, ACABUS Verlag

Umschlagmotiv: http://pixabay.com

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

© ACABUS Verlag, Hamburg 2013

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.acabus-verlag.de

eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net

Der Sinn des Lebens ist, Deinem Leben einen Sinn zu geben …Kool Savas

1 Ina beißt an

„Wenn keiner meine Schreie hört, versteh’ ich nicht, was euch an meinem Schweigen stört.“ Die Worte des Jungen schrammten mir wie ein Ohrwurm durchs Hirn. Sicher, ich hätte ihn nicht besuchen müssen, aber ich konnte es der Mutter nicht länger abschlagen. Wie viele Tage waren es nun schon, dass sie kam, sich draußen ins Wartezimmer setzte, mit keinem der anderen Berater sprechen wollte, nur den Kopf schüttelte, sobald sie angesprochen wurde, mit gesenktem Blick eine lasche Handbewegung in Richtung meiner Bürotür machte, einfach dasaß, bis ich sie hereinbat, hereinbitten musste.

„Hüsniye Hanım, bitte schön, nehmen Sie Platz.“

„Danke, meine Liebe.“

Dann saß sie vor mir, saß breit auf dem unbequemen Stuhl, der bunte Rock fiel ihr über die Knöchel bis auf die Plastikschuhe, mit ihren aufgedunsenen, roten Fingern knetete sie die Handtasche durch. Ich ertrug den Anblick kaum.

„Hüsniye Hanım, ich weiß wirklich nicht, was ich noch tun kann …“ Nachdem ich sie an den ersten Tagen gebeten hatte, einfach zu erzählen, sich alles vom Herzen zu reden, war das nun meine Standardformel. Sie hatte erzählt, hatte sich vieles vom Herzen geredet, hatte geklagt, angeklagt, hatte geweint, stundenlang, während sie redete, hatte auch geschwiegen.

Der Junge saß in U-Haft, die Tochter war tot, was konnte ich da noch tun?

Ich hatte sie an die psychosoziale Beratungsstelle für Migranten verwiesen. Kaum dass sie vor ihm saß, hatte Osman mich angerufen. „Was soll ich mit der Frau?“

Wenige Tage später lautete sein zweiter Kommentar: „Das ist kein Fall für mich, sie lässt ja niemanden an sich heran. Wir haben ein Gespräch mit Sibel versucht, keine Chance. Sie kennt dich. Wenn’s dir nicht allzu viel ausmacht, lass sie einfach reden. Vielleicht hilft ihr das …“

Wenn viermal das Telefon geklingelt und es dreimal geklopft hatte – „Wie lange dauert das denn noch, die Leute stehen hier draußen Schlange!“ –, waren Hüsniyes letzte Worte, mit dick verquollenen Augen, auf die sie erst ein Taschentuch drückte, wenn sie aufstand: „Bitte, du musst mit ihm sprechen. Er hat es nicht getan. Er muss sich doch jemandem anvertrauen. Bitte, besuch ihn einmal, nur ein einziges Mal, wenn er dann nicht redet, kann nur Gott noch …“ Und ein neuer Schwall Tränen ergoss sich über ungesund gerötete Wangen und versickerte im Stoff des weißen Kopftuchs, dessen Zipfel sie locker unter dem Kinn verknotet hatte.

Schließlich war ich hingegangen. Erstaunlich problemlos hatte ich als Vertreterin meiner Einrichtung eine Besuchserlaubnis bekommen, nein, mit dem Anwalt zusammen mochte ich nicht gehen. Der Junge wollte erst nicht mit mir reden. Er wollte mit niemandem reden. Er war überrascht und gab sich stinksauer, als ich ihn auf Türkisch ansprach, presste etwas wie „Anbiedern oder was hier?“ zwischen verkniffenen Lippen hervor. Immerhin erwies sich die Sprache dann doch als der Schlüssel zum Gespräch, auch wenn er lieber Deutsch reden wollte. „Mama hat Sie geschickt, ich weiß. Sie nervt. Alle nerven. Lasst mich doch in Ruhe!“ Die letzten Worte waren gebrüllt. Er war genau der Typ von Jungmann, den die Gesellschaft aufgegeben hatte: ohne Hauptschulabschluss, vermutlich fortan auch nicht weiter beschulbar, ohne Job, ohne Ausbildung, womöglich zu einem gewissen Grad Analphabet, sekundär oder funktional, wie es so schön heißt, er hatte ja Lesen und Schreiben in der Schule gelernt, aber ob er es auch beherrschte? Ein kahl geschorener Kopf, nur in der Mitte schimmerte es dunkler. Leicht übergewichtig, aber überzeugt, ein toller Macker, ein Macho, ein Mann zu sein, nach dem die Mädchen sich verzehrten. Klar, Kampfsport machten sie doch alle. Er kaute auf irgendetwas herum, während er im Besucherzimmer vor mir saß, spuckte zweimal auf den Boden, starrte mir provozierend ins Gesicht. Ich wies ihn nicht zurecht. Halb angewidert, halb fasziniert starrte ich zurück. Was war das für ein Bursche? Und was war das für eine Geschichte, die er sich und seiner Schwester da eingebrockt hatte? Irgendetwas in seiner Haltung, seinem Gesicht, seinen Augen oder auch seinen Gesten widersprach all meinen Vorurteilen, auf denen ich mich nur allzu gern ausgeruht hätte, um der Mutter endgültig eine Absage zu erteilen.

Erst nach diesem Besuch fing die Sache an, mich zu interessieren. Das Gejammer der Mutter hatte mich lange auf Distanz schalten lassen. Es gehörte zu meinem Job, weinende Frauen in den Arm zu nehmen, zu trösten, „Wird schon wieder“ zu sagen und sie an irgendwelche kompetenten Stellen weiterzuvermitteln, wissend, dass nichts wieder wurde, wie die meisten es sich wünschten, schon, weil es eigentlich niemals so gewesen war. Allein, dass jemand ihnen zuhörte, dass sie ernst genommen wurden, half ihnen oft schon, den Alltag der nächsten Tage, Wochen, Monate, des weiteren Lebens eben, zu überstehen. Es war auch normal, dass die Frauen immer wieder kamen, selbst wenn die Angelegenheit, die sie einst den Weg zu uns hatte beschreiten lassen, längst geregelt war. Nach dem ersten Gespräch nahmen sie mich in den Arm, wenn ich ihnen die Hand zum Abschied reichte. Beim zweiten Mal küssten sie mich schon beim Hereinkommen und nach dem dritten Gespräch gehörte ich sozusagen zur Familie. Ob mir das passte oder nicht.

Für all dieses Drumherum gab es keinerlei Posten im schönen Abrechnungssystem der Behörde, wo für jeden Klienten minutiös aufgeführt werden musste, wie lange man was mit ihm oder ihr besprochen hatte, was konkret unternommen wurde, ob man die Person weiterverwiesen hatte, wenn ja, wohin und ob die Person auch dort angekommen war, Erfolgsquotient, ob mit einem Folgebesuch zu rechnen war … Fünfzehn Minuten pro Person galten als viel. Wie sollte ich die zwei bis drei Stunden verbuchen, die manche Frauen bei mir saßen?

Hüsniye war nur insofern eine Ausnahme, als dass sie ohne konkrete, aktenkundig zu regelnde Angelegenheit, sozusagen ohne eine offizielle Ausrede, gekommen war. Ich hatte in den Vorjahren kleinere Dinge für sie geregelt, das schien ihr als Grund zu reichen. Sie hätte jeden Strohhalm ergriffen, der sich nicht wegduckte.

Angefangen hatte alles damit, dass sie vor rund fünfzehn Jahren bei mir in den Deutschkurs gekommen war. Wie die meisten kam sie ohne Heft und Stift, konnte kaum schreiben, sagte die ersten Stunden kein Wort, auch nicht auf Türkisch. Dann taute sie auf und wurde regelrecht zur Plaudertasche. Sie kam nicht zum Deutschlernen, sie kam, weil sie hier unter Frauen war, mit denen sie zum Teil ein ähnliches Schicksal verband, mit denen sie reden und zweimal in der Woche an einem geschützten Ort Zeit verbringen konnte, über die sie niemandem Rechenschaft ablegen musste. Weder Mann noch Schwiegermutter. Damals gab es im Wörterbuch der integrationsbeflissenen Nation noch keine Prüfungen nach bestimmten Lerneinheiten, Lernfortschrittskontrollen und wie das alles hieß. Der Veranstalter, wir Dozentinnen und auch die Frauen wussten, dass es nicht in erster Linie um das Erlernen der Sprache ging. Klar, das war ein schöner Nebeneffekt, wenn es denn klappte. Die meisten lernten etwas, einige viel, aber manche auch so gut wie nichts. Sie genossen einfach das soziale Beisammensein. Eine davon war Hüsniye. Es gab in diesen Kursen eine Art Seminar-Du; jetzt, im Büro der Sozialarbeiterin für Frauenfragen in unserer niedrigschwelligen Stadtteileinrichtung, siezte ich sie. Der Kurs lag fünfzehn Jahre zurück, noch immer radebrechte sie, zeigte ihre goldenen Zähne, wenn man sie darauf ansprach. „Bahar für mich machen“, pflegte sie dann zu sagen und grinste. Bis vor wenigen Wochen. Bis Bahar starb. Ihre Tochter.

„Ehrenmord!“ Ich stützte den Kopf in die Hände. Das Wort war Mutter und Sohn tausendfach um die Ohren geschlagen worden. Als der Junge verhaftet wurde, als die Nachbarn davon erfuhren, als Bahars Ausbilder davon hörten. Selbst Axel, mein sozialpädagogisch versierter Chef, hatte letztendlich mit den Schultern gezuckt und Songül, die mit allen Multikulti-Wassern der letzten zwanzig Jahre gewaschene Inhaberin der Stelle, auf der ich hier vertretungshalber saß, hatte ungewohnt resigniert die Hände in Schulterhöhe gehoben und gemurmelt: „Was soll man da noch machen?“ Ehrenmord. Die Sache war doch klar: Bahar hatte sich ehrenrührig benommen, hatte sich heimlich mit dem Zivi aus dem Haus der Jugend getroffen. Der Bruder hatte sie einmal verwarnt, vielleicht auch zweimal, vielleicht auch keinmal. Nein, so einer warnt nicht, der sticht gleich zu. Kennt man doch. Na ja, zugestochen hatte er nicht. Es hatte gebrannt, im Haus der Jugend, die Tür zum Materiallager war verschlossen gewesen, als es brannte. Bahar und der Zivi waren drinnen gewesen.

Nun saß der Junge und schwieg zur Tat. Allen, denen sie begegnete, ob sie es hören wollten oder nicht, jammerte nun die Mutter vor: „Mein Junge war’s nicht. Mein Junge hat das nicht getan …“ Der Polizeipsychologe sah keinen Betreuungsbedarf, der psychosoziale Dienst für Migranten hatte aufgegeben, bevor man sich der Sache richtig angenommen hatte. So saß Hüsniye also täglich ein paar Stunden bei mir im Büro.

Jedes Mal bat sie mich, sie zu Hause zu besuchen, damit wir ungestört weiterreden könnten. Sie würde mir Tee kochen, wollte Suböreği machen, sie wusste, dass ich diese arbeitsaufwändige Pastetenart besonders liebte, oder Sarma, gefüllte Weinblätter, sie kannte meine kulinarischen Schwächen genau. Höflich, aber bestimmt lehnte ich ab. Einmal, zehnmal, hundertmal. Ich hatte diesen Job angenommen, befristet, als Vertretung, Frauensozialarbeit, ja, aber ich hatte gleich zu Beginn eine Bedingung gestellt: Ich besuche die Frauen nur im Ausnahmefall zu Hause und nur, wenn ich selbst es für richtig und unumgänglich halte. Diese Art von Klinkenputzen, oder, netter gesagt, Teestundenpalaver, lag mir nicht.

Doch nachdem ich nun den Jungen gesehen hatte, musste ich auch sein Zuhause sehen. Ich kannte sie alle: Die Mutter Hüsniye am besten und am längsten, auch Bahar, die Tochter, die vier, fünf Jahre alt gewesen war, als Hüsniye sie zum ersten Mal in der Kinderbetreuung vom Deutschkurs abgegeben hatte. Und Burak, den Sohn, fünf Jahre jünger als seine Schwester, der nun älter werden würde, im Gefängnis, in Abschiebehaft, in der Türkei, dem Land, das er, der in Wilhelmsburg geboren war, nur aus dem Sommerurlaub kannte. Ich würde Hüsniye besuchen. Ich würde eine Ausnahme machen, ich hatte angebissen, und Hüsniye wusste das vermutlich.

2 Hochzeit im Dorf

Als der Anruf aus Deutschland kam, war ich in den Gärten draußen vor der Stadt. Am nächsten Tag blieb ich trotz des geballten Protests der Familie zu Hause, um Arifs Anruf nicht zu verpassen. Was wollte der ehemalige Nachbar von mir, nachdem er sechs Jahre lang nichts von sich hatte hören lassen? Erinnerte er sich plötzlich an sein Versprechen, mir einen Job auf der Werft zu besorgen, auf der er malochte, drüben in Alamanya?

Es hätte vieles leichter gemacht, wenn es vor Jahren so geklappt hätte, wie wir verwegenen, jungen Männer es uns im Dorfteehaus ausgemalt hatten: Arif, Burhan und Mustafa gehen als Vorhut und versorgen anschließend uns 15-20 arbeitswillige, kräftige, junge Männer aus der Nachbarschaft ebenfalls mit Jobs im gelobten Land. Bis dahin würden wir uns um ihre Felder kümmern, die Frauen und kleinen Kinder unterstützen, die im Dorf sehnsüchtig auf Nachricht aus der Fremde warteten. Bei Arif hatte es nicht lange gedauert, bis er seine junge Frau und den kleinen Sohn nachgeholt hatte. Wie der ehemalige Bauer aus der türkischen Schwarzmeerregion das Leben als Schweißer auf einer Werft an der Elbe meisterte, war mir unbegreiflich geblieben. Bei jedem Besuch im Dorf erschien mir Arif ausgemergelter, härter, verhärmter. Aber er kam mit immer größeren Autos, brachte Geschenke mit, die selbst den Bürgermeister der nahen Kreisstadt erblassen ließen, und Fadime, seine Frau, ging von Mal zu Mal mehr aus der Form und war von Mal zu Mal mit funkelnderem Geschmeide behangen. Stets war ich hin- und hergerissen zwischen Bewunderung, Neid, Bedauern, dass es für mich nie geklappt hatte mit so einem Job, und Erleichterung, Freude darüber, dass ich in der Heimat, bei der Familie, hatte bleiben können, wo wir uns mehr schlecht als recht über Wasser hielten, aber immerhin alle zusammen waren. Irgendwann waren Arifs Besuche seltener geworden, dann waren sie ganz ausgeblieben und seit sechs Jahren hatte er es nicht einmal mehr für nötig gehalten zu telefonieren. Bis gestern.

„Alo? Nihat? Ja, grüß dich! Wie geht’s denn so, wie läuft’s im Dorf?“

„Aleyküm selam, Arif …“ Der Deutschländer wusste nicht mal mehr, wie man sich standesgemäß grüßte! Und als ich ausführlich vom Dorf, von der Familie und auch von Arifs Verwandten hier zu erzählen begann, unterbrach er mich sehr schnell und fragte, ob die ganze Familie noch im Dorf sei.

„Willst du mich auf den Arm nehmen? Wo soll die denn sonst sein? Du hast uns ja nicht nach Alamanya holen wollen …“

„Genau darüber wollte ich mit dir reden. Also, Fadime und ich haben uns gedacht, wir kommen jetzt in den Sommerferien mal wieder mit der ganzen Familie rüber. Was meinst du?“

Seit wann fragte mich der Mann nach meiner Meinung? Bevor ich entsprechend flapsig reagieren konnte, fuhr er schon fort: „Damit die Kinder sich dann nicht langweilen, wollte ich fragen, ob deine Tochter und die Kinder auch noch bei dir im Dorf sind …“

Da fragte der Mann doch tatsächlich nach meiner Tochter! Hatte er vorher nach meiner Frau gefragt? Wohl kaum, das hätte ich ihm auch nicht geraten. Wie kam er dazu, nach Hüsniye zu fragen?

Hüsniye war schon achtzehn, ich hätte sie gern längst unter der Haube gehabt, aber mein ältester Sohn Feridun war noch zu klein, um vollwertig mitzuarbeiten. Außerdem wurde in letzter Zeit stärker kontrolliert, ob die Kinder ihrer Schulpflicht nachkamen. Bis er aus dem Gröbsten heraus war, konnte ich auf Hüsniye nicht verzichten, da musste sie eben aufs Heiraten und ich auf eine Schwiegerfamilie und Enkelchen warten. Klar war sie noch im Dorf. Was ging das Arif an? Oder … Ja, das musste es sein: Arifs Sohn war nur wenig älter als meine Tochter. Es war üblich, dass besorgte Eltern in Alamanya ihre Söhne lieber mit gesitteten Mädchen aus dem Heimatdorf verheirateten, als ein fremdes Mädchen aus Deutschland aufzunehmen, eine „Deutsche“, wie sie hier abschätzig genannt wurde. Immerhin wechselte ein Mädchen bei der Heirat normalerweise in die Schwiegerfamilie über, da wollte man sicher sein, wen man sich ins Haus holte. Vor allem musste das Mädchen wissen, wie man sich benimmt, musste mit anpacken können und zwar, ohne groß den Mund aufzureißen. Die deutschen Mädchen, also die in Deutschland aufgewachsenen, türkischen Mädchen, hatten nichts als ihr Vergnügen im Kopf, da war meine Hüsniye schon etwas anderes. Da hätte ich auch gleich drauf kommen können.

Beim nächsten Anruf von Arif fragte ich ihn nach seinem Sohn und mir schien, als hörte ich über die Tausende von Kilometern hinweg den Stein von seinem Herzen fallen. Das war ein Gespräch nach seinem Geschmack. Der Junge arbeite wie sein Vater auf der Werft und verdiene sogar noch mehr als er selbst, ein fescher, junger Mann, Arif lachte, da müsse man als Vater schon darauf achten, dass der sein Geld am Wochenende nicht in Kinos oder andere ungehörige Amüsierkisten stecke. Ja, Turan würde mitkommen im Sommer, ja, vielleicht würde das der letzte Urlaub mit der ganzen Familie gemeinsam im Dorf sein, Nihat wisse doch, wie schwierig es sei, die Jugend an der Kandare zu halten, wenn sie erst einmal flügge geworden war.

Als ich mir hinsichtlich Arifs Absichten sicher war, sprach ich nach einem guten Abendessen das Thema bei Melek an.

„Ellerine sağlık, Gesundheit deinen Händen, Frau. Kann deine große Tochter dir eigentlich mittlerweile das Wasser reichen, was deine Kochkünste betrifft?“

Erstaunt blickte Melek mich an, sagte aber nur: „Afiyet olsun, wohl bekomm’s“, während sie den Tisch abräumte. Als dann dampfend der blutrote Tee auf dem Tisch stand, schickte sie die Kinder aus dem Raum, setzte sich aufs Sofa, zog die Beine unter den Körper, wie sie es liebte, und nahm den Faden auf: „So, Männe, rück raus, wer hat um ihre Hand angehalten?“

„Hoppala, Frau, wie kommst du denn darauf?“

„Nun sag’s schon! Oder hast du sie schon versprochen, ohne auch nur ein Wort mit mir darüber zu wechseln?“

„Das würde ich nie tun, das weißt du doch!“

„Komm, komm, ich kenn’ dich. Also ist es Müller Orhan, der sie für seinen Ältesten will? Ach, erzähl einfach, mit wem du heute Karten gespielt hast…“

Melek war nicht in allen Dingen die Hellste – Gott sei Dank –, aber was diese und manch andere häusliche und familiäre Dinge anbelangte, hatte sie einfach einen sechsten Sinn, auch wenn sie mit Orhan natürlich völlig daneben lag.

„Arif hat angerufen …“

„Arif? Der Alamancı, der hier immer mit geliehenen, dicken Autos rumprotzt? Sag mal, wie lange ist es her, dass der sich hier hat blicken lassen? Wie alt ist sein Turan jetzt?“

„Also…“

„Das hast du also gar nicht gefragt. Aber du willst deine Tochter einfach so in die Fremde gehen lassen, wie?“

„Äh, nun, wenn sie…“

„Lass mal, ich red’ selbst mit ihr. Moment, wann kommen Fadime und Arif denn? Bringen sie den Bengel mit? Soll die Verlobung gleich stattfinden oder wollen sie erst noch verhandeln?“

Die Frau verschlug mir die Sprache, was nicht oft passierte. Schon deshalb nicht, weil wir nicht besonders häufig miteinander redeten. Ich zog die Gesellschaft der Männer im Teehaus vor und sie schwatzte tagein, tagaus mit den Nachbarinnen. Sie hatte ihre Welt und ich meine. Nur von Zeit zu Zeit gab es Themen, die sozusagen weltenübergreifend behandelt werden mussten. Wie jetzt.

Wir einigten uns darauf, nun gut, Melek beschloss, Hüsniye verstärkt zur Hausarbeit heranzuziehen. Das Mädchen sollte nicht mehr in die Gärten oder auf die Felder mitgehen. Wenn eine Heirat bevorstand, war es besser, sie nicht länger allzu freigiebig überall herumzuzeigen. Außerdem musste sie wohl noch einiges lernen über Haushaltsführung, Kindererziehung oder was weiß ich, welche Dinge Mütter ihren Töchtern in solchen Situationen beibringen.

Ob meine Frau mit dem Mädchen redete, sie gar nach ihrer Meinung über die bevorstehende Verlobung fragte? Tja, da bin ich überfragt. Ich hatte nun einmal ihr diese Angelegenheit in die Hand gegeben, da wäre es nicht richtig, mich weiter einzumischen. Ohnehin wissen Frauen doch viel besser, was in solchen Fällen zu tun ist.

3 Hausbesuch

„Oho, welch eine Ehre, Frau Ina, kommen Sie doch herein!“ Der alte Mann schüttelte mir die Hand, wollte sie gar nicht mehr loslassen.

Wie hatte ich vergessen können, dass Hüsniye in der Wohnung ihrer Schwiegereltern lebte, noch immer, nach all den Jahren! Eine großzügige Altbauwohnung im Vogelhüttendeich, man hätte neidisch werden können. Stuck an den Decken, blitzend weiß, einige Ecken merkwürdig ausgebessert. Wie abgeschlagen und übertüncht. Da mussten einst Putten gesessen haben. Nackte, dicke Engelchen, das war wohl nicht mit dem Glauben der derzeitigen Mieter vereinbar. Der Fernsehapparat lief, das unvermeidliche Häkeldeckchen und eine kleine Skulptur darauf, ein Hund oder ein Wolf, als Arif Bey mich ins Wohnzimmer führte.

Er gehörte zu den alten Stammkunden der Sozialberatung. Vor bald zwanzig Jahren war er mit seiner Familie aus den Baracken der Sietas-Werft in Neuenfelde hier ins Reiherstiegviertel gezogen, das muss kurz vor Hüsniyes Ankunft in Deutschland gewesen sein. Fadime, seine Frau und Hüsniyes Schwiegermutter, hatten wir nie für unsere Kurse gewinnen können. Vor etlichen Jahren hatte Arif Bey für seine ganze Familie den deutschen Pass beantragt, Frau und Kinder konnten damals noch ohne große Einzelprüfung mit eingebürgert werden, wenn der Antragsteller die Bedingungen erfüllte: langjähriger legaler Aufenthalt, unbefristetes Arbeitsverhältnis bei ausreichendem Lohn und genügendem Wohnraum sowie akzeptable Deutschkenntnisse, wobei die damals noch dem Ermessen des jeweiligen Beamten unterlagen. So war Fadime Hanım vermutlich durch das immer engmaschiger werdende Raster der Integrationskurse gerutscht, vielleicht war sie auch schon in Rente, als die Behörden begannen, reihenweise auch „Altfälle“, die nicht einmal in der Muttersprache alphabetisiert waren, in die neuen Pflichtkurse zu schicken.

Jetzt saß Fadime Hanım wie verwachsen mit dem Sessel in einer Ecke der guten Stube, eine Häkelarbeit in den Händen und eine lächerlich filigrane Brille auf der mächtigen Nase. Der Sessel gegenüber war vermutlich dem Familienoberhaupt Arif Bey vorbehalten, was mich nicht daran hinderte, darauf zuzusteuern. War da tatsächlich ein Räuspern in meinem Rücken, ein empörtes Blitzen in Fadime Hanıms dumpfem Blick hinter den Brillengläsern? Ich schaltete auf stur. Schon die Anwesenheit dieser beiden alten Herrschaften war genug des Schocks gewesen. Jetzt auch noch mit wer weiß wem das Sofa zu teilen, und sei es Hüsniye, die ich noch nicht erblickt hatte, hätte schon in den ersten Minuten eine harte Geduldsprobe bedeutet. Also nahm ich lächelnd Platz, nachdem ich auch Fadime Hanım die Hand geschüttelt hatte. Die beiden wussten offenbar nicht, dass Hüsniye mich eingeladen hatte.

„Ist Hüsniye nicht da?“, fragte ich, bevor das Ganze in einen unmotivierten Familiennachmittag ausarten konnte.

„Geliiin!“

Also musste Hüsniye im Haus sein. Arif Bey rief die Schwiegertochter auch nach zwanzig Jahren noch nicht beim Namen; Gelin – dieses Wort, das sowohl Braut als auch Schwiegertochter bedeutete, das zärtlich, liebevoll klingen konnte oder auch abwertend, verachtend. Letzteres hätten alle unsere Klientinnen, ach, vermutlich alle türkischen Familien, weit von sich gewiesen. „Gelin, das ist doch die, die zu uns kommt, die wir in unsere Familie aufnehmen, die ein Teil von uns wird …“ Richtig, doch wie oft kam es noch immer vor, dass niemand die Braut gefragt hatte, ob sie diesen Mann überhaupt heiraten wolle. Ob sie darüber hinaus auch bereit war, künftig Teil der Schwiegerfamilie zu sein, schlimmstenfalls jahrzehntelang als Mädchen für alles den Schwiegereltern zu dienen, bestenfalls aber deren Launen zu ertragen, gute und schlechte Tage mit Schwiegereltern, den Geschwistern des Mannes und den zahlreichen Verwandten der neuen Familie zu teilen. Wie viele junge Mädchen sahen zudem die Ehe als Ausweg aus der Enge der eigenen Familie? Kaum zehn Jahre war es her, dass die Schulpflicht in der Türkei von fünf auf acht Jahre heraufgesetzt worden war. So hatten auch die Mädchen zumindest gesetzlich die Garantie, bis zum 15. Lebensjahr zur Schule zu gehen und nicht in Haus und Hof eingesperrt zu werden. Unbegreiflich, dass es noch immer junge Bräute von 18, 20, 24 Jahren gab, die nie eine Schule von innen gesehen hatten.

Hüsniye war zur Schule gegangen, das wusste ich. Nach fünf Jahren Grundschule, die sie ohne große Lust und ohne jegliche Unterstützung der Eltern in einer Dorfschule mit nur einer Klasse und einem Lehrer, aber mindestens vierzig Kindern abgesessen hatte, wenn sie nicht gerade dringender für die Feld- oder Hausarbeit benötigt wurde, hatte sie die jüngeren Geschwister groß gezogen, das Hausvieh versorgt, war mit den Eltern aufs Feld gegangen. Nichts von dem, was der Lehrer in der Schule dem in Ankara festgelegten nationalen Curriculum zufolge allen Kindern beizubringen hatte, war ihr dabei irgendwie von Nutzen gewesen. Sie hatte das wenig bedauert. „Nix wichtig für Kinderkriegen“, hatte sie gesagt und alle zum Lachen gebracht, als wir vor vielen Jahren im Deutschkurs darüber diskutiert hatten, warum so viele junge Frauen in der Türkei kaum lesen und schreiben konnten. Wie lange hatte ich ihr unterstellt, bewusst die Rolle des Klassenclowns zu spielen mit ihren naiven Bemerkungen, bis mir klar wurde, dass sie jede einzelne davon trotz des Lachens bitterernst meinte.

Die Tür ging auf; mit einem Blick, als bitte sie um Entschuldigung, und einem silbernen Tablett mit vier Gläsern voll dampfenden, blutroten Tees trat Hüsniye ins Zimmer.

„Ayıp!“, beschwerte sich Arif Bey künstlich empört, als Hüsniye ihm als Erstem Tee anbot. „In meinem Haus wird immer noch der Gast als Erster bedient!“

„Ina ist ja keine Fremde“, kam es entschlossen von Hüsniye, bevor sie zur Schwiegermutter weiterging. So viel Widerstandsgeist hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Möglicherweise flößte meine Anwesenheit ihr Mut ein. Hoffentlich würde sie das nicht zu bereuen haben, wenn ich gegangen war. Nachdem auch ich mir ein Glas vom Tablett genommen hatte, „Nein danke, ohne Zucker“, setzte Hüsniye das Tablett auf dem Beistelltisch ab und begrüßte mich mit einer Umarmung. Das war mir gar nicht recht, doch vor ihren Schwiegereltern konnte ich es ihr unmöglich verwehren.

Nach einigen Minuten Höflichkeitsgeplauder – schon überlegte ich, wie ich den Grund meines Besuchs zur Sprache bringen könnte - kam Hüsniye von selbst auf den Punkt.

„Komm, ich zeig dir Buraks Zimmer!“

„Aber…“ Arif Bey kam nicht dazu, etwas einzuwenden. Hüsniye ließ ihn mit aufgerissenen Augen sitzen und zog mich hinter sich her.

* * *

Hüsniye öffnete die Tür zum Zimmer ihres Sohnes, als beträte sie ein Heiligtum. Es fehlte nur noch, dass sie anklopfte. Der kleine Raum war ringsum mit Postern tapeziert. Hier wurde mir wieder einmal klar, dass ich nicht mehr zur Jugend gehörte. Ich kannte kein einziges der abgebildeten Gesichter. Mit tief in die Stirn gezogenen Baseballkappen waren die meisten der für meinen Geschmack finsteren Gestalten ohnehin kaum zu erkennen. Popstars vermutlich. Eine für diesen Raum völlig überdimensionierte Stereoanlage bannte den Blick wie die Gebetsnische in der Moschee. Die Anlage stand in einer Schrankwand, Modell 80er-Jahre, allerdings nicht für Jungenzimmer, sondern für Wohnzimmer vorgesehen. Ein schmaler Tisch stand vor dem Fenster, ein Stuhl, ein Sessel vor dem Bett. Ein Bildschirm auf dem Tisch, die Kabel führten unter den Tisch, der PC fehlte. Kein Fernseher, erstaunlich, keine Kuscheltiere, mehr Bücher, als ich hier erwartet hätte, und natürlich CDs. Keine 90-60-90-Nackedeis an Wänden oder Schranktüren? Die fehlten in der für einen mitten in der Pubertät steckenden Jugendlichen typischen Ausstattung. Burak wollte es sich vermutlich mit den Großeltern nicht verderben. Stattdessen prangte recht prominent platziert ein stilisierter heulender Wolf auf einem schwarzroten Poster an der Wand gegenüber der Tür.

Ja, da hatte ich den Beweis. Nicht für Buraks Unschuld, wie Hüsniye sicher gehofft hatte, als sie mir das Heiligtum ihres Sohnes auftat. Unauffällig suchte ich nach weiteren Beweisen: Wölfe, die drei Mondsicheln … doch außer dem eindeutigen Poster nichts.

Viele der türkischen Frauen aus den damaligen Kursen hier im Viertel hatten einen konservativen bis offen rechtsgerichteten familiären Hintergrund. Die Wenigsten hatten selbst irgendein politisches Bewusstsein, wiederholten meist nur stereotyp, was sie von Ehemännern und Schwiegereltern zu hören bekamen: „Wir dürfen Deutschen nicht die Hand geben. Wir sollen nicht zuerst grüßen, nur wenn ein Deutscher uns grüßt, sollen wir zurückgrüßen. In den Kindergärten werden unsere Kinder doch nur benachteiligt. Die deutschen Lehrer hassen unsere Kinder. Die deutschen Frauen wollen nur unsere Männer …“ Das war das Totschlagargument – und ich fühlte mich seltsam getroffen. Nicht ohne Hintergedanken blickten mich Frauen, kaum älter als ich, aber mit Mitte zwanzig schon wie mütterliche Matronen wirkend, unverhohlen grinsend an, wenn sie solche Sätze äußerten. Ich sprach Türkisch, damit war ich eine von ihnen. Ich war geschieden, damit war ich eine Gefahr – für den brüchigen Frieden, den sie angeblich mit ihrem Schicksal geschlossen hatten. Für ganz konkret jede einzelne Frau war ich doch potenziell eine Konkurrentin. In den Kursen wussten die Frauen nicht, dass mein Ex-Mann Kurde war, Flüchtling, verfolgt als Linker, und mit Religion so gar nichts am Hut hatte. Das alles hätte mich klar zur Gegnerin für die Mehrheit meiner Kursteilnehmerinnen gemacht, denn der Stallgeruch des Mannes färbte in den Augen dieser Frauen stets ab, ohne Aussicht, je wirklich getilgt zu werden.

Hüsniye war mir stets so absolut unpolitisch erschienen, so desinteressiert an allem, was über Kochen und Putzen hinausging, sie interessierte sich ja nicht einmal für die Erziehung und Bildung ihrer Kinder, dass ich bei ihr nie in Versuchung geraten war, sie dem einen oder anderen politischen Lager zuzuordnen. Die Art, wie sie lässig ihr Kopftuch über die Haare legte, jahrelang achtlos die Zipfel vor dem Kinn verknotete, ein verrutschtes oder auch gänzlich von den doch schamhaft zu verdeckenden Haaren geglittenes Tuch erst auf Zuruf einer achtsameren Geschlechtsgenossin wieder richtete, all das sagte mir, dass sie nicht zur islamistischen Fraktion zählte.

Nun erfuhr ich, dass ihre Familie ganz rechts stand. Der Wolf war das Symbol der türkischen Faschisten, der Grauen Wölfe, der MHP, Partei der Nationalistischen Bewegung. Glückwunsch! Und ich als überzeugte, wenn auch nicht mehr sehr aktive Linke stand im Zimmer dieses Jungaktivisten, der Burak zweifellos war oder doch sein wollte, und sollte mich auf Wunsch der Mutter von seiner Unschuld überzeugen. Wo war ich da hineingeraten! Der Schock hinderte mich daran, weiter ins Zimmer hineinzutreten. Doch Hüsniye ließ mir keine Wahl. Ich unterdrückte den ersten Fluchtimpuls und tat, als schaute ich mich interessiert um. Nein, ich tat nicht nur so. Tatsächlich faszinierte mich dieser Raum. Hatte ich je vorher die Gelegenheit gehabt, sozusagen den Wolf im eigenen Bau zu beobachten? Fußballspieler ließen sich immerhin am Vereinslogo erkennen, St. Pauli ebenso wie HSV – dass man Fan von beiden sein konnte, war mir neu –, daneben türkische Vereine. Bettwäsche in Blau-Gelb, den Farben von dem Istanbuler Club Fenerbahçe. Mein Gott, als wäre Burak nur kurz unten auf der Straße und käme jeden Augenblick heim. Viel zu ordentlich wirkte der Raum für einen kaum Siebzehnjährigen.

„Sag mal, Hüsniye, hast du hier aufgeräumt?“ Unwillkürlich war mir das Du herausgerutscht. Ich korrigierte es nicht.

Sie nickte nur. Dem Sohn hinterherzuräumen, war offenbar selbstverständlich für sie. Ob sie dasselbe auch für ihre Tochter getan hatte? Sie zog die oberste Schublade der Kommode auf.

„Guck mal, was der für Sachen hortet!“, sagte sie, stöberte in den ungeordneten Unterlagen, die aus dem Schubfach quollen. Nein, in Buraks Zettelwirtschaft kramen, das ging mir nun wirklich zu weit. Doch Hüsniye zog ein paar Blätter heraus und drückte sie mir ungeniert in die Hand. „Lies mal! Der Junge wollte bestimmt Dichter werden!“

Verstohlen musterte ich die auf kariertes Papier gekritzelten Zeilen. Gedichte? Ich warf Hüsniye einen Blick zu. Stolz wartete sie auf mein Urteil. In ihren Augen war ihr Sohn wohl schon ein neuer Necip Fazıl. Eine deutsche Mutter hätte sich womöglich geschämt, wenn ihr Teenie-Sohn ihr mit Gedichten gekommen wäre. Es mochte der Stellung der Poesie in der türkischen Gesellschaft geschuldet sein, dass Hüsniye stattdessen stolz war. Ein zweiter Blick auf das Gekritzel – was für eine Klaue! – ließ mich stutzen. Gedichte? Texte waren das, ja, aber unter Gedichten stellte ich mir doch etwas anderes vor. Es sah eher nach Songtexten aus:

Wenn sie dir auf die Füße treten,

dann tritt zurück mit Füßen.

Wenn sie dich mit Worten schlagen,

dann schlag zurück mit Fäusten.

Du bist der Mann, vor dem die Leute rennen,

du bist der Mann, bei dem die Mädels flennen.

du bist der Mann, der nichts beweisen muss, der einfach ist…

Da steckte Harmonie drin, ebenso wie Aggression, Arroganz, Jungmännergehabe. Aber diese wenigen Zeilen zeugten von einer Sprachkraft, wie ich sie Burak niemals zugetraut hätte. Hatte er das selbst geschrieben? Es mochte seine Handschrift sein, ungelenk, fast kindlich, ja, die Handschrift passte zu dem aufmüpfigen Loser-Typen, den ich im Gefängnis gesehen hatte, ohne dass er mir die Chance zum Kennenlernen gegeben hätte. Aber wie passte diese chaotische Schrift mit den sehr sorgfältig gesetzten Zeilen zusammen?

„Das hat er sicher irgendwo abgeschrieben“, warf ich in den Raum.

Hüsniye riss die Augen auf. „Ach? Ich dachte, das hat er sich selber ausgedacht“, stotterte sie.

„Was hat er denn selbst darüber gesagt?“, forschte ich nach.

„Aber er weiß doch gar nicht, dass ich das gesehen habe!“ Unwillkürlich schlug Hüsniye die Hand vor den Mund, um gleich darauf ihr lockeres Kopftuch festzuzurren. „Ich hab’ das beim Aufräumen gefunden, das lag unter dem Schrank da drüben …“

Hektisch begann sie, die übrigen Schubfächer zu öffnen, sogar den Kleiderschrank schloss sie auf, zeigte mir seine Lieblingskleidungsstücke, versuchte dann, die Namen auf den CDs neben der Musikanlage vorzulesen, was kläglich misslang, selbst bei den türkischen Titeln. Offenbar hatte all das erst jetzt für sie Bedeutung gewonnen, jetzt, nachdem der Sohn nicht mehr da war - was sie verdrängte, indem sie sein Zimmer so in Ordnung hielt, dass er es unverzüglich wieder beziehen konnte. Sie mochte auch früher für ihn aufgeräumt haben, doch mit seinen Lebensinhalten hatte sie sich offensichtlich nie beschäftigt.

Ich legte die Blätter auf den Tisch, ich hatte genug gesehen.

„Und Bahars Zimmer?“ Ob das auch so picobello aufgeräumt war und nur darauf wartete, dass seine Bewohnerin jeden Augenblick zurückkehrte?

„Bahar?“

„Na ja, ich würde auch gern Bahars Zimmer sehen“, setzte ich nach. Hüsniyes Augen verloren ihren Glanz. Klar, Burak war ihr Sohn, ihr Ein und Alles, ihr Stolz. Bahar war nur ihre Tochter gewesen. „Macht nichts, wenn’s nicht aufgeräumt ist, das könnte ich gut verstehen. Ist sicher noch viel zu schmerzhaft, nicht? Aber ich würd’ schon gern einen Blick hineinwerfen …“

Hüsniye drehte sich um, schloss Schranktüren, Schubfächer, wischte einen unsichtbaren Fussel von der Bettdecke. Dann wandte sie sich mir zu und flüsterte: „Bahar hatte kein Zimmer. Sie hat bei mir geschlafen.“

„Und … und wo hat sie Hausaufgaben gemacht?“ Bahar hatte vor ihrem Tod in einem Projekt zur Ausbildung als Pflegerin gesteckt, so viel ich wusste. Also brauchte auch sie einen Platz zum Arbeiten.

„In der Küche ist ein großer Tisch“, erklärte Hüsniye.

Vorwürfe, pädagogische Hinweise würden nichts ausrichten, waren in diesem Fall ohnehin zu spät, viel zu spät. Vielleicht sollten Lehrer und Kursleiter verpflichtet werden, zu Beginn jeder Schulungsmaßnahme ihre Schüler und Kursteilnehmer einmal zu Hause zu besuchen, Skizzen und Tipps für einen heimischen Arbeitsplatz mitzubringen, am besten gut sichtbar an der Haustür aufzuhängen … Was hatte ich erwartet? Hüsniye war ja selbst, als sie damals in meinen Kurs gekommen war, ohne Stift, ohne Papier gekommen und es hatte Wochen gedauert, bis sie sich die üblichen Materialien nicht mehr von den anderen ausleihen musste. Hatte sie eigentlich je ein eigenes Heft besessen? Ich konnte mich nicht daran erinnern. Möglicherweise hatte sie bis zuletzt mit geliehenen Zetteln in geliehenen Ordnern hantiert. Wieso war ich selbstverständlich davon ausgegangen, dass ihre Tochter über alles Notwendige zum Lernen verfügte?

„Und du hast deine Hausaufgaben wohl damals auch in der Küche gemacht, wie?“ Die Sache ins Humorvolle zu ziehen, war noch die beste Lösung.

„Hausaufgaben?“

Richtig, ich hatte offenbar vieles vergessen: Hüsniye war eine der notorischen Keine-Hausaufgaben-Macherinnen gewesen. „Keine Lust, keine Zeit oder vergessen?“, hatte meine Standardfrage in all den Kursjahren gelautet. Hüsniye hatte zu denen gehört, die jahrelang „keine Zeit“ gesagt hatten. Der Kurs hatte gelacht. Und ich war zur nächsten Teilnehmerin ohne Hausaufgaben übergegangen.

„Du bleibst doch zum Essen, ja?“ Mit der klassischsten Frage aller türkischen Hausfrauen wechselte sie das Thema.

Ich musste sie enttäuschen. Gefasster als befürchtet nahm sie es hin. Es mochte ihr recht sein, dass ich nicht mit den Schwiegereltern ins Gespräch kam. Auch befürchtete sie wohl noch Vorwürfe wegen der offensichtlichen Vernachlässigung von Bahar. Sie nahm die Zettel, die ich auf den Tisch gelegt hatte, hielt sie mir entgegen und sagte: „Ich wollte dir noch Fotos zeigen, aber …“ Sie hob den Kopf. „Ich komm’ dann morgen zu dir ins Büro.“ Hilflos starrte ich auf die Zettel. Den Arm mit den Papieren ausgestreckt, öffnete sie mir mit der freien Hand die Tür zum Flur. Ich hatte schon meine Schuhe zugebunden, sie stand noch immer mit den Blättern da, als sie leise sagte: „Du musst unbedingt auch noch mit Elif sprechen!“

„Elif?“

„Bahars beste Freundin. Burak hat sie angehimmelt. Sie hat sich über ihn lustig gemacht, Bahars kleiner Bruder war für sie nur ein Kind. Ich hab’ immer gedacht, irgendwann rächt er sich für ihre Ablehnung. Wenn er älter ist, wenn sie mal einen Freund hat, dann tut er ihr was an … Aber nun …“

Hüsniye hatte sich fantastisch gehalten. Eine tränenreiche Stunde hatte ich befürchtet. Es war ganz anders gekommen. Zum ersten Mal hatte ich etwas wie Rückgrat bei dieser Frau erlebt, deren Rücken ich für gebrochen gehalten hatte, bevor er noch die Chance bekommen hatte, sich recht auszubilden. Doch nun gab es kein Halten, die Tränen flossen, wie ich es aus den Stunden in meinem Büro gewohnt war. Spontan nahm ich sie in den Arm. Am Ende wusste ich nicht, ob Mitgefühl, Verachtung oder Abscheu überwog. Nein, hier hatte ich es mit einer menschlichen Tragödie zu tun, da musste meine persönliche politische Meinung zurückstecken. Ich nahm, mehr aus Höflichkeit denn aus Interesse, den Packen Zettel entgegen, den Hüsniye mir noch immer hinstreckte, schob ihn mir in die Tasche und verabschiedete mich fluchtartig.

4 Ins neue Land

Als die Kleine zwei wurde, meldete ich ein Auslandsgespräch an. Bahar war mein erster Enkel, sie war ein süßes Ding, aber sie war auch ein Mund mehr zu stopfen und Geld hatte ihr Vater nur ganz am Anfang geschickt. Auch das nur mosernd. Arifs Familie hatte sich von der Heirat Unterstützung im Haushalt für Fadime erhofft. Fadime ging arbeiten, da war die junge Schwiegertochter, die sich noch nicht auskannte und ohnehin keine Ansprüche stellen würde, die ideale Lösung, hatte man sie doch aus ihrem Dorf am Ende der Welt ins gelobte Land geholt. Es hatte dann länger gedauert, als die Familie sich ausgerechnet hatte. „Was kann ich dafür, wenn das Konsulat Probleme mit der Familienzusammenführung macht? Man kann eben erst ein Jahr nach der Heirat ein Visum beantragen“, hatte Turan geklagt und mehr wütend denn bedauernd die Schultern hochgezogen.

Für diese Umstände hatte jeder Verständnis. Es war auch allgemein bekannt, dass es ein offizielles Papier vom Standesamt geben musste, um den Antrag überhaupt stellen zu können. Ich raufe mir noch heute die Haare bei dem Gedanken, wie unbedarft wir waren. Wie konnten wir zulassen, dass im ersten Sommer nur wenige Tage nach der Verlobung schon der Imam geholt wurde? „Die jungen Leute sollen sich kennenlernen“, hatte Arif augenzwinkernd gesagt und die Einwände der Frauen in der Familie beschwichtigt. Welche Art von Kennenlernen er meinte, wurde mir erst später klar. Offenbar ein abgekartetes Spiel zwischen Vater und Sohn und wir im Dorf wurden übertölpelt, ließen uns übertölpeln. Imam-Heirat galt vor den modernen türkischen Gesetzen nicht. Obwohl wir alle das wussten, bestanden wir nicht auf dem Standesamt. Die Kinder sahen sich ja kaum. Dachten wir. Im April darauf kam dann Bahar zur Welt. Und wir saßen mit der Schande im Schoß mitten im Dorf. Die Tochter mit Kind, aber unverheiratet. Alle wussten von der Imam-Heirat, die Älteren im Dorf hatten sich selbst nie anders als vor dem Imam getraut. Aber dazu gehörte eine große Familienfeier, bei der die Familien zusammenkamen, die ganze Gegend beide Parteien kennenlernen konnte und bei der das junge Paar Geschenke erhielt, die der Braut ein Auskommen sicherten, auch wenn der Mann danach zum Militärdienst ging. Denn das war das übliche Prozedere. Damit der junge Mann nicht auf dumme Gedanken kam und nach dem Dienst fürs Vaterland garantiert ins Dorf zurückkehrte, wurde er kurz vor der Einberufung verheiratet. Selbst wenn er anschließend wider Erwarten nicht den Weg ins Dorf zurückfand, war die Braut nicht unversorgt und, was wichtiger war, im Stand der Ehe.

Arif hatte die Hochzeitsfeier vertagt, mit der Tür ins Haus zu fallen, sei nicht seine Art, die Kinder sollten sich doch erst einmal verständigen, was sie im Verlauf des Jahres ja brieflich oder telefonisch tun könnten. Im nächsten Sommer würde dann groß Hochzeit gefeiert. Ich hätte ein Machtwort sprechen müssen, es ging schließlich um meine Tochter. Das versäumte ich in jenem ersten Sommer damals, wie auch bei späteren Gelegenheiten.

„Arif, hast du deine Schwiegertochter und deine erste Enkelin hier bei uns im Dorf vergessen?“

„Nihatçım, ich bitte dich, wir sind ja fast täglich bei der Behörde, um diese leidige Warterei endlich zu beenden.“ Arifs Stimme klang gequält, was auch an der schlechten Telefonleitung liegen konnte. Er zögerte. „Ich dachte, du freust dich, dass das Mädchen euch noch ein bisschen zur Hand gehen kann, dein Feridun ist ja kaum fünfzehn…“