Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

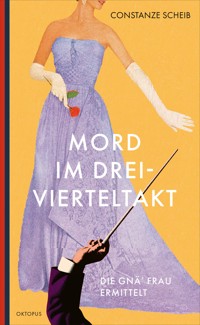

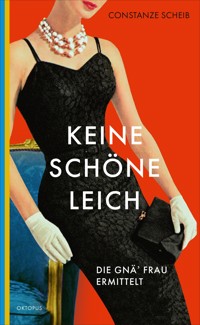

- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die gnä' Frau ermittelt

- Sprache: Deutsch

Eigentlich liebt es die gnä' Frau, sich herauszuputzen und unter die feinen Leute Wiens zu mischen. Doch seit dem Skandalartikel über ihre angeblichen Verbindungen zu kommunistischen Kreisen wird ständig hinter ihrem Rücken getuschelt. 1972 scheint nicht bereit für eine gnä' Frau, die gern Rockmusik hört und Whisky trinkt und sich auch mal unter Hippies begibt. Um Frau Ehrensteins Laune zu heben, machen ihre Eltern sie mit der alten ungarischen Gräfin Bárány bekannt. Auch sie wurde vom Schmierblatt Wiener Telegramm verunglimpft: Sie soll ihren Mann umgebracht haben. Frau Ehrenstein wittert sofort ein neues Abenteuer. Schnell freundet sie sich mit der resoluten Witwe an und beschließt, Nachforschungen anzustellen, um deren Unschuld ein für alle Mal zu beweisen. Ihre heimliche Vertraute, das Dienstmädchen Marie, unterstützt sie dabei. Ihre Ermittlungen führen die beiden nicht nur in den Nobelbezirk Döbling, in einen legendären Nachtclub und ins Kunsthistorische Museum, sondern bringen sie auch in tödliche Gefahr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Constanze Scheib

Keine schöne Leich

Die gnä’ Frau ermittelt

Roman

Oktopus

Holmes hat eine Schwäche. Seine unersättliche Neugier. Wenn Sie die wecken, folgt er Ihnen überallhin.

Sherlock Holmes: Die Frau in Grün

(1945, Regie: Roy William Neill)

1Marode Laune

»Schaun’S halt, dass Sie keine wilden Sachen mit Ihrem Allerwertesten anstellen, gnä’ Frau.«

Maries Miene war betont ernst, doch Frau Ehrenstein konnte ein unterdrücktes Lachen in ihrer Stimme hören. Die gnä’ Frau bemühte sich, die Situation ebenfalls witzig zu finden. Eine Dreiviertelstunde verbrachten sie nun schon im Ankleidezimmer der Villa Ehrenstein. Es war unerträglich heiß. Durch die geöffnete Balkontür strömte keine frische Luft aus dem 13. Bezirk herein, nur der intensive Geruch der Fliederbüsche. Sie schwitzte, und ihr lief die Zeit davon.

»Glauben’S etwa, dass ich auf der Beerdigung einen Twist hinlegen werde?«

Sie hatte ebenfalls lustig klingen wollen, doch stattdessen hatte ihr Ton etwas Keifendes gehabt. Dieser Tag war wie verhext.

»Tut mir leid, Marie. Meine Laune ist heut so was von marod!«

Marie erhob sich aus der Hocke und lächelte Frau Ehrenstein im großen Spiegel zuversichtlich an. »Es wird scho werd’n, gnä’ Frau. Machen’S Ihnen keine Sorgen!«

Die Dame war froh, die junge Frau an ihrer Seite zu haben. Marie war nicht nur ein hervorragendes Dienstmädchen, sie war auch zu Frau Ehrensteins heimlicher Vertrauten geworden. Als sich die gnä’ Frau vor ein paar Monaten in den Kopf gesetzt hatte, einen Raubmörder dingfest zu machen, der sein Unwesen in ihrer Nachbarschaft trieb, hatte Marie sie tatkräftig unterstützt. Eine vermögende Dame aus dem Nobelviertel Hietzing konnte schlecht im Verbrechermilieu ermitteln, deshalb hatte ihr Dienstmädchen diese Aufgabe übernommen. Unter Einsatz ihres Lebens hatten die beiden den berüchtigten »Würger von Hietzing« überführen können. So eine Kleinigkeit, wie eine passende Garderobe für eine Beerdigung zu finden, sollte die Dame demnach nicht aus dem Gleichgewicht bringen.

Weit gefehlt! Seit der Früh hatte sie verzweifelt ihre Schränke durchsucht. Hätte sie früher Bescheid gewusst, hätte sie sich noch ein schwarzes Ensemble kaufen können. Doch ihr war erst am Vortag mitgeteilt worden, dass sie heute auf diesem Begräbnis erscheinen sollte. Erscheinen musste. Früher wäre das kein Problem gewesen, denn selbstverständlich besaß sie eine Handvoll Röcke und Kleider, die dem Anlass angemessen waren. Doch unglücklicherweise passte sie mittlerweile in viele nicht mehr rein. Ihr war durchaus bewusst, dass sie in den vergangenen Monaten Gewicht zugelegt hatte. Bei dem seligen Gedanken an Tafelspitz, Krapfen und Schinkensemmeln bereute sie kein Gramm davon. Doch nun hatte ihre neue Kleidergröße sie in Bedrängnis gebracht, insbesondere weil sie bald abgeholt werden würde.

Schließlich hatte sie einen eleganten schwarzen Rock gefunden, den sie nur um ein Euzerl nicht schließen konnte. Marie hatte sich der desperaten Dame angenommen und sie kurz entschlossen mit ein paar Nadelstichen eingenäht. Die gnä’ Frau konnte sich jetzt zwar nicht mehr so gut bewegen, aber es hielt und sah annehmbar aus. Wenn ihr keiner so genau auf den Allerwertesten blickte …

»Marie, welche soll ich nehmen?«

Frau Ehrenstein schlüpfte in zwei unterschiedlich hohe Pumps und betrachtete sich nachdenklich im Spiegel.

»Die linken. Marandjosef, da steht die Luft! Ma mag gar net glaub’n, dass des Fenster offen is.«

»Aber die rechten machen einen schlankeren Fuß! Die sind höher.«

»Eben. Am Zentralfriedhof muss ma immer so viel hatschen. Da kriegen’S sonst Blasen.«

Die Dame schlüpfte in die flacheren Stöckelschuhe und zupfte am Bund ihres Rockes. Er war schrecklich eng. Außerdem kratzte der Stoff.

»Ich bekomme die Bluse nicht mehr in den Rock. Ich werde einen Blazer drüberziehen müssen.«

»Sie werd’n davonschwimmen in der Hitz! Lassen’S die Bluse afoch raushängen. Heutzutag is das eh Mode.«

»Aber nicht in dieser Gesellschaft! Die werden mich ohnehin alle anstarren, als wär ich ein … ein kommunistischer Usurpator, und da kann ich nicht noch ausschauen wie ein vermaledeiter Hippie!«

Frau Ehrenstein war laut geworden. Vermutlich hatte das ganze Haus sie gehört. Sie richtete ihre Perlenkette gerade und betastete ihre Frisur.

»Entschuldigung, Marie.«

»I waaß, Ihre Laune is marod. Machen’S Ihnen keine Gedanken.«

Seit der Schmierenreporter Otto Prenz vor ein paar Wochen einen unsäglichen Zeitungsartikel über sie veröffentlicht hatte, graute es Frau Ehrenstein davor, sich in die gehobene Gesellschaft zu begeben. Zwar gehörte das Wiener Telegramm nicht zur regelmäßigen Lektüre im großbürgerlichen Milieu – und noch weniger glaubten gebildete Leute, was darin stand –, dennoch spürte Frau Ehrenstein ständig Blicke auf sich. Sie war überzeugt, dass jedes Getuschel ihr galt. Immerhin wurde nicht jeden Tag eine feine Dame bezichtigt, sich mit linksradikalen Hippies herumzutreiben.

Am liebsten würde sie sich mit Marie hier in ihrem Zimmer verbarrikadieren, bis die unleidige G’schicht vorbei war. Sie schätzte, dass sie den großen Schrank gemeinsam vor die Tür schieben könnten. Doch das war ein absurder Gedanke.

»Es hilft alles nichts.«

»Gnä’ Frau, jetzt bringen’S den Tag hinter sich, und am Abend sitzen’S wieder bei Ihrem Whisky. Des is doch was, oder?«

Trotz ihrer Anspannung musste die Dame lächeln. War sie so leicht zu durchschauen, oder hatte Marie einfach ein Talent dafür, ihre Gedanken zu lesen?

Zartes Glockenläuten klang durch die Villa. Die Türklingel. Frau Ehrensteins Lächeln erstarb.

»Da sind sie«, sagte sie mit Grabesstimme.

2Konferieren mit Toten

Frau Ehrenstein entschied sich mit mulmigem Gefühl gegen die Clutch, denn Portemonnaie, Puderdose, Kamm und Zigaretten passten nur in eine größere Tasche. Dass die in Kombination mit dem schicken Blazer etwas plump wirkte, musste sie in Kauf nehmen. Als sie angemessen majestätisch die breite Treppe in den Vorraum hinunterging, warteten ihre Eltern dort schon ungeduldig.

»Hach, Leni, da bist du ja! Ich hab gedacht, du kommst gar nicht mehr!«

Frau Ehrensteins Mutter eilte ihr mit trippelnden Schritten und sorgenvoller Miene entgegen. Veilchenduft und Kaffeeatem umwehten sie, als sie nach den Händen ihrer Tochter griff und ihr zwei Bussis auf die Wangen hauchte.

»Wieso sind deine Hände so kalt? Bist du krank?«

»Nein, Mama, ich …«

»Dein Vater hat ja gestern schrecklich gehustet!«

»Ich hab mich nur verkutzt!« Der Ton von Frau Ehrensteins Vater legte die Vermutung nahe, dass er diese Aussage heute nicht zum ersten Mal tätigte.

Frau Ehrensteins Mutter wedelte seine Bemerkung mit einer Handbewegung fort und fasste ihre Tochter am Ellbogen. »Geht es dir eh gut? Fühlst du dich kräftig genug?«

Frau Ehrenstein erwog für einen Moment, mit Nein zu antworten, allein, um die Reaktion ihrer Mutter zu erleben. Doch sie wusste, dass es keinen Zweck hatte, jetzt noch zu widersprechen, und begnügte sich wie immer mit einem simplen: »Ja, Mama.«

»Ist der Oskar da? Ich wollte ihn noch was fragen! Und wo ist eigentlich mein entzückender Enkel?« Die Stimme ihres Vaters war tief und rau, was wohl seinem jahrzehntelangen Pfeifenkonsum zuzuschreiben war. Jedes Mal, wenn er die Ehrenstein’sche Villa betrat, begutachtete er alles durch seine eckige Brille, als wäre er noch nie hier gewesen.

»Nein, Papa, der Oskar ist in der Arbeit und der Willi in der Schule. Woll’ ma jetzt vielleicht …?«

»Hach, Sie sind die Neue, nicht wahr? Lilli, hab ich recht?« Frau Ehrensteins Mutter betrachtete Marie mit zusammengekniffenen Augen.

»Nein, Mama. Das ist Marie. Marie Muskat. Und neu ist sie auch nicht, du kennst sie schon. Sie ist seit ein paar Monaten bei uns.«

»Ein paar Monate? Und du willst mir erzählen, das wär nicht neu?«

Tatsächlich hatte es im letzten Jahr in der Villa Ehrenstein eine ungewöhnlich hohe Fluktuation bei der Dienerschaft gegeben, und im Allgemeinen warf das kein gutes Licht auf die Haushaltsführung. Marie hatte den Posten eines Dienstmädchens übernommen, das schwanger geworden war. Dann hatte die gnä’ Frau ein anderes Dienstmädchen entlassen müssen, weil sie sich als Diebin entpuppt hatte, was Frau Ehrenstein bei ihren Ermittlungen zum Würger von Hietzing aufgedeckt hatte. 1972 war bisher ein großartig ereignisreiches und fürchterlich unruhiges Jahr gewesen. Sie hatte sich vorgenommen, die zweite Hälfte etwas gemächlicher angehen zu lassen.

»Hach, jetzt hamma aber genug getrödelt!«, rief Frau Ehrensteins Mutter. »Das wär eine Blamage, wenn ma zu spät kommen. Geh, Anton, jetzt lass doch die Vase! Leni, warum stehst denn da noch rum?«

Marie zwinkerte der Dame aufmunternd zu, während diese von ihrer werten Frau Mama unsanft aus der Tür geschoben wurde.

Es machte keinen Unterschied, dass sie mit ihren zweiunddreißig Jahren schon längst erwachsen war – wenn Frau Ehrenstein auf der Rückbank vom Mercedes ihres Vaters saß, fühlte sie sich wie ein kleines Mädchen. Ihre Eltern thronten wieder auf den Vordersitzen wie auf einem Kutschbock und redeten miteinander, als wäre ihre Tochter gar nicht anwesend. Nur ab und zu warfen sie einen Blick nach hinten, wie um sicherzugehen, dass sie sich auch brav benahm. Wie oft hatte sie als Kind durch das Fenster die vorbeihuschenden Menschen und Häuser betrachtet, während sie sich vorstellte, was sich in ihren Köpfen wohl abspielte, welche Geheimnisse hinter den Fenstern der Gebäude verborgen sein mochten.

Ihr Vater lachte einmal kurz auf, ihre Mutter gab ihm einen Klaps auf die Hand, die auf dem Schaltknüppel lag, und kicherte. Was auch immer der Witz gewesen sein mochte, die gnä’ Frau hatte ihn verpasst.

Man roch immer noch den süßlichen Pfeifengeruch, der sich in der Polsterung eingenistet hatte, obwohl Frau Ehrensteins Mutter vor Jahren das Rauchen im Auto verboten hatte. Sie hatte sich nicht unbedingt um die Gesundheit ihres Mannes gesorgt, war aber zunehmend nervöser geworden, wenn er während der Fahrt mit der Pfeife hantiert hatte. Zahllose kleine Brandlöcher rund um den Vordersitz trugen Zeugnis davon. Die Ausdünstungen in Kombination mit dem scharfen Aftershave ihres Vaters ergaben den typischen Muff der elterlichen Karosserie, der Frau Ehrenstein fast den Atem nahm. Insbesondere weil die Luft hier drinnen diverse Dekagramm schwerer wirkte.

»Leni, ich bitt dich, mach doch den Mund zu. Du schaust aus wie ein Karpfen!«

»Könnten wir vielleicht ein Fenster aufmachen, Mama?«

»Bist du denn wahnsinnig? Dein Vater hat gestern gehustet!«

»Ich hab mich verkutzt!«

»Ist schon gut, Mama.«

Frau Ehrenstein rutschte mit ihrem Hintern ein wenig zur Seite, in der Hoffnung, eine etwas bequemere Position zu finden. Der Erfolg war überschaubar. Durch den zugenähten Rock musste sie den Rücken durchdrücken und die Beine schräg halten.

Sehnsüchtig betrachtete sie ihre Tasche auf dem Nebensitz. Ihre Mutter würde der Schlag treffen, wenn sich Frau Ehrenstein jetzt eine Zigarette anzündete. Das wäre viel zu undamenhaft und verrucht. Wenn ihre Mutter ahnte, dass Frau Ehrenstein vor nicht allzu langer Zeit mit ein paar Hippies einen Joint geteilt hatte, würde sie vermutlich auch nach Luft schnappen wie ein Karpfen.

»Was kuderst denn so, Leni?«

»Ach, nichts, Mama.«

Frau Ehrenstein fächelte sich mit der Hand etwas Luft zu. Dadurch verlagerte sich die dicke, schwere Luft zwar nur von einer Seite zur anderen, doch wenigstens wehte so ein leichter Hauch über ihre aufgeheizte Haut.

Bis zu ihrer Erlösung würde es eine Weile dauern. Eine elendslange Autofahrt von Hietzing bis nach Simmering hatte sie vor sich, schief liegend am Hintersitz, in einem hitzeversiegelten Auto und mit Eltern, die darauf erpicht waren, das gesellschaftliche Ansehen ihrer Tochter wiederherzustellen.

Am Vortag hatte ihre Mutter sie wie jeden Dienstag angerufen. Frau Ehrenstein bildete sich ein, sie schon am durchdringenden Schrillen des Telefons erkennen zu können. Wie immer hatte sie mit sich gerungen und einige Sekunden lang überlegt, ob sie einfach nicht abheben oder eine ihrer Bediensteten bitten sollte, sie zu verleugnen. Besonders in den letzten Wochen war ihr bei diesen Telefonaten immer ein Knödel im Hals gelegen. Der Zeitungsartikel war stets in der Leitung geschwebt wie ein Geist, den man einfach nicht austreiben konnte. Doch beim gestrigen Gespräch hatte Frau Ehrensteins Mutter diese Themen ausgespart und ihrer Tochter unumwunden erklärt, dass sie am nächsten Tag zum Begräbnis einer wichtigen Persönlichkeit erscheinen müsse.

Die »schöne Leich« war tief ins kulturelle Bewusstsein der Wiener eingebrannt. Beerdigungen wurden mitunter zu gesellschaftlichen Ereignissen, teilweise schon lange zuvor von den Verstorbenen geplant, um einen glorreichen Abgang von Erden zu gewährleisten. Es gab Menschen – Frau Ehrensteins Eltern zählten dazu –, die die Todesanzeigen durchforsteten wie den Ballkalender.

Frau Ehrenstein hatte ihrer Mutter nachdrücklich mitgeteilt, dass sie mit Sicherheit nicht mitgehen werde. Das Letzte, wonach ihr momentan der Sinn stand, war, auf ein Begräbnis zu gehen, noch dazu von einer Person, die sie nicht einmal gekannt hatte. Sie hatte viel Vergnügen gewünscht und ihre Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen bei anderer Gelegenheit ausgedrückt.

Ihre Mutter hatte ihrer Tochter freundlich, aber bestimmt mitgeteilt, dass sie am nächsten Tag um Punkt neun vor ihrer Tür stehen werde.

Der Mercedes fuhr rumpelnd über ein Schlagloch.

»Außerdem kennst du ihn.«

Frau Ehrenstein schreckte aus ihren Gedanken hoch und blinzelte ihre Mutter verständnislos an.

»Wen?«

»Hach, den Verstorbenen, selbstverständlich. Es ist der Cousin dritten Grades von der Frau Kommerzialrat Wiesinger.«

Frau Ehrenstein schloss für einen Moment die Augen und rang um Beherrschung, ehe sie antwortete: »Mama, das sagt mir gar nichts.«

Ihre Mutter seufzte theatralisch und warf einen Blick zu ihrem Gatten, der aber weiterhin stoisch auf die Straße starrte.

»Die Frau Kommerzialrat hast du bei der Wohltätigkeitsveranstaltung für die Erdbebenopfer in Jugoslawien kennengelernt. Vor zwei Jahren. Im Palais Auersperg. Du hast das blaue Abendkleid mit den Rüschen angehabt. Viel zu viele Rüschen!«

»Mama, ich erinnere mich an den Abend und das Kleid, aber nicht an eine Frau Wiesinger.«

»Frau Kommerzialrat«, erwiderte ihr Vater emotionslos, während er den Blinker betätigte.

Ein dicker Schweißtropfen rann zwischen Frau Ehrensteins Schulterblättern hindurch ihre Wirbelsäule entlang. Um ihren Fingern etwas zu tun zu geben und nicht in Versuchung zu geraten, ihre Eltern anzuschreien, griff sie in ihre Tasche und holte ihre Puderdose hervor. Ihr Gesicht glänzte unansehnlich, doch wenigstens hielten die Wimperntusche und der Lidstrich. Sie presste die Puderquaste auf Nase, Wangen und Kinn und packte sie wieder weg.

»In Ordnung. Nehmen wir an, ich kenne die Frau … Kommerzialrat. Kenne ich denn auch den dahingegangenen Cousin?«

Ihre Mutter zuckte mit den Schultern und studierte ein dickes bedrucktes Papier, das vermutlich die Parte war. »Hach, das ist doch im Grunde nebensächlich, weil sie da sein wird und er nicht.«

»No, ja …«, sagte ihr Vater gedehnt.

»Ja, eh, er wird schon da sein. Nur reden wirst halt nicht mit ihm können.«

Frau Ehrenstein biss sich auf die Unterlippe. Sie wusste, ihre Eltern meinten es gut. Das taten sie immer. Aber sie schwitzte, und ihr Nacken war von dieser unnatürlichen Haltung schon ganz verspannt. Außerdem war sie nervös, weil sie vor einen Haufen fremder Menschen treten musste, die vermutlich zu tuscheln begannen, sobald sie ihnen den Rücken zuwandte. Kurz gesagt war sie nicht in bester Verfassung, und die Tatsache, dass ihre Eltern jetzt Schmähs über das Konferieren mit Toten machten, brachte ihre Beherrschung an den Rand einer Klippe.

Sie schloss die Augen und spielte in ihrem Kopf »Cecilia« von Simon and Garfunkel ab. Die fröhliche Melodie half ein wenig, ihre Stimmung zu heben.

»Leni, du summst schon wieder.«

»Entschuldige, Mama.«

»Es geht mir auch eher um die Witwe. Und ich mein nicht nur, weil sie so überaus wohlhabend ist und einen guten Stand hat, Leni. Wirklich nicht. Ich hab kurz mit der Frau Kommerzialrat telefoniert, und die war auch der Meinung, dass ihr euch mal treffen solltet. Sie soll ja eine außergewöhnliche Frau sein.«

»Die Frau Kommerzialrat?«, fragte Frau Ehrenstein müde. Sie hatte nicht die leiseste Ahnung, worauf ihre Mutter hinauswollte.

»Nein, die Witwe! Ihr könntet euch gut verstehen, tät ich mir vorstellen. Vielleicht könntet ihr einander, ich weiß nicht, beistehen vielleicht. Wegen eurer Gemeinsamkeiten.«

Frau Ehrenstein massierte mit den Fingerspitzen ihre Schläfen. Ihre Mutter konnte von Glück reden, dass die Dame in ihren Rock eng eingenäht worden war, sonst wäre sie längst nach vorne gesprungen und hätte verhältnismäßige Gewalt angewandt.

»In welcher Hinsicht sollten die Witwe und ich etwas gemeinsam haben?«

Ihre Eltern wechselten einen Blick, der Frau Ehrenstein alarmierte. Es war die Art von Blick, die ihr klarmachte, dass man sie in ein Auto verfrachtet und eine halbe Stunde von zu Hause weggebracht hatte, ohne ihr den wahren Grund ihres Ausflugs zu nennen. Als die gnä’ Frau ein Kind war, hatte ihre Mutter denselben Trick angewandt. Damals waren sie schon längst im Auto gesessen, als ihre Mutter ihr eröffnet hatte: »Oh, übrigens: Bevor wir ins Spielzeuggeschäft gehen, musst du zum Zahnarzt.«

Frau Ehrenstein ärgerte sich, mit zweiunddreißig Jahren immer noch so von ihren Eltern vorgeführt zu werden. Ehe sie fragen konnte, was das alles zu bedeuten hatte, räusperte sich ihre Mutter und drückte ihre Frisur zurecht.

»Hach, nun ja, sie soll ihren Mann umgebracht haben, weißt du?«

3Keine schöne Leich

Sie bogen von der Simmeringer Hauptstraße zum Tor 2 des Zentralfriedhofs ab. Das Auto stoppte beim Eingang zwischen den beiden mächtigen Steinsäulen mit den eingemeißelten Verzierungen. Ihr Vater bezahlte den Portier und wechselte ein paar Worte mit ihm, die jedoch nicht zu Frau Ehrenstein durchdrangen. In ihrem Hirn ratterte es auf Hochtouren. War etwas in dem Artikel gestanden, was auf ihre Detektivarbeit hingewiesen hatte? Sie hatte dieses Schundwerk im Wiener Telegramm so oft gelesen, dass sie es schon beinahe auswendig kannte. Jetzt aber, in diesem Moment der Panik, war sie sich nicht mehr sicher, ob sie nicht vielleicht doch etwas übersehen hatte. Dem Reporter Otto Prenz war es darum gegangen, sie bloßzustellen, um eine größere Auflage zu bekommen. Er hatte reißerisch über ihren Ausflug in eine Kommune in der Josefstadt geschrieben, wo sie aufregender Musik und leidenschaftlichen Reden gegen das Establishment gelauscht hatte. Doch dass sie das nur getan hatte, um dem Würger von Hietzing auf die Spur zu kommen, konnte Prenz nicht wissen und war dementsprechend nirgends erwähnt worden.

Hatte sie sich ihren Eltern gegenüber verplappert und eine Bemerkung über ihre Mörderjagd fallen lassen? Frische Luft wehte über ihr heißes Gesicht, als ihre Mutter endlich die Autotür öffnete.

»Brauchst du Hilfe beim Aussteigen, Leni?«

Frau Ehrenstein stammelte eine Verneinung und schob sich umständlich von der Rückbank. Die Sonne strahlte unbarmherzig auf den Parkplatz herunter, und sie kniff die Augen zusammen, während sie ihren Blazer auslüftete. Es herrschte reges Treiben. Eine Handvoll Autos strebte zu den breiten Alleen, ein Friedhofsgärtner mit einer riesigen Korbtasche an seinem Fahrrad radelte gemütlich an ihnen vorbei, und einige Pompfüneberer standen rauchend neben einer Aufbahrungshalle. Darüber hinaus gab es zahlreiche Besucher, teils Trauernde, teils Spaziergänger, die den schönen Tag in der Natur zwischen Gräbern verbringen wollten.

»Mama, bitte erklär’s mir: Inwiefern haben wir was gemeinsam, die Witwe und ich?«

Ihre Mutter zog ein paar Haarnadeln aus Frau Ehrensteins Frisur heraus, steckte sie so fest wieder hinein, dass die Kopfhaut spannte, und ruckelte ein paarmal grob an ihrem Blazer.

»Hach, findst nicht, dass die Tasche ein bissl plump ist?«

»Ja, Mama. Aber was hat der Mord an dem Cousin dritten Grades der Frau Kommerzialrat jetzt mit mir zu tun?«

Ihre Mutter durchbohrte die gnä’ Frau mit einem harten Blick aus ihren eisblauen Augen und flüsterte: »Sag dieses Wort nicht. Ich hab nicht gesagt, dass sie’s getan hat, nur, dass es Leut gibt, die das behaupten.«

»Aber …«

»Pssscht, da ist der Herr Ingenieur, den musst du kennenlernen!«

»Das war aber kurz.« Frau Ehrensteins Mutter war die Enttäuschung anzuhören.

»Die haben die Segnungen und den ganzen Schmafu nur im Kreis der Familie gemacht. Drüben, im Krematorium!«, erläuterte ihr Mann.

»Hach, ich hätt so gern amal gesehn, wie’s wen verbrennen! Bissl enttäuschend, dass ma nur die Urne sehen, nicht wahr, Anton?«

»No, ja, eh. Kann ma halt nix machen!«, antwortete Frau Ehrensteins Vater schulterzuckend und klopfte seine Jacketttaschen ab. Frau Ehrenstein wusste, dass er nach seiner Pfeife suchte. Es erinnerte sie daran, wie sehr sie sich nach einer Zigarette sehnte.

Die Angehörigen des Verstorbenen befanden sich mit dem Urnenträger und dem Priester an der Spitze der Prozession und schritten die breite Hauptallee entlang. Die restlichen Trauergäste folgten in gemächlichem Tempo.

Frau Ehrensteins Eltern nahmen sie in ihre Mitte, wie um zu verhindern, dass sie sich absetzen konnte, und erzählten von dem beeindruckenden Begräbnis einer Opernsängerin im vorigen Monat. Selbstverständlich nicht vergleichbar mit der staatstragenden Beerdigung vom Bundespräsidenten Adolf Schärf vor ein paar Jahren, aber immer noch interessanter als die des Industriellen, dessen Namen keiner aussprechen konnte.

»Hach, und das heut, das war halt schon ein bissl unbefriedigend.«

»No, ich hab mir auch mehr erwartet«, sagte Frau Ehrensteins Vater. »Bei so einer Urne fehlt einem einfach der Prunk.«

»Und die Leiche. So was passiert eben, wenn ma sich nicht selber um sein Vermächtnis kümmert!«

Beide nickten betroffen.

»Dann war’s nicht der Wunsch des Verstorbenen, verbrannt zu werden?«, erkundigte sich Frau Ehrenstein.

Ihre Neugier war geweckt. Mittlerweile fand sie ihre Verschleppung auf diese Beerdigung nicht mehr ganz so unangenehm. In ihrem Bauch prickelte es. Es war die Erregung, die sie zuletzt bei der Jagd auf den Würger empfunden hatte. Allerdings hatte sie sich felsenfest vorgenommen, keinen Abenteuern mehr hinterherzujagen. Das letzte Mal waren Marie und sie nur um ein Haar mit dem Leben davongekommen.

»Selbstverständlich nicht!« Ihre Mutter schien von dem Gedanken empört. »Er war ein guter Katholik!«

Frau Ehrenstein, die zwar auf dem Papier katholisch war, sich aber nicht als »gute Katholikin« beschrieben hätte, wusste mit dieser Aussage nichts anzufangen.

»No, ja«, wandte Frau Ehrensteins Vater ein. »Sicher, man kann sich streiten, ob’s schicklich ist, sich verbrennen z’lassen. Aber offiziell ist das keine Blasphemie mehr. Sagt der Papst jedenfalls.« Er paffte zufrieden seine Pfeife, und die gnä’ Frau reckte die Nase in die Höhe, um wenigstens ein wenig von dem Rauch abzubekommen. Dabei konnte sie die Schönheit der Luegerkirche genießen, die sie gerade passierten. Nach dem Krieg war sie zwar wiederaufgebaut worden, doch offensichtlich setzte ihr die Witterung zu. Beeindruckend war die massige Kirche nichtsdestotrotz. Mit ihrer grünen Kupferkuppel, den Säulen und den zahlreichen Verzierungen auf ihrer runden Fassade wirkte sie eher wie ein kleiner Palast als wie ein Gotteshaus.

»Also hat sie ihn verbrennen lassen, um die Beweise zu vernichten?«, fragte die gnä’ Frau, den Blick noch immer auf die Kirche gerichtet.

»Hach, ich bitt dich, Leni, so was kannst du doch nicht laut sagen! Jedenfalls nicht so laut. Das schickt sich nicht auf einer Beerdigung! Ma, die biegen schon ab. Beeilt’s euch, sonst krieg ma vorn keinen Platz mehr. Ich will doch sehen, wie das Ding unter die Erde kommt!«

»Ich bitt dich, Mama! Du erzählst mir von einem möglichen Mord, und ich soll nicht nachfragen?«

Frau Ehrensteins Mutter sah sich verstohlen um. »Na, ich würd’s so machen, du etwa nicht? Wenn ich mich der verräterischen Leiche meines Gatten entledigen wollte?«

»Ich tu einfach so, als würd ich euch nicht zuhören«, sagte Frau Ehrensteins Vater und paffte weiter seine Pfeife.

»Nun, ja, natürlich!«, antwortete die gnä’ Frau, wobei sie kurz an Oskar denken musste. »Aber, wie soll ich sagen … ist es nicht ein wenig zu offensichtlich?«

»Hach, also, ich glaub ja nicht, dass sie’s getan hat, Leni. Aber so rein hypothetisch könnte man sagen, dass Leute von ihrem Schlag vermutlich grundsätzlich nicht davon ausgehen, für etwas behelligt zu werden.«

Sie waren in einen der zahlreichen Seitenarme der Hauptallee abgebogen, und der Trauerzug kam zum Stillstand. Frau Ehrensteins Eltern beschleunigten ihre Schritte, und die gnä’ Frau musste sich beeilen, nicht den Anschluss zu verlieren.

»Was meinst du mit: Leute von ihrem Schlag?« Keuchend hielt sie ihre herumschlackernde Tasche fest.

Ihr Vater griff sie am Oberarm und drückte sie durch die stehende Menge, während er ihr ins Ohr flüsterte: »No, ja, Helene. Die Witwe ist eine Gräfin, weißt? Eine Adelige.«

Ein Sänger hatte bereits begonnen, mit schrecklich übertriebenem Vibrato »My Way« vorzutragen. Mit beeindruckender Unverfrorenheit drängten sich ihre Eltern mit Frau Ehrenstein im Schlepptau nach vorne, bis sie in der zweiten Reihe vor der offenen Grube standen. Eine Urnenbestattung war für die regelmäßigen Friedhofsbesucher eine Novität, und so wurde im Umkreis tuschelnd spekuliert, wie das Gefäß wohl nach unten gelangen sollte. Erst als die restlichen Trauergäste aufgeschlossen hatten und der Priester zu sprechen begann, kamen alle wieder zur Ruhe. Doch Frau Ehrenstein hörte den Segnungen nur mit halbem Ohr zu. Sie suchte die beste Position, um zwischen zwei Köpfen einen guten Blick auf die Angehörigen zu haben.

Eine Gräfin also. Seit vielen Jahren waren die Adelstitel in Österreich abgeschafft, offiziell jedenfalls. Die Bevölkerung allerdings interessierte das wenig. Immer wieder stolperte man über Grafen oder Barone, denen man die angestammte Ehrerbietung entgegenbrachte, samt Ansprache mit vollem Titel, selbst wenn sie komplett verarmt waren.

Der engste Familienkreis des Grafen bestand offenbar aus einer jungen Frau, einem Mann, der etwas älter aussah als Frau Ehrenstein, und einer alten Dame im Rollstuhl. Sie scharten sich um die Urne, die auf einem Sockel am Kopf des aufgeschütteten Grabes thronte. In der Kapelle war sich Frau Ehrenstein nicht sicher gewesen, ob vielleicht die junge Frau in den modischen Schlaghosen die Witwe wäre. Eine attraktive Frau brachte ihren reichen Mann um die Ecke, um an dessen Vermögen zu kommen … Vielleicht war da auch noch ein junger Liebhaber im Spiel, so wie Anthony Quinn in Das Geheimnis der Dame in Schwarz. Für die gnä’ Frau war das naheliegend.

Doch nun erschien es ihr wahrscheinlicher, dass die alte Frau im Rollstuhl die Witwe war. Sie trug teuren Schmuck, und durch den spitzenversetzten Schleier konnte man ihren eisernen Blick auf die Urne erkennen. Sie hatte etwas Majestätisches. Ab und zu tätschelten ihr der Mann oder die junge Frau die Schulter, doch die Gräfin reagierte nicht darauf. Blaue Venen traten aus ihren knorrigen Händen hervor, während sie ihre kleine Stofftasche umklammerte. Frau Ehrenstein versuchte, in der Miene der Witwe zu lesen. War da Trauer oder Schmerz? Zufriedenheit oder Angst? Irgendetwas, das sie verraten könnte? Wie hatte sie es wohl angestellt? Hatte sie ihn erstochen, erschossen oder erwürgt? Hatte sie es wie einen Raubmord aussehen lassen? Und hatte sie ihn dann eingeäschert, damit ihr keiner auf die Schliche kommen konnte? Doch Frau Ehrenstein konnte keinerlei Regung hinter dem Schleier erkennen.

Umso bewegter war die junge Frau, die neben der Witwe stand. Die Tränen liefen ihr über die Wangen, und sie tupfte ganz vorsichtig ihre feuchte Haut ab, so als wollte sie verhindern, dass ihre Schminke verschmierte. Ihr Haar war schulterlang und durchgestuft, ein fransiger Pony reichte über die Augenbrauen. Die Frisur ähnelte der von Jane Fonda aus dem Film Klute. Sie wirkte ungefähr so alt wie die gnä’ Frau, und jetzt wurde Frau Ehrenstein auch klar, weshalb sie sie für die Witwe gehalten hatte. Was Alter, Modegeschmack und Sinn für Accessoires betraf, hatte sie mit ihr eindeutig mehr Ähnlichkeit als mit der alten Dame im Rollstuhl. Was zum Kuckuck hatte ihre Mutter also damit gemeint, sie und die Witwe könnten einander beistehen, weil sie so viele Gemeinsamkeiten hatten?

Das Hinunterlassen der Urne war wenig spektakulär, und man spürte die Enttäuschung der Zuschauer. Die Zeremonie zog sich noch eine Weile hin, weil alle dem Verstorbenen und seinen Hinterbliebenen die letzte Ehre erwiesen, doch dann konnte Frau Ehrenstein das allgemeine Aufatmen hören, und gedämpfte Gespräche wurden wieder aufgenommen. In losen Gruppen entfernte sich die Menge vom Grab.

Frau Ehrensteins Bluse klebte unangenehm an ihrem Rücken und ihrem Bauch. Es wäre pietätlos gewesen, am offenen Grab ihr Parfum herauszuholen, um sich einzudufteln, doch jetzt holte sie das im Gehen nach.

»Ich bitt dich, Leni, muss das unbedingt jetzt sein? Noch dazu mit so einem vulgären Duft!«

»Mama, das ist Chanel No 5!«

»Sag ich ja. So was tragen nur leichte Mädchen, Leni.«

Frau Ehrenstein unterdrückte das Verlangen, auch ihrer Mutter einen Sprühstoß aus dem Fläschchen zu versetzen, und fragte ihren Vater, was als Nächstes geplant sei.

»No, ich hab mir gedacht, vielleicht magst noch die neuen Ehrengräber anschauen? Die vom Wegrostek, dem Schauspieler, und von einem, wie heißt das … ja, Grafiker, Joseph Binder hat er g’heißen, sind ganz frisch dazugekommen!«

»Ich bitt dich, jetzt versuch sie nicht immer abzulenken! Das können wir ein andermal machen, heut müssen wir uns um ihre Zukunft kümmern!«

»Mama …« Sie seufzte und sah zur Turmuhr der Luegerkirche, die sie gerade wieder passierten. Statt Zahlen standen Buchstaben auf dem Ziffernlatt. Tempus fugit – die Zeit flieht. Nun, momentan kam es ihr nicht so vor.

»Mama, inwieweit soll mir die Bekanntschaft mit einer mutmaßlichen Mörderin gesellschaftlich oder sonst wie helfen?«

»Hach, jetzt verdreh doch nicht immer so die Augen, Leni. Irgendwann werden sie noch stecken bleiben! Also, es ist doch ganz offensichtlich: Es ist vollkommen egal, ob sie eine Mörderin ist, was sie natürlich nicht ist, und hör gefälligst auf, das ständig hinauszuposaunen. Der Punkt ist: Eine Gräfin mit einem derartigen Stammbaum würde sich nie mit einer Kommunistin abgeben.«

»Was du natürlich nicht bist, Leni«, sagte ihr Vater.

»Selbstverständlich ist sie das nicht.«

Danach entstand eine Pause. Es war eindeutig eine Pause und nicht das Ende eines Gesprächs, weil da förmlich greifbar noch eine Frage in der Luft schwebte. Frau Ehrenstein beschloss, so zu tun, als würde sie das gar nicht merken.

4Zwei Rüden vorm Gasthaus

Die Fahrt zum Leichenschmaus war kurz, aber das Auto hatte sich in der prallen Sonne dermaßen aufgeheizt, dass Frau Ehrenstein kaum atmen konnte. Abgesehen davon lag noch die ungestellte Frage in der Luft. »Bist du eventuell eine Kommunistin, Leni?« Selbstverständlich hatte sie ihren Eltern schon vor Wochen versichert, dass dem nicht so war. Doch anscheinend musste sie sich immer und immer wieder verteidigen. Ihr war klar, dass sie durch ihre ausgeprägte Vorliebe für Krimis, Whisky und Abenteuer anders war als die gleichaltrigen Frauen in ihrem Umfeld. Doch das war keine Entschuldigung dafür, dass ihre Eltern den Schmierereien von Otto Prenz mehr Glauben schenkten als ihrer Tochter.

Die fünfminütige Fahrt im Mercedes kam ihr vor wie fünf Stunden, und sie hielt es keine weitere Sekunde ohne Zigarette aus. Vor dem Eingang zum Gasthaus, wo der Leichenschmaus stattfand, wurden ihre Eltern in ein Gespräch verwickelt, und Frau Ehrenstein entschuldigte sich mit den Worten, sie habe etwas im Auto vergessen.

Sie eilte ums Eck der Gaststätte, wo sie hinterm Efeu gut versteckt war, und zündete sich eine Zigarette an.

Den ersten Teil hatte sie hinter sich gebracht, doch jetzt würde die Plauderei folgen. Sie fürchtete, dass die Trauergäste jede Gelegenheit nutzen würden, um auf ihre unfreiwillige Berühmtheit anzuspielen. Und dann würde sie noch der Frau Kommerzialrat und der Witwe vorgestellt werden und müsste sich von ihrer besten Seite zeigen. Das alles konnte sie überstehen, wenn nicht sogar meistern, so wie sie es immer tat. Aber vorher brauchte sie diese paar Minuten mit einer Zigarette.

»Na, das ist eine Überraschung. Mit Ihnen hätt ich nämlich nicht g’rechnet!«

Frau Ehrenstein erstarrte. Sie erkannte die Stimme sofort. Ihr wurde übel und schwindlig. Ein Schwall Beleidigungen und Beschimpfungen kam ihr in den Sinn, doch sie behielt sie für sich. Immerhin war sie eine Dame. Sie ließ die halb gerauchte Zigarette auf den Boden fallen, drückte die Wirbelsäule durch und wandte sich mit betont ausdrucksloser Miene ganz langsam um.

Die langen Haare und Koteletten des Reporters klebten ihm an den Wangen, seine Halbglatze glänzte feucht in der Sonne. Frau Ehrenstein hätte ihm am liebsten sein schleimiges Lächeln aus dem Gesicht geschlagen, aber das hätte geheißen, diese Hyäne berühren zu müssen. Neben ihm stand ein schlaksiger Mann mit einem Fotoapparat um den Hals, den gelangweilten Blick an Frau Ehrenstein vorbei gerichtet.

»Frau Ehrenstein, Frau Ehrenstein. Das is aber eine Freud, Sie wiederzusehen!«

Otto Prenz musterte sie von oben bis unten. Als sie den Reporter des Wiener Telegramm vor einigen Monaten in seinem Büro aufgesucht hatte, war sie nur auf mehr Informationen über den Würger von Hietzing aus gewesen. Dass sie so sein Interesse geweckt und er daraufhin Nachforschungen über sie angestellt hatte, war ihr erst klar geworden, nachdem er seinen reißerischen Artikel veröffentlicht hatte, in dem er behauptete, sie würde in Kommunistenkreisen verkehren. In Wahrheit hatte sie bei ihren Ermittlungen einen Nachmittag in einer Hippiekommune verbracht, aber die Wahrheit interessierte diesen Menschen nicht.

»Die Freude, kann ich Ihnen versichern, beruht nicht auf Gegenseitigkeit, Herr Prenz«, erwiderte sie kühl. Er stand gut zwei Meter von ihr entfernt, dennoch schwebte eine ekelerregende Geruchsmelange aus Leberkäse und Schweiß zu ihr herüber.

»Na gehn’S, Frau Ehrenstein. Sie wer’n mir nämlich nicht immer noch bös wegen meinem Artikel sein? Sie waren also bekannt mit dem unglücklich Verstorbenen? In welcher Beziehung standen Sie zu ihm?«

Frau Ehrenstein hatte sich in den letzten Wochen oft ausgemalt, wie es wohl wäre, Prenz zu begegnen. Sie war nachts wach gelegen und hatte die möglichen Dialoge durchgespielt, hatte sich zurechtgelegt, welche umwerfend intelligenten Sätze sie ihm an den Kopf werfen würde. Und nun stand sie da wie ein Reh im Scheinwerferlicht, und alles, was ihr in den Sinn kam, war:

»Wie meinen?«

Der Reporter räusperte sich und sprach jedes Wort gedehnt langsam aus, wie um ein begriffsstutziges Kind zu belehren.

»Na, das is ein Leichenschmaus hier, falls es Ihnen net aufg’falln is. Sie schau’n nämlich ganz so aus, als waraten Sie grad auf einer Beerdigung g’wesen, stimmt’s oder hab ich recht?«

»Um Himmels willen, haben Sie mich hierher verfolgt? Das ist eine Trauerfeier, und alles, woran Sie denken, ist, sich eine neue hanebüchene Geschichte aus den Fingern zu saugen? Was sind Sie, ein Leichenfledderer?«

»Ich sag Ihnen was, gnädige Frau. Meine Artikel sind gut recherchiert. Ihr Mann und seine Anwälte können mir so vü drohen, wie’s woll’n, das ham scho ganz andere versucht! Ich mach meine Arbeit weiter, da können’S sich auf den Kopf stell’n!«

»Warten’S, mein … Er hat was?«

»Sie und Ihresgleichen«, dabei machte er eine Kopfbewegung zum Gasthaus, »glauben immer, Sie können sich aufführen, wie’s Ihnen g’fallt, und die Konsequenzen tragt a anderer. Oba ich bin derjenige, der Ihnen auf die Finger schaut. Ich bin da, damit’S ja net vergess’n, dass Sie net besser san als wir.«

»Ich halt mich für nichts Besseres«, erklärte Frau Ehrenstein mit fester Stimme. »Aber ehrlich gesagt ist es mir egal, was Sie von mir denken. Hier wird um einen geliebten Menschen getrauert, und Sie haben hier nichts verloren!«

Prenz leckte sich über die wulstigen Lippen und kratzte sich an den langen Koteletten. »Sagen’S bloß, Frau Ehrenstein. Und in welchem Verhältnis standen’S zu dem Verstorbenen? Oder seinen Angehörigen?«

Hinter dem Journalisten konnte Frau Ehrenstein eine Bewegung ausmachen. Die Hände des Fotografen wanderten zu seiner Kamera, die Finger legten sich bereits auf den Auslöser, während er sie mit wachen Augen fixierte.

Instinktiv trat sie einen Schritt zurück und stieß gegen eine Barriere. Eine große, weiche Barriere. Kräftige Hände griffen an ihre Schulter und versuchten sie beiseitezuschieben. Doch Frau Ehrenstein stemmte die Füße in den Boden und versteifte ihren Körper. Ihr war egal, ob hinter ihr ein weiterer Gegner lauerte oder ihr ein Ritter in strahlender Rüstung zu Hilfe kam – sie weigerte sich, von irgendjemandem beiseitegeschoben zu werden.

Sie hörte ein ungeduldiges Grunzen, dann trat ein großer Mann in einem schwarzen Anzug neben sie und baute sich vor dem Journalisten auf. Dessen Augen wurden groß, doch seine Miene spiegelte eher Verzückung als Verschüchterung wider.

»Ich hab Ihnen gesagt, ich lasse Sie von der Polizei abführen, wenn Sie hier auftauchen.«

Die Stimme des Mannes war tief und dunkel. Sie wirkte bedrohlich. Die Tatsache, dass sie bebte, während er sprach, verstärkte diesen Eindruck nur.

»Und ich habe Ihnen g’sagt, dass Sie des net können. Außerdem ham’S g’sagt, ich darf net zum Friedhof kommen, vom Gasthaus hab ich nämlich nix g’hört!«

Die ohnehin hohe Stimme des Journalisten kletterte noch einen Halbton nach oben, er musste den Kopf in den Nacken legen, um in die Augen des Fremden blicken zu können.

»Verschwinden Sie, Prenz. Sonst kann ich für nichts garantieren.«

Jetzt knurrte er förmlich. Es fehlte bloß noch, dass die beiden Männer ihr Fell aufstellten und die Zähne fletschten.

Während die beiden Rüden sich weiter beflegelten, fiel Frau Ehrensteins Blick auf den Fotografen, der betont langsam einen Schritt nach vorn machte und sich neben Prenz stellte. Seine Hände lagen auf der Kamera, sein Fokus hatte sich eindeutig auf den Neuankömmling verschoben.

»Wissen’S, vielleicht hab ich einfach nur a bissl an Durst verspürt und wollt in eine Gaststätte einkehren. Des is nämlich kein Verbrechen. Aber guat, wenn’S mich so dringend loswerden woll’n – geben’S ma ein ausführliches Interview, und ich schleich mich!«

»Sie glauben doch nicht ernsthaft …«

»Fang’ ma an mit Ihrer Bekanntschaft zur werten Frau Ehrenstein hier.«

Der Fremde sah Frau Ehrenstein zum ersten Mal an. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen, offenbar konnte er sie nicht einordnen. Sie war kurz davor, ihm die Hand zu reichen und sich förmlich vorzustellen, doch der Reporter war noch nicht fertig.

»Und enden wir mit Ihrer delikaten Beziehung zur frischgebackenen Witwe.«

Prenz’ unappetitliches Grinsen wurde so breit, dass man einen seiner goldenen Backenzähne hervorblitzen sah. Daraufhin geschahen zwei Dinge gleichzeitig: Der Fremde ballte seine Hand zur Faust, und der schlaksige Mann hob die Kamera vors Gesicht. Ehe Frau Ehrenstein wusste, was sie tat, schlug sie mit ihrer viel zu plumpen Handtasche auf die Schulter des Fotografen.

Er taumelte gegen Prenz, der vor Wut schäumte und fürchterlich fluchte. Der Fotograf untersuchte besorgt seine Kamera, und der große Fremde sah verwirrt von einem zum anderen, als hätte man ihn gerade aus einem Traum geweckt. Frau Ehrenstein wusste eine günstige Gelegenheit zu nutzen. Sie machte auf dem Absatz kehrt, fragte dabei den Mann neben ihr, ob er sie ins Gasthaus begleiten wolle, und stolzierte, ohne zurückzublicken, um die Ecke. Mit zitternden Fingern ordnete sie ihre Perlenkette, wobei sie versuchte, ihren ungleichmäßigen Atem zu beruhigen. Vor der Eingangstür holte sie der Fremde gerade noch rechtzeitig ein, um sie ihr aufzuhalten. Er beugte sich etwas zu ihr herunter und flüsterte mit einem schüchternen Lächeln: »Danke.«

5A blede G’schicht

Der Geruch von Fett, Fisch und Fleisch umhüllte sie, als sie den Vorraum des Gasthauses betraten.

»Es tut mir schrecklich leid!«, sagte der Unbekannte. »Nicht nur mein ungezügeltes Verhalten da draußen, sondern auch, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Ich bin Eduard Klerger.«

»Helene Ehrenstein.«

Sie reichte ihm die Hand, und er deutete einen Handkuss an. Den meisten Menschen wäre das im Jahr 1972 antiquiert erschienen, doch in Frau Ehrensteins Kreisen war diese Form der Begrüßung noch Sitte. Sie schloss daraus, dass er aus gehobenem Milieu stammte und sie auch als dazugehörend erkannte.

»Ich weiß.« Er sagte das so glatt und emotionslos, dass sich eine Vielzahl an Interpretationsmöglichkeiten ergab. »Ich habe gehört, wie Sie diesen … diese Kanaille verscheuchen wollten. So etwas Pietätloses! Aber eigentlich sollte mich sein Verhalten nicht überraschen, nach allem, was er bereits …«

Seine Stimme war lauter geworden, und er unterbrach sich mit einem Kopfschütteln. Jetzt verfluchte sich die Dame dafür, dass sie in den letzten Wochen die Finger von dem Schmierblatt Wiener Telegramm gelassen hatte. Prenz musste auch diesem Klerger in irgendeiner Weise Schaden zugefügt haben.

»Dieser Prenz ist ein armseliger Kretin, wenn Sie mich fragen«, sagte sie. »Aber eigentlich sollte ich mich entschuldigen! Ich hätte nicht handgreiflich werden dürfen.« Zwar bereute Frau Ehrenstein ihr Vorgehen überhaupt nicht, aber ihr war klar, dass es sich nicht schickte.

»Ich bitte Sie, Frau Ehrenstein! Ihr Verhalten war unglaublich …«

»Undamenhaft?«

Für einen Moment sah er sie überrascht an, dann zuckten seine Mundwinkel. »Mutig, wollte ich sagen. Und klug. Sie hätten auch tatenlos danebenstehen können, stattdessen haben Sie sich entschieden, einzugreifen. Diesem … Kerl hätte nichts Besseres passieren können, als ein Foto von mir zu bekommen, wie ich ihn schlage. Damit hätte er eine reißerische Titelstory gehabt, und die Familie müsste einen weiteren Skandal ertragen.«

»Zugegeben, ich hätte es nur zu gern gesehen.« Bei der Vorstellung konnte sie ein Lächeln nicht unterdrücken. Zwar hätte sie es sehr genossen, dem Reporter selber eine aufzulegen statt nur dem Fotografen. Doch der Zwei-Meter-Mann neben ihr wäre in der Lage gewesen, erheblicheren Schaden anzurichten.

»Hach, da bist du ja! Ich hab mich schon gewundert, wo’st bleibst!«

Frau Ehrensteins Mutter trippelte mit einem zwischen Besorgnis und Verärgerung schwankenden Gesichtsausdruck auf sie zu. Sie warf einen Blick auf Eduard und verlangsamte ihren Schritt. Die gnä’ Frau löschte das unpassende Lächeln aus ihrem Gesicht, um ihrer Pflicht nachzugehen und die beiden einander vorzustellen.

»Noch einmal: mein Beileid, Herr Klerger!«

Frau Ehrenstein beeilte sich, ebenfalls zu kondolieren, auch wenn sie noch immer nicht genau wusste, in welchem Verhältnis Eduard zum Verstorbenen stand. Oder zu dessen Witwe. Denn sosehr sie Prenz und seine Schmierereien auch verachtete, neugierig war sie bei Prenz’ Andeutungen schon geworden. Was hatte er mit »delikate Beziehung zur frischgebackenen Witwe« gemeint?

»Es war eine so bewegende Zeremonie! Findest du nicht, Leni? Aber wir wollen Sie gar nicht länger aufhalten. Sie haben heute sicher genug zu tun!« Ihre Mutter sagte dies mit charmantem Lächeln, aber in ihrer Stimme lag eine gewisse Strenge. Es war unüberhörbar, dass sie es nicht billigte, ihre Tochter in ein Gespräch mit einem Fremden vertieft zu sehen.

»Natürlich. Vielen Dank! Wir … ich bin mir sicher, wir sehen uns noch später!« Dann deutete er eine Verbeugung an und verschwand in der Küche.

»Was treibst du denn schon wieder, Leni?«

Die Frage ihrer Mutter klang, als hätte sie Frau Ehrenstein und Eduard Klerger dabei erwischt, wie sie sich nackt auf den Fliesen wälzten. Frau Ehrenstein erwog erst gar nicht, ihr die Wahrheit zu erzählen. Dass draußen der schmierige Reporter lauerte, hätte sie zu sehr aufgeregt. Glücklicherweise schien ihre Mutter gar keine Antwort zu erwarten.

»Hach, jetzt haben sich schon alle zum Essen hingesetzt. Wir müssen warten, bis sie fertig sind!«

Als Frau Ehrenstein mit ihrer Mutter den Gastraum betrat, musste sie blinzeln. Für einen Moment war ihr, als wäre sie vom Wirtshaus im Spessart direkt ins Yellow Submarine der Beatles befördert worden. Dieses Etablissement wirkte auf den ersten Blick wie ein gutbürgerliches Gasthaus, das man in Wien und auf dem Land zuhauf vorfand. Ein Steinbau, mit Efeu bewachsen, im Vorraum Fliesen und helles Holz. Doch sobald man den Speisesaal betrat, fühlte man sich regelrecht geblendet.

Die Wände und die Vorhänge waren in modernen Rot- und Orangetönen gehalten, der Boden war weiß-braun gekachelt, die Stühle waren halbrunde Plastikschalen. Anstelle der üblichen rechteckigen, massiven Holztische gab es hier welche in Ellipsenform, ebenfalls aus Plastik. Frau Ehrenstein frohlockte. Das Interieur hätte genau so in einer der Zeitschriften abgebildet sein können, die Frau Ehrenstein so liebte: Architektur und Wohnen oder Zuhause. So oft hatte sie Oskar angefleht, auch ihr Haus den Siebzigern anzupassen. Oder wenigstens den Sechzigern.

Frau Ehrensteins Mutter schubste sie zu einem Tisch, wo ihr Vater bereits russische Eier aß.