Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

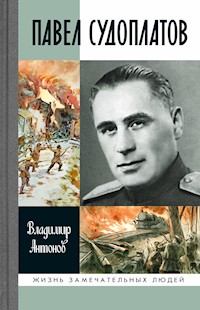

- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Жизнь замечательных людей

- Sprache: Russisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Во второй половине 1930-х годов в Англии советским разведчиком-нелегалом Арнольдом Дейчем была сформирована агентурная группа, впоследствии получившая известность как «Кембриджская пятерка». В нее вошли выпускники привилегированного Кембриджского университета Джон Кернкросс, Гай Бёрджесс, Ким Филби, Дональд Маклин и Энтони Блант. Поступавшая от «пятерки» информация касалась в первую очередь состояния вооруженных сил Германии и отношения к СССР союзников по антигитлеровской коалиции. В течение длительного времени «Кембриджская пятерка» являлась для Москвы наиболее продуктивным источником документальной информации, и не случайно бывший директор ЦРУ Аллен Даллес назвал ее «самой сильной разведывательной группой времен Второй мировой войны».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 306

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Владимир Антонов

КЕМБРИДЖСКАЯ ПЯТЕРКА

МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2023

Информацияот издательства

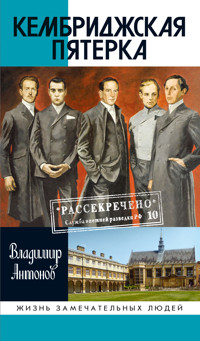

В оформлении переплета использована картина художника Максима Журова «Кембриджская пятерка». Слева направо: Джон Кернкросс, Гай Бёрджесс, Ким Филби, Дональд Маклин, Энтони Блант.

Антонов В. С.

«Кембриджская пятерка» / Владимир Антонов. — М.: Молодая гвардия, 2018. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1688).

ISBN 978-5-235-04751-8

Во второй половине 1930-х годов в Англии советским разведчиком-нелегалом Арнольдом Дейчем была сформирована агентурная группа, впоследствии получившая известность как «Кембриджская пятерка». В нее вошли выпускники привилегированного Кембриджского университета Джон Кернкросс, Гай Бёрджесс, Ким Филби, Дональд Маклин и Энтони Блант. Поступавшая от «пятерки» информация касалась в первую очередь состояния вооруженных сил Германии и отношения к СССР союзников по антигитлеровской коалиции. В течение длительного времени «Кембриджская пятерка» являлась для Москвы наиболее продуктивным источником документальной информации, и не случайно бывший директор ЦРУ Аллен Даллес назвал ее «самой сильной разведывательной группой времен Второй мировой войны».

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

16+

© Антонов В. С., 2018

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2018

ПЯТЬ «ЖЕМЧУЖИН» СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКИ

Эти люди стали одними из самых удачливых тайных вражеских агентов за всю историю США и Великобритании. Им удалось глубоко внедриться в государственные структуры и долгое время добывать сверхсекретную информацию стратегической важности на самых высших эшелонах власти этих двух стран.

Норманн Полмар, Томас Б. Аллен. Энциклопедия шпионажа

В начале 1930-х годов советская внешняя разведка приступила к осуществлению плана приобретения перспективной агентуры среди студентов высших учебных заведений западноевропейских стран в расчете на их внедрение в дальнейшем в интересовавшие Москву правительственные объекты и местные спецслужбы.

Начальник советской внешней разведки того периода Артур Артузов подчеркивал по этому поводу, что даже вербовка агентуры среди шифровальщиков внешнеполитических ведомств иностранных государств хотя и открывает путь к проникновению в их тайны, однако не позволяет оказывать непосредственное влияние на политику этих стран. Этого можно добиться лишь путем внедрения своей перспективной агентуры в руководящие государственные и политические круги.

Одной из первых решить эту задачу удалось нелегальной резидентуре НКВД в Англии, где выдающимся советским разведчиком-нелегалом Арнольдом Дейчем была сформирована агентурная группа, получившая впоследствии широкую известность как «Кембриджская пятерка». В нее вошли выпускники привилегированного Кембриджского университета Ким Филби, Дональд Маклин, Гай Бёрджесс, Энтони Блант и Джон Кернкросс.

Известный английский журналист и историк зарубежных спецслужб Филлип Найтли в одной из своих работ, посвященной жизни и деятельности Кима Филби, писал:

«Сотрудникам основателя органов безопасности СССР Ф. Э. Дзержинского, скончавшегося в 1926 году, не удалось проникнуть в британскую разведывательную службу, хотя эта задача была поставлена в качестве первоочередной сразу после революции, когда британские агенты едва не свергли большевиков.

Представлялось трудным, почти невозможным найти для этого подходящих молодых англичан, которые были бы готовы в течение всей своей жизни служить интересам Советского Союза, выполнять функции “агентов на местах”, куда бы ни забросила их судьба. Такие люди должны были обладать редкими качествами: политическими взглядами, которые отвергались их средой, готовностью нанести ущерб своей стране и своему классу.

Бесполезно вербовать представителей рабочего класса, потому что вряд ли они когда-либо получили бы доступ к заслуживающим внимания секретам. Кроме того, агенты должны обладать природными талантами вести двойной образ жизни, вводить в заблуждение не только своих коллег, но и свою семью и друзей.

В начале 1930-х годов в Москве понимали, что в Великобритании создалась более чем благоприятная обстановка. Первый шаг к решению этой задачи, очевидно, должен был заключаться в том, чтобы выявлять в британских университетах симпатизирующих СССР людей, которые, в свою очередь, выполняли бы роль наводчиков, то есть искали кандидатов на вербовку».

В агентурную группу, получившую значительно позже устойчивое наименование «Кембриджская пятерка», были объединены, если можно так сказать, люди по общим интересам. Но каждый из ее членов, как правило, не был постоянно связан с остальными, а поддерживал контакт или со своим куратором, или с Блантом, или с Бёрджессом. И это делало конспирацию группы более устойчивой, а ее деятельность благодаря этому трудно было разоблачить.

Кроме того, никто из членов агентурной группы не знал подлинных имен советских разведчиков, поддерживавших с ними связь: для них они были Джордж, Отто, Билл, Генри, Пьер, Макс. Они даже не знали, постоянно ли живут их советские контакты в Англии или приезжают для встреч из-за границы. Иногда и сами кембриджцы для встреч выезжали за пределы Англии. Таковы были строжайшие правила конспирации.

В одном из писем в Центр Дейч писал о своих помощниках: «Все они пришли к нам по окончании университетов в Оксфорде и Кембридже. Они разделяли коммунистические убеждения. Это произошло под влиянием широкого революционного движения, которое за последние годы захватило некоторые слои английской интеллигенции и в особенности две крепости английской интеллектуальной жизни — Кембридж и Оксфорд.

Восемьдесят процентов высших государственных постов заполняется в Англии выходцами из Кембриджского и Оксфордского университетов, поскольку обучение в этих высших школах связано с расходами, доступными только богатым людям. Отдельные бедные студенты — исключение. Диплом такого университета открывает двери в высшие сферы государственной и политической жизни страны».

В истории спецслужб не существовало аналога, подобного «Кембриджской пятерке». Все привлеченные Дейчем к сотрудничеству с советской разведкой члены «пятерки» успешно работали на Москву в течение длительного времени. Ее деятельность считают высшим достижением не только советской, но и мировой разведывательной практики.

В полную силу разведчики проявили себя уже к началу Великой Отечественной войны. Занимая в силу своего происхождения и неординарных личных способностей заметное положение в британском истеблишменте и на протяжении многих лет вращаясь в самых высоких руководящих сферах Англии, члены «Кембриджской пятерки» направляли в Москву исключительно важную военно-политическую информацию.

Так, Ким Филби стал наиболее известным разведчиком в истории противоборства разведывательных служб Востока и Запада. За девять лет он прошел все служебные ступени в разведке Великобритании (СИС), став руководителем отдела, работавшего против Советского Союза. В 1949 году Филби был назначен на должность офицера связи СИС с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и Федеральным бюро расследований (ФБР) США, внедрившись, таким образом, в самый центр подрывной деятельности западных разведок против Советского Союза. Он даже рассматривался в качестве возможного кандидата на должность начальника британской разведки.

Энтони Блант всю Вторую мировую войну работал в контрразведке Великобритании, а затем являлся советником королевы Елизаветы II.

Джон Кернкросс служил в британской дешифровальной службе, затем координировал деятельность английской разведки в Югославии.

Дональд Маклин руководил отделом США в Министерстве иностранных дел Великобритании. Высокий пост в английском дипломатическом ведомстве занимал и Гай Бёрджесс.

Поступавшая от «пятерки» информация касалась в первую очередь состояния вооруженных сил Германии и отношения к СССР союзников по антигитлеровской коалиции. В частности, с помощью данных, полученных от «пятерки», советская внешняя разведка выявила попытки немцев вести сепаратные переговоры о мире с союзниками СССР (1942 год — Анкара, 1943-й — Стокгольм и Ватикан и, наконец, 1944–1945 годы — Швейцария). В московский Центр были переданы ценнейшие сведения о планах операции фашистских войск в районе Курска и намерениях гитлеровцев применить на Восточном фронте новые виды боевой техники; телеграфная переписка МИДа Англии со своими загранпредставительствами; протоколы заседаний кабинета министров, комитета обороны и комитета начальников штабов. Особую ценность представили сведения о позиции западных стран по вопросам послевоенного урегулирования, а также доклад «Уранового комитета», подготовленный для У. Черчилля. В этом документе говорилось о начале работ по созданию в Великобритании и США атомной бомбы, ее конструкции и переносе на территорию США центра исследований и производства нового смертоносного оружия.

О результатах работы советской разведки с членами «кембриджской группы» в аналитической справке СВР говорится: «Информация, передававшаяся “Кембриджской пятеркой” в период Великой Отечественной войны, для Советского Союза была бесценной. Всего за эти годы советская внешняя разведка получила в Англии (без учета материалов научно-технической разведки) 19 709 секретных и совершенно секретных разведывательных материалов, из них 90 % составляли документы. 7136 информационных материалов освещали положение в Германии, США и других странах».

Безусловно, в годы войны «Кембриджская пятерка» являлась для Лубянки самым продуктивным источником документальной информации. Она обеспечивала советское правительство стратегической информацией не только по Англии, но и по США и Германии. И не случайно бывший директор ЦРУ Аллен Даллес назвал ее «самой сильной разведывательной группой времен Второй мировой войны». Его слова были недалеки от истины, если учесть количество материалов, переданных в московский Центр.

Учитывая неоценимую помощь, оказанную советской разведке этой группой источников, особенно в период 1943–1945 годов, руководством нашей страны в 1945 году было принято решение установить каждому из них пожизненную пенсию. Однако все члены «Кембриджской пятерки» от этого отказались: они были завербованы на идеологической основе, работали на советскую разведку бескорыстно, отказываясь от материального вознаграждения и рассматривая свою работу как личный вклад в борьбу против нацизма.

Российский историк Михаил Богданов в одной из своих работ подчеркивал: «Пятерка англичан — выпускников Кембриджского университета — навсегда останется в истории как самая эффективная и результативная агентурная группа, когда-либо работавшая на советскую разведку. Так, с середины 1930-х и до начала 1960-х годов прошлого века Ким Филби, Дональд Маклин, Гай Бёрджесс, Энтони Блант и Джон Кернкросс оказали Советскому Союзу такое гигантское содействие в противостоянии с врагами и недругами, что его трудно до конца осмыслить до сих пор».

Российскому историку вторит американская пресса. В 1968 году газета «Чикаго дейли ньюс» писала о Маклине и Бёрджессе (а это можно с полным правом сказать и о всей «Кембриджской пятерке»): «Они дали русским такое преимущество в области разведки в годы “холодной войны”, результаты и эффективность которых просто неисчислимы».

Безусловно, Ким Филби и его коллеги были людьми, имевшими большие заслуги перед своей страной — Великобританией. Но еще большие заслуги у них были перед Советским государством, которому они отдали свой талант, став советскими разведчиками в самые трудные для нашей родины годы.

Глава первая

ЧЕЛОВЕК, СОТВОРИВШИЙ ЛЕГЕНДУ

Окончив два университета, зная в совершенстве многие языки и обладая склонностями исследователя, А. Дейч привнес в разведывательную работу новые идеи.

Очерки истории российской внешней разведки

Кто вы, доктор Дейч?

Более полувека секретные архивы КГБ хранили тайну замечательного советского разведчика-нелегала Арнольда Дейча — человека, имеющего неоценимые заслуги перед нашим Отечеством, гордости советской внешней разведки. Товарищи по работе звали его Стефаном Лангом. Имя «Стефан» было и оперативным псевдонимом разведчика, которым он подписывал свои донесения в Центр.

Впервые о Дейче было упомянуто лишь в 1990 году на страницах журнала «Курьер советской разведки» в связи с рассказом о деятельности созданной им группы наиболее ценных источников, получившей название «Кембриджской пятерки», члены которой в 1940—1950-е годы работали в самых секретных ведомствах Великобритании.

Арнольд Дейч родился 21 мая 1904 года в Вене в семье мелкого коммерсанта, бывшего сельского учителя из Словакии. С 1910 года учился в начальной школе, затем — в гимназии. Осенью 1923 года поступил на философский факультет Венского университета, в 1928 году окончил его с дипломом доктора философии. Одновременно увлекался естественными науками, особенно физикой, химией, а также психологией.

С юношеских лет Дейч принимал участие в революционном молодежном движении. В 1920 году стал членом Союза социалистических студентов, в 1924 году вступил в Коммунистическую партию Австрии (КПА).

В конце 1920-х годов в Австрии, как и в ряде других европейских стран, начал стремительно набирать силу фашизм. Дейч являлся бескомпромиссным противником этой идеологии и был готов бороться с ней всеми силами. С 1928 года он начал работать в подпольной организации Коминтерна. Выполняя поручения руководства, выезжал в качестве курьера и связника в Румынию, Грецию, Сирию, Палестину, Германию, Чехословакию. Пароли, явки, условности, обнаружение слежки и уход от нее — Дейч прошел всю эту школу, и она немало ему дала для будущей профессии разведчика-нелегала.

В январе 1932 года Дейч вместе с женой Жозефиной приехал в Москву, перевелся из КПА в компартию нашей страны, а спустя несколько месяцев по рекомендации Коминтерна начал работать в Иностранном отделе (ИНО — внешняя разведка) НКВД. Помимо родного немецкого и «рабочего» русского Дейч свободно владел английским, французским и итальянским языками, мог объясняться на испанском и голландском.

В те годы в ИНО работало лишь около 150 человек, половина из которых действовала за границей. Разведка не располагала необходимой базой и временем для тщательной подготовки сотрудников. Поэтому люди с опытом и знаниями Дейча представляли для разведки значительный интерес. В Иностранном отделе Дейч прошел ускоренный курс подготовки разведчика-нелегала, а его жена Жозефина освоила работу радистки.

В начале января 1933 года супругов направили на нелегальную работу во Францию. Дейч, теперь уже «Стефан», стал помощником, а через некоторое время — заместителем резидента советской нелегальной разведки в этой стране. С позиций Франции он успешно выполнял специальные задания Центра в Бельгии, Австрии, Голландии и Германии. Однако основная работа ждала «Стефана» впереди.

Для советской разведки того времени большой интерес представляла Великобритания, которая в 1929 году восстановила дипломатические отношения с Советским Союзом. В то же время британские спецслужбы установили в отношении официальных советских представителей жесткий контрразведывательный режим. За сотрудниками советских учреждений в Лондоне велась интенсивная слежка, их телефоны прослушивались, контролировалась почтовая корреспонденция. Поэтому Москва приняла решение об активизации разведывательной работы в Великобритании с нелегальных позиций.

«Стефан» получает задание обосноваться в Лондоне. В феврале 1934 года он переводится туда на нелегальную работу и для прикрытия становится студентом Лондонского университета, где совершенствует знания в области психологии.

Курс — работа на перспективу

Учеба в университете дала возможность завести широкие связи в среде студенческой молодежи. Будучи одаренным от природы, эрудированным человеком, натурой притягательной, тонко чувствующей сущность и внутренний мир людей, «Стефан» пользовался этим даром так, как ему подсказывали его наблюдения и интуиция. В Лондоне у него в полной мере проявилась такая важная черта профессионального разведчика, как умение отбирать нужных людей и терпеливо готовить их для работы на разведку. Он сосредоточил свои разведывательные интересы преимущественно на Кембриджском и Оксфордском университетах. Его как разведчика в первую очередь интересовали студенты, которые в перспективе могли стать надежными помощниками в разведывательной работе.

«Стефан» был первым советским разведчиком, который сделал твердую ставку на приобретение перспективной агентуры, которая впоследствии сможет влиять на внешнюю политику страны. Его неоценимая заслуга состоит в том, что он сумел создать и воспитать знаменитую «Кембриджскую пятерку» разведчиков, для которой стал «крестным отцом».

В середине 1970-х годов Ким Филби рассказывал по поводу использования перспективной агентуры и о работе «Стефана» в данном направлении: «На момент вербовки у меня не было доступа ни к какой секретной информации, да и вообще ни к какой информации, кроме радио и газет. У меня не было работы. Я даже не знал, куда мне удастся устроиться, считал только, что мои надежды скорее всего могут быть связаны с журналистикой. И тем не менее меня завербовали. Единственное, что было известно обо мне сотруднику нелегальной разведки, это мое желание работать на дело коммунизма (даже в нелегальных условиях, если потребуется), да еще то, что я происходил из безукоризненной буржуазной семьи, получил буржуазное воспитание и образование. По сути, он вытянул из пачки чистый лист бумаги в надежде на то, что в один прекрасный день сам или кто-то другой сможет написать на нем что-нибудь полезное».

Все привлеченные «Стефаном» к сотрудничеству с советской разведкой члены «Кембриджской пятерки» успешно работали на Москву, сумели проникнуть в святая святых английской власти — в ее разведку и контрразведку, в армию, в Министерство иностранных дел и даже в окружение короля Георга VI и королевы Елизаветы II.

Работая в Лондоне, «Стефан» приобрел для советской разведки более двадцати источников информации, которые долгие годы помогали нашей стране. Все известные сейчас воспитанники «Стефана» — выходцы из Кембриджского университета. Однако среди завербованных им агентов были и студенты Оксфордского университета, не менее талантливые и преданные советской разведке, чем кембриджцы. Никто из них, в отличие от «Кембриджской пятерки», так никогда и не был разоблачен.

«“Оксфордские кроты” Сталина, должно быть, прорыли такие же ходы в британское правительство, как и кембриджские, — писал английский историк и исследователь деятельности спецслужб Джон Костелло. — Большинство из них унесли в могилу тайну своей подпольной работы на Москву. Но можно только представить, до каких служебных высот они доросли и к каким тайнам английских секретных ведомств имели доступ!»

Однако разведывательную славу «Стефану» принесла именно «Кембриджская пятерка». О том, как работал разведчик-нелегал со своими источниками, Ким Филби впоследствии вспоминал:

«Это был трезвомыслящий и широко образованный марксист-ленинец. Он свободно рассуждал на философские, политические и экономические темы и всегда был способен помочь разобраться в наиболее трудных концепциях нашего учения. Он был отлично информирован в вопросах современной политики: читал множество газет и журналов на английском, французском и немецком языках. Мы вели долгие дискуссии по актуальным проблемам Европы, Америки и Дальнего Востока.

При этом он отличался редкой человечностью. Никогда не забывал, что у любого человека, как бы ни был он предан делу, может возникнуть потребность обсудить личные трудности, личные проблемы. Он неизменно был внимательным слушателем и, если в этом возникала необходимость, давал советы. Обсудив профессиональные вопросы, мы зачастую начинали болтать о всяких пустяках. Ему было присуще чувство юмора. И часто мы хохотали до упаду…

Он, безусловно, понимал, что потребуется время, возможно годы, прежде чем можно будет рассчитывать на получение от меня стоящей разведывательной информации. Поэтому наряду с изучением перспектив трудоустройства и возможностей закрепиться в том или ином месте он сосредоточил внимание на моей специальной подготовке. Он провел скрупулезную работу, основанную на продуманном сочетании теории и примеров из практики, частично из собственного опыта.

Должен признаться, что порою многое казалось мне нудным повторением. Однажды я заявил:

— Этот вопрос мы отрабатывали десять раз. Нужно ли повторять все снова и снова?

— Что?! — воскликнул он. — Только десять раз! Вам придется выслушать это сто раз, прежде чем мы покончим с этим вопросом.

Я глубоко благодарен ему за такую настойчивость. Когда я стал работать по-настоящему в нацистской Германии и в фашистской Испании, я был буквально переполнен идеями безопасности и конспирации. В значительной мере именно потому мне и удалось выжить».

Решение оперативных задач

Помимо работы с перспективными источниками «Стефан» успешно решал и другие оперативные задачи. Так, в конце 1934 года им совместно с другим выдающимся советским разведчиком-нелегалом Дмитрием Быстролётовым был привлечен к сотрудничеству шифровальщик Управления связи британского МИДа, в результате советская разведка получила доступ к секретам британской дипломатии.

Об отношении руководства нелегальной резидентуры к «Стефану» наглядно свидетельствует следующий пример. Когда встал вопрос о переводе «Стефана» по соображениям безопасности на короткое время в другую страну, резидент, не желая терять ценного сотрудника, написал в Центр:

«1. Вы должны быть в своем решении относительно “Стефана” чрезвычайно осторожны: он имеет настоящую книжку (имеется в виду паспорт. — В. А.), и его происхождение ничего общего с нашей страной не имеет.

2. Он здесь прекрасно легализовался.

3. Он передвигается за границей лучше, чем я и мой заместитель, и вызывает меньше подозрений в обществе, чем мы все. Кроме оперативной работы, которую выполняет, он еще блестяще разбирается в технических вопросах. Учтите и такую “мелочь”, как написание писем на родном для него немецком языке, чего никто, кроме него, сделать не может».

В сентябре 1937 года Арнольд Дейч был вынужден выехать из Лондона и временно прекратить работу со своими помощниками и источниками. Срок действия разрешения на его пребывание в стране истек. Предполагалось, что Дейч выедет за границу и там займется оформлением деловой визы для новой поездки в Англию. Однако от этого плана пришлось отказаться. Контрразведка заинтересовалась личностью Дейча, и по соображениям безопасности он был отозван в Москву.

Деятельность Дейча была высоко оценена руководством Центра. За достигнутые результаты он был представлен к награждению личным боевым оружием. В представлении, в частности, говорилось: «За период нелегальной работы за границей “Стефан” проявил себя на различных участках подполья как исключительно боевой и преданный работник… Товарищи, работавшие вместе с ним, отмечают его особые заслуги в организации нелегальной резидентуры, приобретении источников и работы с ними, исключительную инициативность по организации техники».

В другой характеристике указывалось: «Во время работы в Англии “Стефан” зарекомендовал себя как особо ценный работник лондонской резидентуры. Им лично приобретено более 20 источников, в том числе известная “пятерка”. Большинство из них поставляли особо ценные материалы…»

Дейч был не только активным разведчиком, но и талантливым изобретателем. Будучи в Лондоне, он запатентовал шесть изобретений, включая тренажер для обучения пилотов. Ему также принадлежало авторство ряда оперативных устройств и приспособлений, рецептов симпатических чернил.

В 1938 году Дейч, его жена и родившаяся в Лондоне дочь становятся советскими гражданами.

Однако период жизни в Москве разведчика оказался, пожалуй, наиболее тяжелым, так как совпал с «чистками», начавшимися в НКВД и разведке. Долгое время Дейча не привлекали ни к какой работе: видимо, и некому было это сделать, так как его руководители один за другим либо расстреливались, либо оказывались в лагерях.

19 декабря 1938 года помощник начальника отделения Сенькин представил рапорт на имя начальника разведки Владимира Деканозова (расстрелян в 1953 году по делу Берии) о выплате преподавателю русского языка 165 рублей за занятия со «Стефаном». Последовала резолюция: «Тов. Сенькин! Не занимайтесь чепухой. “Стефана” надо хорошо проверить, а не учить языкам. Деканозов».

К счастью, репрессии обошли стороной Дейча и его семью. Наконец, после одиннадцати месяцев вынужденного бездействия Дейч становится научным сотрудником Института мирового хозяйства и мировой экономики АН СССР, где с его знаниями и опытом действительно мог принести, и принес, немало пользы.

Сразу же после нападения гитлеровской Германии на СССР руководство разведки принимает решение направить Дейча на нелегальную работу в Латинскую Америку. Постоянным местом резидентуры была определена Аргентина, поддерживавшая в те годы политические и экономические отношения с фашистской Германией.

В ноябре 1941 года нелегальная группа была готова к отъезду. Предполагалось направить разведчиков через Иран, Индию, страны Юго-Восточной Азии. Уже были пройдены Персидский залив, Тегеран, Карачи. Однако в связи с началом войны между Японией и США дальнейший путь стал опасен, и группа застряла в Бомбее. Через восемь месяцев мытарств по морям и странам разведчики вновь оказались в Тегеране. В июне 1942 года Дейч направляет на имя начальника разведки Павла Михайловича Фитина письмо, в котором, в частности, пишет:

«Уважаемый товарищ Фитин!

Обращаюсь к Вам как к начальнику и товарищу. Вот уже 8 месяцев я со своими товарищами нахожусь в пути, но от цели мы так же далеки, как и в самом начале. Нам не везет. Однако прошло уже 8 ценных месяцев, в течение которых каждый советский гражданин отдал все свои силы на боевом или трудовом фронте. Если не считать 3-х месяцев, проведенных на пароходе и в Индии, где я все же что-нибудь да сделал для нашего общего дела, я ничего полезного для войны не сумел осуществить. А сейчас больше, чем когда-либо, время ценно. Мне стыдно моего “трудового рекорда” во время Отечественной войны. Тот факт, что я лично в этом не виноват, меня не успокаивает.

Сейчас нам предстоит вновь неопределенность, выжидание. Этого я больше не могу совместить со своей совестью. Условия в странах нашего назначения с момента нашего отъезда из Москвы изменились. Поставленные тогда перед нами задания, насколько я понимаю, сейчас частично нереальны. Даже в самом лучшем случае нам потребуется 3–4 месяца, чтобы добраться до места. К тому времени война кончится или будет близка к концу.

Цель этого письма — изложить свои соображения и просить Вас как начальника и товарища помочь мне сейчас перейти на полезную работу и нагнать потерянное время.

Прошу извинить за беспокойство, но я лишен возможности лично переговорить с Вами, а особые условия, в которых мы находимся, не дают мне другой возможности.

Разрешите мне вернуться в СССР и пойти на фронт для выполнения непосредственной для войны работы. Вы помните, что я уже был мобилизован от Политуправления РККА, откуда Вы меня сняли. Я могу работать для вас, но очень прошу — не в тылу. Наконец, когда Красная Армия перейдет немецкую границу, — в Германию или Австрию — для меня найдется достаточно работы.

Если я нужен, пошлите меня на подпольную работу, куда хотите, чтобы у меня было сознание, что я делаю что-нибудь непосредственно для войны, для победы против фашистов…

Сейчас идет война, я коммунист и понимаю, что существует дисциплина. Поэтому я выполню все Ваши указания беспрекословно. Но итог последних 8 месяцев и перспектива затяжной бездеятельности вынуждают меня обратиться к Вам лично и просить Вашего быстрого решения.

С лучшим приветом,

Стефан».

Письму был дан ход. Уже через несколько дней в Тегеран ушла шифровка о немедленном отзыве «Стефана» и его группы. Группа возвратилась в Москву. Был разработан новый вариант маршрута ее переброски в Латинскую Америку, на этот раз Северным морским путем, а затем — через Исландию и США. В начале ноября 1942 года разведчики отбыли к новому месту работы.

Валентин Пикуль в своем романе «Реквием каравану PQ-17» рассказал об одной из трагедий Второй мировой войны — гибели союзного каравана в полярных широтах летом 1942 года. Из всего каравана уцелел лишь транспорт «Донбасс», который сумел доставить в Архангельск ценный груз. После этой трагедии британское адмиралтейство решило временно прекратить движение союзных конвоев. Однако крайняя необходимость в поставках по ленд-лизу вынудила советскую сторону организовать весьма рискованное самостоятельное плавание транспортов без охранения.

В такое самостоятельное плавание и вышел 4 ноября из становища Белужья Губа, что на Новой Земле, танкер «Донбасс», имея на борту 49 человек команды. В их числе была и группа «Стефана».

7 ноября 1942 года «Донбасс», на котором плыли разведчики, подвергся атаке немецкого крейсера и был потоплен. Почти вся команда и пассажиры судна, в том числе и выдающийся разведчик-нелегал Арнольд Дейч, погибли.

Глава вторая

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ КИМА ФИЛБИ

Я никого не предавал. У меня всегда были одни и те же взгляды, всегда «один Бог». Я всегда был разведчиком, внедренным в другую спецслужбу. И если другая сторона была настолько простодушна, что верила мне, это ее заботы.

Ким Филби

Что бы вы ни подумали о Филби как о человеке, трудно не согласиться со следующими соображениями: как разведчик Филби — это настоящий феномен.

Филлип Найтли

Предтечи. Семья

Гарольд (Ким) Филби родился 1 января 1912 года в Амбале (провинция Пенджаб) в семье высокопоставленного чиновника британской колониальной администрации при правительстве раджи, а позже — широко известного востоковеда Гарри Сент-Джона Бриджера Филби. Имя Ким ему дал отец в честь одного из героев произведений Редьярда Киплинга, оно осталось с ним на всю жизнь.

Сам Ким считал, что является продолжателем старинного рода, предки которого вышли из Дании. Правда, первоначально их фамилия (Philby) начиналась с буквы «F», а со временем была заменена на «Ph». К тому же в графстве Норфолк, которое входит в состав региона Восточная Англия, с незапамятных времен существует небольшое поселение Филби Брод, где активно действует общество «Филби Сосайэти». А в графстве Эссекс, что на юго-востоке Англии, фамилия Филби в современном написании прослеживается вплоть до XVIII столетия.

Дед мальчика по отцу Монти Филби, владевший в конце XIX века кофейной плантацией на Цейлоне (Шри-Ланка), в 1883 году женился на Квини Дункан. Квини, или Мэй, как ее все называли, происходила из известной в Англии семьи потомственных военных: не менее 140 ее родственников принимали участие в Первой мировой войне.

Военные традиции продолжались в семье и дальше, одним из ее представителей являлся знаменитый британский полководец фельдмаршал Монтгомери, возглавивший в годы Второй мировой войны британский экспедиционный корпус в Европе.

У Мэй и Монти Филби было четыре сына: Ральф, Гарри, Гарольд и Деннис. В соответствии с английской семейной традицией, которая прослеживается во многих поколениях, мальчики сразу же получили прозвища: Том, Джек, Тим и Пэдди.

Таким образом, Джек, он же Гарри Сент-Джон Бриджер Филби, являлся отцом Кима, полное имя которого звучало довольно торжественно — Гарольд Адриан Рассел Филби.

Сент-Джон прибыл на работу в индийскую гражданскую службу в ноябре 1908 года после успешного окончания колледжа Тринити, где изучал современные языки, в том числе восточные, и специальной годичной подготовки по вопросам права и истории Индии.

Рассказывая об отце Кима Филби, английский журналист Филлип Найтли отмечал: «Он был одним из тех англичан, которого всю жизнь влек к себе Восток и который быстро устанавливал близкие отношения с любым местным человеком. У него были настолько хорошие отношения с индийцами, что один из начальников Сент-Джона по работе в индийской гражданской службе сделал такую запись в его личном деле: “Слишком много общается с местным населением”».

Дора Джонстон, мать Кима, была дочерью старшего инженера железнодорожной службы индийской провинции Пенджаб, ее мать (бабушка Кима) по линии своего отца имела глубокие шотландские корни, и девичья фамилия ее была О’Коннор. Сент-Джон женился на Доре в 1910 году, не проработав в Индии и двух лет. Данное обстоятельство создало для него ряд проблем, так как руководство британской колониальной администрации не поощряло женитьбу своих молодых служащих, пока они не проработают в стране не менее трех лет, а лучше — пять лет. Сент-Джон попал в определенную немилость у своего начальства из-за игнорирования рекомендаций, касающихся создания семьи. В результате для него некоторое время действовали ограничения по прибавкам к зарплате и повышению в должности. От нужды молодую семью в этот период спасали лишь выплаты за успешно сдаваемые Филби экзамены по местным языкам. Эти вознаграждения отменить было нельзя, так как они были призваны стимулировать сотрудников к изучению индийских наречий.

Вскоре молодая семья перебралась из Бомбея в уютный городок Амбала, где у нее родился первенец — Ким. В дальнейшем у Сент-Джона и Доры родились еще трое детей — все девочки.

Ким рос довольно шустрым ребенком. Родители, занятые своими делами, часто оставляли сына на попечении няни, как правило, женщины из местных жителей. Позже сам Ким рассказывал: «Я проводил со слугами и местными жителями больше времени, чем со своими родителями, и вскоре уже болтал с ними на пенджаби». Когда Киму исполнилось три года, семья переехала в Калькутту, где отец занял должность секретаря экзаменационной комиссии по бенгальскому языку.

Вскоре после начала Первой мировой войны Сент-Джон получил известие о гибели во Франции своего младшего брата Пэдди. Он начал забрасывать руководство просьбами о зачислении на военную службу. В ноябре 1915 года Сент-Джон был включен в состав английского экспедиционного корпуса, сражавшегося в Месопотамии1 с турками.

Филби-старший выполнял обязанности гражданского администратора на оккупированных территориях. Одновременно, по некоторым сведениям, он активно занимался разведкой: под видом нищего араба обследовал транспортные магистрали в пригородах Багдада.

Однако на военной службе Сент-Джон находился недолго. Вскоре ему предложили место в составе политической миссии при короле Ибн-Сауде — лидере Саудовской Аравии.

Согласившись на это предложение, Сент-Джон радикально изменил всю свою дальнейшую жизнь. Между английским администратором и бедуинским монархом завязалась прочная дружба. Сент-Джону нравились аскетизм и строгая мораль арабов, их социальная система.

Упоминавшийся уже Филлип Найтли по этому поводу писал: «Сент-Джон принял мусульманское вероисповедание и взял саудовскую девушку из числа рабынь в качестве второй жены. Он жил в Мекке, одевался в арабскую одежду, хорошо себя чувствовал во время кочевок с любым из местных племен, ел мясо верблюда и держал у себя абиссинских бабуинов. Он говорил на нескольких языках: французском, немецком, персидском, арабском, пушту и пенджаби. Но он никогда не переставал быть англичанином».

Поскольку Сент-Джон долго без семьи находился в Саудовской Аравии, его жена Дора и сын Ким жили в это время с бабушкой Мэй в городке Кэмберли, что в графстве Суррей на юго-востоке Англии. Однако Дора часто уезжала к мужу, и воспитанием Кима занималась бабушка, которая привила внуку большую любовь и уважение к отцу.

В январе 1919 года Сент-Джон приехал в Лондон в очередной отпуск, снял дом на Санкт-Петербург-плейс в Бейсуотере — элитном районе западной части города, и собрал вместе всю свою семью. К тому времени он уже являлся одним из наиболее известных в стране арабистом, за свои научные труды был удостоен ряда наград. Кроме того, Сент-Джон был человеком энциклопедических знаний, мог говорить об истории и классической литературе, политике и экономике, исламе, финансах и праве, современной литературе Франции и Германии. Он исследовал районы Аравийского полуострова и с такой точностью нанес их на карты, что они используются до сих пор при ведении геологической разведки.

Сент-Джон начал активно заниматься подготовкой сына к поступлению в Вестминстерскую королевскую школу, которую сам он когда-то блестяще окончил. В частности, Ким приступил к усиленному изучению немецкого языка с преподавателем, увлекся спортом (крикет, футбол, регби), который был популярен в школе.

Летом 1923 года Ким с отцом объехал весь Средний Восток, посетив Дамаск, Баальбек, Сидон, Тир, Назарет, Хайфу, Акру и Иерусалим.

Летом следующего года Сент-Джон официально ушел с индийской гражданской службы на пенсию. Он решил окончательно обосноваться в Лондоне и купил особняк на Аколь-роуд в Вест-Хемпштедте, который был достаточно просторным не только для его собственной семьи, но в дальнейшем и для семей его сына и дочерей.

18 сентября 1924 года Ким, которому не было еще и тринадцати лет, одетый в мантию с белым галстуком, вошел в группу королевских стипендиатов, составлявших элиту Вестминстера.

История Вестминстерской школы берет начало в 1179 году, когда монахи-бенедиктинцы2 из Вестминстерского аббатства создали небольшую благотворительную школу для мальчиков. После роспуска монастырей в 1540 году она была взята под покровительство правящей династии и в 1560 году королевским указом Елизаветы I основана вновь.

С XVII века школа становится одной из самых известных в Англии, из ее стен вышли многие знаменитые философы и политические деятели.

Одним из главных достоинств Вестминстерской школы является ее уникальное расположение. В то время как другие старинные школы в XIX столетии перебрались в пригороды, администрация Вестминстера приняла сознательное решение оставить кампус в том же месте, где в XII веке появились первые ученики. Школьный городок уютно разместился между зданиями британского парламента и Вестминстерского аббатства. Близость к парламенту, бой Биг-Бена, затейливые тени Вестминстерского аббатства создавали для этого заведения особое место в британском истеблишменте. А знаменитые и престижные колледжи Тринити Кембриджского университета и Крайст-черч Оксфордского университета традиционно привлекали стипендиями лучших выпускников Вестминстерской школы.

В Вестминстерской школе Ким Филби провел свои юношеские годы. Упорно следуя по стопам отца, в 17 лет он стал первым из трех лучших учеников, отобранных для поступления в колледж Тринити по королевской стипендии.

Лето 1929 года юноша провел в Испании, где, в частности, научился управлять мотоциклом. Его биограф Филлип Найтли подчеркивал: «Он ездил лихо, разгоняя машину до 80 миль в час, что, казалось, шло вразрез с его характером». Здесь стоит отметить, что благодаря этому путешествию Ким навсегда полюбил Испанию, а она в дальнейшем сыграла определенную роль в его успешной карьере разведчика.

В октябре 1929 года, облачившись в традиционные фланелевые брюки и твидовый пиджак, Ким Филби прибыл в Кембридж, чтобы изучать историю в престижном Тринити-колледже, поставлявшем кадры для высших правительственных постов Великобритании.

Студент Кембриджа

«Кембриджский университет, учиться в который Ким Филби поступил осенью 1929 года, — писал в конце 1980-х годов Филлип Найтли, — был привилегированным бастионом правящего класса Великобритании. Он расположен в очень красивом месте, где росли, учились и развлекались многие будущие лидеры страны. Кембридж славился спортивными соревнованиями и вечеринками, интересными за полночь беседами и чаем с клубникой. Принявший в свои стены Кима Филби, Гая Бёрджесса и Энтони Бланта, Тринити относился к числу самых больших и богатых колледжей, возможно и самых консервативных».

Филби поселился в комнате на Джизес Лейн, 8, и принялся за учебу. Большую часть времени он проводил в библиотеке колледжа, почти ни с кем не общаясь и отказываясь от вступления в какие-либо клубы. Однако постепенно его взгляды начали меняться. Объяснялось это в первую очередь неожиданно быстрыми изменениями общей атмосферы в самом Кембриджском университете. Из равнодушного к внешнему миру и чопорного учебного заведения университет в начальный период учебы в нем Филби стал превращаться в место острых политических дискуссий и споров. Ким примкнул к прогрессивно настроенным студентам университета, в частности к Социалистическому обществу, куда входили представители компартии Великобритании, активно выступал против фашизма. Под влиянием царивших в университете настроений формировалось мировоззрение и самого Филби.

Английский писатель Патрик Сил, отнюдь не симпатизировавший Советскому Союзу, в книге «Длинная дорога в Москву», посвященной Киму Филби, следующим образом охарактеризовал обстановку того времени, повлиявшую, как нам представляется, на мировоззрение не только Филби, но и других членов «Кембриджской пятерки»:

«Разочарованные предательской политикой социал-демократов и напуганные фашизмом, левонастроенные молодые люди обратили свои взоры к Советской России, которая стала все сильнее захватывать их воображение. В то время когда капиталистический Запад впал в состояние глубочайшей экономической депрессии, Россия приступила к осуществлению своего первого, поистине геркулесовского, пятилетнего плана. В Советской России всем до единого человека была предоставлена работа, а использование ею ресурсов стало государственной политикой. В то время как капиталистические страны находились в состоянии упадка, экономика СССР триумфально развивалась. Советский Союз был привлекателен для мыслящих людей на Западе не только из-за успехов его экономики, но и благодаря значительным достижениям в культурном строительстве: Россия дорожила своими учеными, в то время как на Западе они оказались без работы; советская пресса широко освещала жизнь не кинозвезд и гангстеров, а писателей. Русские фильмы завоевали мировую известность. Но самое главное состояло в том, что Россия не была похожа ни на какую другую нацию; для коммунистов 1930-х годов, в глазах которых национализм был дискредитирован Первой мировой войной, Россия стала эталоном нового всемирного общества».

Учеба Филби в университете совпала по времени с Великой депрессией и последовавшим за ней мировым экономическим кризисом, разразившимся в 1929 году сначала в США, а затем перекинувшимся на страны Европы. Студенты Кембриджа энергично обсуждали политические вопросы: почему возник этот кризис, в то время как в СССР наблюдается подъем экономики? Ким стал активно заниматься изучением марксизма и опыта строительства социализма в СССР и решил посвятить свою жизнь делу борьбы за идеалы социализма.

В июне 1933 года Филби с отличием окончил колледж. Позднее он вспоминал:

«Я принял решение работать в какой-нибудь форме на коммунистическое движение в мою последнюю неделю в Кембридже. Процесс моего прихода к этому решению продолжался около двух лет. Отчасти это был рациональный подход, отчасти эмоциональный. Он включал в себя изучение марксизма и, конечно, изучение “великой депрессии” и подъема фашистского движения. Конечно, у меня были и сомнения, и надежды, и критика самого себя, но мое самообразование и влияние внешних факторов, событий в мире привели меня к этому решению. Я уже не видел способов обойти этот вопрос: либо я должен принять это решение, либо я вообще должен бросить политику. И однажды вечером я сидел в своей комнате в Кембридже, сидел в кресле и принял решение. В то время это решение было известно только мне. Я сказал это самому себе».

Однако Филби не спешил стать членом Коммунистической партии Великобритании, насчитывавшей в то время до ста тысяч членов. Он искал более эффективный путь участия в антифашистской борьбе. В период учебы он выезжал в Германию, Австрию, Венгрию и Францию для изучения положения дел в этих странах.

В июне 1933 года Филби успешно сдал выпускные экзамены по экономике и, получив премию за отличную учебу и приличный гонорар за редактирование книги своего отца, приобрел мотоцикл. В это же время он принимает решение выехать в Австрию, чтобы там помогать борьбе антифашистов против гитлеровской угрозы. Страна находилась на грани фашистского переворота. Обстановка в Австрии усугублялась еще и тем, что в страну хлынул поток беженцев из Германии, спасавшихся от преследования нацистов. Прогрессивные партии, в первую очередь коммунисты, оказывали им помощь, организовывали переброску беженцев в «безопасные» страны.

Филби начал искал возможность связаться с австрийскими коммунистами. Он обратился за советом к своему преподавателю — профессору экономики Морису Доббу, который был членом компартии Великобритании.

Морис Херберт родился 24 июля 1900 года в Лондоне в семье землевладельцев графства Глостершир на западе Англии. Образование получил в колледжах Чартерхаус и Пемброук Оксфордского университета, где дважды занимал первое место по экономике. Степень доктора философии защитил в Лондонской школе экономики. Он являлся одним из столпов социализма в Великобритании и был, видимо, первым профессором в академическом мире страны, открыто имевшим с 1920 года билет члена коммунистической партии.

Добб не скрывал своих марксистских взглядов и пользовался большим уважением у большинства студентов. Именно благодаря его усилиям коммунистические идеи получили распространение в Кембридже.

Скончался Морис Добб в Кембридже 17 августа 1976 года.

Поездка в Австрию

Профессор Добб одобрил намерение Кима выехать в Австрию, но предложил сделать это через Францию. Он вручил Филби рекомендательное письмо к одной из марк-систских групп в Париже, и тот отправился в очередное путешествие на мотоцикле. Вскоре руководство этой группы связало Филби с подпольным коммунистическим движением в Вене.

Так Ким Филби оказался в Австрии. Перед отъездом из Лондона в своем окружении он объяснил, что намерен на несколько месяцев уехать в Вену, чтобы совершенствовать свой немецкий язык.

По рекомендации парижских коммунистов в австрийской столице Филби остановился в доме Израэля Колмана, приехавшего в Австрию из Польши перед Первой мировой войной. Он работал рядовым чиновником в муниципальной службе города, а в свободное время вместе с женой Гизелой занимался благотворительной деятельностью в местной еврейской коммуне.

Однако с австрийским коммунистическим подпольем и подпольной сетью Коминтерна Филби связался через их дочь — активистку австрийской компартии, темноволосую красавицу Алису Фридман, больше известную под уменьшительным именем Литци. За пару лет до этого она разошлась с мужем Карлом Фридманом — лидером одной из городских сионистских организаций. Вскоре молодые люди, которых связывали общность интересов и участие в рискованном деле, стали жить вместе.

Когда Филби прибыл в Вену, в городе шли ожесточенные столкновения между идеологическими противниками. Еще в мае 1932 года канцлером Австрии стал доктор Дольфус, лидер крайне правого крыла Христианской социалистической партии. В течение года он приостановил действие конституции, на неопределенное время распустил парламент, запретил проведение политических митингов, демонстраций, забастовок, ввел цензуру. Следует отметить, что такая ситуация продолжалась в городе и в целом по стране до 1938 года, когда Австрия была насильственно присоединена к Германии.

В венской организации МОПР3 Филби пришлось выполнять различные обязанности. Он был казначеем ячейки, составителем листовок, сборщиком пожертвований, вместе с австрийскими коммунистами участвовал в вооруженном восстании в Вене. Однако главным его заданием было поддерживать связь с австрийскими коммунистами, нелегально проживавшими в Венгрии, Чехословакии и во Франции. Английский паспорт позволял ему беспрепятственно выезжать в эти страны. После введения в Австрии военного положения Филби занимался нелегальным вывозом из страны коммунистов и социалистов, которых разыскивала полиция.

Австрийский журналист Е. Кукридж, работавший в то время в ряде изданий социал-демократов, позже писал: «Я восхищался Кимом. Молодой англичанин с риском для жизни оказывал помощь подпольному движению за свободу в маленькой европейской стране, которая, очевидно, как таковая его мало интересовала. Он проявил смелость, когда во время февральских боев присоединился к осыпаемым снарядами защитникам рабочих поселений, разделяя их трудности и укрываясь вместе с ними в канализационном коллекторе».

Уже в начале 1934 года Филби стало ясно, что скоро власть в стране захватят нацисты. Одновременно он понял, что полиция идет по следу Литци Фридман, которая наполовину была еврейкой, к тому же отсидела в тюрьме за свою политическую деятельность. И Ким предпринял отчаянный шаг для спасения девушки: он решил жениться на ней, вернуться в Англию и уже там продолжить партийную работу. 24 февраля 1934 года в венском муниципалитете он зарегистрировал брак с Алисой Фридман. Это была тихая, торопливая церемония.

Позднее сама Литци так вспоминала об этом, правда, упирая на некоторые моменты, обговоренные ранее с Кимом на случай, если ее будут расспрашивать о нем: «Я впервые встретила Кима, когда он, только что закончив Кембриджский университет, приехал в Вену для изучения немецкого языка. Он остановился на квартире моих родителей, иногда из дома мы выходили вместе. Ким придерживался крайне левых, прогрессивных взглядов. Я была членом нелегальной в то время коммунистической партии, работала в подполье. Ким мне очень нравился, и мы стали жить вместе. Полиция выслеживала активных коммунистов, и вскоре я обнаружила, что она напала на мой след. Одним из путей избежать ареста было заключение брака с Кимом, получение британского паспорта и выезд из страны. Как раз это я и сделала. Я не могу сказать, что это был полностью брак по расчету, но в его основе лежали расчет и чувство».

В мае 1934 года Филби с женой выехал на мотоцикле в Лондон через Париж. Молодые остановились в доме матери Кима Доры, которая, кстати, их брака не одобрила, считая, что ее сын «попался на крючок», хотя Ким объяснил ей причины своей женитьбы. В письме мужу Сент-Джону, проживавшему в то время в Джидде (Саудовская Аравия), Дора отмечала: «Ким разрушил свое счастье: Литци хороша собой, но у нее трудный характер и она настроена командовать». К удовлетворению матери Кима, его брак с Литци просуществовал недолго.

Вернувшись в Лондон, Филби первым делом посетил штаб-квартиру компартии Великобритании, которая к тому времени находилась на нелегальном положении. Ким рассказал о своем участии в восстании пролетариата в Австрии, другой партийной работе. Ему было рекомендовано зайти через полтора месяца, поскольку эти сведения требовали перепроверки.

Вербовка

Эти шесть недель стали, пожалуй, поворотными в судьбе Кима Филби. Он так никогда и не стал членом компартии, оставаясь всю жизнь коммунистом.

К тому времени Филби уже некоторое время находился в поле зрения советской внешней разведки. Позже он вспоминал: «К счастью, еще до того, как закончился этот шестинедельный период, меня нашла одна моя знакомая по Австрии и предложила встретиться с одним очень важным человеком, который может меня заинтересовать». Имя этой знакомой было Эдит Тюдор-Харт, она работала на советскую разведку и одновременно являлась успешным публичным фотографом, чьи работы хранятся в национальных музеях многих стран.

Имя Эдит Тюдор-Харт стало широко известно в Англии в начале 1930-х годов благодаря фотографии «Девочка у витрины кондитерской». Как фотографа ее всегда привлекала социальная тематика: она фотографировала детей из бедных семей, бездомных, демонстрации, убогие дома лондонских трущоб. Ее брат Вольфганг Сушицки также стал известным британским фотографом.

Эдит Тюдор-Харт (в девичестве — Сушицки) родилась в 1908 году в Вене в семье социал-демократа, издателя и владельца книжного магазина. В доме всегда царил революционный дух. Поэтому события Октября 1917 года в России в семье были встречены с восторгом.

Эдит училась в Баухаусе — популярном институте дизайна и архитектуры. Именно в то время она стала убежденной коммунисткой, а в 1929 году вступила в компартию. В период учебы в институте девушка познакомилась с Арнольдом Дейчем (Стефаном Лангом, «Стефаном»), который привлек ее к работе на Коминтерн, а затем — на советскую разведку.

После окончания института Эдит, к удивлению родных, не стала фотографом, а несколько лет проработала воспитательницей в детском саду. Филби познакомился с Эдит в период пребывания в Вене. Она была близкой подругой и соратницей по партии Литци Фридман. Общаясь с молодым англичанином в период обострения политической ситуации в Вене, Эдит смогла в деле увидеть и оценить его потенциальные качества.

В начале 1930-х годов Эдит познакомилась с будущим мужем — британским аристократом, врачом Алексом Тюдор-Хартом, симпатизировавшим Коминтерну. В 1933 году молодые люди зарегистрировали брак в венском консульстве и вскоре выехали в Великобританию. Коммунистка и еврейка по национальности, Эдит уже успела побывать в венской тюрьме, и эмиграция фактически спасла ей жизнь. Переехав в Лондон, она стала активно публиковать свои фотоработы в английских журналах и газетах.