Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

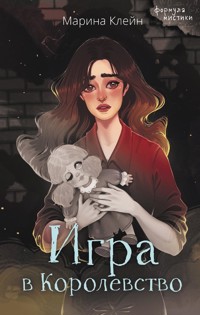

- Herausgeber: Freedom

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Young Adult. Молодежное российское фэнтези

- Sprache: Russisch

Одиночное законченное фэнтези-приключение Марины Клейн. Роман, полный страшных тайн, большой любви и мистических событий. Обычные люди превращаются в мифологических исполинов и становятся проводниками в потусторонние миры. Она умеет говорить с птицами. Он знает все языки мира и читает книги мертвым. Девочка одержима поиском ключей. Загадочный троеградец жаждет отыскать Страну Моа. Потерянная девушка способна видеть таинственные знаки. У каждого из них тяжелая судьба, своя роль, но их путь ведет к Книге, которая может спасти мироздание. Лишь в ней указано, как найти дорогу к Троеграду — первой великой цивилизации на Земле. В этом Поиске участвуют ангелы и демоны, но, чтобы завершить его, придется проникнуть в потусторонние миры. Кто же первым доберется до Книги? И обретут ли они счастье, когда Поиск подойдет к концу?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Марина Клейн Хроники Птицелова

© Марина Клейн, 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

* * *

Следует знать, что наш ум обладает способностью думать, благодаря чему он видит мыслимое, и превосходящим природу ума единством, благодаря которому он прикасается к тому, что выше его.

Птицелов

Когда мы встретились, то пообещали друг другу, что у нас будет все, кроме самого главного.

Мы оба были жестоко изранены. Только твои раны успели зарубцеваться, а мои все еще кровоточили. Ты показался мне героем войны, окончившейся годы назад. Неважно, что тебе досталось – победа или поражение, на войне горько и то и другое, ведь побед без потерь, как известно, не бывает… От твоих ран остались шрамы, на которые все поглядывали с уважением, но спрашивать о подробностях боялись, зная, как легко разбередить душу. Поэтому в нашу первую встречу тебя окружал ореол отчужденности – ты сам возвел вокруг себя стену, хода через которую не было никому. Окружающие тебя люди кивали герою войны в знак почтения и отступали, не пытаясь штурмовать преграду. Что могло за ней скрываться? Возможно, пустота. А возможно, ярость – это куда опаснее. Ведь никто не пускается на жестокости так легко, как тот, кому нанесли столько ран.

Из моих временами все еще сочилась кровь, как часто бывает с зудящими ссадинами: их отчаянно трешь, стараясь успокоить, а вместо этого бередишь и вызываешь новые кровотечения. И я бередила их усиленно – что мне еще было делать? Долгая битва закончилась моим полным поражением, не оставив после себя ничего, кроме боли и зияющей пустоты. Пустота, к слову сказать, граничила с обрывом, с которого меня так и тянуло спрыгнуть. От таких гибельных идей необходимо отвлекаться, но мне было особенно не на что и приходилось раз за разом прокручивать в уме детали сражения. Это причиняло еще бóльшую боль, однако боль – дело такое. Со временем она превращается в жесткую корку, а потом становится строительным материалом для стены, которую возводишь вокруг себя. Так что когда мы встретились, не только ты мог похвастаться внушительной оградой. У меня была точь-в-точь такая же, и именно это заставило нас заговорить друг с другом.

Хотя нет. Не только это.

Каков шанс, что две истерзанные жертвы, при встрече сразу опознав друг друга, остановятся поболтать? Почти нулевой. Кроме того, мы, как и положено людям в нашем положении, уже дали себе клятву, что никогда и никому больше не позволим причинить нам страдание и сами причинять не будем; нет, мы погрузимся в одиночество и станем упиваться собственной апатией, так и завершим свою жизнь. Это самый верный путь. Есть, конечно, еще два. Делать больно всем направо и налево или попытаться вновь пройти той же дорогой. Но первый вариант самый лучший. Насилие – путь саморазрушения, в нем нет никакого смысла, а что касается второго пути… Тех, кто наступает дважды на одни и те же грабли, мы называем дураками. И правильно делаем. Природа наградила нас способностью чувствовать боль, чтобы мы держались подальше от опасных вещей. В этом смысле душевная боль ничем не отличается от физической. Больно? Ну, так и не лезь куда не следует.

И вот мы с тобой попадаем в поле зрения друг друга. Видим прежде всего стены. С любопытством кидаем взгляд за них – замечаем шрамы, а ты еще и капли крови. Что должно произойти дальше? Сочувственный взгляд, может, кивок, мы проходим мимо и вскоре забываем друг о друге навсегда. Мы справедливы к себе и знаем: не одни мы такие на свете, так что не из-за чего поднимать шум. Даже сочувственных взглядов не нужно. Для чего? Просто прошел мимо, подумал: «Такой же, как я…» Вернулся домой, налил чашечку кофе и забыл. А если не помогло, то взял какой-нибудь роман Достоевского и тогда уж забыл вообще все на свете, включая собственное имя.

Имя… Частенько я задаюсь вопросом, было ли у тебя имя? Мейстер Экхарт[1] говорит, что душа не может иметь имени, и погружает нас в безымянный мир – безымянный Бог, безымянные ангелы и люди. Звучит жутко, но ведь мы с тобой так редко называли друг друга по именам как раз по этой причине. Мы чувствовали, что имена, пропечатанные в наших паспортах и оставившие след в сознании родителей и знакомых – фальшивые. В небесной обители томились бесчисленные души, которым предстояло стать людьми, и тут вошел безымянный Бог и вытряхнул на всех горсть имен. Кому что досталось – чистая случайность. Забирай и иди с этим в мир живых. Но, по сути, мы все – безымянные сущности, созданные безымянным Богом и принесенные на землю безымянными ангелами…

Безымянный – не значит безличностный. Меня привлекла твоя душа. А тебя – моя. Пусть они обе и не имеют имени, мы бы не променяли эти души ни на какие другие.

И все же, как так случилось? Мы не должны были подойти друг к другу и заговорить. Однако между нами вклинилась часть той силы, что «вечно хочет зла и вечно совершает благо»[2]. Выглядела эта часть как прыткий молодой человек с хитро сверкающими глазами и коварной ухмылкой. С таким видом, словно поставил целью своей жизни любой ценой навредить мне, он схватил меня за руку и подтащил к тебе. «Позволь вас познакомить!» – громогласно сказал он и представил нас друг другу, после чего исчез. Мы так и не смогли потом вспомнить, чей же это был знакомый, и понять, что это вдруг на него нашло. И я, и ты пресекали все возможные попытки сблизиться с кем-нибудь или хотя бы завести поверхностное знакомство. Причем пресекали настолько решительно, что в конце концов наше окружение усвоило – лучше не надо, не то быть скандалу.

Но вот мы стоим рядом, одни. Повернуться и уйти как-то невежливо, тем более что мы видим раны друг друга и понимаем, что претерпели одни и те же потери, а это, как-никак, сближает. Но и говорить вроде не о чем. Не прошлое же бередить, в самом деле. Хотя очень хотелось дать понять – я вижу, понимаю, ты не один такой…

И тогда я сказала:

– Какая у вас впечатляющая ограда!

Ты моргнул, чуть улыбнулся и ответил:

– Ваша ничем не хуже.

Подумал немного и добавил:

– Спиртного хотите? Полезно для ран. Обеззараживает.

– Спасибо, – ответила я. – Хочу.

– Пойдем ко мне в машину. – Ты резко перешел на «ты».

От таких откровенных предложений спустя пару минут после знакомства следует нестись прочь со всех ног. Вокруг тебя была стена, я понятия не имела, что за ней находится. Но мои раны оказались свежее твоих, и одиночество с непривычки терзало душу. Поэтому я спокойно сказала «пошли!», и мы, прихватив бутылку бренди, направились на улицу.

Твоя машина стояла у самого входа. Мы забрались на передние сиденья и более или менее надежно спрятались от мира за тонированными стеклами. Ты открыл бутылку; едва пробка отворила горлышко, из него причудливой загогулиной вырвалась струя синеватого дыма. Зависла на мгновение в воздухе и растворилась без остатка.

– Сигма, – сказал ты, имея в виду форму исчезнувшей фигуры.

– Дзета, – возразила я.

Мы задумались. Ты не моргая взирал в горлышко бутылки, словно ждал, что оттуда вырвется еще что-то – какая-нибудь там кси или даже ипсилон. Но ничего такого не произошло, и ты, то ли сочтя поданный знак достаточным для выводов, то ли приняв за указку равнодушие бутылки, то ли просто найдя что-то в собственных мыслях, медленно перевел взгляд на меня и проговорил:

– Мы бы могли договориться. Правда?

– Почему нет? – Я пожала плечами. – После всего, что случилось.

– После всего, что случилось, – повторил ты.

Никто из нас не знал, что произошло с другим, но раны и стены говорили сами за себя и намекали, откуда дует ветер. Не однозначно, но достаточно для того, чтобы начертать розу ветров и определить преобладающие потоки, затем выбрать господствующий над всеми остальными и потом уже уверенно заявить, что понял, в чем дело. Только вот мы не стали так поступать. Нам не хотелось знать подробностей. По-настоящему пострадавшие люди понимают, что в перетирании пережитых трагедий нет никакого толка. Ты увидел товарища по несчастью, выхватил его среди десятков или даже сотен людей – этого более чем достаточно. Теперь можно помолчать и насладиться ощущением того, что вы не одни в этом мире.

Вот мы и молчали. И смотрели друг на друга. Ты сразу показался мне славным, даже глубокие шрамы не портили твое милое лицо, и в этом тесном пространстве, ограниченном тонированными стеклами и залитом тусклым теплым светом, я откровенно залюбовалась тобой. Тонкие черты, бледная кожа, мягкие каштановые волосы и потухший взгляд темных глаз делали тебя похожим на Марию Магдалину с картины Матео Сересо – с той, где она держит в руке череп и, глядя на распятие, явно вопрошает у Христа, что ей делать с этой вещицей.

Обдумав это сравнение, я нашла, что ты красив. И хотя у тебя не было черепа в руках, зато была бутылка бренди, делавшая образ менее завораживающим, но более реальным. В противном случае я могла бы принять тебя за видение, вызванное частью той силы, которая свела нас вместе.

Интересно, что и ты сравнил меня с Марией, только с другой картины, автора которой ты так и не смог вспомнить. Я узнала об этом, когда ты протянул мне бутылку.

– Держи. Тебе не хватает черепа, – добавил ты бестолково и, поймав мой подозрительный взгляд, поспешил объяснить: – Ты напомнила мне Магдалину с одной картины. У нее там длинные темные волосы – прямые, как у тебя. Она смотрит точно как ты на меня, только на пламя свечи. А на коленях у нее – череп.

– На огонь можно смотреть бесконечно, – сказала я. – На тебя, наверное, тоже. – Я взяла бутылку и добавила: – Теперь тебе не хватает черепа. Ты мне тоже напомнил Марию.

– Плохи наши дела, – решил ты.

– Нехороши, – согласилась я. – Но череп символизирует бренность бытия – так, может, если у нас нет хотя бы одного, то нет и ее, бренности? У кого-то есть, только не у нас.

– Я всегда думал наоборот.

– Я тоже.

Мы помолчали еще немного. Но последние нити сомнений были разорваны глупыми ассоциациями. Мы уже знали, что следует сказать, мялись только, не зная, кому именно нужно первым произнести эти слова.

На крыльце здания, откуда мы недавно сбежали, появились разодетые люди в небрежно накинутых на плечи пальто и куртках. Они говорили и смеялись так громко, что до нас долетали отзвуки их пронзительных голосов. Табачный дым вырывался из их ртов, висел сизыми облаками в воздухе и неспешно рассеивался, но никаких сигм и дзет не вырисовывал. Скука! Несмотря на радостный смех. Совсем другое дело здесь, в тепле, рядом с тобой и все еще нетронутой бутылкой, способной смутить разум внезапно вырвавшейся из горлышка греческой загогулиной.

– Слушай, – наконец сказал ты. – А давай у нас с тобой будет все… Все, кроме…

– Кроме самого главного, – закончила я за тебя.

– Да. Все, кроме самого главного, – улыбнулся ты.

– Давай! – энергично кивнула я и попробовала бренди. Потом отдала бутылку тебе. Ты тоже сделал глоток.

Так мы, болтая и весело смеясь над выходящими на крыльцо людьми, довольно долго передавали друг другу не то сигматичную, не то дзетовую бутылку с золотисто-коричневым напитком. В какой-то момент я пролила немного, и выяснилось, что, оказывается, золотисто-коричневой была только тара, а напиток – прозрачным с явным оттенком синевы, еще и будто светящимся в полутьме.

– Так, наверное, выглядит питье из букв греческого алфавита, – серьезно проговорил ты.

Я согласилась. Из чего бы ни был сделан бренди, вскоре он плавно стер и людей на крыльце, и само крыльцо вместе с внушительным зданием, и стекло автомобиля, и даже тебя. Хотя, быть может, я просто отворила дверцу и вышла на улицу – не помню.

Но помню улицу, которая называлась, кажется, улицей Архангела Разиэля, полную искристого снега, больно режущего глаза. Здешние деревья в немой мольбе умирающего протянули свои голые ветви к небу, я видела гроздья рябины, прячущиеся под снежными шапками, слышала щебетание птиц. Ярко-красные ягоды и черно-желтые перышки свиристелей красиво контрастировали с ослепительно-белым снегом. И с кровью, которой были залит снежный ковер под моими ногами. В воздухе непрестанно разносилось досаждающее «свири-ри-ри-ри»…

«Тебе не хватает черепа», – прозвучал у меня в голове твой голос.

Свиристели – птицы необычные. С дымчато-розовым окрасом, перьями, подведенными желтыми полосками, крыльями, украшенными бело-красным клеймом, они тем не менее имеют недобрый взгляд маленьких блестящих глазок, едва выглядывающих из-под хохолка на голове. Может, поэтому появление свиристелей, разражающихся своей дьявольской трелью, издавна считалось дурным предзнаменованием. А быть может, из-за их неожиданных пришествий: они всегда появляются внезапно, словно выпрыгивают из разверзнувшейся земли, прямиком из адской пучины, а потом уходят туда же. Только лилось под окном злосчастное «свири-ри-ри»… И вдруг в мгновение ока воцарилась тишина. Живите и здравствуйте, люди – они улетели! Но они вернутся.

Свири-ри…

Этот звук резал уши и мешал сосредоточиться. Несколько птиц сидели на деревьях, но время от времени какая-нибудь из них пикировала вниз, туда, где заканчивался кровавый след. Там что-то лежало – с такого расстояния я не могла разглядеть, что именно. Будто бы невыразительный ком ткани разных цветов, вывалянный в снегу. Свиристели сидели прямо на нем, то и дело опускали свои головки.

Их свист и стрекот становились все невыносимее. Как же хотелось, чтобы они замолчали! Я готова была собственноручно раскидать сугробы, расколоть землю и отправить их обратно в ад. Но такие сложности были мне недоступны… Зато доступно кое-что другое.

Я тихонько, на пробу, просвистела песню свиристелей. Птицы меня сразу услышали и все как одна резко повернулись и посмотрели прямо на меня. У тех, что сидели внизу, с окровавленных клювов тянулись длинные вязкие нити. От их пристальных взглядов становилось жутко, но я повторила свист, на этот раз громче.

Один из свиристелей спорхнул с мутного свертка и полетел ко мне. Я вытянула руку, и он вцепился лапками в мой палец, тут же испачкав его чем-то красным. Долго молчал, испытующе глядя на меня. Я виновато улыбнулась, изо всех сил пытаясь послать ему собственные мысли. «Нет никакой особой причины, почему я вас позвала… Просто я не в себе, не знаю, где нахожусь, не уверена в том, что вижу, и ваши дьявольские трели меня раздражают; зачем так резко и звучно? Когда я ем – я глух и нем, так говорят люди».

– Мы свиристим не из-за развязности, – резко возразила птица. – Мы предупреждаем, мы зовем – мы никогда не подаем голоса зря. Мы приносим беду и предупреждаем об этом. Мы призываем других, чтобы присоединились к нам. Мы никогда не подаем голоса зря.

– Понятно, – кивнула я.

Свиристель повернул свою головку – кровавая нитка сорвалась с клюва и упала на снег – и посмотрел мне за спину. Я оглянулась и увидела тебя.

Ты неотрывно смотрел на меня. Твои глаза были широко раскрыты, на лице прочно воцарилось изумление. Но ты ничего не говорил, только стоял и глядел на меня со свиристелем в руках.

Пронесся порыв ветра, растрепав наши волосы и взметнув твой бордовый шарф, а ты все молчал. Я тоже. И свиристель молчал.

Потом мы еще много когда молчали, но чтобы вот так, со свиристелем – никогда.

Я очнулась на заднем сиденье твоей машины. Лежа на нем, я тянула руки к потолку, стараясь разогнать бесконечные беты, гаммы, омикроны и ипсилоны. Перед моими глазами пронеслись, кажется, все буквы греческого алфавита, кроме альфы и омеги. Кроме начала и конца. Значит, подумала я, все началось очень-очень давно, и заканчиваться пока не собиралось.

С передних сидений слышались голоса – твой и еще чей-то, мне незнакомый.

– Бог знает что, – говорил он. – Разве так можно? А если бы не я?

– Нормальные люди всегда приходят на помощь, когда нужно, – сонно ответил ты.

– А я не человек, я ангел божий, – проворчал голос. – На твое счастье. Человеку бы терпения не хватило… Что это за девушка?

– Это так. Там свиристель, – не к месту сообщил ты.

– Свири-ри, – подала голос я, не вставая.

– Ясно все с вами, – мрачно проговорил голос. – Куда везти?

– Улица Архангела Разиэля, двенадцать, пожалуйста, – снова откликнулась я.

– Нет такой улицы! – отрезал голос.

– Тогда Ленинградская… Такая есть?

– Такая есть, – успокоился голос.

– Значит, туда.

Машина тронулась. В уши мне залилась вода. Сквозь ее толщу я смотрела в окно, рассеченное рябью. Из-за туч небо растворилось в грязно-серых красках, но оно не было ночным. Сколько же мы провели с тобой времени? Уже настало утро, а казалось, что прошло не более получаса…

– Приехали, – сказал голос. – Приятель твой спит… Подожди, я помогу.

Я с немалым трудом вырвалась из водяной толщи и приняла сидячее положение. Дверца услужливо отворилась, выплеснув наружу все эти потоки воды; мне помогли выбраться. Дождь пока перестал.

Обладатель голоса оказался молодым человеком постарше тебя, с густыми светлыми волосами, вопиющим образом спутанными, невыразимо глубокими светло-голубыми глазами и такой белой кожей, что на ее фоне все казалось чрезмерно ярким и насыщенным. Даже смотреть было больно. Но нездоровым твой спаситель не выглядел. Он вообще никаким не выглядел. Удивительная безликость была его отличительной чертой, и в том его счастье – в противном случае он бы не смог сделать и шага по улице, чтобы не приковать к себе внимание. Еще бы! Такой возраст, шапка светлых волос и – черная сутана с классическим белым воротничком-колораткой.

– Прости меня, отец, ибо я согрешила, – сказала я.

– С таким не шутят. – Его светлые брови свелись к переносице.

– А я и не шучу.

– Тебе не нужно мое прощение и никогда не понадобится. Зачем тогда просишь?

– Это да, – не могла не согласиться я. – Извини.

– Как тебя зовут?

Я назвала свое имя и добавила:

– А ты, я слышала, Ангел Божий.

Он неопределенно хмыкнул.

– Ты уж довези его, пожалуйста, – попросила я. – И передай, что про наше с ним обещание я прекрасно помню. Если спросит – оно в силе.

– Передам, – сказал Ангел. – Не волнуйся, я о нем позабочусь.

– Спасибо! – Я помахала ему и взбежала по ступеням крыльца. Твоя машина, управляемая Ангелом, тронулась с места и вскоре скрылась со двора.

Что за глупость, что религиозные верования изжили себя в современном мире, набитом всевозможными техническими благами? Ничуть. Пожалуйста, живой пример – водитель пил всю ночь с незнакомой девушкой, и его несчастный ангел-хранитель вынужден разгребать то, что натворил его подопечный. Довезти девушку до дома. Поставить ее на ноги. Отвести домой подопечного. Налить ему кофе. Почему-то я была уверена, что он непременно сделает тебе кофе. Может, даже уложит спать. Слишком уж пространно прозвучало это ангельское «я о нем позабочусь». А где мы были бы, если бы не этот ангел-хранитель и вера в него? Наверняка на той самой стоянке в компании местного участкового, с участием – обязательным атрибутом каждого участкового – спрашивающего документы. И он был бы очень удивлен, узнав, что имеет дело с двумя Мариями, которым не хватает черепов.

Я с некоторой грустью посмотрела вслед отъезжающей машине, потом перевела взгляд на табличку, красующуюся на двери. Улица Ленинградская, дом двенадцать. Напомнит ли тебе Ангел мой адрес? Если нет, встретимся ли мы снова? Никаких контактов мы друг другу не оставили. Конечно, мне приходила в голову мысль черкнуть тебе свой номер телефона; уверена, и ты думал об этом. Но это показалось нам ненужным и способным разрушить торжество момента. Наша встреча должна, просто обязана была стать судьбоносной, а в таких случаях не нужны адреса, телефоны и прочая обыденная информация.

Так мы подумали и оказались правы.

У меня дома тоже нашлось кому позаботиться обо мне. Валькирия в ответ на мое приветствие покачала головой, достала из холодильника бутылку ледяного чая – утолить жажду – и принялась готовить кофе.

– У тебя странный вид, – сказала она. – Как все прошло?

Валькирия была на несколько лет младше меня. У нее длинные русые волосы, пахнущие медом, карие глаза, взгляд, поражающий своей лучезарностью. Лицо усыпано веснушками, и это делало ее моложе года на четыре, но на плечи она всегда накидывала шаль, завязывая ее на груди небрежным узлом, и это вкупе с извечным запахом меда старило ее лет на десять. В общей сложности получалось, что выглядит она немногим старше, чем я. Но куда деться от правды? Она была младше, и, по идее, я должна была нести за нее ответственность, однако вышло так, что это она заботилась обо мне.

– Все прошло замечательно! – заверила я.

– Я вижу, тебе легче. – Валькирия поставила передо мной чашку с кофе. – Видишь, я говорила, что тебе стоит пойти.

– Правильно говорила.

Я принялась за кофе. Валькирия смотрела на меня, ожидая, что я расскажу, как провела время, но я ничего не сказала. Да и что говорить? Что я встретила славного тебя и ты, как и я, оказался Марией, только у нас обоих не было черепов, зато был бренди из древнегреческих букв, свиристели и Ангел Божий, любезно развезший нас по домам? Мне не хотелось опошлять эту чудесную историю и запирать ее в тесные обрывочные фразы. Все равно они не были способны передать мои чувства. А что могло бы? Ничего. Ведь вокруг меня по-прежнему вилась мощная ограда.

Вскоре Валькирия ушла, а кофе, совершенно не интересуясь причинами, по которым его употребляет основная масса людей, вогнал меня в сон. Он давил на меня несколько часов кряду, пока наконец не выбил из меня дух и не отправил его скитаться по Темным Коридорам – когда-то излюбленное мое занятие, ныне – досадная накладка, не позволяющая как следует выспаться. Хорошо, что в этот раз у меня было довольно много времени. В коридорах, как обычно, не нашлось ничего интересного, но длительность сна компенсировала его тяжесть.

Я проснулась ранним вечером. Он встретил меня туманом, заливающим оконное стекло, и мутным человеческим силуэтом, замершим напротив подъезда с раскрытой книгой в руке. Словно заклинатель читал мистические формулы, призванные не то сгустить, не то рассеять туман: сложно было сказать наверняка, потому как никаких изменений в его плотности не наблюдалось.

Я неспешно приняла душ, как следует расчесалась, отсчитывая каждое движение расческой, потом придирчиво выбирала, что мне надеть. Любой бы решил, что результатом столь мучительных раздумий будет какой-нибудь сногсшибательный вечерний наряд, но я остановила свой выбор на синих джинсах и бордовом свитере с высоким воротником. Следующим пунктом сборов был макияж, и я потратила добрых десять минут только на то, чтобы подвести глаза. Затем последовало созерцание себя в зеркале, еще двадцать движений расческой, и, наконец, я обулась, небрежно накинула пальто, обмотала шею шарфом и вышла из дома.

Во мне зрела уверенность, что когда я приближусь к призрачному видению, оно окажется статуей, возведенной за время моего сна. Мало ли что успело произойти? Может, на нас напали троеградские войска и какой-то паренек, пожертвовав собой, на этом самом месте заслонил от пуль детей. Или он просто стоял напротив подъезда с книжкой, а в это время на него сверху упали обломки космического корабля – и насмерть: печальная причастность к освоению страной космоса. Или мой дом успел побыть оплотом сверхактивных студентов, впоследствии свершивших революцию в деле образования, и им установили такой вот памятник.

Но это оказался ты. Не каменный, вполне живой. Увидев меня, ты опустил книжку в потертой голубой обложке и приветственно кивнул.

– Убери, пожалуйста, туман, – попросила я.

– Не нравится? – Ты улыбнулся, словно туман и впрямь был твоей затеей и ты мог мгновенно ее прекратить.

– Создает впечатление, что это все сон.

– Так это же хорошо. Значит, мы можем делать все что угодно.

– Мы и так можем делать все что угодно. Не помню, где я это читала, но человек свободен лишь тогда, когда делает глупости. Мы с тобой свободны, значит, должны делать их по определению.

Ты на секунду задумался.

– Свобода – понятие относительное, – сказал ты. – Нас не связывает то, что обычно связывает большинство людей, но есть ведь другие ограничения. И меня, и тебя что-то тяготит. Да и стены имеют двоякое назначение, хотим мы того или нет. Они держат нас в безопасности, но не позволяют выйти за их пределы, если вдруг захочется.

– Это еще надо, чтобы захотелось, – откликнулась я.

– Верно. Но согласись, один этот факт ограничивает свободу. Так что туман – в самый раз. Можно считать, что стены растворились в нем. Мы – всюду и нигде. На какое-то время.

– Ладно, уговорил. Просто я спала все это время, и мне не очень нравится, что я как будто продолжаю спать.

– Но ведь с момента нашей встречи прошло два дня? – Твои брови удивленно приподнялись. – Почти три.

– Я могу очень долго спать. Это все из-за коридоров.

Мы побрели сквозь молочную белизну, болтая обо всем на свете, кроме нас самих. Разговор о пользе тумана был единственным, затрагивающим наши печальные судьбы. То есть, вернее сказать, жизни, а не судьбы; понятно, что наше нынешнее существование прискорбно, потому что мы понесли тяжелые потери и с немалым трудом поднимаемся с колен, не вполне уверенные в том, что полученные раны не были смертельными. А вот какая нас ждет судьба, мы, конечно, тогда знать не могли, соответственно, говорить об этом – тоже.

Очень скоро такие туманные прогулки стали для нас ритуалом. Туман обязательным условием не являлся. Они перестали быть туманными довольно скоро.

Это случилось на третью или четвертую нашу прогулку. Все блуждания до нее проходили в тумане – не то была такая погода, не то это ты колдовал. Но потом я снова надолго уснула, и когда выбрела из коридоров прямиком на улицу, где стоял ты с бледно-голубой книгой в руках, ты вздрогнул, наклонился ко мне и взял меня за руку. Несмотря на холод, твои пальцы, осторожно сжимающие мою ладонь, показались мне очень теплыми.

– Тебе плохо, – сказал ты. Констатировал факт. – Не из-за ран. Из-за тумана?

– Опять коридоры, – невнятно проговорила я. – Сон как будто продолжается.

– Он не продолжается.

– Я знаю, но похоже.

– Значит, туман, – кивнул ты. – Я не думал, что это так значимо для тебя. Надо сделать запрос в небесную канцелярию. – Судя по твоему голосу, ты всерьез вознамерился это сделать.

Я проснулась, и шатающиеся со сна ноги сами привели меня к окну. Было пасмурно, но туман ушел. Кое-где неплотные облака пропускали на грешную землю лучи солнца. Мне непременно захотелось выйти на улицу – так сильно, что на сей раз мои сборы ограничились тридцатью минутами. И вот я уже легкой походкой иду по тротуару куда глаза глядят, но почему-то в сторону не пустынных дорог, по которым мы с тобой бродили, а людского потока, представляющего собой бесконечный крестный ход к торговым центрам. Обычно я держусь подальше от таких гущ народа, но именно здесь, среди магазинных паломников, и произошла наша судьбоносная встреча – просто так, ни с того ни с сего, мы столкнулись друг с другом на людной улице. Никаких туманов и продолжений сна. Суровая реальность, толкающиеся и ругающиеся люди, вопли детей, требующих купить им игрушку или шоколад, подростки, пытающиеся втемяшиться в это безумие на своих дурацких велосипедах, и мы с тобой, сведенные на людной улице, дабы утвердить наше обещание.

– Ты убрал туман, – сказала я вместо приветствия.

– Выпьешь кофе? – предложил ты.

Мы кое-как пробрались через толпу, вышли к более тихим местам и там пришли к небольшой кофейне. Первый визит в мир людей. Ты сделал заказ, ни о чем меня не спрашивая, и вскоре я уже наслаждалась ароматным кофе. Ты ничего не пил. И не придерешься – ведь говорил «выпьешь кофе», а не «выпьем». Но мало того что перед тобой не было белой кружки с цветастым логотипом заморской компании; ты еще внимательно наблюдал за мной, так что мне просто не могла не прийти в голову мысль, что со мной что-то не так. Я ее не озвучила, но мне все равно стало не по себе. Ведь перед выходом я потратила на свой облик безбожно мало времени.

Загадка разрешилась довольно скоро. Ты просто долго колебался, прежде чем задать вопрос.

– Ты расскажешь мне о коридорах?

Я не могла упрекнуть тебя в излишнем беспокойстве. Ты сделал очень важный шаг. До этого дня мы были как бы вне людского общества, до этого момента – связаны лишь обрывками случайных фраз, находящих смысл в сплетении друг с другом. Но вот ты задал вопрос – глубокий и очень личный. Если я отвечу, мы будем связаны безраздельно и наше обещание уже не сможет стать пустяком. Ты тоже это понимал и именно поэтому спросил так осторожно, так неуверенно и… Со страхом? Мне показалось, что ты испугался – вдруг я промолчу, вдруг отвечу «нет»?

Но я ответила. Ответила для тебя.

– Иногда, когда я засыпаю, я оказываюсь в Темных Коридорах. Стены, пол и потолок выложены каменными плитами. Выглядят они так, будто их построили полвека назад и тут же бросили в неприкосновенности. Кое-где сколы, каменная крошка, вентиляционные решетки – они иногда попадаются – совсем ржавые, но чистые. Там вообще достаточно чисто. Нет никаких следов пребывания людей, нет и грязи, мха, паутины. Коридоры бывают разные. Очень длинные и совсем короткие. Много поворотов. Реже – лестницы, и вверх, и вниз. Но если подняться или спуститься, попадешь в точно такой же коридор, на твоем пути ничего не изменится. Если меня туда заносит, то обязательно с непреодолимым, лихорадочным даже желанием что-то найти. И я ищу. Понимаешь, ищу! Напрягаю глаза, озираясь, хотя в темноте все равно практически ничего не видно, слух, хотя никогда ничего толком не слышу. Но больше всего ищу сердцем. Там оно всегда в бессильном отчаянии. «Где же оно, где же!» – так я постоянно думаю и бегу дальше. Новые лестницы и коридоры, но никогда ничего не находится. – Я помолчала и добавила уверенно: – Потому что там ничего нет. То есть я уверена, что где-то что-то есть, но я ни разу ничего не видела. Когда мне снится это, я могу проспать несколько суток, и разбудить меня невозможно. Валькирия пробовала, только ничего у нее не вышло. С тех пор и не пытается – знает, что я в коридорах.

– Наверное, это очень тяжело, – задумчиво проговорил ты.

– Еще как, – подтвердила я. – Иногда мне кажется, что это мне в наказание.

– За что?

Я похолодела. Нет, ты не должен узнать об этом моем страшном секрете! Это то, что может заставить человека развернуться и уйти, а мне совсем не хотелось, чтобы ты уходил.

– За что-нибудь. – Я пожала плечами, показывая, что если у меня и есть догадки по этому поводу, то совсем смутные.

Ты смотрел на меня пристально и очень долго. За то время, пока ты вглядывался в меня, а я усиленно делала вид, что полностью увлечена остатками кофе, один из астероидов все-таки вперился в земное пространство и разнес планету в клочья; Ангел Божий, запыхавшись (машины-то больше нет!), примчался к своему непосредственному начальнику, по совместительству – Создателю. Тот выругался и начал спешно поправлять дело, поскольку Апокалипсису еще не время. Было бы слишком просто, если бы конец света произошел в такой момент, что принес облегчение хотя бы одному человеку, силящемуся спрятать глаза в кружке с кофейной гущей. Так что Земля спешно восстановлена, всем астероидам вынесено строгое предупреждение, а люди, ничего не замечая, продолжают заниматься своими делами. Всего-то и последствий, что несколько минут растянулись в почти бесконечность.

Я спросила, не заметил ли ты, что, пока на меня смотришь, успели произойти события вселенского масштаба.

– Наверняка, – был уверен ты. – Но я просто пытаюсь представить, каково это и почему… Может, это не наказание, а задание? Может, ты действительно должна что-нибудь найти и без тебя не обойтись?

– Может, и так, – согласилась я. – В любом случае, выбора у меня нет. Я попадаю туда и стараюсь искать. Только вот результатов нет, а жаль. Все-таки это тяжеловато, поэтому, пожалуйста, не надо больше тумана. И без него иногда очень тяжело проснуться.

Ты обещал принять все возможные меры. Потом сообщил как-то нехотя, словно из-под палки:

– Да, мне кажется, это похоже на задание. Иногда такое случается. Моя сестра, например, всегда была одержима ключами.

– Ключами?

– Да. Каждый новый ключ для нее – настоящий подарок. В котором она быстро разочаровывается. Она собирала их повсюду, где только могла найти. Я спросил однажды, зачем она это делает, раз каждый новый ключ через минуту равнодушно отбрасывает в сторону. Она объяснила мне, что ищет конкретный ключ. И ничего не может поделать с собой – должна искать его и найти, и точка. А какой именно и для чего, она не знает. Твои блуждания в коридорах напомнили мне об этом.

– И правда похоже. Только не знаю, поможет ли мне осознание того, что это задание.

– Расскажешь, когда снова туда попадешь?

Я пообещала рассказать. Тогда я не призналась тебе в этом, но твоя история с ключами вызвала у меня странный отклик. Я не удивилась, ведь ключ – штука всегда очень важная.

На прощание ты сказал мне:

– Твои раны выглядят гораздо лучше. – Ты ободряюще улыбнулся, и я тебе в ответ.

Мы с тобой стали настолько близки, что ты перестал быть мистическим чтецом с неизменной книгой в потертой голубой обложке, приходящим во сне в плотной дымке тумана, и Валькирии приходилось считаться с тобой как с реально существующим человеком, потому что я не так уж и редко уходила к тебе. Запросы, поданные в небесную канцелярию, были удовлетворены, туман больше не стелился по земле, и мы подолгу бродили по улицам.

Однажды, когда я вернулась домой после такой прогулки, Валькирия дала мне листок бумаги с адресом.

– Твоя мама просила приехать туда завтра к двенадцати, – сказала она. – Хочет с тобой поговорить.

Я прибыла на место вовремя. Зашла в гостиницу, где сновало множество людей, среди которых порхали юноши и девушки с умопомрачительной осанкой, одетые в не менее умопомрачительную форму. Все это напомнило мне о приеме, где мы с тобой встретились, и это воспоминание привело меня в хорошее расположение духа, однако я почувствовала себя странно и тревожно. «Что же со мной происходит», – думала я, привычно прикасаясь к израненному лицу. Но крови на пальцах почти не было. Ты был прав, раны мои выглядят куда лучше… Но почему? И отчего это наводит меня на мысли о тебе, которые открывают путь этой тревожности?

Без стука я вошла в указанный на листке номер. В двуспальном гнездышке со шкафом, столом и распахнутым окном, в которое вливалась свежесть подступающей весны, замер мужчина средних лет с бутылкой красного вина в руках. Причем замер так, словно украл эту бутылку, а я его застукала.

– Не стоит беспокоиться, – вежливо произнесла я. – Это всего лишь вино. Другое дело – напиток из дзет или сигм. Если найдете такой, знайте – это наш, и трогать его нельзя. Он синего цвета – не ошибетесь.

Мужчина вытаращил на меня свои зеленоватые глаза, в которых изумление смешалось с легким отголоском паники. Мне стало его жалко.

– Да не беспокойтесь же, – повторила я. – Я пришла поговорить со своей мамой. А вы, наверное, мой отец.

Несчастный так и сел, не выпуская из рук бутылку.

– Не то чтобы отец… – забормотал он, крайне смущенный. – Но мы с твоей мамой… Она говорила, твой отец…

– Ну хватит же беспокоиться! – почти сердито проговорила я, усаживаясь на стул, стоящий у стола. – Отец, чтоб вы знали – величина переменная, и с этим ничего не поделаешь. Мать, кстати, тоже.

– Зачем же ты так о своей матери… – снова забормотал мой новый отец.

– Почему о своей? – искренне удивилась я. – Моя мама на месте. Но у многих бывает наоборот – отец на месте, а мать – нет. И тогда мать становится переменной. Ничего в этом плохого или страшного нет, просто жизнь так устроена.

– Ты извини, девочка. – Он виновато потупился. – Просто у меня родители – величины постоянные, с самого моего рождения и до сих пор. Поэтому мне трудно тебя понять.

– А этого и не нужно, – заверила я. – Просто примите к сведению, что на свете вообще нет ни одной постоянной величины. Тем более, когда дело касается людей. Знаете, как Эминеску красиво написал? «Творить никчемный идеал им суждено впустую. Но волны, умерев у скал, родят волну другую»[3]. Все меняется.

– А Бог? – робко спросил отец.

– И Бог тоже, – была уверена я. – До единого неизменного Бога у евреев, как и у всех, было много разных изменных богов, пока не появился недостижимый идеал неизменности. Хотя знаете? Вы меня сейчас не слушайте. Я у Ангела Божьего спрошу, он наверняка об этом лучше знает.

Мой новый отец, казалось, был готов упасть в обморок. Он побледнел, пальцы так сжали бутылку, что нелепо распластались по стеклянной поверхности.

Распахнулась дверь. Как он обрадовался приходу мамы! Я даже растрогалась. Вскочил, устремился к любимой с распростертыми объятиями – хотя так и не расстался с бутылкой, – едва не плача от счастья. Мама прижала его к себе, как маленького ребенка, и почему-то бросила через его плечо укоризненный взгляд, адресованный мне. Я недоуменно пожала плечами. При чем тут я?

Отец был выведен за дверь и отправлен мамой в ресторан вместе с бутылкой вина. Прижимал ее к груди, как младенца. Или как последний оставшийся на тонущем судне спасательный жилет.

Мама вернулась и завела со мной разговор, полный вопросов и намеков, которые мне хотелось слышать меньше всего на свете. Он звонил? Может, приходил? Он звонил мне, спрашивал о тебе. Он скучает. Очень переживает за тебя. Говорит, что даже если бы ты не сделала то, что сделала, он бы хотел наладить с тобой отношения. То есть, конечно, он не думает, что это твоя вина. Просто несчастный случай. Вы бы могли все поправить. Поверь, это действительно возможно. Ты дорога ему, а это самое главное. Мне тоже стало бы легче, если бы вы обсудили все и пришли к какому-нибудь решению.

Каждое произнесенное ей слово вызывало воспоминания. Кровь снова полилась тонкими струйками, но мама не замечала и продолжала говорить. Я пыталась унять дрожь в руках, трясущихся от боли и негативных эмоций, похороненных на кладбище ядерных отходов. Ядерный – значит небывалой мощи, неконтролируемый, опасный, несущий беды и беспричинное уничтожение. У любого человека в недрах этого кладбища хранится такое, о чем он даже не подозревает. Но я не просто подозреваю, а знаю многое из того, что там лежит. Я специально спускалась туда, чтобы похоронить там прошлое, и многое видела. Пока в мозг врывались мамины слова, земля кладбища дрожала и похороненные заживо тянули призрачные щупальца к моему горлу.

Я готова была заплакать, и бог знает к чему это могло привести. Глаза – зеркало души, а слезы – то, что разбивает это зеркало и выносит душу прочь. Но мне нужна была моя душа, поэтому я воззвала к начальнику Ангела, надеясь, что он не обиделся за «переменную величину», почерпнула от этой молитвы сил, встала и заявила:

– Единожды отрекшийся да никогда не будет принят обратно. Он не прощен и никогда не получит прощения. Он – зло, разрушившее мою жизнь, он – подручный дьявола, открывший мне путь в Темные Коридоры. Из-за него я истекаю кровью.

– Прекрати! – вскрикнула мама. – Ты меня пугаешь.

– Извини. Я просто хотела сказать, что не хочу его видеть и вообще знать. Что было, то прошло. Ничего не будет. Ни при каких обстоятельствах. Пусть забудет обо мне. Меня не существует. Счастливого тебе пути, куда бы тебя ни занесло, – попрощалась я и вышла из номера.

На первом этаже в небольшом ресторане сидел мой новый отец. Он усиленно поглощал вино. Я улыбнулась ему и помахала рукой. Он вымученно улыбнулся и ответил тем же.

Я выходила на улицу разбитая, опустошенная, со все еще сотрясающейся землей кладбища и настойчивым желанием заплакать, чтобы хоть немного уменьшить боль. Просто поразительно, какую власть имеет над человеком его прошлое, даже если он все давно решил, похоронил и почти забыл.

И вот тут произошло невероятное. Я увидела тебя. Ты шел по улице в распахнутом пальто, низко опустив голову и явно о чем-то размышляя.

Холодный ветер ударил мне в лицо, когда я сорвалась с места и бросилась к тебе. Былые боль, отчаяние и безысходность мигом преобразились в ворох радостных чувств, вызванных одним твоим видом. Ты поднял на меня удивленный взгляд; я, ни о чем не думая, налетела на тебя, чуть не сбив с ног, обняла, прижалась к тебе, уткнувшись в твой сине-серый свитер и в диком упоении вдыхая слабый запах одеколона, свежести и почему-то корицы. Руки мои сжимались все крепче по мере того, как охватывал страх, что ты оттолкнешь меня. Пожалуйста, думала я, умоляю, не делай этого сейчас. Позволь хотя бы минуту, хотя бы секунду постоять так.

Помедлив, ты приобнял меня одной рукой, другой осторожно провел по моим волосам. От нахлынувшего счастья у меня закружилась голова, и я испуганно поняла – ты нужен мне. Отныне и навсегда. Нужен! Только ты, и никто другой.

Ты склонился и прошептал мне на ухо:

– Ничего. Мне тоже бывает грустно.

Ты принял это за порыв отчаяния, и так оно и было, но мельтешило за этим и нечто другое. Не надо врать, что не понял этого в тот же момент. Ты понял, просто тоже испугался и боялся ошибиться, ни в чем не был уверен, не знал, что делать. Я понимала твои чувства, поэтому отпустила тебя и отступила на шаг, немного виновато улыбнулась.

– Извини, – сказал ты, ответив точь-в-точь такой же улыбкой. – Мне нужно идти. У нас тут дело… С моими родителями.

А мне и в голову не пришло, что степенно следующая за тобой пожилая пара – это твои родители. Они выглядели очень старыми, оба с совершенно седыми волосами, морщинистой кожей, выцветшими глазами, но симпатичные. Серебристые пряди волос тщательно уложены, старомодная одежда будто с иголочки – так могли быть одеты работники солидной фирмы лет тридцать назад.

Они ничуть не были смущены устроенной мной сценой и не разозлились. Наоборот, тут же вынесли суждение.

– Какая хорошая девушка! – проговорил твой отец.

– Какая хорошая! – вторила ему твоя мать.

Ты бросил странный взгляд сначала на них, потом на меня, повернулся и пошел вперед. Твои родители засеменили следом. Я шагала с ними вровень.

– Какая хорошая девушка! – снова сказал твой отец.

– Очень! – подтвердила твоя мать. – Он сказал, что ему нужно идти, но она не хочет его бросать, поэтому все равно пошла.

– Но не рядом с ним, чтобы не мешать, – подхватил твой отец.

– Какая хорошая девушка! – закивала твоя мать и обратилась ко мне: – Ты, наверное, Птицелов. Сын нам рассказывал.

– Это правда, что ты умеешь говорить с птицами? – поинтересовался твой отец.

– Умею, – кивнула я.

– Птицы наверняка видели нашу дочь – ты спроси у них, – предложил твой отец. – Она постоянно ходит повсюду, собирает ключи. Сколько у нее уже этих ключей! Но она все ищет и ищет, все собирает и собирает. Мы не забываем об этом и стараемся делать ей подарки. Ну, знаешь, если увидим где-то ключи. Это очень важно для нашей семьи.

Я достала из сумки связку ключей от квартиры и протянула им.

– Хотите взять мои?

– А можно? – всплеснула руками твоя мать, жадно и одновременно с надеждой смотря на связку.

– Конечно, если для вас это так важно, – кивнула я.

– Какая хорошая девушка!

Твой отец взял ключи, благоговейно спрятал их в карман пиджака и окликнул тебя по имени.

– Ты обязательно должен познакомить эту девушку с сестрой!

– Хорошо, познакомлю, – отозвался ты.

– Познакомь прямо сейчас! – наказала твоя мать. – А мы, пожалуй, сейчас пойдем домой, оставим ключи в ее комнате. Вернется – обрадуется.

Твои родители попрощались и медленно двинулись в обратном направлении. Ты улыбнулся мне.

– Как попадешь домой?

– Валькирия дома, – пожала плечами я.

Ты внимательно посмотрел на меня, совсем как тогда, когда я пила кофе в кафе, потом вздохнул и сказал:

– Ну хорошо, пойдем.

– Если тебе не хочется знакомить меня с сестрой, можем просто погулять, – предложила я. – Я совсем не настаиваю, и мне даже как-то неловко.

– Ладно. Прокатимся на машине? Родители терпеть этого не могут и всегда ездят на автобусе. Это ужасно утомляет.

Я ничего не имела против. Мы свернули в ближайший двор и сели в твою машину, памятную распитием напитка из древнегреческих букв. Оказывается, ты жил поблизости. Я перехватила тебя и твоих родителей в самом начале вашего путешествия.

Ты повез нас куда-то, и я спросила, где сейчас Ангел Божий.

– Кто? – рассеянно спросил ты. – А-а… В церкви, наверное. Ты хочешь с ним увидеться?

– У меня есть вопросы о его начальнике, и мне кажется, он может кое-что прояснить, – объяснила я свой интерес.

Ты усмехнулся и сказал, что как-нибудь устроишь нам встречу.

Но от меня не укрылась твоя мрачность и погруженность в себя. Тебе явно не нравилась наша поездка, и когда мы приехали, меня затошнило от ужаса. Неужели ты узнал мой секрет?

Машина затормозила у фигурных ворот кладбища.

– Выходи, – сказал ты тоном, не терпящим возражений.

Я вышла, ты тоже. Но ты был холоден и уверен в себе, а у меня от страха дрожали ноги. Как, думала я, как ты мог узнать? Впрочем, быть может, это давно было достоянием гласности, а я просто не в курсе? В то время вокруг меня постоянно мельтешили люди, задавали какие-то вопросы, пытались растормошить, фотографировали, вписывали что-то в пугающего вида блокноты с эмблемами на обложках. Не просто же так они это делали.

Ты повел меня по центральной дороге мимо могил тех, у чьих родственников было достаточно денег, чтобы выкупить землю поближе ко входу и поставить высокий памятник с красивой оградкой, положить у него немалых размеров венки и букеты. Потом мы начали сворачивать на узкие тропинки и пошли мимо пристанищ поскромнее, и хотя я понятия не имела, где нашли последний покой останки моего преступления, чем дальше мы заходили, тем хуже мне становилось.

Пытаясь ни о чем не думать, я с преувеличенным вниманием скользила взглядом по надгробиям. Чем дальше мы уходили, тем непрезентабельней они становились. Иногда из-под жесткой корки слипшегося снега выглядывал лишь каменный скол. Но порой попадались полузаброшенные и совсем оставленные трогательные памятники: там у могильной плиты замер херувим с крестом в пухлых ручках, здесь на плите притулился барашек, спустив сонную мордочку к поржавевшей табличке с именем. И хоть они выглядели оставленными, все же вызывали более проникновенные чувства, чем выхолощенные мраморные прямоугольники. Фигурка, заставляющая подняться теплоту в душе случайного прохожего, – милый знак внимания на долгие годы, тогда как цветам через совсем короткое время предстоит стать прахом. Уйдут все, кто знал тебя, и вокруг плиты образуется запустение; а могилу того малыша вечно отогревает своим каменным телом спящий барашек. Впрочем, он, наверное, тоже мертвый. Но чем мертвый барашек не пара мертвому ребенку? Живые должны думать о живых, мертвые – играть с мертвыми.

Последнюю мысль я высказала вслух. Ты оглянулся и сказал удрученно:

– Это верно, но мертвым нужна поддержка живых или почти живых… Ведь живым нужна поддержка мертвых. Многие думают об умерших и черпают силы в этих мыслях. Что встретятся там. Или что кто-то близкий наблюдает за ними. Что ради умершего они должны жить дальше. А мертвым иногда нужна помощь живых.

– У меня накопилось много вопросов к Ангелу, – сказала я. – Ведь Иисус завещал предоставить мертвым погребать своих мертвецов.

– Завещать-то завещал… – пробормотал ты.

Я невольно замедлила шаг. Мы вышли на развилку. На этом перепутье возвышался высокий памятник. Каменный ангел в два человеческих роста, если не больше, готов был распростереть крылья и опустить руку с карающим мечом. Другая его рука чуть приподнялась в предупреждающем жесте. Высеченное из белого камня лицо поражало своей красотой и суровостью. Казалось, это создание спустилось прямиком с небес. Или ненадолго покинуло свой вечный пост у Эдема, дабы вместо райского сада охранить от неугодных дальнейшие территории кладбища.

Ноги сами принесли меня к подножию памятника, прямиком под меч. Если бы ангел опустил его, снес бы мне голову, но он не стал. Может, призадумался о чем-то, а может, ему понравился мой поклон.

– Защитник! – с чувством проговорила я, выпрямляясь.

– Да. – Ты остался очень доволен моим действием – я тогда еще не знала, почему. – Теперь можем проходить, – пригласил ты, словно ангел одобрительно кивнул тебе.

Прежде чем отступить, я невольно подняла глаза, и мой взгляд уперся прямо в лицо ангелу. Чудеса, но он походил на твоего Ангела Божьего. Только – парадокс! – у статуи лицо казалось более одушевленным.

Мы свернули налево, углубились в по-зимнему голый лесок – среди деревьев тоже было достаточно могил, но совсем неухоженных, – а выйдя из него, снова заплутали по дорожкам. В начале кладбища царила затхлая тишина, но здесь щебетали птицы, со свистом проносился ветер. Природа прокралась в эту часть города мертвых и нарушила здешнее безмолвие, с тем чтобы когда-нибудь полностью прибрать ее к себе. На минуту мне стало легче; но тут ты уверенной поступью направился к ряду могил у края тропинки, и у меня снова голова закружилась от ужаса.

– Вот.

Ты остановился у небольшого прямоугольного надгробия. Я пошатнулась… Чтобы скрыть это от тебя и продемонстрировать мнимое самообладание, я присела, якобы изучить плиту. Глаза поневоле уперлись в портрет светловолосой девчушки.

– Это Лилия. – Твой голос донесся до меня сквозь шум и пульсацию в ушах.

– Лилия, – повторила я онемевшими губами.

Это простое слово разрушило заклинание. Мне сразу стало легче. В голове прояснилось, шум исчез, биение сердца снова перешло в нормальный темп. Лилия! Прекрасное, такое знакомое и одновременно незнакомое имя! Чистота и праведность, жизнь и смерть, вселенский покой и знамя войны, раскаяние и надежда – не перечислить всех его значений! Символ ночи, олицетворение света, предвестник славы, божественное тройное величие… Истинно троеградский цветок, истинно троеградское имя! Именно этот поток призрачных понятий, окружающих древнее как мир имя, привлек меня в свое время, и именно так мне непременно хотелось наречь безымянную душу, если мне будет дано такое право.

Интересно, а о чем думал тот, кто давал имя этой девочке? Не по годам угрюмая, она выглядела так, словно в момент перед щелчком фотоаппарата уже знала, что сделанное фото пойдет на ее собственное надгробие и прекрасное чистое имя, вырезанное в камне, навеки обретет околосмертный смысл. Ничего хорошего в этом нет, особенно если тебе, как гласили даты, всего семь лет.

Я улыбнулась угрюмому личику, обрамленному светлыми кудряшками. Низко радоваться в подобном месте, но я действительно была рада, что имя «Лилия» переместилось от знакомых смыслов к незнакомому. Как хорошо, когда тревоги оказываются излишними!

– Это моя сестра, – сказал ты.

Я выпрямилась. Поскольку тревога отхлынула, я снова обрела способность подмечать элементы реального мира. Мне послышался шорох за спиной, словно кто-то, прячась среди деревьев, тихонько подглядывал за нами.

– Просто ветер, – объяснил ты так громко, что я вздрогнула, а деревья сердито зашелестели с удвоенной силой и неожиданно затихли. Должно быть, невидимый соглядатай счел за лучшее ретироваться.

Мы с тобой медленно двинулись в обратном направлении. По пути ты рассказывал свою невеселую историю.

– На самом деле эта могила пустая. Лилия была на два года старше меня. Она была одержима ключами и часто надолго уходила из дома – искала ключи. Я не очень хорошо ее помню, но то, что помню, связано именно с ними. Однажды на улице я нашел ключ. Она буквально вырвала его у меня из рук, внимательно рассмотрела, вздохнула так тяжело и сказала: «Это не тот, но я все равно оставлю его себе». Тогда я спросил у нее, зачем ей нужны все эти ключи и не надоело ли ей постоянно их искать, а потом еще и до бесконечности перебирать в своей комнате. Ты просто не представляешь, как выглядела тогда – да и сейчас – ее комната! Куча коробок – металлических, картонных, деревянных, из-под конфет, обуви, игрушек, – каждая доверху полна ключами. Ключи в вазах, ящиках комода, подставках для карандашей. На ручках шкафов навешаны связки с ключами. Ключи повсюду. Не знаю, как она умудрилась столько достать. Но она очень надолго уходила из дома. Было дело, ее приводили взрослые, натыкающиеся на нее и удивляющиеся, что ребенок ходит один. Ей было всего пять лет, когда ее приволокли с другого конца города. Как она туда добралась – неизвестно. Но она всегда возвращалась, пусть и поздно, грязная, уставшая, но довольная, с кучей ключей. И немного удрученная, потому что нужного все-таки не находилось. Я даже хотел ей помочь и спрашивал, как выглядит этот самый нужный ключ. Но она ответила, что сама не знает. Осознаёт одно – она поймет, когда найдет его, обязательно поймет.

Как-то раз Лилия не вернулась. Ее долго искали, но безрезультатно. Говорили, что это не первый случай, что в городе были другие исчезновения, детей находили мертвыми… Но наши родители вели себя очень спокойно, бросали на поиски все силы, были твердо уверены, что Лилия найдется или вернется сама. Они считали, что она просто заигралась со своими ключами, и, как с ними ни бились, отказывались признавать очевидное. Но как-то раз, спустя примерно полгода после ее исчезновения, в наш почтовый ящик положили чистый конверт. Внутри был только маленький ключ, испачканный кровью. Это наконец-то вразумило родителей. Правда, ненадолго… Детоубийцу вскоре поймали. На ключе оказалась его кровь и кровь Лилии. Лилию объявили мертвой, только вот тело не обнаружили. Многих жертв нашли, но кто-то, как и Лилия, остался ненайденным. Сделали эту могилу, похоронили пустой гроб. И всего через пару месяцев траура родители стали вести себя так, как ведут сейчас. – Ты с грустной улыбкой пожал плечами. – Они делают вид, что Лилия жива, просто ищет ключи. Приходят на эту могилу и сокрушенно выдают: «Как же долго ее нет, когда же она, наконец, вернется?» Таким тоном говорят о ребенке, опаздывающем к обеду.

– Тебе, наверное, очень тяжело пришлось, – искренне посочувствовала я.

– Да. Особенно когда я был маленьким. Ведь они и со мной разговаривают так, будто Лилия жива и просто загулялась. В школе мне приходилось отвечать по этому поводу на массу неудобных вопросов. – Ты невесело засмеялся. – Прошло много времени, прежде чем я разобрался, что к чему.

Мы поравнялись с ангелом-защитником. На этот раз я просто кивнула ему. Мне показалось, что он улыбнулся в ответ, и я, сочтя это за позволение рискнуть, взяла тебя за руку. Ты скосил на меня взгляд, но не отдернул руки. Я крепко сжала твои пальцы. Не для того чтобы выразить сочувствие. Просто потому, что мне хотелось это сделать.

Ты рассказал о важной части своей жизни. Возможно, терзалась я, и мне стоит поведать о своем секрете? Но ведь это совсем другое, и кто знает, что из этого выйдет. Здесь все зависело не только от твоей реакции, но и от моей. Тот эпизод в моей памяти был подернут такой плотной пеленой, что когда людям понадобились подробности, вспомнить их мне помогала целая толпа.

Я взглянула на тебя. Ты спокойно смотрел прямо перед собой и, кажется, не ждал от меня никаких рассказов. И второй раз я вздохнула с облегчением.

Тогда я просто еще не догадывалась, что то, что ты рассказал мне о своей сестре, отнюдь не было секретом. Еще не пришло время делиться сокровенным… Несмотря на то что в тот же вечер я сделала решительный шаг.

Мы подошли к машине. Ты хотел высвободить руку, чтобы открыть дверцу, но я не отпустила. Ты посмотрел на меня несколько растерянно и немного испуганно. Наверняка уже прочел в моих мыслях то, что я хотела сказать, и сомневался, и не верил, что все происходит так быстро, не хотел верить, не знал, стоит ли.

– Не хочу, чтобы ты меня отпускал. – Я посмотрела тебе в глаза.

Ты слабо улыбнулся.

– Придется, если только мы не пойдем пешком.

– Я не об этом. Не хочу, чтобы ты меня отпускал, – повторила я и почувствовала, как спирает дыхание. Я изо всех сил сжала твою руку в своей. – Я сегодня поняла. Это не минутное расстройство. Ты мне нужен. Я хочу тебя.

Ты посерьезнел и пристально, сурово посмотрел на меня. Почти так же сурово, как ангел-защитник на кладбищенской развилке. Но и задумчиво тоже. Ты пытался оценить, что происходит и как такое вообще может случиться. Гиблое дело! На то они и чувства, чтобы не поддаваться рассуждениям и оценкам.

– Наше обещание, – сказал ты.

– Это ему не повредит. – Я уверенно тряхнула головой. – Даже наоборот. Мы пообещали, что у нас будет все, кроме самого главного. Если будет это – почему ты подумал, что будет главное? Не будет. Я просто хочу тебя, вот и все. Ты, наверное, тоже хочешь, – предположила я с уверенностью человека, который взирает на статистику вида «девяносто девять к одному» и, говоря о девяносто девяти, добавляет «наверное» только в священную память об утверждении, что абсолютной истины не существует.

– Наверное, ты права, – задумчиво проговорил ты.

Я не поняла, сказал ли ты «наверное» намеренно, чтобы подразнить меня, или случайно. И пока мы ехали, всеми силами старалась заставить себя ни о чем не думать. Ты, словно специально, не спешил выходить из своей задумчивости и молчал.

Мы миновали двор, из которого начали свое маленькое путешествие к кладбищу, проехали гостиницу, где наверняка все еще приходил в себя после нашей беседы мой новый отец, прокатили через улицу и остановились у многоэтажного дома.

– Я здесь живу, – пояснил ты.

Ты проводил меня в свою крохотную однокомнатную квартирку, сплошь заваленную грудами вещей первой и второй необходимости. То, что подпадало под категории третьей и четвертой, находилось у основания этих гор и практически не замечалось. Это великолепие перемежалось башнями из книг. Я никогда не видела столько книжек – может, только в библиотеке, но когда они аккуратно расставлены на полках стеллажей, их количество как-то теряется.

Мне сразу понравилось у тебя: эти столпы создавали своеобразный уют и заодно чувство защищенности от внешнего мира. Правда, передвигаться между ними было не так просто, но, ступая друг за другом, мы все же смогли добраться до аккуратно застеленной кровати, на которой, к счастью, сторонних предметов не обнаружилось.

Я без лишних слов стала снимать с себя одежду – уверенными движениями, быстро, не колеблясь ни секунды, но и не так, как могло бы быть в порыве страсти, когда пальцы путаются в застежках, дыхание становится лихорадочным и тело пробивает такой жар, что хочется скинуть не только одежду, но и кожу тоже. Нет; просто быстро сняла с себя все. Ты с несколько рассеянным видом последовал моему примеру. К тому времени, как ты закончил, я уже лежала на кровати, закрыв глаза и сложив руки на груди, как у тела, приготовленного к погребению. Но сердце больно билось о грудную клетку, напоминая о том, что в организме теплится жизнь. Я никогда так не радовалась этому обыденному факту, как в тот момент, когда ты прикоснулся ко мне. Чувствовать тебя – что это было за счастье! Я почти забыла и о ранах, и даже о злосчастных стенах, разделяющих нас. Наши тела решили, что стены им не помеха, и сплелись в жарких объятиях. Если бы ты вдруг отстранился и попросил меня встать, я бы не смогла – такая крупная дрожь била во мне; если бы спросил что-нибудь – я не смогла бы ответить, с уст сорвался бы только неразборчивый стон; если бы решил помучить меня промедлением – я бы залилась жалобными слезами, так ты был нужен мне.

Но и ты наверняка чувствовал нечто похожее, потому что не бывает такого действия и такого итога, если в ком-то зреет малейшая доля сомнения. Нужно быть всецело поглощенными друг другом, чтобы во всем существе зрела одна-единственная необъятная мысль, и эта мысль была о том, кто рядом. Ее нужно передать через себя; я сделала это и приняла такую же мысль от тебя, вместе с тобой. Как удивительно это было! Я почти не знала тебя, и вот ты не просто со мной, а во мне, соединились не только наши тела, но и души. Мне показалось, что произошло это где-то в районе третьего неба. Выше, при всем желании, людям не подняться, какая бы неистовая страсть их ни охватывала. Но и третье небо ознаменовало собой захватывающее блаженство, помрачающее все силы разума, а падение с него было столь стремительным, что во всех языках мира не найдется слов, чтобы хоть приблизительно описать его. Ведь свободный полет вниз во сто крат приятнее, чем вверх.

Нам потребовалось много времени, чтобы прийти в себя, и я хорошо запомнила момент, когда сознание включилось и наваждение спало. Я прижималась к тебе всем телом, все еще не в силах отпустить, хотя мышцы рук уже предательски ныли от усталости, и ты тоже крепко сжимал меня в объятиях. Уткнувшись в ложбинку между твоим плечом и шеей, я почувствовала, как мышление возвращается в привычное русло, и первой моей мыслью было, что произошло нечто фантастическое и что мне никогда еще не было так хорошо; но тут твои руки дрогнули, едва заметно – уверена, будь на моем месте другая, она не поняла бы этого. Но для меня это послужило сигналом, и я почти невольно отодвинулась от тебя.

Так было нужно. Ведь мы пообещали.

В ответ на это ты очень тепло улыбнулся, ласково погладил меня по щеке и сказал, что принесешь чего-нибудь попить.

Ты вышел из комнаты, а я в это время решила посмотреть, что хранится в книжных столпах. На первый взгляд показалось, что дело это будет небезопасное, однако твои башни были особенными и стояли твердо. Мне представилось, как ты темным вечером сидишь на полу и старательно строишь их, как ребенок, задавшийся целью насадить все элементы конструктора один на другой.

Я подходила к башне, выбирала наугад книгу, придерживала рукой верхние тома и без проблем вынимала приглянувшийся мне. Сложнее было вернуть все обратно, но и с этим я справлялась, а когда нет, то клала книги сверху, заботясь о том, чтобы столпы стояли по-прежнему твердо, и надеясь, что ты не разозлишься на путаницу. Я была почти уверена, что не разозлишься. Да, башни были прочными, и казалось, что ты специально их строил, но вместе с тем систематики в них не чувствовалось никакой, и вряд ли такая уж большая беда, если «El Conde Lucanor», зажатый между двумя томами «Les Misérables», перекочевал на тоненькую книжечку с выдавленными на корешке еврейскими знаками, составляющими надпись «ספר יצירה», которая, в свою очередь, покоилась на «Тошноте» Сартра.

Это было потрясающее многообразие самых разных языков, от которого кружилась голова. Впору было подумать, что ты принципиально читаешь произведения в оригинале, но моих скудных знаний хватило на то, чтобы понять – это не так. Нашлось много книг на русском, но отнюдь не все они открывали читателю мир русской литературы. Произведения Достоевского, Льва и Алексея Толстых, Гоголя, Куприна, Тургенева, Брюсова, Горького, Шишкова, Амфитеатрова, Булгакова, Пастернака и Андреева перемежались с Переком, Апдайком, Томасом Манном и Лагерлеф. Можно было усомниться в твоих знаниях определенных языков, но вот же! Красивый темный корешок с надписью «East of Eden» – «К востоку от Эдема» Стейнбека. Уже упомянутые мной «Les Misérables» могли быть только «Отверженными» Гюго. «Faust» и «Die Leiden des jungen Werthers» сообщали, что прочесть Гете для тебя – совсем не проблема. Что касается Лагерлеф, скандинавских языков я не знаю совсем, но том с надписью «Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga» и несведущему человеку давал понять, что и шведский язык сколько-то тебе доступен. Еще я углядела красивую «Julemysteriet», опознав по рисунку на обложке трогательную «Рождественскую мистерию» Юстейна Гордера, и на твой счет был зачислен и норвежский тоже. Потом мое внимание привлекла загадочная «Raamattu», и, открыв ее, я узнала Библию. Название издательства подсказало мне, что язык этой книги – финский.

Завороженная обилием языков, я продолжила изучение твоих башен. Попадались и знакомые мне вещи: немало литературы было на латыни, например, «De Civitate Dei contra paganos» Аврелия Августина и ненавистные мне «Epistulae morales ad Lucilium» Сенеки. Приятно поразило обилие греческого – взгляд легко выхватил «Οδύσσεια», хотя на ней же лежал русский «Одиссей», «Στρωματείς» Климента Александрийского и сочинение Флавия с пространным названием «Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς Ῥωμαίους βιβλία», у нас прозванное коротко и ясно – «Иудейская война». Между прочим, книга эта была обернута в бумагу, на которой кто-то – ты? – небрежным рукописным почерком вывел греческие слова. Под бумажной оберткой я обнаружила абсолютно черную обложку без единого словца. Хотела заглянуть внутрь, но меня отвлекли другие книги.

«Kara Kitap», «L’isola del giorno prima»… Насколько я могла судить, турецкий и итальянский. «Ogniem i mieczem» – имя Генрика Сенкевича рядом с этим названием заставило меня подумать, что это польский язык. Все бы ничего, но дальше! Ряды иероглифов, схожих и все-таки различимых. 源氏物語 – наверняка японский. 史記 – тоже японский или, быть может, китайский. 김만중 – должно быть, корейский. Различные вязи. أَلْقُرآن – не нужно быть знатоком арабского, чтобы узнать Коран. Удивительное многообразие!

От изучения башен меня отвлек громкий стук. Ты отправился открывать; щелкнул замок, скрипнула дверь, и пришедший тут же поинтересовался с ноткой отцовской строгости в голосе:

– Ты что, не один?

– Не один, – подтвердил ты. – Заходи. Это Птицелов, и она хотела с тобой поговорить.

– Да? Интересно, о чем это.

Ангел! Неудивительно, что его голос показался мне знакомым.

Я оделась и снова оглядела твою комнату, на этот раз в попытке обнаружить что-нибудь, что могло бы привести меня в относительный порядок. На первый взгляд ничего не нашлось, все подобные вещицы наверняка были в ванной, как и положено, а не простирались длиннющими рядами вдоль стены, как у меня дома.

Но проверить все равно следовало, и я заглянула за книжные башни, чтобы увидеть стену. И – вот оно! Конечно, никаких рядов косметических средств вдоль пыльного плинтуса не стояло, зато валялась одинокая расческа. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы выудить ее из книжнобашенного заточения.

Расческа оказалась пластмассовой, с длинной ручкой, украшенной мелкими стразами. Я покрутила ее в пальцах. Было совершенно очевидно – женская, и слой пыли на ней соответствовал виду твоих зарубцевавшихся шрамов. Я решила, что нужно положить ее обратно. Ты наверняка не знал об этой забытой вещице, и ни к чему было ей показываться тебе на глаза, какой-нибудь шрам мог снова закровоточить…

Я собиралась снова закинуть ее за башни, но тут послышались приближающиеся шаги. Времени не оставалось, и я торопливо сунула расческу себе под одежду – как раз вовремя, чтобы ты ничего не заметил.

– Пришел Ангел, – сообщил ты.

– А у меня нет расчески, – вздохнула я.

Ты отвел меня в ванную и щедро разрешил пользоваться всем, что попадется на глаза. Позволение с подвохом, потому как мне не могло вот так сразу попасться на глаза то, что хранилось в двух шкафчиках, стоящих у стены. В них было множество дверок и ящичков, так что они напоминали один большой ванный секретер. Меня снедало любопытство, но я все-таки сдержалась и воспользовалась твоим заветом, то есть тем, что стояло на полках под зеркалом. Заставлять ждать Ангела было нехорошо, поэтому я только умылась и причесалась, что заняло всего пятнадцать минут. После этого я вышла на миниатюрную кухню, в которой едва умещались стол, холодильник, раковина и одна-единственная антресоль. Стульев было два, и на одном из них расположился Ангел. Он был точь-в-точь таким же, как в нашу прошлую встречу, только одет совсем по-другому…

Так я подумала, но в следующий момент спохватилась: нет, Ангел одет так же – ведь он, как и тогда, был в сутане. Просто вместо живого человека мне вспомнилась статуя на кладбище. До чего же эти лица были похожи!

– Здравствуй, Птицелов, – сказал Ангел почему-то с иронией, которую я не поняла. Что смешного в том, чтобы быть Птицеловом? На себя бы посмотрел.

– Здравствуй, Ангел, – ответила я в тон ему.

– Присаживайся, – ты указал на свободный стул.

Я села, ты поставил передо мной кружку с кофе – такая же стояла перед Ангелом, – а сам присел на край стола.

Первым делом я обратилась к тебе:

– Ты, похоже, знаешь все языки на свете!

– Да.

Так ты ответил. Коротко и скромно, словно ничего необычного в этом нет. Просто «да» – и все. Но этого явно было недостаточно, потому что Ангел, будто имел к твоим успехам самое непосредственное отношение, счел нужным строго подтвердить:

– Да. – Но, заметив мое замешательство, мягко перевел тему: – О чем ты хотела поговорить со мной?

– О твоем начальнике, – сказала я. – Я говорила со своим новым отцом и пыталась убедить его, что…

Три точки зрения

Птицелов. Все меняется. В мире нет ни одной постоянной величины. Даже Бог не является постоянной величиной. Неизменность – это всего лишь недостижимый идеал, придуманный людьми. Это так?

Ангел. Все так, как со всеми другими вопросами: на любой можно посмотреть с разных сторон. Твой ответ однозначный. Его не существует и не может существовать.

Птицелов. Тогда ответь мне с нескольких сторон, несколькими многозначными ответами.

Ангел. Учитывая специфику темы, я понимаю так, что тебя интересуют человеческая точка зрения и божественная. С человеческой точки зрения может быть сколько угодно вариантов. Что касается божественной, даже ангел не может отвечать за Бога. А если бы Он и захотел говорить через меня, человеческому разуму не понять божественных тайн.

Птицелов. Вот тебе моя человеческая точка зрения: все в мире меняется, и даже Бог. Я говорю о Боге, так как всякому очевидно: любой предмет изменчив, и только с верующими можно поспорить о том, изменчив ли Бог, потому что мне приходилось слышать, что неизменчив и вечен, что по сути одно и то же. Но до того времени, как мир стал захватывать монотеизм, у всех народов было множество разных богов, и этот факт делает из Бога сосредоточение точек зрения всех людей. Раньше они были разрознены, но теперь относительно едины, потому что Яхве, Троица и Аллах – это, по сути, одно и то же. Потом они снова разобьются на множество мыслей, какими были прежде. Поэтому нельзя сказать, что Бог – величина постоянная.

Ангел. Нельзя, если смотреть на Бога по-человечески, как на предмет научного исследования. Наука оперирует фактами, но в духовном видении с фактами плохо. Бог не сливался в единое из множества других богов, он выступал их создателем или же просто наблюдал за тем, как люди возвышают порождения собственной мысли до уровня богов. Сам Он оставался неизменным.

Птицелов. Значит, я права. Бог – это недостижимый идеал.

Ангел. Конечно. Ведь ты не Бог, поэтому для тебя неизменность – недостижимый идеал, а недостижимый идеал – Бог. Как и для любого другого человека. Именно поэтому священнослужители постоянно повторяют, что Бог непознаваем. И это так.

Птицелов. Теперь отвечай мне с ангельской точки зрения, раз не можешь с божественной.

Ангел. С точки зрения ангелов, Бог всемогущ, и, значит, Он мог бы измениться, если бы захотел. Вместе с тем у Него нет ни одной причины испытывать подобное желание, ведь Он совершенен. Поэтому остается говорить о том, что Бог таков, каков Он есть. Оставим за скобками вопрос, что вообще понимать под изменчивостью. Характер? Ход мысли? То, что здесь, на земле, назвали бы телом? Все эти человеческие атрибуты неприменимы к Богу, так что и я могу ответить тебе то же, что говорят люди: Бог непознаваем для человека. Но Он всемогущ, и это можно сказать наверняка.

Птицелов. Это не ответ. Ты говоришь, что Бог всемогущ, а там – кто его знает.

Ангел. Но Его и правда никто не может знать полностью, как ты не можешь полностью знать другого человека. Ведь ты не можешь сказать, всегда ли Чтец был таким, каков он сейчас.

Чтец. Я согласен с Птицеловом, люди уж точно меняются всегда – это касается и тела, и мыслей, и вообще всего. Год или даже день назад я не мог быть таким же, какой я сейчас.

Ангел. Да, но Птицелов не может быть уверена в том, что ты не был таким же. Ведь тогда она тебя не знала и исходит только из собственного убеждения о том, что все люди меняются. А этого мало.

Птицелов. Ты прав. То есть ангельская точка зрения – Бог всемогущ, но при этом непознаваем, никакие человеческие атрибуты к Нему неприменимы, поэтому о его изменчивости говорить бессмысленно.

Ангел. Примерно так, хотя мне и не нравится это твое «ангельское» мнение. Спрашивать ангельскую точку зрения – все равно что спрашивать птичью.

Птицелов. (прислушивается). Могу спросить и про птичью.

Чтец. (открывает окно, врывается птичий щебет). Действительно, птицы раскричались.

Птицелов. (Протискивается к окну, высовывается наружу; спустя несколько секунд на ее протянутую руку садится крохотный воробей. Птицелов говорит с ним с минуту, потом воробей улетает. Птицелов возвращается на место, Чтец закрывает окно.) Среди птиц самое распространенное мнение, что все в мире находится в непрерывной изменчивости. Бог может быть постоянной величиной в этом потоке, а может и не быть. Все зависит от отношения к Нему того существа, которое пытается найти ответ на этот вопрос.

Чтец. Согласен.

Ангел. (Подумав.) Согласен.