Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

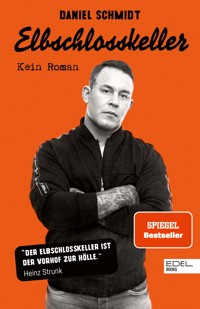

Nach seinem Spiegel-Bestseller "Elbschlosskeller. Kein Roman" geht es nun weiter im rasanten Leben von Daniel Schmidt, dem Wirt des legendären Elbschlosskellers. In "Kiez. Kein Roman" erfahren Leser*innen des ersten Buches, was seit 2018 bei Daniel geschah – sein Absturz nach dem großen Hype, Klinikaufenthalte und Auszeit in Amerika, Fahrten in die Ukraine und sein Kampf für den Kiez –, während alle Neuleser*innen einsteigen können in den faszinierenden Kosmos des Daniel Schmidt, den Kiez-Philosophen, Mann mit Ecken und Kanten und Macher mit einem ganz großen Herzen. Er nimmt uns mit auf eine Reise durch sein Viertel und lässt Menschen zu Wort kommen, die in seinem Leben eine große Rolle spielen und den Kiez, diesen einzigartigen Mikrokosmos, zusammenhalten. St. Pauli und die Charaktere, von denen Daniel Schmidt berichtet, sind so, wie der Autor selbst: schonungslos ehrlich, tolerant und weltoffen, skurril und verrückt, hart aber herzlich …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Es könnte alles so einfach sein.

Ist es aber nicht.

Inhalt

1 | Kiez

2 | Vater, Partner, Wirt

3 | Station No. 1:Der Elbschlosskeller und Dirk, der Zuhörer

4 | Station No. 2:Im Dragsloch bei Eve Champagne, meinem weiblichen Zwilling

5 | Oben, unten, abgestürzt

6 | Station No. 3: In Susis Show Bar mit Frank Hoffmann, dem einzigartigen Kiezpastor

7 | Station No. 4: Alles andere als ein Engel im Sexy Angel

8 | Ukraine, Teil I

9 | Station No. 5: Die Davidwache und Tessi, nicht nur Schutz-, sondern auch Schiedsmann

10 | Station No. 6: In der Herbertstraße bei Domina Manuela, meiner Fast-Stiefmutter

11 | Station No. 7 & No. 8: Lieblingsorte – where Multikulti works

12 | Und wieder mal Amerika

13 | Station No. 9: Der ehemalige Clochard und Jörg, der provokante Punk

14 | Station No. 10: Auf der Großen Freiheit mit Veuve Noire und Barbie Stupid – zwei Superweibern

15 | Schloss ohne Schlüssel

16 | Station No. 11: Der Elbschlosskeller, diesmal nur ganz anders

17 | Station No. 12: Auf dem Spielbudenplatz bei Lydia, der kämpferischen Lakritzhändlerin

18 | Zu spät

19 | Das geheime Treppencafé von Kiez-Ikone Michel Ruge

20 | Ukraine, Teil II

21 | Geschafft, aber keine weiteren Versprechungen

1 | Kiez

Am Anfang war der Elbschlosskeller – Hamburger Berg 38, im Herzen von St. Pauli, mitten in Hamburg. Dieser wunderbar liebenswert schräge Ort war und ist seit zwei Generationen der Dreh- und Angelpunkt meiner Familie. Seine Geschichte ist von unserer nicht zu trennen. Wir leben vom Elbschlosskeller und mit ihm. Dabei ist unsere Kneipe längst das, was man weitläufig eine Institution nennt, und sie ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Unsere oberste Maxime lautet: Jeder Gast ist willkommen, wir schließen niemanden aus. Seit jetzt siebzig Jahren finden im Elbschlosskeller die Heimatlosen und Abgehängten, all diejenigen, die nicht wissen, wo sie hinsollen, ein Zuhause. Hier sitzen Obdachlose neben Millionären, Prostituierte trinken mit Hausfrauen, Touristen schunkeln mit Luden. Und das rund um die Uhr und an jedem Tag im Jahr – stopp, eine Einschränkung muss ich machen: Wenn uns nicht gerade ein Lockdown den Hahn zudreht! So wie im Frühjahr 2020. Um den Keller zum ersten Mal seit seiner Eröffnung 1952 zu schließen, war es aber schon nötig, dass die ganze Welt stillstand.

Der Elbschlosskeller ist so einzigartig und bunt wie unser ganzes Viertel: St. Pauli, unser Kiez, der Kiez. Wer hier lebt, der weiß, worauf er sich einlässt, der will mittendrin sein im prallen Leben, in diesem Mikrokosmos, den es so nirgends sonst gibt. St. Pauli ist eine eigene Welt. Tagsüber geht es hier noch einigermaßen gesittet zu, fast wie in einem ganz normalen Wohnviertel, wenn man die Vielzahl an Sexshops und Pornokinos außen vor lässt und darüber hinwegsieht, dass es an vielen Ecken doch ein bisschen angeschmuddelt ist. Okay, was heißt schon „normal“, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt hier ein bürgerliches Leben, mit Kindergärten und Schulen, Supermärkten, Straßencafés, Restaurants und Kirchen. Die unterschiedlichsten Milieus und Szenen existieren auf St. Pauli mit- und nebeneinander und profitieren – bestenfalls – voneinander. Sobald es aber dunkel wird, fängt der Kiez an zu leuchten, dann erwacht das andere St. Pauli, das sündige und verruchte, die Partymeile, dann kommen die Feierwütigen zum Tanzen, Trinken, Ficken.

Ich selbst habe nie auf St. Pauli gewohnt, aber doch mein halbes Leben hier verbracht. Ich kenne fast jeden Pflasterstein und so ziemlich jede Ecke, und mich verbindet unendlich viel mit diesem Viertel, das so viele Gesichter hat. Da ist zuallererst die weltbekannte Reeperbahn mit all ihren Etablissements zu nennen, den Clubs, Shops, Bars, Theatern, Stundenhotels, von Chic bis Schmutz ist alles dabei. Legendär schmutzig war übrigens Der Clochardauf der Reeperbahn, eine Kneipe, dem Elbschlosskeller nicht ganz unähnlich, leider ist der Laden seit der Pandemie geschlossen. Über dem Clochard wohnte mein Freund Jörg, der deutsch-türkische Punk. Dann gibt es die berühmte Davidwache, unser Polizeikommissariat, das seinen Namen der Davidstraße verdankt. Hier arbeitete, bis er in Rente ging, Thomas „Tessi“ Tessmann und sorgte mit Herz und Courage für Recht und Ordnung auf St. Pauli.

Wenige Meter von der Davidwache entfernt geht es in die Herbertstraße, auch die kennt man in der ganzen Republik. In dieser kleinen Gasse nämlich bietet sich die Crème de la Crème der Hamburger Prostituierten in Schaufenstern den vorbeikommenden Freiern an. Eine von ihnen kenne ich schon seit meiner Kindheit: Manuela Freitag, die dienstälteste Domina Hamburgs, die Grande Dame des Milieus und Freundin meiner Familie.

Dann gibt es das legendäre Dragsloch in der Hein-Hoyer-Straße, sie ist wie der Hamburger Berg eine Seitenstraße der Reeperbahn. Im Dragsloch wohnen bzw. wohnten die geilsten Dragqueens, die ich je kennenlernen durfte. Zum Beispiel Veuve Noire und Barbie Stupid, aber auch Eve Champagne, sie allerdings ist keine Drag, sondern Deutschlands beste Burlesque-Künstlerin.

Geografisch gesehen sind es nur wenige Straßen und Plätze, aus denen unser Viertel besteht. Sie erzählen Geschichten auch von denen, die dieses Viertel prägten, aber längst gestorben sind, von den Luden und Gangstern, die noch einen Ehrenkodex hatten. Typen wie der Schöne Klaus, der in den Siebzigerjahren mit seinem Lamborghini über die Reeperbahn kurvte, fünfzehn Frauen für sich anschaffen ließ und einer der Mitbegründer der sogenannten „Nutella-Bande“ war, einer Ludenorganisation. Heute hängt er regelmäßig im Elbschlosskeller ab und sorgt im betrunkenen Zustand gerne mal für einen Skandal. Auch mein Vater, Lothar Schmidt, zählte, wenn er auch kein Lude war, zu den echten Urgesteinen auf dem Kiez. „Wodka-Lothar“, so nannte man ihn. Er war es, der den Elbschlosskeller zu der Partyhölle machte, die er heute ist. Mein Vater war eine der Legenden, von denen viele der Alteingesessenen heute noch mit leuchtenden Augen erzählen.

Alle diese Geschichten des vergangenen St. Pauli kennt kaum jemand besser als Michel Ruge, Schriftsteller, Künstler, Bonvivant, St. Paulianer von Geburt an. Er ist im Viertel aufgewachsen und lädt seit einigen Jahren die spannendsten Typen des Milieus in sein Treppencafé ein. Dort interviewt er sie oder hängt einfach nur mit ihnen bei einem Kaffee ab. Bei diesem „Café“ handelt es sich um kein öffentliches Lokal, es sind die Treppenstufen, die zu Michels Haus führen.

Tessi, Manu, Jörg, Veuve, Barbie, Eve, Michel und all die anderen, die ihr in diesem Buch kennenlernen werdet, sie sind der Kiez, ganz besondere Charaktere, ohne die St. Pauli nicht funktionieren würde – und ohne die ich nicht hätte funktionieren können. Sie sind Helden, denen ich ein kleines Denkmal setzen möchte. Für mich selbst hat sich der Kiez im Laufe meines Lebens gewandelt, aus meiner jugendlichen Faszination für die Unterwelt und ihre gesetzlosen Gesellen wurde, je älter ich wurde, ein großer Respekt vor Menschen, die Toleranz nicht nur predigen, sondern leben, vor den Freigeistern der Szene. So wie Mausi einer war, ein ehemaliger Schließer in einer JVA, der in seiner Freizeit in Frauenklamotten, mit Schminke und Perücke über den Kiez stöckelte. Das war seine Freiheit. Ich denke auch an Inge und Jackie, die seit Jahren am Hamburger Berg auf der Straße leben. Das ist ihre Form von Freiheit. St. Pauli ist ein Sammelbecken von Andersdenkenden, egal aus welcher Ecke sie kommen und von welcher Gesinnung sie sind.

Das alles mag ich immer noch, dennoch bedeutet der Kiez für mich heute vor allem Zusammenhalt und Familie. In Zeiten der Krise sind wir zusammengerückt und passten aufeinander auf. Das war gar nicht so selbstverständlich, denn natürlich gibt es Konkurrenz, Neid und Argwohn, es ist nicht alles nur heiter und harmonisch. Der Kiez ist auch ein hartes Pflaster. Und dennoch, als es darauf ankam, hat man zusammengehalten, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe und, ehrlich gesagt, wie ich es mir in meinen kühnsten Träumen nicht erhofft hätte.

Das St. Pauli, wie es mein Vater noch aus seinen HochZeiten kannte und mitprägte, ist schon lange nicht mehr das St. Pauli von heute. Leider, muss man sagen. Das Publikum hat sich komplett verändert, nicht von heute auf morgen, es war ein schleichender Prozess. Viele der Alteingesessenen, der Kiezianer, sind weggestorben oder sie wurden vertrieben. Gentrifizierung heißt das böse Wort. Alles wird teurer, und diejenigen, die nicht so viel zum Leben haben, müssen raus aus ihren Wohnungen.

Auch Jörg, den Punk, warf man aus seiner Bleibe über dem schon erwähnten Clochard. Aber dieser wunderbare Provokateur hat schon so einiges über sich ergehen lassen, und ich bin mir sicher, er wird sich nicht unterkriegen lassen. Auch vielen Kneipenwirten auf St. Pauli steht das Wasser bis zum Hals. Die Pandemie hat das Kneipensterben beschleunigt, begonnen hat es viel früher. Das Hauptproblem besteht im Ballermanntourismus. Heißt konkret: Immer mehr Menschen feiern zwar auf dem Kiez, lassen ihr Geld aber nicht bei den Wirten und Gastronomen. Möglich wurde das durch den inflationären Zuwachs an Kiosken im Viertel. Inzwischen findet man an die sechzig Kioske auf der Reeperbahn und in den Seitenstraßen. Manche Kioskbesitzer betreiben ihren Laden schon seit zwanzig, dreißig Jahren. Sie gehören dazu, die brauchen wir auch, aber wenn aus der Reeperbahn irgendwann eine Kioskmeile wird, läuft etwas falsch, dann geht der Flair verloren. Kauft im Kiosk eure Zigaretten, eure Kaugummis und euren Softdrink, aber trinkt das Bier bitte in einer Kneipe – sonst gibt es uns bald nicht mehr. Die Touris aber besorgen sich immer häufiger den billigen Alkohol in den Kiosken, betrinken sich auf der Straße und gehen anschließend nur zum Tanzen und Feiern in die Bars und Clubs, ohne dort etwas zu verzehren. „Cornern“ nennt man das. Viele Lokale haben dadurch richtig zu kämpfen, und manchen, denen es ohnehin schon schlecht ging, brach dann die Pandemie final das Genick.

Das alles und noch viel mehr ist St. Pauli. Ich werde euch in meine Welt mitnehmen, werde euch die Orte zeigen, die meine Geschichte auf dem Kiez erzählen. Und ich werde euch einige Menschen vorstellen, die den Mikrokosmos St. Pauli ausmachen, die sein Herz und seine Seele sind. Die liebenswert Verrückten, Verruchten, Chaotischen und Bekloppten.

Und ja, ich bin einer von ihnen.

2 | Vater, Partner, Wirt

Wer mich bislang noch nicht kannte (es soll ja die einen oder anderen geben), der lernt mich jetzt kennen. Ich merke, das hört sich nach einer Drohung an, soll es aber nicht, ganz im Gegenteil. Denn nicht jeder von euch hat mein erstes Buch gelesen, das die Geschichte des Elbschlosskellers und seiner Gäste erzählte, ebenso wie meine eigene und die meiner Familie. Seitdem aber ist richtig viel passiert in meinem Leben. Wenn es etwas nie gab, dann Langeweile. Wer mich nur ein bisschen kennt, der weiß: Stillstand ist nicht so mein Ding.

Erinnert ihr euch? Die berühmte „8“ meines Lebens, von der ich in meinem ersten Buch berichtete? Diese „8“ steht für das Auf und Ab in meinem Leben. Erst geht es rasant nach oben, dann abrupt nach unten, und alles wieder zurück auf Anfang. Der größten Euphorie folgt jedes Mal ein richtig schlimmer Absturz. So war es mein ganzes Leben lang, so war ich immer. Und egal was ich tat, aus diesem Kreis kam ich seit meiner Jugend einfach nicht heraus. Immer musste alles extrem sein, nie gab es eine längere Phase an Stabilität und Verlässlichkeit. Vor drei Jahren aber hatte ich kurzzeitig das Gefühl, so, jetzt hab ich’s geschafft, das passiert mir nie wieder. Leider war das ein Trugschluss. Denn es kam dann alles noch schlimmer, als ich es jemals zuvor erlebt hatte. Zu akzeptieren, dass diese „8“ einfach in mir begründet liegt, war ein langer und schmerzlicher Prozess, der mich zweimal in Entgiftungskliniken brachte und mich beschließen ließ, Deutschland für neunzig Tage zu verlassen, einfach nur um wieder ich selbst zu werden. Und dann, nachdem ich wieder zurück war, verlor ich einen der wichtigsten Menschen in meinem Leben.

Aber langsam, eins nach dem anderen, ich wollte euch erzählen, wer ich eigentlich bin.

Ich heiße Daniel Schmidt, Jahrgang 84, mit Leib und Seele Wirt, aber noch lieber ist mir die Vaterrolle. Meine Lebenspartnerin Susanna und ich sind Eltern eines zehnjährigen Sohnes namens Lennox. Der kleine Kerl ist eine Wucht, wenn auch gerade in einem etwas schwierigen Alter, aber er schafft es immer, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mit Susanna, Lennox’ Mutter, bin ich seit zwölf Jahren zusammen. Sie ist wie ich eine echte Kiezgöre und kennt das Gastronomiegeschäft von der Pike auf. Gemeinsam betreiben wir neben dem Elbschlosskeller noch einige andere Kneipen, wie die Meuterei und das Bayernstüberl und das Zum Motherfucker, das früher Gerhards hieß und nicht mehr so richtig in Schwung kam. Aber seitdem wir den Laden umgetauft haben (und uns hielten einige für völlig bekloppt: „Motherfucker“? Ernsthaft?), rennen uns die Leute – vor allem männliche Touris, die aus der Herbertstraße kommen und als Erstes das Wort „Motherfucker“ lesen – die Bude ein. Die Zeiten sind hart, ich sagte es schon, und je mehr in den vergangenen Jahren unser kleines Kiez-Imperium anwuchs, umso größer wurde auch die Verantwortung, die auf unseren Schultern lastet. Die komplette Logistik und Orga, Mieten, Wareneinkauf, die Gehälter für die Angestellten, das ist ein Riesenkostenapparat. Und als wir wegen der Pandemie schließen mussten, war das keine einfache Sache. Ich erlebe es tagtäglich bei vielen anderen in unserem Umfeld, wie schwierig es ist, neben dem Job das Familienleben nicht zu vernachlässigen. Das hat mich tatsächlich lange Zeit sehr mitgenommen, wenn ich merkte, ich kam an meine Grenzen. Susanna und ich reißen uns wirklich den Arsch auf, um unser Leben gewuppt zu bekommen, die Läden am Laufen zu halten und gleichzeitig unserem Sohn gute Eltern zu sein. Ich will nicht einer dieser Väter sein, die nur das Geld nach Hause bringen und sich ansonsten verdrücken. Ich will ein Vater sein, der sich Zeit nimmt und einfach da ist. Weil ich selbst nicht so aufgewachsen bin.

Meine Eltern – der berühmte „Wodka-Lothar“ und meine Mutter Katja, die Tochter eines Bäckermeisters – lernten sich Anfang der Achtzigerjahre im Elbschlosskeller kennen. Wo sonst?! Meine Mutter war gerade Anfang zwanzig, blutjung, bildhübsch, mein Vater ein gestandenes Mannsbild, mit über vierzig Jahren wesentlich älter und erfahrener und schon längst der Zampano des Kellers. Die Geschichte, wie die beiden zusammenkamen, ist schnell erzählt: Meine Mutter wurde von ihrer Mutter, meiner Oma, gelegentlich zum Hamburger Berg geschickt, um ihren Vater aus dem Elbschlosskeller zu holen, wenn er dort mal wieder versackt war. Bei einer dieser Gelegenheiten trafen sich die Blicke meiner Eltern. Und da war es auch schon um die beiden geschehen. Meine Mutter war fasziniert von dieser Erscheinung von Mann, mein Vater war hin und weg von ihrer Schönheit. Sie wurden ein Paar, heirateten bald schon, bekamen zwei Kinder, meine jüngere Schwester Jana-Joy und mich. So weit, so gut. Dazu gibt es eine schöne Anekdote, die ich gerne wiedergebe (meine Mutter hört sie nicht so gerne): Dass ich ein Kind des Elbschlosskellers bin, ist wörtlich gemeint. Denn es heißt, ich sei im Keller hinterm Tresen gezeugt worden. Ob das stimmt, da scheiden sich die Geister.

Groß geworden bin ich in einer Welt fernab von Kiez und Kneipen, nämlich in Sasel, einer eher gutbürgerlichen und gut situierten Gegend am Rande Hamburgs, wo ich die ersten Jahre eine sehr liebevolle und behütete Kindheit erfuhr. Meine Schwester und ich waren ein Herz und eine Seele. Bis es eines Nachts zu einer – ich würde sagen traumatischen – Erfahrung kam, die meine Schwester und mich komplett aus der Bahn warf. Bis dahin aber habe ich nur schöne Erinnerungen an die Zeit in Sasel. Unsere Kindheit war allerdings ganz schön abgefahren. Unser Vater verdiente mit dem Keller mehr Geld als jeder Studierte, als jeder Arzt oder Anwalt aus unserer Nachbarschaft. Die meisten meiner Mitschüler waren Kinder aus Akademikerfamilien. Mein Vater war zwar „nur“ Wirt, sah aber aus und trat auf wie ein Lude aus dem Bilderbuch. Immer mit Porschebrille auf der Nase und dicker Goldrolex oder -wempe am Handgelenk, die Haare im Vokuhila-Look, dazu trug er Fliegerjacke und Boxerschuhe und fuhr eine fette Limousine. In seinen besten Zeiten verdiente er bombastische Gelder im Elbschlosskeller, aber er war auch sehr großzügig und ließ alle anderen daran teilhaben, wenn es ihm gut ging. Das gehörte zu seinem guten Ton auf dem Kiez. Manchmal machte er sich einen Joke mit den Taxifahrern, dann ließ er sich einen Wagen zum Elbschlosskeller rufen. Wenn das Taxi vorfuhr, stieg er ein und sagte: „Einmal zum Goldenen Handschuh, bitte.“ Dazu muss man wissen, von unserer Kneipe zum Handschuh sind es mal gerade zwanzig Meter über die Straße rüber. Der Fahrer guckte meinen Vater ungläubig an und dachte: Will der Typ mich verarschen? Ja, das wollte mein Vater, stieg beim Handschuh aus, drückte dem Fahrer lachend 20 Mark oder mehr in die Hand und war zufrieden mit seinem Witz. So war mein Vater.

Und meine Mutter, wie gesagt: jung, zart, schön. Da war allen, die die beiden zusammen sahen, sofort klar: Er ist Zuhälter und sie seine Ex-Prostituierte. Genauso dachte die Nachbarschaft über uns, ebenso meine Lehrer, meine Mitschüler und deren Eltern. Aus diesem Grund war ich ein Außenseiter, von Anfang an, dabei wollte ich immer nur eins: dazugehören. Nur ließ man mich nicht, weshalb ich ein rebellisches Kind wurde, das es seiner Umwelt nicht leicht machte.

Meine Eltern hatten eine Arbeitsteilung, die darin bestand, dass mein Vater regelmäßig auf den Kiez fuhr, um Geld zu verdienen, während meine Mutter zu Hause blieb und sich um uns Kinder kümmerte. Heute würde man sagen: Das war eine komplett altbackene Rollenverteilung. Meine Mutter erledigte ihre Aufgabe mit großer Hingabe und blühte in der Mutterrolle auf. Sie bombte uns voll mit ihrer Liebe, und ich bin mir sicher, nur weil ich so viel Liebe von ihr erfuhr, kann ich heute so viel davon weitergeben. Das ist meine feste Überzeugung. Ich weiß, wie man Liebe empfängt, ich weiß, wie sie aussieht, wie sie sich anfühlt, ich weiß, wie man sie weitergibt. Tatsächlich ist Liebe – und das ist jetzt nicht nur so ein Klugscheißerspruch – das Einzige, was sich von alleine mehrt und nicht weniger wird, wenn du es weitergibst, das ansteckt und sich mit Geld niemals kaufen lässt.

Die traumatische Erfahrung, die damals alles änderte – heute würde ich so weit gehen zu sagen, sie beendete unsere Kindheit –, machten meine kleine Schwester und ich eines Nachts, als wir, wie es gelegentlich der Fall war, mit unseren Eltern ein paar Tage auf einem Campingplatz verbrachten. Ich war zwölf, meine Schwester acht Jahre alt. In der Ehe unserer Eltern musste es schon länger gekriselt haben. In dieser Nacht wurde ich plötzlich wach wie in einem schlechten Traum, weil sich unsere Eltern laut stritten. Ich öffnete meine Augen, stand auf und taumelte zum Durchgang zwischen Wohnwagen und Zelt. Dann öffnete ich die Tür. Was ich aber jetzt beobachten musste, war eine Auseinandersetzung, wie ich sie bis dahin noch nicht erlebt hatte. Meine Eltern waren beide ziemlich angetrunken, brüllten sich ins Gesicht, dann eskalierte es und mein Vater schlug meiner Mutter mit der Faust ins Gesicht. Heute noch sehe ich diese Szene wie aus einem Tarantino-Film vor mir, als wäre sie erst letzte Nacht geschehen: In Zeitlupe fliegen Zähne in einem Blut-Speichel-Splash durch die Luft …

Im nächsten Moment nahm ich wahr, dass auf einmal meine kleine Schwester neben mir stand. Weil ich selbst wie in einem Tunnel war, hatte ich nicht mitbekommen, dass auch sie wachgeworden und aufgestanden war. Jetzt hielt ich sie am Arm fest. Mir war klar, dass auch sie die Auseinandersetzung mitbekommen haben musste. Meine Mutter lief nach draußen, setzte sich in den Wagen und gab Vollgas. Mein Vater folgte ihr, schmiss sich quer vors Auto, sie machte eine Vollbremsung. Danach erinnere ich mich nur noch an Schreien, Weinen, ein Zerren aneinander, schließlich fuhr meine Mutter fort.

Nach dieser Nacht ging die Ehe meiner Eltern schon bald in die Brüche. Es gab noch ein paar Versuche, die Beziehung zu kitten, allein wegen uns Kindern gaben sie sich Mühe, aber schließlich trennten sie sich. Meine Schwester und ich blieben bei meiner Mutter. Mein Vater wurde mehr und mehr zu einer Randfigur. Für Jana-Joy und mich war in dieser Nacht aber viel mehr kaputtgegangen. Unsere Kinderseelen waren beschädigt worden und sie wurden nie wieder ganz heil. Das Traurige war, dass wir uns als Geschwister von dem Tag an entfremdeten und nie mehr in der Lage waren, darüber zu sprechen, was wir erlebt hatten. Es dauerte Jahre, bis Jana-Joy und ich dann doch wieder zueinanderfanden. Da waren wir beide erwachsen, und es war zu spät, wie ich heute weiß. Meine Schwester wurde schon in jungen Jahren psychisch krank, hatte eine bipolare Störung. Sie durchlitt immer wieder schwere Phasen, in denen sie für niemanden von uns erreichbar war. Viele Male stand sie am Abgrund, war am Rande des Aufgebens, wollte nicht mehr leben, dann plötzlich war sie zurück, wieder oben auf ihrer „8“, und irgendwie ging es weiter. Das hofften wir alle. Schließlich fiel sie in ein Tief, aus dem sie es nicht wieder herausschaffte. Sie nahm sich mit einem Cocktail aus Tabletten und Alkohol das Leben. Als man sie fand, atmete sie zwar noch und man brachte sie ins Krankenhaus, dort aber starb sie. Und zwar in derselben Klinik, in der nur wenige Tage später mein Sohn geboren wurde. Was für ein abgefahrener Lebenszyklus, denke ich seitdem, die eine verlässt diese Erde, der andere kommt neu hinzu, innerhalb von wenigen Tagen. Am 5. 8. ist meine Schwester gestorben – am 12. 8. hätte sie Geburtstag gehabt –, am 15. 8., also zehn Tage darauf, kam Lennox zur Welt.

Meine Jugend war alles andere als geradlinig. Mit vierzehn fing ich an, extrem intensiv Bodybuilding zu betreiben, ich schmiss Unmengen an Steroiden ein, was eine wirklich dumme Entscheidung war, von der ich nur abraten kann. Bald schon machte ich auch meine ersten Drogenerfahrungen mit Marihuana. In meinem ersten Buch beschreibe ich diese heftige Zeit ungeschönt und ausführlich. Es passierten Dinge, die damals ihren Anfang nahmen und erst vor Kurzem eine Fortsetzung fanden. Mit achtzehn Jahren zum Beispiel ging ich für ein Jahr nach Amerika, ich lebte bei einer Gastfamilie und machte dort meinen Highschoolabschluss. Das Auslandsjahr war die Idee meiner Mutter, die darin den besten Weg sah, mich vor mir selbst zu schützen. Sie hatte ihr Leben lang mit psychischen Problemen zu kämpfen. Zum Glück war sie selbstreflektiert genug, um zu erkennen, dass sie mich nicht jedes Mal würde retten können – auch wenn sie ihr Bestes gab –, während ich drauf und dran war abzudriften. Auf die schiefe Bahn zu geraten – das klingt so klischeehaft, aber im Grunde war es so. „Du musst hier weg“, sagte meine Mutter, „du brauchst andere Menschen, ein neues Umfeld, einen Kompass im Leben.“ Ich hatte nicht das Gefühl, ich würde weggeschickt oder abgeschoben. Ich hatte eine Riesenlust auf das Abenteuer Amerika.

Als ich ein Jahr später wieder zurück in Deutschland war, fing ich an, im Elbschlosskeller an der Bar zu arbeiten. Mein beruflicher Einstieg auf dem Kiez war gemacht. Mit meinem Vater hatte es zwar keine wirkliche Annäherung, aber doch so etwas wie eine Normalisierung gegeben, was uns allen guttat. Bevor ich mich endgültig dafür entschied, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten, nahm ich noch eine Abzweigung, für die meine Schwester verantwortlich war. Kurz vor ihrem Tod kam sie eines Tages in den Elbschlosskeller und hockte sich zu mir an den Tresen. „Du geldgeiler Sack, du bist so blöde, dass du hier in dem Laden deine Zeit vergeudest“, blaffte sie mich wie aus dem Nichts an. „In diesem Laden, der alles in unserer Familie zerstört hat.“ Genau das waren ihre Worte. „Wenn ich ein Kerl wäre, wenn ich Eier hätte, dann würde ich etwas ganz anderes machen. Ich würde Zimmermann lernen.“ Ich wusste gar nicht, wie ich auf diese verbale Attacke reagieren sollte, und ließ ihre Aussage im Raum stehen.

Als Jana-Joy gestorben war, stürzte ich in ein Loch. Ich wollte nur noch vergessen und trank Unmengen Alkohol. Wie ich es in diesem Zustand überhaupt schaffte, an der Theke zu arbeiten, ist mir selbst ein Rätsel. So ging es einige Wochen lang. Irgendwann, in einem klaren Moment, erinnerte ich mich daran, was Jana-Joy zu mir gesagt hatte. Und ich merkte, wenn ich jetzt so weitermache, gehe ich zugrunde. Dann ende ich wie sie, und das hätte sie niemals gewollt. Ich beschloss, das zu tun, was sie gesagt hatte, hörte auf zu trinken, nahm allen Mut zusammen und sah mich nach einer Lehre zum Zimmermann um. Immerhin war ich schon Mitte zwanzig und damit wesentlich älter als andere Bewerber. Über Kontakte bekam ich die Nummer eines Betriebs, bei dem ich mein Glück versuchen wollte. Ich rief an, bekam den Meister an den Apparat und sabbelte einfach drauflos. Sabbeln konnte ich schon immer gut. „Wenn du so arbeitest, wie du redest, kannst du bei uns anfangen“, sagte er. Den Job zu bekommen, war also einfach gewesen, die ersten Wochen in der Lehre waren alles andere als leicht. Die anderen im Betrieb sagten sich: So ein Typ, muskulös, tätowiert und mit einem Selbstbewusstsein bis sonst wo, der muss mal lernen, sich unterzuordnen. Und so ließ man mich im ersten Monat Erdhaufen von links nach rechts schaufeln und die abartigsten Arbeiten erledigen. Ich kniff die Arschbacken zusammen und zog es durch, weil ich es wirklich wollte, und schloss die Lehre nach zweieinhalb Jahren mit Bestnoten ab. Anschließend ging ich sofort wieder zurück auf den Kiez und arbeitete wieder im Elbschlosskeller. Ich hatte nie vorgehabt, den Rest meines Lebens als Zimmermann zu arbeiten. Ich hatte beweisen wollen, dass ich mehr draufhatte – mir und meiner toten Schwester.

Mit 26 Jahren übernahm ich den Elbschlosskeller als Wirt. Offiziell und per Vertrag war meine Mutter die Pächterin des Ladens. Nach außen hin war mein Vater der Chef. Diese Arbeitsteilung war zwischen den beiden eingespielt und hatte über Jahre mehr schlecht als recht funktioniert. Als es zum endgültigen Bruch zwischen ihnen kam, endete auch ihre Arbeitsbeziehung. Meine Mutter warf meinen Vater raus. Weil er sich jedoch weigerte, den Keller aufzugeben, wurde er von der Polizei abgeführt. Was im Nachhinein sicherlich keine gute Idee war. Mein Vater war ein stolzer Mann und diesen unwürdigen Abgang hat er nie verwunden. Weil ich damals zu meiner Mutter hielt, nahm er mich in Sippenhaft. Von diesem Tag an war unsere ohnehin schwierige Vater-Sohn-Beziehung zerbrochen. Und das ist für mich wie eine offene Wunde, die nur schwer heilen kann.

3 | Station No. 1: Der Elbschlosskeller und Dirk, der Zuhörer

Wo sonst sollte ich auf der Landkarte meines Lebens starten als im Elbschlosskeller, wo drei Stufen in eine Welt hinunterführen, wie es sie sonst nirgendwo gibt. Der Elbschlosskeller wurde in der Presse oft als die härteste Kneipe Deutschlands beschrieben, auch als die gefährlichste. Ja, es geht bei uns hart zu, es kann auch gefährlich werden und es gab hier zahlreiche Polizeieinsätze, aber für mich ist und bleibt der Keller die sozialste Kneipe der Welt. Und das ist sie aufgrund der Menschen, die ihr ein Gesicht geben. So wie es mein Vater tat und so wie ich es als Wirt versuche, jedem, der eintritt, unvoreingenommen und respektvoll gegenüberzutreten, egal ob es der Obdachlose von nebenan ist oder der Unternehmer aus Blankenese.

Wenn es jemand geschafft hat, auf dem Kiez als ein Urgestein zu gelten, und von denen gibt es einige unter unseren Keller-Gästen, erkennt man das oftmals daran, dass er oder sie sich auch einen Spitznamen verdient hat. Die meisten dieser Namen sprechen für sich.

Mein Vater, „Wodka-Lothar“, trank zu seinen besten Zeiten pro Schicht mindestens eine Flasche Wodka. Dazu muss man wissen, er arbeitete in der Regel drei Schichten à zwölf Stunden am Stück, macht also drei Liter Wodka, die er konsumierte und dabei den Laden schmiss, als wäre er nüchtern. Er trank manchmal auch Skinny Bitch, also Wodka-Soda. Den massiven Alkoholkonsum merkte man meinem Vater auch nicht an, wenn er nach seinen Schichten zu uns nach Hause kam, den roch man dann eher.

„Rum-Carlo“, Markenzeichen schwülstige Lippe, ernährte sich nicht nur vierzig Jahre lang von Rum, er sah auch aus wie ein Rumfass. Eines Tages saß er neben seiner Frau an der Theke im Elbschlosskeller, während sie die ganze Zeit auf ihn einredete und an ihm herumnörgelte. Er guckte wie in einer Trance starr geradeaus und hielt sich an seinem Rumglas fest. Dann nahm er einen letzten tiefen Schluck, stellte sich auf und stach seiner Frau mit einem Kartoffelschälmesser, das er in der Tasche mit sich trug, seitlich in den Hals. Sie überlebte, er kam in den Knast. Sein erster Gang nach dem Gefängnis führte ihn … in den Elbschlosskeller.

„Korn-Erna“ trank ausschließlich was? Korn! Sie wurde über achtzig Jahre alt, war am Ende ganz klapprig und trug eine Augenklappe, saß betrunken hinten links in der Ecke des Elbschlosskellers, manchmal 48 Stunden lang. Erna grinste alle niedlich-freundlich an und musste nie bezahlen, weil sich immer jemand fand, der ihr einen Korn ausgab, den sie sich im Kognakschwenker servieren ließ.

„Mörder-Mike“ saß 21 Jahre im Gefängnis, weil er zwei Leuten den Hals umgedreht hatte (wortwörtlich). Nach seiner Haftentlassung wurde er Stammgast im Keller und ist es bis heute. Er hat immer ein wachsames Auge auf die anderen Gäste, vor allem auf die Bedürftigen: Wenn zum Beispiel einem beim Aufstehen die Hose runterrutscht und der das nicht merkt, weil er zu betrunken ist, läuft „Mörder-Mike“ zu ihm hin und zieht sie ihm wieder hoch. In solchen Momenten zeigt sich trotz allem sein gutes Herz. Manchmal komme ich in den Elbschlosskeller und sehe „Mörder-Mike“ mit zehn Touristen am Tresen sitzen. Dann kann es vorkommen, dass er durch den ganzen Laden brüllt: „Hey, Daniel, ich hab grad ne geile Fotze geleckt.“ Schweigen! Und dann setzt er noch einen drauf: „Und zwei geile Schwänze habe ich auch geblasen.“ Schockstarre bei den Touris! Im Knast nämlich hatte „Mörder-Mike“ festgestellt, dass er nicht nur auf Frauen, sondern auch auf Kerle steht.

„Dirty Uwe“ hieß einer unserer langjährigen Mitarbeiter. Über zehn Jahre lang trank er pro Schicht zwei Kästen von einem Lakritzlikör namens Dirty Harry. Dabei gab es ein Spiel: Man klopfte den Kronkorken auf, und wer es schaffte, den Mülleimer zu treffen, musste die nächste Runde nicht bezahlen.

„Flitze-Muschi“ wurde so genannt, weil sie von den dreißig Jahren, die Bernd im Keller an der Bar arbeitete, mehr als zwei Jahrzehnte lang ein Fickverhältnis mit ihm hatte. Wenn er sie im Partyrausch zum Vögeln aufforderte, brüllte er laut „Flitze-Muschi“ durch den Laden, dann flitzten beide hinten ins Büro. Bernds Leben endete tragisch. Er hatte immer wieder Aussetzer, fiel einfach um, wir alle machten uns Sorgen. Irgendwann ging es nicht mehr und er musste aufhören zu arbeiten. Er starb an Zungenkrebs.

Und dann fällt mir noch „Halbe Lunge“ ein, ein altgedienter, ehemaliger Kapitän zur See. Er ist zwar kein Stammgast im Keller, aber er ist wichtig auf dem Kiez, weil er uns bei der Hilfsaktion für die Obdachlosen während des Coronalockdowns sehr unterstützte. Seinen Namen bekam er, weil er beim Fußballspielen wegen seiner schlechten Kondition immer keuchte und hechelte.