17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kösel-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Liebe leuchtet in den dunkelsten Ecken!

In seinem neuen Buch geht Daniel Schmidt, Wirt des legendären Hamburger Elbschlosskellers, auf Spurensuche nach Glück und Lebenssinn – und zwar an Orten, an denen man weder das eine noch das andere vermuten würde. Denn egal, wie tief jemand sinkt oder welche Tragödie einem widerfährt, es gibt immer den einen Funken Hoffnung, der dem Schicksal noch einmal eine neue Wendung geben kann. „Die Liebe leuchtet in den dunkelsten Ecken.“ Davon ist Daniel Schmidt überzeugt, denn genau das hat auch er in seinem eigenen bewegten Leben voller Höhenflüge und dramatischer Abstürze immer wieder erfahren. Er erzählt offen und schonungslos vom erbarmungslosen Kiezleben, von der Löwengrube, in die er immer wieder geworfen wurde – und aus der er auch immer wieder gerettet wurde. Er gibt Einblick in seinen Weg zum Glauben und zur Liebe und macht Mut, sich ehrlich zu fragen: „Was ist meine Aufgabe im Leben?“ Sein Bekenntnis: „Ich will anderen Menschen helfen.“

Ein großes Herz für Menschen hatte er immer schon. Im Elbschlosskeller findet jeder seinen Platz, niemand wird abgewiesen. Hier sitzen Obdachlose neben Millionärinnen, Prostituierte neben Geistlichen, Ex-Knackis neben Gesetzeshütern. Und seitdem während der Pandemie der Verein „Wer wenn nicht wir“ gegründet wurde, kümmert sich Daniel noch intensiver um Obdachlose und all jene, die am Rande der Gesellschaft stehen.

In seinem Buch nimmt Daniel die Leserinnen und Leser mit in seinen Kosmos, er berichtet von Menschen, die trotz aller Widrigkeiten ihr Glück, ihren Sinn fanden, aber auch von denen, die scheiterten. Es sind Geschichten, die berühren, die aufrütteln, die Hoffnung und Mut machen, den Weg aus der Löwengrube herauszufinden - hin zu einem Leben in Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

In seinem neuen Buch geht Daniel Schmidt, Wirt des legendären Hamburger Elbschlosskellers, auf Spurensuche nach Glück und Lebenssinn – und zwar an Orten, an denen man weder das eine noch das andere vermuten würde. Denn egal, wie tief jemand sinkt oder welche Tragödie einem widerfährt, es gibt immer den einen Funken Hoffnung, der dem Schicksal noch einmal eine neue Wendung geben kann. »Die Liebe leuchtet in den dunkelsten Ecken.« Davon ist Daniel Schmidt überzeugt, denn genau das hat auch er in seinem eigenen bewegten Leben voller Höhenflüge und dramatischer Abstürze immer wieder erfahren. Er erzählt offen und schonungslos vom erbarmungslosen Kiezleben, von der Löwengrube, in die er immer wieder geworfen wurde – und aus der er auch immer wieder gerettet wurde. Er gibt Einblick in seinen Weg zum Glauben und zur Liebe und macht Mut, sich ehrlich zu fragen: »Was ist meine Aufgabe im Leben?« Sein Bekenntnis: »Ich will anderen Menschen helfen.«

Ein großes Herz für Menschen hatte er immer schon. Im Elbschlosskeller findet jeder seinen Platz, niemand wird abgewiesen. Hier sitzen Obdachlose neben Millionären, Prostituierte neben Geistlichen, Ex-Knackis neben Gesetzeshütern. Und seitdem während der Pandemie der Verein »Wer wenn nicht wir« gegründet wurde, kümmert sich Daniel noch intensiver um Obdachlose und all jene, die am Rande der Gesellschaft stehen.

In seinem Buch nimmt Daniel die Leserinnen und Leser mit in seinen Kosmos, er berichtet von Menschen, die trotz aller Widrigkeiten ihr Glück, ihren Sinn fanden, aber auch von denen, die scheiterten. Es sind Geschichten, die berühren, die aufrütteln, die Hoffnung und Mut machen, den Weg aus der Löwengrube herauszufinden – hin zu einem Leben in Liebe.

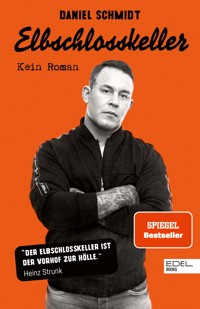

Daniel Schmidt

Löwengrube

Durch den Vorhof zur Hölle zu einem Leben in Liebe

Kein Roman

Mit Peter Käfferlein und Olaf Köhne

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Die Ereignisse in diesem Buch sind größtenteils so geschehen, wie hier wiedergegeben. Für den dramatischen Effekt und aus Gründen des Personenschutzes sind jedoch einige Namen und Ereignisse so verfremdet worden, dass die darin handelnden Personen nicht erkennbar sind.

Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich

Pflichtinformationen nach GPSR.)

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Umschlagmotiv: © Marco Grundt Fotografie

Redaktion: Sabeth Ohl

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN978-3-641-32733-0V002

www.koesel.de

Für meine Mutter

und meine Urgroßmutter

Dieses Buch möchte ich meiner Mutter widmen, die so oft, bis zum Schluss, wenn alle anderen schon weg waren, immer noch an mich geglaubt hat, so wie eine gute Mama das macht. Das, wofür ich manchmal bete – bedingungslose Liebe –, musste ich in manch schwierigen Situationen erst lernen und üben. Von meiner Mutter aber habe ich diese Liebe immer bekommen. Sie ist es, die mir gezeigt hat, wie es geht, bedingungslos zu lieben. Von ihr habe ich mein großes Herz. Danke, Mama.

Und ich möchte dieses Buch auch meiner Urgroßmutter widmen. Weil sie die erste Person war, die mir Jesus vorgestellt hat. Sie hat den Weg geebnet.

»Darauf befahl der König, Daniel herzubringen, und man warf ihn zu den Löwen in die Grube. Der König sagte noch zu Daniel: Möge dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich erretten.«

(»Das Buch Daniel« 6,17)

Inhalt

Vorwort

Jesus auf dem Kiez

Der, der ich bin – und der, der ich sein will

Tamara fand sein kleines Glück

Der rote Faden

»Was ist für dich das Wichtigste im Leben?«

Umwege, Abgründe, falsche Götter

Ankermann

Für-Sorge

Wange statt Zahn

Der Tag, der alles änderte

Über´n Berg?

Loch in der Brust

Aufs Herz gelegt

Wer wenn nicht wir?!

Gesichter des Krieges

Ein Leben in Liebe

Der Moment absoluter Stille

Von Bügeln und Beten

Starke Frau, heil rausgekommen

Kampf der Herzen

Eine Reise in den Schwarzwald

Und dann …?

Die Keller-Familie

Tränen in der Meuterei

Vom Kiez aufs platte Land

Meine tägliche »Dosis« Gebete

Vorwort

Hätte mir jemand vor ein paar Jahren gesagt, ich schreibe mal ein Buch, in dem es um Glauben, Liebe und Errettung geht, also genau das Buch, das du gerade in den Händen hältst, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Vermutlich hätte ich gesagt: »Mit Sicherheit nicht!« Denn niemals hätte ich gedacht, dass mich etwas oder jemand so catcht, so fühlen und erleben lässt wie dieser Typ namens Jesus. Ich bin dankbar dafür, dass ich ihn endlich gefunden habe.

Wie bin ich eigentlich an den Punkt gelangt, an dem ich heute stehe? Das frage ich mich, während ich diese Zeilen schreibe. Wie habe ich es bis hierhin geschafft? Ich bin jetzt 40 Jahre alt, und die längste Zeit meines Lebens sah es so aus, als würde es mit mir nicht gut enden, weil ich den falschen Götzen nachlief und die falschen Götter anbetete.

Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich bin ein rastloser Geist. Was aber auch daran liegt, dass ich ADHS habe, eine Hyperaktivitätsstörung, die mich manchmal durchs Leben springen lässt wie eine Flipperkugel. Dazu kommt eine Grundneigung, mich zu verlieren. Es gab Jahre, in denen war ich drauf und dran, mich komplett zu zerstören. Mein Ego war so riesengroß, dass ich nichts außer mir selbst sah. Nach dem Motto: Erst ich, dann ich, und am Ende noch mal ich. Und trotzdem hatte ich keine Selbst-Liebe in mir. Wer aber nicht in der Lage ist, sich selbst zu lieben, kann auch andere keine Zuneigung spüren lassen. Rückblickend war ich für einige Menschen unerträglich. Das tut mir leid.

Der Mann, dem ich die Rettung aus diesem Teufelskreis (wörtlich gemeint!) zu verdanken habe, ist seit mehr als 2000 Jahren tot, aber er ist lebendiger denn je. Jesus zu entdecken, führte mich auf den rechten Weg. Zu wissen, du wirst geliebt, du bist gewollt, egal, wer du bist oder wie du bist. Da ist einer, der immer an dich glaubt und dich in keiner Sekunde im Stich lässt, auch wenn du den allergrößten Mist gebaut hast. Ist das nicht eine großartige Vorstellung? Bedingungslose Liebe! Keine Sorge, ich habe nicht vor, dich zu missionieren. Das liegt mir wirklich fern. Aber ich würde mir wünschen, dass dich die Geschichten, die du lesen wirst, inspirieren und motivieren, dein Leben in die Hand zu nehmen. Meine Gabe ist es, Menschen zu verbinden. Vielleicht bist du, wie so viele andere – und wie auch ich es lange Zeit war – auf der Suche nach irgendetwas, das uns unser Dasein erklärt, oder nach einer höheren Macht, nach einem Sinn hinter allem?

Dieses Buch handelt von der Hoffnung, dass es immer irgendwie weitergeht, egal wie tief du gesunken bist, in welchem Dreck du sitzt oder wie aussichtslos dir gerade alles erscheinen mag. Die Menschen, von denen ich erzähle, sie lieben, leiden, kämpfen, trauern, lachen, saufen, ficken, sie sehnen sich nach Leben. Sie sind gefallen, gescheitert, verzweifelt. Manche stehen auf, andere bleiben auf der Strecke. Helden sind sie alle.

Jesus auf dem Kiez

Wenn Boris morgens aufwacht, blickt er in die Augen von Toten. Die Toten vom Elbschlosskeller.

Boris ist einer unserer Stammgäste. Wir kennen uns noch aus meiner Anfangszeit im Elbschlosskeller, also seit einer gefühlten Ewigkeit. Ich war damals um die 20, mitten in meiner Hardcore-Feier-Phase, in der ich nichts, und damit meine ich wirklich nichts, ausgelassen habe. Wenn ich nicht Party machte, stand ich hinter dem Tresen im Keller. Mein Vater Lothar – Kampfname Vodka-Lothar, eine Kiezlegende vom alten Schlag – führte zu der Zeit noch den Laden.

Als er den Keller übernommen hatte, war der noch ein eher braves Etablissement mit Tischdeckchen, weißen Servietten und Kellnern. Erst durch meinen Vater wurde der Elbschlosskeller zu einem der Treffpunkte der Kiez-High-Society, wo man hinging, um die Sau rauszulassen, als gäbe es kein Morgen. Eröffnet wurde der Elbschlosskeller aber nicht von meinem Vater, sondern bereits 1952 und war seitdem rund um die Uhr geöffnet, an 365 Tagen, Heiligabend inklusive. Nur während des Corona-Lockdowns mussten wir kurzzeitig schließen. Was aus mehreren Gründen eine Herausforderung war. Zum einen taten wir uns schwer damit, unseren Stammgästen diesen Ort des Rückzugs zu nehmen, denn für viele war und ist der Keller die letzte Auffangstation. Zum anderen gab es ein ganz praktisches Problem: Wir hatten keinen Schlüssel. Und das Schloss war dermaßen eingerostet, dass selbst ein Schlüssel nichts gebracht hätte. Es musste also zuerst ausgebaut werden (heute ist es ein Ausstellungsstück im Museum für Hamburgische Geschichte), um den Keller mit einem neuen Schloss verbarrikadieren zu können, alles gemäß der Corona-Bestimmungen. Und kurze Zeit später schlossen wir den Keller wieder auf und eröffneten ihn als Suppenküche für die Obdachlosen vom Kiez.

Der Elb-Schloss-Keller befindet sich im Souterrain der Hausnummer 38 am Hamburger Berg. Der hintere Teil des Namens, Keller, ist also eine korrekte Beschreibung. Zwar liegt er nicht direkt an der Elbe, aber was befindet sich in Hamburg schon an unserem Fluss, was dessen Namen trägt. Passt also auch. Nur mit einem Schloss hat unser Laden nichts gemein.

Boris zählte nie zu dem Typus Stammgäste, die jede Woche im Keller versacken. Er kam aber seit vielen Jahren alle paar Monate hereinspaziert, gut gelaunt, voller Elan und braun gebrannt und blieb mehrere Tage, bis er plötzlich wieder für längere Zeit verschwand. Meistens brachte er kleine Geschenke für unsere Mitarbeiter mit. Was zwischen ihm und mir entstand, das war keine enge Freundschaft, aber es war mehr als eine Wirt-Gast-Beziehung. Dafür kannten wir uns einfach zu gut und zu lange. Boris wurde für mich zu einem Kumpel. Wir mochten uns. Ich nannte ihn Boraldo. Mit Namen hatte ich nämlich so meine Schwierigkeiten. Wegen meiner ADHS konnte ich sie mir einfach nicht merken. Ich wusste so gut wie alles über die Gäste, was sie arbeiteten, ob sie Kinder hatten und wie alt die waren, ob der Hund kürzlich verstorben war oder die Katze krank, all so was hatte ich im Kopf abgespeichert, nur nicht die Vornamen. Deswegen hießen bei mir alle entweder Hubert, Norbert, Detlef und Inge, oder ich erfand irgendwelche Fantasienamen wie Boraldo statt Boris. Das fanden die Gäste lustig, und sie lachten darüber jahrelang, bis ich irgendwann zugab: Leute, das war kein Gag, ich bekomme eure Namen nicht in den Schädel.

Irgendwann saß ich mal wieder mit Boraldo/Boris am Tresen, nachdem er eine längere Zeit als üblich nicht im Keller gewesen war. Er erzählte mir freudestrahlend, dass er endlich seine große Liebe gefunden habe. Bis über beide Ohren sei er verliebt in eine Frau aus Peru, mit ihr sei er auch schon dorthin gereist. Er plane demnächst, Deutschland zu verlassen, um mit seiner Freundin nach Peru zu ziehen. »Dort werde ich meinen Lebensabend verbringen«, schwärmte er. Vorher aber brachte er sein gesamtes erspartes Geld nach Peru und kaufte ein Grundstück, auf dem er ein Haus bauen wollte. Vieles könne er selbst machen, meinte er noch, er sei schließlich Handwerker. Nach diesem Gespräch hörte ich lange nichts mehr von Boris. Wenn ich gelegentlich an ihn dachte, stellte ich ihn mir in einer Hängematte liegend unter Palmen vor. Und dann stand er vor einem halben Jahr plötzlich wieder vor mir am Tresen. »Du, ich bin obdachlos«, sagte er stotternd mit seinem sächsischen Akzent. Mein erster Gedanke war, was machte er überhaupt in Hamburg, warum war er nicht in Peru? Aber so schnell wie er wieder weg war, kam ich gar nicht dazu, ihn das zu fragen. Eine Woche später traf ich ihn wieder. Dass es ihm nicht gutging, war nicht zu übersehen. Er habe seine Wohnung verloren, sagte er, und fragte: »Kann ich im Elbschlosskeller schlafen?« Diesmal wollte ich wissen, was passiert war. »Meine Alte hat mich vor die Tür gesetzt«, sagte er, »rausgeschmissen, und sie haut allein ab nach Peru, lässt mich hier sitzen. Ohne Geld, ohne Job.« Alles, was er sich im Leben erwirtschaftet habe, sei weg. Und seine Träume? Zerplatzt. Während er noch schwer verliebt gewesen war, hatte ihn seine Freundin offensichtlich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Boris tat mir leid. Natürlich könne er im Elbschlosskeller schlafen, sagte ich zu ihm. Dass Stammgäste, die keine Bleibe haben, im Hinterzimmer auf einer Couch übernachten, hat Tradition. Manche bleiben für ein paar Tage, andere für mehrere Monate oder – wie im Fall von Angie – über zehn Jahre.

Angie stammt aus Litauen und strandete nach einer Odyssee durch Osteuropa in Deutschland und schließlich auf dem Hamburger Kiez. Sie überstand Missbrauch, Entführung und Zwangsprostitution. Bei aller Tragik hat sie ihren Kampfgeist und ihre (Über-)Lebensfreude nie verloren. Auf St. Pauli angekommen, wurde der Elbschlosskeller schon bald ihr neues Zuhause. Ein Ort, der ihr Schutz bot, und an dem sie zum ersten Mal Menschen fand, die es gut mit ihr meinten. Hier war sie zeitweise sogar amtlich angemeldet. Angie gehört zu denen, die den Absprung geschafft haben. Nach zehn Jahren im Keller baute sie sich ein neues, ein eigenes Leben auf. Jetzt wohnt sie in einem WG-Zimmer und hat einen Job bei einer Zeitarbeitsfirma. Angie, die Heldin.

Seit Boris’ Rückkehr in den Keller ist jetzt schon mehr als ein Jahr vergangen. Inzwischen schläft er an mindestens sechs Tagen der Woche im Hinterzimmer. Hier stand über viele Jahre – mittendrin und den Raum dominierend – ein großer Kickertisch, der dem Zimmer seinen Namen gab. Der Kickertisch musste entsorgt werden – leider … ständig wurde draufgekotzt. Der Name Kickerraum ist geblieben. Rundum an den Wänden sind Holzbänke angebracht, und es gibt ein Sofa: das Bett von Boris – und Schlafstätte vieler anderer vor ihm.

Wenn Boris die Augen aufschlägt, dann liegt er meist zur Seite gedreht und schaut als erstes auf die Holzrückwand, bevor sein Blick nach oben geht zu den Bildern unserer Stammgäste, gerahmte Fotos, manche tragen eine schwarze Schärpe. Es sind die Bilder der Keller-Ikonen, viele sind verstorben (die mit dem Trauerband), andere kommen immer noch zu uns. Frauen und Männer, die den Keller zu dem gemacht haben, was er heute ist, und das vergessen wir ihnen nicht. Sie sind unsere DNA. So wie Inge, die »Königin der Straße«, so nenne ich sie, weil sie sich selbst mit einem Augenzwinkern so bezeichnete. Im März 2025 starb sie dort, wo sie sich zu Hause fühlte: an ihrem Stammplatz auf dem Hamburger Berg, gleich vor Kentucky Fried Chicken, schräg gegenüber vom Elbschlosskeller. Zwischen 50 und 60 Jahre alt wurde sie, niemand weiß es genau. Mehr als 30 Jahre lebte Inge auf der Straße. Sie war immer präsent, ließ sich von keinem was sagen und setzte sich für andere ein. Inge war kernig. Ihr Lebensmotto: »Mich kriegt keiner klein.« Einmal brach sie den Stern von meinem gerade erst gekauften Mercedes ab, kam in den Keller gestiefelt, knallte ihn mir auf den Tresen und knurrte nur ein Wort: »Bonze!«

Auch Kathi, »Neun-Finger-Kathi«, ist im Elbschlosskeller verewigt. Früher war sie eine bildschöne Frau, hatte lange Haare bis zum Po. Ihr Bild mit Trauerflor hängt ganz hinten im Kickerraum. Sie feierte exzessiv, meistens war sie auf Amphetamin. Im Vollrausch verletzte sie sich am kleinen Finger, spürte den Schmerz nicht, ließ die Wunde unversorgt. Er musste amputiert werden. Auf die leere Stelle transplantierten die Ärzte ein Stück Haut von Kathis tätowiertem Po. Jetzt schmückte ein Tattoo-Fitzelchen ihre Hand, und auf dem Hintern war ein Loch im Tattoo. Das klingt alles nicht dramatisch, aber von da an ging es mit Kathi bergab. Sie nahm stark zu, das wiederum ließ sie traurig und unglücklich werden, obwohl sie immer noch eine schöne Frau war. Das Problem war das Transplantat an ihrer Hand. Aufgrund der Fettzellen (die am Po normal waren, nicht aber an einem Finger) schwoll die Hand unförmig an, als Kathi an Kilos zulegte. Ich gebe zu, der Fingerstumpf sah ziemlich erschreckend aus. Kathi schämte sich für ihr Aussehen und verschwand für eine Weile. Als ich sie nach einem Dreivierteljahr zum ersten Mal wiedersah, erkannte ich sie kaum wieder. Ihr Gesicht war voller Piercings, die schönen Haare hatte sie sich rappelkurz geschnitten. Früher hatte man sich mit ihr gut unterhalten können. Ich mochte ihren Humor. Jetzt war sie ständig zugedröhnt und wirkte teilnahmslos. Kathi starb an Lebenskummer, an Frust und Depression – fünf Jahre ist das jetzt her.

Im Kickerraum hängt auch ein Foto von Pierre, dem Leadsänger der Eight Balls. Ich denke gerade an ihn, weil auch er wie Kathi einen Finger verloren hat. Auf dem Bild ist er nur von der Seite zu sehen, auf seinem Hinterkopf hat er eine fette Platzwunde, aus der das Blut über seinen Schädel läuft. Pierre lebt. Sein Foto trägt keine schwarze Schleife, zum Glück muss man sagen, denn es sah mehrfach danach aus, als würde er draufgehen. Sein Lebensstil war selbstzerstörerisch, ein Tanz auf dem Vulkan. Er überlebte dank der Musik, sie war sein Ventil. Und dank der Freunde, die ihn nicht im Stich ließen.

Ich hatte Pierre lange Zeit nicht mehr gesehen, als er eines Tages vor mir stand. Mit gesunder Farbe im Gesicht, vor Kraft strotzend und voller Energie. Er erzählte mir, er habe gerade eine Langzeittherapie hinter sich gebracht und sei nur vorbeigekommen, um sich zu bedanken. Für die Zeit, die er im Elbschlosskeller sein durfte, dafür, dass wir ihn immer ernst genommen hatten, selbst als er sich aufgegeben hatte. Er bedankte sich dafür, dass wir ihn nicht haben fallen lassen. Vor allem aber auch, weil wir dafür gesorgt hatten, dass er endlich eine Therapie machte. Mit diesen Worten verabschiedete sich Pierre und verließ den Elbschlosskeller. Es war unsere letzte Begegnung.

Ob Boris sich manchmal mit dem Gedanken herumschlägt, »Ey, nicht dass ich hier bald auch mit schwarzem Band an der Wand hänge«, frage ich mich. Ich hoffe, er hat seine Zuversicht nicht verloren. Boris ist ein Mensch mit einem riesengroßen Herzen. Er denkt erst an andere, bevor er etwas für sich tut. Ist er zu gut für diese Welt? Er glaubte an die große Liebe, für die er alles aufgab, und wurde bitter enttäuscht. Wovon träumt er jetzt noch? Was sind seine Wünsche? Manchmal sind es die kleinen Dinge, auf die es ankommt, und die einem Menschen seine Würde zurückgeben.

Eines Tages stand Boris vor mir und druckste ein bisschen herum. Er würde gerne wieder zum Friseur, habe aber kein Geld. Und er bat mich darum, ihn zu begleiten. Ich hatte das Gefühl, dass er sich den Besuch beim Friseur alleine nicht so recht zutraute. Menschen wie Boris können die alltäglichen Dinge ganz schnell überfordern. Weil sie sich ausgeschlossen fühlen, nicht mehr als Teil einer Gemeinschaft.

Das zu ändern, ist ein wichtiges Ziel unseres Vereins Wer wenn nicht wir. Neben der Lebensmittel- und Kleiderverteilung haben wir zum Beispiel eine Aktion für die Obdachlosen ins Leben gerufen, die wir salopp den »Wellnesstag« nennen. Wer will, bekommt eine kostenlose medizinische Pediküre, anschließend einen Haarschnitt sowie ein warmes Essen – und immer eine Schulter zum Anlehnen, wenn gewünscht.

Menschen, die sonst am Rand stehen, sich nicht gesehen fühlen und auch nicht gesehen werden, fühlen sich wieder wahrgenommen. Das macht viel aus. Es verändert etwas zum Positiven. Ich spürte, für Boris bedeutete seine Bitte, zum Friseur zu gehen, mehr, als sich die Haare schneiden zu lassen. »Komm, wir machen das jetzt«, sagte ich also zu ihm, und wir liefen zu einem syrischen Friseur auf dem Kiez, bei dem ich seit einiger Zeit Kunde bin. Ich überließ ihn den flinken Händen des Syrers. Hinterher sah er aus wie neugeboren, und so fühlte er sich auch. Es war »nur« ein Friseurbesuch, aber für Boris und mich auch ein emotionaler Moment. Wir nahmen uns in den Arm, er hatte Tränen in den Augen, wir fühlten uns verbunden, wie eine Familie. Die Keller-Familie. Ich sagte zu ihm: »Du kannst bei uns pennen, so lange du willst. Du bist hier zu Hause.«

Ein paar Tage später hatte Boris einen Typen im Schlepptau, den ich nicht kannte. Auch er war obdachlos, was man ihm nicht gleich ansah. Er war gepflegt, konnte sich gut ausdrücken. Ich erfuhr, dass er früher einen guten Job und sozialen Rückhalt hatte. Aber irgendwie war er abgerutscht. Boris fragte mich, ob sein neuer Freund auch im Kickerraum schlafen dürfe. Ich hatte nichts dagegen. Den wenigen Raum, der ihm zur Verfügung stand, wollte er jetzt freiwillig teilen mit einem, den er gerade erst kennengelernt hatte. Das gemeinsame Schicksal hatte sie offensichtlich zusammengeschweißt.

Im Moment ist der Elbschlosskeller das Zuhause von drei Obdachlosen, inklusive Boris. Vorgestern kam er mir freudestrahlend entgegen, nahm seine Mütze ab und rief: »Guck mal!« Sein Schädel war glattrasiert. »Ich bin wieder bei deinem Friseur gewesen, diesmal allein. Die haben gesagt, ich kann jederzeit wiederkommen.« Er war stolz. Kleine Glücksmomente.

Der Elbschlosskeller ist für mich Heimat. Ich kenne jede Ecke, jeden Winkel, jede Leiste, keine Schramme und kein Dreckfleck, zu dem ich euch keine Geschichte erzählen könnte. Nirgendwo sonst spiegelt sich die Geschichte meiner Familie so wider wie in dieser schummerigen, schrammeligen, liebenswerten Kneipe. Im Keller lernten sich meine Eltern kennen. Ich wurde – angeblich – hinter der Bar gezeugt. Am Holztresen führte ich eines der wichtigsten (und letzten) Gespräche mit meiner Schwester Jana-Joy, die nicht mehr lebt. Sie überzeugte mich davon, eine Lehre zu machen. »Was denn?«, fragte ich sie. Und sie: »Werd Zimmermann. Wenn ich du wäre, würde ich das machen.« Ich folgte ihrem Rat und stieg für die Zeit der Ausbildung in einem Betrieb in Schleswig-Holstein aus dem Kiez-Zirkus aus. Ich emanzipierte mich von meinem Vater. Ich lernte, mich ohne den Rückhalt, den der Kiez mir gab, zu behaupten. Als ich später den Keller übernahm, wusste ich, ich kann das und hier gehöre ich hin. Vieles fügt sich im Rückblick. Ich denke auch an meinen Onkel, den Bruder meiner Mutter, ein gläubiger Mann, der noch eine große Rolle spielen wird. Er schrieb vor mehr als zehn Jahren, als er den Lagerraum des Elbschlosskellers strich, das Wort »Jeschua« an eine Wand. Eine hebräische Kurzform für Jesus. Und das war lange, bevor ich zu Jesus fand. Spätestens da war Jesus im Elbschlosskeller angekommen.

In den Elbschlosskeller zu gehen, fühlt sich für mich warm an, heimisch, wohlig. Sobald ich den Laden betrete, bekomme ich ein Lächeln über beide Ohren ins Gesicht. Tatsächlich ist es auch warm im Elbschlosskeller, weil wir endlich eine funktionierende Heizung haben. Warm von innen, warm von außen. Der Geruch ist nicht mehr so schlimm, wie er früher mal war. Aber es gibt immer noch das typische Elbschlosskeller-Aroma. Eine Mischung aus Alkohol, Rauch, Schweiß und einfach vielen Menschen und gelebtem Leben.

Wenn ich in den Elbschlosskeller komme, schaue ich immer erst nach rechts in die Ecke, dann links in die Ecke, gehe ein Stück geradeaus und checke, wer sitzt wo, wer liegt auf den Bänken. Am Tresen schüttele ich unserer Barfrau oder unserem Barmann die Hand. Und mache auch gern mal meine Scherze mit ihnen, wenn sie nicht aufmerksam sind. Wie neulich mit Francis. Ich kam rein, sie aber sah mich nicht. Konnte mich nicht sehen, denn sie war schwer beschäftigt, allerdings nicht mit unseren Gästen. Stattdessen telefonierte sie mit dem Rücken zur Kundschaft. Den Halbsätzen, die ich mitbekam, entnahm ich, dass sie Futter für ihren Hund organisierte. Ich stellte mich ans Kopfende des Tresens, nahm mein Handy und filmte mich mit Francis im Hintergrund, die immer weiter quatschte. Diese Szene kommentierte ich, wie ich es regelmäßig für meine Social-Media-Kanäle tue. Als Francis endlich ihr Gespräch beendet hatte, drehte sie sich zu mir um und sagte frech: »Na, Chef. Auch hier?« Und ich: »Na, Francis, fleißig am Arbeiten?« Sie: »Klar, so wie immer.« Dann fügte sie hinzu: »Aber nur, wenn mein Hund was zu fressen bekommt. Ansonsten nicht.« Typisch Francis. Nie um eine Antwort verlegen. Alle lachten.

Nach dem Begrüßungsritual an der Theke geht es weiter in den Kickerraum. Wer ist gerade da? Gestern traf ich eine Stammkundin, eine Asiatin, die seit 14 Jahren zu uns kommt und dann für zwei bis vier Tage bleibt. Sie lag dösend auf der Couch, zugedeckt mit ihrer Jacke vom Fußknöchel bis übers Knie. Ich sagte ihr, dass ich ihr eine Decke besorge und lief wieder raus aus dem Laden, über die Reeperbahn in die Friedrichstraße, rein in die Meuterei, unseren anderen Kiezladen. Alarmanlage aus, Schlüssel ins Schloss, rein, Decke geholt, wieder raus, abgeschlossen, den Weg zurück und wieder in den Elbschlosskeller. Die Asiatin war inzwischen tief und fest eingeschlafen, völlig erledigt und übernächtigt. Ich deckte sie zu.

Auf dem Kiez erlebst du alles intensiver. Das ist es, was Menschen aus aller Welt anzieht. Das Phänomen St. Pauli ist mit Worten kaum zu fassen, du musst es erleben, es strömt aus jeder Pore dieses kleinen Universums. Himmel und Hölle kommen sich selten so nah. Das Schöne ist schöner, das Hässliche hässlicher. Das Leben verdichtet sich wie unter einem Brennglas. Wird es zu heiß, verbrennst du.

Was nur wenigen bekannt ist: Der Elbschlosskeller liegt an einem geschichtsträchtigen Ort. Die Straße trägt den Namen Hamburger Berg, ist aber so platt wie sonst was. Die einzigen Berge sind die aus Müll und Altglas nach einem Partywochenende. Ursprünglich hieß der Hamburger Berg mal Salomon-Heine-Straße, benannt nach einem Onkel des Schriftstellers Heinrich Heine. Salomon Heine war ein gut situierter Hamburger Kaufmann und großzügiger Förderer der Stadt. Die Nationalsozialisten raubten ihm sein Andenken und benannten die Straße 1938 um in Hamburger Berg. Am Ende der Straße – an der Simon-Utrecht-Straße – stand früher das Israelitische Krankenhaus, erbaut von jenem Salomon Heine. Es war ein für damalige Verhältnisse hochmodernes Hospital. Hier wurden die Menschen kostenlos behandelt und zwar ohne Ansehen der Person – ob Juden, Christen, Nichtgläubige, arm oder reich spielte keine Rolle. Niemand wurde bevorzugt. Das gefällt mir.

Hier kommt noch ein bisschen Geschichtsunterricht. Man kann es sich kaum vorstellen, aber alles fing damit an, dass sich auf dem Gebiet, das sich heute St. Pauli nennt, um 1247 ein Kloster ansiedelte. Und dann, 1819/20, entstand die Kirche St. Pauli, der unser Viertel seinen Namen verdankt und die nach dem Apostel Paulus (der vorher Saulus hieß) benannt wurde. Auch davon erzähle ich den Menschen auf meinen Kieztouren. Paulus, der sich vom Christenverfolger zum Verkündiger des Evangeliums wandelte. Vom Saulus zum Paulus, sagt man deshalb auch heute noch, wenn sich ein Mensch in seiner Meinung, seiner Gesinnung um 180 Grad dreht. Paulus, der war wie ein Getriebener im positiven Sinne, wenn es darum ging, das christliche Bekenntnis unter die Leute zu bringen, mit vielen Schriften und Briefen und in persönlichen Begegnungen. Er soll ein Mensch gewesen sein, so die Überlieferungen, der charismatisch war, der seine Ziele hartnäckig, ja manchmal hitzköpfig verfolgte und sich für die gute Sache gerne auch mit Leuten anlegte. Der Historiker Peter Calvocoressi beschreibt ihn in seinem Buch Who’s Who in der Bibel sinngemäß als einen Menschen, der – von einer einzigen Idee besessen – vorprescht, aber vor allem auch als einen Menschen mit einem außergewöhnlich weiten geistigen Horizont; sieht man die zwölf Apostel als Mannschaft, so ist Paulus fast ein Einmann-Unternehmen.

Irgendwie passt dieser Paulus/Saulus doch gut zu unserem Viertel, oder?!

Ursprünglich hieß St. Pauli, das Gebiet vor den Toren Hamburgs, übrigens so wie die Straße vorm Elbschlosskeller heute: Hamburger Berg. Denn es lag tatsächlich auf Hügeln. Während der Besatzung durch die Franzosen Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Siedlung zerstört und die Anhöhe plattgemacht – zum Zwecke einer besseren Verteidigung. Erst seit 1830 ist es St. Pauli. Weil man vorher auf dem Hamburger Berg lebte, hieß es weiterhin auch auf St. Pauli und nicht in St. Pauli, was sich für Nicht-Hamburger erst einmal falsch anhört. St. Pauli nahm schon immer eine Sonderrolle ein, es war ein Ort für all diejenigen, die anderswo nicht gern gesehen oder akzeptiert waren. Eine Heimat für Outlaws.

Würde ich mit Jesus eine Kiezführung machen, wäre die Endstation unseres Rundgangs im Elbschlosskeller. Jesus ging immer an die Orte, an denen die Schwächsten waren. Die Menschen, die zu uns kommen, unsere Stammkunden, haben die Hölle durchlebt. Bei uns sitzt der Obdachlose neben der Millionärin, der Priester neben der Domina. Jede und jeder bringt seine eigene Hölle mit. Wenn sie im Elbschlosskeller landen, werden sie wieder Teil von etwas, egal wo sie herkommen, wie alt sie sind und wen sie lieben. Sie dürfen so sein, wie sie sind. Niemand muss sich verstellen. Alle sind gleich, keiner steht über dem anderen. Das ist der Elbschlosskeller-Kosmos mit seiner ganzen Magie. Sie lässt die Menschen wieder ein kleines Stück Himmel erleben, weil es Zusammenhalt gibt, Liebe und Verständnis. Der Schriftsteller Heinz Strunk bezeichnete den Elbschlosskeller einmal als den »Vorhof zur Hölle«. Ich lernte Heinz Strunk kennen, als er gerade seinen Roman über den Serienkiller Fritz Honka schrieb, der in den Siebzigerjahren seine Opfer auf dem Hamburger Berg fand. Viele von ihnen im Goldenen Handschuh, der legendären Kneipe gleich gegenüber von uns. Fritz Honka kam auch regelmäßig in den Keller. Mein Vater hat ihn noch persönlich kennengelernt. Heinz Strunk saß gern an einem der Fensterplätze im Elbschlosskeller und beobachtete für seine Recherchen das bunte Treiben auf der Straße.

Früher war der Elbschlosskeller tatsächlich der Vorhof zur Hölle, Heinz Strunk hätte es nicht treffender sagen können. Aber seitdem ist vieles geschehen. Während der Pandemie fing es an, dass sich etwas bei uns veränderte, es war ein schleichender Prozess. Wegen des Lockdowns mussten wir den Elbschlosskeller schließen (erstmals überhaupt in seiner Geschichte), aber wir öffneten ihn schon bald wieder und machten aus ihm eine Suppenküche für Bedürftige (aus dieser Idee entstand später der Verein Wer wenn nicht wir). Hunderte Menschen wurden im Keller medizinisch notversorgt, bekamen Nahrung und Kleidung. Menschen retteten Menschen. Ein katholischer Priester segnete den Elbschlosskeller. Im Tal der Finsternis, im Vorhof zur Hölle, entzündeten die vielen Ehrenamtlichen ein Licht des Lebens. In diesen Tagen wurde auch in mir etwas freigesetzt. Ohne dass ich mir dessen bewusst war, nahm mein Prozess des Christwerdens eine entscheidende Wendung.

Der Elbschlosskeller ist immer noch der Elbschlosskeller: die härteste, aber auch die sozialste Kneipe Deutschlands. Der Elbschlosskeller ist auch heute kein Bullerbü. Der gute Spirit von damals aber, der ist bis heute geblieben. Die Menschen, die zu uns kommen, suchen Liebe und Hoffnung, und sie strahlen das auch aus. Darin liegt der Unterschied zu früher.

Der, der ich bin – und der, der ich sein will

Wer ich bin?

Daniel, 40 Jahre alt, mit beiden Beinen im Leben stehend. Vater, manchmal Partner.

Unternehmer.

Christ! Mit Ausrufezeichen.

Erwachsen, aber Kind geblieben. Immer ein Kind bleibend? Definitiv!

Früher gebrochen, heute geheilt.

Ich bete jeden Morgen, dass Gott mir Energie, Kraft, Gesundheit, Liebe, Zeit und Geld gebe, damit ich all das mit anderen Menschen teilen darf. Ich bete dafür, dass ich so sein möchte, wie er mich ge- und erdacht hat. Bedingungslos liebend und als Licht durchs Dunkle gehend, ein bisschen wie Daniel in der Löwengrube, der anderen Hoffnung schenkt. Ich will die Welt verbessern, und das meine ich vollen Ernstes und strahle das aus. Das bin ich. Der, der ich sein will, der bin ich auch. Ich bin angekommen. Endlich.