Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

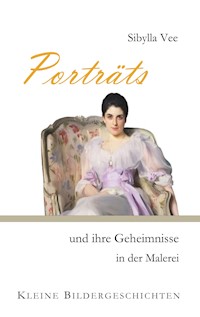

- Serie: Kleine Bildergeschichten

- Sprache: Deutsch

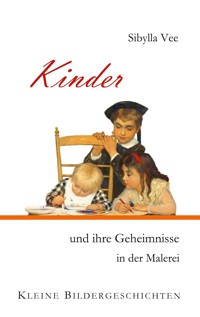

Sieben Geschwister auf einem Gemälde, doch wer ist hier ein Junge, wer ist ein Mädchen? So viele Vögel in Kinderbildnissen, haben sie eine besondere Bedeutung? Warum gibt es in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. die meisten Kinderbildnisse? Und warum verschwindet ein Kind aus einem Gemälde? Erfahren Sie mehr über 51 Kinderbildnisse von 16 Malerinnen und 27 Malern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 86

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sieben Geschwister auf einem Gemälde, doch wer ist hier ein Junge, wer ist ein Mädchen? So viele Vögel in Kinderbildnissen, haben sie eine besondere Bedeutung? Warum gibt es in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. die meisten Kinderbildnisse? Und warum verschwindet ein Kind aus einem Gemälde?

Erfahren Sie mehr über 51 Kinderbildnisse von 16 Malerinnen und 27 Malern.

Sibylla Vee ist das Pseudonym einer Autorin, die sich zunächst in Praxis und Theorie ganz der Bildenden Kunst widmete.

2016 wechselt sie vom Pinsel zur Feder und beginnt zwei Serien:

KLEINE KULTURGESCHICHTEN erzählen Kurzbiographien, – von Entdeckern, Kulturschaffenden und Künstlern, Männern wie Frauen, die es wert sind, aus dem Schatten der »sehr Berühmten« herauszutreten.

KLEINE BILDERGESCHICHTEN erzählen von Lieblingsmotiven in Grafik und Malerei, von sehr berühmten wie auch kaum bekannten Künstlern und Werken.

Inhaltsverzeichnis

Kinder als Bildmotiv

Königskinder

Geburt und Tod

Junge oder Mädchen

Angebundene und freie Vögel

Lieblingstiere

Brav bei Renoir, rebellisch bei Cassatt

Puppen

Intentionen der Väter

Arme Kinder

Was Kinder lieben

Kinder in Künstlerwelten

Künstler- und Bildinformationen

Personenverzeichnis

Ortsverzeichnis

Kinder als Bildmotiv

Bis zum Spätmittelalter wurden Kinder nicht als Kinder dargestellt, sondern als Erwachsene im Kleinformat. Das galt auch für das Jesuskind.

Erst ab der Renaissance, mit dem Aufkommen der Porträtmalerei, gibt es Kinder als eigenes Bildmotiv. Aufträge für klassische Kinderporträts, bei denen der Name des Kindes bekannt ist, wurden von regierenden Persönlichkeiten vergeben oder von bürgerlichen, reichen Vätern.

Ab etwa 1600 finden wir immer mehr Gemälde, auf denen ein oder mehrere Kinder dargestellt sind, meistens bei einer Tätigkeit wie essen, spielen, lesen, lernen, arbeiten oder schlafen. Diese Art von Gemälden mit Alltagsszenen nennt sich Genremalerei.

Malen Künstlerinnen und Künstler ihre eigenen Kinder, so sind diese Werke fast immer eine Kombination aus Porträt- und Genremalerei, wie das Gemälde »Brita und ich« des schwedischen Künstlers Carl Larsson von 1895. (B 1)

Die kleine Brita – zwei Jahre alt – sitzt auf dem Kopf ihres Vaters, mit ihren Füßen auf seinen Schultern abgestützt. Man sieht, welches Vergnügen das Brita macht. Sie strahlt und klatscht in die Hände. Es ist ein doppeltes Vergnügen, denn Brita ist nicht nur begeistert von ihrer erhöhten Position, sie kann sich auch selbst in dieser Position sehen und erkennen.

Erst gegen Ende des zweiten Lebensjahres erkennen sich Kinder das erste Mal im Spiegel, erfassen zum ersten Mal, dass das Spiegelbild nicht ein anderer Mensch, sondern sie selbst sind. Auch an Larsson sehen wir, dass er mit seiner Tochter auf den Schultern vor einem Spiegel steht. Ein Foto belegt, er war Rechtshänder, im Spiegelbild hält er den Pinsel in der linken Hand. Sicherlich wird er vor dem Spiegel nur eine schnelle Zeichnung angefertigt haben, um sie später mit Tusche und Wasserfarben auszuarbeiten.

Larsson hätte seine Tochter auch klassisch porträtieren können, doch er liebte die Darstellung von Familienszenen in seinem Haus, in dem er mit seiner Frau und den sieben Kindern lebte.

»Brita und ich« ist somit ein Doppelporträt und gleichzeitig auch ein Genregemälde, denn es zeigt eine Alltagsszene, hier den Spaß in der positiven Familienatmosphäre im Hause Larsson.

So glücklich wie Brita schauen Kinder selten auf Gemälden. Anders als die Erwachsenen sind Kinder niemals die Auftraggeber von Gemälden. Weshalb wurden sie gemalt? Mussten sie von klein auf repräsentieren? Wurden sie gegen ihren Willen in Szene gesetzt? Wurden Kinder um ihrer selbst willen gemalt oder als schmückendes Beiwerk? Wurden Kinder sentimental idealisiert oder wurden sie realistisch dargestellt? Wurde ihre innere Befindlichkeit gezeigt?

B 1 – »Brita und ich«, 1895, Carl Larsson

Oft malten Künstler*innen ihre eigenen Kinder, aber was faszinierte sie an ihnen unbekannten Kindern?

Im 17. Jh. – während Deutschland durch den Dreißigjährigen Krieg total verwüstet wurde – erlebten die Niederlande eine wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit. Sie war es auch für die Kinder, die in großer Zahl gemalt wurden.

Im 18. Jh. entstand in England ein neuer Typus von Kinderdarstellungen, mit größerer Natürlichkeit im Wesen der Kinder, und meistens auch von Natur umgeben.

In Deutschland tauchen viele Kinderbildnisse erst im 19. Jh. auf, parallel zu der Literatur, die für Kinder entstand, wie Märchenbücher für Kinder.

Auf die gesamte Geschichte der Malerei gesehen, gibt es die größte Fülle an Kinderbildnissen in der zweiten Hälfte des 19. Jhs., und dies gilt für ganz Europa. Viele Künstler*innen entdeckten für sich die Genremalerei und schufen Szenen mit Kindern in unterschiedlichster Umgebung. Und dann sind es die Impressionist*innen, die in ihren Gemälden nicht nur den magischen Lichtmoment in einer Landschaft einfingen, sondern auch die magischen Momente bei Kindern, wie Freude und Begeisterung.

In Krisen und Notzeiten sind es immer die Kinder, die als erste und am schlimmsten leiden. Die erste Hälfte des 20. Jhs. ist Europa von zwei Weltkriegen beherrscht. Soweit sich überhaupt noch Kinderbildnisse finden lassen, dann bis zum Ersten Weltkrieg, oder danach, mit starken sozialkritischen Bildaussagen, diese dann in Schwarz-Weiß-Grafiken umgesetzt, wie von Otto Dix oder Käthe Kollwitz. Diese Werke wie auch Fotografien sind in diesem Buch nicht zu finden, auch nicht Gemälde aus der zweiten Hälfte des 20. Jhs. wie die von Peter Nagel oder Harald Duwe, die Kinder gnadenlos inmitten von Produkten und dem Müll unserer Konsumgesellschaft zeigen. Diese Problematik kennen wir im 21. Jh. selbst zur Genüge. Zudem würden die Abbildungen der Werke für das kleine Buch zu hohe Linzenzgebühren kosten.

Der Darstellung ganzer Familien widmet sich ein eigener Band, »Familienbildnisse und ihre Geheimnisse in der Malerei«, von Sibylla Vee, 2022.

B 2 – »Maximilian von Österreich«, 1530, Jakob Seisenegger

Königskinder

Das Kind mit dem blonden Pagenkopf, das wir im Halbprofil sehen, muss ein adliges und berühmtes Kind sein, so golden wie sein Seidengewand schimmert. (B 2) Es ist ein Junge im Alter von drei Jahren, mit dem Namen Maximilian. Das erfahren wir aus der lateinischen Inschrift über dem Kopf des Kindes:

MAXIMILIANUS • FERDINANDI • HVNGARIE • ET

BOHEMIE • REGIS • FILIVS • PRIMO • GENITVS •ANNO

1530 • ETATIS SVE • 3

Die Inschrift besagt auch, dass Maximilian der erste Sohn ist, von Ferdinand, König von Ungarn und Böhmen, und dass das Porträt 1530 gemalt wurde.

In erster Linie beauftragten regierende Persönlichkeiten ihre Hofmaler, nicht nur Porträts von ihnen selbst, sondern auch von ihren Kindern zu malen, ging es doch um den Fortbestand von Dynastien. In dieser Tradition wurde der dreijährige Maximilian im klassischen Stil porträtiert wie ein Erwachsener. Im Alter von 37 Jahren sollte er als Maximilian II. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation werden, wie sein Vater Ferdinand I., wie sein Onkel Karl V. und wie sein Urgroßvater Maximilian I.

Seine Mutter, Anna von Böhmen und Ungarn, starb im Kindbett, bei der Geburt ihres fünfzehnten Kindes. Maximilian war das zweite dieser vielen Kinder. Von seiner ein Jahr älteren Schwester Elisabeth und seiner ein Jahr jüngeren Schwester Anna gibt es jeweils ein ähnliches Porträt, auch datiert auf das Jahr 1530. Die Gewänder der Mädchen, aus demselben golden schimmernden Seidenstoff, sind in Schnitt und Kragen mit dem ihres Bruders fast identisch, und auch sie tragen eine Kette mit Amulett. Anders als seine Schwestern hat Maximilian keine Haube auf, hält aber in seinen Händen zwei Gegenstände, die Herrschersymbolen seiner Vorfahren entsprechen, Reichsapfel und Reichsschwert.

Name und Vita des Kaisers sind berühmt und umfangreich dokumentiert, die des Künstlers nicht. Jakob Seisenegger, geboren 1505 in einem unbekannten Ort in den Österreichischen Erblanden, starb 1567 in Linz. Bis zum Jahr 1530 – dem Entstehungsdatum der drei Kinderporträts – ist nichts über sein Leben überliefert, auch nicht, bei wem er studiert hatte. Er muss sich wahrscheinlich eine Zeit lang in Venedig aufgehalten haben, da er einer der ersten Renaissancemaler war, der in Öl auf Leinwand statt auf Holztafeln malte, eine Technik, die als erstes in Venedig aufkam.

Obwohl Jakob Seisenegger Hofmaler von König, dann Kaiser Ferdinand I. war und von ihm in den Adelsstand erhoben wurde, geriet sein Name in Vergessenheit. Zwei Jahre nach den drei Kinderporträts malte er Kaiser Karl V. Das Besondere an diesem Gemälde, es zeigt den Kaiser in ganzer Statur, eine Form des Porträts, die andere Maler inspirieren sollte.

Die meisten Werke von Jakob Seisenegger – allein vier der fünf Ganzkörperporträts von Karl V. – sind verschollen, die drei Kinderporträts aber blieben bis heute erhalten. Sie wurden von Wilhelm I., König der Niederlande, 1821 für die Königliche Gemäldegalerie Mauritshuis in Den Haag erworben, wo sie sich noch heute befinden.

Maximilian II. hatte einen dreizehn Jahre jüngeren Bruder, Karl II. Dessen Urenkel, Kaiser Leopold I., heiratete in erster Ehe eine spanische Prinzessin, Margerita Teresa. Diese Ehe war von langer Hand geplant, und deshalb wurden regelmäßig Porträts der Infantin von Madrid nach Wien geschickt. Gemalt wurden sie von Diego Velázquez, Hofmaler am spanischen Königshof und einer der bedeutendsten Maler in der spanischen Kunst.

1660 wurde die Infantin in einem zweifarbigen, silber- und zinnoberroten Kleid porträtiert. (B 3 und 4 oben) In allen Kunstgeschichtsquellen bis zum 20. Jh. wurde auch dieses Porträt Velázquez zugeschrieben. Erst im 21. Jh. ergaben neue Untersuchungen des Prado-Museums in Madrid, dass es von Juan Bautista Martínez del Mazo gemalt wurde. Dieser war Schüler von Velázquez und – durch Heirat mit dessen ältester Tochter – auch sein Schwiegersohn. Martínez del Mazos Gemälde weisen im Malstil große Ähnlichkeit mit denen seines Lehrers auf, sodass eindeutige Zuschreibungen nicht so einfach sind, noch dazu, da Martínez del Mazo auch am spanischen Königshof arbeitete.

B 3 – »Margarita Teresa von Spanien«, 1660, Juan Bautista Martínez del Mazo

In seinem Porträt wird die junge Infantin von einem schweren Brokatvorhang geradezu bedrängt. Zu dieser dunklen Schwere, die bildlich auf den Schultern der kleinen Prinzessin lastet, setzt Martínez del Mazo einen deutlichen Kontrast. Der Seidenstoff in zartem Zinnober und Silber mit Lichtreflexen, das transparente Tuch in ihrer rechten Hand, die Spitzen an den Ärmeln, der zinnoberrote Schmuck im Haar, am Ohr und auf der Brust, all dies gibt der Prinzessin Frische und Lebendigkeit.

Am französischen Königshof porträtierte eine Frau, Rosalba Carriera, den königlichen Nachwuchs. (B 4 unten links) Selbstbewusst ist bei dem zehnjährigen Ludwig XV. eher die Körperhaltung als der Blick. Die Insignien der Macht sind im Bild alle unten angeordnet, die blaue Schärpe, der Ordensstern, sowie ein winziger Teil des Hermelinmantels. Die weichen Gesichtszüge hebt die Malerin durch die samtenen Locken und das zarte Spitzenjabot hervor. Carriera malte dieses Porträt in einer damals neuen Technik, der Pastellmalerei, die sie als Erste brillant beherrschte.

B 4 – farbiger Ausschnitt aus B 3

»Ludwig XV. von Frankreich«, 1720, Rosalba Carriera,