15,99 €

Mehr erfahren.

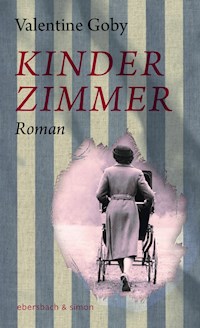

- Herausgeber: ebersbach & simon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mila ist Mitglied der Résistance, als sie 1944 verhaftet und nach Ravensbrück deportiert wird. Sie ist Anfang zwanzig – und sie ist schwanger. Das Kind, das sie unter dem Herzen trägt, verleiht ihr ungeahnte Kraft, mit aller Entschlossenheit kämpft sie fortan um sein Leben. Und sie ist nicht allein: Die Solidarität ihrer Gefährtinnen trägt sie bis zur Geburt ihres Sohnes und darüber hinaus. Valentine Goby hat beruhend auf Zeitzeugenberichten einen zutiefst berührenden, virtuos komponierten Roman geschrieben über die unerschütterliche Kraft der Liebe und den Mut einer Frau, die ihrem Schicksal entschlossen die Stirn bietet. Ein ergreifender Roman, der schnörkellos und zugleich voller Virtuosität von einem kaum bekannten Phänomen der NS-Geschichte erzählt, und von einer außergewöhnlichen, mutigen Frau, die zu keiner Zeit die Hoffnung aufgibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Valentine Goby

KINDERZIMMER

Roman

Aus dem Französischenvon Claudia Steinitz

Für Jean-Claude Passerat,

Guy Poirot, Sylvie Aylmer,

Kinder aus Ravensbrück

Für Marie-Jo Chombart de Lauwe,

Säuglingsschwester im Kinderzimmer

von Ravensbrück

und unermüdliche Kämpferin

HAHN: Da, hörst du sie nun?

FASANIN: Wer wagt es wohl?

HAHN: Das sind die anderen Hähne.

FASANIN: Sie singen im Morgenrot.

HAHN: Sie glauben an die Schönheit,

sobald sie sie sehen können.

FASANIN: Sie singen im Tagesblau …

HAHN: Ich habe im Nachtschwarz

gesungen. Mein Lied erklang als Erstes

im Schatten. Bei Nacht ist es schön,

an das Licht zu glauben.

Edmond Rostand,

Chantecler, 2. Akt, 2. Szene

Inhalt

Prolog

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Epilog

Danksagung

Prolog

Sie sagt, Mitte April 1944 fahren wir nach Deutschland.

Jetzt ist es so weit. Alles bisher, Résistance, Verhaftung, Fresnes, ist eigentlich nur Vorspiel. Das Schweigen in der Klasse entsteht mit dem Wort Deutschland, weil es das Eigentliche ankündigt. Lange war sie dankbar für dieses Schweigen, für das Verstummen vor ihrer eigenen Geschichte, wenn sie die zwanzig Jahre unausgesprochenen Bilder und Ereignisse heraufholen musste, für das Schweigen und die Reglosigkeit, kein Tuscheln, keine Bewegung in den Reihen dieser achtzehnjährigen Mädchen und Jungen, als wüssten sie, dass ihre Stimmen, ihre jugendlichen Körper das Erinnern stören könnten. Am Anfang benötigte sie den gesamten Raum. Seither hat Suzanne Langlois fünfzigmal, hundertmal gesprochen, die Sätze formen sich ohne Mühe, ohne Schmerz und fast wie von selbst.

Sie sagt, vier Tage später ist der Konvoi am Ziel.

Die Worte kommen ohne Zögern, in gewohnter Folge, sie verlässt sich darauf. Sie sieht einen Schmetterling vor dem Fenster im Geäst einer Platane, sie sieht den Staub im schräg einfallenden Licht dicht über den Köpfen schweben, sie sieht die Ecke einer nachlässig angeklebten Weltkarte im Luftzug flattern. Sie spricht. Satz für Satz nähert sie sich der verrückten Geschichte, der Geburt des Kindes im Konzentrationslager, dem Zimmer der Neugeborenen im Lager, aus dem ihr Sohn lebendig zurückgekehrt ist; Geschichten wie ihre kann man an einer Hand abzählen. Deswegen wurde sie auch zum Vortrag in das Gymnasium eingeladen, die persönliche Prüfung in der kollektiven Tragödie, und wenn sie gleich das Wort Kinderzimmer aussprechen wird, wird sich noch dichteres Schweigen bleischwer über die Klasse senken. Jetzt ist sie gerade aus dem Zug ausgestiegen, das ist Deutschland, es ist Nacht.

Sie sagt, wir gehen bis zum Lager Ravensbrück.

Ein Mädchen hebt die Hand. An dieser Stelle des Vortrags ist das ungewöhnlich. Eine erhobene Hand wie ein Signal; ein Mädchen mit blassem Teint, in der rechten Braue ein winziger roter Ring. Die erhobene Hand bringt Suzanne Langlois aus dem Konzept, ihre Worte prallen gegen die Hand – eine Hand auf ihrem Mund – und zerfallen.

Das Mädchen fragt, ob Suzanne Langlois in Frankreich von Ravensbrück gehört habe, vor der Fahrt.

Suzanne Langlois sagt, ich wusste, dass es Lager gab, das war alles.

Und im Zug nach Deutschland, kannte sie da das Ziel?

»Nein.«

»Wann haben Sie dann verstanden, dass Sie nach Ravensbrück fahren?«

Suzanne zögert, dann sagt sie: »Ich weiß es nicht.« Sowieso hätte sie nicht verstehen können, dass sie nach Ravensbrück fuhr; auch wenn sie den Namen gehört hätte, wäre er nichts anderes gewesen als eine Zusammensetzung gutturaler, dumpfer Töne, er ergab überhaupt keinen Sinn, bevor man da war, bevor man es erlebte.

»Also wussten Sie nicht, wo Sie waren?«

Suzanne Langlois lächelt, zögert und sagt: »Nein.«

Sie zieht ihr Schultertuch zurecht. Sie versucht, den Faden aufzunehmen, das Wort aufzurufen, das an dieser Stelle des Vortrags vorgesehen ist. Die 30 achtzehnjährigen Jungen und Mädchen starren sie an und warten. Es ist wie ein Splitter im Handballen, ein winziger Schmerz, ein violetter Punkt, der unbemerkt bliebe, wäre die Haut darum nicht so glatt, so regelmäßig. Die Fragen des Mädchens. Wann habe ich von Ravensbrück erfahren? Wann habe ich das Wort Ravensbrück zum ersten Mal gehört? Niemand hat zuvor danach gefragt, da muss erst dieses Mädchen kommen, das Mädchen mit der blassen, von einem roten Ring durchbohrten Haut. Sie sucht in ihren inneren Bildern, hinter der Weltkarte mit dem Eselsohr, dem Schmetterling, dem schräg einfallenden Licht nach einem Schild auf der Straße, die ins Lager führt, einem Wegweiser, einem Schriftzug oder einer Stimme, die das Wort ausspricht: Ravensbrück. Aber nichts steht geschrieben, nirgends, niemand spricht in der Erinnerung. Das Lager ist ein Ort, der keinen Namen hat. Sie erinnert sich an Charlotte Delbo, die Dichterin. Charlottes Worte über Auschwitz, »ein Ort vor der Geografie«, dessen Namen sie erst erfahren hatte, nachdem sie zwei Monate dort gewesen war.

»Eigentlich«, fährt das Mädchen fort, »eigentlich wussten Sie an dem Tag gar nichts, oder? Sie wussten damals nicht mehr über Ravensbrück als wir jetzt?«

Und nach einem Schweigen antwortet Suzanne Langlois: »Ja, vielleicht.«

Sie kann es nicht fassen, eine solche Nähe zwischen einer Abiturientin und der kaum älteren Frau, die sie selbst an der Schwelle des Lagers war. Das Nichtwissen wäre der Punkt, an dem sie sich treffen, das Mädchen und sie, der gemeinsame Ort, mit einem Abstand von sechzig Jahren.

In Wirklichkeit ist der vorher gesagte Satz, »Wir gehen bis zum Lager Ravensbrück«, undenkbar. Vom Bahnhof losgehen und das Ziel kennen, das gab es für Suzanne Langlois nicht. Es gab zunächst die Straße zwischen hohen Tannen und Villen mit Blumengärten, die sie entlanggegangen ist, ohne etwas zu wissen; und erst später, nachdem sie den Weg hinter sich gelassen hatte: der Name Ravensbrück. Aber wann? In den Schulklassen und anderswo muss sie seit dreißig Jahren alles auf einmal sagen, alles, was sie vom Lager weiß, ohne Rücksicht auf ihre persönliche Chronologie: Was die anderen deportierten Frauen gewusst und gesagt haben, die Enthüllungen des Prozesses 1947 in Hamburg, die Forschungsarbeiten der Historiker, alles muss sie aufnehmen, rekonstruieren, um es zu vermitteln, um der Absolutheit des Vergessens, der gähnenden Leere vernichteter Archive entgegenzutreten; aber in der Dringlichkeit, von den Ereignissen zu sprechen, sie zu durchwühlen und vor dem Tod vollständig zu offenbaren, wurde dennoch eines vergessen: sie, Suzanne Langlois. Sie, die während der ganzen Deportation und während der Schwangerschaft im Lager an einer besonderen, ständig verschobenen Frontlinie zwischen Nichtwissen und Erkenntnis stand, wobei das Nichtwissen immer neuen Raum einnahm.

Die gewohnten Sätze lassen sich nicht mehr aussprechen. Weder »Wir gehen bis zum Lager Ravensbrück«, wegen des unbekannten Namens, noch »Wir kommen in die Quarantäne«, denn dieser Block hatte nur in den Augen der erfahrenen Häftlinge eine Funktion. Auch nicht »Um 3.30 Uhr höre ich die Sirene«, denn sie hatte keine Uhr mehr. Unmöglich zu sagen, »Es gab ein Kinderzimmer«: Sie hat nichts davon gewusst, bevor sie ihr Kind dort gelassen hat. Schmerz steigt auf, eine Trauer. Die gelebte Geschichte hat keinen möglichen Anfang mehr. Und selbst wenn es eigene Bilder gibt, ist die Geschichte, die man erzählt, immer die eines anderen.

Wegen des Splitters in ihrer Geschichte schweigt Suzanne Langlois. Sie geht nach Hause, sie wird ein anderes Mal wiederkommen. Oder nicht. Das bleibt offen.

Könnte sie nur Mila wiederfinden, Mila ohne die Erinnerungen von Suzanne. Mila, ganz in der Gegenwart.

I

Milas Erschöpfung vor dem Lagereingang, vor dem, was sie für den Lagereingang hält, Umrisse hoher Mauern hinter den Scheinwerferstrahlen, die sie zufällig treffen, die hastig gesenkten Lider und die Nadeln, die danach ihre Pupillen durchbohren. Um sie herum 400 Frauenkörper, vom Licht in aufblitzende Fragmente zerschnitten – 400, das weiß sie, sie wurden in Romainville gezählt –, Nacken, Schläfen, Ellbogen, Schädel, Münder, Schlüsselbeine. Das Bellen von Menschen und Hunden; Kiefer, Zungen, Lefzen, Fell, Stiefel, Knüppel im flackernden Licht. Die Blitze, die Salven von Tönen hindern Mila am Blinzeln, halten sie aufrecht, wie es die Salve eines Maschinengewehrs täte.

Milas Schultern, Wirbel, Hüften brennen wegen der starren Position im Viehwagen, auf der Seite liegen oder auf einem Fuß stehen, vier Tage lang. Ihre Zunge ein Stein im Mund, einmal hat sie den Kopf durch die Luke gesteckt, durch die die Frauen den Urin kippten, und hat den Regen getrunken.

Jetzt wartet sie vor der Schranke. Ihre rechte Hand umklammert den Griff des kleinen Koffers. Im Koffer das Foto ihres Bruders, zweiundzwanzig, im Januar verhaftet, das Foto ihres Vaters vor der Werkbank Rue Daguerre zwischen den Stechbeiteln, Feilen, Ahlen, und die Reste eines Lebensmittelpakets, das sie in Fresnes erhalten hatte, ein Pullover, eine Unterhose, ein Hemd, zwei im Gefängnis gestrickte Strampler. Sie umklammert den Koffergriff, das Vertraute, 40 × 60 cm, den Koffer und die Hand von Lisette, die ebenso wenig Lisette ist, wie sie Mila, aber Maria und Suzanne, das war in einem anderen Leben. Das Dahinter hat keinen Namen. Es ist schwarz, durchschnitten von weißen Scheinwerfern wie von Klingen.

Sie hat gewusst, dass sie nach Deutschland fahren. Das haben alle Frauen in Romainville gewusst. Man würde sie nicht erschießen, sie wurden deportiert, bedauert hat das kaum jemand, höchstens ein paar – erschossen werden wie ein Mann, überlegt euch das, wie ein Soldat, ein Feind des Reichs, auf dem Mont Valérien. Mila hatte ihre Pflicht getan, so sagte sie, meine Pflicht. Wie man im Bus einer alten Frau den Platz überlässt, selbstverständlich und ohne Lorbeeren, es war kein Verlangen nach Heldentum in ihr, und wenn möglich, wollte sie nicht sterben. Lieber Deutschland als eine Kugel ins Herz. Das ist keine Wahl, keine Freude, erstmal ein Aufschub. Sie verlässt den Ort in Marschordnung, aufrecht, zwischen den 400 Frauen, über ihnen die gleißende Sonne. Vom offenen Lastwagen bis zum Zug bleiben die Leute entlang des Weges stehen; die Marseillaise, Brot und Blumen tragen sie bis zu den Gleisen, bis in den Waggon, von drinnen hört sie die Eisenbahner singen und die wütenden Deutschen die Fenster des Bahnhofsgebäudes einschlagen. Von Deutschland hat sie also gewusst.

Deutschland, das ist Hitler, die Nazis, das Reich. Dort sind Kriegsgefangene, Dienstverpflichtete des STO, politische Häftlinge; in Deutschland tötet man die Juden; man tötet die Kranken und die Alten mit Spritzen und mit Gas, das weiß sie von Lisette, von ihrem Bruder, durch die Organisation; es gibt Konzentrationslager. Sie ist weder Jüdin noch alt noch krank. Sie ist schwanger, sie weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, und wenn, in welcher Hinsicht.

Wohin in Deutschland, das weiß sie nicht. Sie hat keine Vorstellung von der Entfernung oder der Dauer der Reise. Kurze Stopps, keine Pause, Türen werden geöffnet und sogleich wieder mit metallischem Dröhnen geschlossen. Blendendes Tageslicht und ein Schwall frischer Luft offenbaren höchstens den Wechsel von Tag und Nacht, von Nacht und Tag. Drei Nächte, vier Tage. Irgendwann überqueren sie die Grenze, zwangsläufig. Bevor oder nachdem der Kübel voller Pisse über das ohnehin schon nasse Stroh rollt und zwei Frauen mit Fäusten aufeinander losgehen? Bevor oder nachdem Mila an Lisettes Rücken gelehnt döst, der Bauch extrem angespannt über der winzigen Leibesfrucht? Bevor oder nachdem Mila den Mund nicht mehr schließen kann, weil sie keinen Speichel hat? Nachdem sie den Zettel auf die Gleise geworfen hat? Das wäre gut, das würde ihm eine Chance lassen, zu seinem Empfänger zu gelangen, drei mit einem Bleistiftstummel geschriebene Zeilen an Jean Langlois, Rue Daguerre, Paris, Es geht mir gut, Papa, ich umarme dich, und eine Münze für die Briefmarke im zusammengeknüllten Papier. Die Bremsstöße des Zuges erschüttern die Brust, kündigen vielleicht Deutschland an, dann singen die Frauen oder ballen die Fäuste oder brüllen, dass sie nicht bei den Boches aussteigen werden, oder beten oder sagen die baldige Ankunft voraus, andere schweigen erschöpft, manche schlagen an die Tür. Mila lauscht. Sie reißt die Augen auf. Sie sucht ein Zeichen. Deutschland kann doch nicht unbemerkt bleiben. Dann beschleunigt der Zug, ohne dass sie etwas wissen. Nichts markiert die Grenze. Es ist eine geräuschlose Überquerung, die sich jedoch bestätigt, als der Zug gehalten hat und die Frauen aus dem Waggon gestoßen werden: Auf dem Bahnsteig gegenüber entziffert Mila den in großen Buchstaben geschriebenen Namen Fürstenberg. Fürstenberg ist nirgendwo, auf keiner Karte einzuordnen, aber es ist Deutschland, es klingt deutsch, kein Zweifel. Und dann gleich die Hunde.

Man zählt sie in Reihen, wie in Romainville. Man zählt die Toten. Die Lebenden setzen sich in Marsch. Jemand stürzt. Eine Peitsche knallt. Dann verschmelzen Gebrüll, Schuhklappern, Bellen zu einem Geräusch, das man von sich fernhalten muss, um einen Fuß vor den anderen zu setzen, um nicht von dem Lärm erreicht, durchbohrt, erschöpft zu werden, so groß ist die Müdigkeit. Laufen, nur das, laufen, geradeaus. Die dichte Nacht schwärzt die schon durch Schläfrigkeit, Hunger und Durst getrübte Landschaft. Hier und da gibt ein violetter Himmel der schwarzen Masse Form, umreißt Äste, Laub, offenbart Tannen, Kiefern, auf jeden Fall Erlen. Weil ihr Vater Tischler ist, kennt Mila die Bäume, die Form der Äste, der Blätter, den Geruch der Bäume, des Harzes, der abgekratzten Rinde. Der Geruch umhüllt die Haut, weit wie ein Wald. Nur nicht mitreißen lassen vom Geruch der Bäume, vom Bild der väterlichen Werkstatt, vom geschnittenen Holz, von Paris. Nicht stolpern, dem Schritt der 400 Frauen vor ihr, hinter ihr folgen. Zwischen den Bäumen zweistöckige Häuser, dunkel. Dann eine große Lichtung, ein spiegelglatter See, wie lackiert vom Mond, funkelnd im gleichen weißen Glanz wie die Maschinenpistolen. Ihr Magen brennt von reinem Gallensaft, Mila atmet ein, atmet aus und wieder ein, aber die Heftigkeit der Krämpfe besiegt jeden Willen, sie dreht sich zur Seite und erbricht eine durchsichtige Lache in den Sand, sie läuft und erbricht, die Hunde an den Fersen, Lisettes gespreizte Hand zwischen ihren Schulterblättern.

Durch die Rohre im Gefängnis, in Fresnes, hat Brigitte gesagt, du hast Pech mit dieser Übelkeit. Durch die Rohre unterhielten sich andere Stimmen von einer Zelle zur nächsten; ein Gedicht, Neuigkeiten von der russischen Front, geflüsterte Liebesworte – wahrhaftig, Liebesworte zwischen einem Mann und einer Frau, bei denen die anderen verstummten, um ihnen eine Chance zu geben. Mila hat Brigitte nie gesehen, beide sind in Isolierhaft. Wochenlang war Brigitte nur ein Klang, aber sanft, treu, ein abendliches Rendezvous, einmal hat sie Wolle und kleine Nadeln in einem zusammengeknoteten Taschentuch am Ende eines Fadens aus dem Fenster zu Mila geschickt. Woher die Nadeln und die Wolle kamen, hat Mila nicht erfahren. Als Ausgleich für das Pech mit der Übelkeit schwört Brigitte: »Dein Kind schützt dich, ich bin sicher«, und sie singt ein Wiegenlied in den Bleitrichter, ein spanisches Wiegenlied für Milas Kind, las hojitas de los árboles se caen, viene el viento y las levanta y se ponen a bailar, für das Kind und für Mila, die wie ihr Kind ist, sagt Brigitte. Milas Nichtwissen ist grenzenlos, in ihr das Kind, vor ihr Deutschland – irgendjemandem muss sie doch irgendetwas glauben. Also glaubt Mila Brigitte, etwas anderes fällt ihr nicht ein. Sie ist geschützt, das Kind ist eine Chance. Wie in Brigittes Lied beginnen die vom Wind bewegten Blätter zu tanzen.

Jetzt gehen die 400 Frauen durch die Schranken und betreten das Lager. Hunde, Gebrüll, Scheinwerfer. Wo sind wir hier, fragen Stimmen, was ist das für ein Saustall? Es wird geprügelt, gebrüllt, gezählt und wieder gezählt. Sie überqueren einen leeren Platz, gehen einen Weg zwischen schnurgerade aufgereihten Baracken entlang, dann werden 400 Frauen abzüglich der Toten Bauch an Bauch an Rücken in einen einzigen dunklen Raum gesperrt. »Was, nichts zu trinken?«, »Was sagst du?«, »Herrgott, wisst ihr, wo wir sind?«, »Geh doch zum Teufel!«

Stöße zwischen den Körpern, getretene Zehen, unabsichtliche Schläge, matte Entschuldigungen, erschöpftes Lächeln und vorsätzliche Schläge, um Raum zu gewinnen. Die beiden Reihen mit Etagenbetten werden von den Ersten besetzt. »Leg dich hin«, flüstert Lisette schwankend, »schnell, bevor auch der Boden besetzt ist.« Und sie legen sich hin, unter einen Tisch, aneinandergepresst, Rücken an Bauch, die Koffer unter dem Kopf, im Gestank von Pisse und Schweiß. Der Ort hat keinen Namen. Irgendwie beunruhigend. Wenigstens die Hände der Gefährtin halten, sich ganz fest in dieser einzigen Gewissheit verankern: der Anwesenheit eines vertrauten Menschen. Wenn sie gewusst hätten, was kommt, hätten sie um die Kugel ins Herz gebeten, auf dem Mont Valérien oder anderswo, oder sie hätten sich aus dem Zug geworfen.

Für Mila hat noch nichts einen Namen. Wörter existieren, die sie nicht kennt, Verben, Substantive, für alles, jede Tätigkeit, jedes Amt, jeden Ort, jeden Angestellten des Lagers. Ein vollständiges semantisches, lexikalisches Feld, das kein Deutsch ist, das die Sprachen der gefangenen Frauen vermengt, deutsch, russisch, tschechisch, slowakisch, ungarisch, polnisch, französisch. Eine Sprache, die eine Wirklichkeit bezeichnet, die jenseits ihrer selbst, jenseits des Lagers unbegreiflich ist, die wie ein Lampenstrahl jeden Winkel davon ausleuchtet. Das ist die Konzentrationslagersprache, wiedererkennbar von Ravensbrück bis Auschwitz, in Torgau, Zwodau, Retzow, Königsberg/Neumark, im ganzen Reichsgebiet. Diese Wirklichkeit bezeichnen, das wird kommen, das kommt für alle. In dieser Nacht und in den kommenden Tagen werden Bilder auftauchen, die keine Namen haben, ebenso wenig wie das Lager am Abend ihrer Ankunft, wie auch die Dinge vor den Augen des Neugeborenen noch keine Namen haben. Auch Wörter ohne Bilder werden zu hören sein: Roter Winkel, organisieren, Schwarzer Transport, Wundrose, Kaninchen, Rosa Karte, NN, und Laute: [komando], [revire], [chtrafbloc], [arbaïtsapel], [chtoubova], [blocova], [chmoukchtuc], [ferfugbar], [chlague], [yougueuntlageur], [lagueurplatz], [chvaïnepac], [vachraoume], [aoufchtéheun], [chaïsecolonne], [planiroung], [chraïberine], [kèleur], [loïseu]. Die Grundausbildung wird darin bestehen, Laute und Bilder zu verbinden. Den Phonemen Sinn zu geben, die Dinge zu benennen. In den ersten Stunden ist das unmöglich, auch wenn Mila Raus! schon kennt, sie kommt aus dem besetzten Frankreich, auch wenn sie sich wie die anderen Frauen beim gebrüllten [tsoufunft] auf dem Bahnsteig von Fürstenberg in eine Fünferreihe gestellt hat, indem sie andere nachahmte – es gab mindestens eine unter ihnen, die deutsch konnte, um die Bewegung auszulösen –, wie im Moment ihres ersten Lächelns, das nur eine Nachahmung des Lächelns der Mutter, eine sanfte Grimasse ohne Sinn war. Das Lager ist eine Rückentwicklung zum Anfang, zum Nichts, alles muss man neu lernen, alles muss man vergessen.

Zuerst kommen die Bilder. Das Erste folgt auf das Heulen einer Sirene mitten in der Nacht. Draußen, vor dem Fenster, auf dem engen Raum zwischen den Gebäuden, regen sich geduckte Schatten. Ein Schatten erreicht die Baracke, kommt herein. Mila schaut nicht auf den Kanister, den die Frau schleppt, nicht auf die Flüssigkeit, die sie an die rasch gebildete chaotische Reihe verteilt, nicht auf die Grimassen der Trinkenden, die manchmal die schwarze Brühe ausspucken. Sie starrt auf die Frau. Das Gesicht der Frau. Die Knochen. Die Augenhöhlen zwischen den Knochen. Das Loch des Mundes. Den Stirnknochen, den Schorf an Stirn und Ohren. Die Frau bückt sich, ihr Kleid rutscht über die Waden, Mila sieht die Beine. Den Block knallroter Haut, das Fehlen von Knien und Knöcheln, den Übergang zum Fuß. Das Knochengesicht hat Beine ohne Knochen. Beinwunden. Hellgelber Eiter rinnt aus dem offenen Fleisch, das wie pfirsichfarbener Marmor von violetten Adern durchzogen ist. Eine kranke Frau, denkt sie. Bis der Tag anbricht und andere Körper vor dem Fenster vorbeigehen, weiter weg, aber im Licht, ebenso mager, ausgehöhlt, knochig. Bis die schon vor mehreren Monaten deportierten Französinnen heimlich zu ihnen in die Baracke kommen, dieselben eingefallenen Gesichter, derselbe Schorf, bis ihr in Salven die Namen des Schmerzes in den Sinn kommen, Abszess, Geschwür, Verletzung, Schwellung, Zyste, Ganglion, Tumor, die ihr während der Krankheit der Mutter vertraut geworden sind, aber diese Frauen hier sagen: Wundrose, Vitaminmangel, Ruhr. Die Frau, die den Kessel mit Kaffeeersatz bringt, und die Französinnen sind keine Kranken, sie sind einfach Gefangene. [Chtuque], sagen sie lachend, Stück, Teil, wie Maschinenteil, Fleischteil. Schon sind ihre Körper Milas Körper. Ihre Beine Milas Beine. Sind ihre Löcher, ihre Knochen Milas Gesicht, Milas Löcher. Mila schaut voll Grauen an sich herab, und sicher ist es draußen ebenso, Polinnen, Deutsche, Ungarinnen, Tschechinnen – mindestens 40.000, sagt eine der Französinnen. Es gibt andere Bilder ohne Namen, tausende, wie dieses einzige Loch ohne Tür am Ende des Raums, aus dem Urin und Kot quellen, daneben ein Waschbecken ohne Wasser, aber der Körper der Frau mit dem Kanister und die der französischen Gefangenen sind das Entsetzlichste: Sie verstellen den Horizont.

Dann kommen die Wörter. Die Französinnen, die heimlich in die Baracke gekommen sind, sprechen sie aus. Die [blocova], die im [bloc] die Aufsicht führt, ist ihre Komplizin, und der Block ist ein Quarantäneblock. Eine Gefangene findet unter den 400 ihre Mutter, sie fallen sich in die Arme. Die anderen sprechen hastig: Das ist Block 11, sagen sie, 11 von 32. Sie sprechen schnell, zu kleinen Gruppen, die Hand am Fenster, um sich hinausfallen zu lassen, wenn es nötig ist. Sie sagen, dass der [apel] früh um 3.30 Uhr beginnt, nach der Verteilung von Kaffee und Brot. Dass er mindestens zwei Stunden dauert, manchmal länger. Sie sagen, dass man in [ravensbruque] arbeitet, Ravensbrück ist der Name des Lagers, dass sie [ferfugbar] sind, verfügbar, nicht einer bestimmten Kolonne zugeteilt, dass sie sich verstecken, um jedem Dienst zu entgehen, aber wegen der Untätigkeit jederzeit ihr Leben riskieren. Sie sagen, dass man nicht krank sein darf, die Kranken sind die ersten Opfer der Selektionen, die zu Schwarzen Transporten in andere Lager führen, aus denen nur Kleider mit aufgenähten Nummern zurückkehren. Auch, dass man das [revire] vermeiden muss, das Krankenrevier, das ein Sterbehaus ist und dich sofort als Last kennzeichnet, nicht als Stück, das man bei Siemens oder im [betribe], der Schneiderei, ausbeuten kann. Im Revier wird nicht geheilt. Manchmal wird vergiftet. Man steckt sich mit Typhus, Scharlach, Keuchhusten, Lungenentzündung an. Das Revier muss man so lange wie möglich meiden.

Mila hört es. Das Revier ist der Tod. Am Ende der Schwangerschaft steht das Revier, also der Tod. Brigitte hatte unrecht. Zu viele Wörter, zu viele Unbekannte, und der Hunger zerreißt den Bauch, irgendwann hört sie nicht mehr zu, es geht um Flöhe, die man töten muss, um Haare, man fragt nach Neuigkeiten aus Frankreich, von den Alliierten, Paris, und immer neue Fragen hageln von allen Seiten auf sie ein. Plötzlich verschwinden die Gefangenen, und die [chtoubova], die Stubenälteste, kommt herein, [rouhe]!

Dann gibt es leise gesungene Lieder. Stumme Spiele mit kleinen, im Gefängnis gebastelten Karten, und ab und zu die Stubowa: Ruhe! Eine Verteilung klarer Brühe, die die Frauen wieder herauswürgen, und Gefangene, die mit ausgestreckten Armen und hervorquellenden Augen an ihre Fenster klopfen, flehen, man möge sie ihnen geben, trotz des darauf schwimmenden Speichels, und die sie dann mit einem Gurgeln aufsaugen, bis jemand auf eine von ihnen einprügelt – auf Schultern, Kopf, Nacken – und sie zu Boden fällt; Mila sieht es nicht mehr und hört nur das Hecheln der Frau, die schlägt, eine Blonde in khakibraunem Kostüm, deren Haarknoten sich bei der Anstrengung löst. Mila trinkt. Alles. Das Nichtwissen versenkt dich voll und ganz in der Gegenwart, der Tag ist eine Ansammlung von Stunden, die Stunden sind eine Ansammlung von Minuten, die Minuten eine Ansammlung von Sekunden, sogar die Sekunden sind teilbar, du kennst nur den Moment. Der Moment ist eine Suppe.

Was tun mit dem Bauch? Mit dem Kind im Bauch, ungefähr dreieinhalb Monate alt? Was tun mit dem eingesperrten Körper? Niemand weiß, dass sie schwanger ist, außer Lisette und Brigitte; sie wollte es nicht sagen, aus Aberglauben, dann hat sie nicht mehr daran gedacht. Jetzt nimmt es alles Denken ein. Ist das unsichtbare Kind der frühzeitige Tod? Der Tod, den sie in sich trägt? Die Ohren zuhalten, nicht auf die französischen Häftlinge hören, die in Block 11 aufgetaucht sind, um gleichmütig vom Tod zu sprechen, sie sind daran gewöhnt, könnte man meinen, die ohne Sadismus gelächelt haben, liebenswürdig und sanft waren, die sich bemüht haben, es zu sagen, leise und hastig, wegen der übertretenen Vorschrift, die wirklich eine Menge riskierten, ein Strom sich überlagernder, dringlicher Stimmen, die von Selektion und Schwarzen Transporten gesprochen haben, von [chtrafbloc], [bounkeur] – dort kann man dich totschlagen, oder eine Kugel in den Nacken – man hört die Schüsse und weiß Bescheid, und an den Tagen der Massaker erhalten die SS-Männer von den Kantinenfrauen eine doppelte Ration Alkohol; die von Krankheit, Hunger, Krematorium, vom Tod gesprochen haben – so selbstverständlich, wie dir jemand die Richtung zum Zoo weist, Entfernung und Wegmarken, na dann, gute Reise. Unter ihnen gewiss stahlharte Kämpferinnen, die seit der Résistance dem Tod ins Gesicht sehen. Und da sitzt Mila, lehnt am Tisch, unter dem sie schläft, hat die Arme um ihre angezogenen Beine geschlungen. Sie murmelt: »Was mache ich nur, Lisette, was soll ich machen?«

Lisette sieht sie an, öffnet den Mund, kein Ton kommt heraus. Ihr Blick geht von Milas Augen zu Milas Bauch, sie sucht eine Antwort. Schluckt. Sie sagt, warte ab, wir werden sehen, es ist zu früh. Und nimmt das Kartenspiel wieder auf. Deutschland, das haben sie gewusst, mehr nicht. Jenseits des Augenblicks gibt es nichts.

Ein Sonnenstrahl dringt durch das Fenster, durch das schmale Blickfeld auf den Platz, auf das, was ein Platz zu sein scheint, hinter den Baracken. Das Licht tupft orangegelbe Flecken auf die Haare der Frauen, auf ihre Haut, an die Wand. Mila fällt das Wort Italien ein, sie war nie dort, aber das Orange und die Wärme der Luft erinnern sie an Aprikosen, die Milde des Südens, das Land ihrer Mutter. Man kann sich nichts Absurderes vorstellen. Ravensbrück ist in Mecklenburg, auch das haben die Gefangenen erzählt, ein grünes, sandiges Sibirien am Südrand der Ostsee, eisig im Winter, heiß im Sommer, Mila hat noch nichts davon gesehen, sie kann fantasieren. Der Nachmittag, das Rein und Raus aller Frauen aus der Quarantäne, zu fünft raus, vor den Block, mit Gepäck, dann wieder rein, dann raus ohne Gepäck, dann raus mit Gepäck, dann rein mit Gepäck draußen, dann raus mit Gepäck drinnen, dann Abmarsch mit Gepäck in der Hand; der Weg in Fünfzigergruppen zu einem benachbarten Block widerlegt ihre Fantasien kaum: Sie sieht Stacheldraht, Kiefernwipfel, grüne Wände, einen Stern am pastellfarbenen Himmel, das ist alles.

In dem anderen Block, den sie mit Gepäck betreten, sagt eine französische Gefangene, sie sollen sich ausziehen. Ganz. Mila knöpft ihre Jacke auf. Ihre Bluse. Lässt ihren Rock hinuntergleiten. [Chneller]! Jacken, Blusen, Röcke, Strümpfe, Unterhosen fallen weich auf den Boden. Mila dreht sich zur Wand, wegen ihrer nackten Brust und ihrer nackten Scham, wegen der nackten Brüste und der nackten Scham der Frauen, sie denkt an die Alten, das Schlimmste ist nicht gesehen werden, es ist sehen, die Alten und die Mütter sehen, die sich verstecken. [Comhère]! Durch die Wand zieht sich ein Riss, der sich oben in feine zittrige Äderchen verzweigt. Wie ein Delta. Das Rhônedelta, denkt Mila, ihr Körper erschauert und das Geografiebuch öffnet sich in ihrem Kopf bei der Camargue; eine Unterrichtsstunde, zwei, drei Jahre her, sie sieht die ausgebreiteten Vogelflügel auf der Seite, den Sand, das Salz, die Pferde.

Schnell! Lisette nimmt Milas Hand und stellt sich in die Reihe. Mila starrt auf ihre Zehen. Es läuft so ab, wie die anderen Gefangenen gesagt haben. Einen Arm vor die Brust gepresst, eine Hand vor der Vulva, werden sie registriert, Name, Vorname, Beruf. Die Stimmen vor ihr sagen Krankenschwester, Bäuerin, Zimmermädchen, Lehrerin, Mila sagt Verkäuferin in einem Musikgeschäft, sie denkt, dass die anderen einen richtigen Beruf haben. Lisette sagt Hausfrau, ohne Ausbildung, sie lügt, sie ist Dreherin, und sie flüstert, die kriegen mich nicht für ihre Fabriken.

Eine Gefangene legt die Koffer auf einen Tisch. Milas Koffer wird geöffnet, die Strampler werden rumgezeigt [cheune, cheune]. Mila sieht die Strampler in den weißen Händen tanzen, die [aoufséheurine] scheint keine Verbindung zwischen der Babykleidung und Milas noch ganz glattem Bauch herzustellen. Sie faltet die winzigen Anzüge sorgfältig und legt sie beiseite, auf einen Tisch, wo bereits karminrote Absatzschuhe, eine goldene Uhr und ein kleines Messbuch liegen. Der Rest wird auf den Boden gekippt. Mila umklammert ihre Zahnbürste, die Gefangenen haben gesagt, behaltet eure Zahnbürsten, das ist alles, was sie euch lassen. Zugleich gehen die Fotos von Vater und Bruder unbemerkt von Handfläche zu Handfläche bis ans andere Ende des Zimmers, wo die Frauen sich anziehen, in den Unterhosen und den zusammengebundenen Haaren winzige Dinge verstecken, eine Nadel, einen Bleistift, eine Pinzette, ein Stück Seife.

Die Dusche ist ein kaltes Tröpfeln. Nass zieht Mila die Sachen an, die ihr die Aufseherin reicht: ein weites, gestreiftes Kleid, das gerade über Rücken und Brust herabfällt, eine löchrige Wolljacke, beides mit einem gemalten Kreuz auf dem Rücken, eine fleckige Unterhose, nicht zusammenpassende, zu große Schuhe ohne Schnürsenkel. Lisette bekommt ein ganz kurzes Blumenkleid und Pantinen mit Holzsohlen. Sie folgt einem lustigen Impuls: den Kleidersaum mit der flachen Hand glattstreichen. Die Falten entfernen, sich Mühe geben, wie ein Mädchen im Sonntagskleid; das beschwört Erinnerungen an den Schuljahresbeginn, die Kommunion oder die Ostermahlzeit, beschwört auch das Bild der Kleinen, der Besitzerin, ihres mageren Körpers von höchstens einem Meter dreißig, die das Kleid vorher getragen hat und herausgewachsen oder gestorben ist.

Mila muss plötzlich lachen. Sie lacht über Lisettes X-Beine unter dem Kinderkleid, dem sonntäglichen, engen, vergeblich geglätteten Blumenkleid hier in Ravensbrück. Andere Münder verziehen sich beim Anblick ihrer in unförmige Kleider eingeschnürten oder verlorenen Clownskörper zu lautlosem, unbezwinglichem Lachen, das nach kurzer Fassungslosigkeit angesichts der verwüsteten Schädel noch heftiger wird, keine einzige Laus, aber zu schön, diese Mähnen, zu rot, zu dick, zu glänzend, zu stolz, der hässlichen Umgebung trotzend, Mähnen, die abrasiert werden, aus denen, wie aus Schatullen, winzige Gegenstände fallen, weggefegt und in den Müll geworfen werden, ein Lachen, das dem Weinen ganz nah ist, aber ihm nicht nachgibt, es tief ins Innere verbannt.

Eine Frau schreit, rasiert mich ruhig, ich möchte kein Ungeziefer, aber die anderen Geschorenen schweigen, bewegen langsam die Hand vom Geschlecht zum Gänsehautschädel, unterdrücken unter den Lachkrämpfen das Schluchzen. Ruhe, [chvainepac]! Man hat sie in der Quarantäne gewarnt, dass sie die Französinnen hassen. Und die Franzosensäue amüsieren sich. Milas Trommelfelle dröhnen nach den beiden Ohrfeigen, ein feuchter Mund schreit fünf Zentimeter vor ihrem Gesicht herum. Dann ist es vorbei. Die Säue in Sommerkleidern kehren in Block 11 zurück und nähen eine Nummer und ein Dreieck an ihre Ärmel, meistens das rote für politische Häftlinge. »Jetzt«, sagt eine Frau, »bin ich markiert wie meine Kühe.«

Milas Nacht wird von Gesichtern belebt. Unter dem Tisch berührt sie die Fotos ihres Bruders und ihres Vaters. Fotografenfotos mit gezackten Rändern. Sie fährt mit dem Daumen über das Papier, über die Gesichter, sie nutzt die Gesichter ab.

Auf dem Bild ist Mathieu erst fünfzehn, er hat seine Lehre abgeschlossen, schaut geradeaus, schon fast ein Mann. Milas letzte Erinnerung ist sieben Jahre später. Wie jeden Abend holt sie Mathieu auf dem Heimweg ab. Er hat gerade seinen Arbeitstag im Restaurant La Fauvette beendet, das wegen der illegalen Zeitungen, die nachts gleich gegenüber gedruckt werden, »Les Deux Canards« genannt wird. Im La Fauvette begegnen sich Widerstandskämpfer und SS-Männer, die aus dem Kino Le Rex kommen, das Restaurant hat eine Ausschanklizenz, der Alkohol fließt in Strömen, es gibt Mädchen in Pelzen und einen Jazzpianisten, es ist immer voll, eine bessere Tarnung gibt es nicht. La Fauvette dient als Briefkasten, Mathieu empfängt und übermittelt mit den Bestellungen diverse Nachrichten. An jenem Tag sieht Mila ihren Bruder auf dem Bürgersteig der anderen Straßenseite stehen. Er lächelt, sieht Mila an und blinzelt kurz, bevor sich eine Hand auf seinen Kopf legt und ihn in ein schwarzes Auto stößt. Dann fährt der Citroën los, mehr erfahren sie nicht.